9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: RBA Libros

- Kategorie: Krimi

- Serie: El Club de las Mujeres contra el Crimen

- Sprache: Spanisch

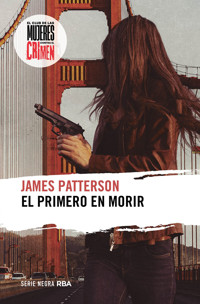

EL COMIENZO DE UNA DE LAS SERIES MÁS POPULARES DE LA LITERATURA CRIMINAL. Una pareja de recién casados celebra su noche de bodas. No saben que será la última de sus vidas. Al día siguiente, Lindsay Boxer, inspectora de Homicidios de San Francisco, examina la escena del crimen. Lindsay no pasa por su mejor momento, ya que le acaban de diagnosticar una rara enfermedad. Sin embargo, no piensa rendirse y, para resolver el caso, decide contar con la ayuda de tres mujeres, cada una de ellas experta en su campo: la joven y avispada periodista Cindy Thomas, la doctora forense Claire Washburn y la implacable ayudante del fiscal Jill Bernhardt. Las cuatro formarán de manera extraoficial el Club de las Mujeres contra el Crimen. Un club que tendrá que trabajar contra reloj, porque el doble homicidio es solo el primero de un asesino en serie.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 421

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Título original inglés: 1st to Die.

© del texto: James Patterson, 2001.

Esta edición ha sido publicada gracias a un acuerdo con Kaplan/DeFiore Rights a través de The Foreign Office.

© de la traducción: Esther Roig Giménez, 2001.

© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S. L. U., 2023.

Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.

rbalibros.com

Primera edición: octubre de 2023.

REF.: OBDO205

ISBN:978-84-1132-466-3

EL TALLER DEL LLIBRE· REALIZACIÓN DE LA VERSIÓN DIGITAL

Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito

del editor cualquier forma de reproducción, distribución,

comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida

a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro

(Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org)

si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra

(www.conlicencia.com; 917021970/932720447).

Todos los derechos reservados.

PRÓLOGO

LA INSPECTORA LINDSAY BOXER

Es una noche de julio insólitamente cálida, pero estoy temblando, sin poder controlarme, en la gran terraza de piedra gris de mi piso. Miro la espléndida vista de San Francisco y tengo mi revólver de servicio contra la sien.

—¡Joder, Dios! —murmuro.

«No dice mucho a mi favor, pero es un sentimiento adecuado y justo», pienso.

Oigo a Martha que gime. Me doy la vuelta y veo que me mira a través de la puerta de vidrio que da a la terraza. Sabe que algo anda mal.

—Tranquila —grito a través de la puerta—. Estoy bien. Échate, bonita.

Pero ella no se va ni aparta la mirada. Es una amiga buena y leal que hace seis años me acaricia con su hocico a la hora de dormir cada noche.

Mientras miro al collie a los ojos, pienso que quizá debería entrar y llamar a las chicas. Claire, Cindy y Jill estarían aquí casi antes de que hubiera colgado el teléfono. Me abrazarían, me cuidarían, dirían lo necesario: «Vales mucho, Lindsay. Todo el mundo te quiere, Lindsay».

Sin embargo, estoy segura de que volvería a estar aquí fuera mañana por la noche, o la noche siguiente. No veo la manera de superar esta angustia. Lo he pensado cientos de veces. Puedo ser perfectamente lógica, pero es evidente que también soy muy emocional. Esa era mi mayor cualidad como inspectora del Departamento de Policía de San Francisco. Es una combinación rara y creo que es la razón de que haya tenido más éxito que ninguno de los hombres de Homicidios. Naturalmente, ninguno de ellos está aquí a punto de volarse la cabeza con su arma.

Suavemente bajo el cañón del revólver por la mejilla y vuelvo a subirlo a la sien. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Me acuerdo de las tiernas manos de Chris, y eso me hace llorar.

Me vienen a la cabeza muchas imágenes demasiado deprisa para que pueda soportarlo.

Los horribles e imborrables asesinatos de la luna de miel que han aterrorizado a nuestra ciudad, mezclados con primeros planos de mi madre e, incluso, instantáneas de mi padre. Mis mejores amigas (Claire, Cindy y Jill) y nuestro disparatado club. También puedo verme a mí misma; como era antes, al menos. Nunca, nunca nadie pensó que pareciera una inspectora; la única mujer inspectora de Homicidios de todo el Departamento de Policía de San Francisco. Mis amigos siempre decían que me parecía más a la Helen Hunt casada con Paul Reiser en la serie Loco por ti. Estuve casada una vez. Ni yo era Helen Hunt, ni él era Paul Reiser.

Todo esto es tan difícil, tan horrible, tan inverosímil... Es muy poco propio de mí. No dejo de ver a David y Melanie Brandt, la primera pareja que fue asesinada en la suite Mandarín del Grand Hyatt. Veo aquella aterradora habitación de hotel donde murieron absurda e innecesariamente.

Aquello fue el comienzo.

PRIMERA PARTE

DAVID Y MELANIE

1

Bellísimas rosas rojas de largo tallo llenaban la suite del hotel. El regalo perfecto, sin duda. Todo era perfecto.

Al rodear con sus brazos a Melanie, su flamante esposa, David Brandt pensó que podría haber otro hombre más afortunado que él en algún lugar del planeta. Quizá en Yemen, algún campesino dueño de dos cabras que le reza a Alá. Pero no en San Francisco.

La pareja miró hacia fuera desde la sala de la suite Mandarín del Grand Hyatt. En la distancia, veían las luces de Berkeley, Alcatraz y el elegante perfil del iluminado puente Golden Gate.

—Es increíble —dijo Melanie feliz—. No cambiaría absolutamente nada del día de hoy.

—Yo tampoco —murmuró él—. Bueno, quizá no habría invitado a mis padres.

Los dos rieron. Solo un poco antes, se habían despedido del último de los trescientos invitados en la sala de baile del hotel. Finalmente la boda había terminado: los brindis, el baile, la charla y las fotografías de los besos junto al pastel. Ahora estaban los dos solos. Los dos tenían veintinueve años y el resto de la vida por delante.

David fue a buscar un par de copas de champán que había colocado en una mesa lacada.

—Un brindis —propuso— para el segundo hombre más afortunado de la tierra.

—¿El segundo? —dijo ella, y sonrió con fingida sorpresa—. ¿Quién es el primero?

Entrelazaron los brazos y tomaron un sorbo largo y voluptuoso del refrescante cristal.

—Un campesino dueño de dos cabras. Luego te lo cuento —dijo David. Y, acordándose de repente, añadió—: Tengo algo para ti.

Ya le había regalado el diamante perfecto de cinco quilates que lucía en el dedo y que llevaba para complacer a sus suegros. Cogió la chaqueta del esmoquin que estaba en el respaldo de una silla de la sala y volvió con una caja de joyas de Bulgari.

—No, David —protestó Melanie—. Tú eres mi regalo.

—Ábrelo, de todos modos —dijo él—. Este te va a gustar.

Ella levantó la tapa. Dentro de una bolsa de gamuza, había un par de pendientes: grandes aros de plata que rodeaban un par de originales lunas hechas de diamantes.

—Así es como pienso en ti —dijo David.

Melanie sostuvo las lunas junto a los lóbulos de sus orejas. Eran perfectas, igual que ella.

—Tú mueves mis mareas —murmuró David.

Se besaron, y él le bajó la cremallera del vestido dejando que el cuello de este le cayera sobre los hombros. La besó en la nuca. Después, en la parte superior del pecho.

Llamaron a la puerta de la suite.

—Champán —gritó una voz desde fuera.

Por un momento, David pensó en gritar: «¡Déjelo fuera!». Llevaba todo el día deseando desvestir los blandos y blancos hombros de su esposa.

—Anda, ve a buscarlo —dijo Melanie en voz baja meneando los pendientes frente a sus ojos—. Voy a ponérmelos.

Se escapó de sus brazos y se fue en dirección al gran baño, con una sonrisa en sus ojos marrón claro. ¡Cómo le gustaban a David esos ojos!

Al acercarse a la puerta, él pensaba que no se cambiaría por nadie del mundo, ni siquiera por otra cabra.

2

Phillip Campbell había imaginado muchas veces este momento, esta escena exquisita. Sabía que sería el novio el que abriría la puerta. Entró en la habitación.

—Felicidades —murmuró Campbell entregándole el champán. Miró al hombre con la camisa blanca abierta y con la corbata negra colgando del cuello.

David Brandt apenas le miró mientras examinaba la caja envuelta con un papel festivo. KRUG. CLOS DU MESNIL.1989.

—¿Qué es lo peor que ha hecho nadie? —murmuró Campbell para sí mismo—. ¿Soy capaz de hacerlo? ¿Tengo lo que hace falta?

—¿No lleva tarjeta? —dijo el novio buscando una propina en el bolsillo.

—Solo esto, señor.

Campbell avanzó y clavó un cuchillo con todas sus fuerzas en el torso del novio, entre la tercera y la cuarta costilla, la ruta más segura al corazón.

—Para el hombre que lo tiene todo —dijo Campbell. Entró en la habitación y cerró la puerta de golpe con una patada rápida. Empujó a David Brandt contra la puerta y le hundió aún más el cuchillo.

El novio se puso rígido en un espasmo de shocky dolor. De su pecho escapaban sonidos guturales: respiraciones insignificantes, burbujeantes y ahogadas. Sus ojos se abrieron incrédulos.

«Es asombroso», pensó Campbell. Realmente podía sentir cómo la fuerza del novio se iba diluyendo. El hombre acababa de experimentar uno de los grandes momentos de su vida, y ahora, minutos después, moría.

Campbell se apartó y el cuerpo del novio cayó al suelo. La habitación empezó a inclinarse como un barco escorado. Después, todo empezó a acelerarse. Se sintió como si estuviera observando un noticiario parpadeante. Asombroso. No tenía nada que ver con lo que esperaba.

Campbell oyó la voz de la novia, arrancó el cuchillo del pecho de David Brandt, y se apresuró para interceptarla cuando salía del dormitorio, todavía con el vestido largo de blonda.

—¿David? —dijo ella, con una sonrisa expectante que se convirtió en sorpresa al ver a Campbell—. ¿Dónde está David? ¿Quién es usted?

Sus ojos pasaron por encima de él, aterrorizados, fijándose en su cara, en el cuchillo y, luego, en el cuerpo de su marido en el suelo.

—¡Dios mío, David! —gritó—. ¡David, David!

Campbell quería recordarla así, con esos ojos bien abiertos y congelados. La promesa y la esperanza que hacía unos momentos resplandecían estaban ahora hechas pedazos.

De su boca, salieron las palabras:

—¿Quiere saber por qué? Pues yo también.

—¿Qué ha hecho? —gritó Melanie. Se esforzó por comprender. Sus ojos aterrorizados iban de un lado a otro, buscando una salida por la habitación.

La novia salió corriendo hacia la puerta de la sala. Campbell la agarró de la muñeca y le puso la hoja del cuchillo en la garganta.

—Por favor —gimió ella, con los ojos paralizados—. Por favor, no me mate.

—La verdad es, Melanie —dijo Campbell sonriendo a la cara temblorosa de ella y acercándose más—, que he venido a salvarte.

Bajó la hoja y se la hundió en el cuello. Ella gritó y su esbelto cuerpo dio un respingo. La mirada de la mujer fue perdiendo fuerza como una bombilla floja. Una agitación mortal la atravesó. ¿Por qué? Sus ojos suplicantes preguntaban: ¿por qué?

Campbell tardó todo un minuto en recuperar el aliento. El olor de la sangre de Melanie Brandt se le había metido en la nariz. Casi no podía creer lo que había hecho.

Arrastró el cuerpo de la novia hacia el dormitorio y lo colocó sobre la cama. Era muy hermosa. Tenía los rasgos delicados. Y era muy joven. Recordó la primera vez que la había visto y cómo se había sentido atraído por ella entonces, cuando ella creía que tenía todo el mundo a sus pies.

Frotó una mano contra la superficie blanda de la mejilla de ella y le levantó uno de los pendientes: una luna sonriente.

«¿Qué es lo peor que ha hecho nadie?», se preguntó de nuevo Phillip Campbell, con el corazón latiendo con fuerza.

¿Era esto? ¿Lo acababa de hacer él?

«Todavía no —respondió una voz dentro de él—. Todavía no».

Lentamente, levantó el hermoso vestido blanco de la novia.

3

Eran poco menos de las ocho y media de una mañana de un lunes del mes de junio, una de esas mañanas frescas y grises de verano por las que San Francisco es famosa. Yo estaba empezando mal la semana, hojeando ejemplares antiguos de The New Yorker mientras esperaba que me visitara mi médico, el doctor Roy Orenthaler.

Me visitaba con el doctor Roy —como todavía le llamaba a veces— desde que me había especializado en Sociología en la universidad de San Francisco, y acudía fielmente una vez al año para una revisión. Lo había hecho el martes anterior, y me sorprendió que me llamara a finales de semana para pedirme que pasara a verle hoy antes de ir a trabajar.

Me esperaba un día muy ocupado: dos casos abiertos y una declaración en el juzgado del distrito. Esperaba poder llegar a mi despacho a las nueve.

—Señora Boxer —llamó finalmente la recepcionista—, el doctor la recibirá ahora.

La seguí al despacho del doctor.

Generalmente, Orenthaler me saludaba con alguna bromita bienintencionada dedicada a mi oficio como: «Vaya, si tú estás aquí, ¿quién está fuera persiguiéndoles?». Yo tenía treinta y cuatro años, y hacía dos años que era inspectora jefa del grupo de Homicidios asignado a la Sala de Justicia.

Sin embargo, aquel día, el doctor se levantó rígidamente y soltó un solemne:

—Hola, Lindsay.

Me indicó una silla frente a su mesa. «Ay, ay, ay».

Hasta entonces, mi filosofía acerca de los médicos era simple: si uno de ellos te dedica una mirada larga y preocupada y te dice que te sientes, pueden pasar tres cosas. Solo una era mala. O querían deshacerse de ti, o se preparaban para darte malas noticias, o se habían gastado una fortuna tapizando de nuevo los muebles.

—Quiero enseñarte algo —empezó Orenthaler.

Puso una radiografía sobre una pantalla y señaló unos borrones en forma de diminutas esferas fantasmagóricas dentro de una franja de bolitas más pequeñas.

—Esto es una ampliación de la muestra de sangre que te tomamos. Los glóbulos más grandes son eritrocitos. Glóbulos rojos.

—Parecen contentos —bromeé nerviosa.

—Lo están, Lindsay —dijo el doctor, sin rastro de sonrisa—. El problema es que no tienes muchos.

Lo miré fijamente a los ojos esperando que su expresión se relajara y que pasáramos a algo más trivial como «cuándo empezarás a trabajar menos horas, Lindsay».

—Es una enfermedad, Lindsay —siguió Orenthaler—, anemia aplásica de Negli. Es poco frecuente. Básicamente, el cuerpo deja de fabricar glóbulos rojos. —Puso otra radiografía—. Así es como se ve una muestra de sangre normal.

En esta, el fondo oscuro parecía el cruce de Market con Powell a las cinco de la tarde: un auténtico embotellamiento de esferas, comprimidas y rebosantes de energía. Mensajeros veloces que transportaban oxígeno a partes del cuerpo de otra persona. En contraste con ella, la mía parecía tan densa como la sede de un partido político dos horas después de que su candidato fuera derrotado.

—Tiene tratamiento, ¿verdad? —le pregunté. Más bien, se lo dije.

—Se puede tratar, Lindsay —dijo Orenthaler, tras una pausa—. Pero es grave.

Una semana atrás, había ido a la consulta solo porque me notaba los ojos llorosos y enrojecidos, porque un día había encontrado un poco de sangre en mis bragas y porque cada día, hacia las tres, me sentía de repente como si tuviera un gnomo falto de hierro dentro de mí que me chupara la energía. Yo, que siempre hacía turnos dobles y que trabajaba catorce horas al día. Yo, que tenía seis semanas acumuladas de vacaciones.

—¿Grave hasta qué punto? —pregunté con la voz ronca.

—Los glóbulos rojos son vitales para el proceso de oxigenación del cuerpo —empezó a explicar Orenthaler—. La hematopoyesis es la formación de glóbulos sanguíneos en la médula ósea.

—Doctor Roy, esto no es una conferencia médica. ¿Hasta qué punto es grave?

—¿Qué quieres oír, Lindsay? ¿El diagnóstico o las posibilidades?

—Quiero oír la verdad.

Orenthaler asintió. Se levantó, dio la vuelta a la mesa y me cogió la mano.

—Pues esta es la verdad, Lindsay. Lo que tienes puede poner en peligro tu vida.

—¿Poner en peligro mi vida? —Se me paró el corazón. Tenía la garganta más seca que un pergamino.

—Puede ser mortal, Lindsay.

4

El sonido frío y contundente de la palabra me golpeó como un proyectil entre los ojos: «Mortal, Lindsay».

Esperé a que el doctor Roy me dijera que se trataba de una broma de mal gusto, que había confundido mi radiografía con la de otra persona.

—Voy a enviarte a un hematólogo, Lindsay —siguió diciendo Orenthaler—. Como en tantas enfermedades, hay etapas. La primera es una ligera merma de glóbulos. Se puede tratar con transfusiones mensuales. La segunda produce una reducción sistémica de glóbulos rojos. La tercera exigiría hospitalización. Un trasplante de médula. Posiblemente, la extracción del bazo.

—¿Y dónde estoy yo? —pregunté sacando aire de mis pulmones comprimidos.

—Tu recuento de eritrocitos es apenas de doscientos por centímetro cúbico de sangre. Eso te coloca en el límite.

—¿El límite?

—El límite —explicó el doctor—, entre la segunda y tercera etapas.

Llega un momento en la vida en que te das cuenta de que, de repente, lo que te juegas ha cambiado. La despreocupada carrera se detiene de golpe ante un muro de piedra; todos esos años en que has ido avanzando, en que la vida te ha llevado donde tú querías, terminan bruscamente. En mi trabajo, siempre veo a personas que se enfrentan a ese momento.

¡Bienvenidos al mío!

—¿Qué significa eso? —pregunté débilmente. La habitación empezaba a dar vueltas.

—Significa, Lindsay, que tendrás que someterte a un tratamiento prolongado e intensivo.

Meneé la cabeza.

—¿Qué significa para mi trabajo?

Llevaba seis años en Homicidios; los últimos dos, como inspectora jefa. Con un poco de suerte, cuando ascendieran a mi teniente, yo podría optar a su puesto. El departamento necesitaba mujeres fuertes. Podía llegar lejos. Hasta aquel momento, había creído que yo llegaría lejos.

—Ahora mismo —dijo el doctor— no creo que signifique nada. Si durante el tratamiento te sientes con fuerzas, puedes seguir trabajando. Incluso puede ser una buena terapia.

De repente, me sentí como si hubieran extraído todo el aire de la habitación y me estuviera ahogando.

—Quiero recomendarte a un hematólogo —dijo Orenthaler.

Se puso a recitar los méritos del médico, pero yo ya no le escuchaba. Pensaba: «¿A quién se lo diré?». Mi madre había muerto hacía diez años de cáncer de mama. Mi padre no formaba parte de mi vida desde que yo tenía trece años. Tenía una hermana, Cat, pero llevaba una vida tranquila y agradable en Newport Beach; para ella, saltarse un semáforo en rojo ya era un cataclismo.

El doctor me pasó la dirección.

—Te conozco, Lindsay. Harás como si pudieras superarlo trabajando aún más. Pero no puedes. Esto es muy grave. Quiero que le llames hoy.

En ese momento, me sonó el busca. Lo saqué del bolso y miré el número. Era Jacobi, del departamento.

—Necesito un teléfono —dije.

Orenthaler me dirigió una mirada de reproche, que significaba: «Te lo he advertido, Lindsay».

—Como me acabas de decir —forcé una sonrisa nerviosa—, es terapia.

Me señaló el teléfono de su escritorio con la cabeza y salió de la habitación. Marqué el número de mi compañero.

—Se acabó la diversión, Boxer —dijo Jacobi con su voz ronca—. Tenemos un doble uno, ocho, cero. En el Grand Hyatt.

No paraba de darle vueltas en la cabeza a lo que me había dicho el doctor. Inmersa en mi niebla, quizá no respondí.

—¿Me oyes, Boxer? A trabajar. ¿Vienes?

—Sí —dije finalmente.

—Y ponte guapa —gruñó mi compañero—. Como si fueras a una boda.

5

No recuerdo cómo salí de la consulta del doctor Orenthaler, crucé Noe Valley y llegué al Hyatt en Union Square. No dejaba de oír las palabras del doctor resonando en mi cabeza.

En los casos graves, la enfermedad de Negli puede ser mortal. Solo sé que, apenas veinte minutos después de la llamada de Jacobi, metía mi viejo Bronco en Powell Street y frenaba chirriando frente a la entrada del hotel.

La calle hervía de actividad policial. ¿Qué demonios había sucedido?

Toda la manzana entre Sutter y Union Square había sido acordonada con una barricada de coches patrulla. En la entrada del hotel, había montones de policías de uniforme que controlaban a todas las personas que entraban o salían y que apartaban a los mirones.

Enseñé mi placa para que me dejaran entrar en el vestíbulo. Allí había dos policías uniformados montando guardia: Murray, un policía barrigón en su último año de servicio, y su compañero Vasquez, más joven. Le pedí a Murray que me pusiera al día rápidamente.

—Por lo que me han dicho, hay dos vips asesinados en el piso treinta. Todos los jefazos están arriba.

—¿Quién está al mando? —pregunté sintiendo que recuperaba la energía.

—Ahora mismo, creo que usted, inspectora.

—En ese caso, quiero que se cierren todas las salidas del hotel inmediatamente. Y pídale una lista al director de todos los huéspedes y empleados. Que no salga ni entre nadie que no esté en la lista.

Unos segundos después, subía al piso treinta. El rastro de policías y oficiales me guio por el pasillo hasta una puerta doble abierta, con un rótulo que decía: SUITE MANDARÍN. Allí encontré a Charlie Clapper, el jefe de la Unidad de Escena del Crimen, arrastrando sus pesadas cajas con dos técnicos. El hecho de que el propio Clapper estuviera allí significaba que se trataba de algo importante.

A través de la puerta doble abierta, lo primero que vi fueron las rosas; estaban por todas partes. Después, localicé a Jacobi.

—Vigila dónde pisas, inspectora —gritó desde el otro extremo de la sala.

Mi compañero tenía cuarenta y siete años, pero aparentaba diez años más. Tenía el pelo blanco y empezaba a quedarse calvo. Su cara siempre parecía a punto de hacer una mueca provocada por un chiste de mal gusto. Llevábamos dos años y medio trabajando juntos. Yo era su superior, inspectora jefa, aunque él me llevara una ventaja de siete años en el departamento. Obedecía mis órdenes.

Al entrar, casi tropecé con las piernas del cadáver número uno, el novio. Estaba en el suelo, junto a la puerta, caído de cualquier manera, con una camisa blanca desabrochada. La sangre le manchaba el pelo del pecho. Respiré hondo.

—Te presento al señor David Brandt —entonó Jacobi, con una falsa sonrisa—. La señora Brandt está allí. —Me señaló el dormitorio—. Las cosas les fueron mal más rápido que a la mayoría.

Me arrodillé y miré largo rato y con atención al novio muerto. Era guapo, tenía el pelo corto, oscuro y despeinado, y la mandíbula delicada. Los ojos fijos, muy abiertos y salidos, y el hilo de sangre de la barbilla le desfiguraban las facciones. En el suelo, detrás de él, estaba la chaqueta del esmoquin.

—¿Quién los encontró? —pregunté buscando la cartera en su bolsillo.

—El ayudante del director. Tenían que ir a Bali esta mañana. A la isla, no al casino, Boxer. A estos les despierta personalmente el ayudante del director.

Abrí la cartera: un permiso de conducir de Nueva York con la cara sonriente del novio. Tarjetas de crédito platino y varios billetes de cien dólares.

Me levanté y eché un vistazo a la suite. Estaba decorada como un elegante museo de arte oriental: dragones verdes, butacas y sofás tapizados con escenas de la corte imperial. Y las rosas, claro. Yo era más partidaria de desayunar en la cama cómodamente, pero si lo que uno quería era dejar las cosas claras, aquella era una toma de posición de lo más contundente.

—Vamos a conocer a la novia —dijo Jacobi.

Lo seguí por una gran puerta abierta que daba al dormitorio principal y me detuve.

La novia estaba tendida boca arriba en una gran cama con doseles. Había visto un centenar de homicidios y podía mirar un cadáver tan tranquilamente como cualquiera, pero no estabapreparada para aquello. Una ola de compasión me recorrió la espina dorsal.

La novia todavía llevaba puesto el vestido blanco.

6

Nunca llegas a ver suficientes víctimas de asesinato para que dejen de afectarte; pero, además, esta era especialmente difícil de mirar.

Era tan joven y bonita; estaba tan apacible, tranquila y en paz, si no se tenían en cuenta las tres flores carmesíes de sangre que le manchaban el pecho... Parecía una princesa dormida que esperaba a su príncipe; solo que el suyo estaba en la otra habitación, con los intestinos esparcidos sobre una alfombra oriental tejida a mano.

—¿Qué quieres por tres mil quinientos dólares la noche? —dijo Jacobi encogiéndose de hombros—. ¿Todo el cuento de hadas?

Me estaba costando lo indecible aguantar y hacer lo que tenía que hacer.

Lo miré furiosa, como si una mirada larga y virulenta pudiera hacer callar a Jacobi.

—Bueno, Boxer, ¿qué te pasa? —dijo con expresión desolada—. Solo era una broma.

Al menos, su infantil expresión de remordimiento hizo que me recuperara.

La novia llevaba un gran diamante en la mano derecha y unos pendientes llamativos en las orejas. Estaba claro que el móvil del asesino no era el robo.

Un técnico de la oficina del forense estaba a punto de hacer su examen inicial.

—Parece que tiene tres puñaladas —dijo—. Debió resistirse mucho. Con el novio, bastó una.

Lo que me pasó por la cabeza fue que el noventa por ciento de los homicidios se cometían por dinero o por sexo. Este no parecía haberse cometido por dinero.

—¿A qué hora se les vio por última vez? —pregunté.

—Un poco después de las diez de la noche. Cuando terminó la superrecepción abajo.

—¿Y después ya no?

—Ya sé que no tienes mucha experiencia en el tema, Boxer —dijo Jacobi con una sonrisa—. Pero, generalmente, nadie ve a los novios durante un tiempo después de la fiesta.

Sonreí ligeramente, me levanté y eché un vistazo a la enorme y lujosa suite.

—A ver, sorpréndeme, Jacobi. ¿Quién alquilaría una habitación como esta?

—El padre del novio es un pez gordo de Wall Street, en la Costa Este. Él y su esposa están en una habitación del duodécimo piso. Me han dicho que hubo una buena juerga abajo. Aquí también. No hay más que ver todas esas rosas.

Volví junto al novio y vi lo que parecía una caja de champán envuelta para regalo en una consola de mármol, cerca de la puerta. Estaba salpicada de sangre.

—El ayudante del director la vio —dijo Jacobi—. Imagino que la traería el que les hizo esto.

—¿No vieron a nadie?

—Sí, claro, a muchos hombres con esmoquin. Era una boda, ¿no?

Leí la etiqueta de la botella de champán.

—«Krug. Clos du Mesnil. 1989».

—¿Te dice algo? —preguntó Jacobi.

—Solo que el asesino tiene buen gusto.

Miré la chaqueta del esmoquin manchada de sangre. Solo había una marca de desgarro en uno de los lados, donde la mortal cuchillada la había atravesado.

—El asesino se la quitaría después de apuñalarle —propuso Jacobi.

—¿Para qué iba a hacerlo? —refunfuñé en voz alta.

—No lo sé. Habrá que preguntárselo.

Charlie Clapper me estaba mirando para saber si podía empezar. Le hice una señal de asentimiento y volví con la novia. Tenía un mal presentimiento sobre ella. Si no es por dinero..., es por sexo. Levanté la preciosa tela de tul de su vestido. La fría y amarga confirmación me dejó helada. A la novia, le habían bajado las bragas; las tenía colgando de un pie. Creció una intensa rabia dentro de mí. La miré a los ojos. Lo tenía todo por delante, esperanzas y sueños. Ahora no era más que un cadáver sacrificado, deshonrado y posiblemente violado en su noche de bodas. De pie, mientras la miraba a la cara y parpadeaba, me di cuenta de que estaba llorando.

—Warren, quiero que hables con los padres del novio —dije respirando hondo—. Quiero que entrevistéis a todos los que estaban en este piso anoche. Si ya se han marchado, quiero que los busquéis. Y una lista de los empleados del hotel que estaban de servicio.

Sabía que, si no salía de allí en seguida, no podría resistir más tiempo la angustia.

—Ahora, Warren. Por favor... Ahora.

Evité mirarlo a los ojos al salir de la suite.

—¿Se puede saber qué le pasa a Boxer? —preguntó Charlie Clapper.

—Ya sabes cómo son las mujeres —oí que contestaba Jacobi—. Siempre lloran en las bodas.

7

Phillip Campbell caminaba por Powell Street hacia Union Square y el Hyatt. La policía había bloqueado la calle y la gente que se amontonaba frente al hotel iba en aumento. Los gritos de la policía y las sirenas de las ambulancias resonaban por todas partes. Aquello era impropio de la civilizada y respetable ciudad de San Francisco. ¡Le encantaba!

Campbell apenas podía creer que estuviera volviendo a la escena del crimen. No podía evitarlo. Estar allí de nuevo le ayudaba a revivir la noche anterior. Al acercarse más a Powell Street, le subió la adrenalina y el corazón se le aceleró casi sin control.

Se abrió paso entre la gente que se apretujaba en la esquina del Hyatt. Oyó los rumores que recorrían la multitud, casi todas personas bien vestidas, con la expresión angustiada y dolorida. Había rumores de un incendio en el hotel, de alguien que había saltado por la ventana, de un homicidio, de un suicida, pero nada se aproximaba al horror de lo realmente ocurrido.

Finalmente, se acercó lo suficiente para ver trabajar a la policía de San Francisco. Un par de agentes escrutaban el gentío, ¡buscándole a él! No le preocupaba que pudieran descubrirle. Eso no sucedería. Era una persona demasiado insignificante; seguramente, estaba entre el último cinco por ciento de personas de quien la policía sospecharía. Eso lo reconfortó; en realidad, le provocó un estremecimiento.

¡Dios santo! Lo había hecho, había hecho que todo aquello pasara, y acababa de empezar. Nunca había experimentado una sensación así; tampoco la había experimentado la ciudad de San Francisco.

Periodistas y otras personas estaban acosando con preguntas a un hombre de negocios que acababa de salir del Hyatt, como si se tratara de una persona famosa. El hombre tenía treinta y pocos años, y sonreía dando a entender que estaba al tanto de todo. Tenía lo que todos querían y lo sabía. Miraba con prepotencia por encima de todos, disfrutando de su miserable momento de fama.

—Una pareja ha sido asesinada en el ático —oyó que decía el hombre—. Estaban de luna de miel. ¡Ha sido muy triste!

Las personas que rodeaban a Phillip Campbell se quedaron boquiabiertas y su corazón se esponjó.

8

«¡Vaya panorama!». Cindy se abrió paso entre la multitud excitada y los turistas despistados que rodeaban el Grand Hyatt. Gimió al ver la fila de policías que bloqueaba el paso.

Debía de haber cien mirones apretujados ante la entrada: turistas con cámaras y hombres de negocios de camino al trabajo; otros enseñaban sus credenciales de prensa y gritaban, intentando que los dejaran pasar. Al otro lado de la calle, una furgoneta de la televisión ya estaba emitiendo con el telón de fondo de la fachada del hotel.

Después de pasarse dos años cubriendo las noticias locales en la sección del Chronicle dedicada a la ciudad, Cindy sabía cuándo un reportaje podía dar un empujón a su carrera. Y este le ponía los pelos de la nuca de punta.

—Un homicidio en el Grand Hyatt —le había informado Sid Glass, su editor, después de que alguien de la redacción captara la transmisión de la emisora de la policía. Suzie Fitzpatrick y Tom Stone, los habituales periodistas de sucesos del Chronicle, estaban fuera, ocupados con algún reportaje—. Vete para allá en seguida —había gritado el jefe para su sorpresa. No tuvo que decírselo dos veces.

Ahora, ante el Hyatt, Cindy sintió que su breve golpe de suerte había acabado.

La calle estaba bloqueada. Llegaban más periodistas a cada momento. Si no se le ocurría algo pronto, le pasarían el reportaje a Fitzpatrick o a Stone. Lo que necesitaba estaba dentro y ella estaba fuera, en la acera. Vio una hilera de limusinas y se acercó a la primera, de color crema y muy larga. Golpeó en la ventana.

El chófer levantó la vista del periódico —el Chronicle, claro—, y bajó la ventana al verla.

—¿Espera a Steadman? —preguntó Cindy.

—No —contestó el chófer—. A Eddleson.

—Perdone, me he equivocado —dijo ella. Pero estaba encantada. Aquella sería su forma de entrar.

Se quedó un rato más entre la gente y, después, se abrió camino a codazos hasta la primera fila. Un joven policía le impidió el paso.

—Disculpe —dijo Cindy, con cara de agobiada—. Tengo una reunión en el hotel.

—¿Con quién?

—El señor Eddleson. Me está esperando.

El policía de la entrada repasó una hoja impresa de ordenador sujeta a un portapapeles.

—¿Sabe el número de habitación?

Cindy meneó la cabeza.

—Me dijo que quedábamos a las once en el Grill Room. —El Grill Room del Hyatt era el escenario de algunos de los desayunos de negocios más sonados de San Francisco.

El policía de la entrada la repasó de arriba abajo. Con la chaqueta de piel, con los vaqueros y con las sandalias, Cindy veía claramente que no daba la talla de alguien que ha quedado para un desayuno de negocios.

—A las once —dijo Cindy golpeándose el reloj—. Eddleson.

Distraídamente, el policía la dejó pasar. Ya estaba dentro, en el alto vestíbulo acristalado, con unas columnas doradas que llegaban hasta el tercer piso. Le entraron ganas de reír al ver todavía en la calle a todos aquellos colegas tan valorados y reconocidos.

Cindy Thomas había sido la primera en entrar. Ahora solo tenía que decidir qué iba a hacer a continuación. El lugar hervía de actividad: policías, hombres de negocios que liquidaban la cuenta, grupos organizados, empleados de hotel con uniformes carmesí.

El editor le había dicho que se trataba de un homicidio. Un homicidio osado si se tenía en cuenta la reputación del hotel.

No sabía en qué piso había ocurrido. Ni cuándo había tenido lugar. Ni siquiera sabía si la víctima era un huésped.

Estaba dentro, pero no sabía nada de nada.

Cindy vio un montón de maletas abandonadas en un rincón del vestíbulo. Parecían pertenecer a un gran grupo organizado. Un botones las estaba sacando afuera. Se acercó y se arrodilló junto a una de las maletas, como si estuviera sacando algo. Pasó otro botones por su lado.

—¿Necesita un taxi?

Cindy negó con la cabeza.

—Vendrán a buscarme. —Después, recorriendo con la mirada la caótica escena de la calle, fingió sorpresa—. Acabo de levantarme. ¿Qué me he perdido?

—¿No se ha enterado? Debe de ser la única. Se ha armado una buena esta noche en el hotel.

Cindy abrió más los ojos.

—Dos asesinatos. En el piso treinta. —Bajó la voz como si fuera a hacerla partícipe del secreto de su vida—. ¿Ayer no vio por casualidad la gran boda que se celebraba? Han matado a los novios. Alguien se coló en la suite Mandarín.

—¡Dios mío! —Cindy se echó atrás.

—¿Está segura de que no quiere que le lleve las maletas a la entrada? —insistió el botones.

Cindy sonrió forzadamente.

—Gracias. Prefiero esperar aquí.

Vio que se abría la puerta de un ascensor al otro lado del vestíbulo. De este, salió un botones empujando un carrito con maletas. Debía de ser un ascensor de servicio. Le pareció que la policía no lo vigilaba. Se abrió camino hacia él entre el tráfico del vestíbulo. Apretó el botón y la reluciente puerta dorada se abrió. Gracias a Dios, estaba vacío.

Cindy entró de un salto y la puerta se cerró. No podía creérselo. No podía creerse lo que estaba haciendo. Apretó el 30.

La suite Mandarín.

Un doble homicidio.

Su reportaje.

9

Cuando el ascensor se paró, Cindy contuvo la respiración. Le latía el corazón como una turbina. Estaba en el piso treinta. Estaba dentro. Lo estaba haciendo de verdad.

Las puertas se abrieron en un rincón alejado del piso. Dio las gracias a Dios de que no hubiera un policía esperando frente a ellas. Oyó un zumbido de actividad procedente del otro extremo del pasillo. Solo tenía que seguir el ruido.

Al ir avanzando por el pasillo, las voces se hicieron más fuertes. Pasaron por su lado dos hombres con chaquetas amarillas que tenían las letras CSU estampadas en negro. Al final del pasillo, un grupo de policías e investigadores estaban apostados ante una puerta doble abierta con el rótulo SUITE MANDARÍN.

No solo estaba dentro, estaba en medio del meollo.

Conteniendo la respiración, Cindy se acercó a la puerta doble. Los guardas ni siquiera miraban en su dirección, estaban dejando pasar a unos técnicos de la policía que venían de los ascensores. Había llegado a la suite Mandarín y veía cómo era por dentro. Era enorme, opulenta, y estaba lujosamente decorada. Había rosas por todas partes. Entonces, se le detuvo el corazón. Creyó que iba a vomitar.

El novio, con una chaqueta de esmoquin manchada de sangre, estaba tirado sobre la alfombra.

A Cindy le temblaron las piernas. Nunca había visto una víctima de asesinato. Quería inclinarse, para que sus ojos pudieran memorizar todos los detalles, pero su cuerpo no se movía.

—¿Quién diablos es usted? —preguntó alguien de repente con una voz brusca. Un policía robusto e irritado la miraba directamente a la cara.

De golpe, la cogieron y la empujaron con fuerza contra la pared. Le dolió. Presa de pánico, Cindy señaló nerviosamente su bolso y su monedero, donde llevaba su credencial de periodista.

El policía, enfadado, empezó a hojear sus identificaciones y sus tarjetas de crédito como si fueran publicidad basura.

—¡Dios mío! —El agente del cuello grueso frunció el ceño como un dóberman baboso—. Es periodista.

—¿Cómo se las ha arreglado para subir aquí? —dijo el compañero que se había acercado.

—Échala —gritó el dóberman a su compañero—. Y quédate con su identificación. No se acercará a una sesión informativa de la policía en todo un año.

Su compañero arrastró a Cindy por el brazo hacia los ascensores. Por encima del hombro, ella dio un último vistazo a las piernas del muerto, visibles junto a la puerta. Era horrible, aterrador y triste. Cindy estaba temblando.

—Acompaña a esta periodista a la puerta —ordenó el policía a un compañero que estaba situado frente al ascensor. Blandió su carné de periodista como si fuera la carta de una baraja—. Espero que haber perdido esto haya merecido la pena.

Mientras las puertas se estaban cerrando, se oyó una voz que gritaba:

—¡Esperadme!

Entró en el ascensor una mujer alta con una camiseta azul pálido, con un chaleco de brocado y con una placa sujeta a la cintura.

La policía era atractiva, tenía el pelo rubio arena, pero estaba evidentemente angustiada y soltó un largo suspiro cuando se cerraron las puertas.

—¿Ha pasado un mal rato ahí dentro, inspectora? —preguntó el policía que acompañaba a Cindy.

—Sí —dijo la mujer, sin molestarse en mover la cabeza.

La palabra «inspectora» cruzó la cabeza de Cindy como un rayo.

No podía creerlo. La escena del crimen debía de ser realmente horripilante para que una inspectora estuviera tan angustiada. La mujer se pasó el descenso de los treinta pisos en ascensor parpadeando y mirando fijamente hacia delante. Cuando las puertas se abrieron en el vestíbulo, la inspectora salió rápidamente.

—Ahí está la puerta —dijo el policía a Cindy—. Crúcela y no vuelva.

En cuanto se cerraron las puertas del ascensor, Cindy dio la vuelta y echó un vistazo al vestíbulo buscando a la inspectora. La vio entrando en el baño de mujeres. Cindy la siguió a toda prisa y entró también. No había nadie más.

La inspectora estaba frente al espejo. Parecía medir un metro ochenta, y era esbelta e imponente. Para sorpresa de Cindy, era evidente que había llorado.

¡Vaya por Dios! Ya volvía a estar metida en el asunto. ¿Qué había visto la inspectora que la pudiera haber angustiado tanto?

—¿Se encuentra bien? —preguntó finalmente Cindy en un tono amable.

La detective se puso tensa al darse cuenta de que no estaba sola. Aun así, tenía una extraña expresión en la cara, como si estuviera a punto de soltarlo todo.

—¿Usted es la periodista? La que ha subido.

Cindy asintió.

—¿Cómo se las ha arreglado para llegar arriba?

—No lo sé. Suerte, supongo.

La inspectora buscó un pañuelo de papel y se secó los ojos.

—Pues me temo que se le ha acabado la suerte si piensa sacar algo de mí.

—No me refería a esto —dijo Cindy—. ¿Seguro que se encuentra bien?

La policía se giró. Sus ojos gritaban: «No tengo nada que decirte», pero mentían. Era como si precisamente fuera eso lo que necesitara, hablar con alguien, más que nada en el mundo.

Fue uno de esos raros momentos en que Cindy sabía que había algo más de lo que se veía a simple vista. Si los papeles se hubieran intercambiado, y de haber tenido la oportunidad, las dos incluso podrían haberse hecho amigas.

Cindy se metió una mano en el bolsillo, sacó una tarjeta y la dejó sobre la repisa, delante de la inspectora.

—Si le apetece hablar...

La bonita cara de la inspectora recuperó el color. Dudó, pero dedicó a Cindy un mínimo atisbo de sonrisa, que Cindy le devolvió.

—Ya que estoy aquí... —Se acercó al lavabo y sacó el estuche de maquillaje mientras miraba a la policía a través del espejo—. Me gusta su chaleco —dijo.

10

Trabajo en el Palacio de Justicia. Es el bloque de granito gris de diez pisos que alberga el Departamento de Justicia de la ciudad. Estaba situado al oeste de la autovía, en el cruce de la calle Seis con Bryant Street. Si el propio edificio, con sus pasillos deslucidos y antisépticos, no conseguía dar la impresión de que al mecanismo de aplicación de la ley le faltaba estilo, el vecindario sin duda lo lograba. Barracones pintados a mano de depositarios de fianzas, tiendas de recambios de automóviles, aparcamientos y apestosas cafeterías.

Todo lo que podía afligirte podías encontrarlo en el Palacio de Justicia: robos de coches, crímenes sexuales, atracos... La fiscalía del distrito estaba en el octavo piso, en un espacio dividido en pequeños despachos repletos de jóvenes fiscales. En el décimo piso, estaban las celdas. Se hacía de todo: arrestar y condenar. Al lado, incluso teníamos el depósito de cadáveres.

Después de una rápida y muy limitada rueda de prensa, Jacobi y yo quedamos en encontrarnos arriba para repasar lo que teníamos.

Las doce personas que trabajábamos en Homicidios en toda la ciudad compartíamos una sala de veinte por treinta metros iluminada por unas crudas lámparas fluorescentes. Mi mesa era la mejor, al lado de la ventana, con «alegres» vistas a la rampa de entrada a la autovía. Siempre estaba llena de carpetas, pilas de fotografías y comunicados del departamento. El único artículo realmente personal que tenía era un cubilete de plástico que me había regalado mi primer compañero. Llevaba inscritas las palabras: «No se puede saber en qué dirección fue el tren solo con mirar las vías».

Me preparé una taza de té y me reuní con Jacobi en la sala de interrogatorios número uno. Dibujé dos columnas en una pizarra de pie: una para lo que sabíamos y otra para lo que teníamos que investigar.

La conversación inicial de Jacobi con los padres del novio no había dado ningún resultado. El padre era un pez gordo de Wall Street que dirigía una empresa dedicada a la compra internacional de acciones.

Había dicho que él y su esposa se habían quedado hasta el final para despedir al último invitado y que «habían acompañado a los chicos arriba». No tenían un solo enemigo en el mundo. No tenían deudas, ni adicciones, ni habían recibido amenazas. Nada que pudiera provocar una acción tan horrible e impensable.

Un sondeo de los huéspedes del piso treinta había tenido un poco más de éxito. La noche anterior, una pareja de Chicago había visto a un hombre que merodeaba por el pasillo, cerca de la suite Mandarín, sobre las diez y media. Lo describían como de complexión mediana, con el pelo corto y oscuro, y decían que llevaba un traje oscuro o quizá un esmoquin. Llevaba en la mano lo que parecía una caja que contuviera una botella.

Más tarde, dos bolsitas de té usadas y dos estuches de tabletas de Pepcid sobre la mesa eran los indicios más claros de que llevábamos varias horas dando vueltas a estas preguntas. Eran las siete y cuarto. Nuestro turno había terminado a las cinco.

—¿No has quedado con nadie esta noche, Lindsay? —preguntó finalmente Jacobi.

—Salgo cuanto me apetece, Warren.

—Exacto, ya lo decía yo: no has quedado esta noche.

Nuestro teniente, Sam Roth, a quien llamábamos Cheery, abrió la puerta sin llamar y metió la cabeza en la habitación. Lanzó un ejemplar de la edición vespertina del Chronicle sobre la mesa.

—¿Lo habéis visto?

El titular en negrita decía: «Matanza en la noche de bodas en el Hyatt». Leí en voz alta de la primera página: «Bajo una espléndida vista de la bahía, en un mundo que solo conocen los ricos, el cuerpo de un novio de veintinueve años yacía tirado junto a la puerta».

El teniente levantó una ceja.

—¿Invitasteis a la periodista a un tourpor la escena del crimen a cargo de la casa? Sabe los nombres de las víctimas y describe la escena.

El artículo estaba firmado por Cindy Thomas. Pensé en la tarjeta que tenía en el bolso y solté un largo suspiro. «¡La jodida Cindy Thomas!».

—Quizá deberíais llamarla y preguntarle si tenemos alguna pista —siguió Roth.

—¿Quieres pasar? —pregunté—. Mira la pizarra. Nos vendría bien una ayuda.

Roth no se movió y siguió mordiéndose su hinchado labio inferior. Estaba a punto de salir y cerrar la puerta, pero se dio la vuelta.

—Lindsay, ven a mi despacho mañana a las nueve menos cuarto. Tenemos que planear este asunto con cuidado. Por ahora, es tuyo. —Y cerró la puerta.

Me senté en la mesa. Era como si un gran peso me estuviera aplastando. Había pasado el día y no había tenido ni un minuto para pensar en mis propios asuntos.

—¿Te encuentras bien? —preguntó Jacobi.

Lo miré. Estaba a punto de contárselo todo, o quizá de echarme a llorar de nuevo.

—La de hoy era una escena del crimen brutal —dijo, ya en la puerta—. ¿Por qué no te vas a casa y te bañas o algo así?

Le sonreí, agradecida por ese detalle repentino y tan poco propio de él.

Cuando se marchó, volví a mirar las deprimentes columnas casi intactas de la pizarra. Me sentía tan débil y vacía que no tenía ni fuerzas para levantarme. Lentamente, los sucesos del día, y en especial mi visita al doctor Orenthaler, volvieron a ocupar mi cabeza. No paraba de dar vueltas a su advertencia: «Mortal, Lindsay».

Entonces, agobiada, me di cuenta de que eran casi las ocho, y aún no había llamado al especialista recomendado por Orenthaler.

11

Al llegar a casa aquella noche, puse en práctica, a mi modo, el consejo de Jacobi.

Primero, saqué a mi perra, Martha. Dos de mis vecinos se encargan de ella durante el día, pero siempre está dispuesta para nuestros retozos nocturnos. Después del paseo, me despojé de mis zapatillas deportivas, tiré la pistola y la ropa sobre la cama, y estuve un buen rato bajo la ducha caliente, adonde me había llevado una cerveza.

La imagen de David y Melanie Brandt se desvaneció; podían dormir.

Sin embargo, todavía quedaban Orenthaler, la enfermedad de Negli y la llamada al especialista que había estado temiendo todo el día y que, al final, no había hecho.

Por mucho que pusiera la cara debajo del chorro caliente, no podía hacer desaparecer todo aquello. Mi vida había cambiado. Ya no me limitaba a luchar contra los asesinos en la calle. Estaba luchando por mi vida.

Cuando salí, me pasé un cepillo por el pelo y me miré largo rato en el espejo. Se me ocurrió algo que normalmente no pensaba: era bonita. No una belleza, pero sí atractiva. Era alta, casi metro ochenta; en bastante buena forma para ser de las que, de vez en cuando, se permiten una cerveza y un helado de praliné con dulce de azúcar. Tenía unos ojos castaños brillantes y vivaces. No me acoquinaba con facilidad. ¿Cómo era posible que fuera a morir?

Esa noche mis ojos estaban diferentes. Atemorizados. Todo parecía diferente. «Surfea por encima de las olas —oí que decía una voz dentro de mí—. Mantente firme. Tú siempre te mantienes firme». Por mucho que intentara reprimirla, la pregunta se formó: ¿por qué yo?

Me puse un chándal, me recogí el pelo en una cola, y fui a la cocina a hervir agua para hacer pasta y calentar una salsa que había metido en la nevera un par de noches atrás.

Mientras se calentaba el agua, puse un CD de Sarah McLachlan, me senté en la cocina con una copa de vino tinto Bianco joven y acaricié a Martha al tiempo que sonaba la música.

Desde que me había divorciado hacía dos años, había vivido siempre sola. No soporto vivir sola. Me gusta la gente, los amigos. Amaba a mi marido, Tom, más que a mí misma, hasta que me dejó, diciendo: «Lindsay, no sé cómo explicártelo. Te quiero, pero tengo que irme. Tengo que encontrar a otra persona. No puedo decir nada más».

Supongo que era sincero, pero fue la cosa más tonta y más triste que he oído en mi vida. Me rompió el corazón en un millón de pedazos. Todavía está roto. Así que, aunque no soporte vivir sola (exceptuando a Martha, claro), me da miedo estar con alguien. ¿Qué pasará si deja de quererme de golpe? No podría resistirlo. Por eso, doy la espalda o me cierro totalmente a todos los hombres que se me acercan.

Pero ¡cómo odio vivir sola! Especialmente esa noche.

Mi madre murió de cáncer de mama cuando yo estaba en la universidad. Me había trasladado de Berkeley a la facultad de la ciudad para poder cuidarla y para ocuparme de mi hermana pequeña, Cat. Como en casi todas las cosas de su vida, incluido el abandono de mi padre, mi madre no se había enfrentado a su enfermedad hasta que fue demasiado tarde para hacer nada al respecto.

Desde los trece años, había visto a mi padre solo dos veces. Llevó un uniforme durante veinte años en el distrito central. Se le consideraba un buen policía. Al terminar su turno, solía bajar a un bar llamado Alibi para ver los partidos de los Giants. A veces me llevaba con él, «su pequeña mascota», para presumir ante los amigos.

Cuando la salsa estuvo a punto, la eché sobre unos fusilli y me llevé el plato y una ensalada a la terraza. Martha me siguió. Se convirtió en mi sombra desde que la adopté en la Sociedad Protectora de Collies. Ahora vivía en Potrero Hill, en una casa azul antigua, pero reformada, con vistas a la bahía, aunque no fuera una vista tan magnífica como la de la suite Mandarín.