10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Automática Editorial

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

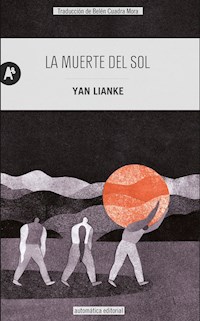

La muerte recorre las calles de la otrora próspera aldea Ding. Sus habitantes desaparecen igual que las hojas de los árboles en otoño. Una extraña fiebre se lleva sus vidas. Es la enfermedad de quienes hace ocho años vendieron su sangre por unas pocas monedas. Narrada por el pequeño Xiao Qiang, esta novela, de una sobrecogedora belleza, nos adentra en la historia de la aldea Ding, una de tantas afectadas por el escándalo de la sangre contaminada de la provincia china de Henan. Los aldeanos, incitados a vender grandes cantidades de su propia sangre, con la que se enriquecieron unos pocos, son ahora víctimas de la mayor epidemia conocida en el país. Abandonados e ignorados por las autoridades, solo pueden esperar la llegada de la muerte. Finalista en el Independent Foreign Fiction Prize 2012, Finalista en el MAN Asian Literary Prize. El libro fue publicado originalmente en China en el año 2005 y dos días después fue censurado. Tuvo una tirada de 100.000 ejemplares en la primera edición, el 80% llegó a las librerías y el resto nunca lo hizo. Los que llegaron al público se vendieron en apenas un mes. La obra ha sido traducida a más de 20 idiomas, se ha vendido muy bien, pero en China no se puede encontrar.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

EL SUEÑO DE LA ALDEA DING

YAN LIANKE

TRADUCCIÓN DEL CHINO Y NOTAS DE BELÉN CUADRA MORA

EPÍLOGO DE YAN LIANKE

TÍTULO ORIGINAL: (DING ZHUANG MENG)

Publicado por

AUTOMÁTICA

Automática Editorial S.L.U.

Valderribas 12, 5º Centro-Derecha - 28007 Madrid

www.automaticaeditorial.com

Copyright © Yan Lianke, 2005

© de la traducción, Belén Cuadra Mora, 2013

© del epílogo, Yan Lianke, 2005

© de la presente edición, Automática Editorial S.L.U, 2013

© de la ilustración de cubierta, Alfonso Rodríguez Barrera, 2013

Derechos exclusivos de traducción en lengua española:

Automática Editorial S.L.U.

ISBN: 978-84-15509-18-9

eISBN: 978-84-15509-55-4

DEPÓSITO LEGAL: M-24605-2013

Diseño editorial: Álvaro Pérez d’Ors

Composición: Automática Editorial

Corrección ortotipográfica: Automática Editorial

Impresión y encuadernación: Romanyà Valls

Primera edición en Automática: Septiembre de 2013

Primera reimpresión: abril de 2019

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización de los propietarios del copyright, bajo las sanciones establecidas por las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluyendo la reprografía y los medios informáticos.

Índice

Portada

Título

Créditos

Índice

LIBRO PRIMERO

LIBRO SEGUNDO

CAPÍTULO PRIMERO

CAPÍTULO SEGUNDO

CAPÍTULO TERCERO

LIBRO TERCERO

CAPÍTULO PRIMERO

CAPÍTULO SEGUNDO

CAPÍTULO TERCERO

LIBRO CUARTO

CAPÍTULO PRIMERO

CAPÍTULO SEGUNDO

CAPÍTULO TERCERO

CAPÍTULO CUARTO

LIBRO QUINTO

CAPÍTULO PRIMERO

CAPÍTULO SEGUNDO

CAPÍTULO TERCERO

CAPÍTULO CUARTO

CAPÍTULO QUINTO

LIBRO SEXTO

CAPÍTULO PRIMERO

LIBRO SÉPTIMO

CAPÍTULO PRIMERO

CAPÍTULO SEGUNDO

CAPÍTULO TERCERO

CAPÍTULO CUARTO

LIBRO OCTAVO

EPÍLOGO

EL DERRUMBE DE LA ESCRITURA

LIBRO PRIMERO

El sueño del copero: Soñé que veía una vid delante de mí, que tenía tres sarmientos, crecer insensiblemente hasta echar botones, y después de salir las flores, madurar la uva; y la copa de Faraón en mi mano. Cogí entonces las uvas, y exprimílas en la copa que tenía en la mano y serví con ella a Faraón.

El sueño del panadero: Yo también he tenido un sueño, en que me parecía llevar sobre mi cabeza tres canastillos de harina; y en el canastillo de encima había toda especie de viandas hechas por arte de pastelería, y las aves comían de él.

El sueño de Faraón: Parecíale estar en la ribera del río, del cual subían siete vacas hermosísimas y por extremo gordas, y se ponían a pacer en aquellos lugares lagunosos. Salían también del río otras siete, feas y consumidas de flaqueza, que pacían en la orilla misma del río en donde estaba la yerba; y tragaron a aquellas siete, cuya hermosura y lozanía de cuerpos era maravillosa. Despertó Faraón. Volvió a dormirse y tuvo otro sueño: siete espigas brotaban de una misma caña, llenas y hermosas. Otras tantas nacían de otra, menudas y quemadas del viento abrasador, las cuales devoraban toda la lozanía de aquellas primeras.

Génesis, Antiguo Testamento1

1Sagrada Biblia. Traducción de la vulgata latina por el P. Petisco S. J.; publicada por el ilustrísimo señor Félix Torres Amat. Ed. Océano.

LIBRO SEGUNDO

CAPÍTULO PRIMERO

1

Era un día de finales de otoño, el otoño tardío a la hora del ocaso. El sol poniente caía sobre la llanura oriental de Henan tiñendo cielo y tierra de rojo sangre. El crepúsculo avanzaba carmesí y un frío penetrante mantenía desiertas las calles de la aldea.

Los perros habían vuelto a sus guaridas.

Las gallinas, a sus corrales

y los bueyes se acurrucaban en el establo en busca de calor.

Todo estaba en calma, una calma densa y muda. La aldea Ding, viva, parecía muerta. Debido a esta calma, debido a que el otoño estaba ya avanzado y a que era la hora del ocaso, la aldea se marchitaba, al igual que lo hacían sus habitantes y, con estos, los días se secaban como un cadáver bajo tierra.

Días como cadáveres.

En la llanura, la hierba se secó.

En la llanura, los árboles se agostaron.

En la llanura, la tierra y los cultivos quedaron asolados tras teñirse de rojo sangre.

Y los vecinos de la aldea Ding languidecían encerrados en sus casas.

Mi abuelo, Ding Shuiyang, regresaba de la ciudad cuando el sol caía sobre la llanura. El autobús en el que viajaba lo dejó junto a la carretera entre el condado de Wei y la ciudad de Dongjing2, como posa el otoño una hoja al borde del camino. La calzada que conducía a la aldea Ding era un camino de cemento abierto diez años atrás, cuando todos sus habitantes vendieron sangre. El abuelo divisó la aldea desde la cuneta y dejó que el viento despejara de su mente el desconcierto que lo había acompañado durante todo el trayecto. Comenzó a discernir y a hilar pensamientos. Comprendió. Había abandonado la aldea esa misma mañana para asistir a una larga reunión en la que las autoridades del condado le habían informado de algo confuso, y el camino de regreso había supuesto una iluminación, como ilumina el sol de la aurora un día claro.

Comprendió que las nubes traen la lluvia.

Comprendió que a finales de otoño llega el frío.

Comprendió que quienes habían vendido sangre diez años atrás estaban contagiados con la enfermedad de la fiebre, y que la enfermedad suponía la muerte, como la caída supone el fin de las hojas.

La enfermedad de la fiebre se escondía en la sangre y el abuelo se escondía en los sueños.

La enfermedad de la fiebre anhelaba la sangre, como el abuelo anhelaba los sueños.

El abuelo soñaba todas las noches y las tres últimas se le había repetido el mismo sueño. Soñó que alrededor del condado de Wei y la ciudad de Dongjing, que había visitado en el pasado, se extendían como telarañas redes subterráneas de tuberías por las que fluía sangre. Allá donde las juntas no estaban bien soldadas o los conductos se arqueaban, gotas de sangre salpicaban el vacío como una lluvia bermellón que impregnaba el aire de un hedor sangriento escarlata. El abuelo vio cómo el agua de pozos y ríos se había convertido en sangre de un rojo brillante como carne cruda. Cuando todos los médicos de ciudades y pueblos lloraban a gritos por la enfermedad de la fiebre, en las calles de la aldea Ding había uno que reía. Bajo los rayos dorados del sol, la aldea Ding permanecía en calma y los vecinos se resguardaban en sus hogares. Este médico de mediana edad, enfundado en una bata blanca, dejó el maletín a sus pies y, a continuación, se sentó a reír a la sombra de las acacias que flanqueaban las calles de la aldea. Reía sentado en una piedra a la sombra de una acacia—¡Ja, ja, ja! —. Reía a carcajadas y su risa, estruendosa, magnífica y dorada, hacía temblar la aldea Ding, como si el viento otoñal la azotara sin cesar, y hacía caer las hojas amarillentas de los árboles.

Después de este sueño, las autoridades del condado convocaron al abuelo a una reunión. La aldea Ding carecía de alcalde, de ahí que asistiera el abuelo. En el camino de vuelta, concluida la reunión, fue entendiéndolo todo.

Lo primero que comprendió es que la enfermedad de la fiebre no se llamaba así. Su nombre científico era SIDA. Segundo, que todos los que vendieron sangre por aquella época y se vieron luego aquejados de fiebres durante diez o quince días, estaban hoy contagiados de SIDA. Tercero, que los primeros síntomas del SIDA seguían siendo los mismos que una década atrás, la misma fiebre de la gripe, que disminuía con antipiréticos, tras la que el enfermo se recuperaba, hasta que la enfermedad se revelaba pasado medio año, a veces solo tres o cuatro meses. Entonces el cuerpo se quedaba sin fuerzas, salían úlceras y pústulas por toda la piel, la boca se llenaba de llagas y, con el paso de los días, las personas se iban secando como si se les hubiese extraído el agua. El sufrimiento duraba entre tres y seis meses, a veces los enfermos podían llegar a vivir hasta a ocho, pero rara vez sobrevivían al año y, al final, morían.

Morían, como hojas que caen de un árbol.

Se extinguían, como una luz que se apaga.

El cuarto hecho que el abuelo comprendió es que, desde hacía menos de dos años, todos los meses moría alguien en la aldea Ding. Prácticamente había muerto una persona de cada familia, unos cuarenta casos seguidos. Las tumbas a la entrada de la aldea se hacinaban como densos fardos de trigo yaciendo sobre los campos. Algunos enfermos creían tener hepatitis, otros decían estar aquejados de una enfermedad pulmonar. Cuando no era el hígado o los pulmones, era falta de apetito. Medio mes más tarde tenían más hambre que el perro de un ciego y a los dos o tres días vomitaban algo de sangre, o mucha sangre, y morían. Morían como las hojas que caen de un árbol. Se extinguían como una luz que se apaga. Entonces se decía que la persona en cuestión había contraído una enfermedad del estómago, el hígado o los pulmones, cuando en realidad era la enfermedad de la fiebre. Era SIDA. En quinto lugar, el abuelo comprendió que la enfermedad no solo la padecían los extranjeros, los que vivían en las ciudades, los desviados. El mal había llegado a China, al campo y a personas de bien. Además, se había extendido como una plaga de langostas a través de los cultivos. Sexto, quien se contagiaba, moría. Al tratarse de una enfermedad terminal nueva, no había dinero en el mundo que pudiera curarla. Séptimo, la epidemia estaba en sus comienzos. El gran estallido vendría al año próximo y al siguiente. Para entonces, la muerte de un hombre equivaldría a la de un gorrión, una polilla o una hormiga. Ahora, un hombre muerto era como un perro muerto. Los perros tienen mucha más importancia que los gorriones, las polillas o las hormigas. Octavo, yo, que descanso enterrado al otro lado de la pared de la habitación del abuelo, morí cuando acababa de cumplir los doce años, después de haber estudiado hasta quinto curso. Morí por comerme un tomate. Cogí un tomate tirado en la calle, me lo comí y morí envenenado. Medio año antes, envenenaron a las gallinas que teníamos en casa. Un mes después, el cerdo que mi madre estaba cebando se murió por comerse unos nabos tirados en la calle. Algunos meses más tarde, me comí un tomate que cogí del suelo y también morí. Un tomate envenenado que alguien había colocado sobre las piedras del camino que yo recorría al volver de la escuela. Después de comérmelo, las tripas se me retorcían en el vientre como si me las hubieran cortado en pedazos. Apenas había dado unos pasos cuando me desplomé en el suelo. Mi padre corrió a recogerme y me llevó en brazos a la cama, donde comencé a vomitar una espuma blanca y morí.

Morí, pero no por la enfermedad de la fiebre ni por el SIDA. Morí porque una década atrás mi padre había comerciado sacando sangre, comprándola y vendiéndola. Morí porque mi padre controlaba el negocio en más de diez aldeas, entre ellas la Ding, la Liu, la Huangshui y la Lier. Era el rey de la sangre. El día de mi muerte, mi padre no lloró. Se sentó a mi lado, se fumó un cigarro y se fue al cruce central de la aldea junto a mi tío, uno con una pala afilada en la mano y el otro con un machete reluciente. Desde allí, ambos gritaron e insultaron hasta quedarse sin voz.

Mi tío gritaba:

—¡Salid si tenéis huevos, hijos de puta, y no vayáis por ahí envenenando a escondidas! ¡Salid, y como que me llamo Ding Liang, os corto el cuello!

Con la pala en la mano, mi padre vociferaba:

—Os morís de envidia porque yo, Ding Hui, tengo dinero y estoy sano, ¿verdad? Os jode, ¿eh? ¡Me cago en todos vuestros muertos! Me habéis matado las gallinas, me habéis matado el cerdo, ¡y aun así tenéis los cojones de envenenar a mi hijo!

Estuvieron lanzando gritos e insultos desde el mediodía hasta la noche, pero nadie salió a dar respuesta a mi padre. Nadie contestó a mi tío.

Al final me enterraron.

Me enterraron y punto.

Debido a que solo tenía doce años y no era un adulto, las normas no permitían que se me enterrara en la tumba de los antepasados familiares. Mi abuelo me cogió en brazos y me enterró detrás de un muro de la escuela de la aldea, en un pequeño y estrecho ataúd de madera blanco, en el que metió mi libro de texto, mi cuaderno de los deberes y mis lápices.

El abuelo tenía estudios y se encargaba de tocar la campana de la escuela. Gracias a su elocuencia y a sus conocimientos, los vecinos de la aldea se dirigían a él como «profesor». En mi ataúd, el abuelo introdujo también un libro de cuentos, otro de historias de héroes y dioses, y dos diccionarios.

Luego, cuando tenía un rato libre, iba a mi tumba y se preguntaba si los habitantes de la aldea envenenarían a alguna otra persona de la familia Ding. Si envenenarían también a su nieta, es decir, a mi hermana Yingzi, o al único nieto varón que le quedaba, el hijo de mi tío, Xiaojun. Entonces se le ocurrió pedir a mi padre y a mi tío que fueran por todas las casas de la aldea y se arrodillaran ante los vecinos para rogarles que no envenenaran a ningún otro miembro de la familia, que no dejaran a los Ding sin descendencia. Cuando se debatía entre estos pensamientos, mi tío contrajo también la enfermedad de la fiebre. El abuelo comprendió que mi tío sufría así el castigo por haber comprado y vendido sangre junto a mi padre, y decidió no hacerle arrodillarse ante los vecinos. Decidió que fuera solo mi padre.

Noveno. Lo noveno que el abuelo comprendió es que el próximo año y el siguiente la enfermedad se extendería por la llanura y afectaría a miles de familias en Ding, Liu, Huangshui, Lier y otros cientos de aldeas. Como el Río Amarillo al desbordarse, arrasaría un pueblo tras otro. Para entonces, la muerte de un hombre equivaldría a la de una hormiga, a la de una hoja que cae de un árbol. Para entonces, muertos todos sus habitantes, la aldea Ding desaparecería del mundo. Los vecinos, como las hojas, se ajarían primero y amarillearían, para caer después de los árboles con un susurro de sonajero. Y una ráfaga de viento se llevaría las hojas, como la aldea, a ninguna parte.

La aldea Ding y las hojas se irían a ninguna parte.

Y décimo. Las autoridades del condado pidieron al abuelo que aislara de inmediato a los pacientes, por temor a que quienes no habían vendido sangre se contagiaran de la enfermedad. Le dijeron: «Profesor Ding, el año que se vendió sangre tu hijo actuó como cabecilla. Ahora necesitamos tu ayuda, que des la cara ante los enfermos de la aldea Ding y organices su traslado a la escuela». Tras escuchar esto, el abuelo enmudeció y, aún ahora, es incapaz de verbalizar muchos de sus pensamientos. Pensaba en mi muerte, en cómo mi padre se había convertido en comerciante de sangre y en cómo le pediría que, una por una, se arrodillara ante todas las familias de la aldea. Y pensaba que lo que tendría que hacer mi padre, después de haberse postrado ante los vecinos, era quitarse la vida. Le daba lo mismo que se tirara a un pozo, que empleara veneno o que se ahorcara.

Que se matara de inmediato.

Lo único que quería era que muriera ante las miradas de todos los vecinos.

Al imaginar a mi padre, primero arrodillándose y luego matándose, el abuelo se estremeció y, en este estado, se dirigió a la aldea.

Caminó hacia la aldea.

Iba a hablar con mi padre para pedirle que se arrodillara ante los vecinos y luego se matara.

2

Para una aldea que apenas contaba con ochocientos habitantes, repartidos en menos de dos centenares de familias, el hecho de que en un periodo de tiempo que no llegaba a dos años hubieran muerto más de cuarenta personas era de gran trascendencia. Si nos paramos a hacer cálculos, en algo más de un año había muerto una persona cada diez días, tres personas al mes. Además, las defunciones no habían hecho más que empezar. El año próximo, los muertos serían tan abundantes como los cereales en otoño y habría tantas tumbas como fardos de trigo en verano. La edad de los fallecidos oscilaba entre los tres y los cincuenta y tantos años. Por norma, antes de que la enfermedad se revelara, los enfermos padecían fiebres durante diez o quince días, de ahí que la llamáramos la enfermedad de la fiebre. La enfermedad de la fiebre se extendía y tenía a la aldea Ding agarrada por el cuello. Los muertos se sucedían, el llanto no cesaba.

Los fabricantes de ataúdes habían cambiado sus hachas y serruchos hasta cuatro o cinco veces.

Como una noche de negro azabache, la muerte cubría la aldea Ding y los pueblos cercanos. Las noticias que a diario recorrían las calles eran siempre lúgubres. Cuando no era que la enfermedad de la fiebre había vuelto a atacar a fulano de tal, era que mengano de cual había muerto durante la noche. O que, muerto el marido, su viuda se iba a volver a casar para entrar a formar parte de alguna otra familia y así marcharse muy lejos, a montañas remotas, y abandonar este lugar maldito asolado por la enfermedad.

Los días se volvieron insufribles. La muerte planeaba a las puertas de cada hogar como revolotea un mosquito, hasta que daba un quiebro ante una casa y, en ella, contagiaba a alguien. Unos meses más tarde, ese alguien moría en una cama.

Cada vez moría más gente. En algunas casas se lloraba durante medio día o un día entero, a duras penas se juntaba algo de dinero y se enterraba al muerto en un ataúd de madera negra. En otras no se lloraba, los familiares velaban el cadáver en silencio, dejaban escapar unos suspiros y, finalmente, lo enterraban.

Todas las paulonias imperiales de la aldea, cuya madera se empleaba para los ataúdes, habían sido taladas.

Dos de los tres viejos carpinteros enfermaron de lumbago, agotados por el ritmo diario de trabajo.

Un tal Wang, que armaba coronas de flores de papel, no era ya capaz de levantar un par de tijeras o un cuchillo, de tantas que había confeccionado. Se le llenaron las manos de ampollas, que explotaron, se secaron y fueron sustituidas por callos.

Los vivos sucumbieron a la pereza. Con la muerte vigilando la puerta, la abulia se apoderó de ellos y dejaron de plantar la tierra y de trabajar para ganarse el sustento. Se protegieron en sus casas, dejando pasar los días encerrados, temiendo que la enfermedad de la fiebre se les colara dentro. En realidad, permanecían a la espera de que la enfermedad les llegara. Aguardando, un día tras otro, guarecidos, un día tras otro. Alguien llegó a decir que el Gobierno iba a mandar unos camiones del ejército para llevarse a los enfermos al desierto de Gansu y, una vez allí, enterrarlos a todos vivos, igual que en las leyendas antiguas se hacía con los apestados. Aun conscientes de que se trataba de un rumor, en su fuero interno, los vecinos lo creían. Y esperaban guarecidos. Esperaban a puerta cerrada y, así como estaban, guarecidos y esperando, la enfermedad les llegaba y morían.

A medida que sus habitantes iban muriendo, la aldea moría con ellos.

De no labrarla, la tierra se volvió yerma.

De no regarlos, los cultivos se secaron.

En algunas casas, tras morir alguien, se dejaban de fregar las sartenes y los platos después de las comidas. Se reutilizaban cazos, cuencos y palillos sucios de un día a otro.

No hacía falta preguntar cuando alguno desaparecía una o dos semanas, pues se daba por hecho que había muerto.

Había muerto. Seguro.

Y si, de repente, alguien iba al pozo a sacar agua y se lo encontraba allí, ambos se miraban durante largo rato, asustados, hasta que uno preguntaba: «¿Cómo? ¿Sigues vivo?», y el otro contestaba: «He tenido dolor de cabeza durante unos días. Creía que tenía la enfermedad de la fiebre, pero al final no ha sido nada». Los dos sonreían con alegría y, uno cargando un cubo de agua en el costal, el otro con un cubo vacío, se despedían junto al pozo.

Esta era la aldea Ding.

Estos eran los días de enfermedad y amarga espera en la aldea Ding.

El abuelo siguió el camino hasta la entrada de la aldea, donde se encontró a Ma Xianglin, aficionado a las tonadas tradicionales de Henan, también contagiado de la enfermedad. Sentado bajo el alero de su casa y bañado por el sol de la tarde, Ma Xianglin reparaba un violín de dos cuerdas con la pintura descascarada que no había tocado en años. Vivía en una casa de ladrillo rojo de tres dormitorios, construida gracias al dinero obtenido con la venta de sangre. Sentado bajo la cornisa, reparaba el violín entonando con voz rasgada:

El sol que nace en el mar de Oriente

cae por las montañas de Occidente,

un día fatigado y otro sonriente;

las monedas obtenidas por la cosecha,

un día son exiguas y otro suficientes.

Como si no estuviera enfermo. Pero el abuelo podía ver la sombra de la muerte sobre su semblante, el color plomizo de un rostro escuálido y cubierto de pústulas supurantes, como guisantes encarnados que se hubieran resecado al sol. Al ver al abuelo, recogió el violín y esbozó una sonrisa. Sus ojos tenían el brillo del hambriento que desea comer y sus palabras conservaban aún cierta cadencia musical:

—Profesor, ¿has ido a la reunión?

El abuelo lo observó:

—Ma Xianglin, te estás quedando en los huesos.

—¡Qué va!—contestó—. Me como dos panecillos de una sentada. ¿Te han dicho de arriba si la enfermedad se puede curar?

El abuelo permaneció pensativo un instante:

—Sí… Dicen que hay un nuevo medicamento, que llegará pronto. En cuanto lo tengan, ponen una inyección y listo.

A Ma Xianglin se le iluminó la cara:

—¿Cuándo tendremos la cura?

—Dentro de poco.

—¿Cuánto es eso?

—Dentro de unos días.

—Pero ¿cuántos días?

—Volveré a preguntar en el condado —contestó el abuelo.

Y tras decir esto, se marchó.

El abuelo se adentró en la aldea avanzando por los callejones. Las viviendas que le flanqueaban el paso mostraban versos pareados pegados en las jambas de las puertas en señal de luto. Unos viejos y otros nuevos, estaban pintados sobre un papel tan blanco que deslumbraba, como una calle cubierta de nieve. Siguió caminando, hasta llegar a la puerta de un pariente que todavía no había abandonado el luto. La enfermedad de la fiebre se había llevado a su hijo antes de cumplir los treinta años. El pareado de la puerta rezaba: « VACÍA QUEDÓ LA CASA HACE YA TRES OTOÑOS/TRISTE QUEDÓ EL OCASO CUANDO EL SOL OCULTÓ EL ROSTRO». En casa de los Li había muerto una nuera, casada hacía poco con su hijo. La nuera, que traía con ella la enfermedad antes de la boda, contagió al marido y al bebé que tuvieron. Para que el nieto mejorara, escribieron sobre la puerta: «UN CIELO SIN ESTRELLAS NI LUNA MANTIENE LA CASA A OSCURAS/MAS QUE EL SOL BRILLARÁ MAÑANA ES UNA COSA SEGURA». Sobre otra puerta alguien había pegado dos tiras paralelas de papel blanco sin texto alguno. El abuelo no entendía por qué habían colgado dos carteles sin nada escrito. Al acercarse y palpar el papel, se dio cuenta de que bajo este había otras dos capas más y así supo que en esa familia la enfermedad de la fiebre se había llevado al menos a tres personas. Temían volver a escribir unos versos, o terminaron cansándose, y se limitaron a colgar un par de tiras de papel en blanco.

El abuelo se detuvo un momento ante la puerta, y hasta allí le llegó el grito de Ma Xianglin, que lo había venido siguiendo:

—¡Profesor Ding, cuando llegue la nueva cura tenemos que celebrarlo! Organiza un recital en la escuela para que les cante unas tonadas a los vecinos. Canto bien… Además, si no la gente se va a morir asfixiada en casa.

El abuelo giró la cabeza y se quedó mirándolo.

Ma Xianglin avanzó algunos pasos más.

—La escuela es el sitio perfecto para el recital —dijo—. Basta con que movilices a la gente, como aquel año, cuando organizaste que los vecinos le vendieran sangre a tu hijo, al mayor. Ding Hui restregaba el mismo algodón una decena de veces en tres brazos distintos. Yo ya no digo nada, con todo, yo seguí vendiendo cada vez que se me presentaba la ocasión. Se la vendí toda a él. A él… Ahora cuando me lo cruzo por la calle ni siquiera me saluda. Yo ya no digo nada, es agua pasada. Solo te pido que organices el concierto. Profesor —insistió—, yo ya no digo nada. Lo único que quiero es cantar algunas de nuestras tonadas tradicionales. Esperar ese nuevo medicamento cantando me animará un poco. Si no, para cuando llegue la cura me pillará ya muerto.

Tras decir estas palabras, Ma Xianglin se quedó de pie a unos pasos del abuelo, con el gesto del hambriento que mendiga comida, del sediento que implora agua. Detrás de él, el abuelo vio al levantar la vista el gesto interrogante de Li Sanren, Zhao Xiuqin y Zhao Dequan, también contagiados con la enfermedad.

El abuelo, seguro de que se acercaban a preguntar por la nueva cura, aclaró levantando la voz:

—El nuevo medicamento llegará pronto. Xianglin, ¿cuándo quieres cantar?

El rostro de Ma Xianglin se iluminó al instante:

—Si hoy no diera tiempo, cantaría mañana. Si a la gente le gusta, cantaré todos los días.

3

Tras despedirse, el abuelo se dirigió a mi casa.

Mis padres vivían en la Calle Nueva.

La Calle Nueva era realmente nueva, planificada y edificada cuando la aldea se enriqueció. Cualquier familia con dinero que quisiera hacerse una casa dejaba el centro para mudarse a la Calle Nueva, en la que las autoridades habían estipulado que se podían construir viviendas de hasta dos alturas. Por cada seiscientos metros cuadrados se levantaba un edificio con un patio rodeado de una cerca. Todas las construcciones estaban alicatadas con azulejos blancos y todas las cercas construidas con ladrillos rojos. Las viviendas lucían todo el año un aire claro, como las cercas lo lucían purpúreo, entremezclándose en una combinación rojiblanca tiznada con pinceladas doradas de sulfuro.

De toda la calle emanaba el olor a sulfuro de ladrillos y azulejos nuevos.

Todos los meses del año se percibía el olor a sulfuro de ladrillos y azulejos nuevos.

El mundo olía al sulfuro de los ladrillos y los azulejos nuevos.

Nuestra casa se erigía en medio de este olor a sulfuro que, día y noche, impregnaba la nariz, aturdía los oídos, enturbiaba la vista y, aun así, era magnético. Muchos habitantes de la aldea Ding vivían envueltos en olor a sulfuro y muchos vendieron su sangre porque ambicionaban hacerlo.

Y por eso contrajeron la enfermedad.

Todos los cabezas de familia de la veintena de casas erigidas en la Calle Nueva habían comerciado con sangre aquel año, sacándola y revendiéndola. Ellos fueron quienes más dinero hicieron con el negocio y pudieron edificar sus casas en la Calle Nueva. Así fue como nació la calle. Mi padre fue de los primeros que compró sangre para volver a venderla y pronto se convirtió en el mayor comerciante. Se convirtió en el rey de la sangre. Por eso nuestra casa se situaba en pleno centro de la Calle Nueva y no era un edificio de dos alturas, sino de tres. La norma establecida por las autoridades era que solo se podían construir edificios de dos plantas, pero la nuestra tenía tres.

Cuando otros vecinos habían intentado construir tres alturas, las autoridades habían intervenido, pero nadie nos pidió cuentas a nosotros.

La casa no tenía tres pisos desde el principio. Cuando los demás vecinos vivían en chozas de paja y casuchas de adobe, mi padre construyó una casa de ladrillo. Luego, otros tuvieron casas de ladrillo, por lo que mi padre derribó la casa antigua y erigió una nueva de dos alturas. Algunas familias construyeron después casas de dos pisos, y mi padre añadió una planta más a la nuestra. Cuando alguien quiso levantar viviendas de tres plantas, las autoridades intervinieron, alegando que todas las aldeas modelo del condado tenían construcciones de dos alturas, no de tres.

Nuestra casa tenía tres plantas, que son una planta más que dos.

Teníamos en el patio un corral de cerdos y otro de gallinas y, bajo los aleros del tejado, nidos de pichones que chocaban con el estilo extranjero de la construcción. Cuando hizo la casa, mi padre copió los edificios de diseños occidentales de Dongjing, con grandes baldosas salpicadas de manchas blancas, rosas y rojo claro en el interior y losas de barro de un metro de ancho por otro de largo en el patio. El agujero al raso que servía de váter desde hacía milenios fue sustituido por un retrete instalado en el interior de la vivienda, aunque ni mi padre ni mi madre lograron nunca cagar nada en él por muchas horas que esperaran sentados, así que finalmente no quedó más remedio que volver a excavar un hoyo detrás de la casa.

En el cuarto de la pila había una lavadora, pero mi madre prefería sacar los barreños al patio y lavar a mano.

Así, el retrete se colocó en vano.

Y la lavadora se instaló en vano.

Teníamos una nevera, también en vano.

El comedor y la mesa que lo ocupaba también se pusieron en vano.

Con la puerta cerrada, la familia estaba en el patio cenando panecillos al vapor, sopa de arroz y guiso de col con fideos y rábanos cuando llegó el abuelo. Las guindillas que flotaban sobre la col eran tan rojas que parecían jirones de una pintura de Año Nuevo3. Mis padres estaban sentados en banquetas bajas en torno a una pequeña mesa colocada en el centro del patio. El abuelo llamó a la puerta y mi hermana fue a abrirle. Mi madre le alcanzó un cuenco de sopa y le acercó una banqueta, pero, cuando llegó el momento de comer, el abuelo se quedó mirando fijamente a mi padre con los palillos en la mano, como quien observa con frialdad a un desconocido.

Mi padre le devolvió la misma mirada fría.

Finalmente, mi padre dijo:

—Come, padre.

—Hijo, he venido porque quería hablarte de algo —contestó el abuelo.

—No hace falta. Come —insistió mi padre.

—Si no te lo digo, no voy a poder probar bocado ni dormir por las noches.

Mi padre dejó sobre la mesa el cuenco que tenía en la mano, posó con suavidad los palillos y fijó la mirada en el abuelo:

—A ver, dime.

—He estado en una reunión del condado —dijo.

—Y la enfermedad de la fiebre es realmente SIDA, ¿es eso? Y el SIDA es una enfermedad mortal nueva en el mundo, ¿no? —Y añadió—: Venga, ahora come. No hace falta que me digas nada, ya lo sé todo. Dos terceras partes de los habitantes de esta aldea lo saben. Los únicos que no se han enterado son los enfermos, y los que se han enterado fingen que no.

Mi padre volvió a mirar al abuelo con indiferencia y desdén, como un estudiante observa en la mano del profesor el examen que sabe de sobra que va a aprobar. Finalmente el abuelo agarró el cuenco, cogió los palillos y comenzó a comer absorto en sus pensamientos.

Aunque lo llamaran profesor, en realidad el abuelo había estado siempre encargado de tocar la campana de la escuela, lo que seguía haciendo aún ahora, después de haber cumplido los sesenta. A veces echaba una mano sustituyendo a los maestros enfermos e impartía la clase de Lengua de primero. Con letras del tamaño de un puño escribía con tiza en la pizarra: «Arriba, abajo, izquierda, derecha y centro».

El abuelo también había dado clases a mi padre, pero este no parecía respetarlo como se respeta a un maestro, y el abuelo podía percibir esta irreverencia en sus ojos. Miraba a mi padre absorto en sus pensamientos, comiendo del cuenco que sostenía en la palma de la mano. Entonces posó con delicadeza el cuenco sobre la mesa y finalmente dijo:

—Hijo, no te voy a pedir que te quites la vida delante de los vecinos, pero sí deberías arrodillarte para pedirles perdón.

Mi padre lo miró con los ojos como platos:

—¿Y por qué iba a hacerlo?

—Porque comerciaste con su sangre.

—Todos los que viven en esta calle fueron comerciantes de sangre.

—Sí, pero todos lo aprendieron de ti, y ninguno hizo tanto dinero.

Con un gesto brusco que derramó parte de la sopa sobre la mesa, mi padre soltó el cuenco y tiró los palillos, que rodaron hasta caer al suelo.

—Padre —dijo mirando fijamente al abuelo—, si vuelves a sacar el tema, tú y yo hemos acabado. Y no esperes que me ocupe de ti cuando estés viejo ni que me encargue de tu funeral.

El abuelo se quedó de piedra, agarrando los palillos con la mano entumecida:

—Te lo pido como padre. ¿Eso tampoco cuenta? —le preguntó bajando el tono de voz.

—¡Fuera! —le gritó mi padre—, no es broma, como digas una palabra más, hemos terminado.

El abuelo insistió:

—Hui, no es para tanto, te arrodillas unas cuantas veces y ya está.

—Vete —contestó mi padre—. Desde hoy ya no eres mi padre. Y puesto que no eres mi padre, el día que te mueras no esperes que mueva un dedo para enterrarte.

El abuelo permaneció quieto un instante, dejó los palillos sobre la mesa y, mientras se levantaba, añadió:

—En la aldea han muerto más de cuarenta personas. Aunque fueras por todas las casas, no tendrías que arrodillarte más de cuarenta veces. ¿Tanto problema te supone? —Parecía que el abuelo había realizado un gran esfuerzo al plantear la pregunta. Como si no le quedaran fuerzas, miró primero a mi madre y luego a mi hermana—. Yingzi —le dijo—, ve mañana a la escuela y te daré unas clases extra de Lengua. El profesor no va a volver, así que a partir de ahora te daré yo la lección.

Tras decir esto, el abuelo dio media vuelta y se marchó.

Salió, sin que ni mi padre ni mi madre lo acompañaran hasta la puerta. Se fue despacio, caminando pesadamente con la espalda encorvada y la cabeza gacha, como una cabra después de haber bregado un día entero por los caminos.

2Topónimo histórico de la actual Kaifeng, en la provincia de Henan, durante la dinastía Song (960-1279), de la que fue capital imperial. El autor evita a lo largo de toda la obra el uso de topónimos reales, recurriendo en este caso a uno de los nombres históricos de la ciudad.

3El rojo, símbolo de fortuna, buena suerte y felicidad, está muy presente en las celebraciones y, especialmente, en toda la parafernalia que rodea las festividades del Año Nuevo lunar.

CAPÍTULO SEGUNDO

1

Hablaré de nuestra aldea.

La aldea Ding se sitúa al sur de la carretera que une el condado de Wei y la ciudad de Dongjing. Tiene tres calles principales: una la recorre de norte a sur, otra de este a oeste y la Calle Nueva. Antes de que se construyera la Calle Nueva, el plano de la aldea era como una cruz suspendida en el aire, después parecía una cruz descansando en el suelo.

Desde la Calle Nueva, el abuelo fue apesadumbrado a visitar a mi tío y al rato regresó a la escuela, ubicada a menos de un kilómetro al sur de la aldea. Antes, la escuela ocupaba una de las alas laterales del que fuera Templo de Guangong. Hace años, los devotos ponían incienso a la estatua del pabellón central para que les trajera fortuna, pero después de décadas quemando incienso, resultó que el medio para enriquecerse era vender sangre, por lo que los habitantes de la aldea tiraron el templo abajo y dejaron de creer en Guangong para creer en la venta de sangre.

Y cuando comenzaron a creer en la venta de sangre, construyeron la nueva escuela y el abuelo se instaló en ella.

Se delimitó una hectárea de campo con una tapia de ladrillo rojo. En la parte más alta, orientado hacia el Este, se levantó un edificio de dos plantas con grandes ventanales acristalados y puertas con los letreros «1º A, 2º A, 3º A…». En el centro del patio se colocó una canasta de baloncesto y, junto a la verja de hierro de la entrada, un cartel de madera que rezaba: COLEGIO DE PRIMARIA DE LA ALDEA DING. Esta era la nueva escuela. En ella vivían, además del abuelo, un profesor de Matemáticas y otro de Lengua. Eran jóvenes, venidos de fuera, y se marcharon en cuanto escucharon nombrar la enfermedad de la fiebre.

Se marcharon para no volver.

No volverían ni muertos.

El abuelo se quedó entonces solo en la escuela, al cuidado de puertas, ventanas, mesas, sillas y pizarras, convertido en vigilante de los días de amargura y enfermedad en la llanura y en la aldea Ding.

Aquella noche de finales de otoño todavía se percibía el olor a sulfuro de ladrillos y azulejos nuevos, más penetrante en la escuela que en la Calle Nueva. Siempre que inhalaba este olor, el abuelo sentía cómo el desasosiego desaparecía y su mente se aclaraba. Concluido el día, la tranquilidad de la llanura y el silencio del agua mansa del río envolvían la escuela como una neblina. Sentado junto al poste de la canasta del patio, el abuelo estiró el cuello y levantó la vista hacia el cielo, dejando que la brisa húmeda del otoño le refrescara el rostro. Tenía el corazón en un puño, solo había hecho una comida en todo el día y se sentía hambriento y apesadumbrado. Un escalofrío le recorrió el cuerpo cuando recordó la primavera de aquel lejano año.

Los acontecimientos de aquella primavera brotaron ante sus ojos como retoñan los árboles, iluminando su rostro con un rayo de luna.

El abuelo rememoraba y, a medida que lo hacía, comprendía.

Con un soplo de brisa fresca los árboles reverdecieron. La primavera llegó, y con ella, el director del departamento de Educación, que visitó la aldea acompañado de dos funcionarios del condado para convencer a los vecinos de que vendieran sangre. Era un día de mediados de primavera y la aldea estaba ya impregnada de un olor cálido y fresco. El director del departamento de Educación fue a hablar con el alcalde Li Sanren con instrucciones de movilizar a los vecinos y asegurar su participación en la campaña.

Li Sanren exclamó sobresaltado: «¡¿Vender qué?! ¡¿Pero qué demonios es esto de vender sangre?! ¿Cómo que hay que pedir a la población que venda sangre?».

Pasaron dos días sin que Li Sanren hiciera nada al respecto. Al tercero, el director regresó para ordenarle que movilizara a los vecinos y organizara la venta de sangre. El alcalde lo escuchó en silencio, fumando en cuclillas, sin contestarle siquiera.

Volvió a las dos semanas. Pero ya no venía a pedir la colaboración del alcalde, sino a deponerlo.

Lo depusieron del cargo que había ocupado durante cuarenta años.

Convocaron una junta de vecinos y anunciaron su despido.

Después de cesar, Li Sanren se quedó boquiabierto y durante mucho tiempo fue incapaz de articular ni media palabra. En esa misma junta, el propio director habló largo y tendido acerca de la necesidad de desarrollar la economía de la sangre en aras del bienestar de la población y la prosperidad de la nación. Concluido su discurso, miró fijamente a los vecinos y les gritó:

—¡¿Está claro?! ¡Decid algo! ¡Espero que esta perorata sirva de algo, que no os entre por un oído y os salga por el otro como si nada!

Espantadas por el grito, las gallinas aleteaban entre cacareos fuera de la sala. Un perro que descansaba a los pies de su dueño se levantó rabioso sobre sus cuatro patas y comenzó a ladrar al director, mientras su dueño, alarmado, lo pateaba y vociferaba:

—¡¿Qué ladras, eh?! ¡¿A quién te crees que le estás ladrando?!

Al final, el perro se fue gruñendo.

Al final, el director tiró los papeles sobre la mesa que tenía delante, se dejó caer sobre la silla irritado y, al cabo, se fue a la escuela a buscar al abuelo.

El abuelo no era profesor, pero estaba considerado como tal. Era el profesor más veterano. Ya de pequeño era capaz de recitar El clásico de los tres caracteres, se sabía de memoria El libro de los cien apellidos4 y era un experto haciendo cábalas y predicciones con el calendario lunar. Tras la liberación comunista de 1949, en plena campaña de alfabetización de la población, el Templo de Guangong se convirtió en colegio de primaria y el abuelo, en su maestro. Hizo que los estudiantes memorizaran El libro de los cien apellidos y escribieran con ramas sobre el suelo El clásico de los tres caracteres, hasta que mandaron a profesores profesionales y agruparon a todos los estudiantes de Liu, Huangshui y Lier en el Templo de Guangong de la aldea Ding para que aprendieran «Arriba, abajo, izquierda, derecha y centro», «Nuestro país es la República Popular China y su capital es Pekín» o poesías infantiles como La blanca oca vuela al sur. Entonces el abuelo dejó de enseñar y pasó a ser el bedel de la escuela. Tocaba la campana y vigilaba que nadie se llevara nada del templo.

Trabajó como portero durante décadas y, mientras los profesores recibían su retribución en forma de salarios, el abuelo la recibía con las heces de los retretes, que utilizaba como abono para el huerto y, así, uno tras otro, fueron pasando los años. Cuando se pagaban los salarios, el abuelo no contaba como profesor. Cuando escaseaban los maestros o alguno faltaba a sus clases, recurrían a él.

Así, el abuelo era y no era profesor. Estaba barriendo el patio cuando llegó el director del departamento de Educación y enrojeció al saber que era a él a quien buscaba. Tiró la escoba al suelo y, con la cara como un tomate, fue a su encuentro caminando hasta la verja con paso azorado.

—Señor director… Pase dentro a sentarse, por favor — balbució.

—No será necesario —le contestó el director—. Profesor Ding, todos los departamentos del condado y todos los comités del Partido están movilizando a los campesinos para que vendan sangre. Mi departamento está encargado de organizar la venta en cincuenta pueblos y aldeas, pero en esta nos hemos atascado.

—¿Para vender qué?

—Goza usted de gran reputación —añadió el director—. La aldea carece de alcalde en estos momentos, por lo que necesitamos su ayuda.

—¿Cómo? ¿Para vender sangre?

El director continuó:

—El departamento de Educación está encargado de movilizar cincuenta pueblos y aldeas. Si la aldea Ding no colabora, ninguna otra lo hará.

—¿Movilizar a la gente para vender sangre?

—Profesor Ding, como persona culta que es, debería saber que la sangre del cuerpo humano es un recurso inagotable. Como el agua de una fuente, cuanta más se extrae, más brota.

Una sombra de frustración cubrió el rostro del abuelo como el frío invierno cubre la llanura.

El director insistió:

—Usted es el bedel, el que se encarga de tocar la campana. No es realmente profesor y, aun así, cada año apruebo la propuesta de nombrarlo profesor modélico y le entrego su certificado y el dinero del premio. No ejecutar las instrucciones que le estoy dando, en calidad de director del departamento de Educación, supone una ofensa muy grave.

De pie, junto a la puerta de la escuela, el abuelo guardó silencio. Pensó cómo cada año el profesor de Matemáticas y el de Lengua querían presentarse al nombramiento y cómo, al no ceder ninguno de los dos, era siempre su nombre el que se proponía a las autoridades del condado. Cuando aprobaban la propuesta, el abuelo acudía a recibir el premio. El dinero apenas llegaba para comprar un par de bolsas de fertilizante, pero los diplomas, de un rojo reluciente, decoraban aún ahora las paredes de su habitación.

—Otros departamentos ya han conseguido movilizar más de setenta u ochenta pueblos. Si yo no llego a cuarenta o cincuenta, me estoy jugando el puesto.

El abuelo callaba mientras los estudiantes lo observaban amontonados como borregos contra las ventanas y las puertas de las aulas.

Los dos profesores que nunca habían sido declarados modélicos también lo miraban extrañados. Querían acercarse a intercambiar unas palabras con el director, que no los conocía de nada.

El director solo conocía al abuelo.

—Profesor Ding, no le estoy pidiendo gran cosa —añadió—. Solo necesito que convenza a los vecinos de que vender sangre no tiene nada de excepcional. Que les explique que la sangre es como el agua de una fuente. No tiene que decirles más que esto. Se lo pido en nombre del departamento de Educación.

—Lo intentaré —masculló el abuelo entre dientes.

—Perfecto. No son más que cuatro frases.

Se volvió a tocar la campana para congregar a los vecinos en el centro de la aldea. El director cedió la palabra al abuelo para que explicara el proyecto y el principio de la sangre y la fuente. De pie, a la sombra de una acacia, el abuelo se detuvo unos segundos a observar los rostros cuarteados de los aldeanos y, sin llegar a levantar la voz, les dijo:

—Venid conmigo al río.

Condujo a los vecinos hasta la orilla del río, al este de la aldea. Con la primavera llega la lluvia. Desde tiempos inmemoriales, la aldea Ding se sitúa en el antiguo cauce del Río Amarillo. Todas las aldeas de la zona yacen desde hace siglos sobre el que tiempo atrás fue lecho del Río Amarillo, antes de que su curso cambiara, erigidas sobre un suelo ya seco. Pero gracias a las lluvias primaverales, la tierra, de natural árida, estaba mojada. Encabezando la comitiva de vecinos y con el director de Educación y los funcionarios del condado siguiéndole el paso, el abuelo se dirigió al río con una azada en la mano. Cuando llegó a la ribera, excavó un pequeño hoyo en la tierra y removió el barro con la mano hasta que se llenó de agua. A continuación, sacó un cuenco roto y, tazón a tazón, cuenco a cuenco, vació el agujero. Entonces se detuvo unos instantes y el hoyo volvió a llenarse.

No solo era imposible vaciar el agujero, sino que cada vez había más agua.

El abuelo tiró el cuenco al suelo, se sacudió las manos, miró a los vecinos y les dijo:

—¿Os habéis fijado bien? Así funciona la sangre del cuerpo, cuanta más sacas, más brota. Es imposible vaciarla.

A continuación fijó la mirada en el director:

—Me esperan en la escuela para tocar la campana. Sin ella, los chavales no saben cuándo termina la clase.

Al director le daba igual que los estudiantes supieran o no cuándo acababan las clases. Miró a los vecinos y les espetó:

—¡¿Lo habéis entendido?! La sangre es como el agua, se puede vender sin que se acabe. Es como el agua de una fuente. ¡Es un hecho científico! —Pegó una patada al cuenco roto y añadió—: Vosotros mismos decidís si queréis ser ricos o pobres, si vais en coche por calles de oro o descalzos por puentes de madera destartalados. La aldea Ding es la más pobre de todo el condado, es más pobre que las ratas. Volved ahora a casa y pensad si queréis seguir siendo pobres. ¡A casa a pensar! —gritó—. Pensadlo bien —insistió—. Otros condados han vendido sangre como locos y en los pueblos han brotado edificios como setas, uno detrás de otro. ¡Décadas después de que se hiciera la Revolución, décadas gobernados por el Partido Comunista, poniendo en práctica el socialismo, y aquí seguís viviendo en chozas!

El director terminó de hablar y se marchó.

El abuelo también se marchó.

Y los vecinos de la aldea se dispersaron y regresaron a sus casas para pensar si querían ser ricos o preferían seguir siendo pobres.