9,49 €

Mehr erfahren.

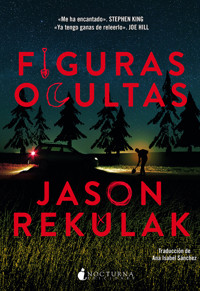

- Herausgeber: NOCTURNA

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

Frank Szatowski se queda atónito cuando su hija Maggie lo llama por primera vez en tres años. Pero se sorprende aún más cuando le explica el motivo: quiere invitarlo a su boda, que se celebrará en una finca de Nuevo Hampshire. Una mansión tan lujosa como aislada. Al parecer, Maggie va a casarse con Aidan Gardner, el hijo de un magnate multimillonario de la tecnología. Sintiéndose fuera de lugar, Frank se concentra en reconectar con Maggie y conocer a su nueva familia. Pero la tarea no es nada fácil: Aidan siempre responde con evasivas, Maggie nunca tiene tiempo para él y los lugareños revelan una inquietante hostilidad hacia los Gardner. Al parecer, se debe a algo relacionado con una joven desaparecida en extrañas circunstancias... A medida que se acerca la boda, Frank se va enredando en una maraña de secretos y mentiras mientras intenta proteger a su hija de una decisión que podría poner en peligro todo lo que ama. El último invitado de la boda es la esperada nueva novela del autor de Figuras ocultas, que la crítica ha comparado con The Jinx, Big Little Lies y La pareja perfecta. Nada más salir a la venta, se tradujo a una quincena de idiomas y entró en la lista de best sellers del New York Times.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 507

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Título original: The Last One at the Wedding

THE LAST ONE AT THE WEDDING © 2024 by Jason Rekulak

This edition is published by arrangement with Sterling Lord Literistic and MB Agencia Literaria

© de la traducción: Miguel Sanz Jiménez, 2025

© de la presente edición: Nocturna Ediciones, S.L.

c/ Medea, 4. 28037 Madrid

www.nocturnaediciones.com

Primera edición en Nocturna: septiembre de 2025

ISBN: 979-13-87690-07-6

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).

Para los grandes profesores de todo el mundo, sobre todo,

para Ed Logue, John Balaban, Charlotte Holmes,

Robert C. S. Downs, Shelby Hearon, T. R. Smith

y Charles Cantalupo

EL ÚLTIMO INVITADO DE LA BODA

1

Mi móvil se encendió y mostró las palabras «Llamada desconocida», que solían implicar alguna clase de fraude, pero imagino que tenía ganas de hablar, porque lo cogí:

—¿Diga?

—¿Papá?

Me levanté tan rápido que me di en las rodillas con la mesa de la cocina y derramé el café sobre el beicon y los huevos.

—¿Maggie? ¿Eres tú?

Contestó, pero no distinguí las palabras. Su voz era débil. La llamada siseaba y crepitaba, como si se fuera a cortar en cualquier momento.

—Espera, cielo. Casi no te oigo.

La cocina es la peor zona de la casa para hablar por teléfono. Nunca tienes más de una o dos barras de cobertura. Me llevé el móvil al salón y me tropecé con la madera que había estado cortando, lijando y enderezando. Era un proyectito de carpintería para matar el tiempo de noche, que se acabaría convirtiendo en una mesita de centro. Pero nunca conseguía motivarme para terminarla, así que había tornillos y serrín por toda la alfombra.

Crucé el desorden a la pata coja y corrí por el pasillo hasta llegar a la habitación donde Maggie dormía de niña. Tenía una ventana diminuta que daba al jardín trasero y al antiguo ferrocarril del condado de Lackawanna, y, cuando me apoyé en el cristal, conseguí tres barras de cobertura.

—¿Maggie? ¿Así mejor?

—¿Hola? —Seguía sonando como si estuviera a un millón de kilómetros. Como si llamara desde el extranjero. O desde una cabaña en las profundidades de un bosque remoto. O desde el maletero de un coche abandonado y enterrado al fondo de un garaje subterráneo—. Papá, ¿me oyes?

—¿Estás bien?

—¿Papá? ¿Hola? ¿Me oyes?

Me pegué el móvil a la oreja y grité que sí, ¡sí la oía!

—¿Dónde estás? ¿Necesitas ayuda?

Y se cortó la llamada.

«Llamada finalizada».

Nuestra primera conversación en tres años y no había durado ni un minuto.

2

Pero tenía su número. Por fin, al fin tenía una forma de contactar con ella. Pulsé «Rellamar» y resultó que la línea estaba ocupada. Volví a intentarlo dos, tres y cuatro veces: ocupada, ocupada y ocupada. Porque me estaba llamando a mí. Me había alterado tanto que me temblaban las manos. Me obligué a dejar de llamarla y esperé a que sonara el móvil. Me senté a los pies de la cama y miré impaciente la habitación de mi hija.

Todas sus cosas antiguas seguían allí. Nunca tenía invitados en casa, nunca tenía motivos para deshacerme de ellas. Todos los pósteres del instituto seguían pegados a la pared: One Direction, los Jonas Brothers y un perezoso de sonrisa bobalicona que colgaba de un árbol. Había una estantería grande con trofeos deportivos y una gran cesta de mimbre llena de peluches. Casi siempre dejaba la puerta cerrada e intentaba ignorar la existencia de la habitación, pero de vez en cuando (más de lo que quisiera admitir) entraba, me sentaba en el puf y me ponía a recordar cuando todos estábamos aquí y nos portábamos como una familia. Me acordaba de cómo Colleen y yo nos apretábamos para entrar en la camita individual, Maggie se colocaba entre nosotros dos y nos reíamos como unos tontos al leer Buenas noches, Gorila.

Me volvió a vibrar el móvil.

La misma «Llamada desconocida».

—¿Papá? ¿Así mejor?

Oía su voz con claridad. Podría haber estado sentada justo a mi lado, con su pijama de El rey león y lista para irse a dormir.

—Maggie, ¿estás bien?

—Sí, papá. Todo va bien.

—¿Dónde estás?

—Estoy en casa. O sea, en mi piso. En Boston. Y todo va bien.

Esperé a que continuara, pero no dijo nada. Quizá no sabía por dónde empezar. Ni yo tampoco, la verdad. ¿Cuántas veces me había imaginado ese momento? ¿Cuántas veces había ensayado esa conversación mientras estaba en la ducha? Por fin sucedía y lo único que se me ocurrió soltar fue:

—¿Has recibido mis tarjetas?

Porque no paraba de enviarle tarjetas a mi hija: tarjetas de cumpleaños, tarjetas de Halloween y tarjetas porque sí. Siempre con diez o veinte dólares de regalo y un mensajito.

—Sí, las he recibido —dijo—. Llevaba tiempo queriendo llamarte, la verdad.

—Lo siento mucho, Maggie. Todo este asunto…

—No quiero hablar del tema.

—Vale. Bien. —Me sentí como en una de esas negociaciones con rehenes de por medio de Rescate 911. Mi prioridad número uno era que Maggie no colgara, que siguiera hablando, así que pasé a un tema menos espinoso—: ¿Sigues en Capaciti?

—Sí, acabo de celebrar mi tercer aniversario.

Maggie estaba orgullosa de narices de ese trabajo. Capaciti la contrató más o menos cuando empezaron nuestros problemas, y mucho antes de que nadie hubiera oído hablar de la empresa. Por aquel entonces, era una de las miles de empresas emergentes de Cambridge que prometían cambiar el mundo con una nueva tecnología de alto secreto. Ahora contaban con ochocientos empleados en tres continentes y acababan de emitir un anuncio durante la Super Bowl con George Clooney y Matt Damon. Yo leía todo lo que encontraba sobre la empresa, siempre intentaba atisbar el nombre de mi hija para al menos vislumbrar un poco de su vida y su carrera.

—Los nuevos Chevrolet me parecen asombrosos —le dije—. En cuanto bajen los precios…

Me cortó a mitad de la frase:

—Papá, tengo una noticia. Me voy a casar.

No hizo una pausa para dejarme asimilar la información. Empezó a contarme los detalles, como si no se los pudiera callar más. Su prometido se llamaba Aidan. Tenía veintiséis años. Su familia iba a celebrar el banquete en su casa de Nuevo Hampshire. Y me pasé todo el rato dándole vueltas al primer bombazo.

¿Se iba a casar?

—… Y a pesar de todo lo que ha pasado —continuó Maggie—, quiero que vengas, de verdad.

3

Me llamo Frank Szatowski y tengo cincuenta y dos años. Me he pasado la mayor parte de mi vida adulta conduciendo un camión de paquetería para United Parcel Service. ¿Sabes esas grandes furgonetas marrones que dan vueltas por el barrio y van llenas de compritas por internet? UPS las llama «camiones de paquetería», aunque técnicamente son furgonetas de reparto grandes. Empecé a conducir de joven, nada más salir del ejército, y hace poco me incluyeron en el Círculo de Honor, un grupo de élite de conductores de UPS que han trabajado veinticinco años sin tener ni un accidente.

Me gano la vida bien y siempre me ha gustado el trabajo, incluso aunque cada vez sea más y más duro. Cuando empecé, a finales de los noventa, la mayoría de los paquetes aún eran cajas. Quizá lo más pesado con lo que cargabas era un ordenador Gateway. Hoy en día, ni de broma. Durante un turno cualquiera, transportamos futones, archivadores metálicos, árboles de Navidad artificiales, pantallas planas y hasta mesas de ping-pong. Incluso neumáticos de coche, por el amor de Dios; son lo peor. ¿Sabes que puedes comprar neumáticos de coche por internet? Los mandan en paquetes de cuatro, los atan y los meten en cajas de cartón, así que ni siquiera podemos llevar rodando a los muy condenados.

Aun así, si hacía bastantes horas extras, solía poder sacar unos cien mil al año. Había pagado el jeep, a la hipoteca le quedaba poco y no le debía un solo centavo a Visa ni a Mastercard. Me faltaban tres años para conseguir una pensión decente y la cobertura sanitaria completa. No estaba mal para un tipo que nunca fue a la universidad, ¿no? Hasta que falleció mi mujer y empezaron todos mis problemas con Maggie, solía decir que me habían bendecido. Me sentía el cabrón más afortunado del planeta.

Así que escucha lo que pasó:

—La boda es dentro de tres meses —me aclaró Maggie—. El veintitrés de julio. Sé que te aviso muy tarde, pero…

—Allí estaré —prometí, y se me quebró la voz porque me puse a llorar—. Por supuesto, allí estaré.

—Vale, bien. Porque vamos a enviar las invitaciones mañana y… Quería llamarte antes.

Y entonces la conversación acabó con un balbuceo, como si esperase que yo dijera algo, pero me había quedado demasiado mudo como para contestar. Cerré el puño y me golpeé el esternón, tres puñetazos fuertes para no ponerme a berrear. «Vamos, Frankie. ¡Espabila! ¡No te portes como un bebé!».

—¿Papá? ¿Sigues ahí?

—Háblame de Aidan —sugerí—. Mi futuro yerno. ¿Dónde lo conociste?

—En una fiesta de disfraces, en Halloween. Yo fui de Pam, ¿la de The Office? Y Aidan fue de Jim. Así que, en cuanto llegó, todo el mundo quiso que nos juntásemos. Empezamos a interpretar escenas de la serie y clavó la imitación.

Me costaba concentrarme en la anécdota porque estaba ocupado echando cuentas.

—¿Os conocisteis el Halloween pasado? ¿Hace seis meses?

—Pero parece que lo conozco desde siempre. A veces hablamos y me lee la mente, te lo juro. Como si tuviéramos una conexión telepática. ¿Mamá y tú os sentíais así?

—Sí, supongo. ¿Nada más conocernos?

Pero luego envejecimos, maduramos y nos dimos cuenta de que solo eran los indicios de un enamoramiento de juventud. No me molesté en comentárselo a Maggie. Me encantaba oír la felicidad en la voz de mi hija, la dulce música de la esperanza y el optimismo.

—¿A qué se dedica Aidan?

—Es pintor.

—¿Es del sindicato?

—No, no pinta casas. Es artista.

Me había decidido a sonar comprensivo, pero hay que admitir que me había lanzado la pelota con efecto.

—¿Es artista y vive de ello?

—Bueno, tiene un par de cosas en unas galerías, pero ahora mismo se está haciendo un nombre. Se labra una reputación. Así funciona. Además, da clase en MassArt.

—¿Y cuánto le pagan?

—¿Perdón?

—¿Cuánto gana?

—No te lo voy a decir.

No entendía por qué no, pero oí que respiraba hondo y se enfadaba, así que decidí no presionarla. Quizá Maggie tenía razón. Quizá el sueldo de su futuro marido artista no era asunto mío. Además, aún tenía muchas más preguntas:

—¿Primera vez que se casa?

—Sí.

—¿Hijos?

—Ningún hijo y ninguna deuda, no te preocupes.

—¿Y qué tal con su madre?

—La adoro. Ahora tiene problemas de salud. Muchas migrañas, pero ha empezado a probar un medicamento nuevo y le va muy bien.

—¿Y su padre?

—Es fantástico. Maravilloso.

—¿A qué se dedica?

Maggie dudó.

—Esa parte es un poquito complicada.

—¿Cómo que es complicada?

—No es complicada. Más bien es un tema del que no quiero hablar ahora.

¿Qué diablos significaba eso?

—Es una pregunta sencilla, Maggie. ¿Cómo se gana la vida?

—La noticia es que me voy a casar y quiero que vengas a la boda. El veintitrés de julio en Nuevo Hampshire.

—Pero ¿no me puedes decir a qué se dedica su padre?

—Sí, pero te surgirán más preguntas y me tengo que ir. Me voy a probar el vestido a las diez y la modista está loca de remate. Como llegue un minuto tarde, me obligará a concertar otra cita.

Quedaba claro que quería colgar, pero no me resistí a volver a intentarlo:

—¿El padre de Aidan está en la cárcel?

—No, no es nada malo.

—¿Es famoso? ¿Es actor?

—No es actor.

—Pero ¿es famoso?

—Ya te he dicho que no quiero hablar del tema.

—Dime cómo se llama, Maggie. Lo buscaré en Google.

La llamada pareció cortarse un momento, como si nos hubiéramos quedado sin cobertura o quizá Maggie la hubiese silenciado para hablar con alguien. Y luego volvió.

—Creo que deberíamos quedar para cenar y hablarlo. Aidan, tú y yo. ¿Podrías venir a Boston?

Por supuesto que podría ir a Boston. Podría ir en coche hasta el Polo Norte si era lo que quería Maggie. Propuso el sábado por la tarde, a las siete, y me dio el nombre de un pub irlandés de la calle Fleet, cerca de la antigua Casa de Estado. Luego insistió en que tenía que colgar e ir a probarse el vestido.

—Te veré el fin de semana. Tengo muchas ganas.

—Yo también —dije, pero no pude colgar sin intentar de nuevo pedirle perdón—: Y escucha, Maggie, te pido perdón por todo, ¿vale? Me he sentido fatal los últimos años. Sé que metí la pata. Debería haberlo gestionado mejor y ojalá…

Y entonces me interrumpió un clic suave.

Ya había colgado.

4

Mi mujer murió de un aneurisma cerebral, una de esas bombas de relojería. Colleen trabajaba en Michaels, la tienda de manualidades. Una vez, estaba ayudando a una profesora del colegio a buscar pegamento para la purpurina y, de repente, se cayó al suelo, inconsciente. Murió en la ambulancia, de camino al hospital Holy Redeemer. A los treinta y seis años. Una tragedia en muchos sentidos, cuando piensas en todas las cosas horribles que te voy a contar. Porque mi mujer veía venir a un mentiroso desde bien lejos. Se habría dado cuenta de que se avecinaban problemas mucho antes que yo.

Maggie solo tenía diez años cuando su madre falleció. Justo a las puertas de la pubertad y de la madurez femenina, casi la peor edad para perder a una madre. Recuerdo haber deseado que el aneurisma me hubiese dado a mí en vez de a Colleeen, porque mi mujer no habría tenido problemas para criar a Maggie y mi pensión del sindicato de transportistas las habría ayudado. Sin embargo, me las tuve que apañar con el apoyo de mi hermana, Tammy. Vivía a diez kilómetros y me ayudaba muchísimo; siempre llevaba a Maggie a las citas médicas, a ver al dentista, a probarse las lentillas, a la consulta del ginecólogo, a las revisiones del dermatólogo y a un millón de cosas para que yo pudiera pagar las facturas y poner un plato de comida en la mesa. Fue una época estresante de mi vida y no me cuesta admitir que cometí un huevo de errores. Sabes que has metido la pata hasta el fondo cuando tu única hija te deja de hablar, cuando te castiga con el silencio durante tres años enteros. Pero hablaré luego de todo ese asunto. Antes de que te cuente la historia del anterior supuesto novio de Maggie, te quiero hablar de su prometido nuevo y de por qué sospeché de él al instante.

Un día después de que me diera la gran sorpresa, Maggie me llamó para cambiar de plan:

—Creemos que deberías venir a nuestro piso. Cenaremos aquí.

No había mencionado que Aidan y ella ya vivían juntos, pero tampoco me sorprendió demasiado. En Boston, los alquileres costaban un dineral y era probable que Aidan se ahorrase una fortuna al haber ganado una compañera de piso. Además, Maggie siempre había odiado su antiguo piso. Era un estudio diminuto y húmedo ubicado en el sótano de una casa victoriana de piedra rojiza, y estaba infestado de pececillos de plata, unos insectos largos y peludos que parecían cejas gigantes. Caían a la bañera de Maggie cada vez que se duchaba y tenía que bailar claqué para rodear esos cuerpos hinchados que se ahogaban en el agua. Mi hija afirmaba que se pasaba todos los fines de semana en la oficina de Capaciti solo para alejarse del piso frío y húmedo. Seguro que se entusiasmó al finiquitar el contrato de alquiler y mudarse con Aidan.

Pero me empeciné en vernos en un restaurante.

—Es una ocasión especial. No quiero que cocines.

—No voy a cocinar nada.

—¿Va a cocinar Aidan?

—Nos encargaremos de todo, papá. Tú ven y ya está.

Creí entender lo que pasaba. Supuse que, con un bodorrio en el horizonte, los críos vigilaban el saldo de sus cuentas y recortaban gastos. Ya había buscado en Google «¿Cuánto les pagan a los profesores de Artes Plásticas?», y deja que te diga que no es gran cosa. El sueldo medio eran cuarenta mil dólares y, en una ciudad como Boston, con eso no llegas muy lejos. Con cuarenta mil dólares apenas te da para pagarte un par de latas de alubias estofadas.

Le aseguré a Maggie que quería pagar por la cena al completo en un restaurante de su elección.

—Chino, italiano… Lo que quieras. Vamos a tirar la casa por la ventana.

Pero insistió en que fuera a su piso.

—Está justo al lado de la ruta 93, junto al puente Zakim.

—¿Vivís al lado de un puente?

—No está al lado, literalmente, pero se ve por la ventana.

—¿Y es un barrio seguro? ¿No le pasará nada a mi jeep?

—No, papá. Aidan lleva tres años viviendo aquí y nunca ha tenido ningún problema.

Daba la impresión de que mis preguntas le parecían tontas, pero seamos sinceros: hoy en día, es imposible encender la radio y no oír hablar de otro homicidio, de otro coche que roban a punta de pistola o de tiroteos al azar. Y «justo al lado de la ruta 93» no parecía el mejor de los barrios. Esa carretera estaba hasta arriba de tráfico todo el día y nadie con un poco de dinero elegiría vivir por allí.

Aun así, me tragué mis preocupaciones y le pedí a Maggie que me enviara la dirección al móvil. Tenía la mente abierta. Estaba dispuesto a quedar con mi hija donde fuera.

5

Aparte de los cuatro años que estuve en el ejército de los Estados Unidos, me he pasado toda la vida en Stroudsburg (Pensilvania), un pueblo pequeño de seis mil habitantes en las montañas Pocono. Los turistas nos conocen porque se puede esquiar, nadar, montar a caballo y hay kilómetros y kilómetros de caminos por donde hacer senderismo, además de que el centro del pueblo es bonito y cuenta con restaurantes y tiendas. En invierno, lo decoramos todo con lucecitas y parece una película navideña de Lifetime. En marzo se celebra el desfile anual del Día de san Patricio con camiones de bomberos, gaitas y la banda del instituto. Y en julio tenemos Stroudfest, que es un gigantesco festival de música al aire libre, con grupos que tocan en directo y bailes por las calles. No pretendo sugerir que seamos un destino turístico de primera clase (sé que Wolfgang Puck no tiene pensado abrir un restaurante por aquí), pero Stroudsburg es limpio y asequible, además de que los colegios son bastante buenos. Siempre hablan de todos esos pueblos pequeños que se arruinan, pero nosotros nos las apañamos.

Boston quedaba lejos de mi casa y partí temprano, nervioso por ponerme en marcha. En medio de Connecticut, empecé a ver vallas publicitarias del nuevo Chrysler Reactor y de la batería Miracle, que es el producto que hizo famosa a Capaciti. Tenía la mejor autonomía de todos los vehículos eléctricos que se vendían en Estados Unidos: superaba los mil trescientos kilómetros con una sola carga, incluso con la música alta y el aire acondicionado a toda potencia. En todas las vallas publicitarias se leía el mismo eslogan («El futuro de la conducción es limpio») y me estremecía un poco de orgullo al pasar junto a ellas, porque Maggie trabajaba en el departamento de marketing y yo quería creer que mi hija había contribuido a esos anuncios, o al menos conocía a las personas responsables de ellos. Todos esos anuncios caros y gigantes que millones de conductores veían cada día, y mi hija había participado en ellos. Deseé que su madre viviera para verlo.

Poco después de las dos, paré en Worcester, como a una hora al oeste de Boston, para buscar un hotel barato. Había un Super 8 junto a la carretera, se anunciaban habitaciones disponibles por sesenta y nueve dólares y el encargado estuvo encantado de dejar que me registrara antes de tiempo, así que no me molesté en mirar más. La habitación pecaba de cutre, con marcas de humedad en el techo y quemaduras de cigarrillos en los muebles, pero el colchón era firme y el baño estaba limpio, de modo que me pareció un dinero bien gastado.

De camino a la ciudad, paré en un Sam’s Club para comprar unas flores. Siempre tenían unos ramilletes bonitos junto a las cajas. Y, cuando entré en la tienda, tuve que comprar galletas de chocolate de Pepperidge Farm porque siempre fueron las favoritas de Maggie. Y dos extintores pequeños, porque estaban rebajados a diez dólares y nunca vienen mal.

¿Los regalos eran un pelín excesivos? Quizá, pero aún me acordaba de cómo era ser joven y dar los primeros pasos, y pensé que Maggie y Aidan agradecerían la ayuda.

Antes de las seis había llegado al río Charles y me había visto atrapado en el tráfico de Boston. Fue un avance lento y doloroso hasta el puente Zakim, pero el tráfico mejoró tras cruzar al otro lado. Tomé la primera salida y luego seguí el río durante casi dos kilómetros hasta que la carretera terminó ante una torre enorme de acero y cristal: el edificio Beacon Plaza. El GPS decía que había llegado a mi destino, pero no dudé de que se equivocaba. Se parecía al rascacielos de La jungla de cristal. Apunté con los faros a un cartel donde figuraban todos los inquilinos principales: Accenture, Liberty Mutual, el banco Santander y un puñado de nombres que sonaban a bufetes de abogados. Era sábado por la noche, así que no había luz en la mayoría de las plantas. Pero vi a una mujer a través de las ventanas del vestíbulo, de modo que dejé el jeep en una zona de carga y descarga y entré a pedir indicaciones.

Me dio la sensación de entrar en una catedral, un vasto espacio cavernoso, hecho de cristal y piedra pulida. Me imaginé que, a diario, cientos de trabajadores pasaban por ese vestíbulo de camino a la oficina. Pero allí solo me acompañaba una joven solitaria en el centro del vestíbulo, de pie junto a un mostrador alto que parecía un altar.

—¿El señor Szatowski? —preguntó.

Era increíble.

—¿Por qué sabe cómo me llamo?

—Margaret nos dijo que vendría. Necesito echarle un vistazo a su documento de identidad. Bastará con el carné de conducir.

Era rubia, menuda y guapísima, y llevaba un cuidado traje azul. Busqué la cartera, una billetera de cuero desgastado por las costuras, a punto de caerse a pedazos.

—¿Es un edificio de viviendas?

—Es mixto. Comercial, en buena medida, pero todas las plantas superiores, donde viven Aidan y Margaret, son residenciales.

Le tendí mi carné de conducir de Pensilvania y Olivia (le vi la credencial al acercarme) lo cogió con pompa. Como si acabara de darle el pergamino original de la Declaración de Independencia.

—Gracias, señor Szatowski. Tiene el ascensor D a la derecha. Le llevará a los pisos superiores.

—He dejado el coche en la zona de carga y descarga —expliqué—. ¿Pasa…?

A mi izquierda apareció un joven, como si hubiera salido de la nada.

—Me encargaré de su vehículo, señor Szatowski. Hay un garaje debajo del edificio.

No sabía qué era más increíble: que todas las personas del vestíbulo supieran cómo me llamaba o que pronunciasen mi apellido de forma impecable. Si tienes sangre polaca, sabrás que la s es muda y se pronuncia «Zatóuski». Pero el común de los mortales intenta pronunciar la s. Me llaman señor «Sizatúski» o cosas peores. Cuesta creer cómo lo destrozan de muchas formas distintas.

Me tendió la mano para pedirme las llaves, pero me había dejado todos los regalos en el jeep, así que salí con él para recogerlos. El joven me dio una tarjeta de papel con su número de teléfono y me indicó que lo llamase cuando me fuera a marchar, para que tuviera mi coche a punto. Me saqué un dólar de la cartera e intenté dárselo, pero se apartó como si mi dinero fuese radiactivo.

—No es molestia, descuide. Disfrute de la velada.

Volví al vestíbulo y Olivia me recibió con otra sonrisa enternecedora. No sabía qué hacía esa mujer detrás de un mostrador de recepción el sábado por la noche. Podría haber sido animadora de la NFL o modelo de Victoria’s Secret.

—Disfrute de la velada.

—Gracias.

Subí al ascensor D, una caja negra y estrecha de paredes lisas y metálicas. Era la primera vez que entraba en un ascensor sin botones; como no había ningún panel de control, no supe ponerlo en marcha. Entonces las puertas se deslizaron, se cerraron y el ascensor comenzó a funcionar, al parecer, por voluntad propia. Encima de las puertas, parpadeó una pantalla pequeña y fue marcando los números de los pisos por los que pasábamos: 2, 3, 5, 10, 20, 30, A1, A2, A3… Luego, el ascensor frenó hasta detenerse, la puerta se abrió y allí estaba Maggie, ante el sol del atardecer. Llevaba un jersey negro de cuello vuelto y pantalones negros, sostenía una copa de tallo largo con vino blanco y estaba en la cima del mundo.

—¡Papá!

¿Era un espejismo? Había esperado llegar a un pasillo de puertas numeradas y macetas con plantas. En vez de eso, me había teletransportado al salón de una persona, que era brillante, contaba con unos muebles fastuosos y unas gigantescas paredes de cristal, a través de las cuales se veía el perfil de la ciudad. Me desorientaba, me resultaba mareante y un poquitín falso, como si hubiera llegado al plató de un programa de televisión.

—¿Dónde está el piso?

Se rio.

—Ya estamos en el piso.

—¿Vives aquí?

—Desde febrero. Después de que nos prometiéramos, Aidan me invitó a mudarme con él. —La puerta del ascensor se empezó a cerrar y ella la detuvo con la mano—. Vamos, papá. Pasa.

Con cuidado, di un paso adelante, desorientado y sin estar del todo seguro de que el suelo fuese a aguantar mi peso. Casi no reconocí a mi hija. De pequeña, Maggie era lo que solían llamar un marimacho. Prefería los petos, las camisetas deportivas y las camisas de franela de mi armario, que se anudaba a la cintura para que no revolotearan mucho. Pero luego, en el instituto, se pasó al extremo contrario y optó por las faldas femeninas, los vestidos de verano de estampados florales y las alocadas prendas que descubría en las tiendas de segunda mano. Ahora había adoptado otro look nuevo, uno propio de la Ivy League de Cambridge: elegante y chic, urbano y sofisticado. Se había dejado el pelo largo, le llegaba a la mitad de la espalda y tenía más cuerpo y más capas, como si se hubiera gastado un buen dinero en él. Y tenía una luz en los ojos que yo no había vuelto a ver desde que era pequeña. Parecía una princesa Disney, lista para ponerse a cantar. O, por decirlo simple y llanamente, mi hija parecía enamorada hasta la médula.

—Maggie, estás estupenda.

Desestimó el cumplido.

—Ah, venga ya.

—¡Lo digo en serio! ¿Qué te has hecho?

—Es cosa de la luz del piso. En este edificio, todo el mundo parece un supermodelo. Ven a que te dé un abrazo.

Me rodeó la cintura con los brazos y apretó la cara contra mi pecho. Me puse tan contento que creí que iba a romper a llorar, porque mi niña solía abrazarme todos los días. Cuando tenía seis años, jugábamos a un juego llamado «El monstruo de los abrazos». Maggie gateaba por la alfombra, gruñía y rugía y me mordía los tobillos, y la única forma de volver a convertirla en una niñita era darle un abrazo monstruoso y levantarla en volandas, mientras agitaba los brazos y las piernas. Era probable que me hubiese pasado diez años sin pensar en el juego, pero el recuerdo salió burbujeando de la nada.

—Me alegro de que estés aquí —dijo, hablándome con suavidad al hombro—. Gracias por venir.

Y noté cómo volvía a quedarme sin palabras. Me preocupó que, si decía algo, la voz se me quebrase y empezase a berrear como un bebé. Así que me aparté y le di la bolsa de los regalos. Pareció confusa al ver los extintores, pero quedó claro que las flores le encantaron.

—Son preciosas —dijo—. Vamos a ponerlas en un jarrón con agua.

Nunca había entrado en un piso por un ascensor, así que necesité un momento para orientarme y ubicarme. El «salón» era solo una de las partes del extenso piso abierto que abarcaba el rincón de la torre. Las paredes exteriores eran todas de cristal y ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Y las paredes interiores estaban llenas de caras: hombres y mujeres de distintas edades, todos fotografiados en blanco y negro y con la vista clavada en el espectador. A ninguna de esas personas las confundirían jamás con una supermodelo, porque tenían demasiados defectos en las caras: arrugas, manchas, párpados caídos, dientes torcidos, pelo ralo y barbillas puntiagudas. Es decir, parecían gente normal y corriente, del tipo que ves que va a hacer la compra o a coger el autobús después del trabajo.

—Son de Aidan —dijo Maggie, orgullosa.

Me fijé y me di cuenta de que cada fotografía era, en realidad, un cuadro que una mano experta había pintado en blanco y negro y con tonos plateados y grises.

—Ha vendido un par, pero estos son sus favoritos y por eso nos los quedamos. ¿Qué te parecen?

Me parecían un poco siniestros, para ser sincero. Todas esas caras te miraban fijamente con el semblante frío, como si las hubieran fotografiado en contra de su voluntad. Pero bueno, si un par de caras siniestras pagaban el alquiler de un ático lujoso, seguro que podría aprender a vivir con ellas.

—Son increíbles, Maggie. Tiene mucho talento.

Maggie me guio y doblamos una esquina, atravesamos un comedor formal y llegamos a una moderna cocina de chef con dos fregaderos, encimeras de mármol, electrodomésticos de acero inoxidable y un montón de pantallitas diminutas. Ante los fogones había una mujer baja y de pelo oscuro. Removía el contenido de una cacerola, pero interrumpió la tarea para darme la bienvenida.

—Hola, señor Szatowski. Soy Lucía.

—Por favor, llámame Frank. Encantado de conocerte.

—Lucía es una cocinera asombrosa —dijo Maggie—. He aprendido muchísimo solo con verla.

A Lucía no le costó sonrojarse (era bastante joven) y no me quedó claro si guardaba algún parentesco con la familia.

—¿Eres la hermana de Aidan?

Se sonrojó todavía más, como si le hubiera dicho un cumplido.

—Ah, no. Solo tengo el placer de cocinar para vosotros esta noche.

Maggie me explicó que Lucía se había formado en Cariño, uno de los pocos restaurantes de Boston que habían recibido una prestigiosa estrella Michelin, y que acababa de empezar su carrera de chef privada, de modo que cocinaba para los invitados en la intimidad de sus propios hogares. Y entonces por fin entendí que Aidan había contratado a esa mujer para que nos preparase la cena.

—¿Qué quieres de beber? Tenemos cerveza, vino, cócteles, agua con gas…

—Lo que mejor te venga —le dije.

Lucía me sonrió impaciente, sin estar segura de qué hacer, y caí en la cuenta de que se lo estaba poniendo difícil.

—¿Qué tal una cerveza? —sugirió Maggie.

—Perfecto —asentí.

Lucía nos animó a que nos pusiéramos cómodos, dijo que se ocuparía de las flores y nos llevaría la cerveza enseguida. Maggie me condujo al salón y propuso que esperásemos a Aidan fuera, en la terraza.

—Está en un atasco, pero no tardará en llegar a casa.

Una de las ventanas grandes que daba al perfil de la ciudad era una puerta y, con un ligero toque de la mano de Maggie, se deslizó a un lado y descubrió una abertura por la que pasamos. Al igual que el piso, la terraza abarcaba la esquina del edificio y contaba con toda clase de tumbonas, sofás, mesas y fogones de jardín. Pero, por supuesto, los ojos se me fueron a las vistas. Nunca había contemplado la ciudad desde las alturas y era espectacular. Era una forma completamente nueva de ver Boston, así debía de ver Dios Fenway Park, Faneuil Hall y los barcos de tres mástiles atracados en el puerto. Veía todo ante mí, como si fuera una maqueta.

—Joder, Maggie —dije—. No me dijiste que Aidan era… —Me callé justo antes de pronunciar la palabra «rico». No quería sacar conclusiones precipitadas—. ¿Cuánto pagáis de alquiler?

—Aidan cree que alquilar es tirar el dinero. Compró el ático en calidad de inversión inmobiliaria.

—¿Y cómo hace una inversión inmobiliaria un profesor de Artes Plásticas de veintiséis años?

—Bueno, mira, por eso quería que hablásemos en persona. Aidan se apellida Gardner. Su padre es Errol Gardner. ¿Sabes quién es?

Me había pasado los últimos tres años leyendo todo lo que pudiera encontrar sobre Capaciti, así que por supuesto que lo sabía todo sobre Errol Gardner. Era el responsable de la batería Miracle, el consejero delegado de la empresa y el «jefe de los milagros». Solo el año pasado, le habían dedicado sendos reportajes en el Wall Street Journal y el Washington Post, incluso el presidente Biden lo había invitado a visitar la Casa Blanca. Quizá no fuera tan famoso como Jeff Bezos o Elon Musk, pero para cualquier seguidor de la industria automovilística estadounidense Errol Gardner era un pez gordo.

—¿Te vas a casar con el hijo de Errol Gardner?

—Te va a caer fenomenal. Tiene los pies en la tierra.

—¿Errol o su hijo?

Se rio.

—¡Los dos! Los dos son geniales.

Me agarré a la barandilla para no perder el equilibrio. Hasta ese momento, había creído entender con claridad el futuro de Maggie. Me imaginaba que se enfrentaría a la tradición de escalar peldaños en la escalera empresarial mientras hacía malabares con la escuela infantil, cuidar a los niños, los deberes, compartir coche para ir al trabajo, las clases de baile, los entrenamientos deportivos y el sinfín de facturas y más facturas. Intuí que ayudaría a Maggie y a Aidan todo lo que pudiera, les enviaría cien pavos extra de vez en cuando, solo para echarles una mano. Pero ahí estaba yo, a cuarenta pisos sobre el río Charles, y veía el futuro desde una perspectiva nueva. Me sentí como si estuviera en Marte, a cien millones de kilómetros de mi casa.

—Es increíble, Maggie. ¿Por qué no me lo dijiste antes?

Señaló el perfil de la ciudad, sus cientos de rascacielos, a los miles de personas y todas las lucecitas parpadeantes.

—Cuesta describirlo por teléfono. Tienes que verlo tú mismo.

Me acordé de su piso anterior: el estudio frío y húmedo, en un sótano y con la bañera llena de pececillos de plata.

—Es un buen cambio, mucho mejor que el cuchitril de la calle Talmadge.

Lo dije de broma, pero la afirmación la incomodó.

—No era un cuchitril. Solo un poquito pequeño.

—Lo odiabas —le recordé—. Decías que era la celda de una cárcel.

—Era un poco dramática —replicó, y se encogió de hombros—. No estaba tan mal.

Lucía me trajo un vaso helado, de una pinta y hasta arriba de cerveza, y luego desapareció con la misma rapidez con que había venido. Maggie alzó el vino blanco para brindar.

—Por los nuevos comienzos —dijo.

Entrechocamos las copas, bebimos y no pude aguantarme más las ganas de pedir perdón.

—Me alegro mucho de que me llamaras, Maggie. Todos esos problemas que tuvimos… Quiero que sepas que me culpo de todo.

Movió la mano para interrumpirme.

—Papá, te lo voy a poner fácil. Vamos a hacer borrón y cuenta nueva, ¿vale? Los dos cometimos errores, pero no quiero pasarme la noche peleándonos por lo que pasó.

—Intento disculparme.

—Y acepto tus disculpas. No hace faltar seguir dándole vueltas. Todo se ha arreglado.

A mí no me parecía arreglado, para nada. Creía que estaría bien hablar de lo que ocurrió y ponerlo todo sobre la mesa, pero Maggie quería charlar sobre el futuro.

—Prefiero hablarte de la boda. ¿Podemos hablar de eso? ¿Te parece bien?

Pues claro que me parecía bien. Tenía ganas de oír todos los detalles.

Maggie dijo que los Gardner insistían en pagarlo todo porque querían celebrar el banquete en su «campamento de verano» de Nuevo Hampshire, y a la lista de invitados le faltaba poco para llegar a las trescientas personas. La madre de Aidan había contratado a una organizadora de bodas para que se encargara de la logística, pero le había cedido a Maggie todas las decisiones creativas: las invitaciones, los asientos de los invitados, los manteles y los centros de las mesas…, había mil decisiones pequeñas que requerían que Maggie les prestara atención y mi hija se sentía más abrumada que nunca.

—¿Hay algo que pueda hacer?

Sonrió como si agradeciera el ofrecimiento, pero no fuese nada práctico.

—No, la verdad. Solo tienes que ir a la boda. —Debió de haber visto a su prometido por las ventanas, porque se inclinó hacia mí y bajó la voz—: Aquí viene. Le pone nervioso conocerte, así que sé amable, ¿vale?

—Pues claro que seré amable…

—Y no digas nada de los moratones. Acaban de atracarlo, pero no quiere hablar del tema.

—¿Que lo acaban de atracar?

No hubo tiempo de que me explicara nada porque se abrió la puerta de cristal y Aidan Gardner salió y se nos unió. Lo primero que pensé fue que parecía demasiado joven para vivir en un ático tan bonito. Aidan tenía el pecho y los hombros anchos de un adulto, pero en el rostro aún se le veían ciertos rasgos propios de un adolescente. Su pelo era una melena castaña y enredada que probablemente se peinaba con los dedos. Llevaba ropa informal, pero parecía cara: una americana azul y, debajo, un jersey de cuello de pico. El atuendo predilecto de los grupos de música masculinos que había en las paredes de la habitación de mi hija.

Desde luego, era guapo, si pasabas por alto que tenía el ojo izquierdo morado.

—¡Por fin! —dijo Maggie, y saludó a su prometido con un abrazo y un beso—. Llevamos siglos esperándote.

Aidan y yo nos dimos la mano. El apretón de manos fue duro como una roca. Si el chaval estaba nervioso, yo no lo noté, para nada.

—Encantado de conocerlo, señor Szatowski.

—Llámame Frank, por favor.

—Perdón por llegar tarde. Hubo un accidente en la autopista y… De hecho, aún se ve. —Aidan señaló el otro lado de la ciudad, a la línea de una carretera, y vimos una hilera breve de luces de freno rojas que parpadeaban—. Me acabo de abrir camino por ese caos.

—No te preocupes, Aidan. Estaba disfrutando de las vistas. Son asombrosas.

—Podemos cenar aquí fuera, si quieres. —Aidan se giró hacia Maggie—. A menos que creas que hará frío.

A Maggie le encantó la idea, así que Aidan se dio la vuelta, llamó a la ventana de cristal y le hizo un gesto a Lucía. Ella vino corriendo.

—¿Sí?

—Vamos a cenar aquí —dijo Aidan.

—Por supuesto.

—Y tomaré un Manhattan con Old Forester y vermú seco. —Me señaló—. Frank, ¿quieres otra cerveza?

Con tanta emoción, resulta que ya me había terminado la primera.

—Claro, pero iré a por ella si es más fácil.

—Lucía te la traerá. Vamos a sentarnos.

Fuimos a una mesa para cuatro personas, al borde de la terraza. Al tomar asiento, le eché otro vistazo a la cara. Aidan tenía un corte en el que no había reparado antes, justo donde le nacía el pelo, y advirtió que me había dado cuenta.

—Lo siento —dijo, y se señaló los moratones—. Sé que estoy hecho un desastre.

Maggie le puso una mano compasiva en el brazo.

—No pasa nada, cariño. No hace falta que hablemos de ello.

—Es la primera vez que veo a tu padre y tengo pinta de haber salido de una pelea carcelaria. Sí, tenemos que hablar de ello.

—Solo si no te incomoda —le respondí—. Maggie me ha dicho que te atracaron, ¿no?

Aidan explicó que en una galería de Chicago exhibían cinco cuadros suyos y la noche de la fiesta de inauguración se quedó hasta muy tarde. Era más de medianoche cuando se marchó al hotel y acabó en una calle oscura e inhóspita. Tres hombres cruzaron la calle y se le acercaron, uno de ellos llevaba una pistola. Le pidieron la cartera y Aidan se la dio en el acto, sin mediar palabra. Después, uno de los tres tipos le pegó porque sí, le tiró a la acera y los demás empezaron a darle patadas.

—¡Qué horror, Aidan! Lo siento mucho.

Lucía apareció con la bebida y Aidan hizo una pausa para darle un buen trago al Manhattan. El alcohol pareció calmarle los nervios.

—Pudo haber sido mucho peor, porque, mientras estaba en la acera y me intentaba proteger la cabeza, oí que venía un coche. Un taxista. Vio lo que pasaba, empezó a tocar el claxon y los tipos se marcharon corriendo.

—¿Los ha arrestado la poli?

Pareció avergonzarse.

—No llamé a la policía. Sé que debería haberlos llamado, pero era tardísimo y mi vuelo salía temprano. Solo quería irme a casa.

—¿Y cómo cogiste el avión a casa sin la cartera?

—Ah, tenía el pasaporte en el hotel. Y usé el móvil para todo lo demás. Gracias a Dios por Apple Pay.

Maggie le cogió la mano, se la puso en el regazo y se volvió hacia mí.

—Y ahora que ya conoces la historia, vamos a hablar de otra cosa, ¿vale? ¿De algo un poco menos triste?

Me alegré de cambiar de tema. Elogié los cuadros de Aidan y le pregunté dónde hallaba la inspiración. Describió a los sujetos como «personajes» que veía mientras andaba por la cuidad de Boston: profesores de colegio, conductores de Uber, camareros, porteros, enfermeras y cajeras. Afirmó tener una memoria extraordinaria para las caras. Explicó que un minuto de observación cuidadosa le bastaba para «guardarse» un rostro en la mente y que después se pasaba días transfiriendo sus rasgos al lienzo.

—Son increíbles, Aidan.

Levantó el vaso en señal de agradecimiento.

—Gracias.

—Lo digo en serio. Son tan buenos que podrían ser fotografías.

Frunció los labios y sonrió mientras Maggie cambió de postura, incómoda.

—Papá, eso no es ningún cumplido.

—Pues claro que sí.

—De hecho, es de las cosas que más le molestan a Aidan. Odia cuando la gente dice que sus cuadros parecen fotografías.

—Pero ¡si es verdad!

—No, no es verdad. Jamás podrías sacar esas imágenes con una cámara. Ponte en el lugar de Aidan y piensa en el cumplido. ¿Por qué malgastar tantas horas pintando cuando podría hacer una foto con el iPhone para obtener la misma imagen?

—No pasa nada —le dijo Aidan.

Intenté enmendar el error:

—Tan solo me refería a que son muy realistas, Aidan. Es como si hubieras capturado las almas de todas esas personas.

—Te lo agradezco, Frank. Y no me ofendo. Lo entiendo, en serio.

Aidan se acabó lo que le quedaba del Manhattan y llamó a Lucía por la ventana para pedirle otro. Después del segundo cóctel, pareció un poco más relajado, aunque me sorprendió un poco cuando pidió un tercero. No sabía si la idea de tener que cenar conmigo le ponía nervioso o le molestaba.

6

A las siete, Lucía empezó a sacar muchos platitos de comida y los colocó en el centro para que los demás nos sirviésemos. Había tantos que perdí la cuenta. Maggie y Aidan estaban probando una dieta vegana, así que no había nada de carne en la mesa, solo champiñones, berenjenas, calabaza asada, zanahorias y más cosas, todas cocinadas de maneras que nunca había probado. Cuesta creer que te pueda saciar un platazo de verduras, pero tras el sexto o el séptimo la comida se me salía por las orejas.

—Lucía, eres maga —le dije—. Si cocinases para mí todas las noches, me haría vegano en un santiamén.

—Gracias, Frank —contestó, y se volvió a sonrojar—. No olvides guardar sitio para el postre.

Durante la cena, mi hija fue la que más habló. Me enseñó el anillo de compromiso, un enorme diamante con forma de pera y engarzado en un círculo de oro vistoso, y me explicó que era una reliquia familiar y que había pertenecido a la abuela de Aidan. Y se emocionó muchísimo al hablar del banquete de boda. Sería «rústico» y «rural», con muchas flores silvestres y actividades al aire libre. De vez en cuando le echaba un vistazo a Aidan para ver cómo reaccionaba, pero parecía contento de dejar que hablase su prometida. Quedaba claro que Maggie iba al volante y él se limitaba a ser el copiloto. Supongo que muchos jóvenes se sienten igual ante sus bodas, pero yo quería que participase en la conversación.

—¿Y qué hay de la luna de miel? —pregunté—. ¿Os vais de viaje?

—Aún no lo hemos decidido —respondió Aidan—. ¿Qué nos sugieres?

Le dije que a Colleen y a mí siempre nos habían gustado mucho los cruceros Carnival. De recién casados, hicimos un viaje de seis noches a las Bahamas y toda la tripulación nos trató como si fuéramos VIP. Intenté describirle todas las atracciones increíbles con las que contaba (los toboganes de agua, los masajes en pareja y las funciones teatrales dignas de Broadway), pero debí de haberme pasado demasiado tiempo parloteando porque reparé en que Maggie había dejado de escucharme. Miraba un mensaje en el Apple Watch. El estúpido cacharro se había pasado toda la cena sonando y pitando.

—Lo siento —dijo, y se levantó con brusquedad—. Tengo que hacer una llamada. Pasa algo en el trabajo.

—Son las ocho y media —contesté—. ¿Quién sigue trabajando a las ocho y media?

—Capaciti siempre está en marcha —comentó Aidan, y me di cuenta de que citaba el eslogan de la empresa, del anuncio de la Super Bowl—. Adelante, Margaret. No te preocupes por nosotros. Tu padre y yo pasaremos el rato.

—Cinco minutos —prometió, y luego le dio un beso rápido en la frente antes de entrar escopetada en el piso.

Aidan se acabó lo que le quedaba del Manhattan y luego, con un gesto, le pidió otro a Lucía. El cuarto ya, si no me equivocaba.

—¿Siempre es así? —le pregunté.

—Solo siete días a la semana —dijo, y se encogió de hombros de buena gana, como si ya hubiera aceptado los hábitos laborales de Maggie.

Y entonces la conversación acabó entre balbuceos. Probé suerte con un par de temas educados para que Aidan se animara a hablar. Le pregunté por su familia y por sus clases en MassArt, pero sus respuestas fueron breves y superficiales; pareció alegrase de sentarse en silencio y beberse el cóctel. Recuerdo que me sentí decepcionado cuando no me preguntó nada. Había esperado que tal vez quisiera conocerme un poco o, al menos, preguntar por la infancia de Maggie.

En vez de eso, nos limitamos a mirar la silueta de la ciudad en silencio hasta que Maggie volvió a la terraza con otra copa de vino.

—Es la última interrupción, lo prometo.

Aidan le preguntó si todo iba bien y ella se hundió en la silla.

—Todo irá bien.

—Quizá deberías darle la buena noticia a tu padre.

Le apareció un rápido destello de pánico en los ojos y luego negó con la cabeza, con ganas.

—En demasiado pronto.

—Pero es tu padre…

—Lo sé, pero acordamos no decir nada.

Para entonces ya me había hecho una idea bastante clara de cuál podría ser la buena noticia de Maggie. Siempre que un hombre y una mujer, que llevan seis meses saliendo, van corriendo al altar, suele haber un solo motivo. Me puse la mano en el corazón, prometí que no se lo diría a nadie y luego me incliné adelante para que Maggie me susurrara la noticia.

—¿Cuál es el secreto?

Respiró hondo.

—Bueno, Capaciti va a abrir una división nueva dedicada al sector aeroespacial… y yo voy a formar parte del equipo.

—No vas a formar parte del equipo sin más —repuso Aidan—. Es un gran ascenso. Tendrá su propio equipo y todo.

Debí de parecer desconcertado, porque Maggie empezó a explicarme lo que significaba. Dijo que el mayor obstáculo para que los viajes aéreos fueran cien por cien eléctricos era lo mucho que pesaban las baterías de litio tradicionales. El verdadero milagro de la batería Miracle no era su increíble capacidad, sino que no pesaba casi nada. El plan era empezar con aviones pequeños que transportaban mercancías antes de expandirse a las principales aerolíneas y a los aviones de pasajeros.

—Y esto te va a encantar —me dijo—: ya estamos hablando con UPS. El mes pasado nos reunimos con Armando Castado y dijo que contásemos con él.

Madre del amor hermoso. Para una noche llena de sorpresas, esa se llevó la palma. Armando Castado empezó a trabajar en UPS en 1990, de mozo de almacén y de conductor de camión de paquetería, y acabó ascendiendo hasta convertirse en el consejero delegado. Nunca había conocido a nadie que lo hubiera visto en persona.

—¿Dices que has hablado con Armando Castado? ¿Estuvisteis juntos en la misma sala?

—Sí, y le dije que eras uno de los conductores del Círculo de Honor. Le impresionó mucho. Dijo que se acordaría de tu nombre. —Chasqueó los dedos—. ¿Sabes qué? ¡Nos hicimos una foto!

Cogió el móvil y toqueteó la pantalla hasta que invocó la imagen y me la enseñó. Y sí, ahí estaba mi hija con Armando Castado y una docena de ejecutivos sonrientes.

—Es increíble, Maggie. —De repente, me subió todo el alcohol y me noté un poco agobiado—. Ni siquiera sé qué decir.

—Di que te alegras por mí —dijo—. Porque estoy contentísima, papá. Y me alegro mucho de que vayas a venir a la boda.

Rodeó la mesa caminando para venir a mi lado, me dio un abrazo y no lo pude evitar, quizá se me escapase otro par de lágrimas. Aidan miró cortésmente a otro lado mientras yo me frotaba los ojos, y después Lucía trajo el café y, por supuesto, era el mejor café que había probado jamás.

Y la noche habría terminado por todo lo alto si no me hubiera parado, de camino a la puerta, para ir al baño. Lucía estaba en el cuarto de baño, así que Maggie me condujo por un pasillo corto al baño principal, al cual se accedía tanto por el pasillo como por el dormitorio contiguo.

—Te guardaré las sobras en un táper —me ofreció—. Nos vemos en la cocina.

El baño era tan grande que resultaba ridículo, más propio de una McMansión de Real Housewives. Tenía dos lavabos, un plato de ducha enorme y una bañera tamaño LeBron James. Usé el inodoro y luego fui a uno de los lavabos para lavarme las manos. Había todo tipo de productos cosméticos y de belleza extendidos por la repisa. Arcilla restauradora azteca. Pasta de dientes con sabor a carbón. Hilo dental de fibra de bambú. Me pasé un par de minutos examinando todo e intenté descifrar por qué pagarían más por la espuma de afeitar italiana de Acqua di Parma que por la clásica Barbasol, pero concluí que una parte importante de la nueva vida de Maggie me iba a resultar rara y desconocida, como el cepillo de dientes eléctrico y supermoderno que se cargaba al borde del lavabo con un cable USB.

Había acabado de husmear y estaba listo para irme cuando reparé en que el inodoro no dejaba de sonar. Esperé otro minuto a que el agua dejara de correr y supuse que ya había arreglado bastantes inodoros en la vida como para saber que pasaba algo. O bien la junta se había podrido y había que cambiarla o bien (y con suerte) solo había que bajar el flotador, porque eso era una reparación sencilla. Quité la tapa de porcelana, la puse a un lado y me di cuenta de que el problema era la válvula de entrada, ese manguito diminuto que conecta con el rebosadero. Se había soltado por algún motivo, así que la coloqué en su sitio y les ahorré a los chicos los cien dólares de la visita del fontanero.

Luego me dispuse a colocar la tapa y fue entonces cuando me fijé en una bolsa de plástico negro que había en la parte inferior, sujeta con muchas tiras de cinta americana. Era la misma clase de bolsa de plástico que encuentras en el cubo de la basura de la comida, la habían recortado y ajustado para formar un saquito. La toqué con el dedo y noté una cosa dura en el interior, del mismo tamaño y dimensiones que mi talonario.

Y entonces llamaron a la puerta, con fuerza e insistencia.

—¿Papá? —me preguntó Maggie—. ¿Va todo bien?

7

El domingo por la mañana volví en coche a Pensilvania y me topé con el correo del sábado esperándome en el porche. Lo más destacable era un sobre pequeño, de color crema y con mi nombre y dirección escritas a mano, con una elegante caligrafía negra. Dentro del sobre había una tarjeta con el siguiente mensaje:

Errol y Catherine Gardner

le invitan con alegría a la boda

de su hijo, Aidan Gardner,

con Margaret Szatowski,

hija de Frank y Colleen Szatowski.

Sábado 23 de julio a las 15:00

La cala del Águila pescadora

Carretera Estatal 1

Hopps Ferry (Nuevo Hampshire)

Tras el enlace, habrá un banquete

Apenas había acabado de leer la invitación cuando me sonó el móvil. Era mi hermana, Tammy, y trinaba en voz cantarina y desafinada:

—We’re gooooo-ing to the chapel, and she’s gonnnnna get mar-ar-ied1. ¡Es increíble, Frankie! ¡Estarás emocionadísimo!

—¿Te ha llegado la invitación?

—Sí, y me acaba de llamar Maggie. Dice que los dos habéis hecho las paces y que por fin volvéis a dirigiros la palabra.

Tammy quería que le contara todo sobre la cena de Boston, pero no supe por dónde empezar. No dejaba de darle vueltas a la bolsa negra escondida en la cisterna del inodoro de Aidan. No podría haber echado un vistazo dentro de la bolsita sin haberla destrozado, así que me había limitado a dejarlo todo en su sitio, a colocar la tapa de porcelana en el retrete y a darme prisa en marcharme.

Pero me había pasado casi todo el viaje de vuelta a casa obsesionado con la bolsa y sus contenidos. Supuse que tenía que ser dinero. Me parece de sentido común tener a mano un poco de dinero en efectivo, para estar preparado por si hay una emergencia, pero ¿por qué demonios guardaría Aidan el dinero en la cisterna del inodoro? Era muchísimo más fácil esconder el dinero en un libro. O en un bote de harina. O en el bolsillo de una americana antigua que nunca te pones. La cisterna del retrete no tenía ningún sentido, a menos que intentase ocultárselo a Maggie, porque, a poco que conocieras a mi hija, sabías que nunca iba a abrir la cisterna del inodoro y a meter los dedos ahí.

—Bueno, ¿cuál es el veredicto? —preguntó Tammy—. ¿Nos cae bien este chico?

—Claro, Tam. No tiene mala pinta.

Se rio.

—Frankie, una pizza congelada de ShopRite «no tiene mala pinta». ¡Es el futuro marido de Maggie!

—La llama Margaret.

—Le gusta que la llamen Margaret. Suena más profesional. Trabaja en un sector con mucha presencia masculina.

—Me ha costado mucho ver de qué va Aidan. Ha sido educado, pero ha estado muy callado. No estoy seguro de haber conocido al verdadero Aidan.

—Quizá sí. Quizá el verdadero Aidan es educado pero muy callado. Te podría haber ido mucho peor, Frankie. Es mucho mejor que el Dr. Móvil, desde luego.

El Dr. Móvil (alias Oliver Dingham) era un tema espinoso para mi hermana y para mí porque seguíamos sin ponernos de acuerdo en lo que esa relación había significado para Maggie.

—No se iba a casar con Oliver Dingham, ni de broma.

—¡Exacto! Más motivos para apreciar a Aidan. Seguro que le ponía nervioso conocerte, nada más. Tienes un físico que intimida mucho y el pobre chaval se quiere casar con tu hija. Ponte en su lugar.

—No me tenía miedo, Tammy. Más bien no…, no le interesaba nada. Intenté hablarle de la madre de Maggie y le importó un bledo.

—O quizá lo has malinterpretado —replicó.

Tammy se casó a los diecinueve años, se divorció a los veintiuno y nunca ha tenido hijos propios, pero se ha pasado la última década recibiendo a niños de acogida, así que se considera una experta en psicología paternofilial. Ninguno de los críos le ha durado más de un par de años y, desde luego, nunca ha hecho de madre para una mujer de veinticinco años, pero mi hermana cree tener derecho a darme consejos que no le he pedido.

—Frankie, te voy a decir una cosa. Siempre has sido duro con los novios de Maggie. Desde que era adolescente, desde que empezó a salir con chicos. Nunca ha habido nadie lo bastante bueno para tu hijita, pero no sé cómo vamos a encontrar a nadie mejor que este tipo. Es guapo, es inteligente, es un artista y posee ochenta mil acciones de Capaciti.

—¿Te lo ha dicho Maggie?

—Lo he leído en internet. Me he dedicado a buscar en Google a toda la familia. Pregúntame lo que quieras saber de Errol Gardner.

—Se va a casar con Aidan Gardner.

—De tal palo, tal astilla. Y Errol Gardner cuida de toda la familia. Cuida de todas sus hermanas, además de diez sobrinas y sobrinos. Institutos privados, ropa elegante y vacaciones en el Caribe. ¡Estos críos son como las Kardashian!

—No deberías espiarlos.

—Están todos en TikTok.

—Me da igual lo que digas. Como te pillen, va a ser muy vergonzoso.

—Por favor, Frankie. Tengo tantos alias que jamás me atraparán. Solo compruebo que nuestra niña esté protegida. Por ejemplo, ¿sabes si va a firmar un acuerdo prematrimonial?

Tuve que admitir que esa pregunta se me había pasado por la cabeza, sin duda, pero no había logrado reunir el valor de sacar el tema.

—No lo sé.

—Bueno, pues yo sí, porque se lo he preguntado.

—¿Y?

—Sigo una regla sencilla para vivir, hermanito: si no preguntas, no sacas nada. Así que, cuando me llamó Maggie, puse las cartas sobre la mesa. Le dije: «Cielo, seguro que Aidan es un tío genial, pero tienes que proteger tus intereses. ¿Vas a firmar una especie de acuerdo prematrimonial?».

—¿Y?

Tammy hizo una pausa dramática. A mi hermana no había nada que le gustara más que un cotilleo bien explosivo y prometedor. Se pasaba horas saboreándolo, desgranando cada detalle y examinándolo desde varios puntos de vista, como un perro que está toda la noche mordisqueando un muslo de pavo.

—¿No quieres adivinarlo?

—Imagino que no van a firmar nada y por eso estás tan emocionada.

Tammy imitó el estruendo de un zumbido, como si yo acabara de perder en un concurso de la tele.

—¡Falso! Sí han firmado un acuerdo prematrimonial, pero es el mejor tipo de acuerdo que hay. En caso de divorcio, sin importar las circunstancias, se reparten todos sus bienes al cincuenta por ciento.

—Eso es imposible, Tammy. —No sabía cuánto valían ochenta mil acciones de Capaciti, pero su valor tenía que ser estratosférico—. ¿Y por qué él iba a aceptar firmarlo?

—¡Porque está enamorado! ¡Hasta la médula! ¡Está coladito por ella!

Hablaba como si fuera una noticia maravillosa y fantástica, pero a mí no me hacía ninguna gracia. Le recordé que solo llevaban seis meses saliendo.

—¿Por qué tienen tanta prisa por casarse?

—Frankie, ¡cierra la boca! Como si ningún padre de todos los tiempos hubiera hecho esa pregunta. Se casa a la edad perfecta, con el chico perfecto ¡y ni siquiera tienes que pagar la boda! ¿Sabes cuántos padres matarían por estar en tu lugar?