Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: epubli

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

In diesem Buch präsentiert die Menschenrechtlerin und Übersetzerin Milena Rampoldi des Presseportals für die Menschenrechte ProMosaik das Engagement der deutschen Menschenrechtlerin und Übersetzerin Ellen Rohlfs und eine Auswahl ihrer Gedichte zu wichtigen Themen rund um den Nahostkonflikt. Gedichte sind für die Autorin die Sprache der Seele; denn Poesie und Menschenrechtsarbeit, Kunst und Friedens-arbeit lassen sich nicht voneinander trennen. Poesie für die Menschenrechte ist in diesem Sinne eine dialogische Poesie. Über die kolonialistische Beschaffenheit des Nahostkonflikts schreibt Milena Rampoldi: "Für mich ist der israelisch-palästinensische Konflikt kein religiöser Konflikt und kein Kampf zwischen Religionen, sondern ein Kampf um Land, Ressourcen, Siedlungen, Wasser und Macht. Aber Religionen können den Konflikt wiederum auf mikro-sozialer Ebene ohne Zweifel lösen." Die Menschenrechtsarbeit ist eine Lebensaufgabe und pessimistisch ausgedrückt ist sie eine Sisyphusarbeit, der aber Ellen Rohlfs unermüdlich nachgeht. Im Nachwort schreibt Evelyn Hecht-Galinski über Ellen Rohlfs: "Tatsächlich verbindet mich mit Ellen ein politischer Einklang, da auch ich mich als bekennende Anti-Zionistin dagegen wehre, dass Deutschland dieses "besondere" Verhältnis zu Israel pflegt, unter Ausblendung der international geächteten Völkerrechts- und Menschen-rechtsverbrechen. Keine deutsche Staatsräson für die ethnische Säuberung Palästinas! Demzufolge gibt der Holocaust dem "Jüdischen Staat" nicht das Recht als koloniales Terror-Regime im illegal besetzten Palästina zu herrschen und ein anderes Volk, das palästinensische, zu vertreiben, zu enteignen und jeglicher Rechte zu berauben."

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 133

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Milena Rampoldi

ELLEN ROHLFS,

Ellen Rohlfs, Gedichte für den Frieden in Nahost

Copyright:EllenRohlfsundMilenaRampoldi

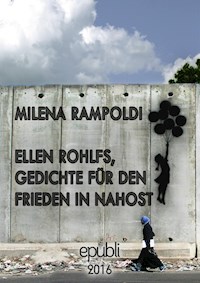

Cover: Jakob Reimann für ProMosaik

Verlag: EPUBLI

Prinzessinnenstraße 20

10969 Berlin

www.epubli.de

All rights reserved.

Widmung

Ich möchte dieses Buch allen Kindern dieser Welt widmen, die Krieg und Unterdrückung begegnet sind, weil wir Erwachsene diese nicht

vermeiden wollten.

Einleitung

In diesem Buch möchte ich das Engagement der deutschen Menschenrechtlerin und Übersetzerin Ellen Rohlfs (*1927) und eine Auswahl ihrer Gedichte zu wichtigen Themen rund um den Frieden in Nahost und die Überwindung des israelisch-palästinensischen Konflikts vorstellen.

Was mir vor allem am Herzen liegt, sind in diesem Zusammenhang drei Aspekte.

Zum Ersten möchte ich das Leben von Ellen Rohlfs kurz zusammenfassen, um aufzuzeigen, wie eng die Tätigkeiten im Bereich der Menschenrechte immer mit den Menschen zusammenhängen, die uns auf unserem Lebensweg begegnen und die uns fördern, unterstützen, herausfordern und somit auch und vor allem an den Hindernissen wachsen lassen. In einem Interview mit ProMosaik sprach Ellen von den Begegnungen mit den Menschen auf ihrem Lebensweg wie von Wundern.

Dass es sich bei der Friedensarbeit rund um den israelisch-palästinensischen Konflikt bisher um eine Sisyphusarbeit handelt, da wir gegen den Goliath der Waffenlobbys und der zionistischen Internationale ankämpfen und uns auch mit dem Schuldgefühl der Deutschen wegen der Schoah und der brutalen Judenverfolgung während der NS-Zeit immer noch auseinandersetzen müssen, ist mir in diesem Zusammenhang absolut klar.

Was mich immer schon dazu bewegt hat, diesen Kreislauf der Schuld und der Übertragung dieser Schuld auf die heutige ideologische Positionierung Deutschlands im Rahmen des israelisch-palästinensischen Konfliktes zu durchbrechen, sind vor allem zwei jüdische Humanisten und Antizionisten.

Zum ersten ist es Erich Fried mit seinem wundervollen Gedicht „Höre Israel“, dessen Titel in Anlehnung an das so schöne Gebet des puren jüdischen Monotheismus SchemaIsrael und somit des überzeugten, humanistischen Antizionismus, für mich den Kreis schließt:

Erich Fried

Höre, Israel!

Als wir verfolgt wurden, war ich einer von euch.

Wie kann ich das bleiben,

wenn ihr Verfolger werdet?

Eure Sehnsucht war,

wie die anderen Völker zu werden die euch mordeten.

Nun seid ihr geworden wie sie.

Ihr habt überlebt

die zu euch grausam waren.

Lebt ihre Grausamkeit in euch jetzt weiter?

Den Geschlagenen habt ihr befohlen:

„Zieht eure Schuhe aus“.

Wie den Sündenbock habt ihr sie in die Wüste getrieben

in die große Moschee des Todes deren Sandalen Sand sind

doch sie nahmen die Sünde nicht an die ihr ihnen auflegen wolltet.

Der Eindruck der nackten Füße

im Wüstensand überdauert die Spuren eurer Bomben und Panzer.

Zum zweiten ist es die Aussage der Philosophin Hannah Arendts zum „symbiotischen Spiel“, wie ich es nennen möchte, zwischen dem ewigen Antisemitismus und dem zionistischen Staat, der vorgibt, das Weltjudentum zu vertreten und für alle Juden dieser Welt zu stehen und den Antisemitismus nutzt, um diesen Mythos der „jüdischen Staatsraison“ immer wieder neu zu erfinden und zu intensivieren.

Das folgende Zitat stammt aus dem berühmten Buch Totalitarismus von Hannah Arendt:

„Jedermann weiß, dass Entstehen und Anwachsen des modernen Antisemitismus mit dem Prozess der jüdischen Assimilation, der Säkularisierung und dem Absterben der alten religiösen und geistigen Gehalte des Judentums, koinzidiert. Betrachtet man diesen Prozess von einem jüdischen Standpunkt, so bedeutet er, dass große Teile des Volkes durch eine innere Auflösung bedroht waren. In dieser Situation gerieten diejenigen, welche dieser Prozess mit Sorge erfüllte, auf die merkwürdige Idee, dass man sich vielleicht des Judenhasses zum Zwecke einer gleichsam zwangsweisen Konservierung des Volkes bedienen könne. Je „ewiger“ der Antisemitismus, desto sicherer die „ewige“ Existenz des jüdischen Volkes“.

Gerade darin habe der fundamentale Denkfehler des Zionismus gelegen. In diesem Sinne fährt Hannah Arendt fort: „Die Behauptung, der Antisemitismus halte die Juden zusammen und garantiere ihre Fortexistenz als Volk, sei durch Hitler auf das Grausamste widerlegt. Der Antisemitismus ist genau das, was er zu sein vorgibt: eine tödliche Gefahr für Juden und nichts sonst.“

Genau auf dieser Grundlage werden die MenschenrechtlerInnen, die Palästina unterstützen, vom zionistischen Hasbara-Apparat und von den philo-zionistischen Christen im Westen als Antisemiten abgestempelt. Und das geschah natürlich auch Frau Rohlfs. Ein Beispiel einer negativen Kritik, die ihr menschenrechtliches Engagement geradezu kaputtspricht, ist das folgende Zitat von Claudio Casula in einem Artikel von 2008, der auf dem BlogSpiritof Entebbe erschien. Möchte nur einen kleinen Ausschnitt zitieren, um direkt mit den beleidigenden Pseudoargumenten und Anschuldigungen des Autors abzuschließen:

„Wo nun wirklich nichts ausgelassen wird, hat natürlich auch die deutsche Komponente zur Sprache zu kommen. Gerade als Deutsche, das hat Frau Rohlfs aus unserer Geschichte gelernt, muss man sich angesichts der Gräuel im Dritten Reich, nun ja: auch heute gegen die Juden stellen.“1

Seit ich mich mit Yakov Rabkin, Professor für zeitgenössische Geschichte an der Universität Montreal über das Thema der Anschuldigungen des Antisemitismus, die gegen westliche Menschenrechtler und selbst gegen jüdische Antizionisten, die als „selbsthassende Juden“ beschimpft werden, nur so hageln, unterhalten habe, habe ich mich stoisch aus dem Verteidigungskampf zurückgezogen.

Hannah Arendt

Denn Yakov schrieb mir mal: „Wenn schon müssen die ihre Anschuldigungen gegen dich beweisen und nicht umgekehrt. Es ist nicht unsere Aufgabe zu beweisen, dass wir keine Antisemiten sind, sondern deren Aufgabe zu beweisen, dass wir welche sind.“

Yakov Rabkin

Zweitens möchte ich anhand der Gedichte von Ellen Rohlfs auch die wichtige Beziehung zwischen dem Schreiben von Gedichten und den Menschenrechten aufzeigen. Gedichte sind die Sprache der Seele, und für mich lassen sich Poesie, Menschenrechtsarbeit, sozio-politisches Engagement und Friedensarbeit nicht voneinander trennen.

Ein Gedicht ist kein Monolog, sondern ein Dialog. Ganz im Sinne des vor kurzem von ProMosaik veröffentlichten Gedichtbuches „CARA“2geht es auch bei den Gedichten von Ellen Rohlfs darum, den Dialog zwischen dem ICH und dem DU, der eigenen Identität und dem FREMDEN, ANDEREN aufzuzeigen, mit dem wir in eine empathische Relation treten.

Denn Empathie ist eine der Voraussetzungen für jegliche Arbeit im Bereich der Menschenrechte. Wenn man sich in den ANDEREN hineinversetzen kann, ist man auch in der Lage zu verstehen, dass auch der sogenannte „Feind“ den Frieden wünscht und braucht wie man selbst und dass dieser Friede auf der Gerechtigkeit basiert und ohne diese nicht zustande kommen kann.

Die Beziehung zwischen dem ICH und dem DU ist aber nicht nur eine Beziehung zwischen der eigenen Person und dem Fremden, sondern erweitert sich auch zu einer Beziehung zwischen dem ICH als Kultur und Religion und dem DU als der fremden Kultur und Religion.

Für gläubige Menschen bleibt aber die wichtigste ICH-DU-Beziehung die zwischen dem Geschöpf als ICH und dem Schöpfer als DU, das sich als DER VÖLLIG ANDERE darstellt. In diesem Zusammenhang möchte ich mich an den großen jüdisch-französischen Philosophen Emmanuel Lévinas anlehnen, der vom ANDEREN als von Dem spricht, der unerreichbar bleibt, denn wenn ich ihn einnehmen könnte, wäre er nicht der ANDERE.

Diese Relation auf den interreligiösen und interkulturellen Dialog zu übertragen, bedeutet jegliche Idee des Kolonialismus, der Demokratisierung von außen, der Assimilation und der Auslöschung der Unterschiede zurückzuweisen.

Drei Bilder von LaBGC zum Thema „CARA“

Denn Empathie bedeutet Respekt vor den Unterschieden und demütige Auseinandersetzung mit dem bunten und herausfordernden Mosaik dieser Welt.

Für mich ist der israelisch-palästinensische Konflikt kein religiöser Konflikt und kein Kampf zwischen Religionen, sondern ein Kampf um Land, Ressourcen, Siedlungen, Wasser und Macht. Aber Religionen können den Konflikt wiederum auf mikro-sozialer Ebene ohne Zweifel lösen. Hierzu möchte ich den jüdischen Psychologen und Autor Henry Abramovitch zitieren, der genauso wie Ellen und ich davon überzeugt ist, dass man optimistisch und pessimistisch in Einem sein kann, wenn es um Israel und Palästina geht.

Henry Abramovitch

Er sagte mir in einem Interview mit ProMosaik, wie sehr der interreligiöse Dialog und die Empathie zum Aufbau des Friedens beitragen könnten. Dass dieser Mikro-Erfolg dann kaum Einfluss auf die von der Gewalt und dem Militarismus gekennzeichnete kolonialistische Politik des zionistischen Israels nehmen wird, ist klar, und genau darin besteht unser globaler Pessimismus. Aber unsere Arbeit geht wie die von Sisyphus weiter. Wir geben nicht auf.

Drittens geht es mir in diesem Buch um einige Konstanten und Strategien, die den Kampf für den Frieden kennzeichnen und die wir uns zu Eigen machen sollten. Denn Menschenrechtsarbeit ist eine Arbeit, die uns ein ganzes Leben lang begleitet und prägt.

Die Menschenrechtsarbeit ist eine Berufung, die man nicht einfach abschalten kann, sondern die ganz eng zu unserem Lebensalltag und zu unserer Persönlichkeit gehört. Ganz im Sinne von Johann Wolfgang von Goethe ist die Menschenrechtsarbeit der Weg als Ziel und somit ein Lebensprozess.

Sisyphus mit seinem Felsen

Und dies wird anhand der Biographie von Ellen Rohlfs und ihrer Gedichte so klar deutlich. Menschenrechte kann man nicht einfach abstellen, und so auch nicht ein Leben für die Menschenrechte. Denn der Kampf um die Menschenrechte ist in der Seele der Menschen, die diesen Weg gehen, so stark verankert, dass nur der Tod das Ende dieses Engagement bedeuten kann.

Die Menschenrechtsarbeit, die das Leben von Ellen Rohlfs immer noch durchzieht, fokussiert auf den palästinensisch-israelischen Konflikt und auf das unerlässliche Erfordernis, für den Frieden und die Gerechtigkeit für die Palästinenser zu arbeiten, weil die Palästinenser das Opfer der zionistischen Besatzung, Apartheidpolitik und Unterdrückung sind.

Eine antizionistische Haltung bedeutet für Ellen Rohlfs eine Haltung, die sich an den universalen, ethischen Werten des Monotheismus und somit auch des Judentums als der ersten monotheistischen Offenbarungsreligion orientiert, dem der Zionismus als kolonialistische Ideologie vollkommen widerspricht.

Die Manipulation der Religion zu politischen Zwecken ist im Judentum wie auch im Christentum und Islam allgegenwärtig in der Geschichte. Denn Gewalt gehört wesentlich zur historischen Ausdrucksform des Menschen, der des „Anderen Frau“ und des „Anderen Gut“ aneignen möchte.

Militarismus und Waffenentwicklung dienen dieser Zielsetzung, die oft mit Etiketten wie „Krieg gegen den Terror“, „Verteidigung gegen den Terrorismus“, „nationales Sicherheitsprogramm“ verschleiert wird, um den Krieg im Namen der Menschenrechte glaubhaft in den Medien zu verkaufen und internationale Rechtfertigungen dafür zu finden.

Und die Verwechslung zwischen der Kritik an der durch die Religion begründeten Ideologie des Zionismus und dem Antisemitismus, der darin besteht, Juden einfach zu diskriminieren, weil sie Juden sind, ist eine Falle, in die viele tappen. Auch diesem Vorurteil möchte ich mit diesem Büchlein entgegenwirken.

Denn Menschen, die sich für Palästina und die Menschenrechte in Palästina einsetzen, streben die Gerechtigkeit und Gleichberechtigung für alle Menschen an. Und der Zionismus entmenschlicht in seinem aktuellen politisch-militärischen Konstrukt die Palästinenser und rechtfertigt Landraub, Apartheid, Administrativhaft, willkürliche Tötungen, Folter und Diskriminierungen mit dem Recht der Zionisten auf einen „Judenstaat“, der aber keiner ist, weil er keinesfalls die Juden als Weltjudentum vertritt, sondern dem Geist des Judentums zutiefst widerspricht.

Yakov Rabkin spricht in diesem Zusammenhang vom Zionismus als einer Form der Auflehnung gegen das Judentum und seine Werte. Wir brauchen nur die Tagebücher des Gründers des Zionismus, Theodor Herzl aufzuschlagen, um dies zu beweisen. Er erklärt beispielsweise in seinem Eintrag vom 12.06.1895 ganz offen, wie Landraub und Vertreibung in die Praxis umgesetzt werden können. Er schreibt: „Zaubert die mausarme Bevölkerung aus dem Land hinweg, indem ihr dieser die Beschäftigung verweigert … beides, der Prozess der Expropriation und die Vertreibung der Armen muss diskret und mit Umsicht erfolgen“.

In einem Brief von David Ben-Gurion, dem ersten Premierminister des Staates Israel, an seinen Sohn Amos (5.10.1937) heißt es unter anderem ganz im Sinne Herzls Aussage „Wenn ihr wollt, ist es kein Traum“ Folgendes:

„Ich bin mir sicher, wir werden auch in allen anderen Teilen des Landes siedeln, sei es durch ein Abkommen und ein beidseitiges Verständnis mit unseren arabischen Nachbarn oder auf andere Weise. Wir errichten jetzt erst einmal einen jüdischen Staat, auch wenn er sich nicht über das ganze Land erstreckt. Der Rest wird mit dem Lauf der Zeit kommen. Er muss kommen.“

Und 1948 erklärte Ben Gurion als Premierminister des neu gegründeten israelischen Staates: „Wir müssen alles tun, damit die Palästinenser nie wieder zurückkehren… Die Alten werden sterben, und die Jungen werden vergessen“.

Somit geht es in der menschenrechtlichen Arbeit darum, einige Mythen abzubauen, die zur Wahrheit gelogen wurden und sich den Menschen zu nähern, Juden wie Palästinensern, um gemeinsam am großen und unentbehrlichen Projekt des gemeinsamen Friedens zu arbeiten. Und dieser Frieden kann nur wachsen, wenn die Nakba nicht vergessen wird.

Yehuda Stolov, der Leiter des Interfaith Encounter Association in Jerusalem sagte mir zur Methode des Gesprächs zwischen Juden und Palästinensern:

„…derselbe Ansatz der Hervorhebung der Gemeinsamkeiten und des freundlichen Umgangs mit den Meinungsverschiedenheiten und Unterschieden ermöglicht fruchtbare Gespräche, in denen Beziehungen aufgebaut werden.”

David Ben-Gurion

Theodor Herzl

Der fehlende Frieden basiert auf Verdacht, Angst und fehlendem Vertrauen in den jeweils „Anderen“, der natürlich immer als Einziger am Konflikt Schuld und somit der Terrorist auf der Bühne der Weltgeschichte ist.

Daher sind die interpersönlichen Beziehungen der Ausgangspunkt jeglichen erfolgreichen interreligiösen Dialogs. Der Staatszionismus der extremistischen Politiker Israels ist nicht die Ideologie, die alle vertreten. Viele Israelis sehnen sich nach Gerechtigkeit für die Palästinenser und wünschen sich das Ende der Besatzung, der Unterdrückung und der Apartheid.

Sie wissen aber alle, dass Krieg und Waffen für Israel wirtschaftlichen Wohlstand bringen. Sie wissen alle, wie stark Kapital und Krieg zusammenhängen.

Am 18.02.2016 schrieben mir der Musiker und Autor David Wapner und seine Frau, die Künstlerin Ana Camusso, aus Arad:

„Die Waffenlobbies arbeiten hart und grausam. Krieg bringt in Israel Geld. Und das ist abscheulich“.

Hierzu möchte ich ein Zitat des Politologen, Dichters und Künstlers Rudolph Bauer anführen, der zum engen Bezug zwischen Finanzwelt und Kriegsoperationen schreibt3:

„Kriege sichern die eingenommene Machtstellung. Der theoretische und wirkliche Zusammenhang von Kapitalwertsteigerung und Machtsicherung der Eigentümerklasse erklärt, warum letztere sowie ihre Eliten nicht davor zurückschrecken, alles zu unternehmen, um die Wertdynamik des Kapitals zu erhalten und an der Macht zu bleiben. Obgleich inhuman und undemokratisch, erscheinen Krieg, Totalitarismus und das In-Kaufnehmen von Katastrophen als die bessere Option statt den Wertverfall des Kapitals und den Verlust von Macht und Privilegien auf sich zu nehmen.“

Aber in Israel wie anderswo gibt es auch die pazifistische Front, die sich unermüdlich gegen den Goliath der Waffenlobbies auflehnt. Und einer dieser israelischen Pazifisten ist Uri Avnery (*1923) der israelischen Friedensvereinigung GushShalom (Der Friedensblock), mit dem Ellen Rohlfs seit Jahrzehnten zusammenarbeitet und deren autorisierte Übersetzerin sie ist. Über die Entstehung von Gush Shalom schreibt Uri Avnery auf seiner Webseite:

„Als Anfang 1993 Yitzhak Rabin 215 islamische Aktivisten über die Libanongrenze deportierte, wurden gegenüber seinem Büro Protestzelte aufgestellt. Wir zelteten dort 45 Wintertage und -nächte. Rachel, die einzige Frau, war die ganze Zeit dabei. Es entstand eine wunderbare Freundschaft zwischen ihr und dem extremsten islamischen Sheikh Raed Salah. Er hatte große Achtung vor ihr. Sie scherzten miteinander.

Yehuda Stolov im Gespräch mit einer Palästinenserin

In diesen Zelten gründeten wir GushShalom. Für sie war die Ungerechtigkeit, die man den Palästinensern antat, unerträglich.“

Der Friede ist und bleibt der einzige Weg für Juden und Araber im historischen Palästina, obwohl er seit Jahrzehnten so unerreichbar erscheint und die Nachrichten nur von Blut und Unterdrückung erzählen.

Was aber die Sisyphusarbeit des Menschenrechtlers für die Rechte der Palästinenser erträglich macht, sind die Menschen, die er auf seinem Weg kennenlernt.

„Auf dieses bemerkenswerte Wort aus den alten und weisen „Sprüchen der Väter“ stieß ich 1987 zu Beginn der Intifada bei einem Besuch in Haifa bei einer jüdisch-arabischen Gruppe, die sich die Versöhnung beider Völker zur Aufgabe gestellt hat.

Und dazu – zu meinem großen Erstaunen - auch schon in Gaza war, um verletzten und kranken Palästinensern Blut zu spenden. Sie ist nicht die einzige Gruppe.