Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

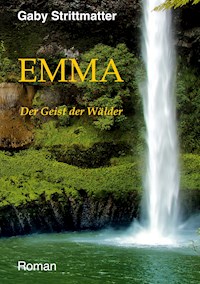

Im Hotzenwald tobt ein Bauernkrieg; die Salpeterer versuchen sich verzweifelt aus der Leibeigenschaft des Klosters St. Blasien zu lösen. Die Hebamme und Kräuterfrau Emma ist eine von ihnen und doch eine Außenseiterin. Die ungeklärten Umstände ihrer Abstammung und ihre merkwürdige Augenfarbe sind dem Dorf suspekt. Sie ist außerdem ein Freigeist, schert sich wenig um Konventionen, was den Pater, der die Seelen in seinem Sinne lenkt, immer wieder gegen sie aufbringt. Inmitten der blutigen Aufstände kämpft sie um ihre eigene Freiheit, um ihre Mutter, die lieber starb als sie zu gebären, um ihren unbekannten Vater und ihre aussichtslose Liebe zu dem Anführer der Salpeterer, der eine andere heimführte. Ihr Lieblingsplatz ist der Wasserfall, hier fühlt sie sich seltsam geborgen, als wache jemand über sie...

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 608

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Liebe Leserinnen und Leser,

historische Fakten werden erst lebendig, wenn man ihnen Leben einhaucht. Ich war im 18. Jahrhundert noch nicht auf der Welt, zumindest nicht in meiner jetzigen Form, darum kann ich nur interpretieren, warum die Menschen so gehandelt haben, wie es überliefert ist.

Man möge mir deshalb verzeihen, wenn ich neben den erfundenen Figuren auch den real existent Gewesenen eine Geschichte angehängt habe, die nur meiner Phantasie entsprungen ist.

Um eine gewisse Spannung zu generieren, braucht es Antipoden; keinesfalls möchte ich das Andenken dieser Personen beschädigen, sie nur aus ihren verstaubten Bilderrahmen holen und Ihr Interesse an ihnen und der wilden Geschichte der Salpeterer wecken.

Ich wünsche Ihnen so viel Freude beim Lesen, wie ich sie beim Schreiben hatte,

Ihre Gaby Strittmatter

Bevor das Korn verfaulen kann, muss die scharfe Sense ran!Lieblingssprichwort des Johann Burger

Man mag von ihm und überhaupt der ganzen Bewegung halten, was man möchte, aber eines kann man ihnen nicht absprechen: Sie waren mutig.

Inhaltsverzeichnis

Görwihl, 1709

Görwihl, 1719

Görwihl, 1720

Görwihl, 1725

Haselbach, Thomahof, 1726

Görwihl 1726

Haselbach, Thomahof, 1726

Haselbach, Thomahof, 1726

Görwihl, 1728

Görwihl, 1728

Am Wasserfall, 1728

Dogern, 1728

Görwihl, 1730

Waldshut, 1730

Görwihl, 1730

Haselbach, Thomahof, 1735

Görwihl, 1735

Am Wasserfall, 1735

Haselbach, Thomahof, 1735

Görwihl 1736

St. Blasien, 1736

Görwihl, 1736

Etzwihl, 1739

Görwihl, 1739

Görwihl, 1742

Görwihl, 1742

Görwihl 1742

Görwihl, 1742

Am Wasserfall, 1742

Görwihl, 1742

Görwihl, 1742

Görwihl, 1745

Am Wasserfall, 1745

Görwihl, 1745

Haselbach, Thomahof, 1745

Görwihl, 1745

Haselbach, Thomahof, 1745

Hottingerhof, 1745

St. Blasien, 1745

Görwihl, 1745

Görwihl, 1745

St. Blasien, 1745

Görwihl, 1745

Görwihl, 1745

Görwihl, 1746

Görwihl, 1746

Görwihl, 1755

Görwihl, 1709

Ein scharfer Schmerz fuhr in ihren Unterleib und zerschnitt ihn erbarmungslos. Panisch hielt sie die Luft an und stöhnte mit zusammengebissenen Zähnen. Gleichzeitig befiel sie eine Furcht wie sie sie noch nie in ihrem Leben verspürt hatte, außer vielleicht damals draußen beim Wasserfall. Die Erinnerung daran ließ heiße Wut in ihr emporsteigen. Sie krallte sich im Laken fest und stieß einen solch hasserfüllten Schrei aus, dass Elisabeth, die einzige, die bereit gewesen war, ihr zu helfen, erschrocken zurückfuhr.

„Grundgütiger, Kind, beruhige dich“, murmelte sie und strich ihr besänftigend über den Rücken. Sie nahm ein sauberes Tuch vom Tisch, das sie gemeinsam mit den anderen Utensilien dort hingelegt hatte und fuhr dem Mädchen über die schweißnasse Stirn.

„Ruhig, bleib ganz ruhig. So viele Frauen haben das vor dir geschafft und du wirst es auch können. Du bist noch so jung und voller Kraft, ängstige dich doch nicht!.“

Elisabeth half schon seit Jahrzehnten Kindern auf die Welt und hier sah sie keine Komplikationen, zumindest keine körperlichen. Die Kraft war da, allerdings in einer so wilden Form, dass sie beinahe fürchtete, sie nicht bezähmen zu können. Sie kannte Maria seit deren erstem Atemzug, denn auch ihr hatte sie vor sechzehn Jahren auf die Welt verholfen. Ihre Eltern, Johann und Emilie Burger, waren hart arbeitende, dickschädelige Bauern, die ihre Kinder im Geiste des wahren katholischen Glaubens erzogen, der die Wälder, wie sie genannt wurden, beseelte und den sie schon seit Jahrhunderten gegen den ketzerischen Einfluss der neuen protestantischen Lehren verteidigten. Ihre Geschichte war geprägt von Unruhen und Aufständen, die ganze Grafschaft Hauenstein ein ewig schwelender Herd der Unzufriedenheit und Auflehnung gegen das Kloster St. Blasien, dessen Leibeigene die meisten von ihnen waren. Obwohl es seine Rechte einst von den früheren Herren der Grafschaft erworben hatte, betrachteten die Bauern ihr Hörigkeitsverhältnis als Usurpation, wobei man die Legalität der Ansprüche geflissentlich übersah. Sie waren freie Bauern, die sich seit Jahrhunderten selbst verwalteten, sie brauchten keine Herren, denen sie sich unterwerfen und große Teile von ihrem hart erarbeiteten Lohn abgeben mussten. Überhaupt waren sie der Ansicht, dass sämtliche Steuern abgeschafft werden sollten, der Mensch war schließlich ein Abbild Gottes, der Arme so gut wie der Reiche, weshalb also sollte einer des anderen Eigentum sein?

Ihre Freiheit und ihr Glaube waren ihnen heilig, sie lebten mit festen Überzeugungen. Für sie kämpften sie, wenn nötig, sogar unter Einsatz ihres Lebens. Das Kloster hatte dies schon sehr schmerzhaft zu spüren bekommen, als es von den Bauern überfallen und geplündert wurde, damals, als der Pfarrer in Waldshut die neuen Lehren einführen wollte und dies bei den ohnehin erzürnten Leuten das Fass zum Überlaufen brachte. Zwar wurden sie vernichtend geschlagen und zur Huldigung gezwungen, aber ihre Haltung hatte dies nicht verändert. Im Verlauf der folgenden Jahre erhoben sie sich mehrmals wütend gegen die österreichische Landesregierung, die ihnen immer höhere Steuern abverlangte. Wieder wurden sie mit Waffengewalt niedergeschlagen, teilweise zwang sie auch die ausbrechende Pest in die Knie und außerdem war das alles schon lange her, aber die Bauern waren immer noch dieselben.

Man konnte sie ins Gefängnis werfen, sie foltern oder erschießen, aber den Geist töten konnte man nicht: Ihr Drang nach Freiheit, ihre Überzeugung eines selbstbestimmten Lebens lebte weiter, gärte weiter in den Köpfen.

Elisabeth hörte und sah viel; zwar lebte sie zurückgezogen in ihrer Kate am Rand des Dorfes, das sie nur verließ, wenn sie gebraucht wurde, aber sie war nicht dumm und reimte sich so manches zusammen. Johann und die anderen trafen sich regelmäßig im Adler und hielten feurige Reden. Sie schwelgten in der Erinnerung an die tapferen Männer, die sich mit nichts als ihrem unerschütterlichen Glauben an ihre angestammten Rechte dem Abt und dem Waldvogt entgegenstellt hatten. Sie hatten gekämpft und sie hatten verloren. Man hatte sie hingerichtet, mit militärischer Macht niedergeknüppelt, aber man hatte sie nicht besiegt. Der Geist war immer noch da.

Er waberte in gewissen Dörfern und er schwebte an solchen Abenden im Gasthof Adler, verdichtete sich umso mehr, je mehr Gebrannter die zornigen ausgetrockneten Kehlen hinunterfloss. Er ertränkte die erschrockenen Stimmen derer, die sie zu beschwichtigen versuchten, allen voran die des Müllers. Feiglinge waren sie, ihrer Väter nicht würdig, die ohne zu zögern ihr Leben für ihre Freiheit gegeben hatten.

Ein spöttisches Lächeln huschte über Elisabeths Gesicht. Männer waren solche Narren. Wären sie doch nur auch zuhause so tapfer wie im Adler. Mit Grausen erinnerte sie sich an Johanns Reaktion auf die Erkenntnis, dass seine älteste Tochter schwanger war. Durchs ganze Dorf hatte er sie gejagt, gebrüllt, dass die Kühe an dem Tag nur saure Milch gaben.

Johann, der Aufrechte, der versuchte, das im geheimen schwelende Feuer wieder anzufachen, das Feuer, das seinen Vater und all die anderen rächen und rehabilitieren würde. Johann, der Mutige, der sich zu Tode ängstigte, dass seine Tochter einen Bastard zur Welt bringen könnte.

Wieder schrie Maria auf und trommelte mit den Fäusten auf das Bett.

„Ich will es nicht! Verrecken soll sie da drin, die Brut!“

Sie warf den Kopf von einer Seite zur anderen und rollte wild mit den Augen.

Erschrocken fuhr Elisabeth zurück. Sprachlos starrte sie das Mädchen an, das sie aufwachsen gesehen hatte, ein so fröhliches liebes Kind, dass es einem das Herz erwärmte. Von früh bis spät sah man die blonden Zöpfe durch’s Dorf flattern. Als sie alt genug war, um im Stall mitzuhelfen, begann sie mit dem Singen, weil dies den Kühen angeblich Freude bereitete und sie darum mehr Milch gäben. Der kleinen Maria bereitete es offensichtlich mindestens eben so viel Freude, denn sie hörte nicht mehr damit auf, bis die Mutter sie kopfschüttelnd für die Nacht in die Kammer sperrte, damit sie Ruhe gab. Sie sang von morgens bis abends, kaum dass sie während der Schulstunden bei Pater Joseph still sitzen konnte. Der strenge Pater erdolchte sie beinahe mit seinen schwarzen Augen, aber selbst er konnte sie nur schwer im Zaum halten.

Wer sie hörte, begann unwillkürlich zu lächeln, auch wenn die Arbeit so mühsam war, dass es eigentlich nichts zu lachen gab. Johann war ganz vernarrt in seine Kleine. Wenn er abends aus dem Wald kam, lief sie ihm entgegen, dann hob er sie auf die müden Schultern und zog sie spielerisch an den langen Zöpfen. Er nannte sie sein Mariechen, sie blieb sein Liebling, auch als später ihre Geschwister geboren wurden. Mit fünfzehn hatte sie sich zu einer Schönheit entwickelt, groß und schlank, die dunkelbraunen Augen ein faszinierender Gegensatz zum honigfarbenen Haar. Johann platzte beinahe vor Stolz und schmiedete hochfliegende Pläne.

Sie waren alle Bauern im Dorf, sie waren alle arm, aber sie hatten ihr Auskommen, wenn die Natur es gut mit ihnen meinte und das Getreide nicht verfaulen ließ. Sie schlugen Holz und brachten es hinunter bis nach Basel. Ihre Frauen kümmerten sich neben der Hausarbeit ums Vieh und betreuten die Kinder, die während der ersten Jahre relativ unbeaufsichtigt durchs Dorf und über die Wiesen tollen durften. Noch bevor sie mit den Schulstunden bei Pater Joseph begannen, mussten sie schon im Stall mithelfen und die Mädchen wurden von der Mutter zur häuslichen Arbeit angeleitet, sie lernten den Brotteig zu kneten, das Gemüse einzukochen, das im Garten wuchs und die Löcher in Vaters Kittel zu flicken. Sie halfen beim Unkrautjäten und sie fütterten die Hühner, die durch den Hof stolzierten. Zum Spielen blieb ihnen dann nicht mehr viel Zeit, aber sie waren unbekümmert, das Leben war eben so, sie kannten es nicht anders.

Johann hatte vor Jahren schon Bekanntschaft geschlossen mit dem Thoma Jakob, einem bärenstarken Kerl mit ausgeprägtem Selbstbewusstsein. Der Jakob besaß den größten Hof in Haselbach drüben und verfügte darüber hinaus auch über die größte Klappe weit und breit, was ihm sofort Johanns Sympathie eingebracht hatte, denn er sprach ihm aus der tiefsten Seele, wenn er lärmend gegen die St. Blasier vom Leder zog. Im letzten April wurde er zum Einungsmeister gewählt und seither hatten die Treffen im Adler wieder an Häufigkeit zugenommen.

Johann suchte seine Nähe noch aus einem anderen Grund, denn er verfügte außerdem über einen Kindersegen, der sogar der Pfeifenorgel in Constanz Ehre gemacht hätte, angeführt von seinem Ältesten, dem Michel, der ihm an Stärke und wildem Charme nicht nachstand. Michel war zwei Jahre älter als Maria und in Johanns Augen schon sein Schwiegersohn. Er kannte ihn, seit er seinen Vater in den Wald begleitete und beobachtete zufrieden, wie geschickt er sich anstellte, wie schnell er gelernt hatte, von welcher Seite man die hohen Tannen behauen musste, damit sie einem nicht auf den Kopf fielen und wie sorgsam er das Pferd zwischen den am Boden liegenden Stämmen durchführte, damit es die wertvollen Bäume herausziehen konnte. Nie beklagte er sich über die schwere Arbeit und war überdies ein freundlicher, stets zum Lächeln bereiter Mensch.

Johann sann monatelang darüber nach, wie er die Sache einfädeln könnte und besprach sich mit Emilie, die prinzipiell mit seinem Plan einverstanden war, obwohl sie ihn schmunzelnd fragte, ob er nicht vielleicht auch Marias Meinung dazu einholen wollte. Aber das war mehr scherzhaft gemeint, denn woher sollte Maria wissen, was gut für sie war. Johann liebte sie zärtlich, aber dass er sie nach ihrer Ansicht zu ihrem künftigen Ehemann gefragt hätte, wäre ihm nie in den Sinn gekommen. Pater Joseph legte ihnen Gottes Wille immer sehr entschieden und ohne eine Frage offen zu lassen, dar, und Gottes Wille war nun einmal, dass eine Heirat zwischen Eltern und Gegenschwieger vereinbart wurde.

Die Gelegenheit ergab sich unvermittelt, als der Thoma Jakob eines Tages nach Görwihl kam, um an einer Versammlung teilzunehmen, die nach dem Kirchgang unter freiem Himmel stattfand. Johann instruierte Emilie, ihm Maria unter einem Vorwand auf die Wiese zu schicken, damit er sie dem Jakob zeigen könnte. So kam es, dass sich Maria mit hochroten Wangen und einem Krug Gebranntem durch eine lautstark diskutierende Männerhorde zu ihrem Vater durchzwängte. Sie war wütend über diesen Auftrag, denn sie verstand nicht, wieso ihre Mutter sie ausgerechnet in diesen Pulk hineinschickte, der einen Lärm wie eine Herde wild gewordener Stiere verursachte und sich ihrer Meinung nach viel zu wichtig nahm. Unwirsch wehrte sie die zudringliche Hand des Schenkenwirts ab, dessen ausladende Vorderseite ihr den Weg versperrte. Er grinste ihr anzüglich ins Gesicht und am liebsten hätte sie ihn vor’s Schienbein getreten.

Doch dann wurde ihre Aufmerksamkeit abrupt abgelenkt, denn kaum war sie um den Wanst des Wirts herum, blickte sie in die blauesten Augen, die der Himmel je hatte werden lassen. Sie gehörten einem baumlangen Knaben, der sie überrascht betrachtete. Er war von der anderen Seite des Wanstes gekommen und fast wären sie ineinander hineingelaufen. Maria fand dies höchst amüsant und begann zu kichern. Der Knabe fiel sofort ein. Sein Blick glitt entzückt über dieses süße, rotwangige Gesicht, das ihn so fröhlich anlachte, als wäre heute der schönste Tag, den man sich nur vorstellen konnte.

Die einen sagen ja so und die anderen behaupten genau das Gegenteil, wenn es um Liebe auf den ersten Blick geht, aber Tatsache war, dass sich Maria und der Michel auf der Stelle zueinander hingezogen fühlten. Der Mensch denkt und Gott lenkt, hätte Johann gesagt, denn genau dieses hatte er im Sinne und nun war sogar der Himmel auf seiner Seite. Was sollte da noch schiefgehen?

Als Maria schließlich zu ihrem Vater durchgedrungen war, strahlte sie wie ein Weihnachtsbaum und es brauchte kein weiteres Argument mehr, um den Thoma Jakob von Johanns Plan zu begeistern.

Das ganze Dorf wusste selbstverständlich, dass sie einander versprochen waren und sämtliche Mädchen im heiratsfähigen Alter und auch einige darüber beneideten Maria heimlich um ihren Zukünftigen. Elisabeth, die Hebamme, die von Berufs wegen in regelmäßigen Abständen in die Häuser kam, hörte die Leute über sie reden, als handelte es sich um die Hochzeit des Landvogts. Kopfschüttelnd verfolgte sie den aufgeregten Klatsch und murmelte ein ums andere Mal, dass man den Tag nicht vor dem Abend loben sollte, denn das würde nur das Unglück heraufbeschwören. Die Weiber lachten sie aus, bis auf diejenigen, denen die Hebamme schon immer unheimlich vorgekommen war. Für ihre begrenzten Begriffe verstand sie sich ein bisschen zu gut auf die natürlichen Abläufe, auf die heilenden Kräfte der Wurzeln und Kräuter und auch auf gewisse Zusammenhänge in den Köpfen der Leute und dies konnte doch wirklich niemand wissen, der von dieser Welt war.

Wäre sie ein oder zwei Jahrhunderte früher geboren worden, hätte Elisabeth vermutlich befürchten müssen, als Hexe gebrandmarkt und auf den Scheiterhaufen gepackt zu werden. Dieses Schicksal würde ihr zwar wohl erspart bleiben, aber sie wollte lieber nicht so genau wissen, wie viele dies insgeheim bedauerten, obwohl sie doch den meisten Frauen helfen konnte, ihre Kinder gesund auf die Welt zu bringen und dies auch zu überleben, was durchaus nicht üblich war.

Was die Hochzeit betraf, behielt sie jedenfalls recht, denn im Sommer nach dieser Zusammenkunft geschah etwas. Was genau das war, wusste keiner, vor allem nicht Johann und Emilie, deren Welt von heute auf morgen wie ein vom Wind gepeitschtes Strohhaus in sich zusammenfiel. Was, und viel interessanter, wer es war, erfuhr niemand, aber es führte dazu, dass Maria von einem auf den anderen Tag mit dem Singen aufhörte, sich völlig von ihrer Umwelt abkapselte und mit niemandem mehr redete. Und vor allem führte es dazu, dass sie nach einiger Zeit, für jeden sichtbar, einen immer dicker werdenden Bauch bekam.

Der Aufruhr, den dies nach sich zog, war nicht zu beschreiben. Emilie kämpfte wochenlang mit einem Nervenzusammenbruch und Johann verlor jedwede zärtliche Regung seiner Tochter gegenüber. Hatte er nach dem ersten Schock noch zu Gott gefleht, dass das Problem wenigstens vom zukünftigen Bräutigam selbst verursacht worden sein möge, so stellte sich sehr schnell heraus, dass diese Hoffnung trügerisch gewesen war.

Maria sprach kein Wort mehr und so sehr er sie auch bedrohte, sie beschimpfte und sogar verprügelte, es hatte keinen Zweck.

Er schämte sich in Grund und Boden vor dem Thoma Jakob, der ihn fortan äußerst kühl behandelte. Die Wut, die mit dieser Scham einherging, ließ er zunehmend an Emilie aus, da er sie bei Maria nicht loswerden konnte, denn die begann durch ihn hindurchzusehen, als wäre er aus Glas. Er fing an, mehr vom Gebrannten zu trinken als gut für ihn war und Maria brach es das Herz, ihn so zu sehen. Aber sie konnte ihm nicht helfen. Sie konnte nicht einmal sich selbst helfen, obwohl sie es weiß Gott versucht hatte.

Auch Elisabeth wusste nicht, was da im Sommer vorgefallen war, aber sie ahnte, als sie nun auf das hassverzerrte Gesicht hinunterschaute, wie sehr das Mädchen gelitten hatte und berührte scheu die schweißnasse Wange.

„Meine arme Kleine, alles wird wieder gut’, murmelte sie halb gegen ihre Überzeugung. Von der Familie war niemand da, keiner wollte ihr bei der Geburt beistehen, nicht einmal Emilie, und so hatte Elisabeth sie kurz entschlossen in ihre eigene Stube geholt, sie auf ihr eigenes Lager gelegt.

Es war ein sonniger Frühlingstag, in ihrem Garten vor der kleinen Kate blühten schon ganze Kissen voller Osterglocken, doch plötzlich befiel Elisabeth ein merkwürdiges Gefühl. Besorgt schaute sie durch das kleine Fenster in den Himmel hinauf, dessen Blau rasch von dunklen Wolken überwuchert wurde. Sie fühlte die herannahende Kaltfront mehr als sie sie sah und trotzdem fuhr sie zusammen, als ein Blitz die Wolken durchbrach und gleich darauf ein Schlag die Balken ihres Häuschens erzittern ließ.

Die Geburt dauerte nun schon Stunden und noch immer ging es keinen Schritt voran. Maria wälzte sich vom Schmerz gepeinigt von einer Seite auf die andere und knurrte wie eine verletzte Wölfin. Sie gestattete Elisabeth nicht, an Ort und Stelle zu untersuchen, warum sich das Kind so viel Zeit ließ. Elisabeth befürchtete, dass es sich in letzter Sekunde gewendet hatte und nun nicht hinaus konnte. Ihre Besorgnis wuchs von Minute zu Minute.

„Maria, so geht das nicht. Lass mich dir helfen, wir müssen das Kind umdrehen. Je länger wir warten, desto größer wird die Gefahr, dass es….. einen Schaden davontragen wird.“

Das Mädchen blickte mit aufgerissenen Augen vor sich hin. Dann presste es die Lippen zusammen und wurde steif wie ein Brett.

Elisabeth bekam eine Gänsehaut. Plötzlich verstand sie. Maria wollte gar nicht, dass das Kind geboren wurde, sie wollte es drinnen behalten, sie wollte … es …töten?! Aber damit würde sie sich auch selbst töten.

„Maria, es reicht jetzt!“

Unsanft nahm sie sie beim Handgelenk und schüttelte sie. Ihr standen die Haare zu Berge und allmählich packte sie die Verzweiflung. Wäre es ein körperliches Problem gewesen, hätte sie ein Mittel gefunden, hätte auf ihr profundes Wissen bedingt durch ihre Intuition und ihre langjährige Erfahrung zurückgreifen können. Aber so etwas hatte sie noch nie erlebt. Eine Frau, die ihr Kind nicht gebären wollte und lieber diesen wahnsinnigen Schmerz, der sie innerlich zerriss, zu ertragen bereit war.

„Maria!“, wiederholte sie drängend. Aber das Mädchen reagierte nicht.

Was sollte sie tun? Was konnte sie tun?

Ihre Gedanken überschlugen sich. Sie wusste, dass es eine Möglichkeit gab, sie wusste, obwohl sie es selbst noch nie getan hatte, wie es getan werden musste. Hastig überprüfte sie im Geiste die Instrumente, die ihr zur Verfügung standen. Sollte sie es wirklich wagen? Wer würde sie zur Rechenschaft ziehen, wenn sie keinen der beiden retten konnte? Weder die Mutter noch das Kind? Wer außer ihr selbst? Wollte Maria überhaupt gerettet werden? Das Kind konnte sie nicht fragen, aber war es nicht ihre Christenpflicht, es zu versuchen?

Dieser Gedanke gab den Ausschlag. Sie erhob sich so hastig von ihrem Schemel, dass er umstürzte und rannte in ihrer Stube hin und her, bis sie alles gefunden hatte, wonach sie suchte. Zunächst schöpfte sie mit einer Kelle einige Schluck Wasser aus dem Kessel, der immer über dem Feuer hing, in eine Tasse und warf danach alle Utensilien, die sie benötigte, in das brodelnde Wasser hinein. Während sie auskochten, eilte sie in ihren Garten, schnitt eine Handvoll Blätter eines kleinen Busches ab und ließ sie in der Tasse ziehen. Nach kurzem Zögern gab sie noch einen nicht unerheblichen Schluck Gebrannten dazu. Sicher war sicher.

Nach einigen Minuten begann sie, Maria den Trank einzuflößen, wobei sie mit Widerstand rechnete. Aber das Mädchen war in eine Art Starre verfallen, die in Elisabeth eine böse Vorahnung hervorrief. Trotzdem träufelte sie ihr den Tee in den Mund. Maria schluckte ihn mechanisch.

Die Hebamme fischte die Instrumente mit einer langen Zange aus dem heißen Wasser und legte sie auf einem sauberen Tuch neben dem Bett zurecht. Sie atmete tief durch und begann ihr Werk.

Eine Stunde später setzte sie sich zitternd auf den Schemel. Zügig wickelte sie den Säugling in ein weiches Baumwolltuch und befreite die kleine Nase vom Schleim. Ihr Puls raste und ihr Herz pochte so laut, dass sie nicht hören oder fühlen konnte, ob der kleine Körper noch am Leben war.

Da! Plötzlich bewegten sich die Ärmchen und Beinchen und ganz deutlich konnte sie nun den Herzschlag spüren. Das Kind riss den Mund auf und begann zaghaft zu schreien, zunächst leise, dann immer lauter. Elisabeth lachte erleichtert. Sie konnte sich nicht erinnern, jemals in ihrem Leben so froh gewesen zu sein. Es war ein Mädchen und sie hatte sie aus dem Mutterleib geholt ohne sie zu verletzen. Einen dieser neuen Chirurgen würde es wahrscheinlich grausen, aber das war ihr völlig egal.

Zärtlich drückte sie das schreiende Bündel an sich. Abrupt verstummte es und öffnete die Augen. Die Haut war glatt wie bei einem Pfirsich und die Augen blickten sehr klar.

Elisabeth erstarrte.

Sie war nicht abergläubisch und für ihre Verhältnisse ein eher aufgeklärter Mensch. Man konnte sie nicht leicht ins Bockshorn jagen, aber was sie hier sah, ließ ihr die Haare zu Berge stehen. Diese Augen! Ein Auge war blau und das andere braun mit einem Stich ins Grüne. Das Kind hatte ganz eindeutig zwei verschiedenfarbige Augen!

„Maria, wie hast du das nur fertig gebracht?“, murmelte sie und sah zu dem Mädchen hin, dessen endlich entspanntes Gesicht noch leicht rosig überhaucht war. Aber sie wusste, dass dies täuschte, denn Maria war tot. Sie hatte die Blutungen nicht stoppen können. Es tat ihr unendlich leid, aber insgeheim vermutete sie, dass das Mädchen genau dies beabsichtigt hatte.

„Du armes Kleines“, sagte sie zu dem Kind, das ruhig zu ihr emporblickte. „Sei trotzdem willkommen in dieser Welt, wer immer du auch bist!.“

Sie schaute in den Himmel hinauf, der sich schon seit einer Weile wieder in leuchtendem Blau wölbte. Plötzlich, sie hatte keine Ahnung, woher der Gedanke gekommen war, entfaltete er sich vor ihrem geistigen Auge, als hielte ihr der liebe Gott ein Blatt Papier vor die Nase, auf dem geschrieben stand:

Das ist Emma.

Görwihl, 1719

„Emma!“

Das war schon das dritte Mal, dass Elisabeth über die Wiese hinweg nach ihr rief und diesmal klang ihre Stimme ungeduldig. Emma hörte sie wohl, reagierte aber nicht. Sie wusste, es war Zeit für den Abendsegen und Elisabeth würde sie bald holen kommen. Sie kannte ihren Lieblingsplatz und wusste, wo sie sie finden würde.

Sie saß mit überkreuzten Beinen auf einem Stein in der Nähe des großen Wasserfalls und betrachtete fasziniert die vielen Farben, die die schräg stehende Sonne auf die sprühenden Tropfen zauberte. Als wären es kleine Edelsteine, die die Göttin des Wassers in die Welt hinausschleuderte, um die Menschen zu entzücken.

Emma dachte in Metaphern. Natürlich war ihr das nicht bewusst, aber sie beseelte alle Dinge, die Pflanzen und die Tiere, als könnten sie sprechen und ihr mitteilen, was sie gerade fühlten. Sie liebte die Natur, besonders den duftenden Wald mit seinen hohen dunkelgrünen Tannen, der sogar manchen Erwachsenen Furcht einflößte, besonders, wenn ein Sturm aufkam und sich die langen Äste bogen, als wollten sie einen packen und in die wirbelnden Lüfte schleudern.

Emma hatte niemals Angst, auch dies war ihr nicht bewusst, aber sie fühlte sich immer als ein Teil der Natur, als dem Wald zugehörig und warum also sollte er ihr etwas tun? Elisabeth hatte dies schon ziemlich früh verstanden und war seitdem nicht mehr in solcher Sorge um das Kind wie in den ersten Jahren, als es schon regelmäßig auf seinen kurzen Beinchen alleine in die Welt hinausgestapft war und sie, der Panik nahe, in den Wiesen oder am Waldrand nach ihm suchte. Schon damals zog es Emma in die Nähe des Wasserfalls, was sich Elisabeth mit der Faszination erklärte, die dieses Element nun einmal auf alle Menschen ausübt, obwohl die Bauern alle Hände voll zu tun und wenig Muße hatten, ein Naturschauspiel zu bewundern, selbst wenn es sich direkt vor ihrer Stubentüre befand.

Auch sie war in diesen Monaten sehr beschäftigt, denn der Sommer war für viele Kinder im Dorf ein beliebter Zeitpunkt, um ins Leben zu treten, was sie insgeheim belustigte. Die Bauern waren nun einmal ein arbeitsamer Schlag, der die Hände nicht in den Schoß legen mochte. Konnte man im Winter nicht in den Wald und nicht auf’s Feld, dann kümmerte man sich eben verstärkt um den eigenen Fortbestand.

Seit Emma laufen konnte, schlug sich Elisabeth mit der Frage herum, was sie mit ihr anstellen sollte, wenn nach ihr gerufen wurde. Das Kind entwickelte solch einen Freiheitsdrang, dass sie es am liebsten angebunden hätte. Anfänglich sperrte sie es in die Kammer, was aber zu einem derart kriegerischen Wutgeschrei führte, dass ihr noch hinter dem Gartentor die Ohren platzen wollten. Mitnehmen konnte sie sie natürlich auch nicht, denn selbst wenn dies gestattet gewesen wäre, so hatte doch ihr Entschluss das Kind bei sich zu behalten und es selbst aufzuziehen, im Dorf zu entschiedener Ablehnung geführt. Johann und Emilie hatten sich geweigert, es auch nur anzusehen, sie liefen bis heute an ihm vorbei, als käme es vom Mond.

Pater Joseph wetterte sehr subtil von seiner Kanzel, Kinder der Sünde hätten ein Leben lang für diese Schuld zu büßen und am Ende wartete natürlich die Hölle auf sie, wobei ihm Elisabeth teilweise recht gab, allerdings in einem anderen Sinn. Spöttisch dachte sie, dass der Gute mit seinen Tiraden wohl beabsichtigte, die Menschen so einzuschüchtern, dass weitere Sünden dieser Art unterblieben, aber sie bezweifelte stark, dass dies zum Erfolg führte. Schon seit Jahrhunderten versuchten die Pater, das ungebildete Bauernvolk zu disziplinieren und war es ihnen vielleicht gelungen? Elisabeth mochte keine Wetten darauf abschließen, wie viele der armen Würmer, denen sie auf die Welt verhalf, tatsächlich in die Stuben gehörten, in die sie hineingeboren wurden. Menschen waren und blieben eben Menschen, auch wenn das Fegefeuer bereits ihre Zehen ankokelte. Ihrer Meinung nach hätte der Pater besser daran getan, sich der sündigen Würmer anzunehmen als sie der Verachtung preiszugeben, aber wer war sie schon, einen Kirchenvertreter zu kritisieren? Das wagte niemand, schon gar kein Weib, denn das hätte er sofort hinterhergeschickt ins Fegefeuer.

Zwar war es durchaus üblich, dass die Frauen nicht mit ihrer Meinung hinter dem Berg hielten und ihren Männern zuzeiten kräftig die kantigen Bauernschädel wuschen, aber dies geschah ausschließlich hinter verschlossenen Türen. In der Öffentlichkeit redeten nur die Männer, die Predigten des Paters würden jedoch selbst sie niemals in Frage stellen.

Die Wälder waren ein sehr katholisches Völkchen, und das nicht erst, seit sie von den Habsburgern regiert wurden. Zwar wurde die haarsträubende Geschichte dieses spinnerten Mönches, der sich vor zweihundert Jahren eine ellenlange Liste ketzerischer neuer Ideen ausgedacht und sie an die Kirchentür genagelt hatte, auch zu ihnen überliefert, aber das kam ihnen hanebüchen vor; den Papst und die katholische Kirche zu bekämpfen, die uralten Lehren aufzuweichen, die ihr Leben bis dahin bestimmt und geregelt hatten, das war, als wollte man Gott selbst in Frage stellen. Gott und die Menschheit, ihr Verhältnis zu- und untereinander, das war eine seit Jahrhunderten festgelegte Ordnung. Man wusste, woran man war, und folgte man den Worten der Bibel, so konnte einem Christenmenschen auf dieser Welt nichts zustoßen. Und stieß ihm doch etwas zu, dann handelte es sich um Bestimmung und war Teil eines Planes, den nur Gott allein kannte. Dafür wurde man dann aber auch im Himmel reich belohnt, wie jedes Kind wusste.

Was das Kind sonst noch wissen musste, wurde ihm ebenfalls vom Pater beigebracht. Von Constanz her vernahm man seit neuestem höchst irritierende Töne, wie etwa den Gedanken, der Kirche die Erziehung der Kinder wegzunehmen und in weltliche Hände zu legen, was den Bauern als der größte Unsinn erschien. Überhaupt kam derzeit einige Unruhe in das jahrtausende alte Gefüge der Kirche, aber für die Wälder war dies kein Grund, sich den Kopf zu zerbrechen. Die Lehren und Riten des katholischen Glaubens bildeten die unverrückbare, verlässliche Mitte ihres Lebens, weder seine Auslegung noch seine Vertreter auf Erden waren verhandelbar, insofern ignorierten sie diese ihrer Meinung nach blasphemischen Ansätze verächtlich. Noch jedenfalls.

Abgesehen davon hatten sie derzeit ganz andere Sorgen.

Mittlerweile schickte die Sonne schon sehr flache goldene Pfeile zwischen den Tannen hindurch und Emma saß noch immer auf diesem Stein. Sie liebte die Abendstimmung, vor allem im Sommer, wo die Dunkelheit noch so ferne war und die goldenen Töne um sie herum so intensiv wurden, dass sie sich immer vorstellte, in flüssiges Gold gesponnen zu werden. Fleißige Spinnchen würden ihr ein Kleid weben, so filigran und elastisch, dass es sie auf den goldenen Pfeilen hinauf in den Himmel tragen würde, damit sie nachschauen könnte, was hinter diesem glühenden Ball käme.

Sie hatte so viele Fragen und bekam doch nur wenige Antworten. Elisabeth bemühte sich nach Kräften, ihr die Welt zu erklären, aber sie war nie in eine Schule gegangen, hatte die Hebammenkunst von der alten Anna gelernt, die damals im Dorf die Kinder zur Welt brachte. Elisabeth hatte ihr Wissen stetig fortentwickelt; wie genau das gegangen war, wusste sie auch nicht, aber es war mit der Zeit zu einem profunden Schatz angewachsen, der ihr viele Schwierigkeiten lösen half. Allerdings erahnte sie die Dinge mehr als sie sie wusste, ihre Stärke war die Intuition, nicht die Theorie. Entsprechend konnte sie wenig detailliert auf die vielen Fragen Emmas nach dem Wie und Warum eingehen. Pater Joseph vermochte dies schon eher, aber seine Erklärungen waren sehr einseitig und beantworteten nahezu jeden biologischen Vorgang mit der göttlichen Schöpfung. Wohl verfügten die Mönche schon über ein relativ breitgefächertes Wissen, allerdings lebten die Bauern in ihrem Gefüge von festen Vorstellungen von Himmel und Erde; sie wollten keine wissenschaftlichen Erklärungen hören, denn das hieße, Gottes Allmacht in Zweifel zu ziehen. Das war Blasphemie und würde sie unweigerlich in die Hölle führen. Der Pater wusste genau, wie viel er ihnen zumuten konnte. Keine der Fragen, die ihn selbst plagten, diskutierte er öffentlich, denn er war der Fels, auf den sich die Menschen verließen, sein Wort hatte Gewicht und wo kämen sie hin, wenn er Fragen aufwarf, die nur zu weiteren Fragen führten, auf die niemand eine Antwort wusste. Ohnehin waren die Bauern ein unruhiger Schlag, der mehr oder weniger offen über die Notwendigkeit von Obrigkeiten nachdachte. Über sich akzeptierten sie nur den Himmel und ihn als dessen Vertreter.

Was er mit der wissbegierigen Emma anfangen sollte, war ihm noch nicht so ganz klar. Sie war zweifellos hellwach, aber sie war ein Bauernkind, zudem noch ein Mädchen, beides kein Umstand, der weiterführende Studien ermöglichen würde. Wozu auch? Für Felder, Stall und Haus brauchte es keine Studien, alles was dazu nötig war, lernten die Kinder im täglichen Leben. Mehr brauchte kein Mensch.

Emma seufzte. Wieso war ihr gerade der Pater in den Sinn gekommen? Er war so streng, dabei so langweilig, sie musste sich immer zwingen, ihm zuzuhören und sich auf seine gleichförmigen Ausführungen zu konzentrieren, die sich zumeist auf gottgefällige Verhaltensmaßregeln beschränkten. Das Leben hielt eine unendliche Liste von Verboten bereit, wie ihr schien. Wie sollte sie die alle befolgen können? Und jedem Verstoß folgte der unweigerliche Gang zur Hölle, so dass sie sich schon in frühen Jahren damit abfand, einmal dorthin zu fahren. Sie wollte so vieles wissen, so vieles lernen, über die Natur und den Wald, wieso es in manchen Jahren so viel regnete, dass die Erde von den Bergen gespült wurde und das Getreide verfaulte, woher der liebe Gott kam, wie weit entfernt die Sterne waren und warum manche Kinder einen Vater hatten und andere nicht. Ihr Wissen wuchs für ihren Geschmack viel zu langsam. Das einzige, das stetig anwuchs, war der Leibesumfang des guten Paters. Bald würde er nicht mehr durch die Kirchentür passen. Dieser Gedanke brachte sie zum Lachen.

„Warum lachst du?“

Überrascht schaute Emma auf. Hinter ihr stand ein zerzauster Knabe, ein kräftiges Bürschchen, dessen Stirnfransen so weit in sein Gesicht fielen, dass er kaum aus den Augen blicken konnte.

„Wieso schneidest du dir nicht die Haare?“, gab sie ungerührt zurück. „Du siehst ja gar nichts!“

Sie betrachtete ihn vom blonden Schopf bis zu den nackten Füßen. Er war, obwohl wahrscheinlich nicht viel älter, ein ganzes Stück größer als sie.

„Wo kommst du überhaupt her? Ich habe dich gar nicht gehört!“, setzte sie vorwurfsvoll hinzu.

„Stellst du immer so viele Fragen?“

Der Knabe ließ sich in einiger Entfernung am Rand des Baches nieder, der vom Wasserfall gespeist wurde und plätschernd in den Wiesen verschwand.

„Außerdem war ich zuerst dran.“

Emma überlegte kurz, ob sie ihn ignorieren sollte, dabei platzte sie schon beinahe vor Neugierde.

„Mir ist gerade der Pater eingefallen“, antwortete sie wahrheitsgemäß. „Er wird immer dicker.“

„Und das ist so lustig, dass man hier ganz alleine sitzen und sich tot lachen muss?“, fragte er und setzte einen überlegenen Gesichtsausdruck auf, als wollte er zum Ausdruck bringen, was für ein Kind sie doch wäre.

Emma wurde ärgerlich. Seine nächste Bemerkung brachte sie noch mehr auf die Palme.

„Du bist das Teufelskind, stimmt’s? Das mit den zwei verschiedenen Augen?“

Er stand auf und trat näher an sie heran.

„Lass mal sehen!“

Wütend sprang sie auf. Sie hatte den Knaben noch nie gesehen, er musste von einem der Nachbardörfer stammen. Die Kinder der einzelnen Weiler kamen nicht so oft zusammen, die langen Wege wurden nur für größere Familienfeierlichkeiten oder politische Zusammenkünfte in Kauf genommen.

„Du nimmst dir ganz schön viel heraus für dein Alter!“

Dies war Elisabeths Lieblingsspruch und schien ihr an dieser Stelle sehr gut zu passen. Sie stemmte die Arme in die Seiten und blitzte ihn angriffslustig an. Angesichts der Tatsache, dass sie dabei beinahe den Kopf in den Nacken legen musste, verpuffte allerdings einiges von der angestrebten Wirkung.

Der Knabe blinzelte überrascht. Dann schnaubte er belustigt und beugte sich zu ihr hinunter.

„Stell dich nicht so an, ich fresse dich schon nicht.“

Er starrte ihr so konzentriert in die aufgerissenen Augen, als hätte er einen Frosch mit drei Beinen vor sich.

„Sie haben tatsächlich unterschiedliche Farben. Ich wusste nicht, dass es so etwas gibt“, gab er respektvoll zu. „Eins ist blau und das andere braun.“

„Mit einem Grünstich“, ergänzte Emma kühl.

„Stimmt. Das Teufelskind mit dem Grünstich…..“, sinnierte er nachdenklich.

Er machte Anstalten, zu gehen, drehte sich aber noch einmal um.

„Alle Menschen wurden von Gott nach seinem Abbild geschaffen, also kannst du gar nicht vom Teufel kommen. Wenn es Ihm gefallen hat, dir zwei verschiedene Augen zu geben, dann geht das schon in Ordnung.“

Emma ließ die Arme sinken. Besänftigt musterte sie ihn.

„Wie heißt du?“, fragte sie nach einer Weile.

„ Martin“, antwortete er.

„Hast du auch einen Nachnamen?“

Er nickte.

„Thoma. Ich bin mit meinem Vater aus Haselbach her gekommen. Er ist bei einer Versammlung im Adler“, er deutete hinter sich.

„Ich muss jetzt gehen. Mach’s gut, Teufelskind“, grinste er.

Emma sah ihm nach, bis er hinter einer Hecke verschwand.

„Mach’s gut, Martin“, murmelte sie. Sie wusste nicht warum, aber plötzlich hatte sie das Gefühl, dass etwas Bedeutsames geschehen war. Sie hatte keine Ahnung was, aber sie machte sich auch keine weiteren Gedanken darüber.

Elisabeth erstickte die tadelnden Worte, die ihr auf der Zunge lagen, als sie Emma in den Garten treten sah. Sie kannte ihre Vorliebe für den Wald und sie wusste auch, wie gerne sie sich beim Wasserfall aufhielt. Da sie ein hilfsbereites Kind war und sich bemühte, alle Aufträge, die ihr gegeben wurden, sorgsam auszuführen, ließ ihr Elisabeth ansonsten gerne ein bisschen Freiheit.

Beinahe elf Jahre war es nun her und noch immer plagte sie das schlechte Gewissen. Vernünftigerweise warf sie sich nicht vor, chirurgisch versagt zu haben, denn diese Kunst überstieg ihren Horizont bei weitem. Schon die Tatsache, dass sie Emma aus dem Mutterleib geholt hatte ohne sie dabei nennenswert zu verletzen, grenzte an ein Wunder. Aber sie konnte dieses Bild nicht loswerden, Marias süßes rosig überhauchtes Gesichtchen, so friedlich, als befände sie sich endlich in ihrer sorgenfreien Zukunft. Sie war erst siebzehn, hatte doch gerade erst zu leben begonnen. Ab und zu entzündete Elisabeth nach dem Gottesdienst eine Kerze und hielt kniend Zwiesprache mit der Muttergottes. Schließlich war sie nach ihr benannt, musste da nicht eine besondere Verbindung bestehen? Aber diese Maria beschränkte sich darauf, milde zu lächeln, auch sie gab ihr nichts von dem Geheimnis preis.

Zum hundertsten Mal fragte sie sich, wer das Mädchen wohl geschwängert hatte. Ganz sicher war es mit Gewalt verbunden, sonst hätte sie doch nicht so hasserfüllt auf ihr Kind reagiert. Elisabeth schauderte jedes Mal, wenn sich ihr die Bilder dazu aufdrängen wollten und sie versuchte, sie so schnell wie möglich aus ihrem Kopf zu verbannen. Maria war so ein liebevolles Mädchen gewesen und auch im Elternhaus hatte sie wenig körperliche Züchtigungen erfahren, soweit Elisabeth wusste, was sicher mit ihrer Schönheit zu tun hatte. Johann war ja ganz vernarrt in seine Tochter gewesen, wo also sonst sollte diese grenzenlose Wut herkommen? Dieser Hass, der sich gegen sie selbst richtete, dieser Hass, der stärker war als ihr Lebensdrang, stärker als der größte Instinkt in einer Frau, die Mutterliebe? Dieser Hass, der nur nach einem gierte: Vernichtung, vollkommene, ausschließliche Vernichtung.

Elisabeth fühlte sich wie erschlagen, wenn sie an Marias letzte Stunden dachte, es war einfach furchtbar und auch über die Jahre wurde es nicht weniger. Sie würde die Gedanken daran vielleicht einmal unterdrücken können, aber vergessen? Nein, vergessen könnte sie niemals.

Die Reaktion der Eltern Marias hatte sie damals sehr aufgebracht, denn was konnte denn das Kind dafür? Gut, die Verbindung mit dem Thomabauern wäre Johann zupass gekommen, sowohl in wirtschaftlicher als auch in politischer Hinsicht, wie sie vermutete. Aber der Allmächtige hatte ganz offensichtlich andere Pläne gehabt und schließlich war das Kind doch zumindest teilweise aus seinem Fleisch und Blut. Im Stillen betrachtete sie Johann als den Sünder und nicht das Kind, wie Pater Josef es den Dörflern weiszumachen versuchte. In einem Zornesanfall hatte sie Johann dies ins Gesicht gesagt und seitdem mied er sie wie die Pest. Das gestaltete sich in ihrem kleinen Dorf schwierig, denn obwohl Elisabeth sich von ihrem Obst und Gemüse, das sie im Garten zog, ihren Hühnern und dem, was sie für ihre Dienste bekam, ausreichend ernähren konnte, so war sie doch auch ab und an auf einen Schwatz unterwegs, um Mehl beim Müller oder um Milch und Käse bei Adam Matt, ihrem Nachbarn, der die meisten Kühe in Görwihl besaß. Da lief man sich zwangsläufig über den Weg, aber Johann blieb stur. Er hatte seit dem Tod seiner Tochter kein Wort mehr mit Elisabeth gewechselt. Auch Emilie nicht, selbst wenn sie vielleicht anderer Meinung wäre, würde sie sich doch niemals öffentlich gegen ihren Mann stellen.

Im Prinzip machte sich Elisabeth nichts draus, obwohl sie Johanns Verhalten als höchst albern empfand, denn auch sie konnte schließlich nichts dafür. Und wenn er die Wahrheit nicht ertragen konnte, so war das sein Problem und nicht ihres. Es tat ihr nur unendlich leid für die kleine Emma, die nicht wusste, dass der sture schwarzhaarige Mann, der da wortlos an ihnen vorbeistapfte, ihr Großvater war. Dabei sah sie ihm so ähnlich! Elisabeth schüttelte oft den Kopf. Sie hatte wenig von der filigranen Schönheit ihrer Mutter geerbt, das sah man schon in ihren ersten Jahren, sie kam eher nach seiner Linie mit ihren widerspenstigen schwarzen Haaren und den kantigen Gesichtszügen. Auch würde sie nicht so groß wie ihre Mutter werden und schon gar nicht so schlank. Sie war jetzt beinahe elf und immer noch ziemlich klein. Aber sie war muskulös und ein absolut furchtloses Kind, was Elisabeth manchmal beängstigend fand. Sie wollte alles wissen, alles verstehen, manchmal fühlte sich Elisabeth überfordert mit ihr, schließlich war sie schon lange nicht mehr die Jüngste und die Arbeit ging ihr nicht mehr so leicht von der Hand wie noch vor wenigen Jahren. Zum Glück nahm ihr Emma schon sehr viel ab, jätete das Unkraut, fütterte die Hühner und besorgte sogar die Wäsche, obwohl das für ihre kleinen Hände ein mühseliges Unterfangen war. Die schweren Betttücher auszuwringen, kostete viel Kraft, aber Emma entwickelte in solchen Dingen einen bemerkenswerten Ehrgeiz. Im Winter holte sie morgens die Scheite herein, die vor der Hauswand aufgeschichtet waren, und entzündete den Ofen. Wenn das Feuer zu prasseln begann, erhob sich Elisabeth und bereitete warme Milch, die sie dann an dem kleinen Tisch im einzigen Raum der Kate tranken. Doch, Emma war ihr eine große Hilfe und sie konnte sich nicht mehr entsinnen, wie sie jemals ohne sie ausgekommen war. Allerdings, der Preis war der Verlust des Schweigens.

Elisabeth war eine ruhige, in sich gekehrte Person; sie war niemals verheiratet gewesen, bewohnte die Hütte seit dem Tod ihrer Mutter allein und war mit ihrem Leben abgesehen von der Tatsache, dass sie keine Kinder hatte, nicht unzufrieden. Wenn sie sah, wie die Bauern im Dorf teilweise mit ihren Frauen umgingen, war sie sogar recht froh, wenn sie in ihre eigenen vier Wände zurückkehren konnte, in denen kein dickwanstiger vom Gebrannten Gezeichneter wütete oder sie gar zu unaussprechlichen Diensten aufforderte. Im Gegenteil, dann dankte sie dem Allmächtigen für seine Weisheit, ihr niemals einen Verführer in Gestalt eines prachtvollen jungen Hengstes über den Weg geschickt zu haben, der sich binnen kürzester Zeit in einen widerborstigen Ackergaul verwandelt haben würde. Dann setzte sie sich ans Feuer, wippte vergnügt mit den Beinen und gönnte sich ein bisschen von ihrem Sonntagstrank, dem feurigen und doch milden Kirsch, den sie vom Albiez Fridolin bezog, der in regelmäßigen Abständen nach Görwihl kam. Er sammelte von den Bauern den Salpeter ein, den sie von ihren Stallwänden kratzten und wurde von jedermann nur der Salpetrerhans genannt. Daneben handelte er noch mit ganz ausgezeichneten Tröpfchen, die sie sich allerdings nur selten leisten konnte und entsprechend sparsam damit umgehen musste. Zum Glück reichte auch ein ganz kleines Krüglein schon aus, um sie in einen zufriedenen Schlummer zu schicken.

So verliefen ihre Jahre in ruhigen Bahnen, was sie sehr zu schätzen wusste. Mit dem Eintritt Emmas in ihr Leben war es damit allerdings schlagartig vorbei.

Das Kind beanspruchte ihre gesamte Aufmerksamkeit, nicht etwa, weil es kränklich gewesen wäre, sondern weil es sie, wie ihr manchmal schien, schon mit Fragen zu bombardieren begann, bevor es laufen konnte. Zuweilen sank sie erschöpft ins Bett, nachdem Emma endlich eingeschlafen war und erinnerte sich sehnsuchtsvoll der ruhigen Stunden vor dem Feuer. Das Schweigen war vorbei, aber etwas sehr Schönes hatte Einzug gehalten in ihre kleine Kate. Je größer Emma wurde, desto tiefer wurde ihre Liebe zu ihr, die das Mädchen wie selbstverständlich erwiderte. Sie, der keine Kinder beschieden waren und Emma, die niemand haben wollte, waren vom Allmächtigen zusammengeführt worden, daran gab es überhaupt keinen Zweifel.

Deshalb verschluckte sie nun den Tadel, den sie eigentlich aussprechen wollte und strich Emma nur kurz zärtlich über’s Haar, als sie hereinkam.

„Eben wollte ich dich holen kommen!“, sagte sie in gespielt strengem Ton und drohte ihr mit dem Zeigefinger.

„Ach, Ahne, es war so schön draußen am Wasserfall, ich weiß gar nicht, wo die Zeit geblieben ist. Vielleicht hat sie ja die Sonne mit ihren goldenen Pfeilen zu sich geholt?“, mutmaßte Emma verschmitzt und schmiegte sich kurz an Elisabeth. Sie küsste ihre Wange und sprudelte gleich darauf weiter.

„Außerdem habe ich den Martin getroffen, der kann nicht aus den Augen gucken und ist mit seinem Vater aus Haselbach gekommen, um in den Adler zu gehen.“ Und, nachdem sie auf ihren Stuhl gehüpft war:

„Ahne, seit wann dürfen Knaben schon in die Schenke?“

Elisabeth bestrich eine Brotscheibe dick mit Schmalz und reichte sie Emma. Dazu gab sie ihr ein Stück von ihrem Lieblingskäse. Auf einem Holzbrett lagen Radieschen und eine dicke Gurke.

„Ist der Arme etwa blind?“, fragte sie mitleidig. „Natürlich haben Knaben in der Schenke nichts verloren und blinde schon gar nicht.“

Emma schaute sie zweifelnd an, als leuchtete ihr die Logik dieses Satzes nicht ganz ein.

„Er ist nicht blind. Er kann nur nichts sehen, weil so viele Haare vor seinen Augen hängen.“

„Aha“, meinte Elisabeth kauend.

„Aus Haselbach ist er, sagst du?“

In den Adler gekommen, es war ihr schon klar, was dies bedeutete. Sie hatte etwas läuten hören, dass der neue Abt ein Dinggericht einberufen hatte und die Aufregung darüber war nicht zu überhören gewesen. So berieten sie sich also wieder.

„Dein neuer Freund wird seinen Vater natürlich nicht in die Schenke begleiten dürfen, er wird draußen warten müssen, Kind“, erklärte sie geduldig. „aber das macht nichts, es ist noch lange hell, da kann er mit den anderen Kindern ein wenig toben.“

Emma nickte. Sie stopfte sich ein ordentliches Stück der köstlichen Gurke in den Mund.

„Thoma heißt er mit Nachnamen.“

Elisabeth ließ den Milchkrug wieder sinken, den sie gerade zur Hand genommen hatte.

„Thoma? Aus Haselbach?“, wiederholte sie langsam.

Schon wieder befiel Emma das Gefühl, dass etwas Bedeutsames geschehen war. Aber auch jetzt dachte sie nicht darüber nach.

„Elisabeth!“ Der Ruf kam von der alten Therese, die sich energisch einen Weg durch die auseinander stiebenden Hühner bahnte.

„Der Bauer schickt mich, es geht los!“

Damit meinte sie den Huber Andreas, dessen Frau Rosalia ein Kind erwartete. Der Hof der beiden lag etwas abseits auf der anderen Seite des Dorfes.

Elisabeth nickte und erhob sich, um ihre Utensilien zusammen zu suchen.

„Du bleibst in der Stube, Emma, es wird eine Weile dauern.“

„Ja, Ahne.“

Emma nahm sich ein weiteres Stück Gurke und blickte den beiden Frauen nach, wie sie nacheinander durch das Gartentor traten.

‚Es ist noch lange hell, da kann er mit den anderen Kindern ein wenig toben….’.

Hm. Normalerweise hielt sie sich an die Anweisungen Elisabeths. Dass die Hebamme abends oder nachts gerufen wurde, war keine Seltenheit, die Kleinen folgten nun einmal keinem festen Zeitplan. Weil sie überdies die Einzige weit und breit war, wurde sie regelmäßig auch mit einem Gespann abgeholt und in die umliegenden Dörfer gebracht. Insofern verbrachte Emma manche Nacht alleine, was ihr nichts ausmachte.

Hm. Durch das kleine Fenster fiel ein Sonnenstrahl auf das letzte Stück Gurke. Es war noch früh am Abend und der Huberhof lag weit draußen. Außerdem brauchten die kleinen Menschlein eine Ewigkeit, um geboren zu werden, das wusste sie aus Erfahrung. Sie würde auch gleich wiederkommen. Elisabeth würde es gar nicht merken.

Kurz entschlossen stand sie auf, räumte das Essgeschirr zusammen, schüttete etwas Wasser aus dem Kessel, der immer über dem Feuer hing, in eine flache Schüssel und reinigte es. Danach stellte sie es ordentlich auf dem Geschirrbrett ab.

Sorgsam klappte sie die schwere Türe hinter sich zu und lief an Adams Kühen vorbei ins Dorf hinein. Unterwegs traf sie niemanden an, was sie ziemlich merkwürdig fand, denn nach dem Abendsegen standen die Bauern gern noch ein bisschen zusammen und unterhielten sich über das Wetter und den Holzhandel. Als sie allerdings zum Pfarrgarten kam, hörte sie den Lärm, der aus den offenen Fenstern der Schenke drang, schon von weitem. Sie waren also alle bei dieser Versammlung, wegen der Martins Vater sogar aus Haselbach herübergekommen war. Den vielen aufgebrachten Stimmen nach ging es ziemlich heftig zur Sache.

Sie schlenderte wie zufällig nahe an den Adler heran, bog um die Hausecke und fiel beinahe über Martin, der dort mit angezogenen Beinen unter einem offenen Fenster saß. Sie wollte etwas sagen, aber er schnitt ihr mit einer energischen Bewegung das Wort ab.

„Pst!“ Er packte sie am Handgelenk und zog sie neben sich.

Emma ärgerte sich schon wieder. Wozu sollte sie still sein? Die Männer in der Schankstube veranstalteten solch einen Höllenlärm, dass sie mit Sicherheit nicht gehört wurden, falls es überhaupt einen interessierte, worüber sich zwei Kinder unterhielten.

„Was machst du denn hier?“, flüsterte sie.

„Ich will hören, was gesagt wird. Leider darf ich nicht hinein, dabei interessiert es mich brennend, schließlich betrifft es mich ebenso!“

„So lange war Ruhe und jetzt kommt dieser Blasius und hält sein Dinggericht ab! Verlangt Zinsen von uns, als würde der Himmel üblicherweise Golddukaten auf uns herabregnen lassen!“

Emma zog den Kopf ein. Weshalb brüllten die Leute so?

„Das gab einen Auflauf, sage ich euch, die Leute hätten diesen aufgeblasenen Mönch am liebsten aufgehängt! Vielleicht wäre dies überhaupt das Vernünftigste, dann könnte sich Bruder Blasius vor dem Allmächtigen aufblasen!“

Es folgte ein wildes Gegröle.

„Was ist ein Dinggericht?“

„Das ist eine Art Verkündung, die der Abt vom Kloster St. Blasien vor der Grafschaft abhält.

Er liest ihnen das Dingrodel vor, eine Zusammenfassung sämtlicher Rechte und Ansprüche, die das Kloster an seine Leibeigenen hat“, erklärte Martin leise.

„Leibeigene?“, fragte Emma irritiert. Der Begriff war ihr völlig fremd.

„Das bedeutet, dass wir Bauern dem Kloster gehören. Wir müssen ihm einen Teil unserer Einkünfte abgeben und falls es dem Abt zum Beispiel einfallen sollte, ein neues Kloster zu bauen, müssten wir auf der Baustelle für ihn arbeiten. Oder wenn er die Basler überfallen wollte, müssten wir für ihn kämpfen. Wir haben keine eigenen Rechte, können nicht über uns selbst bestimmen. Deshalb nennt man uns auch die Unfreien.“

„Wieso sollte er die Basler überfallen? Das sind doch nette Leute!“

Emma hatte eine ganze Familie kennengelernt, die auf der Durchreise nach Norden war, als die schwangere Tochter Bauchschmerzen bekam und man nach Elisabeth schickte. Sie nahm Emma damals mit, weil sie nicht abschätzen konnte, wie lange sie wegbleiben würde. Glücklicherweise konnten Elisabeths Kräuter die Lage schnell wieder beruhigen und die Familie zeigte ihre Dankbarkeit durch eine großzügige Entlohnung.

„Das war doch nur ein Beispiel, du Schaf, damit du verstehst, was ich meine.“ Martin schüttelte den Kopf. „Du weißt auch wirklich gar nichts. Typisch Mädchen.“

Emma kniff die Lippen zusammen. Sie nahm sich vor, Pater Joseph gleich morgen nach den Leibeigenen zu fragen. Sie hasste es, so dumm dazustehen, vor allem vor diesem hochnäsigen Knaben, der sich offensichtlich schon für sehr erwachsen hielt.

Dann dachte sie ein bisschen nach und sagte:

„Wenn Menschen das Abbild Gottes sind, wieso dürfen sie dann jemandem gehören? Der liebe Gott gehört doch auch niemandem, das wäre ja, als wollte man Ihm befehlen.“

Martin nickte und grinste gleichzeitig.

„Hm, da hast du recht. So ganz dumm bist du doch nicht.“

„Wieso darf also der Abt sie als sein Eigentum ansehen?“

Solch eine schwere Frage konnte er bestimmt nicht beantworten.

„Er beziehungsweise seine Vorgänger erwarben das Recht dazu vor langer Zeit von den Grafen, die hier herrschten. Vom Grafen von Hauenstein beispielweise oder denen von Rüßwihl. Manche freie Bauern veräußerten sogar selbst ihre Rechte an das Kloster. Der Vorteil war, dass der Abt sie in schlechten Zeiten unterstützen musste, die Leute sollten schließlich für ihn arbeiten. Manchen war das der Verlust ihrer Freiheit wert. Allerdings sollten sie sich dann hinterher auch nicht beklagen“, stellte er altklug fest.

Emma schluckte.

„Woher weißt du das denn alles?“

„Von meinem Vater. Außerdem habe ich ihn schon zu einigen Versammlungen begleitet, da kriegt man einiges mit. Übrigens auch bei diesem Dinggericht, als…….“

Der Rest seines Satzes ging in erneuten Tiraden unter.

„Soll ich jetzt vielleicht um Erlaubnis fragen, ob ich in meinem Bach eine Forelle für das Abendessen angeln darf?“

Die Frage wurde von mehreren Faustschlägen auf den Tisch begleitet.

„Oder du, Heinrich, wenn du einen Bock schießen willst? Sollen wir etwa wegen jedem Furz dem hochwohlgeborenen Bruder Blasius Rechenschaft ablegen?“ Das war immer noch der selbe.

„Tatsache ist, dass der Bach und der Bock ihm gehören und nicht euch“, entgegnete eine ruhige Stimme, die sofort niedergeschrien wurde.

„Ein Dreck gehört ihm! Wir haben unsere Jagd- und Fischrechte vom Grafen Hans verliehen bekommen, seit damals sind wir unsere eigene Herren und das bleibt auch so!“

„Recht hast du! Seit damals haben wir uns selbst verwaltet, wir brauchen keine Klosterbrüder, die uns als ihre Milchkühe halten!“

„Völlig richtig!“ Das war wieder der Erste. „Ich war in Remetschwil dabei und nachdem er das Dingrodel verlesen hatte, erhob ich mich und fragte ihn, ob er vergessen habe, dass die Leibeigenschaft schon im Jahr 1704 durch Kaiser Karl aufgehoben wurde. Seine Ansprüche seien damit doch wohl hinfällig.“

„Genau! Gut so! Was meinte er dazu?“, wollte jemand wissen.

„Da mischte sich sofort der Waldprobst ein. Er behauptete, der Kaiser hätte nur den Begriff an sich und nicht die damit verbundenen Rechte aufgehoben. Das bedeutet also, wir sind zwar Leibeigene, man darf uns aber nicht so nennen.“

„Was für eine Haarspalterei! Wie heißen wir dann?“

„Wir sind einfach die armen Leute“, antwortete der Erste. „Was natürlich zutrifft. Allerdings mögen wir zwar arm sein, aber verblödet sind wir deshalb noch lange nicht. Wir sind gestandene Bauern, wir haben unser eigenes funktionierendes Verwaltungssystem und unser Land ernährt uns einigermaßen. Ich komme viel herum und weiß wovon ich rede. Wir brauchen niemanden, der uns Vorschriften macht und uns bis auf den letzten Blutstropfen aussaugt!“

„Die Frage, ob wir jemanden brauchen oder nicht, stellt sich nicht, Fridolin, denn du hast nicht die Freiheit, selbst darüber zu entscheiden. Du bist ein Leibeigener. Der Abt wird dich nicht einfach deshalb entlassen, nur weil dir das nicht mehr passt. Er hat dich mit legalen Mitteln gekauft.“ Da war sie wieder, die ruhige Stimme.

„Du hast gut reden, du bist ja auch kein Eigner!“

„Was kann daran legal sein, einen anderen als Sklaven zu halten? Schon im alten Rom wussten sie, dass es Unrecht war!“

„Doch haben sie’s trotzdem gemacht. Wie oft ist dem Menschen bewusst, dass er Unrecht tut und doch tut er es.“

„Ausgerechnet der Müller wieder, du willst wohl alles hinnehmen?“

Die Auseinandersetzung wurde immer heftiger. Krüge wurden auf den Tisch geknallt, dass Emma befürchtete, sie könnten jeden Moment zerspringen.

„Der Fridolin hat Recht“, sagte sie. „Kein Mensch kann einem anderen gehören, das weiß doch jedes Kind.“

Martin schmunzelte. Doch gleich riss er Emma hoch, denn die Schenkentüre war aufgeflogen und einige Bauern traten heraus.

„Durch Duckmäuser wird die Welt nicht vorangetrieben, Josef. Wir brauchen mutige Männer, die sich dem Druck der Fürsten nicht beugen!“

Emma kannte den Sprecher, denn Elisabeth kaufte ihm ab und an einen Krug voll Gebrannten ab.

„Das ist der Salpetrerhans, der von Haus zu Haus geht!“

Martin zog sie zurück an die Hauswand. Die Männer schenkten den beiden keine Beachtung.

„Duckmäusertum ist nicht zwangsläufig das selbe wie Feigheit, Fridolin“, meinte ein Mann mit der Statur eines Bären, dessen auffälligstes Merkmal ein lang herabwallender Bart war.

„Manchmal gibt es auch sinnvollere Lösungen für den Stier als immer nur gegen die Stallwand zu rennen. Wenn du siehst, dass du auf einem Weg nicht weiterkommst, dann versuchst du es eben auf einem anderen.“

„Woher willst du wissen, ob du auf einem Weg weiterkommst oder nicht, wenn du es nicht einmal versuchst?“ Fridolin trat nahe an den anderen heran. Der war sowohl größer als auch um einiges jünger und reagierte verdutzt auf die aggressive Pose.

„Willst du dich vielleicht mit mir prügeln?“ Er grinste. „Du machst dich lächerlich.“

„Sei nur nicht so überheblich!“, brüllte ein schwarzhaariger Bauer aus dem Hintergrund. Auch den kannte Emma, er ging an einem vorüber ohne zu grüßen.

„Josef hat recht, Leute, seid doch vernünftig. Sollen wir uns mit ihnen anlegen? Willst du den Abt vielleicht erschießen? Dann werden die Brüder zurückschlagen und die Habsburger werden uns nicht mehr beistehen. Das Kloster will uns sicher nicht absichtlich piesacken, sie wollen doch nur ihre Ansprüche durchsetzen. Lasst uns mit ihnen an einen Tisch setzen und verhandeln!“, schlug einer vor. Der Müller wandte sich um und nickte ihm beifällig zu.

„Richtig!“

„Den Teufel werden wir tun! Sind wir ein Volk von gestandenen Mannsbildern oder sind wir Feiglinge?“, schrie Fridolin.

„Recht hat er, wir brauchen keine Fürsten, wir sind unsere eigenen Herren! Wir brauchen auch nicht zu verhandeln, denn wir haben das Gesetz auf unserer Seite! Die Leibeigenschaft ist ganz eindeutig unsittlich. Ein Rechtsgelehrter schreibt im Sachsenspiegel: Gott hat den Menschen nach sich selbst geschaffen, gebildet und durch seine Marter erlöst, den einen wie den anderen. Ihm ist der Arme so lieb als der Reiche. Nach meinem Sinnen mag ich es nicht zu begreifen, dass jemand des anderen Eigentum sein solle.“

Emma murmelte: „Sag ich’s doch!“

„Das ist mein Vater.“

Der Stolz in Martins Stimme war nicht zu überhören.

Neugierig betrachtete Emma den imposanten Mann. Er strahlte eine ruhige Würde aus, als wäre er es gewohnt, dass die Leute auf ihn hörten.

„Du siehst ihm ziemlich ähnlich“, stellte sie fest.

„Alle meine Brüder und ich sehen aus wie er.“

Unschlüssig trat er von einem Bein auf das andere.

„Du solltest hier verschwinden, Kleine. Ich glaube, das wird noch böse enden.“

„Nieder mit den Blasiern! Und nieder mit den Zauderern, die uns im Wege stehen!“, schrie der Schwarzhaarige.

„Nieder mit den Aufwieglern, die die Welt bedrohen ohne sie wirklich vorwärts zu bringen!“, entgegnete der Müller. Zwei andere, die seiner Meinung waren, stellten sich neben ihn und ohne weiteres Geplänkel flogen plötzlich die Fäuste.

Fridolin hieb dem einen auf die Nase, dass das Blut herausschoss. Der andere versetzte ihm dafür einen Schwinghaken in die Magengrube, der ausreichte, dass Fridolin stöhnend zu Boden ging. Gleichzeitig warf sich Martins Vater wutschnaubend auf den Müller und schon war die schönste Rauferei im Gange.

Die übrigen Bauern standen nicht faul herum, sondern stürzten sich mitten hinein ins Getümmel.

Martin versuchte, Emma wegzuziehen, die mit offenem Mund dastand und fasziniert die Kämpfenden anglotzte. Sicher, die Bauern waren ein temperamentvoller Haufen und zu Handgreiflichkeiten kam es immer wieder, vornehmlich wenn man zuvor beim Gebrannten gesessen hatte. Aber eine solche Massenschlägerei hatte sie noch nie gesehen.

Der Müller taumelte rückwärts auf die Hauswand zu, ruderte heftig mit den Armen und hebelte dabei eine Fensterscheibe aus, die neben ihnen auf die Straße fiel und in tausend Stücke zerbrach. Emma vollführte erschreckt einen kleinen Hüpfer und landete mit ihrem nackten Fuß in einer Scherbe.

„Autsch!“

Es fühlte sich an, als hätte sich eine Ratte mit spitzen Zähnen in ihr Fleisch gegraben. Mühsam humpelte sie die Straße hinauf und ließ sich auf die Bank vor der Kirche plumpsen. Martin folgte ihr.

„Zeig mal!“

„Was du nicht immer alles sehen willst!“

Das klang sehr schnippisch, aber es war ihr egal. Sie legte den verletzten Fuß über den anderen und zog behutsam an der Scherbe.

„Sei vorsichtig!“

„Ja ja! Immer richtet ihr Männer etwas an und wir Frauen müssen dann darunter leiden!“ Diesen Satz hatte sie von einer niederkommenden Bäuerin gehört, die ihn während der Geburt an ihren Ehemann richtete und er erschien ihr äußerst passend.

Martin war verblüfft.

„Ich habe doch gar nichts getan!“

Emma antwortete nicht. Sie konzentrierte sich auf die Scherbe, die so tief unter der Haut saß, dass sie sie nicht herausbekam. Sie würde Elisabeths Hilfe benötigen, aber wie sollte sie ihr erklären, wie das Glas in ihren Fuß gekommen war?

„Hilfst du mir heim? Meine Ahne ist nicht zuhause, sie weiß gar nicht, dass ich noch einmal hinausgegangen bin.“

Er beugte sich vor und starrte ihr ins Gesicht.

„Aha. Ich habe mich schon gefragt, was du hier eigentlich so alleine zu suchen hast. Du bist ein sehr vorwitziges Mensch. Das muss wohl doch mit diesen komischen Augen zusammenhängen.“

Später konnte sich Emma nur noch daran erinnern, wie er sie auf dem Weg zur Kate hinaus gestützt hatte. Danach hatte sie sich sofort schlafen gelegt, obwohl die spitzen Rattenzähne weiter an ihr rissen. Die Tage danach verschwanden hinter einer dichten Nebelwand, denn in der Nacht bekam sie Fieber. Irgendwann hörte sie Elisabeths Stimme von sehr weither zu ihr sprechen, aber sie verstand nicht, was sie sagte.

Ihr war, als wanderte sie auf ihren Lieblingswegen. Sie spazierte durch den Wald, atmete tief das Aroma der mächtigen Tannen ein. Dann saß sie plötzlich beim Wasserfall auf dem Stein am Ufer des Baches, hatte keine Ahnung, wie sie dorthin gekommen war. Sie bewunderte die bunten Edelsteine, die ihr die Göttin entgegen warf und beugte sich über’s Wasser, um nach den Fischen zu sehen. Wunderschöne Haare fielen ihr über die Schulter, seidige blonde Strähnen…. Emma wunderte sich nur kurz, dann verschwand auch das im Nebel. Sie hörte eine Stimme, die sie zu rufen schien.

„Maria…!.“

Sie hieß nicht Maria, das wusste sie genau, aber er meinte trotzdem sie. Er, denn die Stimme kam von einem Mann, es war eine zärtliche, lockende Stimme.

„Maria…...“

„Ich bin nicht Maria!“, sagte sie. Aber wem gehörten die langen blonden Haare, die von ihrem Kopf fielen?

Mein Kind