Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Ratgeber

- Sprache: Deutsch

Krank durch Unterforderung. Lars Guldenbach arbeitet als hochbezahlter Projektmanager und empfindet nichts als Langeweile, verursacht durch sinnfreie Projekte. Als er endlich begreift, dass er etwas ändern muss in seinem Leben, ist es fast zu spät. Jahrelange psychische wie physische Leiden haben dazu geführt, dass er an Bore-out erkrankt ist und fast den Lebensmut verliert. Ein Aufenthalt in Nepal hilft ihm, rückblickend zu verstehen, was ihm widerfahren ist - und nebenbei erfährt der Leser allerhand Wissenswertes über das kleine Land und seine Bewohner. Auf sehr emotionale, aber immer wieder auch humorvolle Art erzählt Lars Guldenbach von seinem Leidensweg und wie er schließlich zurückfindet ins Leben und zu sich selbst.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 288

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Mir war wichtig, die Erlebnisse so authentisch wie möglich zu schildern. Aus rechtlichen Gründen und zum Schutz von Personen wurden Namen, Unternehmen, Orte und Handlungen verfremdet.

Inhalt

Kapitel 1: Reise nach Nepal

Kapitel 2: Mein erster Job – Anspruch und Wirklichkeit

Kapitel 3: Welcome to Amiland

Kapitel 4: Ab ins Bore-out

Kapitel 5: Alles wird gut

Nachwort

Ich sage Danke

Krank vor Langeweile – das Bore-out-Syndrom

„Etwas liegt verborgen. Gehe und finde es.

Gehe los und schau nach hinter den Bergen.

Etwas wurde hinter den Bergen verloren.

Es liegt dort vergessen und wartet auf dich. Geh!“

(Rudyard Kipling)

Kapitel 1: Reise nach Nepal

Tag 1

Oktober 2016. Ich mache mich auf nach Nepal. Um 17 Uhr, nach einem gemütlichen letzten Sonntag in Köln, bringt mich mein Mann Simon zum Hauptbahnhof. Der ICE nach Frankfurt kommt pünktlich und wir verabschieden uns lange am Bahnsteig. Die kommenden drei Wochen werde ich für mich nutzen, um zu mir selbst zu finden. Ich bin über die Jahre krank geworden aufgrund von Langeweile am Arbeitsplatz. Dies führte bei mir in einem schleichenden Prozess zu Frust und schließlich zu einer handfesten Depression. Immer wieder höre ich die Stimmen meiner Hausärztin und meiner Psychologin, die auf mich einreden.

»Sie brauchen etwas Sinnstiftendes in Ihrem Leben.«

»Schauen Sie, dass Sie wieder den Anschluss finden und Struktur in Ihren Alltag bekommen.«

»Sie sind ein kreativer Mensch, nutzen Sie Ihre Stärken. Sie haben zu viel Zeit mit uninteressanter und sinnfreier Arbeit verbracht. Sie wurden krank durch Langeweile. Sie haben ein Bore-out!«

Ich verdrücke ein paar Tränen, als ich meinen Schatz so einsam auf dem Bahnsteig zurücklasse. Meine Reise zu mir selbst beginnt, langsam rollt der ICE über die Hohenzollernbrücke.

Nicht nur die Landschaft zieht an mir vorbei, sondern auch Erinnerungen an die letzten schmerzhaften Monate. Ich habe ein Bore-out. Die chronische Langeweile und mein Desinteresse am Job haben meiner Psyche arg zu schaffen gemacht. Der Ausbruch der Krankheit vor fast einem Jahr, das Unverständnis meiner Vorgesetzten und die Schuldzuweisungen im Büro. Ich sei faul und ließe die anderen im Stich. Vielmehr fühlte ich mich nutzlos, nicht gefordert, weil ich nicht arbeiten konnte und durfte. Später die nervenaufreibenden Verhandlungen mit Anwalt und Arbeitgeber, um eine einvernehmliche Trennung zu erreichen. Dann die zaghaften ersten Schritte mit psychologischer Betreuung, um wieder Fuß zu fassen und vor allem den Mut zu finden, mich auf einen neuen Weg einzulassen.

Schlimm war auch, dass ich das Gefühl hatte, meine Probleme vor meiner Familie und meinen Freunden geheim halten zu müssen. Wenn überhaupt, dann habe ich nur ausgewählten engen Freunden davon erzählt. Meine Eltern wissen bis heute nicht, was wirklich los war, vermutlich würden sie es auch nicht verstehen. Bore-out? Krank durch Langeweile? Ein Affront in unserer Leistungsgesellschaft. Schämen sollte ich mich. Wo habe ich mich da nur hineinmanövriert?

Schon ewig fühlte ich mich antriebslos, war ständig müde und niedergeschlagen. Ich war abends so ausgelaugt, als hätte ich den ganzen Tag unter Hochleistungsdruck gestanden. Keiner konnte mir helfen. Was sollte ich tun? Ich war am Ende nur noch die Hülle meiner selbst. Ausgetrocknet. Ich habe viele Monate gebraucht, mich selbst zu verstehen und mich von meinen Schuldgefühlen zu befreien. Nun habe ich die Diagnose, aber mir fehlt noch die Erkenntnis. Und was bringt mir die Zukunft? Was bringt mir diese Reise? Ich habe Angst. Ich bin voller Fragen und registriere die an mir vorbeiziehende Landschaft und die unzähligen Tunnel überhaupt nicht. Ich bin immer noch wie betäubt und wieder schießen mir die Tränen in die Augen. Scheiße.

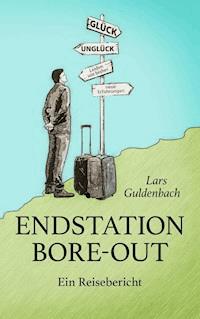

Ehe ich mich versehe, muss ich auch schon am Frankfurter Fernbahnhof aussteigen. Ich habe Simons mittleren Koffer dabei, dazu einen Rucksack und meine braune Coach-Tasche. Ich krame eine Karte von meiner Psychologin aus dem Portemonnaie. Darauf ist ein Wegweiser zu sehen, links zeigt er in Richtung Unglück / Weiter wie bisher, rechts geht es zum Glück.

Ich erinnere mich an ihre Worte, als sie mir die Karte überreichte: »Aller Anfang ist schwer, Herr Guldenbach, aber Sie schaffen das! Lassen Sie sich auf das Land und die Leute ein.« Also dann: Auf geht´s!

Am Frankfurter Flughafen finde ich auf der Anzeigetafel meinen Flug mit der Oman Air nach Muscat, Terminal 2D. Der Checkin verläuft problemlos und ich erhalte zwei schicke Bordkarten. Ich werde zu Sitzplatz 10 J geführt, obwohl ich im Internet Fensterplatz 10 A gebucht habe.

Jetzt bloß nicht rumzicken, du Reisediva.

Nach dem Security-Check gehe ich in die Lounge von Japan Airlines und nutze die Zeit, um mich telefonisch von meinen Eltern zu verabschieden. Sie wissen weder von meinem Boreout noch davon, dass ich den Job gekündigt habe. Vor meiner Abreise habe ich Ihnen erzählt, dass diese Reise eine Art Prämie meiner Firma sei. Sie würden sonst nicht verstehen, warum ich alleine drei Wochen unterwegs bin. Kurze Zeit später ist auch schon das Boarding für den Flug WY114, ich betrete zum ersten Mal eine Maschine der Oman Air.

Depression hin oder her, ich freue mich jedes Mal aufs Neue wie ein kleines Kind auf das Einsteigeprozedere und den anschließenden Service in der Kabine. Ich reise einfach so gerne und genieße dies trotz traurigem Gesamtgefühl.

Wenn ich auf die letzten Monate zurückblicke, stelle ich fest, dass die Talsohle hinter mir liegt und es nun langsam wieder bergauf geht. Irgendwie sehe ich diese Reise auch als eine Art Entschädigung für das, was ich in den vergangenen Jahren erlitten habe. Ich hatte viele professionelle Helfer an meiner Seite und es liegt eine Menge harter Arbeit hinter mir. Aber ich weiß trotzdem nicht, was mich in den nächsten Monaten erwartet. Oder was ich mir von dieser Reise verspreche und welche Erkenntnisse ich hieraus werde ziehen können. Von meiner Achtsamkeitstrainerin habe ich den Rat erhalten, alles genau zu beobachten und im Hier und Jetzt zu leben. Also dann: Ich werde versuchen, wieder den Moment zu genießen, denn das habe ich in den vergangenen Jahren verlernt.

Während der Captain bekannt gibt, dass unsere Flugzeit nach Muscat kurze sechs Stunden beträgt, werfe ich einen Blick in die Speisekarte. Als Vorspeise wähle ich traditionelle arabische Mezze. Sie werden serviert auf edlen Porzellantellern mit Goldrand, dazu erhalte ich hochwertiges Tafelsilber. Die Aubergine schmeckt leicht rauchig und nach einem Hauch Knoblauch. Sensationell, besser können Mezze gar nicht zubereitet werden! Dazu erhalte ich eine Auswahl kleiner Brötchen, wie es sie damals beim Bäcker im kleinen Ort meiner Eltern gab. Ich wähle zum ersten Gang einen Chardonnay. Unfassbar, dieser Luxus an Board. Leisten kann ich mir das nur, weil ich in meinem letzten Job so viel verdient habe. Zuletzt dienten meine Reisen allerdings bloß noch dazu, mich zu betäuben. Ich war jahrelang so unterfordert und gelangweilt, dass ich darüber erkrankt bin. Jetzt habe ich die Quittung: Bore-out. Ich bin krank geworden durch Langeweile in meinem hochbezahlten Job.

Als Hauptgang gibt es Boeuf Bourguignon, dazu ein Glas Shiraz. Ich blicke hinaus in den Nachthimmel, sehe das Blinken des Flugzeuges und rieche nachdenklich an dem köstlichen Wein. Mensch, Lars, du hast es doch echt gut. Wie konntest du es nur so weit kommen lassen? Andere würden sagen, dass ich einen echten Traumjob hatte. Ich bekam viel Geld fürs Nichtstun. Ein paar Stunden arbeiten, danach jede Menge Zeit, um im Internet zu surfen und private Dinge zu erledigen. Aber das machte mich mürbe, mir fehlte eine sinnstiftende und befriedigende Arbeit. Vielleicht ist es letztlich sogar gut, wie alles gekommen ist. Ohne den totalen Zusammenbruch hätte ich vermutlich nie etwas verändert. Ich werde mich also endlich der Zukunft stellen, auch wenn ich noch nicht so recht weiß, welcher. Der Steward bringt mir zum Nachtisch eine große Käseplatte. Nein, Frustessen ist es nicht, ich genieße einfach nur gerne.

Tag 2

Wir landen um 5.15 Uhr Ortszeit in Muscat, von wo aus ich die Anschlussmaschine nach Kathmandu nehme. Als Transitpassagier geht es zügig durch die Immigration. Hier ist technisch alles auf dem neuesten Stand, alles wird elektronisch eingelesen. Ich betrete die Signature Lounge der Oman Air. Himmel, ist die groß! Aber ob der Uhrzeit habe ich kein besonderes Interesse an all den Köstlichkeiten, die mir hier offeriert werden. Zunächst suche ich eine Dusche auf, wo ich mich in aller Ruhe frisch machen kann. Man teilt mir die Behindertentoilette zu. Naja, irgendwie bin ich ja auch gerade ein bisschen behindert.

Nachdem ich geduscht und eine Cola Light getrunken habe, geht es mir schon viel besser. Ich erhalte sogar eine kostenlose Ganzkörpermassage mit Hot Stones. Doll! Und statt der eigentlich vorgesehenen fünfzehn Minuten gibt die freundliche und motivierte Lady alles, und ich genieße hier fünfundzwanzig Minuten lang eine angenehm warme Druckpunktmassage durch meine Kleidung hindurch.

Nach einem kleinen Spaziergang durch den Duty-free-Bereich steht schon das Boarding für den Weiterflug nach Kathmandu an. Am Gate herrscht ein Riesenchaos. Egal, ich bin ja entspannt und reihe mich in die Schlange ein. In der vollen Business-Class sitze ich auf Platz 2 A. Ich werde an frühere Fernreisen erinnert. An schöne, traumhafte Urlaube, die ich zusammen mit meinem Mann in den letzten Jahren gemacht habe. Bei den bequemen Sitzen muss ich an den Rückflug von Honolulu nach San Francisco denken. Und das heiße Tuch und die köstliche Limonade wecken Erinnerungen an einen Flug mit Qatar Airways.

In meiner täglichen Bürolangeweile habe ich unsere Touren ausführlich auf Exceltapeten geplant. Diese Reisen waren wie eine Droge für mich. Eine kurze Betäubung – weg von zu Hause, weg von meinem todlangweiligen Job, weg von den sinnlosen Projekten und Meetings. Mein Mann hat einen sehr stressigen Job, doch im Gegensatz zu mir kam er immer wunderbar erholt von unseren Urlauben zurück nach Köln. Bei mir hingegen verpuffte die Erholung jedes Mal, sobald ich das Büro wieder betrat. Meine Batterie konnte nicht mehr aufgeladen werden.

Neben mir sitzt ein Mönch, ein freundlicher und sehr gebildeter Herr. Während wir unser Hähnchen Biryani genießen, unterhalten wir uns über viele hochinteressante Themen. Am Ende gibt er mir seine Adresse, für alle Fälle.

Als ich aus meinem Mittagsschläfchen erwache, fliegen wir am Himalaya entlang. Ein Träumchen. Beim Blick aus dem Fenster spüre ich eine Zuversicht in mir: Ja, hier werde ich das finden, was ich suche. Die Sonne strahlt vom stahlblauen Himmel auf die wunderschöne Bergkulisse. Kurze Zeit später eröffnet das wolkenfreie Kathmandu-Tal atemberaubende Blicke. Wir landen pünktlich in Kathmandu und ich gehe langsam in die Begrüßungshalle. Dort entdecke ich einen Herrn, der ein Schild mit der Aufschrift »Mr Lars Guldenbach« in die Höhe hält. Erleichterung stellt sich bei mir ein nach der langen Reise. Der freundliche Mann stellt sich mir als mein Guide Jinpa vor, legt mir einen cremefarbenen Schal um den Hals und begrüßt mich mit einem freundlichen »Namasté! Herzlich willkommen in Nepal!«. Wie süß.

Jinpa erklärt mir auf fließendem Deutsch, dass das Wort Namasté aus dem Sanskrit stammt. Es bedeutet wörtlich übersetzt »Verehrung dir«, frei übersetzt »Das Göttliche in mir grüßt das Göttliche, das ich in dir sehe.« Es gilt also als ein Zeichen höchsten Respekts vor dem Gegenüber und drückt aus, dass das Göttliche zu jeder Zeit, überall und in jedem schlummert. Die dazugehörige Grußgeste, das Zusammenbringen der Hände vor der Brust bei leicht gebeugtem Kopf, steht für die Verbindung der beiden Gehirnhälften. Dabei wird unsere Energie im Herzen zentriert. Wie beim Yoga richtet sich das Bewusstsein in diesem Moment auf das Innerste – man ist im Hier und Jetzt. Ich bin von dieser Erklärung ganz entzückt, denn im Grunde genommen ist das nichts anderes als gelebte Achtsamkeit.

Wir fahren etwa vierzig Minuten bis zum Summerhill Guesthouse, das im Stadtteil Patan auf einem leichten Hügel liegt. Ich bekomme ein schönes helles Zimmer auf der zweiten Etage mit eigener Dachterrasse. Insgesamt werde ich hier drei Tage verbringen, anschließend geht es weiter in einen Nationalpark, wo ich hoffe, einen Tiger zu erblicken. Und danach freue ich mich auf zwei intensive und entspannende Wochen Ayurvedakur. So habe ich meine Route zusammengestellt und bin ganz gespannt, was mich in den kommenden Wochen erwartet.

Das Schloss meiner Zimmertür ist riesig und lässt mich an eine Tür zum Kerker denken, aber das ist traditionell nepalesisch. Ein altes Vorhängeschloss ziert den gewaltigen Riegel. Wunderbar. Ich bestelle mir etwas zu trinken und packe meine Sachen aus, darunter mein Laptop und eine große Kladde. Darin befinden sich alte Aufzeichnungen und Tagebuchzettel der vergangenen fünfzehn Jahre. Ich will meine Reise auch dazu nutzen, all diese Erinnerungen zu sortieren und auf meinem Laptop festzuhalten. Ich hoffe, mit mir ins Reine zu kommen, wenn ich mir alles von der Seele schreibe. Vielleicht kann ich so besser verstehen, was in der Vergangenheit geschehen ist. Doch momentan blicke ich noch eher skeptisch auf den Wust von Papieren, lege erstmal alles beiseite und packe das Laptop ganz hinten in den Kleiderschrank. Nach einer kurzen Dusche falle ich todmüde ins Bett und penne zwei Stunden.

Mit Mühe raffe ich mich auf zum Abendessen. Ich bestelle eine leckere hausgemachte Gemüsesuppe mit Julienne artig geschnittenen Streifen von Möhre, Porree und Weißkohl. Dazu gibt es jede Menge Toasties mit Tomate und Käse sowie hausgemachte Fritten – köstlich! Eine Flasche Everest Bier tut jetzt richtig gut. Später auf meinem Zimmer telefoniere ich mit Simon über WhatsApp, während ich auf der Terrasse sitze und über das nächtliche Kathmandu blicke.

Tag 3

Ich habe geschlafen wie ein Stein, der Übermüdung sei Dank. Der Lärm der Stadt hört gegen 23 Uhr mit einem Schlag auf, dann werden die Bürgersteige hochgeklappt. Es beginnt die Zeit der Hunde: Jeder, der etwas zu sagen hat, beteiligt sich mit munterem Gebell. Jedoch empfinde ich zu meinem eigenen Erstaunen das Gekläffe nicht als nervig. Hier denke ich mir: Ach wie süß, das ist bestimmt der kleine Dicke von nebenan, der hat ja heute viel zu erzählen.

Zu Hause wäre meine Wortwahl gedanklich weniger freundlich: Schnauze, du verdammte Töle!

Bereits um 7 Uhr bin ich wach und erholt. Ich hoffe, in Köln kann ich bald auch wieder so früh und fit aus der Kiste krabbeln, denn so habe ich eindeutig mehr vom Tag! Durch mein Bore-out bin ich seit Monaten immer total müde und erschöpft. Obwohl ich tagsüber überhaupt keinen Stress hatte, war ich ständig matt und ausgelaugt. Ich fühlte mich faul und gab mich mangels Energie dieser Faulheit hin. Am liebsten auf der Couch, wo ich abends regelmäßig vor dem Fernseher einschlief.

Das Frühstück nehme ich alleine auf der Terrasse ein, was mir sehr gefällt. Zu dieser Uhrzeit brauche ich keinen Smalltalk. Ich verschlinge ein leckeres Müsli, Toast mit Marmelade, zwei Spiegeleier und trinke dazu wässrigen nepalesischen Kaffee. Den kenne ich schon aus dem Flugzeug: Als ich einen ersten Schluck davon probierte, verzog ich mein Gesicht so sehr, dass mein Sitznachbar laut lachen musste.

Pünktlich um 9.30 Uhr werde ich von Jinpa und einem Fahrer abgeholt. Wir machen uns auf den Weg zum Stupa von Swayambhunath, einem der bekanntesten Wahrzeichen Nepals und ein ganz bezaubernder spiritueller Ort. Auf einem Hügel am Westrand der Stadt gelegen, beobachten die aufgemalten, alles sehenden Augen Buddhas vom Stupa aus das Kathmandu-Tal. Bei diesem Ausblick komme ich ins Staunen. Das Tal liegt durchschnittlich auf 1.300 Metern Höhe und ist von einer fast 3.000 Meter hohen Bergkette umsäumt. Bemerkenswert ist übrigens, dass erst 1956 die erste Straße gebaut wurde. Bis 1951 durften nicht einmal die Bewohner des Tieflands ohne Genehmigung nach Kathmandu einreisen.

Auf dem Gelände direkt neben dem Stupa liegt die kleine Hariti-Pagode, wo Buddhisten wie Hindus den Segen der Göttin Hariti erflehen, die alle Kinder beschützt. Ich sehe zum ersten Mal tibetanische Gebetsmühlen. Endlich verstehe ich das Sprichwort, etwas gebetsmühlenartig zu wiederholen. Die Gläubigen drehen diese Mühlen, um gutes Karma anzuhäufen und die körperliche Aktivität mit geistig-spirituellen Inhalten zu verknüpfen. Die Gebetsmühlen enthalten auf Papier gedruckte Schriften, Gebete oder Mantras. Symbolisch gemeint bedeutet das Drehen der Mühle, dass man die Schriften kennt, gelesen hat und darauf verweist.

Von hier aus fahren wir nach Old Kathmandu, wobei wir unzählige Tempel passieren. Ich sehe aber auch große Zerstörung, hervorgerufen durch das Erdbeben, das im April 2015 in Nepal und ganz besonders schlimm im Kathmandu-Tal gewütet hat. Wir gehen zum Durbar Square mit seinen Tempelanlagen und dem Königspalast. Es ist sehr traurig zu sehen, wie viele der Tempel und Gebäude zerstört wurden. Über 9.000 Menschen verloren ihr Leben, viele Tausende sind auch noch anderthalb Jahre nach dem Erdbeben obdachlos.

Wir erreichen den Basantapur Square und gelangen von dort aus zur legendären Freak Street, wo die Hippies einst ihre Joints geraucht haben. Auf der gegenüberliegenden Seite des Basantapur liegt das Haus der königlichen Kumari. Die Kumari ist eine kleine, lebende Göttin, ihr Tempel ist der höchste des Durbar Square. Er liegt nördlich des Palastes am Ende des Platzes und hat holzgeschnitzte Fenster im Innenhof. Die sind sehr schön – und von Tauben schön vollgeschissen. Wie ich erfahre, sind die Vögel ein wahres Übel in Nepal: Zu Tausenden zerstören sie mit ihrem Kot die alten Tempel und Gebäude. Jinpa erklärt mir, dass die Kumari im Alter von drei Jahren von Priestern ausgewählt wird und ihr Amt bis zur ersten Menstruation ausüben darf. Dann hat ihr Göttinnendasein ein Ende und eine Nachfolgerin wird ausgewählt. Das Mädchen darf sich nur zehnmal im Jahr in der Öffentlichkeit zeigen und dann jeweils am Abend und am Morgen für jeweils 15 Sekunden (!) am vollgekackten Taubenfenster sowie zu religiösen Festen. Bei diesem Job hätte ich wohl auch ein Bore-out bekommen!

Die Altstadt ist faszinierend, ein einziges buntes Treiben. Und überall bieten Händler farbenfrohe Stoffe und Pulver in allen Farben des Regenbogens an. Ich bin ganz berauscht von dieser Hektik, alles knubbelt sich auf kleinen Straßen und in engen Gassen. Ständig wird gehupt, Busse und Autos sind neben Fußgängern und Mofafahrern unterwegs, mittendrin geht eine Kuh gemütlich ihres Weges. Und dann wird erstmal gewartet, denn die Gutste ist ja heilig.

Wir fahren weiter nach Patan, unterwegs überqueren wir eine der Brücken, die über den verseuchten Fluss Bagmati führen.

Auch in Patan gibt es einen Durbar Square. Im alten Königspalast besichtige ich das Patan Museum, wo sich die schönsten Exponate Nepals beziehungsweise ganz Asiens befinden. Viel bewegender finde ich allerdings den Besuch des Klosters Kwa Bahal, das wegen seines Daches aus vergoldetem Kupfer auch Goldener Tempel genannt wird. Der oberste Priester ist hier immer ein kleiner Junge, der sein Amt jeweils einen Monat lang ausübt. In dieser Zeit darf er sich nicht waschen, sondern wird nur mit Massageölen verwöhnt. Naja, früher hat mich Mutti auch nur einmal die Woche in die Wanne gepackt – allerdings blieb mir das Duftöl erspart. Diese Jungen stammen immer aus den Reihen der 12.000 Gläubigen, so groß ist die Gemeinde, und jede Familie möchte gerne mal dabei sein und ihren Filius zum Oberhaupt ernennen.

Mir schwirrt inzwischen gehörig der Kopf von all den Eindrücken und Informationen. Die Namen der Tempel und Götter kann ich mir ohnehin nicht merken, aber ich stelle fest, dass sich hier das Headquarter des spirituellen Seins befindet. Hier treffen Buddhismus auf Hinduismus und Mantras auf Gebetsmühlen und alles zusammen ergibt ein harmonisches Miteinander. Immer wieder stelle ich mir die Frage: Und was nehme ich mit? Doch es ist wohl noch zu früh für eine Antwort. Zumindest denke ich nicht mehr ständig an die Ereignisse der Vergangenheit. Ich genieße den Anblick der Stadt und der herumeilenden Menschen. Es sind übrigens erstaunlich wenige Touristen unterwegs, die Zahlen haben sehr stark abgenommen seit dem Erdbeben und der Zerstörung. Was unfair ist, denn es gibt nach wie vor unzählige Tempel zu besichtigen.

Nach meiner Rückkehr ins Gästehaus am Nachmittag bin ich ganz mutig und spaziere auf einem kleinen Schotterweg ins Dorf. Hier kann ich gleich mal ein paar Getränke einkaufen. Und tatsächlich, vor mir tut sich ein Supermarkt auf – und die haben sogar Perrier Wasser! Wieder zurück in meiner Unterkunft stelle ich mit Entsetzen fest, dass das WLan nicht mehr funktioniert. Mist, wie soll ich denn jetzt mit Simon kommunizieren? Hoffentlich macht sich zu Hause niemand Sorgen. Ein Glück, dass ich schon ein paar Fotos geschickt habe an alle, die mir wichtig sind.

Ich nehme mir eine Flasche kaltes Bier mit auf mein Zimmer. Während ich mein Reich für die nächsten Tage betrachte, werfe ich einen Blick auf die mitgenommenen Unterlagen auf meinem Schreibtisch. In der blauen Kladde befinden sich neben unzähligen Tagebuchaufzeichnungen der vergangenen Jahre auch mehrere Artikel zum Thema Bore-out, die ich vor meiner Reise im Internet recherchiert habe. In einem dieser Artikel steht, dass Bore-out immer häufiger als ernst zu nehmendes Problem in der Arbeitswelt des 21. Jahrhunderts diskutiert wird. Die beschriebenen Verhaltensweisen und Arbeitsstrategien betroffener Personen kenne ich nur zu gut von mir selbst. Neben meiner chronischen Müdigkeit und dem Gefühl, völlig ausgelaugt zu sein, war ich ständig gereizt. Im Büro war jedes zweite Wort von mir »Scheiße«. Diese Lustlosigkeit und Unzufriedenheit habe ich nach der Arbeit in mein Privatleben, in meine Beziehung mitgebracht. Ich reagierte mürrisch, zickig und empfindlich auf jede Kleinigkeit. Dieses gehässige Benehmen hat meinen Mann, der von meinem wirklichen Gefühlszustand keine Ahnung hatte, sehr getroffen. Ich hatte mich zu sehr geschämt, um mich ihm anzuvertrauen, wollte vor ihm nicht als Faulpelz dastehen. Auch hatte ich Angst, dass ich mit ihm nicht darüber auf Augenhöhe hätte reden können. Falsche Scham vor dem eigenen Mann. Inzwischen weiß ich, dass sich immer mehr Menschen von einem desillusionierten Studenten hin zu einem gelangweilten Büroangestellten entwickeln. Nicht Stress ist der Krankheitsbringer, sondern vielmehr Unterforderung und Desinteresse im Job. So war es auch bei mir. Langeweile am Arbeitsplatz und eine frustrierende, sinnfreie Tätigkeit als Projektmanager haben im Laufe der Zeit dazu geführt, dass ich letztendlich unaufhaltsam in eine Depression geschlittert bin. Ich hätte gern mehr geleistet, konnte und durfte dies aber nicht. Der gesamtwirtschaftliche Schaden, verursacht von an Bore-out erkrankten Arbeitnehmern, wird auf über mehrere hundert Milliarden Euro geschätzt! Zu diesem Ergebnis kommen seriöse Studien sowie namhafte überregionale Zeitungen und Magazine. Von den Symptomen habe ich mich inzwischen befreit, aber verarbeitet habe ich meine Krankheit noch nicht. Ich möchte meine Nepalreise dazu nutzen, meine Vergangenheit aufzuarbeiten und mit mir ins Reine zu kommen. Aber nicht mehr heute Abend.

Ich bin müde vom stundenlangen Sightseeing und der Zeitverschiebung. Für die Nacht wurde mir eine zusätzliche Steppdecke auf das Bett gelegt. In der Tat sind die Nächte recht kalt, umso gemütlicher kann ich mich heute ins bequeme Bett kuscheln. Mir fehlt nur meine Mietzekatze.

Tag 4

Ich habe geschlafen wie ein Stein, als mein Wecker um 7.30 Uhr klingelt, döse ich noch einmal weg. Als ich endlich wach werde, ist es bereits 8.30 Uhr. Shit! Nun aber raus aus den Federn. Meine Hektik flaut schnell ab, denn duschen entfällt mangels Strom für die Warmwasserpumpe. Egal, ich habe ja gestern Nachmittag geduscht, nachdem ich begriffen hatte, dass sich unter dem Waschbecken im Bad eine zusätzliche Wasserpumpe befindet. Knopp drücken und das Geratter geht los. Ja, eine originelle nepalesische Lösung. Ich bin der Letzte im Frühstücksraum – und somit glücklicherweise wieder alleine. Ich frühstücke in Ruhe, bis ich schließlich von Jinpa und dem Fahrer abgeholt werde.

Die Wege in das circa dreißig Kilometer entfernte Newar-Städtchen Dhulikhel, das außerhalb des Tals an der Straße nach Tibet auf 1.650 Metern Höhe liegt, sind sehr holprig. Die Luft hier ist rein und angenehm, der Blick auf die grandiosen Bergriesen traumhaft. Wir besichtigen den kleinen Ort. Die Leute sind entspannt in ihren Häuschen und beobachten interessiert, wie Jinpa und ich durch die Gassen spazieren.

Auf unserer anschließenden Wanderung nach Panauti sehen wir auf den Reisfeldern Bauern bei der mühseligen Ernte zu, die in vollem Gange ist. Das Getreide wird von Hand geschnitten, gedroschen und anschließend werden die Körner ausgesiebt, bevor sie schließlich zum Trocknen für mehrere Tage auf großen Laken ausgelegt werden. Die Menschen stehen barfuß im Sumpf, die Flip-Flops wurden ordentlich am Wegesrand abgestellt. Sie befinden sich inmitten einer traumhaften Landschaft, in einem grünen Tal, umgeben von 8.000ern. Eine ganz unglaubliche Kulisse, die Beobachtungen berühren mich sehr. Ich mache einige Fotos, auch von einer Bäuerin, die sich um einen Wasserbüffel kümmert. Mir wird zum ersten Mal klar, was Arbeit bedeuten kann. Für die Menschen hier geht es um das blanke Überleben, während wir in Deutschland ständig über Sinnhaftigkeit und Work-Life-Balance nachdenken. Gedanken, die für die Nepalesen wohl völlig abstrus und nicht nachvollziehbar wären.

Zum Abschluss des heutigen Tages besuchen wir Bhaktapur, eine weitere Stadt des Kathmandu-Tals. Es ist das schönste Städtchen auf der bisherigen Tour, aber auch das touristischste. Sehr beeindruckend ist der Taumadhi Square. Hier befindet sich die höchste Pagode Nepals, der fünfstöckige Nyatapola-Tempel. Die Pagode ist 33 Meter hoch und der Göttin Bhagvati gewidmet. Die muss ganz schön mächtig sein, wie mir der Guide stolz erklärt. Sie ist tausendmal stärker als ein Löwe, und der ist schließlich zehnmal stärker als ein Elefant und der ist hundertmal stärker als … Ich komme gar nicht mehr mit – mir rauscht langsam der Kopf. Und wohin das Auge blickt: Reis. Reis, Reis, Baby! Es ist Erntezeit und der Reis wird auf jeder sich bietenden Freifläche getrocknet. Vor jedem Haus, auf den Dächern, auf dem Markt, teilweise sogar in den Tempelhöfen. Auch hier besichtige ich den Durbar Square, das religiöse Highlight. Der Zutritt zum Taleju-Tempel bleibt mir als Nichthindu jedoch verwehrt, außerdem ist es verboten, zu fotografieren. Macht aber nichts, denn ich bin inzwischen ohnehin reizüberflutet und kaum noch aufnahmefähig. Ich freue mich auf mein Gästezimmer und die Ruhe der kommenden zweieinhalb Wochen in Nepal. Inzwischen ist es Nachmittag geworden, und nach einer eiskalten Coke und einer Zigarette geht es zurück zum Auto.

Wie beschreibt man Nepal jemanden, der das Land noch nicht kennt? Nun ja, Nepal ist ein bisschen so wie eine Mischung aus Kanaren, Schwarzwald und balinesischem Verkehr. Und das Headquarter des buddhistischen und hinduistischen Glaubens. Heute hat Jinpa wieder einmal versucht, mir die Unterschiede zwischen den beiden Religionen aufzuzeigen. Und ich bin wieder kläglich gescheitert. Alleine die vielen Götter – die kann ich einfach nicht auseinanderhalten. Was ich aber nicht weiter schlimm finde, denn ich glaube inzwischen, dass es nicht darauf ankommt, sämtliche Götter zu kennen und zu verstehen. Vielmehr geht es für mich darum, spirituelle Liebe und Geduld zu erleben, denn das ist es, was beide Religionen, den Buddhismus ebenso wie den Hinduismus, auszeichnet. Sich seinem Schicksal zu fügen, als Teilchen des Ganzen in dieser konfusen und verstrubbelten Welt.

Unsere Fahrt zurück nach Kathmandu führt am Örtchen Sanga vorbei. Hier steht die mit beeindruckenden dreiunddreißig Metern wohl größte Shiva-Statue der Welt. Also Shiva hat was! Ich gleite in meine inzwischen gewohnten Tagträume und lasse die Eindrücke des Tages Revue passieren.

Zurück im Gästehaus stelle ich zu meiner großen Freude fest, dass das WLan endlich wieder funktioniert. Unglaublich, wie abhängig wir heutzutage von dem digitalen Zeugs sind. Zum Abendessen gibt es ein traditionelles Dal Baht Chicken. Welch ein krönender Abschluss des heutigen Tages.

Gerade als ich den Essensraum verlassen will, betritt eine Touristin mit klassischer Wanderausrüstung das Gästehaus. Sie wäre mir nicht weiter aufgefallen, hätte sie nicht giftgrünes Haar. Ich muss schmunzeln, denn das erinnert mich an mich selbst, als ich noch ein junger Mann und nicht lange in Köln war. Zu jener Zeit hatte ich blaue Haare, meine Nachbarin Jacqueline hatte sie mir gefärbt. Deep Blue hieß das Haarfärbemittel, daran kann ich mich bis heute erinnern.

Kapitel 2: Mein erster Job – Anspruch und Wirklichkeit

Damals, im Dezember 2000, war die Welt noch in Ordnung. Ich hatte meine erste eigene kleine Genossenschaftswohnung – und ein Vorstellungsgespräch für einen neuen Job. Frisch geduscht, rasiert und im besten verfügbaren Anzug machte ich mich auf den Weg Richtung Bankenviertel, wo ich zu einem Vorstellungsgespräch bei der Discontobank eingeladen war. Es war genau 10 Uhr, als ich die heiligen Hallen betrat. Mit blauen Haaren. Punktlandung.

Eigentlich hatte ich blonde Haare, war recht solide und fiel nicht besonders auf. Nach meinem BWL-Studium machte ich noch den Master in Business Administration und hatte dann das Glück, über Vitamin B direkt einen Job zu finden: im Wertpapierabrechnungsteam beim Bankhaus Isaak Hohenberg, einem ehrwürdigen Adelsgeldhaus in der Altstadt. Allein diese geile ECKarte zu besitzen, an die man als Normalsterblicher gar nicht erst rankommt, war so elitär wie der Besitz einer schwarzen Amex mit Goldkante. Ein Türöffner in die Kölner Klüngelgesellschaft. Die Arbeit an sich hatte ich nie ganz begriffen. Ich war im Middle Office für die Verbuchung von gehandelten Wertpapieren in die entsprechenden Lagerstellen zuständig. Das war ungefähr so spannend wie die Archivierung von Telefonbüchern nach Ländern, alphabetisch oder nach Gewicht. Je nach Gusto. Genauso gut hätte ich jeden Tag einen Roman aus dem Regal nehmen, ihn aufschlagen und jedes E durchstreichen können. Zu allem Überfluss befand sich mein Büro auch noch im Souterrain.

Nach dem Studium und diversen Praktika im In- und Ausland hatte ich voller Tatendrang und Idealismus meinen ersten richtigen Job begonnen. Doch nun war ich desillusioniert. Schon nach wenigen Wochen hatte ich genug vom langweiligen Arbeitsalltag, meiner stupiden Tätigkeit und von der Struktur des Unternehmens. Ich hatte die Nase so gestrichen voll, dass ich abends mit meiner Freundin Manuela in einem ausgiebigen Telefonat über den Job und die Perspektive philosophierte. An einen Satz von ihr erinnere ich mich heute noch: »Was willst du in der Gruft?«

Einige Tage später traf ich eine liebe alte Kollegin aus meiner Ausbildungszeit bei der Discontobank zum Mittagessen. Ich erzählte ihr von meinem langweiligen Job und wie sich herausstellte, wusste sie von einer freien Stelle: In Leverkusen wurde gerade ein Wertpapierspezialist gesucht, bei Interesse könnte sie mich gerne dem zuständigen Regionalleiter vorstellen. So wurde ich auf Anweisung der Direktion Köln zu einem direkten Gespräch eingeladen.

Das Bewerbungsgespräch bei der Discontobank lief ebenso ab wie das wenige Monate zuvor bei Hohenbergs. Es war eher ein Smalltalk, nach ausführlichen Bewerbungsunterlagen oder einem Motivationsschreiben wurde gar nicht erst gefragt.

Der Personalreferent aus Frankfurt machte einen fahrigen und unvorbereiteten Eindruck. Am Gespräch nahm außerdem ein etwas dickerer Herr teil, der ein – wie mein Vater sagen würde – Nuttentäschchen in der Hand hielt. Seine klobige Hornbrille verdeckte einen Großteil seines Gesichts, dazu trug er einen Seitenscheitel. Er sah aus wie Heinz Erhardt. Der Mann hieß Hubert Gerken, er war der Regionaldirektor und mein zukünftiger Chef.

Wir stellten uns gegenseitig vor und schüttelten uns die Hände. Damit war der Anfang gemacht und der Grundstein für meine berufliche Karriere gelegt.

Wahnsinn: Ich hatte nichts weiter getan, als ein paar nette Fragen zu beantworten, einen Kaffee zu schlürfen, und schon hielt ich meinen neuen Arbeitsvertrag in Händen. Ich war ab 1. Februar Wertpapierspezialist im Private Banking in der Regionalfiliale Leverkusen. Finanziell bedeutete das eine deutliche Verbesserung gegenüber meinem aktuellen Souterrain-Job, wobei auch dieser schon unfassbar gut bezahlt wurde.

Nach der Verabschiedung nahm mein neuer Chef mich beiseite.

»Ich gehe aber schon davon aus, dass Sie im Februar Ihre normale Haarfarbe haben und auch sonst einen manierlichen Umgang pflegen.«

»Ja, natürlich, darauf können Sie sich verlassen.«

Nachdem die Kündigung bei Hohenbergs eingereicht war, wurde ich zur Personaldirektorin gerufen.

»Herr Kutnow. Was höre ich denn da? Warum wollen Sie denn kündigen?«

»Weil ich einen interessanten Job außerhalb von Hohenberg gefunden habe.«

»Aber Sie sind doch so ein patentes Kerlchen, wir haben bestimmt etwas für Sie. Was ist denn für Sie interessant? In welchem Bereich möchten Sie arbeiten?«

Ich kam mir vor wie in einem kleinen Kolonialwarenladen und erklärte ihr, dass ich gerne in der Kundenbetreuung arbeiten würde. Gäbe es dort eine Stelle für mich, wäre ich bereit, meine Kündigung zu überdenken. Daraufhin versprach sie mir, ein Treffen mit Dr. Stöcker, dem Leiter der Abteilung Private Banking, zu arrangieren und versuchte, mir den potenziellen neuen Job schmackhaft zu machen.

»Dann können Sie unsere Kunden betreuen, und im Sommer geht es sogar mal zur Pferderennbahn hinaus nach Weidenpesch. Wenn Sie das Ihrer Mutter erzählen, wird Sie bestimmt sehr stolz auf Sie sein.«

Sie schaute mich erwartungsvoll an, ich verstand nur Bahnhof. Was hatte meine Mutter damit zu tun, die weder mit der Pferderennbahn, geschweige denn mit Hohenbergs etwas hätte anfangen können? Die Worte hingen an meinen Synapsen, konnten aber irgendwie nicht zugeordnet werden.

»Ja, sicher, das ist ein berechtigter Punkt, den Sie da ansprechen«, antwortete ich.

Ich liebte diesen nichtssagenden Satz, den ich vor langer Zeit in einer Callcenter-Schulung als hilfreiche Floskel gelernt hatte. So konnte man prima Zeit gewinnen und freundlich aus dem Gespräch aussteigen.

Der Termin mit Dr. Stöcker, einem reservierten, konservativen Mann Ende Fünfzig, fand noch am gleichen Nachmittag statt. Er schien kein wirkliches Interesse an dem Gespräch zu haben, fast kam es mir vor, als wäre es ihm von der Personaldame aufgezwungen worden.

Die Kundenbetreuung bei Hohenbergs weckte meine Neugier, und in Gedanken stellte ich mir bereits die Kundengespräche und Depots vor. Das wäre genau mein Ding. Während meines Studiums hatte ich fünf Jahre bei einer Direktbank Wertpapiere für Kunden gehandelt und später im Beschwerdemanagement Kundenreklamationen bearbeitet. Die internationale Klientel und die millionenschweren Depots faszinierten mich. Auf meine Frage, wie viele Kunden ich zu betreuen hätte, schaute mich mein Gegenüber verächtlich an.

»Sie machen keine direkte Kundenbetreuung. Sie würden unser Serviceteam verstärken, das bedeutet, Sie haben keinen direkten Kontakt zu den Kunden, jedoch assistieren Sie den Beratern bei der Depotpflege und führen eventuell auch das ein oder andere Telefonat. Außerdem würden Sie den Finanzstatus der Kunden erstellen.« Ich solle mir die Tätigkeit nicht zu einfach vorstellen.

»Nein, natürlich nicht. Wie lange, würden Sie meinen, müsste ich diese Aufgabe übernehmen, bevor ich mit einer neuen Herausforderung betraut werde?«

Ich biss mir auf die Zunge, was konnte ich mich gewählt ausdrücken.

»Nun, mein junger Freund«, sagte Dr. Stöcker väterlich. »Ich bin sehr stolz auf meine Abteilung. Und wir haben es hier mit einem sehr sensiblen Kundenklientel zu tun.«

»Ja, das verstehe ich.«

»Sie sollten diese Tätigkeit schon mindestens zwei, am besten sogar drei Jahre ausüben, bevor Sie den nächsten Schritt tun. Denn ich möchte vermeiden, dass die werte Kundschaft denkt, bei uns ginge es zu wie in einem Taubenschlag.«

Wieder daheim, fand ich ein Schreiben vom Diplomprüfungsamt der Universität zu Köln in meinem Briefkasten. Meine Diplomarbeit wurde anerkannt, ich hatte die Gesamtnote »Gut« erhalten und war somit Diplomkaufmann. Ich stieß einen Freudenschrei aus und rannte rüber zu meiner Nachbarin Jacqueline, ein Kölsches Original, das kein Blatt vor den Mund nahm. Wir liebten es, uns auf Kölsch zu unterhalten, wenn wir unter uns waren – und verfielen dabei schon mal in eine etwas derbere Sprache.

»Herzlichen Glückwunsch, Schatzelmann. Das müssen wir feiern. Ich wollte gerade Spaghetti machen, willst du mitessen?« Das tat ich gern.

Wir saßen vor dem muckelig warmen, in der Genossenschaftswohnung jedoch illegalen Katalytofen und ich lieferte ihr eine Zusammenfassung der heutigen Ereignisse.

»Schatz, wenn du mich fragst, die haben da doch alle ein Ei am Wandern. Du kündigst und die bieten dir dann so eine Kacke an? Damit bist du doch total unterfordert. Aber wie die Hohenbergs von sich überzeugt sind ist echt unglaublich!«