Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Europa Verlag GmbH & Co. KG

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

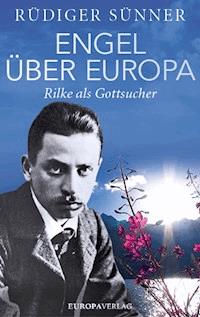

Rainer Maria Rilke (1875–1926) war nicht nur einer der größten deutschen Dichter, sondern auch ein "Gottsucher", der jedoch ganz eigene Wege ging. Abgeschreckt vom bigotten Katholizismus seiner Mutter, wandte er sich zunächst vom Christentum ab und suchte Inspirationen auf andere Weise. In München-Schwabing traf er um 1900 auf Künstler, Esoteriker und Anthroposophen, die ähnlich wie er auf der Suche nach individuellen spirituellen Erfahrungen waren, darunter Paul Klee, Franz Marc, Stefan George und Rudolf Steiner. Rilke suchte das "Göttliche" nicht in fernen transzendenten Himmeln, sondern im "Hiesigen": in der Magie der Natur und in der Aura einfacher Alltagsdinge, die er in einer unnachahmlichen Sprache zu beschreiben wusste. In seinem Buch zeigt Rüdiger Sünner, dass Rilke auch heute noch die Bedürfnisse vieler Menschen anspricht, die – enttäuscht von traditionellen Religionen – auf der Suche nach dem sind, was seit Tausenden von Jahren mit der Metapher "Gott" umschrieben wird. Rilke nähert sich dem subtil an, ist undogmatisch, auch im Kampf mit den dunklen Seiten Gottes. Und er ist aufgeschlossen gegenüber spirituellen Traditionen, befragt Buddhismus, Islam, ägyptische und griechische Mythen und sogar okkulte Strömungen wie Theosophie und Spiritismus. Ein aufgeklärter Europäer, offen für die Traditionen der Mystik, der wichtige Inspirationen schenken kann.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 220

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

RÜDIGER SÜNNER

ENGELÜBER EUROPA

Rilke als Gottsucher

Bildnachweis: © Archiv Rüdiger Sünner: S. 13, 30, 44, 51, 66, 71, 76, 79, 81, 93, 97, 100, 101, 111, 120, 129, 138, 168, 172, 174, 175, 182, 187, 217, 219; © Deutsches Literaturarchiv Marbach: S. 50, 61; © Deutsches Literaturarchiv Marbach/Hanns Holdt: S. 178, 180, 185; © Deutsches Literaturarchiv Marbach/H. Martinie 212; © Rudolf-Steiner-Archiv Dornach: S. 55; © Sammlung Megele/Süddeutsche Zeitung Photo: S. 41 re.; © Süddeutsche Zeitung Photo: S. 42 li; © Schweizerisches Rilke-Archiv, Schweizerisches Literaturarchiv (SLA), Bern: S. 60; © Wikimedia Commons: S. 41 li., 42 re., 46, 48 re.; © Württembergische Landesbibliothek Stuttgart: S. 48 li.

Quellennachweis S. 21: Botho Strauß: Der Untenstehende auf Zehenspitzen ©2004 Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG, München

1. eBook-Ausgabe 2018

© 2018 Europa Verlag GmbH & Co. KG,

Berlin · München · Zürich · Wien

Umschlaggestaltung: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich,

unter Verwendung eines Fotos von © ullstein bild – Imagno

Redaktion: Annette Barth, Hamburg

Layout & Satz: BuchHaus Robert Gigler, München

Konvertierung: Bookwire

ePub-ISBN: 978-3-95890-255-8

Das eBook einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.

Alle Rechte vorbehalten.

www.europa-verlag.com

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von §44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Ansprechpartner für ProduktsicherheitEuropa Verlage GmbHMonika RoleffJohannisplatz 1581667 Mü[email protected]+49 89 18 94 [email protected]

INHALT

Vorwort

Das Lauschen meines Vaters

Morgenandacht

Die Erschaffung der Götter

Okkultes München

Die schwarzen Sektoren

Das Zauberschloss

Spirituelle Reisen

Die Magie der Dinge

Musik als »freier Überfluss Gottes«

Der glühende Gott

Orpheus in der Unterwelt

Das Schweigen der Engel

Schüler des Todes

Ausgewählte Literatur

Anmerkungen

VORWORT

Wenn in unseren Tagen von Religion die Rede ist, dann oft in einem nicht sehr erbaulichen Sinn. Die seit Jahren nicht nachlassende Bedrohung durch islamistischen Terror hat Begriffe wie »Religion« oder »Gott« mit einer Aura des Schreckens und der Gewalt versehen, die die Gefahr mit sich bringt, dass die gesamte Religionsgemeinschaft des Islam zu Unrecht in Misskredit gerät.

Doch nicht nur das islamische, auch das christliche Gottesbild wird nach wie vor missbraucht, etwa in der Allianz mit nationalistischen Strömungen, wie sie momentan z.B. in Russland, Polen oder Ungarn zu beobachten sind. Auch hier werden spirituelle Inhalte instrumentalisiert, vom individuellen Erleben abgespalten und in den Dienst einer kollektiven Ideologie gestellt, was ihre subtilen Botschaften nachhaltig beschädigt.

Auf der anderen Seite ist vor allem in Westeuropa eine immer stärkere Abkehr von traditionellen Glaubensvorstellungen zu beobachten, ein Bedürfnis nach spiritueller Suche abseits der etablierten Gotteshäuser, heiligen Texte und religiösen Vermittler. Jeder Gang durch die Esoterikabteilung großer Buchhandlungen kann einen davon überzeugen. Viele, vor allem auch junge Menschen können mit den althergebrachten Glaubenstraditionen nichts mehr anfangen und fühlen sich von scheinbar leichteren, moderneren und oft körperbetonten Formen der Spiritualität angezogen, wie sie zu Hunderten in Retreats und Workshops angeboten werden. Hier mischt man oft verschiedene Inhalte aus fernöstlichen Traditionen zu neuen »Cocktails« zusammen, gerne auch unter der Anleitung sogenannter »Coaches«, die sich lockerer zu geben versuchen als die oft als steif empfundenen Vermittler der herkömmlichen Glaubenstraditionen.

Ich selbst habe, aus einem protestantischen Elternhaus stammend, den Formen und Veranstaltungen meiner Herkunftsreligion nie wirklich etwas abgewinnen können. Auch ich interessierte mich für andere spirituelle Traditionen, praktizierte jahrelang Zen-Buddhismus oder studierte die Werke des Anthroposophen Rudolf Steiner, ohne allerdings wirklich Anhänger der jeweiligen Gemeinschaft geworden zu sein. Letztlich wurde für mich vor allem die Kunst immer mehr zu einem Tor für spirituelle Erfahrungen, durch ihre freigeistigen Ausdrucksformen, die mich weniger einengten als die oft doktrinäre Form etablierter Religionen oder esoterischer Glaubenssysteme.

Beim Studium spirituell motivierter Künstler des 20. Jahrhunderts stieß ich auf eine Vielzahl spannender Persönlichkeiten, darunter neben Wassily Kandinsky, Franz Marc und Paul Klee auch auf Rainer Maria Rilke, dessen »Gottsuche« in diesem Buch – und einem parallel dazu entstandenen Film – beschrieben werden soll.

Wie schon andere Dichter vor ihm suchte Rilke im Medium der Poesie nach dem Ausdruck von Erfahrungen, die mit Begriffen wie »übersinnlich«, »transzendent« oder »göttlich« umschrieben werden. Die Poesie aber lässt in ihrem vieldeutigen metaphorischen Raum keine Ideologie und kein Dogma zu. Sie ist ein fortwährend tastender, auch immer gefährdeter Versuch, subtile Erfahrungsformen jenseits des Begrifflich-Rationalen zu finden, sich Auskunft zu verschaffen über das Wunderbare und Geheimnisvolle der Welt, ohne zu fertigen Rezepten oder gar missionarischen Botschaften zu kommen. Diese Leichtigkeit, die aber gleichzeitige Ernsthaftigkeit, Tiefe oder Innigkeit nicht ausschließt, habe ich immer als sehr wohltuend empfunden, als großzügigen Kontrast zu den Dogmen religiöser Systeme oder den abgehobenen Spekulationen esoterischer Weltbilder. Poesie will nicht belehren, moralisch predigen oder »Erleuchtung« und »Einweihung« verkünden, sondern unser Denken verzaubern, inspirieren und in Bewegung setzen, ohne dass im Voraus ein festes Ziel anvisiert wird. Solche Erfahrungen habe ich bei Dichtern wie Goethe, Hölderlin, Novalis oder Annette von Droste-Hülshoff gemacht – und eben auch bei Rilke, den ich allerdings erst spät schätzen gelernt habe. Seine »Gottsuche« wirkt auf mich unverkrampft und nicht belehrend, sie enthält immer auch Zweifel und Skepsis – und lockt einen dennoch in Bereiche von betörender Magie, in denen völlig neue geistige und emotionale Erfahrungen möglich werden.

Wer fragt, warum all das in unseren turbulenten Zeiten relevant sein sollte, verkennt den Wert solcher subtilen und individuellen Erlebnisse. Rilkes Verse stärken unsere Imagination und Sensibilität, unsere Fähigkeiten des genauen Hinschauens und Hinhörens, unsere Empathie. Sie führen uns in die Sphären des Lauschens und Staunens, in die produktive Stille, die im Zeitalter fortwährend tönender Smartphones und Tablets ein rares Gut geworden ist.

Wenn der Dichter in seiner ganz eigenen Art über »Gott« und »Engel« schreibt, können sich Räume intensivster Selbstbegegnung öffnen, in denen existenzielle Fragen gestellt werden, die im Lärm des Alltags übersehen oder verdrängt werden. Es können Imaginationen und Meditationen aufkeimen, die in der Lage sind, tiefe Ängste zu beruhigen, zarte Hoffnungen zu verstärken und neue Möglichkeiten durchzuspielen. Dies alles geschieht in einem hochindividuellen Raum, in den kein Priester, Imam oder Guru hereinredet, keine Tradition oder Vorschrift uns bevormundet, sondern einzig der Wert der eigenen seelischen Erfahrung zählt.

Sicher gibt es Menschen, die sich von Spiritualität und Religion mehr »Halt« und »Orientierung« wünschen, feste moralische Normen und Verhaltensregeln, die ihnen durch das oft unübersichtliche Labyrinth unserer Zivilisation helfen. Für mich ist das Gegenteil der Fall: Ich liebe Rilke für die Offenheit, Großzügigkeit und Freiheit seiner poetisch-spirituellen Gedankenwelten, die mich – auch oft spielerisch – mit dem »Heiligen« und »Transzendenten« verbinden, ohne auf einer festen Lösung zu beharren.

Rilke war kein Wissender, sondern ein Suchender, und gerade diese bewegliche und undogmatische Charaktereigenschaft hat mich besonders berührt und motiviert, diesem ungewöhnlichen Menschen ein Film- und Buchprojekt zu widmen.

DAS LAUSCHEN MEINES VATERS

»Vor lauter Lauschen und Staunen sei still,

du mein tieftiefes Leben;

daß du weißt, was der Wind dir will,

eh noch die Birken beben.

Und wenn dir einmal das Schweigen sprach,

laß deine Sinne besiegen.

Jedem Hauche gieb dich, gieb nach,

er wird dich lieben und wiegen.

Und dann meine Seele sei weit, sei weit,

daß dir das Leben gelinge,

breite dich wie ein Feierkleid

über die sinnenden Dinge.«1

Dieses Gedicht war das Erste, was ich von Rainer Maria Rilke hörte. Mein Vater, dessen Lieblingsdichter Rilke war, las es gelegentlich laut vor, und sein Tonfall und seine Augen versuchten dabei, das Staunen des Dichters wiederzugeben. Ich war vielleicht vierzehn oder fünfzehn Jahre alt und eher unangenehm davon berührt, denn ich glaubte meinem Vater die raunend vorgetragenen Worte nicht. Es klang für mich nicht echt, eher wie eine Attitüde, das Zurschaustellen bildungsbürgerlichen Wissens. Mein Vater hatte auch die gesammelten Werke von Goethe und Schiller im Bücherschrank stehen, Nietzsches Zarathustra sowie viele kleine Insel-Bände mit schönen Texten und Gedichten. Aber ich sah ihn nie wirklich darin lesen und spürte auch nicht, dass er sich jemals ernsthaft in diese Literatur vertieft hatte.

Wenn mein Vater seine Liebe zu Rilke beschwor, vergaß er nie zu erwähnen, dass er dessen Gedichte im Zweiten Weltkrieg im Tornister mitgetragen hatte. Auch das befremdete mich. Ich kannte Rilke kaum, spürte aber in seinen Versen eine große Feinfühligkeit, ein tastendes Suchen, eine Zartheit in der Natur- und Menschenbeobachtung, die ich nicht mit dem Alltag eines Krieges zusammenbringen konnte. Hatte mein Vater in den Gefechtspausen Rilkes Verse gelesen, zur Ablenkung oder um von schönen Worten inmitten der Gräuel des Schlachtfeldes aufgebaut zu werden?

Er war immerhin Unteroffizier gewesen, eine Führungspersönlichkeit, hatte sich als Soldat bewährt und auch später nie ein kritisches Wort zu Hitler und seinen Verbrechen gesagt. Als Mitglied der Studenten-SA, so erzählte er, hätten ihn beim Vorbeimarschieren an Hitler dessen blaue charismatische Augen fasziniert, denen sich niemand habe entziehen können. Nach dem Tod meines Vaters fand ich in einem Tresor seinen »Ariernachweis«, mit dem er seine »rein arische Abstammung« belegt hatte, vielleicht auch, um in der Wehrmacht aufzusteigen. Ich glaube nicht, dass er den Krieg nur verabscheut und Rilke als eine Art »geistiges Gegenmittel« mitgenommen hatte.

Unteroffizier und Rilkeliebhaber: mein Vater im Zweiten Weltkrieg

Die Gedichtrezitationen meines Vaters waren für mich nicht nur unangenehm, sondern lösten auch quälende Fragen in mir aus. Ebenso wie seine große Liebe zu den Rosen, die auch Rilkes Lieblingsblumen gewesen waren und denen mein Vater in unserem Garten möglicherweise mehr Aufmerksamkeit gewidmet hat als uns Kindern. Wie passte all das Zarte, Schöne, Poetische zusammen mit der Härte und Grausamkeit eines Krieges? Welchen Platz hatte dort Rilkes sanfter Windhauch, der in den »Birken bebt« – und das Bild der Seele, die ihr »Feierkleid« über die »sinnenden Dinge« breitet?

Mein Vater berichtete davon, dass er bei Erschießungen von »Partisanen auf dem Balkan« dabei gewesen war, wobei immer offenblieb, ob er selbst geschossen oder als Befehlshaber nur die Anweisungen gegeben hatte. In dem Fotoalbum, das er über seine Kriegserlebnisse angelegt hatte, war von diesem Grauen nichts zu sehen. Stattdessen Bilder von ihm in seiner schicken Uniform, beim Nacktbaden mit den Kameraden sowie Fotos von Tempeln und schönen Pflanzen in Griechenland, wo seine Truppe stationiert war. Darunter hatte er mit schön geschwungener Schrift ein paar Erinnerungszeilen geschrieben, etwa: »Eingang zum Athena-Tempel, Säulen und Voluten« oder »Parthenon des Perikles. Im Inneren befanden sich früher die Kultgeräte und der Tempelschatz.« Später jedoch hatte mein Vater nie mehr etwas von der klassischen griechischen Kultur und Götterwelt erzählt: Hatte er sich auch hier mit wohlklingenden bildungsbürgerlichen Versatzstücken geschmückt?

All dies und auch Rilkes Lyrik passten nicht zu dem Unteroffizier Walter Sünner – und auch nicht zu seiner Persönlichkeit im Ganzen. Mein Vater war eher ein kühler, gefühlsarm scheinender Mensch; er zeigte nie, was in ihm vorging, und konnte sehr streng und autoritär sein. Er schlug uns nicht häufig, aber wenn, dann mit einer solchen unbeherrschten Gewalt, dass ich diese Schläge bis heute in meinem Nacken spüre. Seine Meinung war »Gesetz«, wie er sagte, er war also auch nach dem Krieg ein kleiner Despot, duldete kaum Widerspruch und versuchte, mich zu einer gewissen Härte zu erziehen. Wenn ich mit siebzehn Jahren nach einer langen Party ausschlafen wollte, stürmte er morgens in mein Zimmer und schrie: »Wer lange feiert, kann auch früh aufstehen!« Dann stürmte er ins Bad und stellte demonstrativ die Dusche an, damit ich mich von den »Sünden« der Nacht reinigen sollte.

»Vor lauter Lauschen und Staunen sei still,

du mein tieftiefes Leben;

daß du weißt, was der Wind dir will,

eh noch die Birken beben.«

Wie absurd wirkte es, wenn er dann wieder diese Zeilen vortrug und den sensiblen Kunstfreund spielte. Alles wirkte auf mich wie eine Inszenierung, ein Sich-Schmücken mit »Hochkultur«, Schönheit und Poesie, um der Außenwelt eine edle und vornehme Seele vorzuspielen, die ich aber sonst nie spürte.

Heute frage ich mich, ob ich meinem Vater nicht Unrecht tue. Verbarg sich nicht vielleicht hinter seiner harten Schale ein weicher Kern, auch im Krieg, wo er ja letztlich dasselbe getan hatte wie Millionen andere deutsche Soldaten? War es nicht eher tragisch, dass er seine tieferen Gefühle, die er bei Rilkes Gedichten empfand, nicht auch sonst zeigen und besser ins Leben integrieren konnte? Ich hatte bei meinem Vater ganz selten zartere Emotionen wahrgenommen, etwa wenn er in einer Puccini-Oper ein paar Tränen verdrückte oder beim Tod unseres Hundes völlig fassungslos war. Er war eher zurückhaltend, protzte nicht mit seiner großbürgerlichen Herkunft, war kein nur aufs Geldverdienen versessener Geschäftsmann und konnte manchmal fast scheu und ein wenig ängstlich wirken.

Doch das kann ich heute so sehen, wo ich nicht mehr abhängig von ihm bin und gelegentlich auch Mitleid mit ihm empfinde. Damals erlebte ich ihn eher hart gegen sich und andere, gefühlskalt, autoritär und wenig sensibel – und daher blieb mir ein eigener Zugang zu Rilkes Lyrik durch ihn viele Jahre lang verwehrt. Der Dichter wurde zu einem Synonym für die schöngeistige bürgerliche Fassade, die ich in der ganzen Familie meines Vaters spürte und die auf mich immer hohl und unglaubhaft gewirkt hatte. Daher wandte ich mich mit etwa siebzehn Jahren anderen Dichtern zu, von denen ich wusste, dass mein Vater sie nicht ausstehen konnte: Gottfried Benn und Franz Kafka zum Beispiel. Ich liebte die frühen schonungslosen Gedichte, die Benn als Arzt nach langen Sezierarbeiten in der Pathologie geschrieben hatte, oder Kafkas surreale Szenerien, wo sich der Mensch in einem Labyrinth von dunklen Mächten verliert. Gerade als Antithese zur schönen und ätherischen Dichtung Rilkes kamen mir die Werke dieser dunklen Apokalyptiker gerade recht. Beide Dichter hatten einen schonungslosen Blick auf das Leben und die Abgründe der Menschen. Da war nicht von Rosen die Rede und von bebenden Birken, sondern von Leid, Schmerz, Absurdität und Gewalt. Als mein Vater starb, stand ich bei der Ordnung des Nachlasses vor seinen vielen Goethe-, Schiller-, Rilke- und Nietzschebänden – und es war klar, dass ich nichts davon haben wollte. Ich lehnte es ab, mich mit dem für mich zweifelhaften »Kulturgut« meines Vaters zu verbinden, und wollte Kunst und Literatur selbst erkunden, auch erst einmal im Widerstand zu ihm.

Es dauerte Jahrzehnte, bis ich wieder zu Rilke zurückfand. Nach Exkursionen in die deutsche Romantik, wo ich besonders Hölderlin und Novalis schätzen lernte, schenkte mir meine Freundin eine Sammlung von Rilkes Liebesgedichten, in denen mich vieles stark berührte. Ich spürte, dass bei diesem Dichter eine Sprachkraft vorhanden war, die sehr tief in Bereiche des menschlichen Erlebens eindringen konnte, die einem sonst eher verschlossen waren. Gelegentlich lösten bestimmte Verse des Dichters sogar ein leichtes Schwindelgefühl aus, als ob mir sanft der Boden unter den Füßen weggezogen würde. Dies war aber nicht unangenehm, sondern mit starken Glücksgefühlen verbunden. Denn Rilke streift immer auch spirituelle Bereiche, erinnert an unsere Verbundenheit mit höheren Kräften, die sich eigentlich dem Wort entziehen, aber von ihm – wie von einem Magier – leise umkreist werden. Das ist der »Hauch« in dem Lieblingsgedicht meines Vaters, von dem Rilke sagt: »Gieb nach, er wird dich lieben und wiegen.« Eine Aufforderung, auch einmal passiv zu sein, um im Lauschen und Staunen etwas zu empfangen, was sonst im Gedröhn der Welt eher untergeht.

Jahre später stieß ich auf ein Buch des Schriftstellers Günter Schiwy über Rilke und die Religion2, das bis heute eines der schönsten Werke in meinem Bücherschrank ist und in dem ich immer wieder blättere. Hier erkannte ich den »Gottsucher« in dem Dichter, der auf faszinierend selbstständige Art nach seinem Begriff des »Göttlichen« gesucht hatte, ohne sich dabei auf herkömmliche Traditionen zu verlassen. Ich spürte einen trotzigen, kämpferischen Rilke, der die christliche Religion scharf kritisierte und sich lustig machte über jede Vorstellung eines zu »lieben Gottes«. Einen anarchistischen Rebellen, der von Gott als einem »dunkelnden Grund« sprach, der uns auch gelegentlich »überfallen« und »zerfetzen« müsse, der »herrlich« und nicht nur »gut« sein solle. Das sprach mir aus dem Herzen, denn die Vertreter der christlichen Kirche hatten mich nie überzeugt, wenn sie sich an Gott als eine Trösterfigur wandten, die uns alle lieb hat und uns in der größten Not immer sicher auffängt. Rilke blieb diesbezüglich lebenslang ein Zweifler, und das empfand ich nicht nur als zeitgemäß, sondern als die einzige überzeugende spirituelle Lebenshaltung. Er wurde so aus dem Dunstkreis meines Vaters befreit und zu einem spannenden Dialogpartner, wenn es um metaphysische Fragen ging. Und zu einem Augenöffner. Seit ich Rilke lese, sehe ich mehr, denn er kann einem auch über das Blau einer Hortensie Dinge einflüstern, die einem nie in den Sinn kamen und in deren Glanz diese Pflanze dann ganz anders erstrahlt. Bei der Lektüre solcher Gedichte weitet sich etwas in mir und vermag – wenigstens für kurze Zeit – zu einem »Feierkleid« zu werden, das sich über die »sinnenden Dinge« breitet. Wie in einer Zen-Übung können dann allzu feste Vorstellungen verschwinden und einer Leere Platz machen, in die etwas vom Eigenleben der Dinge hineinströmt: ihr »Sinnen«, ihre feineren Vibrationen, die nicht nur in unseren Bezeichnungen aufgehen, sondern in denen eine Unendlichkeit aufscheint, die uns den Atem verschlagen kann. Dann halte ich manchmal kurz inne und denke an meinen Vater zurück. Aber jetzt mit einem Gefühl der Dankbarkeit dafür, dass er mich doch irgendwie zu Rilke geführt hat, egal welche Assoziationen ich damals mit diesem Dichter verbunden hatte.

MORGENANDACHT

Zu den eher unbekannten »Perlen« Rilkes gehört ein kurzer, mit »Morgenandacht« überschriebener Text3, zu dem man tatsächlich bei jedem neuen Tagesanfang meditieren könnte. Er soll am Anfang dieses Buches stehen, auch um zu zeigen, wie einfach und unprätentiös Rilkes spirituelle Suchbewegungen manchmal sind. Was hindert uns eigentlich daran, fragt der Dichter, jeden Morgen frohgemut aufzustehen? Rilke beginnt mit einer Frage, die jeden betrifft, ob er nun Lyrik schätzt oder nicht:

»Ist da etwas Schweres im Wege?

Was hast du gegen das Schwere?«

Schon dieser Anfang ist eine Provokation. Wo hört man heute in unserer Spaßgesellschaft eine solche Frage: »Was hast du gegen das Schwere?« Heute muss immer alles cool, locker und ironisch daherkommen: Take it easy, have fun, relax, don’t worry, think positive! Längst sind solche abgestandenen Floskeln zu unserer Lebensphilosophie geworden. »Schwere« ist out, nicht nur als überflüssige Pfunde, die wir mit veganer Ernährung, Fastenkuren und Joggen in den Griff zu bekommen versuchen, sondern auch im seelischen Bereich. Auch in der Kunst. Provozierend schrieb der Schriftsteller Botho Strauß: »Gemeinplätze der Kritik: (…) daß die Fünfte von Bruckner unvergleichlich transparent und schlank geboten wurde. Ich würde loben, wenn sie undurchdringlich und in Pracht und Fülle erklungen wäre. Daß etwas leicht, von großer Leichtigkeit sei – ich würde loben, wenn etwas einmal schwer gesagt würde.«4

Rilke argumentiert ähnlich:

»Was hast du gegen das Schwere? Dass es dich töten kann? Es ist also mächtig und stark. Das weißt du von ihm. Und was weißt du vom Leichten? Nichts. An das Leichte haben wir gar keine Erinnerung. Selbst wenn du also wählen dürftest, müsstest du nicht eigentlich das Schwere wählen? Fühlst du nicht, wie verwandt es mit dir ist? Ist es nicht das eigentlich Heimatliche? Und bist du nicht im Einklang mit der Natur, wenn du es wählst? Meinst du, dem Keim wäre es nicht leichter in der Erde zu bleiben? Oder haben es die Zugvögel nicht schwer, und die wilden Tiere, die für sich sorgen müssen?«

Wir empfinden heute tatsächlich viel Schwere. Jeder, jeden Tag, auch wenn uns die allgegenwärtigen »Comedians« weiszumachen versuchen, dass durch ihre flapsigen Sprüche alles leichter werden kann. Seit Jahren geistert durch Deutschland ein ironischer Dauerton in Feuilletons, Talkshows und Kulturmagazinen, der alles Schwere, Grüblerische und Tiefgründige zu vermeiden sucht, als ob man dadurch in einen Abgrund gezogen würde, in dem man für immer versinkt. Ist dies immer noch ein Reflex auf zu viel Pathos im Sprachduktus der NS-Zeit?

Rilke rät uns dagegen weiter:

»Sieh: Es gibt gar nicht ein Leichtes und ein Schweres. Das Leben selbst ist das Schwere. Und leben willst du doch? Du irrst also, wenn du das Pflicht nennst, dass du das Schwere auf dich nimmst. Es ist der Selbsterhaltungstrieb, was dich dazu drängt. Was aber ist denn Pflicht? Pflicht ist das Schwere zu lieben. Dass du es trägst, will wenig sagen, du musst es wiegen und einsingen und du musst da sein, wenn es dich braucht. Und es kann dich jeden Augenblick brauchen. So groß muss deine Hilfsbereitschaft und deine Güte sein, dass du es verwöhnst, dein Schweres, dass es nicht sein kann ohne dich, dass es von dir abhängig wird wie ein Kind. Hast du es erst so weit gebracht, so wirst du nicht wollen, dass jemand komme und es dir abnähme.«

Das Leichte, so Rilke, will gar nichts von uns, es ist ja leicht, unabhängig, ohne Probleme, es schwebt frei in der Luft. Aber das Schwere übt einen starken Sog aus, es wartet auf uns, und wir haben die Kraft dafür. Auch wenn unser Leben sehr lang ist, bleibt uns kein Tag für das Leichte übrig, das unser eigentlich spottet. Die »Schwere« der Welt wartet tatsächlich jeden Tag auf uns, mit persönlichen Problemen und Ängsten, aber auch, wenn wir nur für wenige Minuten die Nachrichten einschalten. Dann werden wir überhäuft mit Nachrichten von Terror, Flüchtlingselend, religiösem Fanatismus, Rechtspopulismus, neuen egomanischen Führern mit totalitären Tendenzen, erleben hautnah wachsende Verelendung, Altersarmut, Arbeitslosigkeit, Hungerkatastrophen, Burnout, Jugendgewalt, Drogenprobleme, Klimaerwärmung, Korruption und Selbstbereicherung mit, ohne dass irgendwo ein Ende abzusehen wäre. Und in unserem Inneren haben wir es mit Ängsten, Zweifeln, fehlender Selbstliebe, Neid und Eifersucht zu tun, mit dem oft mühsamen Tagwerk des Arbeitens, Mithaltens in der Leistungsgesellschaft, in der Liebe und Sexualität. Wir fürchten uns vor Schwächen, vor Versagen, vor Problemen mit unseren Mitmenschen, vor Intrigen, Streit, Trennung und Einsamkeit.

Demgegenüber empfiehlt uns Rilke: »Geh hinein in dich und baue an deinem Schweren. Dein Schweres soll sein wie ein Haus in dir, wenn du selbst wie ein Land bist, das sich mit den Gezeiten verändert. Gedenke, dass du kein Stern bist: Du hast keine Bahn.«

Das Schwere gehört zu uns, weil wir auf keinem vorgezeichneten Gleis laufen, von dem es kein Abirren gibt. Wir sind – mit Nietzsches Worten – das »nicht festgestellte Tier«, das dadurch zwar viele Freiheiten hat, aber eben auch eine alltägliche »Schwere« empfindet. Und die kann nicht behoben werden durch das Geplapper des Frühstücksradios, sondern nur indem wir sie annehmen. Es ist typisch für Rilke, wie er dieses Bild noch übersteigert, indem er uns auffordert, unsere »Schwere« zu »wiegen« und »einzusingen«. Wir sollen in ein inniges, physisches Verhältnis zu ihr kommen, wie zu einem Baby, das wir leise im Arm hin- und herschaukeln. Sei zärtlich zu deinem »Schweren«, sagt Rilke, du hast nichts anderes, es ist dein Leben, und alles andere ist Trug. Das »Schwere« soll werden wie ein Haus, das man ausbauen und in dem man wohnen kann, in dem es gemütlich, warm, wohlig ist. Fühle die Sogkraft des »Schweren«, wie es dich anzieht, aber nicht, um dich zu zerstören, sondern weil es dich braucht und dir zutraut, dass du damit umgehen kannst. Als ob die »Schwere« ein Wesen sei, das Wesen des Lebens, das wir endlich wertschätzen und erlösen sollten: als etwas Essenzielles, das – wie auch jede große Liebe – nie leicht, sondern von großem Gewicht ist.

Wenn wir das endlich so sehen können, so Rilke, wird unsere »Schwere« eines Tages mit ihrer Gravitation auf andere wirken, die spüren, wie viel Kraft und Schönheit in ihr steckt. Eventuell auch auf einen Gott, der genau diese Stelle in dir aussucht, um sich mit dir zu verbinden. Gott will also nicht zu den Leichten, sondern zu denen, die ihre »Schwere« angenommen haben. Er kommt nicht zu denen, die vor ihrem »Schweren« fliehen und ihn um Befreiung davon bitten, die allzu leicht sind wie Flocken im Wind und überall hingetrieben werden können.

Auch wer diese letzte Wendung zu »Gott« nicht mitmachen möchte, spürt doch in dieser »Morgenandacht« etwas sehr Einfaches und zugleich Tiefgründiges, das die eingefahrenen Muster unseres Empfindens öffnen kann. Das ist typisch für Rilke, und dadurch kann er zu einem hilfreicheren Begleiter werden als viele heutige »Life coaches«, die oft nur monotone Slogans wie »positive thinking« vor sich hinbeten. Rilke sagt mehr, weil er dem »Schweren« nicht ausweicht, sondern sich ganz in es hineinbegibt, bis es sich verwandelt wie ein Schmetterling, der sich mühsam aus der unansehnlichen Hülle einer Puppe herauswindet.

Ich empfinde schon diesen Vorgang als spirituell und die Rede von »Gott« am Ende dieses Textes eher als Zugabe denn als Hauptziel der Meditation. Rilke fordert eigentlich nur die Bereitschaft zu genauem Lesen, Hinschauen und Mitdenken – und die Dinge verändern sich, auch die herkömmlichen Begriffe, die wir so gut zu kennen glauben: zum Beispiel das »Schwere« und das »Leichte«. Sie fangen an, sich ineinander zu verwandeln, verlieren ihre festen Konturen, enthüllen geheime Tiefenschichten und heben uns einen Moment lang über uns hinaus. Ohne dass explizit über Gott und Religion geredet wird, scheint in diesem Text auch Transzendenz auf, die sich hier jedoch, ganz unaufdringlich, durch eigenes Empfinden und Denken erschließt. Es ist die Morgenandacht eines Mystikers, der sich von der Kirche und ihren Ritualen losgesagt hat, um auf eigenen Pfaden zu gehen – ein schönes Modell für die Entwicklung einer individuellen Spiritualität in unserer Zeit.

DIE ERSCHAFFUNG DER GÖTTER

Wen meint eigentlich Rilke, wenn er »Gott« sagt? Ist er ein gläubiger Christ?

Rilke hat in seiner Kindheit merkwürdige Erfahrungen mit dem Christentum machen müssen, sodass er zeitlebens seine sehr kritische Haltung zu dieser Religion beibehielt. Seine Mutter Sophie, die sich »Phia« nannte, hatte sich in eine übersteigerte und mit okkulten Elementen versetzte Frömmigkeit zurückgezogen, in die sie das Kind hineinzuziehen versuchte. Sie umgab sich mit Heiligenbildern und pflegte einen intensiven Marienkult, der für die Namensgebung ihres Sohnes mit verantwortlich war. Da Rilke in der Nacht zu einem Samstag geboren wurde, der traditionell als Marientag gilt, war die Mutter davon überzeugt, dass er ein »Marienkind« sei, und suchte danach seinen zweiten Vornamen aus. Sie schenkte ihm ein kleines Kreuz und leitete ihn an, die Stellen zu küssen, wo die Nageleinschläge Christus verwundet hatten. Da Phia sich eigentlich eine Tochter gewünscht hatte, musste der Knabe bis zu einem bestimmten Alter in Mädchenkleidern herumlaufen und bekam zum Spielen Puppen geschenkt.5 Später wurde er in eine Klosterschule gesteckt, aus der ihn die überängstliche Mutter jeden Tag persönlich abholte.