Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Scorpio Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Sicher kennt jeder das Gefühl an einem Ort zu stehen – sei es in den Bergen, an Seen oder im Wald – wo einem das Herz aufgeht und man einfach nur Glück und Dankbarkeit empfindet. Das sind sogenannte Seelenlandschaften, deren Schönheit uns zutiefst berührt. Noch stärker wird die besondere Wirkung an den Schnittpunkten zwischen Natur und Kultur, also an Orten, die auch von früheren Menschen als "heilig" empfunden wurden. Auch durch Deutschland zieht sich eine lange Spur spiritueller Strömungen, angefangen bei paläolithischen Höhlenfunden der Schwäbischen Alb über neolithische Hünengräber, keltische und germanische Kultplätze bis zu christlichen Stätten und zu den "heiligen Orten" der Romantiker. Dass es bei der Erkundung der Seelenlandschaften in Deutschland häufig zuerst mächtige Schatten der Vergangenheit wegzuräumen gilt, ist unumgänglich. So setzt sich Rüdiger Sünner bei einigen Kultstätten kritisch mit deren Missbrauch durch die Nazis sowie noch heute kursierenden Vorstellungen in esoterischen, neuheidnischen, rechten Kreisen auseinander und legt dabei nach und nach die ursprünglichen Wurzeln dieser Stätten frei, um zu deren authentischen naturreligiösen Spiritualität zurückzufinden.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 249

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

SCORPIO

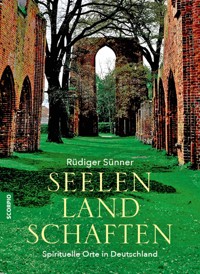

Rüdiger Sünner

SEELENLANDSCHAFTEN

Spirituelle Orte in Deutschland

SCORPIO

1. eBook-Ausgabe 2025

1. Auflage 2025

© 2025 Scorpio Verlag in der Europa Verlage GmbH, München

Umschlaggestaltung: wilhelm typo grafisch, Zürich, unter Verwendung eines Fotos von © Rüdiger Sünner

Layout & Satz: Margarita Maiseyeva

Lektorat: Anette Barth, Hamburg

Konvertierung: Bookwire

ePub-ISBN: 978-3-95803-630-7

Das eBook einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise- nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von §44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Ansprechpartner für Produktsicherheit

Europa Verlage GmbH

Monika Roleff

Johannisplatz 15

81667 München

Tel.: +49 (0)89 18 94 733-0

E-Mail: [email protected]

www.scorpio-verlag.de

»Der Pantheismus ist die verborgene Religion Deutschlands.«

Heinrich Heine

Inhaltsverzeichnis

I

DIE SEELE: LOBLIED AUF EIN VIELDEUTIGES WORT

II

WAS SIND SEELENLANDSCHAFTEN?

III

GIBT ES »DEUTSCHE SEELENLANDSCHAFTEN«?

IV

SEELENLANDSCHAFTEN IN DEUTSCHLAND

1. Felsen der Götter? Die Externsteine im Teutoburger Wald

2. Schätze im Opfermoor: Kultorte der Germanen

3. Die heiligen Steine bei Wildeshausen

4. Teufelsmauern und Klostergärten im Harz

5. Parzival im Odenwald

6. Der Märchenwald der Brüder Grimm

7. Das Frau-Holle-Reich auf dem Hohen Meißner

8. Himmelswege: Kosmische Seelenlandschaften in Sachsen-Anhalt

9. Der gehörnte Flussgott: Die Magie des Rheins

10. Berggeister und Marienkulte: Kraftorte in den Berchtesgadener Alpen

11. Die heilige Insel: Mit Caspar David Friedrich auf Rügen

Ausgewählte Literatur

Bildnachweis

Quellenverzeichnis

I

DIE SEELE: LOBLIED AUF EIN VIELDEUTIGES WORT

Was sind eigentlich »Seelenlandschaften«, und warum schreibe ich ein ganzes Buch darüber? Der Begriff bezieht sich auf das Wort »Seele«, aber was er im Zusammenhang damit genau bedeutet, ist nicht ganz klar: Will er ausdrücken, dass auch eine Landschaft eine »Seele« haben kann oder dass bestimmte Landschaften uns emotional besonders berühren? Beide Begriffe, »Seele« und »Seelenlandschaft«, stammen aus einer vergangenen Zeit, und sie werden heute nur noch wenig verwendet: In den Geisteswissenschaften, in der zeitgenössischen Literatur und in den Medien kommen sie eher selten vor, abgesehen von einigen wenigen Ausnahmen.1 In unserem täglichen Sprachgebrauch trifft man noch ab und zu auf Begriffe wie »seelenverwandt«, »seelenruhig« oder auch »beseelt«, aber das gilt dann als »romantische« Ausdrucksform, die unsere rational ausgerichtete Gesellschaft im privaten Raum toleriert. Interessant ist, dass der Rückzug des Wortes »Seele« im akademischen, journalistischen oder künstlerischen Mainstream keineswegs zu seinem totalen Verschwinden geführt hat. Die »Seele« erlebt – vielleicht gemäß Sigmund Freuds Theorie von der »Wiederkehr des Verdrängten« – seit einigen Jahren ein großes Revival im Bereich der Esoterik und spirituellen Lebenshilfe. Nur wenige Klicks im Internet enthüllen einen ganzen Kosmos diesbezüglicher Titel, wie etwa »Das geheime Leben der Seele«, »Die Seele will frei sein«, »Die Schatzkammer der Seele«, »Geschichten heilen die Seele«, »Rituale für die Seele«, »Wenn die Seele fliegen lernt« usw.

Sollte man diese zum Teil sehr erfolgreichen Publikationen nur als simpel gestrickte Erbauungsschmöker für Menschen abtun, die in ihrer Freizeit keine Energie mehr für anspruchsvollere Texte haben? Diese Wertung finde ich bei näherem Betrachten unangemessen. Könnte es nicht sein, dass die Hochkonjunktur des Seelenbegriffs in der Esoterikszene auch verdrängte Bedürfnisse vieler Menschen widerspiegelt, die sich eben dort abholen, was sie woanders nicht mehr finden können? Wurde nicht in der deutschen Romantik der Begriff »Seele« in Literatur, Musik, Psychologie und Philosophie sehr häufig gebraucht? Schriftstellerinnen und Schriftsteller wie Johann Wolfgang von Goethe, Novalis, Friedrich Hölderlin, Joseph von Eichendorff, Annette von Droste-Hülshoff, Matthias Claudius, Hermann Hesse und Rainer Maria Rilke verwendeten dieses Wort ganz selbstverständlich in ihren Gedichten, die oft von großen Komponisten kongenial vertont wurden. Auch in den Werken der Maler Caspar David Friedrich und Carl Gustav Carus spielte das menschliche Seelenleben eine große Rolle, Letzterer verfasste sogar ein Buch darüber: Psyche. Zur Entwicklungsgeschichte der Seele.2 War das alles nur eine nebulöse metaphysische Schwärmerei von Menschen, die die gefühlskalte Rationalität der Aufklärung ablehnten und stattdessen lieber in die Dämmerzonen von Mythos und Traum flüchteten?

Vielleicht helfen uns die letzten Zeilen aus Eichendorffs Gedicht »Mondnacht« weiter, in denen der Autor beschreibt, wie in einer sternklaren Sommernacht unsere Seele ihre »Flügel« weit ausspannt, um »durch die stillen Lande (…) nach Haus« zu fliegen.3 Ein schönes Bild, das kaum jemanden unberührt lässt: Ein Wanderer steht in einer Vollmondnacht im Wald, der »leise rauscht«, und etwas weitet sich in ihm, das mit Fachbegriffen wie »Psyche« oder »neuronale Aktivität« nicht zu beschreiben wäre. Das Wort »Seele« wird eingesetzt, um ein raumgreifendes Sich-Ausbreiten unserer Emotionen zu beschreiben, die weit hinausdrängen: ein entfesselter Zustand von Freiheit, den eigentlich jeder kennt, der schon einmal den Sternenhimmel, das Meer oder weite Gebirgstäler auf sich wirken ließ. Ein tiefes Durchatmen ist damit verbunden, Seufzer von Glück, da sich endlich die Brust weiten kann und wir mit unserem ganzen Wesen mit der Welt verschmelzen können. Warum schreibt Eichendorff, dass dies auch ein Flug »nach Haus« ist? Weil das lyrische Ich im Sternenhimmel sein eigentliches Zuhause erblickt, in das es endlich zurückkehren will? Oder weil ich in diesem Zustand endlich bei mir selber ankomme, in meiner »inneren Heimat«? Indem meine Seele sich frei und unbegrenzt ausbreiten kann, spürt sie endlich ein Heimkommen zu sich selbst, zu ihrer Ganzheit, zu ihrer Mitte und ihrem ganzen Reichtum. Beide Bedeutungen sind möglich, und die Romantiker haben solche Gefühle der Transzendenz in unzähligen Kunstwerken ausgedrückt, und zwar oft in der freien Natur, als deren Teil sie sich begriffen.

II

WAS SIND SEELENLANDSCHAFTEN?

Genau einen solchen »Seelenflug« erlebte ich 1987 erstmals auf einer Reise durch Schottland, wo mir bei Zugfahrten immer wieder Tränen über die Wangen liefen, ohne dass ich wusste, warum. Ich fand diese Landschaften hinreißend schön, sie berührten mich so tief wie vorher keine anderen. Es wurde mein erstes Erlebnis mit einer »Seelenlandschaft«, ein mysteriöses Verschmelzen mit Stimmungen und Orten, das weit über reinen Naturgenuss hinausging. Tatsächlich empfand ich die Reise als eine Art Nachhausekommen in ein Land, das fast 2000 Kilometer von meiner Geburtsstadt Köln entfernt lag und in dem ich vorher noch nie gewesen war. Doch »Seelenlandschaften« müssen nichts mit der Heimatregion zu tun haben, in der man geboren wurde oder wo man gerade lebt; sie können weit entfernt liegen und einem ganz plötzlich und unvermittelt begegnen.

Was war es in Schottland und später auch in anderen keltischen Regionen Europas wie Cornwall, Irland und Wales, das mich so in seinen Bann zog? Waren es die zahlreichen, durch viel Regen getränkten Grüntöne der Landschaft, die mich wie ein samtenes Tuch in die Arme nahmen, oder die nicht enden wollenden Lichtspektakel an den mal düsteren, mal sonnendurchfluteten Himmeln? War es die atemberaubende Weite von Tälern, in die ich in meiner Fantasie »hineinfliegen« konnte, ohne Begrenzungen wie in den Städten und ohne den Lärm von Autos, Menschen und Maschinen? War es die seltsame Signatur der gälischen oder walisischen Ortsnamen, die ich weder aussprechen noch verstehen konnte, die aber wie wundersame Töne aus einer verwunschenen Zauberwelt zu mir herüberklangen? All das traf zu, aber das Erlebnis der »Seelenlandschaften« wurde noch viel intensiver, wenn in ihnen auch Spuren vergangener Kulturen zu finden waren: Burgruinen auf einsamen Felsen am Meer, machtvolle Steinkreise und Hünengräber aus der Vorzeit, heilige Haine, Quellen, Seen und Moore, abenteuerliche Schluchten mit sagenhaften Namen oder stille Klostergärten, in denen sich der Duft wohlriechender Kräuter wie Balsam auf die Seele legte. An diesen Orten schien mir, als ob ich die alten Kultstätten und die damit verbundenen Geschichten mit anderen, älteren Augen sehen konnte, die auch meine Wahrnehmung der Natur veränderten. Ich sah dann mit dem mythologischen Blick vergangener Kulturen auf das Meer, die Felsklippen, Berge, Gewässer, Quellen, Wälder und Bäume, wodurch ganz neue Facetten dieser Orte zutage traten – sie wurden zu echten »Seelenlandschaften«. Diese offenbarten mir wie ein Spiegel tiefere Schichten, die ich ohne sie vermutlich nie wahrgenommen hätte: archaische Gefühle und Imaginationen, die bis in ferne Urzeiten zurückreichen konnten und in Gefühlsbereiche vordrangen, die ich aus meinem normalen Alltag nicht kannte. Wurde z. B. einer Burgruine eine sagenhafte Figur wie König Artus zugeordnet, sprach sie mich gleich viel stärker an, so etwa in Tintagel im britischen Cornwall. Dieser majestätische Platz hoch über dem Meer wurde dann in meiner Fantasie zur Stätte eines ritterlichen »Sakralkönigtums«. Die heutigen Ruinen verwandelten sich in eine Festung des Guten und Erhabenen, dem die heranbrandenden Wellen nichts anhaben konnten und die von den massiven Felsen gestützt wurden wie für die Ewigkeit. Es war für mich nicht wichtig, ob die Verbindung von Tintagel mit König Artus historisch stimmte oder nicht: Es reichte die stimmige Verknüpfung einer Sage mit der ganz speziellen Aura des Ortes, damit eine einfache Burg zu einem starken Sinnbild für mich werden konnte.

Tintagel Castle

in Cornwall: Hier lebt der Mythos von König Artus und seiner Tafelrunde

The

Green Chapel

in Staffordshire: Eine heidnische Kapelle der Vorzeit?

Ebenso konnte eine grün bemooste Schlucht in England zu einer »Seelenlandschaft« werden, die in Verbindung mit den Artus-Mythen die »Grüne Kapelle« genannt wurde, in der einst der Gralsritter Sir Gawain mit einem hünenhaften »Grünen Ritter« gekämpft haben soll. Als ich die Schlucht betrat, dachte ich nicht nur an den Sagenstoff, sondern eigene Fantasien begannen die vielfältigen Grüntöne und Steine um mich herum zu beseelen. Der geheimnisvolle Name »Green Chapel« erweckte in mir die Assoziation mit einem heidnischen Tempel, Erinnerungen an urtümliche Kultstätten mitten im Wald, in denen die Menschen noch anderen Göttern huldigten als dem einen in der Bibel. Die dramatischen Felsen mit ihren Moosen, Flechten, Farnen und Wurzeln sprachen eine wilde Seite in mir an, ein Stück ungebändigter Natur, die etwa für die Kelten noch zum Raum des »Heiligen« dazugehörte. Hier überraschten mich ganz andere spirituelle Erfahrungen als während der Kirchenbesuche in meiner Kindheit, wo immer nur von einem liebenden und barmherzigen Gott die Rede war. In der »Grünen Kapelle« war nichts lieb und barmherzig, aber ich fühlte, dass all das auch zu meiner Seele gehörte, dass auch in ihr schroffe Abgründe und scharfe Kanten vorhanden waren, ebenso wie Dunkelheit, Rausch und Gewalt. Das erschreckte mich nicht, sondern tat mir gut, denn ich hatte das Gefühl, durch diese von einem Mythos belebte »Seelenlandschaft« einen noch reicheren Blick auf meine Innenwelten geschenkt zu bekommen.

Ähnliches geschah bei den vielen heiligen Quellen, die ich für den ersten Teil meiner Filmtrilogie Seelenlandschaften: Spirituelle Orte in England und Wales besuchte.4 Hier hatten die sanft dahinsprudelnden Wasserströme eine beruhigende Wirkung auf mich, und auch an diesen Orten fanden sich wieder Spuren älterer Kulturen. So wusste ich bei einigen Quellheiligtümern, dass sie bereits von den Kelten als numinose Orte verehrt worden waren, was die Mönche des Mittelalters fortgesetzt hatten, indem sie kleine Kapellen mit steinernen Bänken über ihnen errichtet hatten. Dort ruhten wir uns bei den Dreharbeiten aus und überließen uns dem beruhigenden Gemurmel des Wassers. Die Quellen öffneten unseren Blick auf das Wasser als Wundergabe der Natur, das seit Ewigkeiten aus dem Berg sprudelt, uns erfrischt und heilt. An diesem Ort begriff ich, dass nichts im Leben selbstverständlich ist, dass keine Gabe ohne Staunen und Dankbarkeit empfangen werden sollte und dass »heilige Orte« diese Gefühle enorm verstärken können.

Der 5000 Jahre alte Dolmen

Pentre Ifan

in Wales: Mystischer Kult- und Begräbnisort der Jungsteinzeit

Zu »Seelenlandschaften« wurden auch die vielen Dolmen, Hünengräber und Steinkreise in den keltischen Ländern, die die sie umgebende Heidelandschaft in eine sakrale Region verwandelten. Hier kamen Gefühle in mir auf, die ich in meiner deutschen Heimat vorher nicht gekannt hatte. Zunächst rau und archaisch anmutend, verströmten diese tonnenschweren Monumente nach und nach auch andere Stimmungen.

Ich bewunderte die Energie und die Geschicklichkeit, mit der Bauern vor 5000 Jahren tonnenschwere Findlinge so übereinandergeschichtet hatten, dass sie bei aller Schwere fast schwebend wirkten, wie etwa der berühmte Dolmen Pentre Ifan in Wales. Ebenso wie die an den Steinkreisen aufgerichteten Menhire strahlten diese Hünengräber eine große Ruhe und Stabilität aus, einen tiefen, gleich bleibenden Pulsschlag inmitten aller Veränderung, der mich erdete und entspannte. An diesen Stätten waren Verstorbene mit Grabbeigaben bestattet worden, was darauf hindeutet, dass diese Kulturen an ein Weiterleben nach dem Tode glaubten. Das Wissen, dass diese Gräber als »Häuser der Ewigkeit« errichtet worden waren, führte bei mir ebenfalls zu einer tiefen Gelassenheit. Nie zuvor hatte ich auf Friedhöfen in Deutschland solche Empfindungen gehabt, durch die »Seelenlandschaft« neolithischer Megalith-Tempel sah ich mich einer ganz anderen Kosmologie und Weltanschauung gegenüber, die mich in ihrer ruhigen Abgeklärtheit tief berührte.

Fast vier Jahrzehnte lang fand ich also meine »Seelenlandschaften« vorwiegend in den keltischen Regionen Großbritanniens und Irlands.5 Heute weiß ich, dass es diese auch in meiner deutschen Heimat gibt, wovon dieses Buch handeln soll. Warum aber war es für mich nicht so einfach, »Seelenlandschaften« in Deutschland aufzuspüren? Warum verstrich so viel Zeit, bis ich endlich dazu in der Lage war?

III

GIBT ES »DEUTSCHE SEELENLANDSCHAFTEN«?

Natürlich bin ich schon als Kind von meinen Eltern in schöne deutsche Regionen geführt worden, aber ich habe sie damals nicht als »Seelenlandschaften« empfunden. Als ich im Jahr 2019 zu Dreharbeiten für meinen Film Wildes Denken in die weiten Waldgebiete der Eifel reiste, kamen viele Erinnerungen an Spaziergänge hoch, die ich mit etwa zwölf Jahren dort mit meinem Vater und meiner Schwester unternommen hatte. Im Sommerurlaub durchstreiften wir stundenlang mit Rucksack und Wanderstock die dunklen Wälder, aber nicht freiwillig, sondern geführt von einem Vater, der nicht unbedingt immer liebevoll mit uns Kindern umging. Es waren eher Pflichtexkursionen, immer ohne die Mutter, die sich im Hotel verkroch und oft auch zu viel dem Alkohol zusprach, was bei unserer Rückkehr zu bitteren Überraschungen führen konnte. Häufig lag eine drückende Stille auf unseren Wanderungen, und wir waren froh, wenn wir den Rückweg antreten und uns auf das Abendessen im Hotel freuen konnten.

Einen Hauch von »Seelenlandschaft« in Deutschland spürte ich das erste Mal bei meinen Exkursionen in den Harz nach der Wende, als sich mir auf meinen Wanderungen die mythologische Dimension dieser Region erschloss. Im Kapitel über den Harz werde ich ausführlich darüber berichten. Während der Dreharbeiten zu meinem Film Schwarze Sonne – Mythologische Hintergründe des Nationalsozialismus bereiste ich auch den Teutoburger Wald mit seinen geheimnisvollen Externsteinen, aber diese Stätte war damals zu sehr von Naziideologie befleckt, als dass ich dort eine für mich stimmige »Seelenlandschaft« hätte finden können. Auch bei zahlreichen Fahrradtouren durch die Lüneburger Heide und entlang der Flüsse Saale und Werra empfand ich die Schönheit der Natur als überwältigend, aber von »Seelenlandschaften« hätte ich auch hier nicht gesprochen.

Gab es irgendein Hindernis, eine Sperre, die verhinderte, dass ich hierzulande meine Seele so für die Landschaft öffnen konnte wie in Schottland und Wales? Lag über den magischen Orten in Deutschland ein Schatten, irgendetwas, das mich lähmte und daran hinderte, so zu »fliegen« wie auf den Britischen Inseln? Ich dachte lange über die Unterschiede zwischen »Seelenlandschaften« in Irland, Wales, Schottland und Deutschland nach. Es war ja nicht so, dass es hier gar keine vorgeschichtlichen Kultorte gegeben hätte. Auch in Deutschland konnte man heilige Moore, Quellen oder Dolmen finden, auch hier gab es alte Kirchen und Kirchhöfe sowie geheimnisvolle Plätze, die von Sagen und Mythen umrankt waren. Aber hier war alles sauberer, renovierter und glatter, man konnte sicher sein, dass überall ein Abfalleimer dabeistand sowie Infotafeln, auf denen ganz genau erklärt wurde, was man von diesem Ort denken sollte. Oft rauschte im Hintergrund eine Autobahn, oder der »Genius Loci« war nicht zu spüren, weil er an eine Neubausiedlung grenzte oder in der Nähe eines riesigen Supermarkts lag. In Wales und Schottland dagegen waren wir oft länger durch einsame Heidelandschaften gewandert, bis wir an entlegene Plätze kamen, die schon allein durch ihre Stille zu »Seelenlandschaften« wurden. Hier konnte etwas atmen, ein Hauch von Geschichte und alten Mythen beseelte die steinzeitlichen Dolmen, heiligen Quellen oder die Ruinen von Eremitagen, und sie begannen, geheimnisvolle Geschichten zu erzählen. Hier fand man etwas, was Begriffe wie »verwunschen« oder »verzaubert« gut umschreiben und was hierzulande kaum mehr zu finden ist: Orte, an denen man lange verweilen kann, ohne gestört zu werden, wo es möglich ist, in meditative Zustände zu versinken und imaginäre Zeitreisen zu unternehmen, um sich innerlich ganz mit diesem Platz zu verbinden.

Deutschland ist ein reiches Land, das seine schönen Landschaften auch gerne verwaltet und ökonomisch nutzt. Daher war hier auch ein besonders effizientes Tourismusmarketing herangewachsen, das keinen noch so stillen Fleck für seine kommerziellen Zwecke ungenutzt ließ. Das erlebten wir etwa schmerzhaft an den Kreidefelsen von Rügen und an den Externsteinen, wo man sich mittags kaum mehr aufhalten kann, weil dann Hunderte von Menschen johlend und Selfies knipsend herumwirbeln und jede Aura des »Heiligen« zerstören.

Doch etwas anderes kommt bei den hiesigen »Seelenlandschaften« noch erschwerend hinzu, gerade was die Atmosphäre des »Spirituellen« und »Heiligen« betrifft. Zwei machtvolle historische Bewegungen haben sich wie Mehltau lähmend und verdunkelnd über viele alte magische Orte in Deutschland gelegt: die Christianisierung und der bereits erwähnte Nationalsozialismus. Der Zauber vieler irischer oder schottischer Kultstätten hängt auch damit zusammen, dass die Christianisierung hier zum Teil anders verlief als in Mitteleuropa. Die keltischen Regionen konnten vielfach ihre naturreligiösen und mythologischen Traditionen ins Christentum hinüberretten: Heilige Quellen und heilige Bäume wurden nicht zerstört, sondern von den Mönchen behutsam in christliche Kapellen oder Klöster integriert. In diesen Regionen hatte es keinen Karl den Großen gegeben, der mit strengen Bußkatalogen heidnische Bräuche geahndet oder deren Ausübung sogar mit der Todesstrafe belegt hatte. Alte druidische Kultplätze, die noch heute in Schottland manchmal direkt neben einer Kirche weiter bestehen dürfen, konnte man in Deutschland nicht finden. Hier war einfach vieles zerstört worden, und das, was übrig blieb, degenerierte zu harmlosen touristischen Attraktionen, wo alte Mythen nur noch ironisch referiert wurden, um nur ja keinen Aberglauben aufkommen zu lassen. Die zahlreichen Skulpturen aus den Werken der Brüder Grimm auf der »Deutschen Märchenstraße« sind ein Beispiel für diese Verkitschung hiesiger Mythologie: Einsam und geheimnislos stehen die Sagengestalten dort herum, nur noch als Spielzeuge für Kinder gedacht und gereinigt von ihren tieferen spirituellen Inhalten. Wenn in deutschen Wäldern ein Dolmen »Teufelsstein« genannt wird, kann man davon ausgehen, dass es dazu im nahen Gasthof ein »Teufelsschnitzel« gibt, und die alte Hexenmythologie des Harzes wird durch Souvenirgeschäfte und Cafés mit Namen wie »Hexenklause« oder »Hexentränke« eher ins Lächerliche gezogen.

Schlimmer noch als die Verunglimpfung der alten Kultplätze durch die Kirche war in Deutschland ihr zusätzlicher Missbrauch durch die Nationalsozialisten, die jeden »heiligen« Felsen, Dolmen oder See als »germanisch« deklarierten, auch wenn es dafür keine archäologischen Beweise gab. Diese unheilvolle Tatsache bürdet diesem Buch eine große Verantwortung auf, genau zu recherchieren und auch wissenschaftliche Erkenntnisse bei der Erkundung von »Seelenlandschaften« einfließen zulassen. Unsere unrühmliche Vergangenheit hat bei mir auch dazu geführt, lieber von »Seelenlandschaften in Deutschland« zu sprechen als von »deutschen Seelenlandschaften«. Letzterer Begriff versucht, etwas gleichbleibend Wesenhaftes in deutschen Regionen festzumachen, und wurde von den Nationalsozialisten zu oft gebraucht, als dass man dies heute einfach übergehen kann. Zudem ist es sehr schwer zu definieren, was überhaupt »deutsch« ist, und viele meiner geliebten Seelenorte hierzulande können gar nicht unter diese plakative Bezeichnung subsumiert werden. Denn was ist zum Beispiel an den bis in die Steinzeit zurückreichenden Megalithstätten wirklich »deutsch«, wo sie doch in Urzeiten zurückreichen, in denen sich Kulturen noch gar nicht als Nationen definierten? Auch viele keltische Heiligtümer sind nicht »deutsch«, da die Kelten ein europäisches Volk waren, das durch viele Regionen wanderte und sich durch unterschiedliche Einflüsse auch immer wieder veränderte. Begriffe wie »die deutsche Seele« oder »deutsche Seelenlandschaften« waren in der NS-Zeit weitverbreitet und gingen meist mit rassistischen und antisemitischen Assoziationen einher. Man glaubte an eine ewig feststehende »deutsche Volksseele«, die als überlegen angesehen wurde, was in letzter Instanz die »spirituelle« Rechtfertigung für Raub, Krieg und Völkermord abgab.

Trotz alledem möchte ich nicht auf Begriffe wie »Seele« und »Seelenlandschaften« verzichten, auch nicht, wenn ich diese Orte in meiner Heimat zu erkunden versuche. Das, was ich bei den in diesem Buch beschriebenen Landschaften gespürt habe, lässt sich nicht in nationalen Kategorien beschreiben. Auch wenn die Empfindungen an diesen Stätten in ferne Urzeiten zurückreichen können, so heißt das nicht, dass ich mich damit an eine deutsch-germanische »Ahnenreihe« angeschlossen fühle, wie es etwa bei vielen Neonazis und manchen Neuheiden der Fall ist. Ich bin in erster Linie mit faszinierenden Kulturen, Menschen oder Ideenräumen verbunden, die meinen Horizont eher erweitern, als ihn durch eine starre Ideologie einzuengen. »Seelenlandschaften in Deutschland« schließen ein allgemeines spirituelles Menschheitserbe in mir auf, das ich mit anderen Kulturen auch teilen kann; durch sie können archetypische Empfindungen wach werden, die keineswegs nur regional begrenzt sind. Deshalb wurden übrigens die Märchen der Brüder Grimm, obwohl sie vielfach in deutschen Wäldern spielen, zu einem Stück Weltliteratur und verstaubten nicht nur in Bücherschränken von völkischen Reaktionären. Die Tatsache, dass sie das international am meisten gelesene Buch der deutschen Kulturgeschichte sind, zeigt, wie universell ihre Geschichten und »Seelenlandschaften« in Wirklichkeit sind.

IV

SEELENLANDSCHAFTEN IN DEUTSCHLAND

1

Felsen der Götter? Die Externsteine im Teutoburger Wald

Eine markante »Seelenlandschaft« in Deutschland ist zweifelsohne der Teutoburger Wald, aber es hat lange gedauert, bis ich mich wirklich für diese Gegend erwärmen konnte. Sie steht exemplarisch für die unheilvolle Verflechtung deutscher Landschaften mit nationalistischen Ideologien, was bereits das berühmte Hermannsdenkmal in der Nähe von Detmold veranschaulicht. Auch wenn es an den durchaus berechtigten Befreiungskampf germanischer Stämme gegen römische Legionen im Jahre 9 nach Christus erinnert, stieß es mich immer durch seine auftrumpfende Monumentalität ab, ähnlich wie das Völkerschlachtdenkmal in Leipzig oder das Kyffhäuserdenkmal in Thüringen. Auch das Hermannsdenkmal verkörpert eine mir eher unangenehme Eigenschaft der Deutschen, ihren Hang zu nationaler Kraftmeierei und übertriebener Heldenverehrung, die ja auch in der Nazi-Architektur von Albert Speer oder in den Skulpturen von Arno Breker ihren Niederschlag fand. Riesig müssen diese steinernen »Tempel« immer sein und für alle Ewigkeit in den monumentalen Stein gehauen, mit einer Ausstrahlung von Hybris und Überlegenheit, die subtilere Gefühle mit maskulinem Pathos erstickt. Diese Bauten spiegeln für mich eher ein großes Minderwertigkeitsgefühl der Deutschen und sind keine Zeugnisse eines gesunden Selbstbewusstseins: Es sind Pseudo-Heiligtümer, die eher einer politischen Ersatzreligion dienen als wirklicher spiritueller Kontemplation.

Die Externsteine im Teutoburger Wald: Ehemaliger SS-Kultort und Pilgerziel für Neuheiden

Nicht weit vom Hermannsdenkmal erstreckt sich mitten im Wald die eindrucksvolle Felsformation der Externsteine, ein ebenfalls umstrittenes Monument deutscher Geschichte, um das sich viele bizarre Mythen ranken. In der Mitte der 1990er-Jahre war ich dort zum ersten Mal mit einem Kamerateam, um für meinen Film Schwarze Sonne Aufnahmen während der Sommersonnenwende zu machen.6 Auf dem von Hunderten von Menschen bevölkerten Platz vor den Steinen fragten wir Neo-Hippies und Neo-Germanen, was sie dort feierten, und wollten von ihnen wissen, ob sie den Missbrauch dieser Stätte durch die Nazis kannten. Die meisten bejahten dies, aber bekannten sich dazu, diesen Platz von seiner unheilvollen Vergangenheit »reinigen« zu wollen, um ihn zu einem unschuldigen »germanischen Heiligtum« erklären zu können. Als ich zur Rezeptionsgeschichte der Externsteine zu recherchieren begann, kam ich aus dem Staunen nicht mehr heraus: Über den Felsen türmte sich eine solche Menge an völkischer Ideologie und esoterischem Unsinn auf, dass es einem schwerfiel, diesen Ort unvoreingenommen zu betrachten. Ohne Rücksicht auf archäologische und historische Fakten wurde in die Steine alles hineingelesen, was überhaupt denkbar war. Die einen sahen in ihnen ein altes »germanisches Heiligtum« mit einer »Sonnenwarte«, das womöglich auch während der Schlacht im Teutoburger Wald eine große Rolle gespielt habe7, andere datierten ihre Entstehung in die Steinzeit zurück, als Menschen einer damaligen Hochkultur angeblich riesige Tier- und Menschenköpfe in den Fels gehauen hätten.8 Der Volksschullehrer und ehemalige NSDAP-Angehörige Walther Machalett, der in den 1960er-Jahren den »Arbeits- und Forschungskreis Externsteine« gegründet hatte, hielt die Felsen für das »Zentrum des Abendlandes«, das mit den ägyptischen Pyramiden verbunden gewesen sei und »das Vermächtnis eines hochintelligenten Volkes der Frühzeit, vielleicht der Atlanter« darstelle. In seinem sechsbändigen Hauptwerk Die Externsteine – Das Zentrum des Abendlandes. Die Geschichte der weißen Rasse schrieb er, vor Urzeiten habe es hier eine Priesterkaste mit kosmischem Wissen gegeben, die sogar die Fähigkeit besessen habe, die Schwerkraft aufzuheben. All diese Einsichten, so Machalett, habe er von »höheren Mächten« geschenkt bekommen, und er müsse sie nun an eine von Medien und Wissenschaft geblendete Menschheit weitergeben9: eine klassische Verschwörungserzählung, wie sie noch heute in Videos und Artikeln der rechtsesoterischen Szene zum Besten gegeben wird, die auch im Internet kursieren.

In der NS-Zeit erklärte die »SS-Stiftung Ahnenerbe« unter Heinrich Himmler die Externsteine zu einem »germanischen Heiligtum«, an dem der Zutritt für Juden untersagt war und wo Vereidigungen der SS sowie Winter- und Sommersonnenwendfeiern abgehalten wurden.10

»Haltet Ruhe am Heiligtum der Ahnen«, ermahnte eine Inschrift auf einem Holztor vor den Steinen die Besucher zu würdigem Verhalten an diesem angeblichen Tempel unserer Vorfahren. Dabei lieferten bereits während der NS-Diktatur archäologische Ausgrabungen keinerlei Nachweis dafür, dass die Externsteine von den Germanen als Kultort genutzt worden waren.11 Außerdem ähneln sie in keiner Weise den echten germanischen Kultstätten aus der Eisenzeit, die eher in Opfermooren zu finden sind, worüber wir im nächsten Kapitel berichten werden.

War damit nun alles für mich erledigt an diesem seltsamen Ort? Hatten die Neuheiden bei unseren Filminterviews in der Sonnwendnacht recht damit, dass man diese Stätte von dem Nazi-Schatten, einer sagte sogar »von dieser Schlammschicht«, befreien konnte? Wenn eine lange ideologische Instrumentalisierung einen Ort so deformiert hat, hilft eigentlich nur die Wissenschaft, um wieder Klarheit über seinen wirklichen Charakter zu bekommen. So fanden archäologische Forscher heraus, dass schon vor etwa 12 000 Jahren an den Externsteinen Menschen gelebt haben, was Feuersteinfunde bezeugen12, und es ist sehr wahrscheinlich, dass auch sie bereits von dieser imposanten Felsenkulisse tief beeindruckt waren. Ob sie sie als »heiligen Ort« ansahen, an dem man Rituale und Kulte praktizierte, wird sich kaum mehr nachweisen lassen. Aber diese Kulturen Mitteleuropas kannten bereits Schamanen13, und in ihrem animistischen Weltbild waren diese Steine sicher auch mehr als nur »tote Materie«. Man kann sich vorstellen, dass die damaligen Jäger und Sammler – wie auch heute noch indigene Kulturen – in Bergen und ungewöhnlichen Steinformationen »Persönlichkeiten« sahen, die man respektierte oder vielleicht auch anbetete. Auch uns geht es ja manchmal noch so, da wir ein tief animistisches Erbe in uns tragen: Jeder Bergsteiger spürt das, wenn er in der Gebirgslandschaft nicht nur leblose Objekte sieht, sondern quasi »Subjekte«, die ihn »rufen«, herausfordern und zur Besonnenheit ermahnen. Wer frühmorgens die Externsteine aufsucht, vermag sich dem Zauber dieser Stätte kaum zu entziehen: Raubvögel können dann über den Felsspitzen kreisen, und der stille Ort strahlt in seiner Größe und eigenwilligen Formensprache eine durchaus mystische Atmosphäre aus. Das haben wir selbst erlebt, als wir im Mai 2023 dort bei Sonnenaufgang für meinen Film Seelenlandschaften: Spirituelle Orte in Deutschland drehten und längere Zeit ganz allein bei diesen uralten Steinen waren.

Eine weitere Information der Historiker verhalf mir bei diesen Dreharbeiten noch zu einem ganz anderen Erlebnis. Die Höhlen und Treppen, die Aussichtsplattform, das Kreuzabnahmerelief und der rätselhafte Steinsarkophag entstanden wohl erst zwischen dem 11. und 13. Jahrhundert, also in christlicher Zeit, in der Einsiedlermönche die Externsteine bewohnten. Ein 1484 gemaltes Bild von Hans Memling, der viel gereist und wohl auch im Teutoburger Wald vorbeigekommen ist, zeigt im Hintergrund Felsformationen mit Höhlen, die stark an die Externsteine erinnern.14 Im Vordergrund steht ein Einsiedler, der seine Hand auf ein Reh gelegt hat und mit der anderen einen heiligen Text hält. Dieses Bild berührte mich sehr, und ich nahm es mit zu unseren Filmarbeiten, wo es die ganze Atmosphäre der Anlage veränderte.

Wir hatten eine Dreherlaubnis erhalten und morgens um acht, als noch kein Tourist zu sehen war, schloss uns ein Wächter die Höhlenkammern auf, in denen einst die Einsiedlermönche gelebt hatten. Wir verharrten darin in aller Stille und ließen die Atmosphäre auf uns wirken. Nur einzelne Vogelrufe waren draußen zu hören und gelegentlich das leise Rauschen des Windes in den nahen Bäumen. Auf einmal schauten wir wie durch ein Zeitfenster auf eine frühere Epoche in diesem Land, als Christentum und Natur scheinbar noch keine Gegensätze waren.

Die Externsteine auf dem Moreel-Triptychon von Hans Memling (um 1433 – 1494)

Höhlen in den Externsteinen: Naturnahe Meditationsorte christlicher Eremiten im Mittelalter

Ich stellte mir vor, wie hier vor 1000 Jahren wohl noch Adler, Bären und Wölfe gelebt hatten, und spürte, dass die Wälder ringsum früher eine Wildnis waren, die nichts mit den Forsten und ausgeschilderten Wanderwegen unserer Zeit zu tun hatte. Die damaligen Eremiten müssen sie nicht unbedingt gefürchtet haben, denn sie hatten sich ja ganz bewusst diesen Platz fernab von jeder »Klostergemütlichkeit« ausgesucht. Eine solche Atmosphäre strahlt auch der Hintergrund von Memlings Bild aus: Wild zerklüftet sind dort die Felsen und von dichtem Wald umstanden, und über allem ziehen dunkle Wolkenformationen dahin. Wahrscheinlich waren die Externsteine einst ein Ort, an dem Mönche und Pilger die Schönheit der Schöpfung zum Anlass nahmen, auch darin Spuren Gottes zu sehen. Ich musste an andere, ähnlich abgelegene Eremitagen in Europa denken, etwa an die in einem dichten Eichenwald liegende Eremo delle Carceri des heiligen Franz von Assisi in Umbrien. Eine noch größere Abgeschiedenheit strahlt die weit draußen im Meer liegende Klosterinsel Skellig Michael in Irland aus, auf der Gottsucher vor etwa 1000 Jahren bei ihren Gebeten ständig mit den Elementen konfrontiert waren. Wenn sie in ihren Gebetsklausen in Bienenkorbform meditierten, waren sie immer den vielfältigen Witterungsbedingungen ausgesetzt: Durch die Ritzen spürten sie Sonne, Regen, Schnee und Gewitter, frühlingshafte Stimmungen und den kalten Winter, ständig umgeben vom Summen der Insekten und dem Gekreisch der Seevögel. Für ihr Frühstück mussten sie jeden Morgen die 600 Steintreppen hinunter zum Meer hinabsteigen, um dort frischen Fisch zu fangen und den Aufgang der Sonne in einem Morgengebet zu feiern. Eindrücke, die mich immer wieder mit der Frage konfrontierten, wie ihr Gottesbild beschaffen war, das in so engem Einklang mit der elementaren Natur stand. Ähnliches erlebten wir in der Felsenklause des St. Govan an der Küste von Pembrokeshire in Wales, an der wir für meinen Film Seelenlandschaften