Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

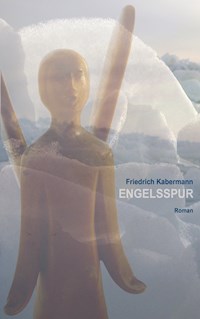

Die Weihnachtsgeschichte neu erzählt, als Geschichte der Adoption: Ein Kind ist uns geboren und wartet darauf, dass wir ihm Heimat geben. Aber wie? Indem wir ihm Raum und Zeit gewähren und es eintreten lassen in unseren Lebensraum. Gelingt das, geschieht Weihnachten immer wieder neu und wir erfahren das Dasein als Wunder, das uns in seinen Anspruch nimmt. Im Fall von Marie und Johannes begann das Wunder mit dem Engel, der zu ihnen kam, als sie noch Kinder waren. Seitdem hat er sie durchs Leben begleitet - eine einzige Rätselspur. Nach Jahren des Alleinseins haben sie die sechsjährige Dorothea adoptiert, die nun am Vorweihnachtsabend für immer zu ihnen gekommen ist. Sie wollen ihrer Tochter nicht nur ein Dach über dem Kopf geben, sondern ein Zuhause, eine Lebensheimat. Das geschieht dadurch, dass sie abwechselnd erzählen, wie sie sich als Kinder kennen lernten und dann als Erwachsene den Lebensweg gemeinsam fortsetzten. Dorothea erlebt die Erzählung der Eltern so intensiv mit, dass es ihr vorkommt, als gehörte sie non Anbeginn zu der Geschichte dazu. Dorch Marie und John berichten aus unterschiedlichen Perspektiven, so dass es sscheint, als verirrte sie sich in diesem Zeitlabyrinth. Aber Dorothea folgt unbeirrt der Spur des Engels und nimmt ihre Eltern so an wie diese sie, als Geschenk. Das entspricht ihrem Namen: Dorothea, das Gottesgeschenk.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 186

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Über das Buch

Die Weihnachtsgeschichte neu erzählt, als Geschichte der Adoption: Wir können einander nur annehmen, wenn wir erfahren, dass wir selber angenommen sind.

Ein Kind ist uns geboren und wartet darauf, dass wir ihm Heimat geben. Aber wie? Indem wir ihm Raum und Zeit gewähren und es eintreten lassen in unseren Lebensraum. Wir müssen die eigene Zeit so mit ihm teilen, dass sie eine Biografie werden kann. Gelingt das, geschieht Weihnachten immer wieder neu, und wir erfahren das Dasein als Wunder, das uns in seinen Anspruch nimmt.

Im Fall von Marie und Johannes begann das Wunder mit dem Engel, der zu ihnen kam, als sie noch Kinder waren. Seitdem hat er sie durchs Leben begleitet – eine einzige Rätselspur. Sie sind miteinander verheiratet und leben auf einem Berghof im schweizerischen Wallis. Nach Jahren des Alleinseins haben sie die sechsjährige Dorothea adoptiert, die nun am Vorweihnachtsabend für immer zu ihnen gekommen ist. Sie wollen ihrer Tochter nicht nur ein Dach über dem Kopf geben, sondern ein Zuhause, eine Lebensheimat.

Das geschieht dadurch, dass sie abwechselnd erzählen, wie sie sich als Kinder kennen lernten und dann als Erwachsene den Lebensweg gemeinsam fortsetzten. Der aus hellem Holz geschnitzte Engel, den sie Dorothea am ersten Abend schenken, ist Zeuge ihres Bundes, den nun die Tochter erfüllt.

Dorothea erlebt die Erzählung der Eltern so intensiv mit, dass es ihr vorkommt, als gehörte sie von Anbeginn zu der Geschichte dazu. Doch Marie und John berichten aus unterschiedlichen Perspektiven, so dass es scheint, als verirrte sie sich in diesem Zeitlabyrinth. Hinzu kommt die Frage: Ist Weihnachten noch möglich in einer zur Eiswüste erstarrten Welt? Aber Dorothea folgt unbeirrt der Spur des Engels und nimmt ihre Eltern so an wie diese sie, als Geschenk. Das entspricht ihrem Namen: Dorothea, das Gottesgeschenk.

Form und Sprache der Geschichte gleichen einem Transparent, das einen Engel zeigt, der aus der Kälte kommt. Doch die neue Eiszeit scheint ihn nicht zu berühren, auch verkündet er keine Botschaft, sondern ist Gesang, ein einziger Lobgesang.

Inhalt:

Advent

Weihnachten

Neujahr

Dem Röslein gewidmet

Advent

Sie stand wie erstarrt am Fenster und staunte. Die Sonne glühte hinter der Bergkette auf, als balancierte sie über die Felsgrate und führte einen Feuertanz auf. Der Himmel über dem Großen Kelchen leuchtete in frostigem Rot, im Tal, das sich wie ein Trichter nach Westen auftat, traten die Schatten aus den Wäldern hervor. Leicht umspielten sie die Lichter im tiefen Grund, auch aus den Seitentälern drang es schwarz herauf. Lautlos stieg die Flut an den kahlen Hängen empor, schon umspülte die Almen ihr blauer Saum – tiefe Stille herrschte im weiten Rund. Der Kranz der Berge war wie in Gold gefasst, der scheidende Tag setzte der Nacht die Krone auf.

Nasskalte Luft stieß von draußen in die Stube herein, rasch schloss sie das Fenster, blieb aber unverwandt stehen. Sie versuchte sich vorzustellen, wie das Tal aussah, wenn Schnee lag. Wie ein Trichter, wie ein weißer Krater vielleicht? Nur oberhalb des Waldsaums, jenseits der Baumgrenze, lag ewiger Schnee, die Bergriesen hatten das gesamte Jahr über weiße Kappen auf. Letztes Licht fiel auf den Fichtenkranz, der das Tal umgab, dort, wo die Lärchen standen, flochten sich rotbraune Muster ein. Viele von ihnen hatten ihr kupfernes Kleid noch bewahrt, doch dauerte es nicht lange, dann wurden auch sie in samtene Dämmerung gehüllt. Der Tag verlor an Glanz, doch leuchtete nun die Nacht in grundloser Tiefe auf.

Dorothea wandte den Blick von der Höhe ins Tal, wie helle Adern durchzogen die Wege den gegenüberliegenden Hang. Manche wanden sich in Serpentinen in die Tiefe, ihr war, als versickerten sie dort in der Dunkelheit. Am Grunde glommen Lichter auf, sie fügten sich zu Mustern und schimmerten wie auf Seide gestickt, als glichen sie den Sternbildern im Spiegel der Nacht.

Die violetten Schatten hatten den Kiefernwald erreicht, der oberhalb des Hofes lag, die Bäume dort mussten uralt sein. Sie erkannte die gerippten Stämme, die großborkige Rinde, jeder Baum glich einem Ritter in schuppigem Panzerhemd. Wind und Wetter glitten an ihnen ab, die Jahre hatten sie nicht gefällt, das Tal stand noch immer unter ihrem Schutz. Manche glichen im Zwielicht riesigen Recken, durch die Wipfel brausten die Stürme der Zeit; tief wurzelten sie im uralten Grund. Nur die Kronen standen noch im lichten Abend und grüßten hinunter zum Hof. Dorothea erwiderte den Gruß und winkte ihnen zu – da fiel das Gefühl der Fremdheit von ihr ab.

Wie neu alles war, wie vertraut zugleich, als habe sie die Bilder vorhergeträumt! War sie seit gestern hier, seit einem Jahr oder ihr Leben lang? Seit gestern erst, mit dem frühen Abend hatte ihr neues Leben begonnen, gestern hatte sie das Licht der Welt erblickt. Alles davor war etwas anderes gewesen, ein Vorleben vielleicht, ein Leben mit Nachbeben bis in die Träume hinein. Selbst am Tage holten sie die Erinnerungen ein, vor allem die Bilder vom Heim mit seinen kahlen Zimmern und Korridoren und dem kalten verfliesten Grund. Auf ihm hallten die Schritte wie in einem Tunnel, vor allem wenn Frau Heidenreich kam.

O dieser Schritt! Er hallte nicht nur, sondern knallte wie Schüsse durchs Haus, als wären die Stiefelabsätze aus Metall. Auch ihre Stimme war aus Metall, wenn sie eines der Kinder rief. Meist hagelte es Vorwürfe, niemand machte es ihr recht. Mitunter gab es auch Gutes zu sagen, doch selbst dann klang die Stimme scharf und spitz, als führe ein Messer über Glas.

„Du bekommst Besuch, Dorothea, sieh zu, dass du dich benimmst. Wenn du Glück hast, wirst du neue Eltern erhalten, sie haben schon einen Antrag gestellt und heißen John und Marie.“

Neue Eltern? Eltern gab es nur einmal, ihre Eltern waren tot. Sie waren im Himmel, nur Gott wusste, warum. Sie fror an diesem Abend noch mehr als sonst, Frau Heidenreichs Ankündigung hatte sie fröstelnd gemacht. So kam es, dass sie nicht einschlafen konnte, die Bilder strömten ihr zu, Bilder der Erinnerung, durch Frau Heidenreich aufgeregt. Erinnerung? An ihre Eltern konnte sie sich nicht erinnern, nur an die Heimleiterin und das Heim, an die Fenster, die sich nicht öffnen ließen und an die stickige Luft. Das Haus war unheimlich, alles verlief sich in ihm, nicht nur die Zeit, auch das Lachen, das Licht, das Leben überhaupt.

„Deine Eltern haben einen Unfall gehabt, einen Autounfall, als du drei Jahre alt warst. Hast du mich verstanden?“ Frau Heidenreichs Stimme schnitt jedes Widerwort ab.

„Jawohl“, hatte sie geantwortet, gedacht aber: Nein, das ist nicht wahr! Es war kein Unfall, ein Zufall war’s. Es war reiner Zufall, dass es an diesem Tag regnete, dass das Kind über die Straße lief, dass der Vater so stark bremsen musste, dass das Auto ins Schleudern geriet, dass der andere Wagen entgegen kam, dass beide Autos sich drehten, dass alles sich drehte, dass alles am Ende stille stand. Wer? Das Herz, Frau Heidenreich, mit dem Herzen steht auch das Leben still, der Atem, die Gedanken, alles steht still; es ist dann auf Erden vollkommen still. Die Eltern sind im Himmel, Frau Heidenreich, dort, wo auch die Zeit stille steht; sie haben keine Zeit mehr, nicht für sich, nicht für mich. Nur ich habe Zeit, aber ich weiß nicht wofür. Das ist die Wahrheit, Frau Heidenreich: Niemand hat Zeit für mich.

Wie oft hatte sie versucht, sich die Gesichter der Eltern vorzustellen, aber die Erinnerung blieb dunkel, in ihr Inneres fiel kein Licht. Einmal hatte sie die Mutter im Traum gesehen, in einem langen weißen Gewand. Rief sie etwas? Rief sie: Komm, Dorothea, komm? Jedenfalls hatte sie den Mund geöffnet, so als ob sie sänge, Dorothea war, als vernähme sie einen unerhörten Ton. Da wollte sie ihr zurufen: Mutter, hörst du mich? Aber die Mutter beachtete sie nicht, keine Bewegung, keine Regung zeigte sich an ihr. Hatte sie im Traum die Ewigkeit geschaut? Dann hatte sie einen Albtraum gehabt, der sie in Erstarrung fallen ließ. Denn im Himmel war alles tot – warum hatte nur sie der Tod verschont? Wäre sie mitgefahren, wäre sie ebenfalls tot, und Himmel und Erde wären nicht getrennt. Nun war sie allein auf der Welt, lebendig begraben – sie spürte, dass sie weinte, mit nassen Augen erwachte sie aus dem Traum.

Frau Heidenreich stand neben dem Bett und sah streng auf sie herab: „Die anderen sind lange fertig, du bist wieder die Letzte, jeden Morgen aufs Neu!“

„Ich habe geträumt“, sagte Dorothea.

Frau Heidenreich nickte: „Wann träumst du nicht? Es wird Zeit, dass du aufwachst, nur wer wach ist, lebt wirklich. Leben heißt wach sein, beständiges aufgeweckt sein.“

Frau Heidenreich träumte nie, sie war stets ausgeträumt. Sie lebte in der Gegenwart und war nichts als Gegenwärtigkeit. Selbst Eltern konnte sie herbeischaffen, nicht die wahren Eltern, wohl aber Marie und John, ihren Mann. Seit Wochen schon besuchten sie sie im Heim und mit jedem Besuch veränderte sich die Wirklichkeit: Die alte verabschiedete sich und eine neue begann.

„Mach mir keine Schande“, hatte Frau Heidenreich gesagt und ihr zum Abschied die Hand gereicht. Klang sie anders als sonst? Es war, als könnten Stimme und Stimmung brechen, und Frau Heidenreich hätte vor einem solchen Stimmbruch Angst. „Auf Wiedersehen will ich nicht sagen“, meinte sie mit belegter Stimme, „vergiss uns wenigstens nicht im Heim. Vergangenheit und Zukunft sind in Wirklichkeit eines, zugleich auch getrennt wie Bild und Spiegelbild.“

Sie hatte genickt und war Marie gefolgt, dann saß sie im Auto, und Onkel John schlug die Türe zu. Frau Heidenreich winkte nicht, als der Wagen anfuhr, sie drehte sich um und ging ins Haus. Dorothea hatte aufgehört zu existieren – hatte sie nicht immer nur auf dem Papier existiert?

Die Nachtschatten hatten die Gipfel erreicht, blaues Licht stürzte ins Zimmer, es knackte im Haus. Das Haus arbeitet, hatte Marie gesagt, es besteht kein Grund zur Furcht. Das Haus dehnt und reckt sich, wenn es erwacht, und es zieht sich zusammen, wenn es ruht und schlafen will. Nachts kannst du es atmen hören, manchmal seufzt es, manchmal stöhnt es, jedenfalls schläft und träumt es wie du und ich.

„Wovon?“

„Dass es lebt. Es träumt von den Menschen, die in ihm wohnen, ihre Schicksale sind sein Traum. Ein Haus, das leer steht, wirkt ausgestorben, vielleicht ist es wirklich tot. Mit dir ist es wie neu geboren, du bist nun eingeboren in unser Haus.“

Dorothea wollte kein Licht machen, sie versuchte, die Sterne zu zählen, die als nadelfeine Löcher im blassblauen Himmelszelt leuchteten. Aber es gelang ihr nicht, sie vermehrten sich zu rasch. Jenseits des Himmels musste ein ungeheures Licht brennen, ein Feuer, das die Sonne erblassen ließ. Nachts wurde der Himmel durchsichtig, der Tag dagegen machte ihn blind. Schlief der Himmel, leuchteten die Sternbilder als seine Traumgesichte auf.

Dieser Einfall war ihr am gestrigen Abend gekommen, als sie zum ersten Mal unter dem Dachfenster im Bett gelegen hatte. Sie konnte nicht einschlafen und blieb lange wach – Marie hatte recht, auch das Haus schlief nicht ein. Sie hörte es atmen, unregelmäßig, je nachdem, wie der Wind um den Dachfirst ging. Sie starrte ins Dunkel, die Sterne wurden größer, als brennte das Himmelslicht tiefe Löcher in die Nacht.

„Kann der Himmel reißen?“ Auch im Zimmer war es dunkel, sie sah Marie und John als Schemen vor der weiß getünchten Wand.

„Vielleicht“, die Stimme von John klang wie vom Ende der Welt. „Man sagt ja auch, die Wolkendecke reißt auf.“

„Dann muss es über dem Himmel sehr hell sein“, Dorothea gähnte, ihr fielen die Augen zu.

„Sehr hell“, hörte sie Maries Antwort, „blendend hell.“

Sie ließ die Erinnerungen ruhen, wandte sich von der Aussicht ab und trat einige Schritte in die Stube zurück. Sie hörte Marie in der Küche hantieren, Geräusche, die sie zu kennen glaubte, als setzten sie erste Erinnerungen an. Sie lächelte, als sie die aschgrauen Bergspitzen sah, der verlöschende Tag wirkte wie ausgebrannt; ungeheure Massen von Schlacke türmten sich am Horizont.

Dorothea stieg die Treppe zu ihrem Zimmer hinauf, das Dachfenster schimmerte als Rechteck blassblau über ihr. Sie starrte hinauf und nahm sich vor, heute länger wach zu bleiben als am Abend zuvor. Im Heim hatte sie ebenfalls am Fenster geschlafen, aber in der Stadt war der Himmel nicht dunkel gewesen, sondern schwarz, stets hatte sie Angst vor dem Einschlafen gehabt. Die Gefahren des Tages kehrten zurück, sie nahmen übergroße Gestalt an und rückten ihr als Albtraum auf den Leib. Frau Heidenreich blätterte in einer Akte mit ihrem Namen und strich mit dem Rotstift Seite für Seite durch. Vor allem, wenn es regnete und der Wind sich in Stößen im Haus verfing, kam sie sich wie in einem Sack eingeschnürt vor. Gleich würde ihn Frau Heidenreich ganz und gar zuziehen, in ihm erstickte jeder Hilfeschrei.

Hier dagegen war der Himmel heller, obwohl schon die Nacht hereingebrochen war. Ob das daran lag, dass der Hof von John und Marie hoch über Egesdorf lag? „Die Luft ist bei uns dünner als in der Stadt“, hatte John gesagt, „aber daran gewöhnst du dich rasch. Um diese Zeit ist das Wetter unruhig, du denkst, der Himmel ist klar und er ist auch klar. Kaum aber hast du dich umgedreht, steigt ein Unwetter von den Bergen und hüllt alles in Nebel ein; mitunter fällt dann die Temperatur unter Null. War es eben noch zu warm und du zogst dir die Jacke aus, ist es auf einmal zu kalt, und du wünschst dir Mütze und Schal.“

„Kommt das von der dünnen Luft?“

„Wer weiß?“ John lachte: „Jedenfalls ist der Himmel hier näher als in der Stadt und die Erde ebenfalls.“

Dorothea grübelte über den Satz nach – konnte beides zugleich wahr sein? Dass die Luft dünner war, schien ihr unbestreitbar, der Blick ging nicht nur weiter, er ging auch leichter durch die Luft hindurch. Vorhin, als die Sonne untergegangen war, hatte sie für einen Augenblick geglaubt, sie könnte die Berge mit Händen greifen, wenn sie sich weit genug aus dem Fenster lehnte – eine Handbreit nur, dann berührten die Finger das Kelchen-Massiv. In der Dämmerung wirkte es wie ein ruhender Elefant, ein Elefant, der mit rundem Rücken lag und schlief. Wenn er erwachte und sich erhob, musste er an den Himmel stoßen. Dann riss, dann zerbarst sein Gewölbe, das Firmament stürzte ein!

Das war es: Nicht nur die Luft, auch der Himmel war dünner als in der Stadt, er war durchsichtig, straffer gespannt wie ein seidiger Sonnenschirm. In der Stadt hing er oft durch bis dicht auf die Dächer, die Hochhäuser kratzten die Wolken nicht an, sie bohrten sich tief in den Himmel hinein. Hier dagegen war er unberührt, es schien sogar, als wölbte sich ihm die Erde entgegen. Zog sich der Himmel vor ihr zurück, wich er der Sehnsucht der Erde aus?

Sie setzte sich aufs Bett, ließ sich nach hinten fallen und starrte hinauf. Das Fenster glich dem Umriss eines hellen Schachts, durch den das Sternenlicht wie eine Strahlenleiter fiel. War das Glas aus Kristall? Die Sterne ähnelten kleinen Sonnen, wie auf dem Bild mit den dunklen Zypressen, das bei Frau Heidenreich über dem Schreibtisch hing. Da tanzten die Sterne, sie sandten Lichtpfeile aus, die jeden, den sie trafen, verwandeln mussten. Doch in was? Das lag an den Wünschen, die jeder in sich trug. Solange sie denken konnte, wünschte sie sich, ein Engel zu sein, ein Bote zwischen Himmel und Erde, in beiden Sphären zu Haus. Dann konnte sie zu den Eltern fliegen, mit der Macht des Todes war es vorbei; auch mit den Albträumen wie gestern in der ersten Nacht. Frau Heidenreich hatte ihr Formulare in die Hand gedrückt und sie damit in einen kahlen Raum gesperrt: „Du darfst uns nur verlassen, wenn du alles ausgefüllt hast!“ Damit war sie gegangen und hatte den Riegel vor die Tür gelegt. Dorothea war allein in der Zelle, die Sprache auf den Formularen verstand sie nicht. Auch besaß sie nichts zum Schreiben – sie rief, sie schrie, doch niemand befreite sie.

Da war sie erwacht – ihr erstes Erwachen in der neuen Welt! Sie wusste nicht, dass sie lächelte, sie fühlte nur, sie war zu Haus. Ein weißer Morgen dämmerte herauf, silbernes Licht spülte er durch das Fenster herein. Ein Staunen ergriff sie, alles war Augenblick, Gegenwart: der Abschied vom Heim, die Fahrt hierher, auch die Schattenflut, die die Täler füllte, als drückte Grundwasser die Hänge hinauf. Vereinzelt stiegen Lichter aus der Tiefe auf – so hatte sie sich Vineta vorgestellt.

Die Bilder wechselten, Marie war in die Stube getreten, am Kachelofen leuchtete die Stehlampe auf. Ein freudiger Schreck hatte Dorothea überrascht, als sie sah, wie sich ihr Spiegelbild aus dem Dunkel löste und einem Engel gleich über dem Tal zu schweben schien. „Komm“, hatte Dorothea zu ihm gesagt und einen Schritt auf ihn zugemacht, die Gestalt hatte das Gleiche getan. Es war, als würden Traum und Wirklichkeit eins und ein ewiger Bruch endlich geheilt.

Marie war dicht an sie heran getreten, ihre Worte hatten sie wie ein Hauch gestreift: „Als ich das Tal zum ersten Mal sah, war ich kaum älter als du. Ich stand an derselben Stelle, auch mich hatte das Staunen stumm gemacht.“ Dann hatte sie geschwiegen, im Haus war es still gewesen, auch draußen hatte eine Stille geherrscht, die für Dorothea neu und übermächtig war. Nebel hatte die Sicht verändert, es war, als sei der Hof wie mit beschlagenen Spiegeln umstellt.

Sie schloss die Augen, die Erinnerung schärfte sich ein. Es schien, als läge sie nicht im Bett, sondern schwebte auf einem Luftkissen durch den Raum; ihr war unwirklich zumut. Mit Verwunderung nahm sie wahr, wie sich die Gegenstände von ihrem Hintergrund lösten und auf sie zutraten, als stellten sie sich ihr einzeln vor. Sie hatte das Zimmer anders in Erinnerung gehabt, es schien größer geworden zu sein, still starrten die Dinge sie an. Die Schranktür knarrte, der Stuhl rückte vor, die Deckenlampe schwang leicht hin und her. Auch der große Spiegel bewegte sich und stieg von der Wand.

„Was willst du?“ fragte sie ihn, doch der Spiegel schwieg, stumm stellte er sich am Fußende des Bettes auf. Leicht neigte er sich vor, Licht fiel in ihn ein, nun hätte sie sich erkennen müssen, doch sie sah nichts, der Spiegel spiegelte nichts. Sie wandte den Kopf zur Seite, dorthin, wo auf dem Nachttisch die Lampe stand. Aber wieder erschrak sie, auch hier sah sie nichts. Ich muss mich mehr drehen, sagte sie sich, was gestern da war, ist heute nicht weg. Sie wunderte sich, wie schwer die Bewegung fiel, eigentlich musste sie nun die Lampe sehen. Doch der Platz blieb leer, die Lampe war weg. Dafür sah sie ihn, er stürzte in ihren Blick – ein bestürzender, überstürzender Augenblick.

Er war nicht groß, drei Handbreit hoch und das Gewand, das er trug, hauchdünn, als fiele ein Lichtschleier herab. Auch das Gesicht war unter dem Schleier geborgen, zwar nicht verborgen, doch verhüllt, nur verschleiert wahrnehmbar. Die Arme lagen am Körper an, die Hände waren wie Schalen geöffnet, als brächten sie Gaben dar. Aber sie waren leer, der Engel kam mit leeren Händen – brachte er sich selber zum Geschenk? Dorothea richtete sich auf, rückte näher heran und betrachtete ihn. Um Haupteslänge überragten die Flügel die helle Gestalt.

„Wo kommst du her?“ fragte sie flüsternd, doch der Engel schwieg. Sie betrachtete das verhangene Gesicht, so weit es im Halbdunkel möglich war – die Stirn, die Augen, die Nase, den Mund. Waren die Augen geschlossen oder geöffnet, war der Engel sehend, war er blind? Sie wusste es nicht, was sie sah, war etwas anderes: Der Engel hatte das Gesicht erhoben, als schaute er über sie hinweg. Er hatte auch seine Stimme erhoben, der Mund war geöffnet – der Engel sang.

„Was singt er?“ fragte sie, als sie mit Marie am Morgen in der Stube saß.

„Das weiß ich nicht“, war Maries Antwort. „Der Engel singt wie der Mensch atmet. Hört er auf zu singen, ist es, als stockte der Atem, das Herz stünde still.“

„Kann der Engel sterben?“

Marie schüttelte den Kopf. „Er kann sich verlieren, so wie er sich eingefunden hat – er kommt und geht, wie es ihm beliebt. Manchmal bleibt er ein Leben lang, manchmal sogar zwei oder drei, dann wieder nur kurze Zeit.“

„Zwei Leben lang?“

Marie nickte: „Deines und meines. Er war mein Schutzengel schon, nun schützt er auch dich, uns beide, uns drei.“ Sie lächelte, John trat in die Küche, er kam vom Hof und setzte sich zu ihnen an den Tisch.

„Besser geschlafen als in der ersten Nacht? Oder hat dich wieder ein Albtraum besucht?“

Dorothea schüttelte den Kopf: „Der Engel hat mich geweckt. Er hat gesungen, da bin ich aufgewacht.“

„Der Engel?“ John runzelte die Stirn: „Richtig, er ist aus Holz, aus Lindenholz, das mit der Zeit nachgedunkelt ist.“

„Nachgedunkelt?“ Dorothea zog die Augenbrauen hoch.

„Durch das Licht“, John nickte: „Licht leuchtet nicht nur, Licht dunkelt auch ab. Wenn du eine Kerzenflamme betrachtest, siehst du, dass ihr Kern dunkel ist. Das Licht hat zwei Naturen, es macht sehend, aber auch blind, schaut man zu lange hinein. Ohne Licht wüssten wir nicht, was Dunkelheit ist. Darin gleicht ihm der Engel, eine lichte Gestalt, die trotzdem ihren Schatten wirft, weil sie eine sichtbare Seite hat. Ich glaube, der Engel steht für beides ein, er ist im Sichtbaren und im Unsichtbaren zu Haus.“

Der Tag verging wie im Flug. John zeigte ihr den Hof, die Ställe, die Tiere – „ein Erbhof“, sagte er, „er wurde von einer Generation zur anderen vererbt.“ Nach dem Abendbrot saß Dorothea am Kachelofen und sah Marie beim Stricken zu. Die Nadeln waren aus Metall, mitunter leuchteten sie auf, wenn das Lampenlicht auf sie fiel. Marie hantierte mit einem Strahlenbündel und schickte Blitze durch den halbdunklen Raum.

„Kam er von selber?“ fragte sie.

„Wer?“ Marie sah nicht auf, sie hatte den Kopf über das Strickzeug gebeugt und schien die Maschen zu zählen. Das Gesicht lag im Schatten, kleine Funken tanzten auf dem Scheitel, das Flaumhaar im Nacken leuchtete golden auf.

„Der Engel.“ Dorothea lehnte sich an die warmen Kacheln und ließ den Blick durch die Stube gleiten. Noch nie hatte sie einen Raum mit so tiefer Decke gesehen. Dicke Balken liefen über die helle Fläche hin, die Wände waren mit Holz verkleidet, die Dielen knarrten bei jedem Schritt.