10,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

Berufung auf Umwegen Jordana Schmidt ist Mitte zwanzig und führt ein geselliges und fröhliches Leben wie die meisten ihrer Altersgenossen. Seit einigen Jahren jedoch wird sie von einer Idee getrieben, von einer verrückten Idee. Und eines Tages lädt sie ihre Freunde zu einer Party, auf der sie verkündet: Ich gehe ins Kloster! Jordana verschenkt alles, was sie besitzt. Selbst ihre heißgeliebte Ente. Viele sind schockiert: Warum tut sie das bloß? Sie hat doch das Leben noch vor sich, und sie ist so sympathisch! Auf solche Fragen antwortet die junge Frau irgendwann nur noch: «Für Gott nur das Beste.». Heute weiß Schwester Jordana, dass ein Leben als Ordensschwester keineswegs eine Abkehr bedeutet, sondern einen Schritt mitten hinein in die Fülle des Lebens. Doch sie weiß aus eigener Erfahrung auch, dass der «richtige» Weg meist nicht schnurgerade vor einem liegt und man ihn schon gar nicht in Siebenmeilenstiefeln zurücklegen kann. Dass jeder Mensch eine Berufung hat und sie auch finden kann, um seinem Leben einen tieferen Sinn zu geben, davon ist sie aber fest überzeugt. Mit einem Augenzwinkern und mit entwaffnender Ehrlichkeit erzählt Schwester Jordana von ihrem persönlichen Weg in den Orden und zu Gott. Sie berichtet von Zweifeln und inneren Kämpfen und beschreibt ungeschönt die Irrwege, die sie einschlug, bis sie schließlich den Ort fand, an dem sich bis heute alles richtig anfühlt: das Kinderdorf des Ordens der Dominikanerinnen von Bethanien. «Jesus muss in seinem Auftreten unwiderstehlich gewesen sein, obwohl er reichlich unpopuläre Standpunkte vertrat und sich gern mit denen umgab, die von der Gesellschaft als Abschaum definiert wurden. Glaubt man den Berichten der Evangelisten, wanderte er um den See Genezareth und traf auf zwei Fischer, die ihrer Arbeit nachgingen: Petrus und Andreas. Folgt mir nach, sagte er zu ihnen, ich will euch zu Menschenfischern machen.» Das war es auch schon. Und jetzt denken wir, die wir Jesus nicht persönlich gekannt haben, schon seit zweitausend Jahren darüber nach, was ein «Menschenfischer» ist. Verstanden wurde unter dieser Bezeichnung eine mühevolle Suche nach Wahrheit, ein Weg voller Blut und Schmerzen, Heldenmut und Leidenschaft, voller Irrtümer, aber auch Wunder, ein Weg, der die Welt verändert hat und bis heute verändert. Petrus und Andreas, die beiden Jünger, scheinen damals jedenfalls keine Verständnisprobleme gehabt zu haben. Sie hatten Jesus vor Augen, ließen alles stehen und liegen und gingen mit ihm. Berufung erfolgreich verlaufen. Das Gleiche wiederholte sich mit Johannes und Jakobus, und das ist natürlich der «Traum» von einer Begnadung, wenn alles sofort sonnenklar ist. Denn so einfach ist es nur für wenige. Wir anderen müssen erst herausfinden, wohin die Reise des Lebens führt, und warten, bis sich ein Bild ergibt, wie bei einem schwierigen Puzzlespiel. Auch ich fand leider keinen Zettel von Gott unter meinem Kopfkissen, auf dem geschrieben stand: «Ich möchte, dass du Dominikanerin von Bethanien wirst!»

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 361

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Schwester Jordana • Iris Rohmann

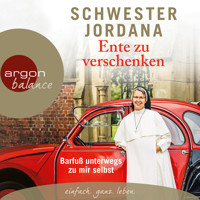

Ente zu verschenken

Barfuß unterwegs zu mir selbst

Ihr Verlagsname

Über dieses Buch

Berufung auf Umwegen

Jordana Schmidt ist Mitte zwanzig und führt ein geselliges und fröhliches Leben wie die meisten ihrer Altersgenossen. Seit einigen Jahren jedoch wird sie von einer Idee getrieben, von einer verrückten Idee. Und eines Tages lädt sie ihre Freunde zu einer Party, auf der sie verkündet: Ich gehe ins Kloster!

Jordana verschenkt alles, was sie besitzt. Selbst ihre heißgeliebte Ente. Viele sind schockiert: Warum tut sie das bloß? Sie hat doch das Leben noch vor sich, und sie ist so sympathisch! Auf solche Fragen antwortet die junge Frau irgendwann nur noch: «Für Gott nur das Beste.».

Heute weiß Schwester Jordana, dass ein Leben als Ordensschwester keineswegs eine Abkehr bedeutet, sondern einen Schritt mitten hinein in die Fülle des Lebens. Doch sie weiß aus eigener Erfahrung auch, dass der «richtige» Weg meist nicht schnurgerade vor einem liegt und man ihn schon gar nicht in Siebenmeilenstiefeln zurücklegen kann. Dass jeder Mensch eine Berufung hat und sie auch finden kann, um seinem Leben einen tieferen Sinn zu geben, davon ist sie aber fest überzeugt.

Mit einem Augenzwinkern und mit entwaffnender Ehrlichkeit erzählt Schwester Jordana von ihrem persönlichen Weg in den Orden und zu Gott. Sie berichtet von Zweifeln und inneren Kämpfen und beschreibt ungeschönt die Irrwege, die sie einschlug, bis sie schließlich den Ort fand, an dem sich bis heute alles richtig anfühlt: das Kinderdorf des Ordens der Dominikanerinnen von Bethanien.

«Jesus muss in seinem Auftreten unwiderstehlich gewesen sein, obwohl er reichlich unpopuläre Standpunkte vertrat und sich gern mit denen umgab, die von der Gesellschaft als Abschaum definiert wurden. Glaubt man den Berichten der Evangelisten, wanderte er um den See Genezareth und traf auf zwei Fischer, die ihrer Arbeit nachgingen: Petrus und Andreas. Folgt mir nach, sagte er zu ihnen, ich will euch zu Menschenfischern machen.»

Das war es auch schon. Und jetzt denken wir, die wir Jesus nicht persönlich gekannt haben, schon seit zweitausend Jahren darüber nach, was ein «Menschenfischer» ist. Verstanden wurde unter dieser Bezeichnung eine mühevolle Suche nach Wahrheit, ein Weg voller Blut und Schmerzen, Heldenmut und Leidenschaft, voller Irrtümer, aber auch Wunder, ein Weg, der die Welt verändert hat und bis heute verändert. Petrus und Andreas, die beiden Jünger, scheinen damals jedenfalls keine Verständnisprobleme gehabt zu haben. Sie hatten Jesus vor Augen, ließen alles stehen und liegen und gingen mit ihm. Berufung erfolgreich verlaufen. Das Gleiche wiederholte sich mit Johannes und Jakobus, und das ist natürlich der «Traum» von einer Begnadung, wenn alles sofort sonnenklar ist. Denn so einfach ist es nur für wenige. Wir anderen müssen erst herausfinden, wohin die Reise des Lebens führt, und warten, bis sich ein Bild ergibt, wie bei einem schwierigen Puzzlespiel. Auch ich fand leider keinen Zettel von Gott unter meinem Kopfkissen, auf dem geschrieben stand: «Ich möchte, dass du Dominikanerin von Bethanien wirst!»

Über Schwester Jordana • Iris Rohmann

Schwester Jordana Schmidt, 1969 geboren, ist Diplom-Heilpädagogin und Familientherapeutin. 1990 trat sie in ein Zisterzienserkloster ein und wechselte 1994 zu den weltoffeneren Dominikanerinnen von Bethanien. Von 2002 bis 2012 arbeitete sie als Erziehungsleiterin im Bethanien-Kinder- und Jugenddorf Schwalmtal-Waldniel. Seit Juli 2012 ist sie Kinderdorfmutter von fünf Kindern. Ganz im Sinne des Predigerordens ist sie oft unterwegs, um Vorträge und Predigten zu halten. Eine ihrer großen Reisen führte sie vor einigen Jahren durch die Türkei, den Libanon und Israel. Ihre Erfahrungen und Eindrücke schilderte Schwester Jordana in ihrem Buch «Auf einen Tee durch die Wüste», das monatelang auf der Bestsellerliste stand.

Iris Rohmann, geboren 1962, hat Germanistik und Geschichte studiert und lebt als freie Journalistin in Köln. Seit 1991 arbeitet sie für verschiedene Fernsehanstalten, Zeitungen und Verlage. Sie lernte Schwester Jordana Schmidt 2006 bei einem Fernsehdreh auf dem Weltjugendtag kennen. Seither sind die beiden befreundet und widmen sich gemeinsam dem Schreiben, wie zuletzt bei «Auf einen Tee durch die Wüste».

Inhaltsübersicht

Meiner dominikanischen Familie zum 800. Geburtstag. Und für meine Ordensfamilie, die Dominikanerinnen von Bethanien, zum 150-Jährigen!

Vorwort

«Hey, was ist denn hier los? Trödelmarkt?» Gudrun kommt von ihrem Frühdienst aus der Chirurgie zurück. Sie wohnt im ersten Zimmer links, gleich neben dem Treppenhaus, hier im Schwesternwohnheim der Uniklinik Düsseldorf. Ab und zu grüßen wir uns, wenn wir uns sehen. Ansonsten wissen wir wenig voneinander. Doch heute kommt sie näher.

«Ja, so ähnlich», sage ich und lache sie an, «nur dass du alles umsonst bekommst.»

«Wieso? Brauchst du die Sachen etwa nicht mehr?»

«Genau. Ich gehe ins Kloster.»

«Scherzkeks.»

«Nein, wirklich.»

«So richtig Nonne, oder was?»

Ich lache wieder. «Ja, so richtig Nonne. Mit Schleier und allem.»

«Du bist doch gerade erst mit deinem Examen fertig – wozu hast du das denn gemacht, wenn du jetzt hinter Klostermauern verschwindest?»

«Ich bin sicher, ich werde es später noch brauchen. Aber jetzt spüre ich, dass mein Weg ins Kloster geht.»

Gudrun schaut mich skeptisch an.

«Na, dann viel Glück. Ähm, könnte ich diese Topfpflanze haben? Meine ist eingegangen, und ein bisschen Grün im Zimmer ist immer gut. Ich werde beim Gießen auch an dich denken.»

Bevor ich etwas sagen konnte, klemmte sie sich schon meine Yuccapalme unter den Arm. Dann verzog sie sich zum Mittagsschlaf in ihr Zimmer. Frühdienst macht müde.

Diese Episode ist nun fünfundzwanzig Jahre her. Und immer noch bin ich Schwester. Eigentlich müsste ich eine Art Silberhochzeit (oder Silberprofess) feiern, wenn ich denn nicht zwischendurch den Orden gewechselt hätte. Nicht ganz freiwillig, wie Sie in diesem Buch erfahren werden. Viele Frauen haben aufgeschrieben, warum sie ihren Orden verlassen haben. Das habe ich nicht getan, ich zähle zu den Schwestern, die sagen: «Ich bin noch drin – trotz allem», und das ist eine völlig andere Perspektive. Letztlich ist es ein Plädoyer fürs Aushalten, fürs Mitmischen, für den Mut, seinen eigenen Weg zu gehen, selbst wenn andere Menschen oder Institutionen einem Steine in den Weg legen.

Ich habe mir viele Gedanken darüber gemacht, was es mit meinem besonderen Lebensweg auf sich hat und wie meine Berufung zustande kam. Schließlich wird man ja nicht als Schwester geboren – zumindest nicht als Ordensschwester. Das Buch hier ist aber keine Biographie. Über meine Eltern und Geschwister werde ich nicht viel erzählen, diese Geschichte gehört allein meiner Familie und mir. Auch habe ich die meisten Namen verändert, Situationen ausgelassen und manche Personen oder Orte bewusst nur schemenhaft beschrieben.

Stattdessen geht es mir, so altmodisch es sich im ersten Moment anhört, um das Thema Berufung. Wie sie entsteht, wie auch krumme Wege am Ende zum Ziel führen können. Ich möchte Menschen dazu bewegen, ebenfalls auf Spurensuche zu gehen, um den Sinn ihres eigenen Lebens zu suchen und um Werte zu finden, nach denen wir unsere Gesellschaft ausrichten können – wenn wir wollen. Es sind christliche Werte, von denen ich spreche, und zugleich sind sie universell: Gerechtigkeit, Empathie, Gewaltfreiheit. Nebenbei werde ich Sie durchs Schlüsselloch schauen lassen, und Sie können eine Menge über das Leben im Orden, über die Kirche und den Glauben erfahren. Sie werden Einblicke in die sonst so geheime Klosterwelt bekommen, auch deren Schattenseiten werden nicht ausgelassen. Dabei möchte ich betonen, dass ich keine Theologin oder Kirchenhistorikerin bin und nur über Ausschnitte der kirchlichen Geschichte sprechen werde – und das aus meiner Sicht. Sie werden feststellen, dass diese Welt gar nicht so fremd ist, wie man vielleicht glaubt. Sie werden Ähnlichkeiten entdecken, bestimmte Zweifel und Kämpfe wiedererkennen, aber auch den Wunsch nach Sicherheit und Lebensfreude, der jeden Menschen antreibt.

Zugleich ist es ein Buch über die Liebe – Liebe zu mir selbst, zu anderen Menschen und vor allem: zu Gott. Ich habe meine Lebensmitte erreicht, bin sechsundvierzig Jahre alt – oder jung, wie ich immer wieder verbessert werde, etwa von meinen älteren Mitschwestern, die bereits jenseits der achtzig sind. Bei uns heißt es noch: «Die jungen Schwestern unter siebzig treffen sich heute Abend.» Das ist eine typische Ordenssicht, da sich der Altersdurchschnitt in den letzten zwanzig Jahren extrem nach oben verschoben hat. Jedenfalls habe ich ein gutes Alter, um auf den Weg zu schauen, den ich mit Gott gegangen bin, warum ich noch glaube und in der Kirche bin, warum ich so bin, wie ich bin. Es war nicht einfach, all dies festzuhalten, es war ein Ringen um jede freie Minute, da ich seit drei Jahren Kinderdorfmutter von fünf Kindern bin und nicht gerade Zeit im Überfluss habe.

Die vergangenen Jahre waren ein Auf und Ab. Ein Suchen und Ringen und immer wieder ein neu Finden. Daran möchte ich Sie teilhaben lassen. Ohne missionarischen Hintergrund. Im Gegenteil. Ich möchte Ihnen etwas von der Freiheit erzählen, die Sie als Mensch haben, die von Gott geschenkt ist. Die Freiheit, Entscheidungen zu treffen, sie zu widerrufen und einen eigenen Weg zu finden. Meiner hat mich irgendwann ins Kloster und eben in ein Kinderdorf geführt. Ihrer vielleicht in eine Partnerschaft, einen Beruf, in ein ehrenamtliches Engagement, hinein in die oder hinaus aus der Kirche. Das Leben ist spannend. Also fange ich an, von meinem zu erzählen …

1.Allein im Spukschloss – Nonnengeist trifft Hasenherz

Draußen auf dem Flur knarrt schon wieder ein Dielenbrett, der Wind rüttelt an dem etwas morschen Holzfenster direkt über meinem Schlafplatz. Etwas unheimlich ist sie, meine erste Nacht im Kloster, und ausgerechnet jetzt fallen mir alle möglichen Szenen aus einem Roman ein: Der Name der Rose. Hätte ich dieses Buch von Umberto Eco nicht gelesen, läge ich jetzt vielleicht entspannter in meinem altertümlichen Bett. Genau genommen befindet sich mein Gästezimmer nicht im Kloster selbst, sondern im Schloss nebenan. In ihm werden Besucher untergebracht, nicht allein die der Schwestern, sondern ebenso Urlaubsreisende, denn es wird zugleich als Hotel genutzt. Will man ganz genau sein, dann handelt es sich auch nur um ein halbes Schloss. Das herrschaftliche Anwesen sollte im Viereck gebaut werden, doch nach Fertigstellung des zweiten Flügels (dem Nordflügel, wo ich mich gerade befinde) um das Jahr 1600 ging den Besitzern das Geld aus.

In diesen Vorfrühlingstagen bin ich die einzige lebende Seele in dem Gebäudetrakt, oder etwa doch nicht? Schleicht da vielleicht jemand auf dem Flur herum? Es sollte niemand hier sein, aber das Knarzen hört nicht auf. Als wäre das noch nicht schlimm genug, zwingt mich ein menschliches Bedürfnis aus meinem Bett. Ich überwinde mich und öffne die Tür. Natürlich quietscht sie in den Angeln, und der breite Gang, der tagsüber freundlich und hell erschien, hat sich bei Dunkelheit in einen unheimlichen, düsteren Korridor verwandelt. Er ist fast fünf Meter hoch, im diffusen Mondlicht, das durch die Fenster fällt, kann ich die Decke nicht erkennen. Nur stickige schwarze Finsternis da oben. Doch es nutzt nichts: ich muss.

Die dicken roten Läufer auf den dunklen Dielenbrettern schlucken meine Schritte. Weiter vorn höre ich ein leises Seufzen, obwohl kein Mensch zu erkennen ist, auch keine sonstige Erscheinung. Ich bleibe stehen, warte. Nichts geschieht. «Muss der Wind gewesen sein», murmle ich, um mir selbst Mut zu machen. Besonders warm ist es auch nicht in diesem Gemäuer, also weiter. Der Weg bis zur Toilette erscheint endlos, wenigstens ist sie kein mittelalterlicher Abort direkt an der Schlossmauer. Auf dem Rückweg bleibe ich kurz an einem der Fenster stehen – heute Nachmittag konnte ich von hier aus auf den gepflasterten Innenhof blicken, es war ein wirklich romantischer Anblick gewesen. Jetzt erkenne ich nur mein eigenes blasses Spiegelbild. Ich wage ein schnelles Lächeln – Angsthase, du. Gegenüber der Fensterfront befinden sich die Zimmer. Eins neben dem anderen. Verschlossen durch hohe Holztüren, hinter denen sich mit Sicherheit schon allerlei Geschichten abgespielt haben, über die ich nicht genauer nachdenken möchte – zumindest nicht im Moment.

Auf Zehenspitzen schleiche ich zurück zu meiner Kammer über dem tiefen Wassergraben. In meinem Nacken kribbelt es die ganze Zeit, und es würde mich nicht wundern, sollte ich dem Geist einer mürrisch dreinblickenden Nonne begegnen oder eines säbelschwingenden Grafen. Gerade als ich anfange, der gruseligen Situation etwas Komisches abzugewinnen, hallt ein dröhnender, dumpfer Schlag durch die Nacht. Es ist nur die Schlossuhr, wie ich bald begreife, doch ich erschrecke mich fast zu Tode. Die letzten Meter bis zu meinem Zimmer renne ich, egal wie lächerlich das ist, und schlage die Tür hinter mir zu. Gerettet!

Rasch lasse ich mich wieder ins Bett fallen. Mein Blick streift das Holzkreuz über dem Fußende. Es ist nicht die einzige Wanddekoration. Auf der anderen Seite des Zimmers befindet sich ein uraltes, stark rissiges Ölgemälde, das einen Herrn zu Pferd zeigt, der stolz auf den Betrachter – in diesem Fall auf mich – herabblickt. Etwas hochmütig, wie mir scheint. Vielleicht einer der ehemaligen Eigentümer des Anwesens? Wahrscheinlich hält auch er mich für einen Angsthasen. Erneut schaue ich zum Kreuz: «Hey, Jesus», flüstere ich, «bin ich froh, dass du auch hier bist.» Beruhigt, in dieser ersten Klosternacht nicht allein zu sein, schlafe ich schließlich ein.

Andere Mädchen und Jungen in meinem Alter (damals war ich gerade sechzehn) verbrachten ihre Ferien mit organisierten Jugendfreizeiten. Ich dagegen war in einem Kloster gelandet. Wie kam es dazu? «Schuld» war meine Freundin Marie. Seit der siebten Klasse kannten wir uns, zunächst nur vom Sehen, sie besuchte die Parallelklasse. In der Oberstufe hatten wir dann einige Fächer zusammen, und unsere Freundschaft begann schließlich mit einem Butterbrottausch im Bio-Kurs: Jeden Tag hatte ich belegte Brote dabei, die ich mit den Jahren langweilig fand. Der große Hit waren für mich aber die Brötchen mit dem eingequetschten Mohrenkopf (politisch korrekt heißen sie heute zu Recht Schokoküsse), und Marie hatte fast täglich ein solches Brötchen in ihrer Tasche – bis auch sie genug davon hatte. Meine herzhaften Stullen mit Wurst oder Käse waren mehr nach ihrem Geschmack, und ich freute mich über die süße Abwechslung. So waren wir von Anfang an in gutem Einvernehmen. Nicht nur Liebe, sondern auch Freundschaft kann durch den Magen gehen.

Im letzten Schuljahr trafen wir uns oft, lernten zusammen oder schwatzten nur. Wir waren in einer vergleichbaren Situation: Ich hatte eine Ausbildung als Kinderkrankenschwester in Aussicht, sie wollte Arzthelferin werden. Ähnlich wie ich hatte sie eine Fast-Zusage in der Tasche, doch wir beide waren noch zu jung, um sofort anfangen zu können. Wir mussten die Zeit bis zum achtzehnten Geburtstag überbrücken. Ich wollte mir bis dahin grundlegende Kenntnisse in der Hauswirtschaft aneignen und hätte dann am liebsten als Au-pair ein Jahr im Ausland verbracht, doch die Familie mit den drei kleinen Kindern, bei der ich mich bewarb, zog am Ende leider nur nach Bonn. Marie hatte da eindeutig mehr Glück.

«Ich gehe für ein Jahr weg», erklärte sie.

Wir saßen wie in jeder großen Pause auf einer Bank im Schulhof. Marie hatte gerade mit anerkennendem Blick mein Pausenbrot auf- und wieder zugeklappt. Leberwurst. Prima. Ich vergaß für einen Moment zu kauen.

«Für dein Praktikum? Wohin gehst du?»

«Ins Taka-Tuka-Land natürlich», sagte sie grinsend. Das Taka-Tuka-Land ist die Heimat von Pippi Langstrumpfs Vater, dort besiegt sie die Piraten und rettet den Schatz. Für uns war es ein Synonym für einen Ort der Freiheit. Dann fügte sie hinzu: «Nee, nach Dänemark.»

«Hui», sagte ich. «Super. In den Norden! Wohin denn genau?»

«Nach Jütland. Liegt direkt am Meer.»

«Und was machst du da? Fängst du in einer Arztpraxis an?»

«Nein. Ich gehe in ein Kloster.»

«Wirklich? Das ist bestimmt nicht dein Ernst!»

«Doch, mir ist es ganz ernst.»

Eigentlich hatte ich überhaupt keine eigene Meinung, was das Leben in einem Kloster betraf, ich hatte auch noch nie eins von innen gesehen. Meine Vorstellungen, die ich bis zu diesem Zeitpunkt hatte, waren durch Romane geprägt, in denen Klöster eine wunderbare altertümliche Kulisse für Mord und Totschlag abgaben. Auch ein Film war mir in Erinnerung geblieben, Geschichte einer Nonne; darin werden Schwester Lukas, gespielt von Audrey Hepburn, die Haare abrasiert, als sie das Gelübde ablegt. In diesem Drama von 1959 hatte ich erfahren, dass klösterlicher Gehorsam und das Gebot der Nächstenliebe nicht unbedingt kompatibel sind. Letztlich vermutete ich, dass in Klöstern unzufriedene Männer und Frauen den ganzen Tag beteten, um der Welt zu entfliehen. Heute muss ich über solche Klischees schmunzeln, insbesondere dann, wenn andere mir genau von solchen Gemeinplätzen erzählen, die ich selbst einmal vertrat. Sie stimmen weitgehend nicht, halten sich aber hartnäckig. Vereinzelt gibt es vielleicht Häuser, in denen die Farbe des Alltags Grau ist und das Motto der Bewohner Weltflucht, aber die Mehrzahl der Ordensleute, die ich kennengelernt habe, ist anders.

Tatsächlich war Weltflucht einer der Hauptgründe für die Anfänge der Klöster – und einst ein sehr respektables Motiv. Heute würde man Menschen mit einem derartigen Anliegen vielleicht Aussteiger nennen. Den ersten Eremiten ging es aber nicht so sehr um ein Davonlaufen vor etwas, sondern sie wollten mit aller Kraft hin zu Gott, und dafür wollten sie sich von der Welt und ihren Versuchungen abschirmen. Vor allem geschah das in Ägypten, in den Wüsten jenseits des Nils. Wüstenväter nannte man sie, und Athanasius von Alexandria lieferte mit seiner Lebensgeschichte des heiligen Antonius (geboren um 251) zum ersten Mal die Beschreibung eines Mönchs, der sich als Eremit in die Einöde zurückgezogen hatte, um allein durch seinen Lebenswandel Heiligkeit zu erringen.

Das war eine ganz neue Idee, denn als heilig galten in den ersten nachchristlichen Jahrhunderten nur die Märtyrer. Weil die frühen Christen sowohl den Kriegsdienst wie auch den Kaiserkult ablehnten oder ihren Glauben nicht verleugnen wollten, wurden Christen verfolgt und viele mit dem Tode bestraft. Es gab damals weder Kirchenbauten noch offizielle Riten, alles vollzog sich im Geheimen und hinter verschlossenen Türen. Auf einer Reise durch die Türkei 2011, im Rahmen einer Fernsehdokumentation, sah ich den Ort, wo Petrus und Paulus die erste Kirche der Welt gründeten. Einen Altar und schöne Bildnisse an den Wänden suchte ich vergeblich, diese erste Kirche war nichts weiter als eine winzig kleine Steinhöhle. Die Sankt-Petrus-Grotte befindet sich in Antakya, dem früheren Antiochia, einer Stadt, in der seit uralten Zeiten Juden, Christen und Muslime friedlich miteinander leben. Als ich in dem kleinen schmucklosen Raum stand, der gerade Platz für eine Handvoll Menschen bietet, war ich tief berührt. Diese Schlichtheit war kraftvoller als jeder prachtvolle Kirchenbau späterer Epochen. Von hier aus wurde (auch meine) christliche Geschichte geschrieben. Und wie bei allen frühchristlichen Versammlungsorten gab es an diesem Ort einen versteckten Ausgang, einen Fluchtweg.

In dieser Höhle hatten sie einst gesessen, das Mahl gehalten und Geschichten über Jesus erzählt, um ihn nicht zu vergessen. Was für eine unglaubliche Strahlkraft ging von diesem unscheinbaren Ort aus. Kaum zu glauben, aber so hat Kirche angefangen: klein, und ständig bestand die Gefahr, dass diejenigen, die sich versammelten, dafür mit ihrem Leben bezahlen mussten. Von daher die Fluchtwege. Doch die «Eselsanbeter», wie Christen von ihren Gegnern genannt wurden, gingen, wenn sie gefasst wurden, so unbeirrbar und tapfer in den Tod, dass auf jeden «Blutzeugen» Dutzende neue Bekehrte kamen. In dem kitschigen, aber dennoch beeindruckenden amerikanischen Film Quo vadis von Regisseur Mervyn LeRoy, in dem es unter anderem um die Christenverfolgung durch Kaiser Nero geht, singen die Verurteilten sogar in der Arena von Rom, bevor sie den Löwen zum Fraß vorgeworfen werden. Der Tod hatte angesichts der versprochenen Auferstehung des Leibes an Bedrohung verloren. Einer meiner späteren Lehrer in Kirchengeschichte erzählte uns, dass es Zeiten gab, in denen es sogar erstrebenswert war, Märtyrer zu werden, nach dem Motto: «Na, was wirst du denn mal?» – «Ich werde die Tischlerei meines Vaters übernehmen.» – «Und du?» – «Ach, ich gehe nach Rom und werde Märtyrer.»

Der Eremit Antonius, der aus einer Familie koptischer Christen stammte, verkörperte den Typus einer noch jungen Religion. Seine Lebensgeschichte gehört zu den Gründungsmythen des Mönchtums und wird sogar als Keimzelle klösterlicher Besitzlosigkeit angesehen. In einer Kirche hatte er die Geschichte von Jesus und dem reichen Jüngling gehört. Der Jüngling fragt Jesus: «Was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen?» Es war eine interessante Frage für einen jungen Mann. Er wollte nicht wissen, was zu tun sei, um eine nette Frau zu finden oder wie er Macht gewinnen könne. Das Leben zu gewinnen, dazu noch das ewige, war für ihn das große Los. Ihm fehlte genau das, was man mit Geld nicht kaufen kann.

Die Antwort Jesu war einfach: «Halte die Gebote!»

«Welche?», fragte der Mann.

Jesus nannte ihm die Zehn Gebote, als Erstes: «Du sollst nicht töten.» Dann: «Du sollst nicht die Ehe brechen, nicht stehlen, du sollst nicht falsch aussagen, du sollst Vater und Mutter ehren.» Anschließend folgte noch das besonders jesuanische Gebot: «Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.» Keine einfachen Gebote, wenn man mich fragt. Doch der jugendliche Sucher hatte offenbar noch nicht so viel Gelegenheit gehabt, Todsünden zu begehen, und war ganz optimistisch gestimmt:

«Alle diese Gebote habe ich befolgt. Sonst noch was?»

Jesus antwortete: «Wenn du vollkommen sein willst, geh, verkauf deinen Besitz und gib das Geld den Armen; so wirst du einen bleibenden Schatz im Himmel haben; dann komm und folge mir nach.» (Mt, 19,21)

Das ist nicht ohne, auch für den Jüngling, der nach dem Himmelreich gefragt hatte. Es heißt, er sei betrübt von dannen gegangen, denn er hatte viele Güter. Damals wie heute ist der Auftrag Jesu ungefähr das Gegenteil von dem, was wir als vernünftig bezeichnen würden – oder? Waren die Hippies in den Sechzigerjahren vernünftig, als sie gegen den Vietnamkrieg protestierten und in Landkommunen zogen? Einige dieser Gemeinschaften existieren noch heute. Die Urchristen haben genau dasselbe getan; und sie haben darüber hinaus allen Besitz miteinander geteilt. Die jungen Leute, die als Teil der Occupy-Bewegung wochenlang vor den Banken campierten und demonstrierten – ging und geht es denen nicht ebenfalls um einen bleibenden Schatz, nämlich um mehr Gerechtigkeit bei der Verteilung der Güter dieser Erde? Das ist christlicher, als das Recht auf Besitz zu einem Menschenrecht zu erklären – was sicherlich einmal mit guten Absichten verbunden war, faktisch jedoch nur wenigen dient. Damit ist es aber kein Menschenrecht, sondern es schützt vor allem die Minderheit der Reichen. Dass diese laut Jesus niemals in den Himmel kommen können, bringt jenen, die aktuell hungern und darben müssen, keinen wirklichen Trost, es sei denn, man vertraut auf die Worte Jesu, dass im ewigen Leben die Letzten die Ersten sein werden. Doch selbst das darf keine Ausrede sein, um im Diesseits nichts gegen die Armut zu tun!

Noch einmal zurück zu Antonius: Er war bekannt für seine rigorose Askese (so schloss er sich einmal für längere Zeit in einem Grab ein), auch für seine Streitgespräche mit Dämonen und Teufeln, aus denen er – manchmal nur knapp – siegreich hervorging. Schon bald sammelten sich Schüler und Verehrer um ihn, und obwohl er nicht der Erste seiner Art war, zogen sich mehr und mehr Gottessucher aus dem Trubel menschlicher Ansiedlungen zurück, übrigens auch von der frischgegründeten Amtskirche: Keinesfalls waren sie bereit, sich von irgendwelchen Bischöfen vorschreiben zu lassen, woran sie zu glauben und wie sie zu leben hätten. Christ zu sein hieß, Freigeist zu sein!

Manche Asketen wanderten gern herum, andere wieder lebten auf Felsen, auf Säulen (die berühmten Säulenheiligen), auf Bäumen. Oder sie mauerten sich ein und ließen sich durch eine kleine Luke ein spärliches Mahl reichen, gerade genug, um nicht zu verhungern – das waren die sogenannten Inklusen, die Eingeschlossenen. Einige waren nackt wie die Sadhus, die heiligen Männer in Indien, denn je karger das irdische Leben sich gestaltete, desto größer war der verheißene Lohn im Himmel. Ganz im Sinne der Geschichte vom reichen Jüngling.

In der Wüste war es still, niemand störte das Gebet, und für die Versuchung eines Krugs voller Wein hätte man weit laufen müssen. Bis heute werden spirituelle Seminare in Wüstengegenden angeboten, und Menschen, die der Leere großer Landschaften begegnet sind, sprechen häufig von einem überwältigenden Gefühl der Gottesnähe. Entsprechend kamen die frommen Eremiten dem Himmel näher als jeder andere Mensch, und diese Unmittelbarkeit versprach Erlösung.

Im Westen des Römischen Reichs gab es eine ähnliche Entwicklung, wobei sich hier von Anfang an größere Gemeinschaften im städtischen Raum bildeten. Die Grundregeln ähnelten sich: Weltliche Dinge wurden als Ablenkung von Gott betrachtet. Reichtum, Glücksspiel, Alkohol und sinnliche Vergnügungen wie Sex mussten aufgegeben werden, denn all das betäubte nur den menschlichen Geist, verunreinigte den Körper und hielt den Menschen in Abhängigkeit von äußerlichen Dingen. Viele dieser Gedanken zur Weltabgeschiedenheit stammten vom Apostel Paulus, dem ersten PR-Manager des jungen Christentums. Er hatte die Menschen in seinen Briefen aufgefordert, den alten «Adam», der aus Erde gemacht war, hinter sich zu lassen und durch die Taufe zu einem neuen Menschen zu werden, der dem Himmel zugehörte. Da man allgemein annahm, dass Jesus bald wiederkommen und die Gottesherrschaft errichten würde, wollte man ein möglichst minimales Sündenkonto aufweisen, wenn der Tag des Letzten Gerichts anbrach. Alles, was nicht «himmlisch» war, sollte bis dahin unterlassen werden.

Diesbezüglich folgten die frühen Gruppen ihren eigenen Regeln, und die konnten sehr unterschiedlich sein. Zum ersten «Kirchenstreit» kam es schon wenige Jahre nach Jesu Tod, als die Grundsatzfrage entschieden werden musste: Muss man Jude (und beschnitten) sein, um Anhänger von Jesus sein zu können, oder richtet sich seine Aufforderung «Folge mir nach!» an alle Menschen? In der Apostelgeschichte wird diese Frage durch den Heiligen Geist beantwortet, der einfach begann, Menschen zu «besuchen», die nicht jüdischen Glaubens waren – und so stand der weltweiten Verbreitung einer Lehre eines Wanderpredigers aus Palästina nichts mehr im Wege.

Kurz danach fing man an, die Geschichte von Jesus aufzuschreiben – er selbst hatte keine schriftlichen Aufzeichnungen hinterlassen, und jene, die ihn noch gekannt hatten, starben langsam aus. Abermals wurde gestritten, nun um die verbindliche Zusammensetzung des Neuen Testaments. Es gab etliche apokryphe Schriften (auf Klosterisch: verborgene Schriften), die es aus den unterschiedlichsten Gründen nicht in den offiziellen Kanon der Bibel geschafft haben. Doch als im 4. Jahrhundert die Reihenfolge der Bücher endlich ausdiskutiert war, machten die Christen schon etwa ein Zehntel der Bevölkerung im Römischen Reich aus, obwohl sie weiterhin gefährdet waren. Das Blatt wendete sich erst, als Kaiser Konstantin I. am 28. Oktober 312 in Italien die erste Schlacht im Zeichen des Kreuzes für sich entschied. Die konstantinische Wende ebnete den ursprünglich Verfolgten den Weg zur Staatsreligion, und der dankbare Kaiser ließ – ganz nach römischer Tradition – dem siegreichen Gott und seinem Sohn zu Ehren die Grabeskirche in Jerusalem und die Geburtskirche in Bethlehem erbauen, ebenso wie den ersten Petersdom in Rom, der heute aber nicht mehr existiert.

Der christliche Glaube wurde jetzt gefördert. Doch weil die Rückkehr des Herrn (die Apostel hatten es so verstanden, dass Jesus schon zu ihren Lebzeiten wieder zurückkommen würde) auf sich warten ließ, begann man sich mit den weltlichen Mächten zu arrangieren. Gleichzeitig verlor der junge Glaube seine Unschuld, und aus einer Bewegung, die bis in die Wurzel pazifistisch gewesen war, wurde ein Kult, in dessen Namen man Kriege gewinnen konnte – und das ist von da an leider auch unzählige Male geschehen. Nach dem Motto «Ein Reich, eine Kirche» wurde auf verschiedenen Konzilien, also Zusammenkünften, eine gemeinsame theologische Linie festgelegt. Im Lauf der Zeit verwandelte sich Jesus, der arme Zimmermannssohn, in Christus: wahrer Mensch und wahrer Gott. Dazwischen lagen viele Stufen. Manche glaubten, dass Jesus ein Prophet war (wie bis heute die Muslime), andere sahen in ihm einen Halbgott oder eine Art Superhelden (so germanische Christen). Etliche vertraten die Ansicht, dass Jesus von Gott gezeugt oder aus ihm hervorgegangen war, einige sprachen von Wesensgleichheit oder Einheit. Und den Heiligen Geist durfte man schließlich auch nicht vergessen, bis sich nach achtzehn (!) verschiedenen Glaubensbekenntnissen, die sich teilweise widersprachen, die Lehre vom dreieinigen Gott durchsetzte.

Wer sich der nicht anschließen mochte, der konnte in der Wüste bleiben oder wurde dorthin geschickt – man begann auf einmal Andersdenkende aus der Gemeinschaft auszuschließen, eine bittere Strafe in einer Zeit, in der ein Christ nicht ohne weiteres seine Gemeinde wechseln konnte. Auf der Kirchenversammlung zu Chalcedon im Jahr 451 wurde das Glaubensbekenntnis in seiner heutigen Form festgeschrieben, und die Bischöfe übernahmen das Ruder. Nicht folgenlos: Die inzwischen bestehenden Gruppen wurden den Bistümern unterstellt. Wer geistlich leben wollte, durfte zwar nach wie vor nicht in den Krieg ziehen (was sich von selbst verstehen sollte), aber auch nicht mehr nach eigenem Ermessen umherwandern (obwohl Jesus das drei Jahre lang getan hatte). Fasten und Beten waren erlaubt, viel mehr nicht. Sobald die Bischöfe ernannte Fürsten mit Autorität waren, begannen sie untereinander um den Vorrang zu streiten, bis der römische Vertreter sich als Primus inter Pares, als Erster unter Gleichen, durchsetzte und sich als Papst bezeichnete. Daraus ergab sich unter anderem die Trennung der römischen von der orthodoxen Kirche, die bis heute anhält. Man muss nur die Geschichte des Christentums verfolgen, um zu sehen, was Machtkämpfe anrichten können.

Der nächste entscheidende Schritt, was das Ordensleben betrifft, war die Abfassung einer verbindlichen Mönchsregel durch Benedikt von Nursia (480–547), der einige Gemeinsamkeiten mit Antonius aufzuweisen hatte – vor allem seine Neigung zur Askese und die Behinderung seines Gotteswegs durch den Teufel, den er den Legenden nach unzählige Male besiegte. Die Welt war in jener Zeit eher simpel gestrickt, schwarz und weiß. Anfangs stieß diese Regel, die in dreiundsiebzig Kapiteln den Klosteralltag bis ins Kleinste definiert, auf wenig Gegenliebe – die ersten «Test»-Mönche versuchten sogar, Benedikt zu vergiften, weil sie seine Vorschriften zu streng fanden. Gott warnte ihn natürlich rechtzeitig vor dem feigen Anschlag. Ein berühmter Papst, Gregor der Große (540–604), schrieb Benedikts Leben mit all seinen Details auf, mit allen Heldentaten, Heilungen und Siegen über das Böse. Als Karl der Große im 8. Jahrhundert etwas Ordnung ins geistliche Leben Europas bringen wollte, schickte ihm der damalige Papst ein Exemplar der Benedikt-Vita und der Regel, und diese wurde dann für die mehr als tausend (!) Klostergründungen des Kaisers verbindlich vorgeschrieben und damit mehrheitsfähig. So ist der heilige Gründer des ersten großen Ordens der Kirche Benedikt von Nursia, und erst Jahrhunderte später entstanden weitere große Orden wie die Zisterzienser, die Bettelorden oder die Jesuiten. Benedikts Zwillingsschwester Scholastika leitete nach allgemeiner Auffassung eine entsprechende Frauengemeinschaft; sie wird jedenfalls als Ur-Benediktinerin angesehen.

Als ich einige Zeit nach dem Gespräch mit Marie überlegte, selbst in einen Orden einzutreten, habe ich mich natürlich mit diesen Wurzeln beschäftigt und mich gefragt: Was hat das mit mir zu tun? Meinen eigenen Weg würde ich angesichts solcher Anfänge nicht als Weltflucht oder Askese bezeichnen, wohl aber als eine Form von Weltverzicht. Denn mit der Entscheidung für einen Orden gab ich den Wunsch nach Partnerschaft und Familie auf, ebenso wie die Möglichkeit, ein eigenes Vermögen zu erwirtschaften oder meine Entscheidungen in allen Bereichen frei zu fällen – drei wesentliche Dinge, die den heutigen Menschen definieren.

Verzicht kann aber auch auf geistiger Ebene stattfinden: Regelmäßig gibt es im Ordensleben «Wüstentage», Phasen ohne Ablenkung von außen. Ich ziehe mich dann räumlich zurück, verzichte auf bestimmte Formen von «Input» – sei es Nahrung, Gespräche, Lektüre oder Medien. Das schärft die Sinne für das, was sich in meinem Inneren abspielt – wesentlich in einer Gesellschaft, die so stark von äußeren Einflüssen gesteuert wird, wo alles blinkt, glitzert und nach Aufmerksamkeit heischt. Ich habe oft erlebt, dass Verinnerlichung mich Ereignisse besser verdauen und Konflikte leichter lösen lässt, weil ich mir ganz bewusst die Zeit nehme, alles genau und von mehreren Seiten zu betrachten, bevor der nächste Input den Raum und die Aufmerksamkeit beansprucht. Oder aber ich lasse das Grübeln und Betrachten und übe mich darin, einfach nur zu sein. Still zu sein, Gedanken sein zu lassen. Manchmal kommt dann eine Idee oder Entscheidung von ganz allein. Ohne Anstrengung.

Der größte Stress unserer Zeit besteht darin, dass wir uns keinen Raum zum Wahrnehmen und Verdauen geben, die Eindrücke aber immer mehr werden – Apotheken sind dafür sinnbildlich, in ihnen füllen Magentabletten und Abführmittel viele Regale. Der Volksmund sagt, dass man nicht auf zwei Hochzeiten gleichzeitig tanzen kann. Modernes Leben scheint aber daraus zu bestehen, von einer Hochzeit zur nächsten zu hetzen, bis zur totalen Erschöpfung. Bleibt man dabei nicht selbst auf der Strecke? Die Gefahr, sich zu verlieren, ist groß. Ich merke es immer dran, wenn es mir nicht mehr gelingt, im Hier und Jetzt zu sein. Wenn ich alles schon im Voraus plane oder mich häufig an Vergangenem festhalte und nicht in der Gegenwart bin, dann weiß ich, dass ich mich selbst ausgebremst habe. Es wird Zeit, innezuhalten und in meine Wüste zu gehen. Daran hat sich seit zweitausend Jahren nicht viel verändert. Ein heiliger Antonius würde vielleicht darüber lächeln, dass meine «Askese» fernsehfreie und computerlose Zeiten beinhaltet, doch schon der Medienverzicht für nur einen Tag kann zu ernsthaften Entzugserscheinungen führen.

Eine Studie, die unter dem Titel «Unplugged» 2010 mit Studenten von der englischen Bournemouth University durchgeführt wurde, zeigte: Als die Studierenden auf Smartphone und Internet verzichteten, führte das nicht nur zu Fressattacken und Nervosität, sondern auch zu dem Gefühl, einsam und isoliert zu sein: «Der schrecklichste Tag meines Lebens», protokollierte ein Teilnehmer. Kommt das jemandem bekannt vor? Es gab allerdings auch positive Rückmeldungen von Studienteilnehmern, wie in der Zeit vom 7. Januar 2011 zu lesen war: «Keine Medien zu nutzen, hat mich zu einem besseren Menschen gemacht. Ich musste rausgehen, die Welt wahrnehmen und mich an Gesprächen wirklich beteiligen.» Richtige Gespräche sind eben etwas anderes als ein Facebook-Chat, auch wenn der seinen eigenen Reiz hat – ab und zu.

Der Journalist Christoph Koch hat ein sehr amüsantes Buch über seinen eigenen Internet- und Telefonverzicht geschrieben: Ich bin dann mal offline. Ein Selbstversuch. Leben ohne Internet und Handy. Seine «Wüstenzeit» dauerte so lange wie die von Jesus, nämlich vierzig Tage. Gleich auf den ersten Seiten habe ich zu meinem Erstaunen erfahren, dass Umfragen zufolge viele Männer und Frauen einen funktionierenden Internetzugang wichtiger finden als guten Sex! Dass die Mediensucht so weit geht, hätte ich gar nicht gedacht. Ganz frei davon bin ich aber auch nicht. Schlechtes Internet? Geht gar nicht. Viele Male am Tag schaue ich in mein Mailaccount, verfolge über das Netz Nachrichten. Und wenn es abends mal heißt, «kein Internet, weil der Server repariert wird», ärgere ich mich im ersten Moment. Ich muss erst umdenken, überlegen, was ich stattdessen machen will – auch ich! Koch, der Autor des Selbstversuchs, war übrigens auch der Stille auf der Spur: Er traf einen Rabbiner in Berlin, den er zum technikfreien Sabbat befragte, und besuchte die weitgehend internetfreien Amish-Leute in Amerika, die bis heute unter sich bleiben und zurückgezogen leben. Sie kleiden sich altmodisch, haben keinen Fernseher und fahren mit Kutschen – mit individuellen Ausnahmen. Das tun sie mit der ausdrücklichen Berufung auf das Gebot des Apostels Paulus, in dieser Welt, aber nicht von der Welt zu sein, dem Himmlischen zugewandt. Man kann das, was sie tun, antiquiert oder extrem finden, und moralisch sind sie wirklich sehr streng und konservativ – unter dem weitverbreiteten Erreichbarkeitsdruck leiden sie allerdings nicht. Es kommt, wie bei allem, auf die Dosis an, und das gilt für Genuss und Verzicht im Ordensleben ebenso.

Ich persönlich habe das Glück, dass ich viele «weltliche Genüsse» nicht besonders wichtig fand – weder Reichtum noch Macht, weder Drogen, Alkohol noch Sex erschienen mir für meinen Weg elementar zu sein. Wer es fassen kann, der fasse es. Wer nicht, kann auf andere Weise einen Gang herunterschalten und die Früchte des Verzichts genießen, und das nicht nur in der Fastenzeit. Man kann autofreie, shoppingfreie, fleischlose oder/und streitfreie Tage einführen, und wenn man keine Kinder hat, kann man sogar Schweigezeiten einlegen. Verzicht auf der einen Seite führt zu deutlichen Energieschüben auf der anderen, und man gewinnt vielleicht sogar das Gefühl, weniger fremdgesteuert zu sein als sonst.

Zurück zu Marie und mir auf dem Schulhof. Zu dieser Zeit war ich weit davon entfernt, ein klares Bild vom Ordensleben zu haben. Im Vordergrund standen, wie gesagt, Klischees und ungenaue Vermutungen, und mir war nicht klar, dass man in Klöstern noch etwas anderes machen kann als Beten – zum Beispiel ein Berufspraktikum. Der Entschluss meiner Freundin Marie machte mir jedoch deutlich, dass es auch junge Menschen an solche Orte ziehen konnte. Das fand ich überraschend und – sympathisch.

«Du meinst es schon ernst, oder?», fragte ich sie nochmals, während wir weiter unser Pausenbrot verdrückten – sie herzhaft, ich süß.

«O ja! Ich gehe in dasselbe Kloster, in das Hildegard eingetreten ist. Sie hat gesagt, ich kann zu ihr kommen und die Zeit bis zur Ausbildung bei ihr überbrücken.» Hildegard war eine gute Bekannte ihrer Mutter. Ich hatte sie nie kennengelernt, aber ich hatte von ihrem Eintritt in ein Kloster gehört.

«Ich komm dich auf jeden Fall besuchen!»

Das war Ehrensache. So etwas Spannendes konnte ich mir doch nicht entgehen lassen. Je länger ich darüber nachdachte, desto origineller fand ich ihre Entscheidung, und ich erwartete – nicht zu Unrecht –, dass ich von ihr jede Menge Insiderwissen bekommen würde.

Wer möchte schließlich nicht mal durch das Schlüsselloch ins Innere eines Klosters schauen? Eben. Denn obwohl sich vieles verändert hat, ist das Ordensleben immer noch von Geheimnissen umgeben. Es gibt hermetisch abgeschlossene Gemeinschaften, die autark sind und keinen Fremden hineinlassen – in einer solchen habe ich einige Jahre selbst gelebt. Doch sogar in den liberalsten Häusern existieren nach wie vor Räume, die Außenseiter nicht betreten dürfen, wo eine Insidersprache gepflegt wird und Bedingungen herrschen, die nirgendwo anders gelten – und ich finde das gut. Es muss nicht immer alles transparent gemacht werden, und niemals würde ich ein Fernsehteam in mein Zimmer lassen – eine Privatsphäre bitte ich mir aus! Trotzdem habe ich meinem Innenverständnis nach nicht das Gefühl, dass mein jetziges Ordensleben etwas Besonderes oder gar Geheimnisvolles ist, obwohl es sich selbstverständlich von einem normalen Familienleben unterscheidet.

Das hat damit zu tun, dass das Leben hinter Klostermauern für viele Menschen allgemein greifbarer geworden ist, vor allem dann, wenn sie einmal einen Urlaub in einem Kloster verbracht haben. Von der einfachsten Kammer bis hin zum Vier-Sterne-Wellness-Urlaub inklusive Selbsterfahrungsseminar ist alles im Angebot. Klöster werden von überarbeiteten Zeitgenossen weniger mit Askese als mit Gesundheit, Erholung und ruhigem Leben in Verbindung gebracht. Einerseits trifft das auch zu. Andererseits leiden die meisten Gemeinschaften unter Nachwuchsmangel, sodass die Spitzenkräfte in den Klöstern häufig genauso am Rande des Nervenzusammenbruchs stehen wie die müden Manager, die in ihren Gästehäusern Erholung suchen.

Auch das Kloster in Dänemark, in das Marie sich nach den Sommerferien aufmachte, hatte ein Gästehaus, nämlich das Schloss, in dem ich meine schaurige Nacht zubrachte – etwa ein Dreivierteljahr später. Meine Freundin war inzwischen mit Sack und Pack in den hohen Norden entschwunden, und wir schrieben uns, so oft wir konnten. Ihre Briefe lasen sich, als würde sie in einem spannenden Feriencamp sein, sie schwärmte vor allem von ihrer guten Freundin Hildegard, die sich in der offenbar ganz frisch gegründeten Gemeinschaft nach und nach als «Anführerin» etablierte. Es handelte sich dabei um keinen neuen Orden, sondern ein paar junge Frauen wollten aus dem überalterten Konvent wieder ein blühendes Anwesen machen und gründeten dafür das Kloster sozusagen neu. Die kleine Truppe räumte marode Gebäude auf und setzte sie wieder instand.

Marie beschrieb mir ihren Tagesverlauf – es begann und endete mit Gebetszeiten, die erste um sieben Uhr morgens, die letzte abends um neun. Dazwischen blieb genügend Zeit für Badeausflüge, Grillabende und Fernsehgemütlichkeit. Sie lernte viel, was mit Landwirtschaft zu tun hatte: Treckerfahren, Pflügen, Pflanzen – und Ernten natürlich. Alles klang aufregend und romantisch und nach Aufbruchsstimmung. Dann, wenige Monate später, traf die entscheidende Nachricht ein: Sie würde ihre Ausbildungsstelle als Arzthelferin nicht antreten. Sie würde gar nicht mehr zurückkehren. Sie würde Nonne werden! Bei aller Freundschaft – nun bekam ich doch einen Riesenschreck. Ein Praktikum war das eine, doch nun wollte meine hübsche und fröhliche Freundin sich für immer an Gott binden? Ihre dicken, blonden Haare unter einem Schleier verstecken? Vielleicht sogar abrasieren? Sie hatte Chancen bei den Jungs – und wollte Jungfräulichkeit versprechen? Meine erste Reaktion war Abwehr, und auch in meiner Umgebung wurden die Köpfe geschüttelt: «Mensch, sie ist doch erst sechzehn …» – «Sie hat das Leben noch vor sich …» – «Dabei hat sie so nette Eltern, dass die das überhaupt erlauben …» – «Sie soll lieber ihre Ausbildung machen, als den ganzen Tag zu beten.»

Die Kommentare zeigten, dass ich mit meinen Vorurteilen und Bildern im Kopf nicht allein war. Was aber sollte ein Klostereintritt mit netten Eltern beziehungsweise weniger netten Eltern zu tun haben? Vielleicht stand der Gedanke dahinter, dass man entweder einen an der Waffel haben muss, wenn man diese Lebensform wählt, oder sein derzeitiges Leben nicht mehr aushält, also in ein Kloster «flieht» – weit entfernt war ich von solchen Ansichten schließlich auch nicht. Gleichzeitig war ich jedoch neugierig. Wenn Marie so etwas machte, konnte es nicht so schrecklich sein, wie ich es mir in meinen Phantasien ausmalte. Trotz all der Briefe, die ich von meiner Freundin schon bekommen hatte, stellte ich mir immer noch vor, dass das Alltagsleben einer Schwester furchtbar ungemütlich sein musste, geradezu lebensfeindlich.

Heute ist mir klar, die Negativvorstellungen vom Ordensleben haben einen realen Kern. Denn was wir Menschen machen, treiben wir im Orden gern auf die Spitze. Jahrhundertelang lebten Mönche und Nonnen Seite an Seite mit dem Tod, und das gleich aus mehreren Gründen. Für den Großteil der Menschen insbesondere im Mittelalter galt eine Lebenserwartung von nur dreißig Jahren. Das Dasein war kurz und der Alltag nicht gerade gesundheitsschonend: Karge Kost, kalte Räume, Schlafen auf Holzbrettern oder auf dem blanken Boden, kombiniert mit harter Arbeit – wer das lange durchhielt, musste die Konstitution eines Pferdes besitzen. Tagsüber versuchte man in jedem Augenblick mit Gott vor den Augen zu leben und im Einklang mit seinen Geboten zu handeln, um ein reines Gewissen vorweisen zu können, sollte man unerwartet sterben, was ja jederzeit geschehen konnte. Als Gedächtnisstütze hatte so mancher Mönch zusätzlich einen (echten) Totenschädel auf seinem kargen Holztisch stehen – wenn er überhaupt eine Zelle hatte und nicht in einem riesigen Dormitorium (Klosterisch: Schlafsaal) nächtigte. Der Schädel starrte einen aus tiefen Augenhöhlen an und signalisierte: «Gedenke, Mensch, dass dein Leben nur einen Augenblick währt. Gedenke des Todes!»

So abwegig wie das heute für uns klingt, ist es das aber gar nicht: Nicht selten werden Teilnehmer von Management-Seminaren darum gebeten, sich ihre eigene Beerdigung vorzustellen. Oder sogar eine Grabrede für sich selbst zu schreiben. Warum? Um einen Weg aus der Dringlichkeitssucht der Moderne zu finden (in der 150 E-Mails gleich wichtig sind oder zumindest so tun), um den Blick für das Wesentliche zu schärfen (wofür lebe ich?), um seine Prioritäten neu zu definieren (will ich diesen Job wirklich weitermachen?) – und das war damals ganz genauso, nur drastischer. Die Totenschädel in den Klöstern wurden schließlich abgeschafft, lediglich uralte Grabtafeln mit memento-mori-Inschriften («Gedenke des Todes!») erinnern noch an diese Praktiken.

Besonders intensiv wurden sie in der Zeit nach der großen Pest. Die «Geißel» Gottes löschte im 14. Jahrhundert innerhalb weniger Jahre ein Viertel der damaligen Bevölkerung aus (manche Historiker sprechen sogar von der Hälfte), und die Reaktion der traumatisierten Bevölkerung Europas war nicht nur ein ständiges Todesbewusstsein, sondern bewirkte auch all das, was man mit «Abtötung des Fleisches» umschreiben kann – Methoden zur Kasteiung des Körpers, der als eine der großen Ursachen für die Sünde gesehen wurde.