9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Knaur eBook

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

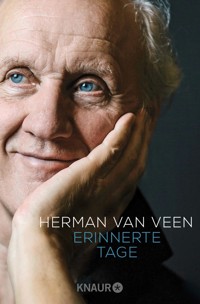

Herman van Veen ist der populärste niederländische Musiker – und verfügt seit 50 Jahren über eine passionierte Fangemeinde auch hierzulande. In "Erinnerte Tage" blickt der Sänger zurück – auf seine Kindheit in der Nachkriegszeit, auf die Jahre als Heranwachsender, auf inspirierende Begegnungen. Und er erzählt von besonderen Erlebnissen, die er mit Deutschland verbindet: Von einem besonderen Brief Willy Brandts, seinen Auftritten in Ostdeutschland und seinen Eindrücken vom Mauerfall.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 264

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Herman van Veen

Erinnerte Tage

Aus dem Niederländischen von Thomas Woitkewitsch

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

Herman van Veen ist der populärste niederländische Musiker – und verfügt seit 50 Jahren über eine passionierte Fangemeinde auch hierzulande. In »Erinnerte Tage« blickt der Sänger zurück – auf seine Kindheit in der Nachkriegszeit, auf die Jahre als Heranwachsender, auf inspirierende Begegnungen. Und er erzählt von besonderen Erlebnissen, die er mit Deutschland verbindet: Von einem besonderen Brief Willy Brandts, seinen Auftritten in Ostdeutschland und seinen Eindrücken vom Mauerfall.

Inhaltsübersicht

War es so

Unser jüngstes Enkelkind liegt [...]

Tourrettes sur Loup

Eine Badewanne voller Blut

Manna

In excelsis deo

Licht in der Erdnussbutter

12. September 2014

Himmlisch sind sie nicht

Wo ist der Gott?

Die Schleuse von Woerden

Wir waren ein kleiner Junge, wir tourten de France

Utrecht, 7. Januar 1957

Dann bist du doof

Die Arbeiterküste

Bambi

Utrecht, 22. August 1956

Es gibt keinen, der das weiß

Kleiner VW

Rock around the clock

Hurenbock

Utrecht, 31. August 1976

To

Sie suchen Jungs

Verbotene Bücher

Labyrinth

Ohne Wörter kein Satz

Es ist gut

Harlekijn

Wenn du gehen willst

Morsezeichen

Was ich noch schöner finde, sind zwei Geigen

Poptie

11. Juli 1968

Handstand

Dezember 1967

Fallen

12. Oktober 1971

Jacob Olle

Donnerstag, 19. Oktober 1972

April 1980

November 2014

Liebe Lehrerin,

Was du singst, das bist du

Ramses

Ramses,

Kopfsteinpflaster

Wuppertal

Willy Brandt, Vorsitzender der [...]

Vierter Mai

Ein Bauarbeiter

Geräuschkulissenschieber

Sehr geehrter Herr von [...]

Wer hat den Ernst [...]

Störche

Als unser Baby geboren [...]

Es malt

Liebling

Michael

L’Olympia

Humor, eine Form von Ernst

Lieber Herman,

Det bedste er ikke ton godt

Der eine gibt Blumen

Brüssel, 10. Februar 1995

James

Bei der Hochzeit von [...]

Küsse

Liebe Mama,

Winde

Nichts

Platten

Soest, 2014

Soest, 2014

Du bist jetzt seit [...]

Die unbekannten Kinder

Lieber alter Jacques d’Ancona,

Charlie

Zweite Hälfte

Judith

Zurück

Quellenverzeichnis

Bildteil

War es so

gewesen?

Unser jüngstes Enkelkind liegt oben in seinem Ferienbettchen. Seine Eltern gehen im Dorf spazieren. Meine Frau ist einkaufen gefahren. »Passt du kurz mal auf sie auf?« Auf leisen Sohlen schleiche ich nach oben, um zu sehen, ob sie noch lebt. Da liegt sie auf dem Bauch. Mit einem Schnuller im Pausbäckchen-Gesicht. Sie atmet kaum hörbar. Ich sehe, wie sich ihre Schultern sanft heben und senken. Ich hoffe, dass ihre Eltern oder meine Frau schnell wieder zurückkommen.

Tourrettes sur Loup

Sommer 2014

Liebe Lia,

um unser Haus dreht sich die Sonne, es weht Licht. In der Ferne ertönt oberhalb der Berge Unwetter. Ich sitze auf der Bank im Wohnzimmer, schreibe diesen Brief und schiele dabei zum Fernseher. Ein Mann mit ernster Miene erzählt gerade, dass über der Ukraine ein Flugzeug abgeschossen worden ist. In dem Flugzeug saßen auch viele Niederländer, wahrscheinlich hundertachtzig, deshalb höre ich jetzt auf zu schreiben, weil ich ein bisschen weinen muss.

Es ist jetzt zwei Stunden später, ich habe mir ein Glas Ricard mit Eis und Wasser eingeschenkt. Wenn ich das Glas erhebe, klingen die Eiswürfel wie Weihnachtsglöckchen.

Im Fernseher läuft jetzt ein Film über japanische Soldaten, die einmal China erobert haben. In dem Film spielt auch ein Mädchen mit, ein wunderschönes chinesisches Mädchen. Sie trägt ein Kleid aus Seide mit roten und gelben Blumen.

Meine Mutter hatte auch so einen seidenen Morgenmantel. Wenn sie den anhatte, war sie traurig oder krank, deshalb mochte ich Seide nicht.

Das Mädchen spricht jetzt mit einem alten Mann, älter als ich.

Okay, ich hör auf zu schreiben, ich höre Gekläff im Garten, schau mal nach, was da los ist – Wildschweine oder ein Zauberer? Man weiß ja nie.

Ich fand es schön, dass Du in den Ferien bei uns warst. Oma Gaëtane hat Dich danach sehr vermisst. Ich auch, aber nicht so sehr wie sie.

Ach ja, heute Morgen stand ein Artikel in der Zeitung über eine Rakete mit einem Satelliten an Bord, der um einen Planeten bei einem fernen Stern kreisen soll. Die Rakete ist siebzig Jahre unterwegs, bevor sie da ist. Dann ist es zweitausendvierundachtzig, und Du bist genauso alt, wie ich jetzt bin. Komisch.

Tschüss Lia, bis ganz bald

Dein Opa

Eine Badewanne voller Blut

Als ich zum ersten Mal von zu Hause weglief, kam ich bis zum großen Kirmesplatz. Ich brauche meine Augen nur zu schließen, und schon sehe ich den Kirmesfilm vor mir. Die Buden mit Pfannkuchen, Zuckerwatte, Zuckerstangen und Zimtstangen, die Wurfbude, die Geisterbahn, an der ich schnell vorbeiging, die seltsame Frau mit Bart, die Liliputaner, die gefärbten Pudel, die Ringkämpfer, die Karussells, den Hau-den-Lukas. Und den lahmen Esel, dessen Besitzer erzählte, dass sein Maultier die Urururgroßmutter des Esels war, der Maria getragen hatte.

Sirenen, Glockengebimmel, Drehorgeln, die um die Wette spielten. Das Kettenkarussell mit seinen Spiegeln fand ich, von der Harmonie und der Fanfare her, am schönsten. Daran konnte ich nicht vorbeigehen. Beim Musikzelt blieb ich stehen und blickte fasziniert auf die glänzenden kupfernen Posaunen, die schmetternden Trompeten, das starke Sousaphon, die Hörner, die traurigen Klarinetten und die stolzen Trommler. Musiker, Typen, die tagsüber offensichtlich etwas anderes machten, zwei von ihnen erkannte ich als Kollegen meines Vaters. Ich sah Bertus Broekman, unseren Pferdemetzger, mit einem rotangelaufenen Kopf hinter seinem Sousaphon sitzen. »Herman, in einem Pferd steckt eine Badewanne voll Blut«, sagte er mir einmal.

Auch er trug, wie die anderen, eine Kappe mit einem glänzenden Schirm, auf den eine Harfe gestickt war.

Besonders interessierten mich die Zugtrompeten, weil das die Lieblingsinstrumente meines Vaters waren. Papa mochte vor allem die Glenn-Miller-Band, die er während des Kriegs auf dem illegalen Sender Radio Oranje gehört hatte. War Glenn Miller nach dem Krieg im Radio, dann kriegte mein Vater spontan Schnupfen und schneuzte immer dreimal die Nase in ein großes kariertes Taschentuch. An jedem Montagmorgen bekam er von meiner Mutter ein sorgfältig gebügeltes, sauberes, das er dann nach einer Woche wie einen misslungenen Pfannkuchen in die Waschmaschine warf.

Der niederländische Kinderbuchautor Wim Hofman war auch mal auf der Kirmes, wie ich neulich einem seiner Bücher entnahm. Ich hab ihn damals nicht gesehen. Er stand augenscheinlich bei der Achterbahn. Ich las: »Ein hohes, gelbgefärbtes Lattengerüst, das sich, weil es von vielen Lichtern erleuchtet wurde, scharf abhob gegen den tiefschwarzen Abendhimmel. Ein Wagen raste rasselnd nach unten. Junge Leute saßen drin. Meistens saßen junge Leute drin.

Der Wagen jagte durch ein paar spiralförmige Windungen, nahm Fahrt auf, fuhr dann ein Stück hoch, um dann plötzlich in die Tiefe zu rasen. Die Mädchen, die in dem Wagen saßen, schrien dann laut. Die hörte man durch den ganzen Kirmeslärm hindurch.

Es gab auch ein paar Buden ohne Musik. Zum Beispiel die Aalbude. Das war eine stille Bude. Die Aale lagen stocksteif in Kisten auf fettfreiem Papier. Sie hatten die Farbe von Kupfer, und ihre Augen sahen vertrocknet aus.

Auch die Bude mit den Süßigkeiten war still. Die Zuckerstangen standen in Vasen wie blattlose Zweige.« Es gab auch knallrote Weinkugeln, durchsichtig und so groß wie Wims Faust.

Vor dem Blasorchester auf dem Kirmesplatz stand ein Tambourmajor, die linke Hand galant auf die Hüfte gestützt, mit der rechten warf er – ab und zu bei einem Akzent in der Musik – einen Stab mit goldener Quaste und Kordel hoch. In der ganzen Haltung seines Oberkörpers hatte er das Tänzelnde eines Menschen, der etwas völlig Nutzloses macht und davon ganz erfüllt ist. »Das vollkommen Sinnlose seiner Bewegungen«, schrieb der niederländische Schriftsteller Godfried Bomans, der wie Wim und ich auf einem anderen Platz auch so einen Harmonik-Fanfarendirigenten gesehen hatte, »erfüllt ihn mit einem tiefen Ernst, denn er kann sich auf keinen nachweislichen Nutzen berufen. Er muss ihn sich von der eigenen Hingabe holen.«

Und als es unvermittelt zu Ende war und die glänzenden Instrumente in Koffern verschwanden und Bertus Broekman mit seinem Sousaphon als Letzter vom Kirmesplatz wegschlurfte, fühlte ich mich traurig und gut zugleich. So ein Mann, so ein Tambourmajor wollte ich später mal werden. So ein Mann, der zum Schluss des Akkordes seinen Stock so hoch wirft, dass man denkt: Er fliegt durch das Dach des Musikzeltes zu den Sternen.

»Da bist du ja, du schlimmer Lümmel. Deine Mutter und ich haben Stadt und Land abgesucht. Nach Hause!« »Aber ich hab noch nichts gegessen.« »Dann hättest du nicht weglaufen sollen. Marsch ins Bett! Sofort!« Ich rannte die Treppe hoch, kroch ungewaschen unter die Bettdecke mit Trompeten in meinen Ohren und Trommeln in meinem Herzen.

Manna

In der späten Nacht, in der ich geboren wurde, waren die Fenster mit Zeitungen abgedeckt. Waren die Lampen aus. Denn es war Krieg. Die Menschen sahen durch die Sterne und den Mond. Es war still auf der Straße, und am Himmel konnte man Bomber hören.

Vater und Mutter kamen auf die Idee mit mir am sechsten Juni 1944, inspiriert von einer Nachricht im Radio Oranje. Da hörten sie zum ersten Mal von der Operation Overlord. Dass unter dem Codenamen D-Day alliierte Streitkräfte an den Küsten der Normandie gelandet wären. Kanadier, Commonwealth-Truppen, einundzwanzig amerikanische, freie europäische und sechsundzwanzig britische Divisionen. Siebentausend Fahrzeuge, zwölftausend Flugzeuge, zwanzigtausend Fallschirmjäger, fünftausend Tonnen Bomben. Wer könnte dem standhalten?

Es ging nicht anders. Der Krieg würde schnell zu Ende sein, Zeit für einen kleinen Jungen, der todsicher im Frieden geboren werden würde. Also meinetwegen konnte der Verhütungsschwamm problemlos raus. Aber es lief anders, als meine Eltern gehofft hatten. Ich kam eine Invasion zu früh auf die Welt in Utrecht, der Stadt der Mitte.

»Es waren, wie sich später herausstellte, nicht nur die Alliierten, die Deutschland zugrunde richteten. In den letzten Kriegsmonaten gab Adolf Hitler den Befehl, Deutschland zu verwüsten und Hunderttausende von Deutschen von Heim und Herd zu ›evakuieren‹. Von einem Leben nach dem Kriege wollte der Führer nichts wissen. Durch Hitlers Wahnsinn wurde der Krieg ein Dreivierteljahr sinnlos verlängert«, schreibt der Historiker Geert Mak in seinem Buch Das Jahrhundert meines Vaters, das auch mein Jahrhundert war.

Meine Zeit begann eigentlich in den fünfziger Jahren. Die wurden im Großen und Ganzen als eine langweilige Zeit des harten Arbeitens und der wenigen Veränderungen gesehen. Die Gesellschaft war straff organisiert, und die Macht des Staates und der Kirche war noch unantastbar.

Viele Familien lebten in bitterer Armut, die Kriegsjahre waren noch in frischer Erinnerung und die Geldbörsen leer. Eine Zeit der Bürgerlichkeit und einer muffigen Moral auf der einen Seite, aber auch eine Zeit der Behaglichkeit und Zusammengehörigkeit auf der anderen Seite. Die Moral war streng und die Jugend dementsprechend rebellisch, aber sie musste sich an die Zeit anpassen, sonst hatte sie keine Chance. Häuslichkeit stand hoch im Kurs. Die Familie war in jener Zeit das Fundament des Zusammenlebens. Die Kinder wurden erzogen nach dem Motto: Ruhe, Reinheit und Regelmäßigkeit.

Zwischen 1945 und 1950 wurde in den Niederlanden massenhaft geheiratet. Und die Frischgetrauten wünschten sich Kinder. Die Folge war eine enorme Geburtenwelle: der Babyboom. (Zwischen 1946 und 1954 wurden zwei Millionen Kinder geboren.) In den Fünfzigern erfreuten sich Verlobungen großer Beliebtheit, denn das Geld war knapp: die Gelegenheit, mit der Aussteuer ganz einfach und praktisch ein paar Geschenke in Empfang zu nehmen, für die man sehr dankbar war. Das Leben war nachvollziehbar und beängstigend. Die meisten Menschen hatten den Krieg mitgemacht und kannten das Elend der Depression aus den dreißiger Jahren. Jetzt wollte man festen Boden unter den Füßen und Sicherheit haben. Es wurde die Zeit des Ministerpräsidenten Willem Drees und von Regelmäßigkeit und Ordnung.

An die ersten Jahre erinnere ich mich kaum. Ich hatte ein kleines Gummipüppchen, das ich kaputt gemacht hatte. Ich schlief in einem Alkoven neben dem Schlafzimmer meiner Eltern.

Als ich stehen konnte, durfte ich, in einem Geschirr festgebunden, bei der Regenrinne auf dem Bürgersteig spielen.

Ich erinnere mich an den Nikolaus und seinen unheimlichen Knecht Ruprecht mit seiner Kette und seinem Jutesack. Ich weiß noch, wie ich zum ersten Mal in den Kindergarten ging. Ich sehe noch meine Mutter weggehen, ihre Verzweiflung. »Tschüss Herre, bis gleich, ich hole dich ganz schnell wieder ab.«

Ich habe erst an meinem neunundsechzigsten Geburtstag entdeckt, dass meine Großmutter sechs Kinder verloren hatte. Ich schrieb danach für eine Weihnachtssendung ein Lied über eine Maus, die sieben Junge in der Nacht bekam, in der auch Jesus geboren wurde. Als sie ihren Nachwuchs zur Welt gebracht hatte, tippelte sie zur Krippe, um zu sehen, wie das bei den Menschen gegangen war. Zurück bei ihrem Nest, entdeckte sie, dass sich die Eule sechs von den Mäusejungen für ihre Küken geliehen hatte.

Wie bei Menschen

geboren wird

hatte ich nie gesehen

also trippelte ich

kurz mal weg,

nur ganz kurz mal

weg von meinem Nest

mit sieben rosigen Mäuschen

hielt nur mal

ganz schnell Ausschau

um das Menschenkind zu sehen

das wunderbare Menschenkind

Als ich zurückkomme

hatte die Eule

ganze Eulenarbeit geleistet

eins

eins war mir noch

geblieben

Meine Mutter, die unter dem Hungerwinter sehr gelitten hatte, spürte ich zum ersten Mal am vierzehnten März 1945 gegen vier Uhr morgens. Der Krieg war noch nicht zu Ende, aber Fröhlichkeit und Freude lagen in der Luft.

Die gebügelte niederländische Fahne lag, versteckt unter Bettlaken und Kissenüberzügen im Wäscheschrank, bereit zum Hissen.

Meine Mutter, Tochter eines Zigarrenherstellers, Süßwasserfischers sowie Dreibandenbillard-Champions und einer Näherin, war eine kleine, mollige, ernsthaft witzige Frau. Hätte es in ihrer Zeit Olympische Spiele für Staubsaugen, Knöpfe-Annähen, Stricken oder Groschen-Umdrehen gegeben, dann wäre sie dreifache Olympiasiegerin gewesen. Ich fragte sie an ihrem achtzigsten Geburtstag: »Mama, was glaubst du, was kommt nach dem Tod?«

»Nach dem Tod, Liebling? Die Rechnungen.«

Für die Butter auf dem Butterbrot, den Honig aus dem Glas, für ein Streicheln über deinen Kopf, deine Hände in den ihren hatte Mama warme Hände.

Für das Schrubben des Flurs, das Zuknallen der Tür, das Auswringen der Wäsche und den Teppichklopfer hatte sie kräftige Hände.

Für das Öffnen dieses Briefes, dieses eine Telefongespräch, den Wutanfall vom Vater, die Worte vom Krieg hatte sie zitternde Hände.

Für das Stopfen der Socken, für das Bügeln der Hemden hatte sie praktische Hände.

Für deinen Po und deine Wangen hatte sie Mamahände, und für die Reise zu ihrer Mutter hatte sie regungslose Hände.

Wenn ich sauer bin oder ängstlich, mich unruhig fühle, durcheinander bin oder gestresst, mag ich gerne auf Märkten oder in Warenhäusern herumlatschen. Ich begegnete neulich bei C&A auf der Rolltreppe Joepie, einem Straßenfreund von früher. »Was tust du bei C&A?«, fragte ich ihn. »Dasselbe wie du«, antwortete er. »Du vermisst deine Mutter«, grinste Joepie.

Joepie hieß eigentlich Kees, aber wir nannten ihn so, weil er einmal beim Stuhltanz in Tränen ausgebrochen war, nachdem er sich beim letzten umgefallenen Stuhl beinah das Genick gebrochen hatte. Danach musste er monatelang mit einer Halskrause herumlaufen.

Auf der Montessorischule war ich in allen Fächern mäßig bis einigermaßen, außer in Joepie Joepie. Er sorgte immer dafür, dass ich als Erster fertig war, denn wer als Erster fertig war, musste dann zur Strafe ein Lied singen, und das tat ich nur allzu gern. Ich hatte dafür zwei Gründe: Fräulein Bos, die Gesangslehrerin, in die ich verliebt war – sie war bestimmt genauso schön wie Romy Schneider –, und außerdem war Singen von allem, was es damals gab, meine allergrößte Freude.

In excelsis deo

Ich bekam eine Weihnachtskarte mit einem elfenartigen kleinen Wesen, das über eine verschneite Landschaft flog und eine glitzernde Staubspur hinterließ. Weihnachtskarten werden nicht mehr als eine religiöse Botschaft verstanden, wie in meiner Jugend, sondern als ein vielleicht aussterbender Akt sozialer Herzlichkeit.

Ich habe die Weihnachtskartenmotiv-Charts gegoogelt: Auf Platz eins (53 Prozent) stehen verschneite Landschaften mit anheimelnden Häuschen, gefolgt von Bildern mit freundlich dreinblickenden Tieren (25 Prozent). Den Rest teilen sich Weihnachtsmänner und Engel. Ist das ein Grund zum Trauern? Nein. Wobei wir uns natürlich klarmachen müssen, dass ein Kurz-mal-an-einen-anderen-Denken niemals die Absicht der drei Menschen war, mit denen vor ungefähr zweitausend Jahren das Fest begann.

Ich musste damals in der Grundschule im jährlichen Krippenspiel eine Christbaumkugel mimen. Ich fand das unglaublich doof. Ich tat alles dafür, um eine Elfe oder ein Engel sein zu dürfen. Nach vielem Gejammer, Fußaufstampfen und ganz vielen Tränen gelang mir das dann auch. Ich bekam Flügel aus einer mit Eisendraht gespannten Gardine, ein weißes Kleidchen aus vergilbten Kissenbezügen und Kunstschnee aus Watte in meine Locken. Ich durfte »Engel durch die Lüfte schweben« singen und »Glohohohohoria in excelsis Deo«. Beim Singen vergaß ich total, wie kindisch ich aussah. So glücklich war ich. Ich wollte, wie mein Enkel neulich auf unserer Weihnachtsfeier zu Hause, das Lied noch einmal singen. Ich bin dann nach dem Krippenspiel mit Flügeln und ungewaschen ins Bett gegangen. Und am nächsten Tag in meinem hauchdünnen Weihnachtskostüm über die Decemberstraat zu meiner Oma geflattert.

»Eigentlich«, sagte sie, »haben Elfen grüne Augen. Aber eine Elfe mit blauen Augen finde ich auch sehr schön.«

Als ich groß war, las ich, dass die Elfen in Irland immer auf der Suche nach Menschenkindern sind, die sie in ihr Elfenreich entführen können. Auf der großen, grünen Insel kann es passieren, dass man jemanden auf der Straße sieht, der ein Kreuz schlägt, wenn er einen Menschen mit einem grünen und braunen Auge trifft. Denn das ist, so glauben sie, der Beweis dafür, dass er oder sie als Menschenkind einmal in die Hände von Elfen gefallen ist. Die Iren glauben auch, dass wenn einer mit verschiedenfarbigen Augen stirbt, er weder zum Himmel aufsteigt noch zur Hölle fährt, sondern schnurstracks zu den tief verborgenen Elfenhügeln geht. Das glauben selbst heute in unserer Internetzeit noch manche Iren.

»Wir suchen Kinder für einen Kinderoperettenverein«, sagte meine Gesangslehrerin. »Wäre das was für dich?« »Was kostet das?«, fragte ich. »Das weiß ich nicht.«

Es kostete nichts. Ich wurde Mitglied, und weil ich der einzige Junge war, durfte ich die Hauptrolle spielen, zusammen mit – ich glaube, sie hieß Miriam Leidsman. Miriam spielte eine Prinzessin und ich einen weißen Wolf, der eigentlich ein Prinz war, aber um wieder einer werden zu können, ein Küsschen brauchte.

Ich weiß noch, dass ich dachte: guter Trick. So kann man leicht an Küsschen kommen.

»Kinderoperette zeigt schönen Weißen Wolf« stand hinterher in der Zeitung Het Parool vom 13. Mai 1959:

»Das N.V. Haus in Utrecht wurde Mittwochabend von einem Weißen Wolf regiert. Das bleich aussehende Tier war die Hauptperson aus einem gleichnamigen litauischen Märchen, das vom Utrechter Konservatorium in Operettenform geboten wurde.

Prinzessinnen, Elfen, Kobolde und weitere bedeutungsvolle Figuren bevölkerten singend und plappernd die Bühne, souverän geleitet von Bregta de Vries-Stolp und Willy Wildschut-Vennekool, die den ranken Ballettmädchen den Weg zwischen rosigen poetischen Bühnendekorationen gewiesen hatten. Unterstützt von den Klängen, die Mieke van Eyk dem Flügel entlockte, erhoben sich die zuerst etwas schüchternen Stimmen der Operettenklasse und dem stärkeren Klang des Königs Desiderius, gespielt von dem einzigartigen Ton van Uitert.

Eine auffallend schöne Rolle spielte Herman van Veen (14), der sowohl als Sänger als auch als Darsteller sein Männchen stand. Für eine humoristische Färbung sorgte Anke Hillebrand als drollige kleine Reichskanzlerin, die mit dem riesigen König ein lustiges Spiel hinlegte.

In allen Märchen sind die seltsamsten Figuren verzauberte Prinzen, und so war es auch in diesem. Die Verzauberung des Weißen Wolfes wurde aufgehoben, so dass das Happy End das Gelingen des Abends noch einmal hervorhob.«

Wenn du keinen See hast,

ich mal dir einen.

Hast du keinen Himmel,

ich glaub dir einen.

Hast du keinen Platz,

ich atme einen.

Hast du keine Bäume,

ich tanze einen,

zwei, drei, vier,

fünf, sechs, sieben.

Licht in der Erdnussbutter

Mein ältester Enkelsohn tippt auf seinem Laptop schneller, als meine Mutter auf dem Sterbebett sprach. Er braucht dabei nicht einmal auf seine Finger zu sehen. Seine Augen starren auf den Bildschirm, während er fast fehlerlos seine Kommandos tippt. Eine Freundin erzählte mir neulich, dass in den USA Kinder durchschnittlich sieben Stunden täglich vor dem Bildschirm sitzen.

Als ich anfing, Wörter zu schreiben, gab es einen Griffel und eine Schiefertafel. So lernte man, wie es der niederländische Dichter Remco Campert sagt, »schöne Striche zu setzen, weiße Striche zu regnen auf den dunklen Himmel der Schiefertafel«.

Kann mich noch gut an das Schwammdöschen erinnern. Mit einem nassgemachten Schwamm konnte man seine Striche auswischen und sich neuen Tafelfreuden widmen.

Danach durfte ich auf liniertem Papier Wörter schreiben, mit einem Bleistift oder sehr edel mit einem Füllfederhalter, den man in ein Tintenfässchen tunkte, das praktischerweise unter einer Schublade in der Tischplatte verborgen war. »Affe, Nuss, Mies«, Wörter, Sätze, diktiert von der Lehrerin. Ich war auf der Maria-Montessori-Schule in der Monseigneur-van-de-Wetering-Straat. In jenen Tagen eine Schule für »eigenartige« Kinder. Schreiben fand ich schön, auch wegen der Sachen: eigene Hefte, ein Kuli, ein Füller. Dann erst die Schreibmaschine mit Pauspapier – man hatte mit einem Mal tippen plötzlich zwei Seiten Wörter. Später der Computer. Jetzt der Laptop. Heute kann man sein Geschreibsel durch die Luft jagen. Steht nach einer Sekunde, was du dachtest auf deinem Twitter oder deinem Facebook. Kann die ganze Welt lesen, was du dachtest. Ich schau nach dem Kerlchen, das so sehr aussieht wie meine Tochter, und denke an die Zeit, als wir noch langsam lebten.

Die friesische Sterzuhr tickt. Meine Mutter schält die Kartoffeln, mein Vater hört Radio, ich versuche, etwas von meinem Stabilbaukasten zusammenzusetzen.

»Eine Pfingstrose ist nach ihm benannt worden.«

»Nach wem?«, fragte meine Mutter meinen Vater.

»Ich hörte gerade im Radio, dass eine Pfingstrose nach Alexander Fleming, dem Erfinder des Penizillins, benannt worden ist.«

»Gut so«, murmelte meine Mutter.

Alexander Fleming erfand seine Medizin dank eines Fehlers, versehentlich. Eine unbeabsichtigte Infektion im Laboratorium bewirkte, dass ein Schimmel einen antibakteriellen Stoff produzierte. Penizillin.

Lieber Herman,

wie geht es Dir?

Du genießt bestimmt die schönen Wälder.

Ich habe von Deiner Mutter Grüße bekommen und gehört, dass Du schon dick wirst.

Ich hoffe, dass es Dir bald besser geht. Schöne Pfingsttage.

Herzliche Grüße von der ganzen Klasse

und Fräulein Kok

Die Ansichtskarte mit diesen Worten erhielt ich im Nunspeeter Boschhuis, wo ich mich von Nierenblutungen erholte. Ich fühlte mich in dieser herrlichen Umgebung allein und verlassen.

Ich weiß noch, wie alles anfing. Der Hausarzt mit dem unheimlichen Namen Doktor Schneider, zwängte mir das Fieberthermometer in den Kinderpo rein, zog es kurz danach wieder raus, und während er das Fieberthermometer mit einem Papier säuberte, las er laut einundvierzig Grad. »Herman muss sofort ins Krankenhaus, hier können wir ihm nicht helfen.« Mein Vater brachte den Doktor zur Tür, hob mich danach aus dem Bett, schlug eine Decke um mich, zog mir meine von Oma gestrickte Wintermütze tief über die Ohren und trug mich mit großen Schritten direkt zum Diakonissenkrankenhaus. Sie legten mich ins Bett. Ich war umgeben von seltsamen Apparaten, sonderbar, denn gleichzeitig schwebte ich hoch über meinem Bett wie eine Gasflamme an der Zimmerdecke. Trieb wie ein Herbstblatt auf dem Wind aus dem Krankenhaus über den Wilhelminaplein zu unserem Haus, unserer Straße, hoch über der Stadt zwischen Millionen von leise rieselnden Schneeflocken, die unter mir überall Feuer löschten. Ohne es gemerkt zu haben, lag ich auf dem Boden und wurde zugedeckt von stillen Flocken. Ich hörte Engel singen in einer Sprache, die ich nicht verstand, oder waren es Diakonissen? Papa flüsterte: »Wenn du gesund bist, gehen wir angeln.« Ich hatte im Flur eine neue Angel mit einem roten Schwimmer gesehen.

Kurz vor Weihnachten durfte ich dank des Penizillins nach Hause. Wir hatten einen ein Meter achtzig großen Weihnachtsbaum mit einer Spitze und Kerzen mit praktischen Kerzenhaltern. Mama kriegte einen neuen glänzenden Morgenmantel mit Abbildungen von Blumen und Pfauen. Ich konnte vorläufig noch im Zimmer von meiner Schwester schlafen. Am Weihnachtsabend durfte ich aufbleiben, vor dem Kachelofen Radio hören. Jemand redete über den Krieg, »denn sie gaben ihr Leben«. Bevor ich schlafen ging, sang Mama ein altes Weihnachtslied.

Hoe leit dit kindeke hier in de kou

Ziet eens hoe alle zijn ledekens beven

Ziet eens hoe dat het weent en krijt van rouw!

Na, na, na, na, na, na, kindeke teer,

Ei zwijg toch stil, sus, sus! En krijt niet meer.

Sa ras dan, herdekens komt naar de stal

Speelt een zoet liedeke voor dit teer lammeken

Het dunkt mij dat het nu haast slapen zal.

Na, na, na, na, na, na, kindeke teer,

Ei zwijg toch stil, sus, sus! En krijt niet meer.

En gij, o engeltjes, komt ook hier bij

Zingt een motetteke voor uwen koning

Wilt hem vermaken met uw melodij.

Na, na, na, na, na, na, kindeke teer,

Ei zwijg toch stil, sus, sus! En krijt niet meer.

Unser Hausarzt, Doktor Schneider, wohnte und arbeitete in der Biltstaat in Utrecht. Zu Fuß eine Viertelstunde von unserem Haus entfernt. Als ich klein war, sah ich ihn oft. Ich war ein schwaches Kerlchen, immer ganz schön blass um die Nase, wie man damals sagte. Ohne das Engagement meines Vaters im Widerstand, Lebensmittelmarken, die wir gegen Blumenzwiebel tauschten, Zuckerrüben und wässrige Suppe aus Suppenküchen und dem sogenannten Manna, dem Geschenk des Himmels, der Versorgung aus der Luft durch die Alliierten, hätte ich die letzten Kriegsmonate vermutlich nicht überlebt.

Das Wartezimmer unseres Hausarztes war einfach. Eine Reihe Holzstühle, ein niedriger Tisch mit einem Stapel der Frauenzeitschrift Libelle für Mütter und einem Haufen zerlesener Donald-Duck-Hefte. Eine Fassung an einem Draht, in der eine Lampe ohne Schirm den kargen Raum erleuchtete. An der Wand ein vergilbtes Poster mit einer Frau, die sich über den Schreibtisch eines Arztes beugte. In drei Sprechblasen stand: »Und dann, Herr Doktor? Und dann, Herr Doktor? Und dann …?« Es hing wahrscheinlich deshalb da, um die Patienten zu ermahnen, möglichst zeitsparende Fragen zu stellen. Zur Zufriedenheit meiner Mutter standen im Wartezimmer des Doktors keine Pflanzen. Sie sagte einmal kurz vor einem Besuch des Hausarztes zu meinem kleinen Sohn: »Wenn die Pflanzen im Wartezimmer des Doktors tot sind, dann such dir einen anderen Doktor, mein Junge.«

Das Sprechzimmer von Doktor Schneider war nicht viel anheimelnder, dort hing zwar eine Lampe mit Schirm, und es gab auch einen Bücherschrank voller beeindruckender dicker Bücher, in denen man wahrscheinlich nachschauen konnte, warum eine Aspirin-Tablette wusste, wo der Schmerz saß. In einer Ecke des Zimmers stand ein lebensgroßes Skelett. Als ich es entsetzt zum ersten Mal sah, sagte meine Mama: »Das kommt davon, wenn es stürmt und du keinen Mantel angezogen hast.« Bei jedem Sturm denke ich an ihre Worte und stelle dann für alle Fälle meinen Kragen hoch.

Doktor Schneider hatte ein scharfsinniges Gesicht mit zwei klugen Augen, die einen über halbe Brillengläser durchbohrten. »Na, junger Mann? Wo drückt der Schuh?«

»Ich hab das Lämpchen von meinem Rücklicht verschluckt.« »Und?«, fragte der Doktor. »Und auch ganz schnell ein halbes Glas Erdnussbutter aufgegessen.« Meine Mutter: »Und deshalb?« »Und deshalb kann ich jetzt nicht mehr kacken.« »Herman ist schon seit acht Tagen nicht mehr auf dem Klo gewesen.« Stille.

»Soso, kleines Kerlchen, du kannst also nicht kacken?« Ich dachte, während ich unruhig auf dem Stuhl hin und her rutschte: Er kackt bestimmt mühelos Riesenhäufchen. Ich schaute zu meiner Mutter, stellte mir vor, wie sie mit ihrer großen Unterhose auf den Fußgelenken problemlos auf dem Klo saß und kackte. Die ganze Welt kackte ohne Probleme, und ich saß hier mit Verstopfung.

»Gut, wie kriegen wir dein Würstchen heraus? Mach dir mal keine Sorgen, kleiner Mann, was reingegangen ist, kommt immer wieder raus«, murmelte der Doktor, um mich zu beruhigen. »Wir werden dir was geben, damit du öfter auf die Toilette gehst, dann kommt das Rücklichtlämpchen von selber wieder raus. Du musst dein Häufchen ganz genau anschauen und auseinanderpulen.«

Und der Doktor hatte recht, zwei Wochen danach pulte ich das Lämpchen aus meinem Häufchen, wusch es unter dem Wasserhahn sauber, schraubte es in mein Rücklicht und, siehe da, das Lämpchen funktionierte noch. So konnte ich wieder abends sicher durch die fünfziger Jahre radeln.

In Korea drohte der Kalte Krieg zu heiß zu werden. Charlie Chaplin, mein geheimes Vorbild, wurde als ein vermögender Vagabund aus Amerika verbannt. Ostdeutschland erhob sich gegen die sowjetischen Besatzer, doch die angespitzten Bleistifte, Esslöffel und spitzen Gabeln zogen gegen die rote militärische Fachkompetenz den Kürzeren. Belgien war schon lange wieder Belgien. Auch in Ungarn kam es zu einem Aufstand gegen die Russen. »Kollaborateure« wurden massenhaft gelyncht, aber russische Panzer rollten die Revolten und die Hoffnung platt. Ich war elf Jahre alt.

12. September 2014

Adresse unbekannt

Lieber Papa,

»Unser Planet ist nicht mehr zu retten«, schreibt der ehemalige Greenpeace-Direktor, der Australier Paul Gilding. »Ein paar Milliarden Menschen werden wohl an Hunger, Durst und Krieg sterben«, berichtet er Gerard Reijn von der renommierten Tageszeitung De Volkskrant. Das heißt: im günstigsten Fall. Denn im schlechten Szenario, dem Szenario, in dem der Mensch im letzten Moment nicht beschließt, einzugreifen und seinen Konsum drastisch einzuschränken, bleiben vielleicht nicht mehr als ein paar hundert Millionen Menschen übrig.

Seine Botschaft ist tiefschwarz, nicht anders als in Opas düsterem Alten Testament. Stürme, Fluten, Dürren, Kriege und Hungersnöte würden uns drohen. Alles nur, weil wir der Erde zu viel zugemutet haben. Die Zeichen sind heute schon zu sehen. Somalia, mit ernsthafter Hungersnot; Russland, das seinen Weizenexport stoppte; Texas, wo die schlimmste Dürre der Geschichte herrscht. Wenn so etwas rund um Chicago geschieht, dann sind die Puppen am Tanzen. Paul Gilding weist darauf hin, dass die Rohstoffpreise steigen, während jetzt Niedrigkonjunktur herrscht. Sie müssten eigentlich sinken, aber das tun sie nicht. Ein Zeichen an der Wand.

Thomas Friedman schreibt in der »New York Times« auch, dass uns das alles passieren könnte, zumindest, wenn unser System des Wachstums und das System der Natur so sehr aufeinanderprallen.

Ich denke an das, was Du einmal zu Onkel Frans nach einer Auseinandersetzung über die Kollaborateure gesagt hast.

Wenn man 1939 prophezeit hätte, dass es einen Weltkrieg geben würde, in dem sechzig Millionen Menschen ums Leben kommen und sechs Millionen Juden vergast werden würden, dann hätte das auch niemand geglaubt.

Ich schaue aus dem Fenster und sehe die weiße Birke, die wir einmal von meiner alten Freundin Irene bekamen. Sie verliert ein Blatt. Ein bisschen weiter oben liegt im Rasen ein Fußball. Der ist liegengeblieben nach unserem Barcelona-Real-Madrid-Pokal. Opa gegen die Enkel. Ich höre in Gedanken ihre Stimmen: »Opa, Opa, was machen wir morgen?«

Himmlisch sind sie nicht

Als Kind hatte ich Angst vor Clowns (hab ich eigentlich noch immer), Polizisten, Priestern und betrunkenen Männern. Clowns hatten wie Fische tote Augen und gelbe Zähne, Polizisten Pistolen, Priester rochen nach Käsefüßen und Mottenkugeln, und sie hatten einen seltsamen Blick, wenn sie etwas über Jesus sagten.

Als Kind hatte ich auch Angst vor Blitzen und Sonnenstrahlen, die durch die Wolken schienen, vor Unwetter, das den Dachboden krachen ließ wie einen Schoner. Die Sonnenstrahlen kamen von Gottes Taschenlampe auf der Suche nach unartigen Jungen. Betrunkene Männer schrien, kotzten, schlugen Mütter, traten Hunde zusammen.

Und ich hatte Angst vor Büchern, in denen Fotos von Leichenhaufen zu sehen waren – aus dem Krieg, der jeden Tag wieder kommen konnte. Angst hatte ich vor Opa, der sagte, dass Gott alles sah, sogar die Bremsspur in meiner Unterhose, alles, was ich tat, alles, was ich dachte. Ich wollte, dass es Gott nicht gäbe, dass er mausetot wäre.

Früher verschwanden meine Ängste augenblicklich, wenn ich hörte, dass mein Vater die Treppe hochging und ein Liedchen pfiff.

Als kleiner Junge dachte ich,

dass aus jeder

Porzellanpuppe

ein Kindchen verschwunden war,

das einfach wieder

zurückkommen konnte.

Ein Kindchen aus dem Wasser,

aus dem Himmel,

aus den Flammen,

ein Kindchen aus der Erde.

Traurig, fröhlich, Kindchen, ängstlich,

Papa pfeift ein Liedchen

in der Nacht,