14,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Knaur eBook

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Ein musikalischer Sentimental Journey: Der bekannte niederländische Sänger und Liedertexter Herman van Veen schreibt über die Songs, die ihn und seine ganze Generation prägten. Nat King Cole's "Unforgettable", Trini Lopez' "If I had a hammer", Bob Dylans "Masters of War" oder John Lennons "Look at me" ‒ Songs wie diese hatten einen zum Teil einen großen Einfluss auf Herman van Veen und lösen bis heute starke Erinnerungen in ihm aus. An seine Kindheit im Utrecht der Nachkriegszeit, an seine Jugend während des Kalten Krieges, an seine erste große Liebe. In "Es regnet im Radio" blickt Herman van Veen zurück und spannt den Bogen bis heute, denn die Musik begleitete und inspirierte ihn ein Leben lang. Die Lieder, über die er schreibt, sind nicht nur der ganz persönliche Soundtrack seines Lebens, sondern einer ganzen Generation. Und so lädt dieses Buch ein zum Abtauchen in Melodien, mit denen wir alle etwas Besonderes verbinden.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 134

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

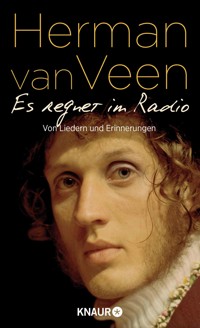

Herman van Veen

Es regnet im Radio

Von Liedern und Erinnerungen

Aus dem Niederländischen von Thomas Woitkewitsch

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

Nat King Cole’s »Unforgettable«, Trini Lopez’ »If I had a hammer«, Bob Dylans »Masters of War« oder John Lennons »Look at me« – Songs wie diese prägten Herman van Veen und lösen bis heute starke Erinnerungen in ihm aus. An seine Kindheit im Utrecht der Nachkriegszeit, an seine Jugend während des Kalten Krieges, an seine erste große Liebe. In »Es regnet im Radio« blickt Herman van Veen zurück und spannt den Bogen bis heute, denn die Musik begleitete und inspirierte ihn ein Leben lang. Die Lieder, über die er schreibt, sind nicht nur der ganz persönliche Soundtrack seines Lebens, sondern einer ganzen Generation. Und so lädt dieses Buch ein zum Abtauchen in Melodien, mit denen wir alle etwas Besonderes verbinden.

Inhaltsübersicht

Motto

Emigrieren

Volkslied

Weißt du noch

We’ll meet again

Lamar

Ramona

If I had a hammer

Rebecca

Hagel und Granaten

Wo gehst du hin

Der Krumme Rhein

Mädchenschöne Jungen

Rosa

Tante Fingerhut

Ein Vorbild

Ein anderer Mann

Die Worte wiedergefunden

Ode

Berlin

Die guten Dinge

Playlist

Quellen

Vor allem wollen wir danken

Eigentlich

Lieder rufen

Welten auf

ziehen Spuren

ins Dasein

Manchmal hörst du

aus einem offenen Fenster

eine fröhliche Weise

und spürst wieder

den ersten Kuss

Come, you masters of war

You that build the big guns

You that build the death planes

You that build the big bombs

You that hide behind walls

You that hide behind desks

I just want you to know

I can see through your masks

Bob Dylan

Emigrieren

Der START-Button in meinem dunkelblauen Wagen ist direkt neben dem VOLUME-Knopf des Radios. Es kommt infolgedessen schon mal vor, dass ich auf das Gaspedal trete und das Auto nicht anfährt, aber ich dafür die Nachrichten oder den Wetterbericht höre. Oder dass ich glaube, das Radio eingeschaltet zu haben, und zu meiner Überraschung merke, dass ich losfahre.

Ich parke mein Auto in einer Straße gegenüber vom Kurhaus in Scheveningen, unserem Monaco an der Nordseeküste. Schlage die Tür zu und klicke auf Schloss. Gehe zum Strandpavillon, wo Paul van Vliet, mein Kumpel und Kollege aus Den Haag, sein neues Buch Seewind in der Stadt präsentieren wird. Sehe zwischen den Gebäuden Streifen von einer grauen See. Denke an ein paar Fragen, von denen ich nicht mehr weiß, wer sie mir schon einmal gestellt hat. »Wofür ist diese See eigentlich jeden Tag gut?« Und: »Wie viel wärmer muss es noch werden, bevor sie die Nordsee vor uns wie einst unsere Zuiderzee eindeichen müssen?«

Bin viel zu früh, außer ein paar Möwen, Eichelhähern, Spatzen und Krähen ist noch keiner da. Gehe zum Strand, ziehe meine Jacke aus. Über dem Sand kribbelkrabbelt alles Mögliche, kleine Tierchen, deren Namen ich nicht weiß, und unverkennbar Krabben. Die Wellen sind zu niedrig, um tauchen zu können. Setze mich hin und starre übers Meer. Ein Mann schlurft vorbei, ich schätze ihn auf irgendwo zwischen alt und steinalt, mit weißen Koteletten in Form von Stiefeln. Er pfeift den »Colonel-Bogey-Marsch«, bekannt aus dem Film Die Brücke am Kwai.

Denke an die ehrlichen Fünfzigerjahre, an die Zeit des Wohlstands. Sehe mich wieder mit einer kleinen Schippe und einem Eimerchen in meiner ausgeleierten Badehose, die die halbe See aufsaugt, über den Strand watscheln. Sage zu meinem Vater, der mit hochgezogenen Hosenbeinen und einer Wurfangel dasteht und fischt: »Papa, wir haben Mama verloren. Wir hatten sie unter dem Muschelsand begraben, aber können sie nun nirgendwo mehr finden.« Mein Vater hat damals in Windeseile den Hirtenhund des Bademeisters an der Unterhose meiner Mutter schnuppern lassen. Wir fanden ihr schlafendes Gesicht wie eine verlorene Maske unter dem Flugsand, kurz bevor die Springflut kam.

Paul van Vliet gehört zu meinen besten Freunden. Er ist zehn Jahre älter und klüger als ich. Seine Stimme deshalb auch eine Oktave tiefer. Er beendete seine fröhliche Buchpräsentation mit einem Lied.

Wenn wir was vergessen, sagen wir:

»Na ja, ich bin auch so wahnsinnig im Stress.«

Wenn alte Menschen was vergessen, sagen wir:

»Sie werden dement.«

Wenn wir depressiv sind, haben wir

»eine Depression«.

Wenn alte Menschen depressiv sind,

hören sie nicht auf, zu nörgeln.

Wenn wir müde sind, sind wir

»einfach urlaubsreif«.

Wenn alte Menschen müde sind,

»bauen sie ab«.

Wenn wir protestieren, haben wir

»eine klare Meinung«.

Wenn alte Menschen protestieren, haben sie’s

»wieder nicht verstanden«.

Wenn wir verliebt sind,

fühlen wir uns jung.

Wenn alte Menschen verliebt sind,

finden wir sie kindisch.

Wenn uns etwas misslingt, sagen wir:

»Komm, beim nächsten Mal, da klappt’s!«

Wenn alten Menschen das passiert, sagen wir:

»Lass es, es hat doch keinen Sinn mehr.«

Wenn du alt bist,

musst du deshalb stärker sein als je zuvor.

Während ich mit seinem Lied in meinem Kopf von Scheveningen zurück nach Hause fahre, höre ich im Radio auch ein Interview mit einem preisgekrönten Kriegsfotografen. In meinem Kopf kann ich offenbar vieles gleichzeitig bewältigen. Er erzählt, dass Kinder in Vietnam damals im Krieg Spiele spielten und sich hinter den überall verstreuten Leichen versteckten. Nach dem Interview spielen sie »Masters of War« von Bob Dylan, der beharrlich wie eine Lokomotive singt:

You that never done nothin’

But build to destroy

You play with my world

Like it’s your little toy

You put a gun in my hand

And you hide from my eyes

And you turn and run farther

When the fast bullets fly

Dylan ist ein Troubadour der Moderne. Er mahnt, warnt, lässt wissen.

Lieder, so lernte ich unter anderem auf dem Konservatorium in der Zeit, in der ich noch Musiklehrer werden wollte, dienten früher vor allem der Versorgung mit Nachrichten. Berufssänger sangen die neuesten Nachrichten auf dem Marktplatz oder auf den Treppen einer Kirche. Die allermeisten Menschen konnten nicht lesen. Auf diese Weise blieben sie informiert, und wenn sich eine Geschichte reimte, behielt man sie umso besser. Die Lieder waren ziemlich wahr und manchmal dreißig Strophen lang. So las ich einmal ein Lied über dichten Nebel am 31. Dezember 1790 in der Gegend von Amsterdam. Darin wird berichtet, dass genau zweiundvierzig Menschen in die Gracht gefallen oder mit der Kutsche reingeritten sind. Oder da ist die Ballade über ein Dienstmädchen mit einem Säugling, die beide vom Wasser verschlungen wurden. Es ist, als läse man eine Boulevardzeitung. Der Ton ist oft sensationsheischend mit emotionsgeladenen Details, um die Nachrichten zu verkaufen, schon damals. Aber auch um Menschen für die religiöse und moralische Botschaft aufgeschlossen zu machen, die in allen Liedern steckte: dass Gott unsere Sünden bestraft und dass dieses Leid jedem zustoßen kann. Andere Funktionen der Lieder waren das Fördern eines Zusammenhörigkeitsgefühls, des Nationalismus oder um Geld nach einem Unglück zu sammeln. Lieder, die Menschen an ihre Christenpflicht erinnerten.

Bin jetzt so in Gedanken versunken, dass ich bei Bilthoven vergesse, nach Soest abzufahren. Entscheide mich dann, über Hilversum nach Hause zu fahren. Sehe ein Schild, auf dem »ALMERE – Willkommen im Nordostpolder« steht. Ich muss lächeln. Ach ja, mein Vater! Wie besorgt er doch war. Mit gutem Grund – wer Angst hat, hat recht.

Im August 1939 schlossen Deutschland und die Sowjetunion einen Nichtangriffsvertrag, den Molotow-Ribbentrop-Pakt. In einer geheimen Klausel verteilten beide Länder »für den Fall einer territorial-politischen Umgestaltung« Polen. Am 1. September 1939 überfiel Hitler das Land mit großer Demonstration militärischer Stärke. Großbritannien und Frankreich erklärten darauf Deutschland den Krieg. Drei Wochen später fielen auch die Russen in Polen ein. Der Zweite Weltkrieg war ein Fakt. Mein Vater dachte, als beim Aufstand gegen das kommunistische Regime in Ungarn die Sowjetarmee am 4. November 1956 das Land überfiel, dass das der Beginn eines Dritten Weltkrieges sein könnte. Als danach der Vietnamkrieg begann, wusste er so gut wie sicher: Ein Weltkrieg stand vor der Tür. Nachdem er eine Folge der Soap-Radioserie Familie Doorsnee über das Emigrieren gehört hatte, war er davon überzeugt, dass wir Englisch lernen müssten.

Ja, wir guckten vor allem Radio. So lernten wir Lieder-Englisch von den Hits, die einfach über den Äther in unserem Wohnzimmer ankamen. Wie gerne sang ich sie mit! Ich sammelte auch die Texte, die man kriegen konnte, wenn man Kaugummi kaufte, Texte, die auf der Innenseite der Verpackung abgedruckt waren.

Wohin wir gehen würden, wussten meine Eltern noch nicht. Kanada? Amerika? Oder Neuseeland? Mein Vater wäre auch zu den Fidschi-Inseln gefahren, nach Papua-Neuguinea oder Indonesien, wenn es hätte sein müssen.

Ich sehe uns wieder mit der ganzen Familie auf dem Dachboden zwischen den gesammelten leeren Dosen stehen. »Was kann ich da gebrauchen? Hab keine Angst, etwas zu nennen, was du schon eingepackt hast. Es gibt so viel, was ich vergessen kann«, schrieb der niederländische Dichter Nachoem M. Wijnberg.

Höre noch, wie Papa sagt: »Tja, was nehmen wir mit?«

»Das, was wir da nicht kaufen können, Schatz. Opas Staatenbibel, das chinesische Geschirr von Tante Sophie, die friesische Wanduhr, meine Soldatenkleidung, Hermans Geige und die Wiege von den Kindern. Das reicht, glaub ich«, antwortete meine Mutter. »Oder?«

Sie hörten nicht auf zu zweifeln, und inzwischen ergriff der Kalte Krieg Besitz von der ganzen Welt. Ob es nun um die Entwicklungen in China ging, der Welt meines eine Pferdeschwanz-Frisur tragenden Kinderbuchhelden Kleiner Shang, die Selbstständigkeit von Indonesien, die Dekolonisation Afrikas, die Revolutionen in Südamerika und Asien – alles wurde in Schubladen hineingestopft, in eine westliche und in eine kommunistische. Obwohl es laut der Chroniken um ganz andere Hintergründe ging.

Die Propaganda-Schlachten, die beide Parteien führten, waren so heftig, dass sie auf die Dauer das Gegenteil bewirkten. Vor allem bei den Jüngeren. Die Erzählungen über den Terror und die großen Säuberungen von Stalin wurden zum Beispiel lange Zeit als übertrieben angesehen. Wie bei der Judenverfolgung gab es ein Glaubwürdigkeitsproblem: Die sowjetischen Untaten und die geschätzte Zahl der Opfer waren kaum zu fassen. Als sich in den Achtzigerjahren die Archive öffneten, schien die Wirklichkeit – siebzehn Millionen Gulag-Opfer, siebenunddreißig Millionen Opfer von Hungersnöten und anderen Verfolgungen – schlimmer zu sein, als es selbst die größten Kommunistenfresser aus dem Kalten Krieg jemals gewagt hätten zu verkünden.

Eines Tages kam mein Vater ganz aufgeregt nach Hause. Er wusste es, er hatte es immer gewusst. Wir müssten, um dem Kalten Krieg zu entgehen, ins Gelobte Land emigrieren: dem Nordostpolder, dem aus der Zuiderzee neu gewonnenen Land am Rand von Amsterdam.

Mit einem breiten Grinsen fahre ich nach Hause, trommle, von Dylan begleitet, mit den Fingern auf dem Lenkrad.

Let me ask you one question

Is your money that good

Will it buy you forgiveness

Do you think that it could

I think you will find

When your death takes its toll

All the money you made

Will never buy back your soul

And I hope that you die

And your death’ll come soon

I will follow your casket

In the pale afternoon

And I’ll watch while you’re lowered

Down to your deathbed

And I’ll stand o’er your grave

Til I’m sure that you’re dead

Masters of War erschien 1963, ich war damals achtzehn Jahre alt und, wie ich jetzt glaube, auf meine Art in diesen Musiker verliebt, während der Kalte Krieg die Welt noch im Griff hatte. Dylan war gerade zweiundzwanzig geworden. In diesem Lied prangert er die Waffenhändler an, ebenso die Generale und die Machthaber, die ihre Muskeln demonstrieren wollen. Sie sind alle Masters of War: auf Geld und Macht versessene Proleten, die uns glauben lassen wollen, dass ein Dritter Weltkrieg gewonnen werden könnte.

Ich erinnere mich noch, mit welcher Erleichterung ich damals das Lied zum ersten Mal hörte. Endlich jemand, der sagte, was dahintersteckte: Ihr bereitet einen Krieg vor, den ihr die anderen führen lasst, und ihr selbst bleibt immer weit vom Schuss.

Wie mir jetzt einfällt, hatten wir auch in unseren flachen Ländern einen Dichter-Sänger, der mit einem Kriegslied poetische Nägel mit Köpfen machte: Wannes Van de Velde.

Ihr wisst es doch, im Belgier-Land

sind so viele Bomben gut verschanzt,

Bittet unsren lieben Gott:

Oh Herr, sei nicht so grausam mehr

und lass eine Messe lesen.

Er sah auch voraus, dass der Kriegstanz nicht nachlassen würde und Außenseiter viel zu ertragen hätten:

Und wer nicht will, kommt in den Knast,

da schießt man mit Blei auf jeden Gast,

und jeden, der kneift vorm Menschenmord,

holt sich der Tod und bringt ihn fort.

Die Pazifisten kriegen die Chance,

in Lagern zu krepieren.

1983 schrieben der Dichter Willem Wilmink und ich auf unsere Art ein Lied über das Wettrüsten. Wir wollten eine Welt heraufbeschwören, in der nicht die Angst regiert. Eine Angst, von der man weiß, dass sie sich mit ihren psychischen Faktoren auch auf die körperliche Gesundheit auswirken kann.

Es ist wichtig, eine Perspektive zu haben. Man sah das auch bei der aktuellen beispiellosen Corona-Krise.

Keine Idee zu haben, wie es morgen weitergeht, ruiniert unsere Gesellschaft. Ich bin damals in den Achtzigern mit auf die Straße gegangen, um gegen die perverse Bewaffnung zu demonstrieren. Hab gesungen auf dem Dam in Amsterdam und dem Malieveld in Den Haag. Zusammen mit Hunderttausenden. Hab versucht klarzumachen, was man alles tun könnte mit dem Geld, das die Bomben kosten. Man stelle sich vor, was das für die weltweite Gesundheitsversorgung und das Erziehungswesen hätte bedeuten können. Wie anders würde die Welt jetzt aussehen? Im Kalten Krieg herrschte, wie bei der Corona-Epidemie, vor allem auch das Angst-Virus. Ich denke jetzt an das, was Albert Einstein einmal sagte: »Man kann ein Problem nicht auflösen durch dieselbe Art zu denken, die es verursacht.«

Bemerkenswert, wenn man sich bewusst macht, dass er Mitvater des Atombombengedankens war.

Du möchtest sagen

es wird gut

aber das weißt du nicht

wäschst deine Hände wieder

und denkst:

was soll ich sonst noch

schenkst eine Tasse Kaffee ein

verwirrt

vom Geschehen

die Sonne sagt

auf dem Haus

es wird

vorbeigehen

Volkslied

Es ist ein strahlender Tag. Mein Nachbar ist damit beschäftigt, seinen Schuppen schwarz anzumalen. Die Fenster sind geöffnet, und der Fernseher läuft. Ich höre, wie Menschen auf Balkonen, in Straßenecken und auf Plätzen das Wilhelmus singen, unser Volkslied. »Wilhelm von Nassau bin ich von deutschem Blut.« Heute ist der 4. Mai, und wir gedenken der Toten, die in unseren Kriegen gefallen sind.

Ich gehe über den Gartenweg hinein. Setze mich vor den Fernseher. In einer leeren Corona-Kirche in Amsterdam, der Grundstein für diese Neue Kirche in Amsterdam wurde 1409 gelegt, spricht einer meiner liebsten Autoren. Arnon Grünberg, ich hänge an seinen Lippen.

»Nein! Nein! Wenn Gedenken auch Verlangen nach Wissen ist, dann sind Details wichtig«, sagt Arnon Grünberg in seiner Lesung zum 4. Mai, »denn Wissen besteht aus Details.«

Wer würde dem widersprechen? Ein seltsamer Anblick, den kleinen Mann zu sehen, der gleichzeitig zu leeren Stühlen und vor Millionen Menschen spricht.

»Gedenken heißt auch, im Namen der Toten sprechen, und im Namen der Toten sprechen geht nur, indem wir Kriegszeugen zu Wort kommen lassen. Ich will einen Augenzeugen zu Wort kommen lassen, der sehr nah bei den Toten gewesen ist.« Sagt Arnon. »Filip Müller, ein slowakischer Jude, Mitglied des Sonderkommandos von Auschwitz-Birkenau. Das Sonderkommando bestand hauptsächlich aus Juden und war beauftragt mit dem Abtransport der Leichen aus den Gaskammern, mit dem Schneiden der Haaren der Leichen, dem Ziehen von Goldzähnen aus den Leichen, dem Verbrennen der Leichen. Die meisten Mitglieder des Sonderkommandos wurden nach einigen Monaten ermordet. Das letzte Sonderkommando in Auschwitz lehnte sich im Herbst 1944 auf, woraufhin so gut wie alle Mitglieder ermordet wurden.

Müller schreibt in seinen Memoiren über eine Gruppe jüdischer Familien, die unter erbärmlichen Umständen untergetaucht war in Bunkern nahe der polnischen Stadt Sosnowiec. Durch das Weinen der Kinder ist ihnen die SS