9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Knaur eBook

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

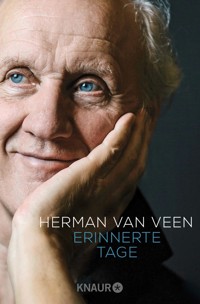

Auch mit über 70 steht Herman van Veen noch fast täglich auf der Bühne. Seit seinen ersten Konzerten vor mehr als 50 Jahren beschäftigt sich der Musiker und Entertainer immer wieder mit dem Älterwerden und dem Tod. In "Solange es leicht ist" behandelt Herman van Veen in autobiographischen Schlaglichtern und persönlichen Anekdoten auf die ihm typisch poetisch-augenzwinkernde Weise alle Aspekte des Älterwerdens: die Gebrechen des Alters, die Verluste, die geistigen und seelischen Entwicklungen – aber er erzählt auch, was ihn jung hält und Kraft verleiht in dieser Lebensphase.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 186

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Herman van Veen

Solange es leicht ist

Geschichten übers Älterwerden

Aus dem Niederländischen von Thomas Woitkewitsch

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

Auch mit über 70 steht Herman van Veen noch fast täglich auf der Bühne. Seit seinen ersten Konzerten vor mehr als 50 Jahren beschäftigt sich der Musiker und Entertainer immer wieder mit dem Älterwerden und dem Tod. In »Solange es leicht ist« behandelt Herman van Veen in autobiografischen Schlaglichtern und persönlichen Anekdoten auf die ihm typisch poetisch-augenzwinkernde Weise alle Aspekte des Älterwerdens: die Gebrechen des Alters, die Verluste, die geistigen und seelischen Entwicklungen – aber er erzählt auch, was ihn jung hält und Kraft verleiht in dieser Lebensphase.

Inhaltsübersicht

Motto

Vorwort

Es liegt in der Familie

Kahl

Ein bisschen Blut

Ich ging, wo ich ging

Was Eis erzählt

Wer macht das Klopfen an?

Als ich zum ersten Mal meine Geige vergaß

Das Treffen

Glücksstoffe

Sollen wir Freunde werden?

Wetter

Solange es leicht ist

Mit knapper Not

Zum ersten Mal

Nachwort

Dank

Älter wird man

zum ersten Mal

alles ist frisch und neu

Vor dir schließt eine Welt

ihre Pforten

Zehn Jahre,

ein Kind,

zwanzig Jahre,

ein Jüngling,

dreißig Jahre,

ein Mann,

vierzig Jahre,

wohlgetan,

fünfzig Jahre,

still stehn,

sechzig Jahre,

abwärts gehen,

siebzig Jahre,

ein Greis,

achtzig Jahre,

von der Weide,

neunzig Jahre,

der Kinder Spott,

hundert Jahre,

Gnade Gott

Vorwort

Der eine Mensch wird acht, der andere hundert Jahre alt. Das Leben ist ein labiles System, in dem man das Gleichgewicht leicht verlieren kann. Aber zum Glück kann man es wiederfinden, wenn das Pech nicht zuschlägt und man wieder aufrecht steht.

An dem Tag, an dem man geboren wird, wohnt in einem das Alter. Das ist ein biologischer Vorgang. Das Leben geht, wie es geht, es hüpft und schleicht. Wie lange? Das weiß kein Mensch. Man kann das ein bisschen beeinflussen, aber letztendlich scheint es doch vom Zufall abzuhängen.

Abgesehen von den knirschenden Körperteilen und dem ständigen Vergessen von Namen ist für mich diese Zeit, auch wenn ich weniger jung bin als gestern, die beste meines Lebens.

Es liegt in der Familie

Opa, eine Seele von einem Menschen, Handlungsvertreter in Sachen Gott. Ein Mann, der keiner Fliege etwas zuleide getan hatte. Stand da ganz außer sich vor Wut, nur in einer Unterhose, mit seinen großen Predigerhänden um den Nacken einer schreienden Frau, und war dabei, sie zu würgen. Man sah seine Schläfen pulsieren, seine Augen rollten wild. Mit seinem schiefen Mund schrie er, wie mir später klar wurde, in fließendem Französisch, wobei Opa nie zuvor ein einziges Wort jenseits der Grenze gesprochen hatte, dass die Frau in seinen Händen, ein Unglücksweib, eine Verräterin war, die den Galgen verdiente. Er hätte die Hexe auf frischer Tat ertappt, beim Mischen von dem Gift, mit dem sie ihn, Philippe de Bourbon, Herzog von Orléans, töten wollte. Beim Anblick dieses Dramas musste ich plötzlich an die Puppenkiste von Jan Klaassen und Katrijn denken. Der Kopf der Frau über den Händen meines Opas sah aus wie ein weiß bemalter Holzklotz. Schwarze Augenränder, starrer Blick. Ihr jetzt sprachloser, aufgerissener, knallroter Mund war nicht in der Lage, uns, ihre Lieben, anzurufen. Meiner Meinung nach war sie schon tot. Opas blutleere Hände klemmten wie Schraubstöcke an ihrem Hals. Alles ging so schnell. Wir kamen hinein, mein Vater und ich, mit einem kleinen Blumenstrauß vom Bauern und einer Tüte mit von meiner Mutter gebackenen Keksen, zu Besuch bei Opa, dem Vater meines Vaters. Er hatte in der Woche zuvor einen Schlaganfall erlitten, was zur Folge hatte, dass er durch eine Schädigung in der rechten Hirnhälfte links halbseitig gelähmt war. Er wurde eingeliefert in ein Pflegeheim an der Plompetorengracht in Utrecht. Papa hatte noch gesagt: »Krieg keinen Schreck, wenn du ihn siehst, da ist etwas durcheinandergeraten, einige elastische Bänder haben sich gelöst. Und er spricht kein Niederländisch mehr, das hat er verloren. Opa spricht jetzt Französisch.« Darüber musste ich lachen. »Ja, älter werden und so ein Schlaganfall, es liegt in der Familie«, murmelte er.

Mein Vater und ich standen wie festgenagelt in der Türöffnung. Als Papa den Schock überwunden hatte, rannte er ins Zimmer und versuchte mit seiner ganzen Kraft, Opas Hände loszurütteln. Das ging nicht. Sein Vater war ein fast zwei Meter großer Riese. Papa zerrte und zog so sehr, dass Opa mit seinem Opfer nach hinten umfiel und dabei einen kleinen Tisch mit einem großen gläsernen Lampenschirm mitnahm. Das Glas zersprang, die Lampe lag in Scherben. »Merde«, rief Opa.

Um mich herum tauchten still, wie Zombies aus dem Nichts, betagte Menschen auf, in Pyjamas, kurzen Morgenmänteln, einige waren nackt, andere trugen Filzpantoffeln. Ich wusste gar nicht, dass es so viele verschiedene Pimmel gab. Ein ganz dicker Mann hatte einen wie einen Knopf und ein ganz dünner Mann einen langen schlaffen mit einem kleinen Schnabel. Niemand schien erstaunt, niemand tat etwas. Das Einzige, was sich regte, war die Träne auf der Wange einer schönen alten indonesischen Frau in einem Morgenrock aus nachtblauer Seide. Neben sie stellte sich ein stockalter Mitbewohner mit einer Zahnbürste, die wie eine Zigarette in seinem Mund hing. Mir verschlug es den Atem. Jetzt kam ein Typ in einem weißen Kittel hereingestürmt, der sich der Sache annahm. In ihm erkannte ich den Untermieter, der bei uns gegenüber wohnte, meine Mutter nannte ihn den ewigen Studenten. »Herr van Veen, aufhören, aufhören!«, schrie er. Es war nicht klar, welchen Herrn van Veen er meinte. Es gelang dem Mann durch sein Gebrüll, Opas Hände zu lösen. Der Kopf der Frau sackte schräg auf ihre Brust, Speichel lief aus ihrem Mund. Mein Vater hielt währenddessen Opa in Schach, das Einzige, was mein Großvater noch schaffte, war, in die Hose zu pinkeln. Ich fragte mich, ob »Urin« auf Französisch dasselbe bedeutet. Gebannt schaute ich auf den langsam größer werdenden gelben Fleck in seiner schlabbrigen Unterhose, während der Mann im weißen Kittel anfing, Erste Hilfe zu leisten. Er hielt der Frau die Nase zu und blies in ihren Mund, drückte abwechselnd auf ihre Brust. Es dauerte ewig, bis Frau de Witt, die Leiterin des Pflegeheims, wieder bei Sinnen war.

Während der Reanimation bezichtigte mein Großvater, jetzt wieder auf Niederländisch, seinen Sohn des versuchten Vatermordes. »Du sollst Vater und Mutter ehren«, schrie er mit Schaum vor dem Mund meinen sichtlich betroffenen Vater an. Eine Frau legte mir eine Hand auf den Arm. »Komm junger Mann, wir gehen in den Flur.« Während sie die Tür hinter uns zumachte und ich meinen Opa von Gottes Strafe brüllen hörte, dachte ich an den Satz, den mein Vater en passant sagte: »Es liegt in der Familie.«

»Herman, aufwachen, Junge, du musst in die Schule. Hast du geträumt?«, fragte meine Mutter, während sie mir die Bettdecke wegzog. »Mama, ich träumte, dass Opa die Frau vom Altersheim ermorden wollte.« »Opa? Opa kann schon mal schreien und mit seinem Spazierstock auf den Tisch hauen, aber versuchen, jemanden zu ermorden, nie im Leben.« »Mama? Papa sagt, dass es in der Familie liegt.« »Was?«, fragte meine Mutter. »Schlaganfälle und dass man wie Opa plötzlich Französisch spricht.« Meine Mutter zog die Augenbrauen hoch, legte ihre Hand auf meinen Arm und sagte: »Weißt du, Männlein, ehrlich gesagt, würde ich das toll finden, denn dann könnte ich verstehen, was die Edith Piaf so alles an schönen Worten singt.«

Zweiundsechzig Jahre danach sitze ich in einem knallvollen Thalys auf dem Weg nach Hause.

Ich war beruflich in Paris, habe das dreihundert Jahre alte Théâtre du Gymnase Marie-Bell besucht, wo wir mit unserer Vorstellung »Sauter ou tomber«, »Fallen oder Springen«, auftreten werden. Ein Grund der Reise war auch, nachzuschauen, ob es da für meine Malereien passende Wände gibt. Die gab es aber nicht. An jeder Wand war eine Tür, hing eine Lampe, wohnte eine Steckdose oder stand etwas davor, das nicht umgestellt werden durfte. Die wenigen übrig gebliebenen Wände, die geeignet schienen, waren Spiegelwände oder hingen voll mit Kleiderhaken vor der Garderobe.

Rase mit ungefähr dreihundert Kilometern pro Stunde durch das flache nordfranzösische Land. Gedanken strömen durch meinen Kopf.

Neben mir im Zug sitzt eine Familie, Vater, Mutter, Kinder, alle online. Mir gegenüber meine Frau, offline. Sie ist eingenickt, ihr Kopf pendelt hin und her im Rhythmus des Schnellzugs. Auf meinem Schoß liegt ein orangefarbenes Notizbuch voller Einträge über das kleine Werk, das Sie jetzt lesen. Habe dem Verleger versprochen, das Manuskript Ende August zu liefern. Denke, während der Schaffner mein digitales Ticket überprüft, an einen Satz aus einem Gedicht des flämischen Autors Bart Moeyaert, durch dessen Land wir gleich fahren werden.

Du brauchst einen Platz, einen Plan, einen Plot und

dazwischen

ein paar Worte.

Ich sehe eine Sekunde lang ein Verkehrsschild, auf dem Orléans steht. Der Name der Stadt, in der mein Opa einst der Herzog war.

Hinter mir im Zug sitzt ein Franzose und hustet mir in den Nacken. Las neulich in einer Nachrichten-App, dass die Kombination von Kälte und Grippeepidemie allein in der letzten Woche des Februars 3887 Menschen das Leben gekostet hat, das ist die höchste Anzahl von Sterbefällen innerhalb einer Woche seit Beginn der Statistik. An der Grippe erkranken Ältere, und viele von ihnen bekommen als Komplikation bei der Grippe auch noch eine Lungenentzündung, durch die sie sterben können. Die hohe Todesrate wird sich bestimmt auf die Lebenserwartungsstatistiken auswirken. Unser Rentenalter wird nicht weiter steigen.

Ich bin froh, dass ich noch nicht alt bin, aber ich könnte mit meinen zweiundsiebzig der nächste Grippefall werden, infiziert von einer französischen Variante dank eines hustenden Mitreisenden. Hoffentlich werde ich nicht der Todesfall 3888.

Der Zug fährt langsamer, keine Haltestelle weit und breit. Er hält mitten in der Pampa, warum? Ein Reh auf den Gleisen? Ein hoffnungsloser Mann, der dachte, elf Milliarden Menschen auf der Welt, das reicht doch, ich mach ein bisschen Platz? Anscheinend ein umgewehter Baum. Glücklicherweise. Ziehe das Rollo am Zugfenster runter und denke, an einem Tag kommt man mit dem Fahrrad von hier an die Küste.

Tief hängende dunkle Haufenwolken ziehen vorbei. Hier regnet es immer, und wenn es nicht regnet, dann beginnt es zu regnen. Eine Sonnenbrille ist hier überflüssig.

Nirgendwo ist es westlicher als dort in Flandern, denke ich. Nirgendwo ist es windiger, weiden die Weiden so und rosen die Rosen roter. Die Häuser stehen da mit dem Po zum Meer.

Nirgendwo warten geduldiger, in endlosen Reihen, in passendem Abstand, die unzähligen weißen Kreuze.

Der Boden hält noch Bomben fest. Manchmal wird von einem spielenden Kind eine gefunden, die dann wie einst im Krieg explodiert. Da steht noch ein Baum, einer seiner Äste hielt einst das Tau eines Soldaten, der sich für sein eigenes Ende entschied. Da liegt ein flacher Stein, er trägt den Namen eines aus Gehorsam und blinder Pflicht nicht gelebten Lebens. Der flache Stein weiß nichts davon. Und in der Ferne warten noch immer das Meer und Wolken, aus denen auch damals der Regen fiel, während hinter ihnen eine Sonne erschien. Und was auch immer an Unbeschreiblichem geschah, die Vögel sangen einfach weiter.

Wenig später fährt der Zug hinter den Häuserfassaden her in das große Brüssel ein.

Schräg gegenüber von mir suchen zwei Frauen ihre Plätze. Die jüngere fragt: »Mama, willst du vorwärts oder rückwärts in die Niederlande fahren?« Die alte Frau, ungefähr in meinem Alter, sieht ihre Tochter erstaunt an. »Mit dem Rücken nach Amsterdam oder mit dem Rücken nach Paris?« Die Frau scheint es nicht zu begreifen und setzt sich mit dem Rücken nach den Niederlanden.

»Warum fliegen wir mit dem Flugzeug?« »Mama, das ist ein Zug.« »Aber wir fahren doch nach Schiphol.« »Ja, da fahren auch Züge ab.« »Aber warum nehmen wir dann kein Flugzeug?« »Der Zug ist schneller.« »Schneller?« Es liegt offenbar auch bei ihr in der Familie.

Die Frau versteht es nicht. »Magst du einen Kaffee?« »Wenn sie einen haben.« Sie beugt sich nach vorn, nimmt die Hand ihrer Tochter und sagt: »Vergiss nicht, die Punkte aus der Verpackung zu schneiden, wäre schade.« »Punkte?« »Wenn du die sammelst, kannst du ein Service kriegen, ein Buch über die Natur oder Piggelmee.« Nein, will ich sagen, das Buch ist von van Nelle. Ich hab noch die Bücher von Kobold Piggelmee. Sie hießen Het tovervisje und De wonderschelp – Das Zauberfischchen und Die Wundermuschel. Höre noch die Stimme meiner Mutter, die auf dem Bettrand saß.

In dem Land der Blonden Dünen

und noch nicht weit von der See

wohnte einst ein Zwergenpärchen

mit dem Namen Piggelmee.

Es waren zwei ganz, ganz kleine Menschen,

Und sie wohnten – oh mein Gott –,

denn sie hatten ja kein Häuschen,

in einem alten kölschen Pott.

Gegen die Sonne und gegen den Regen –

Notdurft zeigte, wie es geht –,

hatten sie den Pott aus Stein

einfach einmal umgedreht.

Notdurft, das Wort hört man nicht mehr. Geschweige denn, dass man es liest.

Als die Frauen etwas später Kaffee trinken und der Zug aus dem Bahnhof fährt, fragt die junge Frau: »Mama, warum guckst du so bedrückt?«

Die alte Frau schweigt. Unsere Blicke kreuzen sich. Sie schaut nicht weg. Während wir uns so anstarren, lese ich in ihren Augen:

Wir laden Sie ein, mit uns Abschied von Mama zu nehmen, in die Aula des Krematoriums Amersfoort, Dodeweg 31, in Leusden am Dienstag, dem 6. März um 14 Uhr 30.

Meine Augen werden feucht. Mies war eine alte Freundin, kannte sie zweiundfünfzig Jahre. Sie war Journalistin, machte einzigartiges Fernsehen. Einige Niederländer nannten sie unsere wahre Königin. War sie eine der 3887?

Ich stehe wieder in der Halle des Krematoriums und warte zwischen ziemlich betagten bekannten Niederländern darauf, dass sich die Türen der Aula öffnen. Wir schlurfen hinein, finden einen Sitzplatz. Und hören liebe, traurige, rührende und witzige Worte. »Wie alt bist du jetzt?«, flüstert jemand. »In diesem März bin ich dreiundsiebzig geworden.« »Oh, noch ein Jüngelchen.« Der Tod liebt alte Menschen nicht, denke ich unterdessen.

Die Frau, die schräg gegenüber von mir im Zug sitzt, schaut jetzt nach draußen. Sie hat ein dunkles Kostüm an. Auf dem Schoß eine kleine schwarze Tasche, die sie festhält. Sie trägt fleischfarbene Strümpfe und bequeme Schuhe. Ihre Knöchel sind geschwollen, noch mehr als die von meiner Mutter.

Ich ziehe einen Faden aus dem »Geht gar nicht«-Pullover, wie meine Kinder ihn nennen. Bekam ihn irgendwann mal über den Nikolaus von meiner Mutter mit einem Gedicht über Wolle, in dem die Reimwörter Bolle, Knolle, Frau Holle, Scholle vorkamen. Besonders stilvoll ist dieser Pullover nicht unbedingt, aber er ist groß, warm und bequem. Hab ihn schon seit einundvierzig Jahren. Meine Mutter konnte als führendes Mitglied des everlasting Strickvereins für Fortgeschrittene mit geschlossenen Augen stricken. Sehe sie noch am Ofen sitzen, tick, tick, tick, tick. Mit den Stricknadeln bearbeitete sie virtuos Schals, Pullover, Wolljacken – und alles, was verschlissen war, war bald wieder zu gebrauchen. So wurden aus verschlissenen Pullovern wollene Unterhemden, aus verschlissenen wollenen Unterhemden Topflappen, aus verschlissenen Topflappen Eierwärmer und aus verschlissenen Eierwärmern, nun ja, verschlissene Eierwärmer. Einmal strickte sie für mich eine Badehose. Weiß nicht mehr, welche Farbe sie hatte, irgendwas Dunkles. Mein Gott, was hab ich die gehasst. Wenn ich ins Wasser tauchte, tauchte ich auch ständig aus meiner gestrickten Badehose, weil sie in dem Salz so schwer wurde, dass sie runterrutschte, sodass jeder, wenn ich aus dem Wasser kam, meine kleine Stricknadel sehen konnte. Als ich meine Badehose endlich los war, ging ich am nächsten Samstag mit meinem Vater in einen Sportartikelladen, um eine vernünftige Badehose zu kaufen. Als mein Vater mir eine mit einem fröhlichen Fischmotiv zeigte und fragte: »Findest du die schön?«, nörgelte ich: »Ist mir egal, Hauptsache, sie rutscht nicht runter, wenn ich ins Wasser tauche.«

Auch heute trage ich jetzt liebend gerne diesen Pullover, der mich hoffentlich vor Grippe schützt, während ich durchs Fenster Schafe in ihren Wolljacken sehe. Wir sehen uns ähnlich. Was hat man von einem anderen, wenn er nicht anders ist?, grinse ich innerlich.

Schlage mein Notizbuch auf und lese beim Rütteln des Zuges die leicht tanzenden Worte der Erinnerungsskizzen, die ich in Paris zwischen den Terminen schrieb.

Ein Mietshaus, Kievitdwarstraat 52, das Haus meiner Kinderjahre, in dem noch vor dem Zweiten Weltkrieg gebauten Utrechter Bezirk M, die Vogelenbuurt. In unserer Straße wohnten einmal viele deutsche Juden, die in den dreißiger Jahren in Utrecht Zuflucht suchten. Das Haus hatte eine Haustür mit drei kleinen Fenstern. Darunter stand, mit der Hand geschrieben: Van Veen. Eine kupferne Klingel und einen Briefkasten. Klingel und Briefkasten waren immer spiegelblank, weil sie jede Woche von meiner Mutter mit wetterfestem Erdal (»Weniger putzen, langer Glanz«) gewienert wurden. Jetzt, da ich das schreibe, kann ich das Putzmittel beinahe riechen.

Hinter der Haustür war ein langer Gang, der zu einer kleinen Küche führte. Der Gang diente auch als Fahrradschuppen. Wir hatten keinen cremefarbenen Chevrolet mit Stoßstangen aus Chrom und Ledersitzen wie der Notar von gegenüber. Auch keinen schwarzen Citroën wie Doktor Schneider. Wir hatten tolle Fahrräder mit Klingeln und Kettenschutz.

An der Wand dieses Ganges hingen dicht hinter der Tür die Gas- und Stromzähler, in die man Münzen stecken musste, sonst funktionierten die Zähler nicht. Dann saß man im Dunkeln und konnte auch nicht kochen, geschweige denn eine Münze finden. Die Strommünzen waren größer als die Gasmünzen. In den Strommünzen war ein kleines Loch, in den Gasmünzen war eine Ecke ab, oder war’s umgekehrt? Die Münzen kauften wir beim Gemischtwarenhändler. Das war für uns sehr praktisch, denn der wohnte ganz in der Nähe. Der Krämer bestand übrigens aus zwei Schwestern, die Tuls hießen. Von Zeit zu Zeit wurden die Münzkästchen im Auftrag der Gemeinde geleert, von einem Mann mit Schirmmütze und Schnurrbart.

In der Küche stand links neben der Außentür eine Anrichte aus Granit mit einem Wasserhahn, an dem ein kleiner dunkelroter Gummischlauch hing – ein Wasserhahnventil. Meine Mutter schnippelte auf dieser Anrichte das Gemüse, schmierte Butterbrote, und wir wuschen uns dort in einer Schüssel. Die Anrichte hatte zwei Küchenschränkchen. In denen standen Töpfe, Pfannen, Flaschen und drei Eimer. Zwei Allzweckeimer aus Emaille und ein galvanisierter weißer. Der war für geheime Frauenangelegenheiten bestimmt.

Ich schaue im Zug meine Frau an, weil ich an ihr Patenkind, die Tochter ihres Bruders, denken muss, die wir letzten Dezember im Alter von zehn Jahren durch Krebs verloren hatten. Man sieht es ihr an. Ein Kummer, den es vorher nicht gab, färbt nun ihren Blick. Mir fallen ein paar Zeilen aus dem Comic von Zidron und Aimé de Jongh Blüten im Herbst ein: »Du bringst kein Kind zur Welt, singst keine Schlaflieder, setzt kein Kleinkind auf die Schaukel, bringst ihm nicht das Zähneputzen bei, höflich zu sein, mit zwei Wörtern zu sprechen, um es dann sterben zu sehen.«

Der Zug donnert in einen Tunnel. Ich blättere eine Seite um. Warte in dem rasenden Dunkel und lese kurz darauf im Tageslicht weiter.

Schräg gegenüber der Anrichte stand der Gasherd und ein Tisch, an dem man zu zweit sitzen konnte. Wir nannten das die Vereinten Nationen. Ging die Küchentür zu, dann wurde über uns geredet – uns, das waren meine beiden Schwestern und ich, der Mittlere. In der Küche gab es auch noch einen schmalen hohen Schrank mit einer Glastür, hinter der Tässchen, Schüsselchen, Milchkännchen, Gläser, Gläschen, kleine Karaffen und andere solche Dinge standen. Hinter der Küche war ein Holzschuppen, für den musste man nach draußen. In dem Schuppen gab es einen dunklen Kohlenverschlag, da ging ich lieber nicht rein, da standen Besen, Schaufeln, Harken, Hacken. Die Angelruten meines Vaters. Es gab eine Werkbank, auf der Geräte lagen, und Marmeladengläser gefüllt mit Nägeln, Schrauben, Bolzen, Muttern, Maden und Würmern. In dem Schuppen wohnten auch graue Mäuse und dicke, braune Ratten, die all das, was die Menschen können, genauso gut können. Die Gehirne einiger Mäuse sind im Verhältnis zu ihrem Körpergewicht fünfmal so groß wie unsere Gehirne. Sind wir klug genug, um zu wissen, wie klug Tiere sind?

Ganz hinten im Schuppen wohnte auch eine Hexe, eine kleine zwar, aber immerhin. Sie war ein Koboldweibchen das es liebte, Kinderaugen zu schmausen.

Schlaf daher mit geschlossenen Augen und schau öfter in dich hinein, sagte mein Vater, man kann nie wissen.

Im Ofenzimmer stand ein Tisch, an dem man mit sieben Personen sitzen konnte, Vater, Mutter, Opa, Oma, meine beiden Schwestern und ich. Über dem Tisch hing eine Schale aus Milchglas mit einer Glühbirne. Durch das Glas konnte man Motten und Fliegen gegen das Licht kämpfen sehen, manchmal stundenlang. Meistens gewann das Licht, der Kampf blieb spannend. An jedem ersten Sonntag des Monats kamen Opa und Oma zu uns zum Essen. Dann las Opa, der spätere Philippe de Bourbon, Herzog von Orléans, aus der in den Niederlanden berühmten Staatenbibel vor. Er gehörte der Pfingstgemeinde an und war ein professioneller Bußgänger. Höre noch, wie meine Mutter ihn anfuhr, als es wieder mal um Hölle und Verdammnis ging: »Mach mal halblang!« Ich hörte sie später, nicht für unsere Ohren bestimmt, sagen: »Jesus, Jan, dein Vater ist ja christlich hysterisch!« Nach dem Essen wurde andauernd über den Krieg geredet und danach über den Krieg.

Opa und Oma wohnten schräg gegenüber. Am ersten Weihnachtstag gingen wir zu ihnen zum Essen, am zweiten Weihnachtstag kamen sie zu uns, und dann erzählte Opa, dass Joseph und Maria, die Jesus trug, der die Welt trug, alle Herbergen aufsuchten und es nirgendwo Platz gab. Ganz schön hartherzig von den Herbergsvätern, na ja, man muss berücksichtigen, es geschah vor zweitausend Jahren. So etwas kommt heute doch nicht mehr vor. Und dann fingen wir an zu essen, denn dann durfte man das. Wir aßen einen Braten, der nichts anderes war als das verschwundene Kaninchen, das sich jedes Jahr wegen Weihnachten in einen Truthahn verwandelte. Danach sangen wir Lieder von einem kleinen Kind im Stroh, das Jesus Christus hieß. Den Namen hörte man den Rest des Jahres nur noch, wenn sich der Vater mit einem Hammer auf die Fingernägel schlug.