17,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Knaur eBook

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

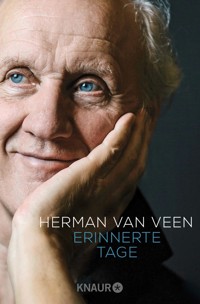

Der beliebte niederländische Musiker setzt allen Müttern mit diesem Buch ein Denkmal - ein wunderbares Geschenk für Mütter, nicht nur zum Muttertag Herman van Veen hatte stets ein sehr enges Verhältnis zu seiner Mutter. In vielen Songs und Texten hat er ihr ein Denkmal gesetzt. In seinem jüngsten Buch schreibt er nicht nur über seine eigene Mutter, sondern über weitere prägende Mutterfiguren seines Lebens: Seine Großmutter, seine erste Violinlehrerin oder seine Tochter, die mittlerweile ebenfalls Mutter geworden ist. Mütter ist ein Buch über Herkunft und die Menschen, die einen prägen – und eine herzerwärmende Liebeserklärung an alle Mütter. Es stand in den Niederlanden auf Platz 3 der Bestseller-Liste. "Sie fragen, ob wir schon gegessen haben, ob unsere Jacken warm genug sind, küssen uns auf wunde Stellen. Sie wissen, wie man Flecken aus einer Hose bekommt, und wie man Perlen auf einen Faden aufreiht. Sie wissen, wo der Salat ein Schnäppchen ist und wo nicht. Sie sitzen an deinem Bett, wenn du Mumps hast und sagen: 'Schatz, dein Papa hatte das auch.' Für sie wirst du nie älter als ungefähr elf, sie lieben dich mehr als sich selbst. Sagen: 'Hör auf meine Worte, du wirst noch an mich denken, wenn ich nicht mehr da bin.' Mütter." Herman van Veen - Ein perfektes Geschenk nicht nur zum Muttertag - Eine Ode an die Mütter – der Bestseller aus den Niederlanden

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 153

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Herman van Veen

Mütter

Eine Liebeserklärung

Aus dem Niederländischen von Thomas Woitkewitsch

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

»Sie fragen, ob wir was gegessen hätten oder unsere Jacken warm genug wären, geben Küsse auf die wunden Stellen, schenken Schwestern Puppen, Brüder kriegen einen Zug. Sie sagen: ›Du sollst nicht mit fremden Männern mitgehn!‹, und: ›Komm nach Haus, bevor es dunkel ist.‹ Wissen, wie man Flecken aus einer Hose kriegt und wie man Perlen auf einen Faden aufreiht. Wissen, wo der Salat ein Schnäppchen ist, dass man aufpassen muss auf die Gräten im Fisch. Sitzen an deinem Bett, wenn man Ziegenpeter hat, sie sagen: ›Schatz, dein Vater hatte das auch.‹ Sie weinen, wenn Filmstars sterben und bei der Nationalhymne, wenn man sehr ausfällig über Ausländer spricht und wenn man an einem Sommertag heiratet. Sie wissen, was es wird, wenn du schwanger bist, und was du in diesem Zustand nicht tun darfst. Für sie wirst du nie älter als elf, sie lieben dich mehr als sich selbst, sie sagen: ›Hör auf meine Worte, du wirst noch an mich denken, wenn ich mal nicht mehr da bin.‹ Mütter. Herman van Veen

Der beliebte niederländische Ausnahme-Musiker und Bestsellerautor Herman van Veen setzt mit diesem Buch allen Müttern ein Denkmal.

Inhaltsübersicht

Motto

Vorwort

Wirst du vorsichtig sein …

Mama

Lass mich heute einfach nur sitzen …

Ersatzmütter

Alles was bleiben kann geht …

Oma

Stell es dir vor …

Avatar

Meine Mutter sagte …

Der Mutterbaum

Die andren Babys sah ich nicht …

Tochter

Hör auf mit dem Gepfeife …

Geigenmutter

Wenn du es sagst …

Maria

Ein Elefant und eine Ameise …

Elefant

Das Weltall ist gewoben …

Das Meer

Wie teuer …

Die Leihmutter

Anmerkungen

Danke

Erzähl noch mal von

weißt du noch,

Mama

Vorwort

Sie fragen, ob wir was gegessen hätten oder unsere Jacken warm genug wären, geben Küsse auf die wunden Stellen, schenken Schwestern Puppen, Brüder kriegen einen Zug. Sie sagen: »Du sollst nicht mit fremden Männern mitgehn!«, und: »Komm nach Haus, bevor es dunkel ist.« Wissen, wie man Flecken aus einer Hose kriegt und wie man Perlen auf einen Faden aufreiht. Wissen, wo der Salat ein Schnäppchen ist, dass man aufpassen muss auf die Gräten im Fisch. Sitzen an deinem Bett, wenn man Ziegenpeter hat, sie sagen: »Schatz, dein Vater hatte das auch.« Sie weinen, wenn Filmstars sterben und bei der Nationalhymne, wenn man sehr ausfällig über Ausländer spricht und wenn man an einem Sommertag heiratet. Sie wissen, was es wird, wenn du schwanger bist und was du in diesem Zustand nicht tun darfst. Für sie wirst du nie älter als elf, sie lieben dich mehr als sich selbst, sie sagen: »Hör auf meine Worte, du wirst noch an mich denken, wenn ich mal nicht mehr da bin.« Mütter.

Wirst du vorsichtig sein

mich anrufen

wenn du da bist

lass es mich wissen

was sie sagen

auch

wenn es schlimm ist

nicht vergessen

was wir verabredet haben

über nie wieder Krieg

wirst du aufstehn

die Straße runtergehn

dich melden

lieber Junge

bitte

vergiss das nicht.

Mama

Mein Vater hieß Liebling, meine Mutter Schatz. Pa war Typograf, Ma Hausfrau. Es muss so gelaufen sein: Liebling und Schatz kamen am 6. Juli 1944 um Viertel nach zehn auf meine Idee, nachdem sie zu zweit in der Besenkammer versteckt auf Radio Oranje gehört hatten, dass alliierte Truppen in der Normandie gelandet waren. »Liebling«, sagte Schatz, »zünde schon mal im Schlafzimmer die Teelichter an.« Schatz ging erst noch in die Wanne, in der sie danach das Wasser für Liebling drin ließ. Kurz darauf lagen sie unter dem Dröhnen von Bombenwerfern und hinter mit Packpapier abgedichteten Fenstern Hand in Hand, splitternackt, auf ihrem französischen Bett. »Schatz.« – »Ja.« – »Willst du auf dem Bauch oder auf dem Rücken?« – »Auf dem Rücken, Liebling.« – »Kissen unter den Po? Liegst du so bequem?« – »Liebling?« – »Hmmm.« – »Die Zimmerdecke … muss geweißelt werden.«

Neun Monate später wurde ich geboren. Am 14. März 1945. Zehn Pfund schreiendes Fleisch. Mit Freude geben wir bekannt, unser Befreiungskind heißt Herre, Herre van Veen. Ich wurde nicht in der Sahelzone oder auf Nova Zembla, sondern in unserem gemütlichen Tässchen-Kaffee-Land geboren. Ich war ein Glückspilz. Ich bin von nach dem Krieg und hoffe, dass das so bleibt. Manchmal, manchmal träume ich noch von Papa und Mama, ihren Händen über meinen. Hör sie wieder fragen: »Und wer ist unser kleiner Prinz?« – »Ich, Mama, ich!«

Die Stelle, aus der ich einst gepresst wurde, habe ich danach nie mehr gesehen. Meine Mutter hielt das Dreieck sorgfältig verborgen in auffallend großen, locker sitzenden Unterhosen. Auch die Brüste, aus denen ich trank, habe ich, nachdem ich sie leer gesogen hatte, nie mehr außer in fleischfarbenen Büstenhaltern in Teewärmer-Größe gesehen. Meine beiden Schwestern und ich mussten uns mit Mamas Gesicht, ihren Schultern, Armen, Händen, Beinen, Füßen begnügen.

Mama war eine kleine Frau. Überall weich. Sie hatte dunkelblondes, halblanges, lockiges Haar, kornblumenblaue Augen, die strahlen, aber auch schwarz wie Anthrazit sein konnten. Einen Mund, der schön lachen und zu erzählen wusste, aber auch verschlossen sein konnte wie eine Auster. Kleine kräftige Hände. Man konnte sie nicht hintergehen. Überall hatte sie Augen. Aber in allen Augen, die sie hatte, saß immer ein kleines Licht.

Sie liebte Geselligkeit, Frühjahrsputz, ihre drei Kinder und ihren Mann. Sie sprach gerne über damals und wie und was. Sie liebte Lesen, Kreuzworträtsel, Spiele und Stricken. Sänger wie Bing Crosby, Nat King Cole, Vera Lynn. Sie stellte den Staubsauger ab, wenn Édith Piaf im Radio über ihren grandiosen Kummer sang und dem Schicksal der Unbedeutenden, der Zuhälter und der Huren ein musikalisches Denkmal setzte. Wir mussten dann so still sein wie Schnee. Mutter war oft krank, traurig, besorgt, manchmal fröhlich, vergnügt. Aber wie sie auch war, es war unvorhersehbar.

Mama, die im Hungerwinter so gelitten hatte, spürte ich zum ersten Mal an einem Märztag 1945 morgens um vier. Der Krieg war noch nicht beendet, aber Fröhlichkeit und Freude lagen in der Luft. Die niederländische Fahne hatte man unter Bettlaken und Kopfkissenbezügen im Wäscheschrank verschwinden lassen, fein säuberlich gebügelt, jederzeit bereit, gehisst zu werden.

Sie war die Tochter eines Zigarrenmachers, Süßwasserfischers, Eiskunstläufers und Dreiband-Billard-Champions und einer Näherin. Eine kleine, mollige, ernsthaft lustige Frau. Hätte es zu ihrer Zeit olympische Disziplinen gegeben wie Staubsaugen, Knöpfe-Annähen, Stricken und Jeden-Groschen-zweimal-Umdrehen, dann wäre sie bestimmt dreifache Olympiasiegerin gewesen. Eine nüchterne, praktische Frau. Ich fragte sie an ihrem achtzigsten Geburtstag: »Mama, was glaubst du? Was kommt nach dem Tod?« – »Nach dem Tod, Liebling? Die Rechnungen.«

Für die Butter auf dem Butterbrot, den Honig aus dem Topf, für den Kratzer an deinem Kopf, deine Hände in ihren hatte Mama weiche Hände. Für das Schrubben des Flurs, das Zuschlagen der Tür, das Auswringen der Wäsche und den Teppichklopfer hatte sie harte Hände. Für das Öffnen des Briefes, das eine Telefongespräch, die Wutausbrüche von Vater, die Wörter aus dem Krieg hatte sie zitternde Hände. Für das Stopfen der Socken, das Bügeln der Hemden, das Stricken deiner Badehose, für ein Körnchen in deinem Auge hatte sie praktische Hände. Für deine Pobäckchen und deine Wangen hatte sie Mamahände, und vor der Reise zu ihrer Mutter hatte sie regungslose Hände.

Ich lernte von ihr, eine niederländische Lesetafel zu lesen – »Aap, noot, mies« – und Schnürsenkel zuzubinden, höflich zu sein, Hände zu waschen, Zähne zu putzen. Füße an der Fußmatte abzutreten, Himmel und Hölle zu spielen, Dosenwerfen, Eierlaufen. Seilhüpfen, rote Autos zu zählen, Lieder zu singen, und immer stand der Kaffee bereit, und immer wieder war Silvester. Ich bekam einen Roller, ein Fahrrad, ein Buch, die Masern und Röteln, eine Mütze, Sandalen und eine Cordhose. Wollmützen, Fäustlinge und Galoschen, eine Mundharmonika in C, ein kleines Zimmer auf dem Dachboden. Und immer wieder gab es Spekulatius und ständig war Nikolaus. Und dauernd gab es Stille Nacht, alles schläft, einsam wacht, und deine Mutter rief deinen Namen.

Wenn ich verärgert bin oder Angst habe, schlendere ich gerne, ohne irgendwas zu kaufen, auf Märkten und in Warenhäusern herum. Neulich traf ich bei C&A auf der Rolltreppe Joepie, einen Straßenfreund von früher. »Was tust du denn bei C&A?«, fragte ich ihn. »Dasselbe wie du«, antwortete er. »Du vermisst deine Mutter.«

Utrecht, Vogelenbuurt, Kievitdwarsstraat 52. Das Haus aus meinen Kindertagen, in dem noch vor dem Zweiten Weltkrieg errichteten Utrechter Viertel M., der Vogelenbuurt. In unserer Straße wohnten einst viele deutsche Juden, die in den Dreißigerjahren ihr Heil in der Utrechter Gegend suchten. Das Haus hatte eine Haustür mit drei kleinen blinden Fenstern. Darunter handgemalt »Van Veen«. Eine kupferne Türglocke und ein Briefkasten strahlten permanent um die Wette, weil sie jede Woche von meiner Mutter mit wetterfestem Erdal-Extrakt (»weniger putzen, längerer Glanz«) geputzt wurden.

Ich war lange nicht mehr da gewesen. Und als ich wiederkam, um noch mal zu sehen und zu gehen, wo ich einmal ging, dachte ich: »Müsste sich da nicht viel mehr verändert haben?« Würde ich noch wissen, welches Gesicht wem gehört, wem welches Haus, welcher Türspion, welcher Laden?

Hinter den gleichen Hausnummern wohnen jetzt andere Kinder mit anderem Rotz in den Nasen, anderen Gespenstern im Kopf und Socken auf halb sieben. Da schlürfen andere Väter und Mütter Gemüsesuppe, da warten andere künstliche Gebisse in Gläsern auf anderen Nachttischen, andere blitzsaubere Mütter mit Wischlappen und dicken Hintern in großen Unterhosen und babyrosafarbenen BHs, die nach Bohnerwachs riechen. Da sitzen andere alte Mütterchen mit wackelnden Köpfen und zitternden Händen zwischen Pflanzen und Gardinen, eingesperrt in ihre Erinnerungen, andere geschwätzige Griesgrame, die durch Türspione starren. Da träumen andere Mädchen von anderen Tarzans, da spielen andere Jungs mit sich vor anderen Brigitte Bardots. Da wohnen andere Nachbarn und Nachbarinnen mit anderer schmutziger Wäsche, da machen andere klatschende und tratschende Frauen aus anderen Mücken Elefanten, in dieser Straße gibt es kein Später mehr, kein Später, wenn ich groß bin.

Aus der Zeit, in der ich meine Mutter bekam, weiß ich nur noch wenig. Vielleicht der Geruch der süßen Muttermilch, an den ich bei der Geburt unserer Tochter erinnert wurde, das Piksen der Wangen meines Vaters, sein Husten im Flur, ein winzig kleines Püppchen aus Gummi in meiner Hand, das Schmusetuch, in das ich sabberte, die fahle Tapete, auf der ich alles sah: Kobolde, Drachen, Kamele, Hexen, schöne Mädchen. Bilder habe ich vom ersten Tag im Montessori-Kindergarten von Fräulein Boissevain: die praktischen Bauklötzchen, aus denen man ein Auto bauen konnte, wie gesagt, Schnürsenkel zuzubinden, Knöpfe zu knöpfen, Fäden zu flechten, Zeichnungen zu machen, die Reihe kleiner Klos im Flur mit Pendeltüren und der Geruch von Kinderpipi, ein paar Kinder, Mareike, die ich später heiraten würde, der zierliche Haken für die Mützen, Schals und Jacken, das Unwetter über den Dächern, meine liedersingende Mutter an der Spüle, mein Vater mit der Pfeife, der am Tisch Holz schnitzte, Bruchstücke von Gedanken, die im Laufe der Jahre öfter auftauchen.

Tschüss Licht durchs Fenster, tschüss Kolonnen von Träumen, tschüss Ticktack-Uhr, tschüss Frauengesicht. Tschüss Kissen, tschüss Laken, tschüss Federbetten, tschüss Tasse Tee. Tschüss Klobrille, tschüss Morgenpipi, tschüss Abreißkalender, Bademantel, tschüss Türspalt, tschüss Spinnennetz, tschüss Fliegendreck, vertrocknete Salamander, tschüss Zahnpasta, tschüss Wasser aus der Wand, tschüss Handtuch, tschüss Socken, kurze Hosen. Tschüss knallrotes Oberhemd, tschüss do re mi fa, tschüss Papa, Mama.

Wir sitzen am Tisch, Pa, Ma und ich. Der Tisch ist übersät von Puzzleteilen. Ich sehe mir den Deckel der Schachtel an, darauf sieht man, wie das Puzzle aussehen soll. Schneewittchen und die sieben Zwerge. Wir sind entspannt beschäftigt. Im Hintergrund fällt ein Holzfäller einen Baum. Im Schatten der Bäume steht eine sehr gemein blickende Frau und beobachtet Schneewittchen. Es klingelt, Mama steht auf und geht zur Haustür. Ich hinter ihr her. Wer klingelt denn jetzt, am Sonntag?

Vor der Tür steht ein Mädchen mit zitternden Beinen und einem Gesicht weiß wie Kitt. »Tante Hoeffie«, sagt sie zu meiner Mutter. Der Nachname von meiner Mutter war Verhoef. »Tante Hoeffie, ich blute, aus meinem Bauch kommen Kirschen.« – »Kirschen? Ach Gott, Kind, komm rein, ist deine Stiefmutter nicht zu Hause?« – »Nein, sie ist bei einem Gemüsebauern in Vleuten.«

Mama legte einen Arm um sie und nahm das Nachbarmädchen mit in die Küche. Ich durfte nicht mit rein. »Herman, das ist eine Sache für Mädchen untereinander.« Ohne etwas zu verstehen, verharrte ich im Flur. In dem Moment, in dem ich weglaufen wollte, ging die Tür wieder auf. »Junge, fragst du bitte mal Oma, ob sie noch Frauenmantel hat? Aber sag erst deinem Vater, er soll die Wanne aus dem Schuppen holen.«

Ich rannte daraufhin über die Straße, die Tür stand immer einen Spaltbreit offen. »Ist es für deine Schwester? Ist sie mannbar?«, fragte Oma mich. »Gratuliere.« Ich verstand nichts.

Oma sah aus wie eine Hexe. Sie hatte genau so einen Dutt. Sie war eine Schiffertochter, wusste fast alles über Ufer. Zum Beispiel erzählte sie mir einmal, Kühe mögen keine Butterblumen. Ihr Duft sorge dafür, dass sie nicht in den Graben trotteten. Warum gab es dann doch Stacheldraht? Oma nahm mich mit in den Garten, ein kurzer Blick, da zwischen der Scheune und dem Hühnerstall standen zwischen den Brennnesseln ein paar gelbgrüne Pflänzchen. »Frauenmantel, Tau- oder Mariakraut, Himmelwasser«, murmelte Oma, »das ist ein altes Alchemistenkräutlein, das hilft gegen weißen Ausfluss und Menstruation.« Seitdem wusste ich, dank der Akademie der Straßenwissenschaften, dass Kirschen keinen Frauenmantel mögen.

Neeltje Jacoba, so nannte meine Mutter manchmal die Monatsbinde nach einem Rettungsschiff. Wenn sie witzig drauf war, band sie sich eine Monatsbinde um ihren Kopf, zwängte die Ohren durch die Knopflöcher und imitierte dann einen Katwijker Kutterfischer, der mit einem aufgesetzten Kopfhörer in ein Mikrofon rief: »Hallo, hallo, Scheveningen. Hier ist Neeltje Jacoba. Wir sind sieben Seemeilen von der Küste entfernt, können Opa sehen, wie er auf dem Pier steht und angelt. Meiner Meinung nach fehlt ihm der nötige Biss.«

Eine halbe Stunde später ging das Nachbarmädchen ziemlich bedröppelt weg. »Vielen Dank, Tante Hoeffie.« – »Das Schätzchen hatte zum ersten Mal ihre Tage. Das wusste ich nicht. Dachte, dass sie ein Leck hätte, leerlief, starb, Kirschen im Bauch hätte«, erzählte Pa. »Deine Mutter hat sie gewaschen, ihre Wäsche gewechselt und erklärt, was das heißt, seine Tage zu haben. Das ist etwas, das man feiern muss, dann isst man Zwieback mit Zuckerstreuseln.« – »Nein, Jan, das macht man, wenn ein Kind geboren wurde. Etwas, von dem man glücklich wird. Was bringen die Menschen ihren Kindern bei? Sie kann kaum lesen und schreiben, er arbeitet Tag und Nacht, und wenn er nicht arbeitet, sitzt er in der Kneipe oder beim Utrechter Fußballverein DOS. Sie können nichts dafür.«

Ein Glück, dass wir neben ihr wohnten. »Herre, seine Tage zu haben bedeutet, dass man Kinder kriegen kann. Dass du als Mädchen dafür bereit bist.« Meine Mutter war schon lange bereit. Sie bekam drei Kinder, die die Geburt überlebten. Nach meiner jüngsten Schwester haben sie noch ein paar Mal versucht, einen Jungen zu machen. Aber das glückte nicht. »Dein Vater hatte nicht genügend Saft«, sagte sie mal.

Jeden Morgen, wenn ich wach wurde, stand mein Pimmel fröhlich aufrecht, wie ein Fingerzeig, um mich an das zu erinnern, was mir alles bevorstand. Wie vom Himmel kam dann immer der nasse kalte Waschlappen von meiner Mutter, die das eine und das andere mit einem Klacks Seife wieder in die richtige Perspektive wusch.

»Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Geburtstag.« – »Was sagen Sie?« – »Nein, Frau Levi, das sind keine deutschen Soldaten, das ist ein Güterzug, der über die Eisenbahnbrücke fährt.«

Kennen Sie das, eine Welle, die in einem aufsteigt? Das Gefühl, nicht aushalten zu können, dass uns Vater, Mutter, Schwestern, Opas und Omas nicht vermissen können? Ganz gleich, wie lange es schon her ist, ich empfinde es bei Geburtstagen und Weihnachten, habe eine große Scheu davor.

Als Kind war ich manchmal entsetzt, wenn mir klar wurde, dass ich mich eines Tages in einen großen Menschen verändern würde. Und hierbei denke ich vor allem daran, wie ich mich fühlte, nachdem ich das Fotoalbum gefunden hatte, das schwarze Album mit den roten schreienden Buchstaben Hitler, versteckt hinter den Büchern über den Zweiten Weltkrieg, durch das ich begriff, dass Menschen, große Menschen, Väter und Mütter, auch dazu in der Lage sind: einander die Köpfe einzuschlagen, einem in den Rücken zu schießen. Bomben auf Städte zu werfen, Menschen zu vergasen. Nein, das wollte ich nicht werden, groß. Wie können gute, große Menschen in Himmels Namen so schlimme Dinge tun? Lasst mich ruhig klein bleiben.

Soll ich dir zeigen, wo es war? Komm, schau mal, hier, zwischen den Brombeeren, hinter den Rhabarberblättern liegt noch ein Stück von einer Schiene. Und da eine Bahnschwelle, eine blinde Mauer und hinter dem Efeu ein Schild mit der Aufschrift »Gefundene Objekte«. Wenn du die Ohren spitzt, hörst du in dem Geflüster der Bäume »Lebewohl«, »Bis später«, »Ich schreibe dir«, einen Schluchzer und ein Schnauben ins Taschentuch. Das Öffnen eines Koffers. »Tschüss, ich muss jetzt gehen, auf Wiedersehen, ich vermisse dich jetzt schon.« Niemand steigt hier noch ein, niemand aus. Kein Vater, keine Mutter, kein Kind, keine Alten. Handelsvertreter, Soldaten. Hier wartet kein Hund mehr auf sein Herrchen. Wenn man gut riechen kann, dann riecht man zwischen dem Farn noch Pfeifentabak und einen Hauch Eau de Cologne, den Geruch von nassen Regenjacken, Holzschuhen, das Leder von Schuhen, Stiefeln, den Angstschweiß der Festgenommenen. Hier kommt und geht kein Mensch mehr. An keinem Tag.

Ich konnte und kann weiterträumen, einen Traum der vergangenen Nacht fortsetzen, wie man in einem Buch bei einem Eselsohr auf Seite soundsoviel weiterliest. Aber auf einige Träume hat man leider keinen Einfluss, die träumen sich selbst. Die hartnäckigen Träume. Das Erbe von tagsüber, das wie ein Schatten im Dunkeln auf einen wartet, in dem man stecken bleibt.

Ich hör die Tauben im Rinnstein gurren und döse ein. Die Angstträume kommen nicht nur in meinem Schlaf. Ich träume sie auch tagsüber.

Träume, dass ich hoch in den Bergen wandere. Es ist Sommer … kein Wölkchen am Himmel, ich höre ein Rascheln. Sehe ein Murmeltier, das nach unten flüchtet. Da, in dem Tal sehe ich einen kleinen Bahnhof. Hör ich Glocken läuten? Es wartet ein Zug mit unendlich vielen Güterwagen, vollgestopft mit Menschen.