28,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Hogrefe, vorm. Verlag Hans Huber

- Kategorie: Fachliteratur

- Sprache: Deutsch

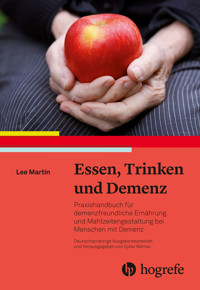

Demenzfreundliche Ernährung und Mahlzeitengestaltung Dieses Fachbuch für Pflege-, Diät- und Care-Gastronomiefachberufe diskutiert und zeigt, wie man die Lebensaktivität «Essen und Trinken» zu einem wichtigen Element person-zentrierter Pflege machen kann. Dabei beschreibt der erfahrene Ernährungstherapeut Lee Martin, wie mit einfachen und preiswerten Mitteln, die Fähigkeit sich selbständig zu ernähren gefördert und erhalten werden kann. Aufgrund der sich verringernden kognitiven und exekutiven Funktionen bei Menschen mit Demenz, verändern sich deren Ernährungsfähigkeiten, was zu Mangelernährung führen und Sarkopenie sowie Frailty Vorschub leisten kann. Beeinträchtigte Ernährungsfähigkeiten können darüber hinaus Gefühle von Machtlosigkeit und sozialer Isolation verstärken. Das forschungsbasierte Praxishandbuch von Lee Martin veranschaulicht, wie man Mahlzeitensituationen nutzen kann, um in verschiedenen Situationen und Settings der Altenpflege und Care Gastronomie, die Nahrungsaufnahme zu verbessern, den Nährstoffbedarf zu decken, Sozialkontakte zu erleichtern und den Genuss am Essen zu fördern. Das Praxishandbuch für eine demenzfreundliche Ernährung • erklärt die physiologischen Grundlagen von Essen, Trinken und Nahrungsaufnahme • zeigt, wie man eine behagliche und freundliche Umgebung für Essen und Trinken schafft • beschreibt, wie man gezielt Essgeschirr und Hilfsmittel zur Nahrungsaufnahme einsetzt • erläutert, wie man professionell mit Kau- und Schluckstörungen umgeht.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 438

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Lee Martin

Essen, Trinken und Demenz

Praxishandbuch für demenzfreundliche Ernährung und Mahlzeitengestaltung bei Menschen mit Demenz

Aus dem Englischen von Elisabeth Brock

Deutschsprachige Ausgabe bearbeitet und herausgegeben von Sylke Werner

Mit einem Geleitwort von Stefanie Becker (Alzheimer Schweiz)

Essen, Trinken und Demenz

Lee Martin

Wissenschaftlicher Beirat Programmbereich Pflege:

Jürgen Osterbrink, Salzburg; Doris Schaeffer, Bielefeld; Christine Sowinski, Köln; Franz Wagner, Berlin; Angelika Zegelin, Dortmund

Lee Martin Diätassistent, Ernährungsberater, seit über zehn Jahren im National Health Service (NHS) tätig. London.

Sylke Werner (dt. Hrsg.). exam. Altenpflegerin, freiberufliche Dozentin in der Aus-, Fort- und Weiterbildung im Pflege- und Gesundheitsbereich; Bsc. Pflege- und Gesundheitsmannagement an der ASH Berlin; MSc, Public Health an der Charité Berlin

Elisabeth Brock (Übersetzerin) Pflegefachfrau, übersetzt seit 1993 Fachliteratur für Gesundheitsberufe aus dem Englischen und Belletristik aus dem Spanischen

Kontakt: www.uebersetzungen-brock.de

Wichtiger Hinweis: Der Verlag hat gemeinsam mit den Autoren bzw. den Herausgebern große Mühe darauf verwandt, dass alle in diesem Buch enthaltenen Informationen (Programme, Verfahren, Mengen, Dosierungen, Applikationen, Internetlinks etc.) entsprechend dem Wissensstand bei Fertigstellung des Werkes abgedruckt oder in digitaler Form wiedergegeben wurden. Trotz sorgfältiger Manuskriptherstellung und Korrektur des Satzes und der digitalen Produkte können Fehler nicht ganz ausgeschlossen werden. Autoren bzw. Herausgeber und Verlag übernehmen infolgedessen keine Verantwortung und keine daraus folgende oder sonstige Haftung, die auf irgendeine Art aus der Benutzung der in dem Werk enthaltenen Informationen oder Teilen davon entsteht. Geschützte Warennamen (Warenzeichen) werden nicht besonders kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann also nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt.

Copyright-Hinweis:

Das E-Book einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar.

Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.

Anregungen und Zuschriften bitte an:

Hogrefe AG

Lektorat Pflege

z.Hd. Jürgen Georg

Länggass-Strasse 76

3012 Bern

Schweiz

Tel. +41 31 300 45 00

www.hogrefe.ch

Lektorat: Jürgen Georg, Martina Kasper, Barbara Müller, Angela Ambühl

Bearbeitung: Sylke Werner

Herstellung: René Tschirren

Umschlagabbildung: Getty Images/Ocskaymark

Umschlag: Claude Borer, Riehen

Satz: punktgenau GmbH, Bühl

Format: EPUB

Das vorliegende Buch ist eine Übersetzung aus dem Englischen. Der Originaltitel lautet „Practical Nutrition and Hydration for Dementia-Friendly Mealtimes“ von Lee Martin.

© 2019. Lee Martin. Caroline Lecko (Foreword), Published by arrangements with Jessica Kingsley Publishers Ltd. www.jkp.com, London

1. Auflage 2021

© 2021 Hogrefe Verlag, Bern

(E-Book-ISBN_PDF 978-3-456-96059-3)

(E-Book-ISBN_EPUB 978-3-456-76059-9)

ISBN 978-3-456-86059-6

http://doi.org/10.1024/86059-000

Nutzungsbedingungen:

Der Erwerber erhält ein einfaches und nicht übertragbares Nutzungsrecht, das ihn zum privaten Gebrauch des E-Books und all der dazugehörigen Dateien berechtigt.

Der Inhalt dieses E-Books darf von dem Kunden vorbehaltlich abweichender zwingender gesetzlicher Regeln weder inhaltlich noch redaktionell verändert werden. Insbesondere darf er Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen, digitale Wasserzeichen und andere Rechtsvorbehalte im abgerufenen Inhalt nicht entfernen.

Der Nutzer ist nicht berechtigt, das E-Book – auch nicht auszugsweise – anderen Personen zugänglich zu machen, insbesondere es weiterzuleiten, zu verleihen oder zu vermieten.

Das entgeltliche oder unentgeltliche Einstellen des E-Books ins Internet oder in andere Netzwerke, der Weiterverkauf und/oder jede Art der Nutzung zu kommerziellen Zwecken sind nicht zulässig.

Das Anfertigen von Vervielfältigungen, das Ausdrucken oder Speichern auf anderen Wiedergabegeräten ist nur für den persönlichen Gebrauch gestattet. Dritten darf dadurch kein Zugang ermöglicht werden.

Die Übernahme des gesamten E-Books in eine eigene Print- und/oder Online-Publikation ist nicht gestattet. Die Inhalte des E-Books dürfen nur zu privaten Zwecken und nur auszugsweise kopiert werden.

Diese Bestimmungen gelten gegebenenfalls auch für zum E-Book gehörende Audiodateien.

Anmerkung:

Sofern der Printausgabe eine CD-ROM beigefügt ist, sind die Materialien/Arbeitsblätter, die sich darauf befinden, bereits Bestandteil dieses E-Books.

Zitierfähigkeit: Dieses EPUB beinhaltet Seitenzahlen zwischen senkrechten Strichen (Beispiel: |1|), die den Seitenzahlen der gedruckten Ausgabe und des E-Books im PDF-Format entsprechen.

Inhaltsverzeichnis

Geleitwort

Vorwort

1 Mahlzeiten bei Demenz

1.1 Einführung

1.2 Demenz

1.2.1 Kontext

1.2.2 Prävalenz

1.2.3 Auswirkungen

1.2.4 Anzeichen, Symptome und Stadien

1.3 Über Demenz sprechen

1.4 Person-zentrierte Pflege

1.5 Demenz und Mahlzeiten

1.5.1 Forschungen

1.5.2 Die Grenzen der Forschung

1.5.3 Praktische Anwendung

1.6 Sinn und Zweck dieses Werks

1.7 Schwerpunkt dieses Werks

2 Die Fähigkeiten zur Einnahme der Mahlzeiten bei Demenz

2.1 Einführung

2.2 Essfähigkeiten und Mahlzeitenverhalten definieren

2.2.1 Essfähigkeiten

2.2.2 Mahlzeitenverhalten

2.2.3 Fähigkeiten zur Mahlzeiteneinnahme

2.3 Welche Faktoren beeinträchtigen die Fähigkeiten zur Mahlzeiteneinnahme?

2.4 Folgen eingeschränkter Fähigkeiten zur Mahlzeiteneinnahme

2.5 Die Prävalenz reduzierter Fähigkeiten zur Mahlzeiteneinnahme

2.6 Prädiktoren reduzierter Fähigkeiten zur Mahlzeiteneinnahme

2.7 Zusammenfassung

3 Fähigkeiten zur Mahlzeiteneinnahme einschätzen und erhalten

3.1 Assessment der Fähigkeiten, Mahlzeiten einzunehmen

3.1.1 Die validesten Mealtime-Assessment-Tools

3.1.2 Valide Mealtime-Assessment-Tools – Zusammenfassung

3.1.3 Mealtime-Assessment-Tools – Auswahl und Anwendungsmöglichkeiten

3.2 Das Dementia-Mealtime-Assessment-Tool

3.3 Fähigkeiten zur Mahlzeiteneinnahme erhalten

3.3.1 Eine Mahlzeit beobachten

3.3.2 Assessment mit dem DMAT

3.3.3 Interventionen wählen

3.3.4 Einen Pflegeplan entwickeln

3.3.5 Überwachen und adaptieren

3.4 Zusammenfassung

4 Unabhängigkeit und Würde bei den Mahlzeiten

4.1 Einführung

4.2 Unabhängigkeit bei den Mahlzeiten

4.3 Selbstständig essen und trinken können

4.4 Forschungsevidenz

4.4.1 Schlüsselreize anbieten

4.4.2 Vollständige Unterstützung anbieten

4.4.3 Die Tischgestaltung modifizieren

4.4.4 Besteck und Geschirr modifizieren

4.4.5 Positionierung

4.4.6 Adaptierte Kost – Fingerfood

4.5 Weitere Maßnahmen und Empfehlungen

4.6 Die Würde bewahren

4.7 Zusammenfassung

5 Praktische Interventionen – Teil 1

5.1 Assessment und Interventionen: Unabhängigkeit und Würde bei den Mahlzeiten

5.2 Assessment

5.3 Interventionen

5.3.1 Richtig intervenieren

6 Vorlieben und Wahlfreiheit bei den Mahlzeiten

6.1 Einführung

6.2 Ess- und Trinkvorlieben stärker berücksichtigen – Evidenznachweise

6.2.1 Schlüsselreize und Wahlmöglichkeiten

6.2.2 Besteck und Geschirr modifizieren

6.2.3 Mahlzeitenmuster und Servierstile modifizieren

6.2.4 Ernährungsberatung

6.2.5 Orale Nahrungssupplemente (ONS)

6.2.6 Die Sinne stimulieren

6.2.7 Vertrautheit: Gewohnheiten und Tradition beachten

6.3 Zusammenfassung

7 Praktische Interventionen – Teil 2

7.1 Assessment

7.2 Interventionen

7.2.1 Leitfaden für Interventionen

8 Orale Fähigkeiten und Verhaltensweisen

8.1 Einführung

8.2 Dysphagien (Schluckstörung)

8.2.1 Hinweise auf Schluckschwierigkeiten

8.2.2 Schluckschwierigkeiten und ihre Folgen: Unterernährung und psychosoziale Belastung

8.2.3 Schluckstörungen richtig behandeln

8.2.4 Schluckschwierigkeiten und orale Fähigkeiten bei Demenz

8.2.5 Schluckschwierigkeiten und orales Verhalten bei Demenz

8.3 Orale Fähigkeiten, Verhaltensweisen und Schluckstörungen managen – Evidenz

8.3.1 Schlüsselreiz-Techniken

8.3.2 Mundgesundheit

8.3.3 Orales Verhalten

8.3.4 Sensorische Anreize verstärken

8.3.5 Konsistenzadaptierte Kost

8.3.6 Konsistenzadaptierte Kostformen

8.3.7 Angedickte Getränke und pürierte Speisen

8.3.8 Dysphagiediät – Internationale Standardisierungsinitiative

8.3.9 Weitere Maßnahmen

9 Praktische Interventionen – Teil 3

9.1 Assessment

9.2 Interventionen

9.2.1 Leitlinien und Handreichungen

10 Mahlzeitenverhalten

10.1 Die Mahlzeitenumgebung – Einführung

10.2 Einfluss der Umgebung auf Essfähigkeiten und Verhalten

10.3 Die Mahlzeitenumgebung anpassen – Evidenznachweise

10.3.1 Assessment der Mahlzeitenumgebung

10.3.2 Nicht-unterstützende Umgebung

10.3.3 Unterstützende Umgebung

10.4 Auswirkungen der veränderten Umgebung auf das Pflegepersonal

10.5 Zusammenfassung

11 Praktische Interventionen – Teil 4

11.1 Assessment

11.2 Interventionen

11.3 Orientierungshilfen für Interventionen

12 Zusammenfassung und Fazit

12.1 Überblick

12.2 Angemessene Ernährung und Hydrierung

12.3 Fähigkeiten, die Mahlzeiten einzunehmen

12.4 Person-zentrierte Betreuung bei den Mahlzeiten

12.5 Assessment

12.6 Multikomponenteninterventionen

12.7 Pflegepläne

12.8 Schulung und Ressourcen

12.9 Zum Abschluss

Literaturverzeichnis (engl.)

Weiterführende Literatur

Literaturverzeichnis (deutsch)

Sachwortverzeichnis

|11|Geleitwort

„Essen hält Leib und Seele zusammen“ – ein Sprichwort, das sicherlich viele von uns kennen und mit Genuss und Freude verbinden. Denn Essen und Trinken, am liebsten gemeinsam mit Familie oder Freunden, gehört für viele von uns zu den guten Momenten im Alltag. So selbstverständlich das aber für uns ist, so schwierig kann sich diese alltägliche Aktivität für Menschen mit einer Demenz gestalten. Denn je weiter eine Demenzerkrankung voranschreitet, desto mehr geht die Fähigkeit der Erkrankten, Mahlzeiten zuzubereiten sowie selbstständig zu essen und zu trinken verloren. Auch Geschmacks- und Geruchssinn verändern sich, Hunger-, Durst- oder Sättigungsgefühle können nicht mehr wahrgenommen oder mitgeteilt werden und im fortgeschrittenen Stadium erschweren Schluckschwierigkeiten die Nahrungsaufnahme. So ist Ernährung ein wichtiger Faktor, um das Gesamtbefinden eines Menschen mit Demenz und sogar den Verlauf einer Demenzerkrankung wesentlich zu beeinflussen.

Umso wichtiger ist es, dass das Umfeld, in dem die erkrankte Person lebt – sei es zuhause oder in einer Einrichtung – die Schwierigkeiten möglichst frühzeitig erkennt und Lösungen dafür findet. Gelingt das nicht, läuft eine an Demenz erkrankte Person Gefahr, nicht ausreichend und ausgewogen zu essen und zu trinken. Mangelernährung, Gewichtsverlust und körperliche Schwächung und die Entwicklung eines Frailty-Syndroms sind mögliche Folgen. Dies wirkt sich wiederum negativ auf das Fortschreiten der Erkrankung, ihre Alltagskompetenzen und Lebensqualität aus. Doch Essen und Trinken sind nicht nur für die körperliche Gesundheit wichtig, sondern auch für die Psyche, das Gemüt. Die Freude am Essen und gemütliche Mahlzeiten sind zentrale emotionale Erfahrungen, welche einen essenziellen Beitrag zur Lebensqualität von Menschen mit Demenz leisten. Insbesondere gemeinsame Mahlzeiten vermitteln das Gefühl, in einer Gemeinschaft aufgehoben zu sein, und ein Erleben, das auch selbstständige Nahrungs|12|aufnahme anregen kann. Entsprechend sind die Umgebungsfaktoren beim Essen für Menschen mit Demenz mindestens so wichtig wie die Nahrungsaufnahme selbst. Die Freude am Essen und Trinken soll gefördert und möglichst lange weiterbestehen – doch dies ist nicht immer ganz einfach.

Die komplexen Zusammenhänge zwischen Ernährung und Demenz zu verstehen und individuelle Möglichkeiten zur Optimierung der Ernährung zu finden, muss daher integraler Bestandteil der Betreuung und Pflege von Menschen mit Demenz sein. Mit dem hier vorliegenden Buch erläutert der Autor auf verständliche, am person-zentrierten Ansatz orientierte Weise, wie dies gelingen kann. Die im ersten Kapitel dargelegten Besonderheiten von Demenzerkrankungen sind zentral, um die Schwierigkeiten der Erkrankten rund um die Nahrungsaufnahme und Mahlzeiten nicht nur zu verstehen, sondern auch möglichst früh zu erkennen, um weiterreichende negative Auswirkungen für „Leib und Seele“ zu vermeiden. Martin nutzt hier den sehr passenden Begriff der „unterstützenden Mahlzeitengestaltung“, welche er als Schlüssel zur besseren Ernährung der Erkrankten versteht. Mit seinem Buch greift der Autor die vielfältigen Fragestellungen in diesem Kontext auf und legt mit Bezug auf wissenschaftliche Forschungsergebnisse Möglichkeiten eines angemessenen Umgangs mit Blick auf die besonderen Bedürfnisse der Menschen mit Demenz dar. Der Fokus ist dabei jedoch immer auf die praktische Anwendung der Erkenntnisse gerichtet.

Das Handbuch ist somit für alle in der Betreuung und Pflege Engagierten ein wichtiges Werk, das mit spezifischen, an der jeweils individuellen Situation ausgerichteten Empfehlungen zur demenzsensiblen Mahlzeitengestaltung, einen wichtigen Beitrag zum körperlichen wie auch psychischen Wohlbefinden der Erkrankten leistet. Auch wenn die vom Autor bewusst an den verschiedenen Phasen einer Demenzerkrankung orientierten Empfehlungen mehrheitlich für Situationen in der Langzeitpflege gedacht sind, so können viele Tipps und Hinweise auch im Rahmen der häuslichen oder selbst der Betreuung in der Akutversorgung genutzt werden. Denn nicht zuletzt ist Nahrungsaufnahme mit sensorischen Anregungen verbunden und erlaubt Menschen mit Demenz positives Erleben bis ins fortgeschrittene Stadium ihrer Erkrankung. Damit wird die „unterstützende Mahlzeitengestaltung“ weit über die Nahrungsaufnahme hinaus zu einem Akt des Respekts und der Erhaltung der Würde der Erkrankten.

Das vorliegende Handbuch und seine Empfehlungen sind jedoch immer nur so gut, wie sie auch in ein entsprechendes Gesamtkonzept eingebettet sind. Daher ist es wichtig, dass in Betreuung und Pflege von Menschen mit Demenz alle im Buch genannten Informationen und Empfehlungen nicht isoliert betrachtet, sondern in ein entsprechendes Pflege- und Betreuungskonzept eingebunden sind. |13|Allen Leitungspersonen in Betreuung und Pflege, aber auch in therapeutischen Berufen sei dieses Buch damit sehr empfohlen, denn nur ein ganzheitlicher Ansatz, wie der vom Autor dargelegte im Bereich der Nahrungsaufnahme, ist in der Lage, Leib und Seele von Menschen mit Demenz zusammenzuhalten.

Dr. Stefanie Becker, Geschäftsleiterin Alzheimer Schweiz

Danksagung

Der Verlag dankt Frau Dr. Stefanie Becker und der Alzheimer Schweiz-Vereinigung für die finanzielle Unterstützung dieses Werkes.

|15|Vorwort

Dieses Vorwort zu schreiben ist mir eine große Freude, weil ich weiß, was es bedeutet, für ein demenzbetroffenes Familienmitglied zu sorgen, und mich sehr gut daran erinnere, dass die Mahlzeitengestaltung bei fortschreitender Krankheit immer schwieriger geworden ist.

Trotz meiner langjährigen Erfahrung als professionelle Krankenpflegerin fühlte ich mich nicht ausreichend darauf vorbereitet, meinen Schützling mit Demenz und meine Familie in Ernährungsfragen zu unterstützen, als wir mit Verhaltensveränderungen, veränderten Nahrungsmittelpräferenzen und zuletzt mit Schluckschwierigkeiten konfrontiert waren – Herausforderungen, mit denen, wie ich heute weiß, sehr viele Familien und pflegende Angehörige konfrontiert sind. Ich denke dabei nicht nur an unsere eigenen Wissenslücken und an unsere mangelnde Erfahrung in Sachen Demenzpflege, vielmehr auch an die Situation des großartigen Pflegepersonals, das sich wirklich große Mühe gab, demenzbetroffenen Menschen bei den Mahlzeiten beizustehen.

Die einzelnen Kapitel des vorliegenden Werks liefern praktikable Vorschläge zur Verbesserung der Mahlzeitengestaltung sowie der Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme von Menschen mit Demenz. Wichtig sind vor allem das Dementia Mealtime Assessment Tool als Instrument, mit dem das Essverhalten eingeschätzt und überwacht werden kann, sowie die evidenzbasierten Interventionen, die große Hilfen sind, wenn es um eine personzentrierte Betreuung von Menschen mit fortschreitender Demenz bei der Nahrungsaufnahme geht.

Meist nehmen wir unsere Fähigkeit, selbstständig zu essen und zu trinken einfach als gegeben hin – als etwas, was man eben tun muss – und zwar solange, bis wir selbst oder eine nahestehende Person nicht mehr dazu in der Lage sind. Vielleicht wird uns erst dann und wirklich nur dann bewusst, dass das Essen und Trinken nicht einfach irgendeine Tätigkeit ist, sondern sehr viel mehr.

|16|Ich bin hocherfreut über dieses Buch, weil ich glaube, dass es Pflegenden mit der anspruchsvollen und komplexen Aufgabe, Menschen mit Demenz bei den Mahlzeiten zu unterstützen, eine wertvolle Hilfe ist.

Caroline Lecko

Nutrition and Hydration Week – Co-Lead-Manager

|17|1 Mahlzeiten bei Demenz

1.1 Einführung

Viele demenzbetroffene Menschen werden in den späteren Stadien zunehmend abhängiger von ihren Pflegepersonen. Menschen in einem späteren Stadium der Demenz, die zuhause betreut werden, brauchen dann oft mehr Unterstützung oder, wenn die Anforderungen zu komplex werden, professionelle und intensive Pflege in einem Pflegeheim.

Die Unterstützung einer Person beim Essen und Trinken ist wohl eine der zeitaufwändigsten Pflegeaufgaben – schließlich müssen die meisten Menschen mehrmals täglich etwas essen und trinken und brauchen eine Weile, bis sie ihre Mahlzeit verzehrt haben (Aselage, Amella & Watson, 2011). Die pflegerische Mahlzeitenbetreuung besteht aus einer komplexen Mischung umgebungsbezogener, sozialer, kultureller, körperlicher und unterstützender Faktoren, die sich allesamt auf die Fähigkeit einer demenzbetroffenen Person auswirken, sich mit der zur Erfüllung ihrer Ernährungsbedürfnisse erforderlichen Nährstoffmenge zu versorgen. Darüber hinaus sind Mahlzeiten auch Gelegenheiten, sich mit anderen Menschen zu treffen und auszutauschen, erfüllen neben der Ernährung also auch eine soziale Funktion.

Mit fortschreitender Demenz nehmen die zum selbstständigen Essen und Trinken erforderlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten ab und das Verhalten bei den Mahlzeiten verändert sich; es wird immer schwieriger, die Ernährungsbedürfnisse Betroffener zu erfüllen. Angesichts dieser vielfältigen Herausforderungen neigen Pflegende dazu, bei der Frage nach angemessenen Interventionen auf ihre praktischen Erfahrungen zurückzugreifen. Ohne die erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten werden sie jedoch die Fähigkeiten und das Verhalten einer Person bei den Mahlzeiten oft fehleinschätzen oder fehlinterpretieren und dann |18|nicht recht wissen, wie eine wirksame Assistenz aussehen könnte (Batchelor-Murphy et al., 2015a). Wenn jemand beispielsweise auf den gefüllten Teller starrt, ohne etwas zu essen oder bei den Mahlzeiten agitiert reagiert, kann dies fälschlicherweise als Zeichen der Nahrungsverweigerung interpretiert werden, anstatt zu erkennen, dass der Verlust der zum selbstständigen Essen erforderlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten (kombiniert mit einer nicht-unterstützenden Umgebung) das Verhalten begründet. Dieser Verlust der Unabhängigkeit bedeutet oft, dass die Pflegefachperson die Sache selbst in die Hand nimmt und der Person das Essen eingibt, was wiederum die Abhängigkeit der Person verstärkt und ihre Nahrungsaufnahme nicht unbedingt erhöht. Die Folgen wurden in der Fachliteratur bereits ausführlich beschrieben: Menschen mit Demenz sind oft untergewichtig, dehydriert und fehlernährt, werden unnötigerweise mit einer Magensonde ernährt, verlieren ihre Unabhängigkeit und ihre Würde und infolgedessen an Lebensqualität. Viele der hier beschriebenen demenzbedingt reduzierten Fähigkeiten und Fertigkeiten und schwierigen Verhaltensweisen bei den Mahlzeiten werden weder von professionellen Pflegenden noch von pflegenden Angehörigen erkannt oder verstanden. Ein Beispiel: Angehörige, die ihre Eltern in einem Pflegeheim besuchen, werfen dem Pflegepersonal vielleicht vor, sich nicht ausreichend um deren Ernährung zu kümmern.

Gut möglich auch, dass Betreuungskräfte gar nichts von den vielen praktischen und evidenzbasierten (genauer gesagt: wissenschaftsbasierten) Interventionen wissen, die Menschen mit Demenz helfen, bei den Mahlzeiten länger unabhängig zu bleiben. Genaue Beobachtung und ein Assessment der Fähigkeiten und Fertigkeiten der Person erlauben die Entwicklung eines person-zentrierten Pflegeplans, der die verbliebenen Fähigkeiten zu selbstständigem Essen und Trinken unterstützt und die Nahrungsaufnahme verbessert. Es gibt eine Vielzahl praktischer und evidenzbasierter Interventionen zur demenzfreundlichen Gestaltung der Mahlzeiten und zur besseren Ernährung bei Demenz, die in den einschlägigen Ratgebern jedoch kaum erwähnt werden (Volkert et al., 2015). Dessen ungeachtet wird derzeit viel zu diesem Thema geforscht und seitens der Wissenschaft betont, wie wichtig es ist, Menschen mit fortschreitender Demenz bei den Mahlzeiten angemessener zu unterstützen, was sich dann hoffentlich auch in den Ratgebern niederschlägt. Pflegefachkräfte und pflegende Angehörige sollten aber bereits heute wissen, dass es zahlreiche Interventionsmöglichkeiten gibt und sie ihre Kompetenzen in Bezug auf die Mahlzeitengestaltung verbessern können.

Es ist dringend notwendig, Menschen mit Demenz, besonders in den mittleren und späten Stadien der Erkrankung, bei den Mahlzeiten künftig wirksamer zu unterstützen. Wenn Pflegende in Sachen der Ernährung und Flüssigkeitszufuhr um |19|Rat fragen und um praktische Hilfe bitten, geht es meist um den Umgang mit den Fähigkeiten zur Nahrungsaufnahme und dem Verhalten bei den Mahlzeiten (Prince, Emiliano, Maëlenn & Matthew, 2014). Dieses Buch enthält viele Tipps, um die für die Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme erforderlichen Fertigkeiten (eating abilities) zu erhalten und zur Förderung angemessener Verhaltensweisen bei den Mahlzeiten (meal behaviours), mit dem Ziel, demenzbetroffenen Menschen das unabhängige Essen und Trinken möglichst lange zu ermöglichen.

1.2 Demenz

1.2.1 Kontext

„Demenz“ ist der Überbegriff für eine Vielzahl von Symptomen, zu denen Gedächtnisverlust, Verwirrtheit, Kommunikationsprobleme, eingeschränktes Urteilsvermögen und Stimmungs- und Verhaltensveränderungen gehören (Department of Health, 2015). Die Gehirnschädigungen werden von vielen verschiedenen Erkrankungen und in manchen Fällen einer Kombination aus mehreren Erkrankungen ausgelöst. Die häufigsten Formen sind die Alzheimer-Krankheit, die vaskuläre Demenz, die frontotemporale Demenz und die Lewy-Körperchen-Demenz. Demenz ist eine fortschreitende Erkrankung, was bedeutet, dass sich die Symptome im Laufe der Zeit verstärken. Welche Demenzform auch vorliegt, sie beeinträchtigt die Erkrankten ganz unterschiedlich, wie auch der Grad ihres Assistenzbedarfs variiert. Am wichtigsten ist die Erkenntnis, dass sich Demenz bei jedem Menschen anders äußert und die Bedürfnisse Betroffener stark variieren (DHSC & AHPPU, 2016).

Demenz ist einer der häufigsten Auslöser von Behinderung und Abhängigkeit und für den Umzug in eine Betreuungseinrichtung wie ein Pflegeheim. In den fortgeschrittenen Stadien verstärken sich die verhaltensbezogenen und psychischen Symptome der Demenz (behavioural and psychological symptoms of dementia, BPSD) und deren Auswirkungen auf die Lebensqualität sowohl der erkrankten Person als auch die ihrer Betreuungsperson (Prince et al., 2014).

1.2.2 Prävalenz

Die Zahl der Menschen, die mit einer Demenz leben, wird derzeit auf weltweit 47 Millionen geschätzt (Stand 2015) und im Jahr 2030 voraussichtlich auf 75 Millionen angestiegen sein. Die Zahl der Demenzkranken wird sich bis zum |20|Jahr 2050 fast verdreifachen und 132 Millionen betragen. Von 9,9 Millionen Neuerkrankungen pro Jahr ausgehend, kommt alle drei Sekunden eine weitere Demenzdiagnose hinzu. Im Jahr 2015 wurden die globalen gesellschaftlichen Kosten der Demenzerkrankung auf 818 Milliarden US-Dollar geschätzt; 2010 waren es noch 604 Milliarden. Das entspricht 1,1 % des weltweiten Bruttoinlandprodukts (BIP) (WHO, 2017).

In Großbritannien leben 850 000 Menschen mit Demenz (Stand 2015), davon über 700 000 in England. Über 40 000 jüngere Menschen in Großbritannien (65 Jahre oder jünger) und geschätzte 25 000 Personen aus ethnischen Minderheiten (schwarze und asiatisch-stämmige Personen) sind demenzbetroffen. Die Gesamtzahl wird bis zum Jahr 2021 auf eine Million und bis zum Jahr 2051 auf über zwei Millionen ansteigen (Kane & Terry, 2015).

In Deutschland leben derzeit ca. 1,6 Millionen Menschen mit Demenz. Bis 2050 wird sich die Zahl auf ca. auf 2,4 bis 2,8 Millionen erhöhen. (Stand Juni 2020) (Deutsche Alzheimer Gesellschaft (2020). Die Häufigkeit von Demenzerkrankungen. Verfügbar unter https://www.deutsche-alzheimer.de/fileadmin/alz/pdf/factsheets/infoblatt1_haeufigkeit_demenzerkrankungen_dalzg.pdf). In der Schweiz leben etwa 154 700 Menschen mit Demenz. (Stand 2019) (Alzheimer Schweiz (2019). Demenz in der Schweiz. Zahlen und Fakten. Verfügbar unter https://www.alzheimer-schweiz.ch/fileadmin/dam/Alzheimer_Schweiz/de/Publikationen-Produkte/Zahlen-Fakten/Factsheet_DemenzCH.pdf) [Anm. d. Bearb.]

Diese von der Alzheimer-Gesellschaft anhand der Bevölkerungsstatistik ermittelten Zahlen sind allerdings umstritten. Den Forschungen des Medical Research Council (MRC) zufolge, ist die Demenzinzidenz in Großbritannien im Laufe der vergangenen zwei Jahrzehnte um 20 % gesunken. Die Autoren und Autorinnen der Studie schätzen die Zahl der Neuerkrankungen in Großbritannien auf 209 600 pro Jahr, während bislang mit 250 000 neuen Demenzfällen gerechnet wurde (Matthews et al., 2016).

In Deutschland erkrankten über die meisten Altersgruppen hinweg weniger Männer und auch Frauen an Demenz […] Das Bevölkerungswachstum und der demografische Wandel mit immer mehr alten Menschen führt in Deutschland und der Schweiz dazu, dass die Zahl der Demenzkranken insgesamt weiterhin stark ansteigt. (Deutsches Ärzteblatt (2020). Deutliche Zunahme an Demenzkranken in Deutschland und Europa erwartet. Verfügbar unter https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/109460/Deutliche-Zunahme-an-Demenzkranken-in-Deutschland-und-Europa-erwartet) [Anm. d. Bearb.]

Die Zahl der Menschen mit Demenz nimmt in gleicher Maße zu, wie die Bevölkerung altert. Die Demenzprävalenz steigt mit dem Alter und beträgt bei den |21|über 65-Jährigen 6–14 %, bei den über 85-Jährigen bereits über 30 % und bei den 90-Jährigen und Älteren über 37 %. Je älter wir werden, desto höher ist unser Risiko, demenzkrank zu werden (Sura, Madhavan, Carnaby & Crary, 2012). Dennoch gehört Demenz nicht zwingend zum Älterwerden. Wenngleich überwiegend ältere Menschen an Demenz erkranken, kann sie bereits vor dem 65. Lebensjahr beginnen; dann spricht man von früh einsetzender Demenz.

Die Zahl der Betroffenen, die noch nicht das 65. Lebensjahr erreicht haben, beträgt in Deutschland mehr als 25 000. Bei der gegenwärtigen Altersstruktur sind ca. 8,6 % der über 65-Jährigen von einer Demenz betroffen, etwa 6,3 % unter den Männern und etwa 10,4 % unter den Frauen. (Deutsche Alzheimer Gesellschaft, (2020). Die Häufigkeit von Demenzerkrankungen. Verfügbar unter https://www.deutsche-alzheimer.de/fileadmin/alz/pdf/factsheets/infoblatt1_haeufigkeit_demenzerkrankungen_dalzg.pdf). In der Schweiz erkranken von allen Menschen mit Demenz ca. 6 % vor dem 65. Lebensjahr. 65 % der Menschen mit Demenz sind Frauen. Über 7400 Menschen, rund 5 %, erkranken vor dem 65. Lebensjahr. (auguste Forschung, (2020). Zahlen und Fakten zu Demenz in der Schweiz. Verfügbar untehttps://www.alzheimer-schweiz.ch/auguste/forschung/beitrag/zahlen-und-fakten-zu-demenz-in-der-schweiz/). [Anm. d. Bearb.]

1.2.3 Auswirkungen

Demenz und die Alzheimer-Krankheit haben in England und Wales die ischämischen Herzerkrankungen als häufigste Todesursache abgelöst; sie waren für 11,6 % aller pro Jahr gemeldeten Todesfälle verantwortlich (ONS, 2017). Das Office for National Statistics führt diese Veränderung auf die alternde Bevölkerung zurück: Die Menschen leben länger und die Todesfälle aus anderen Gründen, zu denen auch Herzerkrankungen gehören, sind zurückgegangen. Dazu kommt, dass Ärztinnen und Ärzte Demenzen inzwischen besser diagnostizieren können und deshalb auf den Totenscheinen häufiger als Todesursache angeben.

In Deutschland sterben derzeit pro Jahr rund 290 000 ältere Menschen, die zu Lebzeiten an einer Demenz erkrankt gewesen sind. Von den Männern, die ein Alter von 65 Jahren erreichen, erkranken bei der gegenwärtigen Lebenserwartung zwischen 25 und 30 % an einer Demenz, von den Frauen sogar zwischen 37 und nahezu 50 % (Deutsche Alzheimer Gesellschaft, 2020). Die Häufigkeit von Demenzerkrankungen. Verfügbar unter http://www.deutsche-alzheimer.de/fileadmin/alz/pdf/factsheets/infoblatt1_haeufigkeit_demenzerkrankungen_dalzg.pdf).

|22|Laut Todesursachenstatistik starben im Jahr 2017 in der Schweiz 11 033 Menschen mit einer registrierten Demenzerkrankung (Haupt- oder Nebendiagnose bei Tod), was einem Anteil von 16.5 % aller Sterbefälle ausmachte. Bei den unter 75-Jährigen gibt es nur wenige Anteile an Todesfällen mit registrierter Demenzerkrankung. Hingegen wurden 2015 bei 29,1 % der im Alter zwischen 85 und 94 Jahren verstorbenen Frauen und bei 21 % der Männer eine Demenzerkrankung als Haupt- oder Nebendiagnose festgestellt. Bei den über 94-Jährigen liegt der Anteil ähnlich hoch (30.7 % bei den Frauen, 20.8 % bei den Männern). (Bundesamt für Gesundheit [2020]. Zahlen und Fakten zu Demenz. Verfügbar unter https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/zahlen-und-statistiken/zahlen-fakten-demenz.html). [Anm. d. Bearb.]

In Großbritannien kosten Demenzen der Gesellschaft jährlich etwa 26,3 Milliarden Pfund. Das entspricht durchschnittlich 32 250 Pfund pro Person und Jahr, wobei 5 300 Pfund Gesundheitspflegekosten und 12 500 Pfund gesellschaftliche Kosten eingerechnet sind (Public Health England, 2016). Eine spanische Studie hat sich speziell mit den von 560 Demenzkranken verursachten Kosten beschäftigt und kam zu dem Ergebnis, dass die monatlichen durchschnittlichen Gesamtkosten der Alzheimer-Krankheit bei 1412,73 Euro liegen. Fast 88 % dieser Kosten werden von den Angehörigen der Kranken getragen, was die Familien finanziell stark belastet (Coduras et al., 2010).

In Deutschland waren die Kosten für zu Hause lebende Menschen mit Demenz für die Kostenträger geringer im Vergleich zu an Demenz Erkrankten, die im Pflegeheim leben. Die gesamtgesellschaftlichen Kosten lagen aufgrund der informellen Pflege zu Hause jedoch höher. Die Kosten beliefen sich 2016 auf 34 Mrd. € aus Sicht der Kostenträger. 2060 könnten diese auf 90 Mrd. € ansteigen. 54 % dieser Kosten können ausschließlich der Demenz zugeschrieben werden. Die gesamtgesellschaftlichen Kosten lagen 2016 bei 73 Mrd. €, welche bis 2060 auf 195 Mrd. € ansteigen könnten (Michalowsky, B., Kaczynski, A. & Hoffmann, W., [2019]. Ökonomische und gesellschaftliche Herausforderungen der Demenz in Deutschland – Eine Metaanalyse. Bundesgesundheitsbl, 62, 981–992. Verfügbar unter https://doi.org/10.1007/s00103-019-02985-z). Laut einer im Auftrag von Alzheimer Schweiz erstellten Studie (2019) verursachten Demenzerkrankungen im Jahr 2017 volkswirtschaftliche Kosten in der Höhe von 11,8 Mrd. CHF. Die Durchschnittskosten einer zu Hause betreuten Person mit Demenz betragen 70 121 CHF pro Jahr, während die Durchschnittskosten für Menschen mit Demenz, die im Heim leben, 89 756 CHF pro Jahr betragen. Auch in der Schweiz steigen die Kosten der Demenz mit dem Schweregrad der Krankheit an. (Ecoplan [2019]. Alzheimer Schweiz Demenzstu|23|die 2019: Gesellschaftliche Perspektive. Verfügbar unter https://www.alzheimer-schweiz.ch/fileadmin/dam/Alzheimer_Schweiz/de/Dokumente/Ueber_Demenz/Zahlen-Fakten/Demenzkostenstudie_2019_Gesellschaftliche_Perspektive.pdf). [Anm. d. Bearb.]

Es gibt in Großbritannien derzeit 670 000 Personen, die ein demenzkrankes Familienmitglied pflegen. Die Betreuung eines Menschen mit Demenz unterscheidet sich von der eines Menschen mit einer anderen Erkrankung und viele pflegende Angehörige sind hochgradig überbelastet, ja sogar depressiv (Kane & Terry, 2015). Geschätzte 66 000 Personen haben ihre Erwerbstätigkeit reduziert, um Zeit für die Pflege zu haben, 50 000 sind ganz aus dem Berufsleben ausgeschieden (DHSC & AHPPU, 2016).

2014 lebten in Deutschland etwa zwei Drittel aller an Demenz Erkrankter in privaten Haushalten. Sie wurden überwiegend von Angehörigen, Freunden und Nachbarn betreut und gepflegt, teilweise mit Unterstützung von professionellen oder ehrenamtlichen Helfern (Deutsche Alzheimer Gesellschaft [2014]. Mit Demenz zu Hause leben: Möglichkeiten der ambulanten Versorgung für Menschen mit Demenz. Verfügbar unter https://www.deutsche-alzheimer.de/unser-service/archiv-alzheimer-info/mit-demenz-zu-hause-leben-moeglichkeiten-der-ambulanten-versorgung-fuer-menschen-mit-demenz.html) Auch in der Schweiz leben rund zwei Drittel aller Menschen mit Demenz zu Hause. (Alzheimer Schweiz [2018]. Demenz in der Schweiz 2018. Zahlen und Fakten. Verfügbar unter https://www.alzheimer-schweiz.ch/fileadmin/dam/Alzheimer_Schweiz/de/Publikationen-Produkte/Zahlen-Fakten/2018-CH-zahlen-fakten.pdf). In Deutschland wie auch in der Schweiz sind pflegende Angehörige zahlreichen psychischen und physischen Belastungen ausgesetzt. Um den Beruf nicht aufgeben zu müssen, gibt es im Rahmen des Pflegezeitgesetzes und des Familienpflegezeitgesetzes in Deutschland Möglichkeiten, die Arbeitszeit zu reduzieren oder für begrenzte Zeit freigestellt zu werden. Abgesehen von einem Pflegeunterstützungsgeld, das bei einer kurzzeitigen Arbeitsverhinderung im Akutfall für bis zu zehn Tage gezahlt wird, gibt es bisher keinen Entgeltersatz. Allerdings wird zur Überbrückung ein zinsloses Darlehen angeboten. (Deutsche Alzheimer Gesellschaft [2019]. Die Entlastung pflegender Angehöriger. Verfügbar unter https://www.deutsche-alzheimer.de/fileadmin/alz/pdf/factsheets/infoblatt7_entlastung.pdf). In der Schweiz betreuen ca. 465 000 Angehörige ein an Demenz erkranktes Familienmitglied. (Bundesamt für Gesundheit [2019]. Demenz in der Schweiz. Eine Übersicht der Ergebnisse der Nationalen Demenzstrategie 2014–2019. Orientierungsrahmen für Kantone, Gemeinden, Fach- und Betroffenenorganisationen sowie Leistungserbringer. Verfügbar unter |24|https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/nat-gesundheitsstrategien/nationale-demenzstrategie/nds_uebersicht.pdf.download.pdf/Demenzstrategie_Uebersicht_DE_191021.pdf).

Für betreuende Angehörige entstehen durch die Reduktion der Erwerbsarbeit finanzielle Einbußen. Diese können unter Umständen kompensiert werden durch Ergänzungsleistungen (Lohnkompensation) oder AHV-Betreuungsgutschriften, die jedoch wiederum an Bedingungen geknüpft sind und die Entschädigungen sind dann gering. (Schweizerische Alzheimervereinigung [2009]. Berufstätig sein und Angehörige pflegen. Verfügbar unter https://www.alzheimer-schweiz.ch/fileadmin/dam/Alzheimer_Schweiz/de/Publikationen-Produkte/Alltag/berufstaetig-pflegen.pdf). Eine besondere Form der Unterstützung für einen Teil der pflegenden Angehörigen haben einige Spitex-Organisationen gefunden, denn sie stellen die Angehörigen ein. Die Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die Angehörigen eine Ausbildung im Pflegebereich, mindestens auf Niveau Pflegehelferin SRK, haben. (Schanz, P. [2019]. Pflegende Angehörige sind nach wie vor finanziell benachteiligt. Alzheimer.ch, 01.07.2019. Verfügbar unter https://alzheimer.ch/de/gesellschaft/schweiz/magazin-detail/551/pflegende-angehoerige-sind-nach-wie-vor-finanziell-benachteiligt/). [Anm. d. Bearb.]

In Großbritannien ist eines von vier Krankenhausbetten von einer Patientin oder einem Patienten mit Demenz belegt; das waren im Jahr 2013/2014 pro Tag 3,2 Millionen Betten (Kane & Terry, 2015).

Laut einer im Auftrag der Robert Bosch Stiftung durchgeführten Repräsentativstudie betrug die Gesamtprävalenz einer komorbiden Demenz 18,4 %, darunter waren 6,8 % der Patienten leicht, 6,6 % mittelschwer und 5 % schwer erkrankt. Das Bedeutet, dass in deutschen Akutkrankenhäusern täglich 23 000 demenzkranke Patienten sowie zusätzlich 24 000 ältere Patienten mit leichten kognitiven Störungen behandelt werden. (Bickel, H., Schäufele, M., Hendlmeier, I., Heßler-Kaufmann, J. B. [2019]. Demenz im Allgemeinkrankenhaus. Ergebnisse einer epidemiologischen Feldstudie. General Hospital Study (GHoSt). Robert Bosch Stiftung, Stuttgart. Verfügbar unter https://www.bosch-stiftung.de/de/publikation/demenz-im-allgemeinkrankenhaus-ergebnisse-einer-epidemiologischen-feldstudie-general). 2016 wurden in den Schweizer Spitälern 26 677 Patienten mit einer Demenzerkrankung (Haupt- oder Nebendiagnose) behandelt. (Bundesamt für Gesundheit [2020]. Zahlen und Fakten zu Demenz. Verfügbar unter https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/zahlen-und-statistiken/zahlen-fakten-demenz.html). [Anm. d. Bearb.]

Pflegeheime sind in Großbritannien die größten institutionellen Settings, in denen Menschen mit Demenz betreut werden; ein Drittel aller Betroffenen lebt in einer Langzeitpflegeeinrichtung. Meist leiden bis zu 70 % der Bewoh|25|nerinnen und Bewohner eines Pflegeheims an einer Demenz oder an signifikanten Gedächtnisproblemen. Pflegeheime sind auch das Setting, in dem die Mehrzahl der Menschen mit Demenz ihr Lebensende erreicht (Kane & Terry, 2015).

Menschen mit Demenz werden in Deutschland hauptsächlich zu Hause von ihren Angehörigen bzw. von einem Pflegedienst versorgt. Ein Drittel wird in vollstationären Pflegeeinrichtungen betreut. Hier liegt der mittlere Anteil der an Demenz erkrankten Personen an allen vollstationär betreuten Menschen inzwischen bei rund 70 %. (Medizinischer Dienst des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen [2019]. Menschen mit Demenz- Begleitung, Pflege und Therapie. Grundsatzstellungnahme. Verfügbar unter https://www.mds-ev.de/uploads/media/downloads/_19-12-04_MDS_GS_Menschen_mit_Demenz_12-2019_BF.pdf). Seit der Pflegereform und der Einführung des neuen Pflegebegriffes 2017 ist es für Menschen mit Demenz einfacher, einen Pflegegrad zu erhalten. Ob ein Pflegegrad erteilt wird, hängt nun auch von kognitiven und psychischen Faktoren ab. In der Schweiz liegt bei ca. 64 % der im Heim lebenden Menschen eine Demenzdiagnose oder der Verdacht auf eine demenzielle Erkrankung vor. (CURAVIVA. CH [o. J.]. Demenz. Verfügbar unter https://www.curaviva.ch/Fachinformationen/Themendossiers/Demenz/Peuzf/).[Anm. d. Bearb.]

In einem wegweisenden Bericht über Ernährung und Demenz wird betont, dass dem Thema Ernährung und Unter- bzw. Mangelernährung (Malnutrition) von Menschen mit Demenz viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird (Prince et al., 2014). Nachweislich sind etwa 20–30 % der zuhause lebenden Demenzkranken untergewichtig und 50 % der in einem Pflegeheim Betreuten essen zu wenig. Die Ursachen für Gewichtsverlust und reduzierte Nahrungsaufnahme sind komplex, wobei sich viele dieser Probleme in Form von Veränderungen der für das Essen und Trinken benötigten Fertigkeiten und von Verhaltensveränderungen bei den Mahlzeiten manifestieren.

Der Gewichtsverlust demenzkranker Menschen geht wegen der nachlassenden funktionalen Fertigkeiten mit verstärkter Abhängigkeit und vermehrten Demenzsymptome einher. Gewichtsverlust kombiniert mit diesen Faktoren erhöhen das Morbiditätsrisiko und das Risiko, hospitalisiert oder in eine Institution eingewiesen zu werden sowie die Frühsterblichkeit (Prince et al., 2014).

Unter einer Mangelernährung litten in Deutschland ca. 6 % der zu Hause lebenden Senioren, 12,2 % der pflegebedürftigen alten Menschen und 29,9 % der Patienten mit Demenz. (Seifert, V. [2015]. Diagnostik und Therapie bei Frailty. Ernährungsstörungen im Alter. In: Der Allgemeinarzt. 2015. 37 (2). 16–21. Verfügbar unter |26|https://www.allgemeinarzt-online.de/1588246/a/diagnostik-und-therapie-bei-frailty-1690711). Um Ernährungsdefiziten in der Pflege entgegenzuwirken, wird in Deutschland der „Expertenstandard Ernährungsmanagement zur Sicherung und Förderung der oralen Ernährung in der Pflege“ (DNQP 2017) angewandt. (Deutsches Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege (Deutsches Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege (DNQP) (Hrsg.) [2017]. Expertenstandard Ernährungsmanagement zur Sicherung und Förderung der oralen Ernährung in der Pflege. 1. Aktualisierung). Die Ergebnisse einer Studie in der Schweiz zeigte, dass 4 bis 10 % der zu Hause lebenden Senioren mangelernährt sind. Bei Heimbewohnern sind es 15 bis 38 % und bei hospitalisierten Senioren sogar 30 bis 70 %. (Brodu, N. [2018]. Mangelernährung im Fokus. In: Spitex Magazin 4/2028, 42–43. Verfügbar unter https://www.spitex.ch/files/7SJTCH9/spitex_magazin_d_4_2018.pdf. [Anm. d. Bearb.]

1.2.4 Anzeichen, Symptome und Stadien

Demenz wirkt sich bei jedem Menschen anders aus; je nach Typ der Erkrankung und je nach Art der Persönlichkeit vor der Erkrankung. Die mit Demenz einhergehenden Anzeichen und Symptome lassen sich dem Schweregrad nach in drei Stadien einteilen. Die klinischen Demenzstadien können mit Instrumenten zum Assessment der kognitiven Leistungsfähigkeit erfasst werden, z. B. mit dem Mini Mental State Examination (Mini-Mental-Status-Test, MMST), der Global Deterioration Scale (GDS) oder dem Clinical Dementia Rating (CDR) (Abdelhamid et al., 2016). Mit diesen Tools wird eine Punktzahl ermittelt, die den Grad der kognitiven Beeinträchtigung und den Schweregrad der Demenz anzeigt. In der Regel werden vier Kategorien genannt (Tab. 1-1), wobei die Demenzstadien in manchen Ländern auch mit anderen Worten beschrieben werden.

Da die Symptome allmählich einsetzen, sind die frühen oder leichten Stadien leicht zu übersehen. Wenn die Demenz fortschreitet und das moderate oder mittelschwere Stadium erreicht, werden die Anzeichen und Symptome klarer und schränken die betroffene Person stärker ein. Im fortgeschrittenen Stadium sind die Gedächtnisstörungen schwerwiegend und die körperlichen Anzeichen und Symptome unübersehbar.

Oft werden die Demenzstadien, besonders in Großbritannien, einfach als frühe oder spätere Stadien bezeichnet, wie den Websites der NHS Choices (NHS Choices, 2015) oder der Alzheimer-Gesellschaft (Alzheimer’s Society, 2017) zu entnehmen ist. Das ist vermutlich die praktischere Art zu beschreiben, wie die Demenz fortschreitet, weshalb in diesem Werk durchgängig von den „späteren Stadien“ der Demenz gesprochen wird.

|27|Tabelle 1-1: Die klinischen Demenzstadien

Klinisches Stadium1

Alzheimer’s Australia

(Alzheimer’s Australia, 2017)

Alzheimer’s Association

(America)2 (Alzheimer’s

Association, 2017)

leichte kognitive

Beeinträchtigung

entfällt

entfällt

leichte Demenz

frühe Demenz

leichte Demenz (frühes Stadium)

moderate Demenz

moderate Demenz

moderate Demenz (mittleres Stadium)

schwere Demenz

fortgeschrittene Demenz

schwere Demenz (spätes Stadium)

1 Klinisches Stadium basierend auf Assessmenttools (MMST, CDR, GDS)

2 Die Alzheimer’s Association verwendet diese Begriffe zur Beschreibung der Stadien der Alzheimer-Erkrankung, nicht für den breiteren Demenzbegriff.

Menschen mit Demenz anhand ihrer Symptome und des Stadiums in Kategorien einzuteilen, ist eine sehr medizinische und forschungsbasierte Herangehensweise. Dass Betroffene manchmal an ein und demselben Tag, ja sogar innerhalb einer Stunde die Funktionsverluste einer mittelschweren oder schweren Demenz aufweisen, ist allgemein bekannt. Deshalb ist es sicher besser, die Person Tag für Tag individuell einzuschätzen und sich nicht auf die Demenzstadien zu verlassen.

Ein Hauptproblem der Einteilung in Stadien ist, dass dabei die verbliebenen Fertigkeiten ignoriert werden und Abhängigkeit gefördert wird, anstatt die erhaltenen Stärken zu unterstützen und zu bewahren. Die Demenzaktivistin Beth Britton hat diese Tatsache in ihrem Blog hervorragend geschildert, wenn sie neben anderen Lebensweisheiten schreibt, dass eine Person mit Demenz zwar eine angemessene Pflege und Unterstützung braucht, aber bestimmt kein irreführendes Etikett (Britton, 2015).

Es gibt ein paar sehr gute „Mantras“, die das oben Gesagte in einem Satz zusammenfassen: „Schau auf den Menschen, nicht auf die Demenz!“ und: „Ich bin mehr als meine Demenz“.

In der klinischen Praxis kennen pflegende Angehörige oder professionelle Pflegekräfte oft keine Einzelheiten über die Form der Demenz, noch sind sie über die typischen Symptome oder den diagnostizierten Schweregrad informiert (Tristani, 2016). In der Forschung ist man indessen stets bestrebt, den Schweregrad zu definieren, um den Erfolg von Interventionen mit dem richtigen Stadium verbinden zu können. Dennoch gilt, wie bereits gesagt, dass die Symptome meist von Tag zu Tag schwanken und es deshalb unklug wäre, bestimmte Interventionen nur in bestimm|28|ten Demenzstadien anzuwenden. Nehmen wir die Alzheimer-Krankheit als Beispiel: Wir wissen, dass Betroffene etwa vier Jahre (etwa 40 % ihrer Erkrankungszeit) im fortgeschrittenen Stadium leben (Arrighi, Neumann, Lieberburg & Townsend, 2010). Wenn in den schwereren Erkrankungsstadien die Pflegeerfordernisse zunehmen, wird die Person vermutlich in ein Pflegeheim verlegt. Deshalb befindet sich die große Mehrzahl der demenzkranken Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen in den schwereren Stadien und die Pflegefachkräfte begegnen den schwereren Symptomen. In Bezug auf die Mahlzeiten können wir davon ausgehen, dass eine Person, die nicht mehr selbstständig essen und trinken kann, in die späteren Stadien der Demenzerkrankung eingetreten ist (Tristani, 2016).

Da die Informationen in diesem Buch überwiegend auf Forschungen beruhen und evidenzbasiert sind, werden die Betroffenen hier in die drei genannten Stadien eingeteilt. Das Werk ist für die Unterstützung von Menschen konzipiert, die den späteren Stadien (mittelschwer bis schwer) der Demenz zugeordnet werden können.

1.3 Über Demenz sprechen

Die Sprachregelungen und Empfehlungen zielen auf das Empowerment von Menschen mit Demenz und sollen ihrer Stigmatisierung entgegenwirken. Ich halte mich im vorliegenden Werk möglichst konsequent an die Leitlinien der Broschüre „Dementia words matter: Guidelines on language about dementia“, die ein Gemeinschaftswerk der Dementia Action Alliance und des Dementia Engagement and Empowerment Project (DEEP) (DEEP, 2014) ist und sich auch auf die „Dementia language guidelines“ (2015) der Alzheimer-Gesellschaft von Australien stützt. Diese Leitlinien empfehlen, mehr von den Stärken als von den Schwächen demenzkranker Menschen zu sprechen. Sie werden in diesem Buch also auf Worte stoßen, die Sie in einschlägigen Forschungsberichten sicher nicht finden. An geeigneter Stelle wird auf die spezielle Wortwahl hingewiesen und insbesondere im Kapitel 2 erläutert, weshalb es problematisch ist, wenn in früheren Studien von den „Schwierigkeiten“ von an Demenz Erkrankten beim Essen und Trinken die Rede ist. Mir ist wichtig, auch sprachlich zu verdeutlichen, dass eine unterstützende Mahlzeitengestaltung der Schlüssel zur besseren Ernährung und Hydrierung ist. Wer von „Unterstützung“ oder „Assistenz“ und von „Fähigkeiten“ spricht, statt von „Problemen“ oder „Schwierigkeiten“, sieht die Person mit Demenz in einem ganz anderen Licht.

Eine unangemessene Wortwahl könnte die demenzbetroffene Person stigmatisieren und die Sorge um ihre Ernährung mit einem Stigma oder einem Mythos as|29|soziieren. Ein Beispiel: Angenommen Sie gehen davon aus, Gewichtsverlust und die Ablehnung von Nahrung und Flüssigkeit sei bei fortschreitender Demenz normal, dann kann diese stigmatisierende Haltung dazu führen, dass Sie die zunehmend schwerer demenzkranke Person nicht mehr richtig versorgen, dass Pflegeumfang und Pflegequalität abnehmen und infolgedessen positive Veränderungen ausbleiben (Swaffer, 2014).

1.4 Person-zentrierte Pflege

Person-zentriert pflegen bedeutet, die Versorgung eines Menschen an seine Interessen, Fähigkeiten und Persönlichkeit anzupassen (Alzheimer’s Society, 2009). Das ist nur eine von mehreren Definitionen person-zentrierter Pflege, mit der, einfach gesagt, die Person ins Zentrum der pflegerischen Betreuung gestellt wird. In einer anderen Definition ist person-zentrierte Pflege ein Best-Practice-Ansatz, mit dem Individuen ganzheitlich unterstützt und ihre persönlichen Fähigkeiten, Wertvorstellungen, Vorlieben und Bedürfnisse respektiert werden (Hung, Chaudhury & Rust, 2016), um ihre Lebensqualität zu verbessern (Chaudhury, Hung & Badger, 2013).

Das vorliegende Handbuch soll zur praktischen Umsetzung person-zentrierter Pflege beitragen, indem beim Assessment des Mahlzeitenverhaltens die Bedürfnisse, Vorlieben und Stärken der demenzbetroffenen Person berücksichtigt, daraufhin die praktischen Interventionen vereinheitlicht und an die ermittelten Bedürfnisse, Vorlieben und Stärken angepasst werden.

Ich bin das gesamte Werk über bemüht, die Evidenz für person-zentriertes Assessment und person-zentrierte Interventionen auf eine Art zu vermitteln, die sicherstellt, dass Menschen mit Demenz stets würdevoll, mitfühlend und respektvoll behandelt werden. Der Fokus auf ihre Stärken und Fähigkeiten bei den Mahlzeiten (mealtime abilities) – nicht auf ihre Defizite und Schwierigkeiten – soll sicherstellen, dass bei den Mahlzeiten ein person-zentrierter Ansatz gewählt und Unabhängigkeit, nicht Abhängigkeit, gefördert wird.

In jüngerer Zeit wurde ein person-zentriertes Pflegemodell vorgestellt, das die Ernährung von Menschen mit Demenz in Pflegeheimen in den Fokus rückt und der Assistenz beim Essen und Trinken einen breiten Raum einräumt (Murphy, Holmes & Brooks, 2017). Diese Arbeit bietet eine dringend benötigte Übersicht über die wichtigsten Kennzeichen eines person-zentrierten Pflegeprozesses, wie z. B. angemessene Unterstützung, Wahlmöglichkeiten, Umfeld- und Umgebungsgestaltung, Sozialkontakte, die Interaktionen mit der Pflegefachperson und Ressourcen |30|zur Erfüllung der Ernährungsbedürfnisse der Person mit Demenz. In diesem Buch werden die praktischen Aspekte dieser so überaus wichtigen Themen erläutert, damit Pflegende bei jeder Mahlzeit person-zentriert vorgehen können. Das wird oft eine Veränderung der inneren Haltung sowie der kulturellen und organisatorischen Gegebenheiten erfordern, weg vom traditionellen „aufgabenorientierten“ hin zu einem person-zentrierten Pflegemodell (Chaudhury et al., 2013).

1.5 Demenz und Mahlzeiten

Um den Rahmen der Interventionen abzustecken, die zur besseren Unterstützung von Menschen mit Demenz bei der Aufnahme von Nahrung und Flüssigkeit erforderlich sind, folgt eine kurze Darstellung einiger wegweisender Forschungsergebnisse.

1.5.1 Forschungen

Ab Mitte der 2000-er Jahre wurden mehrere Literaturübersichten erstellt, um zu untersuchen, wie es um die Beweislage von Interventionen zur Verbesserung ernährungsbezogener Outcomes bestellt ist (z. B. erhöhte Nahrungsaufnahme, höheres Körpergewicht und höherer Body-Mass-Index). Was Menschen angeht, die mit einer mittleren bis schweren Demenz leben, so konzentriert sich die Fachliteratur vor allem auf ihre Fähigkeiten zur Aufnahme von Nahrung und Flüssigkeit und auf ihr Verhalten bei den Mahlzeiten; beides zusammen genommen, Fähigkeiten und Verhalten, werden in diesem Buch als Fähigkeiten, Mahlzeiten einzunehmen bezeichnet [Anm. d. Bearb.]. In einer der ersten Übersichtsarbeiten wurden vor allem drei Erkenntnisse hervorgehoben, die auch in späteren Forschungen eine zentrale Rolle gespielt haben (Watson & Green, 2006):

Es ist unwahrscheinlich, dass eine einzige Intervention die Ernährungsoutcomes verbessert.

Assessments zur Messung der Fähigkeiten, die zur Aufnahme von Nahrung und Flüssigkeit notwendig sind, und zur Einschätzung der Verhaltensweisen bei den Mahlzeiten (mealtime abilities) finden zu selten statt.

Effektive Interventionen müssen mit spezifischen Fähigkeiten, Mahlzeiten einzunehmen, verknüpft werden.

Spätere Übersichtsstudien haben die Schlussfolgerungen der ersten Autoren und Autorinnen bestätigt und erneut betont, dass Interventionen mit mehreren Kom|31|ponenten am besten geeignet sind, die Fähigkeiten zur Mahlzeiteneinnahme zu unterstützen und ernährungsbezogene Gesundheitsoutcomes zu verbessern (Liu, Cheon & Thomas, 2014). Dass Mehrkomponenteninterventionen hilfreich sind, ist wissenschaftlich belegt. So erhöhen Interventionen, die den sozialen Aspekt stärken sowie das Angebot von geeignetem Besteck und Geschirr und Umgebungsanpassungen die Energiezufuhr und das Körpergewicht. Wie wichtig solche Interventionen sind und dass sie den Ernährungszustand von Menschen mit Demenz deutlich verbessern, haben auch Sondierungsstudien (scoping reviews) bestätigt, die sich mit einer breiteren Themenpalette in der Forschungsliteratur beschäftigen, nicht nur mit einer spezifischen Forschungsfrage, wie im Fall einer systematischen Review (Vucea, Keller & Ducak, 2014).

In den Jahren 2013 und 2014 hat eine Forschungsgruppe zwei systematische Reviews erstellt. Die erste hat sich mit der Gesamtsituation bei den Mahlzeiten und mit der Mahlzeitengestaltung generell beschäftigt und festgestellt, dass bereits einfache Interventionen, angefangen von der Veränderung des Servierstils bis zur Umgebungsmodifikation die Outcomes, etwa die Menge der aufgenommenen Speisen und Getränke, verbessern können (Abbott et al., 2013). Die zweite Studie galt speziell den verhaltensbezogenen und psychischen Symptome der Demenz (behavioural and psychological symptoms of dementia, BPSD) bzw. dem Mahlzeitenverhalten (mealtime behaviours), wie die demenzbedingten Symptome im vorliegenden Werk genannt werden. Die systematische Review ergab, dass einfache und kostengünstige Interventionen, die für eine unterstützende Mahlzeitenumgebung sorgen, in vielen Fällen die Symptome, die Fähigkeiten und das Verhalten Betroffener verbessern (Whear et al., 2014).

Schließlich wurden mit weiteren narrativen Reviews die bislang vernachlässigten psychosozialen Aspekte der Mahlzeiten untersucht, die sowohl die Verzehrmenge als auch die Lebensqualität verbessern können. Die Autorin betont diesen Punkt und hebt hervor, dass mehrere und verschiedene Interventionen nötig sind, um die vielen und diversen Komponenten der Ernährungs- und Mahlzeitensituation demenzbetroffener Menschen positiv beeinflussen zu können (Keller, 2016).

Das Interesse an den oben genannten Themen wird weiter zunehmen, wenn demnächst neue Cochrane-Reviews mit umfassenden Literaturübersichten erscheinen (Herke et al., 2015).

Die aktuelle Forschung widmet sich zunehmend der Frage, ob und inwiefern Mehrkomponenteninterventionen zur Verbesserung der Ernährungssituation beitragen. Wie alle in der Demenzpflege tätigen Fachkräfte wissen, gibt es keine Patentlösung. Sicher ist nur, dass verschiedene Individuen eine Vielzahl verschiedener Interventionen erfordern.

|32|1.5.2 Die Grenzen der Forschung

Dieses Buch hat nicht die Absicht, ein weiteres gründliches Review der im vorigen Abschnitt erwähnten Forschungsergebnisse zu liefern. Das können die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen in Forschungsinstitutionen viel besser. Es richtet vielmehr den Fokus auf die praktische Anwendung der wissenschaftlichen Erkenntnisse und wird sich nicht näher mit den Grenzen von Forschungsdesigns beschäftigen. Die Aussagekraft sämtlicher in den oben genannten Reviews und im Verlauf dieses Werks dargelegten Forschungsergebnisse ist begrenzt. Wer an einer detaillierten kritischen Bewertung der Studien interessiert ist, sollte sich die kompletten Forschungsberichte besorgen. Sämtliche Aussagen über ernährungsbezogene Outcomes, wie höhere Verzehrmenge, Kalorienzufuhr oder Gewichtszunahme werden von der Qualität des Studiendesigns und den jeweils eingesetzten Untersuchungsmethoden bestimmt (Abbott et al., 2013; Liu et al., 2014; Volkert et al., 2015; Watson & Green, 2006; Whear et al., 2014). Das Fehlen randomisierter kontrollierter Studien setzt auch der Evidenzstärke von Interventionen Grenzen – insbesondere bei der Durchführung systematischer Reviews.

Das ist der Grund, weshalb Sie für alle Aspekte der Ernährung von Menschen mit Demenz vielleicht systematische Evidenznachweise mit dem Vermerk lesen „kein Anhalt“, „keine Evidenz“ oder „fehlende Wirksamkeit“ für erfolgreiche Interventionen (Abdelhamid et al., 2016). Verglichen mit anerkannten Methodologien und Forschungsdesigns bleiben die Studien hinter deren Qualitätsstandards zurück. Dabei handelt es sich womöglich nicht um „fehlende Evidenz“, sondern vielmehr um „Evidenz für das Fehlen“ wirksamer Interventionen (Prince et al., 2014).

Dessen ungeachtet sind Pflegende trotz offensichtlich fehlender wirksamer Lösungen einer hohen Pflegequalität verpflichtet. Was aber nicht heißt, dass Interventionen mit geringer Evidenzqualität bei manchen Individuen nicht wirksam sein können. Da jeder Mensch mit einer Demenz einzigartig ist, kann das, was beim einen wirkt, beim anderen unwirksam sein (Stone, 2014). Sie lesen vielleicht eine Studie, um sich über Interventionsmöglichkeiten zu informieren, nur um dann festzustellen, dass etwas in der Forschung funktioniert, im echten Leben jedoch nicht. In der Forschung müssen Variablen erfasst werden, die sich auf den Messgegenstand auswirken und manchmal komplexe Interaktionen auslösen, die nicht vollkommen verstanden werden. Im echten Leben können Sie einer Person, weil sie andere Variablen präsentiert, die die Wirksamkeit Ihrer Intervention beeinträchtigen könnten, keine Intervention vorenthalten. Das ist vielleicht ein Grund, weshalb das Wissen in diesem Pflegebereich so spärlich ist und ein Infor|33|mationsdefizit über spezifische Interventionen besteht, mit denen Pflegende Menschen mit Demenz bei den Mahlzeiten wirksam unterstützen könnten.

Dieses Buch beschäftigt sich eingehend mit der praktischen Umsetzung aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse und möchte erfolgversprechende Interventionen identifizieren, in deren Fokus eine höhere Unabhängigkeit, Lebensqualität und Verzehrmenge stehen. Ziel ist es, Pflegenden ein Set praxistauglicher Interventionen an die Hand zu geben, die ihnen den Umgang mit den komplexen Gegebenheiten bei den Mahlzeiten erleichtern.

1.5.3 Praktische Anwendung

Der Blick auf die forschungsgenerierte Evidenz ist ein guter Ausgangspunkt; die Übertragung der Evidenz in zweckmäßige und nützliche Betreuungsstrategien verlangt allerdings ein intensiveres Nachdenken. Ziel dieses Werks ist die Überführung der Forschungsergebnisse in ein praktikables Betreuungsmodell, bei dem die Mahlzeiten im Zentrum stehen. Die pflegerische Betreuung demenzbetroffener Menschen bei den Mahlzeiten ist eine komplexe Aufgabe, die ein strukturiertes, systematisches Vorgehen verlangt, eine Methode, die sich dennoch flexibel an die individuellen Bedürfnisse anpassen lässt. Deshalb ist ein person-zentrierter Ansatz mit dem Fokus auf Unabhängigkeit, Würde und Lebensqualität (und nicht das blinde Vertrauen in traditionellere Outcomes wie Körpergewicht und BMI-Wert) geeignet, die Mahlzeiten für die Person mit Demenz und ihre Pflegenden zu einer erfreulicheren Sache zu machen.

Wenngleich für die große Mehrzahl der Studien Menschen mit Demenz in der institutionellen Langzeitpflege untersucht wurden, gelten viele Ergebnisse auch für deren häusliche Betreuung durch informelle unbezahlte Pflegekräfte und pflegende Angehörige (Prince et al., 2014). [In der Spitex Schweiz sowie in der ambulanten Pflege in Deutschland arbeiten ausgebildete Pflegende, die bezahlt werden, neben pflegenden Angehörigen. Anm. d. Bearb.]

1.6 Sinn und Zweck dieses Werks

Bei Fragen der Ernährung von Menschen mit Demenz ging es bislang meist um unterstützende Maßnahmen, wie Nahrungsanreicherung, die Empfehlung, wenig und dafür öfter zu essen und um medizinische Ernährungsformen, wie die Gabe oraler Nahrungsergänzungsmittel, auch orale Nahrungssupplemente (ONS) genannt. Diese Interventionen sollen den Anteil von Makronährstoffen und Spuren|34|elementen in der aufgenommenen Nahrung erhöhen, bieten Menschen mit Demenz allerdings wenig Anreiz, tatsächlich zu essen. Den Empfehlungen folgt in der Regel ein standardisiertes Assessment des Ernährungsstatus der Person, bei dem u. a. Körpergewicht und BMI ermittelt werden oder ein Screening-Fragebogen zum Einsatz kommt (z. B. das Malnutrition Universal Screening Tool, MUST). Wenn dann aufgrund dieser gängigen Assessments unterstützende Maßnahmen ergriffen werden, so ist das sicher richtig, allerdings nur ein Teil der Lösung. Damit Menschen mit Demenz besser ernährt und hydriert werden, reichen unterstützende Interventionen nicht aus, die üblichen Hindernisse zu überwinden, die einer ausreichenden Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme entgegenstehen, etwa die reduzierten Fähigkeiten, Mahlzeiten einzunehmen, d. h. die eingeschränkte Fähigkeit, selbstständig zu essen, zu trinken und sich bei den Mahlzeiten angemessen zu verhalten.

Wichtiger als die genannten traditionellen Maßnahmen zur Verbesserung der Ernährungslage sind vermutlich Mehrkomponenteninterventionen, die allesamt geeignet sind, die Unabhängigkeit der Person mit Demenz bei den Mahlzeiten zu fördern. Bei einer Krankheit wie der Demenz, bei der sich die zum Essen und Trinken erforderlichen Fertigkeiten und das Verhalten bei den Mahlzeiten verändern und damit die Nahrungsaufnahme beeinträchtigt wird, sind Interventionen zur Unterstützung dieser Fähigkeiten und Fertigkeiten sicher die Nützlichsten.

Damit die Entwicklung verschiedener Mehrkomponenteninterventionen gelingt, müssen wir zunächst mit anderen Assessmenttools arbeiten; sie werden im Kapitel 3 vorgestellt. Die Pflegefachperson muss in der Lage sein, die aktuellen Stärken einer Person mit Demenz in Bezug auf das Essen und Trinken und deren Fähigkeiten und Verhalten bei den Mahlzeiten zu ermitteln. Erst dann kann sie diese Stärken fördern und die reduzierten Fähigkeiten zur Mahlzeiteneinnahme mit bestimmten Mehrkomponenteninterventionen verbessern, etwa indem sie gezielt reflexauslösende Techniken/Schlüsselreize (cueing) einsetzt, die Tischgestaltung, Geschirr und Besteck modifiziert, die Vertrautheit mit der Umgebung sowie die soziale Komponente der Mahlzeiten verstärkt und das gesamte Umfeld den Fähigkeiten der Person anpasst. Mit all diesen Interventionen soll das Mahlzeitenerleben vereinfacht und verbessert werden, damit die demenzkranke Person noch möglichst lange selbstständig essen kann. Neuere Forschungen bestätigen, was im vorliegenden Werk ausführlich dargestellt wird: Um person-zentriert pflegen zu können, müssen die vielen verschiedenen Bereiche der pflegerischen Unterstützung bei den Mahlzeiten zusammengeführt werden (Murphy et al., 2017).

Die Unterstützung von Menschen mit Demenz beim Essen und Trinken und die Förderung angemessenen Verhaltens bei den Mahlzeiten kann für bezahlte |35|wie für unbezahlte Pflegekräfte eine belastende und entmutigende Angelegenheit sein (Aselage et al., 2011). Bei fortschreitender Demenz vergisst die Person vielleicht, dass sie bereits gegessen hat, sie kann das Essen oder die Mahlzeitensituation nicht mehr erkennen, verliert die zum Essen und Trinken erforderlichen körperlichen Fähigkeiten und fühlt sich bei den Mahlzeiten zunehmend gestresst und ängstlich. Dann ist es entscheidend, ob Pflegekräfte die Situation einschätzen, gezielt intervenieren und person-zentriert pflegen können (Aselage et al., 2011).

Es gilt, die traditionelle Reihenfolge der Pflegemaßnahmen zu verändern, mit denen viele Menschen in den mittleren und späten Demenzstadien bei den Mahlzeiten unterstützt werden. Im ersten Schritt müssen Betroffene dabei unterstützt werden, weiter unabhängig essen und trinken zu können; im zweiten Schritt werden die Ernährungsempfehlungen umgesetzt. Es hat keinen Sinn, die Mahlzeit mit immer mehr Kalorien anzureichern, wenn sie dann nicht verzehrt wird. Erst nachdem diese Interventionen stattgefunden haben und erst wenn die Demenz fortschreitet, sind verstärkte Hilfestellungen angezeigt und das Essen darf eingegeben werden. Folglich beschäftigt sich dieses Buch nicht mit der Frage, welche Nahrungsmittel besonders geeignet sind und Menschen mit Demenz bevorzugt angeboten werden sollten, sondern vielmehr mit den praktischen Aspekten ihrer Unterstützung bei den Mahlzeiten. Das richtige Maß an Hilfestellung kann nicht nur das Mahlzeitenerleben, sondern auch die Gesundheitsoutcomes verbessern, etwa Verzehrmenge, Körpergewicht und Lebensqualität erhöhen.

Die Schulung der Pflegekräfte für die komplexe Aufgabe beschränkt sich in der Regel auf die korrekte Positionierung der betreffenden Person und auf Techniken beim Darreichen der Nahrung – sicher wichtige Dinge, allerdings nur ein Teil der pflegerischen Unterstützung bei den Mahlzeiten und nicht in jedem Fall hilfreich. Das führt dazu, dass Pflegende lernen, indem sie Kollegen und Kolleginnen bei der Arbeit beobachten oder eigene Erfahrungen sammeln (Aselage, et al., 2011). Gut möglich, dass pflegende Angehörige und Pflegefachpersonen gar nichts von der Existenz so vieler person-zentrierter Interventionen wissen, die den Bedürfnissen der zu betreuenden Person angepasst werden können. Es fehlt ihnen der Zugang zu spezifischen Instrumenten und Maßnahmen, die ihnen die Unterstützung von Menschen mit Demenz bei den Mahlzeiten erleichtern. In Gesundheitsberufen und in der Sozialarbeit tätige Fachkräfte, professionelle Pflegepersonen, pflegende Angehörige und Catering-Teams, sie alle müssen informiert und geschult werden, um den komplexen Bedürfnissen der an Demenz erkrankten Person gerecht werden zu können. Leider werden die meisten Betroffenen entweder zuhause von unbezahlten Pflegepersonen oder in Pflegeheimen betreut, in denen das Pflegepersonal nicht ausreichend geschult ist und wo es an Fortbildungsange|36|boten und finanziellen Hilfen fehlt. [Wie bereits erwähnt, sind Pflegende in der Spitex und in der ambulanten Pflege ausgebildet und passen ihre Kenntnisse in Fortbildungen dem aktuellen Stand der Pflegewissenschaft an. Auch pflegendenden Angehörigen werden in Deutschland und in der Schweiz Schulungen angeboten, damit sie ihr an Demenz erkranktes Familienmitglied bei den Mahlzeiten unterstützen können. Anm. d. Bearb.]

Dass Pflegekräfte lernen müssen, die Fähigkeiten der hilfebedürftigen Person bei den Mahlzeiten angemessen zu unterstützen, ist unbestritten (Prince et al., 2014), aber auch Diätfachkräfte und in anderen Gesundheitsprofessionen Tätige müssen entsprechend informiert und geschult werden.

1.7 Schwerpunkt dieses Werks

Mein Ziel ist es, Pflegenden ein Set praktischer Interventionen an die Hand zu geben, damit sie den komplexen Anforderungen bei den Mahlzeiten gewachsen sind.

Sie sollen auf evidenzbasierte und strukturierte Weise lernen, die noch erhaltenen (oder bereits reduzierten) Fähigkeiten einer Person mit Demenz, ihre Mahlzeiten einzunehmen, einzuschätzen und dann Interventionen zu wählen, die geeignet sind, diese Fähigkeiten zu unterstützen und zu bewahren oder reduzierte Fähigkeiten zu verbessern. Die Unterstützung soll der Person mit Demenz helfen, ihre Unabhängigkeit und Würde bei den Mahlzeiten möglichst lange zu bewahren, damit sie weiterhin essen und trinken kann, ausreichend ernährt ist und eine bessere Lebensqualität hat.

Wenn die Demenz fortschreitet und die Gefahr der Malnutrition steigt, nimmt insbesondere die Lebensqualität ab. Aus der früheren Unabhängigkeit bei vielen Alltagsaktivitäten, auch beim Essen und Trinken, wird Abhängigkeit. Je länger die Fähigkeiten der Person zur Mahlzeiteneinnahme erhalten bleiben, desto höher ihre Lebensqualität. Im vorliegenden Werk werden auch die sozialen, kulturellen und psychologischen Aspekte des Essens und der Mahlzeiten betont.

Dieses Handbuch enthält spezifischere Empfehlungen zur demenzfreundlichen Mahlzeitengestaltung und zeigt auf, wie dieses Vorhaben gelingt. Zum Assessment der Fähigkeiten zur Mahlzeiteneinnahme wird hier ein praxistaugliches und strukturiertes Beobachtungsinstrument eingesetzt, nämlich das Dementia Mealtime Assessment Tool (DMAT). Jedes Praxiskapitel enthält eine große Auswahl an evidenzbasierten Interventionen, um die identifizierte Fähigkeit oder das identifizierte Verhalten bei den Mahlzeiten mit der richtigen Maßnahme unterstützen zu können.

|37|Zuerst wird der Zusammenhang zwischen den Fähigkeiten zur Mahlzeiteneinnahme und Demenz erklärt. Zwischen jedem Kapitel, das sich mit praktischen Interventionen beschäftigt, steht ein Kapitel, das die Evidenz hinter den Interventionsvorschlägen beleuchtet und die praktischen Aspekte der Forschungsergebnisse in den Fokus rückt.

Der Schwerpunkt liegt auf Forschungsergebnissen aus stationären Pflegeeinrichtungen, da dort die meisten Studien über Mahlzeiten und Demenz durchgeführt wurden. Die allermeisten Interventionen, die in Pflegeheimen studiert wurden, lassen sich auch auf die häusliche Pflege übertragen. Auf die Situation in Krankenhäusern und in der Akutpflege wird in diesem Werk nicht gesondert eingegangen, wobei auch hier gilt, dass viele der präsentierten Interventionen auch für Akutpflegesettings geeignet sind.

Die Darstellung der End-of-Life-Care bei Demenz und spezieller medizinischer Ernährungsmaßnahmen, etwa der enteralen Ernährung [Ernährung per PEG = perkutane endoskopische Gastrostomie. Anm. d. Bearb.], würde den Rahmen dieses Buchs sprengen. Dennoch sei daran erinnert, dass rund die Hälfte aller Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen innerhalb des ersten Jahres nach ihrem Einzug verstirbt. Als angenehm erlebte Mahlzeiten und die damit verbundenen sozialen Kontakte können die Lebensqualität in diesem letzten Lebensjahr deutlich verbessern (Stone, 2014).