Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Montblanc

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Französisch

- Veröffentlichungsjahr: 2020

Ce récit est le grand classique de la littérature de montagne aux États-Unis.

Tom Hornbein y raconte son ascension victorieuse par l’arête ouest aux côtés de Willi Unsoeld ainsi que l’histoire de l’American Mount Everest Expedition, dont l’objectif premier était de gravir l’Everest par la voie déjà connue du col sud.

À PROPOS DE L'AUTEUR

Thomas "Tom" Hornbein est un alpiniste américain, né à Saint Louis dans le Missouri. Adolescent, Tom Hornbein s’est intéressé à la géologie, des études qui l’ont conduit vers les montagnes puis il a fait des études de médecine et dont il a passé son doctorat en 1956 à la faculté de médecine de l’Université de Washington. Il a travaillé comme anesthésiste et a fait des recherches sur les limites physiologiques et les performances humaines en haute altitude. De 1978 à 1993 il a été professeur et président d’anesthésiologie de la faculté de médecine de l’Université de Washington à Seattle. Toute sa vie, il a su combiner des deux passions : la médecine et la montagne. Aujourd’hui, Tom Hornbein vit avec sa femme, Kathy, à Estes Park, dans le Colorado, là où il a découvert les montagnes pour la première fois.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 398

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

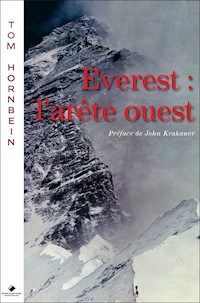

Couverture

Page de titre

À mes amis et à ma famille qui ont partagé mon amour passionné des sommets et de l’altitude. Vous vous reconnaîtrez.

À l’heure actuelle, ces paysans des montagnes ne comprennent tout simplement pas que quiconque puisse souhaiter grimper un haut sommet par pur plaisir. Font exception quelques Sherpas qui ont appris à aimer les montagnes et à savourer leur conquête en participant à plusieurs reprises à des expéditions. Cela est particulièrement vrai de mon propre Sherpa, Aila, qui m’a accompagné pendant sept ans. Souvent, alors que nous contemplions le magnifique panorama qui s’offrait à nous depuis un sommet, il me disait avec flegme : « Très grand pays, monsieur. » C’était sa manière à lui d’exprimer sa joie devant une vue exceptionnelle. Plus récemment, il est même allé jusqu’à déclarer : « Très beau pays, monsieur. » Derrière ces brèves remarques se cachait un profond enthousiasme.

TONI HAGEN

Jusqu’au moment où l’on s’engage, seules l’hésitation, la possibilité de se rétracter et l’inefficacité existent. Dans toute initiative (et dans tout acte de création), il est une vérité élémentaire, dont la méconnaissance annihile d’innombrables idées et de magnifiques projets : à l’instant même où l’on se décide à s’engager, la Providence se met elle aussi en marche. Alors se matérialisent toutes sortes de circonstances favorables qui n’auraient, sinon, jamais eu lieu. Une cascade d’événements résulte de cette décision et engendre une variété d’incidents, de rencontres et de secours matériels, tous bénéfiques et imprévus, dont personne n’aurait osé rêver. Il existe un distique de Goethe pour lequel j’ai un profond respect :

Quoi que tu rêves d’accomplir, entreprends-le. L’audace porte en elle génie, pouvoir et magie.

W. H. MURRAY

Carte

L’Everest : les voies du col sud et de l’arête ouest commencent au-dessus du camp 2, le camp de base avancé. Dessin realisé par Dee Molenar.

AVANT-PROPOS DE JON KRAKAUER

De nos jours, la plupart des alpinistes qui tentent l’Everest commencent leur marche vers la montagne après avoir atterri près d’un village népalais nommé Lukla. Perché à 2 900 mètres d’altitude, muni d’un aéroport qui gère cinquante vols par jour, parfois plus, pendant la haute saison des treks, Lukla est situé à seulement dix kilomètres du camp de base de l’Everest. En revanche, quand l’American Mount Everest Expedition (AMEE) mit le cap sur l’Himalaya en 1963, Lukla ne possédait aucun aéroport, pas même une piste poussiéreuse où atterrir, et la route la plus proche se terminait à quelques kilomètres à l’extérieur de Katmandou. L’AMEE dut donc parcourir 320 kilomètres de relief accidenté avant d’atteindre le pied de l’Everest.

Lors de leur trek long d’un mois, les membres de l’équipe se réunirent au soir du troisième jour pour discuter des buts de l’expédition. Leur objectif principal était de réaliser la première ascension américaine de l’Everest en passant par le col sud – la voie qu’avaient ouverte Tensing Norgay et Edmund Hillary une décennie plus tôt. Avant 1963, six hommes avaient gravi la plus haute montagne du monde par le col sud, et trois autres avaient atteint le sommet en empruntant l’arête nord-est, sur le versant tibétain du massif. Pour plusieurs alpinistes de l’AMEE, la perspective de réaliser à leur tour l’ascension par le col sud n’avait aucun intérêt. Willi Unsoeld, Tom Hornbein, Barry Corbet, Dick Emerson, Jake Breitenbach et deux autres membres étaient beaucoup plus attirés par l’idée de tenter une voie entièrement nouvelle via la redoutable arête ouest – une idée initialement suggérée par le chef de l’expédition, Norman Dyhrenfurth, quelques mois auparavant.

Au beau milieu de la discussion, Hornbein surprit son monde en proposant de renoncer intégralement au projet de passer par le col sud, une voie qui offrait de bien meilleures chances de succès, et de consacrer l’intégralité des ressources de l’expédition à l’ascension de l’arête ouest, même si cela impliquait que tous n’atteindraient pas le sommet. Dyhrenfurth torpilla rapidement la suggestion de Hornbein, mais les membres de l’équipe acceptèrent tout de même de faire de l’arête ouest un objectif secondaire, à condition d’atteindre d’abord le sommet par le col sud. Dyhrenfurth nota dans son journal qu’une telle ascension « était le plus grand exploit d’alpinisme encore réalisable dans l’Himalaya ». Néanmoins, au cours d’une autre réunion, la semaine suivante, il émit quelques réserves : « Ne nous emballons pas au sujet de l’arête ouest. Je suis tout aussi enthousiaste que vous à l’idée de la grimper […]. Mais cela ne veut pas dire qu’il faut mettre en péril la voie du col sud. Ne faisons pas l’erreur de consacrer toutes nos forces et tout notre oxygène à l’arête ouest, parce que c’est bel et bien le col qui garantira notre succès… »

Dans les mois qui suivirent, l’expédition dédia tous ses efforts, ou presque, à ce qu’un Américain atteigne le sommet par le col sud. Le 2 mai à 17 h 10, Hornbein et Unsoeld se reposaient au camp de base quand ils entendirent la radio grésiller : « Le grand et le petit ont atteint le sommet ! » annonça Gil Roberts d’une voix enjouée depuis un camp situé 1 200 mètres plus haut. Malgré les vents terribles qui s’étaient abattus sur la cime, Jim Whittaker et Nawang Gombu étaient parvenus au sommet via le col sud. Submergés par l’émotion, ravis pour le grand Jim et Gombu, Hornbein et Unsoeld se jetèrent spontanément dans les bras l’un de l’autre. Mais Tom et Willi avaient une autre raison de se réjouir : grâce au succès de leurs amis, les deux compères et le reste de l’équipe de l’arête ouest avaient désormais la possibilité de réaliser leur rêve un peu fou.

Le temps commençait fortement à manquer pour établir une série de camps le long de la voie encore inexplorée et pour les approvisionner en nourriture, en combustible et en oxygène. L’équipe de l’arête ouest n’aurait qu’une seule occasion d’atteindre le sommet : le 22 mai, soit à peine trois jours avant la date à laquelle l’expédition avait prévu de plier bagage et de rentrer à la maison. Ce matin-là, à 6 h 50, Hornbein et Unsoeld s’élancèrent depuis leur dernier camp – une minuscule tente jaune plantée à 8 300 mètres d’altitude sur une vire pas plus large qu’un banc. Ils avaient eu le plus grand mal à tailler ce replat dans un couloir raide et saturé de glace, que les petits plaisantins de l’expédition avaient baptisé « le piège à avalanches de Hornbein » et qui est aujourd’hui connu sous le nom de « couloir Hornbein ». À 11 heures, à 120 mètres au-dessus de leur tente, Tom et Willi se tenaient devant le passage clé de la voie : un mur vertical de calcaire friable, haut de 18 mètres, qui bloquait le passage vers les derniers remparts de la montagne. Grâce à une bonne dose d’effort et à quelques mouvements peu conventionnels, ils escaladèrent la paroi en deux longueurs certes courtes, mais particulièrement techniques. Personne n’avait jamais grimpé un tel obstacle à une altitude aussi extrême. Une fois le passage clé franchi, ils conclurent que la roche était si précaire qu’ils prendraient des risques démesurés en empruntant le même chemin au retour. Leur meilleure chance de survie, selon eux, était d’atteindre le sommet et de descendre par l’autre versant, comme leur plan initial le prévoyait.

Le soleil était sur le point de disparaître derrière l’horizon quand Tom et Willi grimpèrent à grandes enjambées jusqu’au point culminant de la planète, les yeux embués de larmes. Vingt minutes plus tard, ils commencèrent leur descente vers le col sud, suivant les traces à peine visibles de leurs compagnons Lute Jerstad et Barry Bishop. Ces derniers étaient passés par là plus tôt dans la journée : ils avaient atteint le sommet à 15 h 30 et étaient redescendus quarante-cinq minutes plus tard sans avoir aperçu Tom et Willi.

Peu après s’être engagés dans la descente, tandis que la nuit engloutissait les derniers rayons de lumière, Hornbein et Unsoeld arrivèrent au ressaut Hillary, le passage clé de la voie ouverte par Sir Ed et Tensing en 1953. Depuis maintenant trois décennies, ce relief quasi vertical, pareil à une proue de navire, a presque toujours été équipé de cordes fixes. Les alpinistes d’aujourd’hui ont ainsi la possibilité d’éviter les difficultés du ressaut en remontant les cordes à l’aide de bloqueurs avant de descendre en rappel, en toute sécurité, sur le chemin du retour. En revanche, comme aucune corde fixe n’était en place en 1963, Tom et Willi furent contraints de désescalader cet obstacle, ce qu’ils accomplirent dans l’obscurité presque totale et sans même s’arrêter pour s’assurer l’un l’autre. D’ailleurs, ils expédièrent cette célèbre longueur avec tant de facilité et d’indifférence que Hornbein ne prit même pas la peine de mentionner l’épisode dans l’avant-dernier chapitre de ce livre, qui traite de leur descente.

Peut-être que le ressaut Hillary n’impressionna guère Hornbein et Unsoeld parce que ses difficultés n’étaient rien par rapport à ce qui devait suivre. À 21 h 30, ils rattrapèrent Jerstad et Bishop, mais cela faisait déjà plus de trois heures qu’ils avaient quitté le sommet : ralentis par l’obscurité et l’épuisement, ils n’étaient descendus que de 215 mètres. Ils avaient espéré que Lute et Barry les conduiraient en lieu sûr, mais ce dernier était exténué et parvenait à peine à tenir debout. Malgré leur état de faiblesse, les quatre hommes continuèrent leur pénible descente vers le col sud. Néanmoins, à mesure qu’ils vidaient leurs dernières réserves d’oxygène, leur rythme diminua encore davantage. Incapables de trouver leurs repères dans la nuit noire, ils s’arrêtèrent après minuit sur un affleurement rocheux pour attendre le lever du jour… sans nourriture, sans eau, sans sacs de couchage, sans abri. La température chuta à -28 °C. Par miracle, les quatre alpinistes étaient encore vivants lorsque le soleil se leva, mais ils payèrent un lourd tribut : à cause des gelures, Bishop perdit tous ses orteils et la dernière phalange de deux doigts, tandis que neuf des orteils d’Unsoeld furent amputés.

Quand l’AMEE rentra de l’Himalaya, des éloges mérités venant des quatre coins du monde saluèrent la première ascension de l’arête ouest. Comme l’écrit le très estimé Doug Scott, alpiniste chevronné de l’Himalaya, dans la préface qu’il consacre à l’édition de ce livre parue en 1980 :

Quelle place occupe cette ascension aussi grandiose qu’éprouvante dans l’histoire de l’Everest, longue de soixante ans ? À bien y regarder, elle forme une catégorie à part, car il n’existe sans doute aucune autre ascension qui ait atteint un tel point de non-retour, qui ait vu un engagement aussi total. Lors d’autres tentatives, les alpinistes savaient qu’en cas d’urgence ils n’avaient qu’à retracer leurs pas et redescendre vers leur camp intermédiaire à l’aide, bien souvent, de cordes fixes. Mais quand Willi Unsoeld et Tom Hornbein quittèrent le camp supérieur, il leur fallait encore franchir six cents mètres de terrain inconnu, tout en se préoccupant des relais à poser et des endroits où bivouaquer, de la déclivité des ressauts, des limites de leur endurance […].

Quand ils prirent la décision d’aller de l’avant (à moins qu’elle fût prise pour eux ?), toute pensée, tout sentiment négatifs s’évanouirent. Maintenant que le chemin était tracé, ils puisèrent dans des réserves d’énergie insoupçonnées. Maintenant que plus aucun doute ne les retenait, « ni peur, ni inquiétude, ni sentiment d’étrangeté » ne subsistaient. Maintenant que les dés étaient jetés, ils suivirent l’arête sommitale qui domine tout le continent asiatique avant de plonger dans les ténèbres et d’endurer le froid terrible d’un bivouac en plein air à 8 500 mètres d’altitude. Et ils survécurent en s’occupant non seulement l’un de l’autre, mais également de deux compagnons à bout de force. Voilà deux hommes d’exception.

***

Un coup d’œil aux statistiques relatives à l’Everest conservées par Elizabeth Hawley, la légendaire historienne de l’Himalaya, suffit à se faire une idée de la difficulté et de la dangerosité réelles de l’ascension de Hornbein et d’Unsoeld. On estime qu’à la fin de la saison printanière d’alpinisme, en 2012, l’Everest avait été gravi 6 204 fois et que 239 personnes avaient perdu la vie sur ses pentes, soit une proportion de 26 sur 1. En comparaison, seuls 14 individus ont atteint le sommet en empruntant le couloir Hornbein, alors que 16 personnes ont péri en tentant cette voie ou en la descendant après avoir grimpé par un autre itinéraire.

Hornbein était âgé de trente-deux ans quand il gravit l’Everest il y a de cela un demi-siècle, et trente-quatre quand il écrivit ce livre. Le jeune homme qui grimpa l’arête ouest était déterminé et rivé sur son objectif, comme le montrent sans détour les pages qui suivent. Néanmoins, les lecteurs seront peut-être surpris de la modestie de son récit. Hornbein minimise les risques que lui et Unsoeld prirent et la magnitude de leur exploit. Il traite également avec une franchise admirable des relations interpersonnelles et de l’esprit de compétition qui animait parfois les alpinistes. Il décrit comment certains de ses compagnons perdirent la motivation de continuer quand, deux jours après leur arrivée au camp de base, Jake Breitenbach mourut, écrasé sous les centaines de tonnes de glace qui s’étaient détachées de la cascade de glace du Khumbu – et un Hornbein songeur d’observer : « […] il était tout de même étrange que la mort de Jake ait si peu altéré mes sentiments envers notre entreprise. » Si ce livre propose un autoportrait fascinant d’un jeune médecin résolu et intraitable, il nous laisse également entrevoir la personne que Tom était en train de devenir : l’ami sage et compatissant pour qui mon admiration n’a fait que grandir au cours des vingt dernières années.

J’ai lu Everest : l’arête ouest pour la première fois en 1965, à l’âge de onze ans, et cette œuvre a changé le cours de ma vie. Je l’ai relue à de nombreuses reprises au fil des décennies qui ont suivi, encore dernièrement au moment d’écrire cet avant-propos, et son effet sur moi est toujours puissant. Je me suis encore une fois senti ému par la beauté simple des phrases, le rythme exquis, les remises en question, les photographies évocatrices et l’humilité qui caractérise ce livre. À ma dernière lecture, j’ai été particulièrement frappé par le plaisir immense qu’a pris Tom à participer à ce qu’il considère, avec sobriété, comme l’une des plus grandes aventures imaginables, et sa gratitude d’avoir pu partager cette expérience avec des compagnons qu’il adorait. En fin de compte, non seulement Hornbein a joué un rôle crucial dans l’un des plus extraordinaires exploits de l’histoire de l’alpinisme, mais le récit qu’il en a fait est l’un des meilleurs textes jamais écrits sur cette aventure singulière et hasardeuse, au charme sans commune mesure, qu’est la quête des sommets.

Jon Krakauer

Cela nous rappelle que chaque homme est unique. Nous sommes des agglomérats de poussière, la lumière d’une étoile, écrit Loren Eiseley. Si vous observez attentivement le frontispice [désormais la couverture] – la photographie de Barry Bishop montrant Tom Hornbein et Willi Unsoeld à proximité de l’arête ouest –, si vous l’observez longtemps, comme je l’ai fait en préparant ce livre, quelque chose d’extraordinaire se produira sous vos yeux. Désormais, les deux alpinistes ont dépassé la neige au premier plan, et il vous faut regarder plus haut, au niveau des rochers sis juste au-dessous du sommet. Une personne avec de l’imagination n’aura aucun mal à y déceler la pulsation fugace d’un point lumineux. La lumière d’une étoile. Par quels moyens la poussière est-elle parvenue à la déposer là ? Comment est-il possible qu’un agrégat de cellules d’une complexité sans pareil ait su s’organiser et, fait plus étonnant encore, atteindre un tel lieu ? Ce désir d’explorer, cette détermination à aller toujours plus haut, cette propension à réussir, cette joie qui chavire notre cœur quand ce moment arrive, aussi bref soit-il dans l’incommensurable éternité, qu’il s’agisse de vous, de moi, ou de Tom et de Willi, voilà pourquoi nous nous sentons reconnaissants du génie de l’homme et de la magnifique planète sur laquelle il lui faut vivre.

David Brower, extrait de l’avant-propos de la première édition, 9 septembre 1965

UNE DERNIÈRE PRÉFACE

Des volées d’oiseaux disparues dans les cieux ; Un nuage aussi est passé, vagabond solitaire. Me voilà seul avec le mont Jingting, s’élevant au loin, Jamais nous ne nous lassons l’un de l’autre, la montagne et moi.

LI BAI

Willi Unsoeld comparait souvent l’ascension de l’Everest à l’albatros de La Complainte du vieux marin, le poème de Samuel Coleridge : « Une fois que tu l’as réalisée, elle reste pendue à ton cou pour le reste de ta carrière. Et il est très difficile de s’en défaire. » Dans mon cas, cela s’est avéré impossible. À mon retour du Népal en 1963, une partie de moi n’avait qu’une envie : tourner la page de l’Everest et aller de l’avant. Mais un demi-siècle plus tard, lorsque je regarde en arrière, je sais que notre ascension et ses ramifications ont grandement façonné ma vie, souvent de manière extraordinaire.

Une des choses auxquelles j’ai beaucoup songé au cours des cinq dernières décennies est le rôle qu’a joué la chance dans les événements décrits dans ces pages. C’est en bonne partie le fruit du hasard, d’un heureux hasard, si je suis parvenu à gravir l’arête ouest et si j’ai survécu pour raconter cette histoire. En effet, n’eût été une série d’incidents providentiels, je ne me serais pas envolé pour le Népal avec mes compagnons en février 1963. Quand le chef de l’expédition, Norman Dyhrenfurth, m’a invité à rejoindre son équipe en 1963, j’étais dans la Navy, la marine américaine, en garnison à San Diego. J’ai demandé à deux reprises la permission de participer à l’American Mount Everest Expedition (AMEE) et, à deux reprises, la Navy a rejeté ma demande. Par hasard, Willi et moi nous sommes croisés à l’automne 1962, alors qu’il partait travailler au Népal pour le Corps de la Paix, récemment créé. Je lui ai fait part de la situation délicate dans laquelle je me trouvais. Le lundi suivant, on m’a demandé de quitter la salle d’opération de l’hôpital naval de San Diego pour répondre à l’appel d’un amiral, qui m’a informé que j’étais autorisé à quitter prématurément la Navy pour prendre part à l’expédition. En effet, avant de traverser le Pacifique, Willi avait téléphoné à son patron, Sargent Shriver, le fondateur du Corps de la Paix, pour lui faire connaître mon embarras. Shriver avait contacté son beau-frère, le président Kennedy, qui avait appelé à son tour son ministre de la Défense, Robert McNamara, pour qu’il fasse suivre l’ordre de mon renvoi à la vie civile jusqu’à l’amiral à qui j’ai parlé.

Il n’y a pas de chance sans malchance. Deux jours après notre arrivée au camp de base de l’Everest, nous en avons fait l’amère expérience quand un gigantesque sérac s’est détaché de la cascade de glace du Khumbu, tuant instantanément Jake Breitenbach, qui grimpait en contrebas.

Huit semaines plus tard, alors que l’expédition tirait à sa fin et qu’une violente tempête venait de dévaster le camp 4W, sur l’arête ouest, en manquant de nous emporter avec elle, nous pensions que nos chances d’atteindre le sommet par cette voie s’étaient évanouies. Mais la tempête a laissé place à un temps idéal et, quatre jours plus tard, alors que nous rassemblions nos forces pour une ultime tentative, nous avons découvert que le vent avait déplacé un important cumul de neige instable, éliminant tout risque d’avalanche dans le couloir raide et étroit que mes compagnons avaient surnommé « le piège à avalanches de Hornbein » : nous disposions désormais de conditions presque parfaites.

Pour ce qui est du vent, nous avons été encore plus chanceux au cours de la nuit qui a suivi notre arrivée au sommet. Une brise rude et glaciale avait soufflé toute la journée. Peu après le début de la descente, nous avons été contraints de bivouaquer à plus de 8 500 mètres, sans abri, sans sacs de couchage, sans nourriture, sans eau et sans lampes torches en état de marche. De plus, nos bouteilles d’oxygène étaient presque vides. Nous serions morts si le vent ne s’était pas calmé.

Alors oui, nous avons eu de la chance. Beaucoup de chance. Toutefois, quand j’ai prononcé ces mots devant un dignitaire népalais, lors d’une réception organisée au palais royal de Katmandou à notre retour, il m’a répondu : « On provoque sa propre chance. »

Tandis que Willi et moi nous tenions au sommet de l’Everest, au coucher du soleil, le 22 mai 1963, j’essayais de trouver un sens à cette aventure. Cinquante ans plus tard, je commence à comprendre. L’ascension en tant que telle n’était qu’une des nombreuses expériences d’alpinisme qui ont enrichi mon existence ; ce sont ses ramifications qui ont changé le cours de ma vie. Aujourd’hui, je ne peux plus nier – comme j’ai tenté de le faire pendant des années – que l’Everest a transformé ma vie de multiples façons, toutes inespérées.

En voici un exemple : au début de l’année 1970, j’étais chargé de l’anesthésie lors d’une intervention chirurgicale d’urgence sur un bébé. À mes côtés, à la tête de la table d’opération, se tenait la pédiatre de la jeune patiente, qui souhaitait savoir pourquoi on avait soudainement transporté la petite fille aux urgences. Lors d’un léger moment de répit pendant l’opération, elle m’a demandé : « Pourquoi avez-vous grimpé le mont Everest ? » Afin d’esquiver une question qu’on me posait trop souvent, j’ai rétorqué : « Pourquoi votre bras est-il en écharpe ? » Elle m’a expliqué que l’accident s’était produit tandis qu’elle apprenait à descendre en rappel. Placé au pied d’une petite falaise, son moniteur avait tiré sur la corde au moment où elle s’apprêtait à s’élancer, la délogeant de son perchoir. La descente, pour le moins rapide, s’était terminée par un coude cassé et une vertèbre comprimée. Je lui ai suggéré d’abandonner son cours et de me laisser lui enseigner l’escalade. Aujourd’hui, plus de quatre décennies plus tard, jamais nous ne nous lassons l’un de l’autre, ma compagne et moi, pour paraphraser le poème de Li Bai.

***

L’expédition n’a pas pris fin, ai-je découvert, à notre retour chez nous, en juin 1963. À ma surprise, notre ascension et le livre que je lui ai consacré ont marqué la vie d’autres personnes. L’inspiration que nous donnons ou qui nous est donnée est un cadeau qui n’a pas de prix.

Pour les plus chanceux d’entre nous, la majeure partie de nos vies s’est déroulée après 1963, et les relations que nous entretenions ont continué d’évoluer. Je n’avais pas tout à fait compris la force du lien qui s’était développé entre nous avant nos retrouvailles à l’automne 1998, causées par la mort soudaine de Lute Jerstad quelques mois auparavant au cours d’un trek avec sa famille et des amis aux abords de l’Everest. Son décès à l’âge de soixante-deux ans nous a rappelé que nous partagions quelque chose de précieux et nous a incités à anticiper de cinq ans le quarantième anniversaire de notre ascension.

Lute était le huitième membre de l’AMEE à mourir. Jake Breitenbach, Dan Doody et Willi avaient perdu la vie en montagne, Barry Bishop et Barry Prather dans un accident de voiture, Jim Ullman et Dick Emerson des suites d’une maladie. Sept des vingt et un membres de l’expédition sont encore en vie : Norman Dyhrenfurth, Maynard Miller1, Dick Pownall, Al Auten, Jim Whittaker, Dave Dingman et moi-même. Le plus âgé, Norman, le chef de notre expédition, a quatre-vingt-quatorze ans, et le plus jeune, soixante-seize. Des quatre alpinistes qui se sont blottis les uns contre les autres au cours d’un bivouac improvisé à 8 530 mètres d’altitude le 22 mai 1963 – Jerstad, Bishop, Unsoeld et Hornbein –, je suis le seul encore vivant.

Tant de retours en arrière, tant de réflexions – peut-être parce que le passé est maintenant bien plus riche que l’avenir. Dans ma neuvième décennie désormais, il est clair que la ligne d’arrivée n’est plus très loin. Comme Gil Roberts l’a écrit dans une lettre d’adieux à ses amis, peu de temps avant de mourir du cancer en 2000, « personne ne finit sa vie vivant ». Six mots si évident et pourtant si profond qui ont eu une grande influence sur ma manière d’envisager la fin de vie. J’ai partagé les derniers moments de deux autres membres de l’équipe : Barry Corbet et Jim Lester, deux personnes qui ont occupé une place particulière dans ma vie après que Dick et Willi n’étaient plus là pour « gérer Hornbein », comme Willi avait coutume de dire. (Je sens encore parfois la main de Willi sur mon épaule.)

Confrontés à des problèmes de santé incurables, Gil Roberts, Barry Corbet et Jim Lester se sont obstinés à choisir le moment de leur départ. Je soupçonne les alpinistes (entre autres) de nourrir une illusion de contrôle et de faire perdurer ce besoin jusqu’au tout dernier acte de leur vie, celui de mourir.

Notre ascension de l’arête ouest n’aurait pu se faire sans Barry. Trois ans plus tard, en compagnie de Pete Schoening et de John Evans, il a réalisé la première ascension du mont Vinson, le point culminant du continent antarctique, et dans les jours qui ont suivi, John Evans et lui ont gravi le mont Tyree, sa plus belle ascension, selon ses dires. Puis, en 1968, Barry tournait un film de ski quand l’hélicoptère dans lequel il se trouvait s’est écrasé. Barry n’a jamais pu remarcher et a passé les trente-six années suivantes dans un fauteuil roulant. Il est devenu le rédacteur en chef de New Mobility, un magazine destiné aux personnes souffrant de blessures à la moelle épinière ou de problèmes similaires. C’était un écrivain éloquent et courageux, un ardent défenseur de ceux vivant en situation de handicap. Je me demande parfois quelle voie lui aurait permis, s’il n’avait pas été paralysé, d’avoir un impact aussi grand sur la vie des autres.

Barry et moi prenions plaisir à discuter d’innombrables sujets, nobles comme triviaux, parmi lesquels le suicide assisté. Il me disait que de nombreux handicapés craignaient que la légalisation de l’euthanasie ne conduise progressivement à l’élimination pure et simple des infirmes, ce fardeau pour la société. Barry partageait en partie cette opinion, mais il ressentait aussi le besoin d’être maître de ses décisions. Quand on lui a diagnostiqué un cancer métastatique, il a choisi, comme Gil avant lui, de renoncer au traitement, qui ne lui promettait qu’un prolongement modeste de son existence au prix d’une baisse inacceptable de sa qualité de vie. Il était impensable pour lui de quitter son nid d’aigle sur la Lookout Mountain, dans le Front Range au Colorado, pour passer le reste de ses jours dans un mouroir.

Au début du mois de décembre, en 2004, la fille de Barry, Jen, m’a appelé pour m’annoncer que Barry avait commencé son dernier jeûne ; elle voulait également savoir si je souhaitais être auprès de lui et de sa famille pour ses derniers jours. Ces moments passés aux côtés de Barry, de ses enfants et de leurs épouses, de quatre petits-enfants et d’un autre ami proche venu du Wyoming se sont révélés plus importants que l’Everest dans ma vie. Nous avons ri et pleuré, nous avons soutenu Barry (comme nous nous sommes soutenus les uns les autres) et nous avons fait de notre mieux pour que les effluves émanant de la cuisine ne le fassent pas renoncer à son jeûne. En soirée, nous regardions les grands films qu’il avait réalisés, nous lisions de la poésie et Winnie l’Ourson, nous étions là, tout simplement. C’était lui notre guide, lui qui tenait le bout effilé de la corde pour sa dernière ascension. Encore une fois – comme lorsqu’il avait proposé spontanément que Willi et moi grimpions ensemble au moment de décider quelle équipe tenterait le sommet de l’Everest –, il nous accordait sa confiance tout en nous chargeant d’une responsabilité. Le 18 décembre 2004, trente-huit ans jour pour jour après son ascension du mont Vison, Barry a fermé les yeux, sa respiration s’est arrêtée et sa veillée a pris fin.

Barry était pour moi un ami ainsi qu’un héros, ce qu’il n’aimait guère. Je lui ai fait remarquer que c’était son problème, pas le mien. Barry considérait la mort comme ce qui fait suite à la vie, contrairement au fait même de mourir, qui en était le chapitre final. Il y a fait face avec élégance et virtuosité, comme tant d’autres événements au cours de son voyage long de soixante-huit ans.

En 2009, Jim Lester a appris qu’il souffrait de la maladie de Charcot. Lui aussi a choisi de mettre fin à ses jours en jeûnant. Je lui ai rendu visite peu de temps avant son décès, surpris une nouvelle fois par la vitalité qui imprègne les derniers moments d’une vie. Tout comme Barry, Jim avait fait ma connaissance lors de l’expédition. Psychologue de formation, il n’avait alors aucune expérience d’alpinisme : Norman l’avait persuadé de se joindre à l’équipe pour diversifier les objectifs scientifiques de l’expédition. L’Everest n’avait pas éveillé chez lui la passion des montagnes, mais il y avait trouvé matière aux recherches qu’il allait poursuivre jusqu’à ses derniers jours : la perception de soi des alpinistes et leurs interactions pendant l’ascension d’un haut sommet à l’environnement parfois inhospitalier. Dans la foulée de l’expédition, Jim avait proposé à Nawang Gombu et à cinq de nos Sherpas de leur faire visiter les États-Unis. Pendant six semaines, il les avait conduits d’une côte à l’autre pour leur montrer les plus beaux paysages et monuments du pays tout en s’arrêtant chez certains membres de l’expédition. Quatre décennies plus tard, Jim est retourné au Népal pour voir ce que nos Sherpas étaient devenus. Ceux qui étaient encore vivants l’ont reçu avec enthousiasme ; ailleurs, ce sont leurs veuves ou leurs enfants qui l’ont accueilli dans leurs maisons et dans leurs vies.

Les passions de Jim ne se limitaient pas à son travail de psychologue. Parmi celles-ci se trouvait la jeune hôtesse de l’air de la Pan Am qu’il avait rencontrée dans l’avion, au retour de l’Everest. Cette rencontre magique entre Jim et Val s’est rapidement transformée en une longue et superbe relation. Jim était également un musicien de jazz accompli, qui jouait du piano et du trombone. Il s’intéressait tant aux origines de ce style de musique et à l’un de ses pionniers, le pianiste Art Tatum, qu’il a fini par écrire une biographie de celui-ci, Too Marvelous for Words. Enfin, comme le prouvent les clichés publiés dans ce livre, l’appareil photo de Jim, de même que celui de Dick Emerson, était une extension de son âme.

En 2006, Kathy et moi avons quitté notre maison dans le nord-ouest des États-Unis, où je vivais depuis quatre décennies, pour la vallée d’altitude où j’avais découvert les montagnes à l’âge de treize ans. La boucle était bouclée. Ce lieu est, pour moi, digne d’un conte de fées : je sors grimper au milieu des dalles et des couloirs de granite du Lumpy Ridge ; je m’arrête sur un grand tertre pour reprendre mon souffle et regarder les lumières danser sur les panaches de neige qui voilent les contours du Longs Peak et des autres sommets des Rocheuses ; je profite sans retenue du toit en ardoise de ma maison d’enfance.

L’aventure, quoique moins rocambolesque, continue aujourd’hui – lors de ces balades en solitaire derrière mon domicile, lors de randonnées, d’ascensions ou de sorties en ski. J’ai la chance d’être entouré de jeunes gens patients et bienveillants qui s’adaptent à mon rythme et me ramènent vivant… et radieux. Parmi eux se trouve Jim Detterline, un ancien garde-forestier des environs qui m’a fait découvrir, en 1995, sur le Diamond du Longs Peak, ce que le monde de la verticalité recèle de spirituel. L’année suivante, nous y sommes retournés pour tenir une promesse faite à Clerin Zumwalt, dit Zumie, un guide plein d’entrain qui arpentait le Longs au début des années 1930, et déposer un peu de ses cendres sur le sommet minuscule qui porte son nom. Ce jour-là, je suis retourné en haut de Zumie’s Thumb (le pouce de Zumie), trente-cinq ans après avoir réalisé la première ascension aux côtés de deux autres compagnons, et j’ai découvert au passage que les chaussons d’escalade d’aujourd’hui pouvaient contrer les effets de la vieillesse.

Lors du quarante-huitième anniversaire de notre ascension de l’Everest, j’ai fait l’expérience de la splendeur mystique de la Devils Tower, dans le Wyoming, tandis que je peinais à grimper l’une de ses colonnes, et ce, malgré les encouragements continus de Jon Krakauer quelques mètres plus haut. L’année suivante, dans le cadre des longues célébrations de mon quatre-vingtième anniversaire, Harry Kent, Chris Reveley et Mark Donahue m’ont accompagné dans l’ascension du Keyhole Ridge, sur le Longs, une voie fort agréable qui offre une vue superbe et que, bizarrement, je n’avais pas remarquée dans ma jeunesse.

Les autres agréments de cette neuvième décennie sont tout aussi précieux : apprendre tant bien que mal à jouer du piano ; faire du pain ; mettre mon nez dans les affaires de l’Altitude Research Center de l’Université du Colorado à Denver ; et aider une tendre amie, Cynthia Hunt, à changer la vie de ceux qui habitent dans les hauts villages isolés des montagnes du Ladakh, en Inde.

Everest : l’arête ouest se termine sur une note un peu pessimiste : « C’est chose étrange que l’accomplissement d’un rêve ne fasse place qu’au doute. » Aujourd’hui, un demi-siècle plus tard, cette conclusion ne semble pas dénuée de toute logique : c’est par les rêves que tout débute, et le doute n’est autre que le moteur de la créativité, en alpinisme comme dans bien d’autres domaines. C’est pourquoi les rêves se poursuivent.

L’aventure et les incertitudes qui l’accompagnent sont encore au cœur de mon existence. Et les gens avec qui je la partage me sont chers : la jeune femme avec un bras en écharpe, mes enfants et un cercle précieux d’amis attentionnés, ici et dans mes vieux repaires du nord-ouest des États-Unis. Par quelle magnifique alchimie le doute s’est-il transformé en or ?

Tom Hornbein Estes Park (Colorado) Janvier 2013

1. Maynard Miller est décédé le 26 janvier 2014 à l’âge de 92 ans. [N.d. T.]

LES PRÉFACES PRÉCÉDENTES

Une fois la plus haute montagne du monde gravie, que reste-t-il à accomplir ? Rien n’est à la hauteur. Il faut alors viser quelque chose de plus grand que l’Everest.

WILLI UNSOELD

Préface à la troisième édition

La moitié d’une vie s’est écoulée depuis les événements que relate ce livre. Parfois, mû par l’impression d’être maintenant une tout autre personne, je me demande si j’y ai vraiment pris part. Et pourtant, alors que la folie de l’Everest fait rage aujourd’hui, pas un seul jour ne passe sans que quelque chose me rappelle que j’y suis allé. Dans la préface originale, j’ai écrit avec prémonition : « L’Everest n’a rien d’une entreprise personnelle. Cette montagne appartient à bien des hommes. »

Beaucoup de choses ont changé depuis 1963. Le mont lui-même, notamment. S’il a peu évolué sur le plan géologique, les gypaètes barbus qui le survolent ont forcément remarqué que le nombre de créatures lilliputiennes et bigarrées qui s’accrochent à ses flancs a augmenté. Comme c’est souvent le cas avec les montagnes très courues, la notoriété a modifié le rapport que l’homme entretenait avec l’Everest. La découverte d’un haut sommet conduit à des missions d’exploration, qui cherchent à établir une voie pour le gravir. Aux tentatives initiales succède inévitablement la première ascension. Il s’agit ensuite pour l’homme de tester ses limites : en empruntant des voies plus difficiles ; en optant pour les saisons les plus rudes ; et, enfin, en adoptant un style plus pur, comme les ascensions de style alpin, qui sont basées sur la rapidité, la légèreté et l’autonomie (sans l’aide de Sherpas ou de bouteilles d’oxygène). C’est Reinhold Messner qui a lancé cette dernière tendance en 1980, lorsqu’il a réalisé l’ascension de la face nord de l’Everest en solo et sans matériel d’oxygénation. Dick Emerson aurait dit que ces évolutions permettent de laisser planer un doute sur l’issue d’une ascension et maintiennent ainsi la motivation à son maximum. Elles ouvrent de nouvelles possibilités, rendant la montagne plus accessible aux aventuriers futurs et attisant l’intérêt de ceux qui souhaitent innover.

Parce que l’Everest est le point culminant de la planète, il attire des alpinistes de nombreuses nationalités, aux compétences toujours plus incertaines, qui cherchent à tester leurs limites et espèrent (avec un peu de chance) rentrer chez eux auréolés d’un semblant de notoriété. L’alpinisme avec guide existe aujourd’hui sur tous les principaux sommets du monde et c’est en 1985, avec l’ascension de Dick Bass, que cette pratique a fait son entrée sur l’Everest. Depuis, même les moins expérimentés ont la possibilité de gravir la plus haute montagne sur Terre à condition de disposer du soutien approprié, d’être en bonne forme physique, d’être motivés et d’être suffisamment riches. Au cours des dernières années, le camp de base près du glacier du Khumbu s’est transformé en une petite ville jonchée de tentes et grouillant de centaines d’alpinistes venus des quatre coins de la planète, accompagnés d’un grand nombre de Sherpas.

Le but n’est plus que quelques personnes atteignent le sommet, mais que l’ensemble d’un groupe y parvienne. À la fin de cette année, plus de mille ascensions de l’Everest auront été réalisées, principalement par des alpinistes peu expérimentés. Ce chiffre ajoute une dimension nouvelle et plus complexe à la sociologie de l’alpinisme et aux risques pris sur l’Everest. Lorsque Willi et moi avons mis le cap sur le sommet le 22 mai 1963, nous étions seuls. Nous ne pouvions compter que sur nous-mêmes ; nous n’avions à nous soucier que de nous-mêmes. Le fait d’être séparés de nos proches et de toute aide extérieure renforçait notre vigilance. Aujourd’hui, lors des belles journées printanières, il y a parfois foule aux abords du sommet et trop nombreux sont ceux qui ont l’impression qu’on leur viendra en aide. Ce sentiment de sécurité pousse des individus déterminés mais manquants d’expérience dans des situations où ils n’ont ni les compétences ni le jugement nécessaires pour s’en sortir par eux-mêmes. La vie et les rêves d’autres personnes sont mis en péril quand on se sent obligé, par altruisme, de porter secours. De plus, des files se forment au pied de certains passages délicats, comme le ressaut Hillary, et forcent les alpinistes à attendre leur tour pendant une heure, voire plus. Or l’un des plus anciens préceptes en matière de sécurité en montagne est de monter et de redescendre rapidement, car l’immobilité est souvent annonciatrice de catastrophes.

Si l’Everest a attiré l’attention du grand public, les événements dramatiques du printemps 1996, relatés dans des récits comme Tragédie à l’Everest de Jon Krakauer, un best-seller d’une grande force introspective, n’y sont pas pour rien. Une autre cause de ce qu’un anthropologiste a nommé la « nouvelle vogue de l’Everest » tient à l’immédiateté des communications satellites. On connaît aujourd’hui, en temps réel ou presque, la situation sur ce qui était naguère un des endroits les plus reculés de la planète.

Ce nouvel Everest m’inspire des sentiments mitigés. D’un côté, mon esprit admet que cette évolution était inévitable ; de l’autre, mon âme s’en attriste et regrette que l’aventure sur les pentes du point culminant de la planète ait perdu tout caractère spirituel. Je suis heureux d’être né à une autre époque et d’avoir été au bon endroit au bon moment.

Nous, les survivants de cette aventure, avons trente-cinq ans de plus. Nous ne nous sommes pas enhardis, nous avons même un peu ralenti. Des vingt hommes de l’équipe initiale, huit ne sont plus en vie. Quand j’ai écrit la préface de la deuxième édition en 1980, j’étais encore tourmenté par la mort de Willi un an plus tôt sur le mont Rainier. Willi et Dick, qui est mort du cancer trois ans plus tard, sont encore au cœur de ma vie, quoique je ne puisse plus me chamailler avec eux. Jake Breitenbach est décédé sur la cascade de glace. Jim Ullman et Dan Doody sont morts peu après l’expédition. Plus récemment, Barry Prather, Barry Bishop et Jimmy Roberts sont eux aussi partis. C’est l’appareil photo de Barry Bishop qui a saisi l’instant exceptionnel qui figure en couverture de ce livre. Nous, les survivants, continuons à grimper, du moins métaphoriquement. L’Everest a changé notre destinée.

Ce n’est qu’au cours des deux dernières décennies que j’ai compris – ou que j’ai admis – que les montagnes ont façonné ma vie. Dès mes plus jeunes années, je m’étais rendu compte qu’il y avait un monde entre, d’un côté, l’ascension des sommets des Rocheuses et, de l’autre, l’escalade de ma maison et des arbres de mon jardin, à Saint Louis. Passionné par les rochers, j’ai obtenu une licence en géologie à l’Université du Colorado, où l’alpinisme m’a conduit aux secours en montagne, puis au secourisme. Après ma troisième année de licence, j’ai décidé de faire médecine. Je m’imaginais devenir médecin généraliste dans une ville de montagne du Colorado ou du Wyoming, mais ma faculté, axée sur la formation de spécialistes, m’a vite fait changer d’avis. Pendant mon temps libre, j’ai commencé à lire sur la vie à haute altitude, m’interrogeant sur les réactions physiologiques du corps humain. Mon professeur de chirurgie a suggéré que je fasse de l’anesthésiologie ma spécialité afin de pouvoir continuer à prendre en charge des patients tout en menant une carrière universitaire en physiologie.

À mon retour de 1’Everest en 1963, j’ai commencé mon premier véritable emploi : un poste de professeur à la Faculté de médecine de l’Université de Washington. J’étais face à un avenir rempli d’incertitudes. Réussirais-je à réaliser mes rêves universitaires et à devenir un clinicien, un enseignant et un scientifique, ou serais-je à jamais étiqueté comme le « toubib qui a gravi l’Everest » ? Pendant des années, j’ai tenté de tenir la montagne et la médecine séparées.

La vieillesse m’a permis d’accepter mes réussites ainsi que mes limites. Désormais, je comprends que la montagne et la médecine sont faites de la même étoffe. La montagne m’a enseigné de nombreuses leçons qui ont défini mon identité et mes interactions avec ceux que j’ai côtoyés : mes collègues médecins et scientifiques, mes étudiants, mes compagnons d’escalade et le reste de mes amis, ma femme et mes enfants ainsi que tous ceux qui, contre toute attente, ont été touchés par ce livre.

Escalader des montagnes, tout particulièrement les sommets périlleux de l’Himalaya, est une entreprise égoïste. Je crois toutefois que cette quête en apparence inutile débouche sur un gain précieux. En tant que médecin spécialisé dans une discipline à haut risque, j’ai pu me rendre compte que le risque est un ingrédient essentiel à la vie. Apprendre à accepter l’incertitude permet de garder son calme dans des situations de crise. Être prêt à prendre des risques, c’est également être prêt à faire des découvertes ; c’est faire preuve de créativité dans les sciences, dans les arts ou dans tout autre domaine qui s’aventure en territoire inconnu. Enfin, en acceptant que l’issue d’un projet est toujours incertaine et l’échec souvent envisageable (car cela fait partie de la définition même d’un risque), nous apprenons, en tant que société, à affronter plus sereinement les défis qui se dressent devant nous, que ce soit sur le plan écologique ou humain.

L’alpinisme produit également des héros qui nous inspirent et que nous cherchons à imiter. Mon enfance en était remplie. Je me sens un peu gêné de me voir conférer ce statut maintenant que notre ascension fait partie de l’histoire de l’alpinisme. Je me rends compte également que les héros sont tout aussi importants pour moi aujourd’hui qu’ils l’étaient dans ma jeunesse. Il n’y a pas d’âge pour avoir des héros.

À présent, j’ai conscience que ce livre traite avant tout de l’acceptation des risques et de la poursuite de nos rêves. Peut-être qu’il vaut moins en tant que récit historique d’une ascension dans l’Himalaya qu’en tant que métaphore d’une tranche de vie.

Tom Hornbein Seattle (État de Washington) Le 13 avril 1998

Préface à la deuxième édition

Il y a quelques jours, une nouvelle dans un bulletin d’informations a ravivé l’un de mes rêves les plus chers. Elle annonçait que l’alpiniste Wang Hung Pao, membre de l’expédition chinoise qui avait atteint le sommet de l’Everest par le versant nord en 1975, avait récemment perdu la vie dans une avalanche lors d’une mission de reconnaissance. Il participait à une tentative sino-japonaise de la face nord directe. Peu avant sa mort, il avait raconté à un coéquipier japonais, Ryoten Hasegawa, qu’en 1975, sur les dalles de calcaire près de l’arête nord-est de l’Everest, il avait trouvé le corps d’un homme portant des vêtements en loques dont le style ressemblait à celui des alpinistes anglais de l’entre-deux-guerres. Pouvait-il s’agir de George Leigh Mallory ou de son compagnon, Andrew Levine, que Noel Odell avait aperçus pour la dernière fois alors qu’ils montaient vers le sommet au matin du 8 juin 1924 ? Que leurs corps aient pu être préservés, que ces deux hommes puissent être plus qu’un mythe était à la fois décevant et passionnant. Si on retrouvait un appareil photo, saurait-on s’ils avaient atteint le sommet avant de succomber ?

Cet événement contraste avec mon humeur, moi qui écris ces lignes à l’aube du premier anniversaire de la mort de Willi Unsoeld, tué dans une avalanche sur le mont Rainier. Durant l’année qui vient de s’écouler, Willi a occupé mes pensées tout autant que par le passé. Je suppose que cela ne changera jamais, car, comme celui de Mallory, l’héritage de Willi perdurera sans que le temps puisse le ternir. Pourtant, dix-sept ans après notre ascension, je reste de marbre (pas tout à fait : mes yeux s’embuent à des moments inattendus) tandis que je couche des mots sur le papier pour cette nouvelle édition et que je repense au prix que nous avons payé – le prix, semble-t-il, de notre passion pour les montagnes. Willi dirait qu’il faut regarder la mort droit dans les yeux pour vivre pleinement. Mais parfois, elle nous force à baisser le regard. Jake Breitenbach est mort sur la cascade de glace au pied de l’Everest ; Dan Doody, peu de temps après, en gravissant une falaise de glace sur le mont Washington ; Marc Emerson, le fils de Dick et de Pat, âgé de dix-sept ans, dans une chute lors d’une sortie d’escalade, il y a presque dix ans ; Nanda Devi Unsoeld dans les bras de Willi sur les hauteurs de la montagne dont elle portait le nom, deux ans et demi avant que son père ne meure à son tour. La liste continue, mais à quoi bon ? Je sonde le passé et mon chagrin en quête de ce qui me permettra d’expliquer leur disparition. La réponse est simple : ils n’avaient, nous n’avions pas le choix. Nous partagions tous la même dépendance ; nous ne prenions pas toujours la mesure des risques ; et un esprit de camaraderie profond et agréable prédominait. Nous qui vivons encore, nous qui nous souvenons, nous continuons : quoique nous nous soyons assagis, notre enthousiasme et notre vitalité sont toujours intacts, forts des moments que nous avons partagés avec passion et qui font désormais partie de notre mémoire vivante.

Willi est mort à cinquante-deux ans. Sur les hauteurs du mont Rainier, en plein hiver, le vieux guide essayait de tirer un groupe d’étudiants du Evergreen College d’un mauvais pas. Il s’était hissé jusque-là sur une paire de hanches artificielles qui avaient remplacé les originales peu de temps auparavant. Il avait en effet usé ces dernières jusqu’à ce que la douleur ne soit plus supportable. Redescendant dans une tempête de neige, la première cordée de quatre fut emportée par une avalanche plus véhémente que celle que Willi et moi avions connue sur le Masherbrum, en 1960. Willi et Janie Diepenbrock furent ensevelis trop profondément.