Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Montblanc

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Französisch

- Veröffentlichungsjahr: 2020

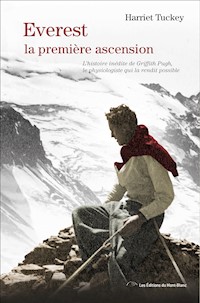

Ce récit publié pour le 60ème anniversaire de la conquête de l’Everest est un événement majeur pour l'histoire de l’himalayisme car il dévoile une version très différente de celle racontée jusqu'alors : le rôle majeur de Griffith Pugh, le physiologiste qui participa à l’expédition de 1953. Sans ses recherches, l'ascension de l'Everest n'aurait jamais pu être réalisée ainsi que la plupart des sommets de plus de 8000 m.

À PROPOS DE L'AUTEURE

Harriet Tuckey : L’auteure est la fille de Griffith Pugh, le physiologiste qui participa à l’expédition de 1953. Après 9 années de recherche, elle a réussi à rétablir à la fois le rôle unique qu’il eut dans la course à l’Everest et aux géants de l’Himalaya, mais aussi son impact sur la communauté scientifique par les recherches qu’il effectua et dirigea, en particulier lors de la plus grande expédition scientifique effectuée en Himalaya (1961 – l’expédition de la hutte d’argent) qui fut à la base de la création d’une nouvelle spécialité médicale, la médecine de l’altitude.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 675

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Couverture

Page de titre

À Netia, Lizzie et Rosie

INTRODUCTION La conférence du 40e anniversaire

Rarement, depuis que Francis Drake ramena son galion, le Golden Hind, en baie de Plymouth, un explorateur britannique a offert à son souverain un trophée aussi glorieux que celui que John Hunt et ses hommes ont déposé aux pieds de la reine Elisabeth le jour de son couronnement.The Times, 2 juin 1953, Commentaire sur la récente « conquête » du mont Everest

Un soir de mai 1993, je me débattais pour amener mon père, assis dans un fauteuil roulant que nous avions emprunté, dans la salle de conférence bondée de la Royal Geographical Society, ma mère nous suivant de près. Forçant notre chemin au travers de la foule, nous atteignîmes une rangée de sièges tout devant, réservée aux membres de l’expédition de 1953 au mont Everest. Mon père, le docteur Griffith Pugh, était le membre de l’expédition le plus âgé. La conférence à laquelle nous allions assister était la célébration du quarantième anniversaire de la « conquête » de l’Everest.

Je n’avais que six ans en 1953, mais je me souviens encore de la réaction euphorique du public à l’annonce du triomphe britannique. L’Everest fut gravi le 29 mai. La nouvelle fut transmise en urgence dans le plus grand secret, mais ne fut officiellement annoncée que le 2 juin à grand renfort de publicité nationaliste, le matin du couronnement de la jeune reine Elisabeth. C’était comme si le trophée de l’Everest était posé aux pieds de notre nouvelle reine pour lui rappeler la grandeur intrinsèque de ses loyaux sujets, écrasés par l’austérité de l’après-guerre et la perte de l’Empire. Les jeunes hommes furent transportés par un élan de fierté et de patriotisme. Ce fut un moment de réjouissance et d’exaltation, et maintenant, quarante années plus tard, il était célébré par une conférence illustrée donnée par des membres de l’expédition, suivie d’une brillante réception dont la reine Elisabeth serait l’invitée d’honneur.

Les sièges du deuxième rang, juste derrière celui de la reine et de la famille royale, étaient réservés aux membres de l’expédition de 1953. Les officiels étaient tendus : ils devaient faire en sorte que les nombreux spectateurs soient tous assis lorsqu’il leur faudrait se lever, respectueusement, à l’arrivée de la reine. Soudain l’idée que le fauteuil roulant de mon père pourrait constituer un obstacle s’il devait rester devant leur vint à l’esprit et, après beaucoup de tergiversations, ils décidèrent de laisser ma mère devant et expédièrent mon père tout au fond de la salle de conférence où il ne gênerait pas. Je le laissai là, seul, assis dans le fauteuil roulant dans l’allée au dernier rang, une silhouette minuscule, recroquevillée, lui qui avait été si grand, fort et athlétique. Ses cheveux roux indisciplinés, qui avaient pris une couleur de blé mûr mais sans aucune nuance de gris pour témoigner de ses quatre-vingt-trois ans, avaient pu être domptés par du gel et ses lunettes épaisses tombaient, un peu de travers, sur son nez.

J’avais accepté à contrecœur d’aller à la Royal Geographical Society, seulement parce que ma mère m’avait persuadée de l’aider à transporter mon père pour cette occasion prestigieuse. Mon père était devenu partiellement invalide à la suite d’une série d’accidents, et ma mère, qui était affaiblie, se sentait incapable de s’occuper seule du fauteuil roulant. Il avait été pour moi un père absent et irascible. Je ne m’entendais pas avec lui, et je ne lui avais jamais posé de questions sur son travail et n’en savais quasiment rien, si ce n’est que ma mère estimait qu’il n’avait pas reçu une juste reconnaissance pour ce qu’il avait accompli. Sa place actuelle au fond de la salle de conférence semblait confirmer le sentiment de ma mère d’une manière aiguë car les organisateurs savaient depuis longtemps que Griffith était infirme. Malgré tout, je trouvai une place libre quelques rangées devant lui et me préparai à écouter la conférence, avec l’idée qu’elle m’ennuierait.

Pourtant, alors que la conférence avançait, je fus progressivement captivée. Des diapositives magnifiques montraient un chaos de gigantesques blocs de glace barrant le chemin pour surmonter la tristement célèbre « Cascade de glace ». Les alpinistes étaient de minuscules taches dans un paysage immense et menaçant. Les membres de l’expédition parlaient du brillant leadership de Sir John Hunt, de l’incomparable support logistique de George Band, des qualités exceptionnelles d’organisateur de Charles Wylie, de la compétence et de la détermination de Sir Edmund Hillary et de son compagnon de cordée, Tenzing Norgay. Puis un homme de grande taille aux épais cheveux gris, que je n’avais jamais vu auparavant, se leva et commença à parler. On le présenta comme le médecin de l’expédition, le docteur Michael Ward. Ses premiers mots prirent l’audience au dépourvu :

« Ce soir, nous avons beaucoup entendu parler du leadership extraordinairement brillant de Sir John Hunt lors de l’expédition à l’Everest de 1953, mais il y a eu onze expéditions au mont Everest auparavant, dont la plupart avaient d’excellents leaders, et elles ont échoué.

Nous avons entendu parler de la grande compétence de nos alpinistes, mais il y a eu de nombreux excellents alpinistes lors des expéditions précédentes à l’Everest, pourtant ils ont échoué dans leur tentative du sommet.

Nous avons entendu parler de l’excellente logistique, mais il y a eu d’autres expéditions bien organisées, bien planifiées qui toutes ont échoué.

Ce soir, je voudrais vous parler de l’élément décisif de la réussite de l’expédition au mont Everest de 1953, alors que toutes celles qui l’ont précédée ont échoué, et c’est le travail du héros méconnu de l’Everest… »

Il marqua volontairement une pause, et un silence perceptible envahit la salle, preuve que les auditeurs étaient tout à son écoute. Puis il annonça le nom avec emphase : « le docteur Griffith Pugh ».

Je tressautai de surprise. Alors que l’orateur commençait à décrire la série d’innovations scientifiques qui avaient joué un rôle crucial dans le succès de l’expédition, des larmes inattendues jaillirent de mes yeux. Me retournant pour regarder mon père, je le vis redresser le menton avec plaisir et fierté.

L’auditoire resta attentif aux mots du docteur Ward jusqu’à la fin de son discours, et, lors de la soirée prestigieuse qui suivit, Griffith Pugh devint le centre d’intérêt, la célébrité de la soirée. La reine passa quelques minutes penchée sur son fauteuil roulant à lui parler ; Rebecca Stephens, la première femme britannique à parvenir au sommet de l’Everest (et une beauté célèbre), s’arrêta pour lui serrer la main, le fixant dans les yeux. Il était entouré de nombreuses personnes attentionnées. Plus tard, en rentrant à la maison, il déclara avec une grande satisfaction que la reine avait été « très aimable », et ne fit aucun autre commentaire.

Quelques mois plus tard, il était cloué au lit, gravement diminué après une série de petits accidents vasculaires cérébraux ; une année plus tard, il décédait.

Peu de temps après, je lus le livre officiel de l’expédition de 1953 à l’Everest, Victoire sur l’Everest, écrit par son leader, John Hunt, et je fus étonnée que Hunt ait choisi de ne pas révéler la véritable importance du rôle de mon père dans l’expédition. Michael Ward avait expliqué comment Pugh avait mis au point l’utilisation indispensable de l’oxygène et une hydratation essentielle, le programme d’acclimatation, le régime alimentaire, les chaussures de haute altitude, les tentes, les vêtements en duvet, les réchauds d’altitude, les matelas pneumatiques. Il prétendait que le travail de Pugh avait été un élément déterminant dans le succès de l’expédition. Pourquoi alors Hunt n’avait-il mentionné que la part prise par mon père dans la conception du régime alimentaire ? Ward avait-il exagéré ? Le livre contient des éloges envers les nombreuses personnes qui ont aidé l’expédition, jusqu’aux « efforts incommensurables du comité d’emballage » et le « merveilleux travail » des dames qui ont cousu le nom des alpinistes sur leurs vêtements d’expédition. Mais les détails du travail pratique et scientifique de mon père avaient été relégués à la fin du livre parmi les annexes, et même après six autres annexes. Pas étonnant que le public n’ait eu aucune idée de l’importance de sa contribution.

Mon père n’a jamais fait sa propre promotion. Même ses enfants ignoraient son véritable rôle. Cependant, si Sir John Hunt craignait d’être critiqué pour avoir omis de chanter les louanges de l’un des héros de sa fameuse et incomparable expédition, peut-être fut-il soulagé lorsque, quelques jours plus tard, il reçut une lettre du secrétaire privé de la reine, pleine de remerciements et d’éloges pour une conférence que la reine avait trouvé « captivante ».

Cette soirée à la Royal Geographical Society me fit une profonde impression et fit naître en moi l’idée qu’un jour je pourrais tenter de raconter l’histoire de mon père. Mais nos relations étaient mauvaises et, à tort ou à raison, je ressentais un tel abandon de sa part en tant que père qu’il fallut dix années encore avant que je trouve la force émotionnelle pour me concentrer sur mon père et commencer.

L’élément déclencheur fut le film de gala de la BBC, Race for Everest, produit en 2003 pour célébrer le cinquantième anniversaire de l’ascension de l’Everest. Le nom de Griffith n’était même pas mentionné, ni son rôle dans l’expédition, m’obligeant à reconnaître que la part importante qu’il avait jouée dans la conquête de l’Everest avait pratiquement disparu des écrits historiques. À moins que quelqu’un n’agisse, tout cela s’effacerait à jamais et les descendants de Griffith pourraient ne jamais rien retrouver à ce sujet.

Au début de mes recherches, je ne savais pratiquement rien sur Griffith – j’avais pris l’habitude d’associer son image à celle d’un père difficile, irritable et non à une personne à part entière. Les problèmes commencèrent au début de mon adolescence. Soudain, chacune de nos conversations se terminait en dispute. À l’âge de seize ans je quittais la maison pour partir vivre avec ma tante à Londres, même si je revenais fréquemment à la maison pendant les week-ends, me contraignant à une coexistence inconfortable et muette avec mon père. Un événement anodin mais caractéristique, quelque vingt ans avant la conférence à la Royal Geographical Society, illustre notre mauvaise entente. J’avais vingt-six ans et Griffith la soixantaine.

Griffith, un homme grand et élancé, les cheveux en désordre et la peau claire couverte de taches de rousseur, était sur le porche à l’arrière de notre grande maison à Hatching Green, un hameau de banlieue, un kilomètre et demi au sud de Harpenden dans le Hertfordshire. Il était nu à l’exception d’un court pagne vert, de chaussures marron en daim et d’une paire d’épaisses lunettes posée de travers sur son nez. Il se tenait debout à l’aide de béquilles métalliques, penché en avant dans le cadre de la porte et de toute évidence furieux. Il me cria : « Disparais et ne franchis plus jamais le seuil de ma porte ! »

Le pagne appartenait au service orthopédique de l’hôpital de Stanmore où Griffith avait récemment subi une opération pour remplacer une articulation de la hanche rendue douloureuse par l’arthrose à la suite d’un accident de voiture onze années plus tôt. Il faisait très chaud et il était habillé d’une façon qu’il trouvait « physiologiquement appropriée » au programme exigeant de rééducation qu’il avait soigneusement mis au point pour lui-même. Ce programme incluait une longue série d’exercices de ballet en musique et de fréquentes marches le long de la grande pelouse derrière notre maison. Il portait ce pagne du matin au soir lors de cet été caniculaire, ignorant totalement le fait que nos visiteurs trouvaient son apparence quelque peu étrange, et même un peu douteuse. La population d’Hatching Green était profondément conservatrice, mais Griffith était en général totalement indifférent à ce que pensaient les autres.

Comme sa chevelure rousse, le tempérament de Griffith était de feu. Il était facile de le provoquer et, en colère, il devenait outrancier. Cette fois-là, j’avais garé ma voiture à la « mauvaise » place dans notre entrée et j’avais montré un remords insuffisant pour cette transgression. Je savais bien sûr que sa colère tomberait rapidement. Je pourrais revenir à la maison un peu plus tard – le sujet ne serait plus évoqué. Mais ses paroles résonnaient encore en moi et je ne les oubliais pas.

Le jour d’un réel rapprochement après des années de conflit ne se produisit pas de son vivant. Lorsque je me mis enfin à étudier sa vie, je fus bouleversée en réalisant le peu que je savais sur l’homme comme sur le savant.

Je me transformai en chercheuse assidue, fouillant archives et bibliothèques et me mis à la recherche des anciens collègues de Griffith. Je fus stupéfaite de constater à quel point ils se montrèrent aimables, serviables et intéressés. La plupart étaient d’accord sur le fait que ce qu’il avait réalisé n’avait jamais été reconnu à sa juste valeur, et ils me dirent qu’il « méritait » une biographie. De plus, mes recherches dans les archives me firent réaliser avec passion que j’étais en train de déterrer des faits sur l’expédition britannique dont personne n’avait eu connaissance auparavant ni fait de commentaire à leur sujet. L’histoire de l’Everest a souvent été qualifiée de dernière « aventure innocente » d’un empire britannique finissant. Peu d’auteurs ont traité des conflits sous-jacents, des conflits qui incarnaient les changements politiques, culturels et sociaux qui allaient faire entrer une société britannique périmée dans la modernité après la Seconde Guerre mondiale.

En me penchant sur la vie personnelle de mon père, je pris conscience que je savais très peu de chose, et ces lacunes me semblèrent insurmontables. Je ne trouvai presque rien sur sa personnalité d’adolescent. Mes connaissances se limitaient à quelques traditions familiales, quelques histoires qu’il avait racontées à mes frères et quelques bribes provenant de ma mère. Ma mère ainsi que la plupart des amis proches de Griffith étaient morts depuis longtemps. Je rendis visite aux quelques survivants, mais les hommes et les femmes de sa génération n’expriment que rarement leurs émotions et ne parlent pas de la personnalité des gens. Ils m’aidèrent autant qu’ils le purent, mais j’étais désespérée, ne sachant comment pénétrer sous la surface opaque de la personnalité de mon père jeune afin de comprendre ses motivations complexes ainsi que les raisons de son comportement irascible et dédaigneux.

En 2006, je tombai sur une pépite. Pendant deux ans j’avais harcelé Sarah Strong, archiviste à la Royal Geographical Society, experte de l’Everest et recevant de nombreuses demandes à ce sujet. Un jour, Sarah me téléphona pour me dire : « Je crois que vous devriez venir nous voir. J’ai quelque chose qui vous intéressera sûrement. »

J’y allai immédiatement. Lorsque Sarah entra dans la salle de lecture, je vis qu’elle portait une valise en cuir très abîmée, fermée par une lanière. Lentement elle défit la lanière et ouvrit la valise. À l’intérieur se trouvaient des paquets et des paquets de vieilles lettres – les lettres personnelles de mon père, envoyées et reçues de ses parents, des lettres de jeunes amoureuses, et des lettres de ma mère avant leur mariage et pendant la Seconde Guerre mondiale. Pendant des années cette valise était restée dans le grenier de notre ancienne maison, qui avait changé de propriétaire deux fois après la mort de ma mère en 2000 ; c’est lors de la rénovation de la maison que la valise fut trouvée. Avec prévenance, les propriétaires avaient contacté la RGS parce qu’ils savaient que la maison avait appartenu à un membre de l’expédition à l’Everest de 1953. La valise fut envoyée à Londres et recueillie par Sarah Strong à la gare d’Euston.

Son contenu, entièrement personnel, était sans intérêt pour la RGS. Si la valise avait été trouvée auparavant, ou si je n’avais pas harcelé Sarah Strong de questions, elle aurait pu retourner la valise, qui aurait pu finir dans une poubelle. Se doutant bien que ces lettres m’intéressaient, elle me remit aimablement la valise et son contenu.

Je pus enfin pénétrer dans le monde jusque-là caché de la jeunesse de mon père.

La première partie de ce récit de la vie de Griffith Pugh lève le voile sur la bataille pour le pouvoir et les manœuvres en coulisses de la quête britannique pour l’Everest, et décrit sa contribution à l’expédition. Toutefois, l’Everest n’était pas la fin de l’histoire, mais le commencement de la période la plus riche de sa carrière, au cours de laquelle il réalisa ses plus importants travaux scientifiques, travaux qui contribuent à sauver des vies en influençant le comportement des gens ordinaires aujourd’hui, soixante ans plus tard.

Ce livre traite des expéditions, aventures et découvertes d’un homme turbulent au talent unique, dont ses collègues disaient de lui « qu’à sa manière, c’était réellement un grand homme ». Mais c’est aussi le voyage d’une fille à la découverte de ce père qu’elle connaissait à peine et qui, ce faisant, tente de chasser à jamais le fantôme de leurs conflits anciens et de son ressentiment.

1 L’HOMME DANS LA BAIGNOIRE

Au printemps 1951, Michael Ward, un jeune docteur, grand et bel homme, la démarche souple, ample, entra dans un grand bâtiment austère à Hampstead. Il avait rendez-vous avec le physiologiste Griffith Pugh. Aucune réceptionniste ne se trouvait à l’entrée du bâtiment qui abritait la division de physiologie humaine du Medical Research Council. Ward parcourut de larges corridors sombres pour trouver enfin le laboratoire de Pugh au deuxième étage.

Ward entra dans le laboratoire, passa devant des étagères encombrées de matériel scientifique, et se trouva face à une grande baignoire victorienne en émail blanc au milieu de la pièce, remplie d’eau à ras bord, des glaçons flottant à la surface. Dans la baignoire, il y avait un homme quasi nu, le corps blanchi comme de la craie par le froid, couvert de câbles raccordés à une batterie d’instruments. Ses cheveux roux flamboyants contrastaient fortement avec la pâleur spectrale de son visage. Cette silhouette fantomatique était celle du docteur Griffith Pugh en train d’étudier l’hypothermie. Ward était arrivé au moment critique où, rigide et paralysé par le froid, le physiologiste devait être secouru par son assistant. Ward s’avança pour le sortir de l’eau glacée. Ce fut le début d’une longue et fructueuse collaboration, et la naissance d’une amitié.

À vingt-six ans, médecin fraîchement diplômé, Ward était un alpiniste passionné. Sa frustration face à la suffisance et à l’inertie des autorités alpines britanniques l’avait poussé à rendre visite à Pugh. Les cibles de ce mécontentement étaient l’Alpine Club et la Royal Geographical Society (deux clubs de gentlemen fondés au dix-neuvième siècle) qui avaient organisé et financé toutes les expéditions britanniques au mont Everest depuis le début des années 1920.

Entre 1921 et la Seconde Guerre mondiale, un comité de bénévoles formé par ces deux clubs avait envoyé sept expéditions pour gravir la plus haute montagne du monde et toutes avaient échoué. Six alpinistes britanniques étaient parvenus à 8 530 mètres – trois cent cinquante mètres sous le sommet –, mais aucun n’avait pu monter plus haut. Le record d’altitude juste au-dessus de 8 500 mètres établi sur l’Everest en 1924 n’avait jamais été battu. C’était comme si un plafond de verre, trois cent cinquante mètres sous le sommet, empêchait toute progression. Et pourtant personne ne cherchait à savoir pourquoi.

Au cours de ses trente années d’existence, le Comité de l’Everest avait toujours été un organisme conservateur, chasse gardée d’anciens diplomates, de hauts fonctionnaires, d’officiers de l’armée coloniale à la retraite, d’alpinistes et d’explorateurs de la vieille garde. Son président (également président de l’Alpine Club) était Claude Elliott, le principal d’Eton. Les jeunes alpinistes se plaignaient amèrement du nombre réduit d’alpinistes actifs au sein du Comité, mais en vain.

Nouveau venu après la guerre sur la question de l’Everest, Ward pensait que les véritables raisons des échecs répétés étaient les terribles problèmes physiques provoqués par la haute altitude de l’Everest. Au début de l’année 1950, pas un seul des quatorze sommets de plus de 8 000 mètres n’avait été gravi. Les tentatives des meilleurs alpinistes mondiaux avaient été vaines. Des vies avaient été perdues. Ward était de plus en plus persuadé que l’altitude était le principal problème, et non pas les difficultés techniques. Pourtant, le Comité ne s’était jamais préoccupé des problèmes liés à la haute altitude. Les expéditions à l’Everest étaient organisées par des amateurs pour des amateurs, et une approche professionnelle et scientifique ne faisait pas partie de leur tradition. Grâce à sa formation de médecin, Ward passa au peigne fin les comptes rendus rédigés par les premiers alpinistes de l’Everest qui témoignaient de l’impact de l’altitude sur leur santé et leurs performances. Il rassembla ses trouvailles dans un tableau qu’il intitula « symptômes de l’altitude ». Toutefois, il avait besoin de l’avis d’un spécialiste, et une relation lui avait indiqué que Griffith Pugh était l’un des rares scientifiques en Grande-Bretagne ayant l’expérience et les compétences pour l’aider.

Lui-même médecin, Griffith Pugh était devenu un expert en survie dans les montagnes après son affectation pendant la guerre au sein du corps médical de l’armée royale au Liban. Depuis peu, il avait rejoint le département de physiologie humaine du Medical Research Council créé après la guerre pour étudier les problèmes rencontrés par les soldats et les marins confrontés à des conditions climatiques extrêmes. Lorsque Ward le rencontra, il était en train de tester sa tolérance à l’eau glacée dans le cadre de son étude sur l’hypothermie. Il était dans la baignoire depuis vingt-cinq minutes lorsque Ward l’y trouva sur le point de défaillir. Quelque temps auparavant, un robuste nageur, spécialiste de la traversée de la Manche, était resté sans problème dans le même bain glacé pendant plus de trois heures, mangeant du chocolat et lisant des journaux.

Ward aida Pugh à traverser la grande pièce jusqu’à un petit bureau de fortune dans un coin, au fond d’une tourelle vitrée, où ils trouvèrent l’agenda de Pugh sous une pile de documents. Leur rendez-vous n’y était pas noté. Même si cela avait été le cas, rien ne garantissait que Pugh l’aurait vu. Sa distraction était légendaire parmi ses collègues. La dernière histoire qui courait à son sujet était que, quelques semaines plus tôt, il ne savait plus dans quelle rue de Londres il avait garé sa voiture ; il avait pris le train pour rentrer chez lui et informé la police que son véhicule avait été volé – seul moyen qui lui était venu à l’esprit pour le retrouver.

Pugh et Ward eurent une conversation décousue, et Ward comprit qu’il devrait revenir un autre jour. Trouvant Pugh « plutôt bordélique », il s’assura que leur nouveau rendez-vous était noté dans l’agenda de Pugh.

Lorsque Ward revint quelques jours plus tard, le personnage débraillé et frissonnant qu’il avait rencontré lors de sa précédente visite s’était transformé en un homme grand et bien bâti, aux yeux bleus saisissants, au teint pâle et au visage singulier et intéressant. La quarantaine, Pugh était habillé comme un épouvantail, les poignets de sa chemise déboutonnés, un vieux pantalon beige informe et des chaussures usées en daim. Mais Ward reconnut d’emblée la masse léonine de ses cheveux roux ondulés.

Ward était venu avec les photos d’un itinéraire qu’il espérait pouvoir reconnaître à l’automne pour parvenir au sommet de l’Everest. Pugh, qui dans sa jeunesse avait été un skieur de niveau olympique, examina ces photos et immédiatement se fit aimer du jeune alpiniste en lui déclarant qu’il estimait pouvoir descendre à skis presque tout l’itinéraire et, qu’en conséquence, des alpinistes devraient pouvoir le gravir. Mieux encore, lorsque Ward lui montra son tableau des « symptômes de l’altitude », Pugh comprit exactement ce que cela signifiait, car comme physiologiste il avait travaillé sur des problèmes similaires. Il avait lu les récits de l’Everest, lui aussi. Comme le dit Ward, « il connaissait déjà tout cela ».

Le jeune docteur et le physiologiste confirmé firent une longue promenade à Hampstead Heath tout en discutant des problèmes de l’Everest. Edward Norton, le premier alpiniste à atteindre 8 500 mètres sur l’Everest en 1924, décrivait l’extrême fatigue ressentie en haute altitude, le froid pénétrant, les visions doubles, les nausées, l’insomnie, ses pieds froids comme de la pierre, l’impossibilité de manger suffisamment et la sensation permanente d’avoir soif. Raymond Greene, le docteur très populaire de l’expédition de 1933, raconta avec précision « l’horrible halètement » en haute altitude : « Le manque d’air, le pouls rapide, la lassitude qui fait de chaque pas une lutte, l’insomnie, l’irritabilité, la détérioration des facultés mentales, les maux de tête débilitants, le mal des montagnes et la perte d’appétit. »

Pugh et Ward discutèrent de la litanie des maladies – les maux de gorge, les toux persistantes, les diarrhées – qui avaient affaibli tous les alpinistes, expédition après expédition. Mais le sujet dont ils parlèrent le plus fut le manque d’oxygène.

À 6 100 mètres, il n’y a que 50 % de l’oxygène présent au niveau de la mer. À 8 848 mètres, au sommet de l’Everest, il n’en reste plus que 30 %. Le corps humain réagit au manque d’oxygène en respirant plus vite et en haletant de plus en plus fort lors de l’ascension ; ainsi, davantage d’air pénètre dans les poumons et leur permet d’absorber plus d’oxygène. Comme l’air se raréfie avec l’altitude, l’alpiniste qui progresse doit haleter de plus en plus fort pour pouvoir continuer. Le fait de haleter demande beaucoup d’énergie, en plus de l’énergie nécessaire pour progresser. Arrive un moment où l’alpiniste ne peut plus grimper et haleter simultanément ; il doit alors s’arrêter pour reprendre son souffle. « Notre allure était misérable, se souvenait Norton. Mon ambition était de faire vingt pas consécutifs en montée avant de m’arrêter et de haleter, le coude appuyé sur mon genou plié ; pourtant je me souviens que je n’y suis jamais parvenu, treize pas était mon maximum. »

Pugh compara la progression au-delà de 8 500 mètres à « une série de sprints sur cent mètres, sauf qu’au lieu de cent mètres, seulement dix mètres sont parcourus à chaque sprint ». Hormis le problème de l’épuisement, ce type d’ascension sans cesse interrompue était si lent que les premiers alpinistes à tenter l’Everest n’eurent jamais le temps d’atteindre le sommet depuis leur dernier camp et d’en redescendre de jour. « Le problème était, écrivit Norton, que l’on avançait pitoyablement lentement. J’ai à peine gravi trente mètres… au cours de ma dernière heure. » Portant les vêtements typiques des années 1920 et 1930, ils ne se croyaient pas capables de survivre au froid intense lors d’un bivouac nocturne près du sommet ; en conséquence ils faisaient toujours demi-tour bien avant le sommet.

Ce qui déroutait Ward était le fait que, depuis 1921, des appareils à oxygène avaient été emportés à chaque expédition à l’Everest. L’oxygène additionnel aurait dû aider les alpinistes à grimper plus rapidement et avec moins d’efforts. S’ils progressaient plus rapidement, ils ressentiraient moins le froid et arriveraient plus vite au sommet, augmentant substantiellement leurs chances de l’atteindre et de redescendre avant la tombée de la nuit. Mais pratiquement tous les alpinistes qui avaient utilisé les appareils à oxygène avaient conclu qu’ils étaient si lourds et si encombrants que leur poids annulait tout bénéfice. « Il semble que cela ne leur procurait pas de coup de fouet », selon l’expression de Ward.

Au cours de leur conversation, Pugh ne fit aucun commentaire sur le fait que Ward était novice en matière de physiologie en haute altitude. Marchant extrêmement rapidement et parlant dans son jargon de physiologiste, il agissait comme si Ward était son égal. Loin de s’en irriter, Ward était flatté par ce refus de lui parler avec condescendance, et il se précipita ensuite pour tout savoir sur l’altitude en lisant le célèbre ouvrage de physiologie, Samson Wright. La seule chose qui comptait pour ce jeune homme déterminé était qu’il avait trouvé la personne qu’il recherchait.

2 DES ÉCHECS HÉROÏQUES

La question de savoir si l’Everest pouvait être gravi sans l’aide des appareils à oxygène avait été débattue durant trente ans avant que Pugh et Ward ne s’y intéressent. Les alpinistes des sept expéditions entre 1921 et 1938 n’étaient pas d’accord entre eux, ni même les plus éminents scientifiques.

Depuis 1921, toutes les expéditions avaient emporté des appareils à oxygène, essentiellement parce que, comme Hugh Ruttledge, le leader en 1933, l’expliqua, « nous ne pouvions pas nous dispenser d’un élément qui pouvait contribuer à notre réussite ». Mais les opinions au sujet de l’oxygène étaient pour le moins mitigées, et la majorité des alpinistes ne voulaient pas en utiliser. Bill Tilman, le leader charismatique de l’expédition de 1938, résuma ainsi le sentiment général : « Je pense que la montagne peut et doit être gravie sans, et qu’il vaut mieux ne pas gravir [l’Everest] du tout, plutôt que de le gravir avec l’aide des appareils à oxygène. »

Pourtant, lui aussi, comme tous ses prédécesseurs, dut admettre, à contrecœur, qu’il ne pouvait se permettre de refuser de prendre des appareils à oxygène avec lui : « Prendre de l’oxygène ou pas était une question ouverte qui se régla par l’affirmative pour un motif plutôt lâche : si nous rencontrions des conditions parfaites sur les derniers trois cents mètres et étions bloqués simplement à cause du manque d’oxygène, non seulement nous aurions perdu une grande chance de succès, mais nous aurions eu l’air complètement idiots. » Mais, comme la plupart des autres leaders, Tilman ne prit aucune disposition pour que l’oxygène soit utilisé par ses équipes dans leurs tentatives d’ascension du sommet.

De nombreux vétérans himalayens de premier plan étaient convaincus que l’apport d’oxygène supplémentaire était inutile. Edward Norton était persuadé que si l’homme pouvait atteindre 8 530 mètres sans oxygène, il pouvait réussir à gravir les derniers trois cent dix-huit mètres sans. L’alpiniste et écrivain écossais W.H. Murray pensait de même. Mais les conclusions de Charles Warren, le médecin des expéditions de 1935, 1936 et 1938 sur l’Everest, étaient totalement inverses. Il écrivit : « Bien que les alpinistes aient réussi difficilement à atteindre 8 500 mètres, rien ne permet de croire qu’ils seront capables de gravir les derniers trois cents mètres sans utiliser de l’oxygène additionnel. »

Les scientifiques qui avaient débattu du sujet depuis le début des années 1920 étaient tout aussi divisés. Le professeur d’Oxford, Georges Dreyer, qui conçut les appareils à oxygène utilisés par les pilotes de chasse britanniques pendant la Première Guerre mondiale, pensait que l’oxygène était nécessaire pour assurer la sécurité d’une tentative au sommet. Le directeur d’un autre département d’Oxford, le professeur John Scott Haldane, sans doute le plus éminent physiologiste de son époque, n’était pas de cet avis, déclarant qu’il y avait « toutes les raisons d’espérer que, hormis les difficultés techniques, l’homme pouvait parvenir au sommet [de l’Everest] sans oxygène, grâce à l’acclimatation. » Mais les scientifiques de la jeune génération n’étaient pas vraiment d’accord avec lui.

L’oxygène emmené lors de l’expédition de 1921 ne fut pas utilisé. Il le fut pour la première fois en 1922 lors de la deuxième expédition, à l’instigation de George Finch, considéré par le président de l’Alpine Club de l’époque comme l’un des meilleurs alpinistes britanniques. L’équipe conduite par le général de brigade Bruce comprenait des alpinistes légendaires tels le très beau George Mallory, Edward Norton, Howard Somervell et Tom Longstaff, tous membres éminents de l’Alpine Club. Finch, un remarquable chimiste de l’Imperial College et plus tard élu à la Royal Society, mit à profit son esprit scientifique rigoureux pour préparer l’expédition. Il découvrit les bénéfices de l’oxygène presque par hasard. Alors qu’il essayait d’améliorer les performances des réchauds Primus des alpinistes, qui brûlaient mal en haute altitude, il rendit visite au professeur Dreyer à l’université d’Oxford, lequel possédait l’une des deux chambres de décompression du pays permettant de simuler la haute altitude.

En travaillant dans la chambre de décompression, Finch respira de l’oxygène par un tube pour compenser la raréfaction de l’air et fut étonné de constater à quel point il se sentit mieux et plus alerte. Grâce à cette expérience, Dreyer réussit à le convaincre que l’oxygène était la clé du succès sur l’Everest, et un Comité de l’Everest un peu moins réticent accepta de lui en fournir. Les appareils à oxygène étaient basés sur les modèles standards de la Royal Air Force, modifiés par Finch avec l’aide de Dreyer et des experts de la RAF à Farnborough.

Alors qu’ils arrivaient au camp de base, de nombreux alpinistes soupçonnaient déjà que ces appareils, lourds et encombrants, gâcheraient le plaisir de l’ascension et les déséquilibreraient en terrain difficile. Ils prétendaient également qu’utiliser l’oxygène était contraire à l’esprit sportif. Finch leur fit remarquer qu’ils accepteraient probablement d’utiliser l’oxygène si on pouvait le leur administrer sous forme de pilule, et il essaya mais en vain de les persuader que ce n’était ni plus ni moins qu’une aide artificielle, comme les chaussures ou les bouteilles Thermos. Lorsque plusieurs alpinistes affirmèrent que le poids des appareils neutralisait tout bénéfice notable, les sceptiques furent persuadés que l’oxygène ne servait à rien.

Malheureusement Finch tomba malade et ne put prendre part à la principale tentative pour atteindre le sommet en 1922, faite sans apport d’oxygène additionnel par Mallory accompagné de Norton, Somervell et du Major H.T. Morshead. Ils parvinrent à 8 169 mètres.

Lorsque Finch fut guéri, tous les alpinistes expérimentés étaient épuisés. Il fut donc contraint d’effectuer la première tentative pour atteindre le sommet de l’Everest en utilisant de l’oxygène avec un compagnon de cordée novice, Geoffrey Bruce, l’officier des transports. Ils échouèrent mais établirent le record d’altitude à 8 327 mètres, progressant plus haut dans le mauvais temps que la meilleure des équipes d’assaut sans oxygène1 et par un temps plus favorable. Ce record ne tint que jusqu’en 1924, lorsqu’il fut battu par Norton grimpant sans oxygène, mais cette performance fit une forte impression sur George Mallory.

Finch était un personnage extraverti, peu apprécié du reste de l’équipe. Son admission au sein de l’Alpine Club lui avait été systématiquement refusée et, bien qu’il fût accepté en tant que membre après son ascension record de 1922, il fut exclu de l’expédition de 1924 à la suite d’un différend avec le Comité de l’Everest. À sa place, le Comité sélectionna Sandy Irvine, un étudiant d’Oxford, bel homme, répondant aux critères de sélection de l’Alpine Club. Julie Summers, sa petite-nièce et biographe, admit qu’elle fut étonnée que « Sandy soit pressenti comme candidat pour l’expédition de 1924. Il était tellement plus jeune que tous les autres membres de l’expédition… Il manquait cruellement d’expérience alpine et l’altitude maximale qu’il avait atteinte était de 1 770 mètres, soit plus de 7 078 mètres plus bas que le sommet de l’Everest. »

C’est à Irvine, étudiant en chimie de troisième année, que l’on confia la responsabilité de l’oxygène car « il était plutôt habile de ses mains ». Sans expérience réelle, il apporta des changements fondamentaux à l’appareil que Finch avait conçu pour l’expédition, et simultanément il écrivit à un ami : « Je hais l’idée de l’oxygène. Je donnerais tout pour faire une tentative sans l’utiliser. Je crois que je préfère parvenir au pied de la pyramide sommitale sans oxygène plutôt qu’au sommet avec… Pourtant, comme je suis le spécialiste de l’oxygène, je dois accepter d’utiliser ce truc infect. »

En tant que leader des alpinistes, Mallory planifia les tentatives au sommet et sélectionna les alpinistes qui devaient y prendre part. Il n’admit jamais que Finch l’avait influencé, pourtant il décida d’utiliser l’oxygène pour sa dernière tentative et choisit le novice Irvine comme compagnon de cordée. « Irvine a fait l’essentiel de la mise au point des appareils [d’oxygène], expliqua Mallory à sa femme, donc c’est Irvine qui viendra avec moi. » Le 8 juin 1924, Mallory et Irvine partirent pour leur dernière tentative avec les appareils que ce dernier avait modifiés, pour ne jamais revenir.

Nombreux sont ceux qui préfèrent penser que Mallory et Irvine, ou Mallory seul, sont parvenus au sommet, avant de mourir au cours de leur descente. Mais il existe des raisons objectives qui permettent d’avancer que cela est peu vraisemblable. Mallory et son équipe avaient passé la plus grande partie du mois précédent en haute altitude à effectuer des manœuvres exténuantes (sans oxygène). En conséquence, comme Mallory l’écrivit à sa femme, « l’état physique de toute l’équipe s’est cruellement dégradé ». En plus de la dégradation générale de sa condition physique, Mallory souffrait de maux stomacaux persistants et d’un violent mal de gorge « avec des quintes de toux à me plier en deux… mal de tête et douleur additionnés ». Il avait des doutes sur sa capacité physique à participer à la deuxième tentative (sans oxygène) du 1er et 2 juin, mais il y prit néanmoins part. Il échoua mais fit sa troisième tentative moins d’une semaine après, sans avoir récupéré à une altitude inférieure entre les deux.

L’itinéraire pour atteindre le sommet sur le versant nord est difficile, même pour des alpinistes d’aujourd’hui. Mallory s’y attaquait accompagné d’un compagnon inexpérimenté qui souffrait d’un « mal de gorge récurrent » et d’« un coup de soleil épouvantable », et il avait passé toute la semaine précédente à l’altitude éprouvante de 7 000 mètres. Ils disposaient tout au plus de faibles et incertaines réserves d’oxygène ; Edward Norton, le leader de l’expédition, soupçonna un « défaut mécanique » des appareils. Sans savoir reconnaître le besoin d’hydrater son corps et sans l’équipement léger moderne, leur chance de réussite était quasiment nulle. Rien ne permet d’affirmer que l’un d’eux a réussi – cette idée n’est qu’une spéculation romantique et irréaliste.

Après la mort de Mallory et d’Irvine, l’oxygène ne fut plus utilisé pour tenter d’atteindre le sommet de l’Everest pendant vingt-huit ans. Finch ne revint jamais en Himalaya, mais il était toujours présent en coulisses, fustigeant les équipes qui tentèrent l’Everest sans faire un véritable usage des appareils à oxygène et qui se perdaient en conjectures futiles sur l’éthique de l’utilisation de moyens artificiels.

Cependant, l’oxygène n’était pas le seul problème. Les alpinistes partant pour l’Everest n’arrivaient pas à se mettre d’accord sur l’acclimatation, le processus graduel d’adaptation au manque d’oxygène en altitude. De nombreux symptômes désagréables dus au manque d’oxygène, tels les maux de tête, les nausées, les insomnies, la difficulté à respirer, la fatigue et la perte d’appétit, sont atténués, voire entièrement éliminés par l’acclimatation.

Certains des premiers alpinistes des expéditions à l’Everest pensaient qu’il était essentiel de gravir la montagne lentement, et de prendre le temps de s’acclimater. L’équipe de 1933, conduite par Hugh Ruttledge, s’arrêta plusieurs jours à chaque camp lors de l’ascension. Ruttledge indiqua que le résultat était une meilleure forme et des performances améliorées. Mais Tom Longstaff, le médecin de l’expédition de 1922, déclarait qu’il « ne croyait pas au totem de l’acclimatation ». « Il vaut bien mieux tenter de se ruer sur le sommet avec des hommes sous-acclimatés que de risquer de perdre l’unique chance d’un temps favorable », argumentait-il.

Il existait d’autres points de désaccord. Dans les années 1920, Finch prétendait avec une remarquable prescience que les alpinistes continuaient à s’acclimater jusqu’à une altitude d’environ 6 100 mètres. Mais plus haut, et avec certitude au-dessus de 7 000 mètres, les avantages de l’adaptation étaient contrebalancés par la détérioration physique provoquée par l’altitude : le sommeil devenait intermittent et il était impossible de récupérer de la fatigue ou de retrouver l’appétit, avec pour conséquence un déclin rapide de l’état physique et des forces. Ainsi, le temps passé à 7 000 mètres et plus haut devait être réduit au strict minimum, argumentait Finch.

En 1933, l’équipe de Ruttledge ignora l’avis de Finch et passa une longue période au-dessus de 7 000 mètres. Ils redescendirent dans un état pitoyable, prétendant qu’ils ne savaient pas « combien de temps on pouvait réellement compter sur l’acclimatation ». « Nous avons retenu la leçon », admit Raymond Greene, le médecin de l’expédition.

Mais la leçon n’avait pas été apprise par tous. Frank Smythe, l’alpiniste de pointe qui participa aux expéditions à l’Everest en 1933, 1936 et 1938, rejeta l’idée que le temps passé dans des camps au-dessus de 7 000 mètres devait être réduit au minimum : « Contrairement à ce que certains croient, la récupération d’énergie physique est possible à une altitude excédant 8 200 mètres, et j’irai même plus loin en disant que pendant une période de deux à trois jours au moins, l’acclimatation fait plus que contrebalancer la détérioration à cette altitude. » Et Noel Odell, le vétéran de l’Everest, la dernière personne à avoir vu Mallory et Irvine vivants, refusa d’admettre que les effets débilitants de l’altitude extrême pouvaient anéantir les bénéfices de l’acclimatation, insistant sur le fait que « l’acclimatation à une altitude de 8 200 mètres a été démontrée, et rien ne prouve que cela ne serait pas possible à 8 500 mètres, voire au sommet de l’Everest ». Les rations alimentaires étaient un autre problème. Dans le plus important guide d’alpinisme de l’époque, Mountain Craft, rédigé par Geoffrey Winthrop Young, membre influent de l’Alpine Club, ce dernier avançait que, comme l’altitude entraînait une perte d’appétit, il fallait donner aux alpinistes « de la nourriture agréable qui s’avale facilement ». « Une mauvaise nourriture, ou une nourriture avalée sans plaisir, n’apporte rien », insistait-il. Raymond Greene, le médecin de l’expédition de 1933, confirma : « Non seulement tous les aliments [pour les expéditions à l’Everest] doivent être de la meilleure qualité, mais les goûts individuels de chaque membre de l’expédition doivent être étudiés avec le plus grand soin sans tenir compte des coûts induits. »

De fait, les premières expéditions emportèrent de grandes quantités de nourriture, dont des produits aussi raffinés que du foie gras et des cailles farcies, ainsi que du vin, du champagne et du whisky. Néanmoins, Greene se plaignit du fait que les organisateurs oubliaient souvent de mettre en pratique leurs propres principes. En 1933 par exemple : « Il y eut de nombreuses plaintes sur la nourriture. Le choix avait été laissé au secrétaire à Londres, qui nous avait demandé à tous nos préférences, mais qui n’en avait tenu aucun compte… »

Dans les années 1930, un groupe influent d’alpinistes rejeta cette approche fastueuse. Préconisant l’expédition légère, consistant en un nombre restreint d’alpinistes expérimentés appuyés par une poignée de Sherpas, les célèbres alpinistes Eric Shipton, Bill Tilman et Frank Smythe décidèrent par principe de manger de la nourriture locale aux altitudes inférieures et intermédiaires, et d’emmener des vivres d’Angleterre uniquement pour les étapes en altitude. Mais les quantités de vivres disponibles localement étaient limitées, et les alpinistes avaient souvent faim.

Curieusement, Tilman et Shipton s’enquirent des rations destinées à la haute altitude auprès d’un nutritionniste, mais l’avis qu’il leur donna ne tenait pas compte des appétits particuliers des alpinistes en haute altitude, et ni Tilman ni Shipton ne l’appliquèrent en totalité. Lorsqu’il dirigeait l’expédition de 1938, Tilman réduisit la nourriture au strict minimum pour avoir des charges les plus légères possible à porter. Son équipe se plaignit amèrement de la faim et rendit le manque de vivres responsable de la mauvaise santé qui mina l’expédition.

Dès 1923, Finch avait indiqué qu’il était vital d’ingérer des aliments adéquats dans les camps de haute altitude, et il avait recommandé que les « rations de vivres d’altitude » soient préparées et préemballées en Angleterre. De nouveau son avis fut ignoré. Quinze années plus tard, après quatre autres échecs, Frank Smythe, apparemment sans savoir qu’il ne faisait qu’appliquer ce que Finch avait préconisé depuis longtemps, suggéra que des rations pour la haute altitude soient préparées à l’avance et avec soin puis transportées sur la montagne dans de « petites boîtes étiquetées ». Mais en réalité, elles étaient loin d’avoir été préparées avec soin : « La procédure habituelle est de prévoir quelques vivres pour les camps d’altitude et, une fois parvenus au camp 3, les alpinistes en mettaient le maximum dans leurs sacs à dos et les emportaient. »

Tout le monde était d’accord sur l’importance d’un régime alimentaire, mais cela ne déboucha sur aucune action concertée. Après avoir passé du temps en altitude, les alpinistes redescendaient toujours fatigués, le visage hagard, ayant perdu toute énergie et systématiquement beaucoup de poids.

Le manque d’absorption de liquide était encore plus important que le régime alimentaire. Tom Longstaff, le médecin en 1922, affirmait : « Je suis convaincu que la perte de fluides par évaporation est un élément sérieux provoquant le mal des montagnes. La soif est une épreuve redoutable en haute altitude… » Le docteur Hingston, le médecin en 1924, s’aperçut qu’en plus de l’évaporation par la sueur, en haute altitude les alpinistes perdaient de grandes quantités d’eau en exhalant de l’air humide et chaud de leurs poumons et en inhalant à la place un air froid et sec. Selon lui, la déshydratation pouvait être une des causes majeures de la détérioration en haute altitude affectant la performance des alpinistes.

Toutefois, la problématique des fluides n’allait pas dans le sens de la tradition. Dans Mountain Craft, Geoffrey Winthrop Young indiquait qu’« un certain volume de liquide est essentiel en action », mais il insistait sur le fait que les alpinistes devaient contrôler au maximum leur soif. La soif serait « purement frénétique » et « impossible » à étancher. C’est une « délicieuse tentation », mais s’y laisser aller trop librement « noie et dérange la mécanique humaine ». « Des hommes résolus… s’entraînent à ne pas boire du tout pendant la journée » et « un bon leader ne doit jamais oublier de le faire remarquer aux personnes qui s’arrêtent constamment pour boire en traversant des torrents. L’exemple de l’abstinence des Spartiates devrait parvenir à les en empêcher. »

Young faisait une série de suggestions pour résister à la soif, comme sucer un noyau de pruneau ou un galet, laissant l’eau « ruisseler dans la bouche, n’avalant qu’une gorgée ou un peu plus comme un petit plaisir ». Pour ceux qui étaient sur le point de défaillir, voici son conseil : « Un homme montrant des signes d’épuisement ne devrait pas boire plus d’une gorgée ou deux à de longs intervalles. » Mais les alpinistes n’admettaient pas que la déshydratation puisse être la cause de leur épuisement.

Poussés à la limite de l’endurance humaine par le manque d’oxygène, la déshydratation et une alimentation inadéquate, les alpinistes de l’Everest devaient aussi se contenter d’un équipement rudimentaire. Ils souffraient atrocement du froid, et pour eux, les gelures étaient inévitables. « Le froid, sans soleil, est pratiquement le même que celui de l’espace, et combiné au manque d’oxygène il gèle inévitablement les hommes », écrivit Frank Smythe en 1938.

En 1922, George Finch fit fabriquer sa propre veste en duvet, recouverte de toile de montgolfière. Son journal indique qu’il se sentait vraiment mieux que ses compagnons qui frissonnaient de froid dans leurs vêtements en tweed et leurs gabardines : « Tous souffraient du froid sauf moi – mon manteau en duvet, mes pantalons, mes chaussures et mon casque d’aviateur permettaient à tout mon corps d’avoir chaud, comme un toast. » Il croyait que ses compagnons étaient jaloux. Mais il avait tort. Ils se moquaient simplement derrière son dos de son costume excentrique. Avec un amour viscéral de l’uniforme, signe d’appartenance aux classes supérieures, les alpinistes de l’Everest continuaient à porter leurs vestes de Norfolk, les traditionnels pantalons de golf, les manteaux en gabardine, les pull-overs en Shetland, les chapeaux mous et ils continuaient à souffrir du froid et de gelures. En 1951, Noel Odell déclarait encore aux Néo-Zélandais Edmund Hillary et George Lowe qu’ils n’avaient aucunement besoin d’équipements spéciaux en Himalaya, mais qu’ils « devraient prendre juste ce qu’ils utilisaient [pour grimper] en Nouvelle-Zélande, une tente ordinaire et les vêtements que nous portons dans les Alpes du Sud ». Les vêtements en duvet ne devinrent la norme parmi les alpinistes britanniques que bien après la Seconde Guerre mondiale.

En plus des problèmes liés au froid, les membres des expéditions à l’Everest souffraient constamment de troubles divers. Maux de gorge, grippes, laryngites, infections respiratoires et maux d’estomac diminuaient invariablement les forces des alpinistes. Quelques médecins se demandèrent si cela pouvait être évité. Greene par exemple préconisa l’amélioration de l’hygiène des cuisiniers locaux :

Il est impossible de nier les dangers pour la santé de la saleté des cuisiniers locaux dans un pays où la dysenterie est endémique. Le Sherpa ou le Bhotia ne comprend pas pourquoi il faut nettoyer les casseroles ou laver les torchons. Lui-même apparemment immunisé contre toutes les formes de dysenterie, sauf les plus virulentes, croit que faire bouillir de l’eau ou du lait est une lubie du médecin. Seule une vigilance incessante permettra d’obtenir sa coopération…

Un des médecins de l’expédition de 1922 écrivit dans l’Alpine Journal, suggérant que les taux élevés d’infection chez les Tibétains et les Sherpas pouvaient représenter un facteur contribuant aux « maux de gorge d’altitude » qui faisaient des ravages chez les alpinistes. Il recommandait également une surveillance médicale très stricte de la cuisine pour assurer les meilleures conditions sanitaires possibles, s’inquiétant, à juste titre, que de tels problèmes « pouvaient être négligés » lors des futures expéditions.

Mais les leaders qui suivirent, tels Shipton en 1935 et Tilman en 1938, considérèrent qu’une mauvaise santé était inévitable lors d’expéditions en Himalaya. La surveillance étroite de la cuisine ne correspondait pas au style de Tilman, tout simplement. L’approche basique, presque désinvolte de l’alpinisme de Shipton et de Tilman et leur désir de se plier aux coutumes locales plaisaient à de nombreux jeunes alpinistes.

Au cours des ans, les médecins des expéditions, qui avaient étudié sans relâche ces sujets, parvinrent à la conclusion que l’ascension de l’Everest était « autant un problème physiologiste qu’une prouesse d’escalade ». Cependant aucun n’était spécialiste dans ce domaine. Hingston était médecin de la RAF ; Charles Warren était pédiatre. Par-dessus tout, leurs travaux démontrèrent qu’une étude systématique des problèmes par des spécialistes était indispensable. Mais l’idée d’emmener dans les expéditions des scientifiques qui n’étaient pas alpinistes, qu’ils soient physiologistes, géologues, naturalistes ou géographes, n’avait jamais été populaire et le devint encore moins avec les expéditions légères. Bill Tilman ne voulait même pas emmener de médecin avec lui en 1938. Le Comité de l’Everest dut l’y forcer.

En 1937, le docteur Charles Warren affirma que la détérioration en haute altitude « nécessitait bien plus d’investigations ». Mais il ne se passa rien. Après l’expédition de 1938, Raymond Greene railla le Comité de l’Everest : « Si nous continuons à envoyer des expéditions qui reviennent l’une après l’autre mais sans s’approcher plus près du sommet que la précédente, le public se lassera des expéditions à l’Everest et se demandera quel est l’intérêt de ces échecs à répétition. Chacun saura, bien sûr, que ce sont des échecs héroïques… mais il n’en demeure pas moins qu’une équipe après l’autre échoue à atteindre le sommet. » Greene souligna les importantes sommes d’argent qui avaient déjà été dépensées sur des expéditions qui échouaient et rentraient en Angleterre sans rien qui puisse justifier leurs efforts, et cela empirait. Il trouvait regrettable que : « le [travail scientifique] lors des dernières expéditions à l’Everest n’ait aucunement été soutenu, et même plutôt freiné par les responsables à la fois de leur organisation et de leur commandement ».

Insistant sur le fait que cette situation ne pouvait plus durer, il demanda que les futures expéditions soient « planifiées principalement sur des bases scientifiques ». Ainsi, en cas d’échec, elles rapporteraient au moins des informations utiles. Il poursuivit, un brin provocateur, en suggérant l’impensable : la prochaine expédition à l’Everest « devrait être d’abord une expédition de scientifiques, accompagnés d’une petite équipe d’alpinistes qui, si l’opportunité se présentait, parviendrait sans nul doute au sommet ».

Proprement horrifié, le docteur Tom Longstaff se leva et s’exclama : « L’idée d’envoyer une expédition scientifique à l’Everest est vraiment déplorable ; il ne pourrait y avoir pire confusion d’objectifs. » Mais les efforts britanniques pour gravir le mont Everest furent alors interrompus par la Seconde Guerre mondiale.

1. Finch, Geoffrey Bruce et le caporal Tejbir firent la démonstration du gain de vitesse obtenu grâce à l’oxygène en allant du camp III (6 401 mètres) au Col Nord (7 010 mètres) plus vite que leurs Sherpas sans oxygène, tout en portant des charges supérieures. Ils dépassèrent à nouveau leurs Sherpas en allant du Col Nord au camp suivant à 7 620 mètres. Retardés pendant une journée par le mauvais temps, ils abandonnèrent leur tentative deux jours plus tard lorsque Bruce, son appareil en panne, s’effondra. Faisant une tentative sans oxygène plus tôt lors de la même expédition, Mallory, Norton et Somervell abandonnèrent à 14h 15 à 8 168 mètres car ils montaient trop lentement pour parvenir au sommet et en redescendre à une altitude leur permettant de survivre à la nuit. Ils étaient épuisés, frigorifiés et assoiffés.

3 UNE MONTAGNE PRÉDESTINÉE

Sans Michael Ward, il n’y aurait pas eu d’expédition de reconnaissance britannique à l’Everest en 1951. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Britanniques avaient cessé toute tentative et dissolu le Comité de l’Everest. Ce ne fut qu’en 1947, l’année de l’indépendance de l’Inde, que la Royal Geographical Society et l’Alpine Club formèrent un nouveau comité, le Comité de l’Himalaya, et commencèrent à réfléchir, sans hâte, à relancer les tentatives sur l’Everest. Ward et d’autres jeunes alpinistes comme lui étaient frustrés par l’inertie de la vieille garde.

Les autorités alpines pensaient que les changements de la situation politique empêchaient tout accès viable à la montagne, d’où leur attentisme vis-à-vis de l’Everest. Les expéditions précédentes avaient approché l’Everest par son versant nord, au Tibet. Mais le Tibet avait fermé ses frontières aux étrangers en 1947, puis avait été envahi en 1950 par les Chinois qui appliquèrent leur propre interdiction à tous les visiteurs occidentaux. La seule autre possibilité pour parvenir à l’Everest était par son versant sud, au Népal, un pays qui pendant des siècles avait été fermé à pratiquement tous les étrangers. Néanmoins, les frontières du Népal s’ouvraient peu à peu, et les premières expéditions d’Occidentaux commençaient à explorer et à cartographier son territoire qui abritait huit des quatorze plus hauts sommets du monde.

En 1949, une petite expédition suisse, dirigée par René Dittert, effectua une reconnaissance des montagnes sur la frontière entre le Népal et le Tibet et réussit plusieurs sommets vierges de 6 000 à 7 000 mètres ; en 1950, les Français stupéfièrent le monde de l’alpinisme en réussissant la première ascension de l’Annapurna, la dixième montagne la plus haute du monde et le premier sommet de plus de 8 000 mètres (8 091 m) à être gravi. Plus tard la même année, deux membres d’une petite expédition d’exploration américaine, conduite par Charles Houston et le Britannique Bill Tilman, vétéran de l’Everest, firent une brève reconnaissance du versant sud de l’Everest. À la suite d’une mauvaise interprétation de la montagne, ils déclarèrent qu’une ascension par ce versant ne semblait guère possible.

Pensant que les chances de gravir l’Everest par le versant sud étaient au mieux de « une pour quarante », le Comité de l’Himalaya restait apathique. De plus, les Britanniques avaient eu la priorité sur l’Everest pendant si longtemps qu’ils étaient sûrs qu’aucun autre pays ne tenterait de pénétrer leur chasse gardée. Cependant, Michael Ward et ses amis alpinistes furent choqués par les expéditions d’exploration au Népal, particulièrement lorsqu’ils apprirent qu’une autre équipe, qui n’était pas britannique, avait l’intention d’explorer l’Everest. Au début de 1951, craignant que les Britanniques soient « rattrapés dans leur sommeil par des étrangers », Ward décida de passer à l’action.

Il devait tout d’abord déterminer si l’Everest pouvait être gravi par son versant sud. Fouillant dans la librairie de la RGS parmi des photos oubliées, Ward découvrit ce qu’il pensa être un itinéraire permettant d’atteindre le sommet et lança l’idée d’une reconnaissance britannique immédiate du versant sud de la montagne. Mais il eut les plus grandes difficultés à faire réagir le Comité qui le prit pour un jeune effronté.

Refusant de s’avouer vaincu, Ward organisa sa propre expédition avec l’aide du grand alpiniste écossais et auteur de livres de montagne W.H. (Bill) Murray, avec lequel il avait grimpé dans les Alpes à la fin des années 1940. Murray se réjouissait de prendre part à un projet spontané n’impliquant qu’une poignée d’alpinistes et abreuva Ward d’éloges pour son initiative inspirée. Il déclara que c’était une entreprise qui « surgissait soudain de nulle part, par ce que Platon aurait appelé une folie divine qui vous transcendait… Ces expéditions sont celles dont il faut faire partie. »

Ward et Murray persuadèrent l’alpiniste canadien Cam Secord de se joindre à eux. Secord avait grimpé en Himalaya avec Bill Tilman ainsi qu’avec Frank Smythe, un autre vétéran. En tant qu’économiste au sein du cabinet du Premier ministre, il avait aussi des relations bien meilleures avec les autorités que Ward ou Murray. Avec son aide, ils parvinrent à convaincre le Comité de demander une autorisation pour une expédition de reconnaissance et d’avancer 600 livres sur un coût total estimé de 1 800 livres.

Basil Goodfellow, administrateur honoraire du Comité et membre influent de l’Alpine Club, contacta le Foreign Office, soulignant leur primauté traditionnelle sur l’Everest :

Avec notre longue série d’expéditions de 1921 à 1938, nous avons fermement établi notre leadership en nous attaquant au plus grand problème restant à résoudre de l’exploration et de l’aventure en montagne. Pendant ce temps, d’autres nations, fortes de leurs succès en Himalaya, se sont inévitablement intéressées à l’Everest. Le Comité de l’Himalaya considère essentiel de donner corps à l’intérêt continu des Britanniques vis-à-vis du mont Everest en envoyant une nouvelle expédition aussi rapidement que possible.

Au début, cette référence à la fierté nationale fut bien reçue par le Foreign Office. Un télégramme fut envoyé à Mr. Summerhayes, l’ambassadeur britannique à Katmandou, lui demandant d’obtenir une autorisation pour tenter l’Everest et précisant comme d’habitude que : « dans le cas où les Népalais décideraient de ne pas nous donner d’autorisation, je tiens pour acquis qu’aucune autre demande ne sera acceptée pour explorer l’Everest cette année ».

Une réponse rassurante de Summerhayes arriva : l’autorisation pour la reconnaissance avait été accordée et toute autre demande similaire d’origine « étrangère » avait été refusée.

C’est à ce moment que Ward et Murray invitèrent Tom Bourdillon, un jeune grimpeur populaire et influent, à se joindre à leur expédition. Ward et Tom avaient été à la base de la création de l’Alpine Climbing Group, un groupe exclusif composé de jeunes alpinistes qui voulaient améliorer le niveau en escalade et inciter les grimpeurs britanniques, qui étaient en retard par rapport à leurs homologues européens, à se montrer plus entreprenants et audacieux. Bourdillon était admiré de tous pour avoir gravi la face nord de l’aiguille du Dru à Chamonix, considérée par Ward comme « la première voie moderne… une grande voie classique des Alpes gravie par un Anglais ».

Les préparatifs de l’expédition s’accélérèrent. Ward et Bourdillon, qui n’avaient aucune expérience de l’Himalaya, ne pouvaient se référer qu’à ce qu’ils avaient trouvé dans les comptes rendus des expéditions précédentes. Lorsque Ward s’occupa de la boîte à pharmacie, Bourdillon lui dit que son père voulait donner son avis sur son contenu. R.B. Bourdillon, le père de Tom, membre fondateur du club alpin de l’université d’Oxford, avait été un fervent alpiniste dans sa jeunesse, jusqu’à ce que sa mauvaise santé le force à s’arrêter. Médecin et chimiste diplômé, il était directeur de l’unité de recherches électromagnétiques du Medical Research Council (MRC) à Stoke Mandeville où Ward partit le rencontrer.