Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Lebensstil

- Serie: Exoten

- Sprache: Deutsch

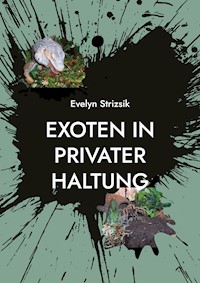

Dieses Buch soll Anfängern sowie Interessierten der Exotenhaltung einen Überblick verschaffen. Es wurde mit bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt und enthält viele Tipps. Ich bin jedoch überzeugt, daß man sein Wissen mit speziellen Fachbüchern - des gewählten Pfleglings - noch vertiefen muß. Außerdem sind immer die rechtlichen Voraussetzungen des Ortes an dem die Tiere gepflegt werden zu beachten.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 391

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Vorwort:

Liebe Leser!

dieses Buch wurde für Interessierte und Anfänger in der Haltung der Exoten zusammengestellt.

Zwischen den einzelnen Abschnitten gibt es Internet- Quellen Hinweise (Weblinks) und am Ende des Buches den zusätzlichen Quellen-Nachweis (Literatur-) der einzelnen Bücher. Es sind jedoch nicht alle Informationen auf diesem Wege in das Buch gelangt, sondern auch aus meiner Erfahrung der persönlichen Haltung, Züchtung und als jahrelanger Zoofachhändler mit eingeflossen.

Die Haltung muß sich nach den gesetzlichen Bestimmungen des jeweiligen Landes in dem die Tiere gepflegt werden richten, wobei die tatsächlichen Bedürfnisse den Bestimmungen immer gegenübergestellt werden sollten.

Die Erkenntnisse und Gesetze zur der Pflege der Tiere unterliegt einem stetigen Wandel an neuen Informationen.

Was heute richtig ist, kann morgen schon falsch sein!

Der Autor

Inhalt

REPTILIEN (REPTILIA)

1.1 Allgemeines

1.1.1 Lebensraum - Herkunft

1.1.1.1 Arten der Unterbringung

1.1.1.2 Der Standort des Terrariums

1.1.1.3 Das Klima im Terrarium

1.1.1.4 Die Beleuchtung

1.1.1.5 Die Heizung

1.1.1.6 Die Heizung im Regenwaldterrarium und Aquaterrarium

1.1.1.7 Feuchtigkeitszufuhr und Wasserpflege

1.1.1.8 Die Belüftung im Terrarium

1.1.1.9 Reinigung

1.1.1.10 Nützliche Utensilien

1.1.2 Ernährung

1.1.3 Krankheiten

1.1.3.1 Erkrankungen

1.1.4 Besonderheiten

1.2 Einteilung der Reptilien

1.3 Ordnung Echsen (Lacertilia/Sauria)

1.3.1 Familie Leguane (Iguanidae)

1.3.1.1 Grüner Leguan (

Iguana iguana iguana

)

1.3.1.2 Wüstenleguan (

Dipsosaurus dorsalis

)

1.3.1.3 Halsbandleguan (

Crotaphytus collaris

)

1.3.1.4 Mexikanischer Stachelleguan

(Sceloporus poinsetti)

1.3.1.5 Stirnlappenbasilisk (

Basiliscus plumifrons

)

1.3.1.6 Helmkopfbasilisk (

Laemanctus serratus

)

1.3.1.7 Rotkehl-Anolis (

Anolis carolinensis

)

1.3.2 Famile Agamen (Agamida)

1.3.2.1 Bartagame (

Pogona vitticeps

)

1.3.2.2 Zwergbartagame

(Pogona henrylawsoni)

1.3.2.3 Grüne Wasseragame (

Physignathus cocincinus

)

1.3.2.4 Philippinische Segelechse

(Hydrosaurus pustulatus)

1.3.3 Familie Chamäleons (Chamaeleonidae)

1.3.3.1 Europäisches Chamäleon

(Chamaeleo Chamäleon)

1.3.3.2 Jemen Chamäleon (

Chamaeleo calyptratus

)

1.3.3.3 Panther Chamäleon

Furcifer pardalis (Chamaeleo pardalis)

1.3.4 Familie Geckos (Gekkonidae)

1.3.4.1 Taggeckos

1.3.4.1.1 Madagaskartaggecko (

Phelsuma madagascariensis

)

1.3.4.2 Nachtaktive Geckos

1.3.4.2.1 Leopardgecko (

Eublepharis macularis

)

1.3.4.2.2 Tokeh (

Gecko gecko

)

1.3.5 Familie Skinke (Scicidae)

1.3.5.1 Blauzungenskink

(Tiliqua gigas)

1.3.5.2 Tannenzapfenechse (

Trachydosaurus rugosus

)

1.3.6 Familie Warane (Varanidae)

1.3.6.1 Sinnesleistung

1.3.6.2 Stoffwechsel

1.3.6.3 Lautäußerungen

1.3.6.4 Schädel und Bezahnung

1.3.6.5 Nahrung

1.3.6.6 Gliedmaßen und Schwanz

1.3.6.7 Sozialverhalten

1.3.6.8 Vermehrung und Jungtiere

1.3.6.9 Unterbringung & Ausstattung

1.3.6.10 Ernährung

1.3.6.11 Krankheiten

1.3.7 Warane (Varanus)

1.3.7.1 Smaragdwaran (

Varanus prasinus

)

1.3.7.2 Nilwaran (

Varanus niloticus

)

1.3.7.3 Timorwaran (

Varanus timorensis

)

1.3.7.4 Steppenwaran (

Varanus exanthematicus

)

1.4 Ordnung Schlangen (Serpentes)

1.4.1 Allgemeines und Besonderheiten

1.4.1.1 Lebensraum - Herkunft

1.4.1.2 Verhaltensweise

1.4.1.3 Thermoregulation

1.4.1.4 Sinneswahrnehmung

1.4.1.5 Häutung

1.4.1.6 Verteidigung

1.4.1.7 Geschlechtsunterschied und Vermehrung (Kommentkampf)

1.4.1.8 Alter

1.4.1.9 Unterbringung - Ausstattung

1.4.1.10 Ernährung

1.4.1.11 Natürliche Feinde

1.4.2 Krankheiten und Parasitosen

1.4.2.1 Hauterkrankungen

1.4.2.2 Atemwegserkrankungen

1.4.2.3 Verdauungstrakt

1.4.2.4 Parasitose

1.4.2.4.1 Ektoparasiten

1.4.2.4.2 Endoparasiten

1.4.2.5 Erbrechen

1.4.2.6 Zoonosen

1.4.2.7 Gesundheitscheck vor der Anschaffung:

1.4.2.8 Winterruhe bei Schlangen - Beispiele:

1.4.3 Familie Riesenschlangen (Boidae)

1.4.3.1 Unterfamilie Boas (Boidae)

1.4.3.1.1 Agottschlange/Königsboa (

Boa constrictor constrictor

)

1.4.3.1.2 Agottschlange/Kaiserboa (

Boa constrictor imperator

)

1.4.3.1.3 Grüne Hundskopfboa/Schlinger (

Corallus caninus)

1.4.3.2 Unterfamilie Pythons (Pythoninae)

1.4.3.2.1 Königspython (

Python regius

)

1.4.3.2.2 Tigerpython (

Python molurus (bivittatus

)

1.4.3.2.3 Grüner Baumpython (

Morelia viridis

)

1.4.4 Familie Nattern (Colubridae)

1.4.4.1 Überfamilie: Caenophidia (Colubroidea)

1.4.4.1.1 Kornnattern (

Elaphe guttata guttata

)

1.4.4.1.2 Rote Thailand-Bambusnattern (

Elaphe porphiracea=Oreophis porphyraceu

s)

1.4.4.1.3 Königsnattern (

Lamprobeltis

)

1.4.4.1.4 Strumpfbandnatter (

Thamnophis giganteus

)

1.5 Ordnung Herrscherreptilien (Archosauria)

1.5.1 Lebensraum – Herkunft

1.5.2 Verhaltensweise

1.5.3 Geschlechtsunterschied und Alter

1.5.4 Unterbringung - Ausstattung

1.5.5 Ernährung

1.5.5.1 Familie Kaimane (Caiman crocodilus)

1.5.5.1.1 Brauen-Glattstirnkaiman (

Paleosuchus palpebrosus

)

1.5.5.2 Familie Alligatoren (Alligatoridae)

1.5.5.2.1

Mississippi-Alligator (

Alligator mississippiensis)

1.6 Ordnung Schildkröten (Testudines/Chelonia)

1.6.1 Allgemeines und Besonderheite

1.6.1.1 Lebensraum - Herkunft

1.6.1.2 Gefährdungssituation und Artenschutz

1.6.1.3 Verhaltensweise

1.6.1.4 Sinnesleistungen

1.6.1.5 Fortbewegung

1.6.1.6 Geschlechtsunterschied und Alter

1.6.1.7 Unterbringung - Ausstattung

1.6.1.8 Ernährung

1.6.1.9 Krankheiten

1.6.1.9.1 Augenentzündung

1.6.1.9.2 Panzerdeformierung

1.6.1.9.3 Panzerfäule

1.6.1.9.4 Panzerdeformationen

Fehler! Textmarke nicht definiert.

1.6.1.9.5 Parasiten

1.6.1.9.6 Durchfall

1.6.1.10 Besonderheiten

1.6.1.11 Winterruhe bei Schildkröten (Allgemein)

1.6.2 Familie Wasser- und Sumpfschildkröten (Emydidae)

1.6.2.1 Überfamilie: Halsberger (Cryptodira)

1.6.2.1.1 Mississippi-Höckerschildkröte (

Graptemys pseudogeographica kohnii

)

1.6.2.1.2 Indianerschildkröte (

Chrysemys picta dorsalis

)

1.6.2.1.3 Moschus-Schildkröte (

Sternotherus odoratus

)

1.6.3 Familie Weichschildkröten (Trinoychidae)

1.6.3.1 Indische Klappenschildkröte

(Lissemys punctata)

1.6.4 Familie Landschildkröten (Testudinidae)

1.6.4.1 Griechische Landschildkröte

(Testudo hermanni)

1.6.4.2 Ägyptische Landschildkröte

(Testudo kleinmanni)

1.6.4.3 Russische Landschildkröte (

Testudo horsfieldii- Vierzehenschildkröte

)

AMPHIBIEN - LURCHE

2.1 Einteilung der Lurche

2.2 Ordnung Froschlurche (Salentia/Anura)

2.2.1 Allgemeines Besonderheiten

2.2.1.1 Lebensraum - Herkunft

2.2.1.2 Verhaltensweise

2.2.1.3 Geschlechtsunterschied und Alter

2.2.1.4 Vermehrung und Fortpflanzung

2.2.1.5 Unterbringung - Ausstattung

2.2.1.6 Ernährung

2.2.1.7 Krankheiten

2.2.2 Familie Zungenlose (Pipidae)

2.2.2.1 Zwergkrallenfrosch

(Hymenochirus)

2.2.3 Familie Krötenfrösche (Pelobatidae)

2.2.3.1 Zipfelkrötenfrosch

(Megophrys nasuta)

2.2.4 Familie Laubfrösche (Hylidae)

2.2.4.1 Korallenfinger (

Litorina Carola

)

2.2.5 Baumsteigerfrösche (Dendrobatidae)

2.2.5.1 Färberfrosch (

Dendrobates tinctorius)

2.2.6 Familie Ruderfrösche (Rhacophoridae)

2.2.6.1 Java-Flugfrosch (

Rhacophorus reinwardtii

)

2.3 Ordnung Schwanzlurche (Urodela/Caudata)

2.3.1 Allgemeines Beesonderheiten

2.3.1.1 Lebensraum - Herkunft

2.3.1.2 Verhaltensweise

2.3.1.3 Geschlechtsunterschied und Alter

2.3.2 Vermehrung und Fortpflanzung

2.3.2.1 Unterbringung - Ausstattung

2.3.2.2 Ernährung

2.3.2.3 Krankheiten

2.3.3 Familie Winkelzahnmolche (Hynobiidae)

2.3.3.1 Unterordnung: Niedere Schwanzlurche

(Cryptobranchoidae)

2.3.3.1.1

Sibirischer Winkelzahnmolch

(Hynobius keyserlingii)

2.3.4 Familie Olme (Proteidae)

2.3.4.1 Unterordnung: Höhere Schwanzlurche (Salamandroidae)

2.3.4.1.1

Gefleckter Furchenmolch

(Necturus maculosus)

2.3.5 Familie Querzahnsalamander (Ambystomatidae)

2.3.5.1 Axolotl (

Ambystoma mexicanum & andersoni

)

2.3.6 Familie Echte Salamander (Salamandridae)

2.3.6.1 Alpensalamander (

Salamandra atra

)

2.3.6.2 Bandmolch (

Ommatotriton vittatus

)

GLIEDERFÜßER (ARTHROPODA)

3.1 Einteilung der Gliederfüßer

3.1.1 Stamm Gliederfüßer

(Arthropoda)

3.1.1.1 Allgemeines und Besonderheiten / Lebensraum - Herkunft

3.1.1.2 Verhaltensweise

3.1.1.3 Augen

3.1.1.4 Hören

3.1.1.5 Atmung

3.1.1.6 Vermehrung

3.1.1.7 Unterbringung - Ausstattung

3.1.1.8 Einrichtung

3.1.1.9 Reinigung

3.1.1.10 Ernährung

3.1.1.11 Krankheiten

3.2 Klasse Spinnentiere - Ordnung Skorpione (Scorpiones)

3.2.1 Allgemeines und Besonderheiten

3.2.1.1 Lebensraum - Herkunft

3.2.1.2 Verhaltensweise

3.2.1.3 Verteidigung und Gift

3.2.1.4 Sozialverhalten

3.2.1.5 Häutung

3.2.1.6 Geschlechtsunterschied & Paarung

3.2.1.7 Tragzeit und Jungtiere

3.2.1.8 Alter

3.2.1.9 Unterbringung - Ausstattung

3.2.1.10 Ernährung

3.2.1.11 Besonderheiten

3.2.2 Skorpione (Scorpiones)

3.2.2.1 Kaiserskorpion

(Pandinus imperator)

3.2.2.2 Sahara Dickschwanzskorpion

(Androctonus australis)

3.2.2.3 Feldskorpion (

Buthus occitanus

)

3.2.2.4 Querbindenskorpion

(Isometrus maculatus)

3.3 Klasse Spinntentiere

–

Ordnung Webspinnen (Araneae)

3.3.1 Familie Eigentliche Vogelspinne (Theraphosidae)

3.3.1.1 Lebensraum - Herkunft

3.3.1.2 Verhaltensweise

3.3.1.3 Verteidigung und Gift

3.3.1.4 Der Gliederkörper der Vogelspinne

3.3.1.5 Geschlechtsunterschied & Paarung

3.3.1.6 Jungtiere - Wachstum & Alter

3.3.1.7 Unterbringung - Ausstattung

3.3.1.8 Reinigung und Tragen

3.3.1.9 Ernährung

3.3.2 Vogelspinnen (Theraphosidae)

3.3.2.1 Rotknie-Vogelspinne (

Brachypelma smithi

)

3.3.2.2 Martinique-Baum-Vsp. (

Caribena (Avicularia) versicolor)

3.3.2.3 Goliath Vsp.(

Theraphosa blondi

)

3.4 Klasse Kerbtiere - Insekten (Insecta)

3.4.1 Einteilung der Insekten

3.4.2 Unterstamm Sechsfüßer (Hexapoda)

3.4.3 Lebensraum - Herkunft

3.4.4 Verhaltensweise

3.4.5 Körper / Anatomie

3.4.6 Paarung & Alter

3.5 Klasse Kerbtiere - Ordnung Fangschrecken (Mantodea)

3.5.1 Lebensraum - Herkunft

3.5.2 Verhaltensweise & Anatomie

3.5.3 Sinnesorgane

3.5.4 Mimikry, Mimese

3.5.5 Geschlechtsunterschied und Alter

3.5.6 Fortpflanzung - Jungtiere - Alter

3.5.7 Unterbringung - Ausstattung

3.5.8 Ernährung

3.5.9 Krankheiten

3.5.10 Fangschrecken (Mantodea)

3.5.10.1 Orchideen Mantis (

Hymenopus coronotus

)

3.5.10.2 Europäische Mantis

(Mantis religiosa)

3.6 Klasse Kerbtiere - Ordnung Gespenster- und Stabschrecken (Phasmida)

3.6.1 Lebensraum - Herkunft

3.6.2 Verhaltensweise

3.6.3 Körper / Anatomie

3.6.4 Geschlechtsunterschied

3.6.5 Paarung – Jungtiere & Alter

3.6.6 Unterbringung - Ausstattung

3.6.7 Ernährung

3.6.8 Gespenster-/Stabschrecken (Phasmida)

3.6.8.1 Wandelndes Blatt (

Phyllium bioculatum

)

3.6.8.2 Farnschrecke (

Oreophoetus peruana

)

LITERATURVERZEICHNIS/LITERATUR

1 REPTILIEN (REPTILIA)

1.1 Allgemeines

1.1.1 Lebensraum - Herkunft

Ihr Sozialverhalten, Gefühlsausdruck und Spieltrieb unterscheidet sich wesentlich zu den Säugetieren. Um den bei uns gepflegten Tieren, ob Wirbeltiere (Reptilien/Reptilia) oder Gliederfüßer (Arthropoda), eine artgerechte Unterkunft zu bieten, müssen wir bedenken, dass dies Tiere mit besonderen Bedürfnissen sind. Es handelt sich um wechselwarme (poikilotherme) Tiere. Ihre Körpertemperatur entspricht also der Temperatur der Umgebung, sie sind jedoch nicht in der Lage die Eigenwärme zu speichern. Somit benötigen sie unterschiedliche „Betriebstemperaturen“ um sich bewegen, fressen und verdauen zu können. So suchen viele Tiere gezielt sonnige oder schattige Plätze auf.

Foto: Autor

Reptilien, Gliederfüßer sowie Amphibien besiedeln die Unterschiedlichsten Gebiete und Lebensräume, wie Wälder, Feuchtgebiete, Fließgewässer, Kulturland, Böschungen von Bahnen und Straßen, Alpweiden etc. Von der Wüste bis zu den Tropen; auf, in und über der Erde, im Geäst von Bäumen und im Wasser etc.

Je nach Vorkommen halten sie einen „Winterschlaf/Winterruhe/Winterstarre bei Temperaturen zwischen +2° und +15°Celsius. Dieser kann von wenigen Wochen bis zu mehreren Monaten andauern und ist eine der Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Nachzucht bzw. Fortpflanzung.

Strumpfbandnattern z.B.: überwintern in dichten Knäueln, sodass sie sich gegenseitig Wärme spenden können. Staatenbildende Insekten, wie Ameisen, Bienen,

Foto: Autor

Hornissen oder Termiten erzeugen Wärme durch Muskelzittern oder sorgen im Stock beziehungsweise Bau durch Lüftung oder Flügelschlag für Kühlung.

Reptilien atmen durch Lungen, legen Eier oder gebären lebende Junge (eierlebendgebärend, ovovivipar) und entwickeln sich im Gegensatz zu den Amphibien direkt, das heißt ohne Larvenstadium. Die meisten Amphibien durchlaufen eine Metamorphose (Gestaltwandel), die über die Zwischenform der Larve zum erwachsenen Tier führt und somit auch von der Kiemenatmung zur Lungenatmung. Anders als bei Vögeln besitzen die Eier aber keine Hagelschnüre, an der der Dotter drehbar aufgehängt ist. Deshalb dürfen diese Eier nach begonnener Embryonalentwicklung nicht mehr gedreht werden, sonst stirbt der Keimling ab.

Die Sinneswahrnehmung der Reptilien ist nach neuesten Erkenntnissen sehr schlecht ausgebildet. Der Geschmacksinn fehlt fast zur Gänze, der Geruchsinn ist nur als gut zu bezeichnen und sämtliche Reptilien sind schwerhörig und kurzsichtig. Allerdings verfügen Schlangen über ein gut ausgebildetes Innenohr, mit dem sie Bodenvibrationen wahrnehmen. Bei manchen Schlangen (z.B. Sandboas) ist die Wahrnehmung solcher Vibrationen so fein, dass sie nicht nur vor großen und schweren Feinden gewarnt werden, sondern sogar eine auf dem Sand laufende Maus orten und gezielt erbeuten können.

https://www.schlangeninfos.de/schlangen/sinne.htm

1.1.1.1 Arten der Unterbringung

Die unterschiedlichen Ansprüche der zu pflegenden Tiere verdeutlichen die speziellen Anforderungen, die sie an ihre zukünftigen Halter stellen.

Dies beginnt bereits bei der Unterbringung im Aquarium, Terrarium oder Aquaterrarium. Je nach dem ursprünglichen Vorkommen des Tieres kann man sie einteilen in:

Aquarien

Aquaterrarien

Paludarien

Feuchtterrarien

Trockenterrarien

⇒ Aquarien

⇒ Aquaterrarien sind im Grunde Aquarien mit fest eingebautem Landteil, z.B. für Wasserschildkröten.

⇒ Paludarien

Das Paludarium ist ein Terrarium mit einem Wasserteil, der mindestens zwei Drittel der Grundfläche ausmacht.

Ist das Paludarium halb Aquarium und halb Terrarium, bieten dicke Korkäste, Korkrinden und üppige Bepflanzung eine zweite oder gar dritte Ebene für kleine Echsen und Frösche und Wasserschlangen, während im Wasser Fische gehalten werden können, die jedoch zum Teil auch als Futter in so manchem Maul enden.

Je nach Öffnung an der Seite oder vorne werden die restlichen Wände mit Press-Korkplatten Zierkorkrückwände, Kokosfaser-Matten, Xaxim-Platten oder Stämmen und Rückwänden aus Styropor, Epoxidharz und Torf verkleidet.

Foto-Quelle/Zeichnung: (Knöthig,M.;Borken (Überarbeitet von H.Flubacher;Fellbach aus Terrarien-Bau u. Einrichtung)

Epiphyten, Bromelien (Neoregelia ampullacea, N. liliutiana, Vrisea fenestralis), Maxillaria, Polypodium Arten(Farne), Philodendron, Ficus, Selaginella-Arten und Orchideen sind z.B. geeignete Pflanzen. Sie müssen jedoch ihren Ansprüchen gerecht gepflanzt werden. Pflanzen mit derben, harten oder sukkulenten Blättern oder Wasserspeichern in Form von Bulben benötigen mehr Licht und kommen an die obersten Stellen des Epiphytenastes. Pflanzen mit weichen, feinadrigen Blättern und ohne Wasserspeicher besiedeln die unteren Plätze mit geringerem Lichtanteil.

Tiere wie Stirnlappenbasilisken benötigen dicht bepflanzte Terrarien Anteile, da sie potentiell stressgefährdet sind lassen sie sich gerne in den Wasseranteil fallen, auf dem sie aufgrund der meist geringen Größe nicht laufen können. In derartig gut bepflanzten Terrarien lassen sich jedoch Technikteile wie Schläuche, Kabel usw. gut verbergen. Der Technikteil ist immer eine Kombination. Während im Terrarium Belüftung, Beleuchtung und Beregnungsanlage eingebaut werden, muss der Aquarienteil mit Unterwasserbeleuchtung und Filter (am besten Außenfilter) ausgestattet werden. Um die Beleuchtung, Belüftung und Bewässerung zu steuern, wird eine einfache Zeitschaltuhr empfohlen.

Die Größe des Paludarium passt sich der zu haltenden Bewohner an.

⇒ Tropenterrarien / Feuchtterrarien

Tropenterrarien (Regenwaldterrarium) haben die gleichen Anforderungen wie der Pflanzenteil des Paludarium, jedoch fällt der Wasserteil in Form eines Aquariums weg. Es kann ein kleiner Wasserlauf mit Auffangbecken eingebaut werden, wodurch statt dem Außenfilter ein Kreiselfilter dazu kommt (Pumpenleistung zur Förderung der Wassermenge in die Höhe beachten!).

Statt einem Kreiselfilter ohne Filterschwamm ist es besser, einen mit Filterschwamm zu verwenden, wie er auch für Aquarien angeboten wird, da dadurch das Wasser gleichzeitig von Ausscheidungen weitgehendst gefiltert werden kann.

Die Terrarien Behälter sind im Fachhandel aus silikonverklebtem Glas in jeder Größe erhältlich. Beim Bau dieser Terrarien wurde auf die richtige Belüftung geachtet, damit der Sauerstoffaustausch funktioniert, kein Beschlag an den Frontscheiben entsteht, die Tiere keine Stauhitze erleiden, jedoch auch nicht zu viel Wärme entweicht. Da Glas leider ein guter Wärmeleiter ist, müssen bei der Inneneinrichtung wärmeisolierende Materialien, wie z.B. Styropor verwendet werden.

Der Vorteil von Glas ist, dass es nicht verfaulen kann wie Holz, Feuchtigkeit innen bleibt, Futtertiere nicht entweichen können und beim Reinigen nicht zerkratzt bzw. „blind“ wird, wie Kunststoffscheiben.

Eine Sonderform des Feuchtterrariums ist das Gazeterrarium. Dieses besteht grossteils aus Gaze, einem sehr feinen Kunststoffgewebe. Dies ermöglicht eine gute Durchlüftung und verhindert die Ansammlung von Staufeuchtigkeit und Stauhitze, es wird gerne für Insekten verwendet, da meist kleine Behältnisse gebraucht werden. Der Boden des Feuchtterrariums kann mit Rindenmulch aus dem Zoo-Fachhandel, das durch große Hitze (120°C) desinfiziert wurde, mit Terrarien Einstreu und als unterste Schicht mit Blähton befüllt werden.

Die tägliche Kontrolle des gesamten Terrariums (Beseitigung der Exkremente und Futtertierreste) und mindestens monatlicher Austausch des Bodens müssen bedacht werden.

⇒ Trockenterrarien

Auch im Trockenterrarium müssen Pflanzen und Versteckmöglichkeiten eingebaut werden. Pflanzen sind nicht nur Dekoration, sie bieten Wüstenreptilien Schatten und Sichtschutz. Pflanzen erhöhen auch die Luftfeuchtigkeit, die speziell in Wüstenterrarien oft viel zu trocken ist. Stauhitze, Staunässe und zu große Trockenheit sind bei Trockenterrarien meist unbeachtete Gefahren. Die nächtliche Taubildung kann mit Ultraschall Vernebler erreicht werden oder muss durch Hand Sprüher nachgeahmt werden. Durch ausreichende Belüftung und gleichzeitiger Hitze, im Wechsel zu abendlicher Kühle wird die Natur am genauesten imitiert. Trockenterrarien können auch aus Holz hergestellt werden, müssen jedoch lackiert werden, damit man sie gut reinigen und desinfizieren kann (Ungiftige Lacke verwenden bzw. ausreichend entlüften und trocknen lassen!).

Trockenterrarien teilt man in zumindest drei Zonen ein. Im 1. Pflanzenteil wird bepflanzt und bewässert; er bietet feuchte, kühle Plätze und eventuell Eiablagemöglichkeiten. Die Pflanzen sind vorzugsweise im Topf einzusetzen, um ein Ausgraben durch die Bewohner zu verhindern und eine Reinigung des Terrariums zu ermöglichen ohne die Pflanzen zu zerstören.

Ein 2.Sonnen- und Aufwärmteil im Vordergrund und 3.Versteckplätze oder Höhlen im Hintergrund, entsprechend der Bewohner. Z.B. HQI-Leuchten über den Sonnenplätzen bieten intensives Sonnenlicht und die damit zu erwartende Wärme.

Dieses intesive Licht ist auch zum allgemeinen Wohlbefinden der Wüstenbewohner so wichtig, dass sein Fehlen einer zu geringen Wärme gleichkommt.

Verschiedenste Kakteenarten wie Agaven, Echinocactus, Echinocereus, Ferocactus, Mammilaria. Aas-Blumen wie Huernia, Stapelia oder Aloaarten Aloe, Crssula, Gasteria, und Haworthia. Christusdornblüten sind giftig, werden aber gerne von Madagaskarleguanen gefressen. Die Madagaskarpalme Pachypodium lameri und Lomatophyllum-Arten sind ebenfalls geeignete Pflanzen.

Im Futterbereich des Trockenterrariums darf auf keinen Fall feiner Sand ausgebracht werden, da beim Fressen bzw. Fangen der Futtertiere Sand aufgenommen werden kann und somit Verstopfung (durch Verklumpen des Sandes im Darm der Tiere) die Folge wäre. Geeignet sind rundkörniger Kalziumsand, Lehm und rundkörniger mittlerer Sand.

Kalziumsand gibt es in den verschiedensten Farben, um auch optisch eine an die natürliche Umgebung angepasste Unterbringung gestalten zu können. Da die Tiere eine ihrer natürlichen Umgebung angepasste „Schutzfarbe“ (Tarnfarbe) entwickelt haben, trägt dies zu ihrem Wohlbefinden bei.

https://de.wikipedia.org/wiki/Terrarium#Terrarientypen

1.1.1.2 Der Standort des Terrariums

Beachtet werden sollte, dass eine Überhitzung durch Sonneneinstrahlung, etwa in Nähe eines Fensters, stattfinden kann. Sehr warme Dachwohnungen, die auch nachts kaum abkühlen, eignen sich nicht zur Pflege hitzeempfindlicher Arten. Bei größeren Terrarien muß auf die Statik des Aufstellplatzes achtgegeben werden. Terrarien-Bewohner gewöhnen sich an die Menschen, wenn das Terrarium an einem nicht abgeschiedenen aber ruhigen Platz aufgestellt wird. Ständige Unruhe (laute Musik usw.) in nächster Nähe sollte vermieden werden.

Der Aufstellungsort sollte so gewählt werden, dass den Bewohnern ein Ausweichen über Augenhöhe des Betrachters ermöglicht wird. Damit wird Stress vermieden (verhindert Krankheiten!) und die Tiere gewöhnen sich schneller an ihre Umgebung, benehmen sich natürlich und werden zum Teil auch zahm. (Wichtig für die Tierarztkontrollen!)

1.1.1.3 Das Klima im Terrarium

Das Klima im Terrarium ist ein für das Wohlergehen der gepflegten Tiere wichtiger Faktor. Nur wenn das für den Lebensraum der Tiere typische Klima bestmöglich nachgestellt wird, zeigen diese ihr volles Verhaltensrepertoire und ein gesundes Wachstum.

Die wichtigsten Klimafaktoren im Terrarium sind:

⇒ die Temperatur: Luft- und Bodentemperatur sowie lokale Stellen mit hohen Temperaturen,

⇒ das Licht: Beleuchtungsdauer, Intensität und Lichtqualität,

⇒ die relative Luftfeuchtigkeit sowie

⇒ die Be- und Entlüftung.

Wie in freier Natur beeinflussen sich auch im Terrarium die einzelnen Klima Elemente gegenseitig und sind Änderungen im Tagesverlauf unterworfen. Mit zunehmender Betriebsdauer der Beleuchtung und der Heizung sinkt normalerweise die relative Luftfeuchtigkeit.

Dies ist bei der Ausstattung und Größe der Terrarien zu bedenken:

In kleinvolumigen Behältern kommt es zu raschen Änderungen der einzelnen Klimawerte, die ständig überprüft werden müssen um annähernd optimal eingestellt werden zu können.

In großvolumigen Behältern dagegen ändern sich die Klimafaktoren deutlich langsamer. Außerdem lassen sich einfacher Zonen mit unterschiedlichem Mikroklima (Zonen unterschiedlicher Temperatur und Feuchtigkeit) schaffen. Jedes Terrarium muss mit Hygrometer und Thermometer ausgestattet sein.

1.1.1.4 Die Beleuchtung

Terrarien-Tiere sind als wechselwarme Tiere auf Licht, d.h. auf dessen Qualität und Intensität, viel stärker angewiesen als gleichwarme Wirbeltiere. Aktivität, Nahrungsaufnahme, Verdauung und Ruhephasen werden durch den Wechsel von Tag und Nacht sowie vor allem der Lichtintensität beeinflusst. Dazu kommt, dass Reptilien Licht mit Wärme assoziieren und helle Stellen im Terrarium aufsuchen, um sich zu „sonnen“. Dies ist insbesondere bei der Beheizung von Wüstenterrarien zu berücksichtigen. Je nach verwendeter Lichtquelle gibt es Unterschiede in Lichtausbeute und Qualität des Lichtes.

Spezial Leuchtstoffröhren, Sparlampen oder LED`s bieten viel Licht mit dementsprechenden Vitamin B Anteilen, bei geringer Wärmeentwicklung.

Licht leuchtet in der Natur in gleichmäßigen Abständen (Sommer und Winterzeit der zu pflegenden Tiere beachten!), somit ist z.B. eine Zeitschaltuhr die Garantie für regelmäßiges Ein- und Ausschalten.

Auch für zusätzliches Einschalten und Ausschalten einer Mittagsbeleuchtung bzw. mögliche Erhöhung der Hitze durch Zuschalten von HQi-Leuchten oder speziellen Spots, ist eine Zeitschaltuhr hilfreich.

Ein wesentlicher Faktor bei der Beleuchtung von Terrarien spielt das UV- Licht und zwar in den Bereichen UV-A und UV-B. Terrarien Tiere benötigen je nach Herkunft mehr oder weniger UV-Licht für ihr Wohlergehen.

UV-B ermöglicht die Vitamin D3 Synthese aus der Vorstufe Vitamin D. UV-A regt die Pigmentierung und Vitalität an.

1.1.1.5 Die Heizung

Die Heizung im Terrarium eines Trockenterrariums sollte immer so dimensioniert werden, dass bei einem Ausfall der Regeltechnik die Tiere nicht überhitzt werden. Ein kleines Terrarium sollte z.B. nicht mit einem überdimensionierten Heizkabel mit Regler ausgestattet werden, sondern mit einer kleinen Bodenheizung mit z.B. nur 15 oder 7,5 W. Ebenso sollte zusätzlich ein geringer Anteil des Terrariums von den Heizkabeln frei bleiben um kühlere Bereiche zu definieren. Zusätzlich ist die heizende Wirkung der Beleuchtung noch mit einzukalkulieren.

Bei Bodenheizungen darf nicht vergessen werden, dass Echsen, die sich in kühlere Bereiche eingraben möchten, durch Bodenheizungen, die über den gesamten Bodenbereich verlegt werden, irritiert werden können. Auch besteht die Gefahr der Irritation, wenn Echsen, die eine Eiablageplatz suchen bzw. eine Gelegegrube graben wollen, in tieferen Lagen Wärme statt Kühle vorfinden. Dies kann sogar dazu führen, dass Echsen ihre Eier nicht ablegen und dies so lange zurückhalten, bis es zum Tode der Echse führt.

Deshalb müssen bei Bodenheizungen auch Teile des Terrariums ausgenommen werden.

Beim gleichzeitigen Ausschalten jeder Heizung und Beleuchtung entsteht eine fast natürliche Nachtabsenkung der Temperatur (Achte auf die „richtige“ Temperaturschwankung).

Tipp: Um die Wärmeabgabe eines Glas-Terrariums zu vermindern (und damit Energiekosten zu sparen), können die Seitenscheiben auch außen mit Dämmmaterialien gegen Wärmeverluste isoliert werden. Zum Boden hin verhindern Schaumstoffunterlagen und ähnliches, sowohl Wärmeabgabe als auch ein Bersten der Bodenscheibe bei unebenem Untergrund der Standfläche. Schaumstoffunterlagen dürfen nur Verwendung finden, wenn außen unter dem Boden keine Heizmatte angebracht werden soll. Bei Anbringung einer Heizmatte außen am Terrarien-Boden sind jedoch unbedingt die dort gemachten Angaben zu befolgen, um eine ausreichende Hinterlüftung der Heizmatte zu gewährleisten.

Wenn ein Trockenterrarium entstehen soll, kann man auch ein Holzterrarium in Erwägung ziehen. Dämmerungs- oder nachtaktiven Arten, wie z.B. Leopardgeckos, kann man durch Heizsteine (nur unter dem Sonnenplatz) aus Spezialmaterial, welche eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Stein gewährleistet, Wärmeplätze bieten. Die Oberfläche der Steine erwärmt sich auf 30 – 45 °C. Gleichzeitig als Heizung und Beleuchtung zur Beobachtung während der Nacht dienen die blauen moonlight LED`s. Kleinere Terrarien können mit speziellen Spots mit farbkorrigiertem Spektrum tagsüber gleichzeitig beleuchtet und beheizt werden.

1.1.1.6 Die Heizung im Regenwaldterrarium und Aquaterrarium

Die relativ gleichmäßigen Temperaturen im Regenwaldterrarium lassen sich durch „milde“ Boden-, oder Wandheizungen (hinter z.B. Kokosfasermatten versteckt) ideal verwirklichen. Dabei bekommen die tropischen Pflanzen die sogenannten „warmen Füße“, die wachstumsfördernd wirken.

Bei größeren (Glas-)Terrarien besteht zusätzlich die Möglichkeit, an Seitenflächen, die innen nicht durch Dekoration verbaut sind, weitere Heizmatten von außen anzubringen, sollte die gewünschte Temperatur nicht erreicht werden.

Sind größere Wasserteile mit oder ohne Wasserfall integriert, so ist eine Heizung für den Wasserteil zu empfehlen.

Werden Wasserschildkröten oder andere tropische Sonnenanbeter gepflegt, so muss auch noch ein Spotstrahler als helle Wärmequelle zum „sonnen“ auf dem Landteil installiert werden.

1.1.1.7 Feuchtigkeitszufuhr und Wasserpflege

Neben Licht und Wärme sind vor allem die Trinkwasserversorgung, die Luftfeuchtigkeit sowie die richtige Substratfeuchtigkeit von großer Bedeutung für die Pfleglinge. Denn sowohl Reptilien als auch in weitaus größerem Maß die dünnhäutigen Amphibien, verlieren ständig Wasser bei der Atmung und vor allem über die Haut.

Besonders die Amphibien nehmen Wasser fast ausschließlich über die Haut auf und trinken im Gegensatz zu anderen Terrarienpfleglingen kaum. Daher sollte regelmäßig im Terrarium, vorzugsweise wenigstens einmal morgens, gesprüht werden, auch in Wüstenterrarien.

Denn in Gegenden mit großer Tageshitze und starker Nachtabkühlung kommt es in den Morgenstunden oft zur Nebel bzw. Taubildung, sodass viele Tiere ihren Feuchtigkeitsbedarf durch das an ihrem Körper oder an Gegenständen kondensierende Wasser decken.

Einige Tierarten, z.B. Chamäleons, bevorzugen bewegtes Wasser.

Den Jungtieren genügen noch die sich nach dem Sprühen an den Blättern oder Einrichtungsgegenständen sammelnde Wassertropfen, erwachsenen Tieren ist diese Wassermenge jedoch oft zu wenig. Hier empfiehlt sich der Einbau einer Tropfanlage. So haben die Tiere die Möglichkeit, ausgiebig nach eigenem Bedarf Wasser aufzunehmen und gelegentlich können dem Tropfwasser auch Vitamine beigemischt werden. Vitamine sollte jedoch nicht immer über das Wasser gereicht werden, da manche Vitamine nicht lichtstabil sind. Auch da die Tiere nicht jeden Tag gleich viel trinken, ist eine genaue Dosierung schwer möglich.

Ebenso kommen der Einbau eines Wasserfalls bzw. Zimmerbrunnens in Frage, um den Tieren bewegtes Wasser anzubieten (Die Filterung des bewegten Wassers nicht vergessen!). Ultraschallvernebler werden zur Erhöhung der Luftfeuchtigkeit eingesetzt. Die Betriebsdauer der Ultraschallvernebler kann durch weiches Wasser (geringer Kalkanteil) deutlich verlängert werden. Mit Beregnungsanlagen lassen sich in Tropenterrarien die perfekten Bedingungen nachempfinden.

Die Bereitstellung von Wasser im Terrarium erfordert gewisse Maßnahmen zu dessen Pflege, um nicht eine trübe, mit Keimen beladene „Pfütze“ entstehen zu lassen, die die Gesundheit der Pfleglinge gefärdet. Bei Trinkgefäßen ist die Pflege relativ einfach – (aber arbeitsintensiv) sie sollten täglich gereinigt und frisch befüllt werden. Bei größeren Wasserteilen im Terrarium, z.B. auch in Verbindung mit einem Wasserfall, ist eine Filterpumpe (Filterschwamm und/od. Kohlefilterschwamm) eine gute Hilfe dem vorzubeugen.

Bei der Pflege von großen Wasserschildkröten ist wegen des enormen Stoffwechsels dieser Tiere die Installation eines leistungsfähigen Außen-Filters zu empfehlen. Hier sollte man bei der Auswahl des Modells immer eine Nummer größer wählen als für ein entsprechendes Aquarium vorgesehen. Das gesamte Wasservolumen muss drei Mal pro Stunde gefiltert werden.

1.1.1.8 Die Belüftung im Terrarium

Entsprechend ihrer Herkunft ist der Frischluftbedarf, ebenso wie alle anderen Klimaansprüche auch, je nach Art sehr unterschiedlich ausgeprägt. Die Belüftung eines Terrariums erfolgt heute meist über zwei an verschiedenen Seiten angebrachte Lüftungsgitter, die eine Bildung von stickiger Stau-Luft verhindern.

Sehr vorteilhaft, da die Sicht ins Terrarium „ungetrübt“ bleibt, ist der Einbau eines Lüftungsgitters unterhalb der Frontscheiben. Durch die Beheizung des Bodens mit Heizmatten oder Heizkabeln, der Beleuchtung und der Wärmestrahler erwärmt sich die Luft im Terrarium und steigt auf. Durch die meist im Terrarien Deckel angebrachte Entlüftung entweicht ein Teil der warmen Luft, weshalb durch die unter der Frontscheibe angebrachte Lüftung frische Luft nachströmt. Die Luft Zirkulation trägt nicht nur zur Abtrocknung der Scheiben und der Einrichtungsgegenstände bei, sondern versorgt den Pflegling mit frischer Atemluft. Ohne Belüftung im unteren Terrarien Drittel entsteht in Feucht Terrarien schnell eine feuchtigkeitsgesättigte, verbrauchte Luft die auch zu beschlagenen Seitenscheiben führt.

Daher eignen sich Aquarien nicht zur Pflege von tropischen Terrarien-Tieren. Im Terrarium kann mittels Vergrößerung bzw. Verkleinerung der Lüftungsflächen die optimale Feuchtigkeit eingestellt werden und die Wärme entweicht nicht so stark und schnell.

1.1.1.9 Reinigung

Der tägliche Zeitaufwand, um ein Terrarium zu reinigen, ist natürlich abhängig von der jeweiligen Art und der Anzahl der Tiere. Schlangen, die nur alle zwei bis drei Wochen gefüttert werden müssen oder Einzeltiere verursachen in der Regel weitaus weniger Schmutz als Tiere, die täglich gefüttert werden müssen oder große Gruppen.

Alle Einrichtungsgegenstände sollten herausnehmbar bleiben. In Trockenterrarien lassen sich angetrocknete Futter- und Kotreste gut absammeln – z.B. mit einer Katzenschaufel oder einer speziellen Terrarien-Metallschaufel bei feinem Calziumsand.

Einrichtungsgegenstände werden mit einer Bürste unter heißem Wasser von anhaftenden Kotresten befreit. Die Scheiben dürfen nicht mit aggressiven Chemikalien gereinigt werden, da deren Rückstände zu Vergiftungen führen können.

Nur wenige Zeit der täglichen Reinigung des Terrariums genügt, um den Pfleglingen ordentliche hygienische Verhältnisse zu gewährleisten. Schiebt man Reinigungsarbeiten zu lange hinaus, kann die mangelnde Hygiene zu unnötigen Verlusten der Bewohner führen.

Auch wenn keine Neuzugänge in das Terrarium einziehen, muss dieses in regelmäßigen Abständen desinfiziert (Spezial-Desinfekte verwenden!) werden um die Ansteckungsgefahr vermeintlicher Krankheiten und Parasiten unter den Tieren und vom Tier zum Mensch zu verhindern.

In Feuchtterrarien müssen verwachsene Einrichtungsgegenstände (Bepflanzung) abgesprüht werden. Während der Reinigungs- Arbeiten werden die Bewohner (Tiere) am besten aus dem Terrarium entfernt und bei dieser Gelegenheit genau untersucht um gegebenenfalls krankhafte Veränderungen erkennen zu können. Außer den Tieren selbst, sollte der Kot der Tiere in regelmäßigen Abständen von einem Facharzt untersucht werden.

1.1.1.10 Nützliche Utensilien

Pinzetten oder Zangen dienen zum Füttern der Bewohner. Mit Katzenschaufeln oder Metallnetzschaufeln speziell für Terrarien für die Boden- bzw. „Einstreu“-Reinigung

Mit Netzen, leerenHeimchenbehälternoderSchneckenfanggeräten für Aquarien, können sowohl im Wasser lebende (aquatile) als auch landlebende flinke Bewohner im Terrarium sowie entkommene Pfleglinge im Zimmer schonend eingefangen werden. Mit der Schneckenfalle oder Insektenfalle können auch entlaufene Futtertiere wieder eingefangen werden.

Bei Spinnen eignet sich hochprozentiger Alkohol zur Desinfektion von Gegenständen, in den die zu reinigenden Materialien eingelegt werden und dort mindestens 15 Min vollständig benetzt, verweilen sollten. Normalerweise werden Terrarien in regelmäßigen Abständen nicht nur mit Terrariendesinfekt für Terrarien aus dem Fachhandel, sondern auch vorsorglich mit Milbenmittel besprüht (Achtung bei Spinnen – Milben sind Spinnentiere).

Terrarienschlösser zum Einschieben zwischen die Schiebescheiben sind ein sehr nützliches Hilfsmittel um Unbefugten (z.B. Kleinkindern und Haustieren) den Zugriff ins Terrarium zu verwehren und ein Entkommen der Terrarienbewohner zu verhindern. (Achtung: Futtertiere entkommen durch den Abstand der Schiebescheiben zueinander).

Thermometer und Hygrometer gehören zu den unentbehrlichen Einrichtungsgegenständen um die Wärme und Luftfeuchtigkeit im Terrarium zu überprüfen.

1.1.2 Ernährung

Auf die Ernährung wird bei den einzelnen Tieren speziell eingegangen. Prinzipiell müssen alle Tiere, die kein echtes Sonnenlicht sondern nur künstliche Beleuchtung bekommen, mit Vitaminen und Mineralstoffmischungen versorgt werden.

Es muss auf Unterversorgung wie auf „Überversorgung“ geachtet werden und eine jeweilige ausgewogene Calcium/Phosphor Gabe angestrebt werden.

Zu eiweißreiche Ernährung (Verfüttern tierischer Nahrung an Pflanzenfresser und Ersatznahrung wie Hackfleisch, Herz und anderes Fleisch an Insektenfresser führt zu Organgicht (Harnsäurekristalle legen sich im Körper ab).

Befällt die Gicht die Niere, kann dies zum Tod des Tieres führen.

Vitamin B-Mangel führt zu anfallsartigem Zittern, welches unbehandelt zu Lähmungserscheinungen führt. Calcium und oder Vitamin D-Mangel führt zu Knochenerweichung, da es zur Entmineralisierung des Skeletts kommt (Der Körper versucht den Stoffwechsel aufrecht zu erhalten). So wie auch auf die Zusammenstellung der Ernährung der Terrarien-Tiere geachtet werden muss, müssen auch die Futtertiere gesund sein und dementsprechend mit wertvollem Futter versorgt werden, bevor sie an die Pfleglinge weiter gegeben werden.

1.1.3 Krankheiten

Auch Terrarien Pfleglinge können krank werden. Zum Einen können Neuerwerbungen Krankheitserreger oder Parasiten (an) in sich führen, die durch einen geschwächten Körper die „Oberhand gewinnen“. Erkrankungen brechen oft erst eine Weile nach dem Erwerb der Tiere aus, weil das mehrmalige Umsetzen/Transport usw. Stress bedeutet. Zum Anderen kann auch Stress durch nicht optimale Klimabedingungen im neuen Terrarium das Immunsystem schwächen und zu einer Verschiebung des Gleichgewichts zwischen Wirt und Erreger führen, was schließlich zum Ausbruch einer Krankheit oder zur Vermehrung von Parasiten führt.

Zeigen die Pfleglinge bereits äußere Veränderungen oder auffällige Verhaltensänderungen, muss schnellstens ein Tierarzt aufgesucht werden. Zunächst ist eine sichere Aussage über die Ursache der Erkrankung nur nach genauen Tests möglich, da verschiedene Erreger oder Parasiten ähnliche Symptome hervorrufen können. Ferner werden bei den Tests die Erreger auf Resistenzen hin untersucht und somit können Medikamente verordnet werden, die noch Wirkung zeigen.

Generell gilt, je eher mit einer Behandlung begonnen wird, desto besser sind die Heilungschancen. Sind die Reserven des Pfleglings erst einmal aufgebraucht oder ist der körperliche Abbau bereits weit fortgeschritten, helfen oft selbst massive Aufbaumaßnahmen nicht mehr.

Am einfachsten lassen sich Veränderungen erkennen, wenn man seine Reptilien täglich auch per Hand füttert oder täglich kontrolliert ob auch gefressen wurde. Bei Schlangen bzw. Tieren die nicht täglich gefüttert werden, werden trotzdem tägliche Reinigungsarbeiten und auch Kontrollarbeiten durchgeführt, um das Tier genau zu betrachten und Veränderungen so schnell wie möglich erkennen zu können.

Achtung:

Leider trifft man hier auf eine Besonderheit der Reptilien / Wildtiere:

Wildtiere können nur überleben, wenn sie sich keine Schwäche anmerken lassen.

Sobald in der Natur ein Tier etwas langsamer unterwegs ist oder krank wirkt, wird es rasch von einer Raubkatze, einem Greifvogel oder einem größeren Reptil oder einem anderen Beutegreifer gefressen.

Deshalb versuchen auch Reptilien in Terrarien möglichst lange gesund zu wirken. Erst wenn sie sehr krank (unrettbar) sind, zeigen sie, wie schlecht es ihnen wirklich geht. Deshalb ist es wichtig, dass man beim Verdacht einer Erkrankung sofort einen Tierarzt aufsucht, um keine weitere Zeit zu verlieren was bedeutet, dass man schon bei der Anschaffung der Pfleglinge auch einen Facharzt weiß bzw. ausfindig macht.

1.1.3.1 Erkrankungen

⇒ Außenparasiten

Zecken und Milben sind die häufigsten Außenparasiten, die zur Ordnung Acari, einem Teil der Klasse Arachnida (auch Spinnen) gehören. Sie können krankheitserregende Organismen übertragen, durch ihren Biss Verletzungen verursachen und bei Massenbefall Dermatis, Anamäie (Blutarmut) und Häutungsprobleme verursachen

⇒ Innenparasiten

sind meist Darmparasiten, die dem Tier normalerweise nicht schaden. Kommt es aber zur Immunschwäche, z.B. infolge einer Stresseinwirkung, werden die Parasiten zur lebensbedrohlichen Gefahr. Dann können sie Darmverschluss, Magersucht, Anämie, und schwere Schäden am Darm und angrenzenden Organen verursachen.

⇒ Gastroenteritis

ist ein „Sammelbegriff“ für Erkrankungen des Verdauungssystems die z.B. von Entamoeba, Trichomonas und Salmonellen verursacht werden. Zu diesen Erkrankungen gehören auch die Zoonosen (auf Menschen übertragbare Krankheiten) und die Salmonellose.

⇒ Atemwegserkrankungen

entstehen durch zu kühle Haltebedingungen, Zugluft und Stresseinwirkung.

⇒ Ernährungsbedingte Erkrankungen

liegen allein in der mangelnden und fehlerhaften Ernährung. Z.B. Vitamin- und Mineralstoffmangel bzw. zu viel davon, ungeeignete Futtersorten (z.B. Zuviel tierisches Protein für herbivore Arten), falsches Calcium-Phosphor-Verhältnis, zu viel Fett, keine oder zu intensive UV-Bestrahlung.

Prinzipiell muss jedem gepflegten Tier eine ausgewogene Ernährung angeboten werden, um ernährungsbedingten Erkrankungen vorzubeugen.

⇒ Legenot

ist eine Erkrankung, die bei Reptilien und Vögeln bei ungünstigen Haltungsbedingungen (Kalziummangel mit oder ohne Vitamin D3-Mangel, Stress in jeder Form, keine geeigneten Eiablageplätze - z.B. zu warmer Boden, zu frühe Trächtigkeit, ...) auftritt und bei Nichtbehandlung im Spätstadium zum Tode des Tieres führen kann.

Foto-Quelle: Leguane/Dr.Pantel/Legenot

Anzeichen/Symptome:

Unruhe, Nervosität, mehrere Probegrabungen ohne Eiablage, höherfrequentes Atmen, zwischenzeitliche Futteraufnahme.

Im fortgeschrittenen Stadium:

übertragene Eier mit rauen in die Schleimhaut eingewachsenen Kalkschalen, Dehydrierung (=Wassermangel des Körpers), Erschöpfung, Kloaken-/Legedarmprolaps (=Schleimhautvorfall durch starkes Pressen)

Behandlung/Maßnahmen je nach Stadium:

Optimierung der Haltungsbedingungen, trennen der Geschlechter, handwarme (ca. 30-35°C) Bäder evtl. mit Malventee.

Bei fortgeschrittenem Stadium/unklarer Genese (=Krankheitsentwicklung) muss ein verständiger Tierarzt aufgesucht werden, welcher die geeigneten Maßnahmen (Therapie mit Oxytocin, Kalzium, Glucose, Rinderserum, operative Entfernung der Eier) ergreifen wird.

Während der tierartspezifischen normalen Eiablagedauer stellen die Tiere die Nahrungsaufnahme ein bis alle Eier gelegt sind.

⇒ Gesundheitszustand erkennen können:

Um von vornherein das Krankheitsrisiko möglichst weit einzudämmen, sollte man sich seine Pfleglinge vor dem Kauf genau ansehen, aber auch später „im Auge“ haben. Folgende Punkte sollten beachtet werden:

Maulkontrolle:

Das Maul sollte in seiner Form geschlossen und frei von Schaum oder schmierigen Belägen sein und keine Verletzungen aufweisen.

Augenkontrolle:

Auf saubere Häutung achten, Augen sollten geöffnet und klar sein und nicht tief in den Augenhöhlen liegen. Das Tier sollte aufmerksam, ihre Umgebung mustern.

Hautkontrolle:

Auf Wunden, Beulen und andere auffällige Stellen achten. Das Tier sollte gut genährt sein. Das erkennt man daran, dass das Reptil weder an den Beinen noch an der Körperseite Hunger-Falten, bzw. eine gute Bemuskelung hat.

Fußkontrolle:

Bei Echsen auf eine vollständige Häutung der Zehen und Füße achten, da es sonst zu Abschnürungen kommen kann. Die Beine sollten kräftige Muskeln aufweisen und gerade sein.

Die Tiere gehen gerne zum Fressen, vorführen lassen!

Tiere die in gutem Zustand sind, lassen sich nicht gerne fangen,

somit ist auch das „Wehren“ ein Indiz für ein gesundes Tier.

Ernährungszustand:

Die Haut darf nicht zu faltig sein, Rippen oder Rückenwirbel dürfen nicht sichtbar sein. (Abhängig von der Art des Pfleglings)

Spinnencheck:

Alle 8 Beine sollten vorhanden sein. Weißliche, pilzartige Stellen am Körper sind sehr bedenklich, während hingegen eine „Glatze“ am Hinterleib ein Zeichen für häufiges Handling (abstoßen der Brennhaare) darstellt. (Stress)

Panzerkontrolle bei Schildkröten:

Fressunlust, Teilnahmslosigkeit oder Aggressivität sind nur wenige Beispiele für einen schlechten Gesundheitszustand.

Ist ein Tier beispielsweise im Bauchbereich erkrankt, so neigt es bei geringsten Berührungen zu Abwehr- und Beißverhalten. Bei parasitären oder Darmerkrankungen sind meist Fressunlust, Apathie und vermehrte Flüssigkeitsaufnahme zu beobachten.

Wenn ein Tier ständig an Terrarium-Einrichtungen schabt oder sich außergewöhnlich lange im Wasserteil des Terrariums aufhält, handelt es sich oft um einen Befall von Außenparasiten (Milben, Zecken etc.).

Ein geöffneter Rachen (verdickter Halsbereich) kann ein Zeichen für eine Erkrankung des Maul-, Lungen- oder Rachenbereichs sein.

Werden Gliedmaßen nachgezogen oder nicht benutzt, handelt es sich evtl. um einen Bruch oder um Knochenerweichung (Calcium, Vit-D3-Mangel). Ist das Rückgrat eines Tieres verkrümmt oder lassen Kletterfähigkeiten nach, ist auch dies meist ein Zeichen von Rachitis.

Auslöser von Rachitis sind zu geringe Kalkeinlagerungen in den Knochen. Es kommt zu Verkrümmungen von Schwanz und Beinen, sowie zu Wirbelsäulenverkrümmungen. Wenn die Tiere zu wenig UV-B Strahlung erhalten, kommt es relativ oft zu Rachitis. Calcium-oder Vitamin D3-Mangel sind die häufigsten Ursachen. Unbedingt die UV-Strahlung verbessern!

Erkrankt das Tier, wird die Haut stumpf und die Farben verblassen (Achtung: Auch bei bevorstehender Häutung) Sieht man (nur) bei Schlangen die Häutung in „Fetzen“ (Häutungsschwierigkeiten) liegen auch hier verschiedene Mangelerkrankungen vor.

Ein gesundes Reptil hat eine glänzende, trockene Haut.

⇒ Quarantäne

Neuerwerbungen sollten zunächst einmal in einem Quarantäneterrarium unter optimaler Ernährung und Klimabedingungen vier Wochen lang beobachtet werden. Während dieser Quarantänezeit sind Kotproben (im Abstand von zwei Wochen) bei Tierärzten (beim Kauf nach einer Tierarztempfehlung fragen) oder veterinärmedizinischen Instituten zur Untersuchung vorzulegen. Vorsorge ist besser als die Behandlung erkrankter Tiere.

Werden Erreger oder Parasiten im Kot nachgewiesen, sind die Dosierungsangaben sowie der Zeitraum der Medikamenten Verabreichung, der vom Arzt vorgegeben wird, genau einzuhalten.

Denn das Motto: „Viel hilft viel“ ist falsch und führt häufig zum Verlust der Pfleglinge durch Organversagen. Unterdosierung und verfrühtes Abbrechen der Behandlung zu Resistenzen bei den Erregern.

Während der Quarantäne werden die Tiere in vereinfachten Verhältnissen gehalten:

Am Boden wird z.B. eine Tageszeitung (Küchenrolle) ausgebracht. Diese ist keimfrei, jede Kotabgabe ist zu erkennen und Futtertiere können sich kaum verstecken. Die Verstecke der Pfleglinge werden einfach gestaltet. Die tägliche Fütterung ohne Konkurrenz hilft dem neu erworbenen Tier sich den Veränderungen besser und ohne Konkurrenz-Stress anzupassen (neue Umgebung, andere Art zu füttern, andere Regelmäßigkeiten durch den neuen Besitzer).

Muss medikamentös behandelt werden oder eine Salbe verabreicht werden ist dies erstens einfacher möglich und verhindert zweitens eine Verkleben mit der Einstreu (Sand…).

Erst nach Ablauf der angemessenen Zeit, je nach Zustand des Tieres bemessen, ist ein Einsetzen in das Hauptterrarium bzw. das Zusammenführen mit den zukünftigen Partnern möglich.

Detailgenaue Beschreibungen von Krankheiten und Krankheitssymptomen sind bei den einzelnen Ordnungsgruppen zu finden.

1.1.4 Besonderheiten

Hibernation

Reptilien und Amphibien die nicht in tropischen Regionen beheimatet sind, verbringen die futterarme Winterzeit in einem Ruhezustand, in dem sie kein Futter zu sich nehmen und der Stoffwechsel auf ein Minimum beschränkt ist. Sie suchen feuchte Stellen auf und verlassen z.B. Tümpel, die einfrieren können.

Im Terrarium muss deshalb immer eine Wasserstelle vorhanden sein, falls das Substrat zu trocken wird.

In der Regel benötigen Reptilien eine Winterruhe bzw. eine Winterpause für eine Stärkung der allgemeinen Konstitution, der Krankheitsresistenz und Immunität und nicht zuletzt, um sich vermehren zu können.

Vor der Winterruhe bzw. dem Absenken der Temperatur (Bodenheizung nicht vergessen), muss die Futtergabe reduziert werden. Auch die tägliche Beleuchtungsdauer von 12 Stunden wird in einem Zeitraum von vier bis sechs Wochen langsam reduziert, somit fällt auch die Temperatur um einige Grade.

Jetzt müssen die Tiere jedoch noch fressen und verdauen können, bis die tatsächliche Überwinterung stattfindet. Ein bis zwei Wochen vorher wird die Fütterung komplett eingestellt, damit sich der Darm vollständig entleeren kann bevor es kalt wird. Sonst würde das unverdaute Futter im Darm zu faulen beginnen und zu einer Vergiftung führen.

Auch Jungtiere unter dem 2. Lebensjahr gehören grundsätzlich hiberniert. Keine Hibernation dürfen hingegen offensichtlich kranke und abgemagerte Tiere halten!

Wenn man die Tiere aus dem Terrarium nehmen und in einen kühlen Keller bringen muss, ist dafür sorgen, dass z.B. keine Mäuse an die schlafenden Tiere kommen.

Ein- bis zweimal wöchentlich werden Temperatur und Luftfeuchtigkeit überprüft. Echsen die sich eingraben brauchen eine hohe Substratschicht, ansonsten genügt eine Sand-, Lehm- oder eine Rinderschicht zum Verkriechen.

1.2 Einteilung der Reptilien

Stammgruppe: Reptilien (Reptilia) (Kriechtiere)

Unterklasse:

Diapside Reptilien

(Diapsida)

Familie:

Brückenechsen

(Spheodontidae)

ORDNUNG: ECHSEN (Lacertilia/Sauria)

Familie:

Leguane

(Iguanidae)

Familie:

Agamen

(Agamidae)

Familie:

Chamäleons

(Chamaeleonidae)

Familie:

Geckos

Gekkonidae)

Familie:

Flossenfüße

(Pygopodidae)

Familie:

Skinke

(Scincidae)

Familie:

Schlangenschleichen

Dibamidae)

Familie:

Gürtelechsen

(Cordylidae)

Familie:

Schildechsen

(Gerrhosauridae)

Familie:

Eidechsen

(Lacertidae)

Familie:

Nachtechsen

(Xanthusiidae)

Familie:

Schleichen

(Anguidae)

Familie:

Ringelschleichen

(Anniellidae)

Familie:

Krustenechsen

(Helodermatidae)

Familie:

Warane

(Varanidae)

Familie:

Taubwarane

(Lanthanotidae)

https://de.wikipedia.org/wiki/Echsen

ORDNUNG: SCHLANGEN (Serpentes)

Familie:

Riesenschlangen

(Boidae)

Familie:

Rollschlangen

(Aniliidae)

Familie:

Erdschlangen

(Xenopeltidae)

Familie:

Warzenschlangen

(Acrochordidae)

Ü.-Familie:

Blindschlangen

(Typhlopidae)

Familie:

Schlankblindschlangen

(Leptotyphlopidae)

Familie:

Nattern

(Colubridae)

U.-Familie:

Giftnattern

(Elapidae)

Familie:

Vipern

(Viperidae)

https://de.wikipedia.org/wiki/Schlangen

ORDNUNG: HERRSCHER-REPTILIEN (Archosauria)

Familie:

Echte Krokodile

(Crocodylidae)

Familie:

Gaviale

(Gavialidae)

Familie:

Alligatoren

(Alligatoridae)

Familie: Krokodilkaiman (Caiman crocodilus)

ORDNUNG: SCHILDKRÖTEN (Chelonia, Testudines)

Familie:

Schlangenhalsschildkröten

(Chelidae)

Familie:

Meeresschildkröten

(Cheloniidae)

Familie:

Weichschildkröten

(Trionychidae)

Familie:

Landschildkröten

(Testudinidae)

Familie:

Alligatorschildkröten

(Chelydridae)

Familie:

Tabascoschildkröten

(Dermatemydidae)

Familie:

Großkopfschildkröten

(Platysternidae)

Familie:

Lederschildkröten

(Dermochelyidae)

Familie:

Papua-Weichschildkröten

(Carettochelyidae)

Familie:

Wasser- Sumpfschildkröten

(Emydidae)

Familie: Holarktische und paläotropische

Weichschildkröten (Trionychidae)

Familie:

Lederschildkröten

(Dermochelyidae)

1.3 Ordnung Echsen (Lacertilia/Sauria)

Überfamilie: Leguanartige

1.3.1 Familie Leguane (Iguanidae)

Auch die Leguane (Iguanidae) bilden eine Familie der Reptilien. Von den Schuppenkriechtieren (Squamata) sind die Echsen (Sauria) die ursprünglichen Formen, d.h. alle Kriechtiere, die der Vorstellung "EIDECHSEN" entsprechen, zu denen unter anderem die Familien der Leguane (Iguanidae), der Agamen (Agamidae) und der Chamäleons (Chamaeleonidae) gehören.

Leguane besiedeln jeden auch nur einigermaßen reptilientauglichen Landstrich zwischen Kanada und Feuerland, sind also in ganz Nord-, Mittel- und Südamerika sowie der Karibik zu finden.

Leguane kommen in Größen von ca. 10 – 230 cm vor.

Die wichtigsten sekundären Geschlechtsmerkmale der Leguane, neben den primären Geschlechtsmerkmalen wie Helme, stachelige Kämme am Rücken und Schwanz, Hörner, helmartige Kopfauswüchse, Sporen, Kehlsäcke, Hochzeitskleider der Männchen und Trächtigkeitsfärbung der Weibchen, die bei Droh und Balzverhalten wichtig sind, sind die

Foto-Quelle: Kranh.d.Reptilien/Rolf Hackbarth

Femoral- oder Schenkelporen. Sie befinden sich an der Innenseite der Oberschenkel. Es sind in der Längsreihe angeordnete Poren von meist abgestorbenen (holokrinen) Hautdrüsen. Diese sind bei Männchen besser ausgebildet und besonders in der Paarungszeit stark vergrößert. Die abgegebenen Sekrete variieren chemisch zwischen den Geschlechtern. Daher liegt die Vermutung nahe, dass sie eine Rolle bei der Identifizierung der verschiedenen Individuen und des Geschlechts einer Art eine Rolle spielen.

Präanalporen werden auch als Analporen bezeichnet, sind vor dem Kloakenspalt stehende, oberseits vergrößerter in Schuppen ausmündeten Hautdrüsen.

Foto-Quelle: Leguane/Bede/FredTaucher

Ihnen kommt vermutlich die gleiche Bedeutung wie den Femeralporen im Sinne einer geruchlichen Reviermarkierung zu.

Anschließend einige Kurzbeschreibungen der im Handel oft angebotenen Tiere um einen kurzen Überblick über deren Haltungsbedingungen zu vermitteln. Weitreichende Informationen finde man im spezial Fach-Buchhandel.

1.3.1.1 Grüner Leguan (Iguana iguana iguana)

Herkunft: Süd- und Mittelamerika

GL: ca. 2,2 m KRL: ca. 50 cm

Futter: Pflanzenfresser (juvenil: häufig tierische K)

Tages-Temp: ca. 27-30°C

Nacht-Temp.: ca. 22-24°C

Sonnenplatz-Temp: ca. < 38°C -> Verdauung

Luftfeuchte: ca. 80 %; tropisch; UV-Strahlung!!

Terrariengröße: (Erfahrungswerte)EW 2x3x2m- lt.

TVO 2010 (Grundfläche) GF 3m2x (Höhe)H 1,80m weitere Daten entnehmen sie der aktuellen(Tierschutzverordnung)TVO

Schutzstatus: WA II

Alter: mehr als 20 Jahre

Der Grüne Leguan lebt in Mittelamerika und in Südamerika bis Paraguay. Einzelne Vorkommen reichen bis in den äußersten Süden der USA. In Florida und hat er die Kleinen Antillen besiedelt z. B. im Großraum Miami, gilt die Art als eingeschleppt und ist für viele Gartenbesitzer und die Natur mittlerweile auch eine Plage. Auf einzelnen Inseln in Florida (den sog. Keys) gibt es wohl auch mangels natürlicher Feinde Exemplare von deutlich über 2 Metern Länge. Auf den Karibischen Inseln lebt hingegen der Grüne Inselleguan (Iguana delicatissima), eine nah verwandte Art.

Der bevorzugte Lebensraum des Grünen Leguanes sind Tieflandwälder in der Nähe größerer Gewässer. Grüne Leguane sind ausgesprochene Flachlandbewohner und überschreiten fast nie die Höhengrenze von 1000 Metern

Markante Merkmale sind sein langer Schwanz, der peitschenartig als Verteidigung eingesetzt wird; seine kräftigen Beine mit langen Krallen, die hervorragend zum Klettern geeignet sind. Ein Rückenkamm aus zahnähnlichen Schuppen trägt zum urtümlichen Aussehen bei. Diese fallen bei Männchen in der Regel etwas länger aus. In seinem Lebensraum hält sich der grüne Leguan hauptsächlich auf Bäumen auf und lässt sich bei Gefahr gerne vom Baum ins Wasser fallen lässt. Die Männchen dulden keine anderen Männchen in ihrem Revier.

Junge Weibchen legen bis zu 40 Eier, ältere Tiere bis zu 70 Eier in unterirdisch angelegten Kammern, wobei sie auch mehrere Gelege anlegen. Die Jungtiere schlüpfen nach ca. drei Monaten.

In Terrarienhaltung erleiden nicht nur trächtigen Weibchen, sondern auch Männchen häufig Haltungs- und Stoffwechselerkrankungen durch eine nicht ausgewogene Ernährung. Desgleichen Weibchen Legenot bekommen können. Jungtiere und trächtige Tiere brauchen zusätzlich zu ihrer herbivoren Ernährung Insekten und Früchte.

Foto: 1+2 Autor

Iguana-Arten sind nicht nur auf Grund ihrer Größe schwierig zu halten, sie zählen auch zu den sogenannten intelligenten Echsen! Sie können Erfahrungen sammeln und merken sich Halter die Erziehungsfehler machen, die die Tiere z.B. im juvenilen Stadium erschrecken und/oder sich wehren mussten. Gleichzeitig sind sie gegenüber neuen Besitzern in der Regel wieder „aufgeschlossen“ und in einer neuen Umgebung – werden sie richtig behandelt – wieder ruhige Tiere.

Von der reinen Zimmerhaltung (ohne geeignetem Terrarium) ist unbedingt abzuraten, denn die Tiere leiden unter den allgemein falschen klimatischen Bedingungen.

Foto-Quelle:Der grüne Leguan/B.Kroker

Iguana müssen paarweise gehalten werden und benötigen in ihrem Terrarium neben optimalen tropischen Bedingungen auch ein großes (1/3 des Terrariums) Wasserbecken (Filterung!).

Sie benötigen eine tägliche UV-Beleuchtung von mindestens 12 Stunden und unbedingt die Möglichkeit, sich auf mind 38°C aufzuheizen, um ihr Futter verdauen zu können.

Winterpause

Iguana Iguana (Grüner Leguan) schlafen in der Winterzeit der Trockenzeit von November bis April nicht, sie schränken ihre Körperfunktionen ein, fressen jedoch. Für sie ist es das Signal für die baldige Paarung.

Vorerst werden ihre Körperfunktionen reduziert, welches im Terrarium mit einem Verkürzen des Lichtes von 12 auf 10 Stunden

und Absenken der Nacht-Temperatur auf (nicht unter) 18°C bewirkt wird.

Auch die Trockenphase wird imitiert, indem nur 1x pro Woche das gesamte Terrarium überduscht wird.

Wird, nachdem Temperatur und Licht wieder auf Normalwerte angehoben wurden, so wie sonst auch im Tropenterrarium nach der mind. 4-wöchigen Pause, drei Mal wöchentlich warm überduscht bzw. mit einer Beregnungsanlage öfter bewässert, ist der Normalzustand wieder erreicht.

Diese mindestens vierwöchige Ruhephase (im Terrarium) ist für Iguana I. ein Start zur Paarung. Die Weibchen legen nach ca. 70 Tagen in einer unterirdischen Kammer, in der Natur in ca. 50 cm Tiefe, ihr Gelege an. Nach 70-90 Tagen schlüpfen aus diesem Gelege zwischen 6 und 77 Eiern die ersten Jungtiere.

Operativ entfernte Eier nach Legenot->

Foto: Autor

https://de.wikipedia.org/wiki/Grüner_Leguan

1.3.1.2 Wüstenleguan (Dipsosaurus dorsalis)

Herkunft: Golf von Kalifornien

GL: ca. 40 cm KRL: ca.14 cm

Futter: Gemischte Kost (Früchte, Pflanzen, Insekten)

Tages-Temp.: ca. 28-35°C

Nacht-Temp.: ca. 18-20°C

Sonnenplatz-Temp.:ca. < 50°C -> Verdauung

Luftfeuchte: ca. 40 % Tag; 90 % Nacht; UV-Strahlung!!

Terrariengröße: EW 1,5x0,6x0,6m - lt. TVO 2010 nicht gelistet weitere Daten entnehmen sie der aktuellen TVO

Schutzstatus: Red Data Book /IUCN 2013

Alter: bis 12 Jahre

Der Wüstenleguan lebt in echten Wüsten und Dornenbüschen, im Südosten Kaliforniens, im südlichen Nevada, im südwestlichen Utah, im westlichen und südlichen Arizona, in Niederkalifornien und in Sonora und Sinaloa im nordwestlichen Mexiko sowie auf einigen Inseln im Golf von Kalifornien.