3,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Ker

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Französisch

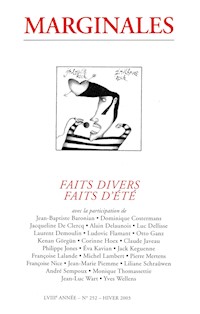

Découvrez un nouveau numéro en version numérique de la revue littéraire belge Marginales

Tolstoï passant la nuit dans le poste de police où a été recueillie la femme adultère qui, de désespoir, s'est jetée sous un train. Cette contemplation morbide va être à la source de son

Anna Karénine. Stendhal se passionnant pour le crime passionnel de ce jeune homme qui a assassiné en pleine église la mère des enfants dont il avait été le précepteur. Passé par le prisme de son imagination, ce meurtre fournira la matière du

Rouge et le Noir. Flaubert, lassé de s'être confronté aux rigueurs de la fiction historique, est encouragé par ses amis à se focaliser sur le suicide d'une épouse de médecin de campagne.

Madame Bovary va en résulter. Trois des plus importants romans jamais écrits sont des décoctions de faits divers. Cela mérite réflexion.

Qu'est-ce, d'abord, qu'un fait divers ? Karine Lanini, dans le

Dictionnaire du littéraire (PUF, 2002), en donne une définition qui est opératoire : "Le fait divers, écrit-elle, est un événement quotidien distingué parmi d'autres événements anonymes, que la presse décide de rapporter en raison de son caractère frappant." Et, de fait, les "modèles" de Tolstoï, de Stendhal, de Flaubert étaient ce qu'on appelle des anonymes, au sens où ils ne se sont distingués que par le fait marquant dont ils ont été les protagonistes. Ce sont des gens très ordinaires qui, brusquement, défrayent la chronique, et qui rappellent qu'il n'y a pas de gens "ordinaires", que chacun est une exception, éminemment singulière, et en ce sens porteuse d'un mystère qui lui est propre, qui est irréductible à tout autre.

Des poèmes et nouvelles inspirés par la thématique des faits divers avec des écrivains comme Françoise Lalande, Laurent Demoulin ou encore Jean-Luc Wart.

À PROPOS DE LA REVUE

Marginales est une revue belge fondée en 1945 par Albert Ayguesparse, un grand de la littérature belge, poète du réalisme social, romancier (citons notamment

Simon-la-Bonté paru en 1965 chez Calmann-Lévy), écrivain engagé entre les deux guerres (proche notamment de Charles Plisnier), fondateur du Front de littérature de gauche (1934-1935). Comment douter, avec un tel fondateur, que

Marginales se soit dès l’origine affirmé comme la voix de la littérature belge dans le concert social, la parole d’un esprit collectif qui est le fondement de toute revue littéraire, et particulièrement celle-ci, ce qui l’a conduite à s’ouvrir à des courants très divers et à donner aux auteurs belges la tribune qui leur manquait.

Marginales, c’est d’abord 229 numéros jusqu’à son arrêt en 1991. C’est ensuite sept ans d’interruption et puis la renaissance en 1998 avec le n°230, sorti en pleine affaire Dutroux, dont l’évasion manquée avait bouleversé la Belgique et fourni son premier thème à la revue nouvelle formule.

Marginales reprit ainsi son chemin par une publication régulière de 4 numéros par an.

LES AUTEURS

Jacques De Decker, Pierre Mertens, André Sempoux, Alain Delaunois, Dominique Costermans, Jean-Marie Piemme, Jean-Luc Wart, Michel Lambert, Éva Kavian, Jean-Baptiste Baronian, Françoise Nice, Laurent Demoulin, Yves Wellens, Kenan Görgün, Françoise Lalande, Philippe Jones, Corinne Hoex, Jacqueline De Clercq, Liliane Schraûwen, Ludovic Flamant, Monique Thomassettie, Otto Ganz, Jack Keguenne, Luc Dellisse et Claude Javeau.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Éditorial

Jacques De Decker

Tolstoï passant la nuit dans le poste de police où a été recueillie la femme adultère qui, de désespoir, s’est jetée sous un train. Cette contemplation morbide va être à la source de son Anna Karénine. Stendhal se passionnant pour le crime passionnel de ce jeune homme qui a assassiné en pleine église la mère des enfants dont il avait été le précepteur. passé par le prisme de son imagination, ce meurtre fournira la matière du Rouge et le Noir. Flaubert, lassé de s’être confronté aux rigueurs de la fiction historique, est encouragé par ses amis à se focaliser sur le suicide d’une épouse de médecin de campagne. Madame Bovary va en résulter. Trois des plus importants romans jamais écrits sont des décoctions de faits divers. Cela mérite réflexion.

Qu’est-ce, d’abord, qu’un fait divers ? Karine Lanini, dans le Dictionnaire du littéraire (PUF, 2002), en donne une définition qui est opératoire : « Le fait divers, écrit-elle, est un événement quotidien distingué parmi d’autres événements anonymes, que la presse décide de rapporter en raison de son caractère frappant. » Et, de fait, les « modèles » de Tolstoï, de Stendhal, de Flaubert étaient ce qu’on appelle des anonymes, au sens où ils ne se sont distingués que par le fait marquant dont ils ont été les protagonistes. Ce sont des gens très ordinaires qui, brusquement, défrayent la chronique, et qui rappellent qu’il n’y a pas de gens « ordinaires », que chacun est une exception, éminemment singulière, et en ce sens porteuse d’un mystère qui lui est propre, qui est irréductible à tout autre.

Il n’empêche que lorsque la presse, cette « littérature qui se dépêche », comme disait Borges, en parle, c’est le plus souvent à la sauvette ; et sans creuser ce fameux mystère. D’où l’attention des écrivains : tout ce qui a été passé sous silence, ils vont le porter au jour. Sans mener d’enquête, pour autant. En se fiant à cette machine à élucider qu’est l’affabulation. Ils s’injectent une dose d’événementiel pour provoquer une décharge de fictionnel. Une espèce d’hyper-vérité qui est le mentir-vrai du romanesque.

Cet été 2003 ne fut cependant pas fécond en faits divers de ce type. Des choses extraordinaires sont advenues à des gens qui n’étaient pas à proprement parler ordinaires, ou qui n’étaient de toute manière pas anonymes. Ou alors « leur anonymité » passait l’imagination, justement. C’est le cas des milliers de vieillards qui moururent de la canicule sans que personne de leur entourage familial ne vienne les identifier. Peut-être avaient-ils une identité, mais elle était purement administrative. Ils n’existaient plus que sur papier, ils n’étaient plus reliés au monde par le moindre lien humain. Le président français se posa, à leur intention, en père de la nation, ils devenaient tous, dans leur très grand âge, des pupilles de la République.

Un mort des suites d’une poussée anormale de chaleur, cela ne fait pas même la matière d’un entrefilet. Mais lorsque des milliers de vieilles personnes sont frappées, révélant ainsi un gigantesque mal social, cela excède largement la rubrique des chiens écrasés. Elles constituent la vaste meute des humains écrasés par le rouleau compresseur de l’égoïsme généralisés. L’a-t-on suffisamment dénoncé, ce fléau ? En a-t-on véritablement tiré les conséquences, qui auraient dû mener ) un gigantesque examen de conscience ?

Le docteur Kelly, c’est autre chose. Il était un de ces rouages dont use le pouvoir pour accomplir ses desseins, et à qui il n’est pas permis de prendre une initiative qui sorte du rôle qui leur est imparti. Or, il s’est mis hors-jeu. Le fonctionnaire a refusé de fonctionner plus avant. Il a mis fin à ses jours. La thèse du suicide est de toute manière littérairement plus intéressante que celle de la suppression camouflée. Parce qu’elle suppose qu’un cri sans message ait été émis. Un père de famille se taillade les veines dans le plus paisible paysage qui soit, la douceur bucolique de la campagne anglaise, et c’est le sort du monde qui est le véritable cadre de cette immolation. A-t-on, une fois encore, cherché à véritablement creuser la question ? Cela aurait mené trop loin, sans doute, les hypothèses étaient trop périlleuses. Il faut s’attendre pourtant à ce qu’au pays de Graham Greene et de John Le Carré, il s’avérera un jour que le docteur Kelly n’est pas mort pour rien…

Et puis, il y a les exploits des saltimbanques. Le plus musclé d’entre eux s’est emparé d’un siège de gouverneur, sous prétexte qu’il avait eu un devancier que la carrière politique avait mené jusqu’à la Maison Blanche. Mais il n’y a rien de commun entre Schwarzie et Ronny. Reagan était un acteur de second rang dont les piètres prestations cinématographiques n’ont en rien alimenté la popularité politique. Schwarzie, lui, s’est servi du rayonnement fantastique de ses rôles pour se rallier des électeurs. Ici, le processus s’inverse : la fiction envahit la réalité. La société du spectacle est au pinacle. Guy Debord, où es-tu ? On a besoin de tes lumières !

Il y a, enfin et surtout, la tragédie de Vilnius : on verra qu’elle sert d’argument à la plupart des textes qui suivent, et en particulier à la longue ouverture dont Pierre Mertens nous a gratifiés. Ne retardons pas davantage la plongée dans ce cauchemar. Souvenons-nous seulement des réactions de Brel à ceux qui venaient lui dire que Ne me quitte pas était une des plus belles chansons d’amour qui soient : « Il ne s’agit pas d’amour là-dedans, disait-il, mais de lâcheté ! »

Un mot encore. Qui fut le premier à forger l’expression « Fait divers et d’été » ? Alphonse Allais, bien sûr !

Noire passion (fragment)

Pierre Mertens

Ils n’ont que le mot amour à la bouche. Et, au nom de l’amour, ils haïssent.D.H. Lawrence

Voilà. J’avais sympathisé, un temps, comme pas mal d’esprits faibles de ma génération, avec des groupements pseudo-révolutionnaires qui menaçaient de recourir à la violence et, en une occasion ou l’autre, passèrent à l’acte. « Ils y avaient été acculés ! », proclamèrent-ils.

Je trouvais aux terroristes, dans les années 60-70, un certain charme – pour ne pas dire une légitimité. Dans des articles « rigoureux », flanqués d’un impressionnant appareil de notes, j’expliquais, avec un ironique (infantile) brio, pourquoi les desperados de tous poils : membres de la Fraction Armée Rouge, Brigades transalpines de la même couleur, Tupamaros, Fedayins, Panthères noires, Sentier lumineux, I.R.A., E.T.A., C.C.C., et autres lanceurs de couteaux, n’opposaient au fond qu’une violence juste et désespérée à une Terreur d’État bien plus opaque et couleur muraille : celle-ci, à la différence de l’autre (celle des artisans de la liberté) n’avait-elle pas tous les moyens de sa politique ?

Bref, l’innocence de beaucoup de victimes, le caractère aveugle et arbitraire des coups portés ne m’empêchaient pas de dormir.

Cela me valut, au bout d’un temps, la sollicitude des services de la Sûreté nationale, et d’être mis sur table d’écoute.

Moi aussi, on me fit paradoxalement savoir que j’eusse pu, au regard des risques encourus par mes prises de position et les menaces dont j’avais notoirement fait l’objet, exiger à bon droit un port d’armes. Telles sont, parfois, les exquises contradictions de la démocratie.

Je refusai cette licence avec répulsion. Ne pressentais-je pas qu’« acculé à la dernière extrémité », pour reprendre la phraséologie de ceux dont je m’étais institué le compagnon de route, j’aurais été tenté d’invoquer ma légitime défense ?

Mes convictions d’alors m’ont, peu à peu, abandonné. Donc j’avais « vieilli ». D’aucuns ne manquent pas de dire que j’avais plutôt mal tourné. Que j’avais renié mes idéaux de jeunesse. « Scénario classique mais navrant, si on veut bien se rappeler ses occasionnels courages de naguère… », etc. Que j’avais « perdu le sens des priorités » (celles des autres). Que j’avais changé de camp. Moi qui n’ai, pourtant, jamais déserté que celui de la violence.

C’est dans les coulisses de ce théâtre que j’ai, lentement, ourdi un projet. Sans même m’en ouvrir à mes amis mêmes.

Je résolus de me rendre en Israël. « La terre de mes aïeux », me plaisais-je à me répéter depuis que j’avais, presque fortuitement, appris que j’étais juif. Pour revisiter, encore une fois, la Palestine colonisée. Mais aussi les familles d’un État sioniste encerclé, insularisé, stigmatisé plus souvent qu’à son tour, diabolisé et qui payait un lourd tribut d’innocents au terrorisme islamiste.

J’organisai mon voyage dans l’ombre, en catimini. Je ne souhaitais pas que les plus proches confidents aient vent de ce départ, de ses raisons profondes, de son invincible appel.

Je le camouflerais à l’ombre d’une excursion touristique dans quelque éden ancré en un paysage n’évoquant aucune réalité politique compromettante. Je choisis pour destination apparente les Seychelles.

On fut un peu surpris, autour de moi, d’une destination aussi tropicaliste. « Pourquoi, diable, va-t-il se payer une telle robinsonnade, entre plages blanches, tortues géantes et noix de coco aux rondeurs de culs féminins ? Décidément, on nous l’a changé ! »

Tandis que, de Mahé, je comptais seulement rallier, dès que possible, Jérusalem.

Mais, à deux jours de décoller, via Londres puis Victoria, quelque chose s’est passé.

Qui a brouillé tous mes plans.

Je crois qu’à ce moment, mes amis me croyaient calmé. Pour leur dissimuler l’extraordinaire état de déréliction où je sombrais, depuis quelque temps, à leur insu, j’avais déjà éprouvé le besoin d’un projet d’expédition au Proche-Orient dans les coulisses d’une simple excursion bananière…

Ils ne pouvaient savoir, j’ignorais encore ce qui m’attendait. Ce qui nous attendait tous, nous gens d’ici. Mais beaucoup n’ont pas voulu vraiment s’en apercevoir.

J’ai, depuis longtemps, pris l’habitude de ne pas quitter mon lit, le matin, sans écouter le journal parlé qui allait m’apprendre les catastrophes advenues dans mon pays, durant la nuit, ou la veille, dans le monde entier.

C’est ainsi que j’appris, au fil des années, et dans le désordre : l’accident mortel de Lady Di dans un tunnel routier parisien, l’abdication provisoire pour des raisons éthiques du roi Baudouin de Belgique, l’ultime victoire du tennisman John McEnroe à Flushing Meadows, l’assassinat du président égyptien Anouar Al-Sadate, la disparition en mer du navigateur Éric Tabarly, le viol d’une reine de beauté par le champion de boxe poids lourds Mike Tyson… etc.

La noyade, au large de Sarasota (État de Floride), de l’actrice fétiche de La fureur de vivre, Nathalie Wood, longtemps après l’accident fatal à James Dean, son partenaire dans ce film culte.

Et, ainsi aussi, la mise à mort, dans une chambre d’hôtel, quelque part dans une ville de l’ancienne Europe de l’Est, d’une jeune comédienne, par son rocker d’amant.

On la disait déjà immergée dans un coma irréversible. Je ne compris pas aussitôt pourquoi, mais je sus à la minute même que cet événement retarderait d’importance mon départ pour les îles.

Qu’il bouleverserait durablement mon emploi du temps. Et pourquoi ne pas le dire : dans un sens, ma vie même, ma conception des choses ?

Tiens, rien qu’en passant, lorsqu’on prononce ces mots : « femmes battues », est-ce qu’on se doute même des mots qu’on prononce ?

Et puis, je crus saisir ceci. J’envisageais de me rendre au bout du monde – ou à mi-chemin – pour enquêter sur la violence qui faisait saigner les peuples. Et voici qu’ici même, ou à un jet de pierre de là où j’écoutais ma radio-transistor, une jeune femme, artiste et mère de famille, on l’avait comme déjà exterminée.

Je sentis que, pour un temps, ce n’était – pour ainsi dire – pas la peine de bouger. Cela que je me disposais à faire ailleurs – la clé de cela – venait de se passer à proximité d’ici. Se trouvait encore ici, comme à portée de la main. (Si j’ose dire. Mais, sans doute, il faut oser dire, justement.)

Moi qui suis si casanier… J’ironise à peine. Pour un temps, il ne fallait plus se déplacer. Surtout pas trop s’éloigner de ça, qu’on venait d’apprendre. Écouter, plutôt, les bulletins d’information, d’heure en heure.

On sut très tôt qu’il ne fallait pas trop nourrir de vains espoirs. Sur l’état de celle qu’on appelait encore, à ce moment-là, la victime. Retenons-le : on n’en abuserait pas trop par la suite.

Le terrorisme avait encore frappé. Pas un peuple, pas un parti, pas une cause, pas un leader politique. Une femme. La terreur, oui : ni plus, ni moins. Une femme, oui, rien qu’une femme.

Je suis, depuis longtemps, un grand lecteur de faits divers. Beaucoup me sont apparus comme les fragments lumineux ou embués du grand miroir brisé qui reflète, dans tous ses éclats, le théâtre social. (Et certains grandissent au point d’écrire des pages entières dans l’anthologie étrange ou terrifiante qui a pour auteur l’Histoire même.)

Nous nous trouvions à la mi-temps d’une année exceptionnelle. Une marée noire en Méditerranée. Des attentats terroristes, un peu partout dans le monde. Une guerre au Proche-Orient. Entre autres. Il y en avait pour tous les goûts. On n’avait que l’embarras du choix. Nous étions au plus fort de l’été et la canicule avait fait près de 15 000 morts de plus que « la norme » rien qu’en France. (Beaucoup de cadavres ne furent jamais réclamés par nulle famille.)

Plus tard, on pourrait dire : « Ce fut l’année de la guerre d’Irak… L’année de la marée noire en Galice… L’année de la canicule… », etc.

Une adolescente avait été violée dans l’île de Ré. Un petit garçon fut malmené par sa famille, à Strasbourg, au point qu’on ne sut même pas de quoi, à la fin, il était mort. Beaucoup d’inconnus se pressèrent à leurs funérailles.

Pour moi, cependant, cela resterait l’année où fut tabassée à mort, par son amant jaloux, une jeune comédienne, à l’issue du tournage d’un film, dans un pays qui appartint, naguère, à l’Europe de l’Est, et où elle interprétait le rôle d’une grande romancière du vingtième siècle, célèbre pour son charme, la liberté de ses mœurs et son amour des chats. (Pour la transparence de son style, aussi.)

Pourquoi ce fait divers là m’impressionna-t-il particulièrement ? (Alors qu’il s’était donc passé des choses si terribles, importantes ou spectaculaires, dans le monde et, à cette échelle, sans doute plus graves ? Tout au moins, si on ne montre pas quelque indécence à établir une hiérarchie entre les morts…)

Oui : pourquoi avoir choisi, entre de multiples drames, la disparition brutale de la jeune comédienne, dont les photos parues dans la presse à scandale se plaisaient à exhiber le profil félin ?

Ou plutôt : pourquoi cette histoire-là me choisit-elle, moi, pour m’y engouffrer comme dans une sorte de dépression ?

La perte de l’actrice impressionna, accabla beaucoup de monde, cet été-là. Ce qu’on appelle « le public » en fut vivement impressionné. Il n’y avait donc rien de bien original à partager cette émotion, et ce deuil.

Mais je n’ai pas peur de dire, même si ce n’est pas sans trouble, que j’en faisais presque une affaire personnelle. Peut-on se retrouver orphelin d’une inconnue, sous le prétexte, serait-on tenté de dire, qu’elle fut talentueuse, étrangement belle et massacrée ? Le tribunal de l’évidence tranchera que « non », bien sûr. Mais il devait, tout de même, y avoir autre chose. (Comme s’il convenait que je me justifie.) La mort de cette femme n’est pas advenue, tout de même, pour nous inspirer quelques états d’âme. Ce qu’elle emporte dans son sillage, cela pourrait bien être une bonne partie de la vérité de ce monde, à l’aube d’un siècle qui vient à peine de jaillir des starting-blocks. Faux départ ? On ne recommence pas la course de l’Histoire. Une fois lancée, rien ne peut l’arrêter.

« Naissance du jour », eût dit la romancière dont, « avec tant d’amour », avait assuré la presse populaire, la comédienne avait incarné, à la veille de sa mort, le personnage.

J’avais suivi de loin – mais avec une sorte d’affection (je ne vois pas d’autre mot) – la carrière de la comédienne. Elle n’était pas célébrissime, mais c’était mieux ainsi. J’ai adoré le cinéma des années soixante, cela ne fait pas de moi un cinéphile autre qu’un chasseur de quelques images, de quelques histoires, de quelques visages pour aujourd’hui. La comédienne avait un père – acteur célèbre. Une mère – réalisatrice célèbre. Ce dut être, bien entendu, un étrange privilège. Et une difficulté. Il paraît qu’on a beaucoup évoqué cela depuis « l’accident ». Je n’ai rien retenu, voulu retenir, de ce qu’on a dit à ce sujet. Des banalités, je crois. À moins qu’il se soit agi d’assez sordides interprétations psychanalytiques. On a dû parler de rapports « fusionnels » (le mot suggère quelque chose d’électrique) et, de là, à parler de « famille incestueuse », il n’y a qu’un pas. Pauvres Docteurs !

Je préfère retenir l’idée que « cette gosse » a dû avoir « une chance folle » de faire sa vie, de se l’imposer à soi-même dans de pareilles conditions.

Je ne me fatigue pas, contemplant ces photos, de considérer ce regard de félidé. Ardent, coupant, étincelant, velouté. « Elle ne nous regarde pas, m’a dit un réalisateur de mon pays, elle se cache derrière ces yeux… » C’est vrai qu’on peut se dissimuler derrière un regard que l’on dit « magnifique ». Je n’y avais pas pensé.

Cédant au cliché, j’aimerais dire qu’il y a une souveraineté dans ce visage pourtant traqué, ce maintien cependant bousculé. Mais de qui ne connaîtrait pas sa force, justement, et ne saurait que sa faiblesse. (Sa puissance, elle l’aurait détenue malgré elle. Simple supposition, évidemment. Je ne sais rien, je n’ai rien su, je ne saurai jamais rien de cette femme qui fut supprimée. C’est bien ainsi qu’on dit ?)

Les gazettes « people » précisent volontiers que la comédienne était…, avait toujours été timide, qu’en dépit de ses succès, de son ascension, elle n’avait cessé de douter d’elle-même. Qu’elle se serait donc jetée, à corps perdu, dans le métier et le milieu le plus cannibales et, affectivement, des situations limites – comme pour exorciser les appréhensions qui la timoraient.

Je ne puis m’empêcher de songer : on abat plus volontiers les timides et les inconfiants que les arrogants et les brutaux, davantage les silencieux que les hâbleurs…

Surtout si ceux-là – celles-là – se laissent subjuguer par ceux qui ont le bras lourd et la main tôt levée et brandie. Et donc bientôt par la mort.

Petite parenthèse : on dit du chanteur qui l’avait cognée qu’il était « fragile », lui aussi. Psychiquement, s’entend. Car, de taille, elle lui rendait bien vingt-cinq centimètres. Il me semble que, par décence, on eût pu tout de même utiliser des épithètes différentes pour les qualifier l’un et l’autre. On n’y a pas songé. Pourquoi se gênerait-on ? On préférera toujours les géants soi-disant fragiles, les colosses aux pieds d’argile… à la fragilité elle-même. À la fragilité faite femme. Amour, encore une fois, du paradoxe facile. De paradoxe fragile…

Quelqu’un me dit : « Si c’était arrivé à un plombier-zingueur et à une femme de ménage, vous n’en parleriez même pas… » On n’en aurait même pas pris connaissance !

C’est vrai, mais cela n’a guère de sens.

Car que cela soit arrivé à une comédienne prête à l’affaire quelque chose de saisissant.

Quelqu’un qu’on a pu voir, admirer sur les planches, ou à l’écran, ou sur photos… Et qui porte un visage douloureux ou souriant, éclairé de l’intérieur, qu’on n’oubliera plus – si indemne justement de tout ce qui pourrait l’abîmer, lui porter ombre : de savoir, donc, d’apprendre que c’est à ce visage qu’on s’en est pris, qu’on a saccagé, si bien que c’est de la mort de ce visage, de sa mise à mal, de ses fractures, qu’a résulté la mort de tout l’être qui l’arborait, le brandissait comme une bannière, ce visage violemment intact, ce visage qu’on ne pouvait ressentir – mélancolique ou joyeux – qu’avide de la vie même, pour s’en nourrir, s’en soûler, ce visage qui, professionnellement, montrait cela, pour que nous en soyons frappé ou ému, oui : cela ne peut tout de même pas nous laisser indifférent, cela doit bien constituer la circonstance aggravante d’une tuerie. (Je ne parle pas de tuerie, impunément, comme si les victimes étaient nombreuses, beaucoup plus d’une, en tout cas.)

La mort d’une comédienne, donc. D’une femme. D’une femme de spectacle.

Que la victime et son tueur (je dis : tueur, comme s’il avait été capable de tuer plusieurs fois, ce n’est pas un hasard ; au moins, je ne dis pas : la victime et son bourreau, c’est déjà très généreux de ma part), que la victime, donc, et celui qui lui a torturé le visage – que les « protagonistes du drame », comme disent ceux qui préfèrent tout édulcorer –, appartiennent à la « société du spectacle », cela ne peut laisser indifférent. Cela traduit l’extrême visibilité des « héros de la tragédie », comme disaient ceux pour qui tout s’équivaut toujours : le coup et la plaie, la balle et l’impact…

Tout cela s’est déroulé dans les coulisses d’une scène, ce qui rend l’événement, quoi qu’on dise, encore plus cruel.

Donc : une vie a été détruite – mais un visage, surtout, nous a été retiré. Dérobé. Volé. Arraché.

Et, donc, à ceux – ils ne manquent pas – qui seraient tentés de nous dire, de nous objecter, de nous rétorquer : « Cela ne nous regarde pas, après tout : nous ne découvrirons jamais le secret de cette nuit, dans une chambre d’hôtel, quelque part à l’Est. Ne serait-il même pas un peu indécent que nous pensions à nous en préoccuper ? », nous pourrions répondre : « Charognard, n’est-ce pas ? Comme vous y allez… Mais, voyons : il serait charognard, surtout, de ne pas en parler. De se taire. Si cela ne nous regarde pas, c’est que rien ne nous regarde. Bien sûr, il peut y avoir une façon obscène de poser son regard là-dessus. Mais il en existe une autre, qui renonce à toute prédation. »

Les commentateurs qui, à la radio, pour mieux s’en débarrasser, parlent du « fait divers de l’été », voilà les vrais prédateurs. La mort de la comédienne n’aura, n’aurait donc duré, dansé qu’un seul été ?

Or, nous sommes blessés par la disparition d’une proche, tout de même, quelqu’un de familier, puisque nous lui étions déjà devenus redevables d’une cohorte d’émotions : nous voici orphelins de centaines d’images généreuses, quand son meurtrier aura, lui, interposé entre elles et nous l’unique et effroyable gros plan d’un visage fracassé.

Une des nôtres a été abattue. Comment n’en porterions-nous pas le deuil ? En parler – s’en souvenir – témoigne seulement de notre attachement à l’espèce.

Sauf à consentir à la brute qui rend certains même pas méchants, non : seulement amnésiques.

Tuer un acteur – tuer l’acteur –, tuer une comédienne – tuer la comédienne –, ce n’est sans doute, sûrement, pas plus abominablement grave que de supprimer n’importe quelle créature humaine… Mais, ce matin, ce midi et, ce soir, ce sera encore vrai, je trouverai cela plus lamentable encore. Plus navrant, plus irrémédiable. Cela n’a, sans doute, sûrement aucun sens.

Pourquoi pensé-je que tuer l’acteur, l’actrice, c’est tuer deux fois ? Pas seulement celle, celui qui aura exercé « pour de vrai » la fonction de vivre, d’exister, mais, en outre, celle de représenter, de nous représenter.

Tuer l’acteur, la comédienne, c’est tuer, du même coup, la représentation. Il ne s’agit pas d’un meurtre, seulement, mais d’un iconoclasme. C’est d’une présomption ahurissante. En même temps qu’on tue quelqu’un, on occit tous ses doubles, tous nos doubles.

C’est aussi à nous qu’on s’en prend. Je ne connais personne qui n’ait rêvé, quel que fût son destin, d’avoir, au moins une fois, joué un rôle. Tuer celui, celle, qui a choisi d’aller au bout de cela, c’est tuer, du même coup, les rêves dont nous sommes enceints. Autant d’infanticides.

J’ai toujours nourri une profonde répulsion à l’égard des metteurs en scène qui s’étaient fait une gloire, et tiraient vanité, de malmener les comédiens sur les scènes de théâtre et les plateaux de cinéma.

La plupart du temps, ce sont de pitoyables frustrés qui veulent s’approprier le mérite d’un spectacle, en humiliant tous ceux, toutes celles qui le servent. C’est ainsi qu’ils pensent le récupérer à leur seul profit.

J’en ai connu un dont le malin plaisir consistait à rassembler un casting d’enfer pour, dès les premières répétitions, faire s’opposer les divas entre elles, et les vieux blanchis sous le harnais, aux débutants qui croyaient au génie. Il n’était jamais aussi heureux que lorsqu’un acteur, écœuré, abandonnait la partie, ou qu’une prima donna lui rendait son tablier. Il avait beau lire Kleist et Tchékhov, Pirandello et Ibsen comme peu avaient pu le faire, ceux qu’il avait choisis – et persécutés – pour les incarner, sortaient, de chacun de ses spectacles, un peu détruits, presque avilis.

Ce voyage, que je préméditais depuis plusieurs mois, dans le plus grand secret, c’était comme une mission délicate que je m’étais assignée à moi-même. Me livrer à une enquête sur le terrorisme au Proche-Orient sans même qu’on sache que j’y étais parti. Camouflant ma véritable équipée à l’ombre d’une croisière bidon dans l’Océan Indien.

Entre autres, je me posais cette question : pourquoi le terrorisme islamiste rencontrait-il, depuis quelque temps, une telle compréhension quand l’appareil répressif israélien se trouvait si radicalement condamné ? Bien sûr, n’est-ce pas, celui-là n’était encore une fois que la riposte du faible au fort, qui disposait de vraies armes, etc. Ce refrain avait déjà servi si souvent que je m’étonnais qu’il n’apparût pas usé jusqu’à la corde.

Et s’il se trouvait, un jour, un terroriste juif, excédé, illuminé, pour se faire sauter dans un bus d’enfants musulmans, en quels termes parlerait-on de lui ? Mais cela ne s’est pas trouvé. Même les plus pourris des antisémites parieraient que cela était impossible.

Bref, mes malles étaient faites.

Lorsque j’ai appris la mort de la comédienne. J’allais dire :l’attentatcontre la comédienne, quelque part, dans un pays qui appartint au bloc de l’Est.

Ça, pour sûr, mon départ allait être différé d’importance. Je devais partir pour enquêter sur le terrain de deux peuples qui s’entre-déchiraient, et c’était un crime de droit commun, apparemment passionnel, qui me clouait au sol. Je devais d’abord réfléchir là-dessus, pensai-je incongrûment, et ne partir qu’ensuite – si cela avait un sens, et s’imposait toujours à moi.

Pour des raisons que je ne tentai, tout d’abord, pas même de m’expliquer, ce qui venait d’arriver là-bas était de trop.Je ne puis mieux dire. La mesure était comble. L’énorme goutte de sang qui faisait déborder le vase.

La chose en trop. Le massacre de trop, veux-je préciser. Pourquoi cette mort-là ? Il en était tellement survenu, au cours de cet été torride, et de si terribles. D’autant plus terribles qu’anonymes. Tous ces vieillards inconnus que la canicule avait calcinés. Je crois que c’est le côté archaïque de ce sacrifice humain qui m’a retourné les sangs. Une mort administrée par gifles, du plat ou du revers de la main, à l’heure des mines antipersonnel, cela nous ramenait au temps de Zola ou des opéras véristes italiens.

Ou entre Carmen et Wozzeck.

C’était sauvage comme une immolation.

Mais, justement, il ne s’agissait pas d’une fiction.

Je me suis encore souvenu de la mort de l’actrice Nathalie Wood. Elle est survenue en mer, au large de la Floride, alors que, étrange coïncidence, je séjournais à quelques encablures de là, à Sarasota.

Elle était tombée du pont de son yacht alors qu’elle faisait une croisière avec un homme qui était encore son mari, ou l’avait été. Un acteur, lui-même, je crois.

Cela m’avait particulièrement frappé parce que Nathalie Wood était l’actrice qui m’émouvait le plus quand je sortais à peine de l’adolescence. Pas seulement à cause de La fureur de vivre, ce film mythique où elle incarne, aux côtés de James Dean, tout le malaise d’une jeunesse américaine – donc occidentale – dans les années cinquante. Mais aussi La fièvre dans le sang, traduction ridicule de Splendor in the grass (titre inspiré par des vers de Wordsworth). Et d’autres films de moindre importance où elle figurait, toujours aussi fragile, ardente et désemparée, à la fois, stupéfaite que la vie fût si difficile et le monde si compliqué.

Mais le matin, à Sarasota, où j’appris sa mort « accidentelle mais néanmoins mystérieuse », je me rappelai ce détail que m’avait révélé, des années auparavant, une interview : elle détestait l’eau ou, plutôt, celle-ci lui inspirait une irrationnelle terreur…

Et elle était morte noyée.

Cela me ramenait à la comédienne. Tuée par un homme qui disait « l’aimer à la folie ». Qu’on nous préserve de la folie, sinon de l’amour même.

Nous avions déjà pu apprendre, çà et là, en lisant des bios paresseuses ou sensationnalistes, que la comédienne, naguère, était habitée par des idées de suicide mais que, depuis qu’elle était tombée amoureuse de celui qui allait la tuer, elle pensait ne devoir jamais mourir…

On ne devrait jamais confier, s’ouvrir de ses velléités suicidaires ni, surtout, de sa gourmandise d’éternité : pour sûr, cela doit attirer les meurtriers, inspirer les cannibales. Ils doivent, déjà, flairer, par anticipation, le goût du sang sur la peau. La sueur du sang. Un grand poète et cinéaste italien est mort, il y a trente ans, pour proposer en offrande à une petite lope sacrificatrice son goût même, son appétit immodéré de la vie.

Résumons les faits : à ce que l’on sait, la comédienne sortait d’un tournage du film où elle prêtait son visage à une grande romancière, qui fut, pour plusieurs générations, un écrivain du bonheur. De la sensualité. Des épousailles avec la nature. Elle jouait sous la direction de sa mère.

Au terme de chaque journée de tournage, elle retrouvait son nouvel amant, un rocker aux idées généreuses, et qui militait pour la paix dans le monde sur un rythme âpre et endiablé.

Le rocker avait un passé, la comédienne aussi.

Il y avait, tout autour de ce duo, apparemment heureux, comblé peut-être, des ex-femmes, des ex-maris, des enfants qui tourbillonnaient.

Qu’on aimait peut-être encore « de tout son cœur ». Comme il serait bien normal, non ?

Je contemple une photo de la comédienne et du rocker, côte à côte, sur une pelouse « émaillée de fleurs », comme écrivaient, dans leur première rédaction, les enfants des écoles autrefois. Il est couché, la tête reposant sur la jambe droite de la comédienne, qui lui caresse le front. Le bonheur leur clôt à moitié les paupières. Elle regarde l’horizon pardessus lui, elle rêve de leur avenir. On aurait peine à imaginer une plus tendre symphonie pastorale. Cette photo donnerait confiance, à elle seule, dans l’avenir de l’humanité…

Qui a pris cette photo ? A-t-elle été capturée au cours de ce tournage ? Comment le journal en a-t-il obtenu les droits ? Cela restera au moins comme preuve que ceci a bien eu lieu.

Il disait qu’il ne pouvait s’éloigner d’elle. Il l’avait rejointe là-bas, à l’Est. Renonçant peut-être à l’un ou l’autre concert. Ne les préférant pas. « Elle comptait tellement plus que la musique », aurait-il dit.

On arrive au bout du tournage du film à la gloire de cette romancière de la joie. Où la comédienne lui a tellement ressemblé, tout au long de ce travail de représentation.

Cela se fête au sein de l’équipe. Tout cela se passe tellement à la gloire du bonheur de vivre, d’aimer. « On devrait se méfier… », insinueraient volontiers les esprits chagrins. Une réalité allègre rejoignant une fiction lumineuse. C’était trop beau, n’est-ce pas ? Mais pourquoi pas ?

C’eût pu être pour ceux-là, comme pour d’autres, le plus bel été du monde.

Il est vrai que la canicule commence, qu’elle conquiert toute l’Europe. On devrait y prendre garde. Ce ne sera plus pour personne un été comme les autres.

Durant cet été, des milliers de personnes mourront. De vieilles personnes, auxquelles on n’avait pas été attentif, peut-être. Des personnes du passé, déjà…

Et c’est justement leur passé, un court mais impressionnant passé, qui rejoint la comédienne et le rocker.