12,99 €

Mehr erfahren.

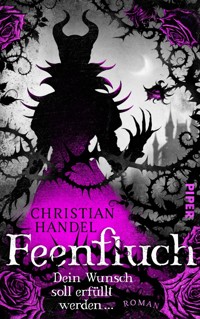

- Herausgeber: Piper ebooks

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

Ein Königsschloss, eine verschmähte Fee, ein finsterer Fluch! Ein Königsschloss, eine verschmähte Fee, ein finsterer Fluch! Vor sieben Jahren, als das Königsschloss in einen verfluchten Dornröschenschlaf fiel, verlor die junge Bedienstete Kaelith alles – ihre Eltern, ihre beste Freundin, ihr Zuhause. Seitdem lebt sie mit der Schuld, allein dem Feenfluch entkommen zu sein. Als eine geheimnisvolle Fremde ihr weissagt, den Fluch brechen zu können, gerät Kaeliths Welt ins Wanken. Es gibt nur einen, der ihr helfen kann: der Magier Thorn, von dem hinter vorgehaltener Hand behauptet wird, er paktiere mit den Feen. Auf nebligen Pfaden, durch schimmernde Wälder und über flüsternde Seen begleitet er Kaelith bis in das Herz des Feenreichs, wo der Fluch seinen Ursprung nahm und der Rat der Dreizehn über Leben und Tod entscheidet … Eine romantisch-düstere Neuerzählung des Märchens »Dornröschen«!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Entdecke die Welt der Piper Fantasy!

www.Piper-Fantasy.de

Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Feenfluch« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.

© Piper Verlag GmbH, München 2025

Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)

Covergestaltung: zero-media.net, München

Coverabbildung: FinePic®, München

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.

Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.

Inhalt

Inhaltsübersicht

Cover & Impressum

Widmung

Die dreizehn Feenköniginnen der Schimmernden Wälder und ihre Tugenden

Teil 1

Der Fluch

1

Dornen und Prophezeiungen

2

Schierling und Sommerküsschen

3

Gespräche im Schatten

4

Botinnen der Mitternacht

5

Abschied von zu Hause

6

Der Magier

7

Eine ungewöhnliche Teestunde

8

Aufbruch ins Feenreich

9

Wasser findet seinen Weg

10

Silberamsel und Krallwurz

11

Das Moorvolk

12

Tanz der Feen

13

Die Grollenden Felsen

14

Blut und Mut

15

Der Palast einer Feenkönigin

16

Giftige Wahrheiten

17

Thorns Geschichte

18

Fluchbringer

19

Dornige Gespräche

20

Nächtlicher Besuch

Teil 2

Die Feen

21

Die Stunde der Dämmerblüten

22

Der Rat der Dreizehn

23

Unter der Weltenkrone

24

Die Prüfung des Wassers

25

Pläne und Schwierigkeiten

26

Schwebende Felsen

27

Du liebst ihn nicht

28

Im Schein der Lichter

29

Das Herz des Vulkans

30

Phönixfeder

31

Die Glasrose

32

Dornenberg

33

Alte Schwüre

34

Elarose

35

Nichts als ein Märchen?

36

Das Maul des Greisen

37

Fluchbrecherin

38

Der Preis, der zu zahlen ist

Epilog

Buchnavigation

Inhaltsübersicht

Cover

Textanfang

Impressum

Widmung

Für meinen Feenzirkel

Die dreizehn Feenköniginnen der Schimmernden Wälder und ihre Tugenden

Mutter Sonne – Sonne und Gerechtigkeit

Mutter Mond – Mond und Voraussicht

Schwester Sturm – Wetter und Luft

Schwester Weisheit – Wissen und Verstand

Herrin der Raben – Tod und Wandel

Herrin der Tränen – Wasser, Meere und Trauer

Herrin der Funken und Flammen – Feuer und Liebe

Herrin der Erde und Geheimnisse – Erde und Geheimnisse

Herrin der Kräuter – Heilkunst und Gifte

Herrin der Wege und Tore – Reisen und Botengänge

Herrin der Rosen und Dornen – Wachstum, Fruchtbarkeit und Pflanzen

Die Jägerin – Jagd, Kampf und Tiere

Die Mottenfrau – Wahrheit und Lüge

Teil 1

Der Fluch

1

Dornen und Prophezeiungen

Überall um mich herum glitzern Dornen: lang und spitz wie Dolche und ebenso tödlich. Sie kesseln mich ein und geben mir das Gefühl, eine Fliege im Netz einer Spinne zu sein. Nur dass das Monster, das auf mich lauert, etwas anderes ist: ein gewaltiges Gestrüpp aus pechschwarzen Ranken, bereit, seine Dornen in mich zu schlagen. Das ist jedoch nicht, was mir am meisten Angst macht. Mein Herz hämmert, pumpt mir das Blut so schnell durch die Adern, dass es in meinen Ohren pocht. Meine Kehle ist wie zugeschnürt und meine Brust so eng, dass jeder Atemzug schmerzt. In der hässlichen Hecke singt der Fluch der Fee. Er giert nach mir, giert darauf, mich zu verschlingen und unter sich zu begraben, wie er es mit meiner Familie getan hat.

Mit meinem Verlobten.

Mit dem König.

Der Königin

Und Prinzessin Elarose.

Nur mich hat er verschont.

Sieben Jahre lang habe ich mein Umfeld beschworen, mich hierherkommen zu lassen, mir zu erlauben, mich in die Ranken zu stürzen und mir einen Weg zum Schloss auf dem Dornenberg zu erkämpfen, zu Mama und Papa, zu Elarose und all den anderen. Entweder, um sie zu erlösen, oder, falls mir das nicht gelingt, für immer neben ihnen zu schlafen.

Jetzt, da ich hier stehe, begreife ich, dass ich nie auch nur den Hauch einer Chance hatte. Die Hecke ist undurchdringlich. Sie ist das Ende von allem.

Schweiß bricht mir aus.

Schwächling. Du bist schwach. Schwach. Schwach.

Egal, wohin ich mich wende, es gibt keine Lücke zwischen den Dornen, kein Weg führt durch sie hindurch, ob nun hinauf zum Schloss oder zurück zum Fuß des Hügels, auf dem dieses steht. Der Dornenberg. Der Feenfluch hat diesen Namen Wirklichkeit werden lassen.

Der vertraute bittere Duft von Eisenkraut steigt auf, als wollte er mich verhöhnen. Wachsen seine zarten, sternförmigen Blüten noch immer unter den Ranken?

Das Kraut wird dich vor den Feen schützen, hat mir Vater versprochen. Ich sehe ihn vor mir, wie er in seiner Apotheke die getrockneten Pflanzen mit Mörser und Stößel zu Pulver verarbeitet. Pulver, das Mutter in kleine Säckchen schüttet, die sie selbst näht und von denen sie jedem Burgbewohner eines aushändigt, damit er das Kraut immer bei sich trägt.

Den ganzen Hügel hat der König mit Eisenkraut bepflanzen lassen, damit sich kein einziges Feenwesen, und sei es auch noch so winzig, in das Schloss stiehlt. Genutzt hat es rein gar nichts. Der Fluch hat sich erfüllt, all unsere Hoffnungen und Träume wurden innerhalb eines Herzschlags zunichtegemacht von der Rachsucht einer Fee. Weil die Herrin der Rosen und Dornen nicht verwinden konnte, dass der König sich gegen sie entschieden hat. Er wählte seine menschliche Familie, also bestrafte sie sein Kind und alle, die im Schloss lebten, mit ewigem Schlaf.

Reiß dich zusammen. Du hast genug gezaudert, hier kannst du nicht bleiben.

Ich drehe den Kopf nach rechts und links. Wohin ich auch blicke, sehe ich nur diesen dichten, undurchdringlichen Wald aus Dunkelheit und Stacheln. Lebendige Wände, die mich einkesseln, einengen. Die unsichtbare Schnur um meinen Hals zieht sich fester zu. Der Himmel über mir ist grau und schwer, als würde er gleich herabstürzen.

Kein Wind regt sich, kein Vogel singt.

Ich bin allein mit der Hecke.

Vorsichtig setze ich mich wieder in Bewegung, suche nach einem Ausweg. Etwas knackt unter meinem Schuh. Das Geräusch, viel zu laut in der Stille, lässt mich zusammenfahren, und sofort nehme ich aus dem Augenwinkel eine Bewegung wahr. Ich zucke zurück und spüre heißen Schmerz, als eine der messerscharfen Dornen mir den Unterarm aufschlitzt. Zischend stoße ich die Luft aus, presse dann jedoch die Lippen aufeinander, aus Angst, die Magie, die die Hecke durchdringt, mit weiteren Lauten aufzustacheln. Es fällt mir schwer, den Schmerz zu ignorieren, und obwohl ich meine Hand auf die Wunde drücke, quillt Blut zwischen meinen Fingern hervor und tropft auf den Boden.

Etwas verändert sich. Die Ranken um mich herum setzen sich in Bewegung. Nicht ruckartig, sondern bedächtig. Wie die Fühler von Insekten tasten sie in meine Richtung. Dabei verursachen sie ein Kratzen, das an das Wetzen von Klingen erinnert. Es kommt von überallher. Die Dornen beobachten mich nicht länger, sie pirschen sich an.

Mein Herz hämmert so wild, dass es mehr schmerzt als der Kratzer an meinem Arm. Je stärker die Hecke sich regt, desto schlimmer lähmt mich die Angst.

Die schwarzen Ranken türmen sich auf. Einige sind dick wie Baumstämme, andere schmal und biegsam wie Peitschen. Ihre Spitzen glänzen feucht wie die Klingen von Meuchelmördern. Dort, wo mein Blut hingetropft ist, erbebt die Erde, als wäre der ganze Hügel ein lebendiger Körper.

Dann beginnt sich die Hecke vor mir zu teilen. Das Knacken von splitterndem Holz erfüllt die Luft, ganz so, als würde das Gewirr von unsichtbaren Riesenhänden auseinandergebrochen. Erleichterung durchströmt mich. Hoffnung. Ein schmaler Durchgang tut sich auf, gerade mal breit genug, um hindurchzuspähen.

Und ich wünschte, das hätte ich nicht getan.

Vor mir, inmitten dieses kranken Geflechts, hängt ein Mann. Oder vielmehr das, was von ihm übrig ist. Die Dornen haben sich durch seine Brust gebohrt, durch seine Schultern und den Oberschenkel. Sie halten ihn aufrecht, nur sein Kopf hängt schief zur Seite. Die Haut auf seinen Wangen ist eingefallen, das Gesicht grau und wächsern. An einigen Stellen ist das Fleisch weggefault, darunter schimmert der blasse Knochen hervor.

Er muss einer der tapferen Männer sein, die versucht haben, Elarose zu wecken, um das Königreich zu retten. Seine Kleidung, einst edel und goldbestickt, ist zerrissen und blutverkrustet. Sein Schwert steckt verloren neben ihm im Grund. Der arme Bursche, wie sehr muss er gelitten haben? Es raschelt in den Ranken, dann trifft mich der Geruch der Verwesung wie ein Keulenschlag. Mein Magen rebelliert. Galle schießt mir brennend heiß die Kehle hinauf.

Der Tote in den Ranken hebt den Kopf, und seine pergamentdünnen Lippen verziehen sich zu einem gehässigen Lächeln. Ich zucke zurück …

… und stehe plötzlich wieder im strahlenden Sonnenschein vor der Eiche auf dem Marktplatz. Der Lärm der Menschen um uns herum prasselt regelrecht auf mich ein und fühlt sich nach meinem Erlebnis gerade falsch an. Als mich etwas an der Schulter berührt, stoße ich einen erschrockenen Schrei aus.

»Kaelith?« Serralla klingt besorgt. Erleichterung durchströmt mich. Es ist nur meine Schwester.

Kein toter Prinz, keine blutdürstigen Ranken.

Die Übelkeit ebbt ab, auch wenn die Säure noch in meiner Kehle brennt. Hinter uns bieten Händlerinnen und Händler lautstark ihre Ware feil, sie scherzen und lachen mit ihren Kunden. Ein fröhlicher Festtag, wäre da nicht die Alte vor mir, die Wahrsagerin in einem Kleid schwarz wie der Tod, dem ich gerade noch einmal entronnen bin.

»Du warst dort«, flüstert sie heiser.

Ich starre auf ihre Hände, knochig wie dürre Äste und voller Altersflecken. Sie erinnern an die Dornenhecke.

»Was hast du mit mir gemacht?«, stoße ich mit zitternder Stimme hervor. »Hast du mich verhext?«

»Kaelith?«, wiederholt Serralla unsicher. »Ist alles in Ordnung?«

Ich schüttle den Kopf. »Nein.« Halt suchend stütze ich mich an die Eiche. Mir ist eiskalt, als hätte ich auf einen Schlag alle Wärme verloren. Die Alte streckt eine Hand nach mir aus, doch ich weiche instinktiv zurück.

Meine Schwester schiebt sich vor mich. »Was geht hier vor?«, verlangt sie zu wissen. Das wiederum veranlasst die Begleitung der Wahrsagerin, einen Schritt vorzutreten: eine buckelige Gestalt, deren Mantel kaum etwas preisgibt. Sie hat sich die Kapuze tief ins Gesicht gezogen, und ihre Hände verschwinden in den langen Ärmeln ihres Kleidungsstücks. Ich kann noch nicht einmal sagen, ob es sich bei ihr um einen Mann oder eine Frau handelt. Aber die Geste ist unmissverständlich.

Von der gelösten Atmosphäre, die Serralla und mich erfüllt hat, als wir zu den beiden an die Eiche getreten sind, ist nichts mehr zu spüren. Wir haben angenommen, sie seien mit den Schaustellern zum Fest in die Stadt gekommen. Jetzt bin ich mir dessen nicht mehr so sicher. Sind sie nicht viel zu düster gekleidet für Mitglieder des fahrenden Volkes? Aber die Alte wirkte freundlich und bot an, uns aus den Handflächen die Zukunft zu lesen.

Zunächst wollte ich das nicht. Zum einen wissen wir wohl alle, wie meine Zukunft aussehen wird. Zum anderen hatte ich die Befürchtung, es sei ein abgekartetes Spiel, und Serra oder ihr Mann Janik hätten die beiden im Vorfeld bestochen. Es hätte mich nicht gewundert, wenn die Alte mir nach einem Blick auf meine Handfläche prophezeit hätte, dass ein breitschultriger, sommersprossiger Rotschopf mich heute Abend zum Tanzen auffordern und ich mein Glück machen würde, wenn ich dem nachgäbe. Niemals habe ich damit gerechnet, auf dem Dornenberg zu stehen, kaum dass sie mich berührt.

War ich wirklich gerade dort? Ich kann es nicht gewesen sein. Meine Schwester hätte etwas gesagt, wäre ich verschwunden. War es also eine Vision? Ein Blick in die Zukunft?

Oder war es nur Einbildung? Meine Angst?

Ich streiche behutsam über den Unterarm, dort, wo die Dornen mir das Fleisch blutig gerissen haben. Aber da ist nichts als glatte Haut. Und das Echo eines Schmerzes … den ich mir nur eingebildet habe?

Verwirrt mustere ich über Serras Schulter die Alte. Ist sie eine Hexe?

»Wir sollten gehen«, sagt meine Schwester fest und greift nach ihrer Börse. »Wie viel bekommt Ihr?«

Die Wahrsagerin ignoriert Serra. Sie hat nur Augen für mich, und ihr Gesicht, durch das sich mehr Furchen graben als durch einen Acker, drückt Neugier aus. »Du bist das Mädchen, das überlebt hat«, sagt sie leise. »Das Mädchen, das dem Feenfluch trotzt.«

Obwohl ihre Worte voller Bewunderung sind, treffen sie mich wie ein Schlag mit einer Weidenrute.

»Du kannst sie retten«, fährt die Alte fort. »Sie alle. Du bist durch die Maschen des Fluchs geschlüpft.«

Mein Herz verkrampft sich, meine Gedanken beginnen zu rasen, aber ehe ich etwas sagen kann, drückt Serralla der Alten zwei Münzen in die Hand. »Das reicht.« Entschlossen packt sie mich am Unterarm, und wieder zucke ich zusammen. Serra lässt nicht los. Sie zieht mich fort von der Eiche, raus auf den gepflasterten Weg, über den sonst die Fuhrwerke zum Marktplatz rumpeln, der heute jedoch den Fußgängern vorbehalten ist. Panik steigt in mir auf. Wenn das alles nicht nur ein Trick war, wenn die Wahrsagerin recht hat, dann … Ich blicke über die Schulter zurück. Die buckelige Gestalt macht Anstalten, uns zu folgen, doch die Alte hält sie auf. Ihr Blick brennt auf meiner Haut.

»Du kannst sie retten«, ruft sie mir hinterher. »Nur du, verstehst du?«

Ich …

»Komm jetzt.« Unerbittlich zieht Serra mich hinter sich her, und als wäre ich noch immer ein kleines Mädchen, lasse ich es zu.

Die Menschenmenge verschluckt uns. Als wir in die Hirschgasse einbiegen, drehe ich mich ein letztes Mal um. Doch der Platz unter der Eiche ist leer. Die Wahrsagerin und ihre Begleitung sind beide verschwunden.

2

Schierling und Sommerküsschen

Du kannst sie retten. Sie alle.

Als wir sieben oder acht Jahre alt waren, haben Elarose und ich uns in die Schlosskapelle geschlichen, um die riesige Turmglocke zu läuten. Zuvor hatten wir die Kirchenknappen dabei beobachtet. Es hatte uns fasziniert, wie sie sich an das dicke Seil hängten und dann von der Kraft des schwingenden Klöppels so hoch in die Luft gezogen wurden, dass ihre Füße ein ganzes Stück weit über dem Boden baumelten. Jeder Zug am Seil entlockte dem Resonanzkörper ein dunkles Dröhnen, bis sich der Klang der Glocke in ein hohes, klares Läuten verwandelte. Das Jauchzen der Knappen, die sich abwechselnd auf das Seil stürzten, um in die Höhe gerissen zu werden, war über den Lärm nicht zu hören, doch ihre Gesichter strahlten.

Elarose hatte damals meinen Arm gepackt und mich mit funkelnden Augen angestrahlt: Das müssen wir auch mal machen.

Sie mochte die Prinzessin und Thronfolgerin sein, aber sie war schon immer die Wildere, Mutigere von uns beiden gewesen. Und sie besaß das Talent, mich fast immer dazu zu überreden, ihr zu folgen, wenn sie sich etwas in den Kopf gesetzt hatte. Und deshalb schlich ich ihr, die Knie weich wie der Haferbrei, den die Köchin zum Frühstück gemacht hatte, ein paar Tage später hinterher bis in den leeren Kapellenturm, hin zum Glockenseil.

Es fühlte sich verboten und gefährlich an, die Hände um das raue Seil zu legen, wohl weil es genau das war. Aber Elarose ließ mir keine Zeit, es mir anders zu überlegen.

»Zusammen«, spornte sie mich an.

Und weil wir immer alles gemeinsam machten, tat ich das auch an diesem Tag. Wir sprangen. Das Seil zuckte unter meinen Fingern, als wäre es lebendig. Gemeinsam zogen wir es nach unten, dann klammerten wir uns noch fester daran, und es riss uns empor. Meine Füße verloren die Bodenhaftung, und mein Herzschlag setzte aus, während Elarose begeistert jauchzte. Die Glocke begann zu dröhnen, während wir nach unten stürzten. Mir wurde schwindelig, doch ehe ich loslassen konnte, ging es wieder nach oben. Der nächste Glockenschlag ertönte, Elarose und ich wirbelten am Seil umeinander, unsere Rockschöße flatterten in der Luft, und auf einmal fiel meine Angst von mir ab, und ein befreiendes Lachen stieg glucksend in mir auf. Ich ließ mich mit Elarose auf und ab ziehen und die Vibrationen der Glocke durch meinen Körper rauschen. Es war ein riesengroßer Spaß. Bis ein Priester des Sähenden Gottes auftauchte.

So, wie das Dröhnen der Glocke noch Stunden in meinen Ohren nachhallte, kreisen jetzt die Worte der Wahrsagerin durch meinen Kopf: Du kannst sie retten. Sie alle.

Immer wieder verschwimmt mein Blick, und statt der Möhren und Zwiebeln, die ich für den Eintopf klein schneiden will, sehe ich Dornenranken vor mir und unheimlich grinsende Totenschädel. Und meine Eltern: Mama vor dem Eichentisch im Gewandungszimmer, bereit, den frisch gelieferten Samtstoff für ein neues Kleid der Königin zurechtzuschneiden; Papa vor seinem Apothekerschrank, Mörser und Stößel in der Hand, beide in der Bewegung erstarrt, aus dem Leben gerissen durch den Fluch der Fee. Das Gefühl des Verlustes treibt mir Tränen in die Augen.

»Geht es dir gut?«, fragt Mechthild, die den Teig für die Sommerküsschen knetet: kleine Blätterteigstückchen mit einer Füllung aus Aprikosenmarmelade.

Ich blinzle und zwinge mir ein Lächeln auf die Lippen. »Nur die Zwiebeln«, behaupte ich und deute mit dem Messer auf die Knollen, die noch ungeschält vor mir liegen.

Mechthild hebt eine Augenbraue, sagt aber nichts. Wie die meisten hier in der Stadt ist sie der Meinung, dass ich ein bisschen seltsam bin. Sie schieben es darauf, dass ich fast mein ganzes Leben am Königshof verbracht habe. Das hat Serra zwar auch, aber im Gegensatz zu mir ist es ihr mühelos gelungen, ihr altes Leben abzustreifen wie eine Schlange ihre Haut. Nun, Serra hat den Hof ja auch freiwillig verlassen, Jahre bevor der Fluch zuschlug. Sie hat Janik geheiratet und mit ihm das Gasthaus seines Onkels übernommen. Ihre Seidenkleider und Schleier hat sie gegen robuste Leinenröcke und Stoffschürzen eingetauscht. Behalten hat sie ihr Selbstbewusstsein, ihr gutes Herz und ihr freundliches Lächeln, und das macht sie zur beliebtesten Schankwirtin in der ganzen Stadt. Janik und sie haben mir eine Bleibe gegeben, als ich nicht wusste, wohin ich sonst gehen sollte. Doch im Gegensatz zu Serra kann ich mein altes Leben nicht vergessen. Wobei es nicht die Gewänder und Juwelen sind, die ich vermisse.

Du kannst sie retten.

Es war ein Fehler, die Alte vom fahrenden Volk einfach so stehen zu lassen, mir nicht bis zum Ende anzuhören, was sie zu sagen hatte. Was, wenn sie recht hat? Wenn ich wirklich etwas tun kann?

Sei nicht albern, würde mein Verlobter gewiss sagen. Was soll ein Mädchen wie du schon gegen den Fluch einer Fee ausrichten?

Vor Scham steigt mir die Hitze ins Gesicht. Er hätte damit ja recht, auch wenn Elarose gewiss die Augen verdrehen würde. Hör nicht auf ihn, würde sie mir raten. Du kannst alles schaffen, was du willst. Du musst nur mutig genug sein. Doch genau dieser Wagemut, den sie besitzt, hat, wenn man den Leuten Glauben schenkt, all dieses Unglück erst über uns gebracht.

»Kind«, dringt Mechthilds Stimme jetzt zu mir durch. »Von allein schneidet sich das Gemüse nicht.«

Hastig greife ich nach einer Zwiebel und beginne, sie zu schälen.

»Ist wirklich alles in Ordnung?«, hakt die Köchin nach.

Die Tür zum Gastraum schwingt auf, und meine Schwester rettet mich. »Haben wir noch Apfelkompott?«

Mechthild putzt sich die Teighände an der Schürze ab und tritt zum Geschirrschrank. »Wie viele Portionen?«

»Vier.«

Während die Köchin nach glasierten Tonschüsseln greift, wischt Serra sich mit ihrem Ärmelsaum den Schweiß von der Stirn und streicht mit der rechten Hand abwesend über ihren schwangeren Bauch. Sie sieht erschöpft aus.

»Soll ich dich eine Weile ablösen?«, biete ich an und lege das Messer beiseite.

Serra schüttelt den Kopf. »Aber kannst du Mhaire sagen, sie soll noch ein paar Flaschen Wein hinter die Theke bringen?«

Ich erstarre.

Serra runzelt die Stirn. »Was ist?«

»Mhaire …« Mein Blick wandert zu der Stiege, die sowohl hinunter in den Gewölbekeller als auch hinauf in die oberen Stockwerke und das Dachgeschoss führt. Steil und schräg ist sie und so eng, dass man die Arme dicht am Körper halten muss, um nirgends anzustoßen. Meine Nichten und Neffen stürmen die knarzenden Stufen mit einer Geschwindigkeit hinauf und hinab, bei der einem die Luft wegbleibt. Allein dieser Anblick sorgt dafür, dass sich mein Blut in Eiswasser verwandelt.

Meine Schwester begreift sofort. »Ich dachte, sie sei im Hof bei Bello.«

»Sie ist mit der Kleinen vom Schuster hinauf in den Speicher«, antwortet Mechthild an meiner Stelle. »Wollten durch das Dachfenster hinüber zu den Feldern schauen, um zu sehen, ob die Strecke für die Werwolfjagd schon aufgebaut wurde.«

Von der Kirche einmal abgesehen ist der Betrunkene Eber das höchste Gebäude im Dorf. Seinen ungewöhnlichen Namen trägt er, weil er sich so gefährlich zur Seite neigt, als hätte er zu viel getrunken. Jedes seiner vier Stockwerke ragt ein kleines Stückchen weiter in die Gasse als das darunter. Ausgerechnet ein alter Feenzauber sorgt dafür, dass es nicht umkippt. Jedenfalls behauptet das Janiks Onkel. Und vom Dachboden aus kann man weit über die Felder sehen. Nicht, dass ich das beurteilen könnte. Ich war noch nie auf dem Dachboden. Bis heute.

»Ich kann …«, krächze ich, aber meine Schwester unterbricht mich.

»Nein. Ich geh und hole sie. Bring du das Kompott in die Gaststube.«

»Aber …«

»Zum ersten Tisch vorne im Nebenraum. An dem Kartoffel-Annie sitzt.«

Ehe ich widersprechen kann, ist sie an mir vorbei und schiebt sich ächzend die Stiege hinauf. Erleichterung durchströmt mich, gleichzeitig überkommt mich ein schlechtes Gewissen. Mechthild macht es nicht besser, denn ihr vorwurfsvoller Blick spricht Bände: Lässt ihre hochschwangere Schwester die steile Stiege zum Dachboden hinaufkraxeln, weil sie sich nicht zusammenreißen kann.

Um nicht vor Scham zu zerfließen, nehme ich ihr die Tonschüsseln mit dem Kompott ab und betrete die Gaststube.

Lärm umspült mich wie die Wasser eines Flusses. Der Betrunkene Eber ist heute bis auf den letzten Platz besetzt. Und dabei haben die Musikanten noch nicht einmal angefangen zu spielen. Aber so ist das eben am Feenfest. Wir nennen die Tage rund um Sonnwend noch immer so, trotz allem, was diese Monster uns angetan haben. Janiks Onkel behauptet, früher seien Feenwesen zu dieser Gelegenheit in die Stadt gekommen, um mit uns zu feiern, und tatsächlich hängen im Schloss Dutzende Gemälde ebensolcher Szenerien, doch ich selbst bin zu jung, um mich an derlei Zeiten zu erinnern. So oder so, sie sind lange vorbei, und sollte es ein Feenwesen wagen, sich hier blicken zu lassen, würde man es verbrennen oder ertränken. Oder vor ihm Reißaus nehmen. Ganz sicher aber würde man es nicht freundlich begrüßen oder gar dazu einladen, an unserer Seite zu feiern. Schwer vorstellbar, dass man das überhaupt jemals getan hat.

Die Mitglieder des Stadtrats, die an ihrem Stammplatz am Rundtisch direkt vor der Theke sitzen, suchen fortwährend nach neuen Methoden, mit denen wir unsere Häuser, Gärten und Felder vor Feenwesen schützen können. Selbst jetzt, als ich an ihnen vorbeilaufe, schnappe ich Fetzen ihres Gesprächs auf. »… versuchen doch tatsächlich, Bienen zu züchten, die die Plagegeister vertreiben sollen«, erzählt einer.

»Zestásianer!«, spottet ein anderer. »Was für eine Idee!«

Ich schlüpfe an ihnen vorbei in den Nebenraum, der ebenfalls vor Menschen überquillt. Kartoffel-Annie, die so heißt, weil sie die größten Kartoffeläcker in hundert Meilen Umkreis besitzt, wird von ein paar anderen Bäuerinnen begleitet.

»Wer bekommt …?«, setze ich an, doch Annie hebt die Hand.

»Einen Augenblick noch.«

Nicht nur ihre Aufmerksamkeit, sondern die aller Frauen gehört einem dunkelhaarigen Fremden, der zwei Tische weiter sitzt. Gehört er zum fahrenden Volk? Seine Kleidung ist farbenfroh genug. Eine beachtliche Menschenmenge hat sich um ihn gescharrt. Sie alle heften ihre Blicke auf ihn. Eine junge Frau, ich kenne sie nur vom Sehen, steht hinter ihm und legt die Hände über seine Augen. Er sagt etwas, das ich über das Gemurmel nicht verstehe, aber es bringt die Umstehenden zum Lachen. Annie schnaubt, obwohl sie seine Worte ebenso wenig gehört haben kann wie ich.

Oswalt, der Hufschmied, greift mit seinen Pranken nach zwei von drei Bechern, die vor dem Fremden auf dem Tisch stehen. Er beginnt, sie hin und her zu schieben wie bei einem Trickspiel. Soll der Fremde erraten, unter welchem sich eine Münze befindet? Wie soll das gelingen, ohne dass er Oswalt beobachten kann? Außerdem stehen die Becher richtig herum, nicht mit den Öffnungen auf der Tischplatte.

»Was tut er da?«, frage ich.

Kartoffel-Annie wirft mir einen genervten Blick zu, erinnert sich jedoch an ihre guten Manieren und sagt: »Es ist eine Mutprobe.«

»Eine Mutprobe?«

Sie nickt. »Siehst du die beiden Phiolen dort?«

Erst jetzt entdecke ich die beiden Glasröhrchen, die ebenfalls auf der Tischplatte liegen.

»In einer war ein Zaubermittel, das denjenigen, der es trinkt, dazu bringt, immerfort die Wahrheit zu sagen.«

»Das sollten wir unseren Stadträten mal verabreichen, ehe sie die nächste Bürgerversammlung einberufen«, wirft eine der anderen Bäuerinnen ein.

Ich achte gar nicht auf sie. »Was ist in der zweiten Phiole gewesen?«, frage ich stattdessen.

Ihre Augen blitzen. »Schierlingssud.«

Gewiss habe ich mich verhört. Schierling ist hochgiftig.

Kartoffel-Annie nickt jedoch aufgeregt. »In allen drei Bechern ist Würzwein. In einen davon hat er den Schierlingssud geschüttet, in den anderen sein Zaubermittelchen. Der Bursche behauptet, er könne erraten, welcher der Becher nur mit dem Wein ist, und zum Beweis davon trinken.«

»Während man ihm die Augen zuhält?« Ich erhebe meine Stimme, aber im allgemeinen Tumult bemerkt es niemand. »Was, wenn er den Becher mit dem Schierlingssud erwischt?«

Annies Augen leuchten auf. »Aufregend, nicht wahr?«

»Dumm«, widerspreche ich ihr.

»Mechthild ist doch da, oder nicht?«

Das stimmt. Mechthild ist nicht nur Köchin hier im Eber, sondern auch eine der besten Heilerinnen der Stadt. In einem der Küchenschränke, durch ein Eisenschloss gut gesichert vor neugierigen Kinderhänden, bewahrt sie für sämtliche Notfälle Mittelchen und Gegengifte auf. Allerdings nehme ich an, dass selbst sie nichts gegen Schierlingssud ausrichten könnte.

Der dunkelhaarige Schönling macht sich offenbar keine Sorgen. Das freche Grinsen auf seinen Lippen wirkt, als hätte er den Spaß seines Lebens.

Oswalt schiebt die Becher hin und her. Vermutlich ist ihm inzwischen selbst nicht mehr klar, in welchem sich was befindet. Als er sie endlich loslässt, verstummt das Gejohle, es wird mucksmäuschenstill.

Die junge Frau hinter dem Lebensmüden löst die Hände von seinen Augen, er blinzelt. Dann trifft mich sein Blick. Er erschüttert mich vom kleinen Zeh bis in die Haarspitzen, und zum zweiten Mal an diesem Tag muss ich an Elarose und die Glocke denken. Mein Mund wird trocken. Ich bin zwar nicht die Wirtin, aber immerhin deren Schwester. Ich sollte nach vorne gehen und diesem unsinnigen Spiel ein Ende bereiten. Allerdings fühle ich mich wie erstarrt. Der Fremde lässt seinen Blick einen Herzschlag lang auf mich gerichtet, dann zwinkert er mir zu und konzentriert sich auf die drei Becher, und ich kann mich wieder bewegen, tue es aber nicht. Wie ein Mondkalb beobachte ich ihn dabei, wie er sich im Stuhl zurücklehnt und »Hmmm« macht. Dann streckt er die Hand nach dem Becher rechts außen aus, zögert jedoch und bewegt sie zu dem in der Mitte. Seine Finger zucken unschlüssig in der Luft, er blinzelt ins Publikum, zieht die Entscheidung hinaus. Fast schon glaube ich, er sei zu Verstand gekommen, doch dann blickt er erneut in meine Richtung und grinst so schelmisch wie ein Kind, das einem Händler auf dem Markt ein süßes Brötchen geklaut hat und damit davongekommen ist.

Gemurmel brandet auf. »Na«, höre ich Oswalt spötteln. »Doch nicht so mutig, wie du dich gibst?«

Die Menge lacht.

Die Kinnpartie des Fremden spannt sich an. Ehe ich begreife, was als Nächstes geschieht, greift er nach einem der Becher und leert ihn in einem einzigen Zug.

3

Gespräche im Schatten

Alles geht so schnell, dass ich nicht einmal mitbekommen habe, für welchen er sich entschieden hat. Jeder im Raum hält den Atem an. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem der Fremde den Becher beim Absetzen regelrecht auf den Tisch donnert und sich den Mund mit dem Handrücken abwischt.

Einen Herzschlag lang herrscht absolutes Schweigen. Zwei Herzschläge. Alle warten wir darauf, was als Nächstes geschieht. Frisst sich das Gift bereits durch seine Adern? Schnürt sich ihm gleich die Kehle zu? Färbt sich sein Kopf erst rot, dann pflaumenblau? Aus den Augenwinkeln sehe ich, wie Annie aufsteht, vielleicht, um Mechthild zu holen.

Da klatscht der Fremde in die Hände. »Gut ist er, euer Würzwein. Ein bisschen herb vielleicht, aber überhaupt nicht sauer.«

Johlen und Stampfen brandet auf. An der Tür zum Gastraum erscheint Janik, vermutlich will er sehen, was hier vor sich geht. Mir wird abwechselnd heiß und kalt, während Oswalt aufsteht, um dem Dunkelhaarigen auf die Schulter zu klopfen, als hätte er Großartiges geleistet und nicht etwas absolut Dämliches gemacht!

Der Fremde hebt den Becher noch einmal. »Wie sieht es aus?«, fragt er in meine Richtung. »Bekomme ich noch einen Schluck?«

Irgendetwas kocht in mir hoch. Ehe ich genau darüber nachdenken kann, was ich tue, schiebe ich mich durch die Umstehenden, an Oswalt vorbei und greife nach den beiden Bechern, die noch auf dem Tisch stehen. Der Fremde hebt eine Augenbraue und weicht gleichzeitig zurück, als hätte er Angst, ich würde ihm den Inhalt ins Gesicht schütten. Eigentlich keine schlechte Idee. So leichtsinnig, wie er war. Er hätte sterben können! Macht er sich überhaupt keine Gedanken, was das für meine Schwester und ihre Familie bedeutet hätte? Entschlossen drehe ich mich zum Kamin um, in dem zu Ehren des Sähenden Gottes ein Feuer entzündet worden ist. Als ich den Inhalt der Becher in die Flammen schütte, protestieren sie zischend, Dampfwolken steigen auf. Mit ihnen verraucht meine Wut, wodurch mein Verlegenheitsgefühl die Oberhand gewinnt. Mit glühenden Ohren eile ich aus dem Nebenraum. Janik blickt mich verwundert an, als ich mich an ihm vorbeidränge, sagt jedoch nichts.

An diesem Tag verlasse ich die Küche nur noch einmal gegen Abend, um Bello im Hof sein Futter zu bringen. Als ich zur Hundehütte komme, treffe ich Mhaire dort an. Sie ist meine älteste Nichte und hat den ehemaligen Herdenschutzhund ebenso sehr ins Herz geschlossen wie ich. Vertrauensvoll hat er seinen Kopf in ihren Schoß gelegt, doch als ich mit dem Napf komme, springt er auf und stürzt sich freudig auf sein Fressen.

»Darf ich mich zu euch setzen?«, frage ich Mhaire.

Sie nickt, und ich mache es mir auf den Pflastersteinen bequem, die noch ganz warm von der Sonne sind. In trauter Stille beobachten wir Bello. Zur Feier des Tages habe ich in sein Futter ein Ei gemischt, und er genießt sichtlich. Seine Rute wedelt wild hin und her. Ab und an wirft er uns einen glücklichen Blick zu. Immer, wenn er mich so ansieht, weiß ich, dass es richtig war, Janik zu überreden, Bello dem Schäfer abzukaufen, als dieser zu Mechthild kam und sie um ein Kraut bat, um seinen Hund ›von seinem Leiden zu erlösen‹. Sein Leiden, das ist ein lahmender rechter Hinterlauf und ein hohes Alter. Seine Aufgaben als Herdenschutzhund kann Bello tatsächlich nicht mehr erfüllen, aber das heißt nicht, dass er nicht noch ein paar schöne, ruhige Jahre verdient hat, oder? Zwei Jahre lebt er jetzt bereits bei uns, und mir macht es gar nichts aus, dass ich mit meiner Arbeitskraft im Betrunkenen Eber auch für seinen Unterhalt aufkomme.

Erst als Mhaire sich an mich schmiegt, bemerke ich, wie düster ihr Gesicht geworden ist.

»Was ist denn los, mein kleiner Spatz?«, frage ich und lege meinen Arm um sie.

»Nichts«, murmelt sie.

»Na komm, dann würdest du doch nicht das Gesicht verziehen, als hättest du Sauertopf vorgesetzt bekommen.«

Ihre Mundwinkel zucken, ihre Augen bleiben jedoch weiter bewölkt.

»Hast du dich mit deinen Freunden gestritten?«, bohre ich nach.

Sie schüttelt den Kopf.

»Was dann?«

»Luise hat gesagt, ihre Mama ist bei der Geburt ihres kleinen Bruders gestorben«, flüstert sie und versteift sich.

Sofort wird mir schwer ums Herz. Ich lege mein Kinn auf Mhaires Kopf und streichle ihren Arm. »Und jetzt hast du Angst um deine Mama?«

Mhaire zuckt mit den Schultern.

»Das musst du nicht«, versuche ich sie zu beruhigen, obwohl mir der Gedanke an Serras Schwangerschaft auch Sorgen macht. Für ein Kind ist sie inzwischen recht alt. »Luises Mama war krank«, erkläre ich und bemühe mich um einen zuversichtlichen Ton. »Deiner Mama geht es gut. Schau nur, wie viel Kraft sie immer noch hat, obwohl du bald dein neues Geschwisterchen bekommst. Mechthild wird bei ihr sein, wenn es so weit ist. Und ich auch.«

Vier Kinder hat meine Schwester bereits zur Welt gebracht, und bei jeder Geburt war ich an ihrer Seite. Jedes Mal hat sie ihre Finger so fest in meinen Unterarm gekrallt, dass blaue Flecken zurückgeblieben sind. Ich habe ihr mit feuchten Tüchern den Schweiß vom verzerrten Gesicht getupft und ihre Schreie ertragen. Ich habe ihr mit den Neugeborenen geholfen, ihr den schmerzenden Rücken massiert und ihr Tees nach den Rezepten unseres Vaters gekocht, damit es ihr schnell besser geht. Und jetzt, während ihrer fünften Schwangerschaft, ist das auch nicht anders. Serra liebt es, Mutter zu sein, aber ein weiteres Kind war nicht geplant. Sie hatte schon immer Angst vor dem Geburtsvorgang selbst, und diesmal ist es noch schlimmer. Ich habe ihr versprochen, jede Minute bei ihr zu sein, sie nie im Stich zu lassen und, sollte doch irgendetwas Unerwartetes geschehen, für ihre Kinder da zu sein. Auch wenn das, wie ich ihr nun bereits ein paarmal versichert habe, gewiss nicht nötig sein wird.

Langsam beruhigt sich Mhaire und beginnt, mir von ihrem Tag zu erzählen. Der Weg für die Werwolfjagd wurde bereits mit Eisenkrautsträußchen geschmückt, erzählt sie. Trotz ihres schauderhaften Namens ist die Werwolfjagd nichts als ein Festzug. Ein »Werwolf« aus Stroh wird an der Spitze einer Gruppe Fackelträger auf einem Heuwagen von den Feldern bis in die Stadtmitte gefahren, wo die Strohpuppe dann auf einem großen Lagerfeuer verbrannt wird, während die Menschen singen und tanzen. Mhaire hat dem Spektakel bisher immer nur vom Fenster aus zusehen dürfen, ihr Vater hat aber beschlossen, dass sie dieses Jahr alt genug ist, mit den Fackelträgern mitzulaufen.

Bello legt sich sichtlich zufrieden neben uns.

Als der Himmel dunkler wird, schicke ich Mhaire zurück ins Haus, kraule Bello noch einmal hinter den Ohren und scheuche die Hühner in ihren Stall.

Die Turmuhr schlägt zur vollen Stunde. So spät ist es schon? Mechthild wartet gewiss bereits auf mich, damit sie nach Hause kann. Im Laufschritt eile ich zur Haustür und stoße dabei fast Kartoffel-Annie um, die sich offenbar auf den Heimweg macht.

»So stürmisch kenne ich dich gar nicht«, sagt sie.

Ich bleibe kurz stehen und entschuldige mich. »Es ist viel zu tun, ich will die anderen nicht zu lange allein lassen.«

»Das meinte ich gar nicht.« Sie zupft das Tuch um ihre Schulter zurecht. »Sondern die Sache mit dem Wein.«

Vermutlich nimmt mein Gesicht jetzt genau dessen Farbe an. »Ich kann einfach nicht glauben, dass er tatsächlich davon getrunken hat!«

»Meine Freundinnen glauben, es war nur ein Trick. Wer weiß, was in diesen Phiolen wirklich war. Aber er hat ein Spektakel veranstaltet, das muss man ihm lassen.«

»Er hätte es lieber gelassen.«

»Ach komm, Kaelith. Stell dir nur vor, es wäre tatsächlich Schierlingssud in einem der Becher gewesen. Das nenn ich einen Mann, der vor nichts zurückschreckt.«

»Ich nenne das einen leichtsinnigen Narren.«

Annie tätschelt mir die Schulter. »Da sieht man’s mal wieder. Du hast von Männern keine Ahnung.«

Sie meint es nicht böse, gewiss, aber der Schlag sitzt.

»Ich bin verlobt«, protestiere ich schwach.

Annie bleibt wie angewurzelt stehen, und aus dem spöttischen Grinsen wird ein erfreutes. »Er hat dich gefragt? Hat er’s endlich übers Herz gebracht! Ich dachte …« Sie unterbricht sich selbst, als mir die Gesichtszüge entgleisen. »Vergiss, was ich gesagt habe.«

»Annie«, frage ich mit gesenkter Stimme und greife nach ihrem Handgelenk. »Was weißt du?«

»Nichts«, behauptet sie.

»Lüg mich nicht an.«

»Es steht mir nicht zu …«

»Bist du nun meine Freundin, oder bist du’s nicht?«

Sanft löst sie meine Finger von ihrem Handgelenk. »Du hast keine Freunde, Kaelith. Nicht, weil wir’s nicht gerne wären, sondern weil du uns nicht lässt.«

Meine Kehle schnürt sich zu, doch Annie spricht weiter. »Du musst sie loslassen, die Vergangenheit. Sieben Jahre bist du schon hier, aber du lebst nicht unter uns, du bist einfach nur da und lässt niemanden wirklich an dich heran. Du wartest auf ein Wunder, das nicht kommen wird. Sie sind verloren. Der König und die Königin, die Prinzessin, deine Eltern: Sie werden nicht mehr aufwachen.«

»Hör auf.«

»Du bist nicht länger an die Versprechen gebunden, die du ihnen gegeben hast. Der Fluch …« Sie schüttelt den Kopf. »Du musst lernen, dein eigenes Leben zu leben. Vielleicht ist es ein anderes als das, wovon du geträumt hast, aber du solltest aufhören, dir selbst jede Freude zu verwehren.«

»Das tue ich nicht«, widerspreche ich. Eine Lüge, und Annie weiß es. Ich sehe es in ihren Augen.

»Linus ist ein guter Mann«, sagt sie. Als ob ich das nicht wüsste. »Du weißt, dass er dich gernhat. Er will dich noch vor dem Winter fragen, ob du seine Frau werden willst.«

»Ist er denn närrisch?« Meine Knie werden mir weich, und Annie greift nach meinem Arm, um mich zu stützen.

»Wäre das denn so schrecklich?«, fragt sie sanft. »Er ist freundlich, hübsch, trotz dieser karottenfarbenen Haare. Und wohlhabend noch dazu.«

»Ich bin bereits verlobt.«

»Mit einem Mann, den du niemals haben kannst«, fährt sie mich an, als wäre ich ein störrisches Kind, das sich weigert, am Abend ins Bett zu gehen. »Er ist Opfer des Fluchs. Er kommt nicht zurück. Wirf dein Leben nicht weg, weil er seins verloren hat.«

»Er ist nicht tot!«

»Aber so gut wie. Du magst ihn geliebt haben …«

Das habe ich nicht. Die Verlobung bin ich nur eingegangen, weil es der Wunsch meiner Eltern war.

»Darum geht es nicht!«, fauche ich und reiße mich von ihr los. Sie blickt mich verletzt an, und sofort tut mir meine Grobheit leid. »Ich muss zurück in den Eber, Annie«, sage ich schnell. »Die anderen brauchen mich.«

Fluchtartig drehe ich mich um und springe die drei Stufen zur Seitentür hinauf. Doch Annies Worte verfolgen mich, werden nicht von Holz und Stein aufgehalten. Janiks Freund Linus will mir einen Antrag machen, bald schon. Kann dieser Tag noch grauenhafter werden?

Je weiter der Abend voranschreitet, desto ruhiger wird es in der Küche. Ich habe sogar Zeit, meinen Nichten und Neffen eine Gutenachtgeschichte zu erzählen, ehe ich sie hinauf in ihre Zimmer schicke. Wie zumeist entscheide ich mich für die des in einen Schwan verwandelten Prinzen und seiner Geliebten, die ihn durch ihre Liebe erlöst. Meine Mutter hat diese Geschichte Serra und mir oft erzählt, und ich wünschte, ich besäße den Mut dieser Märchenfiguren. Dann könnte ich etwas tun.

Später schiebt mir Mechthild ein noch ofenwarmes Sommerküsschen zu, ehe sie nach Hause geht.

»Die sind doch für morgen«, protestiere ich.

Sie umarmt mich fest. »Du siehst so aus, als könntest du es brauchen«.

Wie recht sie hat. Ehe ich in die Gaststube gehe, um Janik und Serra mit den letzten verbliebenen Gästen zu helfen, setze ich mich auf den Stuhl aus Nussbaumholz, der neben dem Herd steht, und koste von Mechthilds Gebäck. Der butterige Teig erscheint mir so zart wie aus Wolken gemacht, und als sich das süßsaure Aroma der noch warmen Aprikosenmarmelade in meinem Mund ausbreitet, schließe ich genießerisch die Augen. Keiner macht so gute Sommerküsschen wie Mechthild. Noch nicht einmal die Bäcker im Schloss haben das fertiggebracht.

Als ich ein paar Minuten später in die Gaststube gehe, sind nur noch zwei Tische besetzt. Linus ist auch da und unterhält sich mit ein paar anderen Bauern. Seine Sommersprossen leuchten wie Goldsprenkel in seinem Gesicht, und als er mich sieht, schenkt er mir ein freundliches Lächeln. Ein hoffnungsvolles? Schnell geselle ich mich zu Janik hinter die Theke und biete ihm an, seine Arbeit zu übernehmen, damit er sich mit den Gästen unterhalten kann und ich mich nicht mit Linus auseinandersetzen muss.

Als an diesem Tag der letzte Gast endlich gegangen ist, Serra hinter ihm abgeschlossen und überprüft hat, dass das Eisenkrautsträußchen sicher über dem Türsturz hängt, kann ich nicht mehr an mich halten. »Habt ihr es gewusst?«

Der Blick, den meine Schwester und ihr Mann austauschen, ist so schuldbewusst, dass er meine Frage bereits beantwortet. Empört werfe ich den Putzlappen ins Spülwasser.

»Und ihr habt es nicht für notwendig befunden, mich vorzuwarnen?«

»Kaelith …«, beginnt Serra, verstummt aber und senkt den Kopf.

»Ach komm schon, Kaelith.« Janik sammelt die Krüge ein, die noch auf den Tischen verteilt stehen. »Das war doch zu erwarten, dass er dich fragt. Jeder, der Augen im Kopf hat, kann sehen, wie sehr er dich vergöttert.«

»Ich bin aber keine Göttin«, antworte ich kalt.

Er unterdrückt ein Lachen mit einem Schnauben.

»Hältst du das für einen Witz?«

Janik lässt sich Zeit mit seiner Antwort, sammelt einen weiteren Krug ein und stellt sie dann direkt vor mich auf den Tresen. »Ehrlich gesagt halte ich das für eine gute Idee.«

Seine Worte versetzen mir einen Stich. Eine gute Idee? Gewiss, Linus ist Janiks bester Freund, und Kartoffel-Annie hat recht, er ist ein anständiger Mann. Aber Janik weiß doch auch von meinem Verlobten, er weiß, wie sehr ich unter den Schuldgefühlen leide, weil ich nicht bei ihm war, als der Fluch sie alle holte. Aufgewühlt blicke ich hinüber zu Serra, die auf einen Stuhl neben der Tür gesunken ist, eine Hand auf dem Bauch.

»Denkst du das auch?«, frage ich.

Hilflos zuckt sie mit den Schultern. Sonst ist sie niemals um Worte verlegen. Mein Magen zieht sich zusammen. »Was geht hier vor?«

»Nichts«, antwortet Serra zu schnell. »Er ist ein guter Mann, Kaelith. Er ist in dich verliebt und würde dich gut behandeln.«

»Mich gut behandeln?«

Sie stemmt sich hoch, watschelt zu mir herüber und streicht mir eine Strähne aus dem Gesicht. »Ich denke dabei an dich, an deine Zukunft.«

»Meine Zukunft?« Offensichtlich bin ich nicht dazu in der Lage, etwas anderes zu tun, als ungläubig ihre letzten Worte zu wiederholen.

»Das hier ist doch kein Leben, Kaelith«, wirft Janik von der anderen Seite der Theke ein. »Dich hier bei uns in der Abstellkammer zu verkriechen und die Sommer an dir vorbeiziehen zu lassen.«

Auch das versetzt mir einen Stich. Ich fühl mich wohl in dieser Abstellkammer. Es ist ein kleiner Raum hinter der Küche, in dem früher Vorräte aufbewahrt worden sind, in dem seit sieben Jahren jedoch ein Bett steht und in dem ich ein Refugium gefunden habe.

»Früher hast du so viel gelacht.« Serra spricht jetzt ganz leise. »Kaum ein Abenteuer, das du ausgelassen hast.«

»Das lag an Elarose«, widerspreche ich, aber Serra lässt nicht locker.

»Du hast so gern getanzt. Und wenn du getanzt hast, hast du geleuchtet.«

Wehmut tropft aus ihren Worten, Wehmut, die sich wie kleine Glassplitter in mein Herz bohrt. Es ist nicht so, dass mich Musik heute kaltlassen würde, ich kann sie nur nicht mehr ertragen. Sie zwingt mich dazu, an früher zu denken, an all diejenigen, die ich verloren habe. Die der Fluch mir genommen hat.

Meine Schwester sieht, wie sehr mir ihre Worte zusetzen. Sie nimmt mich fest in die Arme, was angesichts ihres gewölbten Mutterleibs kein leichtes Unterfangen ist.

»Ich will doch nur, dass es dir besser geht«, murmelt sie.

»Mir geht es gut«, antworte ich.

»Das tut es nicht«, widerspricht Janik, streng, doch nicht ohne Mitgefühl.

Ich schlucke.

»Linus passt so viel besser zu dir als der Mann, den unsere Eltern für dich ausgesucht haben«, murmelt Serra in mein Ohr, und sofort löse ich mich von ihr.

»Ich will das nicht hören.«

»Als kleines Mädchen hast du von einem eigenen kleinen Haus geträumt, ohne den ganzen Trubel bei Hof«, fährt sie unerbittlich fort.

»Oder den in einer Gaststätte«, wirft Janik ein und erntet dafür einen strafenden Blick meiner Schwester.

»Jetzt kommt es mir so vor«, sagt sie. »Als könntest du an nichts anderes als an das Schloss denken, einen Ort, der dich immer eingeengt hat.«

Nicht an das Schloss denke ich. An die Menschen darin.

Ich fühle mich hundsmiserabel. »Und deshalb soll ich Linus heiraten?«

»Ich glaube, er würde dir guttun«, behauptet Janik.

»Aber ich liebe ihn nicht!« Bei diesen Worten schaue ich ihm direkt in die Augen, und er muss den Blick abwenden, zu seiner Frau. Gegen dieses Argument kann er nichts sagen. Serra und er haben selbst aus Liebe geheiratet, allem Widerstand zum Trotz. Die Tochter der königlichen Schneiderin und des Hofapothekers wollte alles für den Neffen eines gewöhnlichen Gastwirts aufgeben. Viele hielten das seinerzeit für eine furchtbare Idee. Heute frage ich mich, ob meine Eltern damals so schnell eingewilligt haben, weil sie um den Fluch wussten. Weil sie Serra beschützen wollten und dann auch mich, als sie …

»So oder so«, sagt Janik jetzt, »wie es ist, kann es nicht bleiben.«

»Warum nicht?«

Ich schiele zu Serra, doch die hat den Kopf gesenkt.

»Meine Mutter«, sagt Janik, während er die Stühle an die Tische rückt. »Sie wird vor Einbruch des Winters zu uns ziehen.«

Zuerst begreife ich nicht, was er damit sagen will. Der Betrunkene Eber besitzt vier Stockwerke. Es gibt Gästezimmer über Gästezimmer, die, seit der Fluch alles verändert hat, den Großteil des Jahres leer stehen. Doch dann dämmert es mir. Der schlecht verheilte Beinbruch seiner Mutter, die Kraft, die es sie kostet, sich auf dem Stock gestützt zu bewegen. Ihre Unfähigkeit, eine Treppe zu bewältigen.

»Sie wird in mein Zimmer ziehen«, sage ich tonlos. Die Kraft fließt aus mir heraus wie Wasser aus einem löchrigen Kessel.

»Du musst deshalb nicht fort«, versucht Serra mir zu versichern. »Du kannst jederzeit in eines der anderen …«

In eines der anderen Zimmer ziehen. Sie spricht es nicht aus. Verletzt blicke ich sie an. Sie weiß, dass ich das nicht kann.

»Was ist mit dem Kind?« Trotzig deute ich auf ihren Bauch. »Du hast gesagt, du brauchst mich. Nicht nur, um dir während der Geburt beizustehen, sondern auch danach.«

Ein sanftes Leuchten tritt in ihre Augen. »Gewiss brauch ich dich! Das weißt du doch.«

»Wir können dir eines der Gästezimmer im ersten Stock herrichten«, bietet Janik an, bemüht, versöhnlich zu klingen.

Gewiss würden die beiden das tun. Aber auch das Treppenhaus für die Gäste ist eng und schräg und … Mir wird schlecht.

»Ich muss …« Mit zitterigen Gliedern schiebe ich mich an Serra vorbei. »Ich muss …«

Was ich muss, sage ich nicht. Ich weiß es ja selbst nicht. Allein sein? Schreien? Heulen?

Ohne mich weiter zu erklären, stolpere ich zur Tür, die in die Küche führt und hinüber in das anschließende Zimmer, das die letzten sieben Jahre meine Kammer war. Keiner der beiden hält mich auf.

Am liebsten würde ich die Tür abschließen, aber ich habe keinen Schlüssel, und das aus gutem Grund. Die Kammer ist klein, gerade groß genug für ein Bett, eine Kleidertruhe und ein Regalbrett an der Wand, auf dem noch das Vogelnest liegt, das Mhaire und ich aus Zweigen und Wollresten gebaut haben und in dem Mätzchen bis vor zwei Wochen gelebt hat. Ich habe das kleine Rotkehlchen auf einem Spaziergang gefunden. Es war aus dem Nest gefallen und wäre verhungert, wenn ich mich nicht um es gekümmert hätte. Es war gar nicht so leicht, es aufzupäppeln und zu versorgen, bis ich es wieder in die Freiheit entlassen konnte. Aber ich habe es geschafft, und ab und an besucht mich Mätzchen noch. Er klopft gegen die Fensterläden, setzt sich auf meinen Zeigefinger und lässt sich das Köpfchen streicheln. Ob er mich auch findet, wenn ich andernorts wohne?

Unruhig gehe ich auf und ab, versuche, meine Nerven zu beruhigen. Wäre ich im Schloss, würde ich jetzt auf die Zinnen steigen und mir vom Wind an den Haaren zerren lassen. Höhe hat mir niemals Angst gemacht, aber die Enge … diese Enge …

Nur sechs Schritte brauche ich, um mein Zimmer der Länge nach zu durchschreiten. Bei meinem Einzug befürchtete ich, auch hier würde mich plötzlich die alte Angst überwältigen, die Wände würden auf mich zurücken, mich einklemmen, mich erdrücken und ersticken. Doch Janik hat noch in der gleichen Woche, in der der Fluch es mir unmöglich machte, nach Hause zurückzukehren, das Fenster über dem Bett vergrößert. Ironischerweise hat Linus ihm dabei geholfen. Jetzt ist es fast so breit wie mein Bett lang. Durch die Scheiben kann ich hinaus in den Innenhof blicken, und wenn mir hier alles zu eng wird, kann ich die Scheiben aufstoßen, Luft hereinlassen oder sogar hinausklettern.

Das wird mir im ersten Stock nicht möglich sein. Aber kann ich das ertragen? Eher ertragen, als den Eber zu verlassen und zu Linus zu ziehen? Zu Linus in sein großes Bauernhaus mit so vielen Zimmern im Erdgeschoss?

Tränen der Wut und der Verzweiflung treten mir in die Augen. Sähender Gott, was soll ich nur tun?

Eine halbe Stunde später höre ich Schritte in der Küche. Ich halte den Atem an, befürchte, Serra würde noch einmal nach mir schauen, doch dann sehe ich, wie das Licht, das durch den Türspalt fällt, erlischt. Die Treppenstufen knarzen. Meine Schwester und ihr Mann ziehen sich zurück, suchen vermutlich ein paar Stunden Schlaf, bevor morgen ein neuer Tag anbricht, der noch betriebsamer werden wird als der heutige. Morgen kommt das Feenfest zu seinem Höhepunkt. Ist es der Tag, an dem Linus mich fragen will, ob ich …? Ich muss gleich in der Früh mit Janik sprechen. Er muss es Linus ausreden. Oder?

Nachdem ich mir sicher bin, dass alle im Haus außer mir tief und fest schlafen, schleiche ich mich in den Schankraum. Der Schlüssel hängt an einem Haken hinter dem Tresen. Ich nehme ihn vorsichtig ab und halte ihn fest, doch meine Finger zittern, und er klirrt leise.

Die Tür zum Flur quietscht, und ich öffne sie gerade weit genug, um hindurchzuschlüpfen. Dem Treppenhaus hier sieht man deutlicher als jedem anderen Ort im Betrunkenen Eber an, wie schief dieses Gasthaus gebaut ist. Er wirkt, als würde er jeden Moment zur Seite kippen, und allein das genügt, mich schwindelig zu machen.