14,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Czernin

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

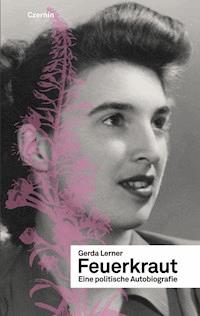

Gerda Lerners Autobiographie gewährt einen einzigartigen Einblick in das Leben der renommierten Historikerin und Pionierin der Frauenbewegung. Lebendig wird alles, was sie selbst lebte: Von der Wiener Bourgeoisie über die Auswanderung nach Amerika bis zu ihrer beruflichen Laufbahn als eine der feministischen Leitfiguren des 20. Jahrhunderts. Wien in den 20er Jahren. Gerda Kronstein wächst als Tochter einer Künstlerin und eines Apothekers in der höheren Wiener Gesellschaft auf, umgeben von Kindermädchen, Salons und Kammermusik. Schon als Kind und Jugendliche fällt sie durch ihre rebellische Art auf, die sie später in politische Aktivität umwandelt: Nie ein Blatt vor dem Mund und von der marxistischen Idee beeindruckt, bietet die junge Autorin den damals vorherrschenden Verhältnissen die Stirn. "Feuerkraut" erzählt mitreißend die Entwicklung der renommierten Historikerin, die Anfänge und die prägenden Erlebnisse vor den und zu Zeiten des Nationalsozialismus in Wien sowie die Zeit nach ihrer Emigration in die USA. Mit viel Selbstironie und Witz setzt sich Gerda Lerner mit ihrem Werdegang auseinander, mit der gescheiterten ersten Ehe, mit der glücklichen zweiten, mit ihrer Rolle als Hausmutter bis hin zur eher "späten" Berufung zu einer der weltbekanntesten Vertreterin der Frauengeschichte. Aus dem Englischen von Andrea Holzmann-Jenkins.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 844

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

Gerda Lerner

FEUERKRAUT

Eine politische Autobiografie

Übersetzung aus dem Amerikanischen von Andrea Holzmann-Jenkins und Gerda Lerner

Gerda Lerner

FEUERKRAUT

Eine politische Autobiografie

Übersetzung aus dem Amerikanischen von Andrea Holzmann-Jenkins und Gerda Lerner

Czernin Verlag, Wien

Hergestellt mit Unterstützung von Wien Kultur, des Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus und des Vereins der Freunde des Jüdischen Museums

In Zusammenarbeit mit dem Renner-Institut

Lerner, Gerda: Feuerkraut, Eine politische Autobiografie / Gerda Lerner Wien: Czernin Verlag 2012 ISBN: 978-3-7076-0423-8

Die Originalausgabe erschien 2002 unter dem Titel Fireweed. A Political Autobiography bei Temple University Press.

© 2012 Czernin Verlags GmbH, Wien Umschlaggestaltung: sensomatic Lektorat: Eva Steffen Produktion: www.nakadake.at ISBN E-book: 978-3-7076-0423-8 ISBN Print (2009): 978-3-7076-0290-6

Alle Rechte vorbehalten, auch das der auszugsweisen Wiedergabe in Print- oder elektronischen Medien

In Erinnerung an meine Eltern Ilona (Ili) (1897–1948) und Robert Kronstein (1888–1953)

Dieses Buch ist jenen gewidmet, die in dunklen Zeiten Anstand bewahrten, sich gegen Gleichschaltung wehrten und niemals ihre Hoffnung auf die Kraft der Demokratie verloren.

1. (Epilobium angustifolium) Ein Rohbodenpionier, allgegenwärtig auf beschädigter Erde, am Straßenrand und nach der Brandrodung von Wäldern.

A.E. Porsild, Rocky Mountain Wildflowers of Canada (1979)

2. Der allgemein gebräuchliche Name bezieht sich auf das schnelle Wachstum des Feuerkrauts auf Bodenflächen, die durch Feuer verwüstet sind, auf diese Staudenpflanze mit tief rosafarbenen Blüten, hell leuchtend auf der schwarz verbrannten Erde. Während des Zweiten Weltkriegs überwuchs diese Pflanze große Gebiete in London, die zerbombt oder ausgebrannt waren.

John E. Klimas and James A. Cunningham, Wildflowers of Eastern America (1974)

3. Aufgrund ihrer Eigenschaft als Pionierpflanze vermehrte sich die Art stark auf den durch Luftangriffe und Bodenkämpfe des Zweiten Weltkriegs entstandenen städtischen Schutt- und Trümmerflächen. Die Pflanze erhielt den volkstümlichen Namen „Trümmerblume“.

http://de.wikipedia.org/wiki/Epilobium_angustifolium (5.3.2009)

4. Nach einer Legende der amerikanischen Ureinwohner ist jedes Feuerkrautpflänzchen die Seele eines Baums, der einem Waldbrand zum Opfer gefallen ist.

Anmerkung zur Verwendung dieses Buches

Um die Privatsphäre beteiligter Personen zu schützen, habe ich für dieses Buch Namen verändert und in einigen Fällen nur Vornamen verwendet.

Alles in dieser Geschichte ist wahr, niedergeschrieben nach bestem Wissen und nach meiner Erinnerung. Erinnerung ist bekanntlich subjektiv und fehlbar. Ich habe versucht, mein Gedächtnis mit ein wenig Geschichtsforschung und mit schriftlichen Zeugnissen zu unterstützen. Ich habe auch versucht, immer anzugeben, wo ich mich allein auf mein Gedächtnis berufe und wo ich die Vergangenheit aus einem weiteren Blickwinkel deute.

In den Briefen, die vor langer Zeit geschrieben wurden, habe ich die ursprüngliche Rechtschreibung und Grammatik beibehalten.

EINLEITUNG

Wenn ich daran denke, über mein Leben zu schreiben, hat das mit Ordnen zu tun, mit Formgebung, auch wenn ich mir der Schwierigkeiten und Einschränkungen eines solchen Unternehmens völlig bewusst bin. Als Geschichtswissenschaftlerin, die über das Leben anderer forscht, beginnt man mit der Suche nach Dokumenten, den förmlichen Zeugen des persönlichen Lebens. Dokumente sind vorhanden und bescheinigen ihre eigene Existenz. Doch alles Übrige ist eine Auswahl, es ist der Fleckerlteppich des Lebens, den eine Person hinterlassen hat, etwas, das zufällig oder absichtlich vor dem täglichen Verfall gerettet wurde. Es sind die Briefe, die man nicht verbrannt hat, die Ideen, die nicht verworfen wurden, die Fotos, die man nicht verschenkt hat oder in einem feuchten Keller vermodern ließ. Die Historikerin beginnt mit diesen Dingen, und die Versuchung ist groß, sie für das Leben selbst zu halten, ihnen Bedeutung zuzuschreiben, nur weil sie nicht verloren gegangen sind.

Schreibt man über das eigene Leben einfach um das Durcheinander zu entwirren, um Einzelheiten wahrzunehmen bis ein Muster erkennbar wird – oder um Bedeutung zu finden? Eine Bedeutung, die über das Ereignis des eigenen Lebens hinausgeht, die sich anderen Menschen erschließt, sodass man nicht nur feststellt, dies und jenes ist mir passiert, sondern, dies ist die Bedeutung dessen, was mir widerfahren ist? Ein fragwürdiges Unternehmen, zweifellos, denn es ist etwas, das mit dem eigenen Leben zu Ende geht, unvermeidlich subjektiv und durch die eigenen Vorurteile beeinflusst. Man hört nicht auf, die Vergangenheit im Licht gegenwärtiger Einsichten umzugestalten, und daher ist das, was man niederschreibt, keine Sammlung von Tatsachen, sondern eine Geschichte. Ein erklärender Mythos im schlimmsten Fall, eine unterhaltsame Erzählung im besten.

Es muss kein unehrenhaftes Unterfangen sein; man kann bei der Suche nach der Wahrheit bleiben ohne die Illusion, sie auch finden zu können. Man kann mit unterschiedlichen (Kunst-) Formen experimentieren – in der Hoffnung, dass man die richtige erkennt, wenn sie erscheint. Ich würde gerne die Geschichten erzählen und dabei das Muster erkennen, das aus der Vergangenheit in die Zukunft reicht.

Es gibt noch einen anderen Grund, es zu tun: unsere Verbindung mit den Toten und unsere Verantwortung ihnen gegenüber. Während wir leben und älter werden, bleiben die Toten für immer jung. Niemand hat sie älter gekannt als sie zu dem Zeitpunkt ihres Todes waren, und wir, die wir altern, scheinen uns dadurch immer weiter von ihnen zu entfernen. Doch ihre Unsterblichkeit ist in uns – solange es Menschen gibt, die sich an die Toten erinnern, so lange leben die Toten fort. Das ist ein hoffnungsvoller Gedanke, wesentlich für die Idee der Auferstehung. Denn die Toten leben nicht unverändert weiter; sie bleiben lebendig und verändern sich, weil sich das Gedächtnis der Lebenden, in dem sie fortleben, auch verändert. Die Lebenden entscheiden, woran sie sich erinnern, und sie suchen sich das aus, was für sie in der Beziehung mit den Toten von Bedeutung war. Wenn sich die Lebenden verändern, verändert sich ihre Erinnerung an die Toten mit – das ist natürlich, und das ist gut. Es ist ähnlich dem Prozess der Neuinterpretation historischer Ereignisse aus der Sicht der heute Lebenden. Es folgt dem Beispiel einiger primitiver Stämme, die, wenn sie woanders hinziehen, die Gebeine ihrer Vorfahren mit sich nehmen.

In dem Moment ihrer Umwandlung nehmen wir die Toten in uns auf; sie werden Teil von uns, den Lebenden, auf eine Art, wie sie es niemals waren, solange sie lebten. Nun besitzen wir sie als den Stoff, aus dem wir unser eigenes Leben gestalten, genauso wie sich der Schwamm das morsche Holz des Baumes aneignet, aus dem heraus er immer weiter wächst. Die Toten haben uns verlassen und haben in uns Platz genommen, wo sie sich verwandeln und unsterblich werden. Nun, so unsterblich, wie wir selbst sind, nicht mehr und nicht weniger. Wir gewähren ihnen den zusätzlichen Raum unserer Lebenszeit, und vielleicht können wir sie an die nächste Generation weitergeben, wenn diese sich an uns erinnert. Die Vergangenheit in uns aufnehmen heißt, sie anzunehmen. So findet man das Gleichgewicht, und vielleicht sogar die innere Ruhe.

Ich habe mich entschlossen, eine Teilbiografie zu schreiben, die 1958 endet, zu der Zeit, als mein Leben als Historikerin begann. Der neue Abschnitt meines Lebens fing mit dem Besuch einiger Vorlesungen an der New School of Social Research an und setzte sich mit dem Erlangen eines ersten akademischen Grades an der New School, und ab 1963 mit weiterführenden Studien an der Columbia University fort, die ich 1966 mit dem Master of Art und dem Doktorat abschloss. Seit 1963 habe ich immer als Historikerin gearbeitet. Mein Spezialgebiet, Frauengeschichte, hat es als eigenes Forschungsfeld noch nicht gegeben, als ich meine Karriere begann. Ich habe als Außenseiterin angefangen, hatte viel zu kämpfen, und habe es in fast vierzig Jahren ständigen Bemühens geschafft, wesentlich zur Veränderung der traditionellen Geschichtswissenschaft beizutragen. Meine Karriere hat mir eine lohnende Tätigkeit, berufliche Anerkennung, Beifall und viele öffentliche Ehren beschert. Alle Bücher, die ich in dieser Zeit geschrieben habe, wurden sofort veröffentlicht und haben eine breite Leserschaft gefunden. Heute wird Frauengeschichte an den meisten akademischen Einrichtungen dieses Landes unterrichtet und ist international als Forschungsfeld anerkannt. Ich schätze mich glücklich, in führender Rolle an einer intellektuellen Revolution teilgehabt zu haben, die den Frauen ihre Geschichte wiedergab und sie vom Rand in die Mitte des intellektuellen Diskurses rückte.

In den vergangenen Jahrzehnten bin ich oft über mein Leben und meine Entwicklung als Historikerin befragt worden. Ich bin dazu gedrängt worden, die Geschichte meiner „glanzvollen Karriere“ aufzuschreiben. Doch ich habe mich entschlossen, jetzt nicht das Ende der Geschichte zu erzählen, sondern deren Anfänge. Meine akademische Karriere ist ein offenes Buch. Aber während der Jahre meiner akademischen Erfolge habe ich lange über meine politische Vergangenheit geschwiegen. Ein solches Schweigen, für das es viele gute Gründe geben mochte, verfälscht die Wahrheit. Nun möchte ich meine Lebensgeschichte dokumentarisch in Ordnung bringen. Deshalb habe ich eine politischeTeilbiografie geschrieben – um die Wege, die ich gegangen bin, zu beschreiben, und die Welt, in der ich gelebt habe, und die Entscheidungen, die ich in dieser Welt getroffen habe. Die Studentinnen und Studenten, die ich unterrichtet habe, die Zuhörerinnen und Zuhörer, die mir nach meinen Vorlesungen applaudiert haben, die Leserinnen und Leser, die meine Bücher mögen, sie alle haben ein Recht darauf zu erfahren, wie ich zu der Person wurde, die sie kennen und schätzen. Ich will mein Leben nicht in Verheimlichung meines Werdeganges beenden.

Das Streben nach einem ehrlichen und bewussten Leben ist seit meiner Jugend in mir. Das Schreiben dieses Buches ist ein Teil davon. Aber hauptsächlich muss ich es, ungeachtet der Folgen, die es haben könnte, tun, weil ich eine kreative Schriftstellerin bin. Ich schreibe um herauszufinden, was ich weiß. Ich schreibe, um Ordnung in das Chaos zu bringen. Und dann muss ich loslassen und das Werk seinen Weg gehen lassen, was immer dann noch geschehen möge.

Vor langer Zeit, an einem späten Winterabend in New York, gingen mein Mann Carl und ich von einer Abendgesellschaft weg. Auf den eisigen Stufen des Wohnhauses rutschte ich aus und fiel auf den Rücken. Menschen eilten mir zu Hilfe, doch trotz des durchdringenden Schmerzes, der in mein Gehirn schoss, fühlte ich meine Zehen und sagte: „Mein Rückgrat ist nicht gebrochen; ich kann meine Zehen spüren.“

„Du wirst noch dein eigenes Begräbnis beschreiben“, sagte Carl spottend, während er mir auf die Beine half. Er hatte ganz Recht. Ungefähr so etwas werde ich wahrscheinlich tun.

ANFÄNGE

1

WENN ICH AUF MEIN LEBEN ZURÜCKBLICKE, dann sind Bruchstellen, Sprünge, Risse das Erste, was mir in den Sinn kommt. Zu viele davon gab es – Zerstörung, Verlust, dann Neubeginn, immer wieder. In jedem Leben gibt es Verluste. Vielleicht habe ich die meinen allzu lange ernst genommen, und mit einer Schwere belegt, die angesichts dessen, was tatsächlich geschehen ist, nicht angebracht war. Ich habe die Verluste immer vor einem Hintergrund erlitten, der von früher Kindheit an von Unsicherheit gegenüber menschlichen Beziehungen, und von der Erwartung, verraten, verlassen und mit dem Entzug von Zuwendung konfrontiert zu werden, geprägt war. Diese Prägung ist mir mein Leben lang erhalten geblieben. Es scheint mir deshalb richtig, meine Geschichte hiermit anzufangen.

Ich wuchs in den Zwanzigerjahren des 20. Jahrhunderts in einem behaglichen Wiener Bürgerhaushalt auf. Nach den Erzählungen meiner Großmutter waren die allerersten Erfahrungen meines Lebens ziemlich verheerend. Als ich geboren wurde, kurz nach Ende des Ersten Weltkrieges, litt Wien an ernsthafter Lebensmittelknappheit. Meine Mutter konnte mich nicht stillen. Ob dies auf ihre eigene Mangelernährung zurückzuführen war, oder andere Gründe hatte, weiß ich nicht, doch man hat mir erzählt, dass sie nicht aufhören wollte, es zu versuchen. Ihr erstes Kind zu stillen bedeutete viel für sie, und in ihrer Unerfahrenheit und gleichzeitigen Sturheit weigerte sie sich zu erkennen, dass ihr Kind knapp daran war, an Austrocknung und Hunger zu sterben. Die Familienlegende berichtet, dass es meine Großmutter war, die mich rettete, indem sie schließlich darauf bestand, mich einer Amme zu übergeben, die mich ordentlich nähren konnte. Nach einer anderen Legende benützte mein Vater, der erst kürzlich aus der Kaiserlichen Österreichisch-Ungarischen Armee entlassen worden war, in der er als Sanitätsoffizier gedient hatte, den Mantel seiner Uniform, um die Milchflaschen zu bedecken, die er zu Schwarzmarktpreisen von den Bauern des Umlandes beschaffte, damit sein Baby Flaschenmilch bekam. Wahrscheinlich stürzten mich meine ersten Lebenswochen in ziemliche Verwirrung bezüglich der Verfügbarkeit von Nahrung und Liebe und hinsichtlich der Frage, wer eigentlich meine Nährmutter war: Mutter, Vater, Großmutter oder Amme.

Die Familiensaga und alte Fotos bestätigen, dass die folgenden fünf Jahre angenehm, gemütlich und sicher waren. Das kümmerliche Baby wuchs zu einem robusten Kind heran, das gut gekleidet und genährt war, und zu Spaziergängen in den Stadtpark oder in den ansehnlichen Hintergarten des Hauses, in dem wir wohnten, ausgeführt wurde.

Ich habe ein paar Erinnerungen an diese Zeit. Alles in allem erlebte ich sie als gute Jahre, in denen ich verwöhnt und gehätschelt wurde und viel Bestätigung erfuhr und mich im Zentrum meiner kleinen Welt befand. In Wirklichkeit waren dies Jahre, in denen die Ehe meiner Eltern einer ernsthaften Krise ausgesetzt war, die kurz nach meiner Geburt begonnen hatte.

Sie hatten aus Liebe geheiratet. Er war noch beim Militär gewesen, und sie war noch keine zwanzig. Sie stammte aus einer Kaufmannsfamilie in Budapest und war die Älteste von drei Töchtern. Ihr Vater war ein grober Mensch, der sich aus eigener Kraft hochgearbeitet hatte. Zu der Zeit, als mein Vater auf der Bildfläche erschien, war er gerade in einer seiner erfolgreichen geschäftlichen Phasen. Es hatte auch andere Phasen gegeben; er war Bankrott gegangen und war aus der Stadt verschwunden, und überließ es seiner schüchternen Frau, sich mit den Gläubigern herumzuschlagen und zu warten, bis er die Familie ins Ausland nachkommen ließ. Sie hatten in Triest gelebt, und nun waren sie in ein relativ luxuriöses Leben nach Budapest zurückgekehrt. Als mein Vater, der junge Offizier, um die Hand meiner Mutter anhielt, wurde er vom alten Herrn nach seinen Einkommensverhältnissen befragt. Mein Vater erklärte ihm, er hoffe irgendwann eine Apotheke zu kaufen, doch bis es soweit war, würde er einen bezahlten Posten annehmen. Der alte Mann verspottete ihn: „Mit dem was du verdienst, solltest du wenigstens die Seidenstrümpfe meiner Tochter finanzieren können.“ Und er verweigerte seine Zustimmung zu der Heirat. Es war jedoch wahre Liebe. Sie verkroch sich in ihr Bett, stand nicht mehr auf und verweigerte das Essen, bis der alte Mann endlich nachgab und einwilligte. Er gab ihr eine reiche Mitgift, gebunden an einen eisenfesten Vertrag zu ihrem Vorteil, und richtete ihr eine schöne Hochzeitsfeier aus.

Ili (Ilona) und Robert begannen ihr gemeinsames Leben in Wien, wo er mithilfe der Aussteuer seiner Frau im eleganten 1. Bezirk eine Apotheke kaufte. Ili war glücklich; sie war ihrem Vater entkommen, und damit auch ihrem beschränkten und unbefriedigenden Leben. Als junges Mädchen hatte sie gemalt, doch ihr Vater hatte sie durch Spott und Geringschätzung entmutigt. Sie las begierig und wollte ein Leben führen, in dem Kunst und Literatur die Hauptrolle spielten. Sie kümmerte sich als Freiwillige um arme Kinder, und sie hatte einen Begriff von der Emanzipation der Frau – sie dachte, dass sie irgendwann vielleicht selbst Lust haben würde zu arbeiten. Bis es soweit war, wollte sie einen eleganten Salon führen, wo sich begabte Leute zu hochstehender Konversation trafen.

Mein Vater kämpfte für den Erfolg seines Geschäfts, und es ist ziemlich wahrscheinlich, dass er ihren sozialen und künstlerischen Ehrgeiz als Extravaganz empfand. Er fand, dass sie sich nach der Geburt des ersten Kindes in Häuslichkeit niederlassen und sich um die Familie kümmern sollte. Nach dem ersten Ehejahr teilte er Ili mit, dass sie nun in eine Wohnung im Haus seiner Mutter ziehen würden – ein Plan, von dem ihn kein Protest ihrerseits abbringen konnte. Er war seiner Mutter bis zum Äußersten ergeben. Er war der „Brave“ unter den drei verbliebenen Söhnen. (Einer war bei einem Bergunfall ums Leben gekommen, und man munkelte, es sei in Wirklichkeit Selbstmord gewesen.) Mein Vater betrachtete seine Mutter als das beste Beispiel einer guten Hausfrau, und er stattete ihr täglich einen Besuch ab. Er sah nicht ein, was an seinem Wohnarrangement nicht vorteilhaft und angenehm für alle sein sollte. Es wurde schließlich zu einer Katastrophe, von dem sich die Ehe nie wieder erholte.

Eine Anekdote, die mir meine Mutter erzählte, beleuchtet die Anfänge ihrer Konflikte mit ihrer Schwiegermutter. Anscheinend war meine Mutter eine begeisterte Leserin des Werks Henrik Ibsens gewesen. Noch im Wochenbett, das sie, wie es für Frauen ihres Standes damals üblich war, in einem Privatsanatorium verbrachte, verkündete sie meinem Vater, dass das Baby „Hedda“ heißen sollte, zu Ehren Hedda Gablers, einer von Ibsens literarischen Figuren. Er hielt ihr entgegen, dass so ein fremdländisch klingender Name für ein Wiener Mädel unpassend sei und ihm lebenslänglich peinliche Situationen bescheren werde, worauf Mutter „Hedwig“ als Kompromiss vorschlug. Als mein Vater am nächsten Tag wieder ins Sanatorium kam, teilte er ihr mit, dass das Baby nicht „Hedwig“ heißen werde. Mama sei dagegen, erklärte er, sie habe eine Cousine dieses Namens, und diese sei eine ausgesprochen unangenehme Person, an die sie nicht erinnert werden wolle.

„Soll das heißen, ich darf für mein erstes Kind keinen Namen wählen, ohne Einmischung deiner Mutter?“ rief Ili.

„Es geht um ‚Zustimmung’“, sagte er und versuchte sie zu beruhigen, „nicht um ‚Einmischung’. Das ist aber bestimmt kein Grund, einen Familienstreit anzufangen.“

Sie stritten eine Weile, bis meine Mutter die Geduld verlor. „Wenn ich meinem Kind nicht den Namen geben darf, den ich will, dann soll der Zufall entscheiden“, rief sie. „Ich schlage jetzt diese Zeitschrift auf, und der erste Name, den ich sehe, der wird genommen.“

Sie öffnete das Journal, sah darin eine Tänzerin namens „Gerda“, und somit wurde ich zu einer Gerda mit Hedwig als Zweitnamen. Letzteren lehnte ich heftig ab, verwendete ihn niemals und ließ ihn so bald wie möglich ganz weg.

Die Beharrlichkeit meiner Mutter wird anhand der Tatsache ersichtlich, dass meine Schwester, die fünfeinhalb Jahre später geboren wurde, Nora genannt wurde, wiederum nach einer Ibsen-Figur, und diesmal offenbar ohne großen Widerspruch.

Fünf Jahre nach der Heirat meiner Eltern hatte meine Großmutter Wichtigeres auszufechten als nur die Kämpfe um die Namen ihrer Enkeltöchter. Sie war zur Überzeugung gelangt, dass meine Mutter nicht die richtige Frau für ihren Sohn war, und mehr noch, sie war in ihren Augen untauglich als Mutter. Von der „Rettung des Babys vor dem Verhungern“ an war alles, was Großmutter tat, darauf gerichtet, dafür Sorge zu tragen, dass die Kinder ihres Sohnes eine „ordentliche“ Erziehung bekamen, die ihnen, davon war sie überzeugt, meine Mutter nicht bieten konnte oder wollte.

Großmutters Maßstäbe waren von einer Kindheit in wirtschaftlicher Not und von strikter Disziplin geprägt. Sie war in Breslau geboren, einer Stadt in der heutigen Slowakei, die damals noch zum Deutschen Reich gehörte. Sie war die älteste Tochter einer Familie mit zwölf Kindern, zehn Buben und zwei Mädchen. Die Familie kämpfte um die Zugehörigkeit zur unteren Mittelschicht, und der ältesten Tochter waren viele Alltagspflichten auferlegt. Sie kochte, buk, nähte und flickte für den ganzen Nachwuchs. Während sie den Geschwisterschwarm im Zaum hielt, muss sie sich ihren Kommandoton angeeignet haben. Eine frühe Heirat brachte sie nach Wien, wo sie alsbald für einen Haushalt mit vier Söhnen, einer Adoptivtochter und den Lehrlingen ihres Mannes verantwortlich war, gerade so wie eine Kaufmannsfrau im Mittelalter. Der Vater meines Vaters war ein Weinhändler, dessen ausgedehnter Keller mit den Lagerhallen im Souterrain seines Hauses anfing und sich in Tunneln unter dem Garten fortsetzte. Sein Büro war auch Teil des Hauses, und es liegt die Vermutung nahe, dass sich Großmutter in derselben bestimmenden Weise in seine Angelegenheiten einmischte, in der sie die Ehefrauen und Kinder ihrer Söhne unter Kontrolle behielt. Großvater starb noch vor meiner Geburt, doch sein Bild als Mustergatte wurde von Großmutter durch einen Vorrat an ritualisierten Anekdoten ehrfürchtig aufrechterhalten, von denen ich schon früh vermutete, dass sie erfunden waren.

Wäre Großmutter ihrer schönen, jungen Schwiegertochter gegenüber gerecht gewesen, hätte sie erkannt, dass auch diese von einer deutschstämmigen Mutter aufgezogen worden war, deren kultureller Hintergrund dem ihren sehr ähnlich war. Die Mutter meiner Mutter kam aus Reichenberg, nunmehr in der Slowakei, und war in allen häuslichen Künsten bewandert, genauso, wie es sich für ein anständiges jüdisch-deutsches Mädchen geziemte. Aber Großmutter Goldie, die wir immer ohne ihre familiäre Anrede einfach „Goldie“ nannten, war eine scheue, sanfte Frau, die es stets allen um sie herum recht machen wollte. Wie die andere Großmutter war sie immer mit irgendeiner Handarbeit beschäftigt. Sie produzierte weit mehr Gestricktes, Gehäkeltes und fein Gesticktes, als nötig war, um die Haushalte ihrer drei Töchter auszustatten. Für meine Mutter war schon früh klar gewesen, dass für sie das häusliche Lebensmodell ihrer Mutter nicht in Frage kam. Sie hatte sich „ernsthafter“ Arbeit zugewandt – der Malerei, dem Schreiben, dem Bücherbinden und der Innenarchitektur, immer jedoch als unbezahlte Amateurin. Erstaunlich war, dass Großmutter offensichtlich keine Schwierigkeiten hatte zu akzeptieren, dass ihre anderen Schwiegertöchter berufstätig waren – eine war Opernsängerin, die andere Pharmazeutin. Beide waren als Mitglieder der Familie willkommen und kamen regelmäßig zu Besuch in Großmutters Wohnung. Nur meine Mutter war die Ausgestoßene, die Feindin. Ich vermute, dass Großmutters Streit mit meiner Mutter weniger auf bestimmte Tatsachen zurückzuführen war als eher darauf, dass zwei starke, sehr verschiedene Charaktere um Einfluss und Macht in der Familie kämpften.

Seit dem Vorfall bei meiner Namensgebung hatte meine Mutter der Großmutter, der älteren Person im Haushalt, nicht mehr die Ehrerbietung erwiesen, die diese sich erwartete, und das könnte die Sünde gewesen sein, die ihr niemals mehr vergeben wurde.

So wie ich meine Großmutter in Erinnerung habe, war sie eine Matriarchin, die ihre große Intelligenz und ihre Energie der Aufgabe widmete, den Haushalt zu beherrschen und die Familienmitglieder, die sich in ihrer Reichweite befanden, zu tyrannisieren. Sie ging wie selbstverständlich davon aus, dass sie jeden Kampf, auf den sie sich einließ, gewinnen würde. Auf ihre eigene Art tat meine Mutter das Gleiche, und so zog sich der Krieg zwischen diesen beiden Frauen über mehr als zwanzig Jahre hin. Keine von ihnen konnte gewinnen, aber aufgeben wollten sie auch nicht.

Wir zogen ins Haus meiner Großmutter als ich ein Baby war und blieben dort, bis wir Wien verlassen mussten. Es war der Ort, an dem ich meine ganze Kindheit verbrachte, ein dreistöckiges Wohnhaus in einer ruhigen Gegend, wo jedes Haus seinen eigenen großen Garten mit alten Bäumen hatte. Die beiden Wohnungen im Erdgeschoß waren vermietet. Meine Großmutter wohnte im ersten Stock, und wir im zweiten. Ein Hausmeister wohnte mit seiner Familie in einer winzigen Wohnung im Untergeschoß. Unsere Wohnung war, wie auch die meiner Großmutter, geräumig und schön, mit einem großen Wohnzimmer, das wir „Salon“ nannten, mit vier Fenstern zur Straße hin. Es gab ein großes förmliches Esszimmer, drei Schlafzimmer und zwei halb geschlossene Veranden. Eine davon diente uns als Frühstücksraum, die andere war an die Küche angeschlossen. Diese Veranden standen auf beiden Seiten im rechten Winkel zur Wohnung und waren einander zugewandt. Da Großmutters Veranda, auf der sie den größten Teil des Tages verbrachte, genau unter unserer Küchenveranda lag, konnte sie genau beobachten, was in unserer Wohnung vor sich ging. Alle unsere Besucher mussten an ihrer Tür vorbei um unsere Wohnung zu erreichen, und sie sah es als ihre Aufgabe an, jedes Detail unseres Lebens im Auge zu behalten. So war die Welt meiner frühen Kindheit begrenzt durch Räume, Balkone und den Garten, beschränkt durch die Auffassung der Kinderaufzucht, die der damaligen Kultur des deutschen Kleinbürgertums eigen war, und überschattet von ständigen Konflikten.

IN DEN „GUTEN JAHREN“, meinen ersten fünf Lebensjahren, gingen die tobenden häuslichen Kämpfe an mir vorbei, und ich sah die täglichen zeremoniellen Besuche bei meiner Großmutter als völlig natürlich an. Sie empfing Besucher normalerweise am Ende eines schweren, dunklen Tisches aus Walnussholz sitzend in ihrem Wohnzimmer, welches unter unserem Salon lag. Sie nähte mit der Hand, Weiß auf Weiß, mit unglaublich feinen Stichen, die mit dem freien Auge kaum sichtbar waren, und war stolz darauf, die Leintücher so zu flicken, dass niemand die Stiche ausnehmen konnte. So bescheiden und häuslich Großmutters Tätigkeiten auch waren, war sie stets wie eine Dame gekleidet und trug goldene und diamantene Ringe an den knochigen Händen, an denen die Venen hervorquollen. Mir, dem Kind, erschien sie wie eine Königin auf ihrem Thron, und ich näherte mich ihr mit einer Mischung aus Angst und Ehrfurcht. Es wurde von mir erwartet, dass ich knickste, wenn ich den Raum betrat, Großmutter auf die Wange küsste, mir Schulter oder Kopf tätscheln ließ, und jede ihrer Fragen prompt beantwortete. „Setz dich“, sagte Großmutter, „zapple nicht herum. Was hast du heute vormittags gemacht? Was hast du zu Mittag gegessen? War deine Mutter beim Mittagessen zu Hause? Warst du ein folgsames Kind? Hast du deinen täglichen Spaziergang gemacht?“ Und so weiter.

Barmherzigerweise unterbrach Tante Emma meist diese Konversation und erinnerte Großmutter daran, dass das Kind wahrscheinlich Kekse und Milch wollte. Großmutter war eine gute Köchin und stolz auf ihre Gastfreundschaft. Aus „Keksen und Milch“ wurde meistens eine volle Mahlzeit, während deren Verzehr Tante Emma stets für angenehme Konversation sorgte. Tante Emma, die Adoptivtochter meiner Großmutter, war eine kleine und sehr liebe Frau. Sie widmete ihr Leben voll und ganz meiner Großmutter und blieb immer in ihrer Nähe. Später erfuhr ich, dass sie eine „alte Jungfer“ war, was ihre Rolle als unbezahlte Gefolgsfrau und ergebene Dienerin erklärte, die geduldig die Frustrationen und die schlechte Laune der alten Dame ertrug. Aber als Kind sah ich sie als die gute Fee aus einem Märchen, die pausbäckig, fröhlich und immer zu Späßen aufgelegt war. Sie war eine gutherzige Frau, die Kinder wie Kinder behandelte und nie etwas dafür verlangte, und die dadurch zu einem der wenigen verlässlichen Anker meiner Kindheit wurde. Es ist ihr zu verdanken, dass diese förmlichen und inquisitorischen Besuche bei meiner Großmutter erträglich, manchmal sogar angenehm waren. Mit dem dunklen Mobiliar, den schweren Samtvorhängen, dem ewigen Geruch nach Mottenkugeln und Essen, der Aura von Alter und Stickigkeit und einer Atmosphäre, in der Tadel gewissermaßen in der Luft hing, stand Großmutters Wohnung in scharfem Kontrast zur hellen, modern eingerichteten Wohnung, der Domäne meiner Mutter. Früher oder später würde ich mich zwischen diesen beiden Welten entscheiden müssen.

Sehr frühe Erinnerungen betreffen den Umstand, dass ich ein schlimmes Kind war. Meine Gouvernante schlief mit mir im selben kleinen Zimmer. Das freundliche Licht, das der schwarze Eisenofen abgab, diente als Beleuchtung für meine abendliche Reinigung mit dem Badeschwamm in einem Becken mit warmem Wasser. Bis zum nächsten Morgen war der Ofen schwarz und kalt, und im Raum war es beinahe ebenso kalt wie draußen, und mein Vater war überzeugt davon, dass die Gesundheit davon abhing, dass man, Sommer wie Winter, bei offenem Fenster schlief. Zu der Zeit, in die meine Erinnerung zurückreicht, wartete ich nackt auf mein Fräulein, das in die Küche gegangen war, um mein Badebecken zu füllen. Während sie nicht im Raum war, tat ich etwas, von dem ich wusste, dass es verboten war: Ich öffnete die unterste Lade des großen Kleiderkastens, in dem das Gewand des Fräuleins lag. In der Lade gab es nichts Besonderes, und als ich ihre Schritte im Vorzimmer hörte, wollte ich sie rasch schließen. Die Lade klemmte jedoch, und ich konnte sie nicht bewegen. In meiner Verwirrung und meiner Angst trat ich zurück an die Wand in die Nähe des Ofens und war zu aufgeregt, um auch nur zu bemerken, dass ich den heißen Ofen berührte und mich verbrannte. „Das ist deine Strafe fürs Schlimmsein“, sagte das Fräulein und schmierte Vaseline auf die roten Flecken auf meinem Hintern, die nun heftig schmerzten. Jawohl, ich verdiente das und es geschah mir recht, so dachte ich, während ich vor Schmerz und Scham weinte.

In meiner Welt gab es zahllose Regeln und Vorschriften, die ein Kind lernen musste ohne sie zu hinterfragen; mehr noch, es lernte gleichzeitig schlimm und gehorsam zu sein. Die Vorschriften waren willkürlich und oft sinnlos, doch man folgte ihnen, weil die Erwachsenen die Macht und den Willen besaßen, zu strafen. Aus dem Vorfall mit der Lade lernte ich, dass auf Schlimmsein unmittelbar die Bestrafung folgte, dass einen heiße Öfen verbrennen, wenn man sie anrührt, und dass man, wenn man schon schlimm war, gut daran tat, sich nicht erwischen zu lassen.

Andere Arten von Schlimmsein waren komplexer und richteten größeren Schaden an. Von meinem kleinen Zimmer führte eine Tür in den Nebenraum, der damals das Schlafzimmer meiner Eltern war. Manchmal wachte ich in der Nacht auf, weil ich meine Eltern streiten hörte. Ich verstand nicht, was gesagt wurde, doch ich hatte Angst und rief nach ihnen. Einer von den beiden kam dann zu mir, tröstete mich mit leiser, ruhiger Stimme und versicherte, dass nichts Ernstes geschehen war und nur ein böser Traum mich erschreckt haben musste. Es gab aber auch Gelegenheiten, wo ich ebenfalls durch ihre Stimmen erwachte, jedoch nicht nach ihnen schrie, sondern auf Zehenspitzen durchs Zimmer schlich und meine Ohren an die Tür presste. Manchmal konnte ich verstehen, was sie sagten, und einmal hörte ich, wie sie über „das Kind“ sprachen, also über mich. Ich hörte meine Mutter sagen: „Ich werde niemals das Kind hergeben.“

Mein Vater antwortete: „Mama kann sich um sie kümmern“, und mir war klar, dass damit Großmutter gemeint war.

„Niemals. Niemals.“

Ich lief zum Bett zurück und vergrub meinen Kopf unter den Kissen. Ich wollte nicht noch mehr solcher schrecklichen Worte hören. Später erwischte mich das Fräulein beim Horchen an der Tür. „Der Horcher an der Wand hört seine eigene Schand“, hatte sie sofort das passende Sprichwort parat, wie immer. Ich wurde rot bis hinter beide Ohren. Natürlich, Vater gab mich weg, weil ich schlimm war, und wollte mich der Obhut Großmutters anvertrauen, weil diese streng war. Aber Mutter würde mich nicht aufgeben, niemals.

Ich weiß nicht mehr, wie lange es dauerte, bis ich herausfand, dass meine Mutter schwanger war. Sie hielt meinen Kopf gegen ihren runden, harten Bauch um mich etwas hören zu lassen und sagte, dies würde mein kleiner Bruder werden, und sie fragte, ob es nicht wundervoll sei, dass ich bald einen kleinen Bruder zum Spielen bekommen würde. „Wo ist denn der kleine Bruder jetzt?“ wollte ich wissen.

„In Muttis Bauch, wo auch du warst bevor du geboren wurdest.“ So etwas Dummes musste als Unsinn der Art abgetan werden, den Eltern ihren Kindern auftischen, wenn sie ihnen nicht die Wahrheit sagen wollen. Was das Fräulein sagte, klang weitaus plausibler, nämlich dass der Storch die Babys brachte, die er zuvor aus dem Kaufhaus holte. „Aber ich werde mein kleines Mädchen immer lieb haben“, sagte Mutter und drückte mich an ihren komischen großen Bauch.

Ich war fünfeinhalb als meine Schwester zur Welt kam. Ich hatte lange und voller Erwartung auf meinen kleinen Bruder gewartet, und nun sagte man mir, dass es keinen kleinen Bruder gab, sondern eine süße kleine Schwester, mit der ich viel besser spielen konnte als mit einem Bruder. War das nicht nett? Nein, das war es nicht, insbesondere da Mutter irgendwo hingegangen war und das Fräulein mir sagte, dass auch sie bald weggehen würde, weil es dann eine Kinderfrau für das Baby geben würde. Die Kinderfrau würde sehr nett sein und würde auf mich aufpassen, mich waschen und zum Spazierengehen führen und auch sonst alles tun, was das Fräulein für mich getan hatte. Und dann kam Mutter nach Hause, und mit ihr eine Krankenschwester in steifer, weißer Uniform und einem blauen Schleier um den Kopf, und einem Deckenbündel auf dem Arm. Mutter sah komisch aus und begab sich sofort ins Bett. Und als ich das Baby sehen wollte, gewährte man mir einen flüchtigen Blick auf etwas Winziges, Verhutzeltes und Rotes, das sich im Deckenbündel befand. Das winzige Ding öffnete seinen Mund und schrie so laut, dass es schlimmer klang als heulende Katzen.

„Dem Baby geht es nicht so gut“, sagte die Krankenschwester, „du darfst ihm nicht nahe kommen. Das Baby muss jetzt schlafen, und du musst ein braves Mädchen sein und ruhig spielen. Und lass deine Mutter sich ausruhen.“

Und so kam es, dass sich alles veränderte und absolut schrecklich wurde. Mein Zimmer wurde mir weggenommen, weil nun Vater darin schlief. Mutter blieb alleine im Elternschlafzimmer. Sie lag die meiste Zeit regungslos in ihrem Bett und weinte oft. Sie war sehr krank. Das neue Kinderzimmer, das ich ab jetzt mit der Kinderfrau und dem Baby teilte, war ein großes, sonniges Eckzimmer neben dem Zimmer meiner Mutter. Ich durfte jedoch Mutters Zimmer nur betreten, wenn sie nach mir rief – was sie nicht tat, weil sie ja so krank war.

Das Baby, meine kleine Schwester, war auch sehr krank. Sie lag hinter einem Vorhang in einer Korbwiege, und ich durfte nicht in ihre Nähe kommen, wegen ihrer Krankheit. Das Baby schrie die ganze Zeit, in der es wach war, manchmal wimmernd, manchmal zornig und schrill. Sie hatte Eiterbeulen am ganzen Körper und sah aus wie die grausige Kröte aus dem Märchen. Jeden Morgen kam der Doktor, und ich wurde hinausgeschickt. „Sei brav und mach keinen Lärm.“ Ich saß unter dem Piano im Salon und manchmal hinter dem großen Polstersessel in der Bibliothek. Die Bibliothek grenzte auf einer Seite an den Salon und auf der anderen ans Kinderzimmer. Die riesigen Regale voll mit Büchern dämpften den Lärm aus dem Kinderzimmer, und während ich beobachtete, wie die Leute aus- und eingingen, verstand ich sehr wenig von dem, was da vor sich ging. Die Nanny trug Schüssel und Eimer vom Zimmer in die Küche, und hatte beim Zurückkommen saubere Handtücher und ein Tablett bei sich; Vater und der Kinderarzt kamen aus dem Zimmer und sahen besorgt aus. Das Dienstmädchen ging hinein und kam mit einem Eimer voller Ekel erregender gelb-roter Flüssigkeit wieder heraus. Manchmal kroch ich nahe an die Tür, die ins Kinderzimmer führte und nahm meine alte Gewohnheit des An-der-Wand-Horchens wieder auf – und fühlte mich unendlich schuldig dabei – aber niemand sprach über mich. Alle schienen vergessen zu haben, dass ich existierte.

Jeden Tag öffnete der Kinderarzt eine der Beulen auf dem Körper des Babys mit einem scharfen Messer, ließ den Eiter abfließen und wechselte den Verband. Am nächsten Tag nahm er sich die nächste Beule vor. All das hatte einen witzigen Namen, „Furunkulosis“, und vielleicht würde das kleine Schwesterlein sterben. Die Nanny glaubte an wissenschaftliche Erklärungen und war sehr ausführlich beim Beschreiben des Zustandes des Babys. Sie nahm mich sogar mit ins Zimmer, um mir das „arme Baby“ zu zeigen. Wenn man das hübsche, spitzenbesetzte Deckchen von der Krippe nahm, lag da eine mit gelben Bandagen eingewickelte Puppenmumie (der Verband war mit einer Art gelber Heilsalbe durchtränkt), und das einzig Lebendige an ihr war ihr stets zornig dreinschauendes, rotes Affengesicht. „Und nun geh hinaus auf die Veranda zum Spielen. Ich muss dem armen Baby ein wenig Nahrung einflößen.“

Es war klar: Alle waren Lügner. Sie hatte mir einen kleinen Bruder versprochen, mit dem ich spielen konnte, mir aber stattdessen ein verrücktes, krankes Baby gebracht, das den ganzen Tag schrie und niemals mit irgendjemandem spielen würde. Das Beste wäre, sie würde sterben. Ich dachte, dass Sterben einfach bedeutete, dass sie wegging, weg aus meinem Leben.

Aber dann redeten sie auch immer davon, dass Mutti vielleicht auch sterben würde. Mitzi, die Köchin, und die Nanny sprachen dauernd davon und vergaßen völlig, dass ich dabei war und alles hören konnte. Auch Vater sprach manchmal darüber, meistens um mich zu ermahnen, ruhig zu spielen und nicht zu weinen und nicht um Essen zu bitten, und nicht nach Mutti zu fragen.

Ein anderer Doktor mit einem grauen Bart kam jeden Tag zu Mutti und schnitt an ihr herum. Die Nanny lief in Muttis Zimmer, trug wiederum kleine Wannen und Handtücher hinein, und kam mit Eimern voll Blut und Eiter zurück. Einmal schlich ich mich durch die offene Tür ins Zimmer während der Doktor da war und sah, wie sich der Doktor über Mutters Brust beugte und sie presste; Eiter kam heraus, und Mutter schrie und schrie. Vater wurde zornig, trug mich hinaus und stieß mich in die Küche. „Kannst du nicht brav sein …“

“Ihre Milch ist schlecht geworden”, sagte Mitzi, “und sie hat sie dem Baby gegeben.” Dies machte Mutti gewissermaßen zu einer bösen Hexe, die ihr Baby vergiftet hatte, aber mir war das egal, da sie niemals nach mir rief und mich ohnedies vergessen hatte. So ging es wochenlang, vielleicht sogar monatelang. Zu einer Zeit, als es noch keine Antibiotika gab, starben die Frauen tatsächlich an Kindbettfieber und Brustdrüsenentzündung, und die Babys starben an Infektionen, die sie sich bei ihrer Geburt holten, und die einzigen Heilmethoden, die man kannte, waren Drainage, Wundsalben, heiße Umschläge und Bettruhe. Gesunde kleine Mädchen, die in einer solchen Familientragödie gefangen waren, waren das Letzte, um das sich zu sorgen jemand die Zeit fand.

Also wurde ich schlimm, schlimmer als jemals zuvor. Manchmal vergaßen sie eine Mahlzeit, und dann schrie und quengelte ich; manchmal verweigerte ich das Essen, das sie mir vorsetzten. Schickte man mich aus einem Zimmer, blieb ich einfach stehen, und wenn man mich dann hinaustrug, schlug ich beißend und kratzend um mich. Ich weinte dem Fräulein nach, das sich drei Jahre lang um mich gekümmert und mich schließlich auch verlassen hatte. Ich mochte die Kinderfrau nicht, und sie mochte mich auch nicht. Als ich mich eines Tages wieder einmal wild aufführte, schlug sie mich mitten ins Gesicht und danach aufs Hinterteil. Fortan fürchtete ich mich vor ihr und war brav und folgsam, denn es war das erste Mal, dass mich jemand geschlagen hatte.

Mutter war die Erste, die sich schließlich so weit erholte, dass sie außer Gefahr war. Der Doktor kam nur mehr zweimal die Woche, schnitt nicht mehr an ihr herum, und kam dann überhaupt nicht mehr. Mutter, die immer noch ziemlich schwach war, saß mit einer warmen Decke über den Schultern in einem Polstersessel. Hie und da ließ sie mich in ihr Zimmer und erlaubte mir, nah an ihrem Sessel am Teppich zu spielen. Es fühlte sich beinahe an wie in der guten alten Zeit.

Auch der Zustand des Babys besserte sich, nachdem vierundsechzig Eiterbeulen aufgeschnitten worden waren – die Kinderfrau prahlte mit der Zahl, als ob es eine bedeutende Leistung wäre. Eines Tages war es soweit, dass dem Baby der Verband abgenommen werden konnte. Sorgsam wickelte die Kinderfrau meine Schwester aus. (Mir war über all die Wochen sehr wohl aufgefallen, mit welcher Geduld sie sich um das Baby kümmerte, und dass sie es niemals schlug, wenn es schrie.) In langen Schleifen schlängelte sich der gelbe Verband zu Boden. Es war wie bei einem dieser Überraschungsgeschenke, die man lange auswickeln musste, bis sich in der Mitte eine winzige Puppe befand. Die Kinderfrau sammelte die Bandagen auf, stopfte sie in einen Kübel und ging hinaus warmes Wasser holen, um das Baby zu baden. „Bleib da“, sagte sie in freundlichem Ton zu mir. „Sei ein gutes Mädchen und pass auf das Baby auf.“

Das Baby schrie nicht. Ich beugte mich über die Krippe und sah auf dem weißen Flanellleintuch eine wunderhübsche kleine Gestalt liegen, mit perfekten Armen und Händen und Beinen und Zehen, die sie alle in die Höhe reckte. Ihre Haut war rosig, aber dort, wo die Beulen gewesen waren, hatte sie Flecken. Als ich das Ergebnis dieser Transformation mit Verwunderung betrachtete, überkam mich so etwas wie Ehrfurcht. Ich hatte tatsächlich noch nie ein Baby gesehen. Ich nahm die Rassel auf, die an der Krippe hing, hielt sie so, dass das Baby sie sehen konnte, und beobachtete, wie sich seine dunklen Augen auf sie richteten. Die kleine Schwester hatte dichtes, schwarzes Haar, und ihr Gesicht war rosig und entspannt, und sie sah nicht mehr aus wie ein zorniger Affe. Als ihr Blick die Rassel erfasste, lächelte sie plötzlich und wurde so schön und so wunderbar …

Ich verstand ganz plötzlich, dass ich dieses Baby liebte, und es tat mir so leid, wegen seiner Narben und wegen der Schmerzen, die es erlitten hatte. Ich werde auf dich aufpassen, gelobte ich mir im Stillen. Ich bin deine große Schwester, und ich bin so froh, dass du nicht tot bist.

„Das Baby hat mich angelächelt“, sagte ich zur Kinderfrau, als diese zurückkam. „Ich habe sie zum Lächeln gebracht.“

Und ich dachte, dass nun alles wieder gut werden würde, so wie es vorher war. Und vielleicht sogar besser.

ICH IRRTE MICH. Es wurde niemals wieder so, wie es gewesen war; das ist unvermeidlich, wenn ein neues Baby in die Familie kommt. Das klassische Drama, die Entthronung der Erstgeborenen, war unumkehrbar, und es wurde noch verschlimmert durch die komplexen Unterströmungen zwischen meinen Eltern, die die Geburt dieses Kindes ausgelöst hatte. Meine Mutter erzählte mir die Geschichte als ich ein Teenager war, und da es eine Geschichte war, die meiner Mutter nicht gerade zur Ehre gereichte, zweifle ich nicht daran, dass sie wahr ist. Sie erzählte sie mir in ein paar unterschiedlichen Versionen – in einer, in der sie mehr das Opfer war, und einer anderen, in der sie aktiv und zielgerichtet in ihrem Drang nach Selbstverwirklichung agierte. Ungeachtet all dessen war sie während meiner frühen Kindheitsjahre, soweit ich das erfassen kann, schwer enttäuscht von ihrer Situation und tief unglücklich in ihrer Ehe, und hatte in dieser Stimmung eine kurze Affäre mit einem anderen Mann, die mein Vater entdeckte. Sie bat ihn um die Scheidung, doch mein Vater bestand darauf, dass er „das Kind“ behalten würde, wenn sie einen solchen Weg einschlagen wollte. (Klick, klick, machte es in meinem Gedächtnis – „Mama wird das Kind nehmen“.) Wie auch immer, gemäß dem geltenden Gesetz hätte sie als „schuldige Partei“ das Kind auf jeden Fall verloren. Da sie mittellos war und überdies ihr Kind behalten wollte, gab sie die Gedanken an eine Scheidung bald auf. Vielleicht folgte darauf eine echte Versöhnung – denn trotz ihrer mit Bitterkeit vorgetragenen Aufzählungen, was ihr alles angetan worden war, weiß ich, dass mein Vater sie liebte solange sie lebte, und sie ihn auf ihre Art auch. Sie konnten nicht harmonisch miteinander leben, aber sie konnten auch nicht getrennt voneinander sein. Nach der Versöhnung ging das Leben eine Zeit lang normal weiter, und in der Folge wurde meine Schwester geboren. Sie hatten wohl gehofft, dass die Geburt des neuen Kindes ihre Ehe stärken würde, doch der enorme Stress während der ersten Monate der schweren Krankheit der Mutter und des Babys musste ihrer beider Geduld erschöpft haben. Nach der Geburt meiner Schwester bezogen sie separate Schlafzimmer, und ein paar Jahre später setzten sie einen richtigen Vertrag auf. Ich kenne die Umstände nicht, unter denen dieses erstaunliche Dokument zustande kam. Ich sah es erst als Jugendliche, und weiß, dass sich die beiden für den Rest ihres Lebens daran hielten. Der Vertrag sah vor, dass Mann und Frau ihren gemeinsamen Wohnsitz aufrechterhielten, den Schein einer konventionellen Ehe wahrten, und beide für die Erziehung ihrer Kinder verantwortlich waren. Darüber hinaus jedoch waren beide frei, ihre eigenen Leben zu leben, solange sie es mit der gebotenen Diskretion taten. Meiner Mutter wurden jährlich mehrere Monate Erholungsurlaub zugestanden, in denen sie wegfahren durfte. Ihre Mitgift, die ins Geschäft meines Vaters geflossen war und den Hauptanteil seines Kapitals bildete, würde als Investition erhalten bleiben, und als Gegenleistung hatte mein Vater in „angemessenem Stil“ für ihren Unterhalt zu sorgen und die Zinsen ihres Kapitals zu ihrer Verfügung zu halten. Diese letzteren Klauseln waren von ihrem Vater im Vertrag über ihre Mitgift festgelegt worden.

Ich habe lange versucht zu begreifen, wie es zu der Erstellung eines solchen Dokumentes kam, das weitaus eher einem Heiratsvertrag zwischen feudalen Clans ähnelte als dem finanziellen Arrangement eines emanzipierten modernen Ehepaars. Meinem Vater ging es offensichtlich vor allem um die ordentliche Erziehung der Kinder, genauso wie um das Erscheinungsbild der Familie nach außen. Meine Mutter unterstellte Vater, dass es ihm vor allem darum getan war, den Schein zu wahren, und auch das mochte stimmen, doch es war nicht die ganze Wahrheit, denn mein Vater war wirklich ein guter Mensch. Sein späteres Verhalten, insbesondere während der Hitler-Jahre und während der Jahre ihrer tödlichen Krankheit straften eine solche Version Lügen und ließen keinen Zweifel daran, dass er sie wirklich liebte. Höchstwahrscheinlich hoffte er insgeheim, dass es zu der von ihm heiß ersehnten Veränderung käme, wenn er sie an sich und die Kinder band, und meine Mutter sich in eine respektable und verlässliche Ehefrau und Mutter verwandeln würde.

Aber was war mit ihr – warum wohl hatte sie diesen demütigenden Vertrag unterschrieben, an den sie sich in der Folge auch hielt? Sie hat immer behauptet, dass sie es der Kinder wegen getan hatte. Sie wollte die Kinder nicht verlieren und wusste, dass genau das passieren würde, wenn sie sich scheiden ließe. In all den Jahren, in denen ich ihre Vertraute und ihre parteiische Verteidigerin war, glaubte ich an diese Version und schrieb mir einen gebührenden Anteil an Schuld an der Zerstörung des Lebens meiner Mutter zu. Sie sagte auch, dass sie ohne Schulabschluss und Ausbildung keine Chance hatte, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Heute glaube ich, dass keine dieser Erklärungen hinreichend war. Sogar in ihren eigenen Kreisen gab es Leute wie ihre jüngere Schwester Manci, die gerade zu dieser Zeit Medizin studierte. Ein paar Jahre später ließ sich Manci von ihrem Mann scheiden, lebte ein unabhängiges Leben und verdiente genug Geld, um sich selbst und ihre Mutter zu erhalten. In jenen Jahren kam es zwischen den beiden Schwestern manchmal zu einem erbitterten Streit, in dem es um Geld ging, und bis ans Ende ihrer beider Leben sahen sie einander kaum mehr. Ich habe oft darüber nachgedacht, was die Haltung meiner Mutter zu Geld sowie ihre wirtschaftliche Abhängigkeit mit diesen Streitereien zu tun gehabt hatten. Da alle Beteiligten inzwischen tot sind, werde ich es nie erfahren.

Was meine Mutter betrifft, so sicherte ihr der Vertrag eine gewisse Macht. Sie war damals fest davon überzeugt, dass mein Vater ruiniert sein würde, zöge sie ihre Mitgift aus seinem Unternehmen ab. Schon als Teenager wusste ich, dass dies ein Mythos, eine Illusion war, denn damals war mein Vater bereits sehr erfolgreich, und sein Geschäft hätte den Rückzug des Vermögens meiner Mutter leicht verkraftet. Ihr jedoch vermittelte die Illusion den Ersatz für die Eigenständigkeit, die sie nicht besaß. Es scheint mir heute höchst wahrscheinlich, dass meine Mutter vor wirklicher Eigenständigkeit Angst gehabt hat, und dass es ihr passte, was ihr der Vertrag zusicherte: ausreichenden Unterhalt und genügend Freiheit – ohne all die Verantwortung, die mit wirklicher Unabhängigkeit einhergeht.

Von all dem wusste ich als Sechsjährige nichts, doch ich spürte sehr wohl die seltsamen Schwingungen, die dieses Arrangement mit sich brachte. Das „Mutti-Zimmer“ wurde bald nach ihrer Genesung in modernem Stil renoviert. Ein ziegelroter Vorhang bedeckte eine ganze Wand, der offene Kamin wurde mit rabenschwarzen Fliesen ausgelegt, und ein Schreibtisch mit einem Stahlrohrsessel verwandelte das Schlafzimmer in ein Wohnzimmer mit dem Flair eines Ateliers. Nun hob sich ihr Zimmer deutlich und in markanter und sehr persönlicher Weise vom Rest der Wohnung ab. Die Kinder durften dieses Zimmer nur auf ihre Einladung hin betreten. Wenn wir unsere Mutter sehen wollten, klopften wir nicht einfach an ihre Tür, sondern baten um einen Termin. Wurden wir in ihren Raum eingeladen, wurden wir ganz förmlich behandelt, wie Erwachsene, was äußerst reizvoll war. Es wurde einem eine Tasse Tee mit Milch angeboten, und Mutter redete von Dingen, über die sonst nie jemand mit Kindern sprach. Manchmal nahm sie ein Buch aus dem Regal über ihrem Bett, und dann sahen wir uns zusammen die Bilder von berühmten Gemälden an. Oder sie las Gedichte vor oder erzählte eine Geschichte. Die Besuche in ihrem Zimmer waren ein hochgeschätztes und ganz besonderes Vergnügen.

Das Zimmer meines Vaters war der kleine Arbeitsraum nebenan; die Verbindungstür zum Zimmer meiner Mutter war verschlossen. Vaters Zimmer war bald unordentlich und hässlich; er erlaubte niemandem, darin aufzuräumen. Hohe Stapel von Papieren und Zeitungen befanden sich am Boden und am Schreibtisch, wo ein wildes Durcheinander herrschte. Vater mochte es, wenn wir des Morgens zu ihm kamen und in seinem Bett herumtollten, und wir durften ihn jederzeit besuchen. Allein, er war nicht oft anzutreffen, weil er früh ging und spät nach Hause kam.

Die „Geografie“ der Wohnung spiegelte die seltsame Struktur des Familienlebens wider. Der Salon, ein riesiges, förmliches Wohnzimmer mit dem Konzertflügel, den Polstermöbeln und den persischen Teppichen wurde vor allem für gesellige Zusammenkünfte und die monatlich stattfindenden Kammermusikabende genutzt. Die benachbarte Bibliothek war ein wohliger Ort, wo ich sitzen und lesen konnte, und gelegentlich sogar die Chance bestand, einen Elternteil zu treffen. Das Esszimmer, das auf der anderen Seite an den Salon grenzte, war mit schweren Sesseln aus geschnitztem Walnussholz mit so aufrechten Lehnen ausgestattet, dass sie jedem englischen Schloss zur Ehre gereicht hätten. Das war die Bühne, auf der die Familienmahlzeiten inszeniert wurden. Nach mitteleuropäischem Brauch war die wichtigste Mahlzeit des Tages ein spätes Mittagessen, bei dem Vater den Vorsitz führte. Am Esstisch wurden die Kinder ermahnt, nur zu reden, wenn sie angesprochen wurden. Mir kamen diese zeremoniellen Mahlzeiten schon recht früh wie Kriegsszenen vor. Das Schlachtfeld des Esstisches wurde zur Bühne meiner ersten Rebellion: Ich weigerte mich zu essen, was mir vorgesetzt wurde, ich übte mich in schlechten Tischmanieren, ärgerte ständig meine kleine Schwester, und ließ auf einen heftigen Wortschwall sogleich den mürrischen Rückzug folgen. Die Strafen für diese Übertretungen waren endlos und unangenehm, doch sie fruchteten wenig.

Niemals mehr war es wie vorher, und das offensichtlichste Zeichen dafür war die Tatsache, dass meine Mutter sich immer mehr zurückzog. Sie verbrachte immer weniger Zeit zu Hause und mit uns Kindern, und sie verwandelte sich in eine modische Dame, weit entfernt von der Frau, die sie zu Hause war. Diese elegante Dame bewohnte „Muttis Stadt“, einen mysteriösen Ort, wo sie ihre Freunde traf. Manchmal, zumindest anfangs, kamen ihre Freundinnen zu ihr nach Hause – reizvolle Wesen, die meisten jünger als sie, Künstlerinnen, Tänzerinnen, Schriftstellerinnen. Sie tranken Tee in Mutters Zimmer, rauchten, und plauderten bis tief in die Nacht in einer Weise, die rätselhaft und anziehend schien, die aber auf jeden Fall die raue Welt ausschloss, in der unbeholfene Kinder mit schmutzigen Socken und dreckigen Kleidern zu Hause waren, die stets nach Süßigkeiten lechzten und sich lautstark mit Schulbelangen oder Fußballspielen befassten. Die tägliche Sorge um die Kinder wurde einer Gouvernante übergeben, und Mutter reduzierte die Oberaufsicht über die Kinderaufzucht auf ein Minimum. Die spontanen Einladungen in ihr Zimmer und ihre unregelmäßigen Überraschungsbesuche im Kinderzimmer blieben seltene, wenn auch stets heiß ersehnte freudige Ereignisse. Ihre Unerreichbarkeit war das vorherrschende Thema in diesen Jahren, und das Kind, das immer wieder zurückgewiesen und enttäuscht wurde, übertrug schließlich seine Gefolgschaft auf die Gouvernante.

Die Gouvernante, die auf das Kindermädchen mit der eisernen Hand folgte, war eine nette, intelligente und warmherzige Person, die fünf Jahre bei uns blieb. Wir nannten sie Bebe, und sie war eine echte Ersatzmutter während all dieser Zeit – die einzige Person, die ausschließlich gute und warme Erinnerungen in mir hinterlassen hat. Sie war lustig, sie liebte Kinder; sie spielte Spiele mit uns und lehrte uns Fertigkeiten, und sie war vor allem immer da und verfügbar und wurde nie müde, auch die schier unerschöpfliche Gier des bedürftigsten aller Kinder zu befriedigen. Sie war eine ausgebildete Kindergärtnerin und studierte weiter, um eine Kinderpsychologin zu werden. Hätte Bebe weitere fünf Jahre bei uns bleiben können, hätte sie alles zum Guten wenden können, so gut wie sie ihre Rolle als Puffer, Vermittlerin und Ersatzmutter spielte.

Bebe machte aus dem Kinderzimmer ein sicheres Refugium, eine helle, freudvolle und heitere Insel in diesem Meer der Kriege. Das Kinderzimmer war mit einer hübschen Tapete geschmückt, auf der Pferde durch stilisierte Gärten und über braune, gelbe und grüne Felder galoppierten. Dieselben Farben und Motive erschienen auf der Wand mit den Schränken, den Schubladenkästen und den Regalen fürs Spielzeug, wie auch auf den maßgefertigten Fliesen des großen Kachelofens, auf den Sofadecken, den kleinen Vorlegeteppichen und auf den Vorhängen. Mein Bett und das Bett meiner Schwester standen längs nacheinander an einer Wand. Abends zog Bebe ein aufklappbares Bett heraus und schlief neben uns. Es gab einen runden Tisch mit vier Sesseln und eine gelbe Lampe, die fröhliches, helles Licht verströmte, und dies war der Ort der freundlichen Mahlzeiten, der Spiele und der Hausaufgaben.

Mit der Zeit machte sich die kleine Schwester immer mehr bemerkbar. Als sie genesen war, holte sie schnell auf und wurde zu einem aufgeweckten, lustigen Kleinkind, das sich wie von selbst darauf verstand, sich bei allen beliebt zu machen. Wohl wegen ihres schwierigen Starts ins Leben schaffte sie es, die ganze Aufmerksamkeit der Eltern auf sich zu ziehen. Gingen wir spazieren, hielten die beiden sie an der Hand. Sie bewunderten sie, lobten sie und wiederholten mit Stolz die „süßen Ausdrücke“, die sie gebrauchte. Vielleicht ist es auch jetzt, nach so langer Zeit immer noch das entthronte Kind in mir, das mich die Dinge so erinnern lässt, und vielleicht war alles ganz anders, doch mein Zorn und meine Eifersucht färben meine Wahrnehmung und meine Erinnerung auch heute noch. Ich erinnere mich aber auch, dass ich viel Freude an meiner kleinen Schwester hatte und mit ihr spielte, sie herumkommandierte und ihr stolz alles Mögliche beibrachte.

In der Art, wie ich mich selbst definierte, wurde klar, wie sich ihre Anwesenheit auf mich auswirkte. Waren wir allein oder mit Bebe, war ich ungestüm und fühlte mich selbstsicher, doch sobald wir mit den Eltern oder deren Freunden zusammen waren, verglich ich mich mit Nora und war mir sofort meiner Unzulänglichkeiten bewusst. Nora war freundlich und hatte Charme – zwei Eigenschaften, die mir, so glaubte ich, fehlten, und die ich in gewisser Weise an sie abgetreten hatte, ganz so, als gäbe es nur eine beschränkte Menge dieser Merkmale, die zwischen uns aufzuteilen war. Wenn im Salon ein Fest stattfand, dann wurden wir zwei geholt, um ein Weilchen dabei zu sein. Wir traten ein – in identischer Kleidung, was ich stets als demütigend empfand, weil sie erst zwei war und ich schon fast acht. Sie rannte hinein in den Salon, drehte sich in der Mitte in einem Kreis von Erwachsenen, und jeder bewunderte sie und lachte über ihre Grimassen. Bei mir hingegen konnte man damit rechnen, dass ich, wenn ich nach ihr den Raum betrat, über irgendetwas stolperte oder gegen eine Person oder ein Möbelstück stieß. Sie war mädchenhaft und niedlich, während ich linkisch war und mich oft mürrisch gab, und je öfter ich sah, welche Wirkung meine Schwester auf die anderen hatte, desto mehr sah ich mich in meinem burschikosen Wesen und in meiner Rolle als Rebellin bestärkt.

Ich wollte mich so weit wie möglich von dieser kleinen Schwester unterscheiden, und ließ mich auf den Konkurrenzkampf erst gar nicht ein – schließlich war ich ja um so viel älter, und außerdem hatte die Kleine einen solch bedauernswerten Start ins Leben gehabt. Vielleicht hätte ich ohnehin verloren, doch heute bin ich davon überzeugt, dass es besser gewesen wäre zu kämpfen, statt eine Seite meines Wesens von vornherein aufzugeben.

Nora manipulierte die Erwachsenen rund um sie mit ihrem freundlichen Wesen und ihrem Charme; ich hingegen benahm mich herausfordernd und suchte stets die Konfrontation. Sie umging Konflikte mittels Tränen und Krankheit, während ich Streit geradezu vom Zaun brach und mit Sturheit und zorniger Entschlossenheit führte. Ihre ganze Kindheit hindurch verleugnete sie gekonnt das Schlachtfeld, auf dem sie aufwuchs, während ich mich ohne Ende bemühte zu verstehen, zu begreifen, und schließlich zu bewältigen, was sich mir an Unbegreiflichem darbot. Hier geht es nicht darum, ein Urteil darüber zu fällen, ob ihr oder mein Weg der bessere war – es ist nur eine Beschreibung dessen, wie es war.

Bebe verstand mich; sie schien fähig zu sein, mich „trotzdem“ zu lieben. Aber als ich knapp über zehn Jahre alt war, ging Bebe, und die Lücke, die sie hinterließ, wurde für lange Zeit nicht mehr geschlossen. Sie sagte uns, dass sie wegging, um ihr Studium an der Universität fortzusetzen. Ich entlockte jedoch der Köchin und Tante Emma die wahre Geschichte: Bebe war von Mutter gefeuert worden, weil sie fürchtete, dass Bebe ihr die Kinder entfremden wollte. Ich erfuhr dies ein paar Tage nach Bebes Abschied, als ich ihr noch hysterisch nachweinte, und verband, klick, klick, diesen Verlust sofort wieder mit meiner eigenen Schlechtigkeit.

An Bebes freien Tagen passte Mutter auf uns auf, gab uns das Abendessen und badete uns. Zuerst hatte ich diese Gelegenheiten stets sehnsüchtig herbeigesehnt und sehr genossen, doch mit der Zeit gefiel es mir immer weniger. Ich war unduldsam und ungeduldig mit Mutter, wenn sie die Dinge nur ein klein wenig anders machte als Bebe. Als ich wieder einmal während des Bades meiner Mutter trotzte, stürmte sie aus dem Raum und sagte, es scheine, dass ich Bebe lieber hätte als sie. „Das stimmt“, rief ich ihr hinterher, „ich habe Bebe wirklich lieber, denn Bebe IST meine Mutter.“ Dies verfolgte mich nun; ich war mir sicher, dass dieser Vorfall Bebes Weggang verursacht hatte.

Ich weinte wochenlang und blieb zu Tode betrübt, ließ Mutter nicht in meine Nähe und bot das perfekte Schauspiel eines gestörten Kindes. Bebe kam zu Besuch und versuchte mich zu überreden, das, was geschehen war, mit Anstand zu akzeptieren. Allein, ich konnte es nicht.

Es war der zweite tiefe Verlust von Liebe und Sicherheit, und dies war nun einer, so schwor ich mir, der mir im Leben nicht noch einmal widerfahren würde. Als ich zehn Jahre alt war, beschloss ich, niemals von irgendjemandem emotional abhängig zu werden. Ich hatte die Wahrheit gesagt, als ich Bebe meine „Mutter“ nannte, sie war es schließlich fünf Jahre lang gewesen, und nun würde ich versuchen, ohne eine Mutter auszukommen, und auch ohne einen Vater. Ich würde mich ausschließlich auf mich selbst verlassen.

Während dieser Jahre las ich Geschichten über Expeditionen in die Antarktis. Kapitän Amundsen, der Entdecker des Südpols, wurde zu meinem Helden. Ich bekam eine braune Matrosenmütze aus Leder, auf der CAPTAIN AMUNDSEN geschrieben stand. Ich trug diese Mütze ständig und weigerte mich sogar beim Essen, sie abzunehmen. Dort wo ich war, war es kalt und weiß und einsam. Genau wie mein Held, hatte ich wenig Hilfsmittel und noch weniger Hoffnung. Alles was ich hatte, war der Wille zu überleben.

2

ICH LEBTE MIT MIR ALLEIN AM SÜDPOL und träumte davon, eine Heldin zu sein. Die reale Welt hatte wenig Heldenhaftes an sich. Schon zwei Jahre zuvor, als ich noch die Volksschule besuchte, war mir klar geworden, dass ich nirgendwo dazupasste, dass ich eine Außenseiterin war und immer bleiben würde, eine Ausgestoßene.

Mein Vater war es, der mich dazu machte, denn er stellte Regeln auf, die mir den normalen Umgang mit den meisten Kindern meines Alters verunmöglichten. Wenn es nach ihm ging, sollte ich nur mit Kindern aus passenden Familien verkehren. Dies schloss drei Viertel meiner Mitschülerinnen von vornherein aus, nämlich alle jene, deren Väter aussichtslose Unterschichtberufe ausübten. Da es mein Vater überhaupt nicht schicklich fand, dass ich mit Buben befreundet war, blieben in der öffentlichen Volksschule, in die ich ging, nicht mehr als ein paar Mädchen zur Auswahl. Doch so sehr ich mich auch bemühte von ihnen anerkannt zu werden, es gelang mir nicht.

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!