11,99 €

Mehr erfahren.

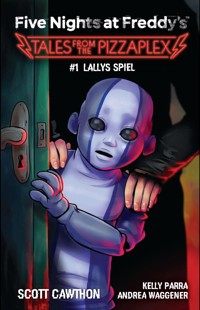

- Herausgeber: Panini

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Serie: Five Nights at Freddy's: Tales from the Pizzaplex

- Sprache: Deutsch

Manche Geheimnisse sollten besser im Verborgenen bleiben. Selena wird mit einem mysteriösen Artefakt aus der Vergangenheit ihres Verlobten konfrontiert. Jessica führt ein Doppelleben auf der Kinderstation eines Krankenhauses, ohne dass ihre Freunde und Kollegen davon wissen. Maya kann der Versuchung nicht widerstehen und erkundet einen verbotenen Bereich im Freddy Fazbears Mega Pizzaplex. Doch in der verdrehten Welt von Five Nights at Freddy's hat das Geheimnisvolle stets einen sehr hohen Preis. Five Nights at Freddy's-Schöpfer Scott Cawthon erzählt drei unheimliche Storys aus den unbekannten Ecken der FNAF-Serie.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 316

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

FIVE NIGHTS AT FREDDY’S von Scott Cawthon

Romane

Band 1: Die silbernen Augen

ISBN 978-3-8332-3519-1

Band 2: Durchgeknallt

ISBN 978-3-8332-3616-7

Band 3: Der vierte Schrank

ISBN 978-3-8332-3781-2

Band 4: Fazbear Frights 1 – In die Grube

ISBN 978-3-8332-3948-9

Band 5: Fazbear Frights 2 – Fass!

ISBN 978-3-8332-4020-1

Band 6: Fazbear Frights 3–1:35 AM

ISBN 978-3-8332-4021-8

Band 7: Fazbear Frights 4 – Noch ein Schritt

ISBN 978-3-8332-4087-4

Band 8: Fazbear Frights 5 – Wenn das Kaninchen zweimal klopft

ISBN 978-3-8332-4191-8

Band 9: Fazbear Frights 6 – Der Schwarze Vogel

ISBN 978-3-8332-4267-0

Band 10: Tales from the Pizzaplex 1 – Lallys Spiel

ISBN 978-3-8332-4403-2

Comics

Graphic Novel 1: Die silbernen Augen

ISBN 978-3-7416-2001-0

Graphic Novel 2: Durchgeknallt

ISBN 978-3-7416-3556-4

Graphic Novel 3: Der vierte Schrank

ISBN 978-3-7416-3805-3

Nähere Infos und weitere spannende Romane unter www.panini.de

Von Scott Cawthon, Kelly Parra & Andrea Waggener

Ins Deutsche übertragen von Andreas Kasprzak

Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Amerikanische Originalausgabe: „Five Nights at Freddy’s: Tales from the Pizzaplex #1 – Lally’s Game“ by Scott Cawthon, Kelly Parra, and Andrea Waggener published in the US by Scholastic Inc., New York, 2022.

Copyright © 2023 Scott Cawthon. All rights reserved.

Deutsche Ausgabe: Panini Verlags, Schloßstr. 76, 70176 Stuttgart.

Geschäftsführer: Hermann Paul

Head of Editorial: Jo Löffler

Head of Marketing: Holger Wiest (email: [email protected])

Presse & PR: Steffen Volkmer

Übersetzung: Andreas Kasprzak

Lektorat: Karin Weidlich

Umschlaggestaltung: tab indivisuell, Stuttgart

Satz und E-Book: Greiner & Reichel, Köln

YDFIVE010E

ISBN 978-3-7569-9981-1

Gedruckte Ausgabe:

ISBN 978-3-8332-4403-2

1. Auflage, Oktober 2023

Findet uns im Netz:

www.paninicomics.de

PaniniComicsDE

INHALT

Der Schutzengel

Lallys Spiel

Bauarbeiten

Über die Autoren

DER SCHUTZENGEL

Die Nacht war kalt. Regentropfen prasselten auf die Straße wie winzige Schrotkugeln. Das rot-blaue Blitzen des Krankenwagen-Blaulichts geisterte über den feuchten Asphalt und das Wrack des Wagens, der sich förmlich um einen umgestürzten Baum gewickelt hatte.

„Komm schon, Junge“, flüsterte Jack, der Rettungssanitäter. „Bleib bei mir!“ Regentropfen liefen ihm übers Gesicht, während er mit beiden Händen rhythmisch auf den Brustkorb des Teenagers drückte.

„Bereit!“, rief Dave, sein Partner.

Jack hob die Arme, als Dave dem Jungen einen Stromstoß ins Herz jagte. Der Körper des Jugendlichen zuckte auf der nassen Straße.

Jack begann erneut, dem Jungen eine Herzdruckmassage zu verpassen. „Komm schon, Kleiner! Komm zu uns zurück!“

„Immer noch kein Puls, Jack. Es ist zu spät. Wir müssen das melden.“

„Nur noch einmal! Komm schon, Junge!“

Sie versuchten von Neuem, den Jungen wiederzubeleben, aber ohne Erfolg.

„Verflucht!“ Jack lehnte sich zurück und wischte sich mit dem Handrücken Regen und Schweiß von der Nase. „Gib’s durch.“ Nach einem Moment des Bedauerns deckte Jack den Jungen mit einer Plane zu. Dann stand er auf und sammelte sich einen Augenblick. Es war immer schmerzhaft, wenn jemand starb, der noch so jung war.

Er hörte, wie ein Stein über den Boden schlidderte.

Jacks Kopf schwang in Richtung des dunklen Gebüschs, das sich hinter dem Baum abzeichnete. War da jemand? Vielleicht ein Tier? Dummerweise konnte er durch den dichten Regenvorhang nichts erkennen. Er massierte kurz seine rechte Schulter, hob den Notfallkoffer auf und wandte sich von dem Leichnam ab. „Lass uns zusammenpacken. Den Rest kann der Rechtsmediziner regeln.“

„Also hat der Junge es nicht geschafft?“, fragte Officer Manor ihn auf dem Rückweg zum Krankenwagen.

Jack schüttelte den Kopf. „Diesmal nicht.“

„Zu schade. Diese Straße ist ohnehin schon gefährlich, ganz zu schweigen bei so einem Unwetter.“

„Als ob ich das nicht wüsste. Ich war schon oft genug hier …“ Jacks Stimme brach ab, während er die Tasche in den Wagen stellte.

Officer Manor deutete mit dem Lichtkegel seiner Taschenlampe nach vorn in die Finsternis. „Und dann ausgerechnet hier, so nah am Friedhof. Schlechtes Karma, schätze ich.“

„Bloß ein Zufall“, sagte Jack.

Da fiel ihm eine plötzliche Bewegung ins Auge. Jack kniff die Augen zu Schlitzen zusammen, um in dem Regen besser sehen zu können, und wandte seine Aufmerksamkeit der Leiche zu. Inmitten des prasselnden Regens zeichnete sich eine dunkle Silhouette ab. Beugte sich da jemand über den Toten?

Für den Bruchteil einer Sekunde sträubten sich seine Nackenhaare. Dann schüttelte er das Gefühl ab und blinzelte, um sicherzugehen, dass seine Augen ihm keinen Streich spielten.

Da war jemand. Kleinwüchsig, schlank, zart. Die Gestalt lehnte sich über den Körper des toten Jungen und vollführte eine Handbewegung, rauf und runter. Dann wurde ihm klar, was er da sah.

Ein Messer!

Jack trat vor. „Hey! Weg von ihm!“

Die finstere Gestalt sprang auf; langes, feuchtes Haar bedeckte ihr Gesicht. Licht spiegelte sich auf der Waffe, und dann schnellte etwas aus der Hand des Schattens. Im nächsten Moment rannte die kleine Silhouette davon, zurück in den Schutz des Gestrüpps.

„Was ist los, Jack?“, fragte Officer Manor und spähte in die Dunkelheit.

Jack deutete auf den Busch. „Da war jemand! Hat sich über die Leiche gebeugt! Es, äh, war ein a-anderes Kind, glaub ich. Vielleicht ein Mädchen.“

Officer Manor setzte sich in Bewegung und ließ den Strahl seiner Taschenlampe hin und her schweifen. Dann kam er zurück, mit einem mürrischen Ausdruck auf den Lippen. „Bist du sicher, dass du noch ein Kind gesehen hast, das hier rumspaziert, Jack? Wie lang war deine Schicht heute?“

Jack zuckte mit den Schultern. „Zu lang. Ich könnte wirklich etwas Schlaf gebrauchen.“

„Vielleicht hätte ich das mit dem Friedhof besser für mich behalten. Hat dich offenbar auf komische Gedanken gebracht. Geister und so. Das war nur so dahingesagt, weißt du?“

Jack ging zum Leichnam des Jungen zurück und holte den letzten Notfallkoffer. Vielleicht hatte er sich das Ganze wirklich bloß eingebildet.

Dann bewegte sich die Plane.

Jack sprang erschrocken zurück. „Heilige Scheiße, Dave – der lebt noch!“

„Was?!“

„Der Junge! Er hat sich bewegt! Hol die Trage!“

„Bist du sicher?“

„Ja, verdammt! Schwing die Hufe!“

Jack riss die Plane von dem Jungen. Er sah das blutverschmierte Gesicht des Teenagers, der hustete und gierig nach Atem rang.

Der Junge stöhnte. „H-Hilfe …“

Jack holte hastig das Sauerstoffgerät hervor und stülpte dem Jungen die Atemmaske über den Mund. „Alles okay, Junge. Ganz ruhig. Schön atmen. Du hattest einen Unfall. Wir bringen dich ins Krankenhaus. Da werden sie sich gut um dich kümmern. Erinnerst du dich daran, was passiert ist?“

Der Junge nickte schwach.

„Scheint, als wärst du bei dem Regen ein bisschen zu schnell unterwegs gewesen. Hast dich ziemlich übel um den Baum gewickelt. Halte durch, Kleiner! Dass du noch lebst, ist ein echtes Wunder!“

Jessica schob den feuchten Wischmopp über den Boden des Krankenhausflurs. Hin und her. Hin und her. Diese Worte erinnerten sie an irgendwas von früher … Sie wusste bloß nicht mehr genau, woran.

Irgendwas aus der Vergangenheit.

Ein Schauder durchlief sie. Ihre Hände, die den Stiel des Mopps hielten, zitterten. Sie packte fester zu, damit das Zittern aufhörte. Sie realisierte, wie die Krankenhausmitarbeiter an ihr vorbeigingen. Sie realisierte, wie sie sie ansahen. Sie neigte ihren Kopf nach vorn, sodass ihr dickes, schwarzes Haar ihr Gesicht größtenteils verbarg wie ein Vorhang. Sie wollte nicht gesehen werden. Sie wollte nicht, dass irgendjemand sie bemerkte. Niemand wechselte mehr Worte mit ihr als unbedingt notwendig, und sie selbst redete auch mit keinem, wenn sie nicht musste. Jeden Tag nach der Schule kam sie her, um ihre Arbeit zu machen und im Kindertrakt des Hospitals den Boden zu feudeln. Mittlerweile hatte sie sich an den Gestank der Desinfektionsmittel und den trostlosen Geruch der Kranken gewöhnt. Sie lauschte auf das Gemurmel des Personals. Sie hörte das Piepsen der medizinischen Geräte, an denen die jungen Patienten angeschlossen waren. Sie registrierte die unterschiedlichen Schritte, die sie auf dem harten Fliesenboden vernahm. Manchmal leise, leichte Schritte, manchmal das Klicken von Absätzen oder das Stampfen kräftigerer Menschen. Bisweilen waren die Schritte gehetzt; andere Male ohne Eile. Sie kannte jedes einzelne Kind in dem Krankenhausflügel. Wenn sie die Böden wischte, hörte sie oft Weinen und geflüsterte Unterhaltungen.

„Der Arzt sagt, du machst dich großartig, Brian! Du isst besser. Die Behandlung schlägt gut an. Das ist toll, mein Sohn!“, drang eine Frauenstimme aus dem Krankenzimmer in Jessicas unmittelbarer Nähe.

„Ja, schätze schon“, brummte Brian.

„Lass dich nicht unterkriegen, Kumpel“, sagte ein Mann. „Dir geht’s im Handumdrehen wieder besser. Und dann geht’s ab nach Hause. Dann kannst du wieder in deinem eigenen Bett schlafen.“

„Ich glaube, ich habe etwas mehr Appetit.“

„Das ist schön, zu hören“, sagte die Frau.

„Wann kann ich nach Hause?“

„Ich hoffe, schon sehr bald“, entgegnete der Mann. „Und wenn’s so weit ist, holen wir dir deine Lieblingspizza von Freddy’s Mega-Pizzaplex! Denn das müssen wir dann natürlich feiern. Na, wie klingt das?“

„Ziemlich cool“, sagte Brian. Der Mann lachte. „Das ist mein Junge!“

„Bri“, meldete sich die Frau wieder zu Wort. „Was sind denn das für komische Metallspäne auf deiner Brust?“

„Hm?“

„Sieh mal, Harry. Was ist das? Meine Güte, was ist denn das hier für ein Krankenhaus?“

„Keine Ahnung. Sieht aus wie winzige Stückchen Silber“, sagte der Mann. „Ganz ruhig, Jane. Ich bin sicher, dafür gibt’s ’ne vernünftige Erklärung. Die kümmern sich hier gut um ihn, das hast du selbst gesagt. Er sieht heute schon viel besser aus!“

„Ich weiß, aber … Schwester Macy!“, rief die Frau durch die halb offen stehende Tür. „Schwester Macy! Könnten Sie bitte mal herkommen?“

„Natürlich, Mrs. Ramon“, sagte Schwester Macy. „Ist mit Brian alles in Ordnung?“

„Ja … Aber was ist das für seltsames Zeug auf ihm? Ich will nicht, dass er irgendwelchen Dingen ausgesetzt ist, die ihn vielleicht noch kränker machen.“

„Hmm … Keine Ahnung, was das ist.“ Die Schwester betrat den Raum, sah sich Brians Brust an und wischte die merkwürdigen Metallstückchen fort. „Ich glaube nicht, dass das irgendwas zu bedeuten hat, Mr. und Mrs. Ramon. Ich sorge dafür, dass hier sauber gemacht und das Bett neu bezogen wird.“

„Ich will aber auf keinen Fall, dass er Putzmitteln oder irgendwas anderem ausgesetzt wird, das seiner Genesung schaden könnte!“, wandte die Frau ein.

„Natürlich nicht, Mrs. Ramon“, entgegnete Schwester Macy beschwichtigend. „Keine Sorge, das würden wir niemals zulassen.“

Jessica schob den Wischmopp langsam durch den Gang.

Hin und her. Hin und her.

„Die ist irgendwie seltsam“, flüstert ein Krankenpfleger Schwester Macy zu, während sie gemeinsam einen Medikamentenwagen bestückten.

„Hmm? Du meinst Jessica? Na ja, sie ist sehr still. Bleibt für sich. Macht nie Probleme.“ Schwester Macy zuckte mit den Schultern. „Ist doch nichts falsch dran.“

„Sie ist so zart. Fast zerbrechlich. Als könnte ein Windhauch sie umpusten. Hat immer die Haare in ihrem hübschen Gesicht.“ Er erschauderte. „Ich find’s echt unheimlich, wie sie hier rumschleicht. Das ist doch nicht normal. Klar, offensichtlich ist sie lebendig, aber irgendwie auch nicht.“

Schwester Macy schüttelte den Kopf. „Du guckst zu viele Horrorfilme, Colin.“

„Was denkst du wohl, wie diese Typen auf all diese gruseligen Filmideen kommen? Die sehen irgendwas, das ihnen eine Scheißangst einjagt, und schreiben dann darüber.“

„Ich wette, mit vierzehn warst du ziemlich schräg drauf.“

„Hier geht’s aber nicht um mich. Abgesehen davon rede ich mit den Leuten. Neulich wollte ich sie irgendwas fragen und sie guckte mich nur an und blinzelte, als würde ich Chinesisch sprechen oder so.“

Schwester Macy seufzte. „O Colin …“

Klapper.

In diesem Moment fiel hinter ihnen etwas zu Boden. Beide erschraken.

Colin stieß ein kindliches Kreischen aus.

Als Schwester Macy nach unten schaute, sah sie eine rostige Blechdose auf den Fliesen liegen.

Sie runzelte die Stirn. „Komisch“, murmelte sie. „Wo kommt die denn her?“ Sie warf einen Blick nach links und nach rechts und stellte fest, dass Jessica nicht weit von ihnen entfernt den Boden feudelte.

„Ähm, Jessica? Würd’s dir was ausmachen, diese Dose aufzuheben und wegzuschmeißen? Keine Ahnung, wo die herkommt. Ist vermutlich von einem Essenswagen gefallen oder so. Ich werde denen sagen, dass sie besser auf ihren Müll achtgeben sollen.“

Jessica nickte stumm, schlurfte – den Mopp hinter sich herziehend – zu der Stelle hinüber, wo die Dose lag, hob sie auf und warf sie in den nächsten Abfalleimer.

„Danke. Oh, und Jessica?“

Jessica hob langsam den Kopf; dabei teilte sich ihr Haar wie ein Theatervorhang, um den Blick auf ihre zarten Gesichtszüge freizugeben. Ihre Augen waren dunkel. Waren die sonst nicht hellbraun?, wunderte sich Schwester Macy.

Auf ihrer linken Wange hatte sie einen winzigen Schönheitsfleck, doch ihre Haut schien etwas von dem rosigen Schimmer verloren zu haben, den sie sonst besaß. Ihre Lippen waren voll und fein geschwungen. Ihr Antlitz war schmal und unglaublich hübsch. Sie hätte mühelos ein Fotomodel sein können.

„Du leistest hier wirklich gute Arbeit.“ Schwester Macy schenkte ihr ein kleines Lächeln.

Jessica lächelte auch, und für einen Moment schienen sich ihre ausdruckslosen Züge aufzuhellen.

„Das freut mich“, sagte Jessica leise, doch in ihren Augen spiegelte sich diese Freude nicht wider.

„Ich wette, du bist deiner Familie daheim eine große Hilfe. Hilfst du deiner Mom oder deinem Dad bei der Hausarbeit?“

Schwester Macy verfolgte, wie Jessica nur knapp nickte und sich dann abwandte, um weiter den Korridor zu wischen.

„Ich sag’s doch: gruselig“, raunte Colin.

Aber Schwester Macy winkte bloß ab. „Ach, halt die Klappe! Sie ist bloß ein junges Mädchen und du ein erwachsener Mann. Schätze, wenn sie auf dich losginge, könntest du es durchaus mit ihr aufnehmen.“

Colin erschauderte. „Sei dir da mal nicht so sicher.“

Und obgleich Schwester Macy Colin bloß aufziehen wollte, musste sie sich insgeheim eingestehen, dass es ihr fast das Herz gebrochen hatte, Jessica in ihre dunklen Augen zu sehen, auch wenn sie nicht die geringste Ahnung hatte, warum.

In ihrer Pause besuchte Jessica die Krankenhauskapelle. In dem Raum hielten sich gerade keine kummervollen Familienangehörigen auf. So mochte sie es am liebsten, nämlich wenn sie die Kapelle ganz für sich allein hatte. Das kam zwar nur selten vor, aber wenn, dann war es friedlich und still und sie konnte in Ruhe beten. Sie fuhr mit der Hand sanft über die Lehnen der Holzbänke, die den Mittelgang zum Altar säumten, und setzte sich in die erste Reihe. Vorn in der Kapelle hing ein großes Holzkreuz an der Wand. Sie roch die frischen weißen Blumen, die auf beiden Seiten des Raums in Vasen standen. Drei Reihen kleiner Kerzen warteten darauf, angesteckt zu werden. Aus einem Lautsprecher dudelte leise Instrumentalmusik.

Sie zog die dicke Silberkette, die sie um den Hals trug, unter ihrem Pullover hervor, streifte sie über ihren Kopf und legte den Anhänger in ihre Handfläche. Einst hatte der Anhänger die Form eines ganzen Herzens besessen, viel größer und dicker. Jetzt war das Schmuckstück kaum noch so groß wie eine Mondsichel, ungefähr so breit wie ihr Daumen, mit groben Kratzern auf einer Seite.

Fast geschafft.

Sie umfasste den Anhänger fest mit beiden Händen und schloss die Augen.

Bitte hilf mir, Gutes zu tun und weiterhin meine Aufgabe zu erfüllen. Bitte hilf mir, etwas zu bewirken. Bitte hilf mir, anderen zu helfen, die krank sind. Schenk mir die Kraft, meine Fehler wiedergutzumachen. Gib mir den Mut, das Richtige zu tun.

Danke −

„Hallo, junges Fräulein. Alles okay mit dir?“

Jessica blinzelte und hörte auf zu beten. Sie hatte gar nicht gehört, dass jemand die Kapelle betreten hatte, doch als sie zur Seite schaute, sah sie den Priester neben der Bank stehen. Er trug einen schwarzen Anzug mit weißem Kragen. Sein Haar war dunkel mit grauen Strähnen, mit dichten Brauen über freundlichen braunen Augen. Wenn er lächelte, bildeten sich um seine Augen herum winzige Fältchen.

„Es geht mir gut“, entgegnete sie leise.

„Ich bin Vater Jeremiah. Ich hab dich schon öfter hier gesehen. Darf ich fragen, wie du heißt?“

„Jessica.“ Sie senkte den Blick und rieb mit ihrem Daumen über den Anhänger.

„Kann ich dir vielleicht irgendwie helfen, Jessica?“

Jessica schüttelte den Kopf. „Nein, vielen Dank.“

Vater Jeremiah nahm auf der Bank gegenüber von ihr Platz. „Du siehst blass aus, Jessica. Fühlst du dich nicht wohl? Kann ich dir vielleicht irgendwas bringen? Einen Snack? Etwas Wasser? Möchtest du dich ein paar Minuten hinlegen?“

„Alles bestens. Ich glaube … wenn ich arbeite, mache ich offenbar einen fitteren Eindruck.“

„Arbeiten?“

„Hier im Krankenhaus, im Kinderflügel. Ich helfe dabei, die Böden sauber zu halten.“ Hin und her. Hin und her. „Schwester Macy sagt, ich leiste gute Arbeit“, fügte sie hinzu.

Und sie hoffte tatsächlich, dass sie gute Arbeit leistete. Dieser Job war die perfekte Gelegenheit, denen näherzukommen, die ihre Hilfe brauchten. Dort draußen, in der Außenwelt, begegnete sie nur selten anderen, die krank waren. Von dem Autounfall letzte Nacht hatte sie bloß zufällig erfahren. Ein „Wunder“ hatten einige es genannt, dass der Junge den Crash überlebt hatte. Sie hatte das grässliche, schrille Quietschen der Reifen gehört, das brutale Krachen, als das Auto gegen den Baum donnerte. Bei dem heftigen Regen hatte es einige Zeit gedauert, dorthin zu gelangen. Sie hatte beobachtet, wie der Krankenwagen eintraf und die Sanitäter versuchten, den Jungen zu retten. Ihnen war das nicht gelungen. Aber ihr schon.

Sie war froh, dass sie dort gewesen war, um zu helfen. Allerdings musste sie vorzeitig aufhören, um nicht erwischt zu werden. Sie durfte nicht zulassen, dass das jemals geschah.

„Ah, ja. Ich kenne Schwester Macy. Eine sehr fürsorgliche Person.“ Vater Jeremiah nickte. „Ich bin sicher, sie hat recht. Du leistest gewiss gute Arbeit.“ Er räusperte sich. „Weißt du, Jessica, manche Leute kommen hierher und bitten mich, sie bei ihren Gebeten zu unterstützen. Oder ich höre mir ihre Sorgen und Nöte an und versuche, ihnen Trost und Beistand zu spenden. Unseren Kummer und unsere Probleme mit anderen zu teilen, hilft uns dabei, loszulassen. Sorgt dafür, dass die Bürde, die auf unseren Seelen und Herzen lastet, ein bisschen leichter wird.“

„Wie schön“, war alles, was Jessica dazu sagte.

Sie hatte das Gefühl, dass sie selbst gerade dabei war, loszulassen, und zwar etwas sehr Wichtiges in ihrem Leben. Sie hatte ihre Gedanken noch nie zuvor mit jemandem geteilt, weil niemand imstande sein würde, wahrhaft zu verstehen, was sie durchmachte.

„Falls du jemals den Wunsch verspüren solltest, mit jemandem zu reden: Ich bin fast jeden Tag hier und habe stets ein offenes Ohr. Ich freue mich immer, wenn ich helfen kann, egal wie.“

Jessica nickte, doch sie hielt den Blick gesenkt, während sie mit ihrem Daumen weiter über den Anhänger rieb.

„Was ist das denn für ein hübsches Schmuckstück?“, fragte Vater Jeremiah. „Scheint, als würde es dir viel bedeuten.“

Jessica rieb einfach weiter mit dem Daumen über den Anhänger und schwieg.

Nach einem Moment sagte Vater Jeremiah sanft: „Friede sei mit dir, Jessica.“ Und ließ sie allein.

Nachdem sie noch einige Sekunden länger gebetet hatte, streifte Jessica die Kette wieder über ihren Kopf und stand von der Bank auf. Dann ging sie in eine der Personaltoiletten des Krankenhauses, wie sie es jeden Tag tat, wenn sie hier war, verriegelte die Tür und betrachtete sich in dem kleinen Spiegel über dem Waschbecken. Sie musterte die dunklen Ringe unter ihren Augen und ihre blasse, zarte Haut. Einige mochten sie vielleicht hübsch finden, doch die Wahrheit war, dass sie mit jedem Tag zerbrechlicher aussah. Früher hatte sie sich nichts sehnlicher gewünscht, als schön zu sein. Jetzt fühlte sie, wie ihr Körper mit jedem Kind, dem sie half, mit jedem Kratzer auf dem Anhänger schwächer wurde.

Sie trug ein schwarzes Sweatshirt, schwarze Hosen und sogar schwarze Turnschuhe. Schwarz war keine positive Farbe, die die Leute dazu einlud, sie anzusprechen. Schwarz hielt die anderen von ihr fern. Und es half ihr, sich vor Augen zu führen, dass sie nicht hier war, um das Leben zu genießen. Sie musste sich auf ihre Aufgabe konzentrieren.

Sie holte Abdeckpuder aus ihrer Hosentasche hervor. Sie klappte den Deckel des Döschens auf, rieb mit dem Schwämmchen über das Pulver und tupfte ihr Gesicht damit ab. Das hübsche, weiche Beige ließ sie gleich viel frischer wirken. Nachdem sie den Puder wieder weggesteckt hatte, kniff sie sich in die Wangen, um ein bisschen mehr Farbe zu bekommen. Ihre Augenlider waren von Natur aus dunkel und dick und ihre Lippen voll und hübsch.

Wenn sie früher gelächelt hatte, hatten die Leute ihr Lächeln meist nicht erwidert. Niemand hatte sich dafür interessiert, was sie zu sagen hatte. Jessica hatte das Gefühl gehabt, dass bestimmte Dinge wichtig waren, zum Beispiel, dass man gut aussah, dass man Markenkleidung trug, dass man die coolsten Freunde hatte oder dass man mit den süßesten Typen rumhing, doch mittlerweile wusste sie, dass nichts davon so wichtig war, wie sie mal dachte.

Jetzt war alles anders. Jetzt lächelte sie nie mehr, es sei denn, es ging nicht anders.

Jessica verließ die Toilette und kehrte zu ihrer Arbeit zurück. Die Abendbeleuchtung war an, gedämpfter als am Tage, und das Gewusel des Personals war weniger geworden. Als sie den Wischmopp und den Rolleimer aus der Abstellkammer nahm, hörte sie, dass irgendwo in der Nähe Zeichentrickfilme im Fernsehen liefen. Jessica stellte den Mopp beiseite und folgte den Geräuschen zum Zimmer eines neuen Patienten. In dem Bett lag ein kleiner Junge mit braunem Haar, zusammengerollt auf der Seite. Er schlief und hielt dabei einen grünen Stoffelefanten im Arm. Er war allein.

Jessica warf einen Blick hinter sich und stellte fest, dass niemand in ihre Richtung sah. Sie huschte lautlos in den Raum, streifte die Kette über ihren Kopf und umklammerte den Anhänger. Dann holte sie ihr Klappmesser aus ihrer Gesäßtasche und klappte die Klinge auf.

Wenn jetzt jemand hereinkam, würden sie denken, sie wollte dem Jungen etwas antun. Dabei dachte sie nicht einmal im Traum daran, irgendjemandem zu schaden. Nein, sie wollte ihm auf eine Art und Weise helfen, zu der nur sie allein fähig war. Sie hatte nie irgendwem davon erzählt, dass es ihre Aufgabe war, den Kranken zu helfen. Andere würden das nicht verstehen. Sie hatte es ja selbst nicht verstanden, bis sie den Schock ihres Lebens bekommen hatte. Seitdem war sie nicht mehr das Mädchen, das sie einst gewesen war.

Neben dem Bett des kleinen Jungen stehend, begann Jessica, mit ihrem Taschenmesser an dem Anhänger herumzuschaben. Kleine Silbersplitter rieselten auf den schlafenden Jungen herab. Während sie an dem Metall kratzte, schien sich ihre Brust zusammenzuziehen, als läge ein unsichtbares Band darum. Ihr Pulsschlag verlangsamte sich und ihr Atem ging zusehends flacher. Diese Dinge, diese Reaktion ihres Körpers, verriet ihr, dass sie diesem kleinen Jungen dabei half, zu genesen.

Als sie das Gefühl hatte, genug getan zu haben, hängte sie sich die Kette wieder um den Hals, verstaute den Anhänger unter ihrem Pullover, klappte die Klinge ein und steckte das Taschenmesser wieder weg. Der kleine Junge schlug blinzelnd die Augen auf und sah sie mit seinen blauen Augen neugierig an.

„Bist du ein Engel?“, fragte er im Flüsterton.

„Nein“, gab sie, ebenfalls flüsternd, zurück. „Ich bin kein Engel. Schlaf wieder ein.“

„Aber ich bin nicht müde.“

Jessicas Lippen zuckten. „Also, ich finde, du siehst verdammt müde aus. Ich wette, wenn du die Augen zumachst und Schäfchen zählst, schläfst du schnell wieder ein, um die Ruhe zu bekommen, die du brauchst, um gesund zu werden.“

Er rümpfte die Nase. „Schafe? Wieso Schafe?“

„Okay, was möchtest du denn stattdessen zählen?“

„Ich glaub, ich will … Elefanten zählen. Ich mag grüne Elefanten.“

„Na, dann zähl Elefanten. Nur zu. Schließ die Augen und fang an zu zählen.“

Der kleine Junge machte die Augen zu und sagte: „Ein grüner Elefant. Zwei grüne Elefanten. Drei …“ Bald war er wieder eingeschlafen.

Jessica wandte sich zum Gehen – und geriet fast ins Straucheln, als eine Woge der Schwäche über sie hinwegspülte. Irgendetwas schlidderte über den Fußboden. Sie hielt sich am Türrahmen fest, um sich abzustützen, und wartete, bis der Schwindel nachließ. Sie leckte sich über ihre feuchten Lippen. Dann sah sie unmittelbar neben der Tür eine rostige Antriebsfeder liegen. Ihre Augen wurden groß. Sie hob die Feder hastig auf und verließ das Zimmer, um ihre Arbeit für heute Abend zu Ende zu bringen.

In ihrem Wissenschaft-und-Technik-Kurs an der West Wilson Highschool saß Jessica allein an einem Arbeitstisch. Obwohl sie ohnehin am liebsten für sich blieb, schien das sowieso automatisch zu passieren, als wäre das irgendein schräges Naturgesetz. Niemand wagte es, neben dem seltsamen Mädchen zu sitzen, das nur selten etwas sagte und in ihrer ganz eigenen Welt zu leben schien. Sie war erschöpft und müde. Mrs. Willoughby schwafelte einschläfernd von irgendeinem neuen Projekt, und wenn Jessica es zuließ, konnte sie in Gedanken abschweifen, zu einem anderen Ort, fernab dieser Realität. Sie war sich nicht sicher, warum sie überhaupt noch weiter zur Schule ging. Vielleicht einfach, um die Fassade aufrechtzuhalten. Ihr altes Leben lag mittlerweile weit hinter ihr. Eigentlich hatte sie hier gar nichts mehr verloren, abgesehen davon, dass sie keine ungewollte Aufmerksamkeit erregen wollte, indem sie die Schule schwänzte oder auch nur schlechte Noten bekam.

Sie wäre zudem wunderbar ohne Gerüche nach Parfüm, Schweiß und Junkfood zurechtgekommen, die sie jeden Tag umgaben. Ohne den langweiligen Unterricht, das Teenagergeschwätz und die aufdringlichen Blicke von Lehrern und Mitschülern. Ganz zu schweigen von dem ungeheuerlichen Lärmpegel, der in der Schule herrschte: stapfende Füße, Geschrei, zuknallende Spindtüren, laute Musik, Gefluche, Geheule und Gelächter. So viel Krach. So viele Erinnerungen an Jugendliche in ihrem Alter, die normal waren, die Freunde hatten, die üblichen Probleme Heranwachsender und eine Familie, die sie liebte, auch wenn ihnen meist nicht einmal klar war, wie dankbar sie für all diese Dinge sein konnten.

Früher hatte Jessica auch ein Zuhause. Sie hatte eine Familie. Sie hatte alles, was man sich nur wünschen konnte. Und dann, eines Tages, hatte sie die falsche Wahl getroffen und alles verloren. Wenn es etwas gab, das Jessica in ihrem Leben gelernt hatte, dann, dass man einige Entscheidungen nicht ungeschehen machen konnte. Dann blieb einem nichts anderes übrig, als irgendwie weiterzumachen, so gut man eben konnte. Genauso, wie sie es tat.

„Seht mal, da ist das gruselige Mädchen“, flüsterte eine Schülerin hinter ihr. Jemand kicherte.

„Sie sagt fast nie was. Was stimmt nicht mit ihr?“, wollte ein anderes Mädchen wissen.

„Sie ist wie eine Schaufensterpuppe, so selten, wie sie sich bewegt.“

„Mark Johnson sagt, sie schleicht auf dem Friedhof rum!“

„O mein Gott – wie ein verfluchter Zombie! Wer hätte gedacht, dass es hier auf der West Wilson High Untote gibt?“

Jessica sagte kein einziges Wort. Sie hatte das alles schon etliche Male gehört. Zombie-Girl. Schwarze Hexe. Schaufensterpuppe. Untote. Obwohl sie ihr Bestes gab, um keine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, tat sie es trotzdem. Allerdings eine andere Art von Aufmerksamkeit als früher. Sie war zum Ziel von fiesen Gerüchten, Spott und manchmal auch Streichen geworden. Sie war eine Außenseiterin. Ein Mädchen, dem die anderen meist aus dem Weg gingen, wenn sie durch die Schulflure ging oder mittags in der Cafeteria saß. Aber das war ihr ganz recht. Je mehr ihre Mitschüler sie mieden, desto einfacher war es, sich aus dieser Highschool-Realität auszuklinken.

Die Mädchen flüsterten noch eine Weile, bevor sie irgendetwas Kleines am Hinterkopf traf und zu Boden fiel.

Gelächter brandete auf. Auch einige der anderen Schüler, die um sie herumsaßen, lachten.

Jessica glättete mit der Hand ungerührt ihr Haar.

„Mädels!“, schalt Mrs. Willoughby sie. „Gibt es irgendein Problem?“ Für eine Lehrerin war Mrs. Willoughby vergleichsweise jung. Sie trug eine Brille mit dunklem Gestell und band ihr schwarzes Haar häufig zu einem Pferdeschwanz. Sie gehörte zu den Lehrern, die beim Sprechen viel gestikulieren, und war erpicht darauf, die Klasse zum Mitmachen zu bewegen. Allerdings schien sie Jessica mehr oder minder zu ignorieren.

Eins der Mädchen räusperte sich. „Kein Problem, Mrs. Willoughby.“

„Das will ich hoffen. Ich wette, ihr Mädels würdet lieber mit euren Freundinnen beim Lunch sitzen, als mir heute beim Aufräumen des Wissenschaftslabors zu helfen.“

„Absolut. Alles bestens, Mrs. Willoughby.“

„Danke, zu gütig. Könnte ich jetzt vielleicht fortfahren, ohne ständig rüde unterbrochen zu werden?“

„Ja, Mrs. Willoughby“, antworteten die Mädchen unisono.

Am Tisch neben ihr hob ein Junge den Radiergummi auf, der von Jessicas Kopf abgeprallt war, und warf ihn zurück zu den Mädchen. „Echt erwachsen“, murmelte er.

„Was hat der für ’n Problem?“, raunte eins der Mädchen verärgert.

„Er ist neu hier. Er weiß noch nichts über Zombie-Girl.“

Jessica warf dem Jungen einen Seitenblick zu und schaute dann weg. Er war tatsächlich neu an der Schule.

„Okay, Klasse, jeder sucht sich einen Partner“, verkündete Mrs. Willoughby und klatschte in die Hände. „Aber achtet darauf, jemanden auszuwählen, von dem ihr wisst, dass ihr zusammen eure Arbeit erledigt kriegt, statt einfach mit irgendwem rumzualbern so wie letztes Mal. Dieses Projekt macht fünfzig Prozent eurer Quartalsnote aus, darum empfehle ich euch dringend, damit gut abzuschneiden.“

Jessica blinzelte. Sich einen Partner suchen? Hatte sie irgendwas verpasst?

Der neue Junge stand auf und kam zu ihrem Tisch herüber. „Hi“, sagte er. „Wollen wir bei diesem Projekt zusammenarbeiten?“

Jessica schluckte schwer. Vermutlich blieb ihr gar nichts anderes übrig. Schließlich war es ja nicht so, als würde sie noch ein anderes Angebot bekommen. Deshalb nickte sie.

Er ließ sich auf den freien Stuhl neben ihr sinken. „Ich bin Robert.“

„Jessica.“

„Diese Sache dürfte ziemlich cool werden, hm?“

Jessica nickte langsam, auch wenn sie nicht so genau wusste, was sie von alldem halten sollte. Sie hatte nicht richtig aufgepasst. Robert war sportlich, hatte honigblondes Haar, haselnussbraune Augen und braun gebrannte Haut. Er trug ein blassblaues T-Shirt mit Kragen und verwaschene Jeans. Um sein rechtes Handgelenk war ein geflochtenes Lederarmband geschlungen. Er war genau die Art Junge, von dem sie sich in ihrem alten Leben die größtmögliche Beachtung gewünscht hätte.

Jetzt wäre sie am liebsten unsichtbar gewesen.

„Wir sind gerade aus der Stadt hergezogen“, fuhr er fort. „Mein Dad ist Ingenieur und hat hier einen neuen Job gekriegt. Er war ganz aufgeregt, als ich ihm erzählt hab, dass ich diesen Kurs belege.“ Robert strich sich mit einer Hand sein Haar zurück.

„Bist du deswegen auch aufgeregt?“ Ihre eigenen Worte ließen Jessica zusammenzucken. Was tat sie da? Sie wollte sich doch aus allem raushalten und für sich bleiben!

„Ja, so was macht mir Spaß, weißt du? Dinge zu bauen. Trotzdem hab ich bislang noch nie an so einem Kurs wie diesem teilgenommen.“

Jessica nickte. Früher fand sie auch, dass es Spaß machte, Dinge zu bauen.

„Diese Mädchen haben sich kindisch benommen“, sagte er leise und mit einem Schulterzucken. „An meiner alten Schule gab es auch solche Mädchen. Aber ich hab mich nie mit denen abgegeben. Die sind einfach gemein zu allen, ohne jeden Grund. Schätze, sie selbst halten sich für total cool, aber … na ja, das sind sie nicht.“

„Ist mir egal.“

Er zog die Augenbrauen hoch. „Wirklich? Ist ja cool. Die meisten würden das anders sehen.“ Dann lächelte er. „Ich kann immer noch nicht glauben, dass wir unseren eigenen Mini-Roboter bauen.“

Jessicas Blick schweifte in die Ferne. „Ja. Echt klasse.“

Nach Unterrichtsschluss saß Jessica an einem Tisch auf dem Schulhof und wartete auf Robert. Sie hatten einige Kursstunden darauf verwendet, das Roboter-Projekt zu planen, und beschlossen, einen rollenden Mini-Roboter zu bauen, der imstande war, Gegenstände auf dem Rücken zu tragen, und mittels Fernbedienung gesteuert wurde. Das Kniffligste daran war, dass sie irgendwie dafür sorgen mussten, dass sich die Transportfläche auf und ab bewegen ließ. Robert hatte ein altes ferngesteuertes Auto auseinandergenommen, um an die Bauteile zu kommen, die sie brauchten, damit ihr Roboter so funktionierte, wie sie es sich vorstellten.

Robert ließ einen Pappkarton auf den Tisch fallen, was Jessica erschrocken zusammenzucken ließ. Er holte sein altes ferngesteuertes Auto aus dem Karton.

„Ich hab Mrs. Willoughby gefragt, wie viel davon wir für unseren Roboter verwenden können. Sie gab mir eine Liste, was wir nehmen dürfen und was nicht.“ Robert reichte Jessica einen Zettel. Heute trug er ein blassgelbes Hemd und graue Jogginghosen. Jessica war wie üblich ganz in Schwarz gekleidet.

Sie nahm die Liste von ihm entgegen. „Wir müssen Ersatz für die Komponenten besorgen, die wir austauschen müssen.“

„Ja, schon klar. Was machst du nachher? Mrs. Willoughby will, dass wir so viele Bauteile wie möglich wiederverwenden, anstatt neue zu kaufen. Wie wär’s, wenn wir zum Schrottplatz gehen und sehen, was wir dort finden?“

Jessica blinzelte ein paarmal hastig. „Äh …“

„In jedem Fall brauchen wir ein paar Triebfedern. Etwas, mit dem sich die Transportfläche bewegen lässt. Vielleicht noch ein paar alte Verkabelungen und Schaltbäume.“

„Ich … Ich kann nicht“, stammelte sie.

„Was?“ Robert sah sie mit einem leichten Stirnrunzeln an.

„Ich kann da nicht hin. Ich … Ich muss ins Krankenhaus. Arbeiten. Hatte ich völlig vergessen.“

Robert zuckte mit den Schultern. „Na, dann gehen wir eben ein andermal. Wir haben noch genug Zeit.“

„Nein“, sagte Jessica mit ein bisschen zu viel Nachdruck. Sie spürte, wie ihr Inneres zu zittern anfing. Sie begann hastig, ihr Notebook in ihrem Rucksack zu verstauen. „Ich muss los.“

Robert starrte sie überrascht an. „Jetzt? Ich dachte, wir wollen an unserem Projekt arbeiten? Wir hatten uns doch auf einen Zeitplan geeinigt. Wenn wir rechtzeitig fertig werden wollen, sollten wir uns daran halten.“

„Ich kann heute nicht. Morgen. Geh du zum Schrottplatz, okay? Das ist einfach nicht so meins.“

„Alles klar. Ist für das Projekt, weißt du. Ist ja nicht so, als würd ich’s cool finden, auf Schrottplätzen rumzuhängen. Ähm, alles okay mit dir?“ Er griff nach ihrem Handgelenk, doch Jessica zog ihren Arm so heftig weg, als wäre sie gestochen worden. „Bist du krank oder so? Siehst ein bisschen blass aus.“

„Ich fühl mich nicht so gut.“

„Soll ich dich nach Hause begleiten? Wäre kein Problem. Ich kann mit dir mitgehen. Vielleicht wär’s besser, wenn du jetzt nicht allein bist.“

„Nein. Ich brauch keine Hilfe, okay? Wir sehen uns morgen.“ Sie schnappte sich ihren Rucksack, sprang auf und eilte mit großen Schritten davon. Sie fühlte sich schwach, so, als würde sie jede Sekunde umkippen. Doch sie schaffte es, das Schulgelände zu verlassen und sich draußen auf der Straße an einen Baum zu stützen.

Sie umklammerte mit zitternden Fingern ihren Anhänger und schloss die Augen. Ihr Atem ging schnell und abgehackt.

Alles wird gut.

Nach ein paar Sekunden hatte Jessica sich schließlich wieder so weit unter Kontrolle, dass sie ruhiger atmen konnte. Sie leckte sich über die trockenen Lippen. Sie hatte keine Ahnung, was über sie gekommen war. Eigentlich hatte sie längst gelernt, ihre Emotionen zu kontrollieren oder sie zumindest vor anderen verborgen zu halten. Sie durfte nicht zulassen, dass sie noch einmal so von ihren Gefühlen übermannt wurde! Das machte sie zu angreifbar, zu verletzlich, und wenn sie verletzlich war, konnte sie nicht klar denken. Sie machte sich auf den Weg zum Friedhof. Der Wind blies zusehends stärker und zerwühlte ihr Haar. In den letzten Monaten hatte sich der Friedhof zu so etwas wie ihrer Zuflucht entwickelt. Es war ein ruhiger, friedvoller Ort.

Wann immer sie den Friedhof besuchte, blieb sie häufig stehen, um die Inschriften der Grabsteine zu lesen und sich so mit den Seelen vertraut zu machen, die hier zur Ewigen Ruhe gebettet waren. Sie fragte sich, wie wohl ihr eigenes Grab aussehen und was auf ihrem Stein stehen würde.

Allerdings war die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie niemals eine Beisetzung bekam.

Während sie zwischen den Gräbern entlangspazierte, kehrten ihre Gedanken zurück zu Robert. Um ehrlich zu sein, war sie zuvor noch nie einem Jungen begegnet, der so freundlich und vertrauensvoll war. Wenn sie nicht aufpasste, würde sie vermutlich anfangen, ihn zu mögen – und das war momentan einfach nicht drin. In ihrem alten Leben hätte sie sich womöglich für eine richtige Freundschaft öffnen können, vielleicht sogar für mehr.

Aber das alles hatte sich an dem Tag geändert, an dem sie sich entschieden hatte.

Und seitdem gab sie jeden Tag ihr Bestes, um diesen Fehler wiedergutzumachen.

Sie hatte jetzt eine Aufgabe. Darauf musste sie sich konzentrieren.

Sie ging weiter zu den ältesten Familiengrüften, die ganz hinten lagen. Dort, versteckt zwischen den anderen Grabstätten, befand sich ein kleines, steinernes Mausoleum mit dunklen Buntglasfenstern. Vertrocknete Ranken bedeckten das Dach und hingen, durchzogen von weißen Spinnweben, an den Seiten des Bauwerks herab. Sie packte die rostige Klinke und stemmte ihren Fuß gegen die Unterseite der Tür, um sich mit aller Kraft dagegen zu stemmen. Die schwere Tür schwang mit einem Quietschen auf und kratzte über den Boden. Im hineinfallenden Sonnenlicht tanzten Staubpartikel. Sie holte ihre kleine Taschenlampe hervor, trat ein und schob die Tür hinter sich wieder zu, bis sie von Dunkelheit umgeben war. Sie schaltete die Taschenlampe aus und ging zur Rückseite der kleinen Kammer, wobei sie an den toten Angehörigen einer Familie namens Holloway vorbeikam. Dann bog sie um eine Ecke und gelangte zu einem kleinen „Sitzbereich“ aus Stein. Sie hatte ihr Versteck von so vielen Spinnweben befreit, wie sie konnte. Da die Grabstellen in diesem Teil des Totenackers über hundert Jahre alt waren, hielt sich der Friedhofsgärtner von hier fern.

Sie kniete sich auf ihren Schlafsack und holte ein Päckchen Streichhölzer hervor, um die drei gelben Kerzen anzuzünden, die daneben standen. Sie ließ ihren Rucksack fallen und setzte sich auf den Schlafsack mit dem Kissen. Hier konnte sie sich endlich ein bisschen entspannen. Hier sah sie niemand. Hier urteilte niemand über sie. Hier konnte sich niemand über sie oder ihr Verhalten wundern.

Fürs Erste war sie in Sicherheit.

Neben ihr stand eine Reisetasche mit ihren üblichen schwarzen Klamotten. Darauf lag eine kleine Kulturtasche mit etwas Make-up, einer Haarbürste, einer Zahnbürste und Toilettenartikeln. Sie führte ein einfaches Leben. Minimalistisch. Aus ihrem alten Leben hatte sie bloß eine Sache behalten. Sie langte in die Tasche, holte eine weiße Hasenpfote daraus hervor und ließ sie an der kurzen Kette von ihrem Finger baumeln. Früher hatte sie sie immer bei sich getragen, wohin sie auch ging, überzeugt davon, dass die Pfote ihr Glück brachte. Doch das glaubte sie heute nicht mehr. Ja, mehr noch, sie war nicht sicher, ob es so was wie Glück überhaupt gab. Aber die Hasenpfote war eine kleine Erinnerung daran, wer sie einmal gewesen war und niemals wieder sein würde.

Sie legte sich auf den Schlafsack, um sich vor der Arbeit noch ein wenig auszuruhen.

Während Jessica ihren Mopp schwang, bemerkte sie, dass Schwester Macy im Schwesternzimmer leise vor sich hin summte. Sie wirkte ziemlich unbekümmert. Unbekümmert auf eine seltsame Art und Weise. Aber wenn Jessicas Leben heutzutage etwas war, dann seltsam.