26,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

So viel Aufbruch, Durchbruch, Ausbruch in wenigen Jahren hat es nie zuvor gegeben. Vom Beginn des 20. Jahrhunderts bis zum Ersten Weltkrieg erlebte die Welt Veränderungen in schwindelerregender Dichte. In Gesellschaft, Wissenschaft, Kultur wurden Grenzen gesprengt – und viele Komponisten waren Seismografen und Katalysatoren zugleich. Pelléas et Mélisande, Salome, Pierrot Lunaire, Le Sacre du Printemps sind nur einige der Werke, die uns immer noch herausfordern. Zwei höchst unterschiedliche Protagonisten führen uns in Flammen in den Alltag, in private und politische Dramen, in die Klänge dieser Jahre: Claude Debussy, der in Frankreich eine neue Musiksprache schuf, und die Britin Ethel Smyth, die nicht nur komponierte, sondern auch für das Frauenwahlrecht ins Gefängnis ging, die Aktivistin Emmeline Pankhurst liebte und sich in Wien, Berlin, Paris, London zu Hause fühlte. Auf den Wegen der beiden begegnen wir Genies wie Schönberg und Strauss, folgen Mahler zu Sigmund Freud und Debussy zu Strawinsky. Als diese beiden am Klavier den noch unvollendeten Sacre spielten, ging es den Zuhörern so, wie es allen gehen kann, die sich heute in jene Zeit begeben: «Wir waren niedergestreckt wie von einem Orkan.»

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 586

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

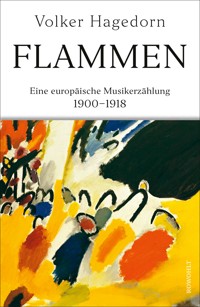

Volker Hagedorn

Flammen

Eine europäische Musikerzählung 1900 - 1918

Über dieses Buch

So viel Aufbruch, Durchbruch, Ausbruch in wenigen Jahren hat es nie zuvor gegeben. Vom Beginn des 20. Jahrhunderts bis zum Ersten Weltkrieg erlebte die Welt Veränderungen in schwindelerregender Dichte. In Gesellschaft, Wissenschaft, Kultur wurden Grenzen gesprengt – und viele Komponisten waren Seismografen und Katalysatoren zugleich. Pelléas et Mélisande, Salome, Pierrot Lunaire, LeSacre du Printemps sind nur einige der Werke, die uns immer noch herausfordern. Die eruptive Kreativität verbindet sich mit der Befreiung der Emotionen; ebenso meint der Titel Flammen den Krieg. Auch der brachte die Musik nicht zum Schweigen, und er ist nicht die einzige Antwort auf die Frage, was das für ein Europa war, was seine Menschen bewegte.

Aus der Nähe erfährt man mehr. Zwei höchst unterschiedliche Protagonisten führen uns in Flammen in den Alltag, in private und politische Dramen, in die Klänge dieser Jahre. Da ist Claude Debussy, der in Frankreich eine neue Musiksprache schuf, da ist die Britin Ethel Smyth, die nicht nur komponierte, sondern auch für das Frauenwahlrecht ins Gefängnis ging, die Aktivistin Emmeline Pankhurst liebte und sich in Wien, Berlin, Paris, London zu Hause fühlte. Auf und neben den Wegen der beiden begegnen wir Genies wie Schönberg und Strauss, folgen Mahler zu Sigmund Freud und Debussy zu Strawinsky. Als diese beiden am Klavier den noch unvollendeten Sacre spielten, ging es den Zuhörern so, wie es allen gehen kann, die sich heute in jene Zeit begeben: «Wir waren niedergestreckt wie von einem Orkan.»

Vita

Volker Hagedorn lebt als Autor und Musiker in Norddeutschland. Für seinen Bestseller «Bachs Welt» erhielt er den Gleim-Literaturpreis 2017, «Der Klang von Paris» wurde von der internationalen Jury der Zeitschrift Opernwelt 2019 als «Buch des Jahres» ausgezeichnet. 2015 war Hagedorn Preisträger der Ben-Witter-Stiftung, 2018 Stipendiat der Fondation Jan Michalski. 1961 geboren, studierte Hagedorn Viola an der Hochschule für Musik und Theater in Hannover und war Feuilletonredakteur der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung sowie Musikredakteur der Leipziger Volkszeitung bis 1996. Er arbeitet seither als freier Autor für u.a. ZEIT, Deutschlandfunk Kultur und VAN; Projekte mit Text und Musik gestaltete er für das SWR Symphonieorchester, die Oper Hannover, die Musiktage Hitzacker, das Musikfest Weimar und die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern. Als Barockbratscher machte Volker Hagedorn zahlreiche Aufnahmen und Tourneen vor allem mit Cantus Cölln.

Impressum

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Mai 2022

Copyright © 2022 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg

Lektorat Uwe Naumann

Covergestaltung Anzinger und Rasp, München

Coverabbildung Ausschnitt aus «Impression III (Konzert)» von Wassily Kandinsky, Gemälde von 1911. München, Städtische Galerie im Lenbachhaus/akg-images

ISBN 978-3-644-00767-3

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

www.rowohlt.de

Inhaltsübersicht

Motto

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Ausblick

Anmerkungen

Verwendete Literatur und Quellen

Namenregister

Musikalische Werke

Nachbemerkung

Bildnachweis

Alles, was wir sehen, könnte auch anders sein.

Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus

Kapitel 1

1902, davor, danach. Paris, Berlin, Wien. Ein Dichter bedroht Claude Debussy. Wer ist Ethel Smyth? Kaiser Wilhelm II. lernt sie kennen. Schrekers Flammen – (k)eine Uraufführung. Kämpfe um Dreyfus und um Pelléas et Mélisande.

Er rast die Treppen hoch, immer zwei Stufen nehmend, seinen Spazierstock umklammernd, mit erneuerter Wut, noch wütender als eine knappe Stunde zuvor, als er in Passy aus dem Fenster der Parterrewohnung auf die rue Raynouard sprang, an seiner entsetzten Frau vorbei, an Georgette, für die er das tut, für die er alles tut, die von diesem Monster, diesem Trottel einfach so über Bord geworfen wurde, von der Bühne gefegt, auf der sie singen sollte, seine Worte! Worte, die er schrieb, ehe noch Georgette in sein Leben kam, und in denen sie doch schon war, Worte, die in Töne zu bringen er diesem Idioten nie hätte erlauben dürfen, «krank im Kopf, wie alle Musiker», denkt Maurice Maeterlinck wieder, «ich werde ihn lehren, wie man sich zu benehmen hat!» Das hat er ihr vorhin zugerufen, der Gedemütigten. Ihn selbst kann nicht einmal die Niederlage vor dem Schiedsgericht demütigen. Gut, sollen sie dieses Machwerk doch aufführen! Es wird durchfallen, zur Hölle damit. Aber vorher soll der Komponist seine Lektion erhalten, an diesem 21. Februar 1902.

Vierter Stock, der Dichter hält inne im schattigen, engen Treppenhaus, 58, rue Cardinet, liest die Namensschilder. Essensgerüche, Mittagszeit. Noch eine Etage! Er reißt an der Schnur der Türglocke. Noch einmal. Die Tür wird geöffnet, eine junge Frau erscheint, keine dreißig, schmal und blass. «Guten Tag, Madame.» Er nimmt den Hut ab. «Ich möchte …» «Mein Mann ist nicht da», sagt sie sofort. Lilly hat das schon häufiger gesagt, selbst dann, wenn seine Klaviertöne ins Treppenhaus drangen, immer beschützt sie ihn. «Natürlich ist er da», sagt Maeterlinck laut. «Monsieur Debussy!», ruft er in den kleinen Korridor. «Ich habe mit Ihnen zu sprechen!» «Monsieur, er ist …»

Er geht einfach hinein, an ihr vorbei, geradeaus, ins Esszimmer zur Straße hin, aus dem eine graue Katze herausschießt, dann ist er schon im Arbeitszimmer rechts daneben, zuerst auf einen leeren Sessel blickend, hinter dem ein Klavier aus Palisanderholz an der Wand steht. Es riecht nach Zigaretten. Claude Debussy ist anwesend. Am Schreibtisch sitzend, am Fenster, hat er den Kopf zur Seite gewandt. Er sagt nichts. Maeterlinck baut sich vor ihm auf, er steht auf einem dicken, weichen Teppich, den Spazierstock erhoben. «Monsieur! Nein, ich habe nicht mit Ihnen zu sprechen. Ich habe Sie zu maßregeln!» Er fasst seinen Stock unterhalb des Knaufs, wie eine Waffe.

Von draußen hört man das fröhliche Geschrei von Schulkindern, die in die Freiheit stürmen, es ist Freitagmittag. Debussy, massig und reglos dasitzend, hat ein Gesicht weiß wie Wachs, noch betont durch die dunklen, gekräuselten Haare, ganz so wie im vorigen Jahr, als er zu Maeterlinck nach Passy kam. Er scheint nur auf dessen Füße zu blicken und macht keine Anstalten aufzustehen. «Monsieur!» Lilly ist gekommen. «Mein Mann ist krank, bitte gehen Sie!» Sie hat ein Fläschchen mit Riechsalz in der Hand und stellt sich zwischen die beiden Männer, die Hand auf Debussys Rücken. Maeterlinck hat seinen Stock sinken lassen. Er steht noch zwei, drei Sekunden da, dann geht er, wortlos.

Seit gut zwei Jahren leben Lilly Texier und Claude Debussy zusammen, im 17. Arrondissement im Nordwesten von Paris, unfern dem Park Monceau, drei Zimmer. Am 23. April 1899 hat sie ihn erstmals hier besucht. «Es gibt keinen Aufzug», hat er vorher entschuldigend geschrieben, und sein erster Brief danach endet: «Impatient de ta bouche, de ton corps et de t’aimer.» Lilly arbeitet als Mannequin in einem der elegantesten Modehäuser, bei Sarah Mayer nahe der Opéra Garnier, wo sie, wie Claude an sie schreibt, «die schlanke Anmut ihres Körpers äußerst luxuriösen Kleidern leiht, die später die verblühten Körper einiger alter Puppen schmücken». Im letzten Herbst des alten Jahrhunderts haben sie geheiratet, der 38-jährige Komponist und Rosalie, 27 Jahre alt. Der Sohn eines Geschirrhändlers, die Tochter eines Telegrafenkontrolleurs. Nach der Trauung im Rathaus des Arrondissements sind sie mit ihren Trauzeugen ins Bierlokal Pousset gezogen, mit dem Dichter Pierre Louÿs, dem Komponisten Erik Satie und zwei weiteren Freunden, und haben für sechs Francs gefeiert, dem Rest von dem, was Debussy am Vormittag mit einer Klavierlektion verdient hatte.

Dass Pierre Louÿs zur Runde zählte, glich fast einer Versöhnung. Paris, die ganze französische Republik ist zerrissen in diesen Jahren der Affäre Dreyfus, es zerreißen viele Familien und Freundschaften dabei. «Mon vieux», hat Louÿs im März 1898 dem Freund Debussy geschrieben, «bist du in die Affäre Dreyfus so verwickelt, dass du es nicht wagst, mir ins Gesicht zu sehen?» Louÿs, der acht Jahre jüngere, der inspirierende und bewundernde Dichterfreund, hält Dreyfus für einen Verräter, und er möchte wissen, wo Debussy steht. Er kann sich wohl denken, dass der Komponist nicht unter jenen war, die auf der Straße Zeitungen verbrannten und den Schriftsteller Émile Zola als «fettes Schwein» besangen, das man ebenfalls verbrennen werde.

Zola hatte sich am 13. Januar 1898 mit einem spektakulären Appell für den inhaftierten Alfred Dreyfus eingesetzt – als Hauptmann der französischen Artillerie sollte er militärische Geheimnisse an die Deutschen weitergegeben haben. Was 1894 mit fünf Fetzen Papier begann, die eine spionierende Putzfrau aus einem Papierkorb der deutschen Botschaft in Paris fischte, führt zur Jahrhundertwende bis an den Rand eines Bürgerkriegs, eines Staatsstreichs – und enthüllt das uralte Feindbild vom verräterischen Juden. Einer, gegen den auch unlautere Mittel erlaubt zu sein scheinen, Fälschungen wie ein Brief, der Dreyfus belasten soll. Die Fälschung fliegt auf, ihr Urheber durchtrennt sich die Kehle.

Da hat Alfred Dreyfus, der aus einer jüdischen Familie im Elsass stammt, bereits mehr als drei Jahre in strenger Isolationshaft auf einer Insel im Atlantik verbracht. Da ist der tatsächliche Informant der Deutschen, ein aus Ungarn stammender Major, längst freigesprochen worden, der Offizier aber, der ihm auf die Spur kam, unehrenhaft aus der Armee entlassen. Émile Zola schreibt, dass das erste Kriegsgericht «einen Angeklagten auf der Grundlage eines geheim gebliebenen Beweisstücks verurteilt hat, und ich klage das zweite Kriegsgericht an, diese Gesetzwidrigkeit auf Befehl gedeckt und dabei seinerseits das Rechtsverbrechen begangen zu haben, wissentlich einen Schuldigen freizusprechen». Die neu gegründete, kaum bekannte Literaturzeitschrift L’aurore, auf deren erster Seite dieses «J’accuse» steht, der Titel sechs Zentimeter hoch, wird innerhalb weniger Stunden 200000 Mal verkauft.

Gleichzeitig greift man in Paris jüdische Geschäfte und Händler und die Häuser bekannter Dreyfusards an. Vor dem Varieté Moulin Rouge am Montmartre verbrennen junge Antisemiten eine Puppe mit dem Namen von Mathieu Dreyfus, dem Bruder des Verurteilten. Zola, 58 Jahre alt, berühmtester lebender Autor Frankreichs, wird wegen Verleumdung verurteilt und entflieht der Haftstrafe nach London. Doch sein «J’accuse» führt zur Wiederaufnahme des Verfahrens gegen Dreyfus. Nach vier Jahren Einzelhaft in einer Hütte auf der Teufelsinsel vor Französisch-Guayana erscheint der 40-Jährige 1899 bis auf die Knochen abgemagert und mit Lücken im Gebiss vor dem Kriegsgericht in Rennes. Einem seiner beiden Anwälte wird auf offener Straße in den Rücken geschossen. Er überlebt, der Attentäter wird nie gefasst. Dreyfus wird erneut verurteilt, aber begnadigt – aus Gründen der «Menschlichkeit», während kein einziger Offizier oder Richter sich zur Rechenschaft gezogen sieht.

So bleibt die Spaltung offen, und es gibt keinen Bereich, den sie nicht erfasst: Familien, Freunde, die Literatur, die Kunst, die Musik. Längst nebensächlich ist die Weitergabe von Details zur hydraulischen Bremse eines 120-Millimeter-Geschützes, wie sie Dreyfus unterstellt wurde. Von dessen Schuld bleibt Louÿs überzeugt. Wie Debussy darüber denkt, erfährt er nie. Doch für eine Weile scheint ihm zu genügen, was ihm der Musiker am 27. März 1898 geschrieben hat: «Du bist der Einzige, in den meine Freundschaft Vertrauen hat.»

Während sich Frankreich zerfleischt, wird Paris aufgerissen, es lärmt wie zu Baron Haussmanns Zeiten. Seit September 1898 arbeiten 2000 Männer Tag und Nacht am ehrgeizigsten Projekt seit dem Eiffelturm, an der ersten Linie einer unterirdischen, elektrisch betriebenen Metro, wie sie in London und Budapest bereits existiert. Zur Weltausstellung im neuen Jahrhundert soll sie auf der Ost-West-Achse, auf sechzehn Kilometern zwischen der Porte de Vincennes und der Porte Maillot, achtzehn Stationen verbinden. Oben bewegt man sich mit 50 Straßenbahnlinien, elektrisch, von Dampfkraft oder Pferdekraft angetrieben, mit 40 Buslinien, vorerst noch von Pferden gezogen, dazwischen rollen 186000 Fahrräder und ab und zu eines von gut 600 Automobilen, fast jedes zweite eine Voiturette von Renault, 250 Kilo leicht, 22 Stundenkilometer schnell, zweisitzig, ohne Dach und ohne Rückwärtsgang, 3500 Francs.

Ein Hauch von Benzin liegt zur Jahrhundertwende hier und da in der Luft, aus der der Gestank der Senkgruben verschwunden ist. Seit Kurzem sind sämtliche Pariser Haushalte an die Kanalisation angeschlossen. Noch aber riecht es in den Straßen neben dem Rauch der Kohleheizungen vor allem nach Pferdemist wie schon 1864, als Manuel Debussy sein kleines Porzellangeschäft in Saint-Germain-en-Laye aufgab und mit dem zweijährigen Achille-Claude, der einjährigen Adèle und ihrer 28-jährigen Mutter Victorine in Paris von einer Behausung in die andere zog, von einem Job zum nächsten, bis er, Kämpfer in der blutig niedergeschlagenen sozialistischen Commune, ins Gefängnis kam. Ausgerechnet auf dem Schlachthügel der Commune, dem Montmartre, wächst seitdem wie ein pompöser Traum die Kirche von Sacré-Cœur empor, in strahlend weißem Travertin, während ringsum in winkligen Gassen die Boheme sich eingenistet hat. Die Kuppel der Kirche wird sich bald schließen. Doch bis zur Weihe dauert es noch lange, sehr lange. Nicht einmal den Termin im fernen Oktober 1914 wird man, als die Bauarbeiten abgeschlossen sind, einhalten können.

Nur ein paar Minuten muss sie vom Hotel Reichshof die Wilhelmstraße entlanggehen, von der Nummer 70 zur Nummer 77. Die beiden hohen gusseisernen Tore zum Vorhof des Palais, sonst um diese Zeit schon geschlossen, sind geöffnet. Kurz nach sieben, Mittwoch, 5. März 1902. Ein Schutzmann winkt sie durch, als sie das Kärtchen vorweist. Der große Festsaal in der ersten Etage ist nicht beleuchtet. Sie geht den Weg zur Wohnung der Bülows, die sie bestens kennt, sie kommt oft zum Musizieren mit Madame de Bülow. Außer ihr wird Ethel Smyth die einzige Dame in der Runde sein, bei einem jener inoffiziellen Diners, die der Kaiser gern im Palais des Reichskanzlers anberaumt, um entspannt zu plaudern. Der Kaiser!

Seine Majestät der Kaiser und König geruhen allergnädigst, Fräulein Smyth kennenlernen zu wollen, ausgerechnet sie, eine englische Komponistin. Und das jetzt, da man in Berlin den Hass auf Engländer fast mit Händen greifen kann und die Leute immer noch glauben, britische Soldaten hätten im afrikanischen Transvaal burische Säuglinge aufgespießt. Es ist keine zwei Monate her, dass Reichskanzler Bernhard von Bülow sich im Reichstag dieser Stimmung beugte und den englischen Kolonialminister brüskierte.

Aber der Kaiser, der Bülow zum Kanzler machte, mit jetzt 43 Jahren ein knappes Jahr jünger als Ethel Smyth, ist ja ein Enkel ihrer Queen Victoria, die im vorigen Jahr starb, und mitten in seinem Reich, in dem neben der Hochindustrie auch die Bühnen florieren, ist es den Bülows gelungen, aus dem Kanzlerpalais an der Wilhelmstraße eine Art römischen Palazzo zu machen – inwendig wenigstens und in dem Bereich, den sie bewohnen, mit all den Bildern und Gobelins, die sie aus Rom mitbrachten, mitsamt Laura Minghetti, der jetzt 73 Jahre alten Mutter der Madame de Bülow, einer feurigen und strengen Italienerin, die es vollkommen lächerlich findet, dass in Deutschland die Herren nach den Diners unter sich sein wollen, um bedeutende Dinge zu besprechen. «Sie werden niemals aus deutschen Köpfen herausbekommen», hat Ethel ihr gesagt, «dass Frauen bestenfalls reines Spielzeug sind.» Auf Französisch, versteht sich, der lingua franca der höheren Kreise in Europa.

Ob sie an diesem Abend ein Spielzeug sein soll? Niemand würde sich dafür schlechter eignen als diese Frau, die schon vor fünfundzwanzig Jahren nur den Kopf schütteln konnte über das ergebene «Mein Mann sagt …» der Professorengattinen in Leipzig, wo Ethel Smyth Musik studiert hat. Nicht, wie so viele junge Frauen, um als passable Pianistin bessere Chancen auf einen Gouvernantenjob zu haben. Sie wollte Komponistin werden, und sie ist es geworden – eine der ersten hauptberuflichen Komponistinnen, neben der Französin Cécile Chaminade und der Deutschen Louise Adolpha Le Beau.

Ihr Vater hat es zuerst für einen Witz gehalten, damals in Frimhurst, dass sie Komposition studieren wollte, in Leipzig. Von dort kam eine der vielen Gouvernanten, die sich auf wechselnden Landsitzen um die acht Kinder des Generalmajors John Henry Smyth und seiner Frau Nina kümmerten. Durch dieses Fräulein Schultz, eine ausgebildete Pianistin, lernte die zwölfjährige Ethel die Sonaten von Beethoven kennen und war entflammt. Später brachte ein Freund der Mutter ihr Wagners Opern und Berlioz’ Instrumentierungslehre nahe und nahm sie mit zu Konzerten in London; er stellte sie dort sogar Clara Schumann vor. Für die siebzehnjährige Ethel stand fest, sie wolle Komposition studieren. «Lieber sehe ich dich unterm Gras!», hat der Generalmajor gebrüllt. Mit einem Hungerstreik hat sie ihren Vater eines Besseren belehrt.

Weil es in England keine ernst zu nehmenden Ausbildungsmöglichkeiten gibt, zieht sie mit achtzehn nach Leipzig und nimmt zuerst privat Klavierunterricht. Mit neunzehn tritt sie ins Konservatorium ein – Komposition bei Carl Reinecke, Klavier bei Louis Maas, Musiktheorie bei Salomon Jadassohn, der ihr nach einem halben Jahr ins Zeugnis schreibt: «Sehr talentvoll u. fleisig sowohl in der Theorie, wie auch in freien Compositionsversuchen.» Dann studiert sie privat Kontrapunkt bei Heinrich von Herzogenberg, verliebt sich in seine Frau Elisabeth, Lisl genannt, und lernt mit den Jahren, aus England immer wieder nach Leipzig kommend, jeden der Großen persönlich kennen, die dort gastieren, von Grieg bis Tschaikowsky. Den verschrobenen Johannes Brahms, für den bei allem Respekt vor Clara Schumann eine Frau keine Komponistin sein kann, trickst Ethel aus, gemeinsam mit Lisl. Sie hat eine zweistimmige Invention im Stil von Bach geschrieben, mit einer kleinen Extravaganz der Harmonik, wie man sie für 1730 allenfalls dem Thomaskantor zutrauen könnte. Lisl kündigt Brahms das Stück als Ausgrabung der Bach-Gesellschaft an und spielt es für ihn, er ruft begeistert: «Dem Kerl fällt doch immer wieder was Neues ein!»

Mittlerweile ist Ethels zweite Oper fertig, ein Einakter, Der Wald, die Berliner Uraufführung steht kurz bevor. Dass Miss Smyth, selbstbewusst und energiegeladen, sich nicht als Spielzeug eignet, weiß auch Reichskanzler Bernhard von Bülow. Er hat sich im Familienkreis mit Interesse ihre Kritik an seiner «Granitbeißer»-Rede angehört und weiß, was er riskiert, wenn er sie direkt neben seinem Dienstherrn Wilhelm II. platziert. Denn das tut er, vermutlich auch auf sanften Druck seiner Frau und in der Hoffnung, der Theaterliebhaber Wilhelm werde sich mit einer Komponistin nicht langweilen, deren Werk an der Berliner Hofoper gespielt werden soll, die sich mit dem englischen Botschafter in Berlin, Frank Lascelles, bestens versteht und diesen sogar zum Golfspiel begleitet. Mit Lascelles’ Tochter Florence hat Ethel ausführlich ihre Garderobe für diesen Abend im Kanzlerpalais besprochen.

Harnack ist da, der Theologe mit dem Adlergesicht und einer Aureole grauer Locken, «Hoftheologe», wie Bülow ihn mitunter bissig tituliert, da der 53-jährige Ordinarius für Kirchengeschichte die Kunst, dem Monarchen zu schmeicheln, besonders gut beherrscht, auch wenn ihn an diesem Abend der Hofmaler Anton von Werner noch übertreffen wird. Lichnowsky natürlich, Anfang vierzig, der auf keiner Party fehlt, der Hausfreund und «zahme Kater», wie Ethel ihn für sich nennt, nicht ahnend, welch geschickter Strippenzieher dieser Plauderer ist. Ein Architekt ist zugegen, den der Hausherr mit ein paar Umbauten beauftragen möchte, und noch fünf oder sechs weitere Herren, teils in Ausgehuniform, teils zivil, mit hohen, engen, weißen Hemdkragen, Krawatten, Westen, Uhrketten, glänzendem Schuhwerk. Und der stattliche 52-jährige Bernhard von Bülow, charmant und faszinierend. Wie kann einer, der so wenig Zeit zum Lesen hat, so belesen sein? Wie kann einer, dessen Reisen und Reden in der europäischen Presse reflektiert werden und weltpolitische Folgen haben, so gelassen sein?

In all dem männlichen Schwarz-Weiß leuchtet Maria de Bülow, gut ein Jahr älter als ihr Mann. Noch immer spürt man, was im vorigen Jahrhundert so viele um den Verstand brachte, die in ihre Nähe gerieten. Ethel spürt es ebenfalls. Und Wilhelm II., hat man ihr gesagt, schätzt Madame mehr als jede andere Dame im Reich, ausgenommen natürlich Kaiserin Auguste Viktoria, mit der er sieben Kinder hat. Wo bleibt er übrigens?

Die Dienstmädchen, die rechts und links der Tür zum Speisesaal auf Winke der Hausherrin warten, scheinen plötzlich zu versteinern, und die Gespräche der Gäste, die um die gedeckte Tafel herumstehen, unterliegen einem rasanten decrescendo. Ethel muss an einen Schüler der 6th Form denken, Primaner, wie sie hier heißen, als sie ihn eintreten sieht. Wilhelm II. trägt eine Art schwarzes Messgewand, einer englischen Schuluniform nicht unähnlich, freilich mit Achselschnüren und einem Schwert an der linken Seite, auf dem die Hand ruht. Er hat etwas Jungenhaftes, bei aller Würde, er bewegt sich geschmeidig. Man spricht wieder, nur keine Förmlichkeiten, sans façon! Ethel, mit den Royals ihrer Heimat gut bekannt, sieht die Familienähnlichkeit, trotz der kurios an den Wangen hochgezwirbelten Bartspitzen. Die Hautfarbe ist dunkler als die seiner Mutter, das Gesicht etwas härter, der Umgang nicht: Ethel findet diesen Herrscher über 57 Millionen Untertanen angenehm und natürlich. Englisch spricht er fließend, so wie sie Deutsch – neben Französisch und Italienisch.

Ihm gefällt es, dass diese Nachbarin, die rechts von ihm und links von Fürst Lichnowsky sitzt, nicht vor Respekt erstarrt. Die Gräfin von Bülow hätte ihr gar nicht erst den Rat geben müssen, mit dem Kaiser «absolut natürlich» umzugehen. Smyth beherrscht zwar die Etikette, sie weiß gute Manieren sogar sehr zu schätzen, aber jede Art und Form der Unterwerfung ist ihr verhasst.

Er habe Großes über sie gehört, sagt Wilhelm II. höflich, aber nicht formell, während die Schildkrötensuppe aufgetragen wird, und kommt gleich auf ihre Oper zu sprechen, die in «seiner Oper» gespielt werden soll, dem Hoftheater seit Friedrichs des Großen Zeiten, und auf das jähe Ableben des Intendanten Georg Pierson vor einer Woche. Was des Allerhöchsten musikalische Kenntnisse angeht, kommt Ethel schnell zu einem ähnlichen Befund wie Cosima Wagner, die bei den Bülows auch schon mit dem deutschen Kaiser plauderte: «Um ihm auch nur die Anfangsgründe der Kunst klarzumachen, müsste ich drei Jahre mit ihm allein auf einer einsamen Insel sein.»

Eine Märchenoper also, im deutschen Walde? Vortrefflich. Er halte nichts von Künstlern, sagt er, die in Stil und Sujet «in den Rinnstein niedersteigen», und Herr von Werner auf der anderen Seite des Tisches lässt ein «Oh ja! Oh ja!» verlauten, tupft sich den Mund ab und möchte Namen nennen, als der Kaiser ganz grundsätzlich wird: «Ein Mann ist in der Lage, einen Baum zu malen. Schön! Ein anderer kann einen Menschen darstellen. Noch schöner! Doch das wirkliche Problem ist, Mann und Baum auf einer Leinwand auf künstlerische Weise zu vereinen.» Ethel weiß nicht, was sie dazu sagen soll, während Kanzler Bülow seltsam träumerisch in die Ferne blickt. Der Maler aber murmelt, ohne den Kaiser anzusehen, wie von Bewunderung überwältigt: «Eine erstaunliche Äußerung! Die ganze Funktion der Kunst in einem Satz zusammengefasst!»

Anton von Werner kommt das bemerkenswerte Verdienst zu, Frauen vom Kunststudium an der Berliner Akademie ausgeschlossen zu haben, 1879 hat er das in den Regularien festschreiben lassen. Es wurden zu viele Künstlerinnen, und zu gute. Aber die gibt es ja auch anderswo, und so wurde vor sieben Jahren eine Meisterschülerin von Franz Lenbach in München, Vilma Parlaghy, von Wilhelm II. mit der Anfertigung seines Porträts beauftragt. Das hat Herr von Werner ungern gesehen. Er ist es immerhin, der auf fünf mal sechs Metern die Proklamierung des Deutschen Kaiserreiches am 18. Januar 1871 im Schloss von Versailles verherrlichte, einen für die Franzosen zutiefst demütigenden Vorgang nach der verheerenden Belagerung von Paris und der Kapitulation ihrer Truppen. Wilhelm II. wird darauf noch zu sprechen kommen …

Inzwischen ist man beim Tafelspitz, einem Gericht, das Fürstin von Bülow wohl auch deswegen gewählt hat, weil das zartmürbe Fleisch dem hohen Gast das Zerteilen erleichtert. Erst jetzt bemerkt Ethel, dass ihr Nachbar nur in der rechten Hand Besteck hält, ein spezielles. Es ist eine Kombination aus Messer und Gabel, die der Kaiser äußerst geschickt verwendet. Sie muss sich zwingen, nicht auf seinen Teller zu spähen. Sein linker Arm ist seit Komplikationen bei der Geburt nur begrenzt bewegungsfähig und kürzer als der rechte. Darum auch lässt Wilhelm II., wenn er steht, die linke Hand gern auf dem Schwertknauf ruhen. Und er steht, wie sich nach dem Essen erweist, überaus gern.

Soeben, sagt er zu Smyth, als man sich erhebt, habe er einen Brief von Eugénie erhalten, der einstigen Kaiserin von Frankreich. Er weiß offenbar, dass die Engländerin in enger Verbindung zu ihr steht. Es ist nun gut zehn Jahre her, dass Ethel Smyth mit dieser Dame durch die Adria segelte, eine späte demoiselle d’honneur der María Eugenia Ignacia Agustina de Palafox Portocarrero de Guzmán y Kirkpatrick, bis 1870 letzte und schönste Kaiserin der Franzosen, in reiferen Jahren noch immer von überwältigender Anmut. Nach dem Ableben ihres Mannes, vormals Napoléon III., hatte sie im englischen Exil einen Landsitz unfern dem der Smyths bezogen und war entzückt, in Ethels Mutter eine gebildete Nachbarin zu finden, die das Französische fließend beherrschte.

Nach dem Tod der Nina Smyth lud sie deren zweitälteste Tochter zur Jachttour in der Adria ein. Schier irreal, wie im Sommer 1891 die Thistle von Korfu über Venedig nach Monaco kreuzt, hier und da die Häfen des Hochadels anlaufend wie etwa den der Insel Lampedusa und ihres Fürsten, des «Leoparden». Die Thistle ist ein luxuriöser Dreimaster mit Dampfmaschine, 544 Tonnen schwer, mit 23 Mann Besatzung und einem Dutzend Köche und Kammerdiener für gerade einmal drei Passagiere: die Impératrice Eugénie, Graf Giuseppe Primoli, Gégé genannt, passionierter Fotograf und Urgroßneffe von Napoléon Bonaparte – und Ethel Smyth, die auf dieser Fahrt ihr bis dahin größtes Werk schreibt, gewidmet einer unnahbaren Freundin, die sie wie eine Heilige verehrt – eine Messe in D-Dur für vier Solisten, Chor und Orchester.

Die Exkaiserin sorgt im selben Jahr dafür, dass Smyth ihr Werk Queen Victoria persönlich vorstellen kann – in einem ihrer schottischen Gutshöfe unfern von Balmoral, bei stürmischem Oktoberwetter. Eine winzig kleine Dame von 72 Jahren ist die Königin, mit wundervollen blauen Augen und einem Strohhut auf dem Kopf, den ein schwarzes Band hält, am Stock gehend, aber keine Hilfe duldend. Es schadet natürlich nichts, dass der Bischof von Rochester der Schwager von Ethels ältester Schwester ist, aber Victoria scheint es wirklich zu gefallen, was die kühne junge Dame da vorführt: Klavier spielend, mit den Füßen trommelnd, Trompeteneinsätze mit der Stimme akzentuierend, sämtliche Solopartien selbst singend und die Choreinsätze dazu, das ganze Benedictus, das ganze Sanctus … Wenig später darf Ethel Smyth das vor versammeltem Hofstaat auf Schloss Balmoral wiederholen, nach einem Dinner. Die Höflinge lauschen schreckensstarr – der Königin und ihrer Familie gefällt es. «Good night … We hope that we shall see you at Windsor», sagt Victoria zum Abschied. Das ist weit mehr, als sie höflicherweise sagen müsste.

Eineinhalb Stunden lang spielte und sang Ethel Smyth in ihrem Haus One Oak im Dezember 1901 für den amerikanischen Starporträtisten John Singer Sargent, der sie währenddessen mit Kohlestift zeichnete.

Ihre Anerkennung bewirkt, dass Ethels Smyths große Messe im Januar 1893 in der Royal Albert Hall uraufgeführt wird. Der Kritiker der World kommt nach ein paar Einwänden und dem Beiseiteräumen aktueller Konkurrenz wie Antonín Dvořáks Requiem – «langweilig und mechanisch» – zur Sache: «Vor allem ist das interessant als Beginn dessen, was ich so oft prophezeit habe: Die Eroberung der für ein großes Publikum geschriebenen Musik durch Frauen. (…) Da Frauen in der Profession Victor Hugos auffallend erfolgreich sind, kann ich nicht erkennen, warum sie nicht gleichermaßen in der von Liszt Erfolg haben sollten, wenn sie ihre Aufmerksamkeit darauf richten.» Dieser 37-jährige Kritiker ist einer der eigensinnigsten Köpfe der Zeit. Er heißt George Bernard Shaw.

Wie lange ist das alles her, und wie fern hier im Berliner Kanzlerpalais! Ethels kaiserliche Beschützerin Eugénie ist für Wilhelm nur ein Anlass, die Rolle seines «Großpapas» nach 1870 herauszustreichen, inzwischen fließend englisch redend. Wilhelm I. sei es viel mehr als Bismarck gewesen, der die deutschen Lande zum Reich vereinigt habe. Schon ehe Bismarck die berüchtigte Emser Depesche veröffentlicht habe, seien die Franzosen auf dem Kriegspfad gewesen! Dann versichert er Ethel Smyth, jederzeit sein Bestes versucht zu haben, mit der britischen Regierung zusammenzuarbeiten, es sei aber die schlechteste von allen auf der Welt. «Ich bitte Lord Salisbury, mir zu helfen, eine Ladestelle für Kohlen zu bekommen, an der chinesischen Küste, and, my dear Miss Smyth, he simply laughs at me!» Er wirbelt herum, mit einem kindlichen Jauchzer, und schlägt sich auf die Schenkel. «Und was tue ich? Ich nehme Kiautschou ein!» Es klingt, als sei das gestern gewesen, mit ihm persönlich an der Spitze eines todesmutigen Landungskorps. Doch die kampflose Einnahme der Bucht im Südosten Chinas liegt fünf Jahre zurück.

China, das führungsschwache Riesenreich, wird von den Großmächten als formidable Beute betrachtet. Japan hat Taiwan annektiert, die Deutschen kontrollieren Kiautschou mit dem Hafen Tsingtau, als «Schutzgebiet» für 99 Jahre gepachtet, französische Eisenbahnen fahren durch die Provinz Yunnan, Hongkong ist schon seit 1843 britische Kronkolonie. Vor zwei Jahren hat die maßlose Arroganz der Europäer den Widerstand junger Chinesen, der «Boxer», entfesselt, es kam zu Morden an Missionaren und Offizieren. In Peking waren rund 1000 Ausländer eingeschlossen, der deutsche Gesandte wurde erschossen, und noch 229 Ausländer verloren das Leben, ehe eine Armee der acht Großmächte ihre Landsleute befreite. Danach wurde China eine Entschädigungszahlung auferlegt, die das Reich nun fast ruiniert.

Ethel Smyth hat neulich in der Berliner Hofoper eine Delegation des chinesischen Kaiserhauses gesehen, eigens angereist, um sich zu entschuldigen, und sie feiner und kultivierter gefunden als die uniformierten Automaten, so erschienen ihr die deutschen Offiziere, die auf diese vermeintlichen Barbaren herabblickten. Immerhin konnten sich die Chinesen in Würde bewegen, anders als die Samoaner, Männer und Frauen, aus einem weiteren «Schutzgebiet» herbeigeschafft, die im Sommer 1900 für 50 Pfennig Eintritt im Berliner Zoo zu besichtigen waren, singend und tanzend. «Zu dauernder Arbeit ist der Samoaner nicht zu bewegen», erklärte der Katalog. Und der hellwache Alfred Kerr schrieb unbekümmert: «Sie haben was Vegetatives, und die Frauenzimmer riechen förmlich nach Pierre Loti …»

Die Komponistin verteidigt die britische Regierung, besonders den Kolonialminister Chamberlain, was den Kaiser überraschenderweise begeistert. Er scheint vollständig vergessen zu haben, dass nach seiner Ansicht Frauen nur mit Kindern, Küche und Kirche befasst sein sollten und mit dem Wahlrecht vollständig überfordert wären. Er setzt das Gespräch mit ihr, stehenderweise, noch eine ganze Stunde fort, unter den besorgten Blicken seines Kanzlers. «Das britische Empire», sagt sie, «ist so groß – man kann eher einen Gletscher dazu bringen, sich schneller zu bewegen. Die Politiker müssen auf dieses Tempo eingehen – wie Chorleiter!» Er starrt sie an: «Es ist gut, was Sie sagen. Und es könnte sein, dass Sie recht haben.» Es könnte auch sein, dass es zu diesem Zeitpunkt schon zu spät ist, die Interessen der beiden Großmächte zu harmonisieren. Dass Bernhard von Bülow, der Gastgeber, mit seiner viel zitierten «Granitbeißer»-Rede vor fünf Wochen diejenigen in England gestärkt hat, die im deutschen Kaiserreich den Feind Nummer eins sehen.

Bülow war es ja auch, der nach der Einnahme von Kiautschou erklärt hatte: «Wir wollen niemanden in den Schatten stellen, aber wir verlangen auch unseren Platz an der Sonne.» Der zwei Jahre später sagte: «Träumend beiseite stehen, während andere Leute sich den Kuchen teilen, das können wir nicht, und das wollen wir nicht.» Um nach dem Hinweis, es gehe «um die friedliche Ausdehnung unseres Handels und seiner Stützpunkte», wieder einen dieser gefährlichen Sätze zu äußern: «In dem kommenden Jahrhundert wird das deutsche Volk Hammer oder Amboss sein.» Als sich endlich, nach ganzen eineinviertel Stunden, der Kaiser anderen zuwendet, landet die erschöpfte Ethel Smyth neben Bernhard von Bülow, der gleich beim Thema bleibt. Er habe über Minister Chamberlain negativ sprechen müssen, weil er mit jedem freundlichen Wort Deutschland gegen sich aufgebracht haben würde! Hofft er am Ende, dass sie das dem britischen Botschafter beim Golfspiel erzählt?

Ende April 1902 soll die Oper Pelléas et Mélisande uraufgeführt werden. Seit neun Jahren schon gehört Maurice Maeterlincks trauriges, märchenhaftes Schauspiel zum Leben Debussys. Er hatte es bereits gelesen, ehe er 1893 die Uraufführung in Paris besuchte, die einzige Vorstellung, weitere folgten erst einmal nicht. Er bat Maeterlinck, den Gleichaltrigen, den jungen belgischen Dichter, um die Erlaubnis, das Stück zu vertonen, und erhielt sie. Mitten im vierten Akt fing er an, mit den Worten des Pelléas, der am Brunnen auf Mélisande wartet. «Das ist der letzte Abend … der letzte Abend … alles muss aufhören … ich habe wie ein Kind um etwas herumgespielt, das ich nicht argwöhnte … ich habe träumend zwischen den Fallstricken des Schicksals gespielt … Wer hat mich plötzlich geweckt? Ich werde fliehen, schreiend vor Freude und Schmerz, wie ein Blinder, der vor dem Brand seines Hauses flieht.»

Pelléas et Mélisande, das ist die Geschichte einer jungen Frau, die aus einer unbestimmten, fernen Welt in den Wald des Schlosses Allemonde gerät und dort Golaud begegnet, einem der Bewohner des Schlosses, das abgeschieden an der Meeresküste sich erhebt. Er nimmt die Verirrte mit, und sie lernt die Familie kennen: den alten König, dessen Tochter, die die Mutter von Golaud und dessen jüngerem Halbbruder Pelléas ist. Mélisande wird Golauds Frau und erwartet sein Kind – einen Sohn aus früherer Ehe hat er bereits. Sie liebt aber den sensibleren Pelléas. Einem ihrer Treffen lauert Golaud auf, er tötet seinen Rivalen. Als Mélisande im Schloss ihr Kind zur Welt gebracht hat, stirbt sie.

Damit ist nichts gesagt über die Welt der Seele, die in einer einfachen, plastischen, leuchtenden, symbolischen Sprache zur Wirklichkeit wird, über die beschwiegenen Abgründe, die alle Gestalten verbinden und trennen, über die unheimliche Körperlichkeit dieser Sprache, die in der Ferne des Märchenhaften die Nähe des Seelischen spüren lässt. Bald nachdem Debussy mit der Komposition begonnen hat, besucht er den belgischen Dichter in Gent. Der ist auch mit Kürzungen einverstanden. Im Oktober 1895 gibt Maeterlinck dem Musiker die schriftliche Erlaubnis, die Oper aufzuführen, «wo, wie und wann Sie es wünschen». Keiner von beiden hätte sich vorstellen können, dass dieser Brief einmal zu einem der bittersten Zerwürfnisse führen würde, die es je zwischen zwei großen Künstlern gegeben hat. Noch weniger, welche Zeitläufte die Oper Pelléas et Mélisande danach überstehen würde.

Am 1. Februar 1900, nachdem Debussy an der Reinschrift von Pelléas gesessen hat, geht er abends in die Generalprobe der Oper Louise, missmutig. Er muss sich blicken lassen in der Opéra-Comique, wo man sein Werk zu spielen erwägt. Er mag den Neubau nicht, die mittlerweile dritte Salle Favart nahe dem Boulevard des Italiens. Beide Vorgängerbauten sind niedergebrannt. Das neue Haus, 1899 eröffnet, ist wie jetzt alle Pariser Theater durchweg elektrisch beleuchtet und gleicht, wie Debussy findet, einer Mischung aus Bankgebäude und Bahnhof.

Gustave Charpentier, wenig älter als Debussy, selbst aus kleinen Verhältnissen kommend, feiert in Louise die Pariser Boheme, Montmartre, das unbürgerliche Leben. Ist das die Oper der Gegenwart? Nach dem Finale verlässt Debussy das Haus so schnell, dass er nicht einmal seinen Freund Pierre Louÿs trifft, der auch da ist, wie alle da sind, auch Jules Massenet, Charpentiers Lehrer, Vincent d’Indy, eine Reihe von Kritikern der rund zwanzig in Paris erscheinenden Zeitungen, und Opernenthusiasten wie der Herr, der neben Debussy an der Haltestelle steht – ein paar Minuten von der Comique entfernt, auf dem Platz der Opéra Garnier, wo sieben Tramlinien verkehren. «Ah, wie viele Jahre hat man darauf warten müssen!», sagt der Mann strahlend.

«Was meinen Sie? Warten worauf? Die Tram?» Debussy entzündet eine Zigarette. «Pardon! Ich sah Sie vor mir aus der Salle Favart gehen, Monsieur. Louise! Endlich eine wahrhaft französische Oper, von einem, der die Lektion des allmächtigen Wagner kennt, aber nur übernimmt, was zu uns passt, zur französischen Rasse.» «Sacré mâtin, Sie erkennen wohl nicht, dass das tausendmal konventioneller ist als die Hugenotten …» «Monsieur, das ist doch ein neuer Geist voller Liebe, Schmerz, Melancholie, Freude, Passionen …» «Das soll Leben sein! … Gott im Himmel! Ich würde lieber sofort sterben! Das ist Bierstubenkunst!» «Aber nein, das ist die Gegenwart!», ruft der Enthusiast. «Hätten Sie denn gern immer noch Götter und Helden? Hier erleben Sie die Realität. Die Arbeiter, Bohemiens, Grisetten, die Hungernden. Man könnte Charpentier vorwerfen, die Sprache sei oft zu vulgär, und weil die Musik ihr folgt, ist sie manchmal … nun, da gibt es stilistische Längen.»

«Meinen Sie die cris de Paris? Sie sind rhythmisch so reizvoll. Und dieser Rompreisträger macht Kantilenen an den Mond daraus und schleppt sie durch Lehrbuchharmonien!» «Ich bestreite nicht, dass es auch ein paar unnötige Takte gibt. Nicht so wichtig! Was ihm gelingt, ist eine Schlichtheit, mit raffinierten Mitteln, eine Schlichtheit, sage ich, die uns unendlich berühren kann!» «Sie vielleicht! Ich höre da die Sentimentalität des Monsieur, der um vier Uhr morgens nach Hause kommt und gerührt ist über die Straßenkehrer und Lumpensammler. Und er bildet sich ein, sich in die Seelenzustände der armen Leute hineinversetzen zu können!» Debussy wirft die Zigarette weg, der andere denkt nach und erklärt: «Nun, diesen Leuten wird hier ein wenig Poesie zugestanden. Wenn Sie Prosa bevorzugen, lesen Sie besser Zola!»

Der Komponist blickt über den Platz. «Da kommt meine Tram», sagt er. Schwer rumpelnd nähert sich der zweistöckige Vierzehn-Tonnen-Akku-Wagen mit dem Linienschild «TN» der Haltestelle. «Ich muss hinüber, Monsieur», ruft der andere im Weggehen, «meine kommt auch. Sind Sie wenigstens mit dem Dirigenten einverstanden? Ich habe das Orchester länger nicht so sicher, so feurig …» «Messager ist gut», brummt Debussy.

Louise wird ein rasender Erfolg. Ein Grund mehr, sich mit Pelléas zu beeilen, außer für Debussy, der auf Druck oft trotzig reagiert. Er liefert die Partitur nicht vor dem letzten Apriltag ab, wie sein Verleger sich das wünscht. Georges Hartmann wird die Partitur überhaupt niemals sehen. «Das Schicksal behandelt mich wahrhaftig mit beißender Ironie», schreibt Debussy Mitte Mai 1900 an Louÿs. «Ich finde den einzigen Verleger, der sich auf meine empfindliche kleine Seele einlassen kann, und er muss sterben!» Am 23. April ist Hartmann mit 56 Jahren einer jähen Krankheit erlegen. Nun fehlt dem Komponisten der Realisierer, der Motivierer, der an ihn glaubt, und nicht zuletzt der Mann, der immer wieder die Miete für ihn zahlt. Ein Trost ist vorerst, dass im gigantischen Programm der Weltausstellung auch Debussys Streichquartett und zwei weitere seiner Werke aufgeführt werden. Und Lilly erwartet ein Kind. Lilly, von deren langen, lockigen, mal blonden, mal kastanienbraunen Haaren er schwärmt wie Pelléas von denen der Mélisande, mit der sie, schmal, blass, mädchenhaft, viel Ähnlichkeit hat.

Sieht man die beiden im Sommer 1900 über die Esplanade des Invalides gehen, wo ein Team der Brüder Lumière seinen cinématographe aufgebaut hat, emsig kurbelnd? Auf dem weiten Platz dreht sich ein Mann kurz nach der Kamera um, während er mit seiner Frau gen Süden schlendert – groß, vollbärtig, auf den massigen Kopf einen hellen Strohhut gezwängt. Man könnte meinen, es sei Claude Debussy, rechts neben einer zierlichen, im bodenlangen dunklen Kleid anmutig gehenden Lilly, die ihren hellen Hut mit dunkler Feder geschmückt und mit weißem Schleier am Haar festgesteckt hat, von ihrem Begleiter gelegentlich zart am Rücken berührt, in stummen 26 Sekunden auf Zelluloid.

Weiter zum zur nahen «Straße der Zukunft». Vorsichtig setzt Lilly den Fuß auf das trottoir roulant, und Claude hilft ihr hinauf, zuerst auf das langsamere von zwei Laufbändern nebeneinander, die eine Hauptattraktion der Expo sind, in sieben Metern Höhe. Zuerst begibt man sich auf eine feste Plattform, neben der sich zwei Laufbänder aus Holzsegmenten bewegen, mit Elektromotoren auf Schienen, die dem Dreieck zwischen Invalidendom, Eiffelturm und Seineufer folgen. Das innere Band bewegt sich mit vier Stundenkilometern, das äußere doppelt so schnell. Das Betreten ist für die Damen wegen ihrer fast bodenlangen Kleider eine kleine Herausforderung, aber immerhin gibt es Holzsäulen zum Festhalten. Die Herren springen gern demonstrativ sportlich auf den rollenden Weg, wo sie dann, stehend, sofort ihre Zigaretten und Zigarren entzünden, um das Panorama der Stadt an sich vorbeifließen zu lassen – und ab und an einem der cinématographes in die Linse zu blicken.

Marcel Proust, einer der bis zu 70000 Trittbrettfahrer täglich, vergleicht noch 20 Jahre später die Romane Gustave Flauberts mit einem trottoir roulant, das der Leser besteige. Lange wird sich das Riesenkarussell im Gedächtnis der Millionen von Besuchern bewegen, ein sanft rumpelndes Spielzeug, das sich wie in einer ewigen Kindheit dreht, während Rohrpost, Telefon, Automobil, Metro ins neue Jahrhundert führen, Filme auch, sogar mit Tönen: Auf eine riesige Leinwand projizieren die Lumières vor 25000 Zuschauern bewegte Bilder aus der Oper, zu denen man Tonaufnahmen vernimmt. Es wird nicht mehr lange dauern, bis auch Claude Debussy vor einem Schalltrichter spielt.

Mitten in dieser vom Fortschritt berauschten Stadt des Lichts, wo am gigantischen Eingangstor der Weltausstellung 3200 Glühbirnen und 40 Bogenlichtlampen die Nacht zum Tage machen, steht dunkel die «Symphonie aus Stein», wie Victor Hugo die Kathedrale von Notre-Dame genannt hat. Sie birgt jene Orgel, die Aristide Cavaillé-Coll 1868 mit rund 5000 Pfeifen und 86 Registern fertiggestellt hat, im Farbenrausch des Zweiten Kaiserreiches. Als im Mai 1900 der neue Titularorganist seinen Dienst antritt, werden die fünf Manuale seiner Orgel von zwei alten Petroleumlampen beleuchtet, die Pedale von einer Kerze in einer Kutschenlaterne. In ihrem trüben Licht erkennt Louis Vierne eine Kruste von getrocknetem Schlamm, die Fußklaviatur ähnelt einem Fußabtreter. Und wie seit Jahrhunderten schon werden die Blasbälge von Helfern bedient, den Kalkanten. Es ist ein Quintett verwahrloster, stets angezechter Tagelöhner, und sie müssen erst einmal sauber machen. Nur mühsam kann der 29-jährige Vierne sehen, ob ihnen das gelingt. Er ist halb blind. Aber er wird bis zu seinem Tod 37 Jahre später diese schlecht bezahlte Stelle behalten – und in seinen großen Orgelsymphonien Romane des Lebens und Leidens komponieren.

Im August erleidet Lilly eine Fehlgeburt, einen Monat später widerfährt das gleiche Louise, der Frau von Pierre Louÿs, die dabei fast verblutet. So fern von der Realität ist Maeterlincks Märchen nicht, in dem Mélisande die vorzeitige Geburt ihres Kindes nicht überlebt, das möglicherweise ebenfalls stirbt. Das Kind eines Mannes, den Mélisande nicht liebt, der die Verirrte zum Sitz seiner Familie gebracht, zu seiner Frau gemacht hat und auf ihre Traurigkeit wie ein hilfloser Bürger, wie ein Charles Bovary reagiert und sogar zugesteht, dass das Schloss, die ganze Gegend etwas bedrückend sein mag: «Aber das alles kann man fröhlicher machen, wenn man will. Und dann, die Freude, die Freude, die hat man nicht alle Tage … du weinst, weil du den Himmel nicht siehst? Aber, aber, in deinem Alter weint man doch nicht mehr um solche Dinge!»

Obwohl auch 1901 weder Partitur noch Klavierauszug gedruckt sind, entschließt sich Albert Carré, Chef der Opéra-Comique, Pelléas et Mélisande auf die Bühne zu bringen. Maurice Maeterlinck ist begeistert, und in seiner Lebensgefährtin Georgette Leblanc sieht er die Idealbesetzung. 1869 in Rouen geboren, war sie in Brüssel die erste blonde Carmen, spielte den Rest des Ensembles an die Wand und entflammte den Dichter für sich, mit dem sie dann nach Paris gezogen ist. Dort veranstaltet sie causeries, weniger Liederabende als unberechenbare Performances, in denen Stéphane Mallarmé erlebt, wie der «Flug ihrer nackten Arme» musikalischer Ausdruck wird: «Sie selbst ist die Quelle von Oper und Drama.» Opernchef Albert Carré verpflichtet sie 1899 als Carmen für die Eröffnungspremiere der neuen Salle Favart, wo ihr heftiger Realismus – sie hat für die Rolle in Granada recherchiert und wirft auf der Bühne mit Apfelsinen – das Publikum entzweit. Sie gilt als «intelligent», was viele Männer nach wie vor für keine erstrebenswerte weibliche Eigenschaft halten. Und sie denkt nicht daran, sich auf die Avancen des Opernchefs einzulassen.

Im Sommer 1901 begibt sich Debussy in den Pariser Vorort Passy, um ihr und dem Dichter seine Oper vorzustellen. Maeterlinck bewohnt das Erdgeschoss eines Hauses im Empirestil, dessen Terrasse fast bis zur Seine hinabreicht. Tulpenbeete, hier und da große Bäume. Im Arbeitszimmer zieren vergoldete Rosetten eine weiße Wand, dazu fotografische Reproduktionen von Gemälden der Renaissance. Auf einem Regal sind Werke der wenigen Autoren versammelt, die er liebt: Shakespeare, Corneille, La Bruyère, Montaigne. Debussy ist beeindruckt. «Er machte sparsame Gesten und lächelte wenig», erinnert sich Georgette Leblanc.

Sie hat an diesem Nachmittag den Eindruck, dass die beiden Männer einander defensiv gegenüberstehen. Sie spürt bei Debussy eine geradezu körperliche Zurückhaltung, eine schmerzvolle Sensibilität, sogar etwas Kränkliches, das auf seine Stunde lauert. Vor ihrem Gefährten Maurice sieht sie das vertraute imaginäre Warnschild: «Stören Sie mich nicht.» Bei Debussy scheint es zu lauten: «Lassen Sie mich nicht leiden.» Seine Blicke haben eine etwas starre Intensität, die keine Reaktion erwartet. Am befremdlichsten findet Georgette den Körper dieses Mannes, «gebaut für eine Kraft, von der er ganz offensichtlich nicht bewohnt wurde. Seine Kraft war von seinem Genie aufgesogen worden.»

Dieses Genie macht sich bemerkbar, als Debussy aus seiner Partitur spielt. Während Maeterlinck, den Musik kaum interessiert, dabei fast einschläft, ist Georgette Leblanc begeistert. Sie bringt den Komponisten dazu, sich mehrere Male mit ihr zum Proben zu treffen, aber Debussy ist sich nicht sicher – sie durchdringt den Text zutiefst, aber von ihrer «gewalttätigen» Carmen zur zerbrechlichen Kindfrau Mélisande ist es ein weiter Weg, wie er ihr selbst sagt. Für Operndirektor Carré kommt Leblanc nicht mehr infrage, weil sie ihm einen Korb gab. Debussy ist als Diplomat vollkommen überfordert. Er hat mit der energischen Sängerin selbst dann noch Verabredungen zum Proben, Ende 1901, als die Besetzung der Uraufführung nahezu feststeht – ohne sie.

Mélisande ist die Schottin Mary Garden, 27 Jahre alt, die als Einspringerin in Louise zur Sensation wurde. Sie und weitere vier Solisten treffen sich mit Opernchef Carré und dem Komponisten in der Wohnung des Dirigenten André Messager. Abschriften des Klavierauszugs haben sie bereits. Die blutjunge Jeanne Gerville-Réache wird Geneviève sein, Mutter von Pelléas und Golaud. Jean Périer ist ein 32-jähriger hoher Bariton, der auch in Stummfilmen auftritt; der gleichaltrige Bassbariton Hector Dufranne ist ein erprobter Alberich. Der greise König Arkel ist Félix Vieuille, der an der Comique bis jetzt nur Nebenrollen sang. Debussy erscheint zuletzt und setzt sich nach kurzer Begrüßung an den Flügel, die anderen schlagen ihre Noten auf.

Er singt alle Partien selbst, mit seiner Grabesstimme, höhere Passagen eine Oktave tiefer. Seltsame Atmosphäre, Unbehagen zunächst. Dirigent Messager, der sich seit vier Jahren um dieses Werk bemüht, spürt Misstrauen und Widerstand bei den Sängern. Doch Debussy hat etwas Unwiderstehliches. Zuerst wächst die Aufmerksamkeit, dann die Ergriffenheit. Mary Garden hat das Gefühl, sich beim Zuhören in eine andere zu verwandeln. Zwei Stunden fliegen dahin. «C’est toi, Mélisande?» «Oui.» Sie spricht schon selbst stumm dieses «Ja», in der Szene am Brunnen, dann merkt sie, dass ihr Tränen in die Augen steigen, bald kann sie die Noten nicht mehr lesen, es ist unerträglich, sie klappt das Buch zu. Die Angst. Der Kuss. «Alle Sterne fallen.» Golaud erschlägt Pelléas, und es geht weiter, weiter, sie liegt im Bett, sie hat ein Kind, sie ist zu schwach, um es zu halten. Mary Garden springt schluchzend auf, neben ihr Madame Messager, die sie, selbst weinend, in ein Nebenzimmer führt.

Als die Töne verstummt sind, kehren die beiden Frauen zurück, die Runde sitzt schweigend da, als wäre hier wirklich ein Mord geschehen. Debussy steht auf: «Meine Damen und Herren, dies ist meine Oper Pelléas et Mélisande … Ich bitte Sie, vergessen Sie, dass Sie Sänger sind! Au revoir.»

Als Mary Garden zur ersten Einzelprobe in die Opéra-Comique kommt, sitzt er schon am Klavier. «Wie geht’s?», fragt er. «Bonjour. Bien. Et vous, Monsieur?» «Pas mal.» Es dämpft ihre Nervosität nicht, dass er nach seiner knappen Begrüßung kaum ein weiteres Wort verliert, neben den Worten, die er singt. Sie gehen in dem kleinen Probenraum die Auftritte der Mélisande durch, Garden ist bestens vorbereitet. Sie erreichen den dritten Akt. «Mein langes Haar fällt bis zur Schwelle des Turmes …», singt sie. Mit heiserer Stimme deutet Debussy die Töne des Pelléas an, wobei er sich von dessen wachsender Begeisterung für die Haare der Mélisande nichts anmerken lässt. Das exaltierte «ils m’aiment» geht fast in seinen Klaviertönen unter, diese wahnsinnige Passage, in der Pelléas sich von ihren Haaren geliebt fühlt, «ils m’aiment plus que toi!» – «Laisse-moi, lass mich, es könnte jemand kommen …» Als sie das gesungen hat, steht er vom Klavier auf, abrupt, ohne Wort und Blick, und verlässt den Raum.

Mary Garden steht verblüfft neben dem Klavier. Hat sie etwas falsch gemacht? Ihr Akzent? Sie wartet. Sie fühlt sich maßlos beschämt. Nach einer Weile setzt sie ihren Hut auf. Er wird eine andere wollen. Als sie zur Tür geht, öffnet die sich, ein Junge kommt herein und bittet sie ins Büro des Direktors. Sie folgt ihm die Treppen aus dem fünften Stock hinab wie zu ihrer eigenen Hinrichtung. Als sie das Büro betritt, sitzen dort Albert Carré und Claude Debussy, der sich sofort erhebt, auf sie zugeht und ihre Hände ergreift. «Wo sind Sie geboren?», fragt er. «In Aberdeen, Schottland.» «Sich vorzustellen, dass Sie erst den weiten Weg vom kalten Norden hierher zurücklegen mussten, um meine Mélisande zum Leben zu erwecken – denn genau das werden Sie tun, Mademoiselle.»

Erst aus dem Ménestrel vom 29. Dezember 1901 erfahren Georgette Leblanc und Maurice Maeterlinck, dass die junge Schottin die Mélisande sein wird. So kommt es während laufender Proben zum bittersten Kampf, den je ein Dichter gegen einen Komponisten führte. Der 39-jährige Belgier erzwingt Anhörungen vor der Société des auteurs et compositeurs dramatiques, zuerst allein, dann zugleich mit Debussy dort erscheinend, der, die Zusage von 1895 in der Hand, das Gremium von der Rechtmäßigkeit der Produktion überzeugt. Auch zur nächsten Tagung der Société am 21. Februar 1902 kommt Maeterlinck. Diesmal kündigt er an, vor Gericht ziehen und dort auch gegen den Opernchef klagen zu wollen. Offenbar machen ihm Rechtskundige klar, dass seine Chancen schlecht sind. Am selben Freitag erscheint der Dichter stockschwingend in der rue Cardinet, Hausnummer 58. Und das ist nicht die letzte seiner Attacken.

Fünfzehn Minuten Fußweg sind es von Ethels Hotel zu den Proben in der Hofoper, wo am 9. April 1902 Der Wald über die Bühne gehen soll. Tag für Tag genießt Ethel Smyth den Gang durch ungeheuren Lärm und großes Gedränge. Unter den Linden heißt dieser 60 Meter breite Boulevard, nur eine englische Meile lang vom Brandenburger Tor bis zum Schloss. Auf der Südseite geht sie vorbei am Schaufenster des Berliner Lokal-Anzeigers, in dem stets die jüngsten Telegramme ausgestellt sind, dann folgen Hôtel Bristol, Russische Botschaft, Hôtel Westminster, die Linden-Galerie, durch die man zum Theater Metropol kommt, der Prachtbau des Herrenschneiders Fasskessel & Müntmann, die Kaiser-Galerie, eine dreizehn Meter hohe Passage nach Pariser Vorbild …

Fünfzehn Minuten Fußweg sind es von Ethels Hotel zu den Proben in der Hofoper. An ihrem Weg befindet sich auch das Café Bauer an der Kreuzung Unter den Linden / Friedrichstraße – hier zu sehen auf einem Foto von 1909.

Unter den Linden verkehren, auf kaiserliches Geheiß, keine Straßenbahnen – die seit Neuestem in der ganzen Stadt mit Oberleitung betrieben werden –, aber Pferdeomnibusse, Kutschen, Dreiräder, Zweiräder, dazwischen etliche der inzwischen gut 1500 mit Benzinmotoren bewegten Automobile. Vorerst nur ein paar der 9000 Taxameter-Droschken fahren mit Benzinmotoren, aber auch mit leisem, geruchlosem Elektroantrieb, das Steuer rechts zwischen den Beinen des Chauffeurs mit seinem weißen Hut. Unablässiges Klingeln, Tuten, Rufen, Rasseln der Räder. Die Straße zu überqueren, ist auch für Geübte ein Wagnis, und noch gibt es es keinen Verkehrspolizisten. Der erste uniformierte Verkehrsregler Preußens wird im Dezember sein Amt antreten, an der Kreuzung von Unter den Linden und Friedrichstraße, mit einer Trompete in der Hand.

An der Ecke Friedrichstraße gibt es das Café Bauer, von einem Wiener betrieben, der große Saal ist mit einem Bilderzyklus vom unvermeidlichen Hofmaler geschmückt: Anton von Werners Das römische Leben. Es gibt auch ein Damenzimmer – wie in London und Paris schickt es sich für Damen auch in Berlin sonst nicht, Kaffeehäuser aufzusuchen. Ganz unbegleitet sollten sie sich sowieso nur in besseren Straßen wie dieser bewegen. Abends aber, wenn Unter den Linden elektrische Bogenlampen so hell leuchten, dass die Leute darunter Zeitungen lesen, sind gleich um die Ecke, in der Friedrichstraße, die «Frauenzimmer mit bemalten Backen» zu finden, mit Federhüten und Federboas, einige der 20000 Prostituierten der Stadt, viele von ihnen waren zuvor miserabel bezahlte Hausmädchen.

Das Café bietet elektrische Beleuchtung und nicht weniger als 800 Zeitungen aus ganz Europa. Die Times kann Ethel Smyth mit zwei, drei Tagen Verzögerung lesen. In der vom 2. April findet sie einmal mehr ihren charmanten Gastgeber zitiert, «Count von Bülow’s Italian Journey». Die Deutschen seien «desirous of peace», hat er der Regierung in Rom erklärt, er sehe auch «keinen Grund zur Besorgnis in der Englisch-Japanischen Vereinbarung». Offenbar ist er dabei, ein paar Scherben zu kitten. Daneben wirbt die Times sogar indirekt um Verständnis für das neue deutsche Gesetz, das Borsäure für die Fleischkonservierung verbietet, was die Amerikaner für eine Handelsschikane halten. Und Mr. Rhodes ist in Südafrika gestorben, ehemaliger Premierminister der Kapkolonie, in zwei Tagen pilgerten schon 20000 Besucher zur Leiche des Milliardärs.

Noch schnell ein Blick in die Vossische oder in die Volkszeitung? Im Tageblatt fände Ethel den Hund von Baskerville als Fortsetzungsroman – ein viel gelesener Import. Nein, weiter zum Theater. Ihr Kaffee hat 25 Pfennig gekostet, dazu 5 Pfennig Trinkgeld. Das entspricht zwei Euro, liegt acht Pfennig über dem Stundenlohn einer Wäschenäherin und zwei über dem eines Straßenbahners. Mehr als fünfzig Stunden pro Woche arbeiten die Wagenführer, für 100 Mark im Monat, das aber auch erst seit einem spektakulären Streik.

Von zwei Millionen Berlinern lebt ein Drittel in krasser Armut. Das ist in Paris, Wien, London nicht anders. Der wachsende Wohlstand geht vorbei an den Hinter- und Seitenhäusern von Wedding, Neukölln, Friedrichshain, der Luisenstadt, später Kreuzberg genannt, dem Scheunenviertel nordöstlich der Hochbahn, deren Billetts – zehn Pfennig – für viele ein Luxus sind. Keine Wohnungstür gibt es dort, an der nicht mehrere Namensschilder klebten; die Toiletten auf den Treppenabsätzen teilen sich bis zu 40 Mieter. Wenn Kinder im Hinterhaus Masern bekommen, haben sie eine Überlebenschance von 37 Prozent, im Vorderhaus wären es 78 Prozent. Das alles meint der SPD-Abgeordnete Albert Südekum mit seinem Satz: «Man kann einen Menschen mit einer Wohnung geradeso gut töten wie mit einer Axt.» Falls Ethel am 5. April 1902 in der Volkszeitung blättert, kann sie erfahren, dass der Berliner Magistrat 332000 Mark für den sozialen Wohnungsbau bewilligt hat, 2,3 Millionen Euro, während die Grundeigentümer toben: «Der heutige humanitäre Zug wendet sich in einem geradezu beängstigenden Umfange der Wohnungsfürsorge zu.»

Ethel kommt Unter den Linden auch vorbei am neobarocken Prachtbau der Disconto-Gesellschaft, der mächtigsten der deutschen Banken. Seit seiner Gründung 1871 erlebt das Kaiserreich ein Wirtschaftswunder. Am schnellsten ist die Elektroindustrie gewachsen, besonders in ihrem Zentrum, Berlin. Die Firma Siemens & Halske verlagert sich gerade von Charlottenburg nach Westen, wo eine ganze «Siemensstadt» entsteht. Die AEG produziert an fünf Standorten. Allein in der «Stadt der Elektrizität», Berlin Mitte, stellen 20000 Arbeiter Transformatoren, Kleinmotoren, Großmaschinen und Lokomotiven her.

200000 Kilometer Eisenbahnschienen durchziehen nun Europa, die Telegrafie bildet ein worldwide web, das der Telefone wächst – die Elektrohauptstadt Berlin verzeichnet jetzt gut 50000 Anschlüsse. Die Rohrpost der Metropolen befördert Briefe und Karten dicht unter dem Pflaster mit zehn Metern pro Sekunde, in der deutschen Reichshauptstadt wird die Post elf Mal täglich zugestellt. Die technische Entwicklung, schon um 1850 schwindelerregend, hat ein Tempo, eine Omnipräsenz, eine Macht erreicht, die Gegenbewegungen hervorbringt, bewusste vom britischen «Arts and Crafts» bis zu den Steglitzer Wandervögeln und weniger bewusste, die aus der Distanz deutlich werden.

Im Musiktheater sind es Märchenstoffe, die neben Milieustudien wie La Bohème und Louise boomen: Waldesrauschen, Schlösser, Brunnen, Feen und Hexen. Ethel Smyths Einakter Der Wald passt dazu bestens. Etwa jede zweite neue Oper bringt jetzt Volksmärchen, Kunstmärchen, Mythisches, Symbolisches in Töne. So weit Ethel Smyth und Claude Debussy in diesem Jahr 1902 voneinander entfernt sind, so nahe sind sie einander und vielen Kollegen in dem, was dem Schauplatz nach wie eine Flucht aus der Realität anmutet.

Als vor nicht einmal zehn Jahren in Weimar Hänsel und Gretel von Engelbert Humperdinck geprobt wurde, rechnete niemand mit dem Welterfolg, zu dem das dann rasch wurde. Der Komponist konnte ein Schlösschen erwerben. Richard Strauss, der erste Dirigent von Hänsel und Gretel, versucht es ebenfalls mit Märchenopern, ist da aber bislang – ungeachtet seiner steilen Karriere als Tondichter und Dirigent – gescheitert. In Guntram entsagt ein Paar der Liebe, in Feuersnot muss sich hingegen eine Dietlind einem Kunrad hingeben, der die allenfalls der AEG vergleichbare Zauberkraft besitzt, einer ganzen Stadt das Licht ausgehen zu lassen. Dass eine Frau im Interesse des Gemeinwesens zum Beischlaf mit einem Erpresser genötigt wird, hat 1901 nicht zu vollen Häusern, sondern zum Aufführungsverbot durch das sächsische Königshaus geführt.

Im selben Jahr 1901 werden zwei andere Märchenopern zu Kassenschlagern: Antonín Dvořáks Rusalka ist eine tschechische Undine, eine Nixe, die, in Menschengestalt verwandelt, unter Menschen fremd bleibt – darin der Mélisande ähnlich. In einer Saison 77 Mal gespielt wird Der Bärenhäuter von Siegfried Wagner, der damit so wenig aus seines Vaters Schatten kommt wie viele, darunter begabteste Zeitgenossen. Richard Wagners Musiksprache ist in ihrer Abgründigkeit, ihrer modulatorischen Bodenlosigkeit, mit der Aura immaterieller Macht, die der Komponist auch um sich selbst herum geschaffen hat, noch achtzehn Jahre nach seinem Tod in Venedig von ungeheurer Sogkraft.

Das Märchen, die Sage als kleinerer Mythos ist das Gelände, in dem sich Komponisten von Humperdinck bis Pfitzner an Wagner abarbeiten können. Auch in Ethel Smyths Partitur wirkt der nach, den Claude Debussy einen «alten Giftmischer» nennt. Hans Pfitzners Rose vom Liebesgarten, an Wagnerismen reich, wird ebenfalls 1901 uraufgeführt, in Elberfeld. Ein Siegnot liebt eine Minneleide, die erst nach Tod und Wiederaufstehung des Helden mit ihm glücklich wird. Übrigens ist sie eine Feenkönigin und damit, wie viele Frauen in all diesen Opern, keine «Bürgerliche», nicht normal, von ungewisser Herkunft und eine Gefahr für den Mann, der sie liebt. Viele Libretti zeichnen eine Furcht vor «der Frau» und ihrer Unberechenbarkeit.

Als «Hysterische» wird sie in der Psychologie untersucht; einen schaurigen Gipfel erreicht der männliche Suprematismus im viel gelesenen Essay «Über den physiologischen Schwachsinn des Weibes», in dem 1900 Paul Julius Möbius, Neurologe in Leipzig, eine geringere geistige Begabung von Frauen als Voraussetzung der «Gesunderhaltung des Volkes» behauptet. Dass die in Polen geborene Französin Marie Curie unlängst das Radium entdeckt hat, gemeinsam mit ihrem Mann, ist ein Grund mehr, die Männergrenzen zu sichern.

«Vor ihrer Lust ist kein Jüngling sicher», heißt es über Jolanthe, in Ethel Smyths Oper die furiose Liebhaberin des Landgrafen Rudolf, in dessen Wald ein Holzfäller ein Reh gewildert hat, um es seiner Braut Röschen zu schenken. Jolanthe, ihres Landgrafen müde, gefällt dieser Heinrich, sie stellt ihn vor die Wahl – mit ihr «Wonnen der Lust» zu erleben oder zu sterben. Aus Grauen vor der attraktiven «Hexe» wählt er den Tod. Am Brunnen, in dem er das Reh versteckt hatte, wird er vom Gefolge der Verschmähten ermordet.

Das ist also Der Wald. Das komponiert Ethel Smyth, eine Frau, die in ihrer Selbstbestimmtheit, mit ihrem gesellschaftlichen Hintergrund der Jolanthe viel näher ist als der Bauerntochter Röschen und die nicht daran denkt, einen Mann zu heiraten – obwohl es einen gibt, dem das sehr recht wäre: ihren Librettisten Henry Brewster, ihr einziger männlicher Partner und Lebensgefährte, acht Jahre älter als sie, Kosmopolit, ein in Paris geborener amerikanischer Philosoph und Schriftsteller. Natürlich ist die böse Jolanthe die spannendste Gestalt. Aber wie Richard Strauss wird Ethel Smyth sich als Opernkomponistin erst finden, wenn sie die Märchenwelt hinter sich gelassen hat.

Mittwoch, 9. April 1902. «Vergänglich ist der Sterblichen Leid, wir aber leben uralt wie der Himmel und jung wie des Frühlings sich ewig erneuernde Zauber-Pracht …» Die Uraufführung in der Berliner Hofoper geht dem Ende zu und der Pause – nach Ethel Smyths Einakter wird noch Der Barbier von Bagdad gespielt. Während der letzten Takte, vom Chor der Waldgeister gesungen, fällt langsam der Vorhang, beim E-Dur-Klang ist er unten, und in dem Moment hört Smyth, in der Intendantenloge sitzend, schon Buhs, Pfiffe, Miauen. Zweimal geht der Vorhang hoch, damit die Solisten ihren Applaus entgegennehmen können, selbst der ist mit Protest durchsetzt. Sie geht nicht auf die Bühne. Sie geht ins Dirigentenzimmer, wo Karl Muck sitzt, weiß vor Wut. «Ich irre mich nie», sagt er, «ich spüre es in meinem Rücken, wenn das Publikum interessiert ist. Und ich schwöre, diese Oper interessierte sie vom ersten Takt an.»

Während er den Abend mit dem Barbier von Bagdad fortsetzt, eilen die Kritiker in ihre Redaktionen, am nächsten Morgen erscheinen erste Verrisse. «Mit ihren Neuerwerbungen hat die Generalintendantur nun einmal kein Glück», so steigt die Vossische Zeitung ein. «Wie konnte sie sich zu der Aufführung einer Oper verstehen, die aus der Feder einer englischen Miß geflossen ist? Das mußte ja unter allen Umständen ein Mißerfolg werden. Doch Scherz beiseite … qualvolle anderthalb Stunden … Wenn der thatendurstigen Tochter Albions nicht vorher klar zu machen war, daß ihr Machwerk gar keine Oper ist … Die nicht zu leugnende Geschicklichkeit, die sich die Komponistin in der äußeren Handhabung der Musik angeeignet hat, berechtigt sie aber noch lange nicht Opern zu schreiben …»

Der Mann vom Tageblatt geht auf Smyths Nationalität nicht ein; er hört die «gut gemeinte Arbeit einer Dilettantin, die als solche gewiß nicht ohne Begabung ist, die aber bei weitem nicht genug gelernt hat, um die mangelnde Erfindung auch nur einigermaßen geschickt zu verdecken, und die zum Unglück noch an ein unmögliches Textbuch geraten ist».

Die 44-jährige «Miß» und «Tochter Albions» kommt an diesem Vormittag unverdrossen ins Theater. Ein paar Stellen müssen gekürzt werden, und Muck hat keine Zeit, die neuen Übergänge selbst zu proben. Zum ersten Mal in ihrem Leben dirigiert sie – später wird Ethel Smyth die erste Frau sein, die ein Orchester auch öffentlich leitet. Die Herren Musiker begrüßen sie anders als üblich. Sie klopfen nicht mit Bögen oder Händen auf die Pulte. Sie applaudieren! Der dicke Basstubist ganz hinten ruft: «Ihre Oper ist einfach großartig, und die Leute werden das herausfinden, trotz der Presse!» Viel Gelegenheit haben sie dazu nicht. Der Wald