9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Ático de los Libros

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Flashman

- Sprache: Spanisch

Tunante, mentiroso, fullero, ladrón, cobarde y bribón de marca mayor A Harry Flashman lo han expulsado de su elitista internado por embriaguez. ¡Cómo se atreven! Un hombre como él, viril y decidido, ¡cómo es posible que no le dejen beber cerveza hasta caer redondo! Pero el futuro tiene planes para Flashman. Tras un fugaz romance con la amante de su padre, se alista en el Ejército para trepar y hacer fortuna, pero ni los húsares de lord Cardigan conseguirán meterlo en vereda. De Inglaterra a Escocia, de la India a Afganistán. ¡Únete al caballero más canalla en sus peligrosas y excitantes aventuras por todo el mundo! El truhan más grande que jamás ha existido, al servicio de su británica majestad

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 566

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Gracias por comprar este ebook. Esperamos que disfrute de la lectura.

Queremos invitarle a suscribirse a la newsletter de Ático de los Libros. Recibirá información sobre ofertas, promociones exlcusivas y será el primero en conocer nuestras novedades. Tan solo tiene que clicar en este botón.

Contenido

Portada

Newsletter

Página de créditos

Sobre este libro

Introducción del autor

Nota aclaratoria

Epígrafe

Mapa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Glosario

Notas

Sobre el autor

Flashman

George MacDonald Fraser

Serie Flashman 1

1839-42

Traducción de María Antonia Menini

Página de créditos

V.1: enero de 2025

Título original: Flash Man

© George Fraser Macdonald, 1969

© de la traducción, María Antonia Menini, 2005

© de esta edición, Futurbox Project, S. L., 2025

Todos los derechos reservados, incluido el derecho de reproducción total o parcial de la obra.

El editor hace constar que ha sido imposible encontrar a todos los propietarios (en caso de haberlos) de la traducción de esta obra, por lo que manifiesta una reserva expresa de derechos en favor de los mismos.

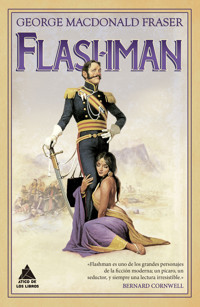

Diseño de cubierta: Gino D'Achille, representado por Artist Partners

Mapa: © John Gilkes, 2015

Corrección: Raquel Bahamonde

Publicado por Ático de los Libros

C/ Roger de Flor n.º 49, escalera B, entresuelo, oficina 10

08013, Barcelona

www.aticodeloslibros.com

ISBN: 979-13-87592-09-7

THEMA: FV

Conversión a ebook: Taller de los Libros

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser efectuada con la autorización de los titulares, con excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).

Flashman

Tunante, mentiroso, fullero, ladrón, cobarde y bribón de marca mayor

A Harry Flashman lo han expulsado de su elitista internado por embriaguez. ¡Cómo se atreven! Un hombre como él, viril y decidido, ¡cómo es posible que no le dejen beber cerveza hasta caer redondo!

Pero el futuro tiene planes para Flashman. Tras un fugaz romance con la amante de su padre, se alista en el Ejército para trepar y hacer fortuna, pero ni los húsares de lord Cardigan conseguirán meterlo en vereda.

De Inglaterra a Escocia, de la India a Afganistán. ¡Únete al caballero más canalla en sus peligrosas y excitantes aventuras por todo el mundo!

El truhan más grande que jamás ha existido, al servicio de su británica majestad

«Flashman es uno de los grandes personajes de la ficción moderna; un pícaro, un seductor, y siempre una lectura irresistible.»

Bernard Cornwell

«Siempre que abro un libro de George MacDonald Fraser sé que va a ser un gran día.»

Terry Pratchett

«Flashman es una maravillosa creación de manos de un maestro narrador. Nunca dejarán de enamorarnos sus travesuras.»

Jeffrey Archer

«Si alguna vez me sentí como un astrónomo al descubrir un nuevo planeta fue cuando leí por primera vez las aventuras de Harry Flashman.»

P. G. Wodehouse

«Hay dos tipos de personas: los que han leído Flashman y los que no.»

Christopher Hitchens

«Un novelista histórico de primera categoría.»

Kingsley Amis

«Cualquier escritor daría un brazo por haber creado un personaje tan bueno como Flashman. George MacDonald era uno de los grandes.»

Conn Iggulden

«Políticamente incorrecto, lascivo y maquiavélicamente apuesto, Flashman es el mejor.»

Boris Johnson

Introducción del autor

El texto que figura a continuación lo encontraron los herederos de George MacDonald Fraser en su estudio en el año 2013.

¿Cómo se me ocurrió la idea de Flashman?

«¿Cómo se le ocurrió la idea de Flashman?» y «¿Cuándo vamos a leer sus memorias de la guerra civil estadounidense?» son preguntas que he eludido tantas veces que ya he perdido la cuenta. A la segunda, mi respuesta invariable es: «Oh, algún día». Y si la persona es un estadounidense impaciente, añado a toda prisa que, para un viejo soldado británico como Flashman, la desavenencia entre los estados no es, ni de lejos, el acontecimiento más importante del siglo xix, sino más bien un episodio menor en comparación con el Motín de los Cipayos o Crimea. Antes de que puedan indignarse, añado apresuradamente que su itinerario en la Guerra Civil ya está trazado; esta es la única forma de evitar que me digan cómo debería ser.

Respecto a la pregunta de cómo se me ocurrió la idea, simplemente respondo que no lo sé. ¿Quién lo sabe? Anthony Hope concibió El prisionero de Zenda mientras paseaba de Westminster al Temple, pero dudo que pudiera decir, después del mes que le llevó escribir el libro, qué desencadenó la idea. En mi caso, Flashman surgió galopando de entre las brumas de cuarenta años de vida y sueños, y aunque puedo enumerar los ingredientes que contribuyeron a su creación, solo el cielo sabe cómo y cuándo se combinaron.

Una cosa es segura: los libros que conforman Los papeles de Flashman nunca se habrían escrito si mi pariente Hugh Fraser, lord Allander, me hubiera confirmado como editor del Glasgow Herald en 1966. Pero no lo hizo, el pequeño bandido astuto, y no diré que estuviera equivocado. No habría durado en el puesto, para el que me había formado en una escuela de periodismo donde los editores eran dioses, y en tres meses como jefe interino mi actitud hacia la gerencia, la oficina principal y los directores había sido la de un señor feudal hacia sus siervos. Incluso puse la entrada de Fraser a la Cámara de los Lores en una página interior, asegurándole que no correspondía al Herald, su propio periódico, alardear de su elevación, y que una foto de dos columnas de él era más que suficiente. ¿Cuán arrogante se puede ser?

Y, sin duda, tenía otras deficiencias editoriales. En cualquier caso, enfrentado a veinte años como editor adjunto (lo que significa hacer todo el trabajo sin asistir a las grandes cenas), le prometí a mi esposa que «escribiré para salir de esto». Tras pasar unas pocas semanas golpeando la máquina de escribir en la mesa de la cocina a altas horas de la madrugada, Flashman estaba medio terminado y, probablemente, habría quedado así, ya que me caí por una cascada, me rompí el brazo y perdí el interés, hasta que mi esposa pidió leer lo que había escrito. Su reacción me espoleó para terminarlo: un borrador, sin revisiones. Durante los dos años siguientes, rebotó de un editor a otro, británicos y estadounidenses.

No puedo culparlos: las supuestas memorias de un canalla irredimible, matón y cobarde resucitado de una historia escolar victoriana es un tema bastante excéntrico. Para 1968, estaba listo para tirar la toalla, pero gracias a la insistencia de mi esposa y al incomparable conocimiento del mundo editorial de George Greenfield, finalmente encontró un hogar en Herbert Jenkins. Según Christopher MacLehose, para entonces el manuscrito lucía como si hubiera dado la vuelta al mundo dos veces. Y casi lo había hecho.

Lo publicaron tal cual, con resultados que me dejaron perplejo. No fue un superventas al estilo de un gran éxito, pero los críticos se mostraron entusiastas, se vendieron derechos en el extranjero (comenzando por Finlandia) y, cuando se publicó en Estados Unidos, un tercio de unos cuarenta críticos lo acogieron como unas memorias históricas genuinas, para el regocijo descarado del New York Times, que compiló maliciosamente sus reseñas. «El descubrimiento más importante desde los papeles de Boswell» es la frase que todavía me persigue, porque si bien fui lo suficientemente humano como para notar que las costillas se me separaban del orgullo, también me sentí, de algún modo, consternado.

Verán, aunque escribí una introducción sencilla que explicaba el «descubrimiento» de los «papeles» en una sala de subastas en Ashby-de-la-Zouch (eso debería haberlos advertido) y la condimenté con «notas editoriales», no hubo intención de engañar; por un lado, aunque hice todo lo posible por escribir, en primera persona, al estilo victoriano, nunca imaginé que engañaría a nadie. Ni Herbert Jenkins tampoco. Y cincuenta críticos británicos lo reconocieron como una invención. (El único que estaba medio dudoso era mi antiguo jefe de redacción del Herald; tras recibir una solicitud para reseñarlo de otro periódico, le preguntó al editor literario del Herald: «Este libro de Geordie no es verdad, ¿a que no?», y cuando le aseguraron que no lo era, exclamó: «¡El maldito embaucador!», lo que sigo considerando un gran cumplido).

Con la excepción de un periódico de izquierdas que lo consideró un ataque mordaz al imperialismo británico, la prensa y el público tomaron a Flashman, con toda razón, como una historia de aventuras disfrazada de memorias de un viejo bribón impenitente que, a pesar de su cobardía, depravación y engaño, logró salir de terribles pruebas y peligros como un héroe aclamado, con el único mérito de su humor y su desvergonzada honestidad como memorialista. Me sentí satisfecho, aunque un poco desconcertado, al saber que el gran editor estadounidense Alfred Knopf dijo del libro: «No he oído esta voz en cincuenta años», y que el comisionado de la Policía Metropolitana lo recomendaba a sus subordinados. Mi interés creció a medida que escribía más libros de Flashman y observaba las reacciones.

Era, como varios críticos coincidieron, un escritor de sátiras. Uno dijo que me estaba vengando contra el siglo xix en nombre del xx. Otro, que estaba librando una guerra contra la hipocresía victoriana. Un crítico llegó a decir que claramente estaba influido por Conrad. Una reseña de página completa en un periódico alemán me dejó atónito cuando mi ojo se topó con la palabra «Proust» en el texto. No entiendo el alemán, así que, por lo que sé, la reseña podría decir que Proust era mejor escritor que yo o que usaba más puntos y comas. Pero ahí estaba, y te hace reflexionar. Hace algunos años, una respetada revista religiosa afirmó que Los papeles de Flashman merecían reconocimiento como la obra de un moralista sensible y hablaba de su servicio no solo a la literatura e historia, sino al estudio de la ética.

Mi reacción inmediata fue parafrasear a Poins: «¡Dios me envíe peor fortuna, pero nunca lo dije!», mientras me alegraba de que alguien más lo hubiera dicho. Después, reflexioné solemnemente que esto estaba muy lejos de las largas noches con té frío y cigarrillos, ideando cómo hacer que Flashman cayera en el apasionado abrazo de la emperatriz de China o escapara de las garras de un enano demente al borde de un pozo de serpientes. Pero ahora, más allá de señalar que por desgracia el antiimperialista de izquierdas estaba equivocado, que los victorianos eran meros aficionados en hipocresía comparados con nuestra generación santurrona, adoctrinada, autocensurada y aterrorizada, y que no había leído una palabra de Conrad antes de 1966 (y mi interés desde entonces se ha limitado a Bajo la mirada de Occidente, con la esperanza de convencer a Dick Lester de filmarla como solo él podría), no tengo comentarios que ofrecer sobre las opiniones acerca de mi trabajo.

Sé lo que estoy haciendo, al menos eso creo, y mi objetivo es entretener (primero a mí mismo) siendo fiel a la historia, permitiendo que Flashman hable sobre la naturaleza humana e inhumana, y que el diablo se lleve tanto a los románticos como a los revisionistas políticamente correctos. Pero mi trabajo es escribir, no explicar lo que he escrito, y estoy muy contento y agradecido de que otros encuentren en Flashy lo que quieran (incluso he recibido cartas psicoanalizando al bruto), y volver a la pregunta con la que he empezado este artículo.

Un amor de toda la vida por las aventuras imperiales británicas, alimentado por historietas como El lobo de Kabul y Logan Corazón de León (¿dónde estarán ahora?), Barrack Room Ballads, películas como La carga de la brigada ligera y Las cuatro plumas, y las historias valientes para niños que mi padre ganó en forma de premios escolares en la década de 1890; el descubrimiento, a través de Scott, Sabatini y Macaulay, de que la historia es un gran relato de aventuras; mi experiencia como soldado en Birmania, donde vi el crepúsculo del Raj en todo su esplendor; una formación periodística que me inculcó el deseo de encontrar la verdad detrás de la opinión general; ser un montañés de una familia que prefería contar historias a comer… Supongo que Flashman nació de todas estas cosas, y de leer Los días escolares de Tom Brown de niño, y de tener una mente algo rebelde.

Gracias a ese afán de ir a contracorriente (siempre esperé en secreto que Rathbone matara a Flynn, subvirtiendo la convención y volteando la historia: Basil se queda con Olivia, Claude Rains triunfa, ¡guau!), reconocí a Flashman a primera vista como la estrella del libro de Hughes. El sinvergüenza que vacilaba a los novatos y era un cobarde podía ser un villano, pero era claramente atractivo, porque tenía el aspecto, el porte y el estilo («alto y fuerte», «una actitud franca y despreocupada» y «considerables poderes para ser agradable», según su creador) que siempre logran conferir glamour a la villanía. Sospecho que Hughes lo sabía también, y se deshizo de él antes de que pudiera apoderarse del libro, el cual pierde todo su espíritu y entusiasmo una vez que Flashy hace su salida, deshonrado y borracho.

(Por cierto, era una persona real; me enteré de esto recientemente. Existe una carta de un contemporáneo de Hughes en Rugby que es precisa en este punto, aunque no lo identifica. A veces he especulado sobre un muchacho que estaba en Rugby en la época de Hughes y que más tarde se convirtió en un distinguido soldado y algo así como un rufián, pero como no tengo ni una pizca de evidencia para respaldar esta especulación, me la guardo para mí).

Qué fue de él después de Rugby me parecía una pregunta obvia, que con toda probabilidad se me ocurrió por primera vez cuando tenía unos nueve años, y luego pasaron otros treinta hasta dar con la respuesta. El Ejército, inevitablemente, y ya que Hughes me había dado un punto de partida al expulsarlo a finales de la década de 1830, cuando lord Cardigan estaba en pleno apogeo y la guerra afgana era inminente… fue justo así. Empecé sin idea de adónde me llevaría la trama, pero con la historia victoriana marcando el camino, y ese ha sido mi método desde entonces: elegir un incidente o campaña; bucear en todas las fuentes contemporáneas disponibles, cartas, diarios, historias, informes, testigos oculares, trivialidades (y en textos de ficción, como las primeras publicaciones de Punch, que son minas de detalles); encontrar los hitos para que Flashy los siga más o menos; impacientarme por escribir y lanzarlo con la investigación incompleta, indagando mientras avanzo y cambiando de rumbo según lo dicte la historia o lo sugiera la fantasía.

En suma, dejar que la historia haga el trabajo, con un ojo puesto en las pepitas inesperadas y coincidencias que surgen en el proceso de búsqueda: por ejemplo, que el gabinete estaba borracho cuando tomó su decisión final sobre Crimea; que Pinkerton, el detective, había sido agitador sindical en el mismo lugar donde Flashman estaba destinado en el primer libro; que El hombre que pudo reinar de Kipling tenía una base factual; o que Bismarck y Lola Montez estaban en Londres en la misma semana (de 1842, si mal no recuerdo, lo cual a menudo no hago: cada vez que Flashman ha salido como tema en el concurso Mastermind, siempre he obtenido menos puntos que los concursantes).

Visitar los escenarios ayuda; no me habría perdido por nada del mundo el Little Big Horn, los ríos selváticos de Borneo, el fuerte de Bent o la maravillosa y destartalada Ruta de Oro a Samarcanda. Buscar es la mitad de la diversión, y esa es una de las razones por las que rechazo todas las ofertas de ayuda con la investigación (principalmente de América). Pero la razón principal es que soy un solista: no doy pistas de antemano, ni siquiera a los editores, y no permito interferencias editoriales después. Quizá sea basura, pero es mi basura, y recomiendo encarecidamente a los autores resistir la intrusión en sus creaciones y confiar más en su propio juicio que en el de algún entusiasta entrometido con un diploma en puntuación creativa que se muere de ganas de entrar en acción.

Uno de los grandes placeres de escribir sobre mi viejo rufián ha sido recibir y responder cartas, y maravillarme ante la amabilidad de los lectores que se toman la molestia de decirme que han disfrutado de sus aventuras, o que los ha alegrado, o que los ha acercado a la historia. Sentarse en las escaleras a las cuatro de la mañana y hablar con un grupo de estudiantes que han llamado desde el Medio Oeste estadounidense es tan gratificante como enterarse de que un profesor universitario está usando a Flashman como herramienta de enseñanza. Incluso quienes desean escribir los libros por ti, o se quejan de que es racista (claro que lo es; ¿por qué iba a ser diferente del resto de la humanidad?), o insisten en que no es un cobarde, sino simplemente modesto, y están enamorados de él, pero los compensan por los incondicionales que han nombrado pubs en su honor (en Montecarlo y en algún lugar de Sudáfrica, según me han dicho), o han formado sociedades en su honor. Están ahí fuera, créanme: los Gandamack Delopers de Oklahoma, los Mosstroopers de Rowbotham y la Real Sociedad del Alto Canadá, con camisetas apropiadas.

He descubierto que cuando creas —o, en mi caso, adoptas y desarrollas— un personaje ficticio y lo llevas a través de una serie de libros, ocurre algo extraño. En cierto modo, adquiere vida propia. No quiero decir que te controle; lejos de eso, tiende a desvincularse de ti. En cualquier caso, descubres que no solo estás escribiendo sobre él: te conviertes, de una manera extraña, en su responsable. No eres solo su cronista: también eres su representante, entrenador y agente de relaciones públicas. Es culpa del autor, mi propia culpa, por fingir que es real, por presentar sus aventuras como si fueran sus memorias, situándolo en contextos históricos, añadiendo notas al pie y apéndices, e invitando al lector a aceptarlo como un personaje histórico.

El resultado es que alrededor de la mitad de las cartas que recibo lo tratan como si fuera una persona por derecho propio. Por supuesto, quienes me escriben saben que no lo es. Bueno, la mayoría lo sabe: ocasionalmente, recibo cartas indignadas de personas que se quejan de no encontrarlo en la lista del ejército o en el Diccionario Nacional de Biografía. Pero casi todos saben que es ficticio, y cuando fingen que no lo es, solo están participando en el juego. Yo lo empecé, así que no puedo quejarme.

Cuando Hughes eliminó de forma abrupta y sin piedad a Flashman de Los días escolares de Tom Brown (en la página 170, si mal no recuerdo), me pareció un acto bastante insensible abandonarlo con todos sus pecados sobre él justo en la etapa de la adolescencia, cuando un joven necesita toda la ayuda y comprensión que pueda obtener. Así que lo adopté, no por motivos caritativos, sino porque me di cuenta de que había buen material en el chico, y que con el cuidado y la orientación adecuados se podía sacar algo de él.

Y tengo que decir que, con todas sus faltas (¿qué estoy diciendo?, gracias a sus faltas), el joven Flashy ha justificado la fe que deposité en él. A lo largo de los años, él y yo hemos pasado por varias campañas y aventuras diversas, y puedo afirmar sin duda que, por muy cobarde, bribón, adulador, mujeriego y embustero que sea, es un buen compañero con el que meterse en la jungla.

George MacDonald Fraser

Para Kath

Nota aclaratoria

El voluminoso manuscrito conocido como Los diarios Flashman fue descubierto durante la venta de unos enseres domésticos en Ashby, Leicestershire, en 1965. Posteriormente, el señor Paget Morrison de Durban, Sudáfrica, reclamó los diarios como pariente vivo más próximo de su autor.

Un dato de especial interés literario a propósito de los diarios es el hecho de que en ellos se identifica claramente a Flashman, el colegial pendenciero de Los días escolares de Tom Brown, de Thomas Hughes, con el célebre soldado victoriano del mismo nombre. Los diarios son, en realidad, las memorias personales de Harry Flashman desde el día de su expulsión de la Escuela de Rugby a finales de los años treinta del siglo pasado hasta los primeros años del siglo actual. Parece ser que los escribió entre 1900 y 1905, cuando debía de tener más de ochenta años. Cabe la posibilidad de que los dictara.

Los diarios, que, al parecer, permanecieron intactos durante cincuenta años en una caja de té hasta su descubrimiento en la casa de subastas de Ashby, estaban cuidadosamente protegidos por unas tapas de hule.

De la correspondencia encontrada en el primer paquete se deduce que su hallazgo inicial por parte de sus familiares en 1915, tras la muerte del gran soldado, provocó una gran consternación; al parecer, tomaron la decisión unánime de no publicar la autobiografía de su pariente —es fácil comprender el motivo— y lo más sorprendente es que no se destruyera el manuscrito.

Por suerte, se conservó, y lo que sigue es el contenido del primer paquete, relativo a las primeras aventuras de Flashman. No tengo ninguna razón para dudar de la absoluta autenticidad del relato; las referencias históricas de Flashman son casi invariablemente exactas; los lectores podrán juzgar si es digno de crédito o no en cuestiones de carácter más personal.

El señor Paget Morrison, conocedor de mi interés por este tema y otros relacionados con él, me pidió que editara los diarios. Sin embargo, aparte de la corrección de algunos pequeños errores ortográficos sin importancia, no había nada que editar. Flashman poseía un sentido narrativo superior al mío, por lo que yo me limité a añadir algunas notas históricas.

La cita de Los días escolares de Tom Brown estaba pegada a la primera página del primer paquete; está claro que se recortó de la edición original de 1856.

G. M. F.

Una hermosa tarde estival en la que se había estado deleitando con los placeres del ponche de ginebra en Brownsover y había rebasado sus límites habituales, Flashman empezó a desmadrarse. Se reunió con uno o dos amigos que venían de darse un baño y les ofreció una cerveza que ellos aceptaron porque hacía calor, se morían de sed y no tenían ni idea de la cantidad de copas que Flashman se había metido entre pecho y espalda. El resultado final fue que Flashman se emborrachó como una cuba. Entre los dos amigos trataron de ayudarlo a caminar, pero no pudieron; entonces alquilaron una narria y a dos hombres para que lo llevaran. Uno de los maestros los sorprendió y, como es natural, todos emprendieron la huida. La fuga despertó las sospechas del maestro, y el ángel de la guarda de los fámulos le inspiró la idea de examinar la carga y, una vez finalizado el examen, de subir él mismo la narria hasta la escuela. El director, que ya llevaba algún tiempo vigilando a Flashman, dispuso su expulsión a la mañana siguiente.

Los días escolares de Tom Brown, Thomas Hughes

1

Hughes se equivocó en un detalle importante. Habrán ustedes leído en Tom Brown que me expulsaron de la Escuela de Rugby por embriaguez, lo cual es muy cierto, pero, al decir que ello sucedió como consecuencia de haber bebido deliberadamente cerveza tras haber tomado varias copas de ponche de ginebra, Hughes comete un error. Ya a los diecisiete años, yo me guardaba de mezclar las bebidas.

No lo digo para justificarme, sino en aras de la estricta verdad. Este relato será totalmente fiel; con ello rompo una inveterada costumbre de ochenta años. ¿Por qué no hacerlo? Cuando uno es viejo como yo y sabe muy bien lo que era y sigue siendo, todo le da igual. Porque yo no me avergüenzo, ¿saben ustedes? Nunca me avergoncé de mi conducta y cuento en mi haber con lo que la sociedad consideraría méritos más que suficientes: la dignidad de caballero, una Cruz Victoria, una alta graduación militar y una cierta popularidad. Por consiguiente, puedo contemplar el retrato del joven oficial de los húsares de Cardigan que cuelga encima de mi escritorio, alto, dominante y tirando a guapo tal como yo era por aquel entonces (el propio Hughes reconocía que yo era alto y fuerte y poseía una considerable dosis de encanto), y decir que es el retrato de un tunante, mentiroso, fullero, ladrón, cobarde y también pelotillero de marca mayor. Hughes decía más o menos todas esas cosas y su descripción era bastante imparcial, exceptuando algunos detalles sin importancia como los que he mencionado. Pero es que él tenía más interés en soltar un sermón que en aportar datos.

En cambio, a mí me interesan más los datos y, puesto que muchos de ellos me dejan en mal lugar, pueden ustedes tener la certeza de que son auténticos.

En cualquier caso, Hughes se equivocó al decir que yo sugerí la cerveza. Fue Speedcut quien la pidió, y yo la bebí (después de todos aquellos ponches de ginebra) antes de darme cuenta de lo que estaba haciendo. Eso me dejó fuera de combate; para entonces ya estaba francamente borracho —«bestialmente borracho» dice Hughes, y dice bien—, y cuando me sacaron de La Parra apenas podía ver y mucho menos caminar. Me metieron bien arropado en una silla de manos; entonces apareció un profesor, Speedcut estuvo a la altura de las circunstancias y salió disparado. Me dejaron tendido en el asiento y el profesor se acercó y me vio. Era el viejo Rufton, uno de los preceptores de la cuadrilla de Arnold.

—¡Válgame el cielo! —exclamó—. Es uno de nuestros chicos… ¡y está bebido!

Aún me parece verlo, mirándome con sus pálidos ojos de grosellero silvestre y sus blancas patillas. Trató de despertarme, pero fue como intentar resucitar un cadáver. Me quedé donde estaba, riéndome como un tonto. Al final, perdió los estribos, empezó a aporrear el techo de la litera con su bastón y gritó:

—¡Sáquenlo de aquí, asistentes! ¡Llévenlo a la escuela! ¡Tendrá que comparecer ante el director por esta falta!

Me llevaron en procesión. El viejo Thomas y los asistentes condujeron la litera hasta el hospital, que era lo más indicado, y me dejaron en una cama para que me serenara, mientras el viejo Rufton despotricaba a mis espaldas. No tardé mucho, se lo puedo asegurar (en cuanto mi mente se despejó lo justo), en reflexionar acerca de lo que iba a ser de mí. Ya saben ustedes cómo era Arnold si han leído a Hughes, y maldita la gracia que me hacía la mayoría de las veces. Lo menos que podía esperar de él era una azotaina en presencia de los demás alumnos.

La sola idea fue suficiente para llenarme de espanto, aunque el verdadero origen de mi temor era el propio Arnold.

Me dejaron en el hospital unas dos horas, y después se presentó el viejo Thomas para decirme que el director quería verme. Lo seguí hasta la planta baja y me dirigí con él hasta el edificio de la escuela mientras los fámulos atisbaban desde las esquinas y comentaban entre sí que, al final, el muy bruto de Flashy había caído. El viejo Thomas llamó a la puerta del director, y un vozarrón que a mí se me antojó un trueno infernal contestó:

—¡Adelante!

Se encontraba de pie delante de la chimenea, con las manos a la espalda sujetándose los faldones del frac y una cara semejante a la de un turco en un bautizo. Sus ojos parecían puntas de sable, tenía el rostro muy pálido y mostraba la expresión de desagrado que solía reservar para semejantes ocasiones. A pesar de los efectos residuales del alcohol, yo experimenté en aquel momento un temor como jamás he sentido en mi vida, y cualquiera que se haya enfrentado con una batería rusa en Balaclava y haya permanecido encadenado en una mazmorra afgana a la espera de los torturadores tal como yo he permanecido sabe lo que significa el temor. Aún se me erizan los pelos cuando pienso en él, y eso que lleva sesenta años muerto.

Pero entonces estaba muy vivo. Permaneció en silencio un ratito para ponerme nervioso. Y después:

—Flashman —dijo—, hay muchos momentos en la vida de un director de escuela en los que este debe tomar una decisión, para preguntarse después si ha obrado bien o no. Yo ya he tomado la decisión y, por una vez, no me cabe la menor duda de que obro bien. Llevo varios años observándolo con creciente preocupación. Ha sido usted una influencia nefasta en la escuela. Sé que es un muchacho pendenciero, sospecho desde hace mucho tiempo que es un mentiroso, y mucho me temía que fuera falso y mezquino. Pero, sinceramente, jamás hubiera imaginado que pudiera caer tan bajo como para ser un borrachín. He buscado en el pasado alguna señal de mejora en usted, algún destello de gracia, algún rayo de esperanza que me permitiera pensar que mi labor, en su caso, no había sido totalmente inútil. Pero no he hallado nada, y esta es la infamia final. ¿Tiene usted algo que decir?

Para entonces yo solo estaba en condiciones de lloriquear; farfullé no sé qué, señalando que lo lamentaba.

—Si pensara por un instante —dijo— que de veras lo lamenta y siente un sincero arrepentimiento, podría vacilar y no atreverme a dar el paso que estoy a punto de dar. Pero lo conozco demasiado bien, Flashman. Tiene usted que abandonar Rugby mañana mismo.

Si hubiera estado en mi sano juicio, supongo que la noticia no me habría parecido demasiado mala, pero la voz de trueno de Arnold me hizo perder la cabeza.

—Pero, señor —repliqué sin dejar de lloriquear—, ¡a mi madre se le partirá el corazón de pena!

Palideció como un fantasma y yo me eché hacia atrás, pensando que me iba a pegar.

—¡Miserable blasfemo! —rugió, adoptando una de sus habituales expresiones de predicador de púlpito—. Su madre lleva muchos años muerta, ¿y tiene usted la osadía de invocar su nombre, un nombre que debería ser sagrado para usted, en defensa de sus abominaciones? ¡Acaba de matar cualquier destello de compasión que yo pudiera sentir por usted!

—Mi padre…

—Su padre —dijo— ya sabrá qué hacer con usted. Me cuesta pensar que se le vaya a partir el corazón de pena —añadió, mirándome con desdén.

Sabía algo acerca de mi padre, ¿comprenden ustedes?, y probablemente pensaba que éramos tal para cual. Permaneció de pie un momento, con las manos juntas y tamborileando con los dedos, y después dijo, con un tono de voz distinto:

—Es usted una criatura despreciable, Flashman. He fracasado con usted. Pero, a pesar de todo, debo decirle que esto no es el final. No puede seguir aquí, pero es usted joven, Flashman, y todavía hay tiempo. Aunque sus pecados sean más rojos que la sangre, aún pueden volverse más blancos que la nieve. Ha caído muy bajo, pero podrá volver a levantarse…

No tengo muy buena memoria para los sermones, pero siguió un buen rato en este plan, tal como correspondía a su condición de viejo hipócrita mojigato. Pues yo creo que era tan hipócrita como casi todos los representantes de su generación. O eso, o era más tonto de lo que parecía, pues su compasión hacia mí era totalmente inútil. Pero él no se dio cuenta en ningún momento.

Sea como fuere, el caso es que me soltó una piadosa arenga sobre la forma en que me podría salvar a través del arrepentimiento, cosa, por cierto, que yo jamás he creído. Me he arrepentido muchas veces en mi vida y con razones más que sobradas, pero jamás he sido tan necio como para suponer que con ello se pudieran arreglar las cosas. Sin embargo, he aprendido a seguir la corriente cuando hace falta, y por eso dejé que rezara por mí y, cuando terminó, salí de su estudio mucho más contento de lo que estaba cuando había entrado en él. Me había salvado de los azotes, que era lo principal; el hecho de abandonar Rugby me importaba un pimiento. Nunca me había gustado demasiado aquel lugar y ni siquiera pensaba en la presunta ignominia de la expulsión. (Me llamaron hace algunos años para entregar unos premios; nada se dijo entonces a propósito de la expulsión, lo cual demuestra que son unos hipócritas tan redomados como en tiempos de Arnold. Hasta pronuncié un discurso acerca del valor, nada menos).

Abandoné la escuela a la mañana siguiente en la calesa, con mi baúl encima de la capota, y supongo que ellos se alegraron de que me largara. Los fámulos, con toda seguridad, porque se las había hecho pasar moradas en mis tiempos. ¿Y quién estaba en la puerta (para burlarse de mí, pensé al principio, pero resultó que era todo lo contrario) sino el descarado de Scud East? Hasta me tendió la mano.

—Lo siento, Flashman —dijo.

Le pregunté por qué tenía que sentirlo y lo mandé a la mierda por su desvergüenza.

—Siento que te hayan expulsado —me dijo.

—Eres un embustero —le contesté—. Y que se vaya también a la mierda tu sentimiento.

Me miró, giró sobre sus talones y se alejó. Ahora sé que estaba equivocado. Lo sintió de verdad, solo el cielo sabe por qué. No tenía motivos para apreciarme, y yo en su lugar hubiera arrojado el gorro al aire y lanzado vítores de alegría. Pero él era un blandengue; uno de aquellos valerosos bobalicones de Arnold, un viril tipejo rebosante de virtud, de esos que tanto les gustan a los directores de escuela. Sí, entonces el pobrecillo era un bobalicón y lo seguía siendo veinte años después, cuando murió en medio de la polvareda en Kanpur con una bayoneta cipaya clavada en la espalda. El bueno de Scud East; para eso le sirvió toda su valerosa bondad.

2

No me entretuve durante el viaje de vuelta a casa. Sabía que mi padre estaba en Londres y quería resolver cuanto antes la dolorosa cuestión de comunicarle mi expulsión de Rugby. Por consiguiente, dejé dicho que me enviaran el equipaje y alquilé un caballo como Dios manda en el George para trasladarme a la ciudad. Yo era uno de esos que aprenden a montar en cuanto empiezan a andar. De hecho, mi habilidad para la equitación y mi facilidad para los idiomas extranjeros han sido las únicas cosas de las que se podría decir que son dotes innatas y muy útiles, por cierto.

O sea que me dirigí a caballo a la ciudad, preguntándome cómo se tomaría mi padre la buena noticia. El jefe era un tipo un poco raro y ambos habíamos recelado siempre el uno del otro. Era nieto de un ricachón, ¿saben?, pues el viejo Jack Flashman había ganado una fortuna en América con los esclavos y el ron, y no me extrañaría nada que también se hubiera dedicado a la piratería, todo lo cual le permitió comprarse una casa en Leicestershire en la que hemos vivido desde entonces. Sin embargo, a pesar de su dinero, los Flashman nunca llegaron a refinarse, y es que «el pelo de la dehesa asomaba generación tras generación como una boñiga junto a un rosal», tal como decía Greville. En otras palabras, mientras que otras familias venidas a más procuraban por todos los medios hacerse pasar por gente fina, la nuestra no lo hacía porque le era imposible. Mi padre fue el primero en casarse bien, pues mi madre estaba emparentada con los Paget, los cuales, como todo el mundo sabe, están sentados a la derecha de Dios. Debido a ello, se pasaba la vida vigilándome para ver si se me subían los humos a la cabeza; antes de la muerte de mi madre, mi padre apenas me veía, pues estaba demasiado ocupado en los clubs o en la Cámara o bien cazando —a veces zorros, pero generalmente mujeres—; más tarde no tuvo más remedio que interesarse un poco por su heredero y, de este modo, empezamos a conocernos y a desconfiar el uno del otro.

Supongo que, a su manera, era un tipo honrado, un poco bruto y con un genio de mil demonios, pero bastante apreciado en su círculo, que era el de los terratenientes con suficiente dinero como para ser aceptados en el elegante barrio residencial del West End. Disfrutaba de cierta fama residual por el hecho de haber resistido varios asaltos con Cribb en su juventud, aunque yo creo que el campeón Tom estuvo muy suave con él a causa de su dinero. Ahora repartía su tiempo entre la ciudad y el campo y mantenía una casa muy lujosa, pero ya no estaba en la política, pues lo habían enviado al matadero de la Reforma.1 Sin embargo, seguía muy ocupado con el brandy, las mesas de juego y la caza… de ambos tipos.

Yo estaba considerablemente nervioso cuando subí corriendo los peldaños y empecé a aporrear la puerta principal de la casa. Oswald, el mayordomo, lanzó un grito al ver quién era, pues el final del semestre aún quedaba muy lejos. Sus voces atrajeron a otros criados que sin duda olfatearon un escándalo.

—¿Está en casa mi padre? —pregunté, entregándole a Oswald mi chaqueta mientras me alisaba el corbatín.

—Por supuesto que sí, señorito Harry —contestó Oswald, deshaciéndose en sonrisas—. ¡Ahora mismo se encuentra en el salón! —Abrió la puerta de par en par y anunció—: ¡El señorito Harry ha llegado a casa, señor!

Mi padre estaba repantigado en un canapé, pero se levantó de un salto al verme. Sostenía una copa en la mano y tenía la cara arrebolada, pero, puesto que ambas cosas eran habituales en él, resultaba un poco difícil saber si estaba bebido o no. Me miró fijamente y después saludó al hijo pródigo con un:

—¿Qué demonios estás haciendo aquí?

En casi cualquier otra circunstancia, semejante bienvenida me hubiera desconcertado, pero no en aquel momento. En la estancia había una mujer que me distrajo de mi zozobra. Era alta y bien parecida, tenía pinta de pelandusca, llevaba el cabello castaño recogido de cualquier manera y miraba con cara de aquí te espero. «Esta es la nueva», pensé, pues ya me había acostumbrado a su colección de señoras, las cuales cambiaban con tanta rapidez como los centinelas de St. James.

La mujer me miró con una perezosa sonrisa medio divertida que no solo me provocó un estremecimiento en la espalda, sino también una aguda conciencia de mi atuendo de colegial. Pero también me fortaleció de golpe, de tal forma que contesté sin la menor vacilación y con la mayor frialdad que pude:

—Me han expulsado.

—¿Expulsado? ¿Quieres decir que te han echado? ¿Y eso por qué, señor mío? —preguntó mi padre.

—Por embriaguez principalmente.

—¿Principalmente? ¡Pero qué barbaridad!

Se le había puesto la cara de color púrpura y su mirada pasaba de la mujer a mí como si buscara una aclaración. Por lo visto, a la mujer la situación se le antojaba muy graciosa, pero, al ver que el pobre hombre estaba a punto de estallar, me apresuré a explicarle lo ocurrido. Dije esencialmente la verdad, pero amplié más de la cuenta mi entrevista con Arnold. Cualquiera que me hubiera oído habría imaginado que ambos habíamos estado más o menos parejos. Al percatarme de que la mujer me miraba, me hice el indiferente, lo cual fue quizá un poco peligroso dado el estado de ánimo del jefe. Sin embargo, para mi sorpresa, mi padre lo encajó muy bien; nunca le había gustado Arnold, como es natural.

—¡Bueno, pues qué le vamos a hacer! —dijo llenándose otra vez la copa. No sonreía, pero se le había desarrugado la frente—. ¡Menudo sinvergüenza estás hecho! Bien empezamos. ¡Expulsado con ignominia, maldita sea tu estampa! ¿Te azotó? ¿No? Pues yo te hubiera arrancado la piel de la espalda a tiras… ¡y puede que lo haga, qué demonios! —Pero ahora ya estaba sonriendo, aunque con cierta amargura, todo hay que decirlo—. ¿Tú qué piensas de eso, Judy?

—Supongo que es un pariente tuyo, ¿verdad? —replicó ella, señalándome con su abanico. Tenía una profunda voz gutural y yo volví a estremecerme.

—¿Un pariente? ¡Pero bueno, si es mi hijo Harry, muchacha! Harry, esta es Judy… quiero decir, la señora Parsons.

Ella me miró sonriendo con la misma expresión divertida de antes, y entonces yo me llené de orgullo —recuerden que tenía diecisiete años— y la estudié con detenimiento mientras mi padre se volvía a llenar la copa y maldecía a Arnold, calificándolo de cura puritano iletrado. La mujer poseía lo que se llama una figura escultural, con anchos hombros y busto exuberante, lo cual era menos común entonces de lo que es ahora, y yo tuve la impresión de que le gustaba el aspecto de Harry Flashman.

—Bueno —dijo finalmente mi padre cuando hubo terminado de tronar contra la insensatez que suponía colocar a mojigatos hombres de letras al frente de las escuelas privadas—. ¿Y ahora qué vamos a hacer contigo, me lo quieres decir? ¿Qué piensas hacer, señor mío, ahora que has manchado el honor de tu casa con tus bestialidades, eh?

Yo lo había estado pensando por el camino, e inmediatamente contesté que me gustaba el ejército.

—¿El ejército? —rezongó—. ¿Quieres decir que tendré que comprarte un nombramiento para que puedas vivir como un rey y me arruines, supongo, con tus facturas del Club de la Guardia?

—De la Guardia no —contesté—. Yo había pensado en el Undécimo de la Brigada Ligera de Dragones.

Me miró fijamente al oír mis palabras.

—¿Pero es que ya has elegido el regimiento? ¡Desde luego, eres más frío que un témpano!

Yo sabía que el Undécimo estaba en Canterbury tras un prolongado período de servicio en la India y que, por esa razón, no era probable que lo destinaran a una plaza en el extranjero. Sabía ciertas cosas sobre los militares, pero todo aquello era demasiado rápido para el jefe; siguió hablando de los costes de las compras y de la vida en el ejército, y se refirió de nuevo a mi expulsión y a mi carácter en general antes de volver de nuevo al ejército. Me di cuenta de que el oporto lo estaba volviendo locuaz, por lo que me pareció prudente no insistir.

—Conque los Dragones, ¿eh? ¿Tú sabes lo que vale un nombramiento de corneta? Eso es un maldito disparate. En mi vida he oído nada igual. Menuda desfachatez, ¿no te parece, Judy?

La señorita Judy señaló que yo estaría muy guapo con un deslumbrante uniforme de dragón.

—Ah, ¿sí? —dijo mi padre, mirándola con una cara muy rara—. Sí, seguro que estaría muy guapo. Ya veremos —añadió, estudiándome con expresión malhumorada—. Entre tanto, te puedes ir a la cama. Hablaremos mañana. De momento, aún estás en desgracia.

Sin embargo, mientras me retiraba, le oí denostar de nuevo a Arnold y me fui a la cama muy contento e incluso aliviado. No cabía duda de que mi padre era un tipo muy raro; nunca podías adivinar cómo se tomaría las cosas.

Pero, a la mañana siguiente, cuando me reuní con él a la hora del desayuno, ya no se habló para nada del ejército. Soltando maldiciones contra Brougham —el cual, deduje, habría lanzado un violento ataque contra la reina en la Cámara—2 y comentando no sé qué escándalo protagonizado por lady Flora Hastings3 en el Post, estaba demasiado ocupado como para prestarme atención, por lo que se fue inmediatamente a su club. En cualquier caso, yo me alegré de dejar el asunto tal como estaba de momento; siempre he creído que hay que hacer las cosas de una en una, y la cosa que en aquel instante ocupaba mis pensamientos era la señorita Judy Parsons.

Permítanme decir que, aunque ha habido centenares de mujeres en mi vida, yo jamás he sido uno de esos que andan presumiendo de sus conquistas sin parar. He explorado y cabalgado más que la mayoría de los hombres, de eso no cabe la menor duda, y existen probablemente unos cuantos hombres y mujeres de mediana edad que podrían llevar el apellido Flashman si supieran quién es su padre. Pero, dejando eso aparte, a no ser que uno sea de los que se enamoran —cosa que yo jamás he hecho—, los revolcones se aprovechan cuando hay ocasión, y cuantos más, mejor. Sin embargo, Judy guarda una estrecha relación con mi relato.

Yo no era inexperto con las mujeres; en casa siempre había habido criadas y alguna que otra moza del campo, pero Judy era una mujer de mundo y eso yo no lo había catado. Y no es que estuviera preocupado en este sentido, pues me tenía a mí mismo (y con razón) en bastante buen concepto. Era lo bastante alto y guapo como para satisfacer a cualquiera de ellas, pero, por el hecho de ser la amante de mi padre, cabía la posibilidad de que ella considerara excesivamente arriesgado retozar con el hijo. Resultó que no le tenía miedo ni al jefe ni a nadie.

Vivía en la casa, puesto que la joven reina acababa de subir al trono por aquel entonces y la gente seguía comportándose como en tiempos del príncipe regente y el rey Billy,4 no como más tarde, cuando las amantes tuvieron que desaparecer de la vista. Subí a su habitación antes del mediodía para explorar el territorio y la encontré aún en la cama, leyendo los periódicos. Se alegró de verme y empezamos a conversar. Por la forma en que me miraba y se reía y dejaba que jugueteara con su mano, comprendí que solo sería cuestión de encontrar el momento. De no haber sido por una doncella que andaba de un lado para otro a lo largo de la estancia, me hubiera lanzado inmediatamente.

Sin embargo, como al parecer mi padre acudiría aquella noche al club y se quedaría allí hasta muy tarde jugando, tal como tenía por costumbre hacer, accedí a regresar horas después para jugar con ella al ecarté. Ambos sabíamos que no íbamos a jugar a las cartas precisamente. Como era de esperar, cuando regresé al anochecer, la encontré acicalándose sentada delante del espejo, envuelta en un camisón con el que yo me hubiera podido hacer un pañuelito. Me acerqué directamente a ella por la espalda, agarré con ambas manos sus generosos pechos, ahogué su jadeo con mi boca y la empujé a la cama. Estaba tan ansiosa como yo, y retozamos con un estilo muy curioso, primero el uno encima del otro y después al revés. Lo cual me recuerda algo que me quedó grabado en la memoria, tal como suele ocurrir en tales casos: cuando todo terminó, ella, espléndidamente desnuda, se sentó a horcajadas encima de mí, se apartó el cabello de los ojos y, de repente, se echó a reír de buena gana, tal como se suele hacer cuando a uno le cuentan un chiste muy gracioso. En aquellos momentos pensé que se reía de placer y me sentí muy orgulloso de mi actuación, pero ahora estoy seguro de que se estaba burlando de mí. No olviden que yo tenía diecisiete años, y no cabe duda de que le debió de parecer muy gracioso que yo me sintiera tan satisfecho de mí mismo.

Más tarde jugamos a las cartas para guardar las formas y ella ganó, y después yo tuve que salir furtivamente porque mi padre regresó a casa temprano. Al día siguiente lo volví a intentar, pero, para mi asombro, esta vez ella me dio unas palmadas en las manos diciendo:

—No, no, muchachito; una vez para divertirnos sí, pero no dos. Aquí no puedo perder la compostura.

Se refería a mi padre y a la posibilidad de que los criados empezaran a chismorrear. Supongo.

Me molesté y me enfadé, pero ella volvió a burlarse de mí. Entonces perdí los estribos y traté de chantajearla, amenazando con hacer lo posible por que mi padre se enterara de lo de la víspera, pero ella se limitó a hacer una mueca de desprecio.

—No te atreverás —dijo—. Y, si te atreves, me dará igual.

—Conque sí, ¿eh? —repliqué—. ¿Y si él te echara de casa, so guarra?

—Pero bueno, qué agallas tiene mi niño. A primera vista, me pareció que eras tan bruto como tu padre, pero ahora veo que tienes, además, ciertos rasgos de canalla. Permíteme decirte que él es más hombre que tú… en la cama y fuera de ella.

—Pero fui lo bastante bueno para ti, perra —contesté.

—Una sola vez y basta —dijo ella, haciendo una reverencia burlona—. Lárgate y limítate a las criadas a partir de ahora.

Salí hecho una furia y cerré la puerta de golpe. Me pasé una hora dando vueltas por el parque mientras planeaba lo que iba a hacerle a Judy si alguna vez se me ofreciera la ocasión. Al cabo de un rato, mi cólera se esfumó y empujé a la señorita Judy a un rincón de mi mente, dejándola en reserva hasta el momento en que se me presentara la oportunidad de darle su merecido.

Curiosamente, la aventura redundó en mi beneficio. No sé si llegó a oídos de mi padre lo que ocurrió aquella primera noche o si él lo olfateó en el aire, pero sospecho que fue más bien lo segundo, pues mi padre era muy listo y tenía la misma capacidad que yo para barruntar las cosas. En cualquier caso, su actitud hacia mí cambió de repente; de los comentarios acerca de mi expulsión y de la naturalidad en el trato, pasó de golpe a unos modales aparentemente enfurruñados y a unas extrañas miradas que apartaba a toda prisa como si se sintiera cohibido.

Sea como fuere, a los cuatro días de mi regreso a casa, mi padre anunció de pronto que había estado pensando en mi sugerencia sobre el ejército y había decidido comprarme un par de insignias de oficial. Yo debería acudir a la Guardia Montada y visitar a mi tío Bindley, el hermano de mi madre, el cual lo arreglaría todo. Estaba claro que mi padre deseaba que me fuera cuanto antes de casa, por lo que aproveché la ocasión para resolver el asunto de la asignación y le pedí quinientas libras anuales para complementar mi paga. Ante mi asombro, aceptó sin rechistar. Maldije mi estampa por no haber pedido setecientas cincuenta libras, pero quinientas ya eran el doble de lo que yo esperaba y mucho más que suficiente, por lo que me di por satisfecho y me fui a la Guardia Montada rebosante de buen humor.

Mucho se ha dicho acerca de la compra de graduaciones —que los ricos e ineptos pasaban por encima de hombres mejor preparados gracias a su dinero y que los pobres y competentes se quedaban rezagados—, pero sé por experiencia que casi todo es mentira. Aunque se abolieran las compras de graduaciones, los ricos ascenderían en el ejército más rápidamente que los pobres y, además, por regla general, tanto los unos como los otros suelen ser unos ineptos. He servido en el ejército como diez hombres juntos, sin culpa por mi parte, y puedo asegurar que casi todos los oficiales son un desastre y que cuanto más suben en el escalafón, peores se vuelven, yo incluido. Dicen que fuimos unos ineptos en Crimea, cuando las compras de graduaciones estaban en pleno apogeo, pero el lío que han armado recientemente en Sudáfrica parece que fue del mismo calibre… y eso que no se compraron las graduaciones.

Sin embargo, yo entonces no tenía más ambición que la de convertirme en un humilde corneta y entregarme a la buena vida en un regimiento de primera, lo cual era uno de los motivos de que me hubiera decidido por el Undécimo de Dragones. Otro era su cercanía a la ciudad.

No le dije nada de esto a tío Bindley y me comporté con gran sagacidad, como si estuviera deseando distinguirme en el combate contra los marathas o los sijes. Él resopló, me miró desde lo alto de su nariz, que era larga y muy fina, y dijo que jamás había sospechado el menor ardor militar en mí.

—No obstante, parece que hoy en día basta con que te quede bien el uniforme y tener cierta inclinación a la locura —añadió—. Y sabes montar, según tengo entendido, ¿verdad?

—En cualquier cosa que tenga patas, tío —contesté yo.

—De todos modos, eso no tiene demasiada importancia. Lo que a mí me preocupa es que, según los informes, no sepas dominarte con el alcohol. Convendrás conmigo en que el hecho de que hayan tenido que sacarte a rastras de una taberna de Rugby dando tumbos no es una buena recomendación para un comedor de oficiales.

Me apresuré a decirle que los informes eran exagerados.

—Lo dudo —dijo—. Me interesa saber si guardaste silencio en estado de embriaguez o si, por el contrario, desbarraste. Un borracho parlanchín es intolerable; en cambio, uno que no abre la boca se puede aceptar en caso de necesidad. Por lo menos, si tiene dinero; hoy en día parece ser que el dinero disculpa prácticamente cualquier conducta en el ejército.

Era uno de sus comentarios sarcásticos preferidos; permítaseme decir que la familia de mi madre, aunque muy distinguida, no era demasiado rica. Pese a ello, lo sufrí todo con humildad.

—Sí —prosiguió—, no me cabe duda de que, con tu asignación, podrás matarte o bien arruinarte en muy breve tiempo. En eso no serás peor que la mitad de los subalternos del servicio, aunque tampoco mejor. Ah, pero, un momento, dijiste el Undécimo de la Brigada Ligera de Dragones, ¿verdad?

—Sí, tío.

—¿Y estás decidido a entrar en ese regimiento?

—Por supuesto —contesté un tanto extrañado.

—En tal caso, puedes divertirte un poco antes de seguir el camino de todo el mundo —dijo con una perspicaz sonrisa en los labios—. ¿Has oído hablar, por casualidad, del conde de Cardigan?

Contesté que no, lo cual demuestra lo poco que me habían interesado hasta entonces las cuestiones militares.

—Fantástico. Es el que está al mando del Undécimo, ¿sabes? Heredó el título hace apenas un año cuando estaba en la India con el regimiento. Un hombre extraordinario. Tengo entendido que no oculta su intención de convertir el Undécimo en el mejor regimiento del ejército.

—Parece justo el hombre indicado para mí —dije con vehemencia.

—En efecto, en efecto. Bueno, no podemos negarle el servicio de un subalterno tan entusiasta, ¿no crees? Está claro que el asunto de las insignias se tiene que resolver sin tardanza. Alabo tu elección, muchacho. Estoy seguro de que el servicio a las órdenes de lord Cardigan te resultará… mmm… no solo estimulante, sino también instructivo. Sí, pensándolo bien, la combinación entre Su Señoría y tú será satisfactoria para ambas partes.

Yo estaba demasiado ocupado haciéndole la pelotilla al viejo necio como para prestar demasiada atención a lo que me decía. De lo contrario, hubiera tenido que comprender que cualquier cosa que fuera de su gusto probablemente sería mala para mí. Se enorgullecía de estar por encima de mi familia, a cuyos miembros consideraba unos patanes, con cierta razón, y jamás había mostrado más que desprecio hacia mi persona. El hecho de ayudarme a conseguir el nombramiento ya era otra cosa, como es natural; se sentía obligado a cumplir con su deber con un pariente, aunque sin el menor entusiasmo. Aun así, yo tenía que mostrarme aduladoramente cortés con él y simular respeto.

Me dio resultado, pues conseguí ingresar en el Undécimo con sorprendente celeridad. Yo lo atribuí por entero a la influencia, pues entonces ignoraba que, a lo largo de los últimos meses, se había registrado una constante salida de oficiales del regimiento, expulsados, trasladados y destinados a otras plazas, y todo por culpa de lord Cardigan, de quien mi tío me había hablado. Si hubiera sido un poco mayor de lo que era y me hubiera movido en los círculos adecuados, habría tenido ocasión de oír hablar de él, pero, en las pocas semanas que transcurrieron antes del nombramiento, mi padre me envió a Leicestershire y el poco tiempo que estuve en la ciudad lo pasé solo o bien en compañía de los parientes que pudieron acogerme. Mi madre tenía unas hermanas que, a pesar de aborrecerme con toda su alma, se consideraban en la obligación de cuidar del pobre muchacho huérfano. O eso decían ellas por lo menos; pero, en realidad, temían que, si me dejaban solo, yo me juntara con malas compañías, y estaban en lo cierto.

Sin embargo, no tardé en obtener información acerca de lord Cardigan. Durante los últimos días que dediqué a comprar los uniformes, reunir toda la parafernalia que por aquel entonces necesitaba un oficial —muy superior a la de hoy en día—, elegir un par de caballos y disponer todo lo necesario para el cobro de la asignación, todavía me quedó tiempo y un lugar para la señorita Judy en mis pensamientos. Descubrí que mi revolcón con ella solo había servido para aumentar mi apetito; traté de saciarlo con una campesina de Leicestershire y una joven prostituta del Covent Garden, pero la una apestaba y la otra me aligeró los bolsillos, y ninguna de las dos me sirvió para sustituirla. Quería a Judy y, al mismo tiempo, la despreciaba, pero ella me evitaba desde nuestra disputa y, cuando nos tropezábamos en la casa, no me prestaba la menor atención.

Al final no pude resistirlo, y la víspera de mi partida acudí de nuevo a su dormitorio, tras haberme cerciorado de que el jefe no estaba en casa. La encontré leyendo y se me antojó tremendamente apetecible, envuelta en un salto de cama de color verde claro. Yo había bebido algo más de la cuenta, y la contemplación de sus blancos hombros y sus rojos labios me volvió a producir un hormigueo en la columna vertebral.

—¿Qué quieres? —me preguntó fríamente, pero yo ya lo esperaba y tenía el discurso preparado.

—He venido a pedirte perdón —contesté con cara de perro apaleado—. Me voy mañana y, antes de irme, quería disculparme por lo que te dije. Lo siento, Judy, te lo juro; me comporté como un canalla… y un bellaco y, bueno… quería reparar mi culpa. Eso es todo.

Posó el libro y se volvió en su asiento para mirarme con la misma frialdad de antes, pero sin decir nada. Restregué los pies por el suelo como un tímido colegial —me veía reflejado en el espejo que ella tenía a su espalda y podía calibrar la marcha de mi actuación— y repetí que lo sentía.

—Muy bien, pues —dijo ella al final—. Lo sientes. Te sobran razones.

Guardé silencio sin mirarla.

—Muy bien, pues —repitió tras una pausa—. Buenas noches.

—Por favor, Judy —dije, mirándola compungido—. Me lo pones muy difícil. Me comporté como un palurdo.

—Por supuesto.

—Fue porque estaba enfadado y dolido y no comprendía por qué… por qué no me permitías… —Dejé la frase sin terminar y después le solté de golpe que jamás había conocido a una mujer como ella y que solo había acudido allí para pedirle perdón, pues no podía soportar la idea de que me odiara, y un sinfín de cosas por el estilo…

Una sarta de bobadas, pensarán ustedes, pero es que todavía estaba aprendiendo. Entonces el espejo me dijo que lo estaba haciendo muy bien. Terminé echando los hombros hacia atrás y diciéndole con expresión solemne:

—Por eso he venido a verte otra vez…, para decírtelo. Y pedirte perdón.

Incliné ligeramente la cabeza y me volví hacia la puerta, pensando en cómo me detendría y volvería la mirada hacia atrás en caso de que ella no me llamara. Pero se tragó el anzuelo, pues, mientras yo acercaba la mano al tirador, me dijo:

—Harry.

Giré en redondo y la vi sonriendo con cierta tristeza. Después sonrió como Dios manda, sacudió la cabeza y dijo:

—Muy bien, Harry, si quieres mi perdón, aquí lo tienes si te sirve de algo.

—¡Judy! —exclamé, y volví sobre mis pasos con sonrisa de alma resucitada—. ¡Oh, Judy, cuánto te lo agradezco! —añadí, tendiéndole sincera y virilmente la mano.

Ella la tomó y la estrechó sin dejar de sonreír, pero su mirada conservaba todavía un ligero destello de crueldad. Me perdonaba con la misma majestuosa magnanimidad con que una tía hubiera podido perdonar a un díscolo sobrino. Ignoraba que el sobrino estaba tramando un incesto.

—Judy —dije sin soltar su mano—, ¿nos despedimos como buenos amigos?

—Si tú quieres —contestó, tratando de retirar la mano—. Adiós, Harry, y buena suerte.

Me acerqué un poco más, le besé la mano, y pareció que no le importaba. En mi ceguera, llegué a la conclusión de que había ganado la partida.

—Judy —repetí—, eres adorable. Te quiero, Judy. Si tú supieras, eres todo lo que yo deseo en una mujer. Oh, Judy, eres lo más bonito que he visto en mi vida, toda trasero, barriguita y busto, te quiero muchísimo. —La estreché contra mi pecho, pero ella se soltó y se apartó.

—¡No! —dijo con una voz más fría que el acero.

—Pero ¿por qué no, maldita sea? —grité.

—¡Vete! —contestó con la cara muy pálida y unos ojos como puñales—. ¡Buenas noches!

—Buenas noches un cuerno —dije—. Pensaba que me habías dicho que nos despediríamos como amigos. Eso no es muy amistoso, ¿no te parece?