Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

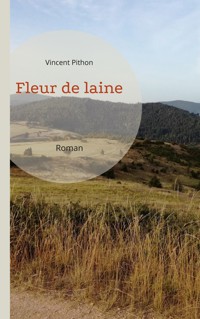

"Au fond de la vallée du Bramont, sur le versant nord-ouest du mont Lozère, existe un petit village qui abrite une ferme tenue par la famille Chomazels. Louise et Lucien Chomazels s'y sont installés juste après la Seconde Guerre mondiale. Un événement tragique dans les années soixante va les obliger à entrer brutalement dans la modernité. Dans ce pays magnifique et rude, Louise et Lucien élèvent neuf enfants. Anton, un berger bourru, mène les brebis des Chomazels et garde le causse. Michel, le "vacancier", venu de la ville, vit à la ferme et prête ses bras durant l'été. Claudine, l'aînée des filles, est différente. La vie paraît s'écouler, comme l'eau claire de la rivière, au rythme des saisons."

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 254

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

« Qu’est le ruisseau, sinon le site gracieux où nous avons vu son eau s’enfuir sous l’ombre des trembles, où nous avons vu se balancer ses herbes serpentines et frémir les joncs de ses îlots ? La berge fleurie où nous aimions à nous étendre au soleil en rêvant de liberté, le sentier sinueux qui borde le flot et que nous suivions à pas lents en regardant le fil de l’eau, l’angle du rocher d’où la masse unie plonge en cascade et se brise en écume, la source bouillonnante, voilà ce qui dans notre souvenir est le ruisseau presque tout entier. Le reste se perd dans une brume indistincte. »

Elisée Reclus — Histoire d’un ruisseau — J. Hetzel, 1869.

Pour Martin,

d’une marche naît l’idée,

Table

Les Fonts de Saint-Bauzile

Anton

Louise et Lucien

Le vacancier

L’arrivée

Stéphane

Antoine

Capucine

Les aînés

Éliane, Laurence et Zénaïde

Matin

Lucien

Louise

Après

Recherche

Claudine

Les Fonts de Saint-Bauzile

Le fier causse de Sauveterre se répand entre le Tarn, au sud et le Lot, au nord. L’automne est là. Déjà, les températures fraîchissent. La steppe frissonne. Les herbes sèches se dressent dans le vent. Les chardons se recroquevillent. Ici, la carline à feuilles d’acanthe devient Cardabelle. Les rochers sortent de terre. Des cailloux entassés ou errants sur la plaine dessinent des lignes brisées infiniment morcelées. Les pâturages dénudés délaissent les moutons. Le rude causse s’apprête à passer l’hiver. Depuis son pourtour nord, il se moque gentiment de son cousin, le modeste causse de Mende. Il est protégé par sa chevelure serrée de conifères. Il abrite quelques dolines fertiles près de hameaux perdus.

Entre les deux causses et au fond d’une vallée profonde se love le Bramont. Une petite rivière généreuse et imprévisible née sur les pentes du mont Lozère qui traverse crânement la plaine du Valdonnez. Elle doit accompagner son frère, le Lot. Ils ont un long chemin à faire. Ils ont rendez-vous avec la Garonne. Pour rejoindre le Lot, elle prend son temps. Elle embarque au passage de nombreux cousins. Non loin du lieu de la confluence, la rivière hésite et ondule. Ses méandres s’enfoncent dans un défilé plus étroit. Sur les hauteurs, un félin de pierre veille. Le lion paisible, mais fort comme un roc, défend la passe pour l’éternité. Accroché au bas de la pente boisée, au détour d’une des circonvolutions de la rivière, ce gardien taciturne observe la scène. Silencieux et discret, il dévisage avec méfiance le cours d’eau.

Le village des Fonts rassemble ses maisons les unes contre les autres de part et d’autre d’une ruelle abrupte. Au sommet de sa montagne, le lion surveille le hameau. Comme le berger du causse qui, avec l’aide de son chien, rassemble ses moutons autour de lui. Les robustes demeures proposent des murs épais montés de calcaire et de mœllons. Les toits de lauzes à longs pans créent une carapace indestructible contre la rigueur du climat lozérien. Le pont qui enjambe d’un bond la rivière est l’unique lien vers l’extérieur. Formé avec de belles pierres de taille, il arcboute une jolie voûte en anse de panier au-dessus du Bramont.

Le village s’accroche à l’abrupte falaise. Il n’y a qu’une seule rue qui le traverse. Elle se termine par une large piste forestière qui monte, serpente et disparaît dans les arbres. Les pins sylvestres dominent. Ce sont eux aussi les gardiens de la vallée. Quelques chênes osent quand même s’imposer aux maîtres des lieux. En toute saison, une douce odeur de bois et résine caresse les narines du promeneur. Derrière le village, un ruisseau descend de la montagne. Il sort de la roche par une brèche béante et profonde au pied de laquelle s’amoncèlent d’impressionnants blocs de pierre. Une bouche ouverte avec une langue rugueuse dans un repli de la paroi d’où s’échappe un filet d’eau qui traverse le hameau avant de rejoindre la rivière.

C’est l’automne et le soleil ne s’attarde plus ici. Il ne passe que quelques heures au-dessus du village. L’air glacial s’engouffre partout et se colle aux maisons. La pierre se teinte de la couleur du froid. Il vient de pleuvoir. Les nuages noirs et menaçants s’éloignent et traînent avec eux de longs écheveaux de brume. Le pont étroit est trempé. Il s’égoutte comme les frênes et les peupliers en contrebas de l’ouvrage. En face, les aunes et les saules en font autant. Des champs montent une odeur de frais et de terre humide. Il n’a pas plu assez pour que la rivière se charge de boue et s’habille d’ocre et de marron. Le doux bruit du torrent se mêle au son des gouttes d’eau qui tombent. La musique se renouvelle sans cesse et propose des timbres limpides et chantant. Apaisant. Le son est tout juste entrecoupé des sauts dansants de quelques truites. Dans le ciel encore gris, une alouette lulu dessine de grandes spirales. Elle bat lentement des ailes tout en entonnant un sifflement mélancolique.

Depuis le pont, un petit ruisseau suit la route qui pénètre dans le village. Un solide parapet en pierres supporte une dernière rangée de blocs arrondis posés verticalement. La belle maison est posée à l’entrée du bourg. Elle montre d’abord une imposante façade juste percée d’une fenêtre. D’un côté, une longue muraille la prolonge. La proue d’un navire émergeant du brouillard. De l’autre côté, une large porte arquée, surmontée de deux petites ouvertures, habille l’extérieur. Les battants de chênes sont usés. Ils sont grignotés à leur base par le temps qui fuit et laissent entrevoir le dallage du passage couvert qu’ils protègent.

Les bâtiments de la ferme sont formés de plusieurs constructions enchevêtrées. Au-dessus du corridor, un long corps de logis avec une entrée centrale et deux fenêtres de part et d’autre. Deux ouvertures agrandies. L’accès se fait par l’extérieure grâce à un bel escalier de pierre habillé d’une solide rambarde de fer. Il mène à un vaste perron. Accolé à ce premier édifice, une demeure massive, haute et rectangulaire, percée de six petites croisées. Elle se détache nettement et ressemble à une tour. Deux marches, sur le flanc droit, permettent d’atteindre une ouverture étroite en bois massif. Sur le côté gauche se trouve une autre porte fermière plus large. Perpendiculairement, une seconde construction s’avance dans la cour et se termine par une grange. Elle devait se prolonger pour former une enceinte fermée. Dans l’enclos subsistent des traces visibles d’un vieux dallage. Cet enchevêtrement de bâtiments forme une forteresse redoutable aux hivers glacials.

Anton

Un vent glacial souffle sur le causse. Il aperçoit les maisons du hameau du Falisson. Il ajuste sa lourde cape de laine et hâte le pas. Il frappe fort le sol avec son bâton et son fidèle compagnon se précipite à ses côtés en bougeant sa tête dans tous les sens et en remuant la queue. Anton s’arrête un instant et se baisse un peu. Il laisse son chien lui lécher la main. Il lui donne quelques caresses et se redresse. Il remonte son écharpe sur son nez et reprend sa marche. Il doit se rendre au village. Il y a trois jours, il croise le facteur sur la petite route, non loin de la Devez des Cheyrouses. Il redescend par le col de Montmirat après sa tournée sur le plateau. « La famille t’attend au Fonts ! » lui dit-il. Anton presse le pas. Le chien, Mounpy, reste à ses côtés. Il n’aime pas laisser les moutons seuls à la bergerie du causse. Elle est située à proximité du Freycinel. Anton ne quitte jamais sa capeline, sa musette de cuir, son animal et son bâton. Un accessoire d’un bon diamètre qu’il taille lui-même dans une branche de châtaignier. Il passe de longues heures d’hiver à en recourber l’une des extrémités. Très utile pour attraper la pâte d’une brebis. Avec le clan Chomazels, son chien est sa seule famille.

Bien que petit, il est d’une efficacité redoutable avec les moutons. Depuis plusieurs années maintenant, sa mère demeure à la maison d’en bas pour s’occuper des vaches et des chèvres. Personne, à la ferme, ne sait plus de quelle origine ils sont. Lui a le museau blanc et le reste de son poitrail est, en période normale, brun et jaune. Avec le mauvais temps des derniers jours, son pelage est collé et il est couvert de boue séchée. Il est court sur pattes, mais très rapide. Des poils lui masquent un peu les yeux, mais il a un regard affûté en face du troupeau. Il aime se positionner sur un bloc de pierre et s’asseoir sur ses pattes arrière. Le museau levé, il veille. Il aboie peu, mais prévient son maître dès lors qu’un danger survient. Il est sur ses gardes dès qu’il passe des inconnus. Il porte une attention particulière à un vieux bélier. Les deux animaux restent à bonne distance l’un de l’autre, mais parfois ils s’affrontent jusqu’à ce qu’Anton joue du bâton et les séparent. Chacun reprend alors sa place, le bouc à l’écart, toujours menaçant et Mounpy dans les pas du berger.

Anton souffrait avec ce chien au début de leur rencontre. Il n’en faisait qu’à sa tête et, plutôt que de rassembler le troupeau, il éparpillait les bêtes sur des centaines de mètres. Il a bien reçu quelques coups de canne en guise d’initiation. Heureusement que la mère du jeune animal fougueux était là pour l’aider à comprendre les ordres hurlés par le gardien dans son étrange sabir. Depuis, il se débrouille très bien et pourrait tenir les brebis tout seul. Le berger et lui forment un couple inséparable depuis dix ans.

Un jour de printemps, Anton avait appelé son Mounpy pendant des heures. Il le pensait parti ou mort. En parcourant un pâturage pour trouver les moutons égarés, Anton l’avait découvert derrière un rocher, la langue ballante et la patte arrière dans un piège à loups. Il avait réussi, non sans mal, à extraire la pauvre bête de son entrave. Il l’avait porté jusqu’à la bergerie et l’avait soigné pendant des semaines. Sans traitements et sans médicaments, il pensait que le chien ne pourrait pas s’en sortir. Il n’aimait pas rentrer le soir au jas et le retrouver allongé et amaigri. Il le regardait d’un air triste. Il avait même songé à abréger ses souffrances. Pourtant, il avait appliqué sur la plaie des cataplasmes naturels de sa composition. Il avait concocté un mélange d’eau, de terre et d’adonis de printemps. Une plante à l’odeur douce et aux fleurs jaunes qui se plaît sur le causse. Au bout de plusieurs semaines, le chien était de nouveau sur pattes et pouvait suivre son maître.

Il avait rapidement retrouvé sa place de gardien dans le troupeau. Pour signifier aux moutons qu’il était revenu, il se postait très souvent sur des rochers et restait là sans bouger. Mounpy porte quand même une trace de cette mésaventure. Il boite légèrement du côté droit. Anton, lui, claudique aussi de la même jambe. Un souvenir de sa vie passée.

Anton est un gaillard de bonne taille. Il n’a pas vraiment d’âge. Son visage buriné est toujours masqué par son écharpe et la capuche de sa cape. Ses mains sont larges et tannées. Sa peau est rugueuse. Il sent le foin et le mouton. Il ne parle jamais de sa blessure. D’ailleurs, il ne parle presque pas. Il grogne plutôt et marmonne dans un mélange difficilement compréhensible de patois et de slave. Son chien, lui, le comprend très bien. Il dresse les oreilles à chaque fois qu’Anton ouvre la bouche et s’exécute sans hésiter. Le berger est là depuis toujours. Il est arrivé il y a longtemps.

Personne ne sait vraiment quand. Il est né dans la banlieue de Budapest à la fin des années trente. Charpentier comme son père et comme le père de son père, il avait repris l’atelier familial. Il a prospéré jusqu’à ce que la Seconde Guerre éclate. Sa jeune femme a été emportée par une méningite foudroyante avant que d’avoir le fils qu’ils désiraient tous les deux. Des années sombres. Les deux parents d’Anton sont morts à quelques mois d’intervalle juste après la création de la République populaire de Hongrie. Seul, mais avec le reste d’espoir qui coulait dans ses veines, Anton s’était lancé en politique. Il a quitté son pays natal lorsque les chars de l’Union soviétique sont entrés dans sa ville pour écraser l’insurrection.

Il est parti vers le sud-est et la Yougoslavie. Il a travaillé quelque temps comme docker dans le port de Koper plus au sud. Il n’aimait pas beaucoup cette vie sur le littoral. Il s’est usé tel un forcené pour quelques dinars. Il fallait survivre. Il a évité les bars crasseux où les forçats sans avenir buvaient leur paie à coup de rakia frelaté. Il est resté jusqu’au moment de recevoir sur la joue gauche et le bas de son menton carré l’extrémité d’un filin d’acier qui maintenait la cargaison d’un bateau et qui s’était rompu d’un coup sous les assauts répétés d’une mer déchaînée. Anton en garde une belle cicatrice.

Après cet épisode, il est parti à pied vers le nord en longeant la frontière italienne pour gagner les Alpes autrichiennes et le Tyrol. Il y demeura plusieurs années. Il a travaillé tour à tour comme bûcheron et comme ouvrier dans les scieries. Il n’a jamais appris la langue. Il se faisait comprendre en agitant ses mains aussi larges que des battoirs et en donnant de grands coups de menton. Il a traversé des montagnes et forêts immenses jusqu’à ce qu’un de ses compagnons de labeur le conduise à Lyon et qu’ils poussent la porte de la Légion étrangère. Sa carrure a réalisé des merveilles.

Il a été logé, habillé et nourri. Puni parfois. Il a accompagné plusieurs expéditions dans d’autres contrées, dont il a ramené une vilaine blessure à la jambe, et puis un jour, pour un entraînement, il a débarqué au camp du Larzac à la Cavalerie. Il a tout de suite été fasciné par l’endroit. Il parle souvent des rochers du « Rajal del Gorp ». Des blocs de pierre venus du fin fond du plateau et qui prennent l’air de la steppe au milieu de l’herbe rase et des buissons en troupeau. Il a décidé de rester. Embauché comme homme à tout faire dans les fermes du Larzac, il a appris le métier de berger. Il raconte que le vent qui court sur le causse et joue entre les rochers lui parle de son pays. Il est entré au service de la famille Chomazels quelques mois plus tard pour en devenir le pâtre attitré.

Ses affaires personnelles tiennent dans son baluchon. Quelques vêtements, un bonnet usé et deux paires de gants. L’une en laine épaisse et l’autre en cuir. Sa seule richesse, c’est son couteau de chasse hongrois au manche en corne de taureau et son fourreau de daim brun. Il porte également dans la doublure de son long manteau un petit livre relié de peau aux caractères gothiques. Entre les enluminures et les pages abîmées, Anton conserve une vieille photographie. Un couple tout sourire au bord d’un large fleuve. Sous son manteau de laine, Anton traîne avec lui l’ombre épaisse du mystère.

Anton est taciturne et solitaire. Colérique jusqu’à la violence, méfiant des autres et de lui-même quand il a bu et qu’il devient un autre, évitant la compagnie des hommes, mais il est bien sur le causse au milieu des moutons avec son chien. Et quand il n’y est pas, il aime se retrouver chez les Chomazels. Il ne s’attarde pas dans les villages. Il sent que les habitants sont soupçonneux à son égard. Il n’entre jamais dans les lieux de cultes, mais, dans la vallée, d’aucuns disent qu’ils l’ont vu prier sur le causse près du Roc des Trois Seigneurs.

Les Chomazels savent bien qu’il n’a pas son pareil pour s’occuper du troupeau. Il est d’une force de travail redoutable et ne rechigne jamais à la tâche. Sur le plateau, il a réparé plusieurs abris en pierres sèches dans lesquels il affectionne de se reposer en été et y trouver un peu de fraîcheur. Anton, l’homme toujours en colère, est maintenant plus apaisé. Il aime regarder la lumière du couchant de l’automne et du printemps. Il sort devant l’étable et fixe l’ouest. Il est comme un enfant face à un spectacle mille fois vu. Il attend ce moment où le soleil rougi gonfle puis se dilue dans l’horizon. Le berger sent l’air frais sur son visage. Ce souffle descendu du nord qui dessine des galets blanc et rose dans le ciel. Le vent chante. C’est une voie de femme. Sa femme. Elle lui susurre des mots d’amour à l’oreille.

Il dépasse sans s’arrêter les maisons du hameau. La lumière du jour commence à baisser. Il faut qu’il soit au village avant la nuit. Il passe l’ancien four à pain et s’engage sur le chemin creux et empierré qui mène à la forêt. Le vent s’atténue un peu. Après quelques centaines de mètres dans le bois, le sentier descend franchement. Il longe le ravin de Combaliéros. Il connaît la piste par cœur. Ses brodequins de cuir usés ont frotté tous les cailloux et toutes les racines. Bien que diminué par sa jambe, il avance d’un bon pas. Il commence à faire sombre. Une odeur de résine et d’aiguille de pin envahit la forêt. Depuis la citerne, il aperçoit les lumières du village. Encore quelques lacets.

Mounpy a pris les devants. Il s’arrête un court instant en entendant un grand-duc qui prépare sa sortie puis rejoint rapidement Anton. Au niveau des premières maisons, un chien aboie. Mounpy lève le museau et se rapproche des lourds pans de la cape du berger. Ils descendent de conserve la ruelle jusqu’au porche de la demeure du bas au rythme du bâton d’Anton qui martèle le sol à chaque pas. Anton pousse le battant de la vieille porte de bois et pénètre dans le passage sombre sur de grandes dalles de pierre noire et humide. Son compagnon s’y faufile également. Au bout du corridor, une ancienne applique murale diffuse une faible lumière jaunâtre.

Au pied de l’escalier, Mounpy frétille en retrouvant sa mère. Il jappe doucement jusqu’à ce qu’Anton tape fort son bâton sur le sol. Le chien s’allonge et pose son museau sur ses deux pattes de devant. Le berger saisit la rambarde de fer et monte les marches jusqu’au perron. La nuit est tombée. Le village est silencieux. Plus haut dans la montagne, le hibou émet un son profond et monotone. Anton lève la tête et regarde vers le sommet. Le brave Mounpy se redresse d’un bond et dresse les oreilles. Il admire son maître puis se ravise et se recouche. L’homme s’approche de l’entrée. Il baisse sa capuche et découvre une chevelure clairsemée et collée. Il a les sourcils blancs et ébouriffés. Sa barbe rude de plusieurs semaines masque à peine sa peau brune et tannée. Ses yeux noirs et ronds lui donnent un air sévère. Il pousse la porte d’une main ferme et s’aide de son pied. Elle résiste et frotte le seuil. Le berger entre dans la pièce. Tout le monde est là. Le pâtre se défait de sa capeline et l’accroche à la patère. Il appuie son bâton contre le mur et s’avance.

Louise et Lucien

La large pièce est sombre. Elle n’est éclairée que par un grand néon fixé au centre. Une peinture verdâtre recouvre les murs. Au milieu trône une immense table. Derrière et face à l’entrée, une imposante cheminée de pierres accueille une grosse cuisinière à bois. De la buse monte un tuyau noir qui se perd dans le conduit. Son lourd plateau de fonte porte deux zones de cuisson avec plusieurs cercles amovibles. Sur la première repose une cocotte d’où s’échappe une fine fumée blanche aux senteurs d’automne. De la seconde s’enfonce doucement une bûche prise par les flammes. Une modeste réserve de bois attend sagement sur le flanc de l’âtre. Face à l’entrée, de l’autre côté, il y a une petite fenêtre en dessous de laquelle est fixé un évier. Le robinet est prolongé par une rallonge flexible qui goutte. Un bruit clair et aigu qui transperce un silence assourdissant.

Ils se retournent tous au moment où Anton fait son apparition. Lucien, le père, est assis à sa place habituelle, au bout de la table. En face de lui le siège est vide. Les neuf enfants sont tous là. Installés autour du grand plateau de bois de la grande table, ils sont huit : Henri, Odette, Zénaïde, Michèle, Antoine, Éliane, Laurence et Stéphane. Claudine, elle, est assise sur une chaise à côté de la cuisinière. Il y a un espace libre pour le berger à la droite de Lucien. Il s’assoit sans dire un mot. Tous les regards se portent sur le siège vide. Sauf celui de Claudine qui contemple le sol en frottant la pointe de sa chaussure droite et qui frictionne frénétiquement ses deux mains.

Louise est morte l’autre matin. Elle s’est éteinte dans son sommeil par une nuit d’automne. Une nuit humide et fraîche quand du Bramont monte la brume. La veille, comme à son habitude, elle s’était couchée très tard. C’est elle qui avait fermé la porte à clé. Après le dîner, elle avait fait un peu de rangement puis elle s’était occupée de Claudine. Chaque jour, elle se voûtait un peu plus. Elle penchait franchement du côté droit. Ses jambes la faisaient atrocement souffrir malgré les soins. Une infirmière passait pourtant plusieurs fois par semaine. Elle ne voulait pas s’arrêter. Elle ne s’est jamais arrêtée. Ni même reposée. Elle devait se soucier de la ferme et du jardin. De la maison et de la cuisine. Des enfants à Claudine. Ce soir-là, elle avait confectionné une vingtaine de fromages de chèvre et préparé la soupe du lendemain.

Louise est née quelques années avant la Grande Guerre dans le village du Fraissinet-de-Lozère sur le flanc méridional du mont Lozère. À mille mètres d’altitude. Non loin du Pont-de-Monvert et de la haute vallée du Tarn. C’est la deuxième fille de la famille qui compte six enfants. Ses parents, fermiers, possèdent un beau troupeau de moutons et quelques vaches. Dans cette contrée isolée, elle a été élevée dans des conditions de vie très dures. Elle a reçu une éducation scolaire chaotique, rythmée par le bref passage des instituteurs de village. Ils ne tenaient rarement plus d’un hiver. C’est grâce à Jean Coudrech, son dernier maître d’école, qu’elle a obtenu le certificat d’études.

Lui, un aventurier venu de nulle part, a su s’adapter à cette montagne de granit hostile et belle. Il est devenu amoureux de cette contrée où la lande sème des blocs de pierre aux formes ensorcelantes. Un matin d’hiver où le vent glacial a balayé et durcit la neige, le jeune éducateur, a réussi à ramener le frère de Louise qui s’est retrouvé coincé du côté de la cascade de Runes. Il est tombé malade. Après deux jours de fièvre continue, il a gardé le lit presque une semaine avant de pouvoir recommencer à travailler. Sa mère est restée auprès de lui autant qu’elle le pouvait entre toutes les tâches de la ferme. Elle lui a donné des potions à base de buis dont elle seule connaissait la recette. Louise et ses frères et sœurs, désemparés, ont aidé leurs parents comme ils ont pu le temps qu’il aille mieux. Puis l’hiver est passé.

Dès les beaux jours, elle grimpe avec sa sœur et son frère aîné dans les estives pour garder le troupeau et s’occuper de la traite et de la confection des fromages. Elle aime parcourir ces grands espaces. Elle adore par-dessus tout l’été quand vient la récolte des myrtilles. Elle n’a pas son pareil pour peigner les buissons. Elle ramasse de quoi remplir de larges paniers et prépare les confitures avec sa mère. Elle en mange aussi beaucoup jusqu’à se rendre malade et avoir les mains violettes. C’est son seul plaisir dans cette montagne isolée.

Louise n’est pas très grande. Son mince visage est percé par deux petits yeux bleus et rieurs. Elle attache ses cheveux mi-longs qui ondulent légèrement et laisse quelques mèches sur son front. Elle a la peau claire même si elle passe tout son temps dehors. Malgré son allure chétive, elle est d’une constitution robuste. Elle n’est jamais fatiguée. Elle peut parcourir la montagne sans s’arrêter à la recherche d’une bête égarée. Un jour, son deuxième frère lui a ramené de Mende une paire de souliers en cuir dont elle est très fière. Elle en prend le plus grand soin. Elle porte, le plus souvent, un chemisier de lin blanc sur une jupe sombre qui descend jusqu’aux chevilles. Le tout surmonté par une blouse longue à motifs. Une vie de labeur orchestrée par les saisons et les animaux de la ferme.

Louise n’est pas coquette comme sa sœur. Elle est vive et enjouée. L’instituteur ne tarit pas d’éloges sur elle. Il lui trouve beaucoup de facilité dans l’écriture et les exercices de calcul. Il la découvre sensiblement rêveuse. Surtout au début du printemps quand la montagne chante. Louise est têtue et déterminée. Elle peut bouder des heures lorsqu’elle est contrariée par ses parents. Elle se sauve parfois. Mais c’est un prétexte pour mieux rejoindre la Brousse, le Roc du Chastel ou la Serre de Monjol. Elle a souvent le dessus sur ses frères et sœurs. Elle rit beaucoup et plisse le coin de ses petits yeux. Elle est d’humeur égale, mais elle n’hésite pas à donner son avis. Elle ne croit pas beaucoup en Dieu, mais se plie bon gré mal gré aux rites familiaux et à ceux du village.

Elle ne tient pas en place. À l’entretien du modeste potager, elle préfère parcourir, des journées entières, les pentes du mont Lozère pour être avec le troupeau. Mais l’hiver, quand le vent souffle et que l’air est glacial, elle passe tout son temps à l’intérieur. Elle s’ennuie. Parfois, contrainte et forcée, elle rapièce des vêtements usés. Elle aide également sa mère et sa sœur à s’occuper de la demeure et du cheptel logé sous la maison. La haute bâtisse rectangulaire abrite au premier niveau, et en sous-sol, l’étable et la cave qui se prolonge bien au-delà de la ferme. L’ensemble sous deux belles voûtes de pierres. En haut, il y a une grande salle et la chambre des parents. À l’étage, deux chambres supplémentaires puis un grenier. De petites ouvertures percent uniquement la façade exposée au sud.

La demeure épouse les contours de la pente. Sur le pignon de la maison, une boursoufflure ronde prolonge la maison. Un four à pain surmonté d’une petite cheminée coiffée par deux lauzes en triangle. Devant, et en partie sur la bergerie, un jardinet bordé d’un muret de pierres sèches. À l’intérieur du logis principal, la grande cheminée accueille deux bancs de granit. Elle chauffe toute la demeure. De l’autre côté, le mur est percé de deux ouvertures qui permettent l’accès au four à pain. L’une accède au foyer et l’autre au plateau de cuisson. Le mobilier est modeste. Une table massive au milieu de la pièce est entourée de deux bancs et de deux chaises. Une armoire près de la porte, un bahut près de la fenêtre et à côté de la vasque de pierre et une horloge comtoise qui grimpe jusqu’au plafond. Son balancier rythme le temps qui passe et donne la mesure au feu qui crépite. Derrière l’escalier de bois qui mène aux chambres, un autre permet de descendre directement à l’étable. Louise l’emprunte souvent pour surveiller et nourrir les bêtes qui patientent calmement en attendant le retour des beaux jours. Elle est habituée à cette odeur de foin, de paille et de fumier. Il se dégage une douce chaleur animale. Au fond, une double porte permet de donner un peu de lumière et de sortir les bêtes. Régulièrement et à tour de rôle, Louise, sa sœur et ses frères doivent refaire les paillasses et sortir le lisier. Une tâche dure et ingrate. Louise déteste ça. Elle a du mal à saisir les larges poignées de la lourde brouette de bois. À chaque fois, elle revient avec la peau des mains abîmée.

En revanche, l’hiver, il n’y a rien à faire au potager et Louise est soulagée. L’autre jardin, plus grand, est situé un peu plus bas dans le village. Non loin de la source. Hors de cette période froide, lorsque Louise est à la maison, elle doit accompagner sa mère pour travailler la terre. La tâche est dure et fatigante, mais elle pense à sa montagne. Son espace de liberté.

Louise adore ce moment de l’année où le mont Lozère laisse glisser son manteau de neige pour découvrir une lande couchée et brûlée. Puis, tout doucement, les herbes se redressent et se maquillent d’un beau vert tendre qui rivalise avec le jaune des fleurs sauvages. La montagne s’habille d’or. Des jonquilles de printemps, des pissenlits, mais aussi des genêts. Et puis quelques touches multicolores et mauves. Des pensées sauvages et des narcisses. Des orchidées sauvages et des marguerites. Des bleuets et des myosotis. Une explosion de senteurs et de nuances. C’est l’heure pour Louise de sortir les bêtes et de gravir les pentes vers la Sagne Rousse entre les villages de Finialette et la Brousse. Il y a là-haut une bergerie. Louise y rentre les brebis le soir et s’occupe de la traite. Elle passe le reste de ses journées à surveiller le troupeau. Elle connaît chaque sentier et chaque rocher. Elle sait les sources d’eau. Elle sait les abris en cas d’orage. Elle reconnaît toutes les traces des animaux sauvages. Elle ne craint pas les loups qu’elle écoute hurler parfois. Elle ramasse les plantes aux vertus médicinales et comestibles. Elle se nourrit d’un peu de pain sec, de jambon cru, de fromage et de quelques baies. Elle fait partie du mont Lozère.

La vie de Louise est ainsi. Immuable. Elle a presque trente ans. L’écho du bruit de la Seconde Guerre ne s’entend presque pas ici. Il devient audible lorsque toute la France est occupée. Du Fraissinet-de-Lozère, on voit bien passer quelques réfugiés descendants vers Florac ou des groupes de résistants se dirigeant vers les Cévennes plus à l’est.