11,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Suhrkamp Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Flughunde sind fledermausähnliche Flattertiere mit hundeartigem Kopf. Für Hermann Karnau sind sie von Kindheit an Sinnbild einer Welt, die vor dem Zugriff fremder Stimmen geschützt ist. Die Stimme ist der Fetisch des Akustikers Karnau, der 1940 den Plan faßt, systematisch das Phänomen der menschlichen Stimme zu erkunden.

Die eine Erzählstimme gehört Hermann Karnau, dessen Namen der Autor einem Wachmann im Berliner Bunker unter der Reichskanzlei entliehen hat. Die andere gehört der achtjährigen Helga, einer Tochter des Propagandaministers. Immer wieder kommt es zu Begegnungen der beiden, zuletzt im April 1945, als Karnau in Berlin ist, um die Führerstimme aufzuzeichnen.

Ein Zeitsprung führt in den Sommer 1992. Hermann Karnau, der nach dem Krieg untertauchen konnte, findet in seinem Plattenarchiv die Stimmen, die Gespräche von Helga und Helgas Geschwistern während ihrer letzten Tage und Nächte wieder. Auch den Kindern hat er die Stimmen – bis zum letzten Atemzug – abgelauscht.

»Der Roman Flughunde macht das Dritte Reich als Medien-Phänomen, als eine Erscheinungsform der akustischen Propaganda und Massensuggestion, zu seinem Thema, personifiziert in der sinistren Gestalt eines Akustikers … Karnau, das Horch-Ungeheuer, ist der fürchterlichste Roman-Unhold, seit Patrick Süskind in seinem Roman Das Parfum das Geruchsmonster Grénouille erfand, das die Menschen experimentell umbrachte, um ihnen die Gerüche zu rauben.« Sigrid Löffler

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 351

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Flughunde sind fledermausähnliche Flattertiere mit hundeartigem Kopf. Für Hermann Karnau sind sie von Kindheit an Sinnbild einer Welt, die vor dem Zugriff fremder Stimmen geschützt ist.

Von Hermann Karnau, einer historischen Figur (Karnau war Wachmann im Berliner Führerbunker und den Westalliierten erster Zeuge für Hitlers Tod), hat Marcel Beyer eine der beiden Erzählerstimmen geliehen. Die andere gehört dem achtjährigen Mädchen Helga, älteste Tochter von Joseph Goebbels, dessen Reden die Menschen fanatisierten. Immer wieder kommt es zu Begegnungen der beiden. Zuerst, als anläßlich der Geburt des sechsten Geschwisters die Kinder eine Zeit in der Obhut des Familienfreundes Karnau verbringen. Zuletzt nach fast fünf Jahren nationalsozialistischen Kriegs im April 1945; Hermann Karnau verbringt die letzten Tage in Berlin, um die Führerstimme aufzuzeichnen.

Ein Zeitsprung führt in den Sommer 1992. Hermann Karnau, der nach dem Krieg untertauchen konnte, findet in seinem Plattenarchiv die Gespräche der Kinder während ihrer letzten Tage und Nächte wieder.

»Es ist für mich eines der eindrucksvollsten Bücher über die letzten Kriegstage.«

Hellmuth Karasek im ›Literarischen Quartett‹

Marcel Beyer, geboren 1965, lebt seit 1996 in Dresden. 2008 wurde er mit dem Joseph-Breitbach-Preis und 2016 mit dem Georg-Büchner-Preis ausgezeichnet.

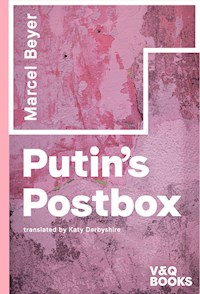

Von ihm erschienen die Romane Das Menschenfleisch (1991, st 2703), Kaltenburg (2008, st 4103), Spione (2010, st 4207), die Gedichtbände Falsches Futter (1997, es 2005), Erdkunde (2002) und Graphit (2014) sowie die Essaybände Nonfiction (2003) und Putins Briefkasten. Acht Recherchen (2012, st 4324) und die Erzählung Vergeßt mich (2006).

Marcel Beyer

Flughunde

Roman

Suhrkamp

eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2016

Der vorliegende Text folgt der 11. Auflage der Ausgabe des suhrkamp taschenbuchs 2626.

© Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 1995

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.

Umschlagfoto: Detlef Erler /Rainer Holz

Umschlaggestaltung: Göllner, Michels, Zegarzewski

eISBN 978-3-518-75068-1

www.suhrkamp.de

»Ich höre die süßen Stimmchen,

die mir das Liebste auf der Welt sind.

Welch ein Schatz, welch ein Besitz!

Gott erhalte ihn mir!«

I

Eine Stimme fällt in die Stille des Morgengrauens ein: Zuerst Aufstellen der Wegweiser. Die Pfähle mit dem Hammer tief einrammen in den weichen Erdboden. Mit aller Kraft. Die Schilder dürfen nicht wegsacken.

Die Befehle des Scharführers hallen über das Sportfeld. Auf Fingerzeig lösen sich einige Jungen mit Armbinden aus der Gruppe und machen sich an ihre Arbeit. Alle sind frisch getrimmt, bis auf die Ohren runter, mit ausrasierten Nacken, wo stoppelübersäte Kopfhaut schimmert. Gestoppeltes. Am Ziel wäre man wohl erst, wenn man sie noch kupieren könnte. So sieht die Welpenarbeit heute aus.

Rampen für Rollstuhlfahrer zimmern. Holzstege. Daß alle Krüppel bis in die vorderen Reihen geschoben werden können. Sollte der Regen stärker werden, darf niemand mit den Rädern im Schlamm hängenbleiben.

Die übrigen Befehlsempfänger bleiben unbeweglich stehen, die müden Schemen zittern nicht einmal in dem naßkalten Wetter, aufmerksam verfolgen sie jeden Ruf und jede Geste ihres Einsatzleiters in feuchter brauner Uniform:

Sechs Mann mit Kreidewagen. Linien ziehen entlang der Stege. Wo die Blindenhunde abtreten. Abstand zwischen den Linien sechzig Zentimeter. Schulterbreite plus Hund. Peinlich genau.

Es ist Krieg. Die Stimme schneidet in das Dunkel hinein, weit bis zur Bühne hinauf. Es herrscht eine seltsame Akustik. Allein hier vorn am Rednerpult braucht es sechs Mikrophone: Vier für die Lautsprecherblöcke, welche aus jeder Himmelsrichtung auf das Gelände ausgerichtet werden. Eins dient zum Auffangen von Sonderfrequenzen. Während der Ansprache wird es fortwährend austariert, um bestimmte Effekte der Stimmführung hervorzuheben. Das sechste Mikrophon wird an einen kleinen Lautsprecher unter dem Pult hier angeschlossen, der dem Redner zur Eigenkontrolle dient.

Und zusätzlich werden im Radius von einem Meter weitere Schallempfänger installiert, um einen angemessenen Raumklang zu erzeugen. Sie anzubringen ist eine Kunst für sich. Im Blumenschmuck werden sie versteckt und hinter den Fähnchen postiert, damit das Publikum sie von unten nicht entdecken kann. Doch auch der Ehrengarde und dem Parteivolk im Rücken des Redners sollen sie verborgen bleiben. Wo liegen die schalltoten Ecken in diesem Stadion, wo brechen sich die Wellen an den Rängen, an welchem Widerstand prallen die Irrläufer ab und treffen überraschend wieder auf den Redner selber? Niemand weiß wirklich, ob unsere Berechnungen stimmen. Die Karte deutet manches dunkle Areal nur an.

Für den Gesamtklang ist ein Mikrophon besonders wichtig, das oben im Parteiabzeichen hängt, damit auch der Schall nicht verlorengeht, welcher vom Redner in den Himmel abgestrahlt wird. Die Nacht ist längst vorbei, aber hier draußen herrscht noch immer Dunkelheit. Vom riesigen Emblem über mir lösen sich Regentropfen. Einer schlägt mir ins Gesicht. Verfallenes Licht.

Unten werden die Ordner instruiert: Zuerst Einfahren aller Amputierten. Das Feld wird zügig überquert. An der Markierung anhalten. Beim Schieben volle Aufmerksamkeit. Obacht: Keine Zusammenstöße verursachen.

Da traben auch schon die ersten HJ-Jungen heran. Im Dunstschleier über dem Sportfeld sind sie kaum zu erkennen: Sie schieben leere Rollstühle im Laufschritt vor sich her. Bis zum Mittag soll der gesamte Aufmarsch noch mehrmals geprobt werden, damit der Empfang der Weltkriegskrüppel und Wehrunfähigen reibungslos abläuft. Entlang der Rampen sind Stühle als Hindernisse aufgestellt, während der Proben ersetzen sie das Publikum. Auf den feuchten Holzbohlen gerät ein Junge ins Schleudern und kracht mit seinem Rollstuhl in die Absperrung. Schon wird er angeherrscht: Verdammter, nichtsnutziger Trottel. Wenn dir das heute nachmittag passiert, dann bist du dran. Ein einziger Patzer und es gibt einen Strafappell. Jetzt alles noch einmal von vorne. Alle Mann. Zurück in die Katakomben. Dann zügig auf den Platz.

Wie der Scharführer seine Burschen triezt. Wie können diese Kinder noch vor Tagesanbruch solch ein schrilles Organ über sich ergehen lassen, ohne auch nur einmal zu mucksen? Ergeben sie sich da hinein, ertragen sie zähneknirschend die Erniedrigungen, diese halbstarke Herrenstimme, weil sie ihnen das Gefühl gibt, an einer Bewegung teilzuhaben, aus der sie selber als Herren erwachsen werden? Sind sie der festen Überzeugung, daß sich mit der Zeit eine ebensolche Stimme in ihren jungen Kehlen einpflanzen wird?

Mein Blick bleibt an dem verstörten Jungen hängen, der sich im Abgang unauffällig Knie und Ellbogen reibt. Ich schlage den klammen Mantelkragen hoch, er macht mir eine Gänsehaut, da sich der Stoff an meinen Kehlkopf legt. Und wie kalt meine Finger sind, und steif, die halten die brennende Zigarette kaum. Da erscheinen die Männer mit den Kabelrollen, zwischen den abrückenden Jungen bahnen sie sich einen Weg zur Bühne. Aber bevor hier oben die Leitungen verlegt werden, muß noch jemand mit dem Leiter der Verschönerungsgruppe sprechen, denn das geplante Eichenlaub-Arrangement soll zur Bodentarnung genutzt werden. Alle Kabel werden gut abgeklebt und durch Löcher im Tribünenboden nach unten geleitet. Nach der Ansprache will der Redner zu seinen Hörern hinuntersteigen, und dabei darf ihm nichts im Weg liegen.

Jetzt wird schon die Lichtanlage ausgerichtet. Wir Akustiker liegen etwas hinter der Zeit. Der Scharführer wird auch langsam nervös, denn der Einzug der Blinden gestaltet sich komplizierter als erwartet, und die HJ-Jungen geraten ins Schwitzen: Rollstuhlbremsen anziehen. Die Amputierten stehen unverrückbar fest. Danach die Hunde mit den Blinden. Abgerichtet auf Orientierung an den Kreidelinien. Stöcke sind dabei unterm Arm zu tragen. Abtasten des Bodens erst wieder erlaubt, wenn jeder Blinde auf seiner Position.

Tatsächlich hat man einige Blinde herbeigeschafft, um die Sache durchzuexerzieren. Aber die gehen ihren Schäferhunden durch, manche verheddern sich in der Führleine und drohen in den Dreck zu fallen. Junge Hunde irren vom Weg ab oder bleiben verstört stehen. Mit panischem Einschlag in der Stimme stutzt der Scharführer seine Jungen zusammen: Nachziehen. Nachziehen. Die Hundelinien sofort mit Kreide nachziehen, doppelt und dreifach. Die Tiere erkennen hier ja rein gar nichts.

Ein Blinder hält mitten im Strahl eines Scheinwerfers an und wärmt sich im Licht. Sein Führer zerrt an der Leine. Aber der Mann bleibt standhaft. In den schwarzen Brillengläsern spiegelt sich das grelle Licht. Und blitzt vom Rauchglas direkt in meine Augen.

Jeder Hund kennt seinen Platz. Abstellen des Krüppels. Dann Kehre vorn herum. Nicht auf der Stelle wenden. Nicht um den Rücken des Blinden herum. Beginn des Abgangs mit der letzten Reihe. Dann weiter bis zur Front.

Die Kriegsblinden haben den Redner in lockerer Haltung zu empfangen, und dabei würden die Hunde nur das Bild stören. Außerdem soll auf den Pressephotographien der Eindruck von Gebrechlichkeit zurückgedrängt werden zugunsten der Ausstrahlung von Stärke und Kampfbereitschaft. Und endlich steht die Formation halbwegs. Seit einer Woche schon üben die Blinden täglich eine Stunde lang die korrekte Ausführung des Deutschen Grußes. Doch als sie nun die rechte Hand heben, bietet sich ein schauerliches Bild: Da sieht man Arme waagerecht vom Körper weggestreckt, aber auch solche, die fast senkrecht in den Himmel reichen. Und ein paar Blinde halten den Arm so weit zur Seite, daß er dem Nebenmann vor dem Gesicht hängt. Die Stimme des Scharführers hat sich wieder gefangen, ohne Atempause erschallen jetzt die Kommandos: Heben. Senken. Heben. Senken.

Die HJ-Jungen knien am Boden und justieren Blindenarme, bis sich eine einheitliche Front ergibt. Ein Techniker meldet: Die Lautsprecher sind jetzt postiert, verkabelt ist auch, die Mikrophone können angeschlossen werden. Ein Wink von drüben: Es gibt Strom. Wer übernimmt die Tonprobe? Auf keinen Fall will ich das tun. Doch der Scharführer macht jeden Klangtest ohnehin zunichte: Zuletzt Einmarsch der Taubstummen. Die Taubstummen stehen im hintersten Bereich, weil sie dem Führer nicht zujubeln können.

Unsichere Blicke der HJ-Jungen. Zwei, sehe ich, flüstern sogar. Die Taubstummen: Da sieht man sie aus den Katakomben auftauchen. Oder sind diese Männer dort, die festen Schritts die Laufbahn betreten, gar keine Taubstummen? Hat sich der Scharführer vertan? Sind das nicht einfach Ehrengäste? Und doch muß das die angekündigte Delegation von Wehrunfähigen sein. Welch Erscheinung in der Dämmerung, mit ihrer Geheim-, ihrer Gebärdensprache, mit ihren wunderlichen Uniformen, lächerlich gut gebügelt und gestärkt, die Regentropfen perlen an den Rockschößen ab. Phantasieuniformen, da doch keiner von ihnen jemals Mitglied der Wehrmacht werden könnte.

Was ist nun unsere Aufgabe, was tun wir als Akustiker mit ihnen? Es ist ihnen doch gar nicht möglich, am Nachmittag den Wortlaut der Rede zu verfolgen. Doch wird die gigantische Beschallungsanlage ihre Körper in fortwährende Erschütterungen versetzen: Wenn sie nicht den Sinn der Töne auffassen können, so wollen wir ihnen die Eingeweide durchwühlen. Wir steuern die Anlage aus: Die hohen Frequenzen für die Schädelknochen, die niedrigen für den Unterleib. Tief in die Dunkelheit des Bauches sollen die Geräusche reichen.

Auf dem Sportfeld werden SS-Leute gesichtet, die den Stand der Vorbereitungen kontrollieren. Den HJ-Jungen scheinen die schwarzen Uniformen Angst einzuflößen, sie wechseln andere Blicke als in Erwartung der Taubstummen: Wie sich die Lederstiefel, Regencapes und, im Schatten der Mützenschirme, selbst Gesichter nur schwach vom fahlen Hintergrund abheben. Doch hat der Scharführer seine Invaliden zum Glück noch rechtzeitig ordentlich aufgestellt. Alles in Position. Leise klimpern die Orden. Es folgt ein Probedurchlauf mit Anlage, am Rednerpult spricht der Scharführer ein paar Worte. Und wie er brüllt, wie er im Ton seinem Führer nacheifert, indem er die Beschallungsanlage bis an die äußersten Grenzen belastet. Und seine Stimme ebenfalls.

Weiß er denn nicht, daß jeder Schrei, jede so laut hervorgebrachte Äußerung auf den Stimmbändern eine kleine Narbe hinterläßt? Wissen die Menschen das denn nicht, die ihre Stimmen derart gewalttätig aufreiben, die so unvorsichtig umgehen mit ihrem Organ? Jedes Aufbrausen zeichnet sich in die überdehnten Stimmbänder ein, das narbt sich immer weiter fort, und solch ein Mal läßt sich nie wieder zum Verschwinden bringen, die Stimme bleibt markiert bis an das Lebensende.

Das Stadion erbebt. Mein Leib zieht sich zusammen. Oder zieht er sich nicht, sondern wird zu einem starren Block gepreßt unter dem Druck? Es ist verboten, die Ohren mit den Händen zu bedecken. Das würde aber ohnehin nichts nützen: Es dröhnt so laut, es könnte einem das Mark aus den Knochen treiben. Mit ungeahnter Wucht werden hier Luftmassen umgewälzt. Und auf dem Sportfeld steht der kleine Haufen Statisten wie gebannt.

Sobald der Schalldruck endet, heben die Taubstummen den rechten Arm und öffnen ihren Mund, genau wie alle anderen auch. So wird ein harmonisches Gesamtbild erreicht. Doch während aus den vorderen Reihen ein lautes Sieg Heil erschallt, ist hinten kaum ein angestrengtes Krächzen zu hören. Dann schreitet ein SS-Mann an des Redners statt die erste Reihe ab. Die Arme und die toten Blicke ins Nichts gerichtet: Knapp an demjenigen vorbei, der nun eine erhobene Hand herunterzieht und anerkennend drückt. In diesem Moment setzt eine Kapelle mit Marschmusik ein.

Mein Auftrag ist damit erledigt. Auf dem Weg zum Ausgang lungert eine Schar Taubstummer abseits der Aufstellung. Müde treten die Männer von einem Fuß auf den anderen, rauchen und unterhalten sich im heraufziehenden Morgen in ihrer Zeichensprache. Wie Flughunde flattern die Arme lautlos zwischen Tag und Nacht.

Einer von ihnen legt zwei Finger auf die Lippen, um gleich darauf den Arm hochschnellen zu lassen in den Himmel: Bedeutet die Heftigkeit dieser Bewegung Ausdrucksstärke? Heißt dies für die Taubstummen, laut zu sprechen? Doch wie sieht dann eine leise, zaghafte Mitteilung aus? Ist vielleicht schon das Zittern des einen Mannes mit gesenktem Kopf als eine Nachricht an die anderen zu werten? Aber was, wenn sie seine Rede gar nicht erst bemerken, da sie selber bibbern in der feuchten Morgenkälte? Allein das Zittern sagt etwas, doch Laute kann es nicht ersetzen.

Undurchschaubar sind sie. Die Beinlosen erkennt man gleich. Und auch die Blinden erkennt man: An ihren abgetönten Brillen, an ihren Stöcken und tastenden Schritten, am leeren Blick oder den leeren Augenhöhlen, wenn einer die Brille hebt, um sich am Nasenbein zu kratzen oder den Schweiß vom Lid zu wischen. Aber die Taubstummen erkennt man nicht. Selbst wenn ein Taubstummer nicht reagieren sollte, falls man ihn anspricht, so könnte er auch einfach ein schweigsamer Mensch sein oder den Zuruf überhört haben.

Alle hier, die nicht sprechen können: Was hat ihnen die Stimme ausgetrieben schon vor der Geburt? Die keine Stimmen kennen: Was haben sie innen, was klingt in ihrem Inneren wider, wenn da keine Laute sind, wenn sie doch nicht einmal in der Vorstellung Stimmen hören können? Läßt sich das Innere dieser Menschen überhaupt begreifen, oder herrscht in ihnen Leere ein Leben lang? Nichts weiß man über die Taubstummen, nichts kann man, als Stimmträger, über ihre Welt erfahren. Dafür haben sie einander um so mehr zu berichten, ohne mich im Vorbeikommen zu bemerken: Der eine fällt dem anderen in die Gesten, und vor lauter Redeandrang kommen die Hände nicht mehr mit.

Ich bin ein Mensch, über den es nichts zu berichten gibt. So aufmerksam ich auch nach innen horche, ich höre nichts, nur einen dumpfen Widerhall von Nichts, unten aus der Bauchhöhle vielleicht, das Fiebern, das Rumoren meiner Innereien. Nicht, daß ich nicht empfänglich wäre für Eindrücke, daß ich abgestumpft wäre, daß ich meine Umgebung nicht aufmerksam sehen und hören wollte, im Gegenteil: Ich bin überwach, aufmerksam wie mein Hund, bin immer wach, verfolge die schwächsten Ton- und Lichtveränderungen, zu wach vielleicht, als daß hier etwas davon hängenbleiben könnte, weil schon wieder die nächste Erscheinung wahrgenommen werden will. Ein Mensch wie ein Stück Blindband, das vor Anfang des beschichteten Tonbandes angeklebt ist: Man könnte sich noch so sehr bemühen, es würde einem doch nicht gelingen, auch nur den unscheinbarsten Ton dort aufzunehmen.

Mein Hund ist Vorbild, nicht Begleiter: Sobald Coco mich nahen hört, wird er ganz aufgeregt, erkennt, wer in das Haus tritt, wenn unten das Tor aufgeschlossen wird, das Schaben meiner Schuhsohlen auf den abgewetzten Treppenstufen kennt er, weiß genau, wie das Geländer knarrt, wenn ich mich darauf stütze, er schiebt die Schnauze in den Spalt unter der Wohnungstür und nimmt die Witterung seines Herrn auf, er kratzt mit den Pfoten an der Klinke, er springt, wenn ich aufgeschlossen habe, an mir hoch mit gespitzten Ohren: Und dann erst hört er seinen Namen aus meinem Mund. Das ist es, was man im akustischen Hinterland lernen muß: Auf den Zustand der Luft horchen genau in dem Moment, bevor das erste Wort fällt.

Ein Rülpsen. Da hat jemand gerülpst in meiner Nähe. Und meine Nackenhaare sträuben sich, noch bevor mir die Natur des Geräusches deutlich wird. Im spiegelnden Straßenbahnfenster suche ich nach dem entsprechenden Fahrgast, es muß ein Mann gewesen sein, schon etwas älter. Und da, zwei Sitzreihen hinter mir, verschwommen eine Männerfratze, die Zeitung vor sich aufgeschlagen, als sei nichts passiert. Alle Fahrgäste müssen doch gemerkt haben, daß dieser Mann laut gerülpst hat. Sollte das noch einmal geschehen, bleibt mir nichts anderes übrig, als einen freien Platz im vorderen Wagenteil zu suchen. Manch einer hat es offensichtlich darauf angelegt, seine Mitmenschen auf diese Weise zu tyrannisieren. Wo sind die Kriegsberichterstatter? Löschen. Man müßte die Laute solcher Kreaturen löschen können.

Ich stehe mir selber gegenüber wie einem Taubstummen: Es gibt da einfach nichts zu hören, und auch die Gesten und die Mimik kann ich nicht verstehen. Mit Ende Zwanzig eine noch ungravierte, glatte Wachsmatrize, wo sich andern längst unzählige Spuren eingeprägt haben, wo sie schon bald ein Kratzen oder Knacken hören lassen, weil sie so oft abgespielt worden sind. Keine erkennbare Vergangenheit, und nichts, das mir widerfährt, nichts in meiner Erinnerung könnte zu einer Geschichte beitragen. Alles bleibt beschränkt auf einige wenige Bilder, eigentlich auf Farbflecke. Nein, noch weniger: Nur ein Changieren zwischen Grau und Schwarz, im Zwielicht, ein kurzer Augenblick zwischen Nacht und Tag.

Einmal, als wir zur Winterzeit frühmorgens noch im Dunkeln mit der ganzen Schulklasse zu den unvermeidlichen Leibesübungen antraten, hörten wir von der Hallendecke ein befremdliches Geräusch, und als der Lehrer das Licht eingeschaltet hatte, sahen wir oben etwas Schwarzes flattern. Und einer sagte: Eine Fledermaus. Sie hatte sich wohl kurz zuvor dorthin verirrt, auf der verzweifelten Suche nach einem sicheren Platz für ihren Winterschlaf, und war nun zuerst von der lauten Horde Jungen, dann von der Beleuchtung aufgestört worden. Während die Klassenkameraden weiter lärmten, blieb ich ganz still, als ließe sich mit dem Schweigen eines einzelnen der Krach der anderen verdrängen, damit das aufgeregte Tier sich beruhigen könnte. Ich hoffte schon, der Unterricht müsse nun bis zum Frühjahr ausfallen, damit die Fledermaus hier ihre Ruhe hätte. Doch da begannen die ersten, mit ihren Schuhen nach dem Tier zu zielen, und jemand hatte einen Ball dabei, den er dem besten Werfer in der Klasse reichte. Mit voller Wucht ließ er den nach oben schnellen, verfehlte knapp. Das Knallen beim Aufprall ging im Kampfgeschrei unter, und nochmal zielte er und warf, und nochmal, und immer lief schon einer los, um das herunterkommende Geschoß zurück zu holen, während die Fledermaus von einer Ecke in die andere floh. Mit einem lauten Ruf zur Ordnung machte erst der Turnlehrer dieser Szene ein Ende, als er den Unterricht beginnen wollte.

Das Zittern des Fledermausleibes mit seinen hilflos flatternden Flügeln blieb mir den ganzen Morgen vor Augen, die schwarze Kreatur stand als Nachbild, und es gelang mir nicht, diese Erscheinung zu überblenden, das unruhige Kreiseln zu einer schwungvollen Flugbewegung in freier Wildbahn werden zu lassen, wie ich sie von den Flughunden in meinem Zigarettenbilder-Album kannte. Zu Hause dann suchte ich gleich nach der Seite, die ich so oft aufgeschlagen hatte, daß sie Eselsohren hatte und speckig war, ein Bild aus Afrika: Gegen den roten Sonnenuntergang sticht ein kahlgefressener Baum ab, in dem kopfüber eine Traube schwarzer Tiere hängt. Ein paar Flughunde kreisen in der Luft, die sind schon aufgewacht zur Nacht, da sie, geleitet vom Duft nachtblühender Pflanzen, zu ihrem Freßbaum fliegen werden. Nachttiere. Nacht. Eröffnung einer Welt, wo es kein Kampfgeschrei gibt und keine Leibesübungen: Komm, schwarze Nacht, umhülle mich mit Schatten.

Ich bin durchweicht bis auf die Haut und heiser, obwohl ich an diesem langen Morgen kaum ein halbes Dutzend kurzer Sätze mit meinen Kollegen gewechselt habe. Die nächsten Tage steht mir wieder Innendienst bevor, zumeist stupide Erledigungen, die mein Bürogenosse allerdings dem Außendienst vorzieht. Ich verstehe nicht, warum er überhaupt als Akustiker arbeitet, endlose Listen könnte er auch in jeder anderen Firma anlegen. Wen interessiert schon, ob die Beschallungsanlage, welche wir heute morgen installiert haben, auch ihre Sollwerte erfüllt, oder ob sich irgendwelche unerheblichen Abweichungen zeigen? Doch gerade solch stupide Arbeit ist es, die meinen Zimmernachbarn reizt: Zu überprüfen, ob die im Laborversuch ermittelte Leistung auch tatsächlich den Werten der Erprobung genau entspricht. Den Klängen selber gegenüber zeigt er sich gleichgültig, mir scheint sogar, er will durch die Papierarbeit der Welt der Töne ausweichen, mit der er im Labor oder im freien Feld zwangsläufig in Berührung käme. Heute gehe ich nicht mehr in den Betrieb. Da der Aufmarsch erst am Nachmittag stattfinden wird, sind die Werte ohnehin nicht vor dem späten Abend greifbar.

Die Morgennebel haben sich gelichtet, und doch wird es in meinem Zimmer nicht ganz hell. Das kleine Fenster und die Tür auf den Balkon weit offen, die kalte, schwere Luft, Gesang der Vögel. Hier steht mein Schreibtisch, überladen mit Papieren, Schreibgerät und Büchern, verstaubte Utensilien, da ich sie nur selten zur Hand nehme. Inmitten dieses Durcheinanders liegt ein freigeräumter Bereich, hier hat der Plattenspieler seinen Ort, immer in Reichweite, damit ich Platten auflegen kann, ohne aufstehen zu müssen. Einziger staubloser Fleck auf der Schreibtischfläche, denn Staub ist tödlich, tötet jeden Klang. Doch im Moment ist es nicht möglich Platten anzuhören, seit einer Weile schon bleiben sie unberührt im Pappkarton, in ihren vergilbten Papierhüllen, denn der Apparat steht auf dem Boden, aufgeschraubt, zerlegt in seine Einzelteile, die Innereien hängen heraus. Ein Fehler in der Führung: Liegt es am Übertragungsriemen oder am Motor?

Wir alle tragen Narben auf den Stimmbändern. Sie bilden sich im Laufe eines Lebens, und jede Äußerung hinterläßt ihre Spur, vom ersten Schrei des Säuglings angefangen. Und jedes Husten, jedes Kreischen und heiseres Sprechen verunzieren die Stimmbänder ein weiteres Mal mit einem Einschnitt, einem Höcker oder einer Naht. Wir nehmen das nur darum nicht zur Kenntnis, weil wir die Narben niemals sehen können. Anders, als wenn wir Furchen auf der Zunge bemerken oder tief in den Rachen schauen und eine gefährliche Rötung wahrnehmen. Und doch kennt jeder Zeichen der übermäßigen Beanspruchung zumindest vom Hörensagen: die sogenannten Sängerknötchen, die Polypen, die Fistel, Stimme. Wie achtsam man eigentlich mit den eigenen Stimmbändern umgehen müßte. Man dürfte wohl kaum sprechen.

Nur wenige Stimmen in dieser Welt sind narbenlos, oder sagen wir: von einer zarten, weichen Äderung überzogen. Kein Wunder, daß man jenes ungreifbare Etwas, das Seele genannt wird, in der menschlichen Stimme zu orten meint. Geformter Atem, Hauch: Das, was den Menschen ausmacht. So bilden die Narben auf den Stimmbändern ein Verzeichnis einschneidender Erlebnisse, akustischer Ausbrüche, aber auch des Schweigens. Wenn man sie nur mit dem Finger abtasten könnte, mit ihren Fährten, Haltepunkten und Verzweigungen. Dort, in der Dunkelheit des Kehlkopfs: Das ist deine eigene Geschichte, die du nicht entziffern kannst.

Du spürst, ohne die Ursache zu kennen, lediglich, wie sie sich bemerkbar macht: Wenn vom einen auf den anderen Moment unvermittelt der Mund austrocknet, wenn sich der Hals zuschnürt, wenn dich, scheinbar grundlos, Atemnot befällt und aus den Lungen nur das eine dringt: nichts. Als ich anstehe, um das Ersatzteil für den Plattenspieler zu besorgen: Warum jagen mir Schauer über den Rücken, da plötzlich eine junge Frau ins Elektrogeschäft stürmt, deren lautes Selbstgespräch schon durch die Tür zu hören war? Der wirre Monolog schlägt um, die Frau beginnt, mit kehliger Stimme auf die verstummten Kunden einzureden, schaut einem nach dem andern in die Augen und beschwert sich, drei lange Wochen auf die Reparatur ihres Radios gewartet zu haben. Was höre ich in dieser Stimme, das mich zurückschrecken läßt, warum erscheint mir auch meine eigene Stimme abstoßend, ja, vor allem sie? Ich weiß es nicht. Fassungslos starre ich diese Verrückte an, die, weil niemand auf sie reagiert, noch lauter redet: Will endlich wieder meinen Heinz Rühmann hören. Den ganzen Tag lang sollten die seine Lieder bringen, nicht Siegesfeiern und den ganzen Quatsch.

Dann fängt sie auch noch an zu singen, krächzt ein paar Schlagerzeilen, die Stimme schwankt, heult, überschlägt sich und setzt wieder am Anfang ein. Doch niemand weist die Frau zurecht, es ist, als merkten die anderen Kunden gar nicht, wie sich die furchtbare Stimme in jede Körperzelle frißt. Bin ich der einzige, der diesen markerschütternden Ton wahrnimmt? Ein Ton, der auf das Schläfenbein hämmert und den gesamten Schädel zum Vibrieren bringt. Als wäre ich als einziger hellwach in tiefer Nacht, während ein Angriff aus der Luft bevorsteht, während die Bomben schon bald auf uns niedergehen. Und es gibt keinen sicheren Keller. Jetzt nimmt sich die Frau einen älteren Herrn vor und spricht ihm direkt ins Gesicht: Gerade den Weihnachtsmann getroffen, wir haben uns verabredet und werden einander schon bald wiedersehen. Wie oft triffst du denn so den Weihnachtsmann?

Der Angesprochene verzieht keine Miene. Ich könnte das nicht, es handelt sich doch um einen Angriff, wie heute morgen in der Straßenbahn von diesem Mann, der gerülpst hat. Jetzt zischt der Wortschwall knapp an meinem Ohr vorbei: Muß bald nach Hause, mein Kuschelbär ist ganz allein, der braucht doch seinen Hafer und sein Stroh.

So steht man, ohne sich zu versehen, ganz unvermittelt an der Hörfront. Nur löschen. Alles löschen.

Der Ursprung meiner tiefen Abneigung gegen verstörte, ungeschlachte Stimmerscheinungen ist mir völlig unklar. Und auch, welchen Grund meine Vorlieben haben: Warum erfaßt mich eine unermeßliche Ruhe, wenn ich vor meinem Plattenspieler sitze und eine dieser schwarzen Schellackscheiben in den Händen halte, am Abend, Dunkel, Dämmerstunde, das Licht bleibt in der ganzen Wohnung ausgeschaltet. Jede Schallplatte trägt im sogenannten Spiegel, dort, wo kurz vor dem Etikett die Rille endet, eine Gravur in fremder Handschrift: Technische Angaben normalerweise, Seriennummer und Plattenseite, doch in manchen Fällen auch kurze Botschaften unbekannter Hand, die der Matrizenschneider hier versteckt hat.

Ich lege die erste Seite auf. Der Plattenteller beginnt sich zu drehen, der Apparat funktioniert wieder. Noch viel länger hätte ich die Stille in der Wohnung nicht mehr ausgehalten. Ich senke den Tonarm und sofort ist das Knistern zu hören, bevor die Aufnahme einsetzt. Und dann: Ein Bariton. Wie er vibriert, wie er die Luft aufrauht. Es wird mir immer unerklärlich bleiben, wie eine konservierte Stimme solche Macht hat, das Innere zu greifen. Allein das Flattern fremder Stimmbänder. Coco sitzt bei mir und wir lauschen beide.

Die Nadel zieht dort eine Spur über das schwarzglänzende Schellack, tastet die Schallplatte ab unter schmerzlicher Berührung und fräst die Rillen mit jeder Umdrehung unmerklich weiter aus, als gelte es, in tiefere Regionen vorzudringen, um näher an den Ursprung der Geräusche zu gelangen. Mit jedem Abspielen wird so etwas vom Material freigesetzt, von dieser Mischung aus Harz, Ruß und Wachsabscheidungen der Lackschildlaus. Lebendige Wesen haben ihren Teil gegeben, hier sind Absonderungen des Lebens gepreßt worden, damit Klang zu Materie werden kann, so wie auch die hineingeschnittenen Laute Absonderungen, Lebenszeichen sind des Menschen.

Und immer muß noch Schwarz hinzukommen, Schwarz: Nacht und Schwarzverbranntes, erst dann lassen sich Laute bannen. Im Unterschied zum Schreiben oder der Malerei, wo Farbe aufgetragen wird, ohne den weißen Grund zu beschädigen, braucht es die Verletzung der Oberfläche, um Geräusche einzufangen, es braucht das Auskratzen des Tonspeichers mit dem Schneidstichel, als erfordere die flüchtigste Erscheinung gerade die härteste Vorgehensweise, als könnte das verletzlichste Phänomen nur mittels einer verletzenden Prozedur fixiert werden.

Und dann verschwindet der Gesang, das Lied ist aus. Der Tonarm hängt, am Ende der Klänge angekommen, in der Auslaufrille fest. Bei jeder Umdrehung knackt es einmal laut, wenn die Nadel zurückspringt und von neuem die gleiche Runde zieht.

Ich schaue einige neue, noch ungehörte Platten durch: Das sind Aufnahmen, die es nirgendwo zu kaufen gibt, es handelt sich um rare Tonaufzeichnungen aus unserem Schallarchiv. Das ist einer der wenigen Vorzüge meiner Arbeitsstelle: Der Zugriff auf die Sammlung von Spezialaufnahmen. Oft durchstöbere ich nach Dienstschluß noch lange die Kartei, um interessantes Material zu finden. Hier gibt es fast alles zu hören, fast alle vorstellbaren seltsamen Geräusche finden sich in Wachs gepreßt: die Vogelstimmen, die verschiedenen Arten von Wind, in allen Stärken. Auch Wasserrauschen und Lawinen. Fahrende Autos, laufende Maschinen, ja, sogar der Lärm, den der Einsturz eines großen Gebäudes macht. Solche Schallplatten sind nicht dazu gedacht, daß jemand sie zur Freude hört, sie dienen zu Prüfzwecken bei der Erprobung von akustischen Speicher- und Wiedergabegeräten im Labor.

Die meisten dieser Pressungen sind Einzelstücke: Ich habe mir einige Sprachaufnahmen mitgebracht, auch außergewöhnliche menschliche Töne. Und solche Aufzeichnungen nackter Stimmen sind mir noch lieber als Gesang, begleitet von Musik. Da liegt das Organ ganz offen vor mir, ungeschützt, da ist die zitternde Stimmritze, da ist die Zungenarbeit noch viel intensiver hörbar. Diese Platten lassen allein aufgrund einer Stimme einen ganzen Menschen in meiner Vorstellung entstehen. Dann läßt sich, wie bei der Arbeit eines Archäologen, der eine Scherbe untersucht, aus einem kleinen Bruchstück auf das Ganze schließen. Man braucht da nichts, nichts weiter, als genau zuzuhören.

Es ist auch spannend, eine Stimme zuerst nur vom Telephon zu kennen, sie beim Hören mit einem Körper zu versehen und hinterher dann ihrem Träger zu begegnen, um die eigene Phantasie an der Wirklichkeit zu überprüfen. Doch meist stellt sich Enttäuschung ein: Die Menschen sind längst nicht so interessant, wie ihre Stimmen es vermuten lassen. Da muß ich genauere Studien treiben, da muß ich ein noch empfindlicheres Gehör entwickeln und auf jede Schattierung horchen, um die Vorstellung einmal mit der tatsächlichen Erscheinung einer Person zur Deckung zu bringen.

Jetzt will Coco gestreichelt werden, während eine Platte mit Niesen, Räuspern und Atmen abspielt. Er drängt sich an mich und reibt sein weiches, bebendes Fell an meiner Seite. Sind es die Töne, die ihn dazu treiben? Er kommt zu mir herauf gesprungen, leckt mir übermütig die Hände und läßt sich auch durch mein gespieltes Desinteresse nicht davon abhalten. Bis ich nachgebe: Ich streichele ihn und greife zwischen seine Ohren. Die feuchte Schnauze stößt an meinen Handballen. Mit diesen pelzigen Ohren also kann er besser hören als wir Menschen. Man kann sehr tief in sie hineinschauen bei Tag. Die rosigen Windungen hinab in die Dunkelheit. Ich kraule Cocos Hals, und er hebt gleich den Kopf so weit wie möglich, um meiner Hand freies Spiel zu lassen. Ich ertaste den harten Hundekehlkopf mit den Fingern. Hier ist die Stelle, von der die Laute kommen, hier unter diesem knorpeligen Schutzschild liegt der Ort der Stimme.

Ich fahre Cocos Schädel ab: Wo sitzt da der Gehörsinn? Wo ist die Fähigkeit, Töne zu bilden, in seinem Hundehirn verankert? Die Form des Schädels, die Beulen und Einbuchtungen lassen auf den Sitz bestimmter Hirnregionen schließen, so hat Professor Joseph Gall schon Anfang des letzten Jahrhunderts festgestellt. Für Gall war jeder Kopf eine Gehirnlandkarte. Bei Taubstummen zum Beispiel, wenn ihre Schädel kahlrasiert waren, konnte er die Art der Schädigung schon auf Sichtweite diagnostizieren, ohne daß man ihm zuvor etwas darüber mitgeteilt hätte. Professor Galls Beobachtungen füllten ganze Atlanten.

Nur das Verzeichnen könnte wappnen gegen den Zugriff der entstellten Laute. Doch was die Natur der menschlichen Stimme betrifft: nur hingeschluderte Entwürfe zur Stimmhaftigkeit, mit ein paar krakeligen Strichen aufs Papier geworfene Skizzen, welche das Areal der Hörenden umreißen sollen. Ansätze vielleicht zu einer Karte, von der höchstens die linke untere Ecke ein paar schwache Linien zeigt, ohne daß bisher überhaupt schon der Maßstab feststünde. Dazu wenige matte Punkte, welche kaum der Orientierung dienen. Wo denn auch, in welchem Gebiet, da der Plan gar keine Legende hat?

Coco hat sich auf meinem Schoß zusammengerollt und schläft schon. Von meinem Platz aus öffne ich die Balkontür und bleibe noch auf eine Zigarettenlänge vor der abgelaufenen Platte sitzen. Eine sehr klare, kalte Nacht. Bei solcher Luft sticht jeder Ton von draußen tief ins Ohr. Ein Fuhrwerk irgendwo. Und Schritte, die leise verhallen. Nein, Coco schläft nicht wirklich, zumindest nicht sehr tief: Die Ohren zucken immer schon einen Moment, bevor ich ein Geräusch dann selber höre.

Eine Karte, auf der auch die unscheinbarsten menschlichen Laute verzeichnet werden müssen: Zum Beispiel dieses heftige Hervorpressen von Luft zwischen den schlaffen Lippen, das manche Raucher praktizieren, eine halb nachlässige, halb lasziv gemeinte Geste, die ein solch widerwärtiges Geräusch erzeugt, daß es mich bis aufs Blut reizt und in mir unversehens der Drang aufsteigt, denjenigen zu erwürgen, der so abstoßend tonlos pfeift. Aber für solch eine vielleicht gerechtfertigte Tat wäre ich am Ende doch wohl immer viel zu feige. Zu feige schon, den Raucher zu beschimpfen, oder auch nur, ihn höflich auf die Störung hinzuweisen. Ich bin der Feindberührung nicht gewachsen. Tatsächlich wage ich es noch nicht einmal, mich ermahnend zu räuspern. Möglich, daß jene HJ-Jungen von heute morgen als Erwachsene zu Derartigem fähig sein werden, ohne ein Wimpernzucken, da sie sich schon im Kindesalter dazu überwinden, an einem kalten Morgen noch bei Dunkelheit aufzustehen, nur mit dem einen Ziel, unter dem Regiment eines Scharführers zu schwitzen. Ein Glück für jemanden wie mich, vor diesem Reich aufgewachsen zu sein: das Lagerleben, die Appelle. Ertüchtigung, dann hinterher Männergestank und -sprüche in einer dunstigen Umkleidekabine: die feuchten Träume überwacht.

Wer ein geborener Feigling ist, der muß wohl alles fürchten. Sogar das Untergehen in einer Gruppe gleichermaßen unsicherer Jungen, wo alle vor einander entblößt werden bis auf die kaum erwachten Schwänze. Der traut sich nicht, in der Gemeinschaftsdusche nackt zu stehen, der wagt es nicht einmal, zwischen den Beinen der anderen nach Flaum zu luchsen im heißen Wasserdampf. Wenn nur der derbe Ton nicht wäre, der offenbar stets dazugehörende zwielichtige Ton in diesen Männerstimmen. Der kann schon dazu führen, daß man sich ausschließt, weil man da einfach nicht zuhören kann. Auch weil er untrennbar verbunden scheint mit jenem anderen: dem Befehlston ohne jede Doppeldeutigkeit, dem Frontorgan, aus dem jede Färbung geblichen ist. Wie leicht geschieht es, daß jemand, wenn er den einen beherrscht, mitunter automatisch in den anderen fällt. Sind wir denn alle in Gefahr, einmal diesen Kasernenhof ton anzunehmen? Vielleicht kann niemand sich von der Verlockung freisprechen. Außer den Taubstummen natürlich, vor denen dieser Ton kapitulieren muß, weil er sich in sie nicht hineinfressen kann. Und außerdem: Professor Gall war auch ein einsames Kind. Als ihm schon mit neun Jahren an Schulkameraden mit Glotzaugen auffiel, daß diese besonders gut auswendig lernen konnten, hat ihm das nicht gerade Freundschaft eingebracht. Aber Professor Gall, der hatte seine Schädel immer um sich, der hatte wenigstens seine Sammlung von Totenkopfkindern.

Wer diese Karte aller Stimmfärbungen anlegen will, der darf, wie Gall, sich von den Mitmenschen in seiner Arbeit nicht beirren lassen. Der kann, wie jener Schädelmesser, auch nicht als feige angesehen werden. Der darf selbst die extremsten Äußerungen nicht scheuen, der muß auch dort zur Stelle sein, wo die Gefahren lauern, damit er jeglichen Ton aufzeichnen kann. Der darf auch davor nicht zurückschrecken, daß manche Klänge keineswegs angenehm sind, weder für das Ohr des Hörers noch für denjenigen, der sie hervorbringt. Die Schallquelle, welche in diesem Moment für den Hörer nur genau dies eine sein darf, Schallquelle, nicht etwa ein Mensch mit Schmerzen, dem es zur Hilfe zu eilen gilt. Ich darf mich von einer bemerkenswerten Stimme nicht ablenken lassen durch das viehische Gebaren, mit dem der Scharführer die Jungen malträtiert, ich darf mich nicht ablenken lassen von der verwahrlosten Erscheinung des Flegels in der Straßenbahn, vom Auftreten der geistesgestörten Frau, die auf den alten Mann eindrischt mit ihren Fragen nach Weihnachtsmann und Stroh und Kuschelbär. Und darf auch nicht die Taubstummen anstarren mit ihren seltsamen Gebärden, während mir vielleicht entgeht, wie einem doch ein unartikulierter Laut entweicht. Selbst wenn ich dem, der Zigarettenrauch geräuschvoll aushaucht, an die Kehle ginge, so dürfte der Kraftaufwand beim festen Zugriff meiner Hände mich nicht unaufmerksam werden lassen für einen bevorstehenden letzten Seufzer.

Denn diese Karte wird nicht nach bekannten Regeln angelegt, nicht innerhalb abschätzbarer Grenzen, sie vermißt nicht ein bekanntes Terrain lediglich unter neuem Blickwinkel: Sie zeigt ein Areal jenseits aller kartographierten Gegenden des Menschen. Das Anlegen solch eines Plans erfordert unermeßliche Geduld, vielleicht macht ein bestimmtes Wimmern Vergleichsaufnahmen nötig, um die Nuancen dieses Klagelauts im Kartenwerk zu erfassen, aber der weiße Fleck läßt sich nicht ausfüllen, erst Jahre später ein verwandter Ton, aus dem Mund einer anderen Schallquelle. Möglich, daß ein einzelnes Menschenleben dafür gar nicht ausreicht. Als Tier muß man die Fährten ablaufen, man darf das keinesfalls als der Mensch tun, der man ist, als dieses Augentier, das meint, alle Erscheinungen seien für immer allein so zu betrachten, wie es sich im bisherigen Leben aus den Gewohnheiten ergeben hat. Bis dann mit einem Mal der Himmel aufreißt, bis dann mit ungeheurer Wucht die Welt der Töne über einen hereinbricht und alles Gewohnte zum Einsturz bringt, wie jenes Rülpsen mich noch überrascht, obwohl es in meinen Ohren nur dies eine sein dürfte: der Anlaß für einen weiteren Eintrag auf meiner fast noch leeren Karte.

II

Jetzt sind wir sechs. Der Traum ist noch nicht aus, stockdunkel, mitten in der Nacht, laß mich weiterschlafen, hör auf, an mir zu rütteln, laß mich los, eine kleine Schwester, Heide, gerade geboren, aber deswegen brauchen wir doch noch nicht aufzustehen, nicht mitten in der Nacht, erst wenn es hell ist, morgen früh, wollen wir sie gleich besuchen, laß mich endlich in Ruhe, auch nicht zur Schule jetzt, es ist noch keine Zeit, und auch kein Luftalarm, es ist doch gar kein Luftalarm.

Sie hat mich wachgerüttelt. Sie ist wieder weg, sie hat die andern mit ins Bad genommen. Wie spät ist es? Müssen wir in den Bunker? Der Traum ist noch nicht aus. Wer hat das Licht angeschaltet? Das Bett ist warm, das Kissen plattgedrückt. Wer hat geflüstert: Anziehen und Waschen, schnell? Die Kinderfrau. Ich höre ihre Stimme aus dem Bad, sie redet leise mit meinen Geschwistern. Sie hat gesagt: Ihr werdet abgeholt.

Warum denn abgeholt? Von wem? Wohin? Werden wir zu Mama ins Krankenhaus gefahren, sollen wir Heide sehen? Die schlafen doch. Ist etwas passiert? Mama ist schon einen ganzen Monat in der Klinik, es ging ihr schlecht, die ganze Zeit hat sie auf das Kind gewartet, sie war immer so traurig, wenn wir sie sahen. Und nun ist es am Ende doch ein Mädchen und kein zweiter Junge, wie Papa gern gehabt hätte. Als Mama uns an einem Nachmittag zu Hause besuchen durfte, hat sie mit Papa noch von einem kleinen Sohn gesprochen.

Ich schaue durch den Vorhangspalt nach draußen: Noch immer schwarze Nacht, nirgendwo ein Licht, alles verdunkelt. Es ist so still, es ist zu früh für Vögel und für Menschen. Geht Wind? Ich weiß es nicht, ich sehe keine Bäume. Doch, da, da wippt ein Zweig gleich vor dem Fenster. Aber der Zweig ist kahl, es rauschen keine Blätter, das ist das Wasser, aus dem Bad. Sonst ist es still hier in der Wohnung. Die Kinderfrau ruft mich: Helga, suchst du für jeden ein Spielzeug zusammen? Aber nur eins, hörst du, mehr könnt Ihr nicht mitnehmen.

Ich will sie fragen, aber ich kann so früh noch gar nicht sprechen: Wenn wir in unser Haus nach Schwanenwerder fahren, brauchen wir doch kein Spielzeug mitzunehmen. Und wozu sind zwei vollgepackte Koffer hier, mit warmen Sachen. Wir haben in jedem Haus genug zum Anziehen. Im Badezimmer ist es warm, die Kacheln sind beschlagen, eine Dunstwolke hüllt alle ein. Die Kinderfrau steht mit Holde vor dem Waschbecken, aber die will den Mund nicht aufmachen zum Zähneputzen. Was sollen wir mit den Koffern und der ganzen Kleidung?

Ihr werdet eine Weile bei einem Bekannten der Eltern wohnen, er wartet unten schon auf euch. Eure Mutter ist noch zu schwach, sie hat auch erst einmal genug zu tun mit Heide. Und euer Vater hat keine Zeit, um auf euch fünf aufzupassen, wenn er bis in die Nacht arbeitet, wenn er im Büro sogar übernachtet, oder in seinem Haus in Lanke, und weil er außerdem so oft auf Reisen ist. Jetzt trödelt bitte nicht so lange herum.

Meine Geschwister hören gar nicht zu, sie sind viel zu müde. Helmut steht da im Unterhemd und wartet, daß er gewaschen wird, Hedda wühlt im Kleiderstapel herum und Hilde schläft auf dem Klo schon wieder ein. Keiner sagt etwas. Holde kratzt sich am Bein, sie hat am ganzen Körper Gänsehaut. Die Kinderfrau macht ihr die Zöpfe.

Im Spielzimmer ist es kalt. Für Hilde und für mich die neuen Puppen, die Papa uns aus Paris mitgebracht hat. Es stimmt: Er hat nur wenig Zeit für uns, letzte Woche ist er nach Paris gefahren, dann gleich nach Wien, und erst vorgestern wiedergekommen. Ich krame aus der Schublade Helmuts Soldaten und Holdes Bauernhoftiere zusammen. Hedda spielt sowieso nur immer mit ihrer Schlenkerpuppe, die liegt noch drüben im Gitterbett unter der warmen Decke. Nun sind die Koffer voll, aber wenn wir über Nacht wegbleiben sollen, brauchen wir auch unsere Stofftiere. Wer ist dieser Bekannte von Mama und Papa? Haben wir ihn schon einmal gesehen? Ich will nicht fort, so früh hinaus in diese Finsternis. Jetzt ist mir kalt, ich muß mich anziehen, aber ich will das warme Nachthemd noch ein wenig anbehalten, nicht die kalte Unterwäsche anziehen.

Wo ist denn Papa überhaupt, will er uns nicht verabschieden? Schläft er noch, oder ist er bei Mama im Krankenhaus? Vielleicht ist er auch nach seiner Geburtstagsfeier gestern abend raus nach Lanke gefahren und übernachtet dort. Die Kinderfrau ruft über den dunklen Flur: Bist du schon fertig Helga? Dann kämm’ dich ordentlich und geh hinunter in den Salon, dort wartet der Herr auf euch. Sag ihm Guten Tag, und auch, die anderen kämen gleich.

Papa ist sicher unten, um uns Auf Wiedersehen zu sagen, und er unterhält sich mit seinem Bekannten. Ich bleibe auf der Treppe stehen und horche: Aber ich höre keine Stimmen aus dem Salon, nur aus der Küche Tellerklappern. Vielleicht reden die beiden leise miteinander.

Es ist beinahe dunkel im großen Salon. Da brennt nur eine kleine Lampe auf dem Sofatisch, und über dem Sesselrücken sehe ich einen Hinterkopf, im Schatten, das ist nicht Papas schmaler Kopf und Sehnenhals, das muß der Bekannte unserer Eltern sein. Ich bleibe in der Tür stehen: Er rührt sich nicht, er hat nicht gehört, wie ich die Treppe heruntergeschlichen bin. Ich will gerade umdrehen und leise in die Küche gehen, da steht er auf und schaut mich an, er hat mich also doch gehört. Er sagt Guten Morgen und stellt sich vor: Er heißt Herr Karnau. Ich habe mir diesen Bekannten viel älter vorgestellt, wie soll denn dieser junge Mann auf uns fünf Geschwister aufpassen? Er sieht auch noch sehr müde aus, im Halbdunkel, wie er mich jetzt anlächelt und fragt: Du bist Helga, die Älteste?