Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: artesinex

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Allerlei Glück Die Luisenstadt und die Tempelhofer Vorstadt, aus denen am 1. Oktober 1920 der Berliner Bezirk Kreuzberg wurde, stand schon dem jungen Dichter Fontane durch verschiedene Wohnungen, wichtige Ereignisse, Freundschaften und Arbeitsbeziehungen nahe, sodass dieser Stadtteil für sein Leben und Wirken besondere Bedeutung bekommen hat. Schon seit den 1820er-Jahren wohnten hier Familienmitglieder: die Adressbücher melden für das Jahr 1820 den Großvater von Theodor Fontane, den »Kabinets-Secretair P. Fontan(e), Friedrichstraße 230; 1824 in Pension« – ebenso 1826, aber nach der »Kleinen Hamburger Str. 13 in ein eigenes Haus verzogen«. Theodor Fontane legte am 19. Dezember 1839 bei dem Kreisphysikus Dr. Natorp, Alte Jakobstr. 109, in der Nähe der Kommandantenstraße, die Apothekerprüfung ab. Als er am 30. Dezember 1840 von dieser Berufstätigkeit aus Burg bei Magdeburg nach Berlin zurückkehrte, nahm ihn sein alter Freund Fritz Hesselbach in seine Wohnung in derselben Alten Jakobstraße auf; hier erkrankte Fontane und lag sieben Wochen in dieser »Chambre garnie« an Typhus danieder, und dann erst konnte er im Frühjahr 1841 seine neue Stellung in Leipzig antreten. Von 1865 bis 1880 arbeitete Fontane – immer wieder abbrechend – an dem Entwurf eines Berliner Gesellschaftsromanes, der im ganzen unausgeführt blieb und von dem nur Teile für andere epische Werke verwendet wurden. Er sollte den Titel »Allerlei Glück« bekommen, eine Reihe von skurrilen Gestalten mit sehr verschiedenen Zielen zeichnen und in der Dessauer Straße spielen. Dass Fontane 1872 in dieser Wohngegend ursprünglich bleiben wollte, zeigt ein Brief vom 30. März an Mathilde von Rohr: »Meine Frau ist jetzt vor allem in Wohnungsnöten. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen schon schrieb, dass unser Haus verkauft ist, dass die Mieten mindestens verdoppelt werden und dass wir also a l l e ziehen. Eine vorzügliche Wohnung in der Dessauer Straße hat uns Tante Merckel vorgestern weggeschnappt. Ich persönlich teile übrigens nicht die allgemeinen Ängste; wir müssen natürlich 3 Treppen hoch ziehen und 100 Thlr. mehr bezahlen; c'est tout. Dafür kriegt man aber »was«. Dies schrieb Fontane nur wenige Gehminuten vom Hafenplatz entfernt, wohin er 1886 einen der Berliner Schauplätze von seinem Roman »Cécile« verlegte.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 325

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

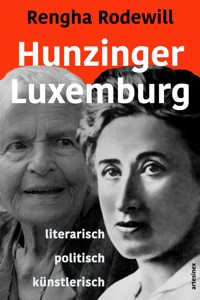

Ähnliche

Charlotte

Rengha Rodewill

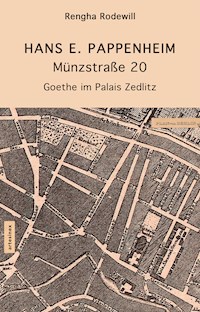

Hans E. Pappenheim

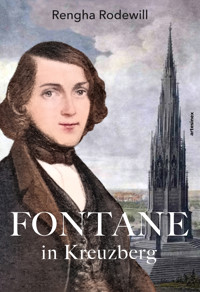

Theodor Fontane in Kreuzberg

Theodor FontaneVon Zwanzig bis Dreißig

H. BetaJulius Faucher – Pumpgenie

Rodewill, Rengha: Verein für die Geschichte Berlins; Das Kloster in Dobbertin; In Stellung; Der Schrecken des Jahrhunderts; Julius Faucher – Pumpgenie; Mete Fontane; Friedrich Witte.

Pappenheim, Hans E.: »Theodor Fontane in Kreuzberg«, Mitteilungen des Vereins f. d. Geschichte Berlins, 1965–1970.

Fontane, Theodor: »Von Zwanzig bis Dreißig« (Auszüge). »Berlin 1840« I., II. Kapitel. »Mein Leipzig lob’ ich mir« I., V., VI. Kapitel. »In Bethanien« I., II., III. Kapitel. »Im Hafen« I., II. Kapitel. Verlag F. Fontane & Co. Berlin, 1898.

Beta, H.: »Ein deutscher Freihandelsapostel«, Die Gartenlaube, Illustriertes Familienblatt Heft 17, S. 266–270. Verlag Ernst Keil, Leipzig, 1863.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter www.dnb.de abrufbar. Alle Rechte vorbehalten: Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen der Urheberrechtsgesetze ist ohne Zustimmung vom artesinex verlag unzulässig und strafbar. Dies gilt hauptsächlich für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen, Verfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen sowie für Copyright-Verstößen auf Internet-Plattformen.

© artesinex verlag Berlin (Germany), Oktober 2023

Herausgegeben von: Rengha Rodewill, Micaela Porcelli

Autorin: Rengha Rodewill

Beigefügte Werke: Hans E. Pappenheim, Theodor Fontane, H. Beta (eigtl. Johann Heinrich Bettziech)

Titelgestaltung: © Rengha Rodewill

Fotografien: Rengha Rodewill © VG Bild-Kunst Bonn; © Bildrecht, Wien

Historische Fotografien und biografische Dokumente: Archive und Privatarchiv

Lektorat: Tovi Brunner

Layout: Shaya Schwartz

artesinex verlag

Stuhmer Allee 1a

D-14055 Berlin

www.artesinex.com

www.rengha-rodewill.com

ISBN 978-3-910471-88-7 (ePUB-Reflowable)

ISBN 978-3-910471-89-4 (ePUB-FXL)

ISBN 978-3-910471-90-0 (ePDF)

Inhaltsverzeichnis

Prolog

Teil 1

Theodor Fontane in Kreuzberg

von Hans E. Pappenheim (1969)

Verein für die Geschichte Berlins

Adlon, Bleichröder, Borsig, Döblin, Fidicin, Fontane bis Wertheim

Teil 2

Mathilde von Rohr

von Theodor Fontane (1889)

Das Kloster in Dobbertin

Ruhe und Würde

In Stellung

Sauber, sparsam, ordentlich

Der Schrecken des Jahrhunderts

Sozialdemokratie um 1900

Teil 3

Von Zwanzig bis Dreißig

von Theodor Fontane (1898) Auszüge

Teil 4

Julius Faucher – Pumpgenie

von H. Beta (1863)

Teil 5

Mete Fontane

Lernen, arbeiten und heiraten?

Friedrich Witte

Freund der Fontanes

Anmerkungen

Literaturverzeichnis

Autorin und Autoren

Prolog

Theodor Fontane arbeitete für einige Jahre als Apotheker in Berlin, bevor er seine Karriere als Schriftsteller begann. Geboren wird »Henri Theodore, fils de Louis Henri Fontane et de Emilie Labry«, am 30. Dezember 1819, im märkischen Neuruppin. Seine Vorfahren waren hugenottische Zuwanderer, die einst als protestantische Glaubensflüchtlinge aus Frankreich nach Brandenburg kamen. Im Jahre 1839 erhält er seine Approbation als Apotheker und arbeit einige Jahre in Burg bei Magdeburg, Leipzig, Dresden und Berlin – aber seine wahre Leidenschaft gilt dem Schreiben.

Die Luisenstadt und die Tempelhofer Vorstadt, aus denen am 1. Oktober 1920 der Berliner Bezirk Kreuzberg wurde, stand schon dem jungen Dichter Fontane durch verschiedene Wohnungen, wichtige Ereignisse, Freundschaften und Arbeitsbeziehungen nahe, sodass dieser Stadtteil für sein Leben und Wirken besondere Bedeutung bekommen hat. Schon seit den 1820er-Jahren wohnten hier Familienmitglieder: die Adressbücher melden für das Jahr 1820 den Großvater von Theodor Fontane, den »Kabinets-Secretair P. Fontan(e), Friedrichstraße 230; 1824 in Pension« – ebenso 1826, aber nach der »Kleinen Hamburger Straße 13 in ein eigenes Haus verzogen«. Theodor Fontane legte am 19. Dezember 1839 bei dem Kreisphysikus Dr. Natorp, Alte Jakobstraße 109, in der Nähe der Kommandantenstraße, die Apothekerprüfung ab. Als er am 30. Dezember 1840 von dieser Berufstätigkeit aus Burg bei Magdeburg nach Berlin zurückkehrte, nahm ihn sein alter Freund Fritz Hesselbach in seine Wohnung in derselben Alten Jakobstraße auf; hier erkrankte Fontane und lag sieben Wochen in dieser »Chambre garnie« an Typhus danieder, und dann erst konnte er im Frühjahr 1841 seine neue Stellung in Leipzig antreten.

Von 1865 bis 1880 arbeitete Fontane – immer wieder abbrechend – an dem Entwurf eines Berliner Gesellschaftsromanes, der im ganzen unausgeführt blieb und von dem nur Teile für andere epische Werke verwendet wurden. Er sollte den Titel »Allerlei Glück« bekommen, eine Reihe von skurrilen Gestalten mit sehr verschiedenen Zielen zeichnen und in der Dessauer Straße spielen. Theodor Fontane hat in seinen Werken häufig das gesellschaftliche Leben seiner Zeit dargestellt, einschließlich der Rolle von Dienstboten. In seinen Romanen und Erzählungen finden sich Passagen, die auf die sozialen Hierarchien und Beziehungen zwischen Hausmädchen und ihren Dienstherrinnen eingehen. Ein Werk, das sich mit diesem Thema befasst, ist die Novelle »Schach von Wuthenow«. In dieser Novelle spielt die Beziehung zwischen dem Protagonisten und seinen Bediensteten eine wichtige Rolle. Ein weiteres Beispiel ist der Roman »Effi Briest«, in dem die Figur Effi während ihrer Zeit im Haus ihrer Eltern und später als junge Ehefrau die Interaktionen mit Dienstboten erlebt. Auch in »Der Stechlin« finden sich Passagen, die die verschiedenen sozialen Schichten und die Abhängigkeiten zwischen den Herrschaften und der Dienerschaft beleuchten.

Fontanes Texte bieten Einblicke in die sozialen Strukturen und das Leben seiner Zeit, einschließlich der Rollen und Positionen von Dienstboten in der Gesellschaft des 19. Jahrhunderts. »Effi Briest«, veröffentlicht im Jahr 1895, gilt als Meisterwerk des deutschen literarischen Realismus. Das Buch behandelt Themen wie gesellschaftliche Normen, Moral, Ehe und individuelle Freiheit. Die Geschichte dreht sich um die junge Effi, die in eine arrangierte Ehe mit einem deutlich älteren Mann gerät und schließlich in einem Netz aus Eifersucht, Betrug und Konventionen gefangen ist. Der Roman ist nicht nur für seine präzise Darstellung der Gesellschaft des späten 19. Jahrhunderts bekannt, sondern auch für Fontanes psychologische Einsicht in seine Charaktere. Jedoch ist es wichtig zu beachten, dass Fontane viele andere Werke geschrieben hat, darunter Romane, Novellen, Gedichte und Reiseberichte, die ebenfalls seinen Einfluss auf die deutsche Literaturgeschichte zeigen. »Effi Briest« ist jedoch eines seiner bekanntesten und am meisten studierten Werke.

Die »vertraulichen Tee-Sitzungen«, die »heitren, zwanglosen Abende« bei dem Stiftsfräulein Mathilde von Rohr in der Behrenstraße 70, die Fontane sehr bedachtsam von den »Gesellschaften gewöhnlichen Stils« unterscheidet, sind ein Ruhepunkt des mit den »Wanderungen« beschäftigten »Kreuz-Zeitungs-Redakteurs«. Die »von Herzen kommende und daher herzerquickende Hospitalität« der Rohr hat er stets gelobt und die bei ihr »verplauderten Stunden« zu den glücklichsten seines Lebens gezählt.

Theodor Fontane schreibt am 5. Januar 1872 an Mathilde von Rohr in Dobbertin: »Mein gnädigstes Fräulein, […] die gütig liebenswürdige Art, in der Sie mir das Efeu und Tulpenbaum umrankte Zimmer, dazu die gotischen, immer gastlichen Parterre-Räume zu freundlicher Verfügung stellen. Es ist leider zu weit, sonst hätten Sie vor mir gar keine Ruhe, und ich würde alle 6 Wochen einmal auf drei Tage erscheinen, um die verbrauchten Nerven durch Ruhe, frische Luft und Rotwein wiederherzustellen.« Botanisch hatte es Fontane besonders ein großer Tulpenbaum angetan, den er beim Blick aus ihrem Fenster bewundern konnte.

Die Fontanes ziehen ins Johanniterhaus, Potsdamer Straße 134 c. Das »alte Judenweib«, das bislang dort hauste, schockiert Emilie mit den Worten: »Na, Freude soll er hier nicht erleben.« Diese Prophezeiung kommt Fontane wie ein »alter, halbversteckter Judenfluch«, der für ihn als wirkungslos angesehen wird, als Rohr ihm schreibt: »Sie und Ihre liebe Frau bringen Segen in jedes Haus, in der unausgesetzten Tätigkeit und der dankbaren Anerkennung dessen, was Gott Ihnen schenkt.«

Fontanes Erfahrung als Apotheker und sein umfassendes Wissen über die menschliche Natur sowie medizinische und wissenschaftliche Themen beeinflussten seine literarische Arbeit. Seine Werke zeichnen sich oft durch genaue Beobachtungen, psychologische Tiefe und realistische Darstellungen der Gesellschaft aus.

Teil 1

Theodor Fontane in Kreuzberg

von Hans E. Pappenheim (1969)

Zum 30. Dezember 1969.

Persönlichkeit, Werk und Lebensleistung Theodor Fontanes sind in den letzten 50 Jahren als so umfassend erkannt worden, dass die Würdigung des Romanciers Berlins zu seinem 150. Geburtstag an dieser Stelle nur unter Begrenzung auf ein Teilgebiet Berlins geschehen soll, der Luisenstadt und der Tempelhofer Vorstadt, aus denen am 1. Oktober 1920 der heutige Bezirk Kreuzberg wurde. Dieser Bereich stand schon dem jungen Dichter durch verschiedene Wohnungen, wichtige Ereignisse, Freundschaften und Arbeitsbeziehungen nahe, sodass dieser Stadtteil für sein Leben und Wirken besondere Bedeutung bekommen hat. Schon seit den 1820er-Jahren wohnten hier Familienmitglieder: die Adressbücher melden für das Jahr 1820 den Großvater von Theodor Fontane, den »Kabinets-Secretair P. Fontan1, Friedrichstraße 230; 1824 in Pension« – ebenso 1826, aber nach der »Kleinen Hamburger Straße 13 in ein eigenes Haus verzogen«. Theodor Fontane legte am 19. Dezember 1839 bei dem Kreisphysikus Dr. Natorp, Alte Jakobstraße 109, in der Nähe der Kommandantenstraße, die Apothekerprüfung ab. Als er am 30. Dezember 1840 von dieser Berufstätigkeit aus Burg bei Magdeburg nach Berlin zurückkehrte, nahm ihn sein alter Freund Fritz Hesselbach in seine Wohnung in derselben Alten Jakobstraße auf; hier erkrankte Fontane und lag sieben Wochen in dieser »Chambre garnie« an Typhus darnieder, und dann erst konnte er im Frühjahr 1841 seine neue Stellung in Leipzig antreten.2 Um einem Irrtum vorzubeugen: Am 1. April 1844 trat Fontane als Einjährig-Freiwilliger ins 2. Btl. des Kaiser-Franz-Garde-Grenadier-Regiments ein, doch lag dies damals noch in der Neuen Friedrichstraße, also am Alexanderplatz3; der Neubau für die »Franzer« entstand erst ab 1865 in der Pionierstraße, jetzt Blücherstraße.

Theodor Fontane, um 1874

In Bethanien

Anfang März 1848 hatte Pastor Ferdinand Schultz (1811–1875), ein Freund der Eltern Fontanes, diesem angeboten, für auskömmliches Gehalt, freie Wohnung und Verpflegung im Diakonissenhaus Bethanien die pharmazeutisch-wissenschaftliche Ausbildung von zwei Krankenschwestern zu übernehmen. Zu diesem christlichen Krankenhause, einer Gründung Friedrich Wilhelms IV., war am 23. Juli 1843 der Grundstein gelegt, der Bau nach den Entwürfen des Baurats Theodor Stein (1802–1876) ausgeführt und am 10. Oktober 1847 eröffnet worden; er stand damals noch frei und wie ein italienischer Palazzo auf dem zur Bebauung vorbereiteten Köpenicker Feld zwischen dem Luisenstädtischen Kanal und dem Mariannenplatz. Für 1¼ Jahr kam Fontane hier – seit Juni 1848 – seiner Aufgabe nach, die ihm auch die Möglichkeit für ruhiges literarisches Schaffen gab. In seinem autobiografischen Werk »Von Zwanzig bis Dreißig«4 hat er diese Zeit in den drei Kapiteln »Bethanien und seine Leute«, »Zwei Diakonissen« und »Wie mir die bethanischen Tage vergingen« recht unterhaltsam beschrieben. »Ich war nun also in Bethanien eingerückt und hatte in einem der unmittelbar daneben gelegenen kleineren Häuser eine Wohnung bezogen. In eben diesem Hause, dem Ärztehause, waren drei Doktoren einquartiert …« (Geheimrat Dr. Bartels, Dr. Wald, Dr. Wilms). Fontanes Tätigkeit ist auch in der Geschichte dieses Hauses5, und zwar ohne Bezugnahme auf seinen späteren Werdegang vermerkt: »…die Bereitung der Arzneien sollte durch eine dazu ausgebildete Diakonisse geschehen.« Als solche fungierte anfangs Schwester Pauline Jakobi seit 1847 in Bethanien, die aber ein Jahr später krankheitshalber ausschied. Da eine ausgebildete Apothekenschwester nun fehlte, »so wurde für die Bereitung der Arzneien einstweilen dem Apotheker Fontane übergeben, welcher hierfür eine monatliche Remuneration von 60 Mark erhielt. Gleichzeitig unterwies er die Schwester Emmi Dankwerts in seiner Kunst, und es gelang ihm, sie so weit zu bringen, dass sie am 22. November 1849 die vorgeschriebene Prüfung zur Zufriedenheit bestand. Schwester Emmi übernahm nun die Apotheke, und sie ist seitdem ausschließlich durch Schwestern besorgt worden.«

Die Apotheke in Bethanien mit dem Rezeptiertisch

Federzeichnung v. Hans Hartmann

Wir nennen auch die zweite, durch den jungen Apotheker erfolgreich zum Examen geführte Diakonisse: Aurelie von Platen. – Als sein Auftrag am 30. September 1849 abgelaufen war, gab er den Apothekerberuf offiziell auf, zog im Oktober 1949 nach der Luisenstraße 12 im Norden, heiratete am 16. Oktober 1850 und widmete sich nun ganz dem Journalismus und der Literatur, vertrat aber seit dem 4. April 1851 fünf Wochen lang die Apothekenschwester in Bethanien. Im Sommer und Herbst 1853 war er hier zur Überwachung seiner Gesundheit (Tbc-Verdacht). Nach eigenem Zeugnis hat er in seiner bewegten Jugend kaum wieder so schöne, friedvolle und poetische Zeiten gehabt wie in den VA Jahren in »Bethanien«. Die Apotheke – ein »hohes Eckzimmer«, ist bis heute unverändert erhalten und mit einem Porträtfoto Fontanes geschmückt.

Mit Dr. Friedrich Robert Wilms (1824–1880), dem späteren Chefarzt von Bethanien, blieb Fontane seit seinem Lehr-Aufenthalt in diesem Hause befreundet. Im Januar 1859 verweilte Fontanes Mutter hier zum Besuch des Predigers Schultz. Fontane schrieb darüber an seine Gattin am 9. 1.: »Gestern früh fuhr ich nach Bethanien. Ich fand Mutter ziemlich wohl …« Mit dem Geistlichen stand Fontane noch 1868 in Beziehung. – Als Wilms am 24. September 1880 verstorben war, schrieb Fontane am 2. November an seinen Verleger Wilhelm Hertz:6 »… Über Wilms Tod sprechen wir mal mündlich. Ich hab ihn von Jugend an sehr hoch gestellt. Er hatte die Beschränktheit der Größe und war nur scharf mit dem Messer in der Hand. Natürlich auch ein Apothekersohn. Alles Bedeutende wurzelt zuletzt in Radix Ipecacuanhae usw. (= brasilianische Heilwurzel). Uns wenigstens kleidet dieser Glaube.« (Auch W. Hertz war der Sohn eines Apothekers). Fontane hat Wilms als bedeutenden Chirurgen in »Effi Briest« erwähnt. Seine Büste steht noch heute auf dem Mariannenplatz vor dem Hauptportal von Bethanien (von Siemering)7.

Im Kuglerschen Hause, Friedrichstraße 242

1851 wohnt »Schriftsteller Th. Fontane« Puttkamerstraße 6, ist 1852 »Luisenstraße 35« gemeldet, in denselben Jahren finden wir die Apotheker-Witwe Fontane, also seine Mutter, Köthener Straße 378. In diese Zeit fällt Fontanes Verkehr im Hause des Kunsthistorikers und Dichters Franz Kugler (1808–1858), ein künstlerischer Mittelpunkt der Hauptstadt, in dem Waagen, Eggers, Lübke, Burckhardt, Menzel, Drake, neben Storm, Heyse und Geibel auch der junge Fontane aus und ein gingen. Dieser lernte hier 1852 Theodor Storm und 1854 auch Eichendorff kennen. Prof. Kuglers Haus lag am Südende der Friedrichstraße (Nr. 242) nahe am Belle-Alliance-Platz, es wurde 1861 umgebaut und 1893 abgebrochen9. – Viel Freundesliebe erfuhr Fontane auch in der Familie des Geheimrats Karl Hermann Frhr. v. Wangenheim, Lindenstraße 48, dessen Töchter Ida und Elsy er 1853 bis 1855 unterrichtete10. Mit Fontane befreundet war auch der Maler, Dichter und Kunstschriftsteller Hugo von Blomberg (1820–1871), der, seit 1848 in Berlin, um 1850 dem »Tunnel über der Spree«11 beitrat und 1857 dessen Mitglieder in Porträtskizzen festhielt12. Ein schweres Erlebnis (vor 1867) in seiner Familie erschütterte Fontane noch auf lange: Hugo von Blomberg ging »gern mit seinen Kindern spazieren, am liebsten nach einem am Fuße des Kreuzbergs gelegenen Kaffeegarten, wo gute Spielplätze waren«. Dabei sprang der 9-jährige Sohn Hans beim Spiel in einen Stachelbeerstrauch und zog sich eine Augenverletzung zu, die trotz ärztlicher Hilfe nach zwei Tagen zum Tode führte.13

Tempelhofer Straße 51

Nachdem er am 6. April 1859 Potsdamer Straße 33 eine Sommerwohnung bezogen hatte, erfolgte am 29. September 1859 der Umzug nach Tempelhofer Straße 5114 (später Belle-Alliance-Straße, heute Mehringdamm 3/5), wo er bis 1863 wohnte und die Erstausgabe seiner »Wanderungen durch die Mark Brandenburg« schrieb. Das Haus wurde 1910 abgerissen. Der auf der anderen Straßenseite (seit 1853) »trutzig mit Zinnentürmen aufragenden früheren Kaserne des 1. Gardedragonerregiments, ›Königin Victoria von Großbritannien und Irland‹ setzte er im ›Stechlin‹ durch eine der Hauptfiguren des Romans, den Rittmeister v. Stechlin, ein literarisches Denkmal«15. Aus jenen Jahren zwei Erinnerungen Fontanes an die Bernburger Straße, die damals erst teilbebaut war und die beide die »Neue Preußische Kreuzzeitung« betreffen. Hier wohnte ihr Mitredakteur, Fontanes Freund Georg Ludwig Hesekiel (1819–1874), Dichter und Romancier, der hier zunächst mit einer Bolle-ähnlichen Milchhandlung Schiffbruch erlitten hatte. Schräg gegenüber der damals vor der Vollendung stehenden St. Lukaskirche wohnte der Chefredakteur der Kreuz-Zeitung. Ihm stattete Fontane einen Bewerbungsbesuch ab, der seine Mitarbeit ab 1. Juni 1860 für die folgenden 10 Jahre sicherte.16

Hirschelstraße 14

Im April 1863 zog Fontane nach Alte Jakobstraße 171 und am 1. Oktober 1863 nach Hirschelstraße 1417, später Königgrätzer Straße 25, das heutige Grundstück Stresemannstraße 109, Ecke Dessauer Straße. Am 11. Februar 1896 schreibt Fontane an den Seminardirektor Ernst Gründler in Barby über die Anfänge seines Romans »Vor dem Sturm«, die in jener Wohnung während des preußisch-österreichischen Feldzuges gegen Dänemark entstanden:

»Das Buch ist schon aus dem Winter 1863/64, und ich schrieb abends und nachts die ersten Kapitel – die, glaub’ ich, auch die besten geblieben sind während die österreichischen Brigaden unter meinem Fenster vorüberfuhren; und wenn zuletzt die Geschütze kamen, zitterte das ganze Haus, und ich lief ans Fenster und sah auf das wunderbare Bild: die Lowries18, die Kanonen, die Leute hingestreckt auf die Lafetten, und alles von einem trüben Gaslicht überflutet. Ich wohnte nämlich damals in der Hirschelstraße (jetzt Königgrätzer) an der Ecke der Dessauer Straße. Die Stadtmauer (von den Jungens schon überall durchlöchert) stand noch, und unmittelbar dahinter liefen die Stadtbahngleise, die den Verkehr zwischen den Bahnhöfen vermittelten (gemeint ist die alte Verbindungsbahn, die 1851 eröffnet und 1871 durch die noch bestehende Ringbahn ersetzt wurde)19. Dann lag das Buch zwölf Jahre still, während welcher Zeit ich die Kriege von 1864, 1866 und 1870 beschrieb, und erst im Herbst 1876 nahm ich die Arbeit wieder auf. Es war eine sehr schwere Zeit für mich. Das Gedicht, das Lewin schreibt: ›tröste dich, die Stunden eilen‹, gibt meine Stimmung von damals wieder. Alles besserte sich indessen wirklich.« Unter Emilie Fontanes Hand – ein Brief an den Gatten ist Berlin d 20t Mai 68, 25 Königgrätzerstraße datiert – »entwickelte sich in der Hirschelstraße 14 … ein recht behagliches Dichterheim« (Fricke)20 und Fontane schreibt beim Auszug: »Es waren neun glückliche Jahre, die wir in dieser Wohnung zugebracht haben … Im Übrigen wünschen wir aufrichtigst, dass die nächsten neun Jahre nicht unglücklicher verlaufen mögen als die Epoche von 1863–1872. Es waren, wie die besten, so auch die interessantesten Jahre meines Lebens.«

Auch Familienmitglieder zogen damals in diese Wohngegend: 1864 übersiedelten sein Schwager Hermann Sommerfeldt und Jenny, geb. Fontane (†1904 als Witwe in Berlin), in die von ihnen erworbene Luisenstädtische Apotheke, – in der Nähe wohnte auch Fontanes Tunnelgenosse, der Kunsthistoriker, später Prof. an der Kunstakademie, Friedrich Eggers (1819–1872), und zwar, wie Heinrich Seidel berichtet, »in einem Hinterhause der Hirschel-, später Königgrätzer Straße, 3 Treppen hoch«.21 Das epische Alterswerk, die Berliner Romane, entstanden in der letzten Fontane-Wohnung, Potsdamer Straße 134 c (seit 1938: Potsdamer Straße 15). Der Schauplatz der »Poggenpuhls« (1890–1895 entworfen) lag sogar in der nahen Großgörschenstraße, umgeben von Straßen, die nach Heerführern der Freiheitskriege benannt sind, aber die Gesprächsthemen der »Poggenpuhls« gehen ins alte Brandenburg zurück, und der Theaterbesuch von Oheim und Neffe gilt Ernst von Wildenbruchs »Quitzows«, die am 9. Februar 1888 uraufgeführt und von Fontane besprochen worden waren.22 Die Gegensätzlichkeit von Kgl. Schauspielhaus und Luisenstadt geht am besten aus dem Hinweise Schreinerts23 hervor, der nachwies, dass zu »gleicher Zeit im American-Theater in der Dresdner Straße nahe Moritzplatz eine Parodie Quitzows von Ernst Zahmenbruch, Musik von Schulzenstein, verfasst von Martin Böhm (1844–1912)« gespielt wurde!

Bei Bismarck im Habsburger Hof

Zu einem besonderen Tage kehrte der Dichter einmal in die alte Wohngegend zurück: Am 24. Februar 1891 wurde Fontane im Hotel »Habsburger Hof« Bismarck vorgestellt24. Dieses lag gegenüber dem Anhalter Bahnhof am Askanischen Platz an der Ecke der Bernburger und Königgrätzer Straße (1944/45 kriegszerstört)25. Hier stand, wie Herbert Roch26 (1962) in dem Kapitel »Bismarck, Borsig, Bebel« in einer politischen Analyse des Verhältnisses Fontanes zu Bismarck sagt, »dem entlassenen Deichhauptmann des Reiches anlässlich eines Empfanges gegenüber, einem grollenden, auf seinen Stock gestützten Riesen, der die Dämme errichtet hatte, die das Ganze zusammenhielten … der Fürst hatte sich seiner erinnert, natürlich: der Wanderer durch die Mark Brandenburg … Das schönste, bleibende Bismarck-Gedicht sollte er erst nach dem Tode des Fürsten schreiben.« – Diese einzige Begegnung erfolgte 1891. In den Jahren 1889 bis 1894 arbeitete Fontane an »Effi Briest«, Schauplatz: zum Teil Königgrätzer Straße, und hier ist auch einmal das Hotel Habsburger Hof erwähnt.

Kreuzberg als Schauplatz im epischen Werk Fontanes

In dieses Gerüst von Einzeldaten unterschiedlicher Bedeutung sei nun die Frage eingefügt, wie die jahrzehntelange Anwohnerschaft Fontanes im jetzigen »Kreuzberg« sich in den Altersromanen ausgewirkt hat. Reuter27 stellte in der jüngsten Fontane-Biografie (1969) dazu grundlegend fest: Die Exaktheit und Detailtreue von Fontanes Alterswerk zeugen Seite für Seite davon, wie er die Ergebnisse der Beobachtungen (auf täglichen Spaziergängen) zu nutzen wusste. Unermüdlich prüfte er die Richtigkeit jedes Satzes an der Wirklichkeit … Dass sich die Angaben in Fontanes Berliner Romanen mit Stadtplan und Adressbuch nachkontrollieren lassen, ist nur ein Zug unter vielen … Wie waren die Wohnungen eingerichtet, die Häuser gebaut? Wie verliefen die Straßen, wie war die Umgebung? – diese und ähnliche Fragen legte sich der Erzähler immer von Neuem vor …« Von 1865 bis 1880 arbeitete Fontane – immer wieder abbrechend – an dem Entwurf eines Berliner Gesellschaftsromanes, der im ganzen unausgeführt blieb und von dem nur Teile für andere epische Werke verwendet wurden. Er sollte den Titel »Allerlei Glück«28 bekommen, eine Reihe von skurrilen Gestalten mit sehr verschiedenen Zielen zeichnen und in der Dessauer Straße spielen. Das Vorbild zu den Hauptfiguren (= Heinrich Brose), der ehemalige Apotheker Wilhelm Rose, hatte Dessauer Straße 29 seine Wohnung gehabt, sein berühmter Bruder, der Mineraloge, Nr. 27. Wie für andere epische Arbeiten hatte Fontane auch für den Brose-Roman Situationsskizzen entworfen, u. a. für Broses späteres Wohnhaus und für die Wohnung einer weiteren hier geplanten Gestalt, des erdachten »Registrators Pappenheim« und seiner Tochter Bertha, die nach Höherem strebt und eine Schauspielschule besucht29. »Das Fragment«, schreibt Herbert Roch30 (1962) zusammenfassend, enthält eine Fülle von liebenswürdigen Bosheiten auf die Gesellschaft der Epoche, die sich die gute dünkte und doch nur beschränkt war.« Dass Fontane 1872 in dieser Wohngegend ursprünglich bleiben wollte, zeigt ein Brief vom 30. März an Mathilde von Rohr31: »Meine Frau ist jetzt vor allem in Wohnungsnöthen. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen schon schrieb, daß unser Haus verkauft ist, daß die Miethen mindestens verdoppelt werden und daß wir also alle ziehen. Eine vorzügliche Wohnung in der Dessauer Straße hat uns Tante Merckel vorgestern weggeschnappt. Ich persönlich theile übrigens nicht die allgemeinen Ängste; wir müssen natürlich 3 Treppen hoch ziehen und 100 Thlr. mehr bezahlen; c’est tout. Dafür kriegt man aber was.«

Dies schrieb Fontane nur wenige Gehminuten vom Hafenplatz entfernt, wohin er 1886 einen der Berliner Schauplätze von »Cécile« verlegte.

Cécile am Hafenplatz

Bis zur Zerstörung im 2. Weltkrieg (und bis zur Trockenlegung des Hafens des Landwehrkanals 1960) bezeichnete der Straßenname »Am Hafenplatz« noch den Kai eines wirklichen Hafenbeckens und in diesem kurzen Straßenzuge – einer Reihe von hochherrschaftlichen Häusern, halb Mietshaus, halb Villa – am eigentümlichsten das »Maurische Haus«32 Nr. 4, Ecke Dessauer Straße 21. Im Nachbargebäude ließ Fontane »Cécile« spielen, und zwar Ende der 1870er-Jahre, als zwischen der Köthener und der Dessauer Straße noch nicht die großen Weinkellereien lagen, sondern die Hintergärten großbürgerlicher Häuser ineinandermündend ein grünes Inselkarree bildeten. Hier heißt es über Oberst von St. Arnaud und seine Gattin Cécile: »Sie werden in dem Diebitschen Hause wohnen. Etwas Alhambra, das passt ganz zu meiner schönen Cécile. Wahrhaftig, sie hat die Mandelaugen und den tief melancholischen Niederschlag irgendeiner Zoë oder Zuleika. Nur der Oberst, bei allem Respekt vor ihm, stammt nicht von den Abencerragen ab, am wenigsten ist er der poetische Letzte von ihnen. Wenn ich ihn a tout prix in jenen maurischen Gegenden unterbringen soll, so ist er entweder Abdel-Kader in Person oder ein Riffpirat von der marokkanischen Küste.«

»Während Herr von Gordon noch vor sich hin plauderte, stand er vor dem St. Arnaudschen Hause, das aber, wie die Nummer jetzt auswies, nicht das Haus mit der Alhambrakuppel, sondern ein benachbartes von kaum minderer Eleganz war …« Angesichts dieses Irrtums in der Hausnummer mussten die Überlegungen von Gordons ja völlig gegenstandslos erscheinen, aber Fontane brauchte das »Maurische Haus«, nicht nur als Lokalkolorit, sondern zur Andeutung der Assoziationen: das Schicksal des letzten Abencerragen, literaturinteressierten Lesern des 19. Jahrhunderts noch bekannt, ebenso bekannt wie Abdel-Kader und die Riffpiraten den Zeitungslesern der 1880er-Jahre, bereitet schon den Tod v. Gordons im Duell vor! Wir bringen die historischen Bezüge mit dem Kommentar von Edgar Gross33: Alhambra: Maurisches Königsschloss in Granada (13./14. Jh.). – Abencer(r)agen, edles arabisches Geschlecht in Granada, soll von König Abdul Hassan ermordet worden sein, als er von der Liebschaft eines der Abencerragen zu seiner Schwester Zoraïde erfuhr. – Abdel-Kader: mächtiger Araberhäuptling, kämpfte gegen die Franzosen (†1883). – Riffpirat: berüchtigte Seeräuber an der Küste von Marokko (Rif), gleichfalls gegen französische und spanische Fremdherrschaft kämpfend.«

Auch der Erbauer des Maurischen Hauses, der Berliner Architekt Karl von Diebitsch (1819–1869), wo er seit 1861 als Hofbaumeister des Vizekönigs von Ägypten tätig war und als Spezialist im maurischen Stil galt34; er verstand es, die maurischen Friese, Arabesken und Mosaiken in rotem Ton herzustellen und sie mit den märkischen Backsteinen zu verbinden35, war den Berlinern im Erscheinungsjahr von »Cécile« (1886) ein Begriff, und die Akten des Bauaufsichtsamts Kreuzberg (1852 bis 1942) erzählen noch heute von dem Gebäude. Am 9. Mai 1856 beantragte der Architekt und Leutnant a. D. Karl Wilhelm Valentin von Diebitsch die Genehmigung zum Bau eines »massiven Eckwohnhauses auf dem Grundstück des Gärtners de la Croix« (dieser seit 1852 Eigentümer).

Nach seinem Tode 1869 verkauften die Diebitschen Erben (am 1. 7. 1870) das Gebäude an den Rentier Carl Andreas Zehrmann, das dann mehrere Eigentümer wechselte und in dem seit 1934 der »Reichsnährstand« saß. Das »Maurische Haus« stand nicht unter Denkmalschutz, aber es gelang dem damaligen Provinzialkonservator Dipl.-Ing. Walter Peschke im Juli 1940 den Abbruch der Kuppel zu verhindern. Mit der ganzen Straße »Am Hafenplatz« wurde auch dieses Gebäude ein Opfer des Krieges. Die Unterhaltung der Romangestalten über die Aussicht vom Gartenbalkon lese man bei »Cécile« nach. Wandrey36 vermerkt (1919) den Unwillen der Literaturkritik, mit dem man die idyllischen Tage des Harzer Gebirgsaufenthaltes »schwinden sieht und die graue, kalte Atmosphäre der Berliner Stadtwohnung als neuen Schauplatz eintauschen muss«. Dies aber war die Absicht Fontanes, nämlich den Gegensatz zu den Harztagen zu unterstreichen. Max Tau37 kritisierte (1928) gerade an diesem Beispiel Stellen bei Fontane, »in denen sich die Darstellung erschöpft in der Anhäufung von Bezeichnungen und Orientierungsangaben ohne jeden sinnlichen Vorstellungsgehalt und bemängelt, dass Gordon bei seinen Besuchen im Hause St. Arnaud zwei verschiedene Wege durch die Stadt einschlägt«. – Zu Unrecht, der Dichter wollte – nachdem er im ersten Teil von »Cécile« die Wald- und Kulturkulisse des Harzes vor uns aufgebaut hatte – nun auch von der Berliner Szenerie möglichst viel bieten. Auch Wolfgang E. Rost38 beurteilt (1931) diese Frage positiv und zitiert aus den »Wanderungen«39 jene eigenartige Wirkung von »Berliner Nähtisch und ägyptischem Fetisch an dem orientalisierten Künstlerheim von Wilhelm Gentz (1822–1890), der 1861 das Feilner-Haus – Kreuzberg, Feilnerstraße 1 – ankaufte, reich ausstattete, und der als Illustrator der Werke von Georg Ebers und Pflege dieser Kultursparte eben jene Mischung von Berliner Nähtisch und ägyptischem Fetisch, von Ramses und Christian Friedrich Gentz« (seines Sohnes) schuf, wie sie für das »Maurische Haus« typisch wurde. Fontane gibt hier Straßennamen nicht nur an, um »Lokalkolorit« zu bringen, sondern um soziale Unterschiede in der Bevölkerungsstruktur auch innerhalb eines Stadtteils anzudeuten. Die wirtschaftlich bescheiden gestellte Malerin, Fräulein Rosa Hexel, die in der »vornehmen« vielgestaltigen »Gesellschaft« der St. Arnauds verkehrt, wohnt nicht im nahen Geheimratsviertel, sondern Engel-Ufer, also weiter draußen am Luisenstädtischen Kanal, wohin Herr v. Gordon sie begleiten muss und dadurch Zeit für informierende Gespräche hat. Schreinerts40, Schätzung der Entfernung des Engel-Ufers von Céciles Wohnung mit ca. 4 km ist richtig, doch liegen die Straßen des einstigen Engel-Ufers (heute Engeldamm) nicht »in der Gegend des heutigen Ostbahnhofs«, sondern ziehen sich von der Waldemarstraße an Bethanien vorüber bis zur Schillingbrücke im östlichen Teil unserer Stadt! Mit Recht zitiert Walther G. Oschilewski41 (1966) aus »Cécile«:

»Auch wenn der Kreuzberg dem Vergleich mit dem Harz, der sozusagen vor den Toren Berlins liegt, nicht standhalten kann, so sei doch an das hübsche Gespräch der beiden Berliner im Hotel Zehnpfund in Thale … erinnert: Das ist also der Harz oder das Harzgebirge. Merkwürdig ähnlich. Ein bisschen wie Tivoli, wenn die Kuhnheimsche Fabrik in Gang ist. Sieh nur, Hugo, wie der ›Ozon‹ da drüben am Gebirge hinstreicht. Ach, Berlin!«

»Tivoli! Hinter dem Schinkelschen Denkmal an der Südseite befand sich seit 1857 neben der Tivoli-, später Schultheiss-Brauerei, das volkstümliche Vergnügungslokal, Tivoli, in dessen schattigen Garten als größte Attraktion eine sog. russische Rutschbahn eine Art Berg- und Talbahn stand, und das in vielen Romanen der Zeit eine Rolle spielte«. Tivoli war also kein viel besuchter »Vorort« von Berlin mit Vergnügungsrestaurants, sondern der berühmte Ausschank auf dem Kreuzberg!

Das erregendste epische Werk des Dichters, das zunächst vielfach als amoralisch abgelehnt« wurde42 und Fontane außerdem den Zorn des deutschen Adels einbrachte, »Irrungen – Wirrungen« vermeidet mit den Worten Rosts (1931) »Längen der Lokalschilderung« und zeigt vielmehr sogar im Einzelnen, Ansätze zur »Formung der Örtlichkeit«. – Nur einige Beispiele für Kreuzberg-Lokalitäten, in denen in feiner sozialer Beobachtungsgabe das Grundproblem dieses Romans – für den unbefangenen Leser unauffällig – angedeutet worden ist, die völlig verschiedenen Lebenssphären, mit denen Baron Botho und Lene konfrontiert werden, und die der Freiherr zunächst meistert. In der Dörrschen Gärtnerei am Zoo plaudert er mit Lenes Pflegemutter, der »alten Wasch- und Plättfrau« Nimptsch, und erzählt ihr von einem der volkstümlichsten Gedichte von Adelbert v. Chamisso (1781–1838) mit sozialem Einschlag: »Die alte Waschfrau«. Chamisso, der neben Bürger, Uhland und Lenau, Heine und Herwegh Fontanes literarisches Vorbild war43, wohnte in den Jahren 1822 bis zum Tode 1838 Friedrichstraße 235, nicht weit von der Waschfrau Schulze, die er in seinem Gedicht besang. Die Trennung von Botho und Lene, die in der Landgrafenstraße bzw. in der Gärtnerei am Zoo zunächst noch Nachbarn geblieben waren, muss später durch einen Umzug der Frau Nimptsch und Lenes in ein anderes Stadtviertel auch soziologisch begründet werden: Sie ziehen nach dem Luisen-Ufer, wo man wenn auch drei Treppen hoch, statt auf die fantastischen Türme des Elefantenhauses auf die hübsche Kuppel der »Michaelskirche« blickte. Mit der Zuschüttung des Luisenstädtischen Kanals 1925 verschwand der Name des Luisenufers44.

»Die alte Waschfrau« Aus: Georg Scherer, Deutscher Dichterwald Stuttgart u. Leipzig, 1881

Gemälde v. Carl Koch

Formung der Örtlichkeit auch, als Botho seine aus Schlangenbad heimkehrende Gattin vom Anhalter Bahnhof nach Hause fährt: »Aber sieh doch nur, Botho, da sind ja noch der Staketenzaun und das alte Weißbierlokal mit dem komischen und etwas unanständigen Namen, über den wir in der Pension immer so schrecklich gelacht haben. Ich dachte, das Lokal wäre längst eingegangen. Aber so was lassen sich die Berliner nicht nehmen, so was hält sich; alles muss nur einen sonderbaren Namen haben, über den sie sich amüsieren können …« Gleich danach aber passierten sie den Potsdamer Eisenbahnviadukt, über dessen Eisengebälk eben – und nun eine der bekanntesten Assoziationen bei Fontane!: – ein Kurierzug hinbrauste. Das gab ein Zittern und Donnern zugleich, und als sie die Brücke hinter sich hatten, sagte sie: »Mir ist es immer unangenehm, gerade drunter zu sein.« »Aber die drüber haben es nicht besser.« »Vielleicht nicht. Aber es liegt in der Vorstellung. Vorstellungen sind überhaupt so mächtig. Meinst du nicht auch?« Und sie seufzte.

Agathe Nalli-Rutenberg45 kommentierte (1912): »Ein bekannter Weißbiergarten am Kanale nach dem Halleschen Tore zu (am Tempelhofer Ufer 19) war … der des Müllers C.L.F. Grunow (gest. 1844 oder 1845). Der erste Besitzer dieses Grundstücks hieß Buberitz. Und dieses Wort hatten die spottlustigen Berliner in ihrer derben Weise umgeformt, indem sie aus den beiden weichen B zwei harte P fabrizierten. Mit diesem schönen Namen wurde das Lokal ganz unverfroren oft genannt.« Und Rost ergänzte (1931): »Das Weißbierlokal, dessen Bauherr Puperitz seinen Namen auf einem bei Abbruch des Hauses im Fundament eingemauert vorgefundenen Eisenstück eingraviert haben soll (s. Berliner Lokal-Anzeiger, 12. Juli 1927), befand sich am Tempelhofer Ufer 19, nahe einer aus Eisen konstruierten Überführung, die von Schnellzügen der Anhalter Bahn noch jetzt mit donnerartigem Geräusch passiert wird.«

Hier müssen wir die scheinbar frivolen bösen Berliner aber in Schutz nehmen: Wie bei mehreren Gassen der Altstadt wurden auch in den Vorstädten einige Straßenzüge mit »Ritze« bezeichnet, und in der ehemaligen Luisenstadt spricht man im raschen Volkston noch heute z. B. von der »Naunyn-Ritze«, ohne damit etwa das Andenken des Spezial-Kommissars für die Parzellierung des Köpenicker Feldes, Bürgermeister Reg. - Rat Franz Chr. Naunyn (1799–1860), schmälern zu wollen, dessen Namen die Naunynstraße seit 1864 trägt.

Als nach dem Tode von Lenes Mutter Botho, seinem Versprechen gemäß, ihr einen »Immortellenkranz aufs Grab zu legen« von der Landgrafenstraße in einer Pferdedroschke zum Jakobi-Friedhof am Rollkrug fährt, tätigt er seinen Ankauf noch in »Kreuzberg«. Die Weiterfahrt durch die Pionierstraße mit ihrer in den 1870er-Jahren noch schwachen Bebauung erleben wir mit Fontanes bis heute unerreichter Schilderung. Die Polarität der Lebensverhältnisse der beiden Liebenden unterstreicht der Romancier abschließend mit der Schilderung von Lenes Trauung mit dem Fabrikmeister Gideon Franke in der Jacobikirche, deren kreuzgangartiger Vorhof auch heute von einer dichten und neugierigen Menschenmenge, meist Arbeiterfrauen besetzt war … dann stiegen die Brautleute die mit einem etwas abgetretenen Teppich belegte, nur wenige Stufen zählende Steintreppe hinauf, um zunächst in den Kreuzgang und gleich danach in das Kirchenportal einzutreten« … folgen deprimierende Kommentare der »Vorgeschichte« dieser Ehe von Frau Kornatzki zu einer Nachbarin. Und so ging es noch eine Weile weiter, während aus der Kirche schon das Präludium der Orgel hörbar wurde.«

Weißbierlokal des Gastwirts Buberitz Tempelhofer Ufer 19, Berlin

Foto v. F. A. Schwartz, um 1885

Villa Heckmann

Gebiete von Kreuzberg hat Fontane auch zum Schauplatz des Romans »Frau Jenny Treibel« gewählt und damit – unter Namensveränderung – einem Fabrikgebäude mit Wohnhaus ein Denkmal gesetzt, der Heckmannschen Villa. Gerade weil von dieser baulichen Anlage am Ende der Schlesischen Straße links vor der Brücke über den Landwehrkanal seit der Kriegszerstörung nichts mehr erhalten ist als die Steinplastik eines Hirtenknaben aus dem Garten des Geh. Kommerzienrates Carl Heckmann, ist auch die an ihrer Stätte in aufgelockerter Bauweise neuerrichtete Fabrik noch heute Ziel von Besuchern der Stätten kurz vor der »Mauer« vor Treptow. Wie anders zeichnete hier in den 1870er-Jahren Fontanes Gänsefeder die Anfänge dessen, was wir heute »städtische Industrielandschaft« nennen, die »Treibelsche Villa auf einem großen Grundstück, das in bedeutender Tiefe von der Köpenicker Straße bis an die Spree reichte«. Wie Fontane mehrfach als Mieter, hatte Kommerzienrat Treibel in der Alten Jakobstraße im eigenen Hause gewohnt, das friderizianischen Baumeistern zugeschrieben war. Nun errichtete der Farbenfabrikant sich auf seinem Fabrikgrundstück eine »modische Villa« und »begriff nicht, dass er es … so lange Zeit hindurch in der unvornehmen und aller frischen Luft entbehrenden Alten Jakobstraße ausgehalten habe«. Liebevoll beschreibt der Erzähler Äußeres und Innenausstattung von Treibels neuem Wohnschlösschen, nachdem er dazu ausgedehnte örtliche Vorstudien angestellt hatte. Treibels ältester Sohn hatte sich – nach Fontanes Willen – ganz in der Nähe »selbstständig etabliert und am Ausgang der Köpenicker Straße, zwischen dem zur Pionierkaserne gehörigen Pontonhaus und dem Schlesischen Tor, einen Holzhof errichtet, freilich von der höheren Observanz, denn es waren Farbhölzer, Pernambuk- und Campecheholz, mit denen er handelte«. Der ganze Roman nahm zur Grundlage die engen Beziehungen Fontanes zu der Luisenstadt, in der er mehrfach wohnte, und seinen gesellschaftlichen Verkehr mit der Familie des Großindustriellen, Geh. Kommerzienrat Heckmann46. Eine der beiden Villen, die Fontane 1892 als Vorbild für das Treibelsche Haus diente, stand noch 1945 und wurde nach Kriegsbeschädigung zeitweise in ein Kino umgewandelt. In dem Roman lässt der Dichter noch andere Personen der Luisenstadt auftreten, so den Restaurateur Gustav Buggenhagen, der in der Oranienstraße seine Gaststätte hatte, und einen Geistlichen der Thomasgemeinde, der Treibels zur Betreuung der kleinen Lizzi eine zuverlässige Frau empfohlen hatte47.

Effi Briest und die Christuskirche

1863 bis 1872 wohnte der Dichter mit seiner Familie Hirschelstraße 14, später in Königgrätzer Straße 25 umbenannt 18, Ecke Dessauer Straße. Gleichzeitig mit dem Einzug der Fontanes war, gegenüber der Einmündung der Großbeerenstraße, die von Friedrich Adler entworfene Christuskirche im Bau, die von einer 1859 gegründeten englischen Gesellschaft für Judenmission erbaut und 1864 fertiggestellt worden war, ein nur von einem Glockentürmchen überragter Giebelbau in spätgotischen Backsteinformen. In eines der Nachbarhäuser verlegte Fontane die sehr bescheidene Wohnung von »Effi Briest« (erschienen 1895). Schon bei der Vorgeschichte zu dem im Dunkeln bleibenden »Fehltritt« Effis bringt Fontane eine Erinnerung an seine Bethanienzeit an48, er lässt Effi ihrer Mutter von dem neuen Landwehrbezirkskommandeur in Kessin, Major von Crampas, erzählen. Dieser hatte wegen Frauengeschichten ein Duell mit einem Kameraden. »Der linke Arm wurde ihm dicht unter der Schulter zerschmettert, und man sieht es sofort, trotzdem die Operation, ich glaube, sie nennen es Resektion, damals noch von Wilms ausgeführt, als ein Meisterstück der Kunst gerühmt wurde.« Rost fand (1931) mit Recht, dass Fontane Effis Wohnung in der Königgrätzer Straße »knapp und trotzdem überaus anheimelnd dargestellt« habe.

Beim Einzug wurde das Hotel Habsburger Hof in ein Gespräch Effis mit ihrer Hausangestellten Roswitha einbezogen, der sie versprach, nach der »Einzugsplackerei« eine Karaffe Spatenbräu und »etwas Gutes aus dem Habsburger Hof« mitbringen zu lassen49. Die Wohnung legte der Dichter zwischen dem Askanischen Platz und Halleschem Tor fest, und wir erfahren aus dem Gespräch der kranken Effi mit dem Sanitätsrat Rumschüttel über ihre Lage und die Ausblicke zum Kreuzberg, der gerade terrassiert wurde, und über die Nähe des Prinz-Albrecht-Gartens mit Brunnenausschank. Erschütternder aber die Unterhaltung der einsamen Effi mit der treuen Roswitha über den Versuch, sich durch die Predigt des Geistlichen der Christuskirche von ihrem Leid ablenken zu lassen. Bei diesem handelt es sich um Prof. D. Paulus Stephanus Cassel (1821–1892), der vom jüdischen zum evangelischen Glauben übergetreten war und neben seinem Predigtamt zahlreiche religions- und kulturgeschichtliche Abhandlungen veröffentlicht hat. Er ruht auf dem Kirchhof seiner Gemeinde vor dem Halleschen Tor. – Das erste und letzte Wiedersehen Effis mit ihrem Töchterchen wird vom Dichter bewusst durch feine lokale Beziehungen untermalt. – Zur Christuskirche zog es auch noch den alten Fontane, als er längst in der Potsdamer Straße wohnte, oft wieder hin. Am 25. Juli 1891 schreibt er an seine Tochter Mete50: »Wir leben sehr still; Mama rückt sich überhaupt nicht von der Stelle, ich gehe jeden Abend um neun bis an die Christuskirche, umschlendere schließlich zweimal den Leipziger Platz … und bin um elf wieder zu Hause …«

Die Christuskirche wurde ein Opfer des letzten Krieges; ihre Tradition wird von der neuen Christuskirche in der Hornstraße weitergetragen. Alle diese Kreuzberg-Stätten und -gestalten ließ Dr. Mario Krammer am 6. Mai 1939 in der Domsitzung des Vereins für die Geschichte Berlins in seinem Vortrag »Theodor Fontane als dichterischer Gestalter Berlins« noch einmal aufleben und durchwanderte an der Hand der Schilderungen aus den Werken die einzelnen Teile des damals noch ungeteilten Berlins und so auch die Luisenstadt und Kreuzberg: »Da wohnen Treibels in der Köpenicker Straße, da blickt Lene vom Luisenufer hinüber nach Sankt Michael, da hat der Dichter selber bald in Bethanien, bald in der Alten Jakobstraße gehaust. Mit Leopold Treibel geht es zu Zenner, mit Barbys zum Eierhäuschen in Treptow, mit Melanie und den Ihren nach Stralau. Wir genießen die Aussicht von den Müggelbergen und freuen uns der märkischen Stille in Hankels Ablage mit Botho und seiner Freundin. In der Friedrichstadt tauchen berühmte Straßen und Plätze auf … Bei Kuglers in der südlichen Friedrichstraße ist abends von draußen her kein Laut zu vernehmen … Als Gordon zum ersten Mal Céciles Gärten hinter ihrem Haus am Hafenplatz sieht, ruft er aus: ›Insel der Seligen!‹, und die arme verlassene Effi kann nur trauernd zur efeuumrankten Christuskirche hinüberschauen.«

Grabweihe 20. September 1948

von Rudolf Danke51