9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: artesinex

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Eine Straße in Berlin-Mitte im Wandel der Zeiten Ende des 17. Jahrhunderts entstanden auf den unbebauten Flächen vor der Stadtmauer Berlins, die Scheunen Berliner Bürger mit Ackerbesitz. Dieses Gebiet wurde »Scheunenviertel« genannt, ein Name, der in der weiteren Geschichte der Stadt eine bewegte Rolle spielen sollte. Zu Beginn erwachsen feudale Palais und die Bewohner waren bedeutende Persönlichkeiten der Zeit, wie z.B. der preußische Minister Karl Abraham von Zedlitz, sein Anwesen befand sich in der Münzstraße 20, dessen namhaftester Besucher 1778, der Dichter Johann Wolfgang Goethe, auf seiner einzigen Berlin-Reise, war. Nach v. Zedlitz' Ausscheiden aus dem Staatsdienst und Rückkehr nach Schlesien (1789) setzt ein merklicher sozialer Abstieg des Ansitzes Münzstraße 20 ein. Unter dieser Adresse wird im Dezember 1859 das Victoria-Theater eröffnet und wir erleben mit, wie größte Niederlagen und höchste Triumphe sich abwechseln. Im März 1891 kam dann das Ende und das Victoria-Theater war Geschichte. In nennenswertem Umfang stieg die Zahl der ostjüdischen Einwanderer nach der ersten Russischen Revolution (1905) an und wurde verstärkt durch den Zuzug galizischer Juden, die nicht zum Sündenbock der in Auflösung begriffenen Kaiserreiche werden wollten. Die Gegend hinter dem Alexanderplatz wurde zu einem Lebenszentrum der so genannten »Ostjuden«. Ab 1933 wurden zunehmend neue Beschränkungen den Juden in Deutschland auferlegt. Familien auseinandergerissen, Abschied genommen – sehr oft für immer. Beim Novemberpogrom 1938, als die Synagogen brannten, war es der vorläufige Tiefpunkt und der letzte Moment, das Land zu verlassen. Wahllos wurden die Menschen verhaftet und in die Konzentrationslager gebracht. Noch ahnten nur Wenige, wie das Ende sein würde. Julien Offray de la Mettrie war ein französischer Arzt, Philosoph und Satiriker, der sich vor allem mit seiner Schrift »L'homme machine« in der Geschichte des Materialismus einen Namen machte. Als wichtiger Denker des 18. Jh. vertrat er eine radikale materialistisch-atheistische Weltanschauung. Er wurde wegen seiner satirischen Äußerungen bzw. Angriffe auf das korrupte Verhalten einflussreicher Mediziner Frankreichs von diesen des Landes verwiesen. Schlimmer noch als seine Verfolgung durch die etablierten Medizinerkreise seiner Heimat traf ihn vermutlich die einheitliche Front der zeitgenössischen aufklärerischen Philosophen, die sich trotz ihrer Uneinheitlichkeit geschlossen gegen ihn, insbesondere gegen seine Auffassungen zu Sittlichkeit und Moral wandten. Über den Umstand seines Todes wird berichtet, der haltlose Narr habe seine Genussfähigkeit unter Beweis stellen wollen und eine riesengroße Pastete gegessen, woran er später, nach eigensinniger Selbsttherapie, gestorben sei. Diese Geschichte, die sehr unwahrscheinlich klingt, wurde später immer wieder gerne aufgegriffen und erzählt. Sein letzter Wille, auf dem Grundstück der französischen Gesandtschaft in Berlin beerdigt zu werden, wurde ignoriert. Seine Korrespondenz verschwand spurlos, seine Bibliothek wurde versteigert, nur seine veröffentlichten Schriften blieben der Nachwelt erhalten.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

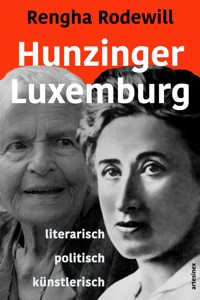

Rengha Rodewill (Hrsg.)

HANS E. PAPPENHEIM

Münzstraße 20

EBERHARD DELLÉ

Dramatisches Mädchen für alles

Hans E. Pappenheim: Münzstraße 20 – Zur Geschichte eines verkannten Stadtteils. Erstdruck im Jahrbuch 1966 des Vereins für die Geschichte Berlins. Der Bär von Berlin, Arani-Verlag.

Eberhard Dellé: Dramatisches Mädchen für alles – Das Victoria-Theater in Berlin. Erstdruck im Jahrbuch 1952 des Vereins für die Geschichte Berlins. Der Bär von Berlin, Arani-Verlag.

Anmerkung: Die Texte von Hans E. Pappenheim und Eberhard Dellé, sowie die historischen Texte wurden nach den Regeln der Deutschen Rechtschreibung in dem Jahr ihrer Entstehung verfasst und so belassen. Textstellen, die durch eckige Klammern gekennzeichnet sind, wurden von Rengha Rodewill ergänzt oder hinzugefügt.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter https://www.dnb.de abrufbar.

Alle Rechte vorbehalten: Das Werk einschließlich aller seiner Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen der Urheberrechtsgesetze ist ohne Zustimmung vom artesinex verlag unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen, Verfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung auf DVDs, CD-ROMs, CDs, Videos, in weiteren elektronischen Systemen, sowie für Copyright-Verstößen auf Internet-Plattformen.

Copyright © artesinex verlag Berlin Germany, Dezember 2021

Herausgegeben von: Rengha Rodewill und Micaela Porcelli

Idee und künstlerische Gesamtkonzeption: Rengha Rodewill https://rengha-rodewill.com

Titelgestaltung: © Rengha Rodewill.

Fotografien: Rengha Rodewill 1990–2021 © VG Bild-Kunst, Bonn; © Bildrecht, Wien

Texte: Rengha Rodewill (soweit diese nicht anders gekennzeichnet sind)

Lektorat: Micaela Porcelli

Historische Fotografien: Angaben in den Bildunterschriften, im Abbildungsverzeichnis und Fotos aus Privatarchiven

Abbildung Cover: Boehm, Ferdinand. »Plan von Berlin und Umgegend bis Charlottenburg«, Berlin: Keller 1862

© artesinex verlag 2021

Stuhmer Allee 1a

D-14055 Berlin

https://artesinex.com

ISBN: 978-3-9821614-4-0 (pdf)

ISBN: 978-3-9821614-3-3 (epub)

Inhaltsverzeichnis

Prolog

Münzstraße 20

Zur Geschichte eines verkannten Stadtteils1

Dramatisches Mädchen für alles

Das Victoria-Theater in Berlin

Das neue Theater

Musicology, 1857

Das Scheunenviertel

Im Wandel der Zeiten

Alexander Granach

Wie in Lemberg

Der Platz

Bilder von damals und heute

Literaturnachweis

Abbildungsverzeichnis

Über die Autoren

Prolog

Ende des 17. Jahrhunderts entstanden auf den unbebauten Flächen vor der Stadtmauer Berlins, die Scheunen Berliner Bürger mit Ackerbesitz. Dieses Gebiet wurde »Scheunenviertel« genannt, ein Name, der in der weiteren Geschichte der Stadt eine bewegte Rolle spielen sollte. Zu Beginn erwachsen große Palais und die Bewohner waren wichtige Persönlichkeiten der Zeit, wie z.B. der preußische Minister Karl Abraham von Zedlitz, sein Anwesen befand sich in der Münzstraße 20, dessen namhaftester Besucher 1778, der Dichter Johann Wolfgang Goethe war. Nach v. Zedlitz’ Ausscheiden aus dem Staatsdienst und Rückkehr nach Schlesien (1789) setzt ein merklicher sozialer Abstieg des Ansitzes Münzstraße 20 ein. Das rapide Wachstum der Berliner Bevölkerung in der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert, bei gleichzeitiger Entvölkerung der Innenstadt, die zur City wurde, drängte die Bewohner in den Randbezirken zusammen und die Grundstückspreise im Zentrum gingen in die Höhe. Zentral gelegene Wohnquartiere wie das Scheunenviertel verfielen deshalb immer mehr, nirgendwo ist die Wohndichte so hoch wie hier.

In nennenswertem Umfang stieg die Zahl der ostjüdischen Einwanderer nach der ersten Russischen Revolution (1905) an und wurde verstärkt durch den Zuzug galizischer Juden. Vor dem Ersten Weltkrieg, als zweieinhalb Millionen Juden (Ost) in Richtung Westeuropa verließen, hatte Berlin nur eine marginale Rolle gespielt. Nach 1918 änderte sich die Situation grundlegend. Die Stadt war nicht mehr nur Transitstation für Emigranten auf dem Weg nach Hamburg und Bremen, um von dort per Schiff in die Vereinigten Staaten zu gelangen. Jetzt war die Hauptstadt der Weimarer Republik vor allem in der zweiten Hälfte der 1920er-Jahre von einem Ort der gestoppten Durchwanderung zu einer temporären Heimat geworden. Die Gegend hinter dem Alexanderplatz wurde zu einem Lebenszentrum der so genannten Ostjuden – mit Privatsynagogen, kleinen Gasthäusern und Kramläden mit koscheren Lebensmitteln und Weinen, mit Buchhändlern, die Gebetbücher und andere Utensilien feilboten, die man für die Einhaltung der religiösen Vorschriften brauchte.

Aber es änderte sich, immer neue Beschränkungen wurden den Juden in Deutschland auferlegt. Familien wurden auseinandergerissen, Abschied wurde genommen – sehr oft für immer. Beim Novemberpogrom 1938, als die Synagogen brannten, war es der vorläufige Tiefpunkt und der letzte Moment das Land zu verlassen. Wahllos wurden die Menschen verhaftet und in die Konzentrationslager gebracht. Noch ahnten nur Wenige, wie das Ende sein würde.

Es waren die Bomben des Zweiten Weltkriegs, die »Schlacht um Berlin«, die letzte große Schlacht in Europa. Sie hatte die Besetzung Berlins, der Hauptstadt des Deutschen Reiches, durch die Rote Armee der Sowjetunion zur Folge und eine weitgehende Zerstörung der Stadt. Die nördliche Spandauer Vorstadt überlebte all diese Stürme der Vernichtung weitgehend unversehrt, teils weil es dort im Zweiten Weltkrieg vergleichsweise wenige Bombentreffer gab, teils weil es danach abseits jener Entwicklungsgebiete von »Berlin – Hauptstadt der DDR« lag, die grundlegend umgestaltet werden sollten. Erst in den 1980er-Jahren drohte der Spandauer Vorstadt der Untergang aufgrund von Vernachlässigung und Verfall. »Gerettet«wurde sie durch die Friedliche Revolution in Ostdeutschland und den Fall des »Antifaschistischen Schutzwalls«.

Zur Zeit der Wiedervereinigung stellte man den historischen Stadtteil als größtes Flächendenkmal Berlins unter Schutz. Heute bildet er die letzte erhaltene Altstadt der Metropole. Es lässt sich einiges über die Baugeschichte Berlins noch erkunden, wie die frühesten Bauten des 18. Jahrhunderts und der Alte Garnisonfriedhof, ein denkmalgeschützter ehemaliger Friedhof an der Kleinen Rosenthaler Straße, die Bürgerhäuser des Klassizismus und die Pracht der Gründerzeit. Die einzige erhaltene Kaufhausfassade Wertheim des Berliner Architekten Alfred Messel und das 1920er-Jahre-Ensemble Hans Poelzigs an der Volksbühne – die Zeugnisse des Stalinismus und die Plattenbauten der DDR, sowie die aufwendigen Restaurierungen und vielfältigen Neubauten nach dem Fall der Berliner Mauer.

Münzstraße 20

Zur Geschichte eines verkannten Stadtteils1

von Hans E. Pappenheim, 1966

Fast jedes Gebäude des alten Berlin, das in der Geschichte von einiger Bedeutung war, hat bisher seine Eigendarstellung erhalten. Das Fehlen einer monographischen Behandlung von Münzstraße 20 und der Umgebung erklärt sich durch die Lage in einer Gegend vor der Stadtmauer, auf dem »Stadtfeld«, das bis ins Ende des 17. Jahrhunderts unbebaut blieb, bis hier ab 1693 die Scheunen Berliner Bürger mit Ackerbesitz entstanden. Wichtigster Weg in diesem bald »Scheunenviertel« genannten Gebiet war die »Contrescarpe«, die spätere Münzstraße; hier entstanden zu Anfang des 18. Jahrhunderts in noch ländlicher Gegend vor dem Königsthor palaisartige Villen2. So trug das Grundstück Nr. 20 ein Gebäude, das in verschiedener Hinsicht eine gewisse Rolle gespielt hat, ein Palais in einem großen Garten, einem Gelände zwischen der späteren Münzstraße (heute: Memhardstraße), der Grenadierstraße (heute: Almstadtstraße), Hirtenstraße, Kleine Alexanderstraße und Kaiser-Wilhelm-Straße (heute: Karl-Liebknecht-Straße).

Der erste Eigentümer: Stadtkommandant v. Sydow

1731 entstand hier das »Sydowsche Haus«, benannt nach seinem Bewohner, »Herrn Aegidius Ehrenreich von Sydow, General-Major von der Infanterie, Obrister über ein Regiment zu Fuß und Commandant der Residentz Berlin, wohnet in seinem Hause an der Contrescarpe, zwischen dem Spandauer- und Königs-Thor3.« Der nördliche Teil der Straße »Am Königsgraben« wurde nach 1750, der südliche gegen 1780 bebaut. Vor 1770 hieß die Straße »Contrescarpe, welche als schöne Straße von der Rosenthaler Straße bis zu Ende des Nealschen Palais führte2«, wie das Gebäude nach Sydows Nachbesitzer, dem Grafen Neale, genannt war.

Erster Mieter: Frankreichs gesandter Lord Tyrconnel

Als Mieter des Generals von Sydow lebte hier seit April 1750 der Kgl. Französische Gesandte Lord Tyrconnel; das Gebäude beherbergte damit die Gesandtschaft selbst, und zwar bis zum Tode des Missionschefs an dieser Stätte am 12. März 1752. Wer war dieser einzige Gesandte Frankreichs in Berlin, der hier auf seinem Posten starb, der Mann mit dem ausländischen Namen und Titel? Nachdem sein Vorgänger, der durch das ausgezeichnete Verhältnis zu Friedrich II. bekannte Minister de Valory4, am 22. April 1750 sein Abberufungsschreiben überreicht hatte, legte am gleichen Tage Richard François Talbot Earl of Tyrconnel sein Beglaubigungsschreiben am Preußischen Hofe vor5. Von Geburt Ire, hatte bereits sein Vater im Dienste Frankreichs gestanden, nachdem er allen seinen Besitz in Irland verloren hatte, weil er König Jakob II. von England (1685–88; † 1701 in St. Germain) in die Verbannung gefolgt war.

Richard Tyrconnel war schon in der Jugend in die irische Truppe im Dienste des Königs von Frankreich eingetreten, hatte als Hauptmann 1741/42 am Feldzuge am Rhein und in Böhmen (Generalstab des Marschalls von Sachsen) und 1747 in Flandern teilgenommen (1748 Feldmarschall), war 1749 in Pension gegangen und 1750 Gesandter in Preußen geworden. Seine ihn nach Berlin begleitenden politischen Instruktionen kann man bei Waddington6 nachlesen. Mylady Magdalene Tyrconnel war eine geborene Marquise de Lys7. Die Markgräfin Wilhelmine von Ansbach-Bayreuth schrieb am 3. September 1750 aus Berlin an ihren Bruder König Friedrich8: »Voltaire … hat mich durch Vorlesen des ‚Geretteten Rom‘ zu zerstreuen gesucht. Die Zuhörerschaft war zahlreich: mein Bruder (Heinrich), (Feldmarschall) Keith, Lord Tyrconnel …« und (November 1750): »Auch Lord Tyrconnel beginnt aus sich herauszugehen. Er ist sehr liebenswürdig, wenn er will, aber sehr wechselnd7.«

Der französische Gesandte litt an Tuberkulose, daher wahrscheinlich auch die eigentümliche Wahl des von Wiesen und Gärten vor der Stadt gelegenen Palais Sydow als Wohnsitz. Über seine Krankheit vergleiche man die anteilnehmenden Briefe der Markgräfin und des Königs7. Behandelt wurde der Gesandte von einem französischen Arzt, der zum Potsdamer Kreise Friedrichs II. gehörte, Dr. de La Mettrie, den der König nach der Ausweisung aus Frankreich als Vorleser angestellt hatte und der unter viel beachteten Umständen vor seinem diplomatischen Patienten in der Gesandtschaft selbst starb.

Der Vater der Automation

Julien Offray de La Mettrie wurde am 25. Dezember 1709 als Sohn eines Kaufmannes in St. Malo (Bretagne) geboren. Zunächst Jesuitenschüler in Caën, wechselte er zur Medizin über und promovierte in Reims zum Dr. med. Als Stabsarzt der Französischen Garde nahm er (1743) an der Schlacht bei Dettingen und an der Belagerung von Freiburg teil. Hier entstanden die Grundlagen für seine »Histoire naturelle de l‘âme«, die ‚Naturgeschichte der Seele’, die wegen des darin vertretenen Materialismus und Atheismus, ähnlich wie seine gegen die Ärzte gerichtete Schrift »La politique du médécin Machiavel« (Amsterdam 1746), öffentlich verbrannt wurde. Schon das erstgenannte Werk (1745) kostete ihm seine Stellung im Heere. Von der Geistlichkeit und den Ärzten verfolgt, begab er sich nach Holland, konnte sich aber wegen neuer kämpferischer Schriften auch dort nicht halten und nahm gern das Asyl an, das ihm Friedrich II. in Potsdam bot; hier wurde er 1748 sein bevorzugter Vorleser und außerdem als Mitglied in die Berliner Akademie der Wissenschaften hineinlanciert. Die Beziehungen de La Mettries zum König selbst, zu Voltaire, zu seinem engeren Landsmann Maupertuis aus St. Malo, dem Präsidenten der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften würden ein Kapitel höfischer Historie allein füllen, sein geistiger Lebenskampf ein weiteres in der Geschichte der materialistischen Philosophie, seine Todeskrankheit ein (drittes) Buch der Geschichte der Medizin, und seine Darstellung in der bildenden Kunst – bis zu den posthumen, in feinster Einfühlung geschaffenen Arbeiten von Adolph von Menzel – würde ein viertes Kapitel bilden, so daß wir im Rahmen des Themas uns mit de La Mettrie nur so weit beschäftigen können, als es sein Sterbehaus und die sich aus seinem Tode ergebenden völkerrechtlichen Fragen betrifft. Seine medizinischen Werke sind größtenteils überholt, von den philosophischen aber ist eines wieder zur Geltung gekommen, nämlich »L’homme machine« (Leyden 1748)9. »Gerade dieses Werk hatte gegen den ohnedies anrüchigen Autor einen solchen Sturm erregt, daß er flüchten mußte und froh war, durch Friedrich II. in Berlin eine Heimstätte zu erlangen« (Geiger 1895)10.

Abb. 1: Titelblatt einer Streitschrift gegen La Mettries Buch »L’homme machine«, 1750z.Z. Westdeutsche Bibliothek, Marburg.

Die deutsche Übersetzung einer scheinbar gegen dieses Werk gerichteten Streitschrift: »Die zu Boden gestürzte Maschine, oder glaubwürdige Nachricht von dem Leben und sonderbarem Ende des berühmten Arztes de La Mettrie, aus dem Französischen übersetzt. In drey Theilen, Frankfurt und Leipzig 1750« deren Titelblatt wir abbilden, ist wohlgemerkt ein Jahr vor dem Tode des Verfassers erschienen, hat also mit dessen ebenso sonderbaren Umständen nichts zu tun. Sie ist auch nicht von einem Gegner (‚bissig‘) verfaßt, wie Geiger10 vermutete, sondern – nach dem Brauch der Zeit – von de La Mettrie selbst, wie mir sein Biograph Pierre Lemée11 1958 ebenso versicherte, und die durch den »Mensch als Maschine« verursachte neue starke Beachtung des Philosophen im heutigen Amerika als »Vater der Automation« belegte.

Der Tod de La Mettries in der Münzstraße

In seiner Akademie-Rede vom 28. Januar 1875 hat der Physiologe Emil du Bois-Reymond12 sich als erster auch mit den örtlichen Fragen des Todes dieses Mannes beschäftigt: »Armer La Mettrie! Sein Glück sollte nicht lange dauern. Eines Tages bittet der erkrankte französische Gesandte, Lord Tyrconnel, um seinen Besuch. Friedrich, gleichsam Böses ahnend, läßt ihn nur sehr ungern los13. La Mettrie kommt von Potsdam herüber ins Gesandtschaftshôtel vor dem damaligen Königsthore, wo heut (1875) das Victoriatheater steht, wie eben Lady Tyrconnel sich mit einigen Gästen zu Tische setzt. Scheinbar völlig wohl nimmt er an der Mahlzeit teil; es wird eine Fasanenpastete mit Trüffeln aufgetragen; er allein ißt davon sehr viel; gleich nach dem Tische fühlt er sich so unwohl, daß er im Gesandtschaftshotel zu Bette gebracht wird; er verfällt in heftiges Fieber, verordnet sich selber anfangs Aderlaß und warme Bäder, stirb aber, trotz Cothenius’ und Lieberkühns Beistand, drei Tage darauf, am 11. November 1751, nicht ganz 42 Jahre alt, bis zum letzten Hauche seinen Überzeugungen und seiner Art, sich zu äußern, getreu. … Nach amtlichen Ermittlungen … hatte Lord Tyrconnel das v. Sydowsche Haus vor dem damaligen Königsthore, der heutigen Königsbrücke, gemiethet. Diesem Haus, hinter dem ein ausgedehnter Garten lag, entspricht das jetzige Grundstück Münzstraße 20, auf dem das Victoriatheater steht. Das Haus selber war unserer Generation als Königlich-Lithographisches Institut noch wohl bekannt« (vgl. Fidicin)14.

Abb. 2: Julien Offray de La Mettrie, um 1750

Abb. 3: König Friedrichs II. Tafelrunde in Sanssouci, 1850

Das 1945 durch Kriegseinwirkung vernichtete Gemälde Adolph von Menzels aus dem Jahre 1850 zeigt die Tafelrunde Friedrichs des Großen im Marmorsaal des Schlosses Sanssouci. Friedrich II. hinten in der Mitte, wendet sich Voltaire zu, der auf dem zweiten Stuhl links vom König sitzt und über den Tisch hinweg ein Gespräch mit dem Grafen Algarotti führt. Zwischen den beiden sitzt General von Stille, ganz links Lordmarschall Georg Keith, rechts vom König Marquis dÀrgens, Graf Algarotti, Feldmarschall James Keith, Graf Rothenburg und La Mettrie. Die Potsdamer Tafelrunde ist seit 1747 eine Tischgesellschaft unter Friedrich II. in Sanssouci, das geistreiche Gegenstück zum Tabakskollegium seines Vaters. Hier umgab sich der König mit Geistesgrößen seiner Zeit, zu denen auch der italienische Schriftsteller Francesco Algarotti (1712–1764), der Akademiepräsident, Physiker und Mathematiker Pierre Louis de Maupertuis (1698–1759), der französische Schriftsteller Jean Baptiste de Boyer, Marquis d‘Argens (1704–1771), der Arzt und Philosoph Julien Offray de La Mettrie (1709–1751) gehörten. Der berühmteste war der Philosoph Voltaire, der 1750 hinzustieß und später über die Runde bemerkte: »Wäre jemand plötzlich eingetreten, er hätte geglaubt, die sieben Weisen Griechenlands unterhielten sich im Bordell.«