Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

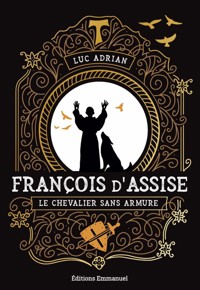

- Herausgeber: Éditions de l'Emmanuel

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Französisch

Du sang, des larmes, de l’aventure, des combats, du suspens, des lumières fulgurantes et des ténèbres épaisses… La vie de François d’Assise est un roman. C’est comme tel que Luc Adrian nous la raconte dans cette biographie jubilatoire. En dépoussiérant l’un des plus grands saints par son approche résolument originale et décalée, ce page-turner dévoile avec authenticité le cœur brûlant du frère universel. Dont la radicalité évangélique révèle alors toute sa modernité…

À la suite de Julien Green ou Éloi Leclerc, Luc Adrian nous offre une biographie romancée de saint François dans un style extrêmement fort et original. Fous-rires, émotions et contemplation garantis pour les 13-93 ans.

À PROPOS DE L'AUTEUR

Journaliste chez Famille Chrétienne durant de longues années, auteur de nombreux ouvrages, Luc Adrian est un saltimbanque des mots. Fasciné de longue date par saint François, il met à son service son inimitable plume pour faire goûter son génie spirituel.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 330

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

À Sacha (†),

mon petit-fils qui rêvait, lui aussi, d’être chevalier

– et qui l’est en paradis.

Pour Mahaut, sa grande sœur.

En hommage reconnaissant

à Claude Forcadel (†),

mon « poverello ».

« Les saints n’ont pas tous bien commencé,

mais ils ont tous bien fini. »

Le saint Curé d’Ars

Prologue

14 septembre 1224

Respire-t-il encore ?

L’homme gît à même le sol, immobile, au bord du gouffre, allongé sur le dos. Ses yeux, grands ouverts, fixent le ciel. Ses deux bras sont étendus en croix, comme s’il avait tenté, avant de s’écrouler, d’enlacer l’horizon immense que l’on découvre au faîte de cette montagne en forme de donjon, couronnée de bois, aux falaises cisaillées de précipices et trouées de grottes, que l’on nomme La Verna.

Un faucon tournoie autour de sa dépouille. La vue perçante du rapace porte bien au-delà du piton forestier. Elle embrasse quatre provinces situées au cœur de la botte à laquelle on compare l’Italie : la Romagne, les Marches, l’Ombrie et la Toscane. L’aube naissante commence à diluer l’obscurité de la nuit. Elle encre la mâchoire menaçante des sommets et rosit les vallées.

Que pourrait admirer ce cadavre ? Un pus blanc suinte de ses orbites aveugles. Qui oserait s’approcher de sa dépouille découvrirait, effaré, des plaies sanguinolentes sur ses pieds et ses mains. Il peinerait à reconnaître, à son visage osseux, son teint blême, son nez droit, ses oreilles petites et dressées, ses lèvres fines, François, le fils du drapier Pietro Bernardone, l’homme le plus riche d’Assise. Cet enfant gâté, qui paradait dans sa jeunesse vêtu d’extravagantes étoffes, n’est plus couvert que d’une bure élimée, couleur de feuilles mortes. Son drap est entaillé au niveau du cœur. Une lame semble l’avoir percé jusqu’à la chair.

Aurait-on détroussé cet individu qui paraît plus âgé que ses 42 ans ? Il n’a rien à voler. Depuis des années, celui qu’on appelle le Poverello (« le petit Pauvre ») vit de mendicité. Il donne le peu qu’on lui donne ; il partage ce qu’on lui partage. Beaucoup le disent fou ; d’autres le disent saint. À Assise, il a fait scandale, ce fou, ce saint (on les confond souvent tant les saints paraissent fous et tant les fous sont parfois saints). François Bernardone a renoncé à l’héritage de son père ; il a décliné les invitations des plus jolies filles d’Assise ; il a refusé la gloire des champs de bataille ; et surtout – quelle horreur ! – il est allé soigner les lépreux. Ce va-nu-pieds prétend avoir épousé « Dame Pauvreté ». Il s’est dépouillé de tout pour être pauvre avec les pauvres, et imiter son maître Jésus-Christ, le Pauvre des pauvres.

Pourquoi s’acharner contre un individu qui ne ferait pas de mal à une mouche, qui danse pour ne pas écraser les fourmis, embrasse les fleurs et les arbres car il y voit la présence de Dieu, et apprivoise même les loups ? Un original que des farandoles de passereaux et des quadrilles d’hirondelles accompagnent dans le ciel bleu d’Ombrie lorsqu’il va prêcher ou mendier ? Pourquoi venir l’agresser dans la solitude aérienne de ce refuge escarpé où il s’est retiré depuis quarante jours ?

Il pourrait y avoir une raison. Ce vagabond est loin d’être inoffensif. Son influence est grandissante. La tête de mule fait des émules. Des centaines de jeunes gens – souvent issus des « meilleures » familles, les plus fortunées – ont quitté leur foyer pour suivre ce « gourou », vous imaginez le scandale. Plus de cinq mille, à ce jour ! Cinq mille hommes ont fait pleurer leur mère de chagrin, fait rugir leur père de colère, pour rejoindre cet illuminé, fascinés par son message de fraternité et de pauvreté. Des milliers de dingues derrière un fou ! Pour certains Assisiens, Francesco Bernardone est un danger public à éliminer. Et s’il n’y avait que des hommes… Des femmes aussi sont de la partie. Comme ces jeunes filles nobles qui ont même fugué, en pleine nuit, pour se laisser tondre la tête et clôturer à vie par ce toqué mystique ! Ne pouvant ramener leur progéniture dans le droit chemin, des pères, furieux, auraient-ils cherché à punir le fauteur de troubles ? Pas besoin d’être nombreux : l’utopiste est pacifiste. Il tend la joue droite quand on le frappe sur la joue gauche, et réciproquement.

Non, il n’est pas mort. Il respire encore. Un souffle imperceptible soulève sa poitrine. Ses pupilles atrophiées étincellent d’un éclat qui n’est ni celui de la fièvre, ni le reflet de l’aube. Quelle étrange clarté a-t-il entrevue pour qu’elle demeure ainsi gravée dans ses rétines stupéfaites ?

Mais ce qui étonnerait davantage le quidam qui se pencherait, à cet instant, sur le corps de François – que ce soit le lecteur de ce livre ou un secouriste de Chiusi della Verna, la ville voisine, ou un braconnier de la forêt de Casentino, ou bien même le diable en personne (surtout, le diable, en fait…) –, c’est que ce cadavre sourit.

Il sourit, oui. Pas seulement de sa bouche gercée et de ses yeux aveugles, il sourit de toute sa chair amaigrie et meurtrie. Il sourit même par les lèvres de ses plaies. Son corps irradie du sourire de son âme.

Ce mort-vivant n’est pas joyeux, il est joie.

Dépouillé de tout, il semble avoir plus que tout.

Au seuil de la mort, il semble le plus heureux des hommes.

La douleur lacère son corps, la souffrance lui tord l’âme : il sourit de plus belle.

Il est en paix.

Irrésistiblement en paix.

Irrémédiablement en joie.

Quel est son secret ?

Le supplicié semble murmurer quelque chose. Sa bouche asséchée balbutie des syllabes muettes. Approchons-nous pour recueillir ces confidences de silence. Agenouillons-nous contre ce corps brûlant, cette poitrine creusée, jusqu’à sentir ses os saillir et battre son cœur transpercé, jusqu’à croiser ce regard presque aveugle. Que peut vouloir exprimer ce gisant, au bord de la mort, au bord du gouffre ?

« … Loué… loué… », croyons-nous lire sur ses lèvres.

Divagation d’un fou ? Gémissement d’un blessé ? Testament d’un agonisant ?

Suspendons notre souffle.

Le secret de François Bernardone est tellement inconcevable aux yeux du monde qu’on ne peut l’entrapercevoir qu’en s’abstrayant de la course du monde.

Suspendons notre course.

Puis remontons le temps, un rien de temps, quelques instants fugaces comme quelques siècles. Effectuons un vertigineux retour dans la mémoire enfouie des jours enfuis.

Et, le temps de ce livre, plongeons dans l’une des épopées les plus incroyables de toute la longue et tumultueuse histoire des hommes.

Premières croisades

14 septembre 1189 – soit trente-cinq ans plus tôt

–François, moins vite ! Je n’arrive pas à te suivre ! s’écrie une belle femme brune qui presse le pas dans la ruelle San Gabriele en soulevant le bas de sa robe claire.

Les passants s’écartent en souriant : ils ont l’habitude de voir passer en trombe le petit Francesco, du vif-argent dans les veines ce bambino, et, quelques instants plus tard, sa mère, la signora Pica Bernardone, gente dame aux gestes altiers, fouillant la foule d’un regard inquiet pour y dénicher son fils aîné.

François… Dame Pica ne l’avouera à personne, sauf à nous : c’est à contrecœur qu’elle appelle son fils ainsi. À sa naissance, il y a sept ans, son mari, l’imposant Pietro Bernardone, voyageait en France pour affaires. Il achetait des draps en Champagne pour les revendre à prix d’or. Elle baptisa seule son premier-né – du nom de Jean (Giovanni, dont le diminutif est Gianni, que les amis de François aiment employer). Cette femme pieuse tient en grande dévotion Jean, dit le Baptiste, qui annonça la venue du Christ au risque de sa vie, et l’aima jusqu’à en perdre la tête. Seulement voilà, lorsque Bernardone rentra à la maison, au triple galop de ses chevaux, ventre vide et coffres pleins, il décréta que non, son garçon ne se prénommerait pas Jean mais François, un point c’est tout. « François comme Français, oui Madame, ça ne se discute pas ! »

Ce François-là serait beau, intelligent, fort et, surtout, riche. Encore plus riche que son père ! Il ferait de juteuses affaires sous sa tutelle, puis reprendrait le magasin (on afficherait sur la devanture : Bernardone, père et fils – les plus belles draperies d’Ombrie). Il l’agrandirait, gérerait les domaines, engrangerait les loyers, et, peut-être, qui sait, accéderait-il enfin à la noblesse. Bref, le plan de carrière du fiston était ficelé. La trajectoire de la comète Francesco Bernardone s’inscrivait dans un alignement de planètes qui s’annonçait plus que parfait.

Mais interrompons là le rêve de Pietro pour revenir vers Pica, sa douce épouse, qui trottine dans les rues d’Assise.

— Où es-tu, François ? Vraiment, tu me rendras folle ! lance-t-elle en débouchant sur la piazza del Commune.

Cette déconvenue n’empêche pas Dame Pica de prénommer son fils Jean dans le secret de son cœur. Surtout, cette mère fervente prie le Ciel afin que son Gianni annonce, comme le « Précurseur », les voies du Seigneur. Pica le reconnaît elle-même, ce dernier vœu semble mal engagé : son garçon n’en fait qu’à sa tête. Il est pourri gâté. Son père lui passe tous ses caprices ; elle-même le couve excessivement. Saint Jean le Baptiste, vêtu d’une tunique en poils de chameau, croquant trois sauterelles en guise de casse-croûte dans un oued desséché, paraît aussi éloigné de la maison Bernardone et de son luxueux train de vie que l’âge des cavernes l’est de ce XIIIe siècle qui s’annonce comme celui, triomphant, des marchands.

Aussi est-ce sans grande conviction que Mme Bernardone renouvelle son appel :

— François, obéis-moi… pour une fois ! Allez, reviens, je commence à m’inquiéter !

Pfft, autant siffler dans une viole de gambe. Après avoir débouché dans l’ombre de la grande tour civique – cette girafe de pierre hausse son cou à cinquante mètres au-dessus de la place centrale d’Assise –, slalomé entre les passants, zigzagué entre les colonnes du temple de Minerve, dégringolé les marches de l’église Santa-Maria, grimpé sur la margelle de la fontaine, sauté sur les pavés dorés par le soleil du frais matin, le ragazzo (« garçon ») s’est évanoui.

— François, pour la dernière fois…

Ouf, Pica sent une menotte tiède se glisser dans sa main droite. Le coquin s’était dissimulé entre deux étals de fruits. Il vient de surprendre sa mère en se faufilant derrière elle.

— T’inquiète pas, maman chérie, je ne risque rien ici, dit le lutin rieur. Tout le monde me connaît et m’aime. Promis, je ne te ferai plus peur. Mais fais-moi confiance ce matin : laisse-moi aller à la chapelle Saint-Damien avec mes amis. Je connais le chemin par cœur. On se retrouve là-bas, d’accord ? Et puis, que craindrais-je, puisque je suis le chevalier François que toute une armée protège ?

L’enfant désigne les deux camarades qui l’encadrent comme des gardes du corps.

— Je te présente mes fidèles lieutenants, Leonardo et Vincente !

Les complices se figent au garde-à-vous (nous ne garantissons pas que les chevaliers se mettaient au garde-à-vous au temps des croisades, mais faisons « comme si »). Pica affiche une moue d’autorité :

— Très bien, mon chéri, mais pas de bêtises – on est d’accord ?

Comme elle fond dès que son garçon la fixe de ses deux billes noires qui pétillent de gentille malice, elle ajoute en fronçant les sourcils :

— Surtout, promets-moi d’être prudent…

François n’a pas attendu la fin de la recommandation. Il mime un cheval qui se cabre. Les deux camarades hennissent de concert. Le trio prend illico presto la poudre d’escampette sur leur destrier imaginaire vers la porte Neuve et… Jérusalem. Deux ans plus tôt, en 1187, les armées musulmanes du grand vizir Saladin ont repris le Tombeau du Christ aux croisés. Il s’agit de les en déloger, sans plus attendre. La chapelle Saint-Damien tient lieu, pour les garçons, de Saint-Sépulcre. Tagada, tagada, les trois croisés de 7 ans galopent vers les lointains rougeoyants de l’Orient.

Pendant que le petit Bernardone part en croisade, pendant que sa maman marche à petits pas pressés de tendre inquiétude sur la route de Spello, vers Saint-Damien, prenons un peu de hauteur. Profitons de la position idéale de notre satellite pour situer l’action. De son orbite géostationnaire, il a en ce moment une vue merveilleuse sur l’orange bleue de la terre, cette minuscule tête d’épingle propulsée dans le fabuleux bowling du cosmos. Sans perdre la boule, zoomons vers l’Europe ; puis ciblons, à l’ouest de celle-ci, l’Italie. Cette botte élégante est bordée par les deux franges turquoise de l’Adriatique et de la Méditerranée.

Poursuivons notre descente vers son centre, entre la Marche d’Ancône et la Toscane. Nous approchons d’une région que le Maître de l’Univers semble avoir préservée de toutes laideurs. Cette contrée, c’est l’Ombrie. Si Dieu le Père a envoyé son Fils en Galilée pour sauver le monde, le Créateur s’est réservé l’Ombrie pour son repos du septième jour : un jardin aux paysages variés et harmonieux, où les villes mêmes sont des œuvres d’art. La plupart sont juchées au sommet de collines que dore une lumière unique au monde, dont la caresse est inoubliable. L’une d’elles se nomme Assise.

Alors qu’elle en dépasse les dernières maisons blanches, brunes et rouges, Dame Pica ne peut s’empêcher de se retourner. Jamais elle ne se lassera d’admirer sa cité. Celle-ci s’adosse en gracieux gradins aux flancs du mont Subiaso qui fait le dos rond comme un gros chat après la sieste. Au sommet de la ville veille la Rocca, forteresse crénelée de tours et de murailles claires.

Pica Bernardone poursuit son chemin. Elle distingue bientôt le rideau de cyprès, dressés comme des cierges, qui entoure Saint-Damien. La chapelle est bâtie sur un léger monticule, à un kilomètre au sud d’Assise, à flanc de colline. Ce cloître d’arbres l’isole des terres à blé, jalonnées d’oliviers, qui descendent en pente douce vers la plaine. Le sanctuaire de pierres, vétuste, n’est guère fréquenté. Dame Pica n’aperçoit pas les trois lascars. Seraient-ils à l’intérieur de l’église ? Elle se met à courir.

Pendant que Dame Pica s’ébahit devant la parure de perles blanches et roses d’Assise, les trois apprentis chevaliers passent les Sarrasins à la moulinette. L’épée de Bernardone junior tournoie sous le soleil d’Égypte. Il tranche les têtes, coupe les bras, perce les torses. De sa lance, il vient d’empaler cinq mamelouks d’un coup ; les cadavres embrochés gisent dans le sable. Puis il a sorti du fourreau son glaive magique. Avec cette lame toute-puissante, il est invincible. François a dix bras, cent yeux. Il voit tout, il peut tout.

— Vincente, prends garde à droite (son ami évite un coup de cimeterre), Leornardo, prends garde à gauche (celui-ci fend le crâne d’un cavalier qui s’apprêtait à le saucissonner) !

Après avoir fait fuir quelques mamelouks dissimulés derrière les troncs noirs, les garçons, en sueur, se congratulent joyeusement :

— On a ga-gné, on a ga-gné !

Ils décident une pause afin de panser leurs blessures et de nettoyer leurs épées, dégoulinantes du sang ennemi.

— Je vais inspecter l’église au cas où un traître s’y cacherait, lance François à ses compagnons.

Il pénètre, seul, dans la ruine du sanctuaire. La porte grince. Trois tourterelles s’envolent. Les murs épais offrent une ombre fraîche. Quelques vieux bancs sentent la poussière, le moisi, l’encens. Un trou dans le toit laisse au soleil un interstice où se glisser. Le fuseau de lumière frappe un grand crucifix de bois qui pend au-dessus de l’autel dénudé. François se plante au milieu de l’allée, face à la croix peinte. Au milieu de plusieurs dizaines de personnages colorés, un Christ imposant – de la taille d’un adolescent – aux yeux ronds, légèrement bridés, le regarde, lui, François.

Depuis qu’il est petit, ses parents l’emmènent souvent se promener, le dimanche, vers Saint-Damien. Tandis que son père fait le tour de ses champs d’oliviers – ses ouvriers en tirent une huile fameuse dont les Français raffolent –, François aime se glisser dans l’église en ruine. Ce crucifix en est la seule décoration. Il l’attire, il ne sait dire pourquoi. Il l’attire plus encore aujourd’hui. Ce regard, ses yeux immenses… Il paraît vivant.

— François, dépêche-toi ! Saladin nous encercle ! crie le blond Léonardo qui fait le guet.

— J’arrive dans un instant, répond-il à son compagnon d’armes. Je reçois les ordres du Grand Roi…

Le garçon s’approche de l’autel. La croix de Saint-Damien ressemble à une épée de lumière suspendue en l’air, qui sort de l’ombre et s’avance dans la nef. François est impressionné. Les personnages colorés paraissent animés. Il y projette ses proches : ses parents, ses frères, son maître d’école, le maire, les artisans – même les clochards, à qui il donne des piécettes avec sa mère.

Mais ce qui fascine surtout François, c’est le regard du Christ immobile. Il ne parvient pas à s’en détacher. Ses yeux immenses, pleins de silence, presque étonnés, lui parlent, à lui, François. Ils semblent lui dire, pour de vrai, ce que le chanoine Guido, son précepteur à l’école Saint-Georges, leur a lu, l’autre jour, dans le livre de l’Apocalypse : « Ne crains pas… je suis le Premier et le Dernier, le Vivant : je fus mort et me voici vivant pour les siècles. »

Les grands yeux de Jésus pénètrent le garçon jusq’à l’âme. Ils lui transmettent, par un flux mystérieux, ses sentiments mêmes : la souffrance horrible qu’il traverse sur la Croix ; sa douleur de voir tant d’hommes et de femmes s’égarer et se perdre ; sa sérénité joyeuse parce qu’il a vaincu le monde et son Prince noir. Et ce combat-là, François veut aussi le mener à ses côtés : suivre le Chevalier Christ dans sa croisade contre Satan et ses légions ténébreuses, voilà qui est plus exaltant que de faire l’argent et devenir commerçant !

François est tellement aspiré dans le tourbillon de ses émotions qu’il en oublie ses deux comparses. Il ne sent pas non plus la main qui se pose avec tendresse sur son épaule. Il sursaute même lorsque sa mère lui murmure à l’oreille :

— Moi aussi, j’aime beaucoup cette icône byzantine. Sa vision me fait du bien : tous ses personnages semblent joyeux !

— Et pourquoi sont-ils joyeux alors que Jésus souffre ?

— Parce qu’ils sont à l’abri sous ses bras – comme toi, sous les miens, répond-elle en passant une main dans sa tignasse ébouriffée. Ils sont sauvés !

— Je veux l’aider, Jésus, à avoir moins mal, maman. Je veux l’aider à sauver…

— On en reparlera quand tu seras grand, François Bernardone, sourit Pica. Rentrons, c’est l’heure de déjeuner. Ton père va pester si on est en retard.

Sur le seuil de la chapelle, François se retourne.

Le Christ est désormais plongé dans la pénombre mais ses grands yeux le regardent toujours. Ils semblent lui dire, rien qu’à lui seul : « Reviens, mon enfant. Reviens me voir quand il sera temps. J’aurai une mission pour toi : une croisade d’un genre très spécial… N’aie pas peur, je serai avec toi. D’ici là, sache que je ne cesserai jamais de te tenir sous mon regard ainsi que sous la protection de mes bras. Quant à toi, même quand tu ne me verras plus, regarde-moi encore et toujours… »

Sur ces paroles muettes et mystérieuses, François sort dans la lumière éblouissante du soleil de midi. Le monde est un fruit mûr, gorgé de promesses, qu’il s’apprête à croquer.

Des colles à l’école

Quelle victime exigera, aujourd’hui, le Dragon ? Quel innocent, tiré au sort, sera dévoré, sous les remparts, par ce monstre qui terrorise la ville depuis des mois déjà, sans qu’un chevalier ait pu même le blesser ? Tous les hommes d’armes ont péri, ou fui, devant cette bête qui effraierait même les tyrannosaures de Jurassic Park. Tous ? Non, pas tous.

Il n’en reste qu’un pour sauver la princesse, la fille du roi, que le hasard tragique vient de désigner, ce matin-là, pour soulager la voracité du Dragon : le chevalier François Bernardone. Ce jeune héros, venu d’Assise au grand galop, est le dernier espoir de la cité de la peur. Pressé par la foule inquiète, il enfourche, revêtu d’une armure étincelante, son cheval immaculé. On entend, derrière les murailles de la porte haute, haleter la bête infâme, pressée de découvrir quel sera le plat principal de son petit-déjeuner. « Ouvrez les portes ! », ordonne François d’une voix impérieuse. Alors que la frêle victime, dont les voiles blancs frissonnent au vent, s’apprête à sortir de la ville en pleurs, le jeune chevalier baisse son heaume, saisit sa lance, éperonne son destrier et…

Bang ! Un coup d’épée s’abat sur le casque de François. En fait, non : c’est un coup de règle qui vient de claquer sur son bureau.

— Ça suffit !

Le garçon émerge brutalement de sa rêverie. L’ombre qui se dresse devant lui n’est pas celle du dragon, ni encore moins celle de la princesse… C’est la silhouette du chanoine Guido, directeur de l’école Saint-Georges.

— Dernier avertissement avant l’exclusion, François Bernardone ! tonne le moine, sec et long comme un jour sans pain, qui le fixe de ses yeux gris souris, grossis par les loupes juchées au bout de son nez pointu.

Sa tonsure frémit d’indignation.

— À quoi donc rêvez-vous encore, signore ? La convocation de la semaine dernière ne vous a pas suffi ? Ce n’est pas parce que votre père est le plus riche de la ville que vous avez le droit de ne rien faire – au contraire !

— Mais, Monsieur le chanoine, je repensais à la légende de saint Georges que vous aimez nous raconter, bredouille le garçon. C’est le saint patron de notre école, et son histoire m’inspire…

— Elle inspire surtout vos distractions, Bernardone ! rétorque Guido. Vous n’êtes même pas capable de rédiger cette histoire sans fautes d’orthographe. Vos copies sont illisibles, pleines de taches d’encre, de dessins… De plus, je vous rappelle que nous sommes en cours de latin – langue que vous ne maîtrisez aucunement !

François prend l’air piteux, baisse les yeux. « Ouf, plus que cinq minutes à tirer, se dit-il. Laissons passer l’orage… Qu’est-ce que je m’ennuie ici, alors que le soleil brille ! Allez, mimons la contrition. »

À vrai dire, comment oublier la remontée de bretelles de la semaine dernière ? Le « dirlo » Guido l’avait convoqué avec ses parents. Sévère et sentencieux, le professeur avait été accablant devant Pietro et Pica.

— Votre fils est en train de gâcher ses talents, leur avait-il dit. Il a reçu du Ciel les dons d’intelligence, de mémoire, de sensibilité. Il est vif, éveillé…

— De plus, il compte juste, n’est-ce pas ? l’avait interrompu le bouillant Bernardone qui a une calculette dans la tête. Mon aîné ne se trompe ni dans ses additions, ni dans ses multiplications ? Rassurez-moi, Monsieur le chanoine !

— En effet, il lui arrive de calculer, monsieur Bernardone, avait répondu sèchement Maître Guido. François compte étonnamment juste lorsqu’il s’agit de dénombrer… les nuages ou les oiseaux qui volettent devant les fenêtres de la classe. Car votre fils passe le plus clair de son temps à bayer aux alouettes, composer des poèmes d’amour, rêvasser à des actions héroïques ou dessiner des blasons pour les boucliers !

— Mais je ne veux pas d’un fils poète, moi ! avait tonné le père, furieux. Je ne lui paie pas le meilleur collège de la ville pour en faire un rimeur, un rêveur, un bateleur. Je veux un fils marchand, un fils qui ferait une école de commerce si cela existait, un fils qui rapporte au fisc, un fils qui soit grandiose dans ses profits, héroïque dans ses fusions, magistral dans ses acquisitions !

— Pour l’instant, il n’est magistral que dans la cour de récréation, monsieur Bernardone, avait sifflé le chanoine, rouge comme un coquelicot. Si vous n’étiez pas le plus grand bienfaiteur de notre kermesse annuelle, je l’aurais déjà mis dehors ! Le véritable héroïsme pour votre fils serait de se mettre enfin au travail, et de cesser d’attendre que les alouettes lui tombent toutes rôties dans le bec, comme disent les Français. Bon courage pour lui faire entendre raison ! Mais c’est sa dernière chance…

Coincé entre papa-maman, la tête basse, Francesco n’avait pas joué au fiérot devant le chanoine-dirlo. Il aimait ses parents, il aimait ses professeurs, il aimait tout le monde, en fait. Il s’en voulait de les décevoir, de les peiner. Guido avait raison, le (presque) jeune homme de 12 ans désormais ne pouvait nier qu’il s’ennuyait à l’école. À quoi servait d’ânonner des leçons fastidieuses dans des matières poussiéreuses ? Seul le français trouvait grâce à ses yeux. La langue des troubadours était celle de sa mère et c’était en français que le poète en herbe composait ses chansons d’amour. Mais l’école Saint-Georges n’avait pas prévu de cours pour apprendre à trousser des ballades… Devant les remontrances, le finaud avait choisi d’adopter le profil bas et de filer doux. Il avait pris la résolution héroïque, devant père, mère et maître, de se mettre enfin au travail.

Or, il n’avait pas été capable de tenir sa parole une petite semaine…

Ding, ding. La cloche sonne la fin du cours – et la fin de la remontrance du dirlo. François demeure un instant seul avec son maître qui essuie le tableau.

— Je le confesse, Monsieur le chanoine, je n’ai pas tenu mon engagement de la semaine dernière… dit-il en ramassant promptement un parchemin de brouillon sur lequel il a dessiné une princesse galopant sur une plage, au soleil couchant. Aujourd’hui, je vous le promets, par saint Georges : vous n’aurez plus une remarque à m’adresser d’ici la fin de l’année scolaire !

Guido se retourne, le fixe, acquiesce en silence et lâche :

— Mon garçon, écoute-moi attentivement. Je vais te confier une intuition que je ressens à ton sujet : tu rêves d’être chevalier ? Tu le seras, j’en suis certain, tu en as l’étoffe. Mais une petite voix me dit que ce ne sera pas forcément sur un champ de bataille. Elle dit aussi que le monstre que tu auras à terrasser ne sera pas une bête de légende… Tu ne pourras remporter ce mystérieux combat, qui viendra en son temps, que si tu es fidèle et courageux dans les petits engagements de chaque jour. Va, François – et que saint Georges te vienne en aide.

Un peu troublé par la prophétie du vieux maître, François rejoint sa mère, venue le chercher à la sortie des classes, avec moins d’empressement que d’habitude. Sur le seuil de l’école, il lui avoue, avec sa franchise coutumière, cette nouvelle réprimande du chanoine. Et annonce aussitôt sa détermination :

— Maman, c’est la dernière fois que je me fais sermonner. Je me mets au travail, parole de chevalier (la parole de scout n’a pas encore été inventée) !

Mère et fils remontent ensemble la rue des Tisserands, dans la cohue et le brouhaha. Les tisserands tissent, les marchands hèlent, les moutons bêlent, les passants clament, les charrettes grincent. Pica hausse la voix :

— Tu vas répéter à ton père ce que tu viens de me promettre, François. Ça le rassérénera un peu. Il était inquiet et furieux après la convocation de la semaine dernière. Tu sais qu’il compte beaucoup sur toi. Tu es l’aîné, ne le déçois pas, mon chéri !

Aux côtés de sa mère, François marche silencieusement, insensible à la ruche humaine qui bourdonne autour de lui. Il songe… « Mon père compte sur moi… Ma voie est tracée par mon père… Mon père, sans cesse mon père ! Mais mon père connaît-il mon cœur ? Connaît-il mes aspirations profondes ? La voie à laquelle il me destine est-elle vraiment MA voie ? »

Une voix traînante interrompt sa réflexion :

— Eeeeeh, bel ragazzo (« beau gosse »), t’aurais pas une ’tite pièce pour un pauv’ type qui s’appelle Albert et qui boirait volontiers un p’tit godet ?

Au bout de la main tendue, les ongles sont crasseux. Ledit Albert a une tête rougeaude et édentée, plantée elle-même au bout d’un corps filiforme affalé sur des haillons qui furent un manteau.

— C’est une bonne action qui te coûtera pas grand-chose, et qui s’avère un excellent placement, poursuit le mendiant. Dieu te le rendra au centuple, mon gars !

À cet instant, cela tourne très vite sous le crâne de François. Première réaction : « Albert… Il sent le camembert ! » Deuxième réaction, un peu plus raisonnée : « Si je lui donne un sou, il va picoler. » Surgit aussi dans son champ de conscience une récente leçon de caté où le Christ a bien insisté : « Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. »

À la pitié pour le mendiant s’ajoute, dans le cœur de François, un soupçon d’admiration : « Il est gonflé, ce type ! En fait, il n’a plus peur de rien. Il ose même faire la manche devant le magasin de mon père ! »

Quand on parle du loup, on en voit la queue ; quand on mendie devant chez Pietro, il se ramène aussitôt ! Ça ne rate pas…

— Fiche-moi le camp, minable, tu fais fuir le client ! vocifère le drapier, sorti en trombe de l’échoppe lorsqu’il a vu sa femme et son fils s’apprêter à glisser une piécette dans la paume du pouilleux.

Bernardone enchaîne :

— Surtout, François, ne donne pas un sou à ce parasite, je te l’interdis ! Ils n’ont qu’à se bouger les fesses, ces bons à rien, plutôt que venir polluer le centre-ville de leurs gémissements.

François demeure au milieu de la rue, interdit, debout entre les deux hommes.

— Et si tu commences à donner, tu n’auras jamais fini, poursuit son père. Je n’invente rien ! C’est le Christ lui-même qui l’a dit : « Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. » Alors, si Dieu même est fataliste, je n’ai aucun remords à l’être…

De toute sa hauteur et sa rondeur, Bernardone se tourne vers le mendiant accroupi :

— Allez, déguerpis ! Ouste, hors de ma vue, « Tu-Pues », et de mes narines !

François sent à cet instant, confusément, que la situation n’est pas aussi simple que dans les leçons de catéchisme, qu’il n’est pas facile de choisir, que la justice est chose compliquée – et la charité plus encore. Que ferait Jésus à sa place ? Obéirait-il à son père ? Tendrait-il la main à Albert ? Écrirait-il sur le dallage en se taisant, comme devant la femme adultère et les pharisiens ?

Alors qu’Albert « Tu-Pues » détale au coin de la rue, Bernardone senior pose sa large patte sur l’épaule de son junior :

— Allez, viens mon garçon. Ne perds pas ton temps et mon argent auprès d’un panier percé. À table ! Oublions ça. J’ai un appétit d’ogre et… un marché à te proposer !

Il a retrouvé sa bonne humeur, son épouse chérie, son fils bien-aimé. Les effluves de son plat préféré, l’osso bucco à la Pietro, émoustillent ses narines. Il s’apprête à faire bonne chère, les affaires sont prospères : elle n’est pas belle, la vie ?

François attend que son père, attablé dans la salle à manger familiale, ait attaqué un premier morceau de jarret pour oser lui exposer son cas de conscience :

— Papa, on ne peut quand même pas vivre comme si ces gueux n’existaient pas ! Ce sont des humains, comme nous… Or il y en a de plus en plus dans les rues d’Assise !

Bernardone s’étouffe et recrache la bouchée dans sa serviette. Le visage congestionné, il fixe François :

— Et tu n’as encore rien vu, mon fils ! Évidemment qu’il va y en avoir de plus en plus, des crève-la-faim, des miséreux – et tu n’y pourras rien !

Le marchand avale une lampée de vin, repose sa timbale, essuie ses lèvres luisantes et se tourne vers François, assis près de Dame Pica qui demeure silencieuse.

— Laisse-moi t’expliquer une chose, mon garçon : on vit une révolution ! Le monde est en train de changer du tout au tout. Cette société féodale, où l’on naît une cuillère en argent dans la bouche – et, avec la cuillère, le titre de noblesse, le château, le domaine, la fortune, tout ça dans le berceau ! –, est en train d’agoniser. Son cadavre bouge encore mais elle est morte. Finis les privilèges : place au mérite ! L’avenir est à l’argent ; le pouvoir, aux marchands. Pour réussir, il faut se battre. La concurrence est impitoyable. Désolé, il n’y en a pas pour tout le monde !

— Mais de nouvelles injustices se créent, de nouvelles castes apparaissent, tente d’argumenter François. Ne pourrait-on partager davantage, comme le demande Notre-Seigneur dans les Évangiles ? N’est-ce pas ce qu’a pratiqué saint Martin avec son manteau ?

Son père éclate d’un rire tonitruant :

— Tu rêves, mon François, tu rêves ! Et Notre-Seigneur – qu’il pardonne mon insolence… s’il m’entend ! – n’est qu’un doux illuminé, un gentil utopiste. Il faut être réaliste. Notre société est ainsi faite : d’un côté, il y a ceux qu’on appelle les « majores », les notables – et grâce à ma fortune, je pourrai bientôt prétendre en être, et toi aussi, François. Ce sont ceux qui ont compris le système et le font avancer. De l’autre, il y a ceux qu’on appelle les « minores », le troupeau : les commerçants, les artisans, les paysans, les ouvriers qui poussent le chariot du progrès. Enfin, il y a les perdants, les minus qui n’ont pas su s’adapter – sans compter tous les assistés, les paresseux, les parasites qui grappillent les miettes du festin (moue de mépris sur la face de Bernardone)… En effet, cela fait du monde sous la table ! Bon, à propos de festin, arrête de me couper l’appétit, fiston.

Alors que Bernardone s’apprête à enfourner un monticule d’osso buco, son fils tente de placer un dernier mot :

— Il y a sans doute plus de libertés qu’avant, mais pour quoi faire, si seuls les nouveaux gagnants du système en jouissent ?

— Oooh, ne viens pas me gâcher l’existence avec des scrupules délicats ! Va plutôt te plaindre du système auprès de ton doux Seigneur, mon fils ! N’est-ce pas lui qui a dit : « Il y a beaucoup d’appelés mais peu d’élus » (rire gras). Or tu fais partie des élus, François, foi de Pietro ! Bon, puisque tu as décidé de me couper l’appétit, je n’attends pas le dessert pour te proposer un marché, poursuit le paternel. Tu perds ton temps à l’école, j’en suis convaincu – ta mère l’est moins que moi, mais elle me suit. Tu ne seras jamais un intellectuel, un savant, un érudit. Laisse tomber… En revanche, tu as reçu beaucoup de talents pour le négoce – tu es bien le fils de ton père ! – et je ne vais pas te laisser les gaspiller. Je te propose donc l’an prochain, avant même ta majorité à 16 ans, de démarrer un stage de vendeur chez le meilleur marchand de la ville. Et le meilleur, c’est qui – je te le donne en mille –, c’est… ?

— Toi, Papa, bien sûr !

— Comment as-tu deviné, mon fils ? Oui, effectivement, c’est Bernardone, le meilleur. Tu démarres au magasin en bas de l’échelle une ascension fulgurante qui te propulsera en quelques années aux barreaux les plus élevés de la réussite sociale. Et, cerise sur le gâteau : dès que tu as dit adieu à l’école, je t’emmène en France faire la tournée des foires du Nord, afin de t’initier à l’achat. Qu’en penses-tu, fiston ?

— Que puis-je en penser ? Ai-je vraiment le choix, Papa ? répond François, troublé. Je ferai ce que tu voudras.

— Alors, marché conclu, mon fils. Tout est bien qui commence bien. Ainsi, lorsque tu souhaiteras donner de l’argent à tes amis les pouilleux, ce sera avec tes deniers – pas les miens, hé, hé !

Satisfait, Bernardone glisse sa serviette dans son encolure, s’enfile une longue rasade de Montefalco rosso, et attaque enfin le fameux osso bucco à la Pietro. Il est temps de passer aux choses sérieuses.

Un vendeur en or

—Cette robe vous va à ravir, comtesse, assurément. Son bleu turquoise rehausse votre blondeur. Celle-ci joue avec les parements dorés, c’est une merveille… Voudriez-vous l’essayer ?

À vrai dire, la signora di Offreduci regarde moins la robe, réellement splendide avouons-le, qu’elle n’observe le vendeur qui la déploie devant elle. Comme de nombreuses femmes d’Assise, la comtesse entend beaucoup de papotages à propos de ce François Bernardone. Simple curiosité, bien sûr, mais de plus en plus de bonnes rumeurs courent sur ce garçon de 15 ans, c’est suffisamment rare pour inspirer le désir d’en savoir plus.

Non, ce n’est pas la prospérité de son père qui en fait l’un des partis les plus convoités de la ville – Bernardone n’est qu’un commerçant parvenu qui rêve de devenir notable. C’est que son fils aîné se démarque des autres jeunes gens de cette bourgeoisie dorée ; la plupart sont grivois, alourdis par la soudaine fortune de leur paternel. Ce ne sont pas non plus ses tenues extravagantes qui le font sortir du lot. Non, François Bernardone ne ressemble ni aux nobles, ni aux bourgeois de son âge. Il n’est pas commun. Ni beau, ni laid, ni grand, ni petit – mais on voit tout de suite qu’il n’est pas moyen. Il n’est pas médiocre, voilà le mot. Ses yeux pétillent d’une flamme qui vient d’un cœur généreux et ardent. Sa sensibilité, affinée par la délicatesse de sa mère, répugne à la grossièreté. Loin d’être un bonnet de nuit – sa réputation de « roi de la fête » est amplement justifiée –, le troubadour noctambule fuit les outrances et les vulgarités. Ne dirait-on pas, en d’autres temps, qu’il est romantique ?

Souhaitant en avoir le cœur net, la comtesse di Offreducci a pris rendez-vous chez le drapier avec quelques amies. Cela offrira, de plus, une sortie amusante à Claire, sa fillette de 4 ans. Averti, Bernardone père prévient aussitôt son stagiaire en vente directe :

— François, les Offredduci vont se pointer. Attention, c’est du gros poisson ! Ne te rate pas sur ce coup-là, fiston. Mets le paquet et… pense à ta marge !

Quelques mois de stage au magasin ont suffi à l’aîné Bernardone pour devenir un « pêcheur » averti. Le jeune vendeur sent lorsque sa proie hésite, tourne autour de l’hameçon. La comtesse détaille la robe, la palpe, recule, tergiverse ? Il lance un nouvel appât :

— Signora, permettez que je vous en dise plus sur ce modèle unique…

— Convainquez-moi, jeune homme, car je ne le suis pas… Vous en demandez une telle somme !

— Cette robe a une histoire… J’en ai moi-même choisi l’étoffe à Arras. Touchez-la, je vous prie. Douce comme une caresse, n’est-ce pas ? Elle est en soie taffetas, si légère qu’elle ne vous gênera pas lorsque vous danserez, si souple qu’elle n’entravera en rien vos mouvements. De jour ou de nuit, elle demeure l’élégance même – l’élégance de la France ! Cette robe, je l’ai baptisée « la Diorissime » en souvenir de ce sublime pays où j’ai acquis son tissu.