Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: RBA Libros

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Spanisch

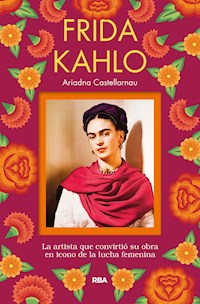

Una enfermedad y un accidente marcaron la vida de Frida Kahlo desde niña, pero supo dar alas a su creatividad para escapar del dolor. Su desbordante personalidad, rebeldía y tremendo carácter hicieron que se alzase como uno de los grandes iconos femeninos del siglo XX. Amó mucho, libre y apasionadamente, y compartió con intelectuales y artistas una vida rica en experiencias. Su genialidad y sus vivencias quedaron plasmadas en sus coloridas obras, las cuales le han convertido en una de las artistas más reconocidas de la historia. Un icono de amor y fortaleza

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 215

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

© Ariadna Castellarnau, 2019.

© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2019. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.

www.rbalibros.com

REF.: ODBO632

ISBN: 9788491875246

Composición digital: Newcomlab, S.L.L.

Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.

Índice

Prólogo

1. La niña de la pata de palo

2. A través del espejo

3. Ni elefante ni paloma

4 Cual ave fénix

5. Una pintora

Cronología

PRÓLOGO

Es imposible ignorar la fama y relevancia mundial de Frida Kahlo. Emblema del feminismo y de la mujer artista, su imagen ha sido usada desmesuradamente, hasta el punto de convertirse en un icono: una corona llena de flores, dos ojos negros como el ónix, un entrecejo poblado, unas largas faldas coloridas y unas manos llenas de joyas. La «fridomanía» no ha conocido descanso en los últimos cuarenta años y el rostro de la pintora ha sido motivo de cajitas artesanales, bolsos de tela, camisetas y cuanto objeto material se nos ocurra. Pero más allá de la industria y el mercado que todo lo corrompe, existe Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, nacida el 6 de julio de 1907 en Coyoacán, Ciudad de México, tres años antes de que estallara la Revolución mexicana. Existe, en otras palabras, la mujer real, la de carne y hueso, y a la vez tan irreductible, tan contradictoria y compleja que nada tiene que ver con el estatismo de aquella otra Frida reproducida en serie para las tiendas de souvenirs.

Frida no tuvo una vida fácil. Hija de Matilde Calderón, una mujer de profunda fe religiosa, y de Guillermo Kahlo, un fotógrafo de origen alemán, a los seis años conoció la enfermedad cuando contrajo la polio, que le dejó atrofiada la pierna derecha. Pero la catástrofe principal sobrevendría más tarde, en 1925, mientras viajaba en autobús en compañía de su novio y el vehículo chocó contra un tranvía. Los daños se tradujeron en lesiones graves en la pelvis, la columna vertebral y la pierna derecha que nunca llegaron a sanar del todo y que a la larga terminaron confinando a Frida a una silla y una cama.

Pero ni aun las treinta operaciones que soportó en vida ni los dolores físicos que la aquejaban consiguieron consumir su personalidad explosiva, maliciosa y apasionada. Frida fue una mujer autónoma, valiente y despojada de prejuicios sociales. Experimentó desde joven con su aspecto, vistiéndose primero de varón y luego, más tarde, con los hermosos trajes de tehuana del istmo de Tehuantepec que forjaron su imagen mítica: la de una mujer menuda y poderosa enfundada en vistosos huipiles y faldas hasta los pies. Como artista no tiene parangón. Es imposible encajarla en ninguna corriente artística y ella misma se encargó de proclamar su independencia cuando André Breton, el padre del surrealismo, quiso sumarla a su causa artística. Frida permaneció al margen: ella no era surrealista, ni vanguardista, ni nada parecido. En todo caso era mexicana hasta la médula y así lo demostraba tanto en su apariencia como en sus cuadros, que mezclaban elementos típicos del folclore nacional con motivos que reflejaban de forma extravagante, y en ocasiones irreverente, elementos propios de su experiencia vital: el dolor, el aborto, la maternidad, la infertilidad, la sexualidad, la angustia, el amor o la infidelidad.

Estos eran temas ajenos a la pintura y al arte en general. Temas excesivamente femeninos, dirían algunos, incluso considerados de mal gusto, y que Frida abordó con honestidad brutal, como si le fuera la vida en ello. Y en efecto le iba. Una mujer como ella, resignada a no bajar jamás los brazos, ¿qué otra cosa podía hacer con su cuerpo roto si no convertirlo en objeto de estudio y exploración artística? Así, con su obra se convirtió en la primera artista en exponer de manera franca la realidad femenina. Con cuadros como Henry Ford Hospital o Unos cuantos piquetitos rompió los tabúes que rodeaban a la sexualidad o a las funciones biológicas de las mujeres y se desmarcó de las convenciones sociales y estéticas. Con inteligencia, con arrojo y hasta con violencia se dedicó a desestabilizar la noción de «belleza femenina» al representar cuerpos atravesados por signos de lo abyecto, del dolor, por los ritmos y pautas de la fisiología. Cuerpos, en suma, que no estaban ahí como espectáculo voyerista subordinado al placer masculino, sino sujetos conscientes de sí mismos.

Frida erigió su obra sobre el punto de tensión, de encuentro y desencuentro entre su destrucción física y su necesidad de reconstrucción vital. «Me pinto a mí misma porque paso mucho tiempo sola», afirmó. El autorretrato, un tema con el que realizó prácticamente la totalidad de su obra, no solo era una forma de autoconocimiento, sino de toma de posición política sobre el propio sujeto, sobre el tipo de mujer que quería ser. A través del lenguaje pictórico, la artista se liberaba tanto de sus impedimentos físicos como de las ataduras morales, de los corsés históricos y socioculturales asignados. Como respuesta a estos últimos, Frida construyó una mujer libre, altiva y poderosa. Una mujer dispuesta a hacerse oír y dejarse ver tal cual era, según sus propios criterios éticos y estéticos, ajenos al yugo del deber ser.

El único punto débil, la única flaqueza de Frida, si acaso puede llamarse así, fue su pasión por Diego Rivera, con el que se casó en 1929. Muchos han visto una contradicción enorme entre su imagen de mujer empoderada y fuerte y el modo en el que aceptó las constantes infidelidades de Rivera. Pero nada es tan sencillo, menos aún el amor entre dos personas como Frida y Diego. La pasión entre Rivera y Kahlo era tan incuestionable como su admiración mutua. Entre ellos se dio una de esas relaciones tormentosas e indefinibles que evaden cualquier etiqueta e intento de comprensión y que seducen a la vez que escandalizan a allegados y ajenos. Cuando Frida lo conoció, Rivera era un pintor famoso que le doblaba la edad. Con el tiempo, no obstante, ella se convertiría en la verdadera estrella, su nombre se haría inmortal, sus cuadros alcanzarían cifras exorbitantes en las mejores casas de subastas. Si entre los dos existió un desajuste, un trato desigual, el porvenir se encargaría de resarcir a Frida.

Por otro lado, es sabido que en la época no pasaron desapercibidas las aventuras amorosas de la pintora. Frida era una mujer consciente de su sexualidad y dispuesta a disfrutarla. Algunos se han empeñado en retratarla como una esposa sufrida, que se arrojaba en brazos de otros por despecho. Nada más lejos de la realidad. Quienes la conocieron señalaban su belleza singular, su humor, su locuacidad a veces escandalosa, su irresistible magnetismo. Entre sus amantes se cuentan el político y líder revolucionario León Trostki, el artista Isamu Noguchi, el fotógrafo Nickolas Muray, el pintor Josep Bartolí y algunas relaciones lésbicas con Gerogia O’Keeffe, Jacqueline Lamba o Chavela Vargas, aunque estas últimas jamás fueron confirmadas.

Más allá de sus amores, que pertenecen al universo de su intimidad, Frida marcó una gran diferencia en su tiempo. En una sociedad como la mexicana de aquel entonces, ella se atrevió a encarnar valores y formas de vida fuera de la norma y de lo aceptado. Pero no solo eso, sino que además, con una voluntad titánica, se sobrepuso a sus propios avatares a través del arte. Si Frida Kahlo sigue deslumbrando aún hoy, y sin duda lo seguirá haciendo en las próximas generaciones, no es solamente por la extrañeza o fuerza de su obra, sino porque a través de ella logró comunicar un deseo verdadero y perentorio. Pese a que la vida la golpeó sin concesiones, ella, en lugar de evaporarse, usó su paleta para estampar su existencia con cada pincelada y vivir para siempre en sus cuadros.

1

LA NIÑA DE LA PATA DE PALO

El arte más poderoso de la vida es hacer del dolor

un talismán que cura, una mariposa que renace

florecida en fiesta de colores.

FRIDA KAHLO

Frida creció junto a sus hermanas en

un hogar donde no siempre reinaba la

felicidad. Su imaginación y vitalidad, sin

embargo, le brindaron una infancia feliz.

En la imagen de la página anterior, Frida

con un osito de peluche, alrededor de 1913.

Como todos los días a la hora del descanso entre clases, la joven Frida Kahlo, alumna de primer año de la Escuela Nacional Preparatoria, se escabulló del ala del segundo piso donde estaban confinadas las treinta y cinco estudiantes del centro para bajar al amplio patio porticado. A sus espaldas, oyó a la prefecta llamarla, pero ella apuró el paso. Las chicas tenían prohibido mezclarse con los varones durante los recreos, pero a Frida le aburrían la mayoría de sus compañeras y aún más la prefecta. Al doblar una esquina, esquivó al profesor de Matemáticas, el viejo Palafox, y se precipitó escaleras abajo. Era rápida y ágil. Viéndola saltar los peldaños de dos en dos, nadie habría sospechado que su pierna derecha sufría las secuelas de una poliomielitis, una enfermedad cuyos rastros ella se encargaba de ocultar a base de bravura.

Al llegar al patio grande, respiró aliviada. Allí, en ese lugar sombrado por árboles frondosos, era donde tenían lugar las discusiones interesantes, las novedades y también las aventuras. En un extremo, unos jóvenes leían pasajes en voz alta de El capital de Karl Marx, y otros, muy estirados, debatían sobre las consecuencias nefastas de la democratización de la cultura. Eran todos hombres, por supuesto, porque la Preparatoria justo había pasado a ser una institución mixta unos pocos años antes y en 1922 reinaba en la sociedad mexicana la creencia de que las mujeres y la formación intelectual eran conceptos antagónicos. Frida, no obstante, no se sentía en modo alguno impresionada. De hecho, adoptaba un aire desafiante mientras se abría paso entre sus compañeros vestida con un mono de trabajo azul, como el que usaban los operarios en las fábricas, su pelo corto y esos ojos oscuros que escrutaban alrededor con una ligera expresión de burla. Algunos se giraban para mirarla, asombrados del aspecto extraño de la muchacha. Otros, en realidad la mayoría, ya se habían acostumbrado a su presencia, a su deambular provocador, con las manos en los bolsillos, y sabían que era mejor no meterse con ella. La capacidad de réplica de la alumna Kahlo era proverbial. Su lengua, rapidísima y sagaz, inventaba motes y formas de dejar en ridículo al adversario en cuestión de segundos. Se decía de ella que se había propuesto estudiar Medicina, como Matilde Montoya, la primera mujer mexicana en recibir ese título universitario.

En realidad a Frida le interesaban muchas cosas. Le gustaba la anatomía, la biología, la fotografía, el arte y el deporte. Era curiosa, apasionada y poseía una inteligencia genuina, sin artificios, al contrario que muchos de los alumnos de la Preparatoria que se esforzaban por resultar brillantes. Y lo más importante: estaba acostumbrada a batallar contra la adversidad desde bien pequeña. Frida había nacido el 6 de julio de 1907 en Coyoacán, un barrio al suroeste de la capital mexicana, en una casa baja, cuadrada y de una sola planta, que casi parecía sacada de la época colonial, aunque en realidad su padre, Guillermo Kahlo, la había mandado construir apenas unos años antes del nacimiento de Frida, en 1904. Aquellos habían sido buenos tiempos para la familia, de mucha bonanza económica.

Guillermo Kahlo, que en realidad se llamaba Wilhelm, procedía de Alemania, en concreto de Pforzheim, una ciudad en las laderas de la Selva Negra. Las razones por las que terminó en México son inciertas. Guillermo era hijo de un joyero y le estaba destinado un futuro prometedor. Sin embargo, una retahíla de hechos aciagos torció su camino. Al poco de empezar a estudiar en la universidad sufrió una caída que le dejó secuelas cerebrales que luego derivaron en epilepsia, su madre murió y su padre volvió a casarse. Es posible que el joyero de Pforzheim quisiera gozar al máximo de esta segunda oportunidad que brindaba la vida y decidiera enviar a su hijo lejos, con la esperanza de que recuperara la salud milagrosamente. También es sabido que Guillermo no se llevaba bien con su madrastra. Sea como fuere, el padre de Frida Kahlo llegó a Ciudad de México con veinte años y una pequeña cantidad de dinero en el bolsillo que no le duró mucho. En los siguientes cuatro años trabajó de cajero en una cristalería, de librero y de vendedor en una joyería. También se casó, tuvo tres hijas, de las cuales sobrevivieron dos, María Luisa y Margarita, y enviudó. Una vida intensa en muy poco tiempo.

Cuando conoció a Matilde Calderón, hacia principios de 1898 y al poco de perder a su esposa, ambos eran dependientes de la joyería La Perla. Guillermo había cumplido los veintiséis y Matilde los veinticuatro, una edad en la que las jóvenes mexicanas que aún no habían contraído matrimonio comenzaban a despeñarse por lo que se consideraba el aterrador abismo de la soltería. Por las venas de Matilde corría sangre indígena, que se manifestaba en su tez morena y sus hermosos ojos negros. Era iletrada, como la mayoría de las mujeres latinoamericanas de aquel entonces, y poseía una ferviente fe católica. Guillermo, enamorado y a la vez ansioso por encontrar una nueva madre para sus hijas, le pidió matrimonio y se casaron casi sin que mediara un noviazgo, el 21 de febrero de ese mismo año.

Del matrimonio nacieron otros cinco hijos. Frida fue la cuarta, precedida de un varón que murió al poco tiempo de venir al mundo, una tragedia que causó una honda herida emocional en Matilde. Una prole tan numerosa necesitaba un padre emprendedor. Guillermo, por consejo de su suegro, que era fotógrafo, comenzó a formarse para dedicarse profesionalmente a ese oficio. Para cuando nació Frida, había logrado labrarse una reputación como fotógrafo oficial del patrimonio mexicano y colonial del Gobierno de Porfirio Díaz, un empleo lo bastante lucrativo como para que la familia viviera con holgura y pudiera permitirse construir una casa en la calle Londres, esquina con Ignacio Allende.

Tras la boda, las hijas del anterior matrimonio de Guillermo fueron ingresadas en un convento, pero también pasaban tiempo en la casa de la calle Londres. La convivencia de las niñas en ese ambiente no siempre resultaba armónica. Frida se llevaba muy bien con Cristina, la menor, pero no tanto con las del primer matrimonio de su padre. Un día que jugaban en el patio, María Luisa, una de sus hermanastras, se acercó y le dijo:

—Tú no eres hija de mi padre. A ti te recogimos de un basurero.

Frida, que debía de tener unos cuatro o cinco años, se encogió de hombros y siguió jugando. El hogar de los Kahlo era un sitio extraño, lleno de voces femeninas que se entretejían en las distintas habitaciones, pero cubierto de un velo de melancolía. Guillermo añoraba su Alemania natal, y sus ataques de epilepsia no le habían dado tregua durante todo ese tiempo. Matilde tampoco era una mujer particularmente alegre. La muerte de un hijo es una experiencia traumática para cualquier mujer y ella había canalizado su pena hacia la fe, a la que se abrazaba como a un clavo ardiendo. Tenía su propio banco en la iglesia de San Juan Bautista, a una corta distancia de su casa, y aleccionaba a sus hijas en la religión y las tareas domésticas con un rigor piadoso digno de la directora de un convento. Matilde prácticamente no había criado a Frida en sus primeros meses de vida, sumida como estaba en el dolor, y había delegado el amamantamiento a una nodriza india que bebía de más.

Pese a todo, Frida era feliz, o por lo menos así quedó en ella impreso el recuerdo de su infancia, lo cual no deja de resultar sorprendente si se tiene en cuenta que las circunstancias que la rodearon no siempre fueron alegres. Amaba a sus padres, aunque a cada uno de una forma distinta. A Guillermo lo adoraba con veneración; a Matilde, con una mezcla de identificación y desprecio. No le gustaba que fuera tan estricta y poco cariñosa, que siempre estuviera taciturna y las obligara a ir a misa, pero a la vez la necesitaba. De la misma manera, el hogar de Coyoacán era, paradójicamente, su matriz y su cárcel. Le encantaba la naturaleza exuberante del patio, tan propicio al juego y la imaginación, inventar historias con Cristina, perderse en ensoñaciones durante las siestas de verano, cuando la casa entera se sumía en la quietud. Pero también se preguntaba qué habría más allá de aquellas paredes entre las que empezó a flotar una tristeza inasible, una indescifrable sensación de pérdida y desmoronamiento, sutil como el polvo, pero persistente.

Este desmoronamiento tenía una causa concreta: Guillermo había perdido su empleo. Pero ¿cuándo había ocurrido eso? En 1910, José de la Cruz Porfirio Díaz llevaba más de treinta años en la presidencia del país, y el padre de Frida quizá confiaba en que el general se perpetraría en el poder aún muchos más, proveyéndolo de encargos, pero no fue esto lo que sucedió. En México estaba gestándose desde hacía tiempo, quizá desde el mismo momento de la independencia, en 1810, una revolución económica y social enraizada en lo más hondo de la historia nacional. Para muchos era indudable que durante el régimen porfirista el país se había desarrollado económicamente gracias a la entrada de capital extranjero y el crecimiento de la industria y la minería. En términos macroeconómicos, por lo tanto, la nación, y en particular la ciudad de México, representaba un modelo excelente de modernidad y cosmopolitismo, pero no podía decirse lo mismo de la situación social y económica del pueblo. El lema «orden y progreso», que encabezaba el mandato de Porfirio, se asentaba sobre la expropiación de las tierras comunales de los campesinos para el tendido de las vías del ferrocarril, grandes latifundios agroexportadores donde pervivía el trabajo semifeudal y la concentración de riqueza en manos de unos pocos. Así pues, mientras la capital relucía con sus cafés elegantes, sus teatros, sus avenidas y los petits hôtels semejantes a los del París, en el campo, lejos del fulgor urbano, una masa de población empobrecida se preparaba para librar una lucha, acaso la más antigua de todas: la lucha por la tierra.

En noviembre de 1910, al tiempo que los mandatarios del porfirismo se preparaban para celebrar los fastos del centenario de la independencia, en el norte del país, un político llamado Francisco Madero inició una revuelta insurreccionista con el respaldo de dos líderes populares: Francisco Pancho Villa, en nombre de los aldeanos, y Emiliano Zapata, en representación de los campesinos. La contienda fue breve, aunque sangrienta. En mayo de 1911, Porfirio Díaz, que por aquel entonces tenía ya ochenta años, hizo lo que nadie pensaba que haría: se subió a un tren con destino a Veracruz y de ahí partió a su exilio en Europa, dejando la presidencia en manos de Madero.

Esta huida precipitada del dictador trajo la ruina económica a los Kahlo, que, al verse desprovistos de su principal fuente de trabajo, tuvieron que hipotecar la casa, vender sus muebles franceses y acomodarse como pudieron a lo que estaba por venir. Frida vio cómo el humor de su madre, que nunca había sido demasiado bueno, se volvía aún más sombrío. Matilde vivía obsesionada con el dinero, que llegaba a casa con cuentagotas. La revolución no había significado para los Kahlo un alivio ni una esperanza. A partir de ese momento, los integrantes de la casa del barrio de Coyoacán tuvieron que acostumbrarse a la nueva situación con creciente incertidumbre.

Hacia 1913 Frida enfermó de poliomielitis. Según el propio relato de la pintora, su padre la había llevado a caminar una tarde por el bosque de Chapultepec. Hacía un tiempo espléndido y Guillermo iba señalándole todo cuanto encontraba a su paso y le llamaba la atención. En un momento dado, metió sin querer el pie entre las raíces de un gran árbol y se cayó. De la herida empezó a manar sangre. Según escribió Frida en su diario:

A la mañana siguiente, cuando quise levantarme tuve la impresión de que mil flechas me atravesaban el muslo y la pierna derecha. No sé qué relación puede establecerse entre mi caída en Chapultepec y lo que viví después. Lo seguro es que aquel día el dolor entró en mi cuerpo por primera vez.

Es posible que Frida hubiera contraído el virus antes y que la caída solo acelerara su diagnóstico. Sea como fuere, la convalecencia fue atroz. Matilde y sus hermanas se turnaban para ponerle paños tibios en la pierna, que solo conseguían atenuar ligeramente el dolor. En 1913 faltaban cuarenta y dos años para que se inventara la vacuna contra el virus de la polio y el tratamiento se reducía a que el paciente guardara cama. Los analgésicos tampoco eran tan eficaces como los de ahora, de modo que la pequeña Frida debió de sufrir mucho, aunque lo que más le disgustaba no eran las intensas punzadas que le atravesaban la pierna desde el muslo hasta el pie, sino la soledad. Nueve meses permaneció confinada en su habitación y durante ese tiempo se gestó y germinó en ella ese rico paisaje interior que es condición indispensable de todo artista y que acostumbra a ser el fruto combinado de una mente imaginativa y de una infancia algo solitaria.

Frida creció en Coyoacán con su familia; cuando enfermó de poliomielitis, sus hermanas cuidaron de ella. Abajo, a la izquierda, su madre Matilde (de pie) en un retrato de 1916 junto a Frida y sus hermanas: Adriana (sentada en el centro) y Cristina (a la izquierda). Abajo, a la derecha, un retrato de Frida cuando entró en la Escuela Nacional Preparatoria. Arriba, una fotografía de sus padres.

Su madre y sus hermanas trajinaban en la casa, absortas en la liturgia de las tareas domésticas, y ella, recluida en su habitación, echaba vaho en el cristal de su ventana y dibujaba con el dedo una puerta. No sabía de dónde le había venido la idea, pero se le ocurría que la puerta era el principio de la aventura, el umbral necesario a otro mundo. A través de ella, salía a un llano que conducía a una lechería que tenía por nombre Pinzón. Y allí, en ese lugar, la esperaba su amiga. Cómo se llamaba o qué aspecto tenía eran asuntos que no le importaban a la pequeña Frida. Es posible que fuera ella misma, una suerte de doble, quién sabe. El caso es que su amiga bailaba y bailaba sin parar, ágil como una cometa, mientras Frida le contaba sus secretos. A veces ambas volaban hasta debajo del árbol de cedrón que había en el patio de la casa y allí, arrinconadas al amparo de la sombra, seguían cuchicheando, riendo, parloteando durante horas. Aquella amistad imaginaria no solo la salvó del tedio, también le mostró que la fantasía se manifiesta como un poder definitivo para ampliar y subvertir aquello a lo que llamamos realidad.

Cuando al fin se recuperó y pudo sostenerse en pie, el médico le recomendó un régimen estricto de ejercicios. Guillermo dispuso entonces que la pequeña tomara clases de gimnasia, natación y hasta de boxeo, una serie de actividades que, de más está decir, se consideraban totalmente inapropiadas para una niña respetable, y a las que Frida se entregó con entusiasmo. ¡Había pasado tanto tiempo encerrada...! Todo cuanto quería hacer ahora era exprimir cada segundo al máximo. Así pues, mientras su madre la exhortaba que se estuviera quieta, guardara un poco las formas y no forzara tanto su pierna enferma, su padre estimulaba cada una de sus aventuras. De sus seis hijas, Frida era la preferida de Guillermo. La fuerza y la rebeldía que mostraba cuando se reía por lo bajo durante la bendición de la mesa o se escapaba de misa para trepar a los árboles de la plaza, aficiones que Matilde tachaba de propias de un marimacho, revelaban para Guillermo el sello de algo muy particular.

—Ella es diferente a las demás, ella es la más inteligente —solía decir.

Pero Frida no solo era inteligente. También tenía un empuje y una vitalidad desbordantes. Odiaba que la consideraran enferma o la subestimaran, de modo que en los deportes se esforzaba para ser el doble de rápida, de ágil y de fuerte que sus compañeros varones. La naturaleza humana, no obstante, tiende a rechazar al imperfecto, al baldado, y los niños suelen llevar esta tendencia al extremo. Cuando regresó a la escuela, sus amigos le hicieron el vacío. Frida se encontró de nuevo sola, rechazada por su pierna atrofiada. Qué haría ahora, pensó. Lamentarse no era una opción, prefería morirse antes que echarse a llorar en un rincón. Con una conmovedora dignidad, primero se afanó en ocultar su pierna demasiado delgada debido a la polio usando calcetines muy gruesos y botas, para que la gente no le tuviera compasión, y luego, como si con aquello quisiera compensar lo que pensaba que le faltaba, se dedicó a ser la más traviesa, la más divertida y audaz, la chiquilla a la que no le importaba usar palabras vulgares o que fingía una altiva indiferencia cuando paseaba por el barrio montada en su bicicleta, pedaleando a toda velocidad, mientras los niños le gritaban «¡Frida, pata de palo!».

Desde aquel momento, ella se creyó desposeída de atributos físicos, lo cual resulta una locura si se echa un simple vistazo a su extenso archivo fotográfico. Pero el reino de la belleza es harto despótico, poco dado a la variedad, y Frida no sentía que encajara entre sus estrechos confines. Una extraña suerte para ella, al fin y al cabo, pues ese exilio le permitió reinventarse a sí misma por caminos nada convencionales y, lo más importante: convertirse en una mujer única, fuera de lo común, en una sociedad y una tradición que negaba y reprimía la libertad, así como el deseo femenino.

La Escuela Nacional Preparatoria era la mejor institución educativa de México. Fundada en 1868 bajo el gobierno de Benito Juárez, prometía dar a sus estudiantes una sólida formación basada en el ideal positivista de la búsqueda del conocimiento. Su primer director, Gabino Barreda, había logrado que la institución sentara sus bases sobre los ideales liberales defendidos por la República de Juárez, lejos del control de la Iglesia católica y los sectores conservadores. En este sentido, la Escuela Nacional Preparatoria era algo más que un centro docente y representaba la superación ideológica de un período dominado por la lógica escolástica asociada al poder colonial.