Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Wieser Verlag

- Kategorie: Fachliteratur

- Sprache: Deutsch

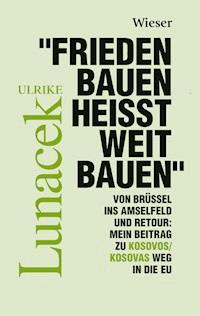

Am 17. Februar 2018 jährt sich die Unabhängigkeit der Republik Kosovo/Kosova zum zehnten Mal. Zeit für Ulrike Lunacek, die langjährige Kosovo-Berichterstatterin des Europaparlaments, Bilanz zu ziehen. Dieses Buch spricht Klartext über die Hoffnungen der kosovarischen Bevölkerung auf einen "normalen" Staat, über Leistungen der Politik, aber auch die Fehler und Versäumnisse, etwa aufgrund von mangelndem politischen Willen. Dieses Buch spricht Klartext darüber, wie viel die EU – Parlament, Kommission und Rat – schon zum Aufbau des unabhängigen Staates Kosovo/Kosova beigetragen haben, über die Erfolge, aber auch die Versäumnisse – etwa die Nichtanerkennung durch fünf Mitgliedsstaaten. Dieses Buch spricht Klartext über die zwiespältige Haltung Serbiens, das trotz Fortschritten die Hindernisse für gutnachbarschaftliche Beziehungen mit Kosovo/Kosova nur halbherzig aus dem Weg räumt. Und dieses Buch spannt den Bogen von der Politik zu den kosovarischen BürgerInnen, zu deren Nutzen und Wohlergehen die EU-Erweiterungspolitik letztlich beitragen soll. Lunacek liefert mit diesem Buch zudem ein zentrales europa- und erweiterungspolitisches Statement: Bei Kosovo/Kosova muss, kann und sollte sich erneut die friedenspolitische Durchsetzungskraft und Soft Power der EU beweisen. Denn erst mit der Erweiterung um ALLE Nachfolgestaaten Jugoslawiens wie auch Albaniens wird das Europäische Friedensprojekt auch auf diesem Teil des Kontinents erfüllt sein.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 275

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Ulrike Lunacek

»Frieden bauen heißt weit bauen«

Von Brüssel ins Amselfeld und retour:Mein Beitrag zu Kosovos/Kosovas Weg in die EU

Vorbereitet und aufgezeichnetvonWolfgang Machreich

Die Herausgabe dieses Buches erfolgte mit freundlicherUnterstützung durch Cicero – Verein zur Förderung derliterarischen, essayistischen und wissenschaftlichen Erkundungin Europa, ERSTE Stiftung, Land Niederösterreichund Stadt Wien.

A-9020 Klagenfurt/Celovec, 8.-Mai-Straße 12

Tel. +43(0)463 37036, Fax +43(0)463 37036-90

www.wieser-verlag.com

Copyright © dieser Ausgabe 2018 bei Wieser Verlag GmbH,Klagenfurt/Celovec

Copyright © Fotos: Wolfgang Machreich

Alle Rechte vorbehalten

Lektorat: Josef G. Pichler

ISBN 978-3-99029-304-1

eISBN 978-3-9904-7099-2

Inhalt

Einleitung

Warum Andere und Anderes den Reichtum Europasausmachen

Kapitel 1»Schatzi«-Sommer 2010

Europaparlament und Internationaler Gerichtshofstellen Kosovo-Ampeln auf Grün

Kapitel 2Unterwegs im dreisprachigen Kosovo/Kosova

Auf der Suche nach Erste-Hand-Informationen unddem Gespür für Land und Leute

Kapitel 3Neun Tonnen schweres »Newborn«

Die Geburtswehen des jüngsten Staates Europas

Kapitel 4Schwitzen für Frieden, statt bluten im Krieg

Serbisch-kosovarischer Normalisierungsdialog oder:EU-Soft-Power am Prüfstand

Kapitel 5Kosovo/Kosova ist nicht Katalonien

Mein Dauer-Clinch mit den Anerkennungs-Blockierern

Kapitel 6Kosovo/Kosova darf kein schwarzes Loch bleiben

Raus aus dem Würgegriff von Korruption, organisierterKriminalität und Kriegsverbrechen

Kapitel 7Frauenpower

Geliebt und gehasst als EP-Berichterstatterin

Kapitel 8EULEX – wie aus einem umjubelten neuen Instrumentein ungeliebter Begleiter wurde

Chancen und Schwierigkeiten der internationalenUnterstützungam Beispiel von EULEX

Kapitel 9Wenn zwei Elefanten sich streiten …

Über die Rolle der USA und Russlands

Kapitel 10Never ending story Visa-Liberalisierung

Wer tauscht Almwiesen gegen Reisefreiheit?

Kapitel 11»Zwei Teile, die sich wunderbar bedingen …«

Mein Schlüsselbund für den Amselfeld-Käfig

Acht Jahre Berichterstatterin des Europäischen Parlamentsfür Kosovo/Kosova in Bildern

Zusammenfassung/Abstract:Was dieses Buch will

Çfarë synon ky libër

What this book wants

Šta je poruka ove knjige

Danksagungen

Einleitung

Warum Andere und Anderes den Reichtum Europas ausmachen

Oliver Ivanović war einer, der anders war. Sein Anders-Sein – nämlich ein gemäßigter Serbe aus Nord-Mitrovica, des Albanischen mächtig, zu sein – war wahrscheinlich einer der Gründe für seine brutale Ermordung am 16. Jänner 2018. Der Politiker, der sich dafür stark machte, die Realität der Unabhängigkeit von Kosovo/Kosova anzuerkennen, der die Ansicht vertrat, die kosovarischen SerbInnen sollten sich in dem neuen Staat engagieren und für ihre Rechte als Minderheit eintreten, war vielen ein Dorn im Auge. Seine politischen Haltungen waren eindeutig: sowohl gegen den fortgesetzten und verstärkten Einfluss Belgrads in Kosovo/Kosova als auch gegen die Missstände in der neuen Republik. Vor allem aber machte er sich bei den mafiösen Netzwerken im Norden unbeliebt, benannte er doch diese und die von Belgrad immer noch unterstützten Parallelstrukturen als Ursache für Gewalt und Rückständigkeit. Schon einmal war er 2005 einem Attentat entgangen. Auch in jüngster Zeit war er bedroht worden, und gab in einem Interview mit dem serbischen Journalisten Dejan Anastasijević im September vergangenen Jahres wohl einen Hinweis darauf, wer ein Interesse daran haben könnte, ihn zu ermorden: »Diese Menschen fürchten sich nicht vor Albanern, sondern vor Serben, lokalen Kriminellen, die ohne Nummernschilder in Jeeps durch die Stadt fahren.« Zu hoffen ist, dass durch die Tatsache, dass mittlerweile – zum ersten Mal seit der Ausrufung der Unabhängigkeit vor zehn Jahren – die Staatsanwälte beider Staaten zusammenarbeiten, die Täter rasch ausgeforscht und vor Gericht gestellt sowie verurteilt werden. Und für die Aufarbeitung und das Ende des Schürens gegenseitiger Vorwürfe wäre es hilfreich, wenn die serbische Delegation an den Brüsseler Dialogtisch zurückkehrte und dort zukunftsfähiges Handeln vor rückwärtsgewandter Rhetorik an den Tag legte. Ivanovic’ Anders-Sein kam auch darin zum Ausdruck, dass er sich weigerte, Kosovo/Kosova weiterhin als »heiliges serbisches Land« zu betrachten, sondern er war der Überzeugung: Nicht die Berge und Wälder seien serbisch, sondern die Menschen.

Die schwarzen Smog-Wolken über Prishtina in diesen Jänner-Tagen des Jahres 2018 haben mit der Ermordung von Oliver Ivanović nichts zu tun. Aber die durch ein uraltes Kohlekraftwerk, Hausbrand und Autoabgase produzierte höchst gesundheitsgefährdende Luft über der Hauptstadt kann als symptomatisch bezeichnet werden für die politische Stimmung im Land. Weit weg von den politisch sonnigen Tagen, von der Aufbruchstimmung vor zehn Jahren, die Mühen der Ebene ernüchtern und drücken die hoch fliegenden Hoffnungen nach unten. Und der von 43 Abgeordneten im Parlament eingebrachte Antrag auf Abschaffung des Sondergerichtes wegen Kriegsverbrechen, das demnächst Anklagen erheben wird, die einige der führenden Persönlichkeiten des Landes treffen könnten, tut das Seine zur Lähmung des Landes. Nichts geht mehr. Der Antrag – zweieinhalb Jahre, nachdem Regierung und Parlament grünes Licht für den Gerichtshof gegeben haben – wird derzeit hin und hergeschickt, anstatt zurückgezogen oder abgelehnt zu werden. Momentan, bei Drucklegung dieses Buches, harrt er auf dem Tisch des Regierungschefs der weiteren Behandlung. Zum Glück ist die Regierung gespalten, und der Antrag wird im Parlament wohl doch nicht zur Abstimmung kommen. Aber Aufbruchstimmung ist das keine, zehn Jahre nach dem 17. Februar 2008.

Das »Balkan Investigative Reporting Network«, kurz BIRN genannt (birn.eu.com), ein Leuchtturm des unabhängigen und investigativen Journalismus mit Print- und Online-Publikationen, Radio- und TV-Präsenz am ganzen Westbalkan und so auch in Kosovo/Kosova, hat mich im September 2011 um einen Kommentar gebeten. Gefragt wurde nach meiner Antwort auf die Frage: Was hat die EU jemals für Kosovo/Kosova getan? Eine ziemliche Provokation, war meine erste Reaktion auf diese Anfrage., sogar der Begriff »Frechheit« kam mir im ersten Moment in den Sinn. Ich habe nach einiger Überlegung den Kommentar dann dennoch geschrieben. Meine KommentarAntwort auf diese zweifellos provokante Frage, in einem Satz zusammengefasst, hat schließlich gelautet: Die EU hat viel geleistet in personeller, institutioneller, finanzieller Hinsicht – aber auf politischer Ebene letztlich doch nicht genug, da sie aufgrund der Uneinigkeit der Mitgliedsländer schwächer ist, als sie sein könnte.

Insofern ist dieses Buch eine auf acht Jahren als Kosovo-Berichterstatterin des Europaparlaments basierende Fortsetzung meines damaligen kurzen Innehaltens und Nachdenkens über das Fordern und Gefordert-Werden, das Geben und Nehmen, das Hin und Her zwischen EU, den mittlerweile und gerade noch 28 Mitgliedsstaaten und der Republik Kosovo/Kosova. Dieses Buch handelt von dem, was die Europäische Union mit ihren Institutionen und 28 Mitgliedsstaaten zum Aufbau des unabhängigen Staates Kosovo/Kosova beigetragen hat, von den Erfolgen und von den Fehlern und Versäumnissen. Dieses Buch thematisiert die Leistungen der kosovarischen Politik und ihre durch viele innere wie äußere Faktoren verursachten Fehler und Mängel. Und dieses Buch versucht in jedem Kapitel den Bogen von der Politik zu den Menschen, zu den Bürgerinnen und Bürgern zu spannen, für die und zu deren Nutzen und Vorteil ja all die Programme, Vereinbarungen, Abkommen, Initiativen, Berichte, Resolutionen usw. gedacht sind, die unter dem abstrakten Begriff »EU-Erweiterungspolitik« zusammengefasst werden.

Als Conclusio in meinem damaligen BIRN-Kommentar habe ich neben erweiterungspolitischen und -technischen Maßnahmen auf einen mir nach wie vor wichtigen Punkt gedrängt: Ich habe eingemahnt, dass die EU-Institutionen wie auch wir EU-PolitikerInnen und generell die BürgerInnen der EU den KosovarInnen das Gefühl vermitteln müssen, dass sie »zu uns, zu Europa« gehören und wir sie in der EU haben wollen, und dass sie mit-gemeint sind, wenn EU-ropäerInnen über Südosteuropa und den westlichen Balkan sprechen. Dann, so meine damalige Zuversicht, würden weder BIRN noch andere mehr fragen, was die EU für Kosovo/Kosova tut und jemals getan hat.

Die leider schon verstorbene Wiener Journalistin Christine von Kohl, dänischer Herkunft und ausgestattet mit großer Kenntnis und grenzenloser Liebe zum Balkan, hat in ihrer Wiener Vorlesung zum Thema »Balkan – europäischer Kulturraum« am 16. Juni 2004 auf die Frage, warum es so wichtig ist, die Mentalität der Menschen am Balkan zu verstehen, geantwortet: »Sehr einfach: weil diese Menschen zu Europa gehören. Ungeachtet der uns fremden Elemente in ihrem Wesen, ihrem Verhalten, die aus Erfahrungen herrühren, die wir – im Westen – nicht hatten.« Vor diesem Hintergrund hat Christine von Kohl die Forderung an uns westliche EU-Europäerinnen und -Europäer – übrigens auch und vor allem zu unserem eigenen Nutzen – erhoben: »Wenn aber wir, der Westen Europas, die Bereitschaft aufgeben, ›andere‹ und ›anderes‹ innerhalb des Kontinents als Teil des Reichtums Europas zu verstehen und entsprechend anzuerkennen, dann wird es hier keine friedliche Gemeinsamkeit in der Zukunft geben können. Eine Zweiklassengesellschaft unter einem Dach würde eine ständige Beunruhigung und Bedrohung bedeuten, weil sie – die Geschichte hat uns dies längst gelehrt – kein bleibender Zustand sein kann.« Diese Kritik trifft übrigens, aus heutiger Sicht – 14 Jahre nach dem Big Bang der großen Erweiterung um 12 Staaten 2004 und 2007 – auch auf die östlichen, immer noch neueren Mitgliedsstaaten zu.

Gerade im Falle Kosovo/Kosova zeigt uns die noch nicht so weit zurückliegende Geschichte, wohin eine »Zweiklassengesellschaft unter einem Dach« – im früheren Jugoslawien – geführt hat: zu Unterdrückung, Verfolgung, Vertreibung und letztlich zu Krieg gegen eine ethnische und – das ist heute wieder wichtiger geworden, als es im größtenteils säkularen Jugoslawien war – religiöse Minderheit. Im von der EU moderierten »Normalisierungsdialog« zwischen Serbien und Kosovo/Kosova geht es weniger um die Aufarbeitung dieser konfliktreichen Vergangenheit, sondern um die Neuausrichtung des künftigen Verhältnisses zwischen diesen beiden Staaten am Weg der Integration in die Europäische Union. Das europäische Ziel in diesem Dialogprozess, nach dem Motto »Kooperation statt Konfrontation«, mit dem die Europäische Union nach dem Zweiten Weltkrieg Frieden fand und wirtschaftlich groß wurde, ist der Aufbau eines gutnachbarschaftlichen Neben- und Miteinanders der beiden Staaten und ihrer Regierungen sowie ihrer BürgerInnen. Wie dieses Ziel erreicht werden kann und was und oft auch wer dieser guten Nachbarschaft zwischen SerbInnen und KosovarInnen entgegensteht, ist ein weiteres Kern-thema dieses Buches. Oft wird das Beispiel Südtirol-Autonomie als Vorbild zitiert. Ich nehme mir den französischen Piloten und Schriftsteller Antoine de Saint-Exupéry, weltberühmt durch seine Erzählung »Der Kleine Prinz«, als Beispiel. Er hat in seinem Buch »Die Stadt in der Wüste« eine Strategie beschrieben, wie Minderheiten gut in ein Staatsganzes integriert werden können. Wie kann der Staat, der eine ethnische und kulturelle Mehrheit repräsentiert, auch zur Heimat, zum akzeptierten Staat für die auf seinem Gebiet lebende(n) Minderheit(en) werden? Das war und ist nach wie vor die alles entscheidende Frage für die im Nordkosovo wie auch im Süden von Kosovo/Kosova lebenden SerbInnen: »Den Frieden bauen«, schreibt de Saint-Exupéry, »heißt den Stall weit genug bauen, damit die ganze Herde darin schlafe.« Mit einem guten Bild wird hier erklärt, was weitgehende Autonomie und Selbstbestimmungsrechte leisten müssen: Ein weit genug ausladendes Dach für alle Bürgerinnen und Bürger zu schaffen, damit der Staat, in diesem Fall Kosovo/Kosova, als gemeinsames Haus für alle akzeptiert wird. Gleiches gilt natürlich auch für das gemeinsame Haus Europa, das gleichsam so weit gebaut gehört, dass auch die sechs südosteuropäischen Staaten, die rundherum von EU-Mitgliedsstaaten umgeben sind, darin Platz und Zuhause, ja sogar Heimat finden.

Nach acht Jahren intensiver Beschäftigung mit Kosovo/Kosova und der Region als zuständige Berichterstatterin des Europaparlaments und mit der Erfahrung aus mehr als zwei Dutzend Reisen nach Kosovo/Kosova und in die Region sowie vielen Kontakten und Begegnungen sage ich aus tiefster Überzeugung: Wir EU-ropäerInnen haben auch die Verpflichtung, die großen Hoffnungen, die gerade die BürgerInnen Kosovos/Kosovas in die EU setzen, nicht zu enttäuschen. Die Kosovarinnen und Kosovaren sollen endlich – Krieg, Vertreibung, Flucht liegen für die Kosovo-AlbanerInnen nicht einmal zwanzig Jahre zurück – ein »normales« Leben in einem »normalen« und weltweit anerkannten Staat, weder von der EU isoliert noch von Nachbarn angefeindet, führen dürfen. Dies ist der Auftrag, den die EU aus ihrer Entstehungsgeschichte und auch mit der Annahme des Friedensnobelpreises übernommen hat. Dass das Europaparlament neben der EU-Kommission ein verlässlicher und starker Motor für die Anerkennung Kosovos/Kosovas und eine Aussöhnung zwischen Serbien und Kosovo/Kosova ist, zeigen nicht zuletzt alle meine Kosovo-Berichte, die jeweils von einer großen Mehrheit des Europaparlaments angenommen wurden, und auf die ich im Detail im Laufe dieses Buches noch öfters zurückkommen bzw. verweisen werde.

Veränderungen über Nacht sind leider nicht möglich – genauso wenig wie der die Lungen verschmutzende oder der politische Smog über Prishtina von heute auf morgen verschwinden wird. Das haben mich, die ich durchaus für meine Ungeduld bekannt bin, meine Jahre als Kosovo-Berichterstatterin gelehrt. Was es braucht, ist ein kontinuierlicher Prozess, ein Voranschreiten, Schritt für Schritt in die richtige Richtung, die EU-Integration heißt. Das heißt hinter den Kulissen und in der Öffentlichkeit Druck machen; das heißt allen Beteiligten Mut machen, dass es schneller, besser und transparenter gehen kann und muss; das heißt vor allem die Regierenden in die Pflicht nehmen, das heißt die freien Medien unterstützen, das heißt die Bedeutung der Zivilgesellschaft und auch Kulturelles, Künstlerisches und Sport thematisieren – mit Arbeiten in diesen Bereichen sind Menschen zu erreichen, die sich für Politik im Allgemeinen weniger interessieren. Und das heißt nicht zuletzt die Arbeit und das Engagement ganz vieler Frauen in den immer noch sehr patriarchal gelenkten Gesellschaften Südosteuropas für den Erfolg der Integrationsbemühungen sichtbar zu machen, zu fördern und zu unterstützen. Gerade im Falle Kosovos/Kosovas muss und kann und sollte sich erneut die friedenspolitische Durchsetzungskraft und Soft Power der Europäischen Union beweisen. Die EU zeigt damit auch, dass sie trotz teilweiser Erweiterungsmüdigkeit zu ihren Versprechungen und Verpflichtungen steht. Wobei ich immer betone: EU-Erweiterung ist keine Einbahnstraße, sondern politische, wirtschaftliche und soziale Stabilität am Westbalkan bleibt im beiderseitigen Interesse sowohl der Europäischen Union und ihrer Mitgliedsstaaten als auch der sechs Staaten Südosteuropas. Dabei steht außer Frage – und das sollte auch die Erweiterungs-SkeptikerInnen in der EU und vor allem in Österreich überzeugen –, dass jeder Fortschritt im Beitrittsprozess von der Erfüllung der Kriterien durch die Kandidatenländer inklusive gutnachbarschaftlicher Beziehungen abhängt. Mehr denn je zuvor brauchen die Regierungen der EU-Mitgliedsstaaten heute zum einen Mut, aber auch gute Argumente für weitere Erweiterungen, um diese gegenüber den skeptischen Teilen ihrer Bevölkerungen überzeugend bewerben zu können. Dieses Buch liefert jedenfalls gute Argumente für eine intensivierte Fortsetzung des Beitrittsweges mit Kosovo/Kosova. Gerade in Kosovo/Kosova und am Westbalkan generell sind dabei die Umsetzung von Rechtsstaatlichkeit, eine nachhaltige Reform der Justiz und eine effiziente Korruptionsbekämpfung von höchster Wichtigkeit. Das bedarf noch vieler Anstrengungen und Mühen – und vielleicht auch neuer, innovativer Herangehensweisen. So wie bei der Bekämpfung des Smog Ende Jänner – erstmals wird es in Prishtina Beschränkungen für den Autoverkehr geben. An einem Tag dürfen nur jene mit geraden, am nächsten jene mit ungeraden Nummernschildern fahren. Und der öffentliche Verkehr wird verstärkt.

Die Idee, mit den beiden Noch-Nicht-Kandidaten-Staaten Kosovo/Kosova und Bosnien-Herzegowina Kapitel 23 und 24 zu öffnen oder zumindest das Screening des Acquis zu beginnen, um ein positives Signal zu geben, wird genauso thematisiert wie die Jugendinitiative RYCO (Regional Office for Youth Cooperation), die Versöhnungsinitiative RECOM, und die Westbalkangipfel sowie die gerade für Februar 2018 angekündigte neue Strategie der Europäischen Kommission. Von all dem und noch vielem mehr handelt dieses Buch und last, but not least geht es mir darum, aufzuzeigen, dass sich alle diese Anstrengungen und Mühen lohnen: Denn erst mit der Einbindung ALLER Nachfolgestaaten Jugoslawiens wie auch Albaniens wird das Europäische Friedensprojekt auch für diesen Teil des Kontinents erfüllt sein.

Kapitel 1

»Schatzi«-Sommer 2010

Europaparlament und Internationaler Gerichtshof stellen Kosovo-Ampeln auf Grün

Den Sommer in Kosovo/Kosova spürt die/der Reisende bereits beim Einchecken am Flughafen Wien. Während das übrige Jahr vorwiegend Berufspendler mit politischem oder geschäftlichem Hintergrund die Strecke frequentieren und deutlich an ihrer Kleidung (sehr Business), ihrem Gehabe (sehr formell), ihrem Gepäck (sehr wenig) erkennbar sind, werden die Sommerflieger vor allem von ferienhungrigen, fröhlich plaudernden Kosovarinnen und Kosovaren aus allen Ecken Europas angesteuert. Bunte Freizeitkleidung verdrängt grauen Business-Look, Eltern schieben Buggys, und den dazu gehörigen Kindern lacht die Vorfreude auf den Besuch bei den Verwandten und die langen Ferien aus dem Gesicht. Und wenn nach der Landung des Linienflugs am Flughafen Prishtina auch noch begeisterter Applaus aufbrandet, weiß ich, dass der Sommer auch in Kosovo/Kosova Einzug gehalten hat.

»Schatzi-Monate« werden Juli und August in Kosovo/Kosova genannt. Der Name verdankt sich dem Umstand, dass Zehntausende Diaspora-Kosovarinnen und -Kosovaren in den Sommerferien in ihre ursprüngliche Heimat, zu Eltern, Geschwistern, Großeltern … reisen. Die Verwandtschaft wird von den UrlauberInnen mit »Schatizs« begrüßt und auch auf Brautschau befindliche kosovarische Kosovo-Sommerfrischler grüßen Mädchen und Frauen auf den Straßen durch die offenen Seitenfenster ihrer geleasten Audis, BMWs, Mercedes gerne mit »Schatzis« – weshalb die Einheimischen den Sommer-KosovarInnen samt ihren Urlaubsmonaten diesen Kosenamen gleich augenzwinkernd selbst verpasst haben. So sind die Sommerferien in Kosovo/Kosova die Zeit des Wiedersehens, des Heiratens und der (manchmal sehr lauten und lange dauernden) Sommernachtsträume …

Einigen männlichen Schatzis geht es dabei sicher auch darum, zu zeigen, was man im Ausland erreicht hat. Was mitunter in Angeberei bis hin zu rüpel- und rowdyhaften Verhalten kippen kann – und zu Ärger und Vorurteilen der daheimgebliebenen KosovarInnen gegenüber der Diaspora führt, wie nicht nur die Kosovo-Polizei zu berichten weiß, die in den Ferienmonaten sehr oft Strafmandate wegen Raserei an Autolenker mit ausländischen Nummerntafeln ausstellen muss.

Die familiären Bande zwischen Kosovo/Kosova und Deutschland, Österreich, der Schweiz, Italien, Schweden, Großbritannien und vielen anderen Ländern bleiben dennoch in jedem Fall eng geknüpft – und das ist gut und wichtig so. Nicht zuletzt ist ein Großteil der Familien in Kosovo/Kosova auf regelmäßige finanzielle Zuwendungen ihrer Verwandten im Ausland angewiesen. Zusätzlich kurbeln die »Schatzis« die Wirtschaft an, indem sie sich Ferienhäuser bzw. Alterswohnsitze in Kosovo/Kosova bauen (lassen) oder in den Ferien die Verwandtschaft in Restaurants einladen und auch sonst unterstützen. Ohne Überweisungen der Ausland-KosovarInnen wäre das Land jedenfalls noch ärmer. Dessen ist man sich im Ministerium für Diaspora auch durchaus bewusst. Ein zuständiger Minister hat deswegen nicht zu Unrecht die KosovarInnen im Ausland einmal »unsere Lebensader« genannt. Mehr als 750 Millionen Euro wurden im Jahr 2015 laut dem früheren Diaspora-Minister Salon Murati1 von der Diaspora in die Heimat überwiesen. Das macht bis zu einem Sechstel des Bruttoinlandprodukts aus und ist ein unersetzlicher Motor der kosovarischen Wirtschaft. Diese Überweisungen haben zudem eine lange Tradition: Waren es in den 60er- bis 80er-Jahren des vorigen Jahrhunderts die Gastarbeiter, die regelmäßig Geld schickten, reihten sich in den 1990ern die politischen Flüchtlinge in diese Überweisungen ein und heute sind es vor allem die während der Kriegsjahre geflüchteten KosovarInnen und ihre Nachkommen, die in EU-Staaten und darüber hinaus bleiben wollten und vor allem (noch) durften. Durchschnittlich erhält jeder Haushalt in Kosovo/Kosova 175 Euro2 im Monat an Überweisungen von Verwandten. Der Vergleich mit dem durchschnittlichen monatlichen Pro-Kopf-Einkommen von 300 Euro zeigt die enorme Bedeutung dieser Geldtransfers.

Für mich ist dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, das sich in regelmäßigen Besuchen und finanziellen Zuwendungen manifestiert und durch die gemeinsame (Kriegs-)Geschichte der Kosovo-AlbanerInnen stärker ist als bei den meisten der anderen BürgerInnen Ex-Jugoslawiens, aber auch ein Zeichen an die Politik in Europa und im Speziellen an die Politik der Europäischen Union gegenüber Kosovo/Kosova: Der jüngste Staat Europas ist nicht weit weg, ist kein anonymes Konstrukt, kein vernachlässigbarer Flecken Erde irgendwo an der Peripherie. Die Republik Kosovo/Kosova und ihre Menschen sind ein Teil Europas und auf vielfältige Weise mit diesem Europa, auch mit der EU, verbunden. Das zeigen nicht zuletzt diese engen und von beiden Seiten gepflegten Beziehungen zwischen den KosovarInnen in Kosovo/Kosova und in der Diaspora.

Die bereits in der Einleitung von mir zitierte Journalistin und Menschenrechtsaktivistin Christine von Kohl, gemeinsam mit ihrem Mann Wolfgang Libal eine Schlüsselfigur der Balkanberichterstattung, betonte zeit ihres Lebens auch immer wieder die Verbundenheit und Aufeinander-Bezogenheit der Balkan-Länder mit dem anderen Europa. In ihrer Wiener Vorlesung zum Thema »Balkan – europäischer Kulturraum« erzählte sie einmal von ihrer ersten Begegnung mit »Europa« am Balkan: Als sie Mitte der 1960er-Jahre Kosovo/Kosova bereiste, stellte ihr in Gjakova, im Südwesten Kosovos/Kosovas, nahe der albanischen Grenze, ein Familienvater seine Kinder mit Namen vor: Helena, Antigone, Elektra, Xanthippe, Sokrates und Paris. Christine von Kohl erklärte das folgendermaßen: »Sehr viele albanische Eltern gaben und geben ihren Kindern griechische Namen – sie fühlen sich den griechischen Wurzeln des albanischen Volkes zutiefst verbunden. Diese Wurzeln teilen auch wir im Westen mit ihnen – nur machen wir, sozusagen im täglichen Leben, keinen Gebrauch davon.«

Diese Geschichte der von mir zeitlebens sehr geschätzten Frau von Kohl ist mir wieder eingefallen, als ich mich am Anfang meiner Zeit als Kosovo-Berichterstatterin des Europaparlaments am 27. November 2010 mit Studentinnen und Studenten in der Universität Prizren getroffen habe. Alle sprachen ein tadelloses Deutsch. Was nicht verwundert, wird doch an der Uni Deutsch unterrichtet, und viele, die diesen Zweig besuchen, sind mit ihren Eltern während des Kosovo-Kriegs nach Deutschland, Österreich oder in die Schweiz geflüchtet, sind dort aufgewachsen und haben den Großteil ihres noch jungen Lebens dort verbracht. Eine Studentin sagte zu mir: »Wir leben hier im Kosovo so weiter wie in Deutschland, wir studieren hier, wir haben Spaß und wir hoffen, dass wir nach dem Studium hier einen Arbeitsplatz finden.« Für mich hat die junge Frau damit perfekt zusammengefasst, was der sperrige Begriff »EU-Integration« in der Praxis bedeutet: ein den europäischen Standards entsprechendes Leben überall in Europa führen zu können – sozial, wirtschaftlich, rechtsstaatlich, ökologisch, ökonomisch, kulturell …

Und die junge kosovarische Studentin an der Universität Prizren hat damit in wenigen Worten auch eine Beschreibung meines Selbstverständnisses und meiner Arbeit als Kosovo-Berichterstatterin des Europaparlaments in den vergangenen acht Jahren geliefert: Mitzuarbeiten, mitzuhelfen, und wo und wann es notwendig war, auch zu mahnen, zu treiben, zu kritisieren, zu moderieren – auf europäischer Ebene wie auch in Kosovo/Kosova –, um diese Zukunft nicht nur als fernes Ziel festzuschreiben, sondern im konkreten Alltag der Kosovarinnen und Kosovaren Schritt für Schritt umzusetzen. Neben meinem Engagement bei den EU-Institutionen und Mitgliedsstaaten, diesen EU-Integrationsweg der Länder des gesamten Westbalkans nicht mit bürokratischen oder innenpolitisch motivierten Hürden zu erschweren oder gar zu blockieren, habe ich meine Aufgabe auch als konstruktive Kritikerin der Politik in Kosovo/Kosova verstanden. Deswegen bin ich auch nicht müde geworden, die jeweilige Regierung, Opposition aber auch Zivilgesellschaft und Medien aufzufordern, selbst mehr Verantwortung für die Verbesserung der ökonomischen, sozialen, politischen und ökologischen Lage zu übernehmen – das Schlagwort des »Ownership« war mir hier immer ein zentraler Orientierungspunkt. Meine Erfahrung ist, dass das lange Aufrechterhalten der Präsenz internationaler Organisationen dazu führt, dass einige kosovarische PolitikerInnen die Verantwortung für Probleme nicht bei sich selbst suchen, sondern immer auf Vorschläge und Ideen vonseiten der »Internationalen« verweisen können, die sie umsetzen wollen. Manche suchen sich dann selbstverständlich jene Vorschläge aus, die ihnen genehm sind, für die sie aber aus eigener Entscheidung nicht unbedingt die Verantwortung übernehmen wollten. Dazu passt, was mir bei dem bereits zitierten Gespräch mit Studierenden der aus Deutschland stammende damalige Rektor der Universität Prizren, Ronald Mönch, gesagt hat: »Die Jugend ist der Reichtum dieses Landes und diese gut ausgebildete, mehrsprachige Jugend sollte auch für Mitteleuropa interessant sein.« Ich pflichtete ihm vorbehaltlos bei, und er hatte ebenso recht, wenn er meinte, diese heimgekehrte Fluchtgeneration müsse unbedingt für den Aufbauprozess genützt werden. Diese Generation ist auch heute noch das stärkste Bindeglied für eine erfolgreiche EU-Annäherung mit dem definitiven Ziel des EU-Beitritts für Kosovo/Kosova. Denn die kosovarische Bevölkerung ist gerade wegen der vielfachen im europäischen Ausland gemachten Erfahrungen – und trotz wachsenden Frusts mit der Europäischen Union – die immer noch am meisten pro-EU eingestellte Bevölkerung am Westbalkan.

Doch wie reagierte die EU in den vergangenen Jahren auf diese positive Einstellung? Was antworteten die EU-Institutionen in der Zeit meiner intensiven Beschäftigung mit diesem jüngsten Land Europas seit 2009 auf die Erwartungen aus Kosovo/Kosova?

Ich werde in den weiteren Kapiteln dieses Buches immer wieder auf diese zentrale Frage zurückkommen. Wichtig ist mir aber, bereits bei einer ersten Antwort zwischen den einzelnen europäischen Institutionen zu unterscheiden. Die EU darf (auch) hier nicht als monolithischer Block wahrgenommen werden. Rat und Kommission sind in der Außenpolitik immer noch – auch nach dem Lissabon-Vertrag – an Einstimmigkeit gebunden. Lediglich das Europaparlament entscheidet, demokratischen Errungenschaften sei Dank, mit Mehrheiten – und das nach intensiven Verhandlungen und Kompromissen über die Parteigrenzen hinweg. Daher muss das Europaparlament, Kosovo/Kosova betreffend, nicht wie Rat und Kommission »status-neutral« handeln. Deshalb habe ich über die Jahre hinweg im Europaparlament immer eine breite Unterstützungsfront für Kosovo/Kosova hinter mir und meinen Berichten gehabt, während im Rat – bedingt wie beschrieben durch das Einstimmigkeitsprinzip – einzelne Mitgliedsstaaten die EU-Integration Kosovos/Kosovas gebremst, teilweise sogar blockiert haben. Und dabei handelt es sich nicht nur um einen oder mehrere der fünf Nicht-Anerkenner-Staaten, auf deren Positionen ich später noch genauer eingehen werde. Als Grund für diese weiter um sich greifende Ignoranz in den Regierungskanzleien der EU-Mitgliedsländer sehe ich die allgemein wachsende Erweiterungsmüdigkeit. Einige EU-Regierungen sind, vor allem seit der Solidaritäts- und Flüchtlingskrise 2015, auf einen Anti-Erweiterungskurs geschwenkt, auf dem Kosovo/Kosova als jüngster der sechs Westbalkanstaaten auf der Strecke zu bleiben droht. Die Hetze rechtspopulistischer bis rechtsextremer Kräfte, manche mit guten Beziehungen zu Putins Russland, lässt so manche Regierung angesichts xenophober Propaganda weg von einem offensiven EU-Erweiterungskurs treiben – zum Schaden der EU, aller Erweiterungskandidaten am Westbalkan und vor allem Kosovos/Kosovas, das schon aufgrund seiner Geschichte das letzte Land in der Reihe der Beitrittswerber auf dem Balkan ist.

In diesem Sinne warnte ich als Reaktion auf die vagen Erklärungen bei der EU-Westbalkan-Konferenz in Sarajewo im Juni 2010 davor, dass »Kosovo nicht das isolierteste Land am Westbalkan bleiben darf«. Unterstützung bekam ich dabei vom damaligen außenpolitischen Sprecher der Grünen und jetzigen österreichischen Bundespräsidenten, Alexander Van der Bellen, der mit mir die Forderung aufstellte: »Bei dieser Integration in die Europäische Union muss die Region als Ganzes im Blickpunkt bleiben, eine Heranführung mit zwei Geschwindigkeiten wäre fatal.« Kosovo/Kosova war damals und ist nach wie vor das am meisten isolierte Land der Region. Das ist gerade für die kosovarische Bevölkerung, von der zwei Drittel unter 25 Jahre alt sind, eine Katastrophe. In Kapitel 10 werde ich im Detail auf alle diese mit der Visa-Liberalisierung zusammenhängenden Probleme eingehen. Gemeinsam mit Van der Bellen drängte ich aber jedenfalls schon damals zur Eile: »Bringt die EU nicht bald konkrete Schritte für den Kosovo auf den Weg, und gelingt es EULEX nicht, Erfolge im Kampf gegen Korruption vorzuweisen, besteht die Gefahr, dass wir die Unterstützung der Bevölkerung im Kosovo verlieren.«

Die Gespaltenheit der EU zu diesem Thema spiegelte sich kurz nach der Westbalkan-Konferenz in Sarajewo auch in meinem ersten Kosovo-Bericht wider, der am 8. Juli 2010 im Straßburger Europaparlament mit 455 zu 155 Stimmen bei 28 Enthaltungen angenommen wurde. Auf den ersten Blick erscheint dieses Abstimmungsergebnis als eindeutiges Votum. Zur besseren Einordnung dieses Zuspruchs für meinen Bericht muss ich aber klarstellen, dass derartige Resolutionen in Fortsetzung der Fortschrittsberichte der EU-Kommission bei anderen Westbalkan-Staaten meist weniger kontrovers diskutiert und mit größeren Mehrheiten angenommen wurden und werden. Insofern hatte ich im September 2009 mit dem Amt der Kosovo-Berichterstatterin sicher das forderndste, umstrittenste, spannendste Portfolio aus dem Pool der Balkan-Erweiterungskandidaten-Länder übernommen, aber wie sich im Laufe meiner achtjährigen Erfüllung dieser Aufgabe zeigen wird: auch das schönste und lohnendste. Schon vor mir war ein anderer Grüner, Joost Lagendijk, Kosovo-Berichterstatter – und ich muss dazu sagen, dass sich zu meinem Glück auch niemand anderer wirklich um diese absehbar nicht ganz leichte Aufgabe bemühte.

Trotz aller genannten Einschränkungen war die gute Zweidrittelmehrheit der Abgeordneten des Europaparlaments für meinen ersten Bericht eine wertvolle Unterstützung für meine gerade erst begonnene Arbeit für und ein deutliches Signal der Ermutigung an Kosovo/Kosova, gute zwei Jahre nach der Unabhängigkeitserklärung. Noch dazu wo dieser Bericht die fünf EU-Nicht-Anerkenner-Staaten Spanien, Slowakei, Rumänien, Griechenland und Zypern unmissverständlich aufforderte, Kosovo/Kosova anzuerkennen und nicht eigene innenpolitische Nationalitätenkonflikte zum Schaden dieses jüngsten europäischen Staates auszutragen. Die Medienberichterstattung zu dieser Abstimmung fokussierte ebenfalls auf diesen Aspekt meines Berichts, nicht ohne Grund, stand doch in diesem Sommer noch eine weitere wichtige internationale Entscheidung für Kosovo/Kosova an. Die Austria Presseagentur schrieb folgerichtig in ihrer Meldung: »Kurz vor dem mit Spannung erwarteten Rechtsgutachten des Internationalen Gerichtshofs (IGH) zum Kosovo erhält der junge Balkan-Staat Rückendeckung durch das Europaparlament. Die EU-Abgeordneten nahmen am heutigen Donnerstag mit 455 zu 155 Stimmen eine Entschließung an, in dem die fünf aus dem EU-Konsens ausscherenden Mitgliedsstaaten aufgerufen werden, die Unabhängigkeit des Kosovo anzuerkennen. Außerdem wird jede Möglichkeit einer Teilung des Kosovo zurückgewiesen.«

Weitere zentrale Forderungen in meinem ersten KosovoBericht, die auch die folgenden Jahre auf der Tagesordnung stehen werden, waren der unverzügliche Beginn des Dialogs zur Visa-Liberalisierung (Serbien, Mazedonien und Montenegro erhielten mit 19. 12. 2009 Visa-Freiheit für 90 Tage, Bosnien-Herzegowina sowie Albanien ab 16. 12. 2010), mehr Zusammenarbeit in der Korruptionsbekämpfung zwischen der EU-Rechtsstaatlichkeitsmission EULEX und den kosovarischen Behörden, die Integration der serbischen Minderheit in Kosovo/Kosova sowie die Aufforderung an die Regierung in Belgrad, gegen die intransparenten serbischen Strukturen im Norden Kosovos/Kosovas vorzugehen. »Hier herrschen Parallelstrukturen«, lautete mein von einer großen Mehrheit unterstützter Vorwurf, »hier ist Rechtsstaatlichkeit ein Fremdwort.« Weder EULEX, immerhin die größte europäische zivile Mission mit dem Ziel des Herstellens von Rechtsstaatlichkeit, noch die kosovarische Regierung in Prishtina, in der ja auch kosovo-serbische Vertreter Ministerposten hatten, konnten sich hier durchsetzen. Und auch vonseiten der EU und ihrer Mitgliedsstaaten wurde zu wenig Druck auf Serbien zur Abschaffung dieser für die gesamte Gesellschaft Kosovos/Kosovas schädlichen Parallelstrukturen ausgeübt. Beiden Konfliktparteien richtete das Europaparlament mit meinem Bericht aus, »dass gutnachbarliche Beziehungen ein wesentliches Kriterium« im Hinblick auf die EU-Ambitionen beider Staaten sind. Mein Bericht konzedierte zwar, dass eine offizielle Anerkennung Kosovos/Kosovas für Belgrad »derzeit keine machbare Option« sei, doch Serbien solle sich in dieser Frage »pragmatisch« zeigen. Denn für mich stand zu diesem Zeitpunkt schon fest: Will Belgrad das Ziel der EU-Integration im Auge behalten, darf es das Leben der albanischen wie der serbischen KosovarInnen im neuen Staat weder offen noch verborgen torpedieren. Denn eines war mir immer klar und habe ich bei jeder Gelegenheit auch gegenüber den politisch Verantwortlichen in Belgrad betont: Es wird am Ende der serbischen Beitrittsverhandlungen sicherlich kein zweites Zypern – also einen Staat mit völkerrechtlich umstrittenen Grenzen – in der EU geben.

Mein österreichischer EU-Abgeordneten-Kollege und damalige sozialdemokratische Vize-Fraktionschef Hannes Swoboda äußerte bei der Plenardebatte zu meinem KosovoBericht die Hoffnung auf einen Dialog zwischen Kosovo/Kosova und Serbien nach dem zwei Wochen später erwarteten IGH-Gutachten. Auch für ihn stand im Fokus einer möglichen Lösung des Konflikts, dass Kosovo/Kosova und Serbien »möglicherweise Hand in Hand« der EU beitreten können. Der deutsche CSU-Politiker Bernd Posselt (damals im EP Kosovo-Verhandler der Europäischen Volkspartei und in Sachen Kosovo/Kosova mit mir sehr oft am gleichen Strang ziehend, was bei Politikern von CSU und Grünen sonst selten der Fall ist) warnte vor einer Teilung Kosovos/Kosovas entlang ethnischer Grenzen: »Wer Kosovo zu teilen versucht, legt auch die Hand an die Einheit Serbiens«, sagte er mit Blick auf die Albanergemeinden in Südserbien und die Minderheitengebiete Vojvodina und Sandschak.

Natürlich meldeten sich in der Debatte auch mehrere Gegner der kosovarischen Unabhängigkeit zu Wort. So warf nicht überraschend der FPÖ-Mandatar Andreas Mölzer der EU vor, mit zweierlei Maß zu messen. Während die Besetzung des EU-Mitglieds Zypern kein Hindernis für Beitrittsgespräche mit der Türkei sei, soll die Anerkennung Kosovos/Kosovas für Serbien »so etwas wie eine Nagelprobe werden«. Dabei wäre die Unabhängigkeit Kosovo/Kosova, laut Mölzer »eindeutig völkerrechtswidrig« gewesen.

Am 22. Juli 2010 wurde der Abgeordnete Mölzer und mit ihm viele Kosovo-GegnerInnen3 und (angeblichen) FreundInnen Serbiens vom Internationalen Gerichtshof in Den Haag eines Besseren belehrt:

»Die Erklärung vom 17. Februar 2008 hat das allgemeine internationale Recht nicht verletzt«, stellte IGH-Präsident Hisashi Owada bei der Verlesung des Rechtsgutachtens unmissverständlich fest. Und Owada ergänzte: »Das internationale Recht kenne kein Verbot von Unabhängigkeitserklärungen.« Zudem habe der UN-Sonderbeauftragte für Kosovo/Kosova, Finnlands Ex-Präsident Martti Ahtisaari, in seinem Plan vom Februar 2007 ausdrücklich die Unabhängigkeit Kosovos/Kosovas als einzigen möglichen Weg empfohlen.

Diese IGH-Stellungnahme war natürlich in Prishtina, in Belgrad, in Brüssel, Washington und vielen anderen Hauptstädten mit großer Spannung erwartet worden. Sie war zwar rechtlich für keine Seite bindend, jedoch von großer politischer Bedeutung. Als außenpolitische Sprecherin der Grünen im österreichischen Nationalrat pochte ich in der Zeit vor der kosovarischen Unabhängigkeitserklärung im Februar 2008 auf ein EU-einheitliches Vorgehen, und brachte auch meine Bedenken gegen das Vorpreschen einiger Staaten – darunter auch Österreich – deutlich zu Gehör (siehe Kapitel 3). Im Juli 2010 war der unerwartet eindeutige IGH-Spruch aber eine wichtige Klarstellung zur Zukunft Kosovo/Kosova und eine willkommene Bestätigung meines Kosovo-Berichts. Nach dem parlamentarischen Votum für die Unabhängigkeit Kosovos/Kosovas hatte somit auch die höchste internationale Justiz-Instanz den Status und die Grenzen Kosovos/Kosovas bestätigt. Ein Gebietstausch zwischen dem von Serben besiedelten Nordkosovo und albanisch dominierten Gebieten im Süden Serbiens war damit ebenfalls vom Tisch. Und meine daran anschließende Forderung berechtigter denn je: Es braucht keine neuen Grenzziehungen am Balkan, sondern den Ausbau von Autonomie- und Minderheitenrechten. Und in Richtung EU-Mitgliedsstaaten wiederholte ich die in meinem Bericht aufgestellte Forderung: Die erfreulich eindeutige Stellungnahme des IGH sollte den Weg für die Anerkennung des unabhängigen Kosovo/Kosova durch jene fünf EU-Staaten ebnen, die dies bisher noch nicht getan haben. Damit würde die Glaubwürdigkeit und Effizienz der EU-Politik in Kosovo/Kosova nachhaltig verbessert. Die serbische Regierung sollte zudem erkennen, so mein Ratschlag an Belgrad, dass ihre Hoffnungen auf das von ihr (insbesondere dem damaligen Außenminister Vuk Jeremić) initiierte IGH-Urteil ins Leere gelaufen sind – und dass Belgrad sich nun auf seinen Weg in die Europäische Union konzentrieren und bereit sein sollte, gute nachbarschaftliche Beziehungen mit dem unabhängigen Kosovo/Kosova aufzubauen. Denn durch den Spruch des Haager RichterInnen-Kollegiums war für mich endgültig der Moment gekommen, an dem sich Serbien und Kosovo/Kosova um einen Modus Vivendi bei wirtschaftlichen, polizeilichen aber auch ökologischen Themen bemühen mussten. Gleichzeitig wollte ich die überschäumende Freude auf der einen und die Enttäuschung bis hin zu Wut auf der anderen Seite etwas einbremsen, indem ich beide Seiten ermunterte ihre Emotionen im Zaum zu halten und in vernünftiger Form und konstruktiv auf das Gutachten zu reagieren.

Gleichzeitig konnte ich die Feierstimmung in Prishtina und in ganz Kosovo/Kosova an diesem 22. Juli 2010 natürlich nur zu gut verstehen. Endlich hatte die höchste internationale Rechts-Instanz den Wunsch der KosovarInnen nach Unabhängigkeit und Selbstbestimmung offiziell bestätigt.