Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

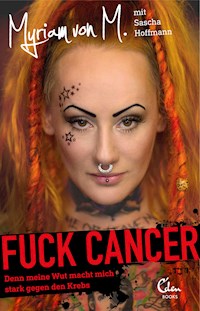

- Herausgeber: Eden Books - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2016

Myriams Leben war schon immer von Schicksalsschlägen geprägt – doch der folgenschwerste ereilt die junge Frau mit 25 Jahren: Krebs. Myriam lässt schmerzhafte Prozeduren über sich ergehen. Doch sie kämpft weiter für ihr Leben, findet eine neue Liebe und wird zur Botschafterin im Dienste der Aufklärung über Krebs. Mit ihren radikalen Projekten, in denen sie beispielsweise Frauen mit ihren OP-Narben ablichtet, begeistert sie Betroffene und Nicht-Betroffene gleichermaßen. Nun erzählt die unermüdliche Kämpferin auch in ihrem Buch von ihren Erfahrungen und was sie antreibt, sich jeden Tag dem Leben neu zu stellen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 213

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhalt

Aufgeben zählt nicht!

Kleines, knubbeliges Etwas

Mit der Wucht eines Boxhandschuhs

Mumu im Blitzlichtgewitter

Arschlöcher sind penetrante Biester

Raus aus meinem Körper

Leer. Bestohlen. Beraubt.

Rotwein statt rosaroter Wolken

Myriam und die lieben Ärzte

Zwischen dem Hier und dem Nichts

So verdammt allein

Kleiner, jämmerlicher Freak?

Endlich wieder einhundert Prozent Frau

Frau Fleischwursts Erwachen

Psychopath statt Traumprinz

Drei Schüsse zum Adieu

Traumprinz gesucht!

Fügung, letzte Chance oder gar ein Wunder?

Punk statt Murmeltier

Startschuss in ein neues Leben

Bilder für die Ewigkeit

Der Kampf einer Krebsfotze

Ein kleines bisschen Sissi

Be Beautiful – Fuck Cancer

Glossar

Ein paar Dankeschöns schicken wir ...

Impressum

An DICH, den Leser:

Bevor DU weiterliest, lass DIR kurz sagen, dass DU wundervoll und stark bist. Ich weiß sehr wohl, dass der Weg durch das Leben ein steiniger und schmerzhafter sein kann. Es lohnt sich aber, ihn zu gehen und zu kämpfen, das verspreche ich dir. DU hast den Willen und die Stärke in DIR. DU musst nur an DICH glauben. Lass DICH niemals von anderen beirren und gehe DEINEN Weg. Alle, die das Gegenteil behaupten, sollten kein Teil DEINES Lebens sein. Ich glaube ganz fest an DICH!!

Dieses Buch ist für DICH!!!

Stay Strong, Fuck Cancer! M.

Aufgeben zählt nicht!

Myriam war schon immer eine unerschütterliche, unbeirrbare Kämpferin – und das kommt nicht von ungefähr. Im Laufe ihres von Krankheit und Schmerz geprägten Lebens sollte Myriam von M. viele Höhen und Tiefen überstehen, und dies bereits unmittelbar nach ihrer Geburt.

Als Myriam nach einem Treppensturz ihrer Mutter als Frühchen zur Welt kam, musste sie zum ersten Mal um ihr Leben kämpfen. Sie werde die erste Nacht ihres noch jungen Lebens nicht überstehen, mutmaßten die Ärzte. Sie sei zu schwach, ihre Lungen würden einfach nicht mitspielen. Doch sie hatten den unbändigen Lebenswillen der Mini-Myriam unterschätzt, die sich als kleine Kämpferin beweisen sollte, wie noch so oft in ihrem späteren Leben. Ihr Vater, der seine Tochter, nach anfänglicher Ablehnung, später doch noch lieb gewinnen sollte, erschoss sich selbst, als Myriam noch ein kleines Mädchen war. Missbrauch und Gewalt zogen schließlich in ihr Leben, nachdem ihre Mutter wieder geheiratet hatte und sich einfach nicht in der Lage sah, sich aus diesem Elend zu befreien und Myriam zu schützen. Resultat: Schon in der Pubertät manifestierten sich bei der Teenagerin Borderline, Depressionen, Panikattacken und Zwangsstörungen.

Auch als junge Erwachsene sollte die Pechsträhne nicht abreißen, die Gesundheit spielte ihr übel mit. Im Jahr 2002 begann mit der ersten Krebsdiagnose ein schier endloser Kampf gegen dieses übermächtige Monster. Aber Myriam lebt, auch und vor allem, weil sie bis heute eine starke Frau ist, die nie aufgegeben hat, die sich aus jedem Tief wieder tapfer nach oben gekämpft und aus jeder einzelnen niederschmetternden Lebenserfahrung etwas Positives gemacht hat, selbst aus ihrer Krebserkrankung.

Kleines, knubbeliges Etwas

Mir schallen die Worte noch in den Ohren, die ich meinem Freund Robin erst vor Kurzem trotzig an den Kopf geknallt habe.

»Was soll das denn schon sein, Schamlippenkrebs, oder was?«

Puh, der Arme musste sich echt ganz schön was anhören. Dabei meint er es ja nur gut, das weiß ich selbst, doch ist er mir einfach fürchterlich auf die Nerven gegangen mit seiner ewigen Schwarzmalerei und dem Drängen, mich endlich operieren zu lassen.

Vielleicht habe ich ihn unterbewusst auch deshalb gerade auf dem Seitenstreifen unserer Beziehung geparkt und amüsiere mich lieber mit meiner Affäre. Ja, ich gebe es zu. Ein paar Wochen geht das schon so, und ich fühle mich nicht einmal schlecht dabei. Begehrt, gleichzeitig frei – ohne den ständigen Druck, den eine angeschlagene Beziehung unweigerlich mit sich bringt.

Ich bin sogar schon mit Sack und Pack aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen – vorübergehend, so mein Plan. Leicht ist es mir nicht gefallen, schließlich ist Robin ja eigentlich ein lieber Kerl, und der Vater meines Sohnes Sebastian noch dazu. Doch irgendwie haben wir uns auseinandergelebt, das ist manchmal einfach so. Vielleicht konnte ich es aber auch schlichtweg nicht mehr ertragen, dass Robin ständig über dieses Ding zwischen meinen Beinen sprechen wollte, das er schließlich besser sehen und beobachten konnte als ich selbst.

Urplötzlich war es da gewesen, vor einem Dreivierteljahr etwa, an der Narbe einer Geburtsverletzung, die mich ansonsten nicht wirklich störte. Ein nicht richtig aufgelöster Faden, eine Narbenverhärtung – Gott, da waren so viele Möglichkeiten gewesen, um dem Ding eine halbwegs akzeptable und ungefährliche Daseinsberechtigung zu geben. Ich war ja auch nicht die Einzige, die keine Dringlichkeit erkennen konnte, meine Ärzte taten es mir gleich. Nur mein lieber Freund, der blieb hartnäckig, und das rührte nicht von ungefähr: Robin hatte selbst Krebs gehabt – schwarzen Hautkrebs. Einige Jahre ist das jetzt her, es war ziemlich übel. Er gilt als geheilt, verarbeitet hat er das Ganze aber noch längst nicht und deshalb auch immer mit tief sitzenden Ängsten zu kämpfen, die er verdammt noch mal nicht auf mich projizieren soll.

»Du musst es wegmachen lassen, das sieht nicht gut aus.«

Es drehte sich alles nur um diese winzige Stelle an meinem Körper. Leider. Um dieses kleine, knubbelige Etwas, das sich aus dem Nichts durch die Hintertür in mein Leben und somit auch in unsere Beziehung geschlichen hatte.

Ich selbst zog es vor, mir einzureden, dass es ganz bestimmt nichts Schlimmes wäre, während das Teil munter weiterwuchs und mit ihm schließlich auch die Verunsicherung, die schön langsam zu meinem tagtäglichen Begleiter wurde. Hatte Robin vielleicht aufgrund seiner eigenen Erfahrungen doch berechtigte Sorgen und deshalb so eindringlich auf mich eingeredet, endlich zu einem anderen Arzt zu gehen? Beim Gynäkologen war ich ja längst gewesen, aber all die Salben, die ich immer und immer wieder verschrieben bekam, wollten einfach nicht helfen – Wirkung gleich null!

Sechs Monate mache ich das nun schon mit. Es reicht! Eine zweite Meinung muss her, die Meinung eines Mediziners, den ich schon ewig kenne, nämlich ganz genau seit meiner Geburt.

Dr. Meininger hat mich immer wie eine Tochter behandelt, ihm vertraue ich blind. Zu doof, dass ich mittlerweile nicht mehr in seiner Nähe wohne, sonst wäre ich nämlich nie auf die Idee gekommen, überhaupt die Praxis zu wechseln. Nun aber ist mir die lange Fahrt egal, ich muss einfach wissen, was er zu der ganzen Sache zu sagen hat.

Obwohl ich keinen Termin habe, werde ich sofort aufgerufen. Dr. Meininger scheint zu ahnen, dass es wichtig ist, schließlich hätte ich ihn ansonsten wohl kaum extra aufgesucht. Er untersucht mich nur kurz und kommt gleich auf den Punkt: »Myriam, das muss raus, am besten sofort!«

Der mir so vertraute alte Mann sagt dies mit einem zerknirschten Stirnrunzeln, wie ich es so bei ihm noch nie gesehen habe. Was es ist oder sein könnte, darüber verliert er kein Sterbenswörtchen. Nur seine mehr als eindringliche Empfehlung wiederholt er mehrfach: »Raus damit, Myriam, das muss raus, ich mache dir für morgen einen Termin bei einem Kollegen!«

Irgendwie will die Dringlichkeit bei mir dennoch nicht so richtig ankommen. Ich lehne dankend ab, schiebe den Eingriff weit von mir und gebe vor, alles zeitlich erst planen zu müssen. Noch immer möchte ich an nichts Schlimmes denken, gebe drei Wochen später dann aber doch dem Zureden meiner Liebsten nach und mache einen Termin in der Klinik, ohne mir allzu große Sorgen zu machen.

Dann ist es so weit: Morgens rein, Vollnarkose, mittags wieder raus – fertig! Endlich bin ich das Ding los – hurra! Ich bin happy, einfach nur happy.

Ein paar Tage später piksen die Fäden der OP-Naht dermaßen, dass es mich fast zur Weißglut bringt. Ich will die blöden Teile nur noch loswerden. Ab zum Gynäkologen und weg damit!

Im Wartezimmer angekommen, überkommt mich ein seltsames Gefühl. Es ist dieses sonderbare Gefühl, als würde etwas Schreckliches unmittelbar bevorstehen. Fast so wie in alten Hitchcock-Schockern, wenn das Messer hinterm Duschvorhang blitzt und man einfach nur die Decke übers Gesicht ziehen will, bevor das Blut spritzt. Angstschauer bahnen sich in lähmender Zeitlupengeschwindigkeit über den Rücken. Meine Atmung wird flacher und flacher. Enge, ich spüre nichts als Enge in der Brust, als hätte es sich ein dicker, fetter Elefant darauf gemütlich gemacht. »Verpiss dich«, denke ich, während die Seiten der Illustrierten zum hundertsten Mal durch meine Finger gleiten, ohne dass ich auch nur einen einzigen Buchstaben, geschweige denn ein ganzes Wort darin gelesen habe.

Wann werde ich bloß endlich aufgerufen? Warum dauert das so lange? Ist diese schwangere Übermutter mit ihren drei Kids nicht lange nach mir gekommen? Und die pausenlos mit ihrer Sitznachbarin schnatternde Oma doch auch. Wie all die anderen, deren Namen längst durch den Lautsprecher an der vergilbten Decke gerattert sind und die sich längst wieder aus der Praxis verabschiedet haben, mit einem Rezept oder Arztbericht in der Hand und einem erleichterten, zufriedenen Lächeln im Gesicht, weil sich das Jucken zwischen den Beinen doch nur als harmlose Pilzinfektion herausgestellt hat. Haben die ein Glück!

Meine Gedanken fahren nicht nur Karussell, sondern regelrecht Geisterbahn. Will sich der Weißkittel etwa besonders viel Zeit für mich nehmen, um mir ganz behutsam beizubringen, dass ich mich die letzte halbe Stunde völlig zu Recht verrückt gemacht habe? Wenige Minuten später erfahre ich es.

Mit der Wucht eines Boxhandschuhs

Fuck! Das darf ja wohl nicht wahr sein. Gerade will ich meine Jeans hochziehen und nach einer gefühlten Ewigkeit die Praxis meines Gynäkologen verlassen – und dann das.

»Ich habe Ihren Befund gefaxt bekommen und konnte es selbst kaum glauben«, höre ich meinen Doc vor sich hin brummeln, während ich hinter dem weißen Vorhang der Behandlungskabine stehe und die widerspenstigen Knöpfe meiner Hose schlagartig zur unwichtigsten Sache der Welt werden. Was bitte meint er jetzt damit? Befund gefaxt bekommen. Warum? Kommen die Dinger normalerweise nicht mit der Post? Ich ahne Schlimmes.

»Myriam, Sie hatten da unten tatsächlich ein Karzinom. SIE HABEN KREBS!«

Mein Körper beginnt zu vibrieren. Ich zittere. Vom Kopf bis zu den Füßen. Kalter Schweiß erobert jede verfügbare Pore meiner Haut, fast so wie ein anfangs winziger Riss eines zugefrorenen Sees, der größer und größer wird, um letztlich mit voller Wucht die gläsern erscheinende Eisschicht zum Bersten zu bringen. Ich friere. Alles um mich herum dreht sich wie die knallrote Signallampe in der Schutzzone eines Atomkraftwerkes, die in Einklang mit der laut jaulenden Sirene eine unvorstellbare Katastrophe ankündigt.

Unvorstellbar, das trifft es wohl am besten. Sofern es überhaupt ein passendes Wort dafür gibt, um auch nur ansatzweise zu beschreiben, was da gerade über mich hereinbricht. Dabei hatte ich mir diesen Tag doch ein klitzekleines bisschen anders vorgestellt. Genau richtig, um mir diese verflixten Fäden ziehen zu lassen, die mich unendlich gepiesackt und einfach nur genervt hatten. Klar, es war ja auch gerade erst sechs Tage nach der OP, und ich wollte einfach nur eines: endlich wieder ohne das Ding da unten mein Leben genießen.

Und nun sitze ich da mit einem Arzt, der mindestens so geschockt und ratlos scheint wie ich. Fassungslos starrt er auf den Befund, nimmt seinen schweren Bonzenkugelschreiber und beginnt, auf meinem Schicksalspapier herumzukritzeln. Ich erkenne im tintenblauen Linienwirrwarr eine Vulva, an der er mir genau zeigt, wo der Tumor gesessen hat und wie viel sie weggeschnitten haben. Er erklärt mir, die Geschwulst sei in sano entfernt worden, was bedeutet, dass die Schnittstellen tumorfrei sind.

Schön und gut, nur reicht das leider nicht, denn um komplett auf Nummer sicher gehen zu können, muss rundherum eigentlich ein Zentimeter mehr entfernt werden. Zu dumm, dass niemand, aber auch wirklich niemand bei der OP damit gerechnet hat, dass ich Vulvakrebs habe, eigentlich bin ich mit meinen 25 Jahren ja auch noch viel zu jung dafür.

Ich schweife gedanklich immer weiter ab. Die sonore Stimme meines Arztes nehme ich nur noch wie durch Watte wahr. Ich kann mich nicht dagegen wehren, ich will es auch gar nicht.

Kurz darauf sitze ich in meinem Auto. Wie ich aus der Praxis, das Treppenhaus hinunter und auf die Straße gekommen bin, weiß ich nicht mehr. Apathisch starre ich das Lenkrad an, in den Ohren immer wieder diese Worte: »Myriam, Sie haben Krebs. Sie haben Krebs, Sie haben Krebs …« Verdammt noch mal, ICH HABE KREBS!

Ich spüre, wie mir die Energie aus meinem kompletten Körper in die Arme schießt, als sich meine Hände wie von allein zu Fäusten ballen und ich auf mein Lenkrad einprügele. Wäre es die Magengegend eines Menschen gewesen, würde der nun zusammengekauert am Boden liegen und jämmerlich darum flehen, dass ich von ihm ablasse. Mein Auto schreit auf, die Hupe zumindest, immer und immer wieder, mit jedem Schlag. Ich weine und schreie fürchterlich. Die Wut lässt mich zur Furie werden, macht es mir unmöglich, irgendetwas zu denken, und lässt mich einfach nur handeln. Ich will diesen verdammten Krebs plattmachen. Schlagen, einfach aus meinem Leben prügeln. Alles um mich herum scheint plötzlich wie ausgeblendet, einfach nur noch düster und matt.

Es dauert eine Weile, bis ich mich beruhige und begreife, was gerade passiert ist. Ich muss jetzt mit jemandem reden, sonst flippe ich richtig aus.

Ich rufe Robin an, nichts anderes kommt mir in den Sinn, auch wenn wir eigentlich mittlerweile getrennt sind, getrennt auf Probe zumindest. Zitternd greife ich zum Handy und drücke mich bis zu seiner Nummer durchs Telefonbuch meines Nokias. Es klingelt, er geht ran, und ich sage ohne große Umschweife: »Robin, ich habe Krebs!«

Das brutale Wort hat meinen Mund noch nicht ganz verlassen, da schießen mir auch schon die Tränen in die Augen. Ich breche komplett zusammen, innerlich zumindest. Was mein Körper macht, blende ich aus, irgendwie. Mir bleibt nichts anderes übrig, als mich einfach diesen gewaltigen, mir bis dahin gänzlich unbekannten Emotionen hinzugeben. Es ist grausam, einfach nur grausam. Ich habe Krebs!

Robins knapper Kommentar: »Das habe ich mir schon fast gedacht.«

Mein Gehirn switcht in den Notfallmodus, nimmt sich eine Auszeit und will ganz offenbar nur noch das mitbekommen, was es zwingend wissen muss. Was Robin vielleicht noch an guten Ratschlägen oder aufmunternden Worten für mich bereithält, prallt kurzerhand an mir ab. Ich hätte mein Handy eigentlich auch aus dem Fenster werfen können, die Worte meines Ex können ohnehin nicht mehr bis zu mir durchdringen.

Ich will nur noch weg, heim zu meiner Familie. Zu meinem Kleinen, mit dem ich doch noch so viele Jahre verbringen wollte, der sein ganzes Leben noch vor sich hat. Eigentlich müsste ich zur Arbeit, aber das geht mir gerade so was von am Arsch vorbei. Ich brauche jetzt vertraute Gesichter, nichts anderes, und so rollt mein kleiner Corsa dann auch irgendwie nach Hause. Ich nehme den Befund, dieses schreckliche gelbe Blatt Papier, steige die Treppe rauf in den ersten Stock, wo alle versammelt in der Küche sitzen und – nichts Schlimmes ahnend – beim Frühstück sind.

Basti, der gerade einmal eineinhalb Jahre alt ist, sitzt wie immer in seinem Hochstuhl, mampft begierig seinen Zwieback und ist über und über mit Krümeln eingesaut, bis in die Haare. Als ich in seine großen Kulleraugen blicke, lächelt mich der Kleine an und streckt mir fröhlich seine Ärmchen entgegen. Da ist es um mich geschehen. Ich fange hemmungslos an zu heulen. Meine Gefühle übermannen mich, und Robins Mutter Gerda, meine Fast-Schwiegermutter, weiß gar nicht, wie ihr geschieht. Sie wusste zwar von meiner Operation, aber nicht genau, wo ich an diesem Morgen gewesen war.

»Myri, was ist denn mit dir los?«

Ich kann es nicht erklären und drücke ihr kurzum den Befund in die Hand. Es dauert nur Sekunden, und ihre Gesichtsfarbe wechselt chamäleonartig von kreidebleich zu tomatenrot. In einem Comic wären jetzt um ihren Kopf herum Gedankenblasen voller Fragezeichen aufgepoppt. Ich kann sie förmlich sehen, während Gerda mit weinerlicher Stimme beginnt zu stammeln: »Und jetzt?«

Und jetzt? Blöde Frage, das wüsste ich auch gern. Ich tappe ja selbst völlig im Dunkeln, und es ist genau dieses Gefühl der Ohnmacht, das mich schier wahnsinnig werden lässt. Was weiß ich, was auf mich zukommt? Was passiert jetzt mit mir? Werde ich Basti noch aufwachsen sehen oder muss ich schon bald die Radieschen von unten anknabbern? Tausend Fragen schwirren mir durch den Kopf, doch die bespreche ich lieber mit meiner Mama am Telefon.

»Kind, das wird schon nicht so schlimm sein«, höre ich sie mit leiser und wahrscheinlich aus ihrer Sicht beruhigend gemeinter Stimme sagen.

What the fuck? Hat sie nicht verstanden, was ich ihr da gerade gesagt habe?

»Mom, ich habe Krebs!«

Mit ihrer Larifari-Reaktion kann und will ich gerade mal so gar nichts anfangen und bin froh, als ich sie wieder los bin und mich bei der Arbeit für den Rest der Woche krankmelden kann. Irgendwie muss ich versuchen, runterzukommen. Mir ist einfach alles nur noch too much.

Zu Hause verkrieche ich mich und denke nach. Dabei wird mir klar, dass es wohl kaum Gleichgültigkeit ist, die meine Mutter so reagieren lässt. Es ist Angst. Angst, die eigene Tochter zu verlieren. Ja klar, Mom empfindet einfach schreckliche Furcht – genau wie ich.

Glücklicherweise ist da aber auch noch meine Oma, mein absoluter Goldschatz. Sie war in meinem Leben immer für mich da, wenn ich sie gebraucht habe, ob bei kleinen oder großen Wehwehchen, bei Liebeskummer oder Gott weiß was, mit ihrer ruhigen, besonnenen Art hat sie mir stets ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit gegeben, und so wird es auch jetzt sein, da bin ich mir absolut sicher.

Ich greife zum Telefon, wähle ihre Nummer, während mir direkt die Tränen in die Augen schießen. Als ich am anderen Ende der Leitung ihre Stimme höre, ist es vorbei. Ich schluchze nur noch vor mich hin, kann kein vernünftiges Wort, geschweige denn einen ganzen Satz rausbringen.

»Myri, bist du das? Was ist denn los, Kind?«

Es dauert eine gefühlte Ewigkeit, bis ich mich fange und meiner Oma die Schreckensnachricht überbringe.

»Oma, ich habe Krebs!«

Sie fackelt nicht lange, will auch gar keine weiteren Details wissen, sondern sagt genau das, was ich in dieser Situation hören will.

»Myriam, versuch, dich zu beruhigen. Ich weiß, das ist leichter gesagt als getan. Ich rufe mir jetzt ein Taxi und bin gleich bei dir.«

Glücklicherweise wohnt sie nicht allzu weit entfernt, sodass ich sie kurz darauf in die Arme schließen kann. Wir müssen beide weinen, doch Oma gelingt es sehr schnell, mich aufzubauen. Ich weiß nicht, wie sie das immer wieder schafft, aber das ist mir gerade auch völlig egal, Hauptsache, sie schafft es. Stundenlang reden wir miteinander, was mir einfach nur guttut. Oma kennt mich am besten und weiß, wie sie mich beruhigen und aufbauen kann. Sie macht mir Mut. Mut, mich der nun zweifelsohne schwierigsten Zeit meines Lebens zu stellen. Ich weiß, dass sie mich nicht allein lassen wird, und fühle mich auch schon viel besser, als sie abends wieder ins Taxi steigt und mir zum Abschied noch mal die einzig richtigen Worte zuruft: »Myriam, gemeinsam schaffen wir das!«

Am nächsten Tag bin ich dann tatsächlich wieder halbwegs fähig, mich dem Monster zu stellen, das sich bei mir eingenistet hat und auf den hässlichen Namen Krebs hört. Gemeinsam mit meiner Mutter gehe ich noch einmal zu meinem alten Frauenarzt. Genau die richtige Entscheidung, denn der schafft es zumindest halbwegs, mich ein klein wenig zu beruhigen. Allerdings möchte er auch, dass ich bei der gynäkologischen Onkologie vorstellig werde, um möglichst fix eine weiterführende Untersuchung anzustreben. Ich weiß nicht, warum, aber Worte wie »schnellstmöglich« haben mich nie wirklich gestresst. Jetzt schon, und wie!

Dennoch schaffe ich es wie üblich nicht, direkt einen Termin zu vereinbaren. Vielmehr übe ich mich im Verdrängen, und darin bin ich wirklich gut. Decke über den Kopf und bloß niemanden an mich heranlassen. Mir geht’s ja gut, zumindest fühle ich mich körperlich topfit. Müdigkeit? So etwas kenne ich nicht. Und das fiese Ding da unten? Das ist ja raus, warum also aufregen?

An Arbeit ist trotz alldem nicht zu denken. Zu viel schwirrt mir durch den Kopf. Erst recht, seit mir eine besorgte Arbeitskollegin, eine Namen tanzende Anthroposophin, am Telefon in den Kopf gesetzt hat, dass meine gesundheitliche Situation als Botschaft zu verstehen sei, ihr Keim ganz sicher in irgendwelchen unverarbeiteten Kindheits- oder Jugenderlebnissen stecke. Mit dem, was sie sagte, lieferte sie mir den richtigen Stoff für unendlich viele schlaflose Nächte. Ob da etwas dran ist?

Na ja, tatsächlich eignet sich mein Leben bislang nicht unbedingt als Vorlage für den nächsten Rosamunde-Pilcher-Schmachtfetzen. Turbulent, das beschreibt es vielleicht am besten, schicksalhaft noch besser. Aufgewachsen in Merced, Kalifornien (USA), habe ich schon als kleines Mädchen so manche Höhen, aber noch viel, viel mehr Tiefen erlebt. Nach dem Selbstmord meines Vaters lebte ich mit meiner deutschen Mutter und meinem amerikanischen Stiefvater in einer kleinen Stadt bei Merced. Nach außen hin waren wir eine ganz normale bürgerliche Kleinfamilie, die ihren »American way of life« lebte. Tatsächlich aber wuchs ich in einer Welt auf, die aus Schmerz und Enttäuschung gebaut war und jederzeit einzustürzen drohte. Mein einziger Halt: Jessica, meine beste Freundin. Wir verbrachten fast jeden Tag miteinander, machten all das, was junge Mädchen eben gemeinsam anstellen. Für mich aber war es nicht nur eine normale Freundschaft, sondern ein kurzzeitiges Entfliehen aus der schrecklichen Realität meines Elternhauses, das geprägt war von Gewalt und Grausamkeit.

Nach der Trennung meiner Eltern zogen meine Mutter, mein kleiner Bruder und ich nach Deutschland. Das weit entfernte und mir so unendlich fremde Land sollte mir, anders als von meiner Mutter geplant, jedoch kein besseres Leben bescheren. Freunde fand ich erst einmal so gut wie keine und schnell entwickelte ich enorme Abneigungen gegen alles und jeden – auch gegen mich selbst.

Mein Dasein wurde immer mehr zu einer Abfolge zahlloser unglücklicher Ereignisse, die 1996, ich war gerade einmal 19 Jahre alt, in einer schweren Fehlgeburt gipfelten, die mich fast mein Leben gekostet hätte. Vier Jahre später wurde ich wieder schwanger, und mit Sebastian trat mein ganz persönlicher Sonnenschein in mein Leben. Vieles schien sich wie von selbst zum Positiven zu wenden. Bis jetzt!

Je mehr ich in meiner Vergangenheit wühle, desto unruhiger werde ich. Ob meine Kollegin mit ihrer Theorie vielleicht doch recht hat? Egal, jedenfalls spüre ich plötzlich eine derartige Kraft in mir aufsteigen, die ich bis dahin noch nicht von mir kannte. Ich kann selbst fast nicht glauben, was ich in all den Jahren meines noch jungen Lebens bereits erleiden musste. Und noch weniger kann ich glauben, dass ich das alles überstanden habe und immer noch lebe. Da werde ich ja wohl das bisschen Krebs auch noch schaffen. Da ich nicht weiß, was nun alles auf mich zukommen und wie schlimm es noch werden wird, entscheide ich mich schweren Herzens, meinen kleinen Schnubbel Basti eine Zeit lang zu Robin und Oma Gerda zu geben. In dem großen Haus mit dem riesigen Garten wird es ihm gut gehen, da bin ich mir ganz sicher. Er soll auf keinen Fall sehen, wie ich leide. Das würde sein kleines Herzchen sicher nur schlecht verkraften können. Nein, das will ich auf keinen Fall! Ich fühle mich elend. Ist es die richtige Entscheidung, Basti bei seinem Papa und der Oma zu lassen? Er und ich getrennt, das geht doch einfach nicht.

Jessica redet mir gut zu. Ihr habe ich mittlerweile in endlos langen Telefonaten ebenfalls mein Leid geklagt, oh Gott, ich darf gar nicht an die Telefonrechnung denken. Auch sie hält es für das Beste, den Kleinen vor den Erfahrungen der schwierigen Zeit zu schützen, die mir zweifelsohne bevorsteht. Jessi ist es auch, die es schafft, mich von einem Onkologietermin zu überzeugen, den ich kurz darauf wahrnehme. Wenige Tage zuvor hatte mich meine Internistin schon einmal von meiner größten Angst befreit: Ich habe keine Metastasen im Körper – yeah!

Die Freude war allerdings nicht von langer Dauer und schlägt mit Betreten der Onkologie in ein seltsames Gefühl der Beklommenheit um. Es ist ein Trauerspiel. Einfach furchtbar. Ich will sie einfach nicht sehen, all die kranken Menschen, die traurig ihre Infusionsständer durch die endlos langen Krankenhausgänge schieben. Oder die vielen kahlen Köpfe, auf denen vielleicht bis vor Kurzem noch wunderschönes Haar gewachsen ist. Nein, all das will ich mir wirklich nicht antun, wohl aus Angst, selbst bald so zu enden. Nun bin ich aber hier, auch wenn meine Freundin mich regelrecht dazu zwingen musste. Und was soll ich sagen? Es ist genau das Bild, das mir meine Synapsen zuvor so detailgetreu angekündigt hatten, ein Bild des Grauens und unendlicher Traurigkeit.

Es dauert nicht allzu lange, bis ich ins Behandlungszimmer gerufen werde. Gedankenversunken nehme ich es kaum wahr, und meine Mutter, die mich begleitet, muss mich regelrecht zwingen, aufzustehen. Eine junge Ärztin, nur wenig älter als ich, begrüßt mich mit einem netten Lächeln, um mir gleich darauf schonungslos meine Situation vor Augen zu führen – mit der Wucht eines Boxhandschuhs: »Das sieht wirklich nicht gut aus, Frau von M. Als ich Ihren Befund gelesen habe, musste ich mich erst einmal mit einem Kollegen beraten, so etwas habe ich tatsächlich noch nie gesehen, zumindest nicht bei einer Patientin Ihres Alters!«

Bäm! – Das hat gesessen. Ich bin also etwas ganz Besonderes, wusste ich doch schon immer. Bringen aber tut mir das in diesem Fall wohl nichts, denn ich fühle mich schlagartig hundeelend. Wenn nicht einmal eine Frau, die Tag für Tag Krebspatienten behandelt, weiß, was sie mit mir anfangen soll, muss mein Schicksal ja quasi schon besiegelt sein.

Die Medizinerin merkt mir meine Unsicherheit an und macht endlich das, was sämtliche ihrer Kollegen zuvor versäumt haben. Sie erklärt mir en détail, was mit mir los ist, und macht mir klar, was das alles mit mir anstellen kann. Ich werde kleiner und kleiner, während ich ihr so zuhöre. Abklatschmetastasen, oh mein Gott, was bitte ist das?