10,99 €

Mehr erfahren.

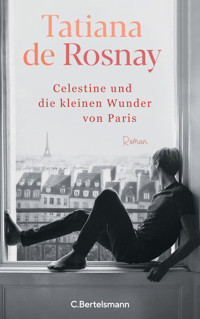

- Herausgeber: C. Bertelsmann Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Ein aufwühlendes Familientreffen in Paris bringt verborgene Geheimnisse ans Licht

Als die Malegardes sich zu einem Familienfest in Paris treffen, gehen monsunartige Regenfälle auf die Stadt nieder. Die beinahe apokalyptischen Wetterverhältnisse spiegeln die Konflikte wider, die zwischen den Eltern und ihren erwachsenen Kindern schwelen. Und je länger die Familie durch den Regen gezwungen ist, gemeinsam im Hotel auszuharren, umso mehr spitzt sich die Situation zu. Nachdem der Vater im Restaurant zusammengebrochen ist, fasst Linden, der Sohn, endlich den Mut, sich ihm an seinem Krankenbett zu offenbaren. Doch auch der Vater hat ein erschütterndes Geheimnis, das ans Licht drängt …

»Tief psychologisch, aber leicht geschrieben. Mitreißend.« Madame

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 474

Veröffentlichungsjahr: 2019

Sammlungen

Ähnliche

Zum Buch:

Die Familie Malegarde trifft sich in Paris. Das Familienoberhaupt Paul, ein berühmter Baumexperte, wird siebzig und die Hochzeit mit seiner amerikanischen Frau Lauren jährt sich zum vierzigsten Mal. Tochter Tilia reist aus London an, wo sie mit Mann und Tochter Mistral als Künstlerin lebt, und Sohn Linden, ein angesehener Fotograf, kommt aus Los Angeles zur Feier. Schon bei der Ankunft bemerken Tilia und Linden, dass der Vater kraftlos wirkt. Und auch das Wetter gestaltet sich unwirtlich. Es regnet ununterbrochen, die Seine droht über die Ufer zu treten, sodass die vier das Hotelzimmer kaum verlassen können. Die apokalyptischen Wetterverhältnisse spiegeln die Schwere, die auf der Familie lastet. Vieles wurde in den Jahren von einem Mantel des Schweigens umhüllt.

Die Ereignisse spitzen sich zu, als Paul bei der Feier im Restaurant zusammenbricht und ins Koma fällt. Linden hält am Krankenbett Wache – und fasst endlich den Mut, sich seinem Vater gegenüber zu öffnen. Doch auch der Vater hat ein erschütterndes Geheimnis, das er sein Leben lang mit sich trug und das der Schlüssel zu seiner Liebe zu den Bäumen, allen voran den Linden, ist …

Zum Autor:

Tatiana de Rosnay lebt als Tochter einer Engländerin und eines französischen Biologen in Paris. Sie hat bisher elf Romane geschrieben, von denen fünf auf Deutsch erschienen. Ihre Romane wurden weltweit 13,5 Millionen Mal verkauft. Mehrere ihrer Werke wurden verfilmt, neben Sarahs Schlüssel auch Moka und Bumerang. Fünf Tage in Paris eroberte auf Anhieb die Nummer eins der französischen Bestsellerliste und wurde von der Presse begeistert besprochen.

Tatiana de Rosnay

Fünf Tage in Paris

Aus dem Englischen von Nathalie Lemmens

ROMAN

C. Bertelsmann

Die Originalausgabe wurde unter dem englischen TitelThe Rain Watcher verfasst und erschien zuerst 2018 unter dem Titel Sentinelle de la pluiebei Éditions Héloïse d’Ormesson, Paris.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

© 2018 Éditions Héloïse d’Ormesson, Paris

© der deutschsprachigen Ausgaben: 2018 beim C. Bertelsmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH Neumarkter Str. 28, 81673 München

Redaktion: Gerhard Seidl

Umschlaggestaltung: www.buerosued.de, München

Umsetzung eBook: Greiner & Reichel, Köln

ISBN 978-3-641-23588-8V002

www.cbertelsmann.de

Für meine Familie

And the stars look very different today.

David Bowie, Space Oddity,1969

EINS

Hin schritt ich an des Flusses SeiteEin altes Buch in Händen nochGleich ist die Seine meinem LeideSie strömen unversieglich beide

Guillaume Apollinaire, »Marie«

Ich werde mit dem Baum beginnen. Denn alles beginnt – und endet – mit dem Baum. Er ist der größte von allen, wurde lange vor den anderen gepflanzt. Ich weiß nicht genau, wie alt er ist. Drei-, vierhundert Jahre vielleicht. Er ist alt und mächtig. Er hat schreckliche Stürme überstanden, sich gegen unbändige Winde gestemmt. Er hat keine Angst.

Der Baum ist nicht wie die anderen. Er lebt in seinem eigenen Rhythmus. Für ihn beginnt der Frühling später, wenn alle anderen bereits blühen. Erst Ende April sprießen langsam die neuen, ovalen Blätter, und auch das nur an den oberen und mittleren Ästen. Überall sonst sieht er abgestorben aus. Knorrig, grau und verwittert. Er stellt sich gerne tot. So klug ist er. Dann brechen wie in einer gewaltigen Explosion plötzlich alle Blattknospen auf. Und triumphierend steht er da mit seiner hellgrünen Krone.

Hier oben kann mich niemand finden. Die Stille macht mir nichts aus. Es ist auch gar keine echte Stille, denn sie ist von zahllosen leisen Geräuschen erfüllt. Dem Rascheln der Blätter. Dem Seufzen des Windes. Dem Summen einer Biene. Dem Zirpen der Grillen. Dem Flattern eines Vogelflügels. Wenn der Mistral durch das Tal fegt, klingen Tausende raschelnder Zweige wie das Meer. Hierher kam ich zum Spielen. Das war mein Königreich.

Ich erzähle diese Geschichte jetzt, ein einziges Mal, damit ich sie nie wieder zu erzählen brauche. Ich kann nicht gut mit Worten umgehen, weder mit gesprochenen noch mit geschriebenen. Wenn ich dies hier fertig habe, werde ich es verstecken. Irgendwo, wo es nicht gefunden wird. Niemand weiß davon. Und niemand wird je davon erfahren. Ich habe nie darüber gesprochen. Ich werde es aufschreiben und keinem Menschen zeigen. Die Geschichte wird auf diesen Seiten bleiben wie eine Gefangene.

»So geht das jetzt schon seit zwei Wochen«, sagt der Taxifahrer verdrossen. Es regnet in Strömen, ein silbriger, rauschender Vorhang, der alles Tageslicht verschluckt. Es ist erst zehn Uhr morgens, doch Linden kommt es vor wie eine feucht schimmernde Abenddämmerung. Der Fahrer sagt, er wolle endgültig weg von hier, fortziehen aus Paris, zurück in die warme Sonne seiner Heimat Martinique. Als der Wagen den Flughafen Charles de Gaulle verlässt und sich durch den Stau auf der Autobahn Richtung Paris und dann über den Ring um die Stadt quält, muss Linden ihm unwillkürlich recht geben. In den triefnassen Vorstädten drängen sich die trostlosen Umrisse würfelförmiger Gebäude aneinander, verziert mit grellen, im Regen flackernden Leuchtreklamen. Er bittet den Fahrer, das Radio einzuschalten, und der Mann macht eine Bemerkung über sein perfektes Französisch – »für einen Amerikaner«. Linden grinst. Das passiert ihm jedes Mal, wenn er nach Paris zurückkommt. Er sei Frankoamerikaner, antwortet er, in Frankreich geboren, französischer Vater, amerikanische Mutter, er spreche beide Sprachen fließend und vollkommen akzentfrei. Was sagt er dazu, hm? Der Fahrer lacht leise und fummelt am Radio herum. Nun, Monsieur sehe definitiv aus wie ein Amerikaner, nicht wahr, groß, sportlich, Jeans, Sneaker, ganz anders als die Pariser mit ihren schicken Anzügen und Krawatten.

In den Nachrichten ist von nichts anderem die Rede als der Seine. Linden hört zu, während sich die quietschenden Scheibenwischer einen endlosen Kampf mit dem Regen liefern. Seit fünf Tagen, dem 14. Januar, steigt der Fluss unaufhörlich an, das Wasser schwappt schon um die Knöchel des Zuaven. Linden weiß, dass die riesige steinerne Statue eines Kolonialsoldaten direkt unterhalb des Pont de l’Alma der Bevölkerung als Wasserstandsanzeiger dient. Bei der großen Flut von 1910 ist das Wasser sogar bis an die Schultern des Zuaven gestiegen. Der Fahrer atmet tief aus, man könne einen Fluss nun einmal nicht davon abhalten, über die Ufer zu treten, sagt er, es sei sinnlos, gegen die Natur anzukämpfen. Die Menschen müssten endlich aufhören, der Natur ins Handwerk zu pfuschen, das hier sei ihre Art zurückzuschlagen. Während sich der Wagen zentimeterweise durch den stockenden Verkehr schiebt und der Regen unerbittlich auf das Autodach prasselt, fällt Linden die E-Mail wieder ein, die ihm das Hotel am Dienstag geschickt hat.

Sehr geehrter Monsieur Malegarde,

wir freuen uns, Sie von Freitag, 19. Januar, nachmittags bis Sonntag, 21. Januar, abends in unserem Haus begrüßen zu dürfen (mit spätem Check-out, wie von Ihnen gewünscht). Wir müssen Ihnen allerdings mitteilen, dass die Verkehrssituation in Paris aufgrund des steigenden Wasserstands der Seine problematisch werden könnte. Glücklicherweise liegt das Chatterton Hotel im vierzehnten Arrondissement und somit nicht in einem von Überschwemmungen bedrohten Bereich. Wir werden daher von diesen Unannehmlichkeiten nicht betroffen sein. Aktuell meldet uns die Präfektur, dass keinerlei Grund zur Sorge besteht; trotzdem legen wir Wert darauf, unsere Gäste stets über alle Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten. Bitte informieren Sie uns, falls wir Ihnen in irgendeiner Weise behilflich sein können.

Mit freundlichen Grüßen

Linden hat die Mail am Flughafen von L. A. gelesen, kurz vor dem Abflug nach New York, wo er eine britische Schauspielerin für Vanity Fair fotografieren sollte. Er hat die Nachricht an seine Schwester Tilia in London und an seine Mutter Lauren im Département Drôme weitergeleitet, die ihn an jenem Freitag in Paris treffen sollten. Paul hatte er nicht ins Adressfeld eingefügt, weil sein Vater E-Mails nicht mag, nur Briefe und Postkarten. Die Antwort seiner Schwester, die ihn Stunden später bei der Landung am Flughafen JFK erreichte, entlockte ihm ein kurzes Lachen.

Hochwasser?! Was?! Schon wieder? Weißt du nicht mehr, dass es letzten November schon einmal ein grässliches Hochwasser in Paris gab? Und was ist mit dem von Juni 2016? Wir haben ewig gebraucht, um dieses verdammte Wochenende zu organisieren, und jetzt das?!

Die Nachricht endete mit einer Reihe wütender Emoticons. Später antwortete seine Mutter ihnen beiden: Wir kommen notfalls auch per Boot, ich schleife euren Vater schon von seinen Bäumen weg! Damit wir endlich wieder einmal zusammen sind! Wir sagen dieses Familientreffen unter keinen Umständen ab! Bis Freitag, meine Lieben!

Die Familie Malegarde kam in Paris zusammen, um Pauls siebzigsten Geburtstag sowie Pauls und Laurens vierzigsten Hochzeitstag zu feiern.

Linden hatte keinen weiteren Gedanken an die Warnung des Hotels verschwendet. Als er New York am Donnerstagabend in Richtung Paris verließ, fühlte er sich erschöpft. Es waren zwei anstrengende Tage gewesen, und er hatte schon mehrere arbeitsreiche Wochen rund um den Globus hinter sich. Er wäre lieber zurück nach San Francisco geflogen, nach Hause in die Elizabeth Street, zu Sacha und den Katzen. Im vergangenen Monat hatte er weder Sacha noch die Katzen häufig zu Gesicht bekommen. Rachel Yellan, seine unermüdliche Agentin, hatte für ihn einen Job nach dem anderen an Land gezogen, eine schwindelerregende Hetzjagd von Stadt zu Stadt, die ihn völlig ausgelaugt hatte, sodass er sich jetzt nach einer Pause sehnte. Doch das schmale blaue Haus in Noe Valley und seine geliebten Bewohner würden warten müssen, bis dieses besondere Familienfest vorüber war. »Nur wir vier«, hatte seine Mutter vor Monaten gesagt, als sie die Hotelzimmer und den Tisch im Restaurant reserviert hatte. Beim Start des Flugzeugs fragte er sich, ob er sich darauf freute. Sie waren nicht mehr oft zu viert zusammen gewesen, seit er 1997 mit fast sechzehn Jahren Sévral und Vénozan, das Familienanwesen seines Vaters, verlassen hatte. Er sah seine Eltern ein-, zweimal im Jahr und seine Schwester bei jedem seiner recht häufigen Aufenthalte in London. Warum bloß klang »nur wir vier« so anheimelnd und unheilvoll zugleich?

Während des Flugs nach Paris las Linden den Figaro, und mit plötzlicher Sorge erkannte er, dass die vom Hotel geschilderte Situation tatsächlich beunruhigend war. Wie Tilia geschrieben hatte, war die Seine nach einem regenreichen Sommer und Herbst Ende November schon einmal über die Ufer getreten, genau wie zuvor bereits im Juni 2016. Argwöhnisch hatten die Pariser den Zuaven und die um seine Schienbeine plätschernden Wellen beobachtet. Zum Glück war der Strom damals nicht noch weiter angeschwollen. Der Figaro erklärte, dass man dank moderner Technik ein Hochwasser inzwischen drei Tage im Voraus prognostizieren könne, was ausreichend Zeit für Evakuierungen ließ. Das aktuelle Problem sei jedoch der sintflutartige Regen, der immer noch nicht nachgelassen habe. Wieder steige der Pegelstand des Flusses, und zwar bedrohlich schnell.

Nach einigen Staus und weiteren alarmierenden Beiträgen im Radio überquert das Taxi am Pont de la Concorde die Seine. Der Regen fällt so dicht, dass Linden den Fluss unter sich kaum erkennen kann, er sieht lediglich, dass die tosenden Fluten von ungewöhnlich viel Schaum bedeckt zu sein scheinen. Das Taxi kriecht durch das zentimeterhohe Wasser auf dem Boulevard Saint-Germain und dem Boulevard Raspail und erreicht kurz hinter der Metrostation Vavin schließlich das Chatterton. Linden braucht keine Minute, um auszusteigen und vom Wagen zum Hoteleingang zu spurten, doch schon klebt ihm das dunkelblonde Haar am Kopf, und der Regen läuft ihm in den Nacken und durchweicht seine Socken. Die eisige Winterluft hüllt ihn ein und scheint ihm in die Lobby zu folgen. Dort wird er von einer lächelnden Rezeptionistin empfangen. Zitternd und mit tropfendem Haar erwidert er ihr Lächeln, reicht ihr seinen französischen Ausweis (er hat zwei) und quittiert ihr »Bienvenue, Monsieur Malegarde« mit einem Nicken. Ja, seine Schwester werde im Lauf des Tages mit dem Eurostar eintreffen, und seine Eltern kämen per Zug aus Montélimar. Nein, er könne nicht genau sagen, um wie viel Uhr. Ob er wisse, dass der Zug seiner Eltern wegen der Überschwemmungsgefahr nicht an der Gare de Lyon ankomme, sondern zur Gare Montparnasse umgeleitet werde? Nein, davon hat er nichts gehört. Aber dann wird ihm klar, dass das viel praktischer ist, denn der Bahnhof Montparnasse ist keine fünf Minuten vom Chatterton entfernt.

Die Rezeptionistin, die laut Namensschild Agathe heißt, reicht ihm seinen Ausweis und den Zimmerschlüssel und versichert ihm, nicht zu überschwänglich, wie sehr sie seine Arbeiten bewundere und welche Ehre es sei, ihn im Hotel begrüßen zu dürfen. Ob er auch zur Fashion Week hier sei? Er bedankt sich, dann schüttelt er den Kopf. Er sei wegen einer Familienfeier hier, an diesem Wochenende werde er nicht arbeiten; in den nächsten Tagen stehe kein einziges Shooting in seinem Terminkalender, er genieße eine wohlverdiente Auszeit. Er habe nur eine Kamera mitgebracht, erzählt er ihr, seine geliebte alte Leica, den Rest der Ausrüstung habe er in New York bei seiner Agentin gelassen, und die einzigen Menschen, die er hier zu fotografieren gedenke, seien seine Eltern und seine Schwester. Die Fashion Week stehe ganz bestimmt nicht auf seinem Programm, diese schillernden, auf ihren High Heels herumstöckelnden Geschöpfe überlasse er liebend gern ihrer glamourösen Laufstegwelt. Die Rezeptionistin lacht. Sie habe im Fernsehen gehört, dass die Fashion Week abgesagt werden könne, falls der Wasserstand der Seine weiter so bedrohlich steige, sagt sie. Linden schnaubt verächtlich, doch gleich darauf verspürt er einen jähen Anflug von schlechtem Gewissen und muss unwillkürlich daran denken, was es bedeuten würde, wenn die morgen beginnende Fashion Week tatsächlich abgesagt würde, welch ungeheure Verschwendung von Arbeit, Zeit und Geld. Dann kommt die Rezeptionistin auf seinen Vater zu sprechen und bemerkt voller Hochachtung, welche Freude es sei, »Mr. Treeman« bei ihnen zu haben. Belustigt registriert Linden ihren Eifer – sie ahnt ja nicht, wie sehr ihr Vater diesen Spitznamen verabscheut, wie lächerlich er ihn findet und wie er mit seiner Berühmtheit hadert. Sein Vater sei so ein angesehener Mann, fährt sie fort, und sein Einsatz für die Rettung bedeutender Bäume auf der ganzen Welt einfach bewundernswert. Freundlich weist er sie darauf hin, dass sein Vater ein sehr zurückhaltender Mensch sei, nicht so ungezwungen und gesprächig wie er selbst, aber mit seiner Mutter, dem eigentlichen Star der Familie, werde sie eine Menge Spaß haben, und seine Schwester, Tilia Favell, sei ebenfalls eine ziemliche Nummer.

Das Zimmer im dritten Stock geht auf die Rue Delambre hinaus. Es ist warm, gemütlich und in Lila- und Cremetönen hübsch eingerichtet, wenn auch eine Spur zu klein für Lindens hochgewachsene Gestalt. Auf dem Tisch erwartet ihn ein Korb mit frischem Obst, Rosen, Pralinen und einer Flasche eisgekühltem Champagner, dazu eine handgeschriebene Begrüßungskarte der Hoteldirektorin, Madame Myriam Fanrouk. Er erinnert sich daran, wie seine Mutter das Chatterton ausgesucht hat, nachdem sie beschlossen hatte, diesen doppelten Anlass mit einem Wochenende in Paris zu feiern. Es wurde als »zauberhaftes Boutique-Hotel im Herzen von Montparnasse« gepriesen und hatte positive Bewertungen bei TripAdvisor. Linden hatte ihr die Organisation überlassen und lediglich seine Flüge gebucht, sobald er wusste, wie seine Terminplanung aussah – für einen freischaffenden Fotografen wie ihn keine einfache Sache. Lauren hat auch das Restaurant ausgewählt, in dem sie morgen zu Abend essen werden, die Villa des Roses, ein Sternerestaurant in der Rue du Cherche-Midi, gleich hinter dem Hotel Lutetia.

Wieso eigentlich Paris?, fragt er sich, während er seinen kleinen Koffer auspackt und das dunkelgrüne Samtjackett aufhängt, das er morgen Abend tragen wird. Tilia lebt mit ihrer Tochter und ihrem zweiten Mann, dem Kunstexperten Colin Favell, in London, Lauren und Paul wohnen in Vénozan nahe Sévral im Département Drôme, und er selbst ist zu Sacha nach San Francisco gezogen. Ja, warum Paris? Paris hat keine besondere Bedeutung für seine Eltern. Oder doch? Linden denkt darüber nach, während er sich auszieht, die feuchte Kleidung einfach fallen lässt und genüsslich unter die heiße Dusche steigt. Er weiß, dass sich seine Eltern während der extremen Hitzewelle des Sommers 1976 in Grignan kennengelernt haben, wo Paul als leitender Landschaftsgärtner für ein ambitioniertes Gartenbauunternehmen am Rand der kleinen Stadt arbeitete. Tilia und er kennen die Geschichte auswendig. Lauren, neunzehn Jahre jung, war zusammen mit ihrer zwei Jahre älteren Schwester Candice zum ersten Mal in Frankreich. Die beiden stammten aus Brookline, Massachusetts, und dies war ihr erster Besuch überhaupt in Europa. Sie hatten mit Griechenland angefangen, waren dann nach Italien weitergereist und fuhren anschließend über Nizza, Avignon und Orange in nördlicher Richtung durch Frankreich. Ein Zwischenstopp im Département Drôme war eigentlich nicht vorgesehen gewesen, aber es war zu heiß, um an diesem Tag noch weiterzufahren, und so hatten sie beschlossen, die Nacht in einer bescheidenen, aber einladenden Pension in Grignan zu verbringen. Zum Ausklang des drückenden Tages genossen die beiden Schwestern ein Glas eiskalten Rosé auf dem schattigen, kühlen Platz, neben dem plätschernden Brunnen mit der Statue der majestätischen Madame de Sévigné, deren eindrucksvolles Schloss auf der Hügelkuppe thronte, als Paul in seinem Pick-up angefahren kam. Er trug einen verwaschenen weißen Overall, der an Steve McQueen denken ließ, einen ausgefransten Strohhut, und zwischen seinen Lippen steckte eine selbst gedrehte Zigarette. Laurens Blick folgte ihm, während er den Wagen abstellte, verschiedene Topfpflanzen und Büsche von der Ladefläche wuchtete und sie in einen nahe gelegenen Laden schleppte. Er war breitschultrig, muskulös und mittelgroß, und als er den Hut abnahm, um sich über die verschwitzte Stirn zu wischen, sah sie, dass er bis auf einen flaumigen braunen Kranz im Nacken kaum noch Haare hatte. Fast kahl, aber noch jung, keine dreißig, schätzte sie. Candice fragte, warum sie den Kerl in dem Overall so anstarre, und Lauren flüsterte: »Sieh doch nur seine Hände.« Candice entgegnete verständnislos, dass sie an seinen Händen nichts Außergewöhnliches erkennen könne, und Lauren murmelte wie in Trance, sie habe noch nie jemanden gesehen, der Pflanzen auf diese Weise berühre. Ihr Vater, Fitzgerald Winter, betätigte sich als Hobbygärtner, genau wie ihre Mutter Martha. Die Mädchen lebten in einem grünen, baumbestandenen Viertel von Brookline in der Nähe von Fisher Hill, dessen Bewohner viel Zeit mit der Pflege ihrer Gärten verbrachten und, Schere und Gießkanne in den behandschuhten Händen, gespannt die Entwicklung eines Rosenstrauchs begutachteten. Aber dieser Mann war anders, und Lauren konnte den Blick nicht von seinen kräftigen, gebräunten Fingern abwenden. Fasziniert beobachtete sie, wie er den Kopf zur Seite neigte und jede einzelne Blume musterte, wie er über die Zweige und Blüten aller Pflanzen strich, mit denen er hantierte, wie er sie mit festem und zugleich zärtlichem Griff umschloss. Paul muss ihren eindringlichen Blick gespürt haben, denn endlich schaute er hoch und bemerkte die beiden ein Stück weit entfernt sitzenden Schwestern. Auch diesen Teil kennen Tilia und Linden zur Genüge. Obwohl Candice genauso hübsch war, sah er nur Lauren, ihre Beine, ihr langes Haar, ihre Mandelaugen. Er kam an ihren Tisch und reichte ihr schweigend einen Topf mit einem kleinen Olivenbaum. Sie sprach kaum Französisch und er kein Wort Englisch. Candice beherrschte die Sprache besser als ihre Schwester und konnte übersetzen, aber für die beiden war sie unsichtbar, nichts als eine Stimme, die die passenden Worte wählte. Sein Name war Paul Malegarde, er war achtundzwanzig Jahre alt und wohnte ein paar Kilometer weiter in der Nähe von Sévral an der Straße nach Nyons. Er liebte Pflanzen, vor allem Bäume, und er hatte einen wunderbaren Lindenhain auf seinem Anwesen Vénozan. Ob sie ihn sich vielleicht einmal ansehen wolle? Er könne sie mitnehmen, wenn sie Lust habe. Oh, sie und ihre Schwester wollten morgen schon weiterfahren, zuerst nach Paris, anschließend nach London und dann, am Ende des Sommers, wieder zurück nach Hause. Aber vielleicht könnte sie auch ein wenig länger bleiben, mal sehen … Als Lauren aufstand, um ihm die Hand zu schütteln, überragte sie ihn, doch keinem von beiden schien dies auch nur das Geringste auszumachen. Sie mochte seine klugen blauen Augen, sein seltenes Lächeln, sein ausgedehntes Schweigen.

»Er sieht nicht halb so gut aus wie Jeff«, sagte Candice danach. Jeff war Laurens adretter Bostoner Freund. Lauren zuckte mit den Schultern. Sie würde Paul später beim Brunnen treffen. In jener Nacht schien der Vollmond. Die Hitze flaute nicht ab. Candice war nicht mehr da, um für sie zu übersetzen, aber sie brauchten sie auch nicht. Es wurde nicht viel gesprochen. David Bowie, Pauls Lieblingssänger, klang aus dem Kassettendeck des Pick-ups, während sie zu den Sternen aufschauten und ihre Hände sich kaum berührten. Jeffrey van der Haagen schien Tausende Meilen weit weg zu sein. Lauren Winter schaffte es nicht nach Paris und London, und sie kehrte am Ende dieses glühend heißen Sommers 1976 auch nicht nach Boston zurück. Sie besuchte Vénozan und ging nie wieder weg.

Linden schnappt sich ein Handtuch, trocknet sich ab und schlüpft in einen Bademantel. Er weiß noch, wie seine Mutter sagte, sich in Paris zu treffen sei für sie alle vier praktischer. Damit hatte sie zweifellos recht. Und das Wochenende solle nur ihnen gehören, hatte sie klargestellt, »keine Partner, keine Kinder«. Das bedeutete weder Colin noch Mistral (Tilias Tochter aus erster Ehe) oder Sacha. Nur sie vier. Er zieht den Vorhang zurück und schaut hinaus in den Regen, der auf das glänzende Pflaster prasselt. Nur wenige Passanten hasten durch das Nass. Seine Mutter hat für den kommenden Tag mehrere Spaziergänge und Museumsbesuche vorgesehen. Der Regen und die Kälte werden ihre Pläne durcheinanderbringen. Ein trüber Nachmittag in Paris und drei Uhr morgens in San Francisco. Er denkt an Sacha in dem großen Schlafzimmer unterm Dach, das dunkle, zerzauste Haar auf dem Kissen, ruhig und gleichmäßig atmend. Sein Handy piept, er dreht sich um und nimmt es aus der Manteltasche. Schon angekommen, Alter? Tilia nennt ihn immer »Alter«, und er revanchiert sich mit »Schatzi«. Bin in meinem Zimmer, Schatzi. Nr. 46.

Kurz darauf ertönt ein energisches Klopfen. Als er die Tür öffnet, steht seine triefnasse Schwester vor ihm, das feuchte Haar klebt ihr am Kopf, und an ihren Augenbrauen und Wimpern zittern Tröpfchen. Sie verdreht die Augen, streckt die Arme aus und taumelt wie ein Zombie auf ihn zu. Er muss lachen. Sie umarmen einander, und wie immer ist sie klein, verglichen mit ihm, klein, aber stämmig, genau die gleiche Statur wie ihr Vater, mit den gleichen breiten Schultern, dem gleichen kantigen Kinn, den gleichen spöttischen blauen Augen.

Wenn Linden und Tilia zusammen sind, wissen sie nie, für welche Sprache sie sich entscheiden sollen. Sie sind mit beiden aufgewachsen, sprechen Englisch mit ihrer Mutter und Französisch mit ihrem Vater, untereinander jedoch bedienen sie sich eines verwirrend schnellen Gemischs aus beidem, eines frenglischen Potpourris aus Slang und privaten Spitznamen, von dem allen anderen der Kopf dröhnt. Während Tilia sich erst mit einem Handtuch, dann mit dem Föhn die Haare trocknet, stellt Linden fest, dass sie zugenommen hat, seit er sie kurz vor dem Sommer bei einem Zwischenstopp in London das letzte Mal gesehen hat. Aber die neuen Rundungen stehen ihr, sie verleihen ihr eine Weiblichkeit, die ihr früher gelegentlich abging. Sie war schon immer ein Wildfang, die Art von Mädchen, das auf Bäume klettert, mit den Männern im Dorf Pétanque spielt, auf zwei Fingern pfeift und flucht wie ein Pirat. Sie hat keinerlei Sinn für Stil, Make-up oder Schmuck, doch Linden fällt auf, dass sie heute eine gut geschnittene, wenn auch pitschnasse marineblaue Hose und eine dazu passende Jacke, schicke schwarze Stiefel und eine goldene Kette trägt. Als er ihr ein Kompliment über ihr Aussehen macht, formt sie, übertönt vom Lärm des Föhns, mit den Lippen das Wort »Mistral«. Tilias selbstsichere achtzehnjährige Tochter, Modestudentin mit baskischem Vater (einem berühmten Koch), fungiert als ihre Modepolizei, und es scheint, als zahlten sich ihre Bemühungen allmählich aus. Mit nunmehr trockenem Haar durchquert Tilia das Zimmer, schaltet den Fernseher ein und sagt, sie wolle sehen, was es Neues über den Fluss gebe. Linden bemerkt, dass sie stärker hinkt als sonst.

Sie reden nie über den Autounfall, den Tilia 2004 mit fünfundzwanzig hatte. Sie weigert sich, ihn auch nur zu erwähnen. Linden weiß, dass sie damals beinahe gestorben wäre, dass Teile ihres linken Beins und der Hüfte ersetzt wurden, dass sie mehrere schwere Operationen über sich ergehen lassen musste und sechs Monate im Krankenhaus lag. Der Unfall ereignete sich in der Nähe von Arcangues auf der Rückfahrt nach Biarritz, als sie mit ihren besten Freundinnen von einer Party kam. Eines der Mädchen sollte in der darauffolgenden Woche heiraten. Sie hatten einen Wagen mit Fahrer gemietet, um unbeschwert trinken zu können. Um drei Uhr morgens krachte ein Betrunkener, der mit überhöhter Geschwindigkeit die schmalen, kurvigen Straßen entlangraste, in ihren Van. Vier der Mädchen waren auf der Stelle tot, ebenso wie ihr Chauffeur und der andere Fahrer. Tilia war die einzige Überlebende dieses schlagzeilenträchtigen Unfalls. Sie brauchte Jahre, um darüber hinwegzukommen, nicht nur körperlich, sondern auch seelisch. Ein paar Jahre später, 2008, zerbrach ihre Ehe mit Eric Ezri, und ihr wurde das Sorgerecht für ihre einzige Tochter zugesprochen. Manchmal fragt sich Linden, ob seine Schwester diese Tragödie jemals wirklich verwunden hat, ob sie sich darüber im Klaren ist, welchen Tribut diese gefordert hat, als hätte sie ein Stück aus ihrem Leben gerissen.

»Wie geht’s Colin?«, fragt er vorsichtig, als Tilia auf den Nachrichtenkanal schaltet. Sie wissen beide – die ganze Familie weiß es –, dass ihr eleganter britischer Ehemann, ein berühmter, auf die Gemälde alter Meister spezialisierter Kunstexperte bei Christie’s, ihr charmanter, brillentragender Gatte mit seiner glatten Haut, seinem geistsprühenden Small Talk und dem blendenden Lächeln, Alkoholiker ist. Nicht der angenehm beschwipste Gesellschaftstrinker, der, ein Glas lauwarmen Champagner in der Hand, auf Partys herumtorkelt und in seinem Rausch harmlosen Unsinn absondert, sondern ein gewohnheitsmäßiger Säufer, der ständig Ärger macht, sich morgens um zehn schon den ersten Gin hinter die Binde kippt und abends völlig besinnungslos in einer Urinpfütze auf der Schwelle seines Hauses in der Clarendon Road liegt. Tilia sitzt auf der Ecke des Betts und hat den Blick auf den Fernseher gerichtet, wo alte Schwarz-Weiß-Fotos der Pariser Überschwemmung von 1910 vorbeiflimmern. Sie lässt sich Zeit mit ihrer Antwort. Nach einer Weile entgegnet sie tonlos, die Situation sei unverändert. Colin habe ihr versprochen, damit aufzuhören und wieder in die Klinik zu gehen (zum mittlerweile dritten Mal), aber es sei nicht besser geworden. Er bekomme inzwischen auch Probleme bei der Arbeit. Eine Zeit lang habe er es geheim halten können, aber jetzt nicht mehr. Sie sei es leid, und Colin sei sich dessen bewusst. Er sage, er liebt sie, und sie wisse auch, dass es stimmt, aber sie verliere allmählich die Geduld. Zum ersten Mal entdeckt Linden bei seiner Schwester eine Spur von Trotz. In ihren Zügen spiegeln sich Verbitterung und Groll. Als sie Colin Favell 2010 heiratete, hatte sie keine Ahnung, dass er Alkoholiker war. Das hatte er geschickt vor ihr verborgen. Er war elegant und attraktiv. Neunzehn Jahre älter als sie? Na, wenn schon! Das merkte man ihm nicht an. Er sah umwerfend aus, dieses verführerische Mick-Jagger-Lächeln, diese Zähne. Er war genau wie sie schon einmal verheiratet gewesen und hatte zwei erwachsene Söhne. Sie hatten sich in London kennengelernt, bei einer Auktion, die Tilia mit einer Freundin besucht hatte. Mistral mochte ihn auch. Anfangs. Doch nach der Hochzeit kam Stück für Stück die Wahrheit ans Licht. Der Alkohol, die Lügen, die Boshaftigkeit. Er hat sie nie geschlagen, weder sie noch Mistral, aber seine Beschimpfungen sind widerliche Giftpfeile.

Tilia wird nächstes Jahr vierzig, wie sie ihrem Bruder mit einem schiefen Grinsen in Erinnerung ruft, jenes fürchterliche Alter, jene grässliche Zahl. Und ihre Ehe ist eine Katastrophe. Ihr Mann ist eine Katastrophe. Die Tatsache, dass sie keine Arbeit hat und von seinem Geld lebt, ist eine Katastrophe. Aber sie hat in ihrem Leben ja noch nie wirklich gearbeitet, also wer soll sie jetzt noch einstellen, in ihrem Alter, ohne jede Ausbildung oder Erfahrung? Was denn mit ihrer Malerei sei, fällt Linden ihr ins Wort. Ihre Malerei? Sie schnaubt höhnisch. Noch so eine Katastrophe! Unwillkürlich muss er lachen, und widerstrebend stimmt sie ein. Ja, natürlich male sie noch, es sei toll, und es rette sie, aber kein Mensch interessiere sich für ihre Bilder. Niemand wolle sie kaufen, zumindest nicht die versnobten Kunstfreunde ihres Mannes; die rümpften doch über alles die Nase, was kein Rembrandt ist. Ihr ganzes Leben ist eine Katastrophe, alles, bis auf ihre Tochter. Mistral, geboren während eines heftigen Sturms im Dezember 1999, ihr Baby, benannt nach dem mächtigen Nordwestwind, der durch Tilias Kindheit brauste, ist ihr ein und alles.

»Und wie geht’s Sacha?«, fragt sie, am Ende ihrer Tirade angelangt, munter.

Sacha geht es gut, ziemlich viel Arbeit im Start-up, reichlich Stress, aber mit Stress kann Sacha ja umgehen. Das einzige Problem sei, sagt Linden, dass sie sich im Moment nicht allzu oft sähen, weil er ständig um die Welt fliege, und dann diese Hochzeit, die sie wegen seiner ganzen Reisen immer wieder aufschöben, da müssten sie endlich einmal etwas unternehmen. Tilia erkundigt sich, ob ihr Vater Sacha mittlerweile kennengelernt habe. Nein, antwortet Linden, das habe er nicht. Lauren hat er Sacha 2014 in New York vorgestellt, und sie waren sich auf Anhieb sympathisch. Später haben sie sich noch einmal in Paris getroffen und sich wieder genauso gut verstanden. Ihr Vater verlasse Vénozan doch nur, um schützenswerte Bäume zu retten, nicht für Besuche bei seiner Familie. Ob Tilia das vergessen habe, fügt Linden trocken hinzu. Sie spielt mit ihrer Halskette. Glaube er etwa, ihr Vater wolle Sacha gar nicht kennenlernen? Linden hat mit der Frage gerechnet, seine Schwester nimmt nie ein Blatt vor den Mund, das ist es also nicht, was ihn überrascht. Aber er muss feststellen, dass er sie nicht beantworten kann. Er wirft einen Blick auf den Fernseher, wo gerade eine Karte mit dem Verlauf der Seine gezeigt wird, beunruhigende rote Pfeile markieren die hochwassergefährdeten Bereiche. Zögernd entgegnet er, dass er es nicht wisse. Er habe seinen Vater nie direkt danach gefragt und auch nicht mit Sacha darüber gesprochen. Alles, was er wisse, sei, dass er und Sacha seit fünf Jahren zusammen seien, dass sie heiraten wollten und dass Sacha Paul noch nie begegnet sei. Von Vénozan nach San Francisco sei es ja auch nicht gerade ein Katzensprung, gibt Tilia zu bedenken. Linden stimmt ihr zu, doch dann erinnert er sie daran, dass ihr Vater vor gar nicht so langer Zeit nach Kalifornien geflogen ist, irgendwo in die Nähe von Santa Rosa, um zu verhindern, dass eine Anpflanzung seltener Mammutbäume wegen der geplanten Verbreiterung einer Bahnstrecke abgeholzt würde. Eine Woche lang hat Paul zusammen mit seinen Anhängern, einer Schar von Baumpflegern, Dendrologen, Wissenschaftlern, Botanikstudenten, Aktivisten, Historikern, Naturfreunden und Umweltschützern, gegen die Behörden gekämpft. Es ist ihm tatsächlich gelungen, die Bäume zu retten, aber nicht ein einziges Mal hat er sich ins Auto gesetzt, um seinen Sohn zu besuchen und Sacha kennenzulernen, obwohl die Fahrt nur eine Stunde gedauert hätte. Es gab immer eine andere Entschuldigung: Er hatte zu viel zu tun, war zu müde oder musste noch irgendeinen anderen seltenen Baum retten.

Um das Thema zu wechseln, lenkt Linden Tilias Aufmerksamkeit auf die Nachrichten. Bei den Überschwemmungen im vergangenen November ist man dank der vier riesigen Seen, die zwischen 1949 und 1990 flussaufwärts angelegt wurden, einer Katastrophe offenbar knapp entgangen. Ein Drohnenvideo zeigt die Seen in der Nähe von Joigny und Troyes, rund zweihundert Kilometer von Paris entfernt. Sie fungieren als Auffangbecken, wenn der Fluss das Wasser nicht mehr fassen kann, und ohne sie wären die Pegelstände in der Stadt letzten November um mindestens einen halben Meter höher ausgefallen. Diesmal jedoch, fährt der Journalist fort, seien die Seen immer noch voll vom letzten Hochwasser, das Wasser habe nicht abfließen können, und es regne seit Wochen ununterbrochen, was bedeute, dass auch der Boden völlig durchtränkt sei und kein weiteres Wasser mehr aufnehme.

»Verdammt, das sieht nicht gut aus«, murmelt Tilia. Wenn wenigstens dieser elende Regen aufhören würde. Sie können nicht mal vor die Tür, weil es so nass ist. Ob der Fluss wirklich über die Ufer treten werde? Die Behörden, oder wer auch immer, würden doch sicher eine Katastrophe verhindern. Es werde bestimmt nicht so schlimm. Sie schalten weiter, doch auf allen Kanälen geht es nur um eines: den steigenden Pegelstand der Seine, den endlosen Regen und die wachsende Sorge. Ach, könnten sie nicht einfach ausschalten, stöhnt Tilia, und Linden greift nach der Fernbedienung. Jetzt ist nur noch das stete Plätschern vor dem Fenster zu hören. Sie reden über die Geschenke für ihre Eltern. Linden hat es geschafft, Station to Station aufzutreiben, die einzige Bowie-Platte, die in Pauls Sammlung fehlt, seit er sie vor Jahren irgendwie verlegt und nie mehr wiedergefunden hat. Tilia hat ihm die neueste französischsprachige Bowie-Biografie besorgt. Für ihre Mutter haben sie sich zum Hochzeitstag auf ein gemeinsames Geschenk geeinigt: einen diamantbesetzten Tiffany-Schlüssel in türkisfarbenem Etui, den Tilia in der Old Bond Street erstanden hat.

»Ich glaube, ich lege mich noch ein bisschen hin«, sagt Linden diplomatisch. Sein Jetlag ist gar nicht so schlimm – er reist zu oft, um die Auswirkungen zu spüren –, aber er möchte noch einen Moment allein sein, bevor seine Eltern eintreffen. Tilia versteht den Wink und erhebt sich. Auf dem Weg nach draußen brummt sie ironisch, dass er wirklich fix und fertig aussehe, aber je älter er werde, desto attraktiver sei er, während sie sich immer mehr in eine alte Vettel verwandle. Das sei doch nicht fair. Gut gelaunt wirft er ein Kissen nach ihr, während sie die Tür hinter sich zuschlägt.

In den vergangenen Wochen hat sich die Erschöpfung Schicht um Schicht in ihm angesammelt, und er spürt ihren Griff in der Anspannung seines Nackens und seiner Schultern. Er vermisst Sachas warme, geschmeidige Hände, die seine Müdigkeit wegkneten. Ihm wird bewusst, dass es eine ganze Reihe von Dingen an Sacha gibt, die er vermisst. Er könnte sie ja aufzählen, denkt er, während er sich aufs Bett legt: den Sinn für Humor, das Lächeln, das Talent fürs Kochen, das Lachen, die haselnussfarbenen Augen, die je nach Lichteinfall manchmal braun und manchmal grün erscheinen, der betörende Geruch am Halsansatz, die Liebe zur Oper und vor allem zu La Traviata, die Begeisterungsfähigkeit, die Empfindsamkeit, die Kreativität und die unwiderstehliche Anziehungskraft. Er und Sacha haben nie viel Zeit zusammen in Paris verbracht. Ihre Geschichte begann 2013 in New York.

Und doch ist Paris für Linden insgeheim etwas Besonderes. Mit dieser Stadt verbindet ihn eine persönliche Beziehung, eine intime Geschichte von Liebe, Trauer und Lust, die tief in seinem Inneren vergraben liegt wie ein bittersüßes Geheimnis, und er denkt oft an die zwölf Jahre zurück, die er von 1997 bis 2009 hier verbracht hat. Er sieht sich selbst, schlaksig, mager und schmerzhaft unsicher, mit seinem Rucksack vor Candice’ Tür stehen, voller Freude, dort zu sein, weit weg von Sévral, seinen Eltern und Vénozan. Was, zum Teufel, er damit meine, er wolle weg von zu Hause, hatte seine Mutter getobt. Wohin denn? Und was habe er dort vor? Lindens Schulnoten waren nicht gerade die besten, seine Englischlehrerin hatte seinen Eltern sogar geschrieben, um ihnen mitzuteilen, er sei »arrogant«. Während Linden die Schimpfkanonade seiner Mutter über sich ergehen ließ, war ihm bewusst, dass er ihr unmöglich erklären, ihr unmöglich beschreiben könnte, wie anders er sich fühlte, und das in jeglicher Hinsicht. Er war ein Fremder, ja, selbst in der kleinen Stadt, in der er geboren war, er war ein Fremder, weil seine Mutter Amerikanerin war und immer noch mit einem Akzent sprach, und deswegen war auch er ein halber Amerikaner, woran ihn seine Mitschüler jeden Tag aufs Neue erinnerten, obwohl sein Vater aus einer alten Sévraler Familie stammte und sein Urgroßvater Maurice Malegarde mit seinen florierenden Kartonagenfabriken ein Vermögen verdient und all seinen Nachkommen einen Hauch von Glanz und Glorie hinterlassen hatte, indem er zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts Vénozan erbaute, ein ausgefallenes, an eine toskanische Villa erinnerndes Herrenhaus. Was seine Englischlehrerin, die übellaunige Madame Cazeaux, betraf, wie sollte er seinen Eltern begreiflich machen, dass sie nur deshalb so aufgebracht war, weil sein perfektes Englisch ihren eigenen schrecklichen Akzent offenkundig machte? Nein, er konnte ihnen nicht verraten, wie unwohl er sich in der Schule fühlte, wo er niemanden hatte, mit dem er reden konnte, niemanden, dem er vertraute; es schien beinahe, als stammte er von einem anderen Planeten, als spürten die anderen intuitiv, dass er anders war, und wiesen ihn deshalb zurück. Er passte nicht dazu, und das machte ihn unglücklich. Als er in die Pubertät kam und mit einem Mal in die Höhe schoss, wurde es noch schlimmer, weil die anderen sich ihm gegenüber zurückgesetzt fühlten. Um ein Haar hätte er seiner Mutter erzählt, dass sie ihn abfällig l’Américain nannten, was er umso gemeiner fand, als er genau wie die meisten von ihnen im Krankenhaus von Sévral zur Welt gekommen war. Und sie belegten ihn mit anderen Spottnamen, anderen Beleidigungen. Er fühlte sich ausgestoßen, unglücklich, einsam. Doch das Schlimmste war, wie alle, Jungs und Mädchen, seine Mutter anstarrten, wenn sie ihn gelegentlich mit dem alten Pick-up abholte, in einem kurzen Jeanskleid und mit ihrem Cowboyhut auf dem Kopf. Was hätten sie auch anderes tun sollen? Sie war die schönste Frau, die sie je gesehen hatten, ein Traum von Anmut mit honigfarbenem Haar und einer kurvigen Figur. Die Einzige, die von seiner täglichen Qual wusste, war Tilia. Sie hatte leidenschaftlich für ihn Partei ergriffen, nachdem er damals seinen Entschluss gefasst hatte, und ihren Eltern wutentbrannt Paroli geboten. Warum, verdammt noch mal, konnte Linden denn nicht zu Candice ziehen, in Paris zur Schule gehen und ein paar Jahre bei seiner Tante wohnen? Wo, zum Teufel, lag ihr Problem? Warum taten sie so altmodisch? Was für Spießer! Linden würde im Mai sechzehn werden. Es war doch überhaupt nichts dabei, während des Schuljahrs die Schule zu wechseln, so etwas kam vor, andere hatten das auch schon getan! Linden musste hier raus, er musste die Welt entdecken, Neues kennenlernen. Sahen sie das denn nicht? Eine Weile schwiegen alle, seine Eltern wechselten einen Blick, dann schauten sie wieder zu ihm, und schließlich zuckte Paul mit den Schultern. Wenn es das war, was Linden wirklich wollte, dann würde er seinen Sohn nicht aufhalten. Lauren fügte hinzu, dass sie gleich Candice anrufen und alles Nötige für den Schulwechsel in die Wege leiten werde. Linden starrte seine Schwester mit unverhohlener Bewunderung an, und sie zwinkerte ihm zu und reckte zwei Finger zum Siegeszeichen. Der Gedanke, dass die meisten seiner fürchterlichen Mitschüler aus Sévral, deren Geringschätzung er all die Jahre hatte ertragen müssen, sich jetzt auf seiner Facebook-Seite tummeln und jeden seiner Beiträge liken, amüsiert ihn. Einige von ihnen sind sogar bei seinen Ausstellungen aufgetaucht, wo sie ihm anbiedernd auf den Rücken schlugen und behaupteten, sie hätten ja schon immer gewusst, dass aus ihm eines Tages ein Star werden würde.

Seine Tante Candice wohnte in der Rue de l’Église 1 im unspektakulären fünfzehnten Arrondissement. Das Gebäude bildete die Ecke zur Rue Saint-Charles, einer langen, geschäftigen Straße, die sich in südlicher Richtung von der Rue de la Fédération den ganzen Weg hin zur Place Balard erstreckt. Es war keine angesagte Gegend, aber das war ihm egal. Als Linden an einem kühlen Märztag 1997 dort ankam, fühlte er sich zum ersten Mal in seinem Leben frei. Er stand auf dem Balkon von Candice’ sonnendurchfluteter Wohnung im sechsten Stock, legte die Hände um das Geländer und schaute hinunter. Freudige Erregung erfasste ihn. Er weiß noch genau, wie er dort stand, wie ein Kapitän am Steuer seines Boots, während sich Paris verführerisch zu seinen Füßen ausbreitete, der aufsteigende Verkehrslärm wie Musik in seinen Ohren klang und das ländliche Vénozan und seine Eltern in immer weitere Ferne rückten. Die unbequeme Ausziehcouch, Candice’ kompliziertes Liebesleben, die neuen Gesichter in der Schule am Boulevard Pasteur, das alles machte ihm nichts aus. Er vermisste weder den Frühling in Vénozan noch die Kirschbäume, die als Erste ihre prunkvollen Blüten öffneten, oder den Geruch von frischer Luft und Lavendel, den der erbarmungslose Wind herantrug. Das Zwitschern der Vögel, der herrliche Duft der blutroten Rosen vor seinem Schlafzimmerfenster oder der Blick über die mit Feigenbäumen, tintengrünen Zypressen und silbrigen Olivenbäumen gesprenkelten Lavendelfelder, nichts davon fehlte ihm. Es gab nichts in Vénozan, wonach er Heimweh gehabt hätte. Nicht einmal den Lindenhain seines Vaters, den er als Junge so geliebt hatte. Stattdessen stürzte er sich Hals über Kopf in sein neues Leben als Pariser. In der Schule fügte er sich mühelos ein. Zum ersten Mal war er beliebt. Niemand merkte, dass er ein Junge vom Land war, der keine Angst vor Insekten hatte, nicht einmal vor den schwarzen Skorpionen, die unter den steinernen Mauern lauerten, ein Junge, der die Macht des Windes kannte, die Herrschaft des Sturms und die lateinischen Namen der Bäume, und niemand ahnte, dass er in der Gesellschaft von Adlern, Hirschen, Wildschweinen, Hornissen und Feuerwanzen aufgewachsen war. Die anderen fanden ihn »cool« mit seiner perfekten Zweisprachigkeit, seiner beeindruckenden Bandbreite an amerikanischen Schimpfwörtern und seinem leichten südfranzösischen Akzent. Sie machten sich nicht über seinen Vornamen lustig, und es interessierte sie auch nicht, wer sein Vater war. Er wurde zu Partys eingeladen, Mädchen verguckten sich in ihn, schwärmten von seinen blauen Augen und seinem breiten Lächeln. Er galt sogar als attraktiv. Niemand hier hielt ihn für anders.

Als das Telefon neben seinem Bett klingelt, schreckt er hoch. Es ist die Rezeptionistin, die ihm mitteilt, dass seine Eltern angekommen sind. Möchte Monsieur Malegarde herunterkommen? Er sei gleich da, antwortet er. Hastig streift er den Bademantel ab, angelt im Schrank nach frischen Kleidern und zieht sich an. Kurz darauf verlässt er das Zimmer und nimmt die Treppe, um schneller unten zu sein. Das Erste, was ihm beim Betreten der Lobby auffällt, ist das erschöpfte Aussehen seines Vaters. Es versetzt ihm einen Schock. Paul sitzt zusammengesunken in einem Sessel, den Kopf in eine Hand gestützt, die Haut knittrig und unnatürlich blass. Er trägt einen dunklen Anorak, in dem er noch bleicher wirkt. Und er sieht auch dünner aus, fast schon ausgemergelt.

»Oh, Schatz, da bist du ja!« Die Stimme seiner Mutter, rau und warm. Nachdem sie ihn umarmt hat, tritt sie einen Schritt zurück, um ihn anzusehen. Und auch er mustert sie, seine umwerfende Mutter, mit einundsechzig Jahren immer noch eine Schönheit. Hoch aufgerichtet und langbeinig steht sie da, in Stiefeln und Jacke, das aschblonde Haar zurückgekämmt. Obwohl sich klammheimlich die ersten Fältchen in ihr Gesicht geschlichen haben und ihre Haut schlaffer zu werden beginnt, konnte das ihren ebenmäßigen Zügen, der eleganten Hakennase, die er von ihr geerbt hat, ihren vollen Lippen und den von dichten dunklen Brauen überwölbten blauen Mandelaugen nichts anhaben. Wie üblich ist sie ungeschminkt, und wie üblich drehen sich die Leute nach ihr um. Er beugt sich hinunter, um seinen stummen Vater zu küssen, dann wendet er sich fragend zu Lauren um. Ja, Paul fühle sich nicht wohl, bestätigt ihm seine Mutter mit gesenkter Stimme, er müsse sich erkältet haben, er brauche nur etwas Ruhe und ein heißes Bad, dann gehe es schon wieder. Tilia kommt herunter, weitere Umarmungen folgen. Auch seine Schwester bemerkt den Zustand ihres Vaters sofort. Besorgt hockt sie sich neben ihn, um mit ihm zu reden; er hebt die schweren Lider, murmelt etwas von Kopfschmerzen. Wieso geht er dann nicht hoch und ruht sich aus? Es regnet viel zu stark, um vor die Tür zu gehen, es hat ohnehin niemand Lust dazu, also warum machen sie nicht einfach das Beste daraus? Lauren gibt der Rezeptionistin einen Wink, und das Gepäck wird auf ihr Zimmer gebracht. Linden hört, wie seine Mutter Agathe erklärt, dass ihr Mann müde sei, ob sie wohl eine Tasse Tee und etwas zu essen bekommen könnten? Nach all den Jahren klingt ihr Französisch immer noch zögerlich und langsam. Aber das steigert nur noch ihren Charme, dem die Rezeptionistin bereits erlegen ist, wie er sieht. Kaum sind seine Eltern nach oben gegangen, dreht er sich zu seiner Schwester um.

»Papas Gesicht! So schrecklich, so weiß …«, murmelt er. Sie nickt beunruhigt. Normalerweise liegt auf Pauls Zügen selbst im Winter stets eine gesunde Röte.

Zum ersten Mal sieht ihr kraftstrotzender, abgehärteter Vater aus wie ein verkümmerter alter Mann. Dieser Gedanke ernüchtert sie, und eine Weile sitzen sie schweigend in der Hotellobby, Schulter an Schulter, reglos, während der Regen die Stadt durchweicht.

Abends schaut Linden noch einmal nach seinen Eltern. Er klopft leise an die Tür von Zimmer 37, und seine Mutter macht ihm auf. Sie trägt ihre Lesebrille, hält das Handy in der Hand. Über ihre Schulter hinweg sieht er seinen Vater im Bett liegen. Er ruhe sich aus, flüstert Lauren. Sie habe die Reservierung für heute Abend abgesagt. Im lebhaften La Rotonde am Boulevard du Montparnasse zu essen, sei für Paul in seinem gegenwärtigen Zustand nicht das Ideale. Sie würden später beim Zimmerservice etwas bestellen, was bedeutet, dass Tilia und Linden den Abend verbringen können, wie sie mögen. Linden spielt mit dem Gedanken, mit seiner Schwester zu Abend zu essen. Einerseits eine verlockende Vorstellung, Tilias Gesellschaft ist unterhaltsam, ihre Geschichten sind amüsant. Doch andererseits ist dies ein Familienwochenende, und sie werden noch zwei volle Tage zusammen sein. Vielleicht sollte er die unverhoffte Freizeit nutzen und lieber einen alten Freund besuchen. Ja, das werde er tun, sagt er seiner Mutter. Tilia hat sicher nichts dagegen.

Auf Zehenspitzen umrundet er das Bett und wirft einen Blick auf das Gesicht seines Vaters. Seine Haut wirkt immer noch grau und zerfurcht.

»Ist alles in Ordnung mit ihm?«, fragt er seine Mutter unbehaglich. Sollten sie nicht lieber einen Arzt rufen? Lauren schaut auf ihr Handy, ihre Finger fliegen über das Display. Paul sehe furchtbar aus, gibt sie zu, aber das werde schon wieder, sie mache sich keine Sorgen. Er habe es in letzter Zeit etwas übertrieben, wie üblich, fügt sie hinzu und schiebt sich die Brille ins Haar. Paul könne einfach nicht Nein sagen, wenn wieder einmal ein Baum gerettet werden müsse, und sei es am anderen Ende des Landes. Er habe seit letztem Sommer keine vernünftige Pause mehr gemacht. Und auch zu Hause sei er ständig auf den Beinen, streife überall auf dem Anwesen herum und habe ein Auge auf seine geliebten Lindenbäume. Es sei schwer gewesen, ihn überhaupt dazu zu bringen, nach Paris zu kommen, fährt sie mit gesenkter Stimme fort, sie wüssten ja alle, wie sehr er die Großstadt verabscheue.

Wenn Linden an seinen Vater denkt, sieht er ihn nicht in der Stadt vor sich. Alles, was mit Paul Malegarde zu tun hat, wurzelt in der Natur. In seinen frühesten Erinnerungen geht sein Vater mit präzisen, gleichmäßigen Schritten über das schroffe, felsige Gelände von Vénozan, gefolgt von seinem treuen Gärtner Vandeleur und einem oder zwei Hunden. Pauls Hände schienen ständig dreckig zu sein, aber Linden lernte schnell, dass es kein Schmutz war, der seine Handflächen bedeckte, sondern der grobe Staub des Bodens und der feine, pudrige Belag der Baumrinden. Sein Vater streichelte Bäume, als liebte er sie von allen Geschöpfen des Universums am meisten. Ein Baum sei genauso lebendig wie sie selbst, erklärte Paul seinem kleinen Sohn und hob ihn hoch, damit er die rissige, raue Borke selbst berühren konnte. Ein Baum müsse um sein Überleben kämpfen, fuhr er fort, und das in jeder Sekunde seiner Existenz. Er kämpfe um Wasser, Platz und Licht, müsse sich gegen Hitze, Trockenheit, Kälte und Fressfeinde wehren, er müsse lernen, sich gegen Stürme zu behaupten, und je größer der Baum, desto verwundbarer sei er durch den Wind. Das Leben der Bäume erscheine so simpel, sagte Paul, sie stünden in der Sonne, die Wurzeln in der feuchten Erde, aber das sei längst nicht alles. Bäume können Dinge vorausahnen, sie spüren die unterschiedlichen Jahreszeiten, Sonnenlicht und Temperaturwechsel. Sie transportieren gewaltige Mengen Wasser, sie kanalisieren den fallenden Regen, sie verfügen über Kräfte, die der Mensch respektieren lernen muss. Ohne Bäume seien die Menschen nichts, behauptete sein Vater. So konnte er endlos weiterreden, und Linden wurde es nie langweilig. Sogar die botanischen Bezeichnungen der Bäume faszinierten den kleinen Jungen. Quercus, Prunus, Ficus carica, Olea und Platanus waren diejenigen, die er auswendig kannte – Eiche, Pflaumenbaum, Feigenbaum, Olivenbaum und Platane. Und Tilia, die Linde, der Lieblingsbaum seines Vaters, dem sowohl er selbst als auch seine Schwester ihren Namen verdankten. Der gleich oberhalb von Vénozan gelegene Lindenhain besteht aus fünfzig majestätischen Bäumen, die vor über zweihundert Jahren gepflanzt worden waren, lange bevor Pauls Großvater Maurice Malegarde 1908 das Herrenhaus erbauen ließ. Dorthin hatte Paul Lauren während des heißen Sommers 1976 mitgenommen. Und auch sie war seinem Zauber erlegen. Wie hätte es auch anders sein können? Die ineinander verwobenen Äste und Blätter bildeten mit ihrer samtigen Fülle ein weitläufiges Dach. Im Juni oder Juli unter dieser Pracht zu stehen, war, als badete man in honigduftendem grünem Glanz, umgeben vom Summen der Bienen, die von einer Blüte zur nächsten schwirrten.

Während er auf seinen Vater blickt, denkt Linden wieder daran, dass er noch nie mit Sacha in Vénozan gewesen ist. Sacha hat die Bäume nie in voller Blüte gesehen, weiß kaum etwas über diesen Teil seines Lebens, weil Linden ihn hinter sich zurückgelassen hat. Sie sind seit fast fünf Jahren zusammen, und in dieser ganzen Zeit war nie die Rede von einer gemeinsamen Reise ins Département Drôme. Wieso? Weil sein Vater sie beide nie offiziell eingeladen hat? Oder weil Linden nicht den Mut aufgebracht hat, mit Sacha hinzufahren? Es ist nicht das erste Mal, dass ihm solche Gedanken kommen. Und wie üblich schiebt er sie aufgewühlt beiseite.

Als Linden kurz darauf wieder oben in seinem Zimmer ist, ruft er Sacha über FaceTime an. In Kalifornien ist es zehn Uhr morgens. Sacha ist im Start-up in Palo Alto. Das geliebte Gesicht erscheint im Display, die hellbraunen Augen, das verführerische Lächeln. Linden erzählt Sacha von seinem Tag – dem Regen, dem Fluss, den verhärmten Zügen seines Vaters. Sacha redet über das Start-up, die Katzen, das Wetter, ein so herrlicher Sonnenschein, dass der sintflutartige Pariser Regen kaum vorstellbar scheint. Nachdem sie sich verabschiedet haben, beginnt Linden, sich Gedanken über den weiteren Verlauf des Abends zu machen. Er scrollt durch die Kontakte in seinem Handy. Ein Name kommt ihm sofort in den Sinn, auch ohne dass er ihn gelesen hat. Ein Name, der nicht einmal mehr in seiner Liste steht. Hadrien. Die Nummer, die er in seinem Gedächtnis gespeichert hat, ist abgeschaltet, aber er kennt sie immer noch auswendig. Genau wie die Adresse: Rue Surcouf 20, Paris 75007. Zweiter Stock, rechte Tür. Die Traurigkeit. Der Schmerz. Warum bloß verblassen manche Erinnerungen einfach nicht?

Der nächste Name, der ihm ins Auge springt, ist der von Oriel Ménard. Nachdem es ein paarmal geklingelt hat, geht ihre Mailbox ran. Er hat Oriel 2003 in seinem Abschlussjahr an der renommierten Pariser Schule für Visuelle Kommunikation, Gobelins, kennengelernt. Sie ist etwas älter als er, war damals schon eine professionelle Fotografin und hat ihm am Beginn seiner eigenen Laufbahn ein paar hilfreiche Tipps gegeben. Mittlerweile arbeitet sie für eine französische Fotoagentur und hat sich auf Autorenporträts für bekannte Verlage spezialisiert. Er ist gerade dabei, ihr eine Nachricht zu hinterlassen, als sie zurückruft. Erfreut hört sie, dass er wegen eines Familientreffens in der Stadt ist. Sie verabreden sich eine halbe Stunde später im Le Dôme an der Ecke Rue Delambre und Boulevard du Montparnasse. Mit einem Hotelschirm bewaffnet und einem warmen Schal um den Hals rennt Linden durch den eiskalten Dauerregen die Straße entlang und setzt mit großen Sprüngen über die Pfützen hinweg. In Regenmäntel gehüllte Menschen eilen vorbei. Die Reifen der vorbeifahrenden Autos verursachen ein schmatzendes Gummigeräusch auf dem Asphalt. Im Le Dôme, wo er bis auf ein weiteres Paar der einzige Gast ist, erzählt ihm ein mürrisch dreinblickender Kellner, dass es noch nie so schlimm gewesen sei: Dieser endlose sintflutartige Regen sei eine Katastrophe fürs Geschäft. Er könne genauso gut kündigen und in Herrgottsnamen aus dieser Stadt verschwinden, ehe der Ärger richtig losgeht und der Fluss alles verwüstet. Linden fragt ihn, ob er wirklich glaube, die Seine werde über die Ufer treten. Der Mann starrt ihn an und erkundigt sich dann höflich, wenn auch mit einer Spur von Sarkasmus in der Stimme, ob Monsieur vielleicht auf einem anderen Planeten lebe.

»Ich lebe in San Francisco«, gesteht Linden verlegen. Und da drüben, fügt er hinzu, sei es das Erdbeben, vor dem sich alle fürchteten, das berühmte »Big One«. Und trotzdem ließen sich die Menschen dadurch nicht davon abhalten, ihr Leben zu leben. Der Kellner nickt, hier sei es genauso, die Pariser lebten ihr Leben, aber es höre einfach nicht auf zu regnen, die Vorhersagen verhießen nichts Gutes, und die Seine könne durchaus wieder alles überschwemmen wie 1910. Und was dann? Das Leben in der Stadt käme zum Erliegen, Tausende würden ihr Zuhause verlieren, und die Wirtschaft stünde von einem Tag auf den anderen still. Die Stadtverwaltung müsse die Sache ernster nehmen, findet er, so wie im vergangenen November. Worauf warteten sie denn noch? Warum überlegten sie so lange? Jetzt müssten sie handeln, und zwar schnell, während der Fluss dem Zuaven noch bis zu den Knöcheln reiche, danach sei es zu spät. Zu Lindens Erleichterung setzt Oriels Eintreffen der Schimpftirade des Kellners ein Ende. Es ist schon eine Weile her, seit er sie zum letzten Mal gesehen hat. Sie hat immer noch dasselbe störrische braune Haar, den winzigen Knopfmund, die grauen Augen. Sie ist hübsch, knabenhaft schlank und stets schwarz gekleidet. Sie unterhalten sich auf Französisch. Es tut gut, die Sprache seines Vaters zu sprechen. Anfangs wirkt sie noch etwas eingerostet, er merkt, wie sich hier und da ein amerikanischer Tonfall einschleicht, drängt ihn zurück, korrigiert, und nach ein paar Minuten klingt sein Französisch wieder so flüssig wie eh und je. Sie bestellen Chardonnay, und beim Anstoßen lacht Oriel plötzlich auf.

»Mir ist nur gerade wieder etwas eingefallen!«, sagt sie. Ob er noch wisse, was bei ihrer ersten Begegnung 2003 passiert sei? Linden verneint, amüsiert über ihre Heiterkeit. Oh, es sei so furchtbar gewesen, sagt sie und nippt an ihrem Wein. Er war zweiundzwanzig, sie vierundzwanzig. Sie waren auf einer Party für Gobelins-Absolventen in einem Loft im Bastille-Viertel, und sie hat sich bis auf die Knochen blamiert, als sie versuchte, ihn zu verführen. Jetzt kommen auch seine Erinnerungen wieder, an die Beharrlichkeit, mit der sie in einer dunklen Ecke ihre Lippen auf die seinen drückte. Freundlich erwiderte er ihren Kuss, doch als sie einen Schritt weitergehen wollte, schob er sie höflich zurück. Sie verstand den Wink immer noch nicht, küsste ihn wieder, strich mit den Händen über seine Oberschenkel, ließ sie unter sein Shirt gleiten, flüsterte, er brauche nicht schüchtern zu sein, sie werde sich um alles kümmern, er könne sich einfach entspannen, die Augen schließen … bis er so schlicht wie möglich erklärte, dass er nicht auf Frauen stehe. Sie starrte ihn an, die grauen Augen unter bebenden Lidern weit aufgerissen, schwieg ein paar Sekunden und stotterte dann, solle das etwa heißen, er sei … Und er hatte den Satz für sie beendet: schwul, ja, er war schwul. Sie sah so geknickt aus, dass es ihm leidtat. Er streichelte ihr Gesicht und sagte, es sei schon okay. Dann hatte sie gesagt, und an den Teil erinnert er sich noch sehr genau, dass er überhaupt nicht schwul aussehe, wie hätte sie das denn ahnen sollen? Das sei nicht fair, er sei so attraktiv, so groß, so männlich, woher sollte sie das wissen? Mit einem frechen Grinsen fragte er sie leise, ob sie ihm beschreiben könne, was schwul aussehen bedeute, und sie hielt sich eine Hand vor den Mund und entschuldigte sich. Ob ihm klar sei, dass sie schon seit über fünfzehn Jahren befreundet seien, fragt sie jetzt. Sei das nicht bemerkenswert? Wie wäre es mit einem weiteren Glas Chardonnay, um das zu feiern? Linden winkt den Kellner heran, während Oriel darauf beharrt, dass dies in der Tat etwas Besonderes sei, vor allem, wenn man bedenke, was aus ihm geworden sei: Linden Malegarde – sie betont den Namen mit ihrem betörenden französischen Akzent –, weltberühmt für seine faszinierenden Porträts. Und das Beste sei, dass er sich überhaupt nicht verändert habe. Der ganze Erfolg hätte ihn in einen eingebildeten Schnösel verwandeln können, aber nein, er sei immer noch der gleiche nette Typ wie früher. Sie versetzt ihm einen herzlichen Schlag auf den Rücken. Linden fühlt sich bei solchem Gerede immer unbehaglich und fragt sich unwillkürlich, ob ihm sein Gegenüber wohl insgeheim den Ruhm neidet. Während sie weiterplaudert, starrt er in seinen Wein und lauscht dem Regen, der auf das Glasdach prasselt. Oriel sagt, sie könne der Welt alles erzählen, was sie wisse. Dass er damals Tag für Tag dieselbe schwarze Lederjacke und dieselbe schwarze Jeans anhatte, dass er sein Haar lang und gewellt trug wie ein präraffaelitischer Hippie (er krümmt sich innerlich), dass er im fünfzehnten Arrondissement bei seiner amerikanischen Tante wohnte, die ihre Abende damit zubrachte, auf einen Anruf ihres verheirateten französischen Geliebten zu warten. Linden entgegnet nüchtern, dass seine Tante Candice vor sechs Jahren gestorben sei, dass er es nicht rechtzeitig zu ihrer Beerdigung geschafft habe und dass er deswegen schreckliche Schuldgefühle gehabt habe. Candice sei in den Jahren, in denen er bei ihr gewohnt habe, so wichtig für ihn gewesen. Was er Oriel nicht erzählt, ist, wie Candice gestorben ist, wie elend er sich nach ihrem Tod gefühlt hat und welch unauslöschliche Spuren das Geschehene bei ihm hinterlassen hat.