6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: C. Bertelsmann Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Die zauberhafte Geschichte eines ungleichen Freundespaars in den Straßen von Paris

Martin ist ein verschlossener Achtzehnjähriger. Seit seine Mutter nach einem Flugzeugunglück verschollen ist, lebt er mit seinem Vater und dessen junger Freundin in Paris. Seine besten Freunde sind sein Hund und sein Klassenkamerad Oscar, der neben dem lang aufgeschossenen Martin wie ein Zwerg wirkt. Eines Tages lernt Martin eine Stadtstreicherin kennen. Célestine hat wie Martin ein Faible fürs Schreiben. Zudem scheint sie eine Gabe zu besitzen: Ob es darum geht, Lottozahlen vorauszusagen oder einen Verlag für Martins Roman zu finden, Célestine gelingt es! Und selbst auf die Frage, wo Martins Mutter sein könnte, hat sie eine Antwort. Martin macht sich kurzentschlossen auf den Weg. In Marokko lernt Martin die Liebe kennen, und es gelingt ihm, den Tod seiner Mutter zu akzeptieren. Dank Célestine, die ihm beibrachte, die Wunder des Lebens zu erkennen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 304

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Zum Buch

Martin ist ein verschlossener Achtzehnjähriger. Seit seine Mutter nach einem Flugzeugunglück verschollen ist, lebt er mit seinem Vater und dessen junger Freundin in Paris. Seine besten Freunde sind sein Hund und sein Klassenkamerad Oscar, der neben dem lang aufgeschossenen Martin wie ein Zwerg wirkt. Eines Tages lernt Martin eine Stadtstreicherin kennen. Célestine hat wie Martin ein Faible fürs Schreiben. Zudem scheint sie eine Gabe zu besitzen: Ob es darum geht, Lottozahlen vorauszusagen oder einen Verlag für Martins Roman zu finden, Célestine gelingt es! Und selbst auf die Frage, wo Martins Mutter sein könnte, hat sie eine Antwort. Martin macht sich kurz entschlossen auf den Weg. In Marokko lernt Martin die Liebe kennen, und es gelingt ihm, den Tod seiner Mutter zu akzeptieren. Dank Célestine, die ihm beibrachte, die Wunder des Lebens zu erkennen.

»Ein Juwel voller Emotionen und Menschlichkeit.« Public

Zur Autorin

Tatiana de Rosnay lebt als Tochter einer Engländerin und eines französischen Biologen in Paris. Sie hat bisher elf Romane geschrieben, von denen fünf ins Deutsche übersetzt wurden. Ihr größter Erfolg war Sarahs Schlüssel. De Rosnays Romane wurden weltweit über 13 Millionen Mal verkauft. Mehrere wurden verfilmt, neben Sarahs Schlüssel auch Moka und Boomerang. Célestine und die kleinen Wunder von Paris eroberte auf Anhieb die Herzen der Leser*innen und die französischen Bestsellerlisten.

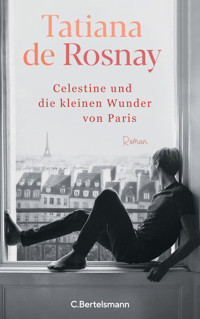

Tatiana de Rosnay

Célestine und die kleinen Wunder von Paris

Roman

Aus dem Französischen von Nathalie Lemmens

Die französische Originalausgabe erschien 2021 unter dem Titel Célestine du Bac bei Éditions Robert Laffont, Paris.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Copyright © der Originalausgabe 2021

bei Éditions Robert Laffont, Paris

Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2024

beim C. Bertelsmann Verlag

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Straße 28, 81673 München

Umschlaggestaltung: www.buerosued.de, München

Umschlagmotiv: Trevillion Images © Lyn Randle

Redaktion: Gerhard Seidl

Satz: satz-bau Leingärtner, Nabburg

ISBN 978-3-641-27815-1V001

www.c.bertelsmann-verlag.de

Für meinen Großvater Gaëtan

»Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende.«

Offenbarung des Johannes

Wenn Sie mich fragen, was ich als Künstler in dieser Welt zu tun gedenke, so antworte ich Ihnen: »Ich gedenke an ihrer Spitze zu leben.«

Émile Zola, Mes Haines

1

Die Begegnung

Paris, 1991

Der achtzehnjährige Martin Dujeu hat wenig Interesse an Mädchen, geschweige denn an seinem Schulabschluss; nur in Gesellschaft seines Beagles Germinal und von Oscar Duval, mit dem er seit Kindertagen befreundet ist, scheint er ein wenig munterer zu werden. Oder falls jemand so freundlich sein sollte, den Namen Émile Zola zu erwähnen.

Er ist ein verträumter, groß gewachsener Junge mit platinblondem Bürstenschnitt und steifem Gang, dessen Hakennase, Bifokalbrille und ellenlange Arme und Beine ihm den Anschein eines lethargischen Stelzvogels verleihen.

Victor Dujeu betrachtet es als seine Pflicht, jeden Dienstagabend mit seinem Sohn im Mandarin de Jade zu essen, einem chinesischen Restaurant in der Rue de Grenelle, ganz in der Nähe ihrer Wohnung. Vergeblich bemüht er sich dort, die Gereiztheit zu unterdrücken, die der Anblick des langen, zusammengesunken vor seinen Frühlingsrollen sitzenden Lulatschs in ihm weckt.

Dabei ist es nicht einmal der permanente Dämmerzustand seines Sohnes, der Victor Dujeu so sehr ärgert, sondern vielmehr die Tatsache, dass er in dessen Gesicht Kerstins Züge wiedererkennt. Von ihr hat Martin den blassen skandinavischen Teint geerbt, von dem sich Wimpern und Augenbrauen kaum abheben. Von ihr auch die entsetzliche Kurzsichtigkeit (auf dem rechten Auge beträgt seine Sehschärfe 0,3 Prozent, auf dem linken 0,4 Prozent), doch während Victor Dujeu es liebte, in das Meer von Kerstins Augen einzutauchen, stört ihn der gleiche verschwommene Blick bei seinem Sohn.

Kerstin ist mit zweiundzwanzig Jahren bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Inmitten der fünfundsiebzig weiteren Passagiere konnte ihre Leiche nie gefunden werden. Martin war damals zwei Jahre alt.

Vage erinnert er sich an die schlanke Gestalt und das goldene Haar seiner Mutter und an ein Parfüm, dessen Duft mit der Zeit immer schwächer wird wie der eines verblühten Blumenstraußes, doch weht es ihn zuweilen an einer Straßenecke oder in einem Laden unvermittelt wieder an und lässt den Schmerz einer nie vernarbten Wunde aufflammen.

Von seinem Vater hingegen hat er die Größe geerbt – ein Meter achtundneunzig –, Schuhgröße sechsundvierzig und eine Hakennase, dazu die Manie, sich stets ein wenig krumm zu halten, mit hängenden Schultern und eingezogenem Brustkorb, als verbiete ihnen ihre außergewöhnliche Größe eine aufrechte Haltung. Abgesehen davon haben Vater und Sohn kaum etwas gemeinsam. Der eine ist braun gebrannt, schneidig und trägt einen wachsenden Bauch vor sich her, der andere ist mager, hat einen milchweißen Teint und scheint ständig zu dösen.

Stoisch erträgt Martin den Spott über seine Größe und die dicken Brillengläser, hinter denen Farbe und Form seiner Augen nur mit Mühe zu erahnen sind. Denn die wahre, seiner Meinung nach unüberwindliche Missbildung betrifft ohnehin seine Füße, genauer gesagt seine Zehen.

Martin Dujeus Zehen sind durch ein feines, rosiges Häutchen miteinander verbunden, so dünn, dass man es mit einer Schere durchschneiden könnte. Als er noch ein Kind war, erzählte man ihm mit dem allergrößten Ernst, verantwortlich für diese Eigenart sei eine venezianische Empfängnis, und tatsächlich hatten seine Eltern ihre Flitterwochen in der Stadt der Dogen verbracht, woraufhin Martin neun Monate später das Licht der Welt erblickte … Als kleiner Junge glaubte er, alle Kinder, die in Venedig gezeugt worden waren, kämen mit Schwimmhäuten zwischen den Zehen zur Welt, und lange war er stolz auf diese Besonderheit.

Mit fünfzehn Jahren jedoch wandte er sich, von Komplexen zerfressen, der glaubwürdigeren Hypothese des Familienarztes zu, der diese Eigentümlichkeit einer »Panne in der Embryonalentwicklung« zuschrieb. Martin schwor sich, seine Füße nie wieder in der Öffentlichkeit zu entblößen, doch die Schwimmprüfung, deren Ergebnis in seine Abiturnote einfließen würde, erschien ihm unumgänglich. Angesichts seiner schlechten Zensuren konnte er sich diese Gelegenheit, wertvolle Punkte zu sammeln, nicht entgehen lassen. Drei Tage litt er Höllenqualen. Vor Ort beschloss er zu behaupten, er leide an einer nässenden Hautentzündung und müsse daher seine Socken anbehalten, wodurch er allerdings nur noch mehr Aufmerksamkeit auf sich zog. Alle Blicke richteten sich auf den kurzsichtigen Riesen in den weinroten Wollsocken. Er wurde aufgefordert, sie unverzüglich auszuziehen. Schweren Herzens gehorchte er. Die Blicke senkten sich auf seine Zehen, und verblüffte Rufe wurden laut.

»Was haben Sie denn da an den Füßen? Sind das etwa Flossen?«, rief der Schwimmlehrer, dem vor Empörung beinahe die Luft wegblieb. »Sie wagen es, zu Ihrer Schwimmprüfung mit Flossen anzutreten?«

»Das sind keine Flossen«, entgegnete Martin tonlos. »Das sind meine Füße.«

»Wie, Ihre Füße?«

»Ich habe Schwimmhäute an den Füßen.«

»Sie haben … Schwimmhäute an den Füßen?«

»Ja.«

»Darf ich mal anfassen?«

Der Mann beugte sich vor und zwickte in das dünne rosige Häutchen.

»Also so was«, zischte er. »Sie haben recht.«

»Leider«, sagte Martin mit Grabesstimme und seufzte.

Noch heute klingt ihm das höhnische Gelächter in den Ohren, das sich um ihn herum erhob. Gelächter, das sehr schnell verstummte, als die anderen sahen, wie schnell er schwamm. Unerreichte zwanzig von zwanzig Punkten brachten selbst die schlimmsten Lästermäuler zum Schweigen.

Martin Dujeu verließ das Becken erhobenen Hauptes und mit unversehrter Ehre, doch sein Herz schmerzte.

Den ganzen Tag schon ist es warm. Der schwere, wolkenverhangene Himmel ist von einem bedrohlichen Dunkelgrau. Mit Germinal an der Leine geht Martin die Rue du Bac entlang nach Hause. Er denkt an den vergangenen Abend zurück, an das Essen im chinesischen Restaurant, an den Moment, als sein Vater ihm in feierlichem Ton verkündete, dass er sich verloben wolle.

Verloben! Mit fünfzig! Martin musste sich zusammenreißen, um nicht laut loszulachen.

Sinnierend starrte Victor Dujeu auf seine flambierte Banane.

»Ich kann doch nicht ewig allein bleiben. Kerstin ist seit sechzehn Jahren tot.«

Martin hat es schon immer gehasst, wie sein Vater den Namen seiner Mutter ausspricht. Anders als die meisten Franzosen, die harte Konsonanten verwenden, bedient sich Victor Dujeu der im Schwedischen üblichen Form »Scheschtin«. Aber »Scheschtin« klingt zu sanft, zu intim, und Martin missfällt, wie sich die Lippen seines Vaters beim Sprechen vorschieben und runden wie zu einem Kuss.

Victor Dujeu seufzte.

»Ich fühle mich einsam, verstehst du?«

Dabei war er es kaum je gewesen, dachte Martin. Seit etwa fünfzehn Jahren gaben sich die Frauen in der Rue de Babylone die Klinke in die Hand – eine Prozession, der Martin nie sonderlich Beachtung geschenkt hatte, bedachte er doch diese Gefährtinnen für eine Nacht, eine Woche oder ein Jahr mit stiller, aber unbeugsamer Verachtung.

»Ich nehme an, deine neueste Eroberung ist die Glückliche?«

Victor Dujeu war so froh darüber, endlich die Stimme seines Sohnes zu hören, dass er es vorzog, die ironische Spitze zu ignorieren.

»Ja, ich werde Alexandra heiraten.«

»Aha …«, entgegnete Martin teilnahmslos. »Du solltest deine Banane essen. Die Flamme ist längst ausgegangen, wahrscheinlich ist sie mittlerweile kalt.«

Angesichts dieses offensichtlichen Desinteresses an seinen Heiratsplänen resignierte Victor Dujeu verdrossen, wandte sich seinem Nachtisch zu und begann schweigend zu essen. Die nur noch lauwarme Banane schwamm in einem Meer aus kaltem, süßem Fett.

Alexandra Chamard, eine hübsche, junge Frau um die dreißig mit blaugrünen Augen und langen Beinen, erwidert die Abneigung des jungen Mannes. Notgedrungen hat Martin akzeptieren müssen, dass sie in der Rue de Babylone eingezogen ist und seitdem die ganze Wohnung mit dem schweren Duft ihres Parfüms erfüllt. Es kommt ihm so vor, als seien die früheren Geliebten seines Vaters diskreter gewesen. Diese hingegen stellt sich auf eine unangenehme Weise zur Schau, läuft halb nackt, mit entblößtem Dekolleté und wiegenden Hüften herum, hört lautstark Wagner-Opern und platzt unangekündigt in sein Zimmer – sein Refugium, das nicht einmal sein Vater zu betreten wagt.

Eines Tages kommt sie, ohne anzuklopfen, herein, als er gerade schreibt, und betrachtet Kerstins Foto auf seinem Nachttisch.

»Ist ja irre, wie ähnlich du deiner Mutter siehst! Nimm mal die Brille ab, damit ich euch vergleichen kann …«

Da er keine Anstalten macht, ihrer Aufforderung zu folgen, weil er hofft, so würde sie sein Zimmer möglichst schnell wieder verlassen, pflückt sie sie ihm schalkhaft selbst von der Nase.

»Nicht zu fassen! Genau das gleiche Gesicht, nur die Nase ist anders.«

Vergeblich versucht er, ihr die Brille wieder abzunehmen. Ohne sie erkennt er bloß noch verschwommene Umrisse, eine in schemenhaftes Hell und Dunkel getauchte Welt, in die er nur mit größtem Widerwillen eintritt.

Mit einem glockenhellen Lachen versteckt Alexandra die Brille unter seinem Kopfkissen.

»Jetzt such schön, mein Großer! Viel Glück!«

Er wartet, bis sie hinausgegangen ist, tastet sich zu seinem Schreibtisch vor und öffnet eine Schublade. Darin liegen drei identische Brillen. Schon sehr früh hat er gelernt, dass sich jemand, der so schwer gehandicapt ist wie er, nicht auf eine einzige Brille verlassen darf. Pfeifend setzt er sich zurück an die Schreibmaschine und tippt weiter.

Am Ende des Flurs angelangt, hört Alexandra das Klappern der Tasten und erstarrt für einen Moment. Dann zuckt sie mit den Schultern und geht weiter.

Ein Regentropfen fällt auf Martins Nase, ein zweiter auf sein Ohr. Die Passanten beschleunigen ihre Schritte, Regenschirme werden geöffnet.

»Germinal, es regnet«, verkündet er seinem Hund.

Der Beagle dreht sich um und blickt ihn aus verschmitzten schwarzen Augen an.

»Was machen wir jetzt? Sollen wir nach Hause rennen, auf die Gefahr hin, dass wir womöglich klatschnass werden, oder stellen wir uns irgendwo unter, bis es wieder aufhört?«

Unterstellen, scheint Germinal zu antworten.

»Na gut«, willigt Martin ein.

Er nähert sich einem halb offen stehenden Tordurchgang. Mittlerweile regnet es heftig, die Tropfen prasseln auf den staubigen Asphalt und die glänzenden Autodächer. Der Torbogen ist tief genug, um ihnen Schutz zu bieten, und gerade schickt Martin sich an, eine Weile dort auszuharren und das Ende des Schauers abzuwarten, als ihm ein abscheulicher Geruch in die Nase steigt – eine Mischung aus Wein, Schweiß, Urin und kaltem Tabak.

Noch bevor er den Ursprung des Gestanks ausmachen kann, erklingt eine raue, wütende Frauenstimme: »Verzieh dich, du Rotzbengel, und nimm deinen Köter mit! Das ist mein Zuhause! Los, haut ab!«

Verwundert beugt Martin sich zum Türflügel vor und entdeckt im Halbdunkel einen Haufen Lumpen.

Der Gestank wird durchdringender, dann erkennt er zwei spitze, vor Dreck starrende Knie, einen Kopf mit struppigem grauem Haar und ein langes, trauriges Gesicht mit tiefen Falten, einem verbittert zusammengekniffenen Mund und dunklen Zahnstümpfen.

»Bist du taub, oder was? Verschwinde, hab ich gesagt! Hier wohn ich!«

»Bitte entschuldigen Sie, Madame«, antwortet Martin höflich. »Ich wusste nicht, dass Sie hier wohnen.«

Energisch zieht er an Germinals Leine, während dieser die fremden Gerüche ungemein verlockend findet und neugierig schnüffelt.

»Mach, dass du rauskommst!«

»Sofort, Madame.«

Mit einem Satz springt er zurück in den Regen, dann dreht er sich noch einmal um und betrachtet die merkwürdige Gestalt, die halb hinter dem Türflügel verborgen auf einem Stück Pappkarton sitzt. Neben ihr steht ein alter, vollgestopfter Korb, aus dem der grüne Hals einer Weinflasche, zerknüllte Zeitungen, leere Konservendosen und geflickte Kleidungsstücke hervorquellen. Die Frau ist sehr mager, sie trägt einen löchrigen Regenmantel, hat eine Zigarette zwischen den Lippen und schreibt in ein altes Schulheft. Ohne Martin oder seinen Hund weiter zu beachten, kritzelt sie emsig vor sich hin, als seien ihre Tage gezählt. Fasziniert beobachtet Martin sie, während der Regen an ihm herunterläuft.

Doch Germinal wird ungeduldig, er zerrt an seiner Leine, will zurück nach Hause, zu seinem Körbchen und seinem Abendessen. Widerstrebend gibt Martin schließlich nach und folgt ihm durch die menschenleere Rue du Bac.

Jedes Mal, wenn er an diesem auf den ersten Blick versperrt wirkenden Tordurchgang an der Ecke zur Rue de Varenne vorbeikommt, sieht er sie dort sitzen. Manchmal geht sie mit finsterer Miene auf dem Bürgersteig hin und her, die Arme verschränkt und einen Zigarettenstummel zwischen den Lippen. Manchmal beschimpft sie Passanten, die ihr kein Geld geben oder gar absichtlich an ihr vorbeisehen. Dann gerät sie in Rage und schwingt drohend die Fäuste wie ein Boxer, der sich vor dem Kampf aufwärmt. Er hat auch schon gesehen, wie sie sich auf ihrem Pappkarton ausstreckt und reglos dort liegen bleibt, mit geschlossenen Augen, die Handflächen zum Himmel gewandt.

Der Gemüsehändler von gegenüber hat ihm erzählt, dass sie schon seit einer geraumen Weile da ist. Ab und zu wird sie von der Polizei mitgenommen, dann sieht man sie ein paar Tage nicht, aber stets kehrt sie wieder an ihren angestammten Platz zurück. Sie stört nicht weiter, außer wenn sie mal wieder einen ihrer Wutanfälle bekommt.

Martin war sie vorher noch nie aufgefallen, dabei kommt er auf seinem Schulweg mehrmals am Tag durch diesen Teil der Rue du Bac. Warum hat er sie nie gesehen, wo sie doch Tag und Nacht dort ist, egal, ob es regnet, stürmt oder schneit? Als er Oscar diese Frage stellt, lacht sein Freund schallend los.

»Ach, Dujeu, du lebst doch in deiner eigenen Welt! Du schwebst in den Wolken. Ich hätte einen ganzen Monat mit einem Müllsack am Leib vor deiner Haustür betteln können, und du hättest mich nicht bemerkt.«

Oscar, klein, rundlich und mit lockigem Haar, liebt die Frauen mit einer frühreifen, verzehrenden Leidenschaft. Obwohl er und Martin keinerlei gemeinsame Interessen haben, verbindet die beiden seit der Vorschule eine enge Freundschaft. Heimlich bewundert Oscar diesen blassen, beherrschten jungen Mann.

»Martin Dujeu wird irgendwann mal berühmt«, hat er seiner Schwester Delphine anvertraut.

»Der Riesenalbino?«, entgegnete diese, noch jung und ahnungslos, mit einem gehässigen Lachen. »Klar doch, im Zirkus!«

»Er ist kein Albino, er ist blond.«

»Weiß!«

Oscar zuckte nur mit den Schultern.

»Wart’s nur ab, eines Tages wird er ein berühmter Autor.«

Seit zwei Jahren schreibt Martin an einem Roman, und Oscar ist der Einzige, der davon weiß.

Was schreibt diese Frau da bloß? Martins Neugier wächst, und immer öfter macht er einen Umweg über die Rue du Bac, um sie zu beobachten. Manchmal beäugt sie ihn aus dem Durchgang heraus, er sieht das Funkeln ihrer schwarzen Augen, doch sobald er vorbeigeht, tut sie so, als bemerke sie ihn nicht, und dreht ihm hastig den Rücken zu.

Er hat sich angewöhnt, sie zu grüßen.

»Guten Tag, Madame.«

Sie antwortet nie.

Doch eines Nachmittags, er ist gerade auf dem Heimweg von der Schule, richtet sie sich plötzlich auf, als sie ihn herankommen sieht. Sie entrollt sich wie eine Schlange, bis sie schließlich kerzengerade auf ihren dürren, schmutzigen Beinen steht. Er bemerkt, dass sie fast genauso groß ist wie er selbst. Martin fällt nur selten auf, wie groß andere Menschen sind, denn von seiner Höhe herab erscheint ihm jeder klein. Sie muss knapp einen Meter achtzig sein. Wie alt sie wohl sein mag? Unmöglich zu sagen. Er entscheidet sich für eine breite Spanne zwischen sechzig und fünfundsiebzig.

Aufrecht stehend scheint sie ihn zu erwarten, die Fäuste in die Hüften gestemmt, den Kopf erhoben, das Kinn stolz gereckt. Sie sieht beeindruckend aus. Beim Näherkommen kann er ihr von Falten durchzogenes Gesicht und die gebräunte Haut in aller Ruhe betrachten. Das lange, fettige, gelblich graue Haar hängt ihr über den Rücken.

Er fragt sich, ob diese Frau einmal hübsch gewesen ist. Wenn ja, dann ist von ihrer früheren Schönheit nichts mehr geblieben. Ihre Nase gleicht einem Vogelschnabel, was nie sehr attraktiv gewesen sein kann, und mittlerweile sticht sie aus dem hageren Gesicht noch stärker hervor. Eine krumme Hexennase, denkt Martin. Und dennoch strahlt diese Frau eine unbestreitbare Anziehungskraft aus, die sich in ihrem starren Blick und ihren ebenholzschwarzen Pupillen konzentriert.

Als er nur noch ein paar Meter von ihr entfernt ist, richtet er seinen üblichen Gruß an sie.

»Guten Tag, Madame.«

Mit vorgeschobenem Kinn tritt sie einen Schritt auf ihn zu.

»Was willst du von mir, du dürre Bohnenstange? Statt deinem ewigen ›Guten Tag, Madame‹ könntest du ruhig mal ’n paar Kröten rüberwachsen lassen! Sieht ja ’n Blinder mit Krückstock, dass du nicht weißt, was Hunger ist. Wohlgenährt, der Kerl, hübsch sauber, schläft jeden Abend in ’nem kuschligen Bett, was? Hast du meine Matratze gesehen?«

Ihr Lachen klingt wie das einer Hyäne.

»Wie Sie wünschen«, sagt Martin und zieht einen Hundertfrancschein aus der Tasche. »Bitte schön.«

Sie reißt die Augen auf.

»Du bist ja komplett weich in der Birne!«

Etwas zu hastig greift sie nach dem Schein, hält ihn sich vor die Augen und betastet ihn.

»Der ist doch nicht falsch, oder? Wehe, du versuchst, mich übers Ohr zu hauen, du dreckiger Rotzbengel! Wär nicht das erste Mal.«

Empört richtet Martin sich auf.

»Sie beleidigen mich, Madame. Guten Abend.«

Beim Weggehen spürt er ihren verdutzten Blick in seinem Rücken.

»Sie hätten ihr kein Geld geben sollen«, ruft der Gemüsehändler ihm zu.

»Wieso?«

»Weil sie alles, was man ihr gibt, in Alkohol investiert. Und je mehr sie trinkt, umso mehr verliert sie ihre Würde. Da, sehen Sie, jetzt geht sie los und kauft ihren Fusel!«

Mit müden Schritten überquert sie die Straße, barfuß, den Korb am Arm. Sie betritt den Lebensmittelladen, und als sie kurz darauf wieder herauskommt, hält sie sich die Flasche schon an den Mund. Sie lässt sich auf ihren Pappkarton sinken und trinkt den Wein so befriedigt und genüsslich wie ein Baby, das an seinem Fläschchen nuckelt.

Traurig und hilflos sieht Martin zu, wie sie allmählich in die Besinnungslosigkeit abgleitet.

2

»Scheschtin«

Am darauffolgenden Dienstag überrascht Martin seinen Vater, indem er während ihres traditionellen Abendessens im Mandarin de Jade unvermittelt das Wort an ihn richtet.

»Vater, ist dir schon einmal die Frau gegenüber vom Gemüsehändler in der Rue du Bac aufgefallen?«

Victor Dujeu zuckt zusammen. Er fragt sich, ob sein Sohn mit »Frau« vielleicht »Prostituierte« meint.

»Eine Hure?«

Sogleich errötet Martin, genau wie früher Kerstin: scharlachrot, mit lila Ohrläppchen. Beim Anblick dieses Erbes, das sie im Gesicht ihres Sohnes hinterlassen hat, spürt Victor Dujeu wieder den vertrauten, von der Zeit kaum abgemilderten Stich im Herzen.

Martin bemerkt den halb gereizten, halb schmerzvollen Blick, der auf ihn gerichtet ist. Er unterdrückt seine Verlegenheit und fängt sich wieder.

»Nein, ich spreche von einer Obdachlosen.«

»Die verrückte Alte, die alle beschimpft und aussieht wie eine Hexe? Die ist schon lange da. Sie gehört mittlerweile zum Viertel.«

»Ist dir schon einmal aufgefallen, dass sie ständig in ein altes Heft schreibt?«

»Nein. Wieso fragst du nach ihr?«

Martin lässt die Schultern sacken, zieht den Hals ein und verfällt erneut in seinen üblichen traumwandlerischen Zustand.

»Nur so«, antwortet er mit schläfriger Stimme.

Irgendwie nimmt Martin es seinem Vater übel, dass er wieder heiraten will, dass er versucht, seine Mutter durch eine andere Frau zu ersetzen. Dabei weiß er, dass Victor unter dem Tod seiner jungen Frau gelitten hat und eine leise Bitterkeit seitdem nicht mehr von ihm gewichen ist.

Damals hatte das Unglück für großes Aufsehen gesorgt, und die Zeitungen hatten sich auf die Tatsache gestürzt, dass die Leiche von Kerstin Dujeu, Ehefrau des brillanten Anwalts Victor Dujeu, nie identifiziert werden konnte. Nur den mit Weihnachtsgeschenken für ihre Familie gefüllten Koffer und ihre Handtasche hatte man am Schauplatz der Katastrophe gefunden.

Dass er seine verstorbene Ehefrau nicht noch einmal hatte betrachten können – ein entsetzlicher, aber dennoch notwendiger Anblick –, dass er sie nicht hatte begraben können, um sich ein letztes Mal von ihr zu verabschieden, empfand Victor Dujeu als grausam. Da er Kerstin nie leblos gesehen hat, kann er auch nach sechzehn Jahren nicht glauben, dass sie tatsächlich tot sein soll. Heute wäre sie achtunddreißig Jahre alt, kaum älter als Alexandra, seine zukünftige Frau.

Eigentlich will Victor Dujeu gar nicht wieder heiraten. Aber Alexandra, die geschickte Manipulatorin, hat ihm den Gedanken eingeflößt, dass er nicht länger allein bleiben solle, weil er dies schon zu lange gewesen sei. Derart konditioniert, musste er sich eingestehen, dass ihm die Wohnung mit ihren langen Fluren und der dunklen Holztäfelung häufig leer vorkam. Und auch die (gespielte oder angeborene) Lethargie seines Sohnes, der öfter mit seinem Hund redete als mit seinem eigenen Vater, verlieh diesem leblosen Heim nicht den nötigen Funken.

Victor Dujeu langweilte sich, und die listige Alexandra Chamard verstand sich darauf, diese schwermütige Leere auszufüllen. Danach war es bloß noch ein Kinderspiel, dem Fünfzigjährigen das ersehnte Ja zu entlocken.

Martin erinnert sich nicht mehr an die Katastrophe, die seine Mutter das Leben gekostet hat. Er ist mit dem Bild einer fröhlichen blonden Frau aufgewachsen, der er, wie ihm schon sehr früh bewusst wurde, wie aus dem Gesicht geschnitten ist. Er hat gelernt, in Gegenwart seines Vaters nicht die Brille abzusetzen, um dessen Kummer nicht noch zu vergrößern. Martin redet wenig, lacht wenig und hat nur selten Spaß, denn er weiß um die außergewöhnliche Lebensfreude und Ausgelassenheit seiner Mutter.

Schon in jungen Jahren erwachte aber auch sein Groll auf diese zu früh verstorbene Mutter, weil es, abgesehen von seinem Kindermädchen oder dem Fahrer seines Vaters, niemanden gab, der ihn in der Avenue de la Bourdonnais von der Schule abholte. Keine Maman. »Maman« – für ihn hatte das Wort einen magischen Klang. Er hörte es aus dem Mund der kleinen Jungen in seiner Klasse, wenn sie um halb fünf auf die Schar herbeiströmender Frauen zurannten, diese warmherzigen, liebevollen Mütter, die sie mit einem Imbiss in der Hand und einem Lächeln auf den Lippen erwarteten. Wie hätte sich seine eigene Mutter in diesen Wirbel aus Düften, Zärtlichkeit und Lachen eingefügt?

Kerstin Sandström kam mit neunzehn Jahren nach Paris, um als Au-pair-Mädchen zu arbeiten und Französisch zu lernen. Sie wandte sich an die Alliance Française am Boulevard Raspail, und dort schickte man sie zu einer gewissen Madame Henri Dujeu in die Rue Lecourbe im fünfzehnten Arrondissement. Diese Frau hatte drei kleine Kinder und eine große lichtdurchflutete Wohnung, deren einladende Atmosphäre dem jungen Mädchen, das noch nie aus seiner Heimatstadt Örnsköldsvik am Bottnischen Meerbusen herausgekommen war, auf Anhieb gefiel. Bezaubert von der Freundlichkeit und Energie der jungen Schwedin, stellte Mathilde Dujeu sie unverzüglich ein. Noch am selben Abend begann Kerstin mit der Arbeit. Sie schlief in einer kleinen Kammer im sechsten Stock, hoch über den Dächern von Paris. Morgens besuchte sie den Französischunterricht am Boulevard Raspail, und nachmittags kümmerte sie sich um die Kinder.

Henri Dujeu war Kinderarzt und hatte einen jüngeren Bruder, einen vielversprechenden jungen Anwalt namens Victor. Hin und wieder kam dieser zum Abendessen in die Rue Lecourbe, und seine häufig wechselnden jungen Begleiterinnen bildeten ein unerschöpfliches Gesprächsthema zwischen den Eheleuten Dujeu.

»Was glaubst du, wen er uns heute Abend anschleppt? Die Baskin mit der großen Oberweite, die Kosmetikerin aus Sartrouville, die Adlige vom Boulevard Suchet oder die verwitwete Mittvierzigerin mit Appetit auf etwas Frischfleisch?«

Victors Eroberungen waren zahlreich, und keine der Frauen glich den anderen. Für den sechsjährigen Quentin Dujeu war sein Onkel ein großes Vorbild.

»So wird es bestimmt nie langweilig«, erklärte er seiner Mutter.

An diesem Tag erschien Victor in Begleitung einer stark geschminkten Stéphanie. Kerstin befand sich noch in der Wohnung, weil sie auf einen Anruf ihrer Mutter wartete. Sie aß nur selten mit der Familie zusammen zu Abend, sondern zog es vor, nach skandinavischer Manier bereits um sechs Uhr zu essen. Um acht war sie meist schon in ihrem Zimmer und erledigte die Hausaufgaben für ihren Französischkurs.

Vom Wohnzimmer aus erspähte Victor im Eingangsflur einen Helm aus platinblondem Haar, dicht und stark wie Rosshaar, zarte Schultern unter einer rosafarbenen Bluse und, als er sich vorbeugte, eine schmale Taille und hübsche Hüften. Verwundert trat er näher.

Das junge Mädchen telefonierte in einer unverständlichen Sprache mit harten, aber nicht reizlosen Silben. Hingerissen gewahrte Victor das Gesicht eines Engels: milchweiße Haut, ein runder, rosiger Mund und blaue Augen mit derart hellen blonden Wimpern, dass ihr goldenes Flattern nur zu erahnen war. Er sah lange, muskulöse Beine mit etwas zu kräftigen Knöcheln – die Beine einer Athletin, dachte er fasziniert.

Was machte dieses außergewöhnliche Geschöpf bei seinem Bruder?

Kerstin spürte seinen neugierigen Blick und drehte sich um. Sie beendete ihr Gespräch, legte den Hörer auf und musterte Victor. Dieser verlor sich in einem blauen Strahl, der ihn aufzusaugen schien, einem überraschenden Blick, denn obwohl er geradewegs auf ihn gerichtet war, schien er Mühe zu haben, ihn genau zu erfassen. Kerstin setzte eine Brille mit dicken Gläsern auf, die ihrer Schönheit nichts anhaben konnte.

»Entschuldigen Sie«, sagte sie lächelnd und streckte ihm eine Hand entgegen, »ich habe Sie nicht gesehen, ich bin furchtbar kurzsichtig. Ich heiße Kerstin Sandström.«

»Scheschtin.« Ein Klang, der seine Ohren liebkoste.

Sie hatte einen starken Akzent und sprach in einem wunderbar singenden Tonfall.

Bevor er sich ebenfalls vorstellen konnte, trat sein Bruder in den Flur.

»Deine Freundin sitzt allein im Wohnzimmer«, teilte er ihm mit.

»Ich komme schon«, murmelte Victor, ohne den Blick von Kerstin zu wenden.

»Darf ich vorstellen? Das ist Kerstin«, sagte Henri.

»Kerstin?«

»Das Au-pair-Mädchen. Sie kümmert sich um die Kinder.«

Diskret wies Henri zur Zimmerdecke, und Kerstin verstand den Wink sofort.

»Ich gehe gleich hoch. Gute Nacht, Monsieur Dujeu.«

Sie wandte sich Victor zu und zögerte kurz: »Gute Nacht, Monsieur …«

»Ich heiße auch Dujeu«, antwortete er lächelnd. »Und ich bin entzückt, Ihre Bekanntschaft zu machen.«

»Gute Nacht!«

Sie flog davon, und hinter ihr fiel die Tür ins Schloss.

»Victor, ich bitte dich«, zischte Henri. »Sie ist das Au-pair-Mädchen!«

»Kann sie mich nicht auch au-pairen?«

Henri verdrehte die Augen.

»Und was machen wir mit deiner Begleitung für heute Abend?«

Victor erstarrte.

»Ach, verflixt! Wie heißt sie noch gleich?«

»Findest du nicht«, bemerkte Mathilde Dujeu, »dass Victor seit einem Monat häufig zum Essen kommt? Und das Erstaunlichste daran ist: Er kommt allein.«

»Daran ist gar nichts erstaunlich«, brummte Henri missmutig. »Er hat sich in Kerstin verliebt.«

Mathilde schien das kaum zu überraschen.

»Eine gute Wahl. Sie ist ein reizendes Mädchen.«

»Sie ist zwölf Jahre jünger als er, spricht kaum Französisch und stammt nicht von hier!«

»Trotzdem ist sie entzückend.«

Entzückend war sie, das fand auch Victor Dujeu. Mit einunddreißig Jahren war er zum ersten Mal in seinem Leben verliebt. Jedes Mal, wenn er bei seinem Bruder zum Abendessen gewesen war, ging er danach hinauf in den sechsten Stock und klopfte an Kerstins Tür.

Beim ersten Mal wirkte sie nicht überrascht.

»Ach, Sie sind es! Kommen Sie herein.«

Er fand sich in einem winzigen, ordentlich aufgeräumten Zimmer wieder, und sie bot ihm eine Tasse Kaffee aus der Thermoskanne an. Bis spät in die Nacht redeten sie über ihre Heimat, die sie vermisste, über ihre Eindrücke von Frankreich und den Parisern und über ihren Unterricht bei der Alliance Française. Victor entdeckte, dass das Mädchen einen ausgeprägten Sinn für Humor hatte. Er lachte viel. Gegen zwei Uhr morgens schickte sie ihn schließlich fort.

»Kommen Sie wieder«, flüsterte sie, als sie die Tür hinter ihm schloss.

Er ließ sich nicht lange bitten, lebte nur noch für diese nächtlichen Verabredungen hinter dem Rücken von Mathilde und Henri. Er war in Gegenwart einer Frau noch nie schüchtern gewesen, doch nun stellte er fest, dass er es nicht wagte, sich ihr zu nähern oder sie zu berühren. Er hörte ihr zu, wenn sie redete, und lachte verzaubert.

Bei seinem fünften Besuch nahm sie gegen Mitternacht die Brille ab.

»Willst du mich nicht endlich küssen, Victor Dujeu?«

Er hatte das Gefühl, als schwanke der Boden unter seinen Füßen.

Sie lächelte gerührt und kam noch ein wenig näher.

»Du bist Schwedinnen nicht gewohnt, was?«

»Nein«, antwortete er verdutzt, aber durchaus angetan.

»Bei uns machen die Frauen oft den ersten Schritt.«

Fassungslos sah er sie an.

»Entspann dich«, flüsterte sie.

Für eine so junge Frau waren ihre Gesten überraschend präzise, wie er fand, aber zärtlich und sanft.

Im Morgengrauen stand er lautlos auf und zog sich an. Sie lag auf dem Bauch und schlief noch, den Kopf im Kissen vergraben. Sie war schön und anrührend mit ihrer schmalen Taille, ihrem geschmeidigen Rücken und den langen, kräftigen Beinen. Auf Zehenspitzen schlich er hinaus und ging die Treppe hinunter.

Draußen auf der Rue Lecourbe bekam er plötzlich Kopfschmerzen; seine Schläfen dröhnten, sein Gehirn war wie in Nebel gehüllt, und benommen musste er stehen bleiben. Dann hob sich unvermittelt der Nebel, das Unwohlsein verflog. Und er begriff, was er zu tun hatte. Es erschien ihm richtig, offensichtlich, unausweichlich.

Er stürmte zurück ins Gebäude, drückte den Aufzugknopf und trat beim Warten ungeduldig auf der Stelle. Der Aufzug fuhr nur bis in den fünften Stock, die letzte Treppe musste er laufen.

Kerstin lag zwischen ihren warmen Laken und hörte das Rattern der Aufzugmechanik hinter der Wand, ein gleichmäßiges, hypnotisierendes Geräusch, das immer lauter wurde, je näher die Kabine kam. Zweiter Stock, dritter, vierter, fünfter … Das Scheppern der sich schließenden Tür, dann eilige Schritte auf den Stufen zum obersten Stockwerk.

Noch bevor er anklopfte, öffnete sie ihm die Tür, nackt und blond im ersten Licht der aufgehenden Sonne.

»Kerstin«, keuchte er, nach Atem ringend, »Kerstin, ich liebe dich!«

Sie schloss ihn in die Arme, schob mit einem Fuß geschickt die Tür zu und drückte ihn fest an sich.

»Auf Schwedisch, Monsieur Dujeu, heißt das jag älskar dig.«

»Martin!«

Mühelos dringt Victor Dujeus Stimme aus dem fernen Wohnzimmer durch den langen Flur bis ins Zimmer des jungen Mannes.

Dieser verzieht das Gesicht. Es ist die Stimme der schlechten Tage.

»Martin!«

Endlich steht er auf, reibt sich den von der Brille wunden Nasenrücken und öffnet die Tür.

Sein Vater erwartet ihn stehend. Alexandra liegt auf dem Sofa und tut so, als läse sie Le Monde.

»Setz dich hin!«, weist Victor Dujeu seinen Sohn an.

Martin gehorcht.

»Gehe ich recht in der Annahme, dass du heute die Ergebnisse deiner Abschlussprüfungen erhalten hast?«, erkundigt sich sein Vater in eisigem Ton.

»Ja, Vater.«

»Und dürften wir erfahren, wie sie ausgefallen sind? Es sei denn, du möchtest es lieber für dich behalten. Ich nehme an, das ist der Grund, warum du mich nicht im Büro angerufen hast.«

»Sie haben mir gesagt, du wärst den ganzen Tag im Justizpalast. Ich konnte dich nicht erreichen.«

»Mir wurde nichts von dir ausgerichtet.«

»Ich habe auch keine Nachricht hinterlassen.«

»Du bist durchgefallen, stimmt’s?«, sagt Victor Dujeu mit ersterbender Stimme.

Martin wendet den Blick ab, um die schreckliche Angst in den Zügen seines Vaters nicht sehen zu müssen.

»Ja, Vater.«

»Du bist zum zweiten Mal durchgefallen, Martin?«

»Ja, Vater.«

»Sag nicht ständig: ›Ja, Vater‹!«, braust Victor auf. »Fällt dir nichts Besseres dazu ein? Findest du es etwa normal, zweimal hintereinander durchs Abitur zu fallen?«

»Ich habe nicht genug gelernt.«

»Und das merkst du erst jetzt?«, brüllt sein Vater, außer sich vor Zorn.

Alexandra steht auf, geht mit wiegenden Hüften zur Bar, schenkt großzügig Whisky ein und reicht ihrem zukünftigen Ehemann das Glas.

Victor setzt sich hin, wischt sich über die Stirn und leert es in einem Zug.

»Welche Noten hast du bekommen?«, fragt er, nun wieder ruhiger, und zündet sich eine Zigarre an.

»Zwei Punkte in Geschichte/Geografie, zwei in Physik, drei in Biologie/Umwelt, fünf in Mathe, fünfzehn in Englisch und zwanzig beim Schwimmen.«

»Was ist mit Philosophie?«

»Achtzehn.«

»Achtzehn Punkte in Philosophie? Wie lautete das Thema?«

»›Kann man an allem zweifeln?‹«

Schweigen.

»Und wie hast du darauf geantwortet?«

»Das schien mir eindeutig.«

»Nämlich?«

Martin senkt den Blick auf seine Füße.

»Meiner Ansicht nach beinhaltet diese Fragestellung zwei Aspekte. Der erste ist theoretischer Natur: Ist es möglich, grundsätzlich an unserem Wissen zu zweifeln? Der zweite Aspekt ist dagegen mehr praktischer Natur: Können wir in unserem alltäglichen Leben ohne Gewissheiten auskommen?«

Wieder Schweigen.

»Wen hast du zitiert?«

»Montaigne, Spinoza, Descartes, Bachelard und Einstein.«

»Hast du nur für Philosophie gelernt, oder wie?«

»Nein, ich habe überhaupt nicht gelernt.«

Victor Dujeus Souveränität und Raffinesse haben ihn zu einem der besten, gewieftesten und gefürchtetsten Anwälte von ganz Paris gemacht, doch angesichts seines Sohnes, des einzigen Menschen, der in der Lage ist, seine unerschütterliche Selbstbeherrschung ins Wanken zu bringen, verliert der Staranwalt nun die Fassung.

»Meine Güte, Martin, was treibst du denn den ganzen Tag? Du gehst mit deinem Hund spazieren, und du triffst dich mit Oscar, aber was in Gottes Namen machst du in der restlichen Zeit?«

Martin starrt unverwandt auf den Boden. Innerlich stemmt er sich gegen den Orkan, der über ihn hereinbricht. Dieser dauert fünf Minuten und gipfelt in einer schallenden Ohrfeige, bevor Victor Dujeu schließlich die Luft ausgeht.

»Raus hier!«, keift er mit letzter Kraft. »Ich will dich heute Abend nicht mehr sehen!«

Martin verlässt den Raum und schließt die Tür hinter sich. Dann geht er zurück in sein Zimmer, spannt ein Blatt Papier in die Schreibmaschine und tippt ans Ende der Seite:

289.

3

Du langes Elend

Am nächsten Tag bleibt Martin vor dem versperrten Tordurchgang stehen.

Sie sitzt im Schneidersitz da und schreibt.

»Guten Tag, Madame.«

Keine Reaktion.

»Ich bin zum zweiten Mal durchs Abitur gefallen.«

Sie hebt das Kinn und mustert ihn durch den Rauch ihrer Zigarette.

»Kümmert dich ’n Dreck, wie’s aussieht.«

»Meinen Vater kümmert es sehr wohl.«

»Dein Alter, ist das der lange Armleuchter, der Zigarren pafft und in rosa Hemden rumläuft?«

»Ja, das ist er«, antwortet Martin mit einem Lächeln.

»Arroganter Sack.«

Sie zieht an ihrer Zigarette und mustert ihn aufs Neue.

»Scheint massig Kohle zu haben.«

»Das hat er.«

»Und was macht Papi mit dem ganzen Schotter?«

»Ich habe keine Ahnung.«

Sie steht auf, drückt ihre Zigarette aus und baut sich mit verschränkten Armen vor ihm auf. Dann beugt sie sich vor.

»Lass dir eins gesagt sein, Bohnenstange.«

Er riecht ihren schalen Atem und erschauert beim Anblick der wenigen verbliebenen braunen Zähne in ihrem Mund. Aber ihre wachen, lebendigen Augen faszinieren ihn.

»Diese reichen, fetten Spießerwachteln, die ihre ganze Kohle im Bon Marché verprassen, die geben mir nie was. Nie, hörst du! Nicht einen Centime! Wie findest du das, Martin Dujeu?«

Verblüfft fragt er sie, woher sie seinen Namen kennt.

»Tja, ich weiß alles! Was glaubst du denn? Ich hab reichlich Zeit, euch zu beobachten, wenn ihr hier vorbeilauft, du, dein Erzeuger, dein aufgeblasener Freund und das Luxusweibchen von deinem Alten. Hab ja nix anderes zu tun.«

»Sie schreiben«, entgegnet Martin. »Das ist nicht nichts.«

Sie kommt noch ein wenig näher, das Gesicht von einem honigsüßen Lächeln verzerrt, eine Hand nach ihm ausgestreckt. Ihre brüchige Stimme klingt flehend.

»Sag mal, hast du nicht noch ’n Scheinchen für mich?«

»Ist von den hundert Francs denn nichts mehr übrig?«

Sie zuckt mit den Schultern.

»Ach woher denn! Ich hab schließlich Ausgaben.«

»Statt Ihnen Geld zu geben, würde ich Ihnen lieber etwas kaufen, was Sie brauchen.«

»Ah, verstehe. Damit ich mir nur ja nix holen kann, um mich zu besaufen. Du bist ja schlimmer als ’n Bulle!«

Martin lässt nicht locker.

»Sie brauchen doch bestimmt irgendwas. Kleidung, etwas zu essen, Medikamente?«

»Nein!«, kreischt sie, und für einen Moment durchzuckt ihn Angst vor diesem verwüsteten Gesicht mit den irren Augen. »Kauf mir was zu trinken, das ist alles, was mir noch bleibt. Trinken oder krepieren! So halt ich das durch!«

Wieder die ausgestreckte Hand.

»Nein«, erwidert Martin mit fester Stimme. »Alles, aber das nicht.«