6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Aufbau digital

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Der Kapitalismus schafft Unbehagen und produziert die Kapitalismuskritik gleich mit. Auch die Dissidenz wird zur Ware und verbreitet Bilder, die von Befreiung erzählen und wie Werbung aussehen. Die neue linke Welle ist Symptom einer Sehnsucht nach starken politischen Alternativen, nach dem „Echten“ und dem „wahren Leben“, eine Sehsucht, die von der breiten Lawine kommerzieller Geistlosigkeit ausgelöst wird. Mit Witz, Ironie und Überzeugungskraft verdeutlicht Robert Misik, weshalb es heute so schwierig ist, auf kluge Weise links zu sein – und warum links zu sein doch die einzige Weise ist, klug zu sein. "Misiks clevere Reflexion über das neue kritische Denken trifft den Nagel genau." (Rheinische Post) Peter Sloterdijk hat „Genial dagegen“ „nachdrücklich empfohlen“.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 230

Veröffentlichungsjahr: 2010

Ähnliche

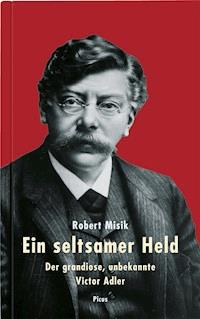

Robert Misik

Genial dagegen

Kritisches Denken von Marx bis Michael Moore

Impressum

Mit 11 Abbildungen

ISBN 978-3-8412-0060-0

Aufbau Digital,

veröffentlicht im Aufbau Verlag, Berlin, 2010

© Aufbau Verlag GmbH & Co. KG, Berlin

Die Erstausgabe erschien 2005 bei Aufbau

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung und Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlages zulässig. Das gilt insbesondere für Übersetzungen, die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen sowie für das öffentliche Zugänglichmachen z.B. über dasInternet.

Umschlaggestaltung Henkel/Lemme

unter Verwendung eines Fotos von ullstein bild

E-Book Konvertierung: le-tex publishing services GmbH, www.le-tex.de

www.aufbau-verlag.de

Menü

Buch lesen

Innentitel

Inhaltsübersicht

Informationen zum Buch

Impressum

Inhaltsübersicht

Einleitung: Radical Chic?

Bewegungen, Theorien, Pop

1. Der Kampf um die Rote Zone

2. Klassenkampf in Disneyworld

3. Positive Thinking

4. Wählen ohne Wahlmöglichkeiten

5. Riskantes Denken

6. Jemand lebt mein Leben. Und das bin nicht ich. . . .

7. An dem Produkt ist was kaputt

Linke Mythen

8. Her mit dem schönen Leben!

9. Der Partisan

10. Wie war Andreas?

Wie westliche Intellektuelle lernten, den Terror zu lieben. Eine Abschweifung

11. Versuchweise Extrem

Schluß

12. Immer radikal, niemals konsequent

Anmerkungen

Bildnachweis

Einleitung

Radical Chic?

Warum es heute so schwierig ist, auf kluge Weise links zu sein – und warum Linkssein doch die einzige Weise ist, klug zu sein.

Der Zorn hatte sich offenbar lange aufgestaut. Was der Mann schreibe, habe »etwas Verkommenes, geistig Verwahrlostes«, wütete Jörg Lau, Feuilletonredakteur der Hamburger »Zeit«, und es »umweht etwas entschieden Romanhaftes diese Erscheinung«. Derart in Rage hatte den Kritiker ein Mann gebracht, der drauf und dran ist, einer der »ganz großen Stars des transatlantischen Kongreß-Jetsets« zu werden – der slowenische Philosoph Slavoj Žižek.

Slavoj Žižek produziert auf provozierende Weise linke Theorie – und hat damit auch noch Erfolg. Sein 2002 erschienener schmaler Suhrkamp-Band erregte den Unwillen der versammelten Freunde des Mittelwegs: »Die Revolution steht bevor. Dreizehn Versuche über Lenin«, prangt als Titel auf dem Cover. Darin räsoniert Žižek über die »Leninsche Geste«, die es zu revitalisieren gelte, da in der »Leninschen Lösung«, obschon sie fürchterlich gescheitert sei, »ein utopischer Funke« war, der es wert wäre, bewahrt zu werden. Wer mit solchen Überlegungen zur globalen Celebrity wird, provoziert Übellaunigkeit: Da spinnt jemand gefährliche Träume vom »guten Terror«, so Laus strenges Verdikt, und wird damit zum Helden des »Radical Chic«. Drei mal pfui, echauffiert sich der Kritiker, eine Radikalität sei das, nicht weit von der Frivolität entfernt.

Im Herbst 2003 war Slavoj Žižek natürlich fix gebucht für den »Kommunistenkongreß«, zu dem kritische Intellektuelle und radikale Studenten nach Frankfurt gerufen hatten. Dabei sollte es um nichts weniger gehen als darum, »die Diskussion über ein neu zu bestimmendes kommunistisches Projekt zu forcieren«. Der Konvent war diesmal kein staubiger Tristesse-Event ergrauter Plaste-und-Elaste-Kommunisten aus der DDR oder phantasieloser DKP-Doktrinäre, sondern Magnet für die Crème de la crème der internationalen Linksintelligenz, hochdekorierte westdeutsche C-4-Professoren wie Axel Honneth, der Erbe des Frankfurter Habermas-Lehrstuhles, oder Micha Brumlik, einer der führenden deutsch-jüdischen Intellektuellen, eingeschlossen. »Marx’ Grundidee, eine Gesellschaft zu schaffen, in der alle Verhältnisse beseitigt sind, in denen der Mensch ein erniedrigtes und geknechtetes Wesen ist, ist nach wie vor ein aktuelles Ziel«, formulierte Brumlik und plädierte dafür, dem Kommunismus »noch eine Chance« zu geben.

Daß sich die Konferenz unter anderem von der Bundeskulturstiftung, die im Berliner Kanzleramt ihren Sitz hat, finanzieren ließ, ist ein amüsanter Nebenaspekt der Chose. Faszinierend oder irritierend, wie man will, ist aber etwas anderes: Es ist wieder chic, sich »Kommunist« zu nennen. »Kommunismus« wird dann freilich nur als Chiffre benützt, als Code für den Versuch, das Unmögliche zu denken, eine gewisse riskante Phantasie auszubilden – auch wenn man dazu »Kommunismusmarketing« sagen könnte, in »Ermangelung großer Gefühle«, wie es durchaus selbstkritisch in Beiträgen im Vorfeld des Kongresses hieß. Der, der diesen Code benützt, annonciert damit, daß er sich vom langweiligen neoliberalen Mainstream und seiner behaupteten Alternativlosigkeit von Staatsverschlankung, Sozialabbau und atemlosem »Reform«-Furor ebenso absetzt wie von traditionslinken Warmduschern, die der konservativen Revolution mit Predigten für eine Prise mehr »soziale Gerechtigkeit« den Wind aus den Segeln nehmen möchten. Wer Kommunismus sagt, der meint ein ganz anderes Leben, nicht ein bißchen soziale Umverteilung und eine Spur weniger Ungerechtigkeit. Wer freilich heute Kommunismus sagt, meint meist natürlich nichts von all dem, wofür bis dato Kommunismus stand: weder Vergesellschaftung der Produktionsmittel noch den Aufbau einer strikt hierarchischen bolschewistischen Kaderpartei und schon gar nicht, selbstverständlich, Ein-Parteien-Diktatur und Gulag. Ziemlich sicher würden die in Frankfurt versammelten »Kommunisten« sogar vor der Verstaatlichung der Deutschen Bank zurückschrecken, wahrscheinlich auch vor der Konfiszierung von Herrn Flicks Kunstsammlung.

Der Kommunistenkongreß ist eher ein Symptom. Ein Symptom dafür, daß linke Kritik und rebellische Gesten wieder hip werden. Das ist auf den ersten Blick mehr als erstaunlich. Noch vor ein paar Jahren erinnerte man sich nur mit einem Anflug von Peinlichkeitsgefühlen an die Friedensdemos der frühen achtziger Jahre; der Dreßcode aus Birkenstocksandalen und Wollpulli provozierte nichts als mitleidiges Lächeln. Wer von Weltveränderung schwadronierte, galt als hoffnungslos von gestern, wer gegen »die Mächtigen« anredete als dümmlicher Retro-Aktivist: Weiß doch jedes Kind, daß die Gesellschaft ein System von Systemen ist, der Platz der Macht ortlos, noch die Revolte ein Produkt, an dem sich gut verdienen läßt, und daß jede Rebellion sinnlos ist. Und daß wir sowieso am Ende der Geschichte leben: Weder große Ideen werden in Zukunft mehr geboren, noch stehen uns größere gesellschaftliche Umbrüche bevor. Alles, was die Zukunft noch bringt, so wurde prophezeit, sei das, was wir ohnehin schon haben: Kapitalismus, Demokratie, Marktwirtschaft. Bestenfalls noch schneller, noch glänzender, noch reicher, noch hipper und vor allem noch globaler. Angesagt war das heroische Mittun, die fröhliche Teilnahme am Spiel aus Reichtum, Innovation, der schöpferischen Zerstörung – die leidenschaftliche Hingabe an eine Welt ohne außen, den globalisierten, digitalisierten, beschleunigten Kapitalismus, zu dem es keine Alternative gibt und auch nicht zu geben braucht; sowie der Genuß der Früchte, die er abwirft.

Das war gerade einmal vor zehn Jahren. Und heute? Heute sehen die Schwadroneure von der Schönheit des Kapitalismus alt aus und Revolte ist wieder hip. Eine rebellische Geste da, ein systemkritisches Wort dort, schon ist für Aufmerksamkeit gesorgt. Das Unbehagen am Kapitalismus zieht Kreise – und zwar über die habituell rebellischen Künstler- und Intellektuellenzirkel hinaus. Spätestens im Frühjahr 2005 war die Kapitalismuskritik in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Da signalisierten die Meinungsforscher sogar der regierenden deutschen Sozialdemokratie, dass Kapitalismuskritik wieder zieht und ostentative Wirtschaftsnähe – der Zeitgeist vom »Third Way« bis »Hartz IV« – gar nicht so gut ankommt. Prompt ließ Parteichef Franz Müntefering, ansonsten ein eher uninspirierter Kerl, eine Breitseite gegen die »Macht des Kapitals« und die globalen Finanzinvestoren los, die wie »Heuschreckenschwärme« über Firmen herfallen, sie abfressen und kahl zurücklassen. Damit hatte er sich einen Platz auf den Titelseiten fix erobert – und zwar weit über Deutschland hinaus. Er hat »den richtigen Pol berührt. Die Partei vibriert vor Erregung«, wußte der »Spiegel« zu rapportieren, Münteferings Kollege Sigmar Gabriel schlug in dieselbe Kerbe: »Unternehmen mögen ›überflüssige Mitarbeiter‹ haben, aber die Gesellschaft hat keine überflüssigen Menschen.« Aus der sozialen Marktwirtschaft drohe eine »McKinsey-Gesellschaft« zu werden. Bei den Wahlen im Herbst 2005 hat das der SPD nicht mehr viel genutzt, vor allem, weil die rot-grüne Regierung nach links verloren hat – in Richtung der neuen Linkspartei, einem Bündnis aus der mehrheitlich ostdeutschen Partei des demokratischen Sozialismus (PDS) und SPD- bzw. Gewerkschaftsdissidenten aus Westdeutschland, die sich unter dem Akronym Wasg – Wahlalternative soziale Gerechtigkeit – zusammengefunden haben. Zwischenzeitlich stimmten die Franzosen noch gegen den EU-Verfassungsentwurf, mehrheitlich, weil sie in dem vorgelegten Vertrag eine »neoliberale« Konstitution sahen.

Etwa zu dieser Zeit war es auch, als die »Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung«, allzu großer Liebe zu antikapitalistischen Revolten eigentlich unverdächtig, eine »Rückkehr der Linken« prophezeite. »Viele Menschen sind bereit, sich für ein kühnes, abstraktes Ziel, eines, das über das Geldvermehren hinausweist, zu begeistern und anzustrengen«, war da zu lesen, und: »Die Zeit ist reif für neue politische Ideen. Gerade im Moment der größten Ausdehnung und Wirksamkeit der neoliberalen Ideologie mehren sich die Zeichen, daß es den Leuten allmählich damit reicht.«

All das hatte sich schon seit ein paar Jahren angekündigt, erst kaum merkbar. Da wurden Bücher wie »Die Globalisierungsfalle« zu Bestsellern, düstere Jeremiaden über das Ende der Wohlfahrtsstaaten, die einen übellaunigen Kontrapunkt zur Partystimmung der neunziger Jahre setzten. Dann sorgte die No-Globals-Bewegung für Erstaunen, und Antonio Negri und Michael Hardt schrieben mit »Empire« den Theorie-Renner des Jahrzehnts. Polit-Pop stürmt die Charts, besonders wenn in den Songs die Entfremdung in der Kommerz-Kultur der Warenwelt und die Sehnsucht nach einer nichtentfremdeten Eigentlichkeit zur Sprache kommt wie in den Hits der Berliner Combo »Wir Sind Helden«. Für das gehobenere, literarisch interessierte Publikum stehen Theater-Revolutionäre wie René Pollesch bereit, die Charaktere auf die Bühne bringen, die sich in der kapitalistischen Maschinerie verfangen. Die kanadische Autorin Naomi Klein wurde mit Konsumismus- und Markenkritik (»No Logo«) selbst zu einer global erfolgreichen Marke. Und der in Berlin lebende Filmemacher Hans Weingartner schaffte es mit seiner Antiglobalisierungskomödie »Die fetten Jahre sind vorbei« nicht nur, die Kinosäle zu füllen – sogar das Festival in Cannes bereitete ihm einen begeisterten Empfang. Jetzt trete, so Weingartner ausdrücklich, »wieder eine kritische Generation« auf den Plan, die einfach Zeit gebraucht habe, »um neue Strategien zu entwickeln, gegen ein System, das sein Gesicht nicht offen zeigt«.

SCHÖN DAGEGEN – Sheryl Crow bei der Verleihung der American Music Awards, 2003

Nach dem Amtsantritt der Regierung George W. Bush in den USA, der überdrehenden Kriegsrhetorik nach den Terrorakten vom 11. September, vor allem aber mit deren martialischer Verschärfung, die zur Invasion im Irak führte, wurde Rebellion endgültig en vogue. Michael Moore hat mit angewandter Dissidenz globalen Kultstatus erlangt, und auch die Alt-Hip-Hopper von »Public Enemy« sind mit »Revolverlution« wieder ganz up to date: »Son of a Bush« ist dem Weltkriegsherrn gewidmet. Models und Fashion-Celebrities stolzieren mit »War is not the answer«-T-Shirts über die Laufstege. Peace ist Pop und Rebellion ein Geschäft. Schon wird die »Generation Golfkrieg« ausgerufen, die nunmehr die »Generation Golf« ablöst. Habe letztere nur Eigenheim, Karriere und erstes Auto im Kopf gehabt, müsse sich diese neue Generation wieder ein paar ernsthaftere Fragen stellen. Nach dem Ende des Neunziger-Jahre-Booms ist für die Jungen die Frage aktuell: »Was wird aus mir?« Und die zweite Frage wird dann gleich mitgestellt: »Was geschieht bloß mit der Welt?« Innerlich erschüttert, vielleicht aber auch ein wenig erwärmt von Friedensromantik, reißen die Kids die Fenster auf und hängen »PEACE«-Fahnen raus.

Das gefällt nicht allen, vor allem berufsmäßigen Zynikern nicht. Darum ist das böse Wort vom Radical Chic zur aufstrebenden Vokabel der Saison geworden. Geprägt wurde es in den späten sechziger Jahren. Der New Yorker Autor Tom Wolfe hat es eingeführt, als seinerzeit die linksliberale amerikanische Cocktail-Society zu Black-Panther-Fundraising Parties lud – jener im Hause Leonard Bernsteins setzte er ein bissiges literarisches Denkmal1. In dem Wort klingt Spott über die Versuche einer gelangweilten Bourgeoisie und der sinnsuchenden Mittelstandsjugend an, sich ein bißchen Thrill ins Haus zu holen: mit Revoltengesten, die zu nichts verpflichten. Man wirft sich in eine heroische Pose, markiert Distinktion zum Mainstream, riskiert aber wenig vom feinen Leben und fühlt sich gut. »Leere Gesten« seien dies, so das strenge Verdikt. Auch jetzt ist wieder viel von den »leeren Gesten« der neuen Protestkultur die Rede. Wobei nicht ganz klar ist, was die Kritiker lieber hätten: eine wahre, nicht bloß chice Revolte – oder besser doch keine. Würden die jungen Leute, über deren Che-T-Shirts gespöttelt wird, ihr Wohlwollen finden, wenn sie Barrikaden bauen und in Brand stecken würden? Was wäre denn eine Geste, die nicht leer ist? Und können Gesten überhaupt jemals vollends leer sein? Wobei die bedächtigen Kopfschüttler aus den Kulturressorts von »Zeit« bis »New York Times« auch nicht recht zu wissen scheinen, worüber sie mehr staunen sollen: darüber, daß Celebrities sich in den Rebellengesten gefallen oder daß die Rebellen selbst zu Celebrities werden. Schon wurde Naomi Klein zur global »einflußreichsten Person unter 35« und leise spöttelnd zur »Naomi Inc.« ernannt, zu einer Ein-Frau-»walking talking corporation«. Martin Wolf, immerhin Chefkommentator der »Financial Times«, verglich sie mit Lenin und seinen Bolschewiki, rümpfte gleichzeitig aber die Nase: die einstigen kommunistischen Kader hätten über »Intellekt und Organisationsfähigkeit« verfügt, während bei Naomi Klein und ihren globalisierungskritischen Mitstreitern nur »Moralismus und Passion« geblieben wären – als wäre die zielstrebige Brillanz, mit der die Bolschewisten zum bewaffneten Aufstand schritten, etwas, was vor den strengen Richtern der »Financial Times« bestehen würde.

Wie dem auch sei: Die neue linke Welle ist zunächst ein Symptom. Natürlich hat all das mit sozialer Bedrängnis zu tun, mit wachsendem Stress. Die Zahl der Arbeitslosen steigt unaufhaltsam. Weil dem kein ökonomisches Mittel gewachsen scheint, schlägt der »Kampf gegen die Arbeitslosigkeit« – in allen Sonntagsreden beschworen – in den »Kampf gegen die Arbeitslosen« um. Die werden in 1-Euro-Jobs gezwungen und auf Hartz-IV-Regelsatz gesetzt, müssen, wenn ihre Wohnung mehr als 40 Quadratmeter mißt, aus den vertrauten vier Wänden ausziehen und gelegentlich schaut bei Singles auch noch ein Spitzel vom Arbeitsamt vorbei, der die Betten der Ünterstützungsbezieher nach auffälligen Spuren absucht, ob sie nicht doch einen Lebenspartner haben, der für ihren Unterhalt aufkommen könnte. Ziel: die Arbeitslosen sollen zur Annahme jeder Arbeit gezwungen werden – während es immer weniger ordentliche Arbeitsplätze gibt. Selbst die, die sich irgendwie durchkämpfen, sind mit chronischer Unsicherheit geschlagen: irgendwelche Jobs, von denen man nicht leben kann; schlecht oder gar nicht bezahlte Praktika; scheinselbständig, von Aufträgen abhängig, die heute kommen, morgen ausbleiben. Leiharbeit, Phasen von Beschäftigung, die sich mit Phasen der Nicht- oder Unterbeschäftigung ablösen. Und auch wer noch einen guten Job mit Anstellung, Sozialversicherung und relativer Absicherung hat, kann in vielen Fällen nicht gewiß sein, ob das in drei Monaten oder einem Jahr noch so sein wird. Die Verunsicherung frißt sich in die Normallagen hinein. Dabei muß man gar nicht verschweigen, daß viele im rasant wachsenden Milieu der »Kulturkreativen«, zu denen man Softwarentwickler ebenso zählt wie Werbeleute, Internet-Spezialisten ebenso wie Erlebnisgastronemen, Musiker ebenso wie Journalisten, die »Prekarität« durchaus doppelt erleben: als Freiheit relativ selbstbestimmter Tätigkeiten und als chronische Verwundbarkeit in Arbeitssituationen, in denen nichts sicher ist.

Das Wort »Prekarität« jedenfalls, vor ein paar Jahren noch eine sozialwissenschaftliche Fachvokabel, kennt heute jeder Gymnasiast – es beschreibt die Unsicherheit, die seinen oder ihren Einstieg ins Leben begleiten wird. Gut fünf bis zehn Prozent in den westlichen Gesellschaften haben realistischerweise überhaupt keine Chance mehr, einen Platz in der digitalisierten »Informations- und Wissensgesellschaft« zu finden. Für die High-Quality-Jobs sind sie zu gering qualifiziert, und die einfachen Arbeiten werden heute von Maschinen erledigt (oder nach Bangladesh exportiert). Sie sind die, die der französische Soziologe Robert Castel »überflüssige Menschen« nennt: Sie sind für das ökonomische System schlichtweg unnütz, im Unterschied zu den Proletariern früherer Zeiten. Die wurden zwar ausgebeutet, waren aber auch notwendig, weil sie es waren, die die Maschinen am Laufen hielten.

Aber, man täusche sich nicht: Es ist nicht nur der ökonomische Druck, wahrscheinlich nicht einmal in erster Linie, der den Boden für die neueste Kapitalismuskritik so fruchtbar macht. Wer glaubt, mit dem »Jobkiller Globalisierung« (so das Wiener Nachrichtenmagazin »profil«) ließe sich die miese Stimmung hinreichend erklären, springt viel zu kurz. Schließlich ist heute selbst sozialdemokratischen Wahlkämpfern der Applaus dann am sichersten, wenn sie vor der »Ökonomisierung aller Lebensbereiche« warnen. Das ist es, was mit dem bekannten Wort von der Marktwirtschaft, die nicht zur Marktgesellschaft werden dürfe, gemeint ist. Alles wird als Ware behandelt. Menschen können so überflüssig werden wie verdorbene Waren oder, fast schlimmer noch, Güter, die aus der Mode kommen. Information und Literatur wird Werbeumfeld, Kunst zum Standortfaktor. Alles schmeckt nach Werbung. Die Marken besetzen den öffentlichen Raum. Die Menschen werden zur »Umwelt« ihres eigenen Systems degradiert. Das schafft schlechte Stimmung. Und den oftmals nur wenig verbalisierten Wunsch, es müsse doch »irgendwie«, »irgendwas« anderes möglich sein. Die neueste Linke ist nur ein Symptom dieses Grundgefühls. Vergangenes Jahr hielt sich die drollige Sinnfibel »Schluss mit lustig« des Fernsehpredigers Peter Hahne lange auf Platz 1 der »Spiegel«-Bestsellerliste, nur knapp vor »Die Kunst des stilvollen Verarmens« aus der Feder des traurigen Prinzen Alexander von Schönburg. Die Botschaft ist immer die gleiche: Sinn kann man nicht kaufen. Und: Man kann glücklich sein, ohne zu konsumieren. Sowie: Wer nicht als Ding behandelt werden will, muß seine Gier nach den Dingen bezähmen.

Auch das neue Links- und Dagegensein ist das Symptom einer Sehnsucht nach starken politischen Alternativen und nach einer unbestimmten »Ernstheit«; eine Sehnsucht, die von der breiten Lawine kapitalistisch-kommerzieller Geistlosigkeit wohl selbst produziert wird. Hier kommt die Hoffnung auf eine »Echtheit« – die Echtheit eines erfüllten Lebens, wirklicher Gefühle, sinnvoller Tätigkeiten – zum Tragen, die natürlich sofort wieder unterlaufen wird. Denn wer wüßte besser als der Kapitalismuskritiker – und der Marktstratege –, daß mit jeder Sehnsucht ein Geschäft zu machen ist, also warum nicht auch mit dieser. Die Dissidenz wird zur Ware und produziert Bilder, die von Befreiung erzählen und irgendwie wie Werbung aussehen. Selbst die schrillsten Einreden – etwa die, dem Kommunismus »noch eine Chance« zu geben – laufen Gefahr, zur Unterhaltung, Zerstreuung, zu folgenlosen Normverstößen auf extra dafür vorgesehenem Terrain zu werden; etwa auf dem der Kultur, und insofern ist schon folgerichtig, wenn eine Behörde namens »Bundeskulturstiftung« dafür Geld gibt. Die Art und Weise, wie sich diese Sehnsüchte und dieses Begehren äußern, sind gewiß von den Verhältnissen, unter denen sie zutage treten, eingefärbt. »Wenn die Kritik erfolgreich, also öffentlichkeitswirksam ist, verwandelt sich der Kritiker selbst in einen Markenartikel«, formuliert der Berliner Kulturphilosoph Norbert Bolz, und: »Das Protestlied gegen den Weltsound von MTV endet als Nummer eins der Charts.« Der Kritiker am Konsumismus entkommt dem Fluch nicht, selbst für Abwechslung zu sorgen und Teil des Spiels mit dem flüchtigen Gut zu sein, das Aufmerksamkeit heißt. Bolz: »Die Subkultur wird zum Markenartikel, der Rebell zum Star und die alternative Szene zum Motor der Unterhaltungsindustrie.«

»Soupkultur« heißt heute eine Suppenküche in einer Seitenstraße des Ku’damms, der eleganten Berliner Glitzermeile. Ein Spiel mit dem Wort »Subkultur« – die sei, so ist das offenbar zu verstehen, nur mehr drei Schritte vom Establishment entfernt und garantiere eine warme Mahlzeit pro Tag. Schrecken brauche sich vor dem Subversiven keiner mehr.

Aber was heißt das schon? Das Subversive ist zwar für tot erklärt, doch das Bedürfnis danach sitzt »viel tiefer, als es mit einer Utopie zu erklären wäre«, merkt der Schriftsteller Richard Wagner an. Selbst die Jugendlichen mit dem Che-Bild am Revers sind hierfür ein Symptom. Das Chiffre Che »bildet die Brücke von der Tradition zum neuen Ungehorsam«. Und dieser Stachel der Subversion tritt in den überraschendsten Gestalten zutage. Noch das Phänomen Napster, argumentiert Wagner, verweise auf ein »Aufbegehren gegen die allgegenwärtige Reglementierung«. Die Raubkopie mit ihrem Gestus des Illegalen ist mehr als bloße billige Aneignung, sie symbolisiert »die Macht des Einzelnen gegen das System«.

Wohin man sich auch wendet, wen immer man ins Auge nimmt, Computerfreaks und Globalisierungsgegner, die Welt der Theorieproduktion und des Theaters – Gesten des Rebellischen, des Aufbegehrens, des Unbehagens. Ausbruchsphantasien, Umbruchssehnsüchte. In der Folge soll versucht werden, die Szene, die hier entstanden ist, einer Kartographie zu unterziehen und einige der schillernden Figuren zu porträtieren; vor allem aber sollen die Ideen, Hoffnungen und Mythen, die hier zutage treten, skizziert und ein paar Elemente linker Mythologie kritisch debattiert werden: etwa der Mythos vom »wahren Leben«, die Vorstellungsreihe vom »Kampf«, in dem dieses sich verwirklicht, die linken Heldenmythen – am Beispiel des Che –, und jene eigentümlichen Tendenzen eines heroischen Vitalismus, wie sie zuletzt etwa in Deutschland unter der Chiffre vom »Mythos RAF« in die Diskussion geraten sind. Dabei ist weniger die Vollständigkeit das Ziel als vielmehr der Versuch zu verstehen, wie der metropolitane Großstadtjugendliche tickt, der plötzlich wieder das Rebellische entdeckt. Verwandte Motive in Kulturen außerhalb der »Ersten Welt« werde ich bestenfalls kursorisch streifen, obwohl das Aufbegehren dort mit dem Aufbegehren hier in einem dialogischen Verhältnis steht und Phänomene wie die Zapatisten in Mexiko, die Sozialbewegungen in Argentinien, aber auch das Engagement von Persönlichkeiten wie Arundhati Roy eine globale Bedeutung haben.

Wie jede Analyse polemisch ist, selbst wenn sie sich völlig objektiv gibt (weil sie immer gegen rivalisierende Deutungen gerichtet ist), so richtet sich auch die hier versuchte »gegen« etwas. Genauer: gegen zwei Richtungen. Einerseits gegen die lauen, abgeklärten Spötter, die sich bequem eingerichtet haben in einer Gegenwart, von der sie ernsthaft glauben, sie wäre auch unsere Zukunft, und die jeden Versuch, Neues zu erproben als Kinderromantik abtun. Indem aber die linken Mythen ebenso kritisch befragt werden, soll der Sinn für die Ambivalenzen des oft unbewußt mitgeschleppten linken Traditionsbestandes geschärft werden. Schwülstiger Widerstandspathos und seichter Antiimperialismus sollen ebenso kritisch debattiert werden wie linke Heldenverehrung und platter Antikapitalismus.

Eine entstaubte Kritik, die weder in die Falle der Affirmation noch in jene der plumpen »Systemkritik« fallen will, müßte wohl gerade von einem Verständnis für Ambivalenzen ausgehen. Die Wünsche und Träume und Lebensentwürfe, die sich immerfort an der kapitalistischen Realität brechen, sind ebenso gesellschaftlich-historischer Natur wie diese Realität selbst. Das Unbehagen und die Revolte sind, wenn man so will, die nobelsten Produkte des Kapitalismus.

Für einen Augenblick unterstellt, der zeitgenössische Kapitalismus könnte sprechen: Was ist es, was der Kapitalismus »sagt«? Mach Dein Ding! Genieße! Sei Dein eigener Herr! Blök nicht mit der Meute! Sei kreativ! Entwickle Deine Potentiale! Der Kapitalismus produziert Freiheitsversprechen, die er nie halten kann. Er produziert einen Individualismus auf der Basis vieler quer- und gegenläufiger sachlicher Abhängigkeiten, in die die Individuen verstrickt sind. Für sie stehen Rollen zur Auswahl – soviel Freiheit stellt der Kapitalismus parat; aber es sind Rollen, deren Autoren sie nicht sind. Die Menschen haben das Gefühl, Gefangene dieser Rollen zu sein. Selbst der Herdentrieb der Konsumgesellschaft verträgt sich gut mit den Unabhängigkeitsideen des westlichen Individualismus – man kann wohl mit einigem Recht sagen, daß dies eine der ironischen Wahrheiten unserer Zeit darstellt. Und die Wünsche nach einem anderen, echten Leben sind ja keine Sehnsüchte, die gleichsam in die genetische Struktur der Individuen eingeschrieben sind. Sie sind kulturell, historisch und gesellschaftlich produziert. Schon darum sind die Gesten, in denen sie sich äußern, niemals vollends leer: in ihnen tritt das Reale dieses Kapitalismus genauso – wenn auch in anderer Weise – zutage wie in der hektischen Betriebsamkeit alltäglicher Kapitalverwertung.

Der Kapitalismus hat mit den Rebellen gut zu leben gelernt. Doch diese rebellischen Impulse verändern ihn. Er hat die Einsprüche zu integrieren gelernt; das ist seine große Stärke. Aber, wer weiß, womöglich gibt es auch subversive Energien, denen der paradoxe Raum der herrschenden Ordnung nicht die Spitze zu nehmen vermag.

Gewiß ist es heute schwierig geworden, genau zu sagen, was »links« überhaupt ist. Vor ein paar Jahrzehnten hätte man einen Linken, egal welcher Couleur, noch in der finstersten Nacht aus dem Tiefschlaf wecken und fragen können, wie denn eine bessere Gesellschaft auf den Weg zu bringen wäre – er hätte auch im nächtliche Halbkoma kaum eine Schwierigkeit mit der Antwort gehabt: »Revolution, Macht der Arbeiterklasse, Gemeinschaftseigentum der Produktionsmittel.« Die Sicherheit der schnellen und einfachen Lösungen ist den heutigen Linken – sieht man von den versprengten Trüppleins verbohrter Sektierer ab – ziemlich flächendeckend verlorengegangen. »Eigentlich existiert ›links‹ also gar nicht mehr, nicht als ein eigenständiges, in sich geschlossenes, einflußreiches Denksystem«, konstatierte darum im Frühjahr 2006 die Hamburger »Zeit« – unter dem programmatischen Titel »Was heißt heute Links?« Bis in die achtziger Jahre hätten die Linken unterschiedlicher Ausrichtung in etwa so formuliert. »Wir wissen, wie eine ideale Gesellschaft aussehen könnte. Wir möchten sie allmählich erreichen, Schritt für Schritt.« Ein Linker von heute, so der »Zeit«-Autor Harald Martenstein, ist da viel vorsichtiger: »Wie die ideale Gesellschaft aussieht, weiß ich auch nicht genau. Aber ich sehe etwas, das falsch läuft, hier und heute, eine einzige, ganz bestimmte Sache, und das möchte ich ändern.«

Martenstein ist, wenn man so will, extra skeptisch. Aber natürlich trifft er eine Gefühlslage, wenn man so will, ein Paradoxon: Linke Haltungen sind wieder deutlich häufiger zu finden, aber wie genau sich die Linke eine ideale Gesellschaft vorstellt, ist schwerer zu sagen denn je. Man kann das im Bereich der »praktischen« Politik sehen, wo man auch innerhalb der Linken lange darüber diskutieren müßte und kaum einen Konsens herzustellen vermöge, ob denn mehr staatliche Regulierungen ein mehr an Emanzipation bedeuten oder vielmehr weniger – um nur ein Beispiel zu nennen. Und man kann diese Aporien leicht auch im Bereich der »linken Werte« ausmachen. So ist einer der wichtigen linken Werte die Freiheit, was in entwickelten Gesellschaften auch mit dem Respekt vor Vielfalt übersetzt werden kann – jeder soll die Möglichkeit haben, soviel wie möglich aus seinem Leben zu machen, und zwar nach seiner eigenen Facon. Der zentrale linke Wert seit jeher ist aber die Gleichheit, der »Polarstern« der Linken, wie der italienische Philosoph Norberto Bobbio sagte. Theoretisch gehen Freiheit und Gleichheit natürlich gut zusammen. Vielfalt und Gleichheit sind Zwillinge, weil Gleichheit ja auch heißt: gleicher Respekt für jede Lebensart. In der Praxis ist das natürlich vertrackter. Mehr soziale Gleichheit hat sich in der Geschichte nur dann verwirklicht, wenn sich Menschen zusammentaten, um für sie einzutreten, und das ging um so besser, wenn sie sich als ihresgleichen begegneten – zu viel Vielfalt ist aber der Feind solcher Begegnungen. Insofern sind Gleichheit und Freiheit schon auch wieder Antipoden, weil soziale Gleichheit eine gewisse soziale Homogensierung bedingt. Andererseits sind Gleichheit und Freiheit Zwillinge, weil krasse Ungleichheiten bedeuten: Freiheit für ein paar, eingeschränkte Lebenschancen, also ein Mangel an Freiheit für viele. Dies nur ein Beispiel für eine Reihe von Dilemmata, mit denen eine Linke zu jonglieren hat, die auf der Höhe der Zeit sein will. Man kann daraus natürlich eine Reihe von Schlüssen ziehen: Etwa, daß links nicht mehr geht. Man kann sich dann heroisch in den postmodernen Kapitalismus fügen, mit seinen neuen Ungleichheiten, seiner »The Winner Takes It All«-Kultur, seinem Kult der Erfolgreichen und der Verachtung für die Verlierer. Man kann dann die blöden Parolen nachplappern, daß der Eigennutz in einer veritablen hegelianischen Volte (List der Geschichte!) am Ende alle weiter bringt als Kooperation und Solidarität. Oder man kann nach Manier einer »Retro-Linken« so tun, als existierten diese Probleme gar nicht und man könne einfach wieder zum glorreichen Arrangement der siebziger Jahre zurückkehren, als der Sozialstaat noch intakt, die Vollbeschäftigung erreicht war und es noch keine Neoliberalen gab. Oder aber, man kann sich den Problemen stellen und an Ideen für eine moderne Linke arbeiten.

Unschwer zu erraten, daß das Herz des Autors für letztere Variante schlägt. Die Analysen, die hier versucht werden, werden die Leserinnen und Leser mit ihren eigenen Augen lesen und damit auf unterschiedliche Art. Wie die Resonanz auf die ersten beiden Auflagen zeigte, machen sie davon ausgiebig Gebrauch. Eine bekannte TV-Moderatorin meinte etwa leicht pathosgetragen, ich würde die »Linke in das 21. Jahrhundert führen«, ein Rezensent glaubte dagegen, ich mache mich über die Linke lustig (zugegeben, das sind die Extreme an eigensinniger Lektüre). Aber gewiß, es wird eine Szenerie porträtiert und mit ihr werden Ideen porträtiert. Nicht immer stelle ich meine eigene Meinung in den Vordergrund, immer aber durchzieht sie natürlich als inneres Motiv die Beschreibungen und Reportagen. Die Deutungen, die damit einhergehen, sind Angebote und sicherlich nicht zwingend.

Am Ende ist hoffentlich deutlich: So unbestritten schwierig es heute auch ist, auf kluge Weise links zu sein, so ist Linkssein schlußendlich aber auch die einzige Weise, klug zu sein.

Bewegungen, Theorien, Pop

1. Der Kampf um die Rote Zone

Warum es plötzlich wieder Usus geworden ist, von der Vernissage zur nächsten Demo zu gehen.