15,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Aufbau digital

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

„Mehr Privat, weniger Staat“ haben die Neoliberalen mehr als drei Jahrzehnte getrommelt, zumindest in der Wirtschaft; wenn es um die Bespitzelung der eigenen Bürger oder um die Hochrüstung des Militärs geht, sehen sie das nicht so eng. Doch seit der weltweiten Banken- und Börsenkrise fordern ausgerechnet die Gralshüter der neoliberalen Marktideologie eine "internationale Finanzmarktordnung", und zahlen soll der Staat. Zugleich halten Neokonservative die Sozialsysteme für unmoralisch, weil die Faulen dadurch belohnt werden. Ihr Herz gehört den Tüchtigen. Überall wittern sie Kollektivismus und die Krise der christlichen Moral. Sie haben Privatfernsehen eingeführt, jetzt beklagen sie den Kulturverlust. Sie halten die Familie hoch, doch durch türkische Großfamilien droht angeblich der Untergang des Abendlandes. Misik zeigt, warum die neuen Konservativen auf so viele Fragen die falschen Antworten geben: Weniger Gleichheit bringt immer weniger Freiheit mit sich. Nicht wer am besten konkurriert gewinnt, sondern wer am besten kooperiert. Die Chance für den Wandel ist da, nicht nur in den USA.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 213

Veröffentlichungsjahr: 2010

Ähnliche

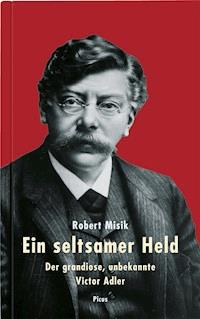

Robert Misik

Politik der Paranoia

Gegen die neuen Konservativen

Impressum

ISBN 978-3-8412-0048-8

Aufbau Digital,veröffentlicht im Aufbau Verlag, Berlin, 2010© Aufbau Verlag GmbH & Co. KG, Berlin 2009

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung und Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlages zulässig. Das gilt insbesondere für Übersetzungen, die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen sowie für das öffentliche Zugänglichmachen z.B. über das Internet.

Umschlaggestaltung hißmann, heilmann, Hamburgunter Verwendung eines Motivs von plainpicture/Lüth, N.

Einbandgestaltung hißmann, heilmann, HamburgE-Book Konvertierung: le-tex publishing services GmbH, www.le-tex.de

www.aufbau-verlag.de

Menü

Buch lesen

Innentitel

Inhaltsübersicht

Informationen zum Buch

Impressum

Inhaltsübersicht

Einleitung: Dem Starken freie Bahn – bis er gegen die Wand fährt

Warum die neukonservative Ideologie ins Museum der großen Irrlehren gehört.

1. Untergang des Abendlandes

Warum die neuen Konservativen die kapitalistische Konsumkultur lieben, den hedonistischen Konsumentenaber verabscheuen.

2. Die Achtundsechziger sind an allem schuld

Wie die neuen Konservativen den »einfachen Mann« entdeckten, und warum sie sich etwas darauf einbilden, nicht zu den »Intellektuellen« zu zählen.

3. Ich bin frei, weil du arm bist

Warum die Konservativen die Ungleichheit für gerecht halten oder zumindest für nützlich. Und welche Kalamitäten uns diese Irrlehre einhandelt.

4. Der Unternehmer als Held

Warum die neuen Konservativen glauben, dass ein Kampf jeder gegen jeden tobt und nur die Starken gewinnen. Und warum die wirkliche Welt ganz anders funktioniert.

5. Die schicke Spießerei

Warum die neuen Konservativen die Härte des Existenzkampfs predigen und sich dann wundern, dass im Bus niemand mehr für Oma aufsteht.

6. Von Moslems umzingelt

Warum die neuen Konservativen die Familie lieben – vorausgesetzt, es handelt sich nicht um eine türkische Großfamilie. Oder: Sie sollen sich zu unseren Werten bekennen (die Werte, die wir verloren haben).

7. Eine schrecklich nette Familie

Die Menschen sind soziale Tiere. Nicht wer am besten konkurriert, gewinnt, sondern wer am besten kooperiert.

Anmerkungen

EINLEITUNG

Dem Starken freie Bahn –

bis er gegen die Wand fährt

Warum die neukonservative Ideologie ins Museum der großen Irrlehren gehört.

Welche Ungerechtigkeit immer geschehen mag,

die Männer und Frauen der Rechten werden sagen,

dass sie unvermeidlich ist.

Die Männer und Frauen der auf der Linken werden

sagen, dass sie nicht tolerierbar ist.

Francoise Sagan

Am 15. September 2008 erlebte die letzte Großideologie des 20. Jahrhunderts ihr Waterloo. An diesem Tag meldete das New Yorker Investmenthaus Lehman Brothers Insolvenz an – und die Regierung von US-Präsident George W. Bush ließ die Bank tatsächlich zusammenkrachen. Damit eskalierte die globale Finanzkrise und löste eine Abwärtsspirale aus, wie es sie seit dem Crash des Jahres 1929 nicht mehr gegeben hatte. Schockwellen verbreiteten sich über die internationalen Finanznetzwerke binnen weniger Sekunden. Die Börsen brachen ein. Als am folgenden Tag auch noch der Versicherungsriese American International Group (AIG) zu kollabieren drohte, griff die US-Regierung ein. Die US-Notenbank rettete die Firma mit einer Finanzspritze von 85 Milliarden Dollar und übernahm dafür 79,9 Prozent der Anteile. Damit war der Auftakt zu einer beispiellosen Rettungsaktion gesetzt: Weil die Kernschmelze des globalen Finanzsystems drohte, wurden von Washington bis London, Paris bis Berlin, Tokyo bis Brüssel Hilfspakete geschnürt. In Großbritannien stieg der Staat gewissermaßen als »Aktionär« in die Banken ein, die Notenbanken pumpten hunderte Milliarden frisches Geld in den Markt. Die deutsche Regierung legte einen 480-Milliarden-Euro-Rettungsfonds auf. Auch Österreich hat ein 100-Milliarden-Euro-Hilfspaket geschnürt.

Der Kapitalismus überlebte – weil der Staat ihn gerettet hat. Eine hübsche Pointe, nachdem man uns dreißig Jahre lang mit der Irrlehre »Mehr Privat, weniger Staat« bombardiert hatte. Nimmt man die Summen, die im Spiel waren, als Referenzwert, war es wohl die größte Staatsinterventions- und Verstaatlichungswelle seit Lenins Oktoberrevolution – meist in heller Panik von jenen durchgeführt, die bis zum Vortag noch die Gralshüter der neoliberalen Marktideologie waren. Wohlgemerkt: Dies wurde notwendig, damit das System überhaupt noch funktioniert. Damit überhaupt noch irgendjemand irgendwem etwas leiht. Damit es weiter so etwas wie einen Kreditmarkt gibt, sodass Firmen überhaupt noch Geld bekommen können, wenn sie investieren wollen. 2.000.000.000.000 $, also 2000 Milliarden Dollar, das galt – vorsichtig geschätzt – als der zusätzliche Kapitalbedarf amerikanischer und europäischer Banken, damit das Finanzsystem wieder liquide und die bisher sehr dünne Kapitaldecke der Institute etwas stabiler wird. Übrigens: 8.200.000.000 $ – 8,2 Milliarden Dollar – so viel haben die Banker von Lehman Brothers in den zwei Jahren vor dem Kollaps allein an Bonus-Zahlungen kassiert. Wahrscheinlich für ihre genialen Geldanlageideen, die die Bank in den Bankrott gestürzt haben.

Mit dem Crash des globalen Finanzsystems brachen nicht nur ein paar Banken zusammen, es verloren nicht bloß sehr viele Leute sehr viel Geld, und die Liquiditätsengpässe der Investitionsmärkte brachten nicht allein die globale Ökonomie in die Gefahrenzone einer langandauernden Depression. Es brach auch ein Weltbild zusammen und ein mächtiges Leitmodell. Gewiss, ein marktwirtschaftliches System braucht Banken und institutionelle Investoren. Aber in den vergangenen Jahrzehnten wurde der raffinierte Investor, der wendige Zocker, regelrecht zur Kultfigur. Der Broker, der coole Banker, war die paradigmatische Leitgestalt eines halben Zeitalters. Die Banker haben ja nicht nur kräftig verdient, sie hatten auch eine Rolle, ihnen wurde gesellschaftliche Bedeutung zugeschrieben, wie der Soziologie Sighard Neckel formuliert: »Sie waren die ›masters of the universe‹.« Noch mehr als Geld häuften sie Status und symbolische Macht an. Risikogeist wurde mit Individualität verbunden – man galt als etwas Besonderes, wenn man mit hohen Summen zockte. Die Entwicklung immer obskurerer Finanzinstrumente – sogenannter Derivate – galt als Ausweis von Genialität. Gerissenheit wurde zur Tugend erklärt, und der Gerissene war, wenn er zu Reichtum gelangte, nicht nur reich, er galt, »Leistungsträger« genannt, sogar als moralische Autorität. Die Leitkultur: Wer kein Geld hat, ist nichts, wer Geld hat, das aber zum Eckzinssatz aufs Sparbuch legt, gilt als hoffnungslos uncool. Wer Eigeninitiative und Selbstverantwortung zeigen will, muss sich Aktien kaufen. Wenn jeder an sich denkt, geht es uns allen besser. »Der Stärkere, der sich in der freien Wildbahn der Konkurrenzgesellschaft durchsetzt, darf sich diesen Erfolg als persönliches Verdienst anrechnen« und »mental den Rest der Gesellschaft unter sich lassen«, formulierte Jürgen Habermas, der Doyen der deutschen Sozialphilosophie.

Eine amoralische Ideologie, die aber ihre eigene Moral hat: Selbstverantwortung galt als moralischer Wert. Erst in der Krise zeigte sich, dass die lautesten Propagandisten dieser Moral nahezu die einzige Bevölkerungsgruppe im zeitgenössischen Kapitalismus bilden, die keine »Selbstverantwortung« übernehmen muss. Die größten Gewinner, die Bankmanager und Fondsjongleure, die sich jährliche Bonuszahlungen in der Höhe von hundert Millionen Euro und mehr genehmigen – sie sind die einzigen, die überhaupt kein Risiko tragen. Sie zocken mit dem Geld ihrer Einleger, und wenn sie es im großen Stil verzockt haben – dann lassen sie sich vom Staat retten. »Unternehmerisches Risiko« muss heute jeder tragen, der seine Ersparnisse in einem Rentenfonds anlegt, jeder Ladenbetreiber und Firmeninhaber ohnehin. Wer eine Zahnstocherfabrik, ein Schuhgeschäft, eine Supermarktkette betreibt oder Teile für die Automobilindustrie produziert, der verdient meist schönes Geld, aber er kann auch pleitegehen, wenn das Geschäft nicht so rund läuft. Und wer in einer solchen Firma arbeitet, der trägt im Schadensfall das größte Risiko – er landet, mit wenig mehr als kümmerlichem Arbeitslosengeld, auf der Straße. Nur die Finanzjongleure, die tragen kein »unternehmerisches Risiko« – wenn sie ihre Institute in den Ruin getrieben haben, werden sie schlimmstenfalls entlassen, womit die vertraglich vereinbarten üppigen Pensionsregelungen fällig werden wie bei den Dödelbankern eines deutschen Investmenthauses, das gebündelte faule US-Immobilienkredite kaufte und dann Vorstandsmitglieder mit 40000 Euro Monatseinkommen in den Ruhestand schickte. Einen »ironischen Kommentar« zum Begriff »Risikogesellschaft« hat das der slowenische Philosoph Slavoj Žižek genannt.

Der Neoliberalismus hat sich selbst widerlegt. Das Schwadronieren von der unternehmerischen Kreativität, die ein Kapitalismus entfessle, der immer höheren Renditen nachjagt, das dürfte für die nächsten paar Jahre verstummen. Darauf könnte man sein Glas erheben, hätte die Sache nicht auch ihre unschönen Seiten. Es sind ja die normalen, einfachen Leute, die ihre Häuser verlieren, deren Anlagen in den privaten Rentenkassen nichts mehr wert sind und deren Jobs flöten gehen, weil die Firmen keine Kredite mehr für Investitionen bekommen oder weil niemand mehr Geld hat, deren Produkte zu konsumieren. Der Turbokapitalismus fährt gegen die Wand – aber die Zeche zahlen die kleinen Leute. Wir erleben das Ende einer Epoche. Interesting times. Ob deshalb schon eine Neukonstruktion des ökonomischen Systems entsteht, das langfristige Prosperität, Stabilität und eine gerechte Verteilung des Wohlstandes schaffen kann – das ist deswegen natürlich noch keineswegs ausgemacht.

Wie der 15. September 2008, der Tag, an dem Lehman Brothers zusammenbrach, so markierte auch der darauf folgende 4. November ein Ende und einen Neubeginn. Es war knapp 23 Uhr Ortszeit in Chicago, da trat Barack Obama vor 250000 Anhängern ans Rednerpult im Grant Park und sprach die mittlerweile legendären Sätze: »Change is coming to America«. Im Publikum stand der schwarze Bürgerrechtler Jesse Jackson, ein wortgewaltiger, oft zorniger Mann. An diesem Abend liefen ihm Tränen über das Gesicht. Es war eine Wahl, die Geschichte schrieb. Die Wahlbeteiligung erreichte den höchsten Stand seit 1908. Erstmals seit 44 Jahren erhielt ein demokratischer Kandidat mehr als 51 Prozent der Stimmen. 65 Millionen Amerikaner votierten für Obama – noch nie hat ein US-Präsidentschaftskandidat mehr Stimmen erhalten. 68 Prozent der Jungwähler stimmten für den schwarzen Kandidaten. Eine ungeheure Aufbruchstimmung hat das möglich gemacht. Allein am Tag vor der Wahl klopften Obamas freiwillige Helfer an eine Million (!) Türen in Ohio. »Diese Nacht in einer der ältesten Demokratien der Welt sah aus wie eine in einer brandneuen Demokratie, mit Bürgern, die aus ihren Häusern strömen und auf den Straßen tanzen, eine Velvet Revolution – eine sanfte Revolution«, schrieb das Magazin Time.

Obamas Wahl war allein schon deshalb ein historisches Ereignis, weil erstmals ein Schwarzer zum US-Präsidenten gewählt wurde – dabei ist es gerade erst fünfzig Jahre her, dass Schwarze im Bus aufstehen mussten, wenn Weiße einen Sitzplatz einforderten, dass sie nicht auf denselben Parkbänken ausruhen, nicht in denselben Vierteln wohnen und nicht dieselben Schulen besuchen durften wie Weiße. Aber Obamas Wahl war auch die Abwahl einer Ära – der Ära von George W. Bush. Der aggressive Neokonservativismus, der sich seit den sechziger Jahren immer lauter Gehör verschaffte, der mit der Präsidentschaft Ronald Reagans erstmals an die Schaltstellen der Macht gelangte, der Amerika in erbitterte Kulturkämpfe verstrickte und mit der Bush-Präsidentschaft seinen bizarren Höhepunkt erreichte, musste eine schwere Niederlage einstecken. Ein linksliberaler Präsident wurde gewählt, der republikanische Kandidat John McCain wurde mit sechs Prozent Differenz deutlich deklassiert – unter anderem auch deshalb, weil er mit Sarah Palin eine dumm-dreiste, giftige rechte Konservative als Vize-Präsidentschafskandidatin auf sein Ticket genommen hat, die sich zur Fürsprecherin des »echten Amerika« und seiner »alten Werte« aufgeschwungen hatte. Sie wurde damit zum Liebkind der reaktionären konservativen Basis, aber die Mehrheit der Wähler war von ihr abgeschreckt.

Barack Obama dagegen hat sich im Wahlkampf für Umverteilung ausgesprochen, ein 150-Millionen-Dollar-Infrastrukturprogramm und eine allgemeine, für jeden bezahlbare Krankenversicherung angekündigt. Er wurde dafür von seinem Konkurrenten als »Sozialist« und »Umverteiler« angegriffen, Vokabeln, die in der politischen Kultur Amerikas beinahe Schimpfwörter darstellen. »Amerika hat ihn dennoch gewählt«, kommentierte der Wirtschaftsnobelpreisträger Paul Krugman und fügte hinzu: »Das ist ein echtes Mandat.« Ein echtes Mandat, die strukturierende Architektur des amerikanischen – und damit des globalen – Kapitalismus zu verändern, die schreienden Ungleichheiten zu bekämpfen, die in den vergangenen dreißig Jahren wegen der ideologischen Dominanz der neokonservativen Ideologie Amerika entstellt haben. Angesichts der globalen Finanzkrise und einer drohenden tiefen Rezession brauche es einen neuen »New Deal«, schreibt Krugman – wie schon in den dreißiger Jahren, als der letzte wirklich große US-Präsident, Franklin Delano Roosevelt, das Land mit einer völlig neuen Wirtschaftspolitik, mit dem Aufbau des (unvollendet gebliebenen) US-Wohlfahrtsstaates und massiven staatlichen Investitionen aus der Krise holte. Krugman: »Kann Barack Obama wirklich eine neue Ära progressiver Politik begründen? Yes, he can.«

Die beiden Daten – 9/15 und 11/4 – markieren einen historischen Wendepunkt. Eine neue Ära kann beginnen. Aber wiegen wir uns nicht in Sicherheit. Die konservativen Grundüberzeugungen haben schließlich eine lang andauernde Phase der ideologischen Dominanz hinter sich. Sie werden nicht über Nacht aus den Köpfen verschwinden. Schon wird behauptet, nicht der Turbokapitalismus habe die Welt an den Rand des Abgrunds gebracht, sondern der Staat. Nicht zu wenig Marktregulierung wäre das Problem, sondern zu viel Staatsintervention. Die amerikanische Regierung – also der Staat – habe seinen Anteil daran, dass die Immobilienblase derart anschwellen konnte. Zudem seien es der Eigennutz und die Gewinnsucht der Menschen, die zur Schaffung immer neuer Reichtümer beitrügen. »Wer die Gier verurteilt, verurteilt den Kapitalismus«, schrieb die Berliner Welt mitten in den schwersten wirtschaftlichen Turbulenzen seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Denn der Wunsch der Leute, mehr zu haben, habe uns den Wohlstand beschert. Gäbe es keine Gier, würden wir noch im Wald sitzen und Eicheln essen. Schließlich sei der Kapitalismus jenes System, das nachgerade »private Laster« – wie etwa Vorteilssucht und Egoismus – in »öffentliche Vorteile« verwandelt. Pointe des bizarren Traktats: »Daran ändert auch die überall gegenwärtige Finanzkrise nichts: Gier ist geil.«

Barack Obama ist ein talentierter Politiker mit lupenreinen progressiven Überzeugungen, der linksliberale Haltungen auch noch in einer Sprache zu formulieren gelernt hat, die die große Mehrheit der Bürger versteht. Aber er allein wird die Welt nicht ändern. Auch er muss sich auf enge Mitarbeiter stützen, die vom Geist der marktradikalen Epoche infiziert und geprägt sind. Auch er kann scheitern, er kann den konservativen Zeitströmungen, die ihren Geist längst nicht ausgehaucht haben, erliegen – so wie das schon bei Bill Clinton der Fall war, bei Tony Blair, bei der rot-grünen Regierung in Deutschland. Sie alle haben bei ihrem Amtsantritt große Hoffnungen geweckt – die meisten sind enttäuscht worden. Sicherlich, sie hatten das Problem, dass sie auf dem Höhepunkt der neokonservativen Dominanz in ihre Ämter gewählt wurden und dass sie wie Blätter im Wind eines mächtigen Zeitgeistes wirkten. Dieser Wind hat sich gelegt. Aber damit eine neue Ära daraus wird, muss sich der Wind richtiggehend drehen.

Es ist einer der Gemeinplätze in der politischen Debatte, dass es zwischen »Rechts« und »Links« immer weniger Unterschiede gäbe. Dass die Zeit der großen ideologischen Blöcke vorbei sei. Dass alle immer mehr in die Mitte rücken. Bei genauerer Betrachtung kommen aber Zweifel auf. Ist das wirklich so? Tatsächlich kann man allenfalls mit einigem Recht sagen, dass die »Linke« stetig in die Mitte rückt. Die sozialdemokratischen Parteien in Kontinentaleuropa sind ebenso wie die britische Labour-Party und die amerikanischen Demokraten spürbar von klassischen linken Positionen abgerückt. Zwar wird das Vakuum in manchen Ländern Europas von neu entstandenen Parteien wie etwa »Die Linke« in Deutschland gefüllt oder durch neue soziale Bewegungen und Zivilgesellschafts-Gruppen wie »Attac«, aber das bestätigt eher dieses Bild: Die Kräfte »am Rand« des politischen Spektrums vertreten heute oft die Meinungen, die früher noch vom Mainstream der sozialdemokratischen Parteien und der Gewerkschaftsbewegung vertreten wurden. Die Sozialdemokraten wandeln aus einer Reihe von Gründen auf dem Mittelweg, unter anderem aus folgendem: Angesichts der Auflösung der »politischen Lager« und der engen Bindung zwischen den Wählern und der Partei »ihres Lagers« glauben sie, durch Mäßigung bis zur politischen Unkenntlichkeit und zu ostentativer pragmatischer »Vernünftigkeit« könnten sie ihre Chancen erhöhen. Dass die These von der Auflösung der »Rechts«-»Links«-Differenz nicht exakt stimmt, sieht man allerdings, wenn man einen Blick auf die andere Seite des politischen Spektrums wirft: Die Rechte bewegt sich nämlich schon seit Jahren keineswegs in Richtung politischer Mitte, sie bewegt sich ziemlich scharf nach rechts. Seit Jahren trommeln neurechte und neoliberale Politiker und Agitatoren »Steuern runter!«, »Sozialstaat verschlanken«, »Den Tüchtigen freie Bahn«. Eine stetig anschwellende konservative Publizistik kämpfte für die »Rückkehr« zu den alten Werten. Daran wird sich so schnell nichts ändern. Dies heißt übrigens nicht, dass die Bürger durchweg nach rechts rücken. Das ist von Land zu Land verschieden, unterliegt auch Schwankungen. In den USA etwa bezeichnen sich 60 Prozent der Bürger als »konservativ«, was nicht zuletzt der Tatsache geschuldet ist, dass ein kämpferischer Konservativismus es geschafft hat, die nichtkonservativen Haltungen als irgendwie »unamerikanisch« zu punzieren. Dennoch ist es Barack Obama gelungen, in diesem Klima zum Präsidenten gewählt zu werden. In Deutschland dagegen werden die Menschen immer linker. Im Jahr 1981 sagten nur 17 Prozent der Deutschen, sie wären »links«, 1993 ordneten sich bereits 24 Prozent der Bürger auf diesem Platz des Meinungsspektrums ein, 2007 bekundeten 34 Prozent der Bundesbürger, sie seien »Linke«. 46 Prozent der Befragten meinten übrigens, die Gewerkschaften sollten einen größeren Einfluss haben, nur 43 Prozent plädierten für einen kleineren. In nahezu allen westlichen Industriestaaten sind die Menschen zunehmend der Meinung, dass es nicht mehr gerecht zugehe.

Aber die politischen Akteure auf Seiten der Linken sind oft verzagt und geben sich als Praktiker, während die Konservativen seit Jahr und Tag ein mächtiges Weltbild propagieren. Das bleibt natürlich nicht ohne Auswirkungen. Damit aus dem atmosphärischen »Change«, das in der Luft liegt, tatsächlich eine neue Ära wird, müssen die konservativen Grundüberzeugungen, vor denen auch viele sozialdemokratische und linksliberale Politiker immer wieder in die Knie gehen, endlich wirkungsvoll bekämpft werden. Und es muss auf jedem Politikfeld deutlich werden, dass die progressiven Konzepte und Ideen die besseren, realitätstauglicheren, gerechteren und menschenfreundlicheren Konzepte sind. Es ist schlicht und einfach die Absicht dieses Buches, dazu einen Beitrag zu leisten.

Ich spreche im Folgenden in aller Regel vom »neuen Konservativismus«, bin mir freilich einer doppelten Problematik dieses Begriffs durchaus bewusst: Die Positionen der zeitgenössischen Konservativen sind, dies zum ersten, keineswegs alle »neu«. Viele der konservativen Standpunkte sind sogar uralt. Aber die heutigen Konservativen passen, wie ich an einigen Beispielen darlegen werde, die alten Positionen an neue Umstände und Gegebenheiten an. Der neue Konservativismus ist ein Konservativismus auf Basis der zeitgenössischen Gesellschaft, die sich in vielerlei Hinsicht deutlich von den Umständen unterscheidet, die der klassische Konservativismus vorgefunden hat. Das hat eine Reihe von signifikanten Auswirkungen auf den Argumentationsmodus der neuen Konservativen: So fordern sie nicht die Verteidigung des »Bestehenden«, sondern beklagen einen allgemeinen Verfall, sie geben sich gelegentlich volkstümlich und kämpfen gegen die »liberalen Eliten«, die seit dem gegenkulturellen Aufbruch der sechziger Jahre entstanden sind. Zum zweiten sind die »neuen Konservativen« natürlich keine homogene ideologische Kraft. Nicht jeder, der die ökonomischen Rezepte des Neoliberalismus verkündet, ist deswegen schon dafür, dass man den jungen Leuten von heute mehr Manieren eintrichtern muss. Nicht jeder, der dafür plädiert, den Sozialstaat abzuräumen, meint auch, dass »der Westen« unbedingt die Moslems »hinter das Mittelmeer« zurückwerfen muss. Nicht jeder, der die »Dekadenz« der Moderne beklagt, meint auch, dass die Steuern zu hoch sind. Aber sehr, sehr viele Politiker, Denker und Publizisten des konservativen Spektrums vertreten eine Reihe oder sogar all diese Meinungen gleichzeitig. Und deshalb ist es doch gerechtfertigt, hierin ein weltanschauliches Knäuel auszumachen, ein Milieu, das erstaunlich einheitlich Haltungen vertritt, die eigentlich erstaunlich wenig miteinander zu tun haben. Dieses Knäuel nenne ich die »neuen Konservativen«, ihre Meinungen den »Neokonservativismus«.

Ich beschränke mich im Folgenden weder darauf, diesen neuen Konservativismus »wertneutral« darzustellen – etwas derart Obskures wie die Phantasie-Ideologie des Neokonservativismus kann man ohne einen ordentlichen Schuss Sarkasmus einfach nicht beschreiben –, noch einfach auf Kritik. Nicht dass es nicht auch ein Wert an sich wäre, diesen Neokonservativismus einer schonungslosen Kritik zu unterziehen. Immerhin sind die neukonservativen Trommler von herzzerreißender Schlichtheit und grotesker Widersprüchlichkeit: Sie sind für die Familie – außer wenn es sich um türkische Familienclans handelt. Sie sind für die »Freiheit« – überbieten sich aber in Moralvorschriften. Sie sind für »mehr Privat, weniger Staat« – und beklagen, dass im Kommerzfernsehen nur TV-Müll läuft. Sie sind gegen Kindergärten – und verstehen nicht, warum die Frauen heutzutage immer weniger Kinder bekommen. Sie geben sich werteorientiert – und lassen gerne menschenfeindliche Sprüche los.

Aber niemand soll mir nachsagen, ich sei bloß ein Nörgler, der nur kritisieren kann. Ich werde deshalb auch deutlich machen, dass die progressiven Antworten auf die drängendsten Zeitfragen auch die einzigen Antworten sind, die die westlichen Gesellschaften voranbringen. Oder, um es mit den Worten Paul Krugmans zu sagen: »Ein ernsthaftes progressives Programm ist nicht nur wirtschaftlich möglich, es ist auch exakt das, was die Wirtschaft braucht.« Und nicht nur die Wirtschaft. Sicherlich, wir wissen alle, dass es ganz schön schwierig ist, in komplexen Gesellschaften für mehr Gerechtigkeit und wachsenden Wohlstand und gleichzeitig für mehr globale Fairness und für Nachhaltigkeit zu sorgen. Was die simplen Lösungen betrifft, da ist die schwarze Utopie des Neoliberalismus gut. Ein moderner Linker dagegen denkt etwa so: Es ist schlecht, dass es eine krasse Ungleichheit an Lebenschancen gibt, und es ist noch schlechter, dass diese Ungleichheit gerade in einer Zeit dramatisch zunimmt, in der der Reichtum rasant wächst. Manche dieser Ungleichheiten sind leichter zu bekämpfen, manche schwerer. Es ist ein Skandal, dass meist nicht einmal versucht wird, die Maßnahmen zu setzen, die leichter zu setzen sind. Kurzum: Man kann die Welt verbessern, ohne dass man an die Verwirklichung des Paradieses auf Erden glauben muss.

Man muss schon sehr verbohrt sein, um in diesem Sinne kein Progressiver zu sein. Oder man muss in seiner eigenen Phantasiewelt leben. In der irren Welt der neuen Konservativen.

Aber eines haben die neuen Konservativen auch gezeigt: Man benötigt vielleicht keine »Utopie« im Sinne einer schön ausgemalten Idealgesellschaft, um erfolgreich zu sein, aber man braucht ein kohärentes Weltbild, und man muss ein Bild von dem Gemeinwesen haben, das man schaffen will. Und man muss in der Lage sein, andere für dieses Bild einzunehmen – wenn nicht zu begeistern. Gerade das ist Barack Obama glänzend gelungen. Manche Kritiker haben einige pathetische Passagen, die in seinen Reden immer wieder auftauchten, als substanzloses Wischi-Waschi abgetan – jene Passagen, in denen er ein amerikanisches »Wir« gegen den Ego-Existenzialismus der Marktradikalen beschwört. So sagte er in seiner berühmten Rede bei der Convention der Demokraten 2004 in Boston: »Neben unserem berühmten Individualismus gibt es noch einen weiteren Bestandteil der amerikanischen Geschichte – den Glauben, dass wir als ein Volk miteinander verbunden sind. Wenn ein Kind in der Southside von Chicago lebt, das nicht lesen kann, dann betrifft mich das, auch wenn es nicht mein Kind ist. Wenn es einen Rentner gibt, der seine Medizin nicht bezahlen kann und der sich entscheiden muss, ob er seine Miete zahlt oder sich Medikamente kauft, dann macht das mein Leben ärmer, auch wenn es nicht mein Großvater ist.« Obama malte ein Bild: das Bild einer Gesellschaft, in der nicht der Grundsatz »Dem Stärkeren freie Bahn« dominiert. Obamas Reden haben einen utopischen Überschuss – sie entwerfen eine »bessere Gesellschaft«. Und dieser utopische Überschuss generierte jenes »Momentum«, das Obama zum Präsidenten machte. »Es gibt also nicht nur einen idealistischen, sondern auch einen machtstrategischen Idealismus. Die Wiedergewinnung der Macht und die Wiedergewinnung der Utopie sind zwei Seiten derselben Medaille«, analysierte der Münchener Soziologe Ulrich Beck.

Worte sind nicht »bloß« Worte. Worte können die Welt verändern. Sie können uns ermutigen, aber auch verzagen. Sie können das Beste in den Menschen hervorholen, aber auch niedrigste Instinkte schüren. Die neokonservativen Ideologen wissen das seit langem, und sie haben vierzig Jahre harte Arbeit investiert, um die Dominanz im Meinungsstreit zu erlangen. Es ist an der Zeit – und wir haben auch die historische Chance –, dass diese Ideologie ihre letzte Ruhe dort findet, wo sie längst schon hingehört: ins Museum der Irrlehren, mit einem Ehrenplatz in einer eigenen Kammer, die dieser krausen, grotesk unlogischen politischen Philosophie reserviert ist, einer Philosophie, die sich stets auf das Schönste widersprach, die aber dennoch ohne Unterlass durch Leitartikel und Parlamentsreden purzelte und die die Welt lange, viel zu lange geprägt hat – zu deren Nachteil.

1. Untergang des Abendlandes

Warum die neuen Konservativen die kapitalistische Konsumkultur lieben, den hedonistischen Konsumenten aber verabscheuen.

Alles ist fürchterlich. »Sozialdemokratie und Feminismus haben die klassische Familie endgültig entheiligt und dagegen ist kein Rollback möglich«1, klagt Norbert Bolz, Medienphilosoph an der Freien Universität Berlin. Sexuelle Freizügigkeit, antiautoritäre Erziehung, arbeitende Frauen, Homosexuelle in Hollywood, die Achtundsechziger, der Wohlfahrtsstaat, die Pille, all das habe der guten alten Familie den Garaus gemacht, so der Denker, der in den achtziger Jahren noch ein großer Zampano in den linken Zellen der FU war – und irgendwann steil nach rechts außen abgedriftet ist. Die klassische Rollenverteilung mache aus Frauen maskulinisierte Emanzen, so Bolz, und aus dem einstmals starken Geschlecht den »feminisierten Mann«2. Abtrainiert würde den Burschen die Männlichkeit schon im Kindesalter, und zwar von einem Schulsystem, in dem, horribile dictu, die Lehrerinnen das Sagen haben und das deshalb »weibliches Verhalten belohnt«3. Eine große Tragödie ist das natürlich für Männer und Frauen, weil »Rollenambiguität« unglücklich macht. Bolz: »Es kann nicht überraschen, dass in kulturrevolutionären Kreisen Schwangerschaft zunehmend als Behinderung behandelt wird.«4 Und: »Es gibt keine tiefer angelegte Analyse zu unserem Thema als die von Oswald Spengler in seinem Hauptwerk über den Untergang des Abendlandes.«

Dabei gab’s zu Spenglers Zeiten noch nicht einmal Pille und Fernsehen.

Aber Bolz ist nur ein Virtuose in einem vielstimmigen Lamento. Nirgendwo mehr Familiensinn, nirgendwo mehr Leistungswille, nirgendwo mehr Manieren, nirgendwo werden mehr die Tugenden des freien Unternehmertums geachtet, schallt es aus einer kaum noch übersehbaren konservativen Publizistik. Keine Talkshow, in der nicht der »Werteverlust« beklagt wird, keine Wortmeldung zur Integrationspolitik, wo es nicht um die »Leitkultur« ginge und darum, dass wir »unsere« Werte gegen »sie« verteidigen müssten – »sie«, das sind die anderen, die anders sind als »wir«. In schrillen Tönen wird zur Verteidigung einer abstrakten westlichen »Freiheitskultur« aufgerufen, nicht ohne dass die konkreten Erscheinungen dieser »Freiheit« gegeißelt werden – der Hedonismus oder das Prinzip »Anything goes«, die Idee also, dass jeder tun könne, wozu er lustig ist, sofern er niemandem damit Schaden zufügt, oder die Toleranz gegenüber anderen Lebensstilen und Kulturen.

»An die Verächtlichmachung des christlichen Bekenntnisses, an die Verhöhnung des Papstes, an die Beschimpfung der Familie und die Beschmutzung nationaler Symbole haben wir uns bestens gewöhnt und all das für ›Fortschritt‹ gehalten«, schreibt Udo di Fabio in seinem neukonservativen Manifest »Die Kultur der Freiheit«.5 Immer seltener dagegen werden in unserer hedonistischen Freizeitgesellschaft Menschen, die wissen, was