12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Aufbau digital

- Kategorie: Fachliteratur

- Sprache: Deutsch

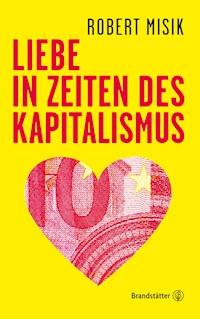

»Hast du schon gehört, das ist das Ende – Das Ende vom Kapitalismus – Jetzt isser endlich vorbei.« PeterLicht, Lied vom Ende des Kapitalismus. Robert Misik fasst die derzeitigen Debatten um die Krise des Kapitalismus zusammen und zeigt auf, welche Fragestellungen uns heute beschäftigen müssen. Seine zentrale These ist: Die Krise der Gesellschaftsform, in der wir heute leben, ist so umfassend, dass es nicht genügt, mit Umverteilung gegenzusteuern. Das gesamte System muss neu gedacht werden. Nicht erst seit dem griechischen Schuldenskandal stellen sich Ökonomen weltweit die Frage: Wie konnte der westliche Kapitalismus in eine so schwere Krise geraten? Die gegenwärtige Lage ist durch drei wesentliche Faktoren gekennzeichnet: Explodierende Verschuldung, niedrige Wachstumsraten und gravierender Anstieg von Ungleichheit. Diese Faktoren sind unmittelbar miteinander verbunden. Niedrige Wachstumsraten erschweren die Rückzahlung der Verbindlichkeiten. Die wachsenden Schulden führen zu mehr Ungleichheit, denn die Schulden der Einen sind die Vermögen der Anderen. Irgendwann kommt es zu immer massiveren Zahlungsausfällen und Insolvenzwellen. Ist die kapitalistische Weltordnung am Ende? Welche Alternativen gibt es? Robert Misik gibt erhellende Antworten auf diese Fragen. „Robert Misiks "Kaputtalismus" ist der Warnruf eines der innovativsten deutschsprachigen Intellektuellen. Die Botschaft: Wir müssen den europäischen Kapitalismus schnellstens stabilisieren, bevor er den nächsten Zusammenbruch heraufbeschwört, der katastrophale Auswirkungen auf Europa und die ganze Welt hätte.“ Yanis Varoufakis

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 240

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Informationen zum Buch

»Hast du schon gehört, das ist das Ende Das Ende vom Kapitalismus – Jetzt isser endlich vorbei.« PeterLicht, Lied vom Ende des Kapitalismus

Robert Misik fasst die derzeitigen Debatten um die Krise des Kapitalismus zusammen und zeigt auf, welche Fragestellungen uns heute beschäftigen müssen. Seine zentrale These ist: Die Krise der Gesellschaftsform, in der wir heute leben, ist so umfassend, dass es nicht genügt, mit Umverteilung gegenzusteuern. Das gesamte System muss neu gedacht werden.

Nicht erst seit dem griechischen Schuldenskandal stellen sich Ökonomen weltweit die Frage: Wie konnte der westliche Kapitalismus in eine so schwere Krise geraten? Die gegenwärtige Lage ist durch drei wesentliche Faktoren gekennzeichnet: Explodierende Verschuldung, niedrige Wachstumsraten und gravierender Anstieg von Ungleichheit. Diese Faktoren sind unmittelbar miteinander verbunden. Niedrige Wachstumsraten erschweren die Rückzahlung der Verbindlichkeiten. Die wachsenden Schulden führen zu mehr Ungleichheit, denn die Schulden der Einen sind die Vermögen der Anderen. Irgendwann kommt es zu immer massiveren Zahlungsausfällen und Insolvenzwellen. Ist die kapitalistische Weltordnung am Ende? Welche Alternativen gibt es? Robert Misik gibt erhellende Antworten diese Fragen.

Robert Misik

Kaputtalismus

Wird der Kapitalismus sterben, und wenn ja, würde uns das glücklich machen?

Inhaltsübersicht

Informationen zum Buch

Einleitung. Wie der Kapitalismus (wieder) ins Gerede kam

Uups, er hat »Kapitalismus!« gesagt

Stirbt der Kapitalismus?

Der Streit zwischen Neoliberalen und Keynesianern

1. Kapitel. Aufstieg und Fall des Austeritätskultes

Wie die Banken und die Reichen gerettet wurden

Wie wir alle für die Finanzindustrie zahlen

Wieso die Neoliberalen die Demokratie verachten

Die Voodo-Ökonomie der Austeritätsfreaks

Wettbewerb, Wettbewerb über alles

Konkurrenz – die letzte Ideologie unseres Zeitalters

2. Kapitel. Das Desaster des Finanzkapitalismus

Weshalb Finanzmärkte besonders instabil sind

Wie wir die innere Instabilität der Finanzmärkte noch verstärkten

Warum ist Betrügerei in Finanzinstitutionen endemisch?

3. Kapitel. Die inneren Widersprüche des Kapitalismus

Kooperativ produzieren, privat aneignen

Können die »Widersprüche« entschärft werden?

Weshalb geriet der Kapitalismus auf die abschüssige Bahn?

Verursachte der Neoliberalismus die Krise? Oder umgekehrt?

Der Aufstieg des Finanzkapitalismus

Die kapitalistische Dynamik bricht ab

4. Kapitel. Wachsende Ungleichheit – ein Symptom für Systemversagen

Reichtum konzentriert sich – (fast) ein Naturgesetz des Kapitalismus

Trägt Ungleichheit zu niedrigem Wachstum bei?

5. Kapitel. Innovationsschwäche - wie der Kapitalismus seine Dynamik verlor

Die Theorie von der »stockenden Innovation«

Verlangsamung oder Beschleunigung des Fortschritts?

Innovation ersetzt Arbeit und drückt die Einkommen

Der Kapitalismus im »stationären Zustand«?

6. Kapitel. Wachsende Schuldenberge – wie der Kapitalismus versucht, Zeit zu kaufen

Kapitalismus ist auf Verschuldung gebaut

7. Kapitel. Kapitalismus im Stress-Modus – zwischen Widerstand und autoritärem Regieren

Syriza – eine Provokation für das Establishment

Regierende Oppositionelle

»Wollt ihr hier den Sozialismus einführen?«

Griechenland als Laboratorium

Zwischen Bewegung und Regierung

Die verunsicherte Revolution

Die Greekonomy – Kooperativen, Start-ups, Genossenschaften, Sharing-Wirtschaft

Do-it-yourself-Ökonomie

Europas Regime des autoritären Regierens

Rückeroberung der Demokratie versus »La Kasta« – das spanische Exempel

»Podemos« – die spanische Syriza?

Das Zeitalter der Angst

Schluss. Wohin vom Kapitalismus aus?

Die Miteinander-Ökonomie

Eine Art »Commonismus«

Eine Transformation, die längst im Gange ist

Ein revolutionärer Reformismus

Literatur

Über Robert Misik

Impressum

Wem dieses Buch gefallen hat, der liest auch gerne …

EinleitungWie der Kapitalismus (wieder) ins Gerede kam

Die zeitgenössischen westlichen Marktwirtschaften sind große Ordnungen der Freiheit. So lautet das Basispostulat der heute herrschenden Ideologie, also des allgemein verbreiteten Glaubens. Und Ideologie, das wissen wir seit Marx, ist nicht bloß eine raffinierte Lüge, sie basiert eben auf einem Glauben, den diejenigen, die ihn verbreiten, teilen und der auf den ersten Blick auch eine scheinbare Plausibilität hat. Bei uns gibt es nicht nur Demokratie und Rechtsstaat, juristisch bewehrte Menschen- und Bürgerrechte, also die wichtigsten institutionellen Säulen der Freiheit, sondern auch die sanften, kulturellen Freiheiten– so wird uns nicht nur eingeredet, so scheint es uns letztlich auch sehr oft.

Der Konformitätsdruck, wie er noch in den biederen fünfziger Jahren des vorigen Jahrhunderts herrschte– er ist verschwunden. Unzählige Subgruppen in unseren Gesellschaften leben nach ihrem je eigenen Lebensstil, jeder darf nach seiner Fasson glücklich werden (oder unglücklich). Kaufen darf ich, was ich will. Leben und leben lassen, dieses menschenfreundliche Prinzip hat sich heute schon die hinterwäldlerischste Oma antrainiert. Man darf auch praktisch alles sagen, was man will. Noch der einfältigste Dummkopf darf die absurdeste Meinung äußern und sich dabei auf die beliebte Formel berufen: »Das wird man doch noch sagen dürfen!« Wer sich eine besonders bizarre Meinung zusammenbastelt, der wird mit einer Einladung in eine der beliebten Talkshows belohnt, zu Herrn Lanz oder Herrn Jauch.

Aber das ist nur die eine Seite der Wahrheit. Gleichzeitig gibt es das, was der französische Meisterdenker Michel Foucault vor vierzig Jahren »die Ordnung des Diskurses« genannt hat. Die wird von Regeln geprägt, die nie jemand formalisiert oder gar aufgeschrieben hat, die nie völlig klar sind, die aber doch jeder irgendwie kennt. Sie bestimmen, wer als respektabler Sprecher zu einem beliebigen Thema in Frage kommt. Sie bestimmen, was man sagen darf, wenn man weiter als respektabler Sprecher gelten will. Sie modellieren sogar Gesten und Zeichen. Etwa wie man sich kleiden muss, wenn man sich als Sprecher mit Autorität zu Fragen der Finanzpolitik äußern will (die Bankeruniform, also dreiteiliger Anzug für den Herrn, elegantes Kostüm für die Dame). Bis in die letzten Gesten hinein prägen sie ein Rollenmodell– eine gewisse lässige, aber kühle Überheblichkeit ist sehr von Nutzen, wohingegen wildes, hysterisches Herumgefuchtel eher unprofessionell wirkt. So darf also theoretisch bei uns zwar von jedem alles gesagt werden, aber jeder erkennt schon an den Begriffen, die jemand benutzt, an seiner äußeren Erscheinung und an seinem personalen Habitus, sogar amTonfall, ob die sprechende Person dem Modell des »ernst zu nehmenden« Sprechers entspricht oder des »schrägen Querdenkers«, dem man zwar gelegentlich zuhört, den man aber immer auch ein wenig belächelt.

Uups, er hat »Kapitalismus!« gesagt

Diese subtilen Regeln des Diskurses haben vor zwanzig Jahren beispielsweise noch dafür gesorgt, dass das peinliche K-Wort–der Begriff »Kapitalismus«– bei uns kaum mehr gebraucht wurde. Wer »Kapitalismus« sagte, auch wenn er oder sie es nur als wertfreie Charakterisierung des westlichen Wirtschaftssystems benutzte, der stand automatisch unter dem Verdacht, unsere »freie Marktwirtschaft« (oder, wie sie auch gern genannt wurde, unsere »soziale Marktwirtschaft«) schlechtreden zu wollen. Die Person, die das K-Wort benutzte, musste dazu gar nichts explizit Kritisches über den Kapitalismus sagen, es reichte, es überhaupt zu benutzen, schon hatte sich die Person als Outsider zu erkennen gegeben.Wer Argumente vorbringen wollte und wünschte, dass diese gehört wurden, der tat also gut daran, die provokante Vokabel zu vermeiden, um nicht als Meinungsexzentriker zu gelten. Wer Kapitalismus sagte, der musste einfach ein Feind des Kapitalismus sein. Der Kapitalismuswurde also, so ähnlich wie Lord Voldemort in den Harry-Potter-Romanen, zu dem, dessen Namen man nicht nennen durfte.

Erst recht galt das natürlich, wenn man am Kapitalismus herumnörgelte, indem man etwa in Frage stellte, dass er die beste Ordnung sei, um immer mehr Wohlstand zu schaffen, seine Ungerechtigkeiten anprangerte oder gar seine Stabilität anzweifelte. Schließlich waren jene Gesellschaften, die sich Länder des »realen Sozialismus« nannten, gerade untergegangen. Der Kapitalismus hatte also doch gewonnen! Er hatte sich gerade als das bessere und funktionstüchtigere System erwiesen. Überdies hatte er nicht nur in einer abstrakten Systemkonkurrenz gesiegt, die Menschen selbst hatten gewissermaßen mit den Füßen abgestimmt und waren mit wehenden Fahnen (oder sollte man besser sagen: mit flatternden Einkaufstüten?) übergelaufen. Die Bürger, etwa der DDR oder der Sowjetunion, hatten nicht nur ihre graugesichtigen Diktatoren und Apparatschiks satt, sie wollten auch so schöne Produkte haben, wie die Bürger in den kapitalistischen Staaten, deren Einkaufszentren wie das Paradies wirkten. Dass der Kapitalismus sterben könnte, das war eine These, die sich in diesen Jahren nicht einmal die übellaunigsten und weltfremdesten linksradikalen Spinner in die Debatte zu werfen getraut hätten.

Und noch aus einem anderen Grund wollten selbst jene, die den Kapitalismus trotz seines unbestreitbaren Triumphes nicht für das Gelbe vom Ei hielten, nicht allzu hartnäckig auf seinen inneren Widersprüchen herumreiten. Denn dass der Kapitalismus an seine Grenze stoßen würde–ja, dass er an seinen eigenen Widersprüchen zugrunde gehen könnte–, das hatten, auf die eine oder andere Weise, sowohl linke Kapitalismuskritiker wie Karl Marx, aber auch wirtschaftsliberale Kapitalismusfreunde wie der berühmte Ökonom Joseph Schumpeter vorausgesagt und lagen zumindest mit einem Teilihrer Prognosen ziemlich falsch. Da schien es nicht besonders ratsam, sich auf Prophezeiungen einzulassen. Prognosen sind ja bekanntlich heikel, besonders wenn sie die Zukunft betreffen.

Stirbt der Kapitalismus?

Zwanzig Jahre später ist alles anders. »Kapitalismus« kann man schon seit einiger Zeit wieder völlig risikolos sagen. Und neuerdings fragen auch ernst zu nehmende Wirtschaftswissenschaftler, ob der Kapitalismus gerade stirbt. So schrieb Wolfgang Streeck, immerhin der Leiter des Max-Planck-Instituts für Gesellschaftswissenschaften, der zu Gerhard Schröders Zeiten in der Kommission saß, die sich die Hartz-IV-Reformen ausdachte, unlängst einen Aufsatz mit dem Titel: »Wie wird der Kapitalismus enden?« Ziemlich zeitgleich erschien eine Aufsatzsammlung mit dem Titel: »Stirbt der Kapitalismus?«

Die Krisendiagnosen, die vorgebracht werden, finden aber auch in höchsten Ökonomenzirkeln Resonanz. Der ehemalige amerikanische Finanzminister und spätere Investmentguru Lawrence Summers beispielsweise spricht neuerdings schon von der »säkularen Stagnation«, also einem langfristigen Trend der Stagnation, und der Wirtschaftsnobelpreisträger Paul Krugman hält einen »permanent Slump«–einen »permanenten Niedergang«– für eine durchaus realistische Option. Auch die Formel vom »stationary state«, also vom »stationären Zustand«, einer Ökonomie, die nicht mehr wächst, in der es, salopp gesagt, nicht mehr vorwärtsgeht, wird in Forscherkreisen immer häufiger gebraucht.

Daraus folgt nun nicht unbedingt die Prognose eines Zusammenbruchs des Systems, aber logischerweise zumindest die Frage, ob ein System, das aus seiner inneren Logik heraus dermaßen auf Dynamik und Expansion ausgelegt ist wie das kapitalistische, in einem Zustand ohne Expansion überhaupt weiterexistieren kann. »Is capitalism dying?«, diese Frage konnte man unlängst sogar auf dem Webportal der amerikanischen Unternehmerbibel »Forbes« lesen. James K.Galbraith, ein anderer Wirtschaftswissenschaftler von globaler Reputation, spricht in seinem jüngsten Buch vom »End of Normal«, also davon, dass das, was wir seit beinahe 300Jahren als die Normalität des Kapitalismus ansehen–Wachstum, Wohlstandsmehrung, zunehmender Überfluss–, nunmehr an sein Ende kommt.

All das ist zunächst einmal eine (Spät-)Folge der Finanzkrise, die die Weltwirtschaft im Jahr 2008 an den Rand des Kollapses brachte, und der Geschehnisse seither: In allen großen Gravitationszentren der Weltwirtschaft wurde eine andere Politik versucht, aber keine konnte das System wieder flottmachen. Die hohe Verschuldung (oder, wie manche auch sagen: Überschuldung) aller Wirtschaftsakteure, also der Staaten, der privaten Haushalte, der Banken, konnte nirgendwo signifikant abgebaut werden; die USA versuchten eine gemäßigt expansionistische Politik durch staatliche Wirtschaftsankurbelung, was die Staatsschulden steigen ließ, die US-Wirtschaft zwar wieder auf einen Wachstumspfad zurückbrachte, aber bei weitem nicht mehr ausreichte, dass die Vereinigten Staaten wie in den Jahren zuvor als Lokomotive der Weltwirtschaft funktionieren. Und obwohl die Wirtschaft–schuldengetrieben– statistisch wächst, sinkt die Arbeitslosigkeit praktisch überhaupt nicht mehr.

Die Länder der Europäischen Union (genauer: der Eurozone) setzten dagegen auf eine panische Sparpolitik der öffentlichen Hand, was dem gesamten Kontinent eine Stagnation und einzelnen Ländern eine katastrophale Depression bescherte, ohne dass die Schuldenstände nennenswert abgebaut werden konnten; tatsächlich sind sie in Relation zur Wirtschaftsleistung in aller Regel sogar gestiegen.

Japan befindet sich ohnehin seit zwanzig Jahren in einem Zustand ökonomischer Stagnation, aus dem das Land nicht herauskommt. Und Schwellenländer wie China, Indien und Brasilien sind trotz ihres immensen Wachstums auf absehbare Zeit ökonomisch noch viel zu schwach, um zu neuen Gravitationszentren kapitalistischer Expansion werden zu können, und überdies gerade erst dabei, von exportorientiertem Wachstum ein wenig in Richtung Binnenkonsum umzusteuern. Mehr noch: Da ihre Exporte selbst einbrechen, werden sie zu neuen Sorgenkindern der Weltökonomie. Nimmt man alle zusammen, betrachtet man also den Weltkapitalismus als Einheit, dann werden die ökonomischen Probleme eher ärger als geringer.

Der Streit zwischen Neoliberalen und Keynesianern

Nun könnte man natürlich sagen, diese Probleme seien Folge einer falschen Politik, sie könnten aber mit einer anderen Wirtschaftspolitik gelöst werden. Das ist, sehr salopp und vorerst noch in sehr groben Strichen skizziert, die Kritik, die in aller Regel jene Ökonomen äußern, die der »keynesianischen« Schule zugerechnet werden– also jene Ökonomen, die der Lehre des legendären britischen Wirtschaftswissenschaftlers John Maynard Keynes anhängen. Tatsächlich war die wirtschaftspolitische Debatte in den Jahren nach 2008 von der Neuauflage der alten Kontroverse zwischen »Neoklassikern« (also den neoliberalen Ökonomen) und den »Keynesianern« geprägt.

Die Neoklassiker setzen auf Austerität: Wenn alle Wirtschaftssubjekte zusammen–vor allem der aus ihrer Perspektive böse Staat, aber auch private Haushalte und die Banken–, nur ihre Schuldenstände reduzieren, wenn Löhne und Sozialleistungen gesenkt werden, dann würden die Finanzmärkte wieder Vertrauen fassen, die Unternehmen würden wieder Optimismus entwickeln, die Konsumenten hätten wieder Zukunftshoffnung und würden mehr einkaufen, dann würde wieder investiert, und das Wachstum würde anspringen. Diese Rezeptur wurde vor allem in Europa ausprobiert– und sie endete in einem totalen Fiasko.

Die liberale Wirtschaftstheorie hat uns zuerst in eine ökonomische Katastrophe geführt und uns danach auch noch katastrophale Rettungsrezepte verschrieben. Sie ist so etwas wie ein Radar, das das Kommando »alle Kraft voraus« gibt, sobald es vor sich einen Eisberg ausmacht.

Die »Keynesianer« hatten diese fatalen Resultate vorausgesagt und waren daher von diesem Ergebnis keineswegs überrascht. Für sie war immer klar, dass das Überschuldungsgebirge, das sich aufgebaut hatte, nicht durch Sparen, also durch eine Einschränkung der Wirtschaftsleistung, abgebaut werden könnte, sondern nur durch Prosperität. Also müssten Löhne steigen, die Kaufkraft gestärkt, durch öffentliche Investitionen das Wachstum angekurbelt werden, und finanzieren sollte man das am besten durch eine Umverteilung von Oben nach Unten. Dieses Rezept wurde nicht ausprobiert. Vielleicht hätte es ja funktioniert.

Aber auch diese–hier etwas versimpelt dargestellte– Diagnose und Rezeptur des »keynesianischen Lagers« hat seine blinden Flecken und Fragwürdigkeiten, die vielen Keynesianern oder Halbkeynesianern auch bewusst sind. Das große Fragezeichen bezieht sich vor allem auf die Analyse jener globalen ökonomischen Tendenzen, die zur Katastrophe von 2008 geführt haben. Die Frage ist, wenn man die Details fürs Erste weglässt, eigentlich ganz einfach: Hat eine falsche Politik–Deregulierung, Flexibilisierung von Arbeitsmärkten, damit Lohnkürzungen, eine Verschlankung des Staates etc.– dazu geführt, dass der Kapitalismus von einem Zustand der Stabilität und Expansion in einen Zustand der Instabilität und des schwachen Wachstums übergegangen ist, kurzum: War diese Politik an der Krise schuld? Oder haben sich innerhalb des entwickelten Kapitalismus in den vergangenen vierzig Jahren bereits Krisentendenzen ausgebreitet (und zwar einer inneren ökonomischen Logik wegen), die dann erst zum Wechsel hin zu einer neoliberalen Politik geführt haben, etwa weil aufgrund sinkender Profitaussichten die Unternehmen eine Politik der Lohnsenkung, der Arbeitsmarktflexibilisierung, der Deregulierung der Finanzmärkte favorisiert haben, ist also umgekehrt die Krise an dieser Politik schuld?

Das ist die eigentliche Gretchenfrage, und wie man sie beantwortet, hat natürlich ganz immense Auswirkungen: Führt einen die Analyse eher zur ersten Antwort, dann wird daraus folgen, dass man mit einer anderen Politik den globalen Kapitalismus wieder auf einen Erfolgspfad führen, ihn also gewissermaßen vor sich selbst retten kann. Führt einen die Analyse eher zur zweiten Antwort, dann liegt der Schluss nahe, dass der globale Kapitalismus seine beste Zeit hinter sich hat und es kaum eine Möglichkeit gibt, den Niedergang aufzuhalten.

Natürlich gibt es noch die Option, die beiden Antworten miteinander zu verbinden: Selbst wenn die ökonomische Analyse ergibt, dass der globale Kapitalismus noch zu retten wäre–etwa indem man die großen Vermögen durch massive Vermögenssteuern gleichsam enteignet und das Geld für den Abbau von Schulden und zur staatlichen Ankurbelung der Wirtschaft verwendet–, dann kann man immer noch der Auffassung sein, dass eine solche Vorgehensweise, auch wenn sie wirtschaftstheoretisch durchaus möglich sein mag, aus politischen Gründen vollends unrealistisch und undenkbar ist. Überlegungen wie diese muss man in der »wirklichen Welt« immer im Hinterkopf haben, sie sind aber im strengen Sinne schon keine Thematiken der ökonomischen Analyse mehr.

Es sind diese zwei grundlegenden Fragen (oder, wie man auch sagen könnte: zweieinhalb grundlegenden Fragen), die ich in diesem Buch untersuchen möchte. Und zwar, erstens, auf möglichst nüchterne Weise, also unabhängig davon, was ich mir wünschen würde. Denn mit einer von überstürzten und verkürzten Urteilen geleiteten Analyse ist natürlich niemandem geholfen.

Zweitens möchte ich diese kühle Analyse auf möglichst allgemeinverständliche Weise versuchen. Ökonomische Zusammenhänge sind sicherlich sehr komplex, und es erfordert eine gewisse »Übersetzungsleistung«, sie so darzustellen, dass jeder Laie bis in die Details folgen kann, obwohl Ökonomen dazu neigen, die Geschehnisse in einer Art Geheimsprache zu behandeln.

Begeben wir uns also auf unsere Reise durch den Dschungel Kapitalismus, werfen wir uns ins Gestrüpp, und beginnen wir mit unserer Erkundung in jenen Ländern, in denen sich der Niedergang dieses Wirtschaftssystems gerade besonders dramatisch zeigt. In Griechenland und Spanien.

1. KapitelAufstieg und Fall des Austeritätskultes

Tessaloniki, im Juni2015. Ich blinzle verschlafen, derRegen peitscht durch das offene Fenster in mein Gesicht. It’s a hard rain’s a-gonna fall. Der Himmel öffnet sich, als wolle er die Eulen von den Bäumen fegen. Im Nebenzimmer knallt Katerina Notopoulou die Balkonläden zu. Die 27-jährige Psychologin ist Mitglied des Zentralkomitees der Syriza-Partei und speziell für die Verbindung der Partei zu allen Sozial-, Solidaritäts- und Graswurzelbewegungen in ganz Griechenland zuständig. Seit ein paar Monaten regiert die linke ParteiGriechenland, und es sind gerade jene Frühsommertage, in denen sich der Grabenkampf zwischen derLinksregierung des jungen Premierministers Alexis Tsipras und dem Austeritätsblock in der Eurogruppe –also gewissermaßen dem »Obersten Sowjet« der Eurozone– immer mehr zu einem Showdown hochschaukelt.

Wir gehen zum lokalen Syriza-Büro, dort packt Katerina mit ein paar Freundinnen Plastiksäcke mit Pampers-Windeln, Damenbinden, Kinderspielzeug, Essen, Wasser, Zahnbürsten, Zahnpasta ins Auto. Katerina hat mit einigen Gleichgesinnten die Solidaritätsinitiative »Kleiner Einkaufskorb« gegründet. Die Idee ist simpel: Leute bringen Waren des täglichen Bedarfs vorbei, und sie werden an jene Leute verteilt, die sich selbst das Nötigste nicht mehr leisten können– seien sie Griechen oder Nichtgriechen, ganz egal.

Wir fahren durch die Stadt auf der Suche nach Flüchtlingen, die heute Nacht in der zweitgrößten Stadt Griechenlands gestrandet sind. In einer Stadt, die nichts weiter für die Flüchtlinge tut, als vier chemische Toiletten aufzustellen. In der Nähe des Hauptbahnhofs finden wir mehrere Familien aus Afghanistan, die in einem Park kampieren. Die Frauen verteilen alles.

»Passt auf euch auf«, ruft Katerina, und ihre kleine Zahnlücke blitzt auf. Dabei lacht sie auf ihre gewinnende Art, mit dieser weltumarmenden Freundlichkeit, der sich kaum jemand entziehen kann, der ihr begegnet. Die braunen Haare wehen ihr ins Gesicht.

Später sitze ich mit einer der Frauen auf einer Parkbank. Sie erzählt, dass sie arbeitslos und schon froh ist, drei- oder viermal im Jahr einen Job für einen Monat zu ergattern. Mehr hat sie nicht. Ich rechne mir aus, dass sie damit im besten Fall auf 3000Euro kommt, die sie pro Jahr zur Verfügung hat und die sie dann auf die anderen Monate aufteilen muss. Jede Fahrt in die Innenstadt ist für sie ein Problem. Einmal hin und her kostet 2,40Euro mit dem öffentlichen Bus– und das ist in ihrer Lage sehr viel Geld. Häufiger als zehnmal im Monat kann man sich das nicht leisten. Der Gedanke, dass Leute in so einer Lage sich auf die Suche nach Flüchtlingen machen, um diesen zu helfen, beschämt mich, vor allem wenn ich an die hysterischen Anti-Flüchtlingskampagnen bei uns daheim denke.

Nächste Station: Die »Klinik der Solidarität«. Dreißig Prozent der Griechen sind ohne Krankenversicherung, das sind drei Millionen Menschen, die nicht einmal im Notfall zum Arzt gehen können. Hunderttausenden wurde der Strom gekappt, weil sie die Rechnungen nicht mehr bezahlen konnten.

»Wir waren dreißig Verrückte, die die Idee hatten, eine Klinik für diese Leute zu gründen«, lacht Katerina. Jetzt arbeiten 300Freiwillige für die Klinik, und 300 weitere Ärzte haben ihre Praxen für jene geöffnet, die ihnen die Solidaritätsklinik vorbeischickt. Die Solidaritätsklinik ist in ein Stockwerk eines alten Gewerkschaftsgebäudes im ärmlichen Westteil der Stadt gezwängt. »Zahnärzte, Frauenärzte, Allgemeinmediziner, wir haben hier alles. Schwangere müssen in einer normalen Klinik für eine Geburt 900Euro bezahlen. Es gab sogar Fälle, in denen die Spitäler, wenn die Frauen nicht zahlen konnten, die Babys als Pfand zurückhielten.«

Es sind diese Orte, an denen einen die humanitäre Katastrophe förmlich anspringt. Ansonsten muss man die Bilder der Krise eher suchen. Im Alltag sind sie nicht präsent. Die Leute sind schick angezogen. Die Cafés und Bars sind voll, schon deshalb, weil man dorthin gehen muss, wenn man sich nicht vollends aufgeben will, weil sie Kontaktbörsen der informellen Ökonomie sind. Erst wenn man genau hinsieht, realisiert man, dass die Leute vier Stunden an einem Bier nuckeln und ansonsten Gratiswasser trinken. Fast jeder Grieche hat eine Eigentumswohnung, also sind die Wohnkosten niedrig. Wer eine zweite hat, vermietet sie. Oft können die Mieter dann ihre Miete nicht mehr zahlen– und bleiben einfach in diesen Wohnungen.

Die Tausch- und informelle Ökonomie floriert. Der eine kann Computer reparieren, der andere hat ein wenig Landwirtschaft. Man hilft sich gegenseitig oder versucht irgendein Business aufzuziehen, das 100 oder 200Euro im Monat bringt. Es ist ein Sich-Durchschlagen, das gerade noch gut genug funktioniert, sodass das nackte Elend im Alltag noch nicht sichtbar ist. Man muss fragen, an der Oberfläche kratzen, damit es sich zeigt.

In den Gesprächen eröffnet sich, was »Große Depression« heißt: Wenn etwa eine junge Frau erzählt, dass der Vater, der an der Universität unterrichtet, als Einziger noch einen Job hat, man aber sein Gehalt von 1800 auf rund 900Euro gekürzt hat; dass die Mutter, die vorher gut verdiente, jetzt arbeitslos ist, weil die Firma bankrottging; dass die eine Schwester arbeitslos ist, die andere aber noch einen »Job« hat– zweimal kellnern in der Woche bringt 120Euro im Monat. Die Oma hat noch eine kleine Rente von 400Euro. Der Bruder, knapp vierzig Jahre alt, zieht zu den Eltern zurück, was er als Niederlage und Autonomieverlust erlebt. Ergibt 1420Euro im besten Fall, von denen sechs Menschen leben. Mit den Kreditraten für die Wohnung ist man im Rückstand. Und, wohlgemerkt: Das ist die Normalität in der oberen Mittelschicht, keine Elendsstory vom Rand der Gesellschaft. Permanente Verletzlichkeit, nur einen Schritt vom Totalabsturz entfernt.

Madrid, im September. Ich sitze mit Miguel Mora in einem Parkcafé in einem der wohlhabenden Außenbezirke der spanischen Hauptstadt. Hier findet man noch die Wähler der Rechten, der konservativen PP. Klassisches Bürgertum und harte frankistische Rechte. Aber, sagt Miguel, »das etablierte System ist in einer Bunkermentalität. Das System hat Angst. Die Stimmung im Land geht in Richtung Reset, Neubeginn.« Miguel Mora hat ein Leben lang als Journalist gearbeitet, war Korrespondent für »El País«, bis das legendäre Qualitätsblatt auf Etabliertenlinie geprügelt wurde. Danach hat er sein eigenes Medienstartup gegründet, ctxt.es, eine der wichtigsten Stimmen für Spaniens »Gegenöffentlichkeit«.

Spanien in diesem Spätsommer: Das Land könnte der nächste Dominostein der europäischen Austeritätsfront sein, der fällt. So ähnlich wie Griechenland, das gerade ein zweites Mal Alexis Tsipras und seine linke Syriza-Partei gewählt hat. Aber eben auch nur so ähnlich: Denn Spanien ist nicht Griechenland, das bekommt man sofort mit, wenn man mit den Leuten spricht, mit wem auch immer.

Klar, Spanien liegt auch ökonomisch nicht so sehr am Boden wie Griechenland, aber das ist noch der geringste Unterschied, denn mit Arbeitslosenquoten von knapp 25Prozent, einem ökonomischen Absturz in vielen Städten und Regionen, mit einer Auswanderungswelle bei jungen Menschen und vielen jenseits der dreißig, die weiter bei ihren Eltern wohnen müssen, ist die ökonomische Depression drückend genug. »Natürlich gibt es eine statistische Erholung, Spaniens Bruttoinlandsprodukt wächst wieder ein wenig«, sagt Mora. »Aber davon spürt niemand etwas. Allein die Löhne sind um 30Prozent zurückgegangen.«

Ein paar Monate zuvor, im Januar2015, erklomm ein kleiner drahtiger Mann mit Pferdeschwanz die Bühne der großen Syriza-Wahlkundgebung in Athen und sagte: »Patriotismus bedroht niemanden, denn wirkliche Patrioten sind dann stolz auf ihr Land, wenn sie sehen, dass alle Kinder–egal, woher sie kommen– in saubere Schulen gehen können, und das in ordentlichen Kleidern, mit vollem Magen und mit Schuhen an ihren Füßen.« Der junge Mann, Pablo Iglesias, hatte gerade in Madrid eine neue Partei gegründet–»Podemos«, was so viel heißt wie »wir können es«– und damit schon das spanische Parteiensystem ziemlich aufgewirbelt. »Sie haben uns PIGS genannt«, donnerte er von der Bühne herab. Aber damit, so die Botschaft, sei nun Schluss.

Nachdem der Weltkapitalismus in die Finanzkrise geraten war und die schwächsten Kettenglieder, etwa die Länder an der südlichen Peripherie, zu brechen begannen, hatte sich langsam ein Diskurs eingeschlichen, der nicht mehr den Finanzinstitutionen die Schuld für das Desaster gab, sondern den angeschlagenen Staaten. Es hatte sich sogar so etwas wie ein Wirtschaftsrassismus verbreitet, der die ökonomischen Schwierigkeiten mit nationalkulturellen Mentalitäten zu erklären versuchte– die Südländer sind eben alle unsolide Siesta-Nationen, denen man den Schlendrian austreiben müsse, und zwar mit ökonomischen Zwangsjacken. In der Liebe der Technokraten zu Akronymen hatte man auch gleich einen Namen für die Krisenstaaten Portugal, Italien, Griechenland und Spanien: PIGS, was gewiss nicht ganz zufällig das englische Wort für »Schweine« ist. Die Europäische Union, die eigentlich als Allianz gleichberechtigter Nationen auf Augenhöhe gedacht war, war nun zu einem Staatenbund geworden, in dem die nördlichen Nationen, ohne sich viel dabei zu denken, die südlichen Nationen als »Schweine« bezeichneten.

Ein paar Monate später sitze ich mit dem katalanischen Journalisten und Autor Guillem Martínez in einem Café in der Plaça Sant Augustí in Barcelona. »Das erste Mal in meinem Leben sehe ich Menschen, die hungern«, schildert er. »Das erste Mal sehe ich Dinge, die ich bisher nur aus den Erzählungen meines Vaters aus Kriegstagen kannte.« Spanien war es ähnlich wie Griechenland ergangen. Eine harte Sparpolitik wurde verordnet, die die Wirtschaftsleistung des Landes dramatisch reduzierte. Die Arbeitslosigkeit schoss in die Höhe, junge Leute hatten kaum mehr eine Chance, eine halbe Generation ist emigriert. Dabei sind die Krisenstaaten gewissermaßen nur die Spitze des Eisbergs. Alle, auch die starken EU-Staaten, versuchten gleichzeitig, ihre Staatshaushalte einzuschränken, der ökonomischen Doktrin folgend, dass »wir alle über unsere Verhältnisse gelebt« hätten und es schon wieder aufwärtsgehen, wenn ab nun »solide« gewirtschaftet würde.

Es hatte sich eine Storyline durchgesetzt: Die Staaten hatten angeblich unverantwortlich gewirtschaftet. Dafür gäbe es nun kein Geld mehr. Die Staaten müssten sparen und alle zusammen ihren Gürtel enger schnallen. Mit der ungesunden Schuldenwirtschaft müsse Schluss gemacht werden. Das war schon eine recht erstaunliche Volte in der Debatte, denn unmittelbar nach dem Finanzcrash 2008 hätte kaum jemand den Staaten die Schuld an der Krise gegeben. Damals war noch jedem klar, dass Banken und andere Finanzinstitutionen unsolide gewirtschaftet, einen regelrechten Raubzug veranstaltet, Risiken auf Risiken getürmt, buchstäblich ein Kartenhaus aufgebaut hatten, das immer wackeliger wurde und schließlich einstürzte.

Wie die Banken und die Reichen gerettet wurden

Auf die Ursachen und inneren Dynamiken dieses Schuldenexzesses werden wir noch zurückkommen müssen– weil wir der Frage nachgehen werden, ob es innerhalb des Finanzsystems eine intrinsische, systemische Tendenz zur Instabilität gibt, und zudem untersuchen müssen, ob die Dominanz des Finanzsektors über die gesamte Wirtschaft selbst eher Folge oder eher Ursache langfristiger Krisentendenzen ist. Klar ist: Im Jahr 2008 hatten nahezu alle Finanzinstitutionen der Welt immense Risikopositionen aufgebaut, sich untereinander massiv verschuldet, gleichzeitig waren viele von ihnen dermaßen groß geworden, dass der Zusammenbruch einer weiteren Bank einen fatalen Dominoeffekt ausgelöst hätte. Die Staaten mussten die Banken daher retten. Oder sagen wir genauer: Die Annahme war allgemein verbreitet, dass die Staaten die Banken retten müssen, und diese Annahme wurde von der Bankenlobby natürlich noch verstärkt. Welche Folgen eingetreten wären, hätte man die Banken einfach bankrottgehen lassen, wurde natürlich nie erprobt– das Risiko war einfach zu groß. Im Grunde verfuhren damals alle führenden Nationen der Welt nach dem gleichen Muster.

Ein Beispiel, wie die Dinge geregelt wurden, ist das kleine Irland mit seinen gerade einmal 4,5Millionen Einwohnern und einer Fläche, die kleiner ist als Österreich oder etwa gleich groß wie Bayern.

Irland galt lange als Paradies der Deregulierung, mit niedrigen Steuern und wenig Restriktionen, sodass große Banken gern in Irland Geschäfte machten. Die irischen Banken pumpten sich regelrecht mit Geld voll, sogen Investorengelder aus ganz Europa an und machten damit riskante Geschäfte. Als der Zusammenbruch des Finanzsystems die Banken kollabieren ließ, beschloss die irische Regierung, praktisch die gesamten Schulden der Banken zu übernehmen. »Mehr als 70Milliarden Euro zusätzlicher Schulden hat der irische Staat seit 2008 schon machen müssen, um die im Boom aufgeblähten Banken zahlungsfähig zu halten– eine Summe, die, angepasst an die volkswirtschaftliche Größe von Deutschland, mehr als eine Billion ausmachen würde. Gleichzeitig kürzte die Regierung radikal die Ausgaben«, schreibt Harald Schumann, der jahrelang für eine große Reportageserie und eine TV-Dokumentation mit dem Titel »Staatsgeheimnis Bankenrettung« an allen Schauplätzen des Geschehens recherchiert hat.

Was man in Irland in Reinkultur beobachten kann, ist das Basisprinzip der Bankenpolitik der Europäischen Union: »Den bedingungslosen Freikauf der Gläubiger von überschuldeten Banken zu Lasten der Steuerzahler« (Schumann).

Um dieses Prinzip zu verstehen, muss man es sich im Detail ansehen. Banken haben grundsätzlich drei Möglichkeiten, zu Geld zu kommen: Erstens können sie sich neue, zusätzliche Eigentümer (Aktionäre) suchen, die sich mit ihrem Geld direkt an der Bank beteiligen. Sie können Spareinlagen normaler Bürger verwalten. Oder sie können sich verschulden, um mit dem geliehenen Geld ihre Geschäfte zu machen. Verschulden tun sie sich, indem sie entweder bei anderen Banken Kredite aufnehmen oder indem sie Anleihen ausgeben. Diese Anleihen kaufen dann Investoren aus aller Welt. Und