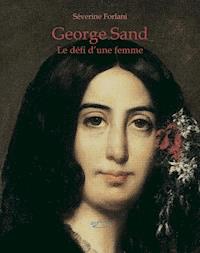

Couverture

Copyright

Biographies

publiées aux Éditions du Jasmin

1.Van Gogh, la course vers le soleil

José Féron Romano & Lise Martin

2.Jacob et Wilhelm Grimm, il était une fois…

François Mathieu

3.George Sand, le défi d’une femme

Séverine Forlani

4.FridaKahlo, les ailes froissées

Pierre Clavilier

5.Simone de Beauvoir, une femme engagée

M. Stjepanovic-Pauly

6.Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes et au-delà

M. Stjepanovic-Pauly

Tous droits de reproduction, de traduction

et d’adaptation réservés pour tous pays

© 2004-2011 Éditions du Jasmin

www.editions-du-jasmin.com

Premier dépôt légal en 2004

ISBN : 978-2-35284-473-0

Avec le soutien du

Titre

Remerciements

Dédicace

À ma mère,

Quoique mon être ait subi des modifications et passé par

des phases d’action et de réaction, comme tous les êtres

1

Douleurs et joies de l’enfance

On n’est pas seulement l’enfant de son père, on est aussi un peu, je crois, celui de sa mère.

George Sand

Aurore Dupin naît à Paris le 1er juillet 1804. Son père, Maurice Dupin, appartient à une famille aristocratique et compte parmi ses ancêtres des figures célèbres : un grand-père, le maréchal Maurice de Saxe, précoce et valeureux guerrier, qui s’est notamment illustré en 1745 à Fontenoy contre les troupes anglo-hollandaises, et un arrière-grand-père qui a été roi de Pologne. La mère d’Aurore, Sophie Delaborde, est, elle, une femme simple. Enfant de deux classes sociales, Aurore prend très tôt conscience de la profonde égalité des êtres humains : sa mère, fière de se sentir « peuple jusqu’au bout des ongles »*, vaut bien sûr autant que son père. Mais les préjugés demeurent tenaces et la Révolution a échoué à rapprocher ces deux mondes aux valeurs très différentes. Ainsi, quand Aurore de Saxe, la grand-mère paternelle de la petite Aurore, apprend que son fils unique a épousé une femme d’une classe sociale inférieure, une profiteuse à n’en pas douter, elle est déterminée à faire annuler le mariage. Elle envoie force lettres, consulte des avocats, tente bien des démarches. Mais rien n’aboutit et elle doit se résigner. Cette union lui apporte tout de même une consolation : son adorable petite-fille, qui, de plus, porte le même prénom qu’elle.

S’ouvre alors une période de trêve au cours de laquelle la grand-mère accepte de recevoir Aurore et ses parents dans sa propriété de Nohant, dans le Berry. Quand la fillette y arrive pour la première fois, en 1808, elle est impressionnée par la taille imposante de la demeure. Pourtant Aurore revient d’Espagne, où son père a été aide de camp de Murat et là-bas, elle a habité un somptueux palais. Si Nohant n’a pas le même faste, il y règne un certain luxe qu’elle remarque tout de suite. Les murs des nombreuses pièces sont tendus de toile de Perse, les meubles datent du siècle précédent et le lit à baldaquin de sa grand-mère est orné d’épais rideaux et d’oreillers en quantité.

Enfant illégitime, la grand-mère d’Aurore n’en est pas moins une aristocrate. Fille d’une comédienne et d’un maréchal, elle a été élevée au sein de la très respectable école de Saint-Cyr, institution créée par Madame de Maintenon afin d’assurer une éducation aux jeunes filles pauvres de la noblesse. Elle a épousé en secondes noces François Dupin de Francueil, de trente-deux ans son aîné, avec qui elle a eu un fils, Maurice, le père d’Aurore. À sa mort, son mari lui a laissé de quoi vivre dans l’aisance. C’est en 1793 qu’elle acquiert le domaine de Nohant et s’y installe.

Cette « grande maison », elle la léguera à sa petite-fille qui l’habitera presque toute sa vie et en fera son « home nécessaire », son indispensable refuge contre les souffrances de la vie.

Pour l’heure, les relations entre la mère et la grand-mère d’Aurore paraissent plutôt amicales. La famille s’est agrandie : depuis quelques mois, Aurore a un frère. Mais, né aveugle et de santé fragile, l’enfant meurt en bas-âge. Cette disparition jette une première ombre sur un bonheur enfin établi, et plonge les parents dans une profonde tristesse. Ne pouvant croire à un tel drame, ils vont jusqu’à déterrer le cercueil de leur fils pour vérifier s’il est réellement mort.

Quelques jours après, montant le fougueux Leopardo qu’il a ramené d’Espagne, le père d’Aurore s’en va dîner chez des amis à La Châtre, ville voisine de Nohant. Sur le chemin du retour, lancé en plein galop, le cheval heurte un tas de pierres et rue violemment : son cavalier se brise le cou en tombant. Réveillée en pleine nuit et emmenée sur les lieux de l’accident la grand-mère d’Aurore est désespérée de voir mort son fils chéri. Avertie au matin, Sophie croit devenir folle : comment supporter cet autre malheur ? Aurore, qui n’a que quatre ans, ne comprend ni pourquoi sa mère pleure, ni pourquoi on l’oblige à porter des vêtements noirs qui l’effraient. Et quand on cherche à lui expliquer les raisons de cette tenue, elle s’étonne : « Mon papa est donc encore mort aujourd’hui ? »

La douleur du deuil étouffe encore un temps l’aversion qui persistait malgré les apparences, entre Sophie et la grand-mère d’Aurore. Leur « antipathie naturelle » ne s’est assoupie que pour mieux se réveiller. Aurore va en subir les conséquences et devenir une véritable « pomme de discorde ». Pendant plusieurs mois, les deux femmes vont se disputer sa garde et son éducation. Cette lutte désespère la fillette qui craint surtout d’être séparée de sa mère. Mais sa grand-mère a un argument de poids : elle tient les cordons de la bourse et Sophie se retrouve maintenant dépendante d’elle. La grand-mère l’emporte donc et se voit confier l’enfant. Aurore semble inconsolable. Pour la calmer, on lui promet de l’emmener bientôt voir sa mère retournée vivre à Paris. Mais ses jeunes années vont être marquées par l’absence cruelle de cette mère adorée. Même les jouets offerts par la grand-mère, telle cette poupée « aux yeux brillants », vêtue « d’une robe de crêpe rose bordée d’une frange d’argent », n’atténueront pas sa peine.

À partir de 1809, Aurore vit à Nohant avec sa grand-mère. Cette vieille dame l’impressionne beaucoup. Bien qu’elle ne mesure pas plus de « cinq pieds » de haut, elle lui paraît « très grande ». Et puis, avec « sa figure blanche et rosée, son air imposant son invariable costume composé d’une robe de soie brune à taille longue et à manches plates […], sa perruque blonde et crêpée en touffe sur le front son petit bonnet rond avec une cocarde de dentelle au milieu », elle est fort différente des personnes qu’Aurore a déjà rencontrées.

La cohabitation se révèle difficile : Aurore de Saxe a des principes, et de l’ambition pour sa petite-fille. Celle-ci doit toujours se tenir droite, sous peine de se faire gronder, ou bien s’adresser à sa grand-mère à la troisième personne, et lui demander :

« Ma bonne maman veut-elle bien me permettre d’aller au jardin ? »

Mais surtout, sa grand-mère lui recommande de « s’amuser tranquillement », ce qui, pour Aurore, revient à être morte. Elle s’ennuie tant que, quand elle voit par la fenêtre un chien courir ou un oiseau voler de branche en branche, elle rêve qu’elle est ce chien ou cet oiseau, et est comme eux, libre de ses mouvements. Même quand elle sort, la fillette n’ose faire le moindre geste, tant elle craint de déplaire à sa « bonne maman » qui ne goûte pas du tout les exercices physiques.

Comme promis, on se rend parfois à Paris où Aurore peut voir sa mère. Mais ces déplacements dans la capitale sont toujours des moments de crise et de tensions. Sa grand-mère répugne à ce qu’elle ait de véritables contacts avec Sophie qui, de son côté, dit sans gêne en présence d’Aurore tout le mal qu’elle pense de sa belle-mère.

Lors de ces séjours parisiens, Aurore de Saxe retrouve ses amies. Ces fréquentations ne sont guère passionnantes pour une petite fille. Imbues de leur supériorité et restées coquettes, ces « vieilles comtesses » paraissent tout de même comiques aux yeux d’Aurore.

L’une d’entre elles a « pour sa taille une prétention extraordinaire. » Si bien qu’elle persiste à porter son corset exagérément serré, et qu’elle a besoin, pour la sangler, de l’aide de deux femmes de chambre qui lui mettent leur genou dans la cambrure du dos. De plus, elle aime à se coiffer d’une perruque blonde, frisée comme une chevelure d’enfant qui, lui tenant affreusement chaud, la fait devenir toute rouge. Quand elle ne la supporte plus, elle l’ôte et reste avec un serre-tête noir qui lui donne des airs de « vieux curé. » Mais, à l’annonce de quelque visite, elle cherche fébrilement sa perruque, la retrouve toute froissée dans sa poche, et la pose « à l’envers ou sens devant derrière. »

Même si elle y vit sans sa mère, la petite Aurore est contente de revenir à Nohant. La vie à la campagne lui plaît ; elle aime, et aimera tout au long de son existence, la nature et les animaux. La maison, aussi simple que vaste, et le jardin offrent un terrain de jeux extraordinaire où l’on peut se cacher et imaginer toutes sortes d’aventures.

Aurore n’est pas seule à Nohant. Sa grand-mère ne la retient pas en permanence à ses côtés et la laisse souvent aller avec d’autres enfants, ces petits paysans des alentours avec lesquels elle s’entend bien et s’amuse. Et puis, il y a Hippolyte, son demi-frère, de cinq ans son aîné, fruit des premières amours de son père avec une jeune femme « attachée au service de la maison ». En véritable aristocrate la grand-mère d’Aurore n’a pas abandonné ce bâtard et s’occupe naturellement de lui depuis sa naissance.

Aurore de Saxe tient à donner à sa petite-fille une éducation variée, éducation à laquelle elle participe activement. Mais, le plus souvent c’est Deschartres, fidèle serviteur de la famille, et ancien précepteur de son père, qui s’occupe d’elle. S’il est « fort savant, très sobre et follement courageux », ce Deschartres a toutefois « un caractère insupportable » et « un contentement de lui-même qui [va] jusqu’au délire. »

Outre la lecture et l’écriture, Aurore apprend l’histoire, la géographie, la grammaire, le dessin, ainsi que la musique pour laquelle elle se révèle très douée, et qu’elle aime passionnément. Sa grand-mère fait office de professeur de musique, et joue régulièrement pour son plaisir. Aurore s’accroupit alors sous le clavecin et, subjuguée, se laisse bercer par le son qui l’envahit.

Ces enseignements finissent par donner à la fillette l’habitude et le goût du travail au point qu’elle s’ennuie les jours où elle n’étudie pas. Elle lit aussi beaucoup, piochant dans la riche bibliothèque, se délecte de contes de fées, commeLe Petit PoucetouPeau d’Âne, et de récits mythologiques.

Son enfance à Nohant semble ainsi s’écouler doucement entre les jeux, les leçons et les lectures. Mais le temps n’efface pas les sentiments et sa mère lui manque, que l’on persiste à tenir éloignée et que l’on ne reçoit qu’à contrecœur.

1818. Ses quatorze printemps n’empêchent pas Aurore de faire des caprices, de s’emporter facilement, et d’être une véritable « enfant terrible », « mettant la maison sens dessus dessous par des jeux échevelés. » Fatiguée par les ans et affaiblie par la maladie, sa grand-mère se fâche :

« Ma fille, vous n’avez plus le sens commun, lui déclare-t-elle. Vous aviez de l’esprit et vous faites tout votre possible pour devenir ou pour paraître bête. Vous pourriez être agréable, et vous vous faites laide à plaisir. Votre teint est noirci, vos mains gercées, vos pieds vont se déformer dans les sabots. Votre cerveau se déforme et se dégingande comme votre personne. Tantôt vous répondez à peine et vous avez l’air d’un esprit fort qui dédaigne tout. Tantôt vous parlez à tort et à travers comme une pie qui babille pour babiller. Vous avez été une charmante petite fille, il ne faut pas devenir une jeune personne absurde. »

C’est pourquoi elle décide de la placer dans un couvent à Paris. Après s’être bien renseignée, elle jette son dévolu sur l’institution des Dames augustines anglaises, d’excellente réputation. On y fait de solides études, et l’établissement est fréquenté par des demoiselles de bonne famille. L’adolescente y sera bien encadrée et contrainte de respecter des règles strictes.

Cette perspective n’effraie pas Aurore le moins du monde. Elle y voit même grand avantage : le couvent se trouvant dans la capitale, elle pourra facilement voir sa mère.

L’atmosphère qui règne dans l’institution la séduit immédiatement, et, avant même que sa grand-mère ne soit repartie, elle court déjà avec d’autres pensionnaires et joue à des jeux dont elle ne connaît pas les règles. Quand vient l’heure des adieux, pensant bien agir en ne montrant « aucune faiblesse », elle ne verse pas de larmes en embrassant sa grand-mère qui ne comprend pas et s’écrie :

« Ah ! insensible de cœur, vous me quittez sans aucun regret, je le vois bien ! »

Malgré la claustration et quelques brimades, Aurore va se faire vite à la vie du couvent, vie que rythment les études et les jeux. Dans l’établissement les jeunes filles se répartissent en trois camps : celui des « diables », qui font les bêtises, celui des « bêtes », qui rient des bêtises des diables, et enfin, celui des « sages ». L’enfant terrible qu’est toujours Aurore opte pour le camp des diables.

Commence alors une vie palpitante remplie d’aventures, de jeux et de farces. Les « diableries » consistent entre autres, à mettre de l’encre dans le bénitier, ou encore à accrocher un chat par une patte à une cloche… Mais surtout les diables ont une mission : retrouver et délivrer la « victime », une prisonnière enfermée dans les immenses souterrains de l’institution. Quand les jeunes filles l’entendent crier et appeler au secours, elles se lancent à sa recherche et explorent les moindres recoins du couvent. Elles courent, creusent, grimpent… Mais en vain : la « victime », fruit de leur imagination ardente, leur échappe toujours.

Aurore se découvre aussi des talents. En cherchant à rapprocher les pensionnaires qui, à son goût, n’ont pas suffisamment de jeux en commun, elle a l’idée de composer des petites scènes de comédie et de les faire interpréter par ses camarades. Ces représentations obtiennent un vif succès auprès des religieuses, et se transforment rapidement en véritables pièces de théâtre, avec décors, costumes et accessoires.

Avant son entrée au couvent, Aurore n’a jamais reçu d’éducation religieuse. Non pratiquante, sa grand-mère lui a bien fait faire sa communion, mais cela a plus été une formalité qu’un acte de foi. Sa véritable expérience de la spiritualité, Aurore se l’est forgée elle-même. Dans ses moments de solitude et d’ennui à Nohant, elle a ressenti le besoin d’avoir un dieu à elle, à la fois repère moral et personnage d’un grand roman intérieur. Elle l’a appelé Corambé, nom qui lui était venu « en rêvant la nuit ».

Mais c’est tout. De ce Dieu du couvent où elle vit, elle ne sait pas grand-chose.

Le temps passant, Aurore se lasse de sa vie de diable : son « existence désordonnée » touche à sa fin. Un soir de l’été 1819, désœuvrée, elle pénètre « en fraude » dans la petite église de l’établissement. L’endroit est calme et parfumé. Seuls les chants des oiseaux y résonnent et une curieuse poésie s’en dégage. Saisie, Aurore s’installe et reste en contemplation. Soudain, brisant le silence, une voix lui murmure en latin à l’oreille :

« Tolle, lege. »

Se lever ? Lire ?

Aurore est consciente d’être sous le coup d’une hallucination. Néanmoins, elle sent la foi l’envahir, et de joie, fond en larmes. Elle a alors quinze ans et ressent le besoin d’une passion ardente. Elle se jette à corps perdu dans cette dévotion, s’éloigne de ses amies les diables, ne pense qu’à prier, à lire et à relire la Bible. Elle songe alors à entrer en religion. Les sœurs lui conseillent de ne pas s’engager trop rapidement, et quand elles apprennent à la grand-mère la récente conversion d’Aurore, la vieille dame ne s’en alarme pas : il s’agit, pense-t-elle, simplement d’une fantaisie d’enfant. Mais, constatant au fil des mois qu’Aurore persiste dans son idée, elle prend peur : sa petite-fille ne peut devenir religieuse, elle doit se marier. Décision est donc prise de la reprendre à Nohant, décision brutale à laquelle Aurore ne peut que se soumettre et qui met un terme à trois des plus heureuses années de sa vie. Il lui faut quitter le couvent, ce « paradis terrestre » où, n’étant plus tiraillée entre « le parti de [sa] mère » et celui de sa grand-mère, elle avait pu être elle-même.

À Nohant, Aurore apprécie sa liberté retrouvée. Pourtant, elle souffre du « mal du couvent », mal étrange qui la plonge dans une profonde mélancolie. La quiétude de sa pension lui manque. Ses amies aussi. Et, bien qu’elle leur écrive souvent, elle se sent seule. Afin de rendre cette solitude moins pénible, elle lit beaucoup et réfléchit à sa foi.

Peu après le retour d’Aurore, la grand-mère est victime d’une attaque qui la paralyse et altère ses capacités mentales. L’adolescente fait alors preuve d’un dévouement sans faille. Avec le temps, elle s’est attachée à cette femme, et ce, d’autant plus que ses relations avec sa mère se sont détériorées : Sophie n’hésite pas à se moquer d’elle quand, dans ses lettres, sa fille lui confie combien elle lui manque.

La maladie de la grand-mère occupe souvent les nuits d’Aurore. Quand elle ne consacre pas ses journées à rattraper son sommeil, elle dispose d’une grande liberté. Seul Deschartres la surveille un peu et s’inquiète : est-ce une vie, pour une jeune fille de dix-sept ans, que de veiller ainsi une femme âgée qui se meurt ? Comme Aurore est désormais la maîtresse des lieux, le précepteur l’initie à la gestion et à l’administration du domaine. Il lui demande d’en tenir la comptabilité et de donner les ordres. En outre, il estime qu’elle doit s’habituer à la vue du sang pour pouvoir soigner les blessures courantes des paysans qui travaillent sur le domaine et ses alentours.

Aurore a aussi grand besoin de se divertir et monte souvent sa jument Colette. Avec ses jupons qui se prennent aux branches des buissons, sa tenue de jeune fille se révèle très vite inconfortable et inadaptée à ses courses à travers champs. Deschartres l’incite alors à porter des vêtements de garçon nettement plus appropriés. Et Aurore d’adopter « le sarrau masculin, la casquette et les guêtres. »

Pendant ce temps, scandalisée de voir une jeune fille se comporter si étrangement, La Châtre jase : cette Aurore s’habille et chevauche comme un homme, chasse, et a pour compagnons une bande de jeunes gens, fils des amis de son père pour la plupart. Que ne diront les commères en apprenant qu’Aurore reçoit dans sa chambre un étudiant en médecine, Stéphane Ajasson de Grandsagne, qui lui donne des leçons d’anatomie… À l’origine de cette éducation fort singulière, le brave et naïf Deschartres ne voit rien d’autre que l’aspect pratique des choses : la connaissance de l’anatomie est si utile pour qui doit prodiguer des soins.

Ces rumeurs se répandent comme une traînée de poudre. À Paris, informée des moindres faits et gestes de sa fille, Sophie lui reproche de « courir les champs », alors que sa grand-mère se meurt.

Les semaines passent et la santé d’Aurore de Saxe se détériore. Une dernière crise la plonge dans un coma dont elle ne sortira que pour prononcer quelques mots d’adieu à sa petite-fille. Elle meurt, en 1821, le lendemain de Noël.

La nuit suivante, Deschartres réveille Aurore et d’une voix exaltée, lui demande : « Avez-vous du courage ? »

Du courage, il va lui en falloir pour accepter l’idée étrange qui a traversé l’esprit de son précepteur.

Pendant la journée, on a ouvert le caveau familial où doit être enterrée la grand-mère d’Aurore, et où repose déjà son père. Deschartres y est descendu et a ouvert sans aucune difficulté, le cercueil de son premier élève. Il a saisi le crâne, qui s’est détaché, et l’a embrassé. Par ce geste, il entend honorer la mémoire du mort.

Car Deschartres n’a pas été que le précepteur du père d’Aurore : un grand secret les liait intimement. Durant la Révolution, Aurore de Saxe avait été emprisonnée, comme d’autres aristocrates. Pour la faire libérer, on avait dû prétendre qu’elle n’était pas noble. Pendant toute une nuit, au péril de leur vie, puisqu’ils agissaient là en traîtres de la Nation, Deschartres et son jeune élève avaient brûlé tous les documents « compromettants » attestant sa naissance.

Aurore ayant peu connu son père, Deschartres la convie très simplement à venir déposer à son tour un ultime baiser sur son crâne.

Avant de mourir, la grand-mère a voulu s’assurer de l’avenir de sa petite-fille et surtout, la soustraire à l’autorité de sa mère. Avec l’accord d’Aurore, elle a désigné comme tuteur un cousin, René de Villeneuve. Elle ne doutait pas que Sophie ne consentît « très volontiers » à cette disposition. Mais cette dernière ayant appris l’existence de cette clause, affirme, lors de l’ouverture du testament, « qu’elle ne se laisser[a] pas réputer indigne de la garde de sa fille », qu’elle s’empresse de réclamer. Le plan de la grand-mère a échoué et Aurore n’a maintenant d’autre choix que de suivre sa mère. La mort dans l’âme, elle quitte de nouveau son « cher Berry », et en ce début d’année 1822, part pour Paris.

Aurore ne reconnaît plus sa mère : celle-ci, devenue « soupçonneuse à l’excès », s’imagine être persécutée par sa belle-famille et voit des complots partout. En outre, elle vient « arracher [les] livres [des] mains [de sa fille], disant qu’elle avait essayé de les lire, qu’elle n’y avait entendu goutte, et que ce devaient être de mauvais livres. » Aurore doute alors que Sophie ait toute sa raison. Que faire ? Elle ne peut abandonner cette mère qui la tourmente mais qu’elle aime quand même. Seul le mariage pourrait la délivrer de cette autorité : mais ce serait se libérer d’un joug pour en subir un autre, celui d’un époux, autrement dit d’un inconnu. Face à ce dilemme, impuissante, Aurore pense au suicide. Cette « maladie » l’affectera à d’autres moments d’absolue mélancolie, comme bon nombre de ses contemporains.

Au printemps, Sophie décide que l’on prendra quelques jours de vacances à la campagne, chez des amis, les Roëttiers du Plessis. Cette famille, qui compte cinq filles, apparaît aux yeux d’Aurore comme idéale. Elle apprécie tellement les parents que, très vite, elle les appelle « papa » et « maman ». Les Roëttiers du Plessis constatent que le calme et la verdure apaisent l’adolescente qui a retrouvé de l’entrain. Aussi n’hésitent-ils pas à garder Aurore auprès d’eux quand Sophie, qui s’ennuie loin de la ville, manifeste son désir de rentrer à Paris.