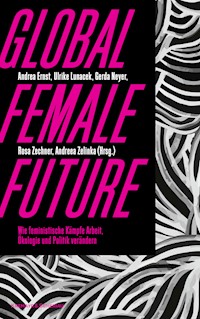

Global female future E-Book

Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Verlag Kremayr & Scheriau

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

"Wir versammeln feministische Stimmen aus der ganzen Welt im Kampf um Gerechtigkeit." Es ist Zeit für die großen Fragen: In welchen Formen ist sexualisierte Gewalt ein globales Phänomen? Wem nützt die weltweite "weibliche" Migration in Care-Berufen? Wie lässt sich antirassistischer Widerstand organisieren? Wie könnte eine feministische Ökonomie die Wirtschaft verändern und was bedeutet autoritäre, staatliche Gewalt für Frauen* im Widerstand? 40 Jahre feministische Kämpfe in einem Buch – 40 Jahre Fortschritte und Lernen aus Rückschlägen, die doch Wege hin zu einem selbstbestimmten Leben eröffnen. "Global Female Future" gibt den Blick frei auf feministische Auseinandersetzungen in Politik, Wirtschaft, Reproduktion, Ökonomie und Ökologie – exemplarisch erzählt von und mit Autor*innen aus Afrika, Asien, Lateinamerika und Europa. Ihre Erfahrungen aus früheren Konflikten verweisen auf die Gegenwart, sei es im Kampf um Ressourcen wie Land oder Wasser – oder im Kampf gegen die Klimakatastrophe. Mit Beiträgen von und Interviews mit Cânân Arın, Iris Frey, Verónica Gago, Wendy Harcourt, Naila Kabeer, Gaby Küppers, Shalini Randeria, Rocío Silva Santisteban, Nadia Shehadeh, Christa Wichterich, Weina Zhao u.v.m.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 227

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Andrea Ernst, Ulrike Lunacek, Gerda Neyer, Rosa Zechner, Andreea Zelinka (Hrsg.)

GLOBAL FEMALE FUTURE

Wie feministische Kämpfe Arbeit, Ökologie und Politik verändern

Für Sigrun Berger(1934-2021)

Vorwort

Andrea Ernst, Ulrike Lunacek, Gerda Neyer, Rosa Zechner, Andreea Zelinka

1.(Anti-)Rassismus und Postkolonialismus

Abschied vom weißen Privileg

Charlotte Wiedemann

Vom Matriarchat zum Patriarchat

Erbe des Kolonialismus in Afrika

Aissa Halidou

Im Audre-Lorde-Studio

Hanna Hacker und Rosa Zechner

Vom Mythos der Model Minority

#StopAsianHate

Vina Yun

In den Borderlands zu leben bedeutet, dass du …

Gloria Anzaldúa (1942–2004)

Rassismus, das ich-zentrierte Motiv der Mehrheitsgesellschaft

Nadia Shehadeh

Ich verstehe es – aber ich akzeptiere es nicht

Leben zwischen dem Sauerland und Köln

Kadriye Acar

Unter postkolonialen Bedingungen

Regisseurinnen in Simbabwe

Andrea Ernst

Weiße Dominanz

Rassismus im deutschen Bildungssystem

Emily Ngubia Kessé

2.Gewalt

intention

Đinh Thị Mỹ Anh

Der kollektive Schrei

Eine chilenische Performance geht um die Welt

Marcela Torres Heredia

Gewalt ist mehrdimensional

Femizidale Gewalt, Selbstverteidigung und generationsübergreifender Feminismus

Verónica Gago im Gespräch mit Andreea Zelinka

Klischees, die töten

Antiasiatischer Rassismus und Widerstand

Weina Zhao

Zum Schweigen gebracht

Anacaona und Malintzin

Adriana Churampi Ramírez

Sie wollen partizipieren!

Hoffnungen der NATO-Generation in Afghanistan

Shikiba Babori im Gespräch mit Andreea Zelinka

Wenn Recht praktisch nicht schützt

Zum Austritt der Türkei aus der Istanbul-Konvention

Cânân Arın

Eine für alle

Über Sarah Hegazi

Andreea Zelinka

Leben inmitten der Risse

50 Jahre Organización Femenina Popular in Kolumbien

Yolanda Becerra Vega im Gespräch mit Andreea Zelinka

Ein feministisches Internet macht Widerstand möglich!

Marwa Azelmat

Munira

Ivonne Adhiambo Owuor

3.Reproduktion

Demografische Panik und Ethno-Nationalismus

Shalini Randeria

Zwangssterilisationen in Peru

Der lange Kampf um Gerechtigkeit

Alejandra Ballón Gutiérrez

Kein Schritt zurück

Erfolge der UN-Konferenzen der 1990er Jahre

Gloria Careaga Pérez

Reproduktionsmedizin

Bruchlinien im Feminismus

Gerda Neyer

4.Politik

Geschlechterpolitik in der Entwicklungspolitik

Christa Wichterich

Feministische Körperpolitik

Wendy Harcourt

Ein Lehrstück für die Welt

Lesbische Sichtbarkeit in Beijing 1995

Ulrike Lunacek

Gewalt ist, deine Sprache nicht sprechen zu dürfen

Elisa Loncón, chilenische Politikerin und indigene Aktivistin

Julieta Rudich

Nach dem bewaffneten Kampf

Rückkehr in den Alltag

Luisa Dietrich Ortega

In transition

Georgiens Feministinnen verändern die Gesellschaft

Gundi Dick

Zaghafte Versuche

Feministische Außen- und Handelspolitik in der Europäischen Union

Gaby Küppers

5.Arbeit

Um Knopf und Kragen

Frauenarbeit in der globalen Produktions- und Lieferkette

Ulrike Lunacek und Rosa Zechner

Kollektiv handeln

Frauen in der informellen Wirtschaft

Naila Kabeer

Nigerias dezentrale Designkultur gegen das globale Modediktat

Joana Adesuwa Reiterer

Nelken mit dem Duft des Todes

Blumenproduktion in Kolumbien – das erste österreichische EZA-Frauenprojekt

Ulrike Lunacek

Feministische Ökonomie

Die Verantwortung des Staates für das Private

Lucía Pérez Fragoso

Weibliches Gesundheitspersonal in China heute

Astrid Lipinsky

Global Care Chains

Wie Pflegearbeit ungleich verteilt wird

Ewa Palenga-Möllenbeck

Man muss sich wehren!

Elena Popa und die Praktiken der Vermittlungsagenturen

Rosa Zechner

6.Umwelt und Klima

Das Licht im Wald

Friedensnobelpreisträgerin Wangari Maathai und ihre Tochter Wanjira Mathai

Margit Maximilian

Frauen in Westafrika gegen die Fischindustrie

Fatou Samba im Gespräch mit Marianne Lämmel

Der Fluss und die Senatorin

Isabel Zuletas Weg in den kolumbianischen Senat

Emperatriz Santander

Angst, die zum Motor wird

Wie Bertita Cáceres um Gerechtigkeit für ihre 2016 in Honduras ermordete Mutter kämpft

Mirra Banchón

ILO-Konvention 169

Meilenstein für indigene Rechte

Gaby Küppers

Mein Körper, mein Territorium

Der Kampf indigener Frauen gegen den Raubbau-Kapitalismus

Rocío Silva Santisteban

Ernährungssouveränität ist Lebensprinzip

Bäuerinnen in Chile wollen fairen Handel

Rosa Euler

Vandana Shiva und Generation Greta

Zwei Generationen von Umwelt-Aktivistinnen

Ulrike Lunacek

Patriarchale Strukturen im Grünen Wachstum und Perspektiven

Iris Frey und Verena Wolf

Wir haben nur gemeinsam eine Chance

Lena Schilling, „Lobau bleibt“-Sprecherin und Gründerin des Jugendrats, im Gespräch mit Ulrike Lunacek

Pionierin in vielerlei Hinsicht

Eine Hommage an Sigrun Berger (1934–2021)

Gundi Dick und Rosa Zechner

Über die Autor:innenundHerausgeberinnen

Vorwort

Wie es begann und was es wurde

Es beginnt in einem turbulenten Jahr: 1982. Großbritannien und Argentinien liegen im Krieg um die Falklandinseln, in Deutschland stürzt der sozialdemokratische Regierungschef Helmut Schmidt über ein Misstrauensvotum, auf den Straßen kommt es zu den bislang größten Friedensdemonstrationen seit Kriegsende. 500.000 Menschen protestieren in Bonn gegen die Aufstellung neuer Atomsprengköpfe, in Wien fordern 70.000 die atomare Abrüstung. Die neuen sozialen Bewegungen verbinden sich, Frauen organisieren Sitzblockaden, sie fordern Abrüstung „im Privaten“ und im „Öffentlichen“ – und neben dem „Recht auf Frieden“ das Recht auf Selbstbestimmung, auch für die Frauen der südlichen Erdhalbkugel.

In dieser hochpolitisierten Stimmung treffen Andrea Ernst und Gerda Neyer auf weitere Aktivistinnen, darunter Sigrun Berger, Lizzi Feiler, Eva Kreisky, Roser Mauler, Mechthild Petritsch und Lore Ringel. Sie fordern, die internationalen Beziehungen Österreichs und die „Entwicklungshilfe“ des Landes auf den feministischen Prüfstand zu stellen. Wissenschaftlerinnen schließen sich nun erstmals mit ehemaligen Entwicklungsarbeiterinnen – sogenannten „mitreisenden Ehefrauen“ – zusammen und wenden sich gegen die Frauenfeindlichkeit in der Entwicklungshilfe: Warum gehen Hilfsgelder aus dem Norden fast ausschließlich an Männer im Süden? Wer entscheidet über die Verteilung der Militär- und Wirtschaftsgüter – und wer profitiert davon? Warum werden die Frauen der südlichen Hemisphäre in ihrem Ringen um Einkommen und Selbstbestimmung nicht gehört?

Die noch lose Gruppe beschließt, sich eine formale Struktur zu geben, und gründet Anfang 1982 die Frauen*solidarität. So entsteht die erste Organisation und Zeitschrift in Österreich, die internationale Ungleichheit aus Frauenperspektive analysiert – und Frauen aus Asien, Afrika und Lateinamerika kontinuierlich Wort und Stimme gibt. Das erste Projekt, das nach intensiven Bemühungen mit offiziellen Geldern aus der österreichischen Entwicklungshilfe für einige Jahre unterstützt wird, ist Concientización – ein Selbsthilfezentrum von und für Blumenarbeiterinnen in Kolumbien. Damit beginnt eine 40-jährige Erfolgsgeschichte.

Grund genug für die Mitbegründerinnen Andrea Ernst und Gerda Neyer zusammen mit Ulrike Lunacek, der langjährigen Obfrau, und den beiden Mitarbeiterinnen Rosa Zechner und Andreea Zelinka ein neues Projekt zum 40-jährigen Geburtstag der Frauen*solidarität umzusetzen: Ein Buch soll entstehen – mit historischen Rückblicken in verschiedene Phasen der Organisation, vor allem aber mit aktuellen feministischen Debatten rund um den Globus: Wie analysieren Aktivistinnen von heute die Themen von damals? Was bedeutet transnationale Arbeit in den 2000er Jahren für Migrantinnen? Wie bestimmen Digitalisierung und Globalisierung das Leben? Wie haben neue Technologien der künstlichen Befruchtung die reproduktive Selbstbestimmung verändert? Welche Strategien haben Kämpferinnen gegen Umweltzerstörung und Klimawandel entwickelt? Und wie umgehen mit der immer noch und immer wieder alle Lebensbereiche durchsetzenden sexistischen Gewalt?

Es ist ein Buch vielfältiger Frauen*stimmen aus fast allen Teilen der Welt geworden, ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Glättung des Sperrigen. Bewusst haben sich die Herausgeberinnen dazu entschieden, auch Texte aufzunehmen, die nicht ihrer Meinung entsprechen, und den unterschiedlichsten Textarten Platz gelassen. Der Bogen der Beiträge reicht von Lyrik bis Reportage, von Wissenschaft bis Streitschrift, von Interview bis Essay, von Prosa bis Erfahrungsbericht.

(Fast) alles war erlaubt, nur die Schreibweisen wurden festgelegt. So steht LGBTIQ+ für lesbisch, schwul, bisexuell, trans, inter, queer und das „+“ für weitere sexuelle und geschlechtliche Identitäten. Mit der Kursivsetzung des Begriffs weiß werden die kulturellen, politischen und sozialen Privilegien einer Gesellschaftsgruppe hervorgehoben; Schwarz wird hier hingegen großgeschrieben, um auf die identitätsstiftende Selbstbezeichnung im Kampf gegen rassistische Unterdrückung hinzuweisen. PoC steht für People of Color und beschreibt jene, die durch die Zuschreibung der weißen Mehrheitsgesellschaft als nichtzugehörig definiert werden, BIPoC steht für Black, Indigenous and People of Color. Im Jahr 2012 kam es zu einer Änderung der Schreibweise von Frauensolidarität in Frauen*solidarität. In der vorliegenden Publikation wird durchgehend die neue Schreibweise verwendet.

Die Geschichte in der Geschichte

In der Geschichte der Frauen*solidarität spiegelt sich Zeitgeschichte. Mit einfachsten Mitteln wurde in den Anfangsjahren noch in Privaträumen ehrenamtlich und einkommensfrei gearbeitet, ab Ende 1984 konnte erstmals eine Mitarbeiterin aus Mitteln der Arbeitsmarktförderung bezahlt werden, erst 1986 gab es das erste Büro, finanziert mit 1 % Selbstbesteuerung und immer in Kooperation mit anderen internationalen Organisationen und NGOs.

Das Ziel, Projekte von und für Frauen in der südlichen Hemisphäre mit öffentlichen Geldern zu unterstützen, änderte sich unter politischem Druck. Es zeigte sich, dass neben dem Widerstand, der gegenüber konservativen Kräften überwunden werden musste, die sehr aufwändige Projektabwicklung für ein neues Frauenprojekt in der Region Río San Juan in Nicaragua nur in Kooperation mit einem größeren Träger, nämlich der Volkshilfe, zu bewältigen war. In dieser Zeit machte sich die in der Frauen*solidarität entstandene Initiative „Türkinnen in Ottakring“ selbstständig und wurde zur erfolgreichen Organisation „Miteinander Lernen“. Der Schwerpunkt der Arbeit verlagerte sich bald auf entwicklungspolitische Informations- und Kampagnenarbeit. Dazu zählte unter anderem die Broschüre „Landwirtinnen in der Dritten Welt“ und der 1992 veröffentlichte Bericht „Frauenhandel und Prostitutionstourismus: Hintergründe zur sexuellen und rassistischen Ausbeutung von Frauen in Österreich“. 1996 wurde das Ende der Kugelkopfmaschine eingeläutet, und damit auch das Ende des Zeitschriftenlayouts auf dem Papier, nach dem Prinzip „ausschneiden – einkleben – kopieren“: Der erste Computer bezog die damaligen Büroräume im dritten Wiener Gemeindebezirk.

Über die Jahrzehnte wandelte sich das Bewusstsein. Der Begriff „Dritte Welt“ wurde als diskriminierend und irreführend dechiffriert und verschwand aus dem Untertitel der Zeitschrift ebenso wie aus dem öffentlichen Diskurs. Ähnlich erging es dem Begriff Entwicklungshilfe, der zu Entwicklungszusammenarbeit wurde.

Mit der Jahrtausendwende steht die Frauen*solidarität weitgehend stabil auf drei Beinen: Durch den konsequenten und professionellen Ausbau der Bibliothek ab 1994 entsteht ein einmaliger Bücherfundus zur Entwicklungspolitik und -kritik aus feministischer Sicht. Neben wissenschaftlicher und grauer Literatur, Romanen und Sachbüchern wird v. a. die Zeitschriftensammlung mit einmaligen Beständen aus Afrika, Asien und Lateinamerika zum Markenzeichen. Workshops und Bibliotheksrundgänge vermitteln Recherche- und Informationskompetenz an Schüler:innen und Studierende. Die Bibliothek wird seit 2009 gemeinsam mit ÖFSE (Österreichische Forschungsstiftung für Internationale Entwicklung) und baobab als C3-Bibliothek für Entwicklungspolitik betrieben und ist die größte wissenschaftliche Fachbibliothek zu Internationaler Entwicklung, Frauen/Gender und Globalem Lernen in Österreich.

Als zweites Standbein werden Veranstaltungen, Workshops, politische Kampagnen und Kooperationen stetig ausgebaut. Im Fokus stehen über viele Jahre hinweg Arbeitsrechte von Frauen: beginnend mit dem Projekt für Blumenarbeiterinnen in Kolumbien und der österreichischen Blumenkampagne über die Gründung der österreichischen Clean Clothes Kampagne bis hin zur Durchführung EU-geförderter Projekte. Seit 2005 produziert das Redaktionsteam „Women on Air“ – in Kooperation mit dem freien Radio ORANGE 94.0 – die wöchentlichen Hörfunksendungen „Globale Dialoge“. Mehrfach werden die Sendungen ausgezeichnet, das Radioredaktionsteam lädt immer wieder Vertreterinnen aus dem Süden vor das Mikrofon. In der Folge baut die Frauen*solidarität auch ihre Medienexpertise weiter aus und bietet mittlerweile regelmäßig Medienworkshops an.

Immer wieder finden spektakuläre Besuche und Vorträge – meist in Kooperation mit anderen Organisationen – statt, u. a. 1988 mit Victoria Tauli-Corpuz, einer philippinischen Aktivistin gegen Abholzungen und Staudammprojekte in indigenen Gebieten schon unter Diktator Marcos, die bis heute, z. B. von 2014 bis 2020 als UN-Sonderberichterstatterin, für die Rechte indigener Völker eintritt; 1990 mit Rigoberta Menchú, der guatemaltekischen Menschenrechtsaktivistin, die 1992 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wird; 1997 mit der vielfach gewürdigten, 2017 verstorbenen nigerianisch-britischen Schriftstellerin Buchi Emecheta; 2013 mit der ebenso vielfach ausgezeichneten nicaraguanischen Schriftstellerin Gioconda Belli; 2015 mit der indischen Physikerin, Frauen*rechts- und Umweltaktivistin Vandana Shiva, die 1993 den Alternativen Nobelpreis erhält; und 2019 mit Chandra Talpade Mohanty, einer der bedeutendsten postkolonialen feministischen Theoretikerinnen.

Neben der regelmäßigen Produktion von Bildungsmaterialien und der Vermittlung von Medienkompetenz bleibt die Zeitschrift frauen*solidarität unverzichtbar für die Öffentlichkeitsarbeit und bildet das dritte Standbein der Organisation. Seit 40 Jahren erscheint sie kontinuierlich und nunmehr auch digital. Sie ist die einzige Publikation im deutschsprachigen Raum, die über vier Jahrzehnte hinweg den Frauen*stimmen des Globalen Südens Platz und Gehör verschafft.

So wollen wir, die Herausgeberinnen, danken: allen voran den vielen Mitarbeiter:innen und Ehrenamtlichen der Frauen*solidarität, die durch ihre jahrzehntelange Arbeit wesentlich zum Erfolg der Organisation und zum Hintergrund dieses Buches beigetragen haben, und besonders Brigitte Fuchs, die uns in den Monaten der Arbeit am Buch mit vielen administrativen und inhaltlichen Tätigkeiten unterstützt hat; Gabriele Gallo, Johanna Malloth sowie dem Trio Katharina Berger, Maritta Freudlsperger und Marietta Sauerzapf, den Übersetzerinnen der englisch- und spanischsprachigen Texte; den Vorstandsfrauen, die mit ehrenamtlichem Engagement durch wirtschaftliche und politische Krisen steuern, und den vielen Unterstützer:innen, ohne die es keine Frauen*solidaritat gäbe. Vor allem aber geht unser Dank an die Autor:innen dieses Buches – sie bilden das Herz dieses Projekts – sowie an Stefanie Jaksch, die Verlagsleiterin von Kremayr & Scheriau, die bereit war, unsere Idee umzusetzen, gemeinsam mit unserer Lektorin Evelyn Bubich, die mit viel Geduld für die Korrekturen sorgte.

Andrea Ernst, Ulrike Lunacek, Gerda Neyer, Rosa Zechner, Andreea Zelinka

1.

(Anti-)Rassismus und Postkolonialismus

Sehen und spüren Weiße das eigene Privileg, wenn sie miterleben, wie People of Color herabwürdigend behandelt werden? Reagieren sie auf den rassistischen Blick, gerichtet auf die Kopftuchträgerin, auf das verächtliche Zur-Seite-Rücken in der U-Bahn, auf respektlose Kommentare, auf die Festschreibung in geringen Löhnen, auf das Wohnen in schlechteren Stadtvierteln oder auf das Abdrängen in die Illegalität?

Das folgende Kapitel analysiert die Doppelbotschaften, in denen u. a. türkisch, asiatisch, afrikanisch und arabisch gelesene Frauen gefangen sind. Einerseits durch die irritierende Erfahrung, von der Mehrheitsgesellschaft abgewiesen zu werden und andererseits durch die stete Aufforderung, sich zu integrieren. Wer Rassismus erlebt, steht in einem täglichen Kampf darum, Arbeit, Bildung, Kultur und Politik gesellschaftlich gleichberechtigt zu gestalten.

Ein Hürdenlauf für People of Color, in dem Kreativität und wertvolle Kraft zur Lösung von Problemen verloren gehen. Oder wie es die Autorin Nadia Shehadeh ausdrückt: „Dass man sich diese rassistische Dekadenz noch leistet – in Zeiten, in denen Pandemie, Klimawandel und Kriege zeigen, wie fragil unsere gesellschaftliche Stabilität tatsächlich ist –, ist nicht nur befremdlich, sondern geradezu grotesk. “

Abschied vom weißen Privileg

Charlotte Wiedemann

Wir stehen heute am Beginn einer neuen Zeit. Jene Kräfte, die in den vergangenen 500 Jahren die Ordnung der Welt bestimmt haben, also Europa und das weiße Nordamerika, verlieren allseitig an Einfluss. Die Gründe sind ganz unterschiedlicher Natur: der Aufstieg Chinas, die Infragestellung der energieintensiven Lebensweise durch die Klimakrise, die Zunahme weltweiter Forderungen nach Dekolonisierung und das Scheitern der geopolitischen Großprojekte des Westens wie der sogenannten Kriege gegen den Terror. Dies alles bewirkt eine allmähliche Vertreibung aus der weißen Dominanz; sie prägt die kommende Epoche.

Die White Supremacists aller Länder reagieren auf diesen Umbruch mit einer aggressiven und wahnhaften Verteidigung von Vorherrschaft.

Ich plädiere hingegen für ein bewusstes und aktives Abschiednehmen von Macht und Privilegien. Das bedeutet: Menschen wie ich entscheiden sich für ein verändertes Weißsein und akzeptieren ihren Statusverlust. Das mag utopisch klingen – aber was ist die Alternative? An einem Status festzuhalten, der objektiv nicht haltbar ist, kann nur zu Bürgerkrieg führen oder zu massenhaften Psychosen. Einem solchen weißen Faschismus vorzubeugen, ist vor allem die Aufgabe derer, die eine historisch privilegierte Hautfarbe haben. Und wir müssen, auch wenn es schmerzlich und unbequem ist, heute vom Weißsein sprechen, um es irgendwann überwinden zu können.

Wenn es um Rassismus, Kolonialismus und Privilegien geht, ist die Rolle weißer Frauen* komplex und von ihnen selbst oft schwer zu durchschauen.

Die Schriftstellerin Doris Lessing beschreibt in ihrem Erstlingsroman „Afrikanische Tragödie“, angesiedelt im spätkolonialen Rhodesien, wie im Milieu armer weißer Siedler:innen eine Farmersfrau darüber wahnsinnig wird, ihren Schwarzen Bediensteten begehrenswert zu finden. Es gelingt ihr nicht mehr, jene Distanz zu wahren, die bei den Kolonisten eine essentielle Aufgabe der Frau ist. Sie darf den „Hausboy“ keinesfalls als Menschen behandeln, sonst bricht ein Damm, der für die koloniale Hierarchie überlebenswichtig ist: Noch die Ärmsten und Schwächsten unter den Weißen müssen unangefochten über den Schwarzen stehen.

Doris Lessing war kaum 30, als sie 1950 hellsichtig das Geflecht von race, class und gender beschrieb. Sie kannte das Leben armer weißer Siedler:innen aus eigener Anschauung; ihre Eltern hatten sich wie zahlreiche britische Arbeitslose Richtung Kolonie eingeschifft. Und gerade weil der soziale Abstand zwischen weißer und Schwarzer Armut bei Licht betrachtet gar nicht so groß war, musste er ideologisch und psychologisch umso gewaltiger sein.

Obwohl Opfer des Patriarchats, können weiße Frauen im kolonialen Verhältnis zugleich Täterinnen sein. In gängigen Darstellungen von Frauenrechtskämpfen werden Privilegien, die sie aus ihrem Weißsein bezogen haben, oft übersehen. Frauen, die im sogenannten Mutterland kein Wahlrecht hatten, durften in der Kolonie Plantagen und versklavte Menschen besitzen. Die Französin Françoise Vergès, Verfechterin eines dekolonialen Feminismus, berichtet von einer bedeutenden Sklavenhändlerin auf der Insel La Réunion. Sie hatte nicht das Recht, das Abitur abzulegen, aber sie konnte Menschen wie Möbelstücke vererben. „Solange die Geschichte der Frauenrechte geschrieben wird, ohne dieses Privileg in Betracht zu ziehen, bleibt sie eine Lügengeschichte“, resümiert Vergès, die selbst auf Réunion aufwuchs. Die französischen Feministinnen des 19. Jahrhunderts hätten, von wenigen Ausnahmen abgesehen, den Kolonialismus unterstützt.

Im 20. Jahrhundert positionierte sich zumindest Simone de Beauvoir anders und stellte sich solidarisch auf die Seite des algerischen Befreiungskampfes. Dennoch blieb auch sie im Großen und Ganzen einem Feminismus verpflichtet, der die Privilegien aus weißer Vormachtstellung nur gerechter zwischen den Geschlechtern verteilt sehen möchte.

Die konzeptionelle Wende zu einer neuen Selbstbetrachtung kam in den 1980er Jahren durch die US-Amerikanerin Peggy McIntosh, die an einem Women’s College in Virginia lehrte. Zuvor hatten in den Vereinigten Staaten Schwarze Frauen weißen Feministinnen unterdrückerisches Verhalten vorgeworfen; die Bewegung orientiere sich nur an den Bedürfnissen weißer Mittelstandsfrauen, sei rassistisch und elitistisch. Als Peggy McIntosh untersuchte, warum sich die derart Kritisierten selbst ganz anders sahen, kam sie zu folgendem Schluss: „Weiße werden sorgsam dazu erzogen, weiße Privilegien nicht zu erkennen, so wie Männer dazu erzogen werden, männliche Privilegien nicht zu erkennen.“ Beides diene dazu, einen Mythos der Meritokratie zu verteidigen, der tief in der US-Kultur verankert sei. McIntosh machte eine Liste, welche Vorteile sie in ihrem Leben besaß, verglichen mit ihren afroamerikanischen Kolleginnen im selben College-Gebäude, und sie kam auf 46 Punkte. Einer war: „Ich kann mit vollem Mund reden, ohne dass dies jemand auf meine Hautfarbe zurückführt.“

Über Privilegien zu sprechen, hat sich mittlerweile auch in Europa verbreitet, doch werden dabei zu viele Anleihen aus US-Diskursen übernommen und zu wenige Impulse aus dem Globalen Süden aufgegriffen. Die Kritik am weißen Feminismus muss mehr sein als eine nur anders eingefärbte westliche Erzählung. Sie muss der Aufbruch in eine Welt sein, wo Gleichberechtigung auch die Werte und das Wissen jenseits der alten Metropolen umfasst.

Vom Matriarchat zum Patriarchat

Erbe des Kolonialismus in Afrika

Aissa Halidou

Das Wissen über das vorkoloniale Zusammenleben afrikanischer Kulturen, Frauen und Männer, Junger und Alter wächst kontinuierlich. Dabei werden vor allem die Zeit vor der Christianisierung und Islamisierung und das Verhältnis der Geschlechter zueinander neu betrachtet. Hier wird das nubische Königreich hervorgehoben, mit dem zumindest gleichberechtigten, oft auch privilegierten Status der Frauen gegenüber Männern. Nubierinnen bewegten sich im gesamten Königreich weitgehend frei und ohne Schleier oder Verhüllung. Damit standen sie im Gegensatz zu den griechischen, römischen oder asiatischen Frauen ihrer Epoche, was historisch in zahlreichen Forschungen über das alte Ägypten – das Schwarze Ägypten – belegt ist.1 Das betrifft den heutigen Sudan, Ägypten, Somalia und Äthiopien.

Es gibt zahlreiche Hinweise darauf, dass matrilineare, also von der mütterlichen Linie hergeleitete Strukturen, oder auch matriarchale, durch die mütterliche Linie herrschende Strukturen, die vorchristliche Zeit in Afrika geprägt haben. Ein Beispiel hierfür ist die Epoche der nubischen Königin Amanischacheto, die auch Amanishakheto oder Amanikasheto genannt wurde.2 Sie selbst war Tochter der Königin Amanirenas, und sie vererbte ihren Thron auch wieder an die eigene Tochter, Amanitore.

Wie die nubischen3 waren alle präkolonialen, afrikanischen Königinnen mächtige Entscheidungsträgerinnen oder auch Kriegerinnen, die teilweise Armeen von Tausenden Männern und Frauen anführten. So hatte die Armee von Amanishakheto erfolgreich gegen die des Römers Augustus (Octavius) gekämpft. In matrilinearen Gesellschaften erbten nicht nur Frauen den Thron, sondern auch Neffen des Onkels mütterlicherseits. Bis heute hat bei einigen Völkern wie den Songhai, die vom früheren Songhaireich stammen, der Onkel mütterlicherseits mehr Bedeutung als der biologische Vater.

Jedoch waren nicht alle Regionen Afrikas Monarchien unterworfen. Oft hatten sich „Gemeinschaftsregierungen“ etabliert, die regional oder in einzelnen Dörfern die Aufgaben des Zusammenlebens festlegten und zuwiesen. An oberster Stelle stand die Verantwortung füreinander, gefolgt von den zugewiesenen Rechten und Pflichten, um das soziale Leben der Gemeinschaft zu schützen. Diese Verpflichtungen unterschieden sich prinzipiell von der patriarchalen Rollenzuteilung, die in Europa bis vor 70 Jahren die Rechte einseitig für den Mann und die Pflichten einseitig für die Frau vorsah.

Der Historiker Walter Rodney beschreibt in seinem wegweisenden Buch „How Europe Underdeveloped Africa“ das präkoloniale gesellschaftliche Leben der Afrikaner:innen so:

„Der [die] Einzelne hatte in jeder Lebensphase eine Reihe von Pflichten und Obliegenheiten gegenüber anderen in der Gesellschaft sowie eine Reihe von Rechten: nämlich das, was er [oder sie] von anderen erwarten oder verlangen konnte. Das Alter war ein wichtiger Faktor, der den Umfang der Rechte und Pflichten bestimmte. Die ältesten Mitglieder der Gesellschaft genossen hohes Ansehen und übten in der Regel Autorität aus.“4

Das Trauma der Frauen

Die Brutalität des Kolonialismus – mit seiner Gewalt, Ausbeutung, Folter, mit Vergewaltigungen und dem Verlust der gemeinschaftlichen Selbstbestimmung – hat tiefe Spuren hinterlassen. Hinzu kommt die psychische Akkulturation, der Zwang zur Übernahme und Anpassung an das Patriachat christlicher bzw. muslimischer Prägung – das bedeutete gleichzeitig, dass auch die kulturellen Einflüsse der arabischen oder westlichen Welt übernommen werden mussten. Beispielhaft für die Christianisierung der Afrikanerinnen steht das damit verbundene Prinzip der „Häuslichkeit“. Es wurde begleitet von der Forderung nach Fleiß und weiblicher Sittsamkeit und beschränkte den Bewegungsraum der Frauen auf das Haus, die Kinder, auf die Haus- und Handarbeit. Eigenes Einkommen, z. B. durch den Verkauf von Feld-Überschüssen auf dem Markt, konnte mit dem Zwang zur „Häuslichkeit“ nun effektiv reglementiert werden. Der Kolonialismus brachte so Lebensweisen mit sich, in denen sich Frauen eher verachtet und abgewertet erlebten, während man gleichzeitig den Afrikaner:innen jedes eigene ethische Wertesystem, ja sogar die generelle Fähigkeit zu „gutem“ Handeln absprach. Dazu schrieb Frantz Fanon in „Die Verdammten dieser Erde“:

„Dem Kolonialherrn genügt es nicht, den Lebensraum des Kolonisierten physisch, das heißt mit Hilfe seiner Polizei und seiner Gendarmerie, einzuschränken. Wie um den totalitären Charakter der kolonialen Ausbeutung zu illustrieren, macht der Kolonialherr aus dem Kolonisierten eine Art Quintessenz des Bösen. Die kolonisierte Gesellschaft wird nicht nur als eine Gesellschaft ohne Werte beschrieben. Es genügt dem Kolonialherrn nicht, zu behaupten, die Werte hätten die kolonisierte Welt verlassen, oder besser, es habe sie dort niemals gegeben. Der Eingeborene, heißt es, ist für die Ethik unerreichbar, ist Abwesenheit von Werten, aber auch Negation der Werte.“5

Fanon versucht hier, das Ausmaß der Unterdrückung der Völker Afrikas in Worte zu fassen. Die Realität war noch grausamer. Denn Kolonialismus war nicht nur Ausbeutung und der Raub von Gütern und Vermögen sowie die Enteignung des kolonisierten Territoriums, sondern auch ethische, psychische und geistige Enteignung, Trauma und Akkulturation, die von Generation zu Generation weitergegeben werden. Umso schwieriger ist es, die Zusammenhänge zwischen den nationalen und sozialen Konflikten im heutigen Afrika und den tiefgreifenden Schäden und Verletzungen für Frauen durch den Kolonialismus herzustellen. Und doch scheint es so, als würden die früheren An- und Heerführerinnen ins heutige Afrika durchschimmern. Beispiele sind die ehemalige liberianische Präsidentin Ellen Johnson Sirleaf, die aktuelle Präsidentin Sahle-Work Zewde in Äthiopien und jene in Tansania, Samia Suluhu Hassan.

Noch sind sie die Ausnahme, auf einem Kontinent mit 54 Ländern. Dabei hatten in der Kolonialzeit Anführerinnen wie Sarraounia Mangou in Niger, Nana Yaa Asantewaa in Ghana, Nzinga von Matamba in Angola, Fatim Yamar Khouriaye in Senegal, Mbuya Nehanda in Simbabwe oder die „Amazonen“ von Dahomey6 (heutiger Benin) den Kolonialherren gezeigt, mit welcher Stärke, Energie und intellektuellen Kraft sich Frauen widersetzen können. Afrikanerinnen haben die Geschichte des kolonialen Widerstands entscheidend mitgeprägt.

Heute kämpfen sie wie die meisten Frauen weltweit um den Zugang zu Politik und Wirtschaft, um eigenes Einkommen und um die freie Entfaltung ihrer Fähigkeiten. Die westliche Lebenskultur wird dabei fast überall als Modell gesehen, ohne das „koloniale Erbe“, das sich stets mittransportiert, infrage zu stellen. So bleibt die Rolle, die dem modernen weiblichen Geschlecht in der heutigen afrikanischen Kultur zugeschrieben wird, quasi importiert.

1Vgl. Werke von Cheikh Anta Diop.

2Vgl. Lohwasser, Angelika (2001): Die königlichen Frauen im antiken Reich von Kusch (Wiesbaden: Harrassowitz).

3Die nubische Kultur war „Vorreiterin“ der kulturellen Entwicklung Ägyptens und Ursprung von Pyramiden und Mumien.

4Rodney, Walter (1982): How Europe Underdeveloped Africa (Washington DC: Howard University Press), 37.

5Fanon, Frantz (1966): Die Verdammten dieser Erde (Frankfurt am Mai: Suhrkamp), 34.

6Elite bzw. Armee aus Frauen des Königs von Dahomey Behanzin, die sich den französischen Truppen widersetzte.

Im Audre-Lorde-Studio

Hanna Hacker und Rosa Zechner

ABRISS „The master’s tools will never dismantle the master’s house“ ist das bekannteste, außerordentlich häufig verwendete Audre-Lorde-Zitat; es bezieht sich auf den Wissenschaftsbetrieb. Je länger eine* das Zitat ansieht, desto rätselhafter scheint es zu werden. Was bedeutet es? Schließt es das klassische Gewaltverhältnis „master/slave“ in sich ein? Nun hat sich feministische Kritik längst von der Idee verabschiedet, es gebe den einen „master“ oder „Herrscher“, den wir bekämpfen, absetzen, demontieren können. Vielleicht liegt die Anziehungskraft des Zitats gerade darin, dass es an die Utopie gemahnt, es sei möglich, jede Verstrickung in Machtverhältnisse aufzugeben und widerständig das ganz andere zu entwerfen. Was also, Frauen*soli? Die 12.000 Bücher der Bibliothek, die 2.500 Beiträge in der Zeitschrift, die Handlungsmacht der Autor:innen, ihre Bündnisse, ihr Protest, ihre Lust, ihre Mühsal: Funktionieren sie als „tools“, die das Haus herrschaftlichen Wissens und Handelns niederzureißen vermögen?

UNSER STUDIO 2009: Der Seminar- und Leseraum in der in Wien eröffneten C3-Bibliothek für Entwicklungspolitik sucht einen Namen. Die Wahl der Frauen*solidarität fiel rasch und unwidersprochen auf Audre Lorde, „Schwarze, Lesbe, Feministin, Mutter, Dichterin und Kriegerin“, wie sie sich selbst nannte. Lordes Spuren finden sich bereits zu Beginn der 1990er Jahre: Zum Titel „Lichtflut“ kamen in den Folgejahren weitere Publikationen von und über Lorde hinzu: anfangs in der sich im Aufbau befindlichen Bibliothek am damaligen Standort in der Weyrgasse, ab 1996 in der Berggasse. Und am 24.1.2022 haben die Einträge zu Audre Lorde in der Online-Datenbank C3Search+ die stolze Zahl von genau 333 erreicht. Das Audre-Lorde-Studio bildet(e) den Dreh- und Angelpunkt für inspirierende Zusammenkünfte, in deren Folge zahlreiche Veranstaltungen der Frauen*solidarität stattfanden – wie etwa mit Trinh Thi Minh Hà, Vandana Shiva, Shida Bazyar, Chamindra Weerawardhana und Chandra T. Mohanty. 2013 ließ Peggy Piesche mit ihrem Vortrag über „Audre Lorde’s Black Internationalism und Black Feminism in Germany“ Lordes Vermächtnis in der C3-Bibliothek wieder lebendig werden.

DEUTSCH, AFRO-DEUTSCH Audre Lorde war 50, als sie in West-Berlin zu lehren begann. Der lange Weg davor schließt ihr Lieben und Leben in der lesbischen Subkultur New Yorks in den 1950ern ein; ihr Studium der Bibliothekswissenschaft; ihre Arbeit als Anglistikdozentin an einem Polizei-College in den 1970ern; Heirat, Scheidung, Partnerinnenschaften, Kinder, Krebserkrankung, Reisen. Sie kam als preisgekrönte Lyrikerin an die Freie Universität Berlin, wurde eine enge Freundin der Leiterin des Orlanda Frauenverlags und gewann immense Bedeutung für die in den 1980ern erst entstehende afro-deutsche Frauen*bewegung. Bei ihren Lesungen und Seminaren fanden, wie es heißt, in Berlin lebende BIPoC-Frauen zum ersten Mal prominenten Rückhalt als kollektive Akteur:innen und als Teil eines transnationalen Netzwerks. Feministisch bewegte Afro-Deutsche wie auch antirassistisch engagierte weiße Feministinnen machten Lorde zu einer Ikone, einem Idol, einem Star. Die Historikerin Tiffany Florvil nennt dies Audre Lordes „lionization“: Löwin, Königin in der Arena.

RAGE Wer öffentliche Auftritte von Audre Lorde kennt, weiß um ihre Leidenschaftlichkeit. In Erinnerung bleibt ihr furioses Auftreten, das aufforderte, in sich und immer noch einen Schritt weiter zu gehen. bell hooks schrieb einmal, nicht jede zornig wirkende Schwarze Sprecherin empfinde sich selbst als zornig; häufig handle es sich bei diesem „rage“ um eine weiße