4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Pattloch eBook

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

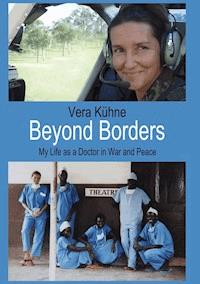

Mazedonien, Haiti, Sudan, Papua-Neuguinea, Afghanistan: Die Chirurgin Vera Kühne hat vielen tausend Menschen in den Krisengebieten unserer Erde geholfen. Angefangen hat alles mit einem Engagement bei Ärzte ohne Grenzen, später kamen Einsätze für den Malteser Auslandsdienst, das Internationale Rote Kreuz und andere NGOs dazu, bis sie schließlich bei der Bundeswehr anheuerte und als Stabsärztin Dienst in Afghanistan tat. Die Kraft für dieses anstrengende Leben schöpft sie aus ihrem christlichen Glauben. Grenzenlos ist die Geschichte einer selbstbewussten und starken Frau, die dem bürokratisierten Medizinbetrieb in Deutschland immer wieder den Rücken kehrt und dort hilft, wo sie ihren Beruf mit Leidenschaft ausüben kann – mutig, zupackend und von unerschütterlicher Zuversicht.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 323

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

Vera Kühne

Grenzenlos

Mein Leben als Ärztin in Krieg und Frieden

Knaur e-books

Über dieses Buch

In den vergangenen vierzehn Jahren hat die Chirurgin und Notfallärztin Vera Kühne den Erdbebenopfern in Haiti ebenso geholfen wie den Hungernden im Südsudan, den Bürgerkriegsflüchtlingen in Mazedonien ebenso wie den Ureinwohnern auf Papua-Neuguinea. Angefangen hat alles mit einem Engagement bei Ärzte ohne Grenzen, später kamen Einsätze für den Malteser Auslandsdienst, das Internationale Rote Kreuz und andere NGOs dazu, bis sie schließlich bei der Bundeswehr anheuerte und als Stabsärztin Dienst in Afghanistan tat. Die Kraft für dieses anstrengende Leben schöpft sie während ihrer Deutschland-Aufenthalte. Grenzenlos

Inhaltsübersicht

Für Malith und die Dinka von Rumbek

»Die Hauptsache ist, dass wir jetzt wach sind. Und hoffentlich noch lange Zeit bleiben.«

Alice in Stanley KubricksEyes wide shut – nach Arthur Schnitzler, »Traumnovelle«

Weckruf

Mitten im Getümmel sah ich ihn: Er überragte die anderen um Kopfeslänge und lachte, wobei seine großen weißen Zähne im tiefschwarzen Gesicht aufblitzten. Zwischen den oberen Schneidezähnen entdeckte ich die typische Lücke und auf seiner Stirn narbige Verzierungen.

Er war ein Dinka, eindeutig.

Und da stand er, mitten auf dem Flohmarkt auf einem Nürnberger Parkplatz, im Jahr 2012. Er trug Jeans und Turnschuhe, dazu eine Sportjacke über einem karierten Hemd. Seine Kleidung war europäisch, aber die Art, wie er sich bewegte und über das ganze Gesicht lachte, war ganz und gar anders.

Plötzlich war ich im Geist wieder in Rumbek, im Südsudan. Ich sah die Männer auf dem Versammlungsplatz tanzen, schaute zu, wie sie ihre schlanken Körper kraftvoll und doch anmutig im Rhythmus bewegten. Und ich sah Bol, unseren Wachmann, wie er mittags vor seinem Tukul stand und versuchte, mir einen Dinka-Witz zu erzählen. Dabei lachte er laut und warf den Kopf in den Nacken, so dass ich mitlachen musste, obwohl ich kein Wort verstand.

Ich ging auf den unbekannten jungen Mann auf dem Parkplatz zu. Wie war er nur nach Nürnberg geraten? Sein Anblick erinnerte mich an ein Versprechen, das ich nicht eingelöst hatte. Damals im Südsudan hatte ich den Dinka mein Wort gegeben, ihre Geschichte aufzuschreiben, sie allen zu erzählen. Ich sollte Zeugnis ablegen, damit die Welt sie nicht vergessen würde.

Das war jetzt Jahre her, und ich hatte inzwischen sehr viel mehr erlebt. Doch dieser erste lange Einsatz war entscheidend für mich gewesen. Ich war gerade 30 Jahre alt und als Ärztin noch relativ unerfahren, als ich mich beim Malteser Auslandsdienst bewarb.

Ich wollte die Welt entdecken, wollte herausfinden, wie weit ich kommen würde, wie weit ich gehen könnte. Ich wollte erfahren, wo die Grenzen verlaufen, die äußeren, aber auch die inneren. Und meine eigenen.

Das war mir gelungen. Besonders im Sudan hatte ich meine Grenzen deutlich gespürt. Und mehr als einmal überschritten.

Meine Arbeit dort war nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Niemand weiß, ob die Dinka überleben werden. Doch unser kleines Buschkrankenhaus war ein Signal, ein Zeichen der Solidarität und Menschlichkeit in einem durch Krieg und Hungersnöte völlig verwüsteten Land. Ein Zeichen, dass die Welt die Menschen dort nicht im Stich lässt.

Für mich waren die Erlebnisse mit den Dinka von Rumbek beides: faszinierend in ihrer rauhen Schönheit und Intensität, oft aber auch verstörend und erschreckend in ihrer Härte und Brutalität. Auf jeden Fall haben mich die Monate in Rumbek für immer geprägt und verändert. »Meine Dinka« – stolz, wild, furchtlos, lebendig. Sie haben mich einige wichtige Lektionen gelehrt: dass das Leben seine eigenen Gesetze und Wege hat, dass es einen unvorbereitet erwischt, dass es überrascht und begeistert. Dass es anstrengend, grausam und doch immer wieder voller Wunder ist. Auch mitten in einem Bürgerkrieg.

In den Jahren danach habe ich als Ärztin für viele verschiedene Organisationen auf allen Kontinenten gearbeitet, im Kosovo, in Papua-Neuguinea, Kolumbien, Uganda, Ghana und Haiti, habe auf einem Schiff den Südpazifik überquert und war mit der Bundeswehr im Auslandseinsatz in Afghanistan. Aber auch in Deutschland habe ich viel erlebt in den Notaufnahmen und Operationssälen verschiedener Kliniken und als Rettungsmedizinerin auf der Straße.

Um meine Erlebnisse zu verarbeiten, schreibe ich Tagebuch, schon seit ich 13 bin. Meine Gedanken in Worte zu fassen, ist für mich der beste Weg, das Erlebte zu sortieren, zu analysieren und sozusagen auf Papier »zu bannen«. Ich kann das Heft beruhigt zuschlagen und weitergehen.

Ich schreibe aber auch, um eine Erklärung dafür zu finden, warum ich immer wieder aufbrechen muss, was mich treibt. Ich bin keine Mutter Teresa, ich habe immer nur das getan, was ich wollte, ich habe mich nicht aufgeopfert. Im Gegenteil: Ich denke mir oft, dass im Grunde ich mich bedanken müsste bei denen, die sich von mir helfen ließen.

Albert Schweitzer schreibt: »Eine große Schuld lastet auf unserer Kultur. Wir sind gar nicht frei, ob wir anderen Menschen helfen wollen oder nicht, wir müssen es.« Genau das empfinde ich auch: Wir tragen eine Verantwortung. Für das, was wir tun, aber auch für das, was wir nicht tun. Wir, in den reichen Ländern, dürfen nicht mehr nehmen, als wir geben. Ich hatte immer das Gefühl, etwas zurückgeben zu müssen, mich nicht in meinem bequemen, angenehmen Leben hier in Europa einschließen zu können.

Außerdem, dazu stehe ich, hat Chaos schon immer eine große Anziehungskraft auf mich ausgeübt. Ob es nun im Krankenhaus ist, bei meinen Einsätzen oder in meinem Garten. Ich mag Vielfalt, ich mag das Leben in all seiner Kraft, in seinen schönen und hässlichen Facetten, den zarten und den lauten. Ich mag, wie es wächst, wie es immer Wege findet, wie es sich frei und ungehindert entwickelt. Daher habe ich mich vermutlich auch für Notfallmedizin entschieden. Ich bin ein Typ für den Ausnahmezustand. In solchen Momenten fühle ich mich hellwach. Ich sehe klar, meine Sinne sind geschärft, und ich erlebe alles ganz intensiv, bin ganz im Jetzt.

Manchmal ist deshalb auch das Heimkommen in die »Normalität«, in den Alltag, schwerer als das Gehen – auch das verstehen viele nicht. Früher hat mich das oft traurig gemacht, habe ich mich mit meinem Lebensentwurf allein gefühlt und gedacht, dass mein Traum wohl nicht kompatibel mit einer Partnerschaft sei. Heute habe ich das Glück, einen Mann gefunden zu haben, der da ist, wenn ich ihn brauche, aber mir dennoch die Freiheit lässt, auch wieder zu gehen – ein wunderbares Gefühl, endlich angekommen zu sein.

Ich weiß, dass Menschen unterschiedlich sind, dass jeder seinen für ihn bestimmten Weg finden muss, dass nicht alle Menschen Grenzsituationen suchen so wie ich. Aber ich will aufbrechen, das Leben spüren, dem Leben auf den Grund gehen. Der Tod gehört dazu. Gewalt ebenso. Auch wenn ich Angst habe: Ich will mittendrin sein, ich will hinter die Grenzen schauen. Sonst fühle ich mich nicht lebendig.

Sudan

White Dinka, allein im Busch

Nairobi, 10. Juli 1999. Ines und ich saßen im Frühstücksraum eines bescheidenen, von Schwestern geführten Gästehauses in Nairobi und aßen. Besser gesagt: Sie aß, und ich schaute ihr fasziniert zu, denn sie verschlang gerade die dritte Portion Obstsalat, ohne mich dabei auch nur eines Blickes zu würdigen. Sie war klapperdürr und machte den Eindruck, als sei sie gerade einer Hungersnot entronnen. Ich begann, mich ernsthaft zu fragen, ob das wirklich so eine tolle Idee war, was ich vorhatte. Ines war Krankenschwester und gerade vom Hilfsprojekt in Rumbek zurückgekehrt, wohin ich in den nächsten Tagen reisen sollte. Vorausgesetzt, es würde irgendwann einmal klappen mit meiner Einreiseerlaubnis in den Südsudan. Aber wollte ich da wirklich noch hin? Ines sah gar nicht gut aus …

Ich dachte daran, wie ich vor zwei Wochen von den Maltesern angeheuert wurde. Das ging ruck, zuck, nachdem eine Freundin von mir ihren Einsatz absagen musste und stattdessen mich vorschlug. Ich fuhr nach Köln, überstand einige Interviews, in denen man mich für geeignet befand, und schon war ich als medizinische Koordinatorin und Ärztin für Rumbek engagiert. Im vom jahrelangen Bürgerkrieg gebeutelten Süden des Sudans sollte ich ein Buschkrankenhaus leiten. Oder aufbauen, das war nicht so ganz klar.

Ich selbst hatte mehr Bedenken als die Malteser. Ich war 30, meine bisherige Ausbildung umfasste neben dem Medizinstudium glorreiche zweieinhalb Jahre Chirurgie, drei Monate Anästhesie sowie einen Diplomkurs in Tropenmedizin. Nicht sehr viel, um Krankenhauschefin zu spielen. Noch dazu war ich noch nie »richtig« in Afrika gewesen, wenn man einmal von einem zweiwöchigen Ägyptenurlaub absah. »Mach dir keine Gedanken. Das geht schon. Du hast die richtige Einstellung. Für einen zweiten Chirurgen ist gesorgt«, sagte die Mitarbeiterin im Büro der Malteser fröhlich. Momentan machte ich mir dennoch Sorgen, weil der zweite Chirurg in letzter Minute abgesagt hatte.

Doch beginnen wir von vorn: Von Juni bis Dezember 1999 schickte mich der Malteser Auslandsdienst (MAD) als medizinische Koordinatorin und Leitende Ärztin in den Südsudan. Der MAD, eine Abteilung des Malteser Hilfsdienstes, ist eine kirchliche Nichtregierungsorganisation (NGO), die in mehreren Ländern des Südens (früher »Dritte-Welt-Länder« genannt) Hilfsprojekte betreibt.

Im Sudan herrschte bis 2005 einer der längsten und blutigsten Bürgerkriege Afrikas. Von 1956 bis 1972 und erneut seit 1983 zählte er zu den schwerwiegendsten Konflikten auf dem Kontinent. 2011 wurde das Land geteilt. Der Norden des riesigen Landes, das mehr als siebenmal so groß ist wie die Bundesrepublik Deutschland, ist arabisch-muslimisch geprägt, während im schwarzafrikanischen Süden neben den alten Naturreligionen das Christentum Fuß gefasst hat. Lange Zeit wurden die unterschiedlichen Religionen als Ursache für die Auseinandersetzungen angesehen. Mittlerweile ist aber offensichtlich, dass es im Wesentlichen um die reichen Ölvorräte geht, die sich hauptsächlich im mittleren Teil des Landes befinden. Auch die finanziellen und strategischen Interessen anderer Länder spielen eine große Rolle, so dass der Krieg immer wieder von neuem angeheizt wurde. In den Medien hörte man gelegentlich Horrormeldungen über Dürreperioden, Hungersnöte, Sklavenhandel und nicht enden wollende Flüchtlingsströme. Die Meldungen wurden der Realität aber nicht annähernd gerecht. Der Krieg dauerte schon zu lange, um wirklich Schlagzeilen zu machen. Das Interesse der Menschen an offenbar unlösbaren Problemen erlischt nach einer Weile, und dann muss wieder etwas Neues her.

Ziel des Malteser-Projektes war es, die extreme medizinische Notlage in der Bahr-el-Ghazal-Region, in der rund 1,5 Millionen Menschen leben, zu lindern und so weit wie möglich eine medizinische Basisversorgung durch Einheimische aufzubauen. Dafür wurde die ehemalige Distrikthauptstadt Rumbek ausgewählt, in der die Lage zur Zeit meines Einsatzes als relativ stabil galt.

Rumbek hatte vor dem Krieg über 30000 Einwohner. Doch inzwischen war alles zerstört, es gab keine Infrastruktur, keine Schulen mehr. Als Nomaden zogen die Menschen wie einst mit ihren Rinderherden von Ort zu Ort, immer auf der Flucht und zwischen den Fronten der Volksbefreiungsarmee SPLA (Sudanese People’s Liberation Army) und den Soldaten der offiziellen Regierung aus dem Norden. Aber die meisten Menschen starben nicht durch direkte Kampfhandlungen, sondern durch deren indirekte Folgen wie Hunger und mangelnde medizinische Versorgung. An diesen Zuständen hat sich bis heute nicht viel verändert, obwohl sich im Oktober 2005 die Truppen des Nordens aus dem Süden zurückzogen und 2011 der Südsudan seine politische Autonomie erklärte. Es wird viele, viele Jahre dauern, um das wieder aufzubauen, was in diesem Land – und an seinen Menschen – zerstört worden ist.

Am 6. Juli 1999 hätte ich zusammen mit Robert, einem Techniker aus Uganda, in den Sudan fliegen sollen, aber es kam anders. Der »Präsident« des Office der SRRA (Sudanese Relief and Rehabilitation Association), die sich damals als Regierung des Südsudans ansah und damit auch für Einreise- und Arbeitserlaubnis zuständig war, ließ uns erst ewig vor seinem Büro auf zwei Arme-Sünder-Bänkchen warten und erklärte dann in blumenreichen Worten, wir seien im Südsudan unerwünscht.

Nur der Bischof von Nairobi, Cesare Mazzolari, ein alter, ziemlich kranker Italiener, konnte uns helfen. Wir suchten ihn in seinem Haus auf. Er war mir sofort sympathisch. Er war ein echter Hirte. Man merkte, dass ihm seine Schäfchen wirklich am Herzen lagen. Er zeigte uns Fotos vom ersten Gottesdienst in Rumbek, bei dem er das im Aufbau befindliche Krankenhaus und die Menschen dort gesegnet hatte. Das war ihm sehr wichtig, und er erzählte mit leuchtenden Augen und viel Enthusiasmus von den Fortschritten, die dort seit Beginn der Baumaßnahmen vor drei Monaten stattgefunden hatten. Es waren die ersten positiven Bilder und Geschichten über Rumbek, die ich sah und hörte.

Wir berichteten ihm von dem Vorfall im Regierungsbüro. Er war traurig und besorgt, aber nicht hoffnungslos. Ich hatte den Eindruck, er konnte die Situation weit besser einschätzen als wir, kannte die Zusammenhänge und die Art, wie die Leute hier dachten. Ein weiser, alter Mann, ich war sehr beeindruckt.

Er schaffte es tatsächlich, uns die Papiere zu besorgen.

Nach drei Tagen bekamen wir endlich die Einreiseerlaubnis. Etwas gedämpft wurde meine Stimmung durch einen Anruf der Malteser aus Köln: der zweite Chirurg hatte abgesagt. Sie fragten mich ganz munter, ob ich nicht zusätzlich zu meinem Koordinationsjob operieren könnte. Zum Schluss sprachen sie noch eine Warnung aus: Die Lage im Südsudan sei sehr gefährlich. Tatsächlich aber war ich weit mehr geschockt, dass wir jetzt keinen zweiten Chirurgen mehr im Krankenhaus hatten. Genau so hatte ich mir das nicht vorgestellt! Mit zweieinhalb Jahren chirurgischer Erfahrung hatte ich derartige Aufträge kategorisch abgelehnt. Aber was war die Alternative? Zuschauen? Meine Bedenken wurden von Tag zu Tag größer, aber jetzt, da wir nach all den Mühen endlich einreisen durften, konnte ich mich nicht einfach weigern.

Halb 7 Uhr morgens am 14. Juli ging es dann tatsächlich für Robert, den Techniker aus Uganda, und mich los. Zuerst von Nairobi mit dem Flugzeug nach Lokichoggio oder kurz: Loki, einem Ort an der kenianisch-sudanesischen Grenze, der sich im Zuge des Bürgerkriegs von einer Wasserstelle zum Dreh- und Angelpunkt verschiedener Hilfsorganisationen gewandelt hatte. Während des ungemütlichen Fluges überlegte ich: »Bist du bescheuert? Was machst du eigentlich hier? Du könntest jetzt in Bamberg auf dem Spezi-Keller sitzen und bei einem kühlen Bier den Sommer genießen …«

Nach einigen Stunden Warterei in Loki bestiegen wir in Begleitung von Bischof Cesare Mazzolari sowie einem halben Dutzend Ordensschwestern und etlichen Brothers und Fathers ein zweites Flugzeug. Ein Absturz erschien mir angesichts derart geballten Gottvertrauens trotz des zweifelhaften Zustandes unseres Transportmittels eher unwahrscheinlich. Wir saßen eingepfercht dort, wo unter normalen Umständen die Passagiersitze zu erwarten sind, verkeilt zwischen Koffern, Kisten, Bananen, Ananas und einem Fahrrad. Durch die nicht vorhandene Cockpit-Tür hatte man freie Sicht auf den Piloten, der mir eine Cola-Dose als Proviant zuwarf. Alternativ, sagte er, könne er auch als »richtige Stewardess« durch »die Reihen« gehen und derweil den Autopiloten einschalten. Mir war’s dann doch lieber mit Zuwerfen. Als Zeichen besonderer Ehre wurde ich neben dem Bischof plaziert, der sofort anfing, mir seine Kamera zu erklären, ganz offensichtlich sein liebstes Spielzeug. Das ging bis ins Detail, und nach einer Dreiviertelstunde hatte er immer noch nicht alle Knöpfchen und Hebel erläutert. Inzwischen war mir ganz erbärmlich übel. Mir wurde nicht leicht schlecht, aber das ständige Auf und Ab, bei einer Hitze und Bewegungsfreiheit wie im Backofen, dazu meine mühevolle Konzentration ließen mich die Kamera bald doppelt sehen. Gott sei Dank gab es eine Zwischenlandung in einem Ort namens Marial, wo die Ordensschwestern ausgeladen wurden.

Ich war überwältigt. Ein echter Kulturschock. Plötzlich stand ich mittendrin: um mich herum lauter sehr ursprünglich aussehende Schwarze in ungezwungener Nacktheit und ohne die geringste Berührungsangst. Überall wuselnde Kinder, Lachen und Lärmen und ein ganz unbeschreiblicher Geruch! Die Armut war nicht zu übersehen. Kurzerhand wurde noch ein Patient in den Flieger geladen. Er hatte Bauchbeschwerden und sollte auf dem Rückflug in Loki ausgeladen werden.

Zuerst jedoch ging es weiter nach Agangrial, wo sich der Bischof verabschiedete. Ich bekam zwei italienische Küsschen und seinen Segen, beides konnte ich inzwischen wahrhaft brauchen. Immerhin war der Großteil unseres Gepäcks da, und auch der bestellte Fahrer samt Pick-up aus Rumbek war eingetroffen. Das hatte ich nach all dem Chaos nun doch nicht erwartet. Los ging es auf eine mehrstündige Fahrt durch Schlaglöcher und kleine Seen. Die flache Buschlandschaft nahm ich nur als unbestimmte braune und grüne Eindrücke wahr, so sehr war ich mit Festhalten beschäftigt. Durch größere Ansiedlungen kamen wir nicht, nur gelegentlich waren ein paar für den Sudan typische Bambushütten mit Strohdächern, sogenannte Tukuls, zwischen Büschen und einzelnen Bäumen zu sehen.

Nach zwei Stunden Fahrt war plötzlich Schluss: Quer über die »Straße« strömte ein Gewässer von stattlichen Ausmaßen, und drin steckten ein Jeep und ein kleiner Laster, beide offenbar schon länger, da an beiden Ufern Leute campierten. Die kamen dann auch gleich aufgeregt angesprungen, doch es nutzte nichts: Nach sechs vergeblichen Versuchen, zumindest den Jeep aus dem Schlamm zu ziehen, war unser Abschleppseil völlig zerrissen. Wir mussten die Männer, Frauen und Babys mit ihrer Ladung am Fluss zurücklassen.

Auf der Weiterfahrt kamen wir an einigen Pfahlhütten vorbei, die Landschaft wurde grüner, und an vielen Orten liefen Kinder herbei, angelockt vom Geräusch des Motors, und winkten uns zu. Wir waren die Attraktion. Es kam mir alles sehr unwirklich vor, und wären die Gerüche nicht gewesen, hätte ich mich wie im Kino gefühlt. Ja, das war nun wirklich Afrika!

Irgendwann kamen wir schließlich an. Vor dem Krieg war Rumbek die Distrikthauptstadt mit einer recht bekannten Schule und einem 300-Betten-Krankenhaus.

Ich weiß nicht, was ich mir vorgestellt hatte, aber bestimmt nicht das, was ich zu sehen bekam: Ruinen, Ruinen, Ruinen, dazwischen ein paar versteckte Tukuls, verirrte Kühe, an einer Ecke ein zerschossener Panzer und ein kaputtes Flugzeug. Von der ehemals blühenden Stadt war nichts mehr übrig. Der Busch hatte das Land zurückerobert. Nach mehreren vergeblichen Versuchen des Wiederaufbaus lebten die Menschen in Rumbek wieder wie vor der Kolonisation durch die Briten in kleinen Rundhütten, die bei Luftangriffen von oben kaum zu sehen waren.

Der Stamm, der in dieser Gegend heimisch ist, nennt sich Dinka. Sie waren ursprünglich Nomaden und zogen mit ihren Kuhherden von Ort zu Ort. Noch sah man einige Felder mit Sorghum, einer einheimischen Getreideart, aber der Versuch, sie sesshaft zu machen, war spätestens mit dem Krieg gescheitert.

Die Dinka sind sehr groß mit langen, schlanken Gliedern. Mit meinen 1,81 Metern war ich hier als Frau gerade mal Durchschnitt. Nicht wenige Männer waren gut zwei Meter groß, aber anders als hochgewachsene Nordeuropäer wirkten sie weder massiv noch grob, sondern ausgesprochen harmonisch, ja elegant in ihren Bewegungen. Vielleicht lag es an ihrer stolzen Haltung, man spürte sofort etwas Unerschrockenes, Forderndes in ihrem Blick. Ihre Haut war tiefschwarz, viel schwärzer als die der Kenianer, die Gesichtszüge waren feiner, die Nasen schmaler, die Schädel länglicher. Ich war fasziniert und fand sie sehr attraktiv.

Unser Camp, also das Gelände, auf dem wir leben und arbeiten würden, war ziemlich groß und beherbergte die Ruinen des ehemaligen Priesterseminars von Rumbek. Zwei Räume waren bereits mit Wellblech halbwegs wiederhergestellt, ansonsten wohnten wir wie die Einheimischen in Tukuls.

Ich inspizierte mein Reich: eine runde Bambus-Grashütte von etwa drei Metern Durchmesser, darin ein Bambusbett mit Moskitonetz, Tisch und Stuhl und unter dem Tisch eine Metallkiste für die Klamotten. Die Einfachheit und das Afrikanische dieser Behausung gefielen mir. Dann bemerkte ich den Spalt zwischen Dach und Wand. Der mochte gut sein zur Belüftung, aber beim Gedanken an die hereinbrechende Nacht war mir doch etwas mulmig zumute: Abgesehen von dem Bewusstsein, sich als junge weiße Frau im tiefsten Busch mit einem nur äußerst schlecht funktionierenden Funkgerät zu finden, war mir die unbekannte Natur nicht ganz geheuer. Bereits in den wenigen Stunden seit meiner Ankunft hatte ich riesige Tausendfüßer sowie Spinnen, Ratten, Skorpione, eine Schlange und – am beunruhigendsten – viele Moskitos gesehen. Ohne das Moskitonetz und die darüber gespannte Armeeplane wäre ich mir ausgesprochen schutzlos vorgekommen. Ich dachte an die bevorstehende Regenzeit. Wie lange hielt wohl so ein Grasdach?

Nach einer Weile erschien meine Vorgängerin, Friederike. Sie war die bisherige Klinikchefin, um die 50, sehr energisch, nicht unsympathisch, aber mein Bauchgefühl sagte mir, dass etwas mit ihr nicht stimmte. Sie hieß mich freundlich willkommen und führte mich umher. Zuerst liefen wir auf einem lehmigen, mit Pfützen übersäten Weg zu einem zweiten Gelände, auf dem sich das »hospital« befand. Die weißen Zelte (Labor, OP, Ambulanz) und der große längliche Tukul, in dem die Patienten untergebracht wurden, machten einen besseren Eindruck, als ich nach all den berichteten Schwierigkeiten erwartet hatte.

Ich war neugierig, in die Zelte hineinzuschauen, andererseits war ich von all den vielen neuen Eindrücken völlig erschöpft. Vor allem die Gerüche schafften mich. Meine Sinne waren überwältigt und kamen nicht nach mit der Verarbeitung.

Zum Glück gab es bald Abendessen. Wir versammelten uns in der Mitte des Camps in einer Art offenem Tukul. Es gab Reis, Tomaten und Eier, die wir im Flugzeug mitgebracht hatten. (Was würde es geben, wenn die aufgebraucht waren?) Um sieben war es bereits stockfinster, es wurde noch ein Weilchen gequatscht, dann gingen alle schlafen.

Vor dem Schlafen aber galt es, noch eine Mutprobe zu bestehen: Zähneputzen und Duschen im Freien. Mit der Taschenlampe suchte ich mir einen Weg durch das schlammige Gelände, wobei ich versuchte, krabbelndem Getier rechtzeitig auszuweichen, ohne dabei Handtuch und Waschutensilien zu verlieren. Der Weg war weit, und das Getier zahlreich. Insbesondere die Riesentausendfüßler hatten es mir angetan. Im Dunkeln erschienen ihre Schatten so groß wie Katzen. Vielleicht konnte ich ein entsprechendes Gefäß auftreiben und einen davon in Formalin einlegen. Schließlich erreichte ich die Dusche, ein Mäuerchen mit eingelassener Brause, verbunden mit einer Wassertonne auf einem Sockel. Zweimal täglich holte eine Gruppe junger Sudanesen das Wasser vom nicht allzu weit entfernten Oxfam-Bohrloch. Ich duschte unter freiem Himmel: Die Wolken hatten sich verzogen, und ich schaute in die sternenklare Nacht. Es war wunderschön! Tausende von Sternen waren zu sehen, viel mehr als bei uns, da ja jedes störende elektrische Licht fehlte. An der romantischen Stimmung konnte auch die mit mir duschende, laut quakende Kröte nichts ändern.

Was danach kam, allerdings schon: Ich machte Bekanntschaft mit dem ersten unserer beiden Plumpsklos. Vielleicht war es ganz gut, dass ich im Licht der Taschenlampe jeweils nur Ausschnitte des munteren Treibens in der heißen Hütte erhaschte. Die vielen grünschimmernden Schmeißfliegen (Calliphora, dank Tropenkurs kannte ich mich bestens aus), die mich bekrabbelten, sobald ich mich über dem Loch niederließ, waren absolut widerlich.

Am nächsten Morgen, kurz vor sieben Uhr, zeigte mir Friederike, wie der Funkkontakt mit Kampala herzustellen war. Theoretisch sollte um diese Zeit jemand im Malteser-Office von Uganda sitzen, der den Funkspruch dann nach Nairobi ins Head Office weiterleiten konnte. Theoretisch, denn wenn es um die Ausrüstung dort ähnlich wie hier bestellt war, sah ich schwarz. Das sogenannte »radio« befand sich in einem der beiden mit Wellblech gedeckten Ruinenräume und war über zwei Autobatterien an ein Solarpanel angeschlossen. Die Konstruktion hatte etwas Rührendes und sah recht originell aus, besonders das Solarpanel, das mitten im »Hof« stand und je nach Sonnenstand gedreht werden musste. Was würde in der Regenzeit passieren? Sie sollte bald einsetzen … Beim vierten Versuch kam der Funkkontakt zustande. Die Botschaften wurden buchstabenweise durchgegeben, womit man bei fünf Minuten Sendezeit nicht weit kam. Es reichte gerade zum Hallo-Sagen. Aber es hatte schon was: »Victor Delta (das war ich) ruft Kilo Alpha (Kampala)« – das gefiel mir.

Um 7.30 Uhr brachen wir auf zur ersten Krankenhausvisite mit Adam, einem Medical Officer aus Kenia – ein Ausbildungsgang zwischen Krankenpfleger und Arzt, der in einigen afrikanischen Ländern eingeführt wurde, da man sich die lange medizinische Studienzeit nicht leisten kann. Adam war ein Stück kleiner als ich, etwa 50 Jahre alt und zeigte meistens ein breites Grinsen. Er machte einen souveränen Eindruck, obwohl er die ganze Zeit über die mangelnde Ausstattung des Hospitals, die primitiven Unterkünfte und – vor allem – das Essen schimpfte.

Auf dem Weg zum Krankenhaus liefen uns scharenweise Kinder entgegen, das heißt, die meisten kamen näher, bis sie uns sahen, und liefen dann kichernd und kreischend wieder davon, um sich hinter dem niedrigen Buschwerk zu verstecken. »Tschibak! Tschibak!«, riefen sie aus sicherer Entfernung: »Hallo, hallo.« Noch überwog die Angst die Neugier.

Im Moment war es um die Zelte noch ruhig. Adam erzählte, dass, abgesehen von einem Not-Kaiserschnitt, bisher nichts operiert worden war, auch die Instrumente und der OP-Tisch seien noch nicht aufgebaut. Wie bitte? Ich glaubte, nicht recht zu hören, und fragte noch einmal nach. Doch Adam schüttelte nur seinen dicken Kopf. Ich dachte an das, was man mir in Köln erzählt hatte: Alles sei fertig und würde nur auf mich warten. Es gäbe einen einheimischen Chirurgen, und wir könnten sofort loslegen … Jetzt gab es also weder OP noch einen Chirurgen – ich war zu geschockt, um etwas zu sagen.

Wir betraten einen länglichen Tukul mit zehn Metallbetten, in dem die Patienten untergebracht waren. Sie lagen wild durcheinander: zwei junge Mädchen, die beim Melken von Kuhhörnern aufgespießt worden waren, ein Kind mit einer schweren Nierenerkrankung, ein anderes mit Fieberkrämpfen, ein unterernährtes Baby, ein Mann mit Bauchbeschwerden, eine Frau mit Kaiserschnitt samt Säugling, ein junger Mann mit Rheuma und ein anderer mit einem dicken Verband über dem rechten Auge. Beim Wechseln der Kompressen sah ich, dass das komplette Auge aus der Augenhöhle heraushing, nur noch gehalten von einem schmalen kabelartigen Strang. Adam und der Patient schauten mich erwartungsvoll mit drei Augen an, aber ich musste passen: Augenoperationen gehörten nicht zu meinem Repertoire.

Ich wartete darauf, dass Friederike mir endlich eine Einführung in meinen Koordinationsjob geben würde. Stattdessen fuhr sie mit mir zu einem weit entfernten Nachbarcamp. Auf dem Rückweg hielten wir plötzlich unter einer Gruppe dichter Bäume. Im Hintergrund sah ich eine halbverfallene Behausung und davor etwas krabbelnd auf dem Boden. Zuerst dachte ich, es sei ein Hund. Aber nein, wir waren in einem Lepradorf, und was da am Boden kroch, war ein Mensch ohne Füße und Finger. Jetzt erkannte ich andere, ebenfalls humpelnd und hinkend, die langsam auf uns zukamen. Es waren Szenen wie aus einem Dokumentarfilm der 1920er Jahre. Ein Mann robbte auf Knien und Ellbogen heran und streckte mir eine fingerlose Hand entgegen. Ich nahm sie und war erschüttert wie selten in meinem Leben. Keiner wusste, ob die Menschen hier regelmäßig Medikamente erhielten. Wahrscheinlich nicht. Wer kam mitten im Krieg schon an diesen abgelegenen Ort?

Wollte Friederike mich schockieren, damit ich heulend mit dem nächsten Flieger nach Hause fuhr? Aber so funktionierte das nicht bei mir, im Gegenteil! Durch dieses Erlebnis war mir erst recht klargeworden, wie dringend man hier Hilfe benötigte.

Tatsächlich wollte Friederike dann noch nach unserer Rückkehr am späten Abend die von mir seit Tagen erbetene Übergabe machen! Ich war erschöpft, sagte glattweg: »Nein!«, und ließ sie stehen. Am nächsten Morgen war Friederike verschwunden – sie war ohne ein weiteres Wort abgereist. Einerseits war ich froh darüber, aber andererseits hatte ich gewaltige Angst. Die Aufgaben türmten sich wie ein Berg vor mir auf, scheinbar nicht zu bewältigen. Nachts träumte ich von riesigen dunklen Wellen, die mich überrollten und in die Tiefe rissen. Ich saß in meinem Tukul und starrte an die Wand in einer Mischung aus Tränen, Wut und Verzweiflung. Was sollte ich bloß tun … Wo sollte ich dieses Mammutwerk beginnen? Sollte ich überhaupt beginnen oder besser gleich das Handtuch werfen?

Es war Sonntag, mein erster Sonntag im Sudan. Ich griff, ohne hinzusehen, nach meiner Hose und zog sie an. Ich schaute noch mal hin, weil ich beim Schließen etwas Seltsames gesehen hatte. Und da! Ein Skorpion saß genau auf dem Verschluss! Und die Hose hatte ich bereits an. Gerade rollte er seinen Schwanz auf. Ein ausgewachsenes, prächtiges Tier. Irgendwie schaffte ich es, meinen Schuh zu greifen, den Skorpion damit abzustreifen, zu Boden zu schlagen und zu töten.

Nachdem ich mich von meinem Schock erholt hatte, machte ich mich auf den Weg zur Messe. Alles, was Beine hatte, strömte zum großen Mangobaum in der Mitte unseres Camps. Die zerbombte Kirche nutzte der Priester, Father Benjamin, als Sakristei. Er begrüßte Robert und mich, und wir mussten aufstehen, damit uns alle sehen konnten. »Da werden wir wohl morgen viele Besucher im Krankenhaus haben«, flüsterte ich Robert zu.

Was für eine Messe! Die Dinka-Frauen, herausgeputzt in bunten Tüchern, die Haare zu winzigen Zöpfchen geflochten, die Männer stolz daneben, überall durcheinanderwuselnde nackte Kinder und Hühner, mehr oder weniger vollgeschmiert mit Lehm. Alle sangen aus Leibeskräften. Die kräftigen, rhythmischen Gesänge hatten es mir sofort angetan, aber am faszinierendsten war es, wenn die Sänger plötzlich und an völlig unerwarteten Stellen stoppten. Keine Ahnung, wie sie das machten. Es herrschte dann absolute Stille, als hätte jemand auf den Aus-Knopf eines CD-Players gedrückt.

Trotz der großen Unterschiede zu Europa hat mich der Besuch der Messe beruhigt. Etwas Vertrautes, Stabiles inmitten des Chaos. Ich musste nichts tun, durfte einfach dabei sein und zuhören. Dass ich nichts verstand, störte mich überhaupt nicht. Ich sah zu, erfreute mich am Tanz der jungen Mädchen mit bunten Regenschirmen vor der Kommunion.

Plötzlich hörten wir Motorengeräusch am Himmel. Ein Flieger! Mir fiel der junge Patient mit dem heraushängenden Auge ein. Falls das Flugzeug landete, konnte es ihn vielleicht mitnehmen. Hier war ihm nicht zu helfen. Also rasten Adam und ich zum Hospital, luden den Patienten hastig in den Jeep und düsten zur Landebahn. Der Arme wusste sicher nicht, wie ihm geschah. Das Flugzeug landete tatsächlich, es gehörte einer amerikanischen Nichtregierungsorganisation (NGO). Der Pilot war gleich bereit, den Patienten mitzunehmen, was mich wunderte. Flugzeug per Anhalter, ich hätte nicht gedacht, dass das klappt!

Der Patient war jedoch nicht ganz so begeistert wie ich. Mit zunehmendem Entsetzen wurde ihm klar, dass wir von ihm erwarteten, in diesen Höllenvogel zu steigen. Sein heiles Auge wurde groß und größer, es entspann sich eine wilde Diskussion, denn natürlich war halb Rumbek an der Landebahn zusammengelaufen. Nach viel Überredungskunst und kräftigem Schieben und Schubsen war der Mann schließlich durch die Cockpittür im Innern verschwunden, nur sein Geschrei war bis zum Start zu hören.

Nachmittags fing ich an, die Medikamentenboxen zu sichten und auszupacken – eine Sisyphos-Arbeit. Die Termiten hatten bereits einen Großteil der Kartons aufgefressen, und selbst die Plastikverpackungen der Infusionslösungen schienen sie nicht aufzuhalten. Ich hob einen Karton an, der unversehrt aussah, aber kaum griff ich richtig zu, fiel alles auseinander, und ein klebriger Brei rann mir über die Finger.

Auf einmal ein Tumult: »Antonov! Antonov!« Ich schaute hinauf in den blaugrauen Himmel. Es war diesig, Regenzeit. Die Antonovs, ehemalige russische Propellermaschinen, flogen in großer Höhe; man sähe sie nie, wurde mir gesagt. Aber da war ein leises, kaum wahrnehmbares Brummen, das fast unmerklich anschwoll. So langsam und sachte, dass ich die Gefahr erst erkannte, als sie schon über mir schwebte.

Plötzlich schoss ein Jeep der Amerikaner auf unser Gelände: »They are bombing Akot! Rumbek is next. Drive into the bush!« Wir rannten, ohne uns noch einmal umzuschauen, jeder zu seinem Tukul. Ich schnappte meinen kleinen Rucksack mit Pass, Taschenmesser, Lampe und Malariatabletten, warf noch die Trekkingschuhe dazu und im letzten Moment die Kamera. Dann rannte ich weiter, um aus dem Büro die Jeep-Schlüssel zu holen. »Hurry! Hurry up!«, ich startete den Jeep, wendete ihn, hupte wie verrückt. Habib, der junge sudanesische Labortechniker, kam als Erster, schlotternd vor Angst und atemlos, eine offene Sporttasche in seiner Hand, in der die seltsamsten Gegenstände versammelt waren: eine Zahnbürste, ein einzelner Lederhalbschuh und – das Mikroskop. Robert erschien, Adam hinter sich herziehend, der sich lachend wehrte: »What’s going on?«

Wir rasten los, in die Richtung, in die der Jeep verschwunden war. Wir holten ihn ein, fuhren in einem Affenzahn weiter durch die Schlaglöcher aus der Siedlung heraus, wobei wir Habibs Lederschuh verloren. Dann wurde der Wagen vor uns langsamer, lenkte vom Weg ab direkt in den Busch und hielt unter einem Baum. Auch wir versteckten unseren Jeep und liefen zu den anderen. Alle waren ratlos. Sollten wir weiterfahren? Aber wohin? Keiner hatte eine Karte oder einen Kompass, von Benzin oder Trinkwasser ganz zu schweigen. Und waren nicht die weißen Jeeps auf der sogenannten Straße das beste Ziel? Wir beschlossen, uns im Busch zu verstecken und zu warten. Wir verteilten uns. Vorsichtig gingen wir in verschiedene Richtungen, den Boden vor uns genau untersuchend, da keiner wusste, ob und wo hier Minen lagen.

Habib und ich saßen unter einem Busch, schweigend, die Blicke nach oben in den leeren Himmel gerichtet. Wie viel Zeit war vergangen? Ich hatte jegliches Gefühl dafür verloren. Unverändert schwebte dieses leise, unterschwellige Brummen über uns. Es war so eintönig, dass ich es kaum noch hörte. Warum sah man nichts? Ich wollte hinauslaufen und rufen: »Zeig dich, du Feigling!« So muss es sein mit radioaktiver Strahlung, ging es mir durch den Kopf: »Du spürst die Bedrohung, aber du siehst sie nicht. Du bist ohnmächtig, verurteilt zur Passivität.«

Habib und ich waren Kaninchen. Wir hockten im Gestrüpp mit großen Augen und aufgestellten Ohren. Ein schwarzes und ein weißes. »Weißt du, was du tun musst, wenn dich eine Pythonschlange angreift?«, fragte er. Ich wusste es nicht. »Das Wichtigste ist, die Hände hochzuheben, hoch über den Kopf. Und dann musst du ganz stillstehen. Sie fängt an, sich um dich herumzuwickeln, von unten nach oben. Aber sie tut das so, dass ihr Kopf bei deinen Füßen bleibt und ihr Körper sich langsam um deinen herumlegt. Du musst ganz ruhig bleiben dabei und die Hände oben lassen.« Habibs Augen traten fast aus ihren Höhlen, sie leuchteten weiß aus seinem pechschwarzen Gesicht. Ich stellte sie mir vor, Habib und die Pythonschlange, Habib mit den rollenden Augen, die Hände erhoben. »Sie wickelt sich um dich, immer höher, immer höher … Und dann, genau wenn der Schwanz vor deinem Mund ist, fasst du ihn blitzschnell mit deinen Händen und beißt rein! Die Schlange ist so erschrocken, dass sie sich von dir wegschleudert, hundert Meter oder mehr. Und dann rennst du, so schnell du kannst«, machte er mir vor. Ich überlegte laut auf Englisch, wie es wohl sei, wenn die Pythonschlange mit ihrer Wickelei fertig war. »Und du siehst ihren Schwanz, zum Greifen nah, und merkst plötzlich, dass du vergessen hast, die Hände hochzunehmen«, lachte ich. Ich sah Habibs rollende Augen. Habibi, das ist Arabisch und heißt Liebling. Auch er lachte. Wir lachten, bis uns die Tränen kamen.

Dann war es ganz still. Anders still. Das Brummen war verschwunden. Die Antonovs waren wieder weg. Wir standen auf, fassten uns an den Händen und schauten gemeinsam in den leeren Himmel.

Um sieben Uhr morgens funkte ich die neuesten Nachrichten nach Kampala, bzw. ich versuchte es. Plötzlich war die Verbindung weg, gerade nachdem ich »bombing Rumbek« buchstabiert hatte. Ich glaubte zunächst an einen technischen Defekt, aber an der Reaktion der anderen, die schweigend dastanden und ihre Zehen in die Erde bohrten, wurde mir erneut meine Naivität bewusst. Später am Tag erklärten mir die Mitarbeiter, dass die sudanesische Übergangsregierung aus dem Norden den kompletten Funkverkehr abhören und gegebenenfalls »korrigieren« ließ. »Selbstverständlich« durften wir über den Bombenangriff berichten, aber das hieß dann »Wir hatten Kopfschmerzen«. Tote und Verletzte waren entsprechend in »salt and pepper« zu verschlüsseln. Ich versuchte, für den Fall der Fälle eine Botschaft zu entwerfen, aber irgendwie kriegte ich nicht die Kurve von Kopfschmerzen zu Gewürzen: »Gestern hatten wir schlimme Kopfschmerzen mit einigem Salz und Pfeffer.« Aspirin und Halstabletten wären da passender gewesen.

Später wurde ich von Adam ins Hospital gerufen. Eine Frau hatte eine Fehlgeburt und blutete stark. Eine Ausschabung war notwendig. Mit den richtigen Instrumenten kein Problem, aber wo waren die? Durch die ganzen Unterbrechungen hatte ich immer noch keine vollständige Übersicht, die meisten Kisten mit Instrumenten und Verbandsmaterial waren noch ungeöffnet.

Adam, Mathew, der einheimische OP-Pfleger, und ich durchsuchten zu dritt die Kisten, bis wir das Nötigste für die Operation beisammenhatten. Vieles fehlte, aber wir improvisierten. Wir stellten einen Tisch ins Zelt, darauf kam ein Bettlaken. Ein paar alte T-Shirts wurden zur OP-Kleidung umfunktioniert, die hellste Taschenlampe zur OP-Leuchte. Die fehlenden Beinstützen wurden durch lebende Halter ersetzt, und fertig war die Einrichtung. Adam machte eine Narkose, bei der die Eigenatmung der Patientin bestehen blieb. Habib leuchtete mit der Taschenlampe, und Mathew und ich konnten problemlos die Ausschabung durchführen. Ein paar Minuten später erwachte die Patientin, erhob sich etwas verwirrt vom Tisch und ging nach Hause. Unser erster Eingriff war erfolgreich!

Abends hörte ich Flüstern vor meinem Tukul. Es war schon dunkel, im Licht der Taschenlampe erkannte ich Robert und Adam, die geheimnisvoll grinsten und sich zuzwinkerten. »Doctor Vera! Come out! Come out, doctor!« Sie wollten mich mitnehmen, mir aber nicht sagen, wohin. Das Ganze war mir unheimlich, ich wollte lieber in meiner »sicheren« Hütte bleiben. Doch sie packten mich am Arm und zogen mich zum Jeep. Also gut, ich gab nach und fuhr mit den beiden Richtung Downtown Rumbek. Im Dunkeln erschien mir diese Welt noch exotischer. Vom schwarzen Himmel strahlten der Mond und tausend Sterne, in den Büschen zirpte und knackte es. Es hatte nachmittags stark geregnet, und in den Schlaglöchern standen tiefe Pfützen. Wir fuhren langsam über die ausgestorbene Piste, nachts war niemand unterwegs. Vor einem kleinen Verschlag mit tief heruntergezogenem Grasdach gab mir Adam das Zeichen zum Halten. Er führte uns in einen kleinen, mit Kerzen und Petroleumlampen erleuchteten Innenhof. Langsam gewöhnten sich meine Augen an das Schummerlicht, und ich erkannte in den Ecken mehrere Gruppen von Personen, die auf Bambusstühlen saßen, etwas tranken und sich leise unterhielten. Unglaublich, es gab hier im tiefsten Busch eine Bar! Ein junger Schwarzer begrüßte uns herzlich und führte uns in eine freie Nische. Vorher deutete er auf eine tiefe Grube in der Mitte des Hofes. In Ermangelung eines Kühlschrankes wurden dort die Getränke gelagert. Ich sah Cola-, Fanta- und Bierdosen, das war alles, aber immerhin. Die Dose kostete zwei US-Dollar, ein angemessener Preis, wenn man die schwierige Anlieferung bedenkt: Per Landweg mit dem Lastwagen aus Uganda oder Kenia kommend, brauchen die Fahrer auf den überschwemmten oder zerbombten Pisten oft mehrere Wochen, falls sie überhaupt je ankommen. Adam und Robert schafften es, sich mit je zwei Bier zu betrinken, während ich selig an meiner Cola nippte. Es war ein wundervoller Abend.

»Ihr bekommt Verstärkung! Wir haben einen zweiten Chirurgen gefunden!«, wurde mir morgens per Funk aus Kampala mitgeteilt. Ich war erleichtert. Bis dahin gab es noch viel zu tun. Ich hatte beschlossen, im bisher nicht genutzten dritten Zelt eine Ambulanz einzurichten. Wir brauchten einen Platz, wo wir neue Patienten untersuchen und kleinere operative Eingriffe durchführen sowie Verbände anlegen konnten. Bisher geschah das alles unter dem großen Mangobaum, was zwar sehr malerisch, aber auf Dauer nicht praktikabel war.

Inzwischen hatte sich wohl herumgesprochen, dass sich im Hospital etwas tat, denn es kamen vier neue Patienten. Zuerst auf einem kleinen Esel ein älterer Herr, der von allen mit großem Respekt empfangen wurde. Er wurde von zwei Frauen begleitet, einer blutjungen, die den Esel führte, und einer älteren, die das Kommando gab. Das Ansehen eines Dinka-Mannes kann man an der Anzahl seiner Frauen und an der Größe seiner Rinderherde erkennen. Die meisten haben nur eine Frau, erklärte mir Mathew, er selbst habe zwei und der Mann auf dem Esel drei oder vier. Er sei ein sehr berühmter Sänger und weit über die Bahr-el-Ghazal-Region hinaus bekannt.