Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: BoD - Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

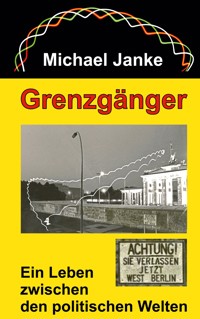

Das Buch ist keine Autobiografie und auch kein wissenschaftlich fundiertes Fach-Buch über die DDR. Ich beschreibe eigene, persönliche Erlebnisse und Erfahrungen und somit auch einen Teil meines Lebens, aber nur, soweit etwas in irgendeiner Weise mit der DDR, dem Kalten Krieg oder der deutschen Politik in Verbindung steht und meiner Meinung nach von einem gewissen allgemeinen Interesse ist. Ich wünsche mir, dass meine diesbezüglichen Erlebnisse und die Menschen, die glücklich in der DDR gelebt haben, nicht in Vergessenheit geraten. Es soll nur insofern ein politisches Buch sein, als dass ich von meinem Alltag in der DDR, im Ostblock und in den späteren Neuen Bundesländern berichte. Vielleicht können einige Leser dabei sich selbst und die teilweise verrückten Umstände in der DDR wiedererkennen. Dabei soll es auch ein in Teilen lustiges Buch sein, das Freude bereitet und die Lesern, ob sie nun aus dem Osten oder aus dem Westen kommen, zum Schmunzeln bringt, auch wenn es sich oft um einen eher ernsteren Hintergrund handelt. Ich möchte als Zeitzeuge die von mir erlebte Politik in erzählerischer Weise darstellen. Die politischen Umstände und die zwei verschiedenen Leben in den beiden politischen Blöcken haben zu kuriosen Begebenheiten und Verhaltensweisen geführt. Am Grenzübergang durfte ich beispielsweise den Funkturm nicht kennen, weil ich ja offiziell nicht in West-Berlin, sondern in Neumünster in der Bundesrepublik wohnte. In Pankow musste ich gegenüber allen Leuten außer meinen Großeltern abends so tun, als habe ich noch eine längere Reise vor mir. War ich in Ost-Berlin alleine unterwegs, so habe ich, um nicht irgendwie aufzufallen, so getan, als wären meine Großeltern meine Eltern und ich sei ein ganz normales Ost-Berliner Kind, das in Pankow wohnt. Das Buch gliedert sich in drei Teile. In Teil 1 bekommen die Leser einen gewissen chronologischen Überblick, um die Ereignisse in ihrer jeweiligen Zeit einordnen zu können und einen durchgehenden Leitfaden zu haben. In Teil 2 stelle ich Themen vor, die für mich insbesondere als Grenzgänger entscheidende Lebensereignisse waren. In Teil 3 sind einige mehr oder weniger lustige, ich hoffe aber in jedem Falle interessante Ereignisse in kurzen Anekdoten zusammengefasst. Sie bieten die Möglichkeit, als kurzer Beitrag separat veröffentlicht zu werden.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 500

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Schnicki gewidmet Schnicki, dem geliebten Känguru

Übersicht

1 Einleitung

Teil 1 - Chronologie

2 Die Zeit vor dem Mauerbau (1953-1961)

3 Der Bau der Berliner Mauer (1961)

4 Die Kindheit mit der Mauer (1961-1969)

5 Die Zeit vor dem Mauerfall (1969-1989)

6 Die Wendezeit (1889-1990)

7 Die Zeit nach der Wende (ab 1990)

Teil 2 - Themen

8 Pankow und Ost-Berlin

9 Tempelhof und West-Berlin

10 Bumerangs

11 Die Bumerang-Produktion in Polen

12 Thomsdorf in der Uckermark

Teil 3 - Anekdoten

13 Anekdoten an der Berlner Mauer

14 Anekdoten in Ost-Berlin

15 Anekdoten in Polen

16 Anekdoten in Thomsdorf

17 Sonstige Anekdoten

18 Anhang

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung

1.1 Vorwort

1.2 Zur Benutzung des Buches

Teil 1 - Chronologie

2 Die Zeit vor dem Mauerbau (1953-1961)

2.1 Der nullte Geburtstag

2.2 Lebens-Orte

2.3 Der kleine Grenzverkehr

2.4 Die Grundschule

2.5 Besuche in die DDR

3 Der Bau der Berliner Mauer (1961)

3.1 Der Mauerbau am 13. August 1961

3.2 Die Bezwingung der Mauer

3.3 Der fingierte Wohnort in der BRD

3.4 Das Doppel-Leben

4 Die Kindheit mit der Mauer (1961-1969)

4.1 Die Kuba-Krise 1962

4.2 Der Kennedy-Besuch 1963 in Berlin

4.3 Die Kennedy-Ermordung 1963

4.4 Das Gymnasium

4.5 Erlebnisse am Grenzübergang

4.6 Besuche in die DDR

5 Die Zeit vor dem Mauerfall (1969-1989)

5.1 Die falsche Berufswahl

5.2 Siemens

5.3 Das Hahn-Meitner-Institut

5.4 Die Selbstständigkeit

5.5 Die Lehrtätigkeiten

5.6 Staatlich geförderte Projekte

5.7 Foto, Repro und Siebdruck

5.8 Die ehrenamtlichen Tätigkeiten

5.9 Erlebnisse am Grenzübergang

5.10 Besuche in die DDR

6 Die Wendezeit (1989-1990)

6.1 Die Vor-Wendezeit

6.2 Der Mauerfall am 9. November 1989

6.3 Die ersten Tage nach dem Mauerfall

6.4 Die Wendezeit

6.5 Die Buchholzer Möbelfabrik

6.6 Persönliche Probleme mit der Wende

7 Die Zeit nach der Wende (ab 1990)

7.1 Die Selbstständigkeit

7.2 Die ITS GmbH in Teltow

7.3 Die Fachhochschule Brandenburg

7.4 Die Lehrtätigkeiten

7.5 Besuche in die neuen Bundesländer

Teil 2 - Themen

8 Pankow und Ost-Berlin

8.1 Die Bedeutung von Ost-Berlin

8.2 Die Wohnung in Pankow

8.3 Die Umgebung in Pankow

8.4 Wichtige Personen

8.5 Die Fahrt nach Pankow

8.6 Ein Tag in Pankow

8.7 Die Ferien in Pankow

8.8 Bomben und Raketen

8.9 Botanik

8.10 Das Einkaufen

8.11 Die Fahrten zum Alexanderplatz

8.12 Bücher lesen und Lernen

8.13 Das Leben in Ost-Berlin und der DDR

9 Tempelhof und West-Berlin

9.1 Die Bedeutung von West-Berlin

9.2 Die Wohnung in Tempelhof

9.3 Die Umgebung in Tempelhof

9.4 Wichtige Personen

9.5 Tante Anna und der Garten

9.6 Die Tanten im Wedding

9.7 Das Einkaufen

9.8 Ein Tag in Tempelhof

9.9 Die Wohnung in Lankwitz

9.10 Das Leben in West-Berlin

10 Bumerangs

10.1 Die ersten Bumerang-Erlebnisse als Kind

10.2 Bumerangs als Werbegeschenk

10.3 Die Deutsche Bumerang-Meisterschaft 1989

10.4 Die Zusammenarbeit zwischen Ost und West

10.5 Die Gesamt-Berliner Bumerang-Meisterschaft.

10.6 Die Bumerang-Produktion

10.7 Ausbildung und Workshops

10.8 Privatdozent und mein Bumerang-Buch

10.9 Die Medienauftritte 2021

11 Die Bumerang-Produktion in Polen

11.1 Die Idee

11.2 Die Gegebenheiten

11.3 Die Formalitäten

11.4 Die erste Fahrt nach Polen

11.5 Die Tischlerei in Poznan

11.6 Das Leben in Poznan

11.7 Die Grenzerfahrungen

11.8 Die Produktions-Probleme

11.9 Das Ende der Produktion

12 Thomsdorf in der Uckermark

12.1 Der Bauernhof in Thomsdorf

12.2 Das Dorf Thomsdorf

12.3 Die Umgebung von Thomsdorf

12.4 Feldberg und Carwitz

12.5 Thomsdorf als Kind

12.6 Thomsdorf bis zur Wende

12.7 Thomsdorf nach der Wende

12.8 Der Kunsthandwerkerhof

12.9 Der Kauf des Bauernhofes

12.10 Der Verein Ökotech Thomsdorf

12.11 Die Kleinstaaterei

12.12 Die Gemeindegebietsreform

12.13 Der Ausbau des Bauernhofes

12.14 Das Leben auf dem Bauernhof

12.15 Der Verkauf des Bauernhofes

12.16 Thomsdorf nach dem Verkauf

Teil 3 - Anekdoten

13 Anekdoten an der Berliner Mauer

13.1 Die Bezwingung der Mauer

13.2 Den Funkturm nicht kennen

13.3 Schmuggel an der Mauer

13.4 Autos am Grenzübergang

13.5 W. Bretfeld an der Mauer

13.6 Das Bumerang-Mauer-Foto

14 Anekdoten in Ost-Berlin

14.1 Schwarzpulver

14.2 Die Karpfenteiche und die Kripo

14.3 Die Material-Beschaffung

14.4 Bemerkenswerte Geräte in der DDR

14.5 Das Bumerang-Treffen und die Stasi

14.6 Der DDR-Bumerang-Club

14.7 Ein Zelt kaufen und die NVA

14.8 Der Führerbunker in Hoppegarten

14.9 Die verschwundenen Container

14.10 Die Probleme mit der Qualität

14.11 Die PC-Lieferung und die Bezahlung

15 Anekdoten in Polen

15.1 Einfach einmal weg sein

15.2 Pornohefte und Taschenrechner

15.3 Die verlorenen Papiere

15.4 Handel statt Arbeit

16 Anekdoten in Thomsdorf

16.1 Das erschossene Huhn

16.2 Die Kleinstaaterei

16.3 Der Überlebenskampf

16.4 Die Eisbahn im Schlafzimmer

16.5 Das Maus-Jahr

16.6 Die Frösche im Innenhof

16.7 Ein Schaf einfangen

17 Sonstige Anekdoten

17.1 Die entspannte Arbeit bei Siemens

17.2 Die Meisterprüfung

17.3 Der Werbe-Bumerang

17.4 Der Trabi-Bumerang

17.5 Der Tell-Schuss

17.6 Bumerangs und MRT-Tomographie

17.7 Wahnsinn, das Wort der Wendezeit

17.8 Der vermeintliche Milzbrand-Anschlag

17.9 Der letzte Flug von Berlin-Tegel

17.10 Die Fahrt nach Köln zu TV-Total

18 Anhang

18.1 Danksagung

18.2 Politische Chronologie

1 Einleitung

1.1 Vorwort

Ich gehöre zu den wohl wenigen Menschen, die ihre Kindheit und Jugend zu jeder Zeit gleichermaßen in Ost- und West-Berlin verbracht haben, und das als „Normalbürger“. Berlin war geteilte Frontstadt und die Speerspitze des „Kalten Krieges“, des globalen Ost-West-Konfliktes in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Diese Zeit als „Grenzgänger“ zwischen den politischen Systemen hat mein ganzes Leben entscheident geprägt. Ich sehe das als großes Glück an. Ich hatte in Ost-Berlin eine schöne Kindheit und ein glückliches Leben, so wie viele andere auch.

Ich wünsche mir, dass meine diesbezüglichen Erlebnisse und Erfahrungen und die Menschen, die glücklich in der DDR gelebt haben, nicht in Vergessenheit geraten. Daher habe ich dieses Buch geschrieben.

Ich denke, nicht allzuviele „normale“ Personen, außer Diplomaten und Agenten, haben so intensiv zwischen den beiden politischen Blöcken gelebt. Erstens war es in dieser Form nur für West-Berliner möglich, zweitens mussten die Personen ein extrem großes Interesse daran haben, jederzeit nach Ost-Berlin reisen zu können, denn der Aufwand war erheblich. Die ersten Jahre nach dem Mauerbau durften West-Berliner nicht mehr nach Ost-Berlin und in die DDR einreisen, Bundesbürger aber schon. Somit brauchte man einen zweiten, fiktiven Wohnsitz im Bundesgebiet und einen westdeutschen Reisepass mit dieser Adresse.

Die politischen Umstände und die zwei verschiedenen Leben in den beiden politischen Blöcken haben zu kuriosen Begebenheiten und Verhaltensweisen geführt. Am Grenzübergang durfte ich beispielsweise den Funkturm nicht kennen, weil ich ja offiziell nicht in West-Berlin, sondern in Neumünster in der Bundesrepublik wohnte. In Pankow musste ich gegenüber allen Leuten außer meinen Großeltern abends so tun, als habe ich noch eine längere Reise vor mir. War ich in Ost-Berlin alleine unterwegs, so habe ich, um nicht irgendwie aufzufallen, so getan, als wären meine Großeltern meine Eltern und ich sei ein ganz normales Ost-Berliner Kind, das in Pankow wohnt.

Das Buch ist keine Autobiografie und auch kein wissenschaftlich fundiertes Fach-Buch über die DDR. Ich beschreibe eigene, persönliche Erlebnisse und Erfahrungen und somit auch einen Teil meines Lebens, aber nur, soweit etwas in irgendeiner Weise mit der DDR, dem „Kalten Krieg“ oder der deutschen Politik in Verbindung steht und meiner Meinung nach von einem gewissen allgemeinen Interesse ist. Dazu gehören meine Erlebnisse als Kind und Jugendlicher in Ost-Berlin ebenso wie später meine Bumerang-Veranstaltungen im Westen und im Osten, die Bumerang-Produktion in Polen und der Kauf des großelterlichen Bauernhofes in der Uckermark in Brandenburg.

Es soll nur insofern ein politisches Buch sein, als dass ich von meinem Alltag in der DDR, im Ostblock und in den späteren „Neuen Bundesländern“ berichte. Vielleicht können einige Leser dabei sich selbst und die teilweise verrückten Umstände in der DDR wiedererkennen. Dabei soll es auch ein in Teilen lustiges Buch sein, das Freude bereitet und die Leser, ob sie nun aus dem Osten oder aus dem Westen kommen, zum Schmunzeln bringt, auch wenn es sich oft um einen eher ernsteren Hintergrund handelt. Ich möchte als Zeitzeuge die von mir erlebte Politik in erzählerischer Weise darstellen, damit einige Dinge nicht vergessen werden.

Der kalte Krieg und insbesondere das geteilte Berlin haben von Anfang an mein Leben geprägt. Als meine Mutter mit mir ihre Wehen bekam, waren meine Eltern wie so oft bei meinen Großeltern in Pankow, direkt gegenüber einem Krankenhaus. Das scheint ein idealer Ort zu sein. Aber Berlin war keine normale, sondern eine geteilte Stadt. Pankow liegt in Ost-Berlin, meine Eltern wohnten aber in West-Berlin. Normal wäre es gewesen, hinüber in das Krankenhaus zu gehen. Dann wäre ich aber in der DDR geboren geworden, das war für meine Eltern wohl ein unvorstellbarer Gedanke. Also ging es ab in’s Auto, denn egal, was in selbigem passieren mag, die Grenze zu West-Berlin auf der Bornholmer Brücke musste genommen werden, tot oder lebendig. Wir erreichten das Rudolf-Virchow-Krankenhaus im Bezirk Wedding in West-Berlin, dort wurde ich geboren, als West-Berliner und als Bürger der Bundesrepublik Deutschland. Das war eine gute Übung für die kommenden 15 Jahre. Ich werde als Grenzgänger zwischen den politischen Welten nach dem Mauerbau am 13. August 1961 an die tausend Mal die Bornholmer Brücke überqueren und dort tausende Stunden an Wartezeit verbringen.

West-Berlin stand für mich für Schule, Arbeit, Pflicht und Disziplin, Ost-Berlin für Freizeit, Spaß und Freude. Im Osten fühlte ich mich frei. Natürlich standen meiner Gefühlswelt die realen politischen Verhältnisse diametral entgegen. Daher mag es sein, dass ich zuweilen Ost-Berlin und die DDR etwas verklärt darstelle. Ich versuche jedenfalls, nach bestem Wissen und Gewissen zu berichten.

Selbstverständlich war die DDR ein Unrechtsstaat, eine Diktatur, die nichts mit Demokratie zu tun hatte. Daher will ich diesen Staat in keinster Weise schönreden. Trotzdem haben dort Menschen gelebt, die dort auch glücklich gewesen sind. Deshalb darf heute niemand behaupten, es sei ein falsches Leben gewesen oder eine verlorene Zeit. So hat sich für mich als Kind und Jugendlicher der schönere Teil des Lebens in der „Diktatur DDR“ stattgefunden und nicht in der „Demokratie Bundesrepublik“.

Die DDR bestand aus einer nivellierten, weitgehend homogenen Gesellschaft, einmal abgesehen von der politischen Führungs-Elite. Ein Arzt oder ein Ingenieur verdiente kaum mehr als ein Arbeiter. Alle warteten jahrelang auf ihren „Trabi“, alle hatten ähnliche Datschen, machten ähnliche Urlaube und hatten ähnliche Interessen und Lebensgewohnheiten. Jeder konnte die Probleme des anderen verstehen. Übermäßigen Reichtum gab es kaum und selbst wenn jemand viel Geld hatte, konnte er damit nicht unbedingt viel anfangen, daher spielte Geld keine so große Rolle. Vielleicht ist das in einigen Aspekten ein wenig vergleichbar mit der Bundesrepublik der 50er oder 60er Jahre.

Nach meiner Erfahrung haben sich viele DDR-Bürger in das Private zurückgezogen und sich wenig um Politik gekümmert. Im Gegensatz zum Westen habe ich die Gesellschaft der DDR als erstaunlich unpolitisch empfunden. Jeder wusste, dass Politik gefährlich sein und überall die Stasi lauern konnte. Im Westen gab es an jedem Biertisch heftige politische Diskussionen, in der DDR gab es das nicht. Politische Gespräche und Diskussionen fanden dort im Alltag kaum statt, man redete lieber über den Ausbau der Datsche, das Faltboot oder ein Kochrezept, aber nicht über Politik. Der Bürger hat den Staat in Ruhe gelassen, dafür hat auch der Staat den Bürger in Ruhe gelassen, meistens jedenfalls und solange er nicht politisch brisant tätig wurde.

Das mag auch mit den Erfahrungen des „17. Juni 1953“ zu tun gehabt haben, als russische Panzer einen wirtschaftlich begründeten (Erhöhung der Arbeitsnormen) DDR-weiten Aufstand der Arbeiter niederwalzt haben. Bei der „Wende 1989“ war die politische Großwetterlage eine andere. Es war im Gegensatz zum „17. Juni“ im Wesentlichen eine Wende der Intellektuellen und Künstler, obwohl sich am Ende viele angeschlossen haben. Was bis heute bleibt, ist ein tiefes Misstrauen in alles, was mit dem Staat zu tun hat.

In dem Buch nimmt das Thema „Bumerang“ einen recht großen Anteil ein, das ist kein Zufall. Einerseits haben viele meiner diesbezüglichen Aktivitäten etwas mit der DDR bzw. Polen zu tun. Anderseits zieht sich der Bumerang wie ein roter Faden durch mein ganzes Leben. Wer mehr darüber erfahren möchte, der sei auf mein Fach-Buch „Leicht- und Zimmer-Bumerangs“ oder auf meine Internet-WebSite „www.leicht-bumerangs.de“ verwiesen. In diesem Buch spielt natürlich auch die DDR eine wichtige Rolle.

Ich habe versucht, dieses Buch nach bestem Wissen und Gewissen zu schreiben. Doch viele Erlebnisse sind Jahrzehnte her, vieles habe ich sicherlich verklärt dargestellt, an einiges kann ich mich auch nicht mehr genau erinnern. Daher, bleiben Sie bitte immer kritisch, hinterfragen Sie alles und vertrauen Sie am Ende immer nur Ihrer eigenen Erfahrung, denn nur von ihr wissen Sie wirklich, dass sie stimmt. Und genau genommen wissen Sie nicht einmal das.

1.2 Zur Benutzung des Buches

Die Gliederung dieses Buches ist mir nicht leichtgefallen, ich habe mehrfach alles neu strukturiert. Schließlich habe ich mich an drei Zielen orientiert, denen jeweils ein Teil des Buches entspricht.

In „Teil 1 - Chronologie“ bekommen die Leser einen gewissen chronologischen Überblick, um die Ereignisse in ihrer jeweiligen Zeit einordnen zu können und einen durchgehenden Leitfaden zu haben. Einige Themen werden hier nur kurz angerissen, um in Teil 2 ausführlich behandelt zu werden.

In „Teil 2 - Themen“ stelle ich die Themen vor, die gerade auch in Hinblick auf meine Erfahrungen als Grenzgänger zwischen West und Ost für mich entscheidende Lebensereignisse sind. Sie sind so ausgewählt, dass sie, wie ich hoffe, unabhängig von meiner Person von allgemeinem Interesse sind. Exemplarisch beschreibe darin auch die vielen Aspekte und Merkwürdigkeiten der Deutschen und Europäischen Teilung.

In „Teil 3 - Anekdoten“ sind einige mehr oder weniger lustige, ich hoffe aber in jedem Falle interessante Ereignisse und Erfahrungen in kurzen Anekdoten zusammengefasst. Fast alle diese Geschichten finden sich auch an anderer Stelle des Buches in ihrem chronologischen oder thematischen Zusammenhang wieder, eingebettet im übrigen Text. Ich habe diesen Teil im Wesentlichen aus zwei Gründen angefügt. Erstens können die Leser auf die Schnelle zusammengefasst etwas lesen, was sie, hoffentlich, zum Schmunzeln bringt. Zweitens sollen die einzelnen Anekdoten die Möglichkeit bieten, als kurzer Beitrag in verschiedenen Medien veröffentlicht zu werden, ohne dass sich der Redakteur die Mühe machen muss, allzu viel Text durchzulesen.

Diese Aufteilung führt notwendigerweise dazu, dass es zu gewissen Wiederholungen kommt. Ich nehme das bewusst in Kauf und bitte, es zu entschuldigen. Mir geht es darum, dass die einzelnen Kapitel weitgehend unabhängig voneinander verständlich sind, weil ich denke, dass das Buch eher nicht linear komplett gelesen wird, sondern sich die Leser eher für einzelne Kapitel interessieren. Die einzelnen Kapitel sind so geschrieben, dass man sie beispielsweise auch als unabhängige Kurzgeschichten ansehen bzw. veröffentlichen kann.

In allen Teilen finden sich viele Verweise auf andere Kapitel, in denen sich zu den jeweiligen Themen weitere und oft ausführlichere Informationen finden.

Teil 1 Chronologie

2 Die Zeit vor dem Mauerbau 2 (1953-1961)

2.1 Der nullte Geburtstag

Der 21.12.1953 ist ein Montag. Es ist der kürzeste Tag des Jahres, viel Dunkelheit, wenig Licht. Oh weh, wenn das kein schlechtes Omen ist. Meine Eltern sind wie so oft bei meinen Großeltern mütterlicherseits in Pankow, in der Paracelsusstraße 53 / Ecke Galenusstraße, direkt gegenüber dem Krankenhaus Pankow.

Als dann die Wehen meiner Mutter beginnen, scheint das ein idealer Ort zu sein. Aber Berlin ist keine normale, sondern eine geteilte Stadt. Pankow liegt in Ost-Berlin, meine Eltern wohnen aber in West-Berlin. Normal wäre es, hinüber in das Krankenhaus zu gehen. Dann wäre ich aber ein gebürtiger DDR-Bürger geworden, für meine Eltern ist das ein unvorstellbarer Gedanke.

Also geht es ab in’s Auto, denn egal, was in selbigem passieren mag, die Grenze zu West-Berlin auf der Bornholmer Brücke muss genommen werden, tot oder lebendig. Wir fahren durch die Schönhauser Allee und die Bornholmer Straße, über die Bornholmer Brücke und durch die Seestraße zum Rudolf-Virchow-Krankenhaus im Bezirk Wedding in West-Berlin. Es ist geschafft, ich werde ein West-Berliner, ein Bürger der Bundesrepublik Deutschland.

Einige Tage später verlassen wir das Krankenhaus auf genau dem umgekehrten Weg. Seestraße, Bornholmer Brücke, Bornholmer Straße, Schönhauser Allee, Pankow.

Das ist eine gute Übung für die kommenden 15 Jahre. Ich werde viele tausend Male die Schönhauser Alle befahren und nach dem Mauerbau am 13. August 1961 viele tausend Stunden Wartezeit auf der Bornholmer Brücke verbringen.

2.2 Lebens-Orte

Die Frage nach meinem „Zuhause“ ist nicht so leicht zu beantworten.

Meine Eltern, Ilse und Kurt, wohnen in Tempelhof in West-Berlin, in der Friedrich-Karl-Straße 25. Das liegt zwischen dem Attila-Platz und dem „Hafen Tempelhof“ am Ullstein-Haus. Direkt gegenüber befindet sich ein kleiner Park mit einem Bunker. Dieser wird in den 50er und 60er Jahren als Lager für lange haltbare Lebensmittel benutzt, die sogenannte Senatsreserve. Sie soll im Notfall einer zweiten Blockade Berlins die Bevölkerung für eine gewisse Zeit versorgen können (s. Kapitel 9.2).

Mein Lebensmittelpunkt ist die elterliche Wohnung aber nicht, dort bin ich zum Glück eher selten. Mein eigentliches „Zuhause“ befindet sich bei meinen Großeltern in Pankow in Ost-Berlin (s. Kapitel 8).

Mein Vater ist Bauingenieur und geht normal arbeiten, was in meiner Familie eher nicht normal ist. Meine Mutter ist sogenannte Hausfrau, gelernte Kindergärtnerin, sie hat aber ihre Ausbildung in Ost-Berlin absolviert. Daher dürfte sie in West-Berlin gar nicht arbeiten, selbst wenn sie es wollte. Zum Glück will sie aber auch nicht, aus heutiger Sicht ist sie schon damals krank und liegt viel im Bett. Knapp vierzig Jahre später wird sie noch mehr im Bett liegen und irgendwann aus dem Fenster springen. Es ist der 10. Stock, unten befindet sich Asphalt, es ist also ein schneller Tod.

Im ausgebauten Dachgeschoss wohnen die Vermieter, Tante Anna und Onkel Hans. Onkel Hans ist der Onkel von Tante Gita, der besten Freundin meiner Mutter. Sie hat ebenfalls in Ost-Berlin Kindergärtnerin und dann auch noch Sonderschul-Lehrerin gelernt. Sie lebt im Saarland, dem einzigen Bundesland, in dem ihre Ausbildung in der DDR anerkannt wird.

Onkel Hans hat auch noch einen Garten in Fahrrad-Nähe und zwei vermietete Gewerbegrundstücke. Sie können also auch ohne Arbeit auskömmlich leben und haben immer Zeit. Tante Anna kommt aus Schlesien und kann wunderbar kochen, vieles aus dem eigenen Garten wird verwertet. Für mich ist dabei das Ernten wichtiger als das Kochen und Essen.

Meine wichtigsten echten Tanten väterlicherseits, Tante Lenel und Tante Maria, wohnen auch in West-Berlin, im Wedding, in der Triftstraße 45, nahe dem Leopoldplatz. Direkt gegenüber sind Kleingärten und dahinter befindet sie die Beuth-Hochschule, damals Bauakademie, dort hat mein Vater studiert bzw. nach der Gefangenschaft in Russland weiterstudiert.

Tante Lenel lebt recht gut als Kriegswitwe. Sie hat kurzerhand nach 3 Monaten Bekanntschaft ihren Mann geheiratet, einen Offizier, als klar war, dass er einen eher gefährlichen Kriegseinsatz vor sich hatte. Der Einsatz war wirklich gefährlich, ein Jahr später war er tot und meine Tante hat ausgesorgt. Tante Maria ist freiberufliche Schneiderin und arbeitet zu Hause. Ihre Materialien kauft sie in der Müllerstraße ein, ich komme oft mit. Es gibt dort zwischen dem S-Bahnhof Wedding und der Seestraße viele wunderschöne kleine Geschäfte, einen Laden für Stoffe, ein Kurzwarengeschäft und vieles mehr, stattdessen aber noch keine Ein-Euro-Shops und auch noch kein Karstadt (s. Kapitel 9.4).

Mein eigentliches „Zuhause“ befindet sich bei meinen sogenannten Großeltern mütterlicherseits, Oma Käthe und Opa Julius. Dass der Opa eigentlich mein Urgroßonkel ist, weiß ich noch nicht, dass mein echter Opa mein Großonkel ist, auch nicht. Aber egal, dieses „Zu Hause“ ist wunderbar. Es liegt in Ost-Berlin, in Pankow, in der Paracelsusstraße 53, direkt gegenüber dem Pankower Krankenhaus mit seinem schönen Schlosspark. Dort ist es wunderbar.

Meine Oma ist Schneiderin, sie arbeitet kurzzeitig in dem Volkseigenen Betrieb „VEB Berliner Damenmoden“, dann aber immer in Heimarbeit. Mein Opa war einmal Schriftsetzer und arbeitet zu Hause als Korrektor für den Deutschen Verlag der Wissenschaften. Beide haben also viel Zeit für mich und ich bin nirgends lieber als in Pankow.

Mein Opa ist immer ein Kind geblieben, das habe ich ihm abgeschaut. Er geht gerne in die Kneipe, die ein Wettbüro für Pferderennen ist, direkt gegenüber dem Rathaus Pankow. Ich komme oft mit, wenn er sein großes Bier für den immer gleichen Preis von 1,02 Mark oder sein kleines für 51 Pfennige trinkt. Dieser Preis wird sich übrigens bis zum Untergang der DDR nicht ändern. Und er ist unabhängig vom Ort, ob es sich um Berlin oder um ein Dorf wie z.B. Thomsdorf in der Uckermark handelt. Die Miete kostet dauerhaft gut 50 Mark und ein Brötchen ist überall für 5 Pfennige zu haben. All das sind Konstanten in der DDR. Andere Konstanten sind natürlich die Stasi oder später die Mauer.

Als großes Kind liebt mein Opa jeden Unsinn wie auch insbesondere das „Kokeln“, z.B. ein kleines Lagerfeuer aus Zeitungspapier und Streichhölzern auf einem Teller auf dem Wohnzimmertisch. Manchmal platzt dann natürlich der Teller und der Tisch bekommt einen weiteren Brandfleck. Viele andere haben kleine Bomben erzeugt (s. Kapitel 8.8).

Von Vorteil ist es, dass mein Vater als Bauleiter immer ein Auto hat, um mich problemlos auf die verschiedenen Lebens-Orte zu verteilen. Später, noch bevor ich in die Schule komme, werde ich oft alleine fahren, mit Fahrrad, Bus und U-Bahn im Westen, mit Fahrrad und Straßenbahn im Osten. Aber eines werde ich bleiben, ein Grenzgänger zwischen den politischen Welten.

Die verschiedenen Orte bedeuten für mich jeweils verschiedene spezifische Lebensweisen, fast bin ich je nach Lebensort eine andere Person.

Die elterliche Wohnung in Tempelhof bedeutet Schule, also Arbeit, Leistung, perfekt sein, keine Fehler machen. Meinen Eltern ist es egal, was ich mache und sie sind mir auch egal. Es ist eine eher unangenehme Welt.

Bei Tante Anna im Dachgeschoss ist es schon besser. Ich helfe oft beim Kochen, wir putzen Gemüse oder verarbeiten Äpfel zu Apfelmus. Es ist immer interessant und macht Spaß. Noch mehr Spaß habe ich in ihrem Garten. Dort stehen Gießen, Ernten und botanische Entdeckungen an (s. Kapitel 9.5).

Bei meinen Tanten im Wedding geht alles sehr geordnet zu. Es gibt einen festen Tagesablauf, zusammen Einkaufen gehen, malen, spielen, aber keine Experimente (s. Kapitel 9.6).

Diese drei Orte in West-Berlin stehen für Ordnung und Gewissenhaftigkeit, ich selbst bin dort in jeder Beziehung der absolute Musterknabe. Ich mache alles, was von mir erwartet wird, ohne, dass es gesagt werden müsste.

Bei meinen Groß-Eltern in Pankow und damit in Ost-Berlin ist alles anders. Ich mache dort auch nur, was man von mir erwartet, aber man erwartet eben etwas Anderes. Pankow steht für das Leben, den Spaß, die Entdeckungen und ja, auch für das „Unsinn machen“.

Daher ist für mich West-Berlin die Pflicht, Ost-Berlin ist die Kür, der Spaß und die Freude. Im Osten fühle ich mich frei. Natürlich steht damit meiner Gefühlswelt den realen politischen Verhältnisse diametral entgegen. Daher mag es sein, dass ich zuweilen Ost-Berlin und die DDR etwas verklärt darstelle. Ich versuche jedenfalls, nach bestem Wissen und Gewissen zu berichten.

2.3 Der kleine Grenzverkehr

In der Zeit vor dem Mauerbau ist gerade in Berlin der kleine Grenzverkehr ganz groß.

In Ost-Berlin wird relativ wenig verdient, ein Industriearbeiter kommt vielleicht auf monatlich 800, ein Arzt auf 1.200 Mark. Dafür sind die grundlegenden Dinge des täglichen Lebens wie Wohnen oder Lebensmittel spottbillig. Die Wohnung meiner Großeltern in Pankow mit ca. 80 m2 kostet monatlich gut 50 Mark, ein Brötchen 5 Pfennige, eine Bahnfahrt innerhalb Ost-Berlins 20 Pfennige. Plätze für die Kinderbetreuung sind kostenfrei und garantiert.

Dafür kostet ein Fernseher einige tausend Mark oder ein Trabant 10.000 Mark bei einer Wartezeit von 20 Jahren. Luxus soll etwas kosten, das ist so gewollt (s. Kapitel 8.13).

In West-Berlin ist natürlich alles ganz anders. Es wird gut verdient und das tägliche Leben ist teuer. So gibt es einen regen Grenzverkehr in beiden Richtungen.

Es gibt Leute, die im Osten leben, aber im Westen arbeiten. Tauschen sie ihren West-Verdienst von beispielsweise 1.500 DM im üblichen Verhältnis von 1:4 in Ost-Mark (MDN - Mark Deutscher Notenbank) ein, so haben sie monatlich 6.000 Ost-Mark. Das Problem ist allerdings, dass sie nicht alles, was sie haben möchten, auch kaufen können, weil es bestimmte Dinge eben nicht gibt. Immerhin, mit 2 Stunden Arbeit im Westen ist die Monatsmiete ihrer Wohnung im Osten bezahlt.

Leute, die im Westen leben und im Osten arbeiten, gibt es natürlich nicht, abgesehen von den vielen Agenten diverser Nachrichtendienste. Aber viele, die im Westen leben, kaufen Dinge des täglichen Lebens im Osten ein.

Beides kann der DDR nicht nur nicht gefallen, es ist lebensbedrohlich für den Staat. Der Bau der Mauer ist dahernur eine Frage der Zeit. Am 13. August 1961 ist es dann soweit.

Bis dahin gehört auch meine Mutter zu denen, die im Osten billig einkaufen. Ich habe als Kleinkind einen hohen, riesengroßen Kinderwagen, wie sie durchaus üblich sind und daher nicht weiter auffallen. Da liege ich dann also oft, wenn ich über die Bornholmer Brücke in Richtung Westen geschoben werde, auf jeder Menge Kleidung, Brot, Zucker oder Mehl.

2.4 Die Grundschule

Die Paul-Klee-Grundschule in der Konradinstraße nahe dem Attilaplatz kann ich von zu Hause aus in gut 5 Minuten zu Fuß erreichen. Ich gehe immer alleine dorthin und komme alleine zurück, zu jener Zeit halten sich die Eltern zum Glück noch dezent zurück.

Von Anfang an bin ich relativ selten in der Schule, seltener jedenfalls als die anderen Schüler. Samstags, das ist zu jener Zeit noch ein verkürzter Schultag, bin ich generell formal per Entschuldigungszettel krank, weil ich da ja schon immer bis Sonntagabend in Pankow bei meinen Großeltern bin. Wenn wir einmal im Jahr für 3 Wochen in Urlaub fahren, ist es das Gleiche, weil meine Eltern nicht in den Ferien fahren wollen. Das mag aus heutiger Sicht seltsam klingen, aber in den 60er Jahren wird die Schule noch nicht so ernst genommen. Außerdem bin ich von Anfang an ein Musterschüler, nicht nur im Betragen, sondern auch fachlich, ich bin die ganze Schulzeit über immer der Beste, ausgenommen in Sport und Musik, es sei denn, es geht dort um theoretische Themen wie Musikinstrumente, Noten oder Tonleitern.

Zusätzlich schlägt noch mindestens einmal pro Woche meine Migräne zu. Dann bekomme ich meistens zwischen 9:00 und 9:30 Uhr wahnsinnige Kopfscherzen und schleppe mich nach Hause. Etwas später kommt Übelkeit dazu, dann ist Kotzen bis in den frühen Abend angesagt. So ab 19.00 Uhr bin ich dann wieder topfit, lese Schulbücher oder mache irgendwelche Hausaufgaben, ob sie nun aufgegeben worden sind oder nicht. In den Schulbüchern gibt es genügend davon.

Immer der Beste zu sein ist sehr wichtig für mich, denn ich bin generell ein eher kränkliches Kind und habe Angst vor anderen Kindern. Als fachlich Bester ist mir aber der Respekt der anderen sicher, jeder weiß, wenn ich es will, kann ich ihn fachlich in die Pfanne hauen, ich kann aber auch jedem helfen. Bei schwierigen Hausaufgaben schreibe ich sie manchmal mit Hilfe von Kohlepapier sooft, dass ich jedem Mitschüler morgens vor dem Unterricht eine Kopie geben kann. Gleichzeitig muss ich auch im allgemeinen Betragen immer ein Vorbild sein und darf keinerlei Fehlverhalten zeigen, um keinem Lehrer eine Angriffsfläche zu bieten. So müssten mich die Erwachsenen dann im Notfall schützen, wenn mich Kinder ggfs. einmal angreifen sollten.

An normalen Tagen gehe ich oft mit meiner Mutter auf den nahegelegenen Markt am Tempelhofer Hafen einkaufen, manchmal macht sie dann etwas zum Mittagessen, das ist aber auch nicht wichtig. Meistens gehe ich dann zu Tante Anna ganz oben im Haus oder in ihren Garten oder ich fahre zu meinen Tanten in der Triftstraße im Wedding, ganz in der Nähe der Müllerstraße. Sie ist zu jener Zeit noch eine wunderbare Einkaufsstraße mit vielen kleinen Einzelhandelsgeschäften.

So habe ich mit der Schule nicht allzu viel zu tun und das ist auch gut so. Vor Kindern habe ich eher Angst, sie sind mir zu unberechenbar, zu wild und zu laut. Wenn mir auf der Straße ein Kind entgegenkommt, wechsele ich die Straßenseite. Es ist mir unangenehm, ein Kind zu sein, ich will erwachsen sein. Meine Mutter sagt dazu später einmal, ich seiniemals ein Kind gewesen, sondern immer ein kleiner Erwachsener, eher ernst. Es gibt tatsächlich keinerlei Kinderfotos von mir, auf denen ich lache.

2.5 Besuche in die DDR

Meine Eltern wohnen in Tempelhof in West-Berlin, dort gehe ich auch zur Schule. Mein Lebensmittelpunkt ist das aber nicht. Mein eigentliches „Zuhause“ befindet sich bei meinen Großeltern in Pankow in Ost-Berlin in der Paracelsusstraße 53 (s. Kapitel 8).

In der Vorschulzeit bin ich sehr oft in Pankow, nicht nur am Wochenende. Meine Mutter bringt mich dorthin, am Wochenende kommt vor dem Mauerbau oft auch mein Vater mit, dann fahren wir mit dem Auto. Als Grundschüler bin ich an den Wochenenden immer in Pankow.

Auch in den Ferien bin ich meistens dort, allerdings mache ich vor dem Mauerbau insgesamt noch dreimal mit meinen Eltern für jeweils drei Wochen Urlaub in Deutschland bzw. in Österreich. Der letzte gemeinsame Urlaub ist der im Sommer 1961 in „Mörbisch am See“ in Österreich. Dort erfahren wir vom Mauerbau am Sonntag, dem 13. August 1961. Wir brechen den Urlaub sofort ab und fahren nach Berlin. Weitere Reisen mit meinen Eltern wird es nicht mehr geben.

Wenn mein Vater in Pankow mit seinem Auto dabei ist, fahren wir meistens in den knapp 10 km entfernten Bucher Wald hinter Buchholz und Karow, westlich vom Ortsteil Buch in Pankow gelegen. Dort gibt es wunderschöne Teiche, an denen ich die meisten Frösche fange, die dann auf dem Balkon eine neue Heimat bekommen. Allerdings sind die Seen selbst nicht gut zugänglich, sie sind also ungeeignet, um Boote und Raketen zu testen.

Im Bucher Wald gibt es eine Stelle, die wir vor dem Mauerbau sehr häufig besuchen, weil mein Vater dort eine schmale, längliche Grube gefunden hat, bestens geeignet für Reparaturen am Auto. Daneben stehen Eichen als Kletterbäume und Kiefern als Ziele für Darts-Pfeile. Wie schön, dass die Erwachsenen zu dieser Zeit die Kinder noch in Ruhe lassen, wenn sie vom Baum fallen und sich ihre Blessuren holen.

Meine Großeltern väterlicherseits wohnen auf ihrem Bauernhof in Thomsdorf in der Uckermark im Norden Brandenburgs (s. Kapitel 12). Dort fahre ich mit meinen Eltern vor dem Mauerbau ein- oder zweimal hin, das erste Mal Ende der 1950er Jahre. Es gibt es noch kein fließendes Wasser, das kommt erst Anfang der 1960er Jahre. Das Wasser wird per Eimer oder per Handpumpe aus einem Brunnen geholt. Die Toilette ist im Stall untergebracht, es handelt sich um ein einfaches Plumpsklo mit einem Loch in einem Brett. Der Vorteil ist, dass es im Winter dort immer warm ist, dafür sorgen die 2 Küche und die 3 bis 4 Schweine. Man scheißt sozusagen Auge in Auge mit einer Kuh. Dafür muss man bei jedem Wetter ca. 30 Meter über den Hof gehen, es ist also klar, dass jeder am Bett seinen Nachttopf hat.

Der Bauernhof befindet sich alleinstehend dicht am Waldrand in einer Entfernung von ca. 800 Metern zum eigentlichen Dorf. Natürlich interessiert mich besonders der Nutzgarten gleich neben dem Haus. Das meiste, was man zum Kochen so braucht, kann man dort einfach holen. Zum ersten Mal ernte ich Rhabarber, Mohrrüben und Radieschen, alles kann ich sofort vor Ort roh verzehren, das Putzen übernimmt die Speiseröhre. Es ist wunderbar.

3 Der Bau der Berliner Mauer 3 (1961)

3.1 Der Mauerbau am 13. August 1961

Den Sommerurlaub 1961 verbringe ich mit meinen Eltern in Mörbisch am See in Österreich. Ich bin sieben Jahre alt. Auf dem Neusiedler-See müssen wir immer aufpassen, nicht versehentlich nach Ungarn in den Ostblock abgetrieben zu werden. Die Grenze verläuft mitten durch den See.

Am Sonntag, dem 13. August 1961, erwischt es uns dann. Ost- und West-Berlin sind in der Nacht durch eine Mauer getrennt worden. Wir erfahren das morgens im Radio. Zwei Stunden später sind die Koffer gepackt, mittags geht es mit dem kleinen Lloyd 600 zurück nach Berlin, in eine ungewisse Zukunft. Niemand weiß, was passieren wird. Die Nachbarn in dem Dorf halten uns für verrückt, jetzt nach Berlin zu fahren.

Doch die Sachlage ist bei uns eine Besondere. Ich lebe zwar offiziell bei meinen Eltern in West-Berlin, gehe dort auch zur Schule, doch praktisch verbringe ich meine Kindheit bei meinen Großeltern in Ost-Berlin, in Pankow, direkt am Schlosspark, keinen Kilometer vom Amtssitz des Präsidenten der DDR, Wilhelm Pieck, entfernt.

Angekommen in Berlin führt uns der erste Weg zur Bornholmer Brücke. Sie muss ich immer überqueren, um zu meinen Großeltern zu gelangen. In den Seitenstraßen stehen amerikanische Panzer. Wir warten und hoffen auf den Einsatzbefehl. Aber, anders als gut ein Jahr später in Kuba, passiert nichts.

Nach einigen Tagen ist klar, dass die Mauer einstweilen bleiben wird. West-Berliner dürfen nicht mehr nach Ost-Berlin einreisen, Bundesbürger aber schon. West-Berlinergelten in den Augen der DDR quasi als staatenlos, West-Berlin wird als „besondere politische Einheit“ bezeichnet.

Somit ist klar, dass wir west-deutsche Pässe brauchen, koste es, was es wolle. Es ist von existenzieller Wichtigkeit, jederzeit nach Pankow zu meinen Großeltern fahren zu können.

3.2 Die Bezwingung der Mauer

Nach dem Mauerbau dürfen West-Berliner nicht mehr nach Ost-Berlin einreisen, Bundesbürger aber schon.

Somit ist klar, dass wir west-deutsche Pässe brauchen. Der nächste Weg führt also zur Polizei. Dort versichert man uns, dass die Bundesrepublik ein großes Interesse daran habe, private Verbindungen nach Ost-Berlin aufrecht zu erhalten. Die Lösung des Problems sei ein zweiter, fiktiver Wohnsitz im Bundesgebiet und ein west-deutscher Reisepass mit dieser Adresse. Das sei zwar eigentlich so nicht möglich, in diesen besonderen Fällen gehe aber so ziemlich alles.

Meine Mutter hat einen Bruder in Husberg bei Neumünster, wir kennen also Neumünster ganz gut. Die Polizei schlägt uns daher als Adresse die dortige Ehndorfer Straße 269 vor, ein recht anonymes Neubauhaus, wo ein zusätzlicher Briefkasten nicht weiter auffällt.

Mitte November haben wir dann neben unserem kleinen, grauen west-berliner Personalausweis auch einen großen, grünen west-deutschen Reisepass. Unser Angriff auf die Mauer wird auf Buß- und Bettag, den 22. November 1961, angesetzt. Das ist im Westen ein Feiertag, im Osten aber nicht. Niemand weiß etwas von der ganzen Aktion, auch meine Großeltern nicht.

Ich muss noch Einiges auswendig lernen. Ich wohne in der Ehndorfer Straße 269, ich gehe in die Faldera-Schule in der Franz-Wiemann-Str. 8, auf meinem Schulweg kreuze ich die Bogenstraße. Das alles weiß ich noch heute. Einiges habe ich vergessen, z.B. die Namen meiner Lehrer. Andere Dinge, die etwas mit West-Berlin zu tun haben, darf ich auf keinen Fall wissen, falls mich jemand an der Grenze danach fragen sollte, z.B. was der Funkturm ist oder wo Tempelhof liegt, da wohne ich zwar, aber niemand darf es wissen.

Um das Ganze am Grenzübergang glaubhafter zu machen und erst garkeinen Zweifel aufkommen zu lassen, nehme ich anfangs vermeintliche Schularbeiten aus dem Fach Heimatkunde mit. Dann habe ich eine selbst gemalte Karte von der näheren Umgebung meiner vermeintlichen Faldera-Schule in Neumünster dabei.

Die Einreise nach Ost-Berlin ist an drei Grenzübergängen möglich, Friedrichstraße, Heinrich-Heine-Straße und Bornholmer Straße auf der Bornholmer Brücke. Wir wählen die Bornholmer Straße, sie liegt für uns am verkehrsgünstigsten und wir kennen diesen Übergang von früher sehr genau. Wir sind oft mit dem Auto über diese Brücke gefahren oder aber mit der Straßenbahn-Linie 3, vom U-Bahnhof Seestraße bis zur Schönhauser Allee. Die Linie 3 ist nun getrennt, im Westen fährt die Bahn bis zur Grünthaler Straße, im Osten geht es kurz nach der Bornholmer Brücke weiter.

Die Einreise ist ab 7:00 Uhr morgens möglich, die Wieder-Ausreise muss bis 24:00 Uhr des gleichen Tages erfolgen. Das wird sich die gesamte Zeit bis zum Mauerfall nicht ändern.

Also stehe ich mit meiner Mutter am 22. November 1961 kurz vor 7:00 Uhr vor der Bornholmer Brücke vor einem Schlagbaum. Wir sehen jede Menge Panzersperren. Pünktlich um 7:00 Uhr dürfen wir passieren, die Passkontrolle findet gleich im Freien statt, alles geht gut. Wir dürfen weitergehen und überqueren eine inzwischen auf der Straße aufgemalte weiße Linie, die offenbar den exakten Grenzverlauf markiert, einige Meter vor dem S-Bahn-Eingang Bornholmer Straße.

Am Ende der Brücke steht ein umgebauter Straßenbahn-Wagen der Linie 3 für die übrigen Kontrollen wie Taschenkontrolle und Leibesvisitation. Es ist alles noch sehr improvisiert. Dort warten wir eine gefühlte Ewigkeit. Die Taschen werden inspiziert, die Schuhe müssen ausgezogen werden, ein Passierschein mit der Besuchs-Adresse in Ost-Berlin wird ausgefüllt und abgestempelt.

Gegen 9:00 Uhr ist es geschafft. Wir sind in Ost-Berlin. Am anderen Ende der Brücke angekommen, können wir kaum glauben, dass alles geklappt hat. Mit weichen Knien laufen wir bis zur Schönhauser Allee und steigen dort in die Straßenbahn-Linie 49 in Richtung Buchholz. Der Fahrpreis beträgt wie immer 20 Pfennige, das wird sich bis zum Ende der DDR 1989 nicht ändern. An der Haltestelle Pankow-Heinersdorf steigen wir aus und laufen zur Paracelsusstraße 53 zu meinen ahnungslosen Großeltern.

Was dann folgt, ist Mischung aus totaler Überraschung, Freude und Unglauben, ob alles wirklich wahr ist. Es herrscht ein großes Durcheinander, an das ich mich im Einzelnen nicht mehr genau erinnern kann. Klar ist nur, abends müssen wir bis spätestens um 24:00 Uhr wieder die Bornholmer Brücke in Richtung West-Berlin überqueren. Auch das klappt, spät abends sind wir wieder in West-Berlin.

Die Mauer ist bezwungen. Für mich ein für alle Mal. Fortan wird sie für lange Zeit wie selbstverständlich zu meinem Leben gehören. Ein Leben als Grenzgänger zwischen den politischen Welten.

Für meine Eltern ist die Sache mit Ost-Berlin von existenzieller Bedeutung, denn ohne meine Großeltern in Ost-Berlin würden sie nicht wissen, wohin mit mir. Für mich ist es genauso existenziell, denn die Wohnung meiner Eltern ist kein Ort, um sich dort länger aufzuhalten. Aber wohlgemerkt, das Ganze stört mich nicht, im Gegenteil. Die Mauer hat sogar einen gewissen Vorteil. Wenn ich in Ost-Berlin bin, dann bin ich sicher, keiner kann mich verfolgen, niemand aus dem Westen kann mich finden. Ich kann auf der Straße keine Kinder aus der Schule treffen. Meine Großeltern haben kein Telefon, auch das ist gut so.

Oft hört man heute, dass sich Freunde und Verwandte nach dem Mauerbau jahrelang nicht sehen konnten. Das stimmt nicht. Wer es wirklich wollte, konnte auch als West-Berliner mit dem Trick eines fiktiven Wohnsitzes in der Bundesrepublik immer und jederzeit nach Ost-Berlin und in die DDR reisen. Das nicht gewusst zu haben ist auch kein Argument, denn wer etwas wirklich und unbedingt will, der informiert sich. Und so ungewöhnlich sind mehrere Wohnsitze auch nicht, das weiß jeder, der irgendwo ein Ferienhaus hat.

3.3 Der fingierte Wohnort in der BRD

Weil wir als West-Berliner nach dem Mauerbau nicht mehr nach Ost-Berlin einreisen dürfen, brauchen wir west-deutsche Pässe mit einer Adresse in der Bundesrepublik Deutschland.

Zum Glück hat meine Mutter einen Bruder Horst in Husberg bei Neumünster. Die beiden wissen erst seit wenigen Jahren voneinander, man hat deren Existenz jeweils voreinander und auch sonst in den Familien verheimlicht. Eigentlich sind die beiden auch vermutlich nur Halbgeschwister, das ist aber nicht sicher. Fest steht die gemeinsame Mutter, meine Oma aus Pankow, der oder die Väter sind unter ihren Brüdern zu finden. Horst hat meine Oma mit 16 Jahren bekommen, er wurde zu Pflegeeltern nach Neumünster gegeben. Meine Mutter Ilse bekam meine Oma dann mit 18 Jahren und sie durfte sie behalten. Zur Vertuschung wurde meine Oma allerdings mit ihrem Onkel verheiratet (s. Kapitel 8.4).

Wie dem auch sei, Horst und Ilse haben irgendwann zufällig voneinander erfahren, es muss so um das Jahr 1957 gewesen sein, ich kann mich jedenfalls gerade so daran erinnern. Meine Mutter war völlig aus dem Häuschen. Seitdem besuchen wir uns gegenseitig sehr oft, nicht nur zur Weihnachtszeit. Für mich ist es immer ganz toll in Husberg, mein Onkel hat dort ein eigenes Haus.

Husberg ist nur wenige Kilometer von Neumünster entfernt, wir kennen das Städtchen also ganz gut. Daher schlägt uns die Polizei als Schein-Adresse die dortige Ehndorfer Straße 269 vor, ein recht anonymes Neubauhaus, wo ein zusätzlicher Briefkasten nicht weiter auffällt.

Mitte November haben wir dann neben unserem kleinen, grauen west-berliner Personalausweis auch einen großen, grünen west-deutschen Reisepass. Ich bekomme einen Kinderpass, damit ich auch unabhängig von meinen Eltern nach Ost-Berlin einreisen kann.

3.4 Das Doppel-Leben

Mit dem 22. November 1961 und dem fingierten Wohnsitz in Husberg bei Neumünster beginnt für mich ein Doppel-Leben mit allen seinen Geheimnissen. Das bezieht sich nicht nur auf die Grenze und die Zeit in Ost-Berlin, dort ist es natürlich besonders wichtig, nichts Falsches zu sagen. Aber auch in West-Berlin sollen möglichst wenige Leute von der ganzen Sache wissen. Ganz Berlin ist damals noch viel mehr als heute ein Tummelplatz für Agenten jeder Art und jeder Seite (s. Kapitel 8 und 9).

Im öffentlichen Raum, das ist für mich im Westen die heutige Paul-Klee-Grundschule in der Konradinstraße nahe dem Attila-Platz in Tempelhof, spreche ich also überhaupt nicht von Ost-Berlin, meinen Verwandten oder darüber, was ich außerhalb der Schule so mache. Mir fällt das nicht schwer, denn ich habe in der Schule auch später niemals Freunde, das beginnt erst an der Universität, die ich ab meinem 15. Lebensjahr besuche.

Außerdem bin ich von Anfang an ohnehin relativ selten in der Schule, seltener jedenfalls als die anderen Schüler. Samstags, das ist zu jener Zeit noch ein verkürzter Schultag, bin ich generell formal per Entschuldigungszettel krank, weil ich da ja schon immer in Pankow bei meinen Großeltern bin. Wenn wir einmal im Jahr für 3 Wochen in Urlaub fahren, ist es das Gleiche, weil meine Eltern nicht in den Ferien fahren wollen. Das mag aus heutiger Sicht seltsam klingen, aber in den 60er Jahren wird die Schule noch nicht so ernst genommen. Zudem bin ich von Anfang an ein Musterschüler, nicht nur im Betragen, sondern auch fachlich. Lernen tue ich am liebsten alleine in einem kleinen Zimmer im Bett mit Büchern. Außerdem bin ich immer kränklich, habe mindestens einmal pro Woche Migräne und muss in der ersten großen Pause um 9:35 Uhr nach Hause gehen. Ich habe also ohnehin kaum Kontakt zu anderen Kindern.

In der Woche fahre ich oft sofort nach der Schule zu meinen Tanten im Wedding oder in den Garten von Tante Anna, also auch recht weit weg von der Schule oder meinem offiziellen Zuhause. Für Freundschaften ist also sowieso kein Raum, aber ich will es auch nicht. Kinder sind mir zu wild, zu laut, zu unvernünftig und ihr Verhalten ist nicht klar vorhersehbar. Kurzum, Kinder machen mir Angst. Ich bevorzuge Erwachsene. Daher belastet mich das Doppel-Leben auch nicht, es kommt mir sogar entgegen, weil ich mich nicht dafür rechtfertigen muss, dass ich am liebsten in Ruhe gelassen werden will.

In Ost-Berlin wissen nur meine Großeltern von der fingierten Adresse in West-Deutschland, nicht einmal die anderen Verwandten, weil das viel zu gefährlich wäre. Einige sind schließlich sogar recht eng mit dem DDR-Staat verbandelt. Das ist natürlich manchmal schon etwas komisch, wenn wir z.B. Weihnachten in Pankow erzählen, wir müssen um 20:00 gehen, weil wir ja noch nach Neumünster fahren müssen. Jedenfalls ist klar, wenn Bekannte oder Verwandte dabei sind, muss ich das Märchen von Neumünster erzählen.

Es gibt noch eine dritte Geschichte, um in der DDR nicht aufzufallen. Wenn ich in Ost-Berlin unterwegs bin, einkaufen gehe oder mit Fremden in’s Gespräch komme, dann wohne ich eben in der Paracelsusstraße 53 in Pankow und gehe auf die Schule im Stiftsweg, bin also ein ganz normales ostberliner Kind. Meine Oma gebe ich als meine Mutter aus, das passt sowieso besser, denn sie ist ja nur 36 Jahre älter als ich.

Dieses Märchen rettet mich einmal in der Not. In Pankow-Buchholz befinden sich einige benachbarte künstliche Teiche. Dort lasse ich ein Boot mit Düsen-Antrieb zu Wasser, das Boot ist mit kleinen tintengefüllten Luftballons behängt und ich beschieße das Ganze vom Ufer aus mit selbstgebauten Raketen. Das sieht leider ein Polizist in Zivil, der mir erklärt, die Teiche seien dummerweise Karpfenaufzucht-Teiche und da sei Tinte nicht so gut für die Fische. Ich muss mir also etwas Schlaues einfallen lassen. Die Geschichte mit Neumünster geht nicht, denn dann wäre das ein Angriff des Klassenfeindes auf das Volkseigentum der DDR. Also, ich muss ein ganz normaler Junge aus Ost-Berlin sein, der mit seinen Eltern das Pulver für die Raketen von Streichhölzern abgekratzt hat. Eigentlich ist es unvorstellbar, aber der Polizist ist zufrieden und forscht auch nicht weiter nach. Im Westen wäre das nicht so problemlos abgelaufen. Diese Erfahrung mache ich öfter, in der DDR können sich Kinder unglaublich viel erlauben.

Diese ganze Geheimniskrämerei belastet mich aber in keinster Weise, im Gegenteil, es macht mir einen Riesenspaß, alle zu verarschen.

4 Die Kindheit mit der Mauer 4 (1961-1969)

4.1 Die Kuba-Krise 1962

Der Schreck des Mauerbaues und die Bezwingung der Mauer am 22. November 1961 sind gerade erst ein Jahr her, da kommt es vom 14.10.1962 bis zum 28.10.1962 zur sogenannten Kubakrise.

Die Sowjetunion unter Nikita Chruschtschow hat auf Kuba atomare Mittelstreckenraketen stationiert, das lassen sich die USA unter John F. Kennedy aber nicht gefallen und blockieren Kuba. Diese Blockade wiederum will die Sowjetunion durchbrechen, lässt ihre Schiffe aber in letzter Minute am 24. Oktober abdrehen. Ein ggfs. weltweiter Nuklearkrieg wird verhindert, es kommt zu einer teilweise geheimen Vereinbarung zwischen den Militärblöcken zur Causa Kuba unter Einbeziehung auch amerikanischer Militärbasen in der Türkei.

Mit der Kubakrise rückt die Möglichkeit eines Atomkrieges erstmals in das Bewusstsein der breiten Öffentlichkeit.

Der 24. Oktober ist ein Mittwoch, ich bin bei meinen Eltern in West-Berlin. Am Nachmittag kommt meine Mutter auf mich zu und sagt, es gebe vielleicht noch heute einen Atomkrieg, bei dem wir alle sterben könnten.

Ich bin zwar erst knapp 9 Jahre alt, habe aber schon einiges über Atombomben im Lexikon gelesen und natürlich in den Nachrichten gehört, also kenne ich die Auswirkungen sehr gut. Die Fotos von den Atompilzen bei Tests in der Wüste finde ich sehr beeindruckend, sie haben eine schöne, symmetrische Form. Die Zerstörung ist grandios, meine Minibomben aus Streichholz-Pulver oder Silvester-Knaller sind nichts dagegen. So finde ich das Ganze sehr interessant und spannend. Als dann überhaupt nichts passiert und wir am späten Abend noch leben, bin ich sogar etwas enttäuscht.

4.2 Der Kennedy-Besuch 1963 in Berlin

Am 26. Juni 1963 besucht John F. Kennedy West-Berlin. Anlass ist der 15. Jahrestag der Berliner Luftbrücke. Nach dem Mauerbau und der überstandenen Kuba-Krise gibt es wohl kaum einen Menschen auf der Welt, der in West-Berlin beliebter ist. In der Kuba-Krise ist er der gefühlte Gewinner im Kampf gegen den Kommunismus und insbesondere gegen Chruschtschow, diesen ungehobelten Flegel, der vor den Vereinten Nationen mit dem Schuh auf das Rednerpult eindrischt, wenn er nicht mehr weiterweiß. Es geht also um Gut gegen Böse, um West gegen Ost.

Die Kuba-Krise hat die Delle im Ansehen von Kennedy nach dem Mauerbau mehr als ausgewetzt. Beim Mauerbau erwarten viele West-Berliner ein hartes Durchgreifen der USA bis hin zum Einmarsch in Ost-Berlin. Die Hoffnungen sind groß, als in den Nebenstraßen der Bornholmer Straße amerikanische Panzer stehen und die Enttäuschung ist auch bei mir groß, zu sehen, dass diese Panzer nicht vorrücken und die Grenze überrollen.

Der Besuch wird ein Jubeltag für Berlin, Kennedy fährt mit Willi Brandt und Konrad Adenauer im offenen Wagen durch die Stadt, bevor er vor dem Rathaus Schöneberg die berühmte Rede mit den berühmten Worten hält.

Schon Tage vorher und noch Tage danach ist Berlin im Kennedy-Fieber. In Heimatkunde haben wir die Hausaufgabe, Zeitungsausschnitte zu sammeln und daraus eine Collage anzufertigen. Mir macht diese Aufgabe sehr viel Spaß, ich bin ohnehin politisch sehr interessiert und höre mir die Bundestagsdebatten oft in voller Länge im Radio an. Von Kennedy und Amerika bin ich begeistert. Beides steht für die freie Welt, gegen den Osten, gegen die Unfreiheit, gegen die Sowjetunion.

Ich finde das übrigens nicht seltsam, es ist für mich kein Widerspruch dazu, dass ich so viel lieber in Ost- als in West-Berlin bin. Politisch stehe ich eindeutig auf der Seite des Westens, er ist das moralisch Gute. Aber der Westen bedeutet für mich eben auch Schule, Disziplin und Arbeit. Der Osten ist zwar das moralisch Schlechte, aber er bedeutet für mich Freizeit und Spaß, ja sogar Freiheit. So sehe ich das zu jener Zeit und somit ist für mich alles im Einklang.

Vielleicht abgesehen vom ersten Besuch von Königin Elisabeth in Berlin am 27. Mai 1965 ist der Kennedy-Besuch einmalig an Jubel, Begeisterung und Verehrung. Es ist eben eine andere Zeit, eine Zeit, in der die Menschen noch genau wissen, auf welcher Seite sie stehen und davon überzeugt sind, dass es die richtige Seite ist.

4.3 Die Kennedy-Ermordung 1963

Der triumphale Besuch von John F. Kennedy vom 26. Juni 1963 ist noch in bester Erinnerung, als der 35. Präsident der USA kaum 5 Monate später am 22. November 1963 in Dallas ermordet wird. West-Berlin steht unter Schockstarre. Es herrscht echte, tiefe Trauer. Die Menschen weinen und stellen als Zeichen der Anteilnahme massenhaft Kerzen in die Fenster. Wir tun das auch.

Für einige wenige Stunden nach der ersten, kurzen Meldung vom Attentat um 19:30 Uhr mitteleuropäischer Zeit besteht noch Hoffnung, über die Schwere der Verletzung wird nichts berichtet, nur von einem nicht näher bezeichneten Kopfschuss. Doch nur ein oder zwei Stunden später ist klar, Kennedy wird nicht überleben, noch am frühen Abend kommt dann die Meldung vom Tod des Präsidenten.

Es fühlt sich an wie ein böser Traum, denn Kennedy stand für Jugend und Durchsetzungskraft, für Freiheit und Demokratie, kurzum, für das Gute. Und nun ist er tot und der Feind steht in Form der Sowjetunion nur wenige Kilometer entfernt hinter der Mauer.

4.4 Das Gymnasium

Mit der 7. Klasse wechsele ich auf das Beethoven-Gymnasium in der Barbarastraße in der Nähe von Lankwitz-Kirche. Das erste Jahr wohne ich noch in Tempelhof, ich fahre mit dem Fahrrad oder dem Bus zur Schule. Dann wohnen wir in Lankwitz und die Schule ist in gut 15 Minuten zu Fuß zu erreichen.

Es ist klar, dass ich auch dort wie schon auf der Grundschule unbedingt der Beste sein will und auch muss, um mir Respekt zu verschaffen. Außerdem lese und lerne ich gerne, am besten abgeschieden in meinem kleinen Zimmer im Bett, da ist man sicher. Die Lernerei in der Schule finde ich eher langwierig und nicht effizient. Außerdem stören die vielen Kinder.

Zu dieser Zeit sind Schulbücher kostenlos, sie werden einem jeweils zu Schulbeginn übereignet. Ich beginne also sofort, die Bücher komplett zu lesen. Außerdem gibt es eine Schulbücherei mit allen relevanten Büchern für alle Klassen, die im Unterricht verwendet werden. Ich leihe sie mir aus und lerne so viel und so schnell wie irgend möglich.

Die Folge ist, dass ich von Klasse 7 gleich in Klasse 9 versetzt werde und dann später auch noch von Klasse 9 in Klasse 11 und von Klasse 11 in Klasse 13. So beginne ich mit knapp 16 Jahren mein Studium. Aber schon vorher kann ich als Gasthörer an bestimmten Vorlesungen teilnehmen, die mich interessieren, von der Schule bin ich dann befreit, nur die Arbeiten muss ich mitschreiben.

Trotzdem ist diese Zeit eine Zeit der ständigen Angst, doch einmal einen Fehler in einer Klassenarbeit zu machen, einmal nicht der Beste zu sein, denn das wäre das Ende. Ich werde in der ganzen Schule nur „Primus“ genannt, meinen richtigen Namen kennen die wenigsten. Wäre ich irgendwann einmal nicht „Primus“, wäre ich einmal nicht absolut fehlerfrei, dann wäre ich angreifbar und alle würden mich sofort in der Luft zerreißen.

Jeden Tag muss die Schultasche entsprechend den Fächern mit den richtigen Büchern gepackt werden. Eine meiner größten Ängste ist es, einmal ein Buch zu vergessen. Auf dem Schulweg schaue ich daher immer und immer wieder nach, ob ich wirklich nichts vergessen habe. Mindestens 30 Mal nachschauen ist der Normalfall. Einmal fragt mich eine Lehrerin, die mich an der Bushaltestelle sieht, wie ich nichts Anderes mache als ständig die Schultasche zu kontrollieren, was ich denn da tue. Ich rede mich irgendwie heraus und sie geht dem zum Glück nicht weiter nach.

Schlimm ist es, wenn Arbeiten geschrieben werden, ich habe furchtbare Angst vor jeder Klassenarbeit. Wir lernen im Kunstunterricht, dass Deckweiß giftig ist, also kaufe ich mir eine ganz große Tube und esse sie morgens auf. Nichts passiert. Manchmal nehme ich von den Kopfschmerztabletten 20 Stück auf einmal, aber auch das haut mich nicht um. Die Schule hat einen Fahrradkeller, da schlage ich manchmal mit aller Kraft mehrmals den Kopf gegen die Wand in der Hoffnung auf eine Gehirnerschütterung, auch das bleibt ohne den gewünschten Erfolg. Ich möchte so gerne einmal für eine längere Zeit in’s Krankenhaus. Wie schön wären ein paar Wochen ohne Angst.

Auf dem Weg von der Schule nach Hause kommen dann die Zweifel, ob ich wirklich keine Fehler gemacht habe, dauernd gehe ich im Kopf alles noch einmal durch. Habe ich wirklich keinen Fehler in der Klassenarbeit gemacht, wirklich keine falsche Antwort im Unterricht gegeben? Es ist die Zeit, in der ich die ersten Male an Selbstmord denke.

Was oft hilft, sind beim Heimweg die Bäume am Straßenrand, insbesondere die Kastanien. Ich beobachte sie genau, wenn die Knospen aufgehen, die ersten Blätter und Blüten zum Vorschein kommen und später stachelige Früchte entstehen. Dann denke ich an meine Kastanien in Pankow und weiß, dass ich bald in Pankow sein werde. Dort gibt es keine Schule und keine Angst, dort bin ich frei.

Weil ich immer der deutlich jüngste bin und auch weil ich niemals längere Zeit in dem gleichen Klassenverband bin, gibt es keine sozialen Kontakte zu den Mitschülern und vor allem eben auch keine zu den Mitschülerinnen. Einen fünfzehnjährigen Jungen würde ein neunzehnjähriges Mädchen ohnehin niemals ernst nehmen. Das Thema Freundin muss also für viele Jahre verschoben werden, bis der Altersunterschied von 4 Jahren irgendwann einmal keine Rolle mehr spielt oder bis ich Kontakte auch außerhalb von Schule, Universität oder Beruf habe. Das wird aber erst zehn Jahre später der Fall sein. Meine erste Freundin Petra habe ich mit 27 Jahren.

4.5 Erlebnisse am Grenzübergang

Wie jede andere Grenze lädt natürlich auch die Berliner Mauer zum Schmuggeln ein, insbesondere, weil an dieser Grenze so ziemlich alles verboten ist, zumindest bei der Einreise in die DDR.

Klar ist, dass Dinge, deren Schmuggel zu einem Einreiseverbot führen könnten, für uns absolut tabu sind. Dazugehören Devisen und Geld der DDR oder auch gewisse Druckerzeugnisse wie beispielsweise Kalender, auf denen der 17. Juni als Feiertag ausgewiesen ist.

Bei anderen Dingen ist das nicht so schlimm, aber auch da schmuggele ich nur dann, wenn es wirklich wichtig ist, denn ich bin ja schließlich in der Schule ein Musterschüler. Zu diesen Dingen gehören leere Kleinkaliber-Patronen, die ich in Packungen zu 50 Stück von meinem Onkel in Verden bekomme, das ist die übliche Munition bei Schützen-Festen. Diese Patronen benutze ich sowohl beim Bombenbau als Zünder als auch zum Bau eigener Patronen für diverse selbstgebaute Schieß-Geräte (s. Kapitel 8.8). Es ist also klar, dass ich diese Patronen unbedingt in großen Mengen brauche. Die Schmuggelei geht fast immer gut und falls sie gefunden werden, ist das auch nicht weiter schlimm. Es ist schließlich nur leere Munition und kein Kalender mit einem roten 17. Juni. Ich erzähle den Grenzpolizisten dann etwas von „Basteln“ und alles ist gut. Kinder haben in der DDR einen sehr hohen Stellenwert und können sich sehr viel erlauben, viel mehr als im Westen.

In der umgekehrten Richtung von Ost nach West interessieren mich eigentlich nur Mathematik- und Physik-Fachbücher. Sie fallen zwar teilweise unter das Ausfuhrverbot, das ist aber so gut wie immer für solche Dinge aufgehoben, die vom Mindestumtausch gekauft worden sind. Daher ist alles mit Quittung und einem Wert bis zu 25 Ost-Mark unproblematisch. Ich habe niemals wirklich ein Problem damit, die gekauften Bücher irgendwann nach West-Berlin zu bringen, teilweise natürlich erst, wenn ich sie in Pankow gelesen habe.

Über die Jahre baue ich mir so eine recht ansehnliche Mathematik- und Physik-Bibliothek im Wert von mindestens 20.000 West-Mark auf, bestehend aus über 500 Bänden. Dabei muss man wissen, dass Fachbücher in der DDR wirklich gut und extrem preisgünstig sind. Der „Schpolski-Atomphysik“ in drei Bänden, eines meiner Lieblingsbücher mit 12 Jahren, kostet in der DDR ca. 60 Mark, etwas Vergleichbares in der BRD wäre nicht unter 150 DM zu haben.

Probleme hat dagegen einmal ganz unerwartet meine Mutter. Morgens bei der Einreise trägt sie einen dicken, grauen Mantel, weil es regnet und stürmt. Abends ist das Wetter besser und sie zieht bei meinen Großeltern eine dünne blaue Jacke an. Bei der Ausreise werden wir dann beiseite genommen und gefragt, was denn mit dem grauen Mantel sei, ob der geschmuggelt werden sollte und so weiter und so weiter. Es wird eine Riesen-Aktion. Meine Mutter kann dann zum Glück glaubhaft machen, dass wohl der Vermerk von dem grauen Mantel nicht so genau stimme. Schließlich seien Grau und Blau ja sehr ähnliche Farben und Mantel oder Jacke, naja, ein Grenz-Polizist könne das schon einmal unklar aufschreiben oder auch als Mann eben nicht zwischen Mantel und Jacke unterscheiden. Nach einer gefühlten Ewigkeit ist das Ganze überstanden und wir sind erleichtert, wieder im Westen zu sein.

4.6 Besuche in die DDR

Nach dem Mauerbau bin ich generell an den Wochenenden und in den Ferien in Pankow. Urlaubsreisen mit meinen Eltern gibt es nicht mehr, das finde ich sehr angenehm. Einerseits würden meine Eltern nur nerven, anderseits finde ich Urlaubsreisen prinzipiell anstrengend.

Die Grenzübergänge nach Ost-Berlin haben ab 7:00 Uhr geöffnet, bis 24:00 Uhr muss die DDR wieder verlassen werden. Also mache ich mich fast jeden Samstag und Sonntag früh morgens kurz nach 5:00 Uhr auf den Weg, um von Lankwitz nach Pankow zu fahren, meistens alleine, manchmal auch mit meiner Mutter. Mit dem Bus A81 brauche ich eine knappe halbe Stunde bis zur U-Bahn, dann fahre ich bis „Seestraße“ und von dort wieder mit dem Bus bis zur „Bornholmer Straße“.

In den großen Ferien verbringe ich sogar 4 Wochen in einem Stück in Pankow, ohne jeden Tag zwischen West- und Ost-Berlin hin- und herfahren zu müssen. Es gibt die Möglichkeit eines Dauervisums, allerdings begrenzt auf insgesamt 4 Wochen pro Jahr. Diese 4 Wochen sind für mich immer die schönsten des Jahres. Da ich dann auch an den Wochentagen in Pankow bin, kann ich in Ruhe meine Fahrrad-Fahrten zum Alexanderplatz machen, Fachbücher und Kakteen einkaufen und ein ganz normales DDR-Leben führen (s. Kapitel 8).

In dieser Zeit baue ich die meisten Bomben und Raketen und mache die Botanischen Experimente auf dem Balkon. Ab der Zeit auf dem Gymnasium lese die Fachbücher, zuallererst, als ich gerade in die 7. Klasse gekommen bin, die ausgeliehenen Schulbücher für die meisten Fächer für alle Klassen bis zum Abitur.

Häufig kommen Tante Erika und Tante Lotte vorbei oder ich kann sie in aller Ruhe und ohne Zeitdruck in ihrer Laube besuchen. Ich muss abends nicht zurück in den Westen und nicht das Märchen von der anstehenden langen Reise nach Neumünster erzählen.

Meine Großeltern väterlicherseits wohnen auf ihrem Bauernhof in Thomsdorf in der Uckermark, ca. 80 km nördlich von Berlin (s. Kapitel 12). Mit anderen Kriegsflüchtlingen aus dem heutigen Polen haben sie sich um 1923 in diesem Dorf angesiedelt. Als Kind und Jugendlicher bin ich einige Male dort, in den Sommerferien zweimal sogar für jeweils drei Wochen. Meine Großeltern sind zu jener Zeit schon gestorben, auf dem Hof leben mein Onkel Willi und seine Frau Lieschen.

Wenn ich im Haus bin, helfe ich Tante Lieschen oft beim Kochen, Gemüse schneiden und Einwecken, solche Dinge machen mir schon immer viel Spaß. Ansonsten bin ich natürlich auch hier mit dem Bau von Bomben und Spreng-Pfeilen beschäftigt.

Im Wohnzimmer des Hauses erlebe ich ein ganz besonderes Ereignis der Weltgeschichte, das auch mein späteres Berufsleben mit beeinflussen wird. Es ist die erste Mondlandung am 21. Juli 1969. Ich bin in den großen Ferien in Thomsdorf und verfolge den berühmten Schritt von Neil Armstrong mitten in der Nacht kurz vor 4:00 Uhr morgens mitteleuropäischer Zeit auf einem kleinen DDR-Fernseher mit der typischen kleinen, fast runden Bildröhre.