Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

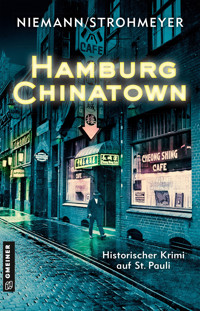

- Herausgeber: Gmeiner-Verlag

- Kategorie: Krimi

- Serie: Verrat und Tod im Hamburger Chinesenviertel

- Sprache: Deutsch

St. Pauli in den 1920er-Jahren - ein Schmelztiegel der Kulturen im ersten Chinatown Deutschlands. Polizist Peder Hansen sucht dort den Mörder seines Bruders. Doch er ist nicht der Einzige mit einer Mission: Li Lim, Auftragskiller der Shanghaier Triaden, soll einen Oppositionellen töten. Als Hansen tiefer in die Unterwelt von St. Pauli vordringt, gerät er an seinen größten Feind: Woo Chong, Herrscher über das Nachtleben und mutmaßlicher Mörder seines Bruders. Schließlich bleibt Hansen nur eine Wahl: Er muss sich mit Li Lim verbünden …

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 536

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Eric Niemann / Anette Strohmeyer

Hamburg Chinatown

Historischer Krimi auf St. Pauli

Impressum

Personen und Handlung sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind abgesehen von den bekannten historischen Persönlichkeiten rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Bei Fragen zur Produktsicherheit gemäß der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) wenden Sie sich bitte an den Verlag.

Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.

Immer informiert

Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie

regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.

Gefällt mir!

Facebook: @Gmeiner.Verlag

Instagram: @gmeinerverlag

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2025 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

Satz/E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung eines Fotos von: © ullstein bild – brandstaetter images / Austrian Archives (S)

ISBN 978-3-7349-3396-7

Personenverzeichnis:

Tessa Möller, 22, Tochter von Reeder Alfred Möller

Peder Hansen, 28, Ordnungspolizist auf St. Pauli

Li Lim, 24, Auftragskiller aus Shanghai

Woo Chong, 55, Herrscher über das Chinesenviertel und Betreiber des Restaurants Neu-China

Marianne Chong Christensen, 46, Woo Chongs Ehefrau und Geschäftspartnerin

Greta, 24, beste Freundin von Tessa, arbeitet als Tänzerin auf dem Kiez

Herbert Kurtius, 52, Leiter der Tanzschule Kurtius

Claas Hansen, 31, Peders vor zwei Jahren verstorbener Bruder

Alfred Möller, 61, Besitzer der Reederei Möller Lloyd Shipping

Julius Seyffart, 35, Möllers Prokurist und für Tessa ausgewählter Ehemann

Clara Hansen, 31, Zwillingsschwester von Claas und Schwester von Peder, baut Masken für Kriegsversehrte

Edith, 42, Haushaltshilfe von Peder Hansen

Deng Han, 39, Chinese aus der Schmuckstraße, arbeitet bei Woo Chong in der Küche

Ban Hu, Kommunist und Heizer

Xiao Liang, tanzbegeisterter Mitbewohner von Deng

Anjing Mian, beim Shanghai-Massaker am 12.04.1927 geflohener kommunistischer Anführer

Fu Shu, auch »die Krake« genannt, einer von Woo Chongs Schergen

Jonny Zhang, »die Zange«, Chongs oberster Leibwächter

Bo Bao, auch Wasser-Bao genannt, Handlanger von Fu Shu

Juju, Wahrsager und fliegender Händler aus Nantong

Otfried Stoph, 45, Reporter vom Hamburger Echo, Stammgast bei Woo Chong

Walter Seeliger, 50, Kommissar bei der Polizei und Peders Vorgesetzter

Zacharias Teitelbaum, 63, Polizeipräsident

Marte, 56, Bedienstete im Haushalt von Alfred Möller

Ilse, Bedienstete im Haushalt von Alfred Möller

Historische Personen:

Du Yuesheng (1887–1951), bedeutender Triaden-Führer aus Shanghai und Oberhaupt der Grünen Bande, aber auch Direktor der Börse in Shanghai, der Bank of China und der chinesischen Zentralbank

Chiang Kai-shek (1887–1975), chinesischer Militär und Politiker und ab 1925 Führer der Kuomintang-Partei. War im Chinesischen Bürgerkrieg (1927–1949) der Gegenspieler Mao Zedongs und federführend für das Shanghai-Massaker 1927

Max Brauer (1887–1973), SPD-Politiker und ab 1924 Oberbürgermeister von Altona, wurde nach dem Zweiten Weltkrieg der erste frei gewählte Erste Bürgermeister Hamburgs

Carl Wilhelm Petersen (1868–1933), DDP-Politiker und von 1924 bis 1930 sowie von 1932 bis 1933 Erster Bürgermeister von Hamburg

Hinweis

In China wird der Familienname einer Person üblicherweise zuerst genannt, dann folgt der Vorname. Um im Buch keine Verwirrung zu stiften, verwenden wir die deutsche Lesart.

1 Jubel, Trubel, Heiterkeit

Die Backsteine der Hamburger Speicherstadt leuchteten heute besonders rot, auf der Elbe tummelten sich noch mehr Schlepper, Kohlenkähne und Frachtsegler als sonst, und an den Landungsbrücken flatterten ungewöhnlich viele Fahnen im Wind. Die Bavaria-St. Pauli-Brauerei hatte ein Zelt aufgebaut, neben der Zapfanlage war eine ansehnliche Anzahl an Bierkrügen auf dem Tresen aufgereiht, und gleich daneben hatte die Reederei Möller eine Holztribüne zimmern lassen, gekrönt von einer Ehrenloge samt Rednerpult. Dort wehten zwei Flaggen, rechts vom Pult die der Reederei – ein schwarzes Kreuz auf weiß-blauem Grund, in dessen Mitte der Buchstabe M prangte –, links eine Flagge mit dem Schriftzug »Rekordfahrt SS Albis«, darunter das Datum 09.09.1927.

Dicht gedrängt standen die Schaulustigen an den Anlegern, Straßenhändlerinnen mit Bauchläden boten Zigaretten und Süßwaren feil, Kinder spielten zwischen den Erwachsenen. Erwartungsvolle Blicke gingen hinaus auf die Elbe Richtung Wedel.

Ordnungspolizist Peder Hansen hatte auf der Anhöhe oberhalb der Landungsbrücken einen Platz gefunden, aber noch war sie nicht zu sehen, die SS Albis der Möller Lloyd Shipping Company, die heute an Brücke acht erwartet wurde. Für die Reederei war es ein wichtiges Ereignis, so viel hatte er mitbekommen, denn es ging um die Verleihung eines grünen oder blauen Bandes, das für besondere Leistungen in der Schifffahrt vergeben wurde.

Peder ließ seinen Blick über die Menschenmenge schweifen, aus der erwartungsfreudiges Gemurmel zu ihm drang. Die Männer hatten ihren Sonntagsstaat angelegt, auch wenn Freitag war und keine Kirchenglocken zum Gebet riefen, die Frauen trugen bunte Kleider, dazu eindrucksvolle Hüte. Alle schienen guter Dinge, sogar das Wetter spielte mit: strahlender Sonnenschein, angenehme Temperaturen, und die Deutsche Seewarte prognostizierte, dass es das ganze Wochenende warm bleiben würde.

Der Strom der Menschen, die auf die Promenade drängten, um die SS Albis zu begrüßen, riss nicht ab. Die meisten kamen vom Fischmarkt herüber, einige waren vermutlich gar nicht im Bett gewesen, sondern hatten auf der Reeperbahn die Nacht zum Tag gemacht und die Zeit bis zur Ankunft der Albis auf dem Fischmarkt mit einem belegten Brötchen und einem Kaffee überbrückt.

Aber Peder interessierte sich weder für die Rekordfahrt der Albis noch für das Wetter. Überall dort, wo Menschen zusammenkamen, die Geld oder Schmuck offen mit sich herumtrugen, gab es auch welche, die es ihnen abluchsen wollten. Und deshalb brauchte es jemanden, der genau das verhinderte. Jemanden wie Peder Hansen, 28 Jahre alt, ehemaliger Soldat und seit drei Jahren Ordnungspolizist auf St. Pauli, Dienststelle Davidwache.

Peder sah auf die Taschenuhr, die er vor wenigen Tagen bei einem Straßenhändler günstig erstanden hatte. Er glich deren Uhrzeit mit der der Turmuhr an den Landungsbrücken ab und stellte zufrieden fest, dass seine Uhr richtig ging. Es war 9:33 Uhr.

Noch ist nichts zu tun, dachte Peder, der über die letzten Jahre einen Blick für diejenigen entwickelt hatte, die bei solchen Gelegenheiten auf Beutezug gingen. Die Langfinger würden erst loslegen, wenn die Albis zu sehen war und die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich lenkte. Peder beschloss, die Zeit bis zur Ankunft des Schiffes zu nutzen – allerdings nicht für ein Frühstück, sondern für einen Kontrollgang durch sein Viertel, in dessen Zentrum die Reeperbahn lag. So könnte er ein paar von seinen Pappenheimern, die auf dem Weg zu den Landungsbrücken waren, gleich ins Gewissen reden. Und nebenbei würde er versuchen, von den Chinesen in der Schmuckstraße etwas Neues zu erfahren. Peder spuckte aus. Dieses zwielichtige Gesindel mit seinen albernen Verbeugungen und den starren Gesichtern. Sie hatten seinen Bruder hinterrücks getötet, ihn enthauptet und verbrannt und in einem Keller in Chinatown zurückgelassen.

Er spürte, wie das Zittern der Wut durch seinen ganzen Leib fuhr, und unterdrückte die furchtbaren Bilder, die in ihm hochzukommen drohten. Von seinem Bruder, zu dem er stets aufgesehen hatte, den er geliebt hatte wie keinen anderen. Jemand hatte ihn kaltblütig ermordet und war dafür bis heute nicht belangt worden. Aber das würde Peder ändern. Er würde Claas’ Mörder finden, und wenn er ihn hatte, würde er ihn eigenhändig bestrafen. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Auf das Gesetz war kein Verlass.

2 Die Hände eines Kohlentrimmers

Die SS Albis schob sich durch die aufgewühlte See. Der Nordwestwind und ein Orkan bei Island sorgten für hohe Wellen.

»Dreih dat Schipp in ’n Wind«, rief Kapitän Friedrich Brun Larsen seinem Rudergänger Mats Daudert zu. Die Wellen schlugen nun backbord gegen die Bordwand und ließen das Schiff krängen. Nachdem Daudert den Kurs korrigiert hatte, schlingerte die Albis deutlich weniger, dafür stieg sie auf den Kamm einer anrollenden Welle, um wenig später hart im Tal aufzuschlagen. »Wenn wir weiter auf abweichendem Kurs fahren, werden wir unser Ziel nicht rechtzeitig erreichen, Kaptein.«

Brun Larsen sah auf die Schiffsuhr, dann auf die Geschwindigkeit und schließlich auf die nautische Karte. »Dor hest du recht, mien Jung. Aver dat Leven vun de Fohrgästen is’ wichtiger as en Rekord.«

Gischt schlug über den Bug des Schiffes, als es in ein Wellental tauchte.

»Ich mein ja nur. Reeder Möller wird nicht erfreut sein, wenn er das Blaue Band nicht bekommt.«

»Dat laat mal mien Sorgen wesen. Kurs hollen.« Brun Larsen griff das Fernglas und blickte zum Horizont, an dem bereits der Leuchtturm von Neuwerk zu sehen war. Dahinter befand sich die Einfahrt in die Elbmündung. Der Sturm lag zwar hinter ihnen, aber die Dünung war noch ordentlich.

»Und was ist mit unserer Belohnung?«, schob Daudert hinterher.

Larsen hängte das Fernglas zurück an seinen Platz und sah seinen Rudergänger ernst an. »Wullt du mal Kapitän warrn?«

Daudert lächelte schüchtern. »Ja, natürlich.«

»Denn schusst du nich nadenken, wat wichtiger is’ – Geld oder Leven.«

Das Lächeln verschwand aus Dauderts Gesicht. Er nickte kurz und machte sich daran, den Befehl des Kapitäns an den Maschinenraum durchzugeben.

Das Schiff stieg erneut einige Meter in die Höhe und stürzte ab. Es war ungemütlich auf der Brücke bei Kapitän Larsen und Rudergänger Daudert. Schlimmer jedoch war es im Bauch des Dampfers. Auf dem Salondeck hielten sich die Passagiere in ihren Anzügen und leichten Sommerkleidern an allem fest, was nicht herumrutschte. Starr blickten sie durch die Panoramafenster auf den Horizont – ein probates Mittel, um Übelkeit zu bekämpfen, was allerdings nicht allen gelang.

Weiter unten bei den Kohlentrimmern war es dreckig und heiß, die Luft trocken und voller Rußpartikel. Die Maschinen des Schiffes stampften und erfüllten den Kesselraum mit einem gleichbleibend monotonen Rhythmus. Die Heizer schufteten in sechs Schichten unter menschenunwürdigen Umständen. Ihre Aufgabe war es, die Kohlen in den riesigen Schlund der Dampfmaschine zu schaufeln.

Die Frühschicht war gerade beendet, gleich würde die nächste Schicht übernehmen. Die Kammern waren befeuert, und zwei der Heizer tranken mit großen Holzlöffeln gierig Wasser aus einem Fass.

Nachdem sie ihren Durst gestillt hatten, setzten sie sich und lehnten sich mit dem Rücken gegen die Bordwand. Die anderen verließen die Kammer, um frische Luft zu schnappen.

»Ich weiß genau, was du vorhast«, sagte Li und ließ Ban nicht aus den Augen.

»Aha. Was habe ich denn vor?«, fragte Ban, ohne den Kopf zu Li zu drehen.

»Du willst mich aushorchen.«

»Warum sollte ich das tun?«

Li zuckte mit den Schultern. »Keine Ahnung.« Er zog sein schmutziges Unterhemd aus und wischte sich damit über sein schweißnasses Gesicht.

»Wie kommst du darauf?«, gab Ban amüsiert zurück. »Ich habe dir die ganze Überfahrt nicht eine einzige Frage gestellt.«

Li musterte ihn. »Da hast du recht. Aber du hast mich beobachtet und dir meine Hände sehr genau angesehen.«

»So? Hab ich das?« Ban hob die Brauen.

Li nickte. Sein Heizerkollege wollte ihn für dumm verkaufen, doch so lief das nicht.

»Und warum sollte ich das getan haben?«, fragte Ban.

»Weil du Informationen über mich sammelst.«

Ban drückte den Rücken gegen die Wand und schob sich hoch, bis er auf den Beinen stand. »Du redest wirres Zeug. Die Hitze hat dir dein Gehirn ausgedörrt.«

»Dir ist aufgefallen, dass ich weiche Hände habe.« Li streckte die Finger nach vorne. »Sie sind voller Blutblasen.«

Ban verzog den Mund, als hätte er einen faulenden Zahn darin. »Ja, und? Worauf willst du hinaus?«

»Niemand von den Heizern hat Blutblasen, weil sie die Arbeit gewohnt sind. Du hast auch keine.«

Ban blickte auf die Innenflächen seiner schwieligen Hände.

»Man sieht, dass du körperlich arbeitest«, sagte Li. »Mit deinem Blick auf meine Hände wolltest du dich vergewissern, dass ich kein solcher Mann bin.«

Ban zuckte mit den Schultern. »Na gut, dann bist du eben kein Heizer. Ist mir doch egal. Meinetwegen kannst du der Kaiser von China sein.«

Nun erhob sich auch Li. Ban erwartete wohl eine Erwiderung von ihm, und die würde er auch bekommen, aber nicht so, wie er vermutete. Li landete einen Tritt auf Bans Oberschenkel und brachte ihn damit aus dem Gleichgewicht. Der Heizer stürzte zwischen die Kohlen und starrte Li entgeistert an.

»Was soll das? Warum tust du das?« In Bans Stimme war Panik zu hören. Er schob sich rücklings mit den Füßen nach hinten, weg von Li, der ihm folgte. So lange, bis Ban mit dem Hinterkopf gegen die Stahlwand schlug. Li sah sich um, entdeckte eine Metallstange, die als Hebel zum Öffnen der Kesselluken diente.

»Was hast du vor? Ich weiß doch nichts. Nichts weiß ich.« Ban strampelte mit den Beinen. Li griff nach der Eisenstange.

»Ich bitte dich, lieber Freund«, wimmerte Ban. »Ich habe eine Frau zu Hause und zwei kleine Kinder.«

Li war das egal. Er hatte einen Auftrag, und den musste er ausführen. Tat er es nicht, würde man ihn töten. Ergo mussten alle, die ihn behinderten oder die ihm gefährlich werden konnten, sterben.

Die Eisenstange verursachte ein sirrendes Geräusch, als sie die Luft durchschnitt. Doch bevor sie Bans Schädel traf, rettete ebenjener sich mit einem Sprung aus Lis Reichweite und stand nun wieder vor ihm, die Fäuste erhoben und bereit zum Gegenangriff.

Li lächelte wissend. »Habe ich es mir doch gedacht.« Er warf die Eisenstange auf den Boden und nahm ebenfalls eine Kampfhaltung ein. Lauernd pirschten sie umeinander, einen Fuß neben den anderen setzend. Dabei ließ Li seinen Kontrahenten keine Sekunde aus den Augen.

»Lässt du mich an deinen Gedanken teilhaben, werter Herr Li?«

»Du hast zwar die Hände eines Heizers, bist aber keiner, genau wie ich«, raunte Li.

»Listiger Fuchs.« Ban lächelte. »Und was meint der werte Herr Li, wer ich sein könnte?«

»Das spielt keine Rolle. Deine Art, dich zu bewegen, verrät dich – das lernt man nicht im Kesselraum eines Dampfschiffs.«

Die beiden umkreisten einander, bis Ban blitzschnell nach vorne schnellte und mit der ausgestreckten Hand in Richtung Lis Brustkorb stieß. Der wich aus, drehte sich nach links und konterte mit einem Handkantenschlag auf Bans Halsschlagader. Sein Gegner taumelte benommen zurück, aber nur, um sogleich erneut anzugreifen. Mit einem trickreich ausgeführten Fußkreisel brachte er Li zu Boden, der nun auf dem Rücken liegend die Attacken seines Gegners abzuwehren versuchte. Nach einem Tritt gegen das Brustbein fiel Ban schließlich ebenfalls um, doch fast zeitgleich sprangen beide Kämpfer wieder auf, als wären ihre Körper aus stählernen Federn.

»Respekt. Ich muss zugeben, du verstehst es zu kämpfen«, zischte Ban mit funkelnden Augen.

Wieder begannen sie, einander zu umschleichen wie Kater in den staubigen Straßen von Yulin.

»Ich darf das Kompliment zurückgeben«, erwiderte Li. »Es ist schade, dass einer von uns diesen Kampf nicht überleben wird.«

»Sehr schade.« Mit diesen Worten wagte Ban seinen nächsten Vorstoß. Li wich aus und setzte zu einem Tritt in Bans Nieren an. Doch Ban packte ihn am Bein und drehte ihn herum. Li wirbelte waagerecht durch die Luft, stieß dabei den anderen Fuß in Bans Richtung, ohne ihn zu treffen, und landete schließlich auf allen vieren. Eine Ausweichbewegung brachte Li in den Rücken seines Gegners. Blitzschnell setzte er einen Griff an, schnürte Ban mit einem Arm die Luft ab. Die andere Hand legte er über Bans rechtem Ohr auf den Schädel. Mit einem Ruck presste Li den Kiefer in die eine und die Schläfe in die andere Richtung. Ein Knacken ertönte, Bans Körper erschlaffte und sackte zu Boden.

Der Kampf war entschieden. Ban würde nicht mehr aufstehen.

Li hatte gehört, dass Heizer, die auf der Fahrt ums Leben kamen, verfeuert wurden. Und so schleifte er Bans Körper zum Kessel, um ihn für immer verschwinden zu lassen. Dabei überlegte er, wie er den anderen Heizern und vor allem dem Aufseher erklären sollte, was mit Ban geschehen war. Die letzten Kohlen, die Li Lim und Ban Hu im Kessel verfeuert hatten, waren nahezu verbrannt. Die nächste Schicht würde jeden Moment zur Arbeit kommen. Viel Zeit blieb ihm nicht. Li packte den Toten an den Füßen und hob sie an. In unmittelbarer Nähe der Kesselluke herrschten unerträgliche Temperaturen, die augenblicklich den Schweiß aus seinen Poren trieben. Li drehte den Leichnam um und fasste ihn unter den Achseln, da bemerkte er einen Chinesen, der in der Tür zum Kesselraum stand.

Der Mann bewegte sich nicht. Li starrte ihn an, während Ban leblos in seinen Armen hing.

»Was machst du da?«, fragte der Heizer und trat auf ihn zu.

»Mein Freund Ban ist bei der Hitze ohnmächtig geworden und gestürzt«, erklärte Li mit ernster Miene. »Er hat sich den Kopf angeschlagen. Ich habe versucht, ihn wiederzubeleben, aber es hat nicht funktioniert.«

»Das habe ich nicht gefragt«, sagte der andere. Seine Augen verengten sich, und Li hoffte, ihn nicht auch noch beseitigen zu müssen.

Er ließ den Leichnam auf den Boden gleiten. »Was willst du?«, fragte Li äußerlich ruhig, innerlich bereit für den nächsten Angriff.

Der andere spürte seine Energie. Er trat einen Schritt zurück und hob die Hand. »Schon gut, ich greife dich nicht an. Ich will nur nicht, dass du einen Fehler machst.«

»Aha. Und was für ein Fehler soll das sein?«

Er deutete mit seiner schmutzigen Hand auf den toten Ban. »Die Leiche zu verheizen. Das machen wir nicht mehr.«

Li war irritiert. »Nicht? Was soll sonst mit ihm geschehen? Er kann doch nicht hier liegen bleiben.«

»Wir bringen die Toten nach vorne ins Schiff, wo das Eis gelagert wird. Dort ist eine Kammer speziell für solche Fälle.« Der Heizer zeigte auf das stählerne Schott, das zu dem langen Gang führte, der wie ein Versorgungstunnel einmal längs durchs Schiff verlief.

Li verstand und schleifte den Toten durch den Kesselraum zur Tür. Im Gang half ihm der misstrauische Heizer. Auf halbem Weg zum Bug kamen ihnen die Kollegen der nächsten Schicht entgegen, die sich an ihnen und der Leiche vorbeiquetschten.

»Ein Unfall«, sagte der Heizer.

Keiner antwortete. Alle wussten, dass Unglücke passieren konnten.

Schwitzend vor Anstrengung erreichten sie den Bug und schleppten den Toten, der mit jedem Schritt mehr zu wiegen schien, bis zu einem Schott. Als der Heizer die schwere Stahltür öffnete, kam ihnen ein Schwall üblen Gestanks entgegen. Li hielt sich die Nase zu und blinzelte in die dunkle Kammer. Was er dort erblickte, jagte eine Gänsehaut über seinen verschwitzten Körper. Auf einem Bett aus Eis stapelten sich fünf Leichen, allesamt Chinesen.

3 Weißes Gold

Deng Han und sein junger Freund Xiao Liang hatten es sich am Küchentisch der Kellerwohnung in der Schmuckstraße auf St. Pauli bequem gemacht – sofern das an einem schiefen, grob gezimmerten Holztisch und auf zwei altersschwachen Flechtstühlen, die an der feuchten Wand standen, überhaupt möglich war. Ein Fensterschlitz ließ fahles Licht in den Raum, gerade genug, um bei Tag auf eine Öllampe zu verzichten. Aber immerhin zogen so die Küchendünste ab.

Jeder, der dort oben vorbeiging, konnte den beiden Chinesen in ihre Schalen schauen, aber das störte sie nicht. Wichtiger war ihnen, dass sie überhaupt etwas zu essen hatten. Denn die Zeiten waren hart, besonders für chinesische Tagelöhner. In den Werften herrschte Flaute als Folge des Krieges und der Inflation. Auf den Straßen wurde Tag um Tag ein erbitterter Kampf um die wenige Arbeit geführt, die den Glücklichen, die sie ergatterten, ein paar Groschen einbrachte. Das Leben in der deutschen Hafenstadt war hart für Deng und Xiao, aber immer noch besser als in ihrer Heimat Shanghai, wo sie nicht einmal ein Dach über dem Kopf gehabt hatten.

»Wie lange bist du jetzt eigentlich hier, Deng?« Xiao legte die Essstäbchen neben die leeren Porzellanschalen auf den Tisch.

»Meinst du in der Schmuckstraße?« Dengs Gesicht war von Müdigkeit zerfurcht, aber seine Augen leuchteten voller Energie.

»Nein, in Hamburg«, ergänzte Xiao. »Auf Sankt Pauli.«

Deng legte die Stirn in Falten und tippte auf die Finger der linken Hand. »Ich bin vor fünf Monaten gekommen. Mit der SS Arconcadia.«

»Die fährt doch die Linie Shanghai–Hamburg, oder?«, wollte Xiao wissen. Er selbst war erst vor wenigen Wochen in Hamburg eingetroffen, und noch brannte das Heimweh in seiner Brust. Er vermisste so viel, doch er wusste, dass er die richtige Entscheidung getroffen hatte. In Deutschland gab es für ihn eine Zukunft, in China wäre ihm nur das armselige und mühsame Leben seiner Eltern als Bauern ohne Land geblieben.

»Ich habe erst im Hafen gearbeitet, aber das kann ich mit meinem Rücken nicht mehr«, antwortete Deng und fasste sich ins Kreuz. Er war um einiges älter als Xiao.

Oben auf der Straße waren Stimmen zu hören. Gespräche auf Kantonesisch, die sich mit dem Poltern eines Handkarrens vermischten, der über Kopfsteinpflaster gezogen wurde.

»Eine Lieferung für Gou Yam. Eine Lieferung für Gou Yam«, rief der Händler. Das war sicher der alte Juju, dachte Xiao. Ein krummbeiniger Mann aus Nantong, der einem alles beschaffen konnte. Wirklich alles! Und der sich zudem als Wahrsager betätigte. Ein echtes Schlitzohr, der alte Juju.

»Gibst du mir mal das Huhn?«, forderte Deng seinen jüngeren Zimmergenossen auf. Er stand an einer improvisierten Kochstelle in einer Ecke des Kellerlochs, vor sich einen Wok auf der Gasflamme des Kochers, in dem das Öl zischte.

»Das ist ein prächtiges Exemplar, nicht wahr?« Xiao grinste stolz, als er den gerupften Vogel weiterreichte.

»In der Tat. Wo hast du es her?« Im nächsten Augenblick hob Deng eine Hand. »Warte. Ich will es gar nicht wissen.« Er begann, das Huhn mit einem großen Messer zu zerteilen.

»Es ist nicht so, wie du denkst. Ich habe es getauscht, mein lieber Deng.«

»Das Tauschen war vielleicht legal«, entgegnete Deng tadelnd, »aber was hast du zum Tausch angeboten?«

Xiao lächelte. »Zauberpulver.«

Deng hielt in der Bewegung inne. »Du sollst doch nicht damit handeln. Du brauchst nur an einen Polizisten zu geraten oder an einen, der für sie spitzelt, und schon landest du im Kerker.«

»Wer nicht in die Tigergrube geht, holt auch kein Tigerjunges. Man muss etwas riskieren, wenn man vorankommen will. Vor allem, wenn es um ein gutes Essen geht.« Xiao strahlte, seine Zähne blitzten. Noch fehlte ihm keiner, worum Deng ihn beneidete.

Er schüttelte den Kopf, dann musste er lachen. Xiaos Frohsinn war ansteckend. »Hast ja recht. Mit dem Hühnchen wird das ein richtig gutes Gu Lao!« Das heiße Öl spritzte, als er das Fleisch in den Wok gab.

»Ah, das riecht wunderbar. Du bist der beste Koch, den ich kenne, Deng. Wo hast du das gelernt?«

»Mein Vater hat in der Küche eines der berühmtesten Restaurants in Shanghai gearbeitet. Im Lotuspalast. Er hat mir einiges beigebracht, zum Beispiel, wie man viel aus wenig macht. Das ist die wahre Kunst beim Kochen.« Deng streute klein gehackten Knoblauch in den Wok. »Und natürlich habe ich mir viel bei den Köchen im Neu-China abgeschaut.« Er goss den Inhalt des Woks mit Wasser für die Soße auf. Es brodelte.

»Wie bist du denn an die Stelle im Neu-China gekommen?«, wollte Xiao wissen. »Ich würde mich nie trauen, Woo Chong um etwas zu bitten, der macht mir Angst.«

Deng nickte. »Du hast recht, der ist irgendwie unheimlich. Und ich glaube, man kann ihm nicht trauen. Zum Glück begegne ich ihm nicht oft, wenn ich in der Küche arbeite. Ich bin ihm aber sehr dankbar, dass er mir die Arbeit gegeben hat. Es ist eine gute Arbeit. Und jetzt lass uns essen, ich bin spät dran.«

»Ich doch auch, ich doch auch.« Xiao warf einen Blick auf seine Taschenuhr. Trotz eines großen Kratzers auf dem Glas war sie sein größter Schatz. Im Deckel waren ein Drache und das chinesische Schriftzeichen für Glück eingraviert. Deng sah, wie Xiao andächtig darüberstrich, bevor er die Uhr wieder in die Brusttasche seines schmutzigen Arbeitskittels steckte.

»Wann geht es denn los mit deinem Herumgehopse?«, fragte Deng freundlich.

»Es nennt sich tanzen. Aber davon verstehst du nichts.«

Deng winkte ab. »Mag sein. Ich bin jedenfalls froh, wenn ich neben der Arbeit nicht auch noch rumhopsen muss.«

»Tanzen ist doch keine Arbeit. Man merkt, dass du wirklich keine Ahnung hast.« Xiao setzte einen schwärmerischen Ausdruck auf. »Tanzmusik. Schöne Kleider. Bewegungen wie das Fließen des Wassers. Und dazu die Hamburger Frauen.«

»Du spinnst ja«, entgegnete Deng kopfschüttelnd.

»Nein, es ist wundervoll. Du solltest es auch mal versuchen.«

Deng lachte, schaltete den Gaskocher aus und setzte den Wok in ein Gestell in die Mitte des Tischs. Xiao füllte mit einem Löffel hastig die beiden Porzellanschalen mit Reis.

»Mach mal langsam. Du verschüttest ja die Hälfte. Unser kostbares Gu Lao«, schimpfte Deng.

»Ich muss mich bald umziehen. Oder glaubst du, ich gehe in meinen Schmutzhosen zum Tanzkurs? Außerdem muss ich mich noch waschen.« Xiao beugte sich zum dampfenden Essen hinunter.

»Vorsichtig, es ist …«

Zu spät. Xiao warf die Stäbchen auf den Tisch. »Aua, aua, heiß, heiß!«

»Selbst schuld, du hörst ja nie auf mich!«

»Warum schreit ihr so? Und warum stinkt es bei euch wie auf einem osmanischen Basar? Das ist ja furchtbar.«

Als Deng und Xiao die fremde Stimme hörten, fuhren sie herum.

In der Tür zu ihrer Kellerwohnung war ein Mann aufgetaucht. Xiao sprang auf und warf seine Schüssel um. Die Soße tropfte vom Tisch auf den gestampften Lehmboden.

»Wer zum …?« Deng wollte gerade zu einer wütenden Schimpftirade ansetzen, da erkannte er die Uniform des Mannes und schloss rasch den Mund. Vor ihnen stand der neue Ordnungspolizist des Viertels.

Hochgewachsen, schlank, mit breiten Schultern. Sein Schnurrbart war blond wie die Haare unter seinem Tschako. Deng erinnerte sich an seinen Namen: Peder Hansen. Ein Mann, den man fürchten musste, das hatte sich im Chinesenviertel herumgesprochen. Denn Hansen war nicht gut auf die Einwanderer aus Fernost zu sprechen.

»Oh, Herr Wachtmeister! Entschuldigen Sie«, sagte Deng in gebrochenem Deutsch und senkte demütig sein Haupt. »Mein junger Freund Xiao hat so laut geschrien, weil er sich den Mund verbrannt hat. Er hat zu hastig gegessen. Aber so sind die jungen Leute. Das Essen kommt direkt vom Herd, und sie denken, sie hätten Zungen aus Eisen. Nicht wahr?«

»Zungen aus Eisen?« Hansen trat näher und begann, den Raum zu inspizieren. Er schaute, ohne zu fragen, in Dengs und Xiaos Kisten mit Habseligkeiten und stocherte mit seinem Knüppel in Töpfen und Eimern herum, die unter den Pritschen standen. Die Wände klopfte er ebenfalls ab, sodass feuchter Putz auf ihre Decken und den Boden rieselte. Deng würde fegen müssen.

Plötzlich hob Hansen den Kopf und schnupperte, wobei sein Schnurrbart auf und ab hüpfte. Deng wagte es nicht, deshalb auch nur ansatzweise zu lächeln. Furchtsam verharrte er auf seinem Stuhl und flehte innerlich darum, dass sein junger Freund Xiao nichts Unbedachtes äußerte.

»Wonach riecht die Kellerwohnung? Etwa nach Opium?«, bellte Hansen.

»Was? Nach Opium? Mitten am Tag?«, fragte Xiao überrascht.

Verdammter Narr, fluchte Deng innerlich. Schnell mischte er sich ein. »Am Tag nicht – und auch nicht in der Nacht. Hier riecht es nie nach Opium, Herr Wachtmeister. Weil es kein Opium gibt. Hier riecht es nur nach Knoblauch. Unser weißes Gold.« Er hob eine Knolle hoch und schob ein eilfertiges Lächeln hinterher.

Auf der Straße klapperte Jujus Handwagen erneut über das Kopfsteinpflaster.

»Knoblauch, ja?« Hansen durchbohrte Deng mit seinem Blick. »Und wo lagert ihr den Knoblauch? Gibt es vielleicht versteckte Türen in den Kellerräumen? Ihr habt doch bestimmt geheime Lager.«

Deng brach der Schweiß aus. Er wusste, wovon der Polizist redete, doch er würde nichts verraten. Wenn er das täte, hätte sein letztes Stündlein geschlagen. Woo Chong kannte keine Gnade gegenüber jenen, die zu viel redeten, vor allem gegenüber der Polizei.

»Tut mir leid, es gibt keine versteckten Türen. Sie können sich gerne umsuchen, äh, umsehen.«

Hansen ließ seine hellblauen Augen durch das Kellergelass schweifen. Sein Schnurrbart zuckte ungeduldig. »Na dann, futtert mal schön weiter euren Knoblauch.« Seine Stimmlage sandte Deng eine Warnung zu.

Mehrmals verneigte dieser sich. »Ja, Herr Wachtmeister. Ihnen noch einen guten Tag, Herr Wachtmeister. Auf Wiedersehen.«

Hansen verließ den Kellerraum. Seine schweren Schritte polterten die Treppe hinauf. Kurz darauf warf der gefürchtete Ordnungspolizist durchs Fenster einen letzten Blick zu ihnen hinab. Dann war auch sein Schatten verschwunden und nur noch das Klappern der Mahjongsteine oben aus dem Haus zu hören.

»Er ist weg«, schnaufte Xiao erleichtert.

»Junge! Du bringst uns noch zum Teufel Mowaimit deinem Geplapper.«

Xiao zuckte mit den Schultern. »Keine Ahnung, was du meinst. Ich habe doch nur gesagt, dass es nicht nach Opium riecht.«

»Das hast du nicht gesagt, du Esel«, schimpfte Deng. »Du hast gesagt, dass es mitten am Tag nicht nach Opium riecht. Das bedeutet für diesen Hansen, dass es abends der Fall ist. Und heute Nacht wird bestimmt die halbe Hamburger Polizei vor unserer Tür stehen.«

»Mein lieber Deng, du machst dir zu viele Gedanken.« Xiao stopfte sich mit den Stäbchen Reis in den Mund und kaute vergnüglich.

Derweil nahm Deng die umgekippte Schüssel auf und schob mit der Hand die Soße vom Tisch hinein. »Wenigstens ist der Rest vom Gu Lao noch zu retten. Leider ist es inzwischen kalt.«

»Dafür kannst du schneller essen.« Xiao grinste frech.

Murrend setzte sich Deng auf seinen Stuhl und schob das Essen in sich hinein. Er seufzte. Mit Hühnchen schmeckte das Gu Lao tatsächlich doppelt so gut.

»Du musst vorsichtiger sein, Xiao. Zweimal war die Polizei schon bei uns und hat alles durchsucht«, sagte er zwischen zwei Bissen.

»Aber gefunden haben sie nichts, oder? Ich weiß nicht, warum du dich so aufregst. Ist doch alles gut. Solange die Polizei nichts entdeckt, können sie uns nicht einsperren. Ich glaube, du bist im Geiste noch in der alten Heimat. Shanghai ist weit weg. Wir sind in Hamburg. Hier gibt es eine Republik wie bei uns, aber kein Chaos.« Xiao stellte die Schüssel ab und wischte sich über den Mund. »Ich kann verstehen, dass du misstrauisch bist, Deng. Du hast viel erlebt in Shanghai. Wahrscheinlich auch schlimme Dinge. Jetzt wird alles besser. Ich weiß es. Das Glück wird mit uns sein. Immerhin haben wir es bis nach Hamburg geschafft. Glaub mir, bald werde ich nicht nur eine gute Arbeit finden, sondern auch eine hübsche Freundin. Möglicherweise sogar eine Tochter aus gutem Hause.«

Deng lachte schallend und schlug sich aufs Knie. »Du bist wirklich ein unverbesserlicher Optimist.«

»Besser etwas wagen, als sich vor alten Zeiten fürchten.«

»Vielleicht hast du recht, Xiao«, erwiderte Deng ernst. »Vielleicht auch nicht. Besser, man ist wachsam.«

Dampfschwaden aus der angrenzenden Wäscherei wehten durch das Fenster zu ihnen, es roch intensiv nach Seifenlauge. Ein dumpfes Tuten kündigte die Ankunft eines Dampfers bei den Landungsbrücken an.

»Ich muss los«, sagte Deng. »Die Albis wird bald einlaufen, und ich will meinen Freund aus Shanghai vom Schiff abholen. Während er hier ist, müssen wir ein wenig zusammenrücken.«

Xiao winkte. »Geh ruhig, dann kann ich deinen Rest aufessen.« Er zog Dengs Schüssel heran.

Der schüttelte den Kopf. »Was alles in dich reingeht. Na ja, bist ein junger Bursche. Bis später. Und viel Vergnügen beim Tanzen.«

»Oh«, rief Xiao erschrocken aus. »Das habe ich ganz vergessen. Ich muss mich umziehen.« Im nächsten Moment sprang er auf und riss sich das fleckige Hemd über den Kopf. Die leere Schale fiel erneut um und rollte über die Tischkante.

Deng fing sie auf und stellte sie wieder hin. Mit einem nachsichtigen Lächeln beobachtete er den aufgeregt umherhuschenden Xiao. Vielleicht sollte er auch mal zu diesem Tanzen gehen.

4 Der Rekord

Der Lotse nickte Kapitän Brun Larsen zu, die SS Albis war bereit zum Anlegen. Der Kapitän gab den entsprechenden Befehl aus, der vom Zweiten Offizier weitergeleitet wurde.

»Klar zum Anlegen!«

Die Fahrt wurde noch stärker gedrosselt, und der moderne Turbinendampfer mit dem schnittigen Atlantikbug glitt sachte auf die Kaimauer bei den Landungsbrücken zu. Schon von Weitem hatten Besatzung und Passagiere die festlich geschmückte Anlegestelle samt Tribüne erblickt. Die Menschenmassen am Kai nahmen den Dampfer nun durch lautes Klatschen und Jubilieren in Empfang.

Kapitän Larsen sah von der Backbordnock hinüber zu der obersten Plattform der Tribüne und erkannte Alfred Möller, den Reedereigründer und Eigentümer der Albis. Möller hatte es sich zum Ziel gesetzt, das Blaue Band von den Briten zurückzuerobern – die Auszeichnung für die schnellste Überfahrt eines Passagierschiffes auf der Strecke New York–Hamburg.

Der Kapitän wusste, dass Alfred Möller keine Fehlschläge duldete. Wenn es welche gab, folgten umgehend Konsequenzen. All das ging Brun Larsen durch den Kopf, während er das Anlegemanöver überwachte. Er hatte keine Augen für den prächtig geschmückten Kai, die Blumengirlanden, die um die Duckdalben drapiert worden waren, die Wasserfontänen, die die Schlepper zum großen Vergnügen der Kinder in die Luft spritzten und die gelegentlich, je nach Windrichtung, einen feinen Regen über die Menschenmassen rieseln ließen und die Damen zum Kreischen brachten.

Die SS Albis hatte mittlerweile an den Landungsbrücken unter den gestrengen Augen von Alfred Möller festgemacht. Neben ihm stand Julius Seyffart – Prokurist der Reederei Möller Lloyd Shipping Company und seine rechte Hand – und schräg hinter ihnen Tessa, Möllers 22-jährige Tochter, die das Spektakel gelangweilt beobachtete.

Beim Herablassen der Gangway begrüßte die Kapelle die Angekommenen mit einem Marsch. Doch bevor der erste Passagier von Bord ging, eilte ein Depeschenläufer auf das Schiff. Als er wenige Minuten später wieder auftauchte und die Planken hinunterlief, wirkte er angespannt und ganz und gar nicht feierlich. Atemlos hastete er die Tribünenstufen empor zu Alfred Möller.

»Wir haben den Rekord verpasst«, flüsterte er ihm ins Ohr, aber dennoch laut genug, dass Tessa es hören konnte. »Um eine halbe Stunde. Der Sturm war schuld, sagt der Kapitän.«

Tessa sah, wie ihr Vater buchstäblich in sich zusammensackte. Diese dämlichen Wettbewerbe, dachte sie. Wofür waren die gut? Eine halbe Stunde schneller oder langsamer. Was machte das schon? Das brachte ihrem Vater nur Stress, was nicht gut für sein Herz war. Noch mehr ärgerte es sie allerdings, dass sie hier herumstehen musste, in einem zwickenden Kleid, mit dem Blick auf den Nacken von Julius Seyffart. Dieser dürre Hänfling, der binnen kürzester Zeit zur wichtigsten Figur im Unternehmen ihres Vaters aufgestiegen war und der versuchte, sich ihr bei jeder Gelegenheit über den schicklichen Abstand hinaus zu nähern. Lieber würde sie ihren Kopf freiwillig in einen Abfluss auf dem Hamburger Fischmarkt stecken, als seinem Gesicht nahe zu kommen.

Tessas Vater wankte einen Moment, bevor er seinen Schnurrbart zwirbelte und wieder Haltung annahm. Mit fester Stimme eröffnete er über das Mikrofon die Feierlichkeiten. Die Menge jubelte, und die Männer warfen ihre Hüte in die Luft. Den verpassten Rekord verschwieg er, die Reporter würden es nicht tun. Alfred Möller packte Tessa am Arm und zog sie die Stufen der Tribüne hinunter, anschließend durch die feiernden Leute hinauf zur Straße, wo sein Audi Imperator samt Chauffeur auf sie wartete. Die Festlichkeiten waren für sie vorbei.

Zum Glück, dachte Tessa, denn sie hasste repräsentative Anlässe. Doch die Teilnahme daran wurde von ihr als Tochter aus gutem Hause erwartet. Sie hingegen wollte sich vergnügen, tanzen und das Leben genießen, nur eben nicht bei solch steifen Veranstaltungen, sondern in den Kneipen und Tanzlokalen auf St. Pauli. Das war die Welt, nach der sie sich sehnte. Abend für Abend. Sie konnte es kaum erwarten, up’n Swutsch zu gehen. Aber vorher musste sie noch diesen widerlichen Julius Seyffart loswerden, der ständig um sie herumscharwenzelte. Er war Tessa und ihrem Vater gefolgt und hielt ihr nun mit übertrieben höflicher Geste die Tür zum Audi auf. Tessa stieg ein, ohne ihn eines Blickes zu würdigen. Er sollte wissen, dass sie sich niemals für ihn interessieren würde.

*

Mitten in der ausgelassen feiernden Menge stand Deng Han und wartete auf seinen Freund, der als Heizer auf der SS Albis angeheuert hatte. Doch der tauchte nicht auf, auch Stunden später nicht, als die Straßenkehrer die Reste der Feier wegfegten. Ratlos und enttäuscht wandte Deng Han sich vom Schiff ab und ging die Kaimauer entlang. Warum war sein Freund nicht auf dem Dampfer gewesen? War ihm etwas zugestoßen? Vielleicht war er in New York hängen geblieben, um dort nach Arbeit zu suchen. Hätte er ihm dann nicht wenigstens einen Brief geschrieben?

Betrübt stieg Deng die Stufen zur Stadt hinauf und kehrte ins Chinesenviertel zurück. Im Restaurant und Tanzlokal Neu-China hatte sich hoher Besuch aus der Hamburger Politik zum Essen angekündigt, und der Teig für die Nudeln musste vorbereitet werden. Woo Chong, der Besitzer des Restaurants und Herrscher über Chinatown, duldete keine Verspätung. Dafür hatte schon so mancher seinen kleinen Finger einbüßen müssen, und Deng wollte seinen gerne behalten.

5 Wiegeschritt und Damenblick

Die Kristallelemente des riesigen Kronleuchters von Palme und Söhne unter der Decke des Saals reflektierten das Licht wie von Tausend Sternen.

An den Tischen darunter versammelten sich die chinesischen Männer und ihnen gegenüber die Hamburger Frauen. Die Damen wie die Herren hatten trotz ihrer grundverschiedenen Herkunft eines gemeinsam: ihre Leidenschaft für den Tanz. Und ihre Neugier auf das Andere, Fremde, Unbekannte.

Herbert Kurtius, Inhaber der Tanzschule mit gleichem Namen, stand inmitten seiner Schüler auf dem knarzenden Parkett und wartete darauf, dass das aufgeregte Murmeln nachließ.

Er räusperte sich, und es wurde still. »Liebe Teilnehmer des heutigen Tanzkurses, ich begrüße Sie alle recht herzlich. Bevor ich Sie in die Welt des Langsamen Walzers einführe, kurz zwei Erinnerungen zur Etikette vorweg. Erstens: Die Herren fordern die Damen auf. Und zum Zweiten erwarte ich von den Herren, sich streng an die gesellschaftlichen Gepflogenheiten des Paartanzes zu halten, was bedeutet: kein unschicklicher Körperkontakt. Ich wiederhole«, Kurtius hob einen Zeigefinger in die Höhe, »kein Körperkontakt beim Tanzen, außer an den Händen. Die rechte Hand des Herren befindet sich beim Tanz zwischen den Schulterblättern der Dame und nur dort: Ich wiederhole«, erneut der in die Luft gereckte Zeigefinger, »ausschließlich zwischen den Schulterblättern. Die Dame legt ihre linke Hand auf der rechten Schulter des Herren ab. Jedweder davon abweichende Körperkontakt ist untersagt und wird mit dem Ausschluss vom Tanzkurs geahndet.«

Kurtius blickte streng in die Runde. »Ich bitte nun einen der chinesischen Herren, der der deutschen Sprache mächtig ist, meine Ansagen zu übersetzen.«

Einer der Männer stand auf, verbeugte sich vor Kurtius und wandte sich an seine Landsleute.

Kurtius legte äußersten Wert auf Disziplin. Dass ein perfekter Walzer so leichtfüßig aussah, lag daran, dass das Leichte zuvor hart erarbeitet worden war. Doch Kurtius’ Ansprüche an seine Tanzschüler hatten noch einen anderen Grund. Als einer der wenigen Tanzlehrer Hamburgs bot er Stunden an, in denen chinesische Männer, die zum Arbeiten und ohne Familie in die Hansestadt gekommen waren, Hamburger Frauen kennenlernen konnten. Was nach dem Tanzen geschah, interessierte Kurtius nicht. Es durfte nur auf keinen Fall bereits während seiner Veranstaltungen etwas Unschickliches passieren. Das würde seinen Ruf schädigen. Ohnehin wurden von den konservativen Kreisen der Stadt solche Tanzstunden scharf kritisiert. Manche forderten sogar, die Vermischung der Völker grundsätzlich zu verbieten. Kurtius, der selbst Kind einer österreichischen Mutter und eines dänischen Vaters war, konnte die Bedenken nicht verstehen, war aber bereit, sich danach zu richten.

Er setzte ein strahlendes Lächeln auf. »Wunderbar, dann beginnen wir.« Er gab seinem Assistenten, der an dem großen Grammophon saß, ein Zeichen. Der junge Mann legte die Nadel auf die Schellackplatte, und der Donauwalzer von Johann Strauss erklang.

»Ich zeige Ihnen nun, wie sich ein Galan verhält, wenn er eine Dame zum Tanz auffordert.« Zielstrebig steuerte Kurtius auf eine brünette Frau zu, blieb einen Meter vor ihr stehen, baute Augenkontakt auf und verbeugte sich formvollendet. »Gnädiges Fräulein, mein Name ist Herbert. Darf ich Sie zum Tanz auffordern?«

Die Angesprochene hielt sich kichernd die Hand vor den Mund und nahm den Arm an, den Kurtius ihr anbot.

»Verraten Sie mir Ihren Namen, Teuerste?«

»Greta«, antwortete die Frau.

Die beiden nahmen die Tanzhaltung ein.

»Zunächst der Grundschritt, meine Damen und Herren. Fräulein Greta und ich werden es Ihnen demonstrieren. Aufgepasst!« Kurtius nickte seiner Tanzpartnerin aufmunternd zu. »Den rechten Fuß rück, einen Schritt seit, den anderen Fuß heranziehen und schließen. Das Gleiche nach vorne, mit dem linken Fuß beginnend. Aufgepasst, es geht los! Vor, seit, schließen – rück, seit, schließen – vor, seit, schließen.«

Kurtius und Greta bewegten sich im Takt der Musik über das Parkett. Sie wiederholten die Schrittfolge einige Male, dann begleitete Kurtius die Frau an seinem Arm zurück an ihren Tisch, um sich sogleich an die Männer zu wenden. »So, meine Herren, jetzt bitte ich Sie nach allen Regeln der Kunst, die Damen zum Tanz aufzufordern.«

Gerade wollte der Übersetzer das Gesagte weitergeben, da gingen die chinesischen Männer schon schnellen Schrittes auf die Damen zu.

Xiao Liang befand sich auf halbem Weg zu den Tischen, als die Tür aufflog und eine Frau in den Tanzsaal platzte. Sie entschuldigte sich bei Kurtius und nannte als Grund eine »unaufschiebbare Verpflichtung«. Der Tanzlehrer grüßte gelassen zurück, auch wenn er Verspätungen nicht guthieß.

Xiao war augenblicklich fasziniert vom selbstbewussten Auftreten der jungen Dame mit dem kurzen blonden Lockenkopf und den strahlenden Augen. Sie trug ein taubenblaues Kleid und dazu passende unterarmlange Handschuhe aus Seide. Xiao trat an sie heran und forderte sie zum Tanz auf. Er wusste, dass man in dieser Stadt sein Glück selbst in die Hand nehmen konnte und dass Standesunterschiede hier weniger von Bedeutung waren, als er es aus seiner Heimat kannte.

Die junge Frau, die sich ihm als Tessa Möller vorstellte, nahm seine Aufforderung mit einem Lächeln an und fragte ihn, ob er gleich noch den nächsten Walzer mit ihr tanzen wollte. Diesmal mit erhöhtem Schwierigkeitsgrad, den Kurtius und Greta mit leichten Drehungen vorführten. Die Schüler taten es ihnen nach, und Xiao jubilierte innerlich. Welch ein herrliches Vergnügen, diese hübsche Frau in den Armen zu halten. Sie war geübt in den Schrittfolgen, und manchmal hatte Xiao das Gefühl, als führe sie und nicht er, wie es die Etikette vorsah. Aber es war ihm egal, er schwebte über das Parkett.

Als sie sich in einer Musikpause atemlos und leicht verschwitzt gegenüberstanden, nahm Xiao all seinen Mut zusammen. »Verehrtes Fräulein, dürfte ich Sie im Anschluss an den Tanzkurs auf ein Getränk im Restaurant Neu-China einladen?«

Tessa Möller warf lachend den Kopf zurück. »Sehr gerne dürfen Sie das. Ich hatte ohnehin vor, den Abend dort zu verbringen. Umso mehr freue ich mich nun auf charmante Gesellschaft.«

Xiao spürte, wie er rot anlief, und verneigte sich formvollendet. Glückseligkeit breitete sich in seinem Bauch aus.

Die Takte des nächsten Musikstücks setzten ein. Leichtfüßig glitten Tessa und Xiao durch den Saal, doch als sie an Kurtius vorbeikamen, griff die junge Frau den verdutzten Tanzlehrer plötzlich bei der Hand. »Kommen Sie, Herbert, wir wollen es auch einmal versuchen.« Sie löste sich aus Xiaos Griff, was ihn ein wenig irritiert und vor allem alleine zurückließ.

»Aber Fräulein Möller, was machen Sie denn?«, fragte Kurtius nervös, sein rechtes Augenlid zuckte.

»Was ich mache, lieber Herbert? Ich tanze mit Ihnen.«

Einige der Tanzpaare hielten inne, um ihnen zuzusehen.

»Fräulein Möller, mit Verlaub, Sie sind ja betrunken.«

»Na und? Kann man denn nicht tanzen, wenn man betrunken ist?«

»Wenn Ihr Vater davon erfährt, dass Sie hier …«

»Papperlapapp. Von wem soll er das denn erfahren? Nicht etwa von Ihnen? Und wenn schon … Soll er doch.«

»Sie wissen so gut wie ich, dass …«

Tessa blieb abrupt stehen und kündigte mit lauter Stimme an: »Damenwahl! Dafür brauchen wir einen fetzigen Shimmystatt des schnöden Walzers.«

Tessa gab dem jungen Assistenten am Grammophon ein Zeichen, der wiederum zu Kurtius hinüberblickte. Als der Tanzlehrer resigniert nickte, wurde unter Kichern und erwartungsvollem Gemurmel eine neue Platte aufgelegt.

»It’s Shimmy-Time«, rief Tessa. Und nun war es an ihr, den Anwesenden neue Tanzschritte beizubringen.

6 Ein guter Freund

»Was fällt dir ein?«, rief Woo Chong. »Scher dich nach unten, zurück in die Küche, du Wurm.«

Deng duckte sich. »Aber lieber Herr Chong. Ich frage Sie nur, weil ich um Ihre Güte weiß.«

»Du denkst, ich sei gütig? Wie ein Esel vielleicht?« Chong funkelte ihn an.

»Nein, nein, nein.« Deng duckte sich noch tiefer, denn er fürchtete den Zorn vom Besitzer des Neu-China. »Sie sind beliebt, Herr Chong, und haben beste Kontakte. Darüber sprechen hier alle.«

»Beste Kontakte, aha.« Chong hob eine Braue. Obwohl er ein Mann aus der Provinz Kanton war, sprach er sehr gut Mandarin. »Du willst mich also ausnutzen, mich und meine Kontakte. Und du wagst es, mir das offen ins Gesicht zu sagen?«

»Sie verstehen mich falsch, lieber Herr Chong.«

»Für wie dumm hältst du mich? Na warte, du Wicht!« Chong zog seinen rechten Schuh aus und warf ihn Richtung Deng. Der konnte dem Schuh zwar ausweichen, dem Türrahmen hinter sich aber nicht.

»Aiaiaiaiai.« Jammernd hielt er sich die Nase.

»Das ist ja nicht zum Aushalten«, wütete Chong hinter seinem wuchtigen Schreibtisch. »Sei froh, dass ich dir nicht alle Finger abschneiden lasse für deine Unverschämtheit.«

»Er ist mein Freund«, sagte Deng wimmernd. »Und er war bestimmt auf dem Schiff. Sonst hätte er mir einen Brief geschrieben. Ich bin sicher, dass ihm etwas zugestoßen ist. Ich bitte Sie. Eine einzige Nachfrage von Ihnen bei der Reederei, und ich wüsste, wo er …«

Woo Chong zog den zweiten Schuh aus. Alles geschah blitzschnell, obwohl der Boss vom Neu-China ein wahrhaftiger Hüne und aufgrund seiner Größe nicht sonderlich wendig war. Diesmal verfehlte der Schuh sein Ziel nicht und traf Deng am Kopf.

»Verschwinde. Geh mir aus den Augen«, brüllte Woo Chong.

Mit einer Hand an der Stirn taumelte Deng rückwärts durch den Glasperlenvorhang, der vor Chongs Tür hing. Beinahe hätte er sich in den teuren Perlsträngen verheddert, doch er fing sich und stolperte hastig die Treppe hinab. Er wollte nur weg von diesem angsteinflößenden Riesen mit seiner donnernden Stimme.

Deng rannte in den Hinterhof des Neu-China, wo er sich neben den eisernen Abfalltonnen auf eine Orangenkiste hockte. Seine Finger zitterten, als er seine letzte Zigarette aus der Brusttasche zog. Zum Glück hatte sie Chongs Angriff überlebt. Andächtig strich er über das Röllchen, riss ein Streichholz an und entzündete die Zigarette. Tief sog er den Rauch ein.

Was hatte er falsch gemacht? Die Gäste waren mit dem Essen sehr zufrieden. Das war gut. Zufriedene Gäste bedeuteten eigentlich einen zufriedenen Chef. Darauf hatte Deng gesetzt, damit Woo Chong ihm seinen kleinen Gefallen nicht ausschlug. Und dann das. Er zog erneut an der Zigarette und schaute hinüber zum Hofeingang. Unter dem Torbogen war eine Gestalt aufgetaucht, ein Mann in Uniform.

Nicht schon wieder, dachte Deng und überlegte, ob er aufspringen und in der Küche verschwinden sollte. Aber wenn er das tat, müsste er die Zigarette wegwerfen, denn in der Küche war das Rauchen strengstens untersagt. Egal, nun war es eh zu spät, der Mann im Torbogen hatte ihn gesehen. Also blieb er auf der Kiste sitzen, während der Mann auf ihn zu kam. Es war Peder Hansen. Wie sagten die Leute in Hamburg? Manchmal ging es vom Regen in die Traufe.

*

Ordnungspolizist Peder Hansen blieb in der Mitte des Innenhofs stehen und starrte den rauchenden Chinesen an, den er von heute Morgen kannte. Er fasste den Schlagstock hinter seinem Rücken fester und besah sich prüfend die Etagen der Mietshäuser. Manchmal wurden Polizisten mit Unrat beworfen.

Vor den Fenstern waren Wäscheleinen gespannt, auf denen Hemden, Bettlaken und Unterwäsche hingen. Ein alter Chinese lehnte sich auf den Fenstersims und schaute hinunter. Es stank erbärmlich nach Abfällen, Rattendreck und Urin. In manchen Straßen fühlte sich Peder unwohl, wenn er auf St. Pauli Streife ging, aber hier war es anders. Die Chinesen verhielten sich überwiegend zurückhaltend, stets darauf bedacht, nicht anzuecken. Ihre Köpfe und Blicke hielten sie gesenkt und wirkten dadurch unterwürfig. Doch Peder kannte ihre wahren Gedanken, die sie hinter den freundlichen Mienen verbargen. Die Chinesen waren durchtrieben und verrucht, dessen war er sich sicher. Und dass sie ohne Frauen lebten … das war ihm äußerst suspekt. Auch wenn sie fast alle als Heizer oder Seeleute nach Hamburg gekommen waren: Warum holten sie ihre Familien nicht nach? So viele Männer auf einem Haufen, das konnte nicht gut gehen. Das wusste er aus seiner Zeit bei der Armee …

Peder schüttelte den Kopf. Die einsamen Männer, wie der dort drüben auf der Kiste, wollten vergessen, was ihnen fehlte: die Heimat und die Familie. Deshalb rauchten die Chinesen das Zeug in ihren langen Pfeifen. Irgendwo verborgen in diesem Viertel. In Kellern und unterirdischen Gängen, vor den Augen der Polizei geschützt, musste sich das Opium befinden – und der Hinweis, wer Peders Bruder umgebracht hatte.

Der Chinese auf der Orangenkiste glotzte ihn an wie die Unschuld vom Lande. Irgendwas verbarg der doch. Das hatte Peder vorhin in dem Kellerloch deutlich gespürt. Der junge Mann, der bei ihm gewesen war, hatte sich eindeutig verplappert.

»He, du.« Peder deutete mit seinem Schlagstock auf den dürren Kerl.

»Meinen Sie mich?«, fragte dieser.

»Stell dich nicht blöd. Oder siehst du noch jemanden, den ich meinen könnte? Wie heißt du?« Peder marschierte mit knallenden Schritten auf ihn zu.

Augenblicklich erhob sich der Mann. »Ich heiße Deng, und ich habe nichts getan, Herr Wachtmeister. Nur gekocht, für eine große Gesellschaft im Neu-China. Viele ehrenwerte Gäste. Ich kann sehr gut kochen.«

»Es interessiert mich nicht, ob du kochen kannst. Was rauchst du da?« Peder entriss dem Chinesen die Zigarette und roch daran.

»Das ist gewöhnlicher Tabak, Herr Wachtmeister. Ich rauche nur Tabak. Mein Ehrenwort.«

Peder warf die Zigarette auf das Pflaster und trat sie aus. »Schluss damit. Jetzt mag es Tabak gewesen sein, aber heute Nacht rauchst du wieder Opium in einer von euren Höhlen.«

»Ich rauche kein Opium. Und ich weiß nicht, welche Höhlen Sie meinen«, sagte Deng in gebrochenem Deutsch.

Peder packte ihn am Kragen seines Hemdes und zog ihn zu sich heran. Deng war viel kleiner als er und wog fast nichts.

»Verkauf mich nicht für dumm. Ich weiß, dass es diese Opiumhöhlen gibt. Auch wenn sie bislang kein Polizist entdeckt hat.«

»Ich weiß nichts davon. Wirklich«, jammerte Deng. Er sah sich in alle Richtungen um und senkte die Stimme. »Ich kann mich mal umhören, wenn Sie wollen.«

Peder musterte den Chinesen. »Warum solltest du das tun?«

»Ich möchte keinen Ärger mit der Polizei.« Deng verzog die Lippen zu jenem falschen Lächeln, das Peder so hasste.

Er stieß den Mann zurück auf die Kiste. »Du hast doch gar keinen Ärger mit der Polizei. Oder hast du was ausgefressen?«

»Oh nein, nein, nein. Ich habe nichts angestellt, das können Sie mir glauben. Ich bin ein ehrlicher Mann.«

Peder stieß einen abfälligen Laut aus. »Sicher. Ein wahrer Ehrenmann, der seine Landsleute für die Polizei ausspäht.«

»Ich möchte Ihnen nur einen Gefallen tun.« Deng lächelte erneut.

Nun verstand Peder und strich sich über den Schnurrbart. »Klar. Eine Hand wäscht die andere, nicht wahr?«

Deng nickte eifrig. »Ein gutes Sprichwort. Ihr Deutschen habt sehr treffliche Weisheiten, fast wie beim großen Konfuzius.«

»Nun werd mal nicht frech, Bürschchen, sonst kommen wir nicht ins Geschäft.« Peder schwang warnend den Schlagstock.

»Das meine ich ernst.«

»Und was soll das mit diesem Konfuzirkus?«, hakte Peder nach.

»Das ist kein Zirkus, sondern ein Mann. Ein äußerst weiser. Er ist schon lange tot.«

Peder musterte Deng misstrauisch. »Ich warne dich. Wenn du mich anlügst oder dich über mich lustig machst, dann setzt es was mit dem Knüppel.«

Deng wedelte beschwichtigend mit den Armen. »Ich lüge nicht.«

Peder senkte den Schlagstock. »Also los, rede. Was willst du als Gegenleistung von mir?«

Deng sah sich erneut um, leckte sich nervös über die Lippen. »Ich habe einen Freund, der …«

Peder verzog das Gesicht. »Halt. Nicht weiterreden. Ich bin nicht von der Sitte, da kann ich nichts für dich tun.«

Deng lächelte schüchtern. »Nein, Sie verstehen mich falsch. Er ist nicht mein Liebhaber.« Deng wischte sich verlegen über den Nacken. »Bloß ein guter Freund aus der alten Heimat. Aus Shanghai. Er ist verschwunden.«

»Was meinst du mit ›verschwunden‹?«

»Heute ist ein Schiff angekommen, aus Amerika, New York.«

»Ich weiß. Die Albis. Warum erzählst du mir das?«, fragte Peder.

»An Bord des Schiffes war mein Freund. Er ist von China nach New York gereist und wollte weiter zu mir nach Hamburg. Ich habe auf ihn gewartet, aber er kam nicht. Er hat mir auch nicht geschrieben. Das hätte er getan, das weiß ich. Er hat als Heizer angeheuert. Schwere Arbeit, sehr gefährlich …«

Peder runzelte die Stirn. »Was willst du damit sagen? War er nun an Bord oder nicht?«

»Er war an Bord. Er muss auf dem Schiff gewesen sein.«

»Wieso bist du dir da so sicher? Vielleicht hat sein Brief aus New York Verspätung.«

Deng schüttelte den Kopf. »Nein, nein. So ist das nicht. Ich habe einen der anderen Heizer gefragt, und der hat ihn an Bord gesehen.«

»Ja, und weiter?«, fragte Peder. Seine Geduld war langsam am Ende. Der Chinese drückte sich viel zu umständlich aus. Verdammt, konnte er nicht einfach sagen, was er wollte?

»Mein Freund hat in New York auf der Albis eingeschifft, ist in Hamburg aber nicht angekommen. Ich habe an den Landungsbrücken auf ihn gewartet, er ist nicht aufgetaucht.«

»Dann ist er noch auf dem Schiff.«

»Nein, nein, kein Heizer ist mehr an Bord, das habe ich in Erfahrung gebracht.« Deng fuhr sich über seinen struppigen Schopf. Im Gegensatz zu vielen seiner Landsleute trug er sein Haar nach deutscher Mode kurz geschnitten.

»Ich verstehe immer noch nicht, was du mir sagen willst. Du erzählst mir doch bloß eine Geschichte, damit ich gnädig zu dir bin und dir nicht den Arsch versohle, wie du es verdient hättest.« Peder hob den Schlagstock.

Deng neigte ergeben sein Haupt. »Ich sage die Wahrheit, Herr Wachtmeister. Das ist keine Geschichte. Mein Freund ist weg, als hätte das Schiff ihn verschluckt. Ich glaube, Ban ist auf der Albis etwas zugestoßen. Ich weiß, dass die Heizer nicht gut behandelt werden. Bitte, können Sie mir helfen, herauszufinden, was mit ihm passiert ist?«

Peder erkannte, dass Deng kein Spielchen mit ihm trieb und die Sorge um seinen Freund echt war. Aber einem Chinesen würde er niemals helfen, egal, was er ihm anbot. Seine Landsleute waren für den Tod seines Bruders Claas verantwortlich, und dafür würde er sie bis an sein Lebensende hassen. Peder zögerte. War es möglich, dass dieser Kerl etwas über seinen Bruder wusste? Niemand konnte sagen, was ein Chinese hinter seinem undurchdringlichen Blick verbarg. Nein, Peder konnte ihnen nicht trauen, es war besser, sich nicht mit ihnen einzulassen.

»Ich kann nichts für dich tun«, sagte er. »Verzieh dich. Dein Boss bezahlt dich sicherlich nicht fürs Faulenzen.«

Dengs Körperhaltung spiegelte Enttäuschung wider.

Tja, der Kerl hatte wohl gedacht, er könnte ihn austricksen. Peder tippte sich an seinen Tschako. »Vergiss nicht: Die Polizei hat immer ein Auge auf dich. Und wehe, du belästigst einen von uns noch einmal mit deinem Dreck.« Mit entschlossenen Schritten stiefelte er aus dem Hof. Als er hinter sich ein leises Schluchzen hörte, stieß Peder ein missfälliges Grunzen aus. Diese Leute waren sehr gute Schauspieler. Man musste aufpassen, dass sie einem nicht plötzlich ein Messer in den Rücken rammten. Im Gehen drehte er sich um.

Deng hockte zusammengesunken auf seiner Orangenkiste und verbarg sein Gesicht in den Händen.

7 Eine Empfehlung aus Shanghai

Woo Chong hatte wieder auf dem thronartigen Sessel hinter seinem Schreibtisch Platz genommen. Das gepolsterte Möbelstück ächzte unter seinem Gewicht, denn der Kantonese war nicht nur groß, sondern liebte auch gutes Essen – und davon reichlich. Aber nicht nur das. Er liebte alles, was schön war. Sein Büro war mit den feinsten Antiquitäten und den edelsten Teppichen ausgestattet, an den Wänden und vor den Fenstern hingen Brokat- und Tuchwaren von erlesener Qualität.

Ein Vogel sang leise in einem Käfig neben dem Fenster, das zur Großen Freiheit zeigte, und in einer Ecke des Raumes stand ein kleiner Schrein mit einer Götterstatue. Chongs Diener schob den Perlenvorhang vor dem Eingang zur Seite und bedeutete einem jungen Mann, einzutreten.

Woo Chong musterte den Besucher vom gepflegten Scheitel bis zu seinen staubigen Schuhen. »Kommen Sie, setzen Sie sich.« Der Mann trug einen hellbraunen Anzug, der an den Ärmeln und dem Revers deutliche Verschleißspuren zeigte. Er war durchschnittlich groß und hielt sein Haupt geneigt, so wie es sich gehörte.

Trotzdem wusste Chong sofort, dass mit dem Kerl etwas nicht stimmte. War es sein Blick, der sowohl klug als auch verschlagen wirkte? Oder war es der kräftige Körper, den er unter seiner schäbigen Kleidung verbarg und dessen gut trainierte Muskeln nicht allein von der harten Arbeit auf den Schiffen stammen konnten? Außerdem passte die demütige Haltung nicht zu seinem Wesen, das sah Chong sofort.

Er bemerkte, dass der Mann sich verstohlen im Zimmer umblickte, bevor er sich auf dem Stuhl niederließ, auf den Chong mit großzügiger Geste gezeigt hatte.

»Vielen Dank, Herr Chong, dass Sie mich empfangen. Mein Name ist Li Lim, und ich komme aus …«

»… Shanghai. Das wurde mir bereits zugetragen.« Chong fixierte Li Lim, ließ keine seiner Regungen außer Acht. »Sie sind vor nicht einmal zwölf Stunden mit der Albis aus New York angekommen. Was also führt Sie so schnell zu mir?«

»Sie wurden mir empfohlen.«

Chong atmete tief ein. Welchen Trumpf hatte der Kerl im Ärmel? Ein Messer konnte es nicht sein, das hatte sein Leibwächter ihm zuvor abgenommen. Was also wollte er? »Würden Sie mir verraten, wer diese Empfehlung ausgesprochen hat?«

»Ein vertrauter Freund … aus der Heimat«, antwortete Li Lim zögerlich.

»Aus Shanghai?«

»So ist es.«

Chong lächelte gutmütig. »Mein lieber Herr Lim, ich lebe seit nunmehr 30 Jahren in Hamburg, zudem stamme ich aus Kanton. Das ist viele Hundert Kilometer von Shanghai entfernt. Ich wüsste nicht, wer mich dort empfehlen sollte.«

»Nun, ich denke, Sie genießen einen ausgezeichneten Ruf, und das nicht nur in Hamburg, sondern auch über die Landesgrenzen hinaus«, entgegnete Li Lim.

Chong betrachtete ihn eine Weile. Eigentlich sollte er den Kerl hinauswerfen, er war dreist, und wer sich so verhielt, bekam seinen Zorn zu spüren, so wie dieser Wurm Deng Han wenige Minuten zuvor. Doch Chongs Neugier siegte. »Also gut, Herr Lim. Kommen wir zu dem Grund, weswegen Sie hier sind. Bitte, sprechen Sie.«

»Ich möchte ein Geschäft mit Ihnen abschließen. Der Mann in Shanghai erwähnte, dass Sie gerne mit exklusiven Stücken Handel treiben.« Li Lim sagte dies ohne Wertung. Er zog ein zusammengefaltetes Seidentuch aus seiner Jacketttasche. Dabei beobachtete er den beleibten Kantonesen aus den Augenwinkeln. Woo Chong war in viele undurchsichtige Geschäfte verstrickt, die bis in das Reich der Mitte reichten. Das hatte man Li in Shanghai mit auf dem Weg gegeben. Wenn er seinen Auftrag ausführen wollte, musste er sich mit Chong gutstellen, alles andere wäre ungesund.

Chong war im Vergleich zu den oberen Köpfen der Grünen Bande ein eher unwichtiger Unterweltboss, dazu noch im unbedeutenden Europa, aber die Grüne Bande herrschte in Shanghai, weshalb Li Lim in Hamburg allein auf sich gestellt war. Er würde sehen müssen, wie er zurechtkam. Würde den unbedarften Arbeiter mimen und demütig um Anstellung betteln. Nur so würde er in die eingeschworene Gemeinschaft von Chinatown aufgenommen werden. Eine Voraussetzung, die für seinen Auftrag unerlässlich war.

Vorsichtig faltete er das grüne Seidentuch auseinander und schob es über den Tisch zu dem Kantonesen. »Ich habe etwas mitgebracht, das Sie interessieren könnte.«

Der Unterweltboss lehnte sich vor. Die Ketten um seinen Hals klirrten leise, und seine mit Ringen besetzten Hände schabten über die Tischplatte. Die Nägel seiner beiden kleinen Finger waren lang wie die Krallen eines bengalischen Tigers. Chongs Augen weiteten sich. Dass der Stein wertvoll war, erkannte der erfahrene Händler sofort.

»Oh«, sagte er, nahm den Rubin zwischen die Finger und griff nach der in Gold gefassten Lupe, die an einer Kette um seinen Hals hing. »Hmm, sehr schön, sehr schön.« Er kratzte mit dem Rubin über ein Wasserglas, was ein äußerst unangenehmes Geräusch hervorrief, das aber weder Chong noch Li störte. Lediglich der in schwarz gekleidete Diener des Kantonesen, der neben dem Schreibtisch stand, verzog das Gesicht.

»Der Stein schneidet das Glas. Also ist der Rubin echt.«

»Natürlich ist er echt. Was denken Sie?«, entgegnete Li empört.

Chongs Lippen dehnten sich zu einem wissenden Lächeln. »Sie müssen mein Misstrauen verzeihen, lieber Herr Lim. Ich kenne Sie nicht. Sie kommen aus Shanghai, wo ganz andere Kräfte walten als in Hamburg. Gefährliche Kräfte. Da gilt es, wachsam zu sein. Außerdem haben wir hierzulande ein Sprichwort: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.«

Li Lim schob sein Kinn vor. »Wären wir in Shanghai, hätten Sie jetzt mit einer üblen Strafe zu rechnen, weil Sie mich des Betrugs bezichtigen.«

»Aber wir sind nicht in Shanghai, oder?«, sagte Chong mit säuselndem Ton.

Li zog das Tuch mit dem Stein zu sich heran. »Sie haben sich von der Echtheit des Rubins überzeugt. Sind wir im Geschäft?«

»Sicher, lieber Herr Lim, sicher.« Chong lehnte sich in seinem Sessel zurück, wodurch der ein bedenkliches Knarzen von sich gab. »Hatten Sie an einen bestimmten Betrag gedacht, bevor Sie mich kontaktiert haben?«

»Nun, ich bin kein Experte, nur ein einfacher Seemann …«

Chong lachte laut auf. »Ein einfacher Seemann mit einem Freund in Shanghai, der mich kennt. Der dazu einen Rubin von exzellenter Qualität besitzt. Ich verstehe.«

»Ich habe den Stein beim Kartenspielen in New York gewonnen. Ich bin ein guter Spieler und will in Hamburg mein Glück versuchen. Außerdem muss ich meine Miete bezahlen und von irgendetwas leben.«

Die Erheiterung auf Chongs Miene wandelte sich in ein kaltes Starren. Er streckte seine Finger noch einmal nach dem Stein aus, drehte ihn zwischen Daumen und Zeigefinger und betrachtete ihn mit der Lupe.

»Ich gebe Ihnen 100 Reichsmark für den Rubin«, sagte er, ohne aufzublicken.

Jetzt war es an Li, amüsiert aufzulachen. »Ich kenne mich mit der hiesigen Währung aus, Herr Chong. Ihr Angebot ist, gelinde gesagt, eine Beleidigung.«