9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Alle Toten fliegen hoch

- Sprache: Deutsch

Was passiert, wenn man durch einen gesundheitlichen Einbruch auf einen Schlag aus dem prallen Leben gerissen wird? Kann das Erzählen von Geschichten zur Rettung beitragen? Und kann Komik heilen? Nachdem der Erzähler Joachim Meyerhoff aus so unterschiedlichen Lebenswelten berichtet hat wie einem Schüleraustausch in Laramie, Amerika, dem Aufwachsen auf einem Psychiatriegelände, der Schauspielschule und den liebesverwirrten Jahren in der Provinz, gerät der inzwischen Fünfzigjährige in ein Drama unerwarteter Art. Er wird als Notfall auf eine Intensivstation eingeliefert. Er, der sich immer durch körperliche Verausgabung zum Glühen brachte, die »blonde Bombe«, für die Selbstdetonationen ein Lebenselixier waren, liegt jählings an Apparaturen angeschlossen in einem Krankenhausbett in der Wiener Peripherie. Doch so existenziell die Situation auch sein mag, sie ist zugleich auch voller absurder Begebenheiten und Begegnungen. Der Krankenhausaufenthalt wird zu einer Zeit voller Geschichten und zu einer Zeit mit den Menschen, die dem Erzähler am nächsten stehen. Er begegnet außerdem so bedauernswerten wie gewöhnungsbedürftigen Mitpatienten, einer beeindruckenden Neurologin und sogar wilden Hamstern. Als er das Krankenhaus wieder verlassen kann, ist nichts mehr, wie es einmal war. Joachim Meyerhoff zieht alle literarischen Register und erzählt mit unvergleichlicher Tragikomik gegen die Unwägbarkeiten der Existenz an.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 464

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

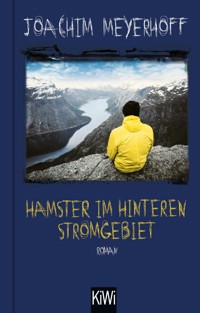

Joachim Meyerhoff

Hamster im hinteren Stromgebiet

Alle Toten fliegen hochTeil 5

Roman

Kurzübersicht

Buch lesen

Titelseite

Über Joachim Meyerhoff

Über dieses Buch

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Hinweise zur Darstellung dieses E-Books

zur Kurzübersicht

Über Joachim Meyerhoff

Joachim Meyerhoff, geboren 1967 in Homburg/Saar, aufgewachsen in Schleswig, war vierzehn Jahre lang Ensemblemitglied des Wiener Burgtheaters. In seinem sechsteiligen Zyklus »Alle Toten fliegen hoch« trat er als Erzähler auf die Bühne und wurde zum Theatertreffen 2009 eingeladen. Seine Romane wurden mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Seit 2019 ist Joachim Meyerhoff Ensemblemitglied der Berliner Schaubühne.

zur Kurzübersicht

Über dieses Buch

Was passiert, wenn man durch einen gesundheitlichen Einbruch auf einen Schlag aus dem prallen Leben gerissen wird? Kann das Erzählen von Geschichten zur Rettung beitragen? Und kann Komik heilen?

Nachdem der Erzähler Joachim Meyerhoff aus so unterschiedlichen Lebenswelten berichtet hat wie einem Schüleraustausch in Laramie, Amerika, dem Aufwachsen auf einem Psychiatriegelände, der Schauspielschule und den liebesverwirrten Jahren in der Provinz, gerät der inzwischen Fünfzigjährige in ein Drama unerwarteter Art. Er wird als Notfall auf eine Intensivstation eingeliefert. Er, der sich immer durch körperliche Verausgabung zum Glühen brachte, die »blonde Bombe«, für die Selbstdetonationen ein Lebenselixier waren, liegt jählings an Apparaturen angeschlossen in einem Krankenhausbett in der Wiener Peripherie. Als er das Krankenhaus wieder verlassen kann, ist nichts mehr, wie es einmal war. Joachim Meyerhoff zieht alle literarischen Register und erzählt mit unvergleichlicher Tragikomik gegen die Unwägbarkeiten der Existenz an.

KiWi-NEWSLETTER

jetzt abonnieren

Impressum

Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln

© 2020, 2022, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln

Covergestaltung: Rudolf Linn, Köln

Covermotiv: © DEEPOL by plainpicture/Alexey Karamanov

ISBN978-3-462-30130-4

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Inhaltsverzeichnis

Widmung

Abbildung

Prolog

Die blonde Bombe halbiert sich

Und der Gewänder flatternde Bänder

This Stroke Unit is for you

Armer Tropf am Tropf

Das funktioniert einfach nicht da oben

Peer Gynt im Bruderglück

Herr Doktor, mein Kissen brennt

Im eigenen Hintern überwintern

Menschen im Gehege

Eine Lichtschranke zu viel

Asthma in Afrika

Alle Bilder finden mich

Wenn es tausend Tausendfüßler regnet

Läuse

In memoriam Flecki

Zwei Skelette treffen sich im Grab

Platzwunde im Paradies

Weltreise auf engem Raum

Ein Dach über dem Kopf

Sauber wie noch nie

Auf nach Anatolien

Innen brodeln, außen jodeln

Schleim, Haare, Hades

Entlassung

Leseprobe »Man kann auch in die Höhe fallen«

Für Franziska

Vier Monate und ein paar zerquetschte Tage nach meinem einundfünfzigsten Geburtstag musste ich ins Krankenhaus. Notfall. Noch immer erfüllt mich diese Tatsache mit Staunen und stets aufs Neue – drei-, viermal am Tag – erschrecke ich, werde ich zornig, dass das, was passiert ist, mir passiert ist und ich es mir nicht nur ausgedacht oder gelesen habe. Ich würde die Diagnose gerne geheim halten. Gar nicht so sehr vor den anderen, eher vor mir selbst. Sie hat etwas Brutales und ich scheue davor zurück, den Vorfall beim Namen zu nennen, denn die genaue Bezeichnung klingt wie ein gezogenes Schwert, das nicht lange fackelt, und die Bilder, die sie heraufbeschwört, sind furchtbar. Natürlich wusste ich, dass ein Lebensfaden jederzeit reißen kann. Dennoch möchte ich davon erzählen, wie es ist, wenn die Selbstverständlichkeit der Existenz von einem Moment auf den anderen abhandenkommt. Man eben noch das war und jetzt dies sein soll. Und ganz nebenbei ist das Schreiben eine gute Übung für meine linke Hand, deren Finger noch zittrig sind. Sie erinnern sich nur noch vage an die Positionen der Buchstaben auf der Tastatur und geben ihr Bestes, nicht vorbeizufliegen. Somit ist der Parcours gesteckt. Mit der Rechten wird gedichtet, mit der Linken trainiert.

Die blonde Bombe halbiert sich

Während ich mit meiner vor wenigen Wochen volljährig gewordenen Tochter an einer Hausarbeit über Bipolarität arbeitete, wurde mir plötzlich übel. Ich stöhnte leise auf, eher nachdenklich als besorgt, und kniff die Augen zusammen. »Alles klar, Papa?« »Mir wird gerade ein bisschen komisch. Geht sicher gleich wieder.« Ich musste den Blick vom Computer abwenden, da sich mein Unwohlsein direkt aus der unangenehmen Lichtintensität des Bildschirmes zu speisen schien. Ich sah auf und innerhalb der nächsten Sekunden zerfiel der Raum um mich herum. In den Wänden der Küche begannen Partikel zu zucken, zappelnde Einzeller aus Licht teilten und vermehrten sich und wuselten herum wie Mikroorganismen unter dem Mikroskop. Die Oberflächen wurden unscharf und sanfte Wellen schwappten durchs Mauerwerk. Zwei großformatige Fotografien meiner Töchter gerieten in Bewegung, ihre Gesichter trieben wie in einem Horrorfilm unter einer milchigen Eisdecke auf und davon. Die Zimmerdecke erschlaffte, hing durch und blähte sich mir entgegen. Ich spürte die Wölbung meiner Augen. Um nicht vom Stuhl zu kippen, legte ich die Handflächen auf die Tischplatte. Mein linkes Bein fing sanft zu kribbeln an, auf dem Schienbein eine Ameisenstraße, dann stärker und verlor seine für mich eindeutige Position im Raum. Mit einer prickelnden Entladung wich schlagartig alle Kraft aus dem linken Arm. Obwohl ich versuchte, meine Handflächen weiter auf das Holz zu pressen, drehte sich die eine auf den Rücken. Ich betrachtete das mit Schrecken, da es tatsächlich so aussah, als würde meine linke Hand nun sterben, als hätte sie einen Schuss abbekommen und sich wie ein Soldat im Feld einer schweren Verwundung ergeben. Nie wieder würde ich diese Hand bewegen können, war ich mir sicher. Mein Kopf sirrte, schrill und ungut, und in die Gedanken hinein fiel ein gleißendes Licht, wodurch sie wie Luftspiegelungen zerflimmerten. Links verschwand in dieser Welle mein halbes Gesicht. Die Empfindung in Ober- und Unterlippe wurde vertikal geradezu chirurgisch durchtrennt. Rechts mein alter Mund, links kein Mund mehr, dafür ein unter und auf der Haut den Schwung meiner Lippen verwischendes Summen. »Ist wirklich alles klar, Papa?«, fragte meine Tochter und ich antwortete leise: »Mir geht es nicht gut.« Es war mir absurderweise leicht peinlich, mit etwas derart Drastischem unsere Arbeit zu stören. »Ich brauche einen Krankenwagen.« »Was hast du?« »Ich glaube, ich bekomme gerade einen Schlaganfall. Ich muss sofort ins Krankenhaus.« Das war eine Formel, die ich offensichtlich verinnerlicht hatte. Jede Sekunde zählte nun. Schlaganfall und Eile waren unzertrennliche Begriffe. Zeit ist Hirn! Dieser Slogan hatte monatelang auf Plakaten in Wien geprangt. Schon lange hatte ich nicht mehr am Küchentisch in der Wohnung meiner Töchter gesessen, da ich von ihrer Mutter seit vielen Jahren getrennt war und dieses Verhältnis immer noch von grausamen Verwerfungen und tastenden Annäherungen bis hin zu freundschaftlicher Zuneigung geprägt war. Gerade hatten wir wieder eine Phase totaler Funkstille hinter uns gelassen und waren einander nah. Die Verletzungen, die ich ihr zugefügt hatte, waren so tief gewesen, dass ich sehr wohl verstand, dass jederzeit alles erneut explodieren konnte, und das, obwohl wir bereits ewige elf Jahre getrennt waren. Aber ihr Anrecht auf Vulkanausbrüche blieb bestehen. Natürlich haderte ich mit der Willkür der Eruptionen, aber sie gehörten zu uns. Ich mochte es, dass wir durch die Kinder verbunden waren und uns etwas beieinanderhielt, das nicht den Launen der Zuneigung unterworfen war. Und dennoch waren elf Jahre eine lange Zeit. Meine elfjährige Tochter kam aus ihrem Zimmer, geriet in Panik, mich in einem derart desolaten Zustand zu sehen, und rannte, Tränen schluckend, um mich herum. Sie hat ein schönes und erstaunlich großflächiges Gesicht für ihr Alter und sämtliche Gefühle bilden sich in ihren Zügen überdeutlich ab. Schon Minuten bevor sie zu weinen beginnt, kann ich den Kummer heraufziehen sehen. Mir ging es sekündlich schlechter. Die Mutter meiner Töchter kam in die Küche, zwang sich zur Ruhe und versuchte, mich zu beruhigen, bat mich darum, etwas zu trinken, mich hinzulegen. Doch auch wenn ich es gewollt hätte, ich konnte mich nicht bewegen. Sie telefonierte. Es kostete alle Mühe, meinen halben Körper auf dem Stuhl zu halten und über die wegradierte Seite nicht in Panik zu geraten. Ich hatte Sorge, kotzen zu müssen. »Wann kommt denn der Krankenwagen?« »Gleich da! Die sind gleich da, Papa. Mama hat ja gerade erst angerufen.« Bereits in diesen ersten Momenten beruhigte mich der Anblick meiner älteren Tochter auf geradezu magische Weise. Ihre großen, wunderschönen Augen strahlten mich an. Sie trägt Kontaktlinsen, und auch wenn sie keinen Silberblick hat, sieht man doch, dass ihre Sehschwäche mit über fünf Dioptrien enorm ist. Natürlich erkannte ich auch in ihren Augen Angst, aber sie blickte mich so offen und stark an, dass meine Verzweiflung nicht eskalierte. »Wird alles gut, Papa. Mein liebster, liebster Papa, es wird alles gut.« Ich nickte. Diese winzige Neigung des Kopfes fühlte sich an, als würde ich kopfüber in einer Schiffsschaukel über den Scheitelpunkt kippen. Und dann folgte ein Salto des Zimmers mit mir als Dreh- und Angelpunkt. Mit der rechten Hand hatte ich die Tischkante gefunden und umklammert, den rechten Fuß stemmte ich wie bei einer Vollbremsung gegen die wild an mir zerrende Desorientierung auf den Küchenboden. Der linke Fuß tapste mal hierhin, mal dorthin, steppte führerlos herum. Ein verstörender Anblick außerhalb meiner Einflussnahme. Es sah aus wie in einem Trickfilm, in dem einzelne Gliedmaßen ein Eigenleben führen und beispielsweise nach einem vehementen Richtungswechsel des Oberkörpers die Beine abreißen, weiterrennen und vom Torso wieder eingeholt werden müssen. Meine linke Hand lag wie amputiert herum und gehörte nicht mehr zu mir. »Wann kommt der Krankenwagen?« »Die sind unterwegs.« Die Mutter meiner Kinder legte mir die Hand auf die Schulter, was angenehm und irritierend zugleich war. Schon lange hatte ihre Hand dort nicht mehr gelegen. »Mir geht’s nicht gut.« Sprechen kann ich immerhin, dachte ich. Um mich zu vergewissern, dass meine Erinnerung nicht gerade dabei war, zu kentern und für immer in der Tiefsee zu versinken, machte ich einen Selbsttest und suchte nach irgendwelchen Textzeilen. Absurderweise verhakte ich mich in einem Schlager, an den ich Jahrzehnte nicht mehr gedacht hatte, den aber die Attacke nun freigeschaltet zu haben schien. Ich sang innerlich: Wenn du denkst, du denkst, dann denkst du nur, du denkst, ein Mädchen kann das nicht. Schau in meine Augen und dann schau in mein Gesicht. Das ging gut. Die Reihenfolge der Worte stimmte. Oder nicht? Gleich noch mal. Wenn du denkst, du denkst, dann denkst du nur, du denkst. »Juliane Werding«, flüsterte ich. Alle sahen mich besorgt an. Meine kleine Tochter fragte mich, was ich gesagt hätte, und ich wiederholte es. »Juliane Werding!« Exotisch blieben die Worte in der Luft hängen. Ich dachte schneller. Und dann noch mal. Funktionierte. Und doch verpuffte die Gewissheit über die Richtigkeit der Zeilen bereits mit der letzten Silbe. War denken jetzt wie schwimmen? Würde ich ertrinken, wenn ich für einen Augenblick mit dem Erinnern aufhörte? War die Katastrophe im Gehirn vielleicht mit einem »Best of Verschüttet« zu beheben? Was, überlegte ich, muss ich jetzt denken, um auch in Zukunft denken zu können? Oder war das schon genau die Art wirrer Gedanken, die mich von nun an begleiten würden? Komm, forderte ich mich auf, denk an etwas, das seit Jahrzehnten vollkommen ungedacht geblieben ist. Auch Gehirne sind voller Fossilien. Wenn du eine vor Ewigkeiten abgelegte Erinnerung findest, kannst du sicher sein, dass auch die unzugänglichsten Winkel deines Archivs nicht eingestürzt sind. Ich hörte und roch meine kleine Tochter hinter meinem Rücken atmen. Sie putzt ungern Zähne und liebt Salami. Mein Kopf wollte in Ruhe gelassen werden und doch zwang ich mich zu denken, mich durch das Wirrwarr aus Angst und Taumel hindurchzudenken. Meine Töchter und ihre Mutter rückten nah an mich heran. Je eine Hand in der Luft, um mich zu beruhigen oder im Notfall zu stützen, so wie man Betrunkene, die nicht angefasst werden möchten, nach der Sperrstunde aus der Kneipe geleitet. Alle drei setzten sich, standen aber sofort wieder auf, extrem ruckartig, wie ich fand, und liefen kreuz und quer in der Küche herum. Ihre Körper hinterließen schweifartige Schlieren in der Luft, verblassende Kondensstreifen, gespeist aus den Farben ihrer Kleidungsstücke. »Wie lange wird es dauern?« Ich bekam keine Antwort oder hörte sie nicht. In meinem linken Innenohr rangierte ein Knarzen vor und zurück. Oder hatte ich die Frage nur gedacht und gar nicht ausgesprochen? Ich konzentrierte mich, steckte mein Hirn in den Spitzer. Ich musste mich durch Erinnerungen wiederbeleben, mir selbst eine Hirnmassage verpassen. Nimm einfach alles, was aufblitzt, forderte ich mich auf, und präzisiere es! Was kleines Heiteres, damit dich die Zeit nicht totschlägt. Ich bin sieben und in der Förderklasse für Legastheniker. Wir spielen Teekesselchen raten. Ich nehme Schmied – den, der Pferde beschlägt, und den Kette rauchenden Bundeskanzler. Alle raten, ein ewiges Hin und Her, keiner kommt drauf. Tolles Gefühl. »Also gut«, sage ich und lüfte mein Geheimnis: »Der Hufschmied und Helmut Schmied.« »Der heißt Schmidt«, fährt mich die Lehrerin genervt an: »Das ist doch kein Teekesselchen!« Sie schrieb die beiden Worte an die Tafel. Schmidt und Schmied. Direkt untereinander, aber ich konnte keinerlei Unterschied erkennen.

Noch Jahrzehnte später ploppte meine Enttäuschung zuverlässig auf. Mit Legasthenikern Teekesselchen raten spielen! Was für eine Gemeinheit. Immerhin, immerhin, dachte ich, denken geht. Und beschloss: besser bewegungshalbiert denken können als fidel, aber erinnerungsamputiert herumrennen. »Wann kommt denn dieser Krankenwagen endlich?« Die Mutter meiner Kinder drückte ihre Zigarette aus, deren Rauch sie rücksichtsvoll weit aus dem Fenster gelehnt um die Ecke geblasen hatte, und rief erneut bei, wie es in Österreich wesentlich verheißungsvoller heißt, »der Rettung« an. Doch meine Rettung ließ auf sich warten, nahte nicht. Mutter meiner Kinder ist schon ein verlogener und letztendlich herabwürdigender Ausdruck. Die Frau, mit der ich mal gelebt, mit der ich zehn Jahre verbracht, mit der ich zwei Töchter habe, wird da brutal weggeschnitten und rückstandslos ins Mutterfach verfrachtet. Aber Ex geht noch weniger. Da saust stets die Guillotine mit hinunter, in der die Ex exekutiert wird, da bleibt dann nicht einmal die Mutter übrig. Meine kleine Tochter kam zu mir und streichelte mir über den Rücken. Es erstaunte mich ein wenig, wie ihre Berührung an einer genauen Linie zwischen meinen Schulterblättern ins Nichts hinüberglitt. Mitten in der Welt wird etwas unsichtbar und dann wieder sichtbar. Mein Rücken konnte zaubern und eine Kinderhand verschwinden lassen. Meine Zunge fühlte sich rau und geschwollen an. Wie eine Tierzunge, dachte ich, wie die einer uralten Schildkröte vielleicht. Die verschiedensten Tierzungen kamen mir in den Sinn, leckten mir durch die Gedanken. Unser Hund hatte im Zungenrosa schwarze Flecken. Haben die Römer tatsächlich Nachtigallenzungen gegessen? Als Kind hatte ich meine Hand in das noch zahnlose Maul eines Kälbchens gesteckt. Es saugte mit Wildheit und es war mir unmöglich, meine Hand zwischen dem rauen Gaumen und der pumpenden Zunge wieder herauszuziehen. Ich begann zu weinen. Das Kälbchen verdrehte vor Gier seine großen Augen, sabberte und lutschte stoßweise. Meine Mutter kam, zerrte an meinem Arm und versuchte, das Maul aufzubiegen. Schließlich griff sie dem scheinbar völlig ausgehungerten Tier in die Nasenlöcher, riss an dessen Schnauze herum und es öffnete seine Kiefer. Blau angelaufen und vollgesabbert zog ich meine Hand aus seinem Schlund heraus. Ich weinte den ganzen Weg bis zum Haus und hielt die tropfende Hand in die Höhe, trug sie durch das Dorf wie eine ekelhafte Standarte.

Warum dachte ich ausgerechnet jetzt an banale Kindergeschichten? Gab es da nichts der Hirnkatastrophe Angemesseneres? Immer wieder rannte meine kleine Tochter zum Fenster, um Ausschau nach der Rettung zu halten. Sie trug ein kariertes Hemd mit Krawatte, die Haare streng zum Zopf gebunden. Dazu ihre Brille! Sie sah aus wie ein Zauberlehrling in Aufruhr. Einer ihrer beiden oberen Schneidezähne steht hinter der Zahnreihe, wird mehr und mehr von den anderen zurückgedrängt und hätte längst mit einer Spange korrigiert werden müssen. Eines der vielen Themen, über das ich durch die Trennung mein Mitspracherecht eingebüßt hatte. Plötzlich rief sie: »Er ist da!« Ich hielt die Hand meiner ältesten Tochter fest und klammerte mich an ihren Blick, der mich immer auch ein wenig an den Blick meines mittleren Bruders erinnert, der schon so viele Jahre nicht mehr lebt. Ich bin tatsächlich inzwischen weit mehr als doppelt so alt wie er, seit er mit einundzwanzig Jahren bei einem Autounfall verstarb. Schon fünfunddreißig Jahre durfte ich länger leben als er. Schon fünfunddreißig Jahre hab ich mich biografisch von ihm entfernt. Schon seit fünfunddreißig Jahren versuche ich verzweifelt, sein Verblassen aufzuhalten. Bis heute habe ich seinen Verlust nicht bewältigt und den Schock über seinen brutalen Tod in mir eingefroren. Auch er hatte genau wie meine Tochter sehr schlechte Augen und nach zig Modellen abenteuerlicher Brillengestelle bekam er Kontaktlinsen. Seine massive Kurzsichtigkeit war im Gesicht meiner Tochter wiederauferstanden. Wofür sie mir einerseits leidtat, andererseits war ich aber auch oft von dieser Blickverwandtschaft gerührt. Ich hörte Stimmen im Treppenhaus. Der in den Abstellraum weggesperrte Hund bekam einen Kläffanfall. Das hochfrequente Bellen ließ eine ganz bestimmte Region in meinem Kopf schmerzen, die ich noch nie zuvor derart separiert wahrgenommen hatte.

Zwei Sanitäter kamen in die Küche gepoltert. Schleppten eine nie zuvor gesehene Art Krankensänfte herein. Ihr professioneller Pragmatismus kam mir vom ersten Moment an gestelzt vor. Sie hatten das natürlich gelernt, diese freundliche Sachlichkeit, aber ich spürte bei einem der beiden eine gewisse Unsicherheit. Lange, war ich mir sicher, ist der noch nicht dabei. Mir wurde in die Pupillen geleuchtet. Mein Zustand hatte sich in den letzten Minuten stetig verschlechtert und die motorische Entmündigung schritt weiter voran. Ich war zwar klar im Kopf und konnte sprechen, aber die gesamte linke Seite war wie von einer schweren Last erstickt und drohte mich durch ihre unkontrollierbare Schlaffheit vom Stuhl zu ziehen. Die Gravitation hatte etwas Bösartiges und zerrte gierig am geschwächten Teil herum. Ich fasste mir mit der rechten Hand ins Gesicht, massierte die Haut und versuchte zu ertasten, ob mein Mundwinkel herabhing, ob mich das für Halbseitenlähmungen typische Erscheinungsbild bereits verunstaltet hatte. Doch ich konnte keinerlei Verzerrung feststellen. »Können Sie den linken Arm bewegen?« Ich schüttelte den Kopf und wurde durch die Bewegung abermals von einem heftigen Über- und Nachschwappen des Raumes überrollt. Mir wurde schwindelig. So schwindelig wie noch nie. Die Winkel des Zimmers schwangen auf und zu, schnappten nach mir. Die gesamte Geometrie des Raumes war in Auflösung begriffen und drehte mich durch die Mangel. Gegenstände und Wände gaben ihre feste Form auf, fransten aus, wucherten in- und übereinander, schmolzen, verflüssigten sich und schlugen über mir zusammen, verschluckten mich. So, das war es, dachte ich, jetzt kotz ich und kipp um. Doch dann beruhigte sich der Raum wieder, gewann an Kontur und der halbe Mensch, den ich noch spürte, kauerte nach wie vor am Tisch. Für Momente war mir gewesen, als ob zwei verschiedene Arten von Anziehung auf mich eingewirkt hätten. Die eine Kraft hatte alles Physische nach unten wegsacken lassen, die Organe wie aus einem großen Eimer einfach auf die Fliesen geleert, die andere Kraft aber hatte alle Bilder und Gedanken nach oben weggesogen. Die Finger der linken Hand, der ganze linke Arm hatten ihre Form verloren und brannten lichterloh. Die Sanitäter klappten ihre Koffer auf und sortierten Gerätschaften auf den Tisch. Der ältere war beleibt, schnaufte und war unzweifelhaft der Chef, der Ich-habe-schon-alles-gesehen-Typ, der jüngere hingegen war vermutlich ein Zivildienstleistender oder, wie es im Österreichischen, die Unterwürfigkeit betonend, heißt: ein Zivildiener. Er hatte am Unterarm eine Tätowierung, ein Dreieck, das eine Pizzaschnitte samt einer Scheibe Salami und einem Champignonumriss darstellte. Selbst in meinem besorgniserregenden Zustand wunderte ich mich über die stümperhafte Selbstverschandelung. Wer tätowiert sich freiwillig ein Stück Pizza in die Haut? Mir fiel ein, dass mir meine älteste Tochter genau diesen Trend einmal zu erklären versucht hatte. Keine farbenfrohen Drachen oder asiatischen Schriftzeichen seien mehr in Mode, sondern selbst oder von Freunden gestochene Motive. Man sitzt im Park, hatte sie geschwärmt, trinkt Bier, kifft ’ne Runde und braucht nichts weiter als eine Nadel und die Patrone aus dem Füller. »Einer aus meinem Jahrgang«, berichtete sie, »hat sich ein Eis tätowiert.« »Toll.« »Und eine Freundin von mir eine Brezel.« »Eine Brezel? Das kann nicht dein Ernst sein? Als ich so alt war wie du, haben sich viele das Yin-und-Yang-Zeichen tätowiert. Und jetzt Brezeln?« »Du verstehst das nicht, Papa. Es geht eher ums Machen als ums Haben.« »Aber das Machen dauert einen Abend, das Haben den Rest des Lebens.« »Es spielt einfach gar nicht so eine Rolle.«

»Spüren Sie das?« Der unsichere der beiden Sanitäter strich mir über den Arm. Ich hatte zwar seine Hand die Bewegung machen gesehen, aber nichts davon gemerkt. »Nein.« »Und das?« Er hob meinen Pullover hoch und pochte mir auf die Brust. »Ich spüre den Druck, aber nicht die Berührung.« »Bitte versuchen Sie doch mal, die linke Hand zu bewegen und sie sich auf den Kopf zu legen.« Ich sah mir meine verblichenen Finger an. Ich wusste nicht, auf welcher Nervenbahn ich ein Signal hätte senden können. »Geht leider nicht.« Zu zweit hoben sie mich in die Höhe und bugsierten mich in die absurd anmutende Trage hinein. In solchen Dingern, dachte ich, trägt man tattrige Grafen die Wendeltreppe hinauf, um sie zu entsorgen und in den Burggraben plumpsen zu lassen. Ich sah meine älteste Tochter an und flehte: »Kannst du bitte mitfahren? Bitte.« Ich glaube, ich war eigenartig laut, und während ich angeschnallt wurde, rief ich ihrer Mutter zu: »Bitte, kann sie mitfahren?« »Na klar fährt sie mit!« »Ich komm mit, Papa. Klar komm ich mit.« »Und bitte, ruf Sophie an.« »Natürlich, Josse, mach ich.« Josse war der Name, an dem die Mutter meiner Töchter für mich in all den Jahren seit der Trennung festgehalten hatte. Eine Vertraulichkeit, die es über alle Gräben zwischen uns hinweg in die Jetztzeit geschafft hatte. Sie sah mich an. »Das wird wieder gut werden, Josse! Ganz sicher. Wir sind bei dir.«

Und der Gewänder flatternde Bänder

Schaukelnd, mit schlackernden Gliedern, ging es die Treppe hinunter. Intensiv vertont vom Schnaufen der Sanitäter. Ihr Keuchen klang wie ein Vorwurf: Patient zu groß, Patient zu schwer, zu viele Treppen. Sie atmeten mir sozusagen direkt ins schlechte Gewissen. Die Klappen des Krankenwagens standen bereits offen, standen eigenartig schräg in der Luft. Ich machte mir sogleich Sorgen um deren Aufhängung, wies die Sanitäter auf die Fehlstellung der Scharniere hin. »Da stimmt doch was nicht mit Ihren Türen.« Meine Tochter sah mich fragend an und ich begriff, wie verschroben meine Beobachtung klang. Sie hievten mich in das geöffnete Maul. Abtransport einer gekappten Marionette. Im Inneren wurde ich – eins, zwei, drei, hau ruck – in einen anderen Stuhl hinübergewuchtet und abermals angeschnallt. Auf der tauben Nackenseite verkrampfte sich meine Muskulatur und zog mir den Schädel Richtung Schulter. Der eine Sanitäter war völlig außer Atem hinter dem Steuer verschwunden, der andere nahm einen Telefonhörer von der Wagenwand. »Wir bringen Sie in eine Stroke-Unit-Ambulanz. Wir brauchen jetzt nur noch die Zuweisung, dann geht’s auch schon los.« »Wie lange wird das dauern?«, fragte ich. Meine Übelkeit dehnte sich immer weiter aus. »Zwei, drei Minuten. Maximal.« Meine Tochter hatte sich nah zu mir gesetzt und beruhigte mich. »Sehe ich irgendwie komisch aus?«, fragte ich. »Nein, null, Papa. Du siehst aus wie immer.« »Spreche ich undeutlich?« »Nein, kein bisschen.« Ich war mir nicht sicher, ob sie mir die Wahrheit sagte. Meine Zunge steckte in einer gefühllosen Hülle, wie in einem pelzigen Präservativ, und wenn ich sie im Mund herumschob, fühlten sich meine Zähne weich an. So als könnte ich sie mit der Zunge linksseitig aus dem Zahnfleisch herausdrücken. Wir warteten. Auf der Straße fuhr eine der für Wien so typischen Kutschen vorbei, deren Hufgetrappel mir immer schon ein wenig zu kitschig geklungen hatte. Unglaubwürdig laut, so als hätten die Fiaker verborgene Lautsprecher integriert, die den perfekten Hufsound verstärken, knallten die traurigen Gäule ihre Eisen aufs Pflaster. Ich hörte das Getrappel und war für einen Augenblick heilfroh, dass ich gleich mit einem Krankenwagen davonbrausen und nicht mit einer Krankenkutsche in ein vorsintflutliches Spital verfrachtet werden würde, wo die Ärzte Leichengift unter den Fingernägeln hatten und ein Aderlass das Nonplusultra aller medizinischen Weisheit war. Besser Gaspedal als Galopp. Mein Zeitgefühl war ebenso wie mein Raumgefühl verrutscht und eine aberwitzige Wahrnehmung streifte mich. Was, wenn das taube Fleisch in kribbelnder Schwerelosigkeit konserviert werden würde? Denk nicht so einen Blödsinn, befahl ich mir, fang nicht an, verrücktzuspielen. Es kostete mich mehr und mehr Mühe, den Kopf aufrecht zu halten. Ich kämpfte sehr darum, nicht zu weinen. Ich konzentrierte mich ganz bewusst darauf, zu atmen, ein, aus, ein, aus, und die Fragen zu beantworten, die mir sporadisch vom Sanitäter gestellt wurden. Beim ersten Durchgang dachte ich tatsächlich noch, dass es um das Abklären wichtiger Informationen ginge, doch dann wiederholten sich die Fragen. »Wie heißen Sie?« »Wann sind Sie geboren?« »Wie alt sind Sie?« »Wie ist Ihre Adresse?« Da begriff ich, dass es um nichts anderes ging als darum, mich in gedanklicher Bewegung zu halten, mich nicht wegdriften zu lassen. Mir ging die Fragerei auf die Nerven. Das Blaulicht rotierte tonlos über die Hausfassaden. Ich hatte damit gerechnet, dass mit dem Eintreffen der Sanitäter meine Rettung beginnen würde, aber da hatte ich mich gründlich geschnitten. Es gab Probleme bei der Zuteilung. »Bitte, wir müssen jetzt mal los. Es ist doch wichtig, dass ich schnell ins Krankenhaus komme.« Ich bemühte mich redlich, nicht vor Angst zu kollabieren, und drückte eine der Töchterhände, die bei Kälte sehr rau werden. Sie hat ihre Salben-, Creme- und Sonnenmilch-Abscheu nie ganz überwunden. Was waren das für Kämpfe am Ostseestrand mit ihr als Kind! Das gegen seinen Willen eingecremte Mädchen schmeißt sich in den Sand, wälzt sich und rast als panierter Derwisch auf und davon. Meine Kraft entwich den Muskeln und zu einem Häuflein Elend zusammengeschrumpft saß ich im Krankenwagen. Ich versuchte, meine linken Finger zu bewegen, mit aller Gewalt, und als es gelang, war es, als liefe Elektrizität durch die Hand. Ein heftiger Stromschlag, der die Glieder meiner Finger wie frisch geköpfte Aale zucken ließ. Unter größter Anstrengung machte ich eine Faust und der Stromkreis schloss sich. Meine Hand war wie ein Käfig voller irregeleiteter Impulse. So als hielte ich in ihr eine Brut ungestümer frisch geschlüpfter Blitze verborgen. Wie das zappelte und zuckte. Die drohende Ohnmacht tanzte um mich herum, war mal vor mir, mal hinter mir, umkreiste meine Stirn und schoss mir im Sturzflug mit zusammengefalteten Schwindelschwingen in die Magengrube. Meine Tochter forderte den Sanitäter auf, noch einmal in der Zentrale anzurufen. »Es tut mir leid, ich kann da nichts machen. Wir brauchen einen Platz für ihn in der Stroke.« »Aber verdammt, warum dauert das so lange?«, rief sie schon lauter. »Sie sehen doch, wie es meinem Vater geht.« »Ich müsste jeden Moment die Zuteilung bekommen.« Wir warteten. Ausnahmezustand im Stillstand. Ich schützte meine Augen mit der rechten Hand vor dem Neonlicht im Wagen und flüsterte: »Das kann doch nicht sein, dass wir hier jetzt ewig rumstehen.« »Es geht sicher gleich los, mein liebster Papa.« Es roch nach Zigarettenrauch und ich vermutete, dass sich der wieder zu Atem gekommene Sanitäter hinter dem Steuer eine angesteckt hatte. Päuschen und Panik, Luftlinie nur einen Meter voneinander entfernt. Ich versuchte, am Gestank vorbeizuatmen. Doch da sah ich einen paffenden Chinesen durch das schmale Heckfenster blicken. Ich erkannte ihn sogleich als den Besitzer und Koch des Restaurants im Erdgeschoss. Er machte die Daumen-hoch-Geste, als stünde eine Spaceshuttle-Mission bevor, und grinste ein schwarzlöchriges Lächeln. Meine kleine Tochter verbrachte in seinem Restaurant gerne Zeit, da er ebenfalls eine Tochter hatte und sie umsonst Eierreis futtern durfte, so viel sie wollte. Einmal hatte sie gesehen, wie der Besitzer seiner Tochter mehrmals ins Gesicht geschlagen und sie auf Chinesisch angeschrien hatte. »Die ist sechs Jahre alt und hat nicht mal geweint, Papa. Kerzengerade ist sie dagestanden und der hat zugeschlagen. Und ich weine schon, wenn du zu mir sagst: ›Bürste mal deine Haare, du siehst aus wie Catweazle.‹ Dabei weiß ich nicht mal, wer das sein soll.« Meine ältere Tochter hingegen hasste das Restaurant, da die Gäste im sogenannten Schanigarten herumgrölten. Das markant zerfurchte Gesicht des Restaurantbesitzers hing wie ein zerknitterter Lampion im Krankenwagenfenster und leuchtete gespenstisch im Blaulicht. Um ihn loszuwerden, machte auch ich die Daumen-hoch-Geste. Er nickte und verschwand. Meine Tochter flüsterte ihren momentanen Wortfavoriten, der eigentlich immer passte: »Absurd.« »Dieses Warten macht mich mürbe«, sagte ich und mehrmals: »Mir geht’s nicht gut, Mumme.« Abermals hörte ich das Schlagen von Hufeisen und während ich meine linke Hand mit der Rechten knetete und mein anarchischer Fuß seine nervöse Choreografie abhüpfte, dachte ich an eine Kutsche, die ich eines Morgens mit meiner älteren Tochter zusammen gesehen hatte. Wir hatten, wie eigentlich immer an Sonntagen, die Wohnung gleich nach dem Aufwachen leise verlassen und ihre Mutter schlafen lassen. Wir spazierten durch das menschenleere Wien, als wir aus der Ferne wildes Hufgeklapper vernahmen. Wir sahen die schnurgerade Straße hinab. Eine schwarze Kutsche, gezogen von schwarzen Pferden mit weißen Gamaschen, kam herangeprescht. Noch nie hatte ich einen der Fiaker in solchem Tempo gesehen. Die oft erbärmlich abgehalfterten Tiere waren normalerweise in ihrem Trott gefangen und die Scheuklappen wiesen den müden Blick um die ewig gleichen historischen Ecken. Doch diese Pferde galoppierten mitten durch den dritten Bezirk. Die Kutsche kam näher und ich sah, dass niemand auf dem Kutschbock saß. Keine Melone weit und breit über dem vom vielen Warten dick gewordenen Fiakerfahrergesicht. Ich nahm meine damals noch kleine Tochter an den Schultern und zog sie von der Straße weg in einen Hauseingang. Die Kutschpferde dampften vorbei, entfesselt, schwarz glänzend und schäumend, die Hufeisen in die sonntägliche Morgenstille knallend. Bei der kleinsten Unebenheit des Asphaltes hüpfte der Fiaker und hob ab, so schnell war er. Meine Tochter und ich waren überwältigt vom höllischen Gefährt und sahen ihm, vorsichtig aus dem Eingang tretend, hinterher. »Wow!«, staunte meine Tochter. Am nächsten Tag stand die Geschichte in der Zeitung. Der restalkoholisierte – oder wie es im Wiener Idiom heißt: »restfette« – Fiakerfahrer war direkt nach dem Aufschirren vom Kutschbock gefallen und hatte seine Tiere dadurch dermaßen aufgescheucht, dass sie den gesamten Weg vom außerhalb der Stadt gelegenen Stall bis zum Stephansdom durchgaloppiert waren. In den engen Gassen der historischen Altstadt war der Fiaker umgestürzt, was die Tiere aber nur weiter aufgestachelt hatte. Mit Vollspeed ging es durch die weltberühmte Wollzeile. Seitlich hin und her rutschend demolierte die Kutsche über fünfundzwanzig Autos. Doch die Pferde ließen sich nicht irritieren und rasten bis zum Ziel, wo sie schnaubend mit zertrümmerter Kutsche stehen blieben und auf Touristen zu warten begannen. Als Erste in der Reihe!

Der Sanitäter sah auf die Uhr und wurde selbst allmählich unruhig. Er stand auf, klopfte an eine kleine Scheibe, die der Fahrer vorne beiseiteschob. Ich verstand nicht, was sie sagten, und es kam mir so vor, als hätten sie absichtlich stark im österreichischen Idiom gesprochen. Er schob das Türchen wieder zu. »Vielleicht müssen wir den Einzugsbereich erweitern, wenn im Stadtzentrum nichts frei ist.« »Aber wie kann das denn sein?«, fragte ich. »Können wir nicht einfach losfahren? Bringen Sie mich doch in irgendeine Notaufnahme. Ins AKH!« »Das geht nicht. Die schicken uns weg. Sie müssen in eine Stroke.« »Wie lange stehen wir hier denn schon?« »Zwanzig Minuten bestimmt«, fuhr meine Tochter den Sanitäter an. Und ihr erregter und sehr direkter Tonfall ließ den jungen Mann ängstlich die Augen niederschlagen. Hatte es mich etwa durch einen dummen Zufall genau an dem Wochentag, genau zu der Tageszeit erwischt, zu der auch viele andere zusammengeklappt waren? Gab es so etwas wie eine Stoßzeit für Schlaganfallkandidaten? Da rief meine Tochter: »So geht das hier nicht weiter! Wir stehen seit über fünfundzwanzig Minuten auf dem Gehweg herum. Sie rufen da jetzt so lange an, bis Sie einen verdammten Platz für meinen Vater bekommen.« »Aber ich sag Ihnen doch, dass das nichts bringt. Die wissen, dass wir hier stehen.« Ich mischte mich ein und rief: »Zeit ist Hirn!« »Papa, ich mach das schon! – Das ist mir scheißegal. Rufen Sie an! Los, mach schon!« Der Wechsel vom Sie zum Du hatte es in sich. Obwohl es mir wirklich dreckig ging, war ich in diesem Augenblick so schwer beeindruckt von meiner Tochter, dass ich sogar halbseitig ein wenig lächeln musste. Ich sah ihre klaren Augen, ihr wunderschönes offenes Gesicht und hörte mit Staunen diese Entschiedenheit in ihrer Stimme. Natürlich wusste ich, dass sie erwachsen war, selbstverständlich hatte mir dies auch ihr achtzehnter Geburtstag unwiderruflich klargemacht, aber dass sie es wirklich war, begriff ich restlos erst in diesem Augenblick. Ich brauchte hier rein gar nichts in die Hand zu nehmen. Sie würde dafür sorgen, dass ich rechtzeitig in ein Krankenhaus käme. Ich sackte im Stuhl zusammen und ließ sie einfach machen. Dieser Augenblick sollte mich im Nachhinein noch oft beschäftigen, da er so punktgenau den Moment markierte, da sich unser Verantwortungsverhältnis erstmals umkehrte. Achtzehn Jahre lang hatte ich ununterbrochen diese Verantwortung innegehabt. Und durch die Trennung hatte sie sich noch entschieden potenziert. Tausende Male hatte ich auf Gehwegen und Spielplätzen, in Schwimmbädern oder auf Rolltreppen »Vorsicht!« gerufen, hatte Hunderte Gläser voller Saft aus dem Fuchtelbereich geschoben und mir Abertausende Gedanken gemacht, wenn es meiner Tochter nicht gut ging. Und jetzt das. Meine Verantwortung für sie hatte abgedankt und saß zusammengesunken im Krankenwagen, während ihre Verantwortung für mich jung und wild ihr Recht einforderte. »Mach schon! Ruf da an!« Der Sanitäter wählte die Nummer. »Wir stehen hier schon länger und brauchen dringend eine Stroke.« Er nickte ein paarmal und hängte ein. »Die schätzen das null, wenn man denen Druck macht.« »Mir egal. Was haben sie gesagt?« »Sie erweitern die Anfrage jetzt auf alle spezialisierten Stationen. Auch in der Peripherie.« »Wie lange wird es dauern?« »Müsste gleich losgehen. Aber die Fahrt wird dann halt eventuell weiter sein.« »Egal!«, rief sie, »Hauptsache, es passiert mal was!« Nach fünf Minuten sagte sie: »Los, ruf wieder an!« »Das kann ich nicht machen. Ich krieg da voll Ärger.« Der Zivi verlor rapide an Umfang und steckte zunehmend windig und inkompetent in seiner Sanitäteruniform. »Ruf an, Mensch!« Ich war entzückt von meiner Tochter! Wie aufrecht sie dasaß, mit ihren offenen Haaren und der lauten, fordernden Stimme. Sie machte richtig Rabatz in der Karre. Der junge Mann wählte erneut, wischte sich schweißigen Glanz von der Stirn. Er sah kreuzunglücklich aus. »Ja, ich bin es schon wieder. Ich brauch jetzt wirklich eine Zuteilung. Ich hab hier einen akuten Notfall und wir stehen hier seit über einer halben Stunde.« »Vierzig Minuten!«, brüllte meine Tochter in Richtung des Telefonhörers. Man hörte jemanden durch die weiße Muschel schreien, woraufhin der Zivildiener wie beim Jüngsten Gericht seinen Namen nannte, nicht strammstand, aber doch strammsaß und ihn dann lauter ein zweites Mal wiederholte. »Johann Weidenfeller.« Nie wieder, dachte ich, würde ich diesen Namen vergessen. Johann Weidenfeller mit der Pizzaschnitte auf dem Arm. Er hängte ein und schlug die Hände vors Gesicht. Kurz darauf klingelte das Telefon und er bekam die Adresse eines Krankenhauses genannt, rief sie dem Fahrer zu, der das Martinshorn aufheulen ließ und den Motor startete. Endlich wurden die, wie es mir vorkam, nur noch halbherzig über die barocken Fassaden rotierenden Farben mit Filmmusik unterlegt. Mit quietschenden Reifen kachelte der Krankenwagen in das Kurvenwirrwarr der Stadt hinein. Mir war es vollkommen egal, wo sie mich hinbringen würden. Die Angst, nicht nur Koordinations-, sondern auch Gedankenschärfe eingebüßt zu haben, überfiel mich erneut mit aller Wucht. Was, wenn ich nie wieder Theater würde spielen können? War ein Schlaganfall nicht das Unglücksszenarium schlechthin für einen Schauspieler? Nicht mehr klar formulieren, keine Texte mehr memorieren zu können, wäre mein Untergang. Das war doch wie Pianistenfinger in der Kreissäge, Hörsturz bei Piloten, Achillessehnenriss bei Tänzern. Um mich zu prüfen, sagte ich einen Text auf, den ich schon seit langer Zeit auswendig kannte und den ich mir immer gerne beim Joggen hersagte, um mich von der Erschöpfung abzulenken. Der Text hatte einen guten Rhythmus, die Verse federten leicht wie junge Gelenke. Ich suchte nach einer sicheren Sitzposition, drückte meine lebendige Flanke gegen die Lehne und flüsterte: Schwindet, ihr dunklen Wölbungen droben! Reizender schaue freundlich der blaue Äther herein! Wären die dunklen Wolken zerronnen! Sternelein funkeln, mildere Sonnen scheinen darein. Himmlischer Söhne geistige Schöne, schwankender Beugung schwebet vorüber. Ich war überrascht, wie gut die Zeilen passten. Dann kam meine Lieblingsphrase, da man sprachlich ungeheuer Schwung aufnehmen konnte und sie sich gut für einen Spurt eignete: Und der Gewänder flatternde Bänder decken die Länder, decken die Laube, wo sich fürs Leben, tief in Gedanken, Liebende geben. Laube bei Laube! Denken konnte ich die Zeilen, aber obwohl ich nur flüsterte, spürte ich ganz deutlich, dass meine Artikulation eingeschränkt war. Die weichen Zähne, die geschwollene Zunge, die halbierten Lippen machten eine deutliche Aussprache unmöglich. Ich bäumte mich auf und warf mich gegen den Gurt. Meine Tochter erschrak, stützte mich, so gut sie konnte, an der Schulter und drückte mich mit Kraft zurück gegen die Lehne. »Was ist los, Papa? Was ist denn? Wir sind gleich da.« »Kannst du mich gut verstehen?« »Was?« »Verstehst du alles, was ich sage?« »Ja, klar. Jedes Wort.« »Klinge ich nicht komisch?« »Nein.« »Hör mal: Wo wir in Chören Jauchzende hören, über den Auen Tanzende schauen, die sich im Freien alle zerstreuen.« Durch Lautstärke und Überartikulation versuchte ich die Beweglichkeit der Zunge zu steigern, durch Grimassen das Taube im Mund abzusprengen. »Einige klimmen über die Höhen, andere schwimmen über die Seen, andere schweben, alle zum Leben, alle zur Ferne liebender Sterne, seliger Huld.« Der Sanitäter sah während meiner verzweifelten Rezitation starr auf den gewellten Boden des Wagens. »Klingt das ganz klar?«, rief ich. »Ja, Papa. Total, wie immer.« »Es fühlt sich so komisch an, wenn ich spreche. Als würde nur Brei herauskommen.« Da ich nicht vorhersehen konnte, in welche scharfe Kurve der Wagen als Nächstes einbiegen würde, war ich den Fliehkräften wie ein Blinder im Autoscooter ungeschützt ausgesetzt. Auch fehlten mir, um mich zu stabilisieren, halbseitig die nötigen Reflexe. Mein linker Nackenmuskel, meine gesamte linke Schulter schienen wie billiges Fleisch in der Pfanne zusammengeschnurrt zu sein: heiß, klein und sehnig. Ich sah mich gespiegelt im Fenster: todernst und verängstigt. »Wie lange wird es noch dauern?«, fragte meine Tochter den Sanitäter. »Wir waren da auch noch nie. Ist außerhalb der Stadt.« »Ruf doch bitte Sophie an und sag ihr, dass sie kommen soll.« »Ich hab Mama schon geschrieben. Sie sagt ihr, wo sie hinmuss.« »Gut. Mir ist so schlecht.« Die Mutter meiner beiden Kinder benachrichtigt die Mutter meines einen Kindes, dachte ich und wurde schlagartig glücklich, dass der Ernst der Situation uns alle zumindest für den Augenblick ins Versöhnliche führte. Kurz bedauerte ich es, kein Simulant zu sein, der durch eine hanebüchene Show alle jemals gegen ihn erhobenen Vorwürfe einfach hinwegfegte. Ich begann zu würgen und zu schlucken. »Mir ist so wahnsinnig übel.« Ich hatte den Satz noch nicht zu Ende gesprochen, da hatte mir der Sanitäter schon eine Kotztüte gereicht. So engagiert hatte ich ihn bis dahin noch nicht gesehen. Kurve für Kurve ging es durch ein heimtückisches Labyrinth. Immer wieder suchte ich den Blick meiner Tochter und sie strahlte mich an. Das gibt es nicht oft, wurde mir klar, dass sich Kinder und Eltern lange in die Augen sehen. Ich dachte an eine andere Höllenfahrt, die ich vor Jahren mit ihr durchlebt hatte. Ständig waren wir zusammen in der Stadt unterwegs gewesen, waren herumgestromert oder gemeinsam auf einem Tretroller – meine großen Hände außen auf der Lenkstange, ihre kleinen Hände innen – herumgefahren. An einem Morgen waren wir wie immer früh aufgebrochen und hatten ein Sommerfest verschiedener linker Vereinigungen auf der sogenannten Jesuitenwiese im Wiener Prater besucht. Kommunisten, Anarchisten und die Grünen brieten Würstchen und als Stargast wurde Hugo Chávez aus Venezuela erwartet. Es gab ein nostalgisch abgeblättertes Ufo-Karussell, das seinen Betrieb zum Kummer meiner Tochter noch nicht aufgenommen hatte. Das war natürlich genau die Situation, wo man als Vater punkten sollte. Ich lief zum Besitzer, bat ihn um eine Extrafahrt zum Sonderpreis. Trotz seiner grundsoliden antikapitalistischen Haltung trieb er den Preis in unverschämte Höhen. Wir durften einsteigen und zwängten uns in die enge Kapsel. Steil hoben wir ab, waren erst langsam, wurden dann immer schneller im Kreis gedreht, wobei unser Flugobjekt sich auf und ab bewegte. Wir waren erstaunlich hoch in der Luft, sicherlich vier, fünf Meter über dem Boden. Meine Tochter konnte auf eine Hupe drücken und lachte, zog sich das Haargummi vom Zopf, lehnte sich seitlich hinaus und schloss die Augen. Nach einigen Runden begann mein Magen zu rumoren und ich hielt nach dem Besitzer Ausschau. Zu meinem Entsetzen war sein Kabuff leer. Runde für Runde kreisten wir über globalisierungskritischen Bannern und langhaarigen Kindern, die ihren langhaarigen Eltern dabei halfen, Stände aufzubauen. »Wow, Papa! Wie lange wir fliegen dürfen. Danke, Papa, danke!« »Mir langt es, ehrlich gesagt!« »Warum denn das?« »Mir wird langsam schlecht.« Ich drehte und verschraubte den Kopf auf der Suche nach dem desertierten Besitzer. Ein erster Geschmack von Erbrochenem kroch meine Speiseröhre hoch. Da entdeckte ich ihn gestikulierend an einem der Würstchenstände mit einem Kumpel beim Morgenbierchen. Er hatte uns tatsächlich in seinem beschissenen Ufo-Karussell vergessen. Ich fing an zu brüllen: »Ey, wir wollen runter! Halloo! Haaalllloooo! Hier oben!« Den Blick meiner Tochter werde ich nie vergessen. Verständnislos sah sie ihren in Verzweiflung ausbrechenden Vater an. Mir kam es so vor, als würde sich das hauchdünne Metall des Ufos um mich herumbiegen. Gleich würde die Kapsel abreißen und ich als reiherndes Geschoss in die Baumkronen katapultiert werden. »Eyyyyy du, Typ! Hey, hier oben!« »Papa, bitte!« »Hilfe! Stopp jetzt! Hiiiilfe!« »Papa, nicht so laut, bitte. Ist doch alles easy. Der kommt sicher gleich.« Viele Blicke waren auf uns gerichtet, nur der entscheidende nicht. Ich sah lauter gestreckte Arme auf uns deuten. Der Besitzer allerdings nippte an seinem Halbliter-Pfandbecher und tratschte mit einer Rastafrisur. Die Vogelperspektive gilt ja allgemeinhin als machtvoll und erhaben. Der Blickwinkel, aus dem Steinadler und Götter schwebend und thronend den Weltenlauf verfolgen. Ganz anders bei mir. Ich hätte in diesem Moment gerne mit jedem x-beliebig Gequälten der Antike getauscht. Was war schon Steine hochrollen oder sich ab und zu mal die Leber weghacken lassen gegen diese Höllenzentrifuge. Selbst hin und wieder mit der eigenen Mutter schlafen, mein Gott, das war doch alles halb so wild im Vergleich zu diesem lächerlichen Martyrium. Jemand tippte den Besitzer an die Schulter und zeigte in den Himmel. Ich sah ihn grinsen. Sicherlich zwanzig Minuten ritten wir bereits auf Sinuskurven im Kreis. War das etwa alles Absicht gewesen? War ich für ihn ein Bonze mit adretter Tochter, der mal so richtig durchgeschüttelt und ausgewrungen gehörte? Er trottete herüber – schlurfte, wie nur Linke schlurfen können: aktiv inaktiv – und stoppte das Gefährt. Die Ufos senkten sich, schnauften pneumatisch aus, wurden langsamer. Aber die Welt drehte sich einfach weiter. Der ganze Prater ein kreiselndes Roulette. Mit Mühe krabbelte ich aus dem Raumschiff heraus und lief bogenförmig in die Wiese hinein. Und dann fiel ich einfach um und sah über mir die Wolken trudeln. Ich drehte den Kopf und übergab mich in die Wiese. Auf allen vieren, wie ein besoffener Köter, brachte ich zwei, drei Meter zwischen mich und die stinkende Pfütze. Meine Tochter setzte sich neben mich und streichelte mir etwas ratlos den Unterarm. Ich hörte Kinder tuscheln und über mich lachen. Nach einer Weile bat sie mich um Geld für ein Eis und verschwand.

Der Krankenwagen machte eine Vollbremsung, legte sich schief und bog ab. Da übergab ich mich ergiebig in den Plastiksack, der eine Art Profikotztüte war. Mit seinem Holzstiel und dem versteiften Ring sah er aus wie ein Klingelbeutel für die Kollekte in der Kirche. Von nun an übergab ich mich in jeder weiteren Kurve. Der Beutel, den ich selbst halten musste, wurde schwerer und schwerer. Das gelähmte Gemeindemitglied war in Spendierlaune. Meine Tochter streichelte mich. »Es kann nicht mehr lange dauern, Papa.« »Wo fahren wir denn nur hin?« »Keine Ahnung.« Wir gelangten auf eine größere Straße, der Krankenwagen fuhr schnell, doch ganz offensichtlich nicht schnell genug. Wie ich oberhalb der milchverglasten Scheiben durch einen Schlitz sehen konnte, wurden wir von einem Lastwagen überholt. Waren wir etwa auf einer Autobahn? Krankenwagen, die auf Autobahnen von anderen Autos überholt wurden, hatten mich schon als Kind fasziniert. Wie konnte es sein, hatte ich mich damals gefragt, dass jemand schneller fahren durfte als diejenigen, die einen Notfall transportieren? Das musste für jeden Porschefahrer der ultimative Kick sein, hatte ich mir ausgemalt, an einem Krankenwagen vorbeizuschießen, in dem mit etwas Glück ein Sterbender lag. Dann hatte man es geschafft, man war schneller als der Tod. Auch jetzt hörte ich, wie hochtourig laufende Wagen an uns vorbeischossen. Ich wurde schwerer und schwerer, spürte mein Gewicht im Anschnallgurt und begann ungewollt zu stöhnen. Angst strich über die Stimmbänder, gegen meinen Willen wurde in meiner Kehle dramatisch musiziert. »Sind gleich da!«, rief uns der Fahrer über die Schulter zu. Lang gezogene Kurven drückten mich in den Sitz und schoben letzte Reste von Gallenflüssigkeit in meinen Mundraum. Es ging durch einen Wald! Die Stämme der Bäume im Blaulicht beeindruckten mich. Es waren Buchen, bläulich geröntgt sahen sie aus wie die durchleuchteten Gliedmaßen langbeiniger Riesentiere. Ein Knochenwald. Ich dachte an einen Film, den ich einmal vor vielen Jahren gesehen und niemals wieder vergessen hatte. Ich muss damals fünfzehn oder sechzehn gewesen sein. Ein geheimnisvoller Krankenwagen verfolgte Menschen, maskierte Häscher kidnappten sie und in einem entlegenen Krankenhaus wurden ihnen Organe entnommen. Das war schon bizarr, wie mein Zustand den Zugriff auf so abseitig verschüttete Details ermöglichte. Aus hinter Geheimtüren versteckten Kammern drehten sich Begebenheiten ins Bewusstsein. Mehrmals dachte ich die Namen der Darsteller: Jutta Speidel und Herbert Herrmann. Bestimmt dreißig Jahre hatte ich dieses Namensgespann nicht mehr geschirrt. Ich hatte die Haare von Herbert Herrmann damals sehr bewundert, die sogar auf der Flucht toll ausgesehen hatten, das wusste ich gleich wieder. Ja, selbst ohne Organe, betäubt und zugenäht im Krankenbett, hatte Herbert Herrmann super frisiert dagelegen. Und Jutta Speidel trug während der tagelangen Flucht ein weißes Unterhemd und darunter keinen BH. Sie hatte ununterbrochen Todesangst und rannte viel. Das hatte mir damals gut gefallen.

Die Sirene erstarb und unter Straßenlaternen hindurch bogen wir auf ein Krankenhausareal ein. Doch noch waren wir nicht am Ziel, denn der Fahrer hatte keine Ahnung, in welchem der zig Gebäude die Spezialintensivstation untergebracht war. Von einem Moment auf den anderen war aus dem entfesselten Blaulichtmonster ein pirschendes Raubtier im ersten Gang geworden. Vorsichtig suchten wir das Gelände ab. Ich war in meinem Stuhl, durchgeschüttelt und leer gekotzt, am Ende meiner Kräfte angelangt und begann zu weinen. »Ich kann einfach nicht mehr.« »Wir sind doch da, Papa. Jetzt wird gleich alles gut. Du hast das so gut gemacht. Jetzt hast du es gleich geschafft.« Der Fahrer drehte die Scheibe hinunter und Luft, die nach Holz und feuchtem Waldboden roch, strömte herein. Der Gestank meines Erbrochenen und der Angstmief wurden aus dem Krankenwagen geweht. Meine Tochter legte ihre Hand auf mein Bein, das immer wilder da- und dorthin tappte, einen halben Charleston tanzte. Dieses Bein schien aufgeregt zu sein in Anbetracht der unmittelbar bevorstehenden Ankunft. Wir krochen an einem Neubau mit quadratischen Fenstern vorbei. Durch den schmalen Sehschlitz hindurch sah ich, kurz belichtet, eine Frau mit Kopftuch in einem Nachthemd. Im Arm ein Paketchen wiegend, eine klitzekleine Hand ihr entgegengestreckt. Ihr vom Stoff wie gerahmtes Gesicht voller Zärtlichkeit, versunken im winzigen Gegenüber. Obwohl sie nur über meine Netzhaut huschte, war in dieser Momentaufnahme eine zeitlose Zugewandtheit wie in einem sorgfältig komponierten Gemälde konserviert. »Worüber lachst du, Papa?« »Ich lache nicht. Mein Mund fühlt sich so eigenartig an.« Ich zog Grimassen. Die Backenzähne steckten viel zu groß und unförmig im summenden Zahnfleisch. Ich hatte mir wohl während der Fahrt ins Wangenfleisch gebissen, schmeckte und schluckte Blut, was meine Übelkeit weiter verstärkte. Der Krankenwagen setzte rückwärts in eine Einfahrt und die Heckklappen wurden aufgerissen. Ich rief: »Vorsicht mit den Türen.« Nach der beschaulichen Rundfahrt über das Areal brach nun erneut Hektik über mich herein. Ich wurde samt Stuhl aus dem Wagen gehoben und konnte plötzlich geschoben werden. Mein schlackernder Fuß rutschte von der Fußstütze und geriet, ohne dass ich es merkte, unter die Räder. Der Rollstuhl blockierte, mit mehreren ärgerlichen Stößen versuchte der offensichtlich vollkommen unerfahrene Sanitäter das Hindernis zu überwinden. Womit hatte er gerechnet? Einer verkanteten Getränkedose, einer toten Ratte? Er rannte um den Rollstuhl herum, ging in die Knie, zog meinen Fuß grob unter dem Rad hervor und knallte ihn zurück auf die Stütze. Wie schnell man doch zum Ärgernis für andere wird. Auf mein geflüstertes »Entschuldigung, bitte« antwortete er breit mit dem landestypischen »Nix passiert«. Das war nun wirklich Ansichtssache.

This Stroke Unit is for you

Wir rollten an der geöffneten Vordertür des übergewichtigen Fahrers vorbei. Seine Wampe war so dick, dass sie das untere Rund des Lenkrades umwabbelt und verschluckt hatte, Steuer im Speckmantel sozusagen. Um zu lenken, musste er jedes Mal den Bauch einziehen, stellte ich mir vor, dafür konnte er auf Geraden die Steuerung des Krankenwagens getrost mit seinem Bauchfett justieren. Das Bild des im Körper wie eingewachsenen Lenkrades verfolgte mich auf dem Weg in die Notaufnahme. Ich dachte daran, wie ich über mehrere Jahre hinweg genau auf der Suche nach solchen Motiven gewesen war. Bäume, die angenagelte Schilder verschlangen oder mit ihrer Rinde schmiedeeiserne Zäune umwuchsen, begeisterten mich seit jeher. In Colorado hatte man in einem Sägewerk im Inneren einer über zweihundertachtzig Jahresringe zählenden Zeder eine Winchester aus der Zeit der Siedler um 1860 gefunden. Wie war das Gewehr in den Baum hineingekommen? War der einstige Besitzer erschossen worden, eventuell in einem unachtsamen Augenblick beim Pinkeln, nachdem er seine Waffe an den Baum gelehnt hatte? Auch von Muskelfasern akzeptierte Gewehrkugeln auf Röntgenaufnahmen oder vergessene medizinische Instrumente in Bauchräumen gefielen mir, und natürlich der Klassiker unter den Einschlüssen: Mücke in Bernstein. Ich mag es, wenn Materialien sich einigen. Als ich so um die zwanzig war, hatte ich mich über einige Jahre hinweg mit Gießharz beschäftigt und verschiedenste Objekte eingegossen. Bevorzugt organische. Neun kleine Wiener Würstchen, neun überfahrene Frösche oder neun vom Metzger bestellte Kuhaugen. Verschiedene kleine Fische. Der luftdicht abgeschlossene Prozess des Verfalls hatte etwas Magisches. Die konservierten Exponate waren in ihrer blockierten Verwesung wie gefangen. Die Farben wurden matter, die Augen glasiger, aber das Gewebe konnte sich nicht durch Zerfall auflösen. Rückblickend war diese Gießharzleidenschaft postpubertärer, morbider Quatsch. Dann begann ich damit, eingegossene Hühnerherzen in Bäume einzupflanzen. Dazu schnitt und kerbte ich ein Loch in den Stamm, bis der Gießharzquader perfekt in das Holz passte. Im Laufe der Jahre verschwanden die bleichgrauen Herzen in der wulstigen Rinde und wuchsen ein. Ich mochte das Krude der Aktion und beobachtete den Prozess mit angenehmem Grausen. Ich habe auch die nach einigen Tagen abgefallenen und getrockneten Nabelschnurenden meiner Kinder samt Plastikklemmen eingegossen.

Der Weg in das Gebäude war weiter als gedacht. Meine Gedanken hatten etwas Scharfkantiges und schmerzten. Sollte ich besser Runderes denken? Bachkieselgeschichten? Oder an Brote? An Brote und Brötchen zu denken, beruhigte, damit hatte ich schon öfter Erfolg gehabt. Leise sagte ich, die Silben genießend: Bauernbrot, Baguette, Vinschgauer. Der Sanitäter rüttelte genervt am Rollstuhl, Freunde würden wir nicht mehr werden. In der Luft hing Feuchtigkeit und konnte sich zwischen Nebel und Nieseln nicht recht entscheiden. Oder war das etwa Schnee? Seltsam verlangsamt, so als würden sie den Boden fürchten, sanken Partikel durch das Laternenlicht. Waren wir noch bei Tageslicht losgefahren? Wann war es dunkel geworden? Ich hatte keine Ahnung. Wie bei einer entwürdigenden Spielshow für Gelähmte wurde ich um mehrere Poller herumgeschoben, während meine Tochter neben mir herlief und dann vorauseilte, um die Flügeltür aufzustoßen. Wir mussten auf einen Fahrstuhl warten, dem ganz offensichtlich nicht klar war, dass er in einem Krankenhaus angestellt war. Er ließ sich alle Zeit der Welt und öffnete seine eiserne Pforte so aufreizend langsam, dass meine Tochter in den Spalt hüpfte und ihn mit den Händen aufzustemmen versuchte. Es ging in ein hoch gelegenes Stockwerk. Mannomann, dachte ich, das ist wirklich eine verdammt gut versteckte Intensivstation. Eine Tür mit der Aufschrift Betreten verboten schwang auf und eine Ärztin kniete sich vor mich. Wir sahen uns an und es kam mir so vor, als ob ich sie kennen würde, so, als wäre diese Situation wie für uns gemacht. Ich rutschte selig in dieses Vertrauen hinein und gab etwas von mir auf und preis und reichte es ihr hinüber. Für jemanden wie mich, der sich seit Jahrzehnten um nichts so sehr bemüht hatte wie um Autonomie, war das ein durchaus bahnbrechendes Ereignis. Aber welche Wahl hatte ich schon? Sie verwehrte meiner Tochter den Zutritt auf die Intensivstation. »Bitte, ruf Sophie noch mal an.« »Ich hab ihr schon geschrieben, wo wir sind, Papa. Sie sitzt im Taxi.« »Bitte geh nicht weg, Mumme.« »Nein, natürlich nicht. Ich warte hier auf dich. Versprochen.« »Kann sie wirklich nicht mit reinkommen? Ich hätte sie so gerne bei mir.« »Nein, tut mir leid.« Die Ärztin sagte dies sehr entschieden und erst jetzt fiel mir auf, dass sie gar keinen Arztkittel trug. Das T-Shirt stand ihr gut. Mit ihrem Funkgerät am breiten Gürtel sah sie aus wie von der Bergwacht. Es ging durch zwei weitere Schwingtüren hindurch. Sie kniete sich erneut vor mich und ich war ihr dankbar, dass sie, obwohl sie mich ganz offensichtlich erkannt hatte, kein Wort darüber verlor, wer ich war. Aber mein Gott, wer war ich schon! »Also, was ist passiert?« »Mir ist plötzlich am Tisch schwindelig geworden. Mein linkes Bein ist taub. Ich kann meinen linken Arm nicht bewegen. Mein Fuß macht, was er will. Die Hälfte meines Gesichtes kribbelt. Meine Zunge fühlt sich geschwollen an.« Sie leuchtete mir mit der Taschenlampe in die Pupillen. »Wie lange ist das her?« »Ich weiß nicht so genau. Eine Stunde. Vielleicht etwas länger. Der Krankenwagen wusste nicht, wohin.« »Aha. Heben Sie bitte beide Hände.« Ich wollte es so gerne gut machen, ja, ich hätte ihr in diesem Moment wirklich gerne eine Freude bereitet und meine Arme in die Höhe gereckt wie ein Turmspringer. Aber die linke Hand blieb zitternd liegen und schüttelte verneinend die Fingerknöchel. »Können Sie sie gar nicht bewegen?« Ich schickte mit aller Gedankenkraft Signale in den linken Arm und tatsächlich, plötzlich zuckte er in die Höhe. Wie ein fliegender Fisch sprang die Hand aus der Lähmung heraus, schoss durch mein Sichtfeld und klatschte auf den Oberschenkel zurück. »Haben Sie Kopfschmerzen?« »Bisschen.« »Tut Ihnen irgendetwas weh?« »Nein, aber mir ist übel und mein Nacken links, der zieht meinen Kopf so komisch runter.« »Haben Sie sich übergeben?« »Ja.« Sie fasste mir kurz ins Genick, drückte den Muskel und mir tat das unverhältnismäßig gut. »Klinge ich irgendwie komisch? Können Sie mich verstehen?« »Absolut. Klar und deutlich. Alles gut.« Sie riss ein Tütchen auf und kratzte mir mit einer kleinen Metallbürste über den Arm. »Wie ist das?« Auf ihre Frage hin sagte ich einen Satz, der mir später zu denken gab, da er mir etwas grundsätzlicher in seiner Bedeutung geriet als intendiert: »Ich merke es, aber ich spüre es nicht.« Sie rollte meinen Pullover hoch und kratzte mir über die Brust, kämmte mir durch die Brusthaare, was ich trotz der Tragödie ein wenig amüsant fand. In größter Not so das Fell geharkt zu bekommen. Sie verstärkte den Druck und ich zuckte zusammen, gab einen schwächlichen Klagelaut von mir. »Und das?« »Rechts tut es höllisch weh, links nicht.« Ich sah mir auf die Brust. Voller Striemen, als hätte ich mit einem Frettchen gekämpft. Nun war ich also linksseitig ein Fakir und rechtsseitig ein Sensibelchen. »Gut. Wir machen jetzt Folgendes: Sie müssen schleunigst ins CT