9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

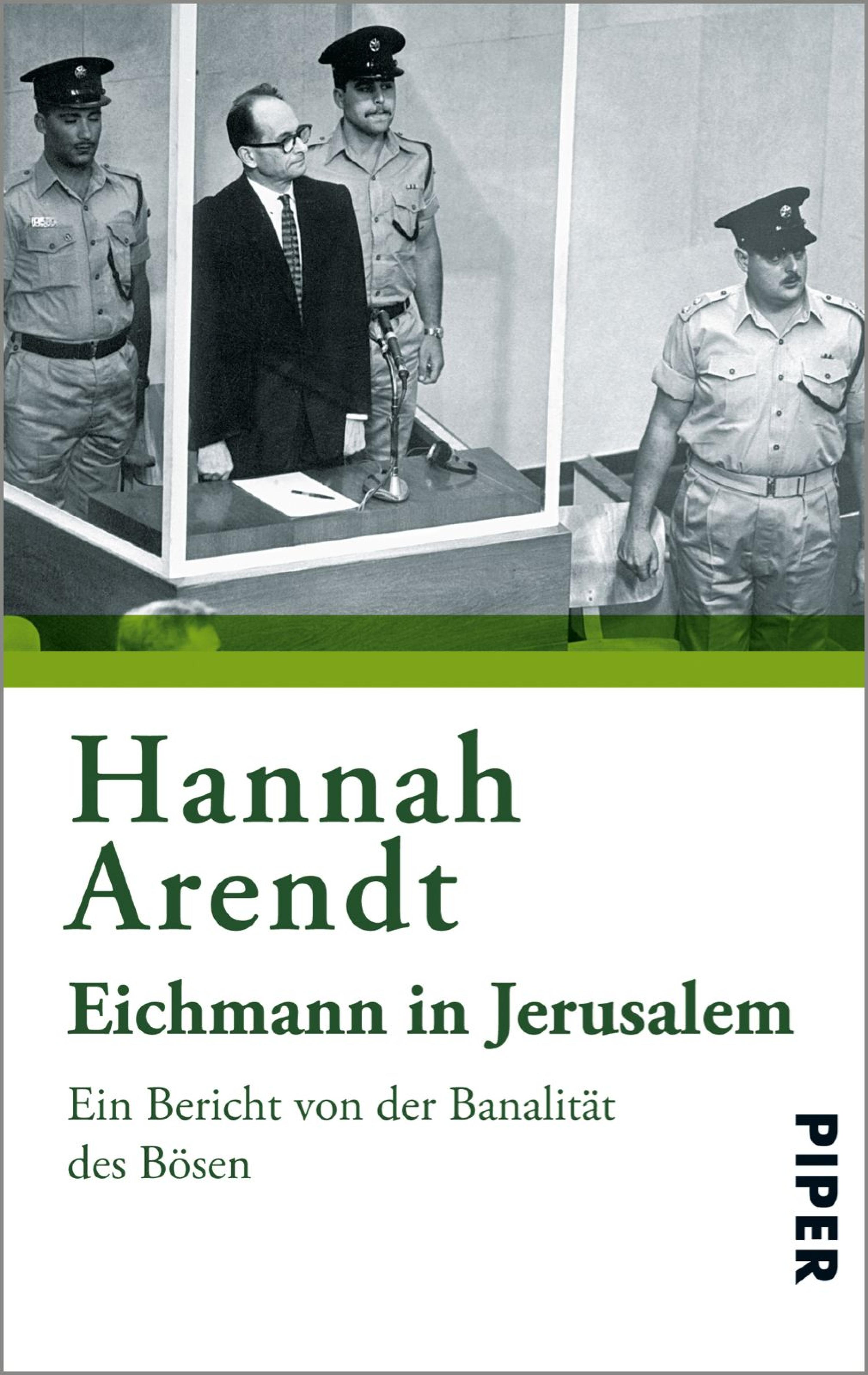

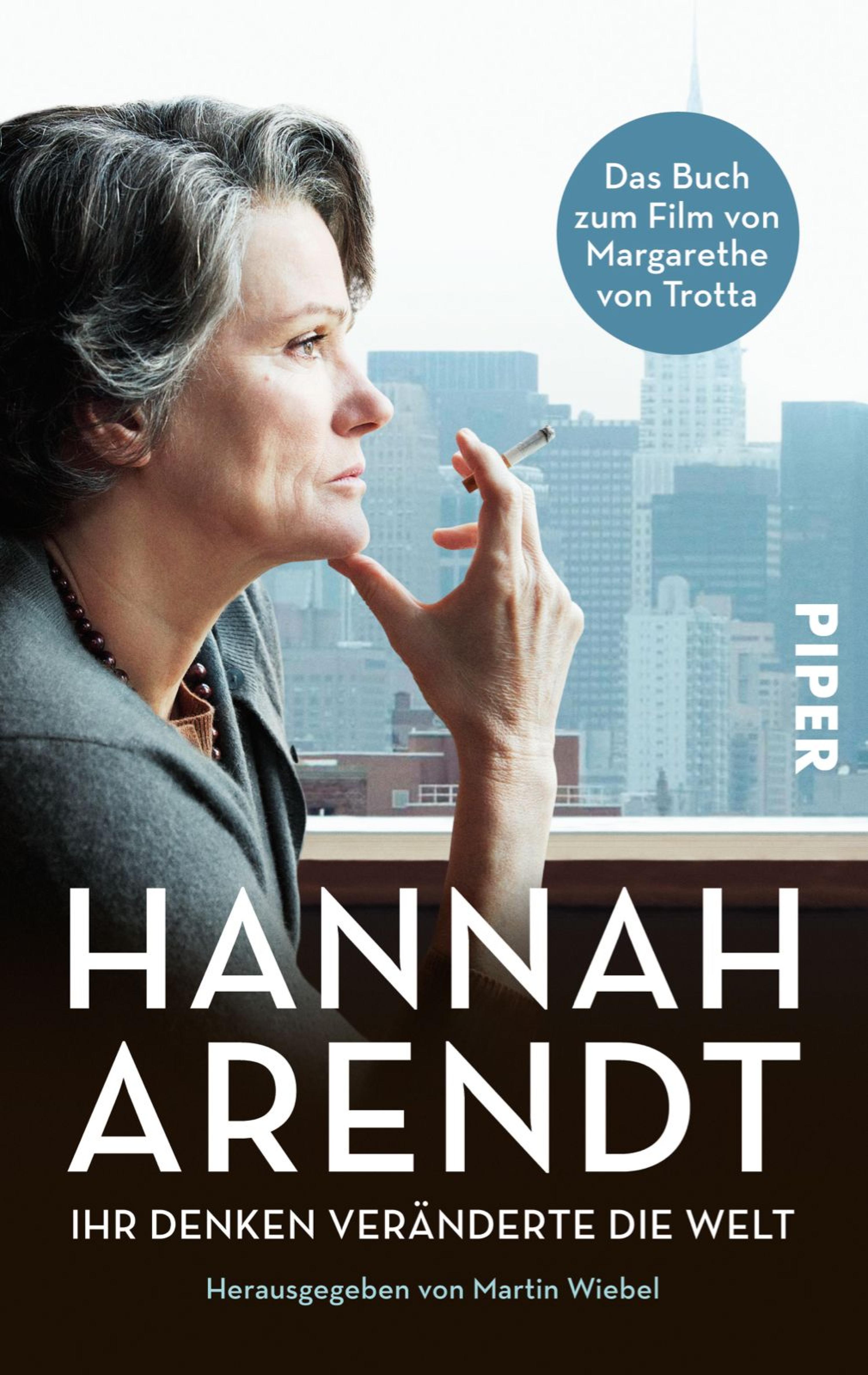

AUF DER SUCHE NACH HANNAH ARENDT »›Hannah Arendt‹ war der schwierigste Film, den ich je gemacht habe«, sagt Margarethe von Trotta. Die große Denkerin Hannah Arendt fühlte sich zeitlebens nur ihrem eigenen Verstand verpflichtet. Sich ihr zu nähern heißt für Trotta daher, »einem Menschen beim Denken zuzuschauen«. Mit dem Begleitbuch zum Film eröffnet sich ein Blick hinter die Kulissen, wird das Making of in Bild und Text sichtbar. Zugleich bietet dieser Band einen Einblick in das Werk Hannah Arendts, fragt er nach dem, was uns die große Philosophin und Autorin von »Eichmann in Jerusalem. Ein Bericht von der Balaität des Bösen« heute zu sagen hat. »Denken ohne Geländer ... Das ist für mich Hannah Arendts Vemächtnis.« Margarethe von Trotta »Ein ausgezeichnetes Buch.« Elke Schmitter, Der Spiegel

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

Mehr über unsere Autoren und Bücher:

www.piper.de

Wir danken Werner Roller für die Übersetzung des Beitrags von Pam Katz sowie Rita Braun-Raabe für die Übertragung des Textes von Elisabeth Young-Bruehl.

Herausgegeben von Martin Wiebel.

Mit einem Vorwort von Franziska Augstein und14 farbigen Abbildungen

Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe

1. Auflage 2012

ISBN 978-3-492-96410-4

Originalausgabe © 2012 Piper Verlag GmbH, München Umschlaggestaltung: semper smile, München Umschlagmotiv: NFP marketing & distribution GmbH Datenkonvertierung: CPI – Clausen & Bosse, Leck

Vorwort

Hannah Arendt war mit der amerikanischen Schriftstellerin Mary McCarthy sehr gut befreundet. Ihre Freundschaft war eng und vertrauensvoll. Einmal aber, so geht die Anekdote, war Mary McCarthy von ihrer lieben Hannah enttäuscht: Sie hatte sie zum Flughafen gebracht. Hannah hatte sich verabschiedet und war dann zielstrebig von dannen gegangen, der Passkontrolle entgegen, neuen Ufern zu, ohne sich noch einmal umzuwenden. Mary McCarthy blieb zurück und hoffte vergeblich, die Freundin möge mit einem Blick zurück den Zusammenhalt beider trotz der bevorstehenden Trennung über Kontinente hinweg nochmals besiegeln.

Vielleicht hat diese Anekdote sich nicht genauso zugetragen, trotzdem beschreibt sie einen auffälligen Zug in Hannah Arendts Charakter: Die Frau, die das Denken ohne Geländer liebte, konnte mitunter ganz unromantisch sein, sachlich, buchstäblich ohne Rücksicht auf andere und ihre Gefühle. Ihr erster Mann, Günther Anders, hat 1975, nach ihrem Tod, seine Erinnerungen an gemeinsame Gespräche aufgeschrieben. (Unter dem Titel Die Kirschenschlacht. Dialoge mit Hannah Arendt sind sie 2012 im Verlag C. H. Beck erstmals erschienen.) In der Einleitung nannte er sie »selbstbewusst und herrschsüchtig«. Gleich zu Beginn des Textes beschreibt er die Frau von 23Jahren ausführlicher, die er 1929 in Berlin – zu der Zeit hieß er noch Günther Stern – geheiratet hatte: »Sie war damals zugleich profund, frech, fröhlich, herrschsüchtig, schwermütig, tanzlustig – für die scheinbaren Widersprüche übernehme ich keine Verantwortung – sie war eben so.«

Hannah Arendt kam 1906 zur Welt. Sie war ein Einzelkind und noch klein, als 1913 ihr Vater starb. Sie blieb mit der Mutter allein. Und die Mutter, anstatt die Tochter im Geist des Verlustes zu erziehen, hat aus ihr eine starke Frau gemacht. Wie viele alleingelassene Mütter mag sie sich von der Tochter gewünscht haben, sie möge den Mann im Haus wenigstens ein bisschen ersetzen. Vielleicht kam Günther Anders’ spätere Beobachtung nicht von ungefähr, dass Hannah Arendt »in einer mindestens um eine Quinte tieferen, ganz unweiblichen Stimmlage« gesprochen habe, wenn sie »etwas wirklich ganz ernst meinte«.

Zu den entscheidenden Lehren der Mutter gehörte die Ermahnung, Hannah dürfe sich antijüdische Beleidigungen an der Schule in Königsberg nicht bieten lassen. Ihre Tochter sollte kein Opfer sein, keine schwache Person, sondern eine, die sich als Handelnde und die zu handeln versteht. Nebenbei gesagt: Der Titel Vita activa oder Vom tätigen Leben war für Hannah Arendt die passende deutsche Übersetzung für das Buch, das sie auf Englisch 1958 unter dem Titel The Human Condition publizierte. Den Menschen stellte sie sich eben als Handelnden, nicht als Duldenden vor. Wer nicht glaubt, dass sie erst während ihrer philosophischen Studien begann, über den Unterschied zwischen »Tun« und »Hinnehmen« nachzudenken, der mag dafür auch ihrer Mutter, die keine Intellektuelle war, Kredit geben.

Das Projekt, der Tochter das Gefühl für ihre eigene Handlungsfähigkeit mit auf den Weg zu geben, ist der Mutter jedenfalls gelungen. Ja, der Erfolg stellte sich noch zu Hannahs Schulzeiten ein: Anlässlich einer besonders üblen Beleidigung vonseiten eines Lehrers, über die sie später so wenig verlauten ließ wie Antonie Buddenbrook über das Schimpfwort ihres unseligen Gatten Permaneder, überredete sie ihre Mitschüler dazu, diesen Lehrer nun zu boykottieren. Dafür wurde sie der Schule verwiesen. Aber weil sie eine exzellente Schülerin war, hat sie ihr Studium dennoch früh begonnen. Und weil sie nicht nur mit ihrem Wesen und ihrer jugendlichen Schönheit für sich einnahm, sondern auch eine exzellente Studentin war, hat ihr Doktorvater Karl Jaspers ihre Promotion 1928 über den »Liebesbegriff bei Augustin« in seiner philosophischen Schriftenreihe gedruckt. Er hat die Arbeit angenommen, obwohl er sie, wie Arendts Biograf Kurt Sontheimer vermerkte, »nicht ganz überzeugend fand«.

Nur eine Vermutung ist es, dass das Thema, das die sehr junge Frau sich da gewählt hatte, mit ihrer Liebe zu Martin Heidegger zusammenhängen könne. Ihr Studium hatte sie in Marburg begonnen: Der dort lehrende, schon Mitte der Zwanzigerjahre berühmte Martin Heidegger war ihr heiß empfohlen worden. Sofort hatte sie sich in ihn verliebt und er sich in sie. Zu Hannah Arendts Glück – man weiß nicht, was sonst aus ihr geworden wäre – sah sich der verheiratete, noch nicht vierzig Jahre alte Philosoph, der auf zeitgenössischen Fotografien nur verkniffen wirkt, nicht in der Lage, die für eine halbwegs geheime Liebschaft notwendige Logistik einzurichten. Seine Frau Elfride wusste, dass ihr Martin ein Schürzenjäger war. Als Ehefrau nahm sie ihres Mannes Liebschaften hin. Aber als überzeugte Antisemitin kam es für sie nicht infrage, dass er sich mit einer Jüdin einließ.

Das Herz voll, hat Hannah Arendt die Universität gewechselt und dann eben bei Karl Jaspers über eine Thematik promoviert, in der sie ihre Gefühle aufgehen lassen konnte: Statt der Liebe hatte sie nun den »Liebesbegriff«. Das war besser als nichts und eine vorzügliche Sublimierung: Mit 22Jahren war sie Doktorin der Philosophie.

Die Trennung von dem geliebten Heidegger – das Verhältnis zu Günther Stern war nicht von Leidenschaft geprägt – warf Hannah Arendt auf sich selbst zurück und damit auf ihre jüdische Abkunft. Ihre Biografie der Rahel Varnhagen, an der sie von 1929 bis 1933 arbeitete, spiegelt ihr wachsendes politisches Verständnis. Ihr Mentor in politischen Fragen war der Journalist und begeisterte Zionist Kurt Blumenfeld. Er gab ihr das Gefühl, dass es nicht von Schwäche zeuge, sich zu der eigentlich belanglosen, weil rein akzidentiellen Tatsache der eigenen Abkunft zu bekennen. Bald nach Hitlers Machtantritt emigrierte Hannah Arendt – wie zuvor schon ihr Mann – nach Paris. Nachdem das Deutsche Reich sich Frankreich einverleibt hatte, wurde sie ein paar Wochen lang in dem berüchtigten Internierungslager Gurs eingesperrt. Weil es ihr so gar nicht lag, sich als Opfer in den Vordergrund zu spielen, hat sie über diese bedrückende Erfahrung nie viele Worte verloren. Mit eigenem Geschick und der Hilfe zionistischer Bekannter gelang es ihr dann, in die USA zu fliehen und auch ihre Mutter aus Nazi-Deutschland herauszuholen.

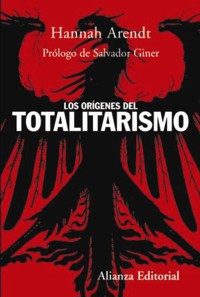

Das erste Werk, das Hannah Arendt in den Vereinigten Staaten verfasste, war ein großer Wurf, der sie mit einem Schlag weltberühmt machte: 1951 erschien ihr Buch über den Totalitarismus. In seinen Stärken und seinen Schwächen ist es symptomatisch für ihre gesamte Lebensarbeit. Schon andere vor ihr hatten totalitäre Systeme analysiert, so etwa Franz Neumann in seinem Buch über das NS-System, das er »Behemoth« nannte. Aber sie fand Worte, die eingängiger waren als die Sprache der Politologie. Und in der Zeit des Kalten Kriegs kam es gut an, dass sie den Nazismus und den Stalinismus zu demselben Phänomen erklärte: Aus dem Niedergang des Nationalstaats erwuchs die moderne Massengesellschaft, in der Einzelne nichts mehr zählen. Und in dem Maße, wie der Einzelne nicht mehr zählt, sondern zum Rädchen im Getriebe wird, kann er auch versklavt werden. Die neue Staatsform, die sich nun herausbildete, basierte darauf, dass die Bevölkerung mit Terror in Furcht und Lähmung gehalten wurde. Aus dieser Perspektive gesehen, waren die deutschen Konzentrationslager die plausible Konsequenz und perfekte Ausformung der neuen Staats- und Gesellschaftsform. Was der Historiker Dan Diner Jahrzehnte später als »Zivilisationsbruch« bezeichnete, hat Hannah Arendt in ihrem Buch dargestellt.

Schon zeitgenössische Historiker, Soziologen und Politikwissenschaftler stießen sich daran, dass sie ihre Thesen nicht empirisch belegte. Das spielte aber keine Rolle: Gefühlsmäßig fanden ihre Leser sie plausibel. Nach dem Fall des »Eisernen Vorhangs« 1990 hat Hannah Arendts Totalitarismustheorie in Deutschland ein Revival erfahren. Nun wurde behauptet, dass die Bundesrepublik zwei totalitäre Systeme glücklich hinter sich gelassen habe: das NS-Reich und die DDR. Das war nicht im Einklang mit den Ansichten Hannah Arendts, die einen deutlichen Unterschied sah zwischen dem Totalitarismus unter Stalin und den Diktaturen in den Ostblockstaaten, in die Stalins Herrschaft mündete. Wäre Hannah Arendt 1990 noch am Leben gewesen, hätte sie sich gegen die tagespolitische Vereinnahmung ihrer Theorie verwahrt.

Ihre eigenwillige Herangehensweise an die politische Analyse beiseitegelassen, hatte sie einen blinden Fleck: Ihre Totalitarismustheorie entsprach George Orwells Roman 1984. Das Volk wird von der Obrigkeit grausam versklavt, sodass es nicht einmal mehr Worte haben darf, seine eigene Unterdrückung zu beschreiben. Mit der schrecklichen Utopie von Aldous Huxleys »schöner neuer Welt« hingegen hätte Hannah Arendt sich ausführlicher beschäftigen können: Niemand wird versklavt, alle werden mit Chemie gefüttert und finden ihr solchermaßen zugedröhntes Nicht-Leben herrlich. Orwells Roman beschreibt Diktaturen. Huxleys Roman ist als Satire auf die Konsum- und Massengesellschaft des freien Westens zu lesen.

Gegen den freien Westen und seine Hauptmacht, die Vereinigten Staaten, hat Hannah Arendt sich verständlicherweise nicht mit Verve gewendet. Sie war froh, in den USA eine neue Heimat gefunden zu haben, in der sie die Freiheit hatte, ihren eigenen, höchst originellen Politikbegriff zu entwickeln. Anders als Aristoteles sah sie den Menschen nicht als »zoon politikon«, als von Natur aus politischen Menschen. Sie war der Meinung, dass Politik erst im Miteinander, erst im Gespräch zwischen Menschen entstehe. Gestützt auf diesen idealistischen Politikbegriff, schrieb sie dann: »Nur wer an der Welt wirklich interessiert ist, sollte eine Stimme haben im Gang der Welt.« Den Politikwissenschaftler Kurt Sontheimer hat diese Ansicht befremdet, mit der höflichen Herablassung eines Gentleman hat er sie kommentiert: »Leider lässt sich das in Demokratien mit ihrem allgemeinen Wahlrecht nicht praktizieren. Aber ist es nicht ein schöner Gedanke?«

Diesen schönen Gedanken hat Hannah Arendt in ihrem Buch Über die Revolution aufgeschrieben, das 1963 in den USA erschien. Die Französische und die russische Revolution fand sie nicht lobenswert, weil es bei diesen gewaltsamen Ereignissen mehr um ökonomische Fragen – genug Brot für alle – gegangen sei als um die vernünftige Selbstorganisation eines Gemeinwesens. Allein die amerikanische Revolution in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts war in ihren Augen gelungen. Dass es sich bei dieser »Revolution« vor allem um einen Unabhängigkeitskrieg handelte, kam ihr nicht so wichtig vor in Anbetracht der herrlichen Debatten, die dann zur Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika führten. Ganz besonders verbunden fühlte sie sich den Aufständischen, die 1956 in Ungarn versuchten, die sowjetische Herrschaft abzuschütteln: Arendt folgte Rosa Luxemburg und hielt die Idee einer Räterepublik, die Idee der Selbstorganisation des Volkes für gut und wichtig. Politische Initiativen von »unten«, Initiativen, die aus dem Volk kommen, kamen ihrem Politikverständnis entgegen. Die heutige »Occupy«-Bewegung hätte sie höchstwahrscheinlich nicht bloß gutgeheißen, sie hätte in ihrem Internet-Blog eine Lanze für die Occupy-Leute gebrochen. Zu ihrer Zeit, als es noch keine Occupy-Bewegung und keine Blogs gab, hat sie die Ansicht vertreten, dass die Gruppen, die in den USA zivilen Ungehorsam praktizierten, genauso anerkannt werden müssten wie Lobbygruppen.

Das Buch Eichmann in Jerusalem, mit dem Hannah Arendt Anfang der Sechzigerjahre abermals weltweit Furore machte, steht im Zentrum des Films Margarethe von Trottas. Niemand kennt sich diesbezüglich so gut aus wie Bettina Stangneth, die dafür gewonnen werden konnte, zu diesem Buch einen Aufsatz beizusteuern. Hier bleibt nur zu sagen, dass in Hannah Arendts Eichmann-Buch vieles kulminierte, was ihrer Lebenserfahrung entsprang: Sie selbst hatte vor den Nationalsozialisten nicht gekuscht. Also fand sie es verwerflich, dass die Judenräte mit den Nazis, wie ihr schien, kollaboriert hatten. Schon während des Zweiten Weltkriegs war sie der Ansicht, dass die Juden kämpfen sollten, möglichst mit einer eigenen Streitmacht. Letzteres war nicht möglich. Aber gekämpft haben viele jüdische Emigranten, die sich als Soldaten in die Truppen der Alliierten einreihten. Arendts berühmtes Wort von der »Banalität des Bösen« lässt sich auf zwei Weisen verstehen. Entweder so, wie auch Sebastian Haffner das in den Dreißigerjahren schon gesehen hatte: Der typische NS-Täter war nicht die Personifizierung des absoluten Bösen, er war nicht der Gestalt gewordene faszinierende Mephistopheles von Goethe, sondern ein ganz normaler Mörder. In der zweiten Interpretation, die Hannah Arendt selbst nahelegte, war Eichmann zu »gedankenlos«, um sich über sein Tun Rechenschaft ablegen zu können. In dieser zweiten Interpretation war er bloß ein bürokratisch funktionierendes Rädchen im Getriebe. Er wäre demnach der lebendig gewordene Idealtypus des wie eine Maschine funktionierenden Bürokraten gewesen. Ob irgendein normal intelligenter, zurechnungsfähiger Mensch die zu Hannah Arendts Jugendzeiten gefürchtete negative Utopie vom Maschinenmenschen tatsächlich personifizieren könnte? Das sei hier dahingestellt.

Der Furor, mit dem viele auf Hannah Arendts Buch reagierten, hat sie nicht eingeschüchtert, aber perplex gemacht. Ihre Freundin Mary McCarthy sprach von einem »Pogrom«, das gegen Arendt losgegangen sei. Hannah Arendt hatte die Kraft, sich auch davon nicht mundtot machen zu lassen. Es ist nicht zuletzt ihre Stärke, die ihr Andenken bis heute strahlen lässt.

München, im August 2012

Franziska Augstein

Martin Wiebel

»I changed my mind«

Annäherung an Hannah Arendt

Ich habe das Bedürfnis, so zu schreiben, dass es auf die Menschen wie ein Blitzschlag wirkt, dass es sie mitreißt, nicht mit Deklamation, sondern durch die Weite des Blicks, die Macht der Überzeugung und die Kraft der Vorstellung.

Rosa Luxemburg

Drei Wörter einer Begriffsbildung machen Hannah Arendt Mitte der Sechzigerjahre des letzten Jahrhunderts schlagartig einer größeren weltweiten Öffentlichkeit bekannt: Banalität des Bösen. Sie verwendet sie als Untertitel ihres Berichts über den Eichmann-Prozess in Jerusalem.

Die Karriere dieses Begriffs der politischen Theoretikerin und Philosophin, die bis zu ihrem Tod 1975 viele Bücher geschrieben hat, darunter das Meisterwerk der politischen Analyse Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft (1951), hat all diese anderen Bücher überschattet, obwohl es nur drei Wörter sind, die aber ohne erklärende Interpretation und Verweise auf ihre philosophische Hintergrundbedeutung wenig bis nichts aussagen. Die Begriffsbildung ist zum Schlagwort geworden, das uns heute aus jedem Moderatorenmund in Radio und Fernsehen und von jeder Titelseite entgegenspringt, wo immer in der Welt ein Massenmord zu beklagen ist. Kaum ein Begriff ist einerseits so bekannt und wird andererseits gleichzeitig so missverständlich benutzt.

Er hat ein losgelöstes Eigenleben entwickelt, und durch seine tausendfache Verwendung und kolportagehafte Verkürzung scheint der Begriff selbst schon banal geworden zu sein. Jedenfalls ist sein subversives Potenzial, das eine der schärfsten politischen Kontroversen in den Sechzigerjahren des 20. Jahrhunderts auslöste, fast in Vergessenheit geraten.

Mit dieser Begriffsbildung versuchte Hannah Arendt abschließend ihren persönlichen Eindruck von der Person Adolf Eichmanns, wie er sich für sie – und nicht allein für sie – im Jerusalemer Prozess dargestellt hatte, zusammenzufassen. Sie war, wie sie einmal schrieb: »eigentlich hingefahren, weil ich wissen wollte, wie einer aussieht, der radikal Böses getan hat«. Das entsprach durchaus den politischen Erwartungen in Israel und in der Weltöffentlichkeit und galt schon vor dem Prozess als einzig zutreffende Bewertung der Untaten des SS-Obersturmbannführers Adolf Eichmann, der als selbst ernannter »Spezialist« bei der Wannsee-Konferenz und später an entscheidender Stelle in Ungarn für den Völkermord an den europäischen Juden verantwortlich war. Der Mann aber, der im schusssicheren Glaskasten des Schauprozesses in Jerusalem auftrat und sprach, wirkte in seiner spießigen Durchschnittlichkeit, lächerlichen Sprachlosigkeit und unterwürfigen Beflissenheit, in seiner, wie Hannah Arendt es nennt, »empörenden Dummheit« eben nicht wie ein dämonischer Überzeugungstäter, dem man derartige Verbrechen, die die menschliche Vorstellungskraft überschreiten, zutrauen konnte. Ihr Eindruck vom Auftritt Eichmanns in diesem fälschlich eher politisch bedingt als Schauprozess geführten Gerichtsverfahren war nicht der eines klassischen selbstbezüglichen Bösewichts – wie Shakespeares Jago, Macbeth oder Richard III. –, sondern eines kleinbürgerlichen, scheinbar gedankenlosen Aufsteigers ohne jede Größe und Brillanz, der gleichwohl zum Verbrecher gegen die Menschheit durch Taten werden konnte, die alles bislang Bekannte weit überstiegen.

Für sie passte das scharf konturierte, moralische Schema des auf Immanuel Kant zurückgehenden Begriffs des radikal Bösen nicht mehr, der eine bewusste Intention der Bösartigkeit voraussetzte. Eher erschien ihr Eichmann auf höchstmögliche grauenhaft unmenschliche, nicht mehr verstehbare Weise ein Täter ohne Motiv zu sein: »Er hatte sich nur, um in der Alltagssprache zu bleiben, niemals vorgestellt, was er eigentlich anstellte« (Hannah Arendt).

Befreit man jedoch die Begriffsbildung »Banalität des Bösen« von polemischem Missbrauch und nutzt sie als Katalysator zum Denken, erweist sie sich als Herausforderung. In Hannah Arendts Gesamtwerk steht das Böse im Zentrum ihres Denkens, ihrer anhaltenden Sorge um die Gefährdung der Zivilisation, die sie während ihres gesamten Lebens begleitete. Deshalb ist sie auch heute noch für denkende Bürger von gültiger Bedeutung.

Die zweite Wortschöpfung

Man muss Hannah Arendts Begriffsbildung von der Banalität des Bösen im direkten Zusammenhang mit einer zweiten, früheren Wortschöpfung von ihr sehen und verstehen: Totalitarismus (nach eigener Aussage war das der einzige -ismus, den sie je geprägt hat).

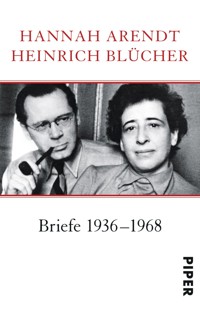

Diesen Begriff schlug sie bereits 1951 in ihrem für das Verständnis der Zivilisationsbrüche des 20. Jahrhunderts richtungweisenden Buch über die Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft für jene spezifischen Regierungsformen des 20. Jahrhunderts vor, die wie der Nationalsozialismus und der Stalinismus mit bis dahin bekannten Regierungsformen nicht vergleichbar waren. Dieses Buch machte sie zur politischen Philosophin und schuf die Grundlage für ihre politische Theorie, die sie gemeinsam mit ihrem Ehemann, dem ehemaligen Spartakisten Heinrich Blücher, den sie im Pariser Exil als politischen Flüchtling kennengelernt hatte und mit dem sie in die USA kam, erarbeitet hatte. Blücher, der sich selbst als einen »Drahtzieher« bezeichnete, machte seine Unfähigkeit zu schreiben und öffentlich ohne politisches Forum zu sein, zu einer Art »révolutionnaire manqué«. Auf sokratische Weise motivierend und stimulierend aber hat er seine Leidenschaft und seine Perspektiven und seine Erfahrungen mit der Degeneration der sozialistischen Idee unter Stalin in das Buch seiner Frau wie ein Co-Autor eingebracht, was sie ihm mit einer Widmung dankte. Es enthält die entschiedene Absage an jede Art der Versöhnung mit dem radikal Bösen, wie sie Hannah Arendt aus Kants Moralphilosophie ihrem Wesen nach akzeptiert hatte:

»Aber in ihrem Bestreben, unter Beweis zu stellen, was alles möglich ist, hat die totale Herrschaft, ohne es eigentlich zu wollen, entdeckt, dass es ein radikal Böses wirklich gibt und dass es in dem besteht, was Menschen weder bestrafen noch vergeben können. Wenn das Unmögliche möglich wurde, stellte sich heraus, dass es identisch ist mit dem unbestrafbaren, unverzeihlichen radikal Bösen, das man weder verstehen noch erklären kann durch die bösen Motive von Eigennutz, Habgier, Neid, Machtgier, Ressentiment, Feigheit oder was es sonst noch geben mag und demgegenüber daher alle menschlichen Reaktionen gleich machtlos sind; dies konnte keinen Zorn brechen, keine Liebe ertragen, keine Freundschaft verzeihen, kein Gesetz bestrafen. So wie die Opfer in den Fabriken zur Herstellung von Leichen und in den Höhlen des Vergessens nicht mehr ›Menschen‹ sind in den Augen ihrer Peiniger, so sind diese neuesten Verbrecher selbst jenseits dessen, womit jeder von uns bereit sein muss, sich im Bewusstsein der Sündhaftigkeit des Menschen zu solidarisieren.«

Hannah Arendt erwies sich im Totalitarismus-Buch als die Erste, die die strukturelle Vergleichbarkeit des Faschismus und des Stalinismus durchschaut hatte. Ihr erkenntnistheoretisches und politisch-publizistisches Ziel war es, rechtzeitig totalitäre Entwicklungen identifizieren zu helfen, wie und wo auch immer sie auftreten mögen.

Mit ihrer analytischen Wahrnehmung von Adolf Eichmann als Bürokrat des Todes, der sein Ziel in der »Überflüssigmachung von Menschen« sah, gelangte sie zu wachsender Klarheit über eines der konstituierenden Phänomene des Totalitarismus, über das sie zehn Jahre vor dem Eichmann-Prozess am 4. März 1951 mit Karl Jaspers korrespondierte hatte. Damals schrieb sie:

»Was das radikal Böse wirklich ist, weiß ich nicht, aber mir scheint, es hat irgendwie mit den folgenden Phänomenen zu tun: die Überflüssigmachung von Menschen als Menschen (nicht sie als Mittel zu benutzen, was ja ihr Menschsein unangetastet lässt und nur ihre Menschenwürde verletzt, sondern sie qua Menschen überflüssig zu machen).«

Sie benutzte diesen Begriff des radikal Bösen, bis sie 1961/63 Eichmann in Jerusalem schrieb. In der schrecklichen Kontroverse zwischen Gershom Scholem und ihr über das Eichmann-Buch, die in offenen Briefen geführt wurde, steht dann klar und dezidiert abweichend:

»I changed my mind und spreche nicht mehr vom radikal Bösen.

Ich bin in der Tat heute der Meinung, dass das Böse immer nur extrem ist, aber niemals radikal, es hat keine Tiefe, auch keine Dämonie. Es kann die ganze Welt verwüsten, gerade weil es wie ein Pilz an der Oberfläche weiter wuchert. Tief aber und radikal ist immer nur das Gute.«

Angesichts des millionenfachen Schreibtischmörders Eichmann vor Gericht, dem »Gespenst in der Glaskiste«, entmythologisierte sie den überführten Kleinbürger, indem sie – wie der Filmwissenschaftler Claus Löser einmal in seinem prägnanten Vortrag »Der Kleinbürger auf dem Theater« im April 2005 zum Film »Der Spezialist« von Eyal Sivan feststellte – herausarbeitete, »dass die Metamorphose zum Bösen hin nur eine scheinbare ist und auch bleibt. Sie fragt damit nach der Verlässlichkeit zivilisatorischer Immunsysteme, lässt erahnen, wie dünn das Eis unserer gesellschaftlichen Absprachen in Wirklichkeit ist – sein kann, jedenfalls.«

Das Böse, sogar das massenmörderisch-radikal Böse als Teil der Normalität der Alltäglichkeit anzuerkennen, das jederzeit unter anderen totalitären Umständen wiederkehren könnte, erzwang ein Umdenken bei Hannah Arendt und führte zur Suche nach einem angemessenen, erklärenden Adjektiv für das Böse als Charakterisierung einer Person, die das unerklärliche, unverzeihliche und unbestrafbare, vor allem motivlose Böse getan hat. Eichmanns Auftreten als Angeklagter mit der zur Schau getragenen Gedankenlosigkeit und dem Mangel an Urteilskraft in seiner »furchtbaren Banalität«, besonders aber die allem Anschein nach niederträchtige Motivlosigkeit erzwangen den begrifflichen Wechsel: vom radikal Bösen zur Banalität des Bösen als Konsequenz ihres fortschreitenden Denkens und Verstehens und der Wahrnehmung des »Verwaltungs-Massenmörders« Eichmann in Jerusalem.

Sie entschließt sich zu der provokanten Begriffsbildung »Bericht über die Banalität des Bösen« als Untertitel ihres Buchs Eichmann in Jerusalem, die zu einer mehr als drei Jahre aufwallenden Kontroverse Anlass gab. Im Schlusswort ihres Berichts fasst sie zusammen: »In dieser letzten Minute war es, als zöge Eichmann selbst das Fazit der langen Lektion in Sachen menschlicher Verruchtheit, der wir beigewohnt hatten – das Fazit von der furchtbaren Banalität des Bösen, vor der das Wort versagt und das Denken scheitert.«

Über die Väter des Skandalbegriffs

Die Genese des Skandalbegriffs »Banalität des Bösen« bleibt unklar. Ernst Vollrath vermutete, dass Hannah Arendt sich an einen frühen Jaspers-Brief erinnert haben könnte, in dem er ihr schrieb: »Ihre Auffassung [H. A. hatte zuvor erklärt, dass die Ungeheuerlichkeit der nationalsozialistischen Untaten eine juristische Erfassung unmöglich macht] ist mir nicht ganz geheuer, weil die Schuld, die alle kriminelle Schuld übersteigt, unvermeidlich einen Zug von Größe – satanischer Größe – bekommt, die meinem Gefühl angesichts der Nazis so fern ist wie die Rede vom Dämonischen in Hitler und dergleichen. Mir scheint, man muss, weil es wirklich so war, die Dinge in ihrer ganzen Banalität nehmen, in ihrer ganz nüchternen Nichtigkeit … Ich sehe jeden Ansatz von Mythos und Legende mit Schrecken, und jedes Unbestimmte ist schon solcher Ansatz … Es ist keine Idee und kein Wesen in dieser Sache.«

Aber Jaspers brachte später auch Hannah Arendts Ehemann Heinrich Blücher als Urheber des Begriffs ins Spiel, was sie allerdings zurückwies: »Von Heinrich stammt der Untertitel nicht; er hat einmal vor Jahren gesagt: Das Böse ist ein Oberflächenphänomen – und das fiel mir in Jerusalem wieder ein; daraus kam schließlich der Titel.«

Sie riskierte ihre eigene Person im Urteil, sie hat mich den Ausdruck noch einmal neu sehen gemacht.

Uwe Johnson

Hannah who?

Die beiden Wortschöpfungen/Begriffsbildungen Hannah Arendts – Totalitarismus und Banalität des Bösen – werfen, auch in dieser Reihenfolge, begriffliche Schlaglichter auf das grausame 20. Jahrhundert und haben die kontroverse Denkerin, die keiner politischen und ideologischen Richtung, vor allem nicht der in den Sechzigerjahren den akademischen politischen Diskurs prägenden Frankfurter Schule, zuzurechnen war, dennoch zu einer Jahrhundertfrau gemacht, neben der nur noch Rosa Luxemburg zu nennen wäre. Anders als diese aber, über die sie selbst einen brillanten Essay geschrieben hat, ist sie durch die Zeit des Kalten Kriegs und die ideologischen Auseinandersetzungen um 1968 in Deutschland entschieden – und unangemessen – unbekannter geblieben.

Zwar las und diskutierte die Generation der 68er das Eichmann-Buch und war von der Entlarvung Eichmanns ganz im Geist der Frankfurter Schule als autoritärer Persönlichkeit und »Charaktermaske« beeindruckt. Eichmann wurde für ein Spiegelbild der Bundesrepublik gehalten, wobei leicht verdrängt wurde, wie geeignet die technokratisch-bürokratische Maske der Täter war, die sich als kleine Funktionäre unter Gehorsamszwang darstellten, um die eigenen Biografien zu beschweigen. Dazu kam im gleichen Jahr 1963 der Auschwitz-Prozess in Frankfurt, der später neben Peter Weiss’ »Die Ermittlung« und Rolf Hochhuths »Der Stellvertreter« wegweisend für die primär ideologisch-moralischen Auseinandersetzungen mit der Generation der Väter und Täter war, nicht aber das grundlegende Totalitarismus-Buch, das seine Wirkung erst beinahe 50Jahre später, nach dem Zusammenbruch des real existierenden Sozialismus, zu entfalten begann. Erst als erkennbar wurde, was die 68er-Generation mit Arendts Schlüsselwerk verpasst hatte, schien sie in die Zeit zu passen.

Hannah Arendts Studienfreund, der Philosoph Hans Jonas, mutmaßte schon 1975 in seinem Nachruf auf die Freundin: »Sie als eine große Denkerin zu bezeichnen bedeutet für keinen ihrer Zeitgenossen, darüber zu mutmaßen oder gar vorauszusagen, wie ihr Denken den Angriffen der Zeit widerstehen wird.« Seine Befürchtungen erwiesen sich leider als berechtigt.

Obwohl heute durch Deutschland ein ICE fährt, der ihren Namen trägt (dessen Schaffner allerdings ausländischen Besuchern nicht erklären kann, wer Hannah Arendt war), und in Berlin an einer prominenten Stelle in der Stadt – am Holocaust-Mahnmal – eine Straße nach ihr benannt ist, blieb die politische Denkerin Hannah Arendt zumindest der heutigen jüngeren Generation dennoch weitgehend unbekannt. Daran konnten bislang auch die aufopferungsvolle Herausgebertätigkeit ihrer »leisen Schwester« Lotte Köhler, der man die Briefeditionen verdankt, und Antonia Grunenbergs verdienstvolles Editionsprojekt nur bedingt etwas ändern.

Das aber sagt nichts über Arendts fraglosen Ruf als Solitär der Zeit- und Geistesgeschichte, deren Bedeutung »im Zeitalter der verwüstenden Sandstürme« darin zu erkennen ist, dass sie sich abseits der Geländer der Tradition die Freiheit herausgenommen hat, nach dem Traditionsbruch – in der die Moral ohne Gefüge war – für Offenheit einzutreten und einen politischen Neuanfang zu wagen, jenseits der von Weltanschauungen vernagelten und zu Blöcken erstarrten Welt des Kalten Krieges.

Diese Haltung war entscheidend für den kanadischen politischen Essayisten, Journalisten, Hochschullehrer und Politiker Michael Ignatieff, Hannah Arendt-Preisträger 2003, wie er in seiner Dankesrede betonte:

»Hannah Arendt wusste alles, was es über die zerstörerische Wirkung von Ideen zu wissen gibt, da sie aus Deutschland, der Welthauptstadt für zerstörerische Ideen, kam. Während sie der glühenden Überzeugung, dass Ideen wichtiger als alles andere sind, und damit der besten Eigenschaft eines deutschen Intellektuellen aus Berufung treu blieb, widerstand sie den Untugenden deutscher Intellektueller: Ideologie und Abstraktion. Mit Ideologie meine ich jegliches Gedankensystem, das sich in seine eigene ethische oder politische Gewissheit flüchtet, den Widersprüchen der klaren Beweise, die die Welt darlegt, zum Trotz. Mit Abstraktion meine ich die unter Intellektuellen so weitverbreitete Gewohnheit, ein Leben in der wunderbaren Symmetrie der Lehrsätze dem Leben in unserer rauen, schwierigen und ewig schwer definierbaren Welt vorzuziehen. Mit großer Geisteskraft machte sie sich immun gegen diese beiden Versuchungen.«

Ihre demokratische Zivilcourage, mit dem Mut zur Minderheitenmeinung Positionen im Widerspruch – im schlimmsten aller Fälle sogar gegen langjährige Freunde wie in der Kontroverse um ihr Eichmann-Buch – auszuhalten und notfalls mit einer Stimme gegen andere zu stehen, bleibt ein beispielhaftes Vorbild, wie Ignatieff meinte:

»Sie erlangte Autorität durch die Macht des Denkens. Mit dem Begriff Autorität meine ich, dass man auf sie hörte, sie respektierte und weithin als weise Frau ansah. Ich meine auch, dass ihr Einfluss sie überdauert hat und dass die Auseinandersetzung über ihre Arbeit auch eine Generation nach ihrem Tod noch andauert.«

Noch in den finstersten Zeiten haben wir das Recht, eine gewisse Erleuchtung zu erwarten. Sie kommt wahrscheinlich weniger von Theorien und Begriffen als von dem ungewissen, flackernden und oft schwachen Licht, das einige Männer und Frauen durch ihr Leben und Werk unter fast allen Umständen entzünden und auf die Zeitspanne werfen, die ihnen auf Erden gegeben ist.

Hannah Arendt

Licht der Wahrheit

Seit 2002, also schon vier Jahre vor Hannah Ahrendts 100. Geburtstag, verfolgt die Regisseurin Margarethe von Trotta in Zusammenarbeit mit der Drehbuchautorin Pam Katz die an sie von mir als Wunsch herangetragene Idee eines biografischen Films über die politische Philosophin. In einem Spielfilm sollen der bedeutende politische Nachlass, ihre Einsichten und Erkenntnisse, Ansichten und Gedanken, ihr Beispiel und Vorbild, ihr ganzes öffentliches Wirken und ihr privates Leben gewürdigt werden. Eine Verdichtung ihrer öffentlichen und privaten Existenz in einer Filmerzählung zu versuchen, in der Person, Werk und persönliches Umfeld auf adäquate Art und Weise ins helle Licht des Films gerückt werden, wurde zum kühnen Plan. Die Idee, Arendt, die selbst von der lichten Wirkung eines Menschen in finsteren Zeiten sprach, ein »Licht-Spiel« – wie man den Kinofilm früher nannte – zu widmen, begeisterte die Regisseurin Margarethe von Trotta, weil sie ihr die Möglichkeit verschafft, mit der Kraft der Erinnerung, die die wahre Seele des Kinos ist, Hannah Arendt, diese melancholische Denkerin der Moderne und Heroine der Dissidenz, einem jüngeren Publikum im 21. Jahrhundert nahezubringen.

Trotta notierte: »Das Licht, das Hannah Arendt durch ihre Werke in die Welt gebracht hat, strahlt noch. Und es wird sogar heller. Immer mehr Menschen berufen sich auf sie. Ihr Leben spiegelt diese Geschichte des 20. Jahrhunderts in Facetten ebenso wider, wie ihr Werk versucht, diese zu verstehen.«

Als Larry Kardish, der dem deutschen Film so geneigte Filmkurator des Museum of Modern Art (MoMA) in New York, anlässlich einer Retrospektive ihrer Filmarbeit von Margarethe von Trottas Filmprojekt »Hannah Arendt« hörte, zeigte er sich hoch erfreut und erstaunt zugleich, dass noch niemand diese bedeutende Frau in den Mittelpunkt eines biografischen Films gestellt hat. »I hope you will get first!«, war seine Ermutigung. Das war 2005, auf halbem Weg zum Film.

Unerwartet richtungweisend und hilfreich für die Entwicklung eines Drehbuchs zu einem Spielfilm über Hannah Arendt war eine Bemerkung von deren Biografin Elisabeth Young-Bruehl in ihrem dem Leben, dem Werk und der Zeit Hannah Arendts gewidmeten Buch, als wären es Ratschläge einer Filmproduzentin:

»Das Licht, das die Werke eines Menschen ausstrahlen, tritt direkt in die Welt ein und leuchtet auch nach seinem Tod weiter. Ob es hell oder dunkel, flackernd oder beständig ist, das hängt von der Welt und ihrer Entwicklung ab. Die Nachwelt wird es beurteilen. Doch das Licht, das vom Leben eines Menschen ausgeht – gesprochenen Worten, Gesten, Freundschaften –, überlebt nur in Erinnerung. Soll es in die Welt eintreten, dann muss es eine neue Form annehmen, überliefert und weitergegeben werden. Aus vielen Erinnerungen und Geschichten muss eine Geschichte hervorgehen.«

Weder dem Vergangenen anheimfallen noch dem Zukünftigen. Es kommt darauf an, ganz gegenwärtig zu sein.

Karl Jaspers

Die Verteidigung ihrer Seele ist die Verteidigung ihrer Ideen

Das überaus reichhaltige Leben der Hannah Arendt ließ viele verschiedene Erzählungen möglich erscheinen, vom klassischen amerikanischen »Walk through times – Biopic«, einer Konzentration auf die Tage des Pariser Exils nach der Flucht aus Nazi-Deutschland mit der intellektuellen peer group der Parias um Heinrich Blücher und Walter Benjamin, die Familie Cohn-Bendit und andere, bis zur Reduktion auf die »Jahrhundertliebe« zwischen Martin Heidegger und Hannah Arendt. Die Annäherung an Hannah Arendt erwies sich als langwierig und schwieriger als erwartet, denn Chancen und Risiken, Hindernisse und Lösungen all dieser möglichen Filme mussten ausgelotet werden.

Die Aufgabe bestand darin, einen Erzählrahmen zu finden, um ihre besonderen Erfahrungen in der Rolle des Parias, die ihr Denken anregten, aber auch ihre Freundschaften und Lieben, die sie trugen, miteinander in Beziehung setzen zu können. Wiederum war es hilfreich, bei Elisabeth Young-Bruehl nachzulesen, die über ihre eigene biografische Zielsetzung schrieb: »Was aufgezeigt werden muss, sind die historischen Grundlagen für ihre Verallgemeinerung, die besonderen Erfahrungen, die ihr Denken anregten, die Freundschaften und Lieben, von denen sie zehrte, und – wenn möglich – ihre Denkweise oder ihr Denkstil.«

Klar war eigentlich nur, einen von Hannah Arendt in ihrem Aufsatz über Walter Benjamins Verfahren des biografischen Erzählens versteckten Hinweis zu nutzen, nach dem die Hauptarbeit darin bestehe, »Fragmente aus ihrem Zusammenhang zu reißen und sie neu anzuordnen, und zwar so, dass sie sich gegenseitig illuminieren und gleichsam frei schwebend ihre Existenzberechtigung bewahren konnten«.

Ohne Denken keine Wahrheit, und Denken nur im Dialog meiner selbst mit mir selbst … Der Dialog des Denkens. Wo er fehlt, gibt es keine Tiefe mehr, sondern Verflachung. Das gesamte öffentliche Leben unserer Zeit drängt auf Verflachung. Aus dieser Verflachung kommt das Unheil – und nicht aus der Tiefe, die wir verloren haben.

Hannah Arendt

Wagnis der Öffentlichkeit

Karl Jaspers hatte Hannah Arendt 1963 auf dem Höhepunkt der Kampagne wegen ihres Eichmann-Buchs zum Trost geschrieben, dass sie nunmehr in das Wagnis der Öffentlichkeit geraten sei und es bestehen müsse. Arendt dankte es Jaspers, als sie in einer Festrede zu ihm sagte: »Nur wer sein Leben und seine Person mit in das Wagnis der Öffentlichkeit nimmt, kann sie erreichen.«

So ähnlich stellt sich die Lage des »H. A.-Projekts« – wie der Arbeitstitel 2005 lautete – für Margarethe von Trotta in der Mitte des Filmprojekts dar.

Einen Spielfilm über eine politische Philosophin zu wagen, die von großer persönlicher Zurückhaltung war und auch massive Schutzvorkehrungen für ihren privaten Lebens- und Denkraum geschaffen hatte, machte es notwendig, Kenntnisse von Situationen aus ihrer Privatsphäre, ihrer bemerkenswerten und intellektuell überaus produktiven Ehe mit Heinrich Blücher – in der »Doppelmonarchie« – zu erlangen, aber auch Szenen ihrer Freundschaften im sogenannten New Yorker »Stamm«, zu dem vor allem deutschsprachige Freunde aus alten Zeiten zählten, und mit ihrer Freundin und Mitarbeiterin Lotte Köhler aufzuspüren. Die umfangreiche Lektüre der veröffentlichten Briefwechsel allein reichte dazu nicht aus, obwohl Hannah Arendts »Genie für die Freundschaft« (Hans Jonas) gerade im Briefwechsel mit Karl Jaspers überdeutlich, »ihr großes Ja zum Leben, ihre Zartheit, Trauer und Kraft« erfahrbar wird.

Wir fangen etwas an, wir schlagen unseren Faden in ein Netz der Beziehungen. Was daraus wird, wissen wir nie. Wir sind alle darauf angewiesen zu sagen: Herr, vergib ihnen, was sie tun, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das gilt für alles Handeln. Einfach ganz konkret, weil man es nicht wissen kann. Das ist ein Wagnis. Nun würde ich sagen, dass dieses Wagnis nur möglich ist im Vertrauen auf die Menschen. Das heißt in einem – schwer genau zu fassenden, aber grundsätzlichen – Vertrauen in das menschliche aller Menschen. Anders könnte man es nicht.

Hannah Arendt

Wir schlagen unseren Faden in ein Netz der Beziehungen

Die glücklichen Umstände, dass es der Drehbuchautorin Pam Katz in New York gelang, mit Hannah Arendts letztem Assistenten und heutigen Herausgeber ihres essayistischen Œuvres, Jerome Kohn, einen Zeitzeugen zu gewinnen und ihn für Gespräche mit Margarethe von Trotta und ihr zu erwärmen, führten schließlich auch zu der betagten, damals 84-jährigen Lotte Köhler. Auch sie fand sich in mehreren langen Gesprächen bereit, ganz im Sinne von Hannah Arendts Vorliebe für das Erzählen von Geschichten, aufschlussreiche »Schicksalsanekdoten« zu berichten, die einen tiefen Blick ermöglichten auf die emotionalen Höhen der Liebe, Treue und Großzügigkeit und die Untiefen der Empfindsamkeit, Besorgnis und Melancholie hinter Hannah Arendts unerschrockenem öffentlichen Auftreten.

Vor allem ihr großes Vertrauen in Margarethe von Trottas Fähigkeit als Filmemacherin, deren Filme »Rosa Luxemburg« und »Vision – Aus dem Leben der Hildegard von Bingen« sie sich extra angesehen hatte, im wahrsten Sinne von Erkenntnis Licht auf das Leben und Werk eines bedeutenden Menschen werfen zu können, wurde schließlich zum Fundament der Drehbuchentwicklung.

Dazu kam die offenherzige Bereitschaft von Arendts Schülerin, der Psychotherapeutin und Hannah-Arendt-Biografin Elisabeth Young-Bruehl, die Annäherung an ihre Persönlichkeit zu befördern, damit ein exemplarischer Film entstehen konnte. Ihre behutsamen Ratschläge hielten sich an Hannah Arendts Überzeugung, die in einer Biografie-Rezension geschrieben hatte: »Unsere Begierigkeit, in der Öffentlichkeit berichtet, ausgebreitet und diskutiert zu sehen, was ehemals streng persönliche Angelegenheiten waren und niemanden etwas angingen, ist wahrscheinlich weniger berechtigt, als unsere Neugier zuzugeben bereit wäre«. Young-Bruehl, die Licht-Theoretikerin, hielt sich an die Leitlinie ihrer eigenen, an Hannah Arendt orientierten biografischen Annäherung: »Sie schrieb nicht über Intimes. Die Porträts in ihrer Galerie Menschen in finsteren Zeiten entstanden durch die magische Umkehrung einer Schattenrisstechnik: Sie folgte dem Licht, das ihre Freunde auf die Finsternis unserer Zeiten geworfen hatten.«

Ohne die vertrauensvolle Offenheit gerade dieser zwei engen Lebenszeit-Zeuginnen wäre das H. A.-Projekt wohl nicht zu einem Hannah-Arendt-Film geworden. Umso betrübter sind alle Beteiligten, dass im März und Dezember 2011 beide Frauen starben und den fertigen Film, der ihnen so viel verdankt, nicht mehr sehen werden.

Licht der Gegenwart

Ende der Leseprobe