18,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Langen-Müller

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

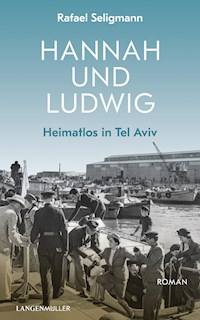

1933 flieht Ludwig aus Nazi-Deutschland nach Tel Aviv. Der hebräischen Sprache kaum mächtig, arbeitet er sich mit großer Energie und sonnigem Gemüt vom Orangenpflücker zum Prokuristen hoch. Gerade noch rechtzeitig holt er seine Eltern und Geschwister nach Palästina und rettet damit ihr Leben. Als er 1940 die schöne Hannah trifft und die beiden heiraten, zeichnet sich eine glückliche Zukunft ab. Doch persönliche Schicksalsschläge und die politische Unsicherheit im neu gegründeten Staat Israel lassen bei Ludwig und Hannah die Sehnsucht nach der deutschen Heimat wachsen. Zusammen mit Sohn Rafael kehren sie in ein Deutschland zurück, wo die Vorurteile gegen Juden keineswegs der Vergangenheit angehören ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 512

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Rafael Seligmann

Hannah und Ludwig

Heimatlos in Tel Aviv

Roman

LangenMüller

Ludwig Seligmann und seine Frau Hannah sowie seine Eltern Klara und Isaak Raphael und die Geschwister Heinrich und seine Frau Paula, Thea und Kurt haben das Beschriebene erlebt. Ludwigs Freunde Siegfried Herrligkoffer und Karl Seiff waren reale Personen. Alle übrigen Protagonisten sind Fiktion.

Distanzierungserklärung: Mit dem Urteil vom 12.05.1998 hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass man durch die Ausbringung eines Links die Inhalte der gelinkten Seite gegebenenfalls mit zu verantworten hat. Dies kann, so das Landgericht, nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Wir haben in diesem E-Book Links zu anderen Seiten im World Wide Web gelegt. Für alle diese Links gilt: Wir erklären ausdrücklich, dass wir keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten haben. Deshalb distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten in diesem E-Book und machen uns diese Inhalte nicht zu Eigen. Diese Erklärung gilt für alle in diesem E-Book angezeigten Links und für alle Inhalte der Seiten, zu denen Links führen.

Besuchen Sie uns im Internet unter

www.langen-mueller-verlag.de

© für die Originalausgabe und das eBook: 2020 LangenMüller in

der F.A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, Stuttgart

Alle Rechte vorbehalten.

Umschlaggestaltung: Sibylle Schug, München

Umschlagmotiv: Palästina/Einwanderung, Foto 1936, Bildarchiv Pisarek / akg-images, Berlin

Lektorat: Boris Heczko

Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering

ISBN 978-3-7844-8378-8

Meinem Onkel Heinrich Seligmann, 1907–1990,

und meiner Enkelin Omer, * 2019

Wir haben unser Zuhause und damit die Vertrautheit des Alltags verloren. Wir haben unseren Beruf verloren und damit das Vertrauen eingebüßt, in dieser Welt irgendwie von Nutzen zu sein. Wir haben unsere Sprache verloren und damit die Natürlichkeit unserer Gebärden und den ungezwungenen Ausdruck unserer Gefühle. Wir haben unsere Verwandten in den polnischen Ghettos zurückgelassen, unsere besten Freunde sind in den Konzentrationslagern umgebracht worden, und das bedeutet den Zusammenbruch der privaten Welt.

Hannah Arendt, Wir Flüchtlinge (1943)

Inhalt

Tel Aviv

Ertrunkenes Gold

Arbeit

Alte Liebe

Zionisten und Talmudisten

Paula und Heinrich

Haus in Kanaan

Thea

Jecke-Zeitung

Hilferuf

Jerusalem

Krieg

Hannah

Hochzeit

Ölberg

Befreiung

Post aus Ichenhausen

Exodus

Rafael

Israel

Ludwigs Bistro

Endlich leben!

Ruin

Canossa in Zion

Deutsche Zukunft

Tel Aviv

Im Gegenlicht der aufgehenden Sonne wurde am östlichen Horizont der kobaltblauen See ein zarter ockerfarbener Streifen sichtbar. Zion.

Seit ich mich erinnern konnte, hatte ich wie alle Juden unserer Gemeinde das Gelobte Land gepriesen und um die Rückkehr unseres Volkes nach Israel gefleht. Niemand glaubte oder wollte, dass dieses Gebet je erhört würde.

Adolf Hitler und seine Nazis hatten dafür gesorgt, dass mein Bruder Heinrich und ich uns an Bord der »Emile Zola« nunmehr den Gestaden Palästinas näherten. Auch die Fußballkameraden des FC Ichenhausen, in deren Reihen ich seit früher Kindheit gekickt hatte, die Bürger unserer schwäbischen Heimatstadt, die mir als Torschützen zugejubelt hatten, hatten uns fallen gelassen. Nicht alle waren Nazis. Mein Freund, der Polizist Karl Seiff, hatte mich vor meiner bevorstehenden Verhaftung gewarnt und mir mitsamt meinem Bruder zur Flucht in die Schweiz verholfen. Von dort aus gelangten wir nach Frankreich.

Die Franzosen, deren Sprache ich seit meiner Gymnasialzeit liebte, hatten uns zunächst freundlich aufgenommen. Doch nach einem Jahr erklärten uns die Behörden, ohne dass wir damit gerechnet hätten, zu »unerwünschten Ausländern«, nicht geduldeten Juden.

Heinrich und mir blieb nichts anderes übrig, als im Sommer 1934 in das britische Protektorat Palästina auszuwandern, wo die Zionisten daran arbeiteten, einen modernen Judenstaat aufzubauen. Eine von ihnen war Ricarda Bodenheimer. Sie wollte gemeinsam mit ihren Freunden einen Kibbuz gründen und das Land urbar machen. Doch mein Sinn stand nicht nach Landwirtschaft. Ich hatte im Elsass als Knecht geschuftet, ehe es mir gelang, eine Stelle als Textilverkäufer zu ergattern.

In Tel Aviv, der erst vor fünfundzwanzig Jahren gegründeten Stadt, wollte ich mir eine Existenz in meiner Branche aufbauen. Tel Aviv bedeutet Frühlingshügel. Ich war entschlossen, ihn zu erklimmen.

Als die Linie am Horizont sich dank der unverminderten Fahrt der »Emile Zola« zum Küstenstreifen ausdehnte, stimmten die etwa hundert Passagiere, die gleich uns zu dieser frühen Stunde an Deck standen, spontan die »Hatikwa« an, die Hymne der Hoffnung. Einige hatten Tränen in den Augen, während sie von der zweitausendjährigen jüdischen Verheißung sangen, ein »freies Volk in unserem Land zu sein«. Auch ich fiel in die Weise ein.

Als mein Bruder bemerkte, dass meine Augen feucht wurden, spottete er: »Das Judenparadies lässt dich weinen, noch ehe du es betrittst, Ludl.«

»Freust du dich nicht auch auf unser Land?«

»Mein Land ist Deutschland.«

»Aber dort will uns niemand haben.«

Heiner musterte die ergriffenen Sänger. »Sobald sich die Lage daheim wieder normalisiert, bin ich der Erste, der zurückkehrt.«

Heinrich hielt unbeirrbar an dem Glauben fest, dass alles sich zum Guten wenden werde. Er hatte Angst vor Palästina, das er nicht kannte und dessen Sprache er nicht beherrschte.

Mich dagegen reizte das Abenteuer. Hebräisch lesen hatten wir in der jüdischen Schule Ichenhausens und in unserer Synagoge gelernt. Das Sprechen würde folgen. Doch ich sehnte mich nach unserem barocken Gotteshaus und dem Sternenhimmel, der an seiner Decke prangte. Vor allem aber nach meinen Eltern und den jüngeren Geschwistern Thea und Kurt.

Allmählich gewann die Küstenlinie an Konturen. Anstelle der »Weißen Stadt« Tel Aviv, über die ich gelesen hatte, erblickte ich die Silhouette einer orientalischen Ortschaft. Ein Ensemble aus Minaretten, gedrungenen Bauten, Kirchtürmen. Davor ein kleiner Hafen. Das war Yafo, das biblische Yope. Erstmals hatte ich Fotografien der viertausend Jahre alten Stadt im Album Isaak Braders gesehen, des gestrengen Hauptlehrers an unserer jüdischen Schule. Er hatte im Sommer 1913 das Heilige Land bereist und dabei mit seiner Kamera Fotos geschossen, die er mir vier Jahre später vor meinem Übertritt aufs Gymnasium gezeigt hatte. Auf den Bildern hatte Yafo grau und kahl gewirkt. Mit dem heraufziehenden Tag aber erstrahlten die Farben der Hafenstadt in einer in Mitteleuropa unbekannten Kraft. Das klare Licht, die exotische Architektur, verbunden mit meinem überwältigenden Bedürfnis, nach langer Flucht endlich im biblischen Land eine neue Heimat zu finden, berauschten mich. Mein Blick sprang von unserem Zielhafen zu meinem Bruder. Selbst Heiner konnte sich der Faszination des Augenblicks nicht entziehen. Der Spott war aus seinem Gesicht gewichen. Die Reling mit beiden Händen fest umklammernd, starrte er unverwandt auf die näherkommende Stadt. Ein Ruck verriet, dass unser Schiff Fahrt zurücknahm. Bald darauf verkündeten die Bordlautsprecher auf Französisch und Englisch, dass wir Passagiere uns binnen einer Viertelstunde mit unserem Gepäck an Deck begeben sollten, um an Land gebracht zu werden.

Die Schubumkehr ließ das Wasser aufschäumen, und der Dampfer kam zitternd zum Stehen. Hinter den Hafenanlagen schmiegten sich sandsteinfarbene Stadthäuser einen sanften Hügel empor. Auf dem Plateau ragte ein mächtiger Kirchturm in den wolkenlosen azurblauen Himmel. Vom Minarett einer Moschee vernahm ich Wortfetzen des Muezzins, der die Gläubigen zum Gebet rief.

Ein Dutzend Ruderboote näherten sich geschwind unserem Schiff, dessen Gangway herabgelassen wurde. Zunächst geleiteten Stewards die wenigen Zweite-Klasse-Passagiere die Schiffsleiter herab. Die Schlepper halfen ihnen in die Boote, ergriffen und verstauten das Gepäck und ruderten sogleich zum Hafen. Danach durften wir Zwischendeck-Reisende zur Gangway. Heiner und ich hatten bereits unsere schweren Koffer aus unserer Zwölf-Mann-Kabine an Deck gebracht. So standen wir jetzt weit vorne.

Wir mussten uns gegen die Nachdrängenden stemmen, um nicht ins Meer gedrückt zu werden. Als wir uns dem Ende der Falltreppe näherten, riefen die Ruderer des vor uns schaukelnden Bootes: »Yallah! Yallah!« Sie bedeuteten uns mit Schaufelbewegungen ihrer kräftigen braungebrannten Arme, in ihren Kahn zu springen. Ich warf meinen Überseekoffer dem Mann vor mir zu. Er fing ihn gewandt auf, worauf ich an seine Seite ins Boot sprang. Heinrich folgte mit seinem Gepäckstück. Doch der schwere Koffer brachte meinen Bruder aus dem Gleichgewicht, sodass er unter dem Gelächter der beiden Araber auf dem Rücken landete. Während seine rechte Hand weiterhin den Griff umklammerte, zappelte er wie ein hilfloser Käfer, was mich grinsen ließ. »Depp!«, zischte der Bruder, während er sich aufzurichten versuchte. Als ich ihm meine Hand reichte, schüttelte Heiner grimmig den Kopf. Derweil riefen die Ruderer den wartenden Passagieren weiter ihr »Yallah! Yallah!« entgegen und forderten sie mit Händen und Blicken auf, endlich in das Boot zu steigen. Doch die Männer und Frauen auf der Gangway zögerten. Daraufhin verloren unsere Bootsleute die Geduld. Sie ruderten an die Falltreppe, einer schlang ein abgewetztes Seil um den Griff zur Gangway. Heinrich hatte sich derweil aufgerappelt und setzte sich auf eine Bank. Unterdessen reichte der Ruderer einer jungen Frau die Hand und zog sie vorsichtig mit ihrem Koffer ins Boot. Der gelungene Zustieg und die »Yallah! Yallah! Hurry!«-Rufe veranlassten die Wartenden, mit ihrem Gepäck zügig zu uns umzusteigen. Im Nu war das Boot mit einem Dutzend Passagieren gefüllt. Sogleich löste der Mann das Tau und stieß uns von der Gangway ab. Die beiden Männer legten sich in die Ruder und jagten unser Boot über die schaukelnden Wogen vorbei am steinernen Wellenbrecher in den kleinen Hafen, wo sie zwischen den Fischerbooten manövrierend an einer Treppe festmachten. Wir hievten unsere Habseligkeiten die Stufen empor.

Auf der Pier empfingen uns zwei britische Polizisten in steif gebügelten Khakihemden und kurzen Hosen. »Hitler’s Jewish Huns!«, bemerkte der Sergeant. »Hitlers Juden-Hunnen«, übersetzte ich unwillkürlich.

»Englische Pest!«, raunzte Heinrich.

Im Ankunftsterminal besah ein Officer hinter einem Schalter unsere Pässe, ehe er die Visa stempelte und uns zum Zoll schickte. Nach flüchtigen Blicken auf uns samt Gepäck wurden wir mit einem Handzeichen zum »Exit« durchgewunken.

»Die Briten verzichten heute auf ihre üblichen Schikanen. In zwei Stunden kommt ein weiterer Dampfer aus Triest an. Ein Paar hundert Juden auf einmal abzufertigen ist zu viel für simple englische Polizistengehirne«, mokierte sich der junge Mann im offenen weißen Hemd, der uns in der Empfangshalle im Auftrag der Jewish Agency begrüßte. In unverkennbarem Berlinerisch stellte er sich als Moshe Birnbaum vor.

In der Halle herrschte während der Morgenstunde bereits reger Betrieb. Überall standen britische Polizisten und Soldaten. Arabische Träger boten uns ihre Dienste an, Chauffeure offerierten Fahrten nach Tel Aviv. Doch Birnbaum winkte energisch ab. »Bitte benutzen Sie israelische Kutschen oder Taxis. Bei uns gilt das Prinzip der jüdischen Arbeit. Davon werden Sie als Neueinwanderer ebenfalls profitieren. Wir bauen einen jüdischen Staat auf. Keine Kolonie mit eingeborenen Kulis. Bei Arabern gibt es immer wieder Zwischenfälle. Bis hin zum Mord an Juden …«

»Da hätten wir gleich in Deutschland bleiben können …«, begann mein Bruder.

»Irrtum! Hier wehren sich die Juden«, gab Birnbaum zurück.

Heiner musterte skeptisch den kleinwüchsigen Mann, den er um Haupteslänge überragte. »Wo nehmen Sie die tapferen hebräischen Krieger her?«

»Beispielsweise aus Deutschland oder Polen. Die Antisemiten machen Menschen wie Sie zu Zionisten.«

»Ich bin kein Zionist!«

»Ihnen wird nichts anderes übrigbleiben.« Birnbaum sah zu den übrigen Neuankömmlingen hinüber. »Ich muss jetzt die anderen Olim, die Einwanderer, betreuen.«

An den Balken der Wellblechdecke hingen Ventilatoren, die sich vergeblich abmühten, einen Luftzug zu erzeugen. Ich erspähte einen Schalter an der Stirnseite des Raums. Darüber hing ein schwarz-weißes Schild mit der Aufschrift »Bank HaPoalim. Workers’ Bank« in englischen und hebräischen Lettern. Anders, als ich es aus den Gebetbüchern kannte, fehlten hier die gepunkteten Vokale. Erst durch die lateinische Schrift verstand ich die Worte. Zur Zeit der Thora gab es noch keine Bank. Ich besaß 160 Dollar, von denen ich nun 20 wechselte.

Als alle jüdischen Passagiere den Zoll passiert hatten, versammelte Birnbaum die zumeist jüngeren Leute um sich. Er begrüßte uns und verkündete, die Jewish Agency, er selbst und die gesamte jüdische Gemeinschaft in Erez Israel würden uns mit aller Kraft dabei unterstützen, freie Bürger des entstehenden Staates Israel zu werden. Zunächst würden wir ins Ankunftszentrum nach Tel Aviv gebracht.

Als Birnbaum fortfahren wollte, baute sich ein Polizeioffizier vor ihm auf. »Schluss mit Ihrem jüdischen Nonsens!«, schnarrte er. »Der Ankunftsterminal ist britisches Hoheitsgebiet. Räumen Sie sofort das Gebäude, sonst lasse ich Sie rauswerfen.«

Der schmächtige Zionist ließ sich von dem Engländer nicht einschüchtern. »Den Raum verlassen wir, aber nicht das Land. Das ist unser seit biblischen Zeiten, als auf Ihrer Insel noch die Wilden herrschten. Bald wird Israel wieder uns gehören – ohne Besatzer.«

Der Brite hob den Offiziersstock, und ein Dutzend Polizisten marschierten auf. Birnbaum sah die Uniformierten gleichmütig an, ehe er uns ein Zeichen gab, ihm zu folgen.

Draußen war die Luft frisch und das Licht gleißend klar. Junge Männer dirigierten uns zu zwei staubbedeckten Lastwagen und bedeuteten uns in Iwrith, wie die Landessprache hier genannt wurde, sowie mit Handgesten mitsamt unserem Gepäck auf die Ladeflächen zu steigen. Sie kletterten behende auf die Plattform voran. Ich folgte ihnen als einer der Ersten, stellte meinen Koffer ab und setzte mich auf eine der Holzbänke, die sich hinter der Fahrerkabine reihten. Die Ordner mahnten uns zur Eile. Meinem Bruder, der neben mir Platz nahm, stand das Unbehagen ins Gesicht geschrieben. Unter den Rufen der Helfer füllten sich die Bänke. Der Motor wurde angelassen. Doch unser Auto wartete, bis auch der andere Wagen bereit war. Derweil stiegen Nachzügler zu, wir rückten zusammen, um ihnen Platz zu machen. Inzwischen herrschte eine drückende Hitze. Nach einer Weile sprang der Motor des zweiten Lkw an. Dicht hintereinander fuhren wir im Konvoi durch enge Gassen. Unsere Ordner holten Pistolen hervor. Über den Motorlärm hinweg schrie Heinrich mir zu: »Großartig! In Deutschland hatten wir’s nur mit den Nazis zu tun. Hier liegen die Juden mit den Arabern und obendrein mit den Engländern im Streit.«

Nachdem unsere Lastautos die verwinkelten Gassen Yafos verlassen hatten, fuhren sie auf der Haifa-Road nordwärts. Rechts erstreckte sich verstepptes Land, auf der Gegenseite hinter flachen weißen Sanddünen rollten grünblaue Meereswellen sanft gegen das Ufer, wo sie sich brachen. Unsere Ordner steckten ihre Waffen weg und sangen das Lied »Anu Banu Arza« – Wir kamen, um hier zu leben und das Land aufzubauen –, das ich schon vom Schiff her kannte.

Schließlich bogen die Lastkraftwagen nach Osten ab. Die Straßen belebten sich mit Menschen, Pferdefuhrwerken, Eselskarren und einigen wenigen Autos. Zweistöckige Häuser unterschiedlicher Baustile standen dicht an dicht. Allen gemeinsam waren die Balkone an der Vorderfront. Ich versuchte, mir die Straßennamen einzuprägen, die in Englisch, Iwrith und Arabisch auf schwarzweißen Schildern vorbeiglitten. Wir ratterten durch die belebte Herzl-Straße und setzten unseren Weg in der breiten Allenby-Straße fort. Die Fahrzeuge überquerten den Rothschild-Boulevard, dessen Mittelstreifen von jungen Eukalyptusbäumen bewachsen war.

Schließlich bogen wir in die Nachlat-Benjamin-Straße ein, wo beide Autos vor einem breiten Haus mit gelb gestrichener Fassade anhielten. Fast alle Passagiere sprangen gleichzeitig auf und drängten nach vorne. Jeder stöberte nach seinem Gepäck. Heinrich vermisste vernehmlich die deutsche Ordnung. Er musste bis zuletzt auf seinen Koffer warten, während sich die meisten von uns schon mit ihren Habseligkeiten um Moshe Birnbaum versammelt hatten.

Auf der Straße warteten einige Dutzend Menschen, die ihre Angehörigen temperamentvoll begrüßten und mit ihnen davonzogen. Wir Verbliebenen wurden von Birnbaum und seinen Ordnern in den kühleren Innenraum des Gebäudes geleitet. Hier dirigierte man uns in eine Halle. An den Tischen saßen junge Frauen in blauen Röcken und weißen Blusen, die uns mit einem kleinen Laib Brot und Salz empfingen. »Israel heißt euch willkommen. Den Rest müsst ihr euch hier selbst erarbeiten«, bemerkte Birnbaum. Die Jewish Agency werde uns allzeit beistehen. Wir bekamen Merkzettel auf Iwrith, Englisch und Deutsch. Dort war unter anderem die Adresse der Histadrut, der jüdischen Gewerkschaft, die uns bei der Arbeitssuche unterstützen sollte, vermerkt.

Zunächst mussten wir uns eine Bleibe beschaffen. An einem Schwarzen Brett klebten Zettel mit Offerten. Meist handelte es sich um möblierte Zimmer, die zwischen einem und anderthalb Pfund pro Monat kosteten. Eines der Angebote begnügte sich mit 75 Piastern, einem dreiviertel Palestine Pound.

Ich wollte mir das »komfortable luftige Zimmer mit zwei Betten« ansehen. »Das liegt bestimmt am Arsch der Welt«, vermutete Heinrich. Doch die Sheinkin-Straße 17 war nicht weit, wie ich dem an der Tafel befestigten Stadtplan entnahm.

»Irrtum, Bruder! Es ist ganz in unserer Nähe.«

»In diesem orientalischen Kaff ist alles in der Nähe!«

»Das ist kein Kaff, sondern unsere neue Heimat!«, hielt ich dagegen.

»So schnell geht das bei dir, Ludl! Nur weil der Himmel blau ist …«

»Nein! Weil wir vor den Deutschen abhauen mussten und die Franzosen uns rausgeworfen haben…« Ich wusste, dass ich meinen Platz gefunden hatte.

»Was ist mit dir los, Ludl? Du strahlst wie die Sonne.«

»So ist es! Ich fühle mich hier wie neu geboren.«

Heiner verzog den Mund zu einem schiefen Lächeln. »Schau’ dir meinen kleinen Bruder an! Kaum im Land, gebärdet er sich als Juden-Patriot.«

Die Sonne brannte mit einer Kraft auf die Straße, wie ich sie selbst in Marseille nicht erlebt hatte. Trotz meines leichten Sommeranzugs kam ich mit dem Koffer ins Schwitzen. Heinrich erging es nicht besser.

Wir passierten einen Markt, dessen Stände von Markisen überdacht wurden. Lauthals priesen die Händler ihre Waren an. Während wir die Allenby-Straße überquerten, spürte ich zunehmend das Gewicht meines Koffers.

Dann waren wir in der Sheinkin-Straße angelangt, die von ein- bis zweistöckigen Gebäuden mit runden Bögen, kleinen Fenstern und breiten Balkonen gesäumt wurde.

Wir passierten einen Laden. Am Tresen lagen aufgeschnittene Apfelsinen, deren Zitrusduft mir in die Nase drang und meinen Durst verstärkte. Ein braungebrannter Verkäufer mit blondem Schnauzer bemerkte unsere Erschöpfung und pries uns seinen Miz an, was wohl Saft bedeutete. Ein Glas kostete lediglich fünf Mil, also einen halben Penny. Heinrich und ich nickten einander zu und ließen die Koffer sinken. Doch der Verkäufer schüttelte den Kopf.

»No, no!«, gebot er. Er hatte uns sogleich als Jeckes erkannt. Es war das erste Mal, dass ich diesen Begriff vernahm, mit dem hiesige Juden uns als naive Deutsche klassifizierten. Der Mann forderte uns auf, hereinzukommen und unsere Habseligkeiten nicht aus den Augen zu lassen, sonst würden sie von Ganoven »zugenimmen«.

Mir lief das Wasser im Mund zusammen, als der Verkäufer einem eisgekühlten Fach Orangen entnahm, sie aufschnitt und die Hälften in seinem Entsafter mit einem langen Hebel auspresste. Der Anblick des schwimmenden Fruchtfleischs im frischen Saft, der feine und zugleich fesselnde Zitrusduft betörten meine Sinne. Ich erschauerte, als meine Zunge den süßsauren Saft schmeckte, den ich nach langsamen Schlucken kühl in meiner Kehle spürte. Nicht nur Milch und Honig flossen in diesem Land, sondern auch dieser Apfelsinentrank. »Schmeckt wirklich köstlich«, bemerkte Heinrich.

»Ich wünsch’ mir, dass das Land Israel so schmeckt wie seine Früchte.«

Heinrich grinste. »In Deutschland haben dir die Weiber den Kopf verdreht. Hier genügt schon ein Saft, um dich zu befriedigen.«

»Bei der Hitze geht’s dir nicht anders …«

Heinrich zuckte die Schultern. »Lass’ uns dein spottbilliges Palais Zion besichtigen.« Doch ehe wir uns erheben konnten, kam uns der Wirt mit zwei weißen Untertassen entgegen, auf denen jeweils ein braungelbes Knödelchen lag. Die Kugeln verströmten den Duft gebratenen Gemüses. Als der junge Mann unsere fragenden Mienen wahrnahm, drohte er uns lachend mit dem Zeigefinger. »Ihr kennt nicht kejn Falafel? Falafel is Erez Israel. Das Land Israel – far Jidn und Araber.«

Obgleich Heinrich abwinkte, stellte er die Speise auf den Tresen. Vorsichtig biss ich hinein. Die Bällchen waren weich, sie bestanden aus Kichererbsen, Gewürzen und Kräutern, wie unser Gastgeber erklärte. Ihr zarter Geschmack schmeichelte meinem Gaumen, als ich zu kauen begann. Heinrich beobachtete mich grinsend.

»Wenn du so weiterfutterst, bist du bald Zionist …«

»Red’ ned so viel, sonst wird dein …«

»… Falafel…!«, warf der Bediener ein.

»… kalt.«

Die Speise behagte auch Heinrich. Chaim aus Krakau, wie der Imbisspächter sich vorstellte, verschwand wieder hinter seinem Tresen, wo er zwei Teigtaschen aufschnitt und sie mit frischen Falafelbällchen, die er aus siedendem Fett schöpfte, füllte. »Die Falafel sind in einem arabischen Brojd von weißem Mehl. Es heißt Pita. Falafel in Pita is a Mechaje!«, ein Labsal. Wir rundeten die Delikatesse mit türkischem Mokka ab. Die Mahlzeit war nunmehr nicht so preiswert, wie der Orangensaft zunächst verheißen hatte.

Das möblierte Zimmer von Dr. Bergman entpuppte sich als Balkon, der von einer Markise überdeckt war – ohne eigene Waschgelegenheit. Zudem sollten wir, wie der schwergewichtige Arzt aus Rumänien gebot, nach Möglichkeit unsere Behausung vor halb neun Uhr morgens verlassen und nicht vor sieben Uhr abends zurückkehren, da der Mediziner bis zu dieser Zeit seine Sprechstunde abhielt. Der Balkon grenze an sein Behandlungszimmer, weshalb wir uns während der Sprechzeiten nur »notfalls« ausruhen könnten. Die Toilette sollten wir allerdings nicht aufsuchen, das störe ihn bei seiner Arbeit und sei den Patienten unangenehm.

Auf einem Balkon zu hausen, den wir tagsüber kaum benutzen durften, empfand ich als unzumutbar. Doch Heiner hinderte mich an der Absage. »Lass’ es uns mit diesem Zimmer versuchen, Ludl. Wir werden uns schon daran gewöhnen. Schön luftig ist es hier.«

Wir beglichen die Miete für eine Woche im Voraus und stellten unser Gepäck ab, ehe wir uns daran machten, die Stadt zu erkunden.

Obgleich es bereits nach drei Uhr nachmittags war, blieb es unvermindert heiß. Allenthalben wurde gebaut. Die Architektur der neueren Häuser wirkte nüchtern. Klare Linien, runde Balkone, weiße Fassaden. »Der deutsche Bauhaus-Stil setzt sich hier durch«, bemerkte ich. »Was nützt mir das, wenn wir wie Affen auf einem Balkon hausen und nicht mal pinkeln dürfen, wenn wir müssen?«

»Du wolltest doch den Freiluftkäfig, Heiner!«

»Weil ich nicht ewig auf deine Dollars angewiesen sein möchte.«

Mein Lehrherr Lazarus Bodenheimer, in dessen Tochter Ricarda ich verliebt war, hatte mir bei meinem Abschied aus seiner Firma im Jahr 1926 tausend Dollar geschenkt. Die grünen Noten hatten uns beim Ausbau des Familiengeschäfts in Ichenhausen und dann bei unserer Flucht vor den Nazis und während der ersten Monate im Elsass geholfen. Zuletzt hatte ich damit unsere Schiffspassage nach Yafo finanziert. Nun war meine Dollar-Reserve fast aufgebraucht.

Doch Heinrichs Missmut blieb. Ich zückte meine Brieftasche, zählte acht Scheine ab und reichte sie meinem Bruder.

»Was soll das?«, begehrte er auf.

»Ich hab das Geld immer nur für unsere Familie ausgegeben …«

»Du edler Mensch, Ludl. Stets der Liebling unserer Frau Mama, die dich aufs Gymnasium schickte, während ich eine Fleischerlehre machen musste.«

»Nimm das Geld und halt dein Maul!«, herrschte ich ihn an.

»Das ist aber nicht sehr freundlich. Warum willst du mir deine Dollars aufnötigen?«

»Weil dich der Neid zerfrisst.«

Heiners Augen verengten sich. Kaum im Land der Bibel, gebärdeten wir uns wie Jakob und Esau! Ich steckte die Noten wieder in meine Hosentasche. »Ich war gekränkt, Heiner.«

»Schon gut. Ich weiß doch, dass mein kleiner Bruder sich nicht beherrschen kann.«

Wir gelangten an den Rothschild-Boulevard, dessen junge Bäume uns nur wenig Schatten spendeten. Über die abfallende Straße zogen wir in nördlicher Richtung. Die Allee mündete in einen weiß gepflasterten Platz, auf dem, wie ich erfuhr, das Nationaltheater »Habima« entstand. Ein Opernhaus gab es bereits im Süden der Stadt in Strandnähe. Ich nahm mir vor, mit Heiner in die Oper zu gehen, sobald mein Einkommen es erlaubte. Meinen Lieblingskomponisten Richard Wagner würde ich hier kaum zu hören kriegen. Denn, wie mir bekannt war, verachtete man in Zion den Antisemiten Wagner – und leider auch seine romantisch-euphorisierende Musik.

Vor einem Kiosk blätterte Heinrich in der »Palestine Post«. Er lieh sich von mir einige Münzen, um die Zeitung zu erwerben. Dabei fielen mir die Dollar-Noten aus der Tasche.

Das war die Gelegenheit, dem Bruder die Hälfte meiner Devisen anzuvertrauen. Heiner erklärte sich bereit, das Geld anzunehmen, sonst würde ich »Schlampfuchs« es verlieren.

Dann hielt er mir das Blatt hin. »Du kannst doch etwas Englisch. Sag, was steht da auf der ersten Seite?«

Die Schlagzeile lautete: »Deutschland hört jetzt auf Hitlers Kommando«. Im Artikel wurde berichtet, dass nach dem Tod von Reichspräsident Hindenburg die Reichswehr auf Hitler vereidigt worden war.

»Wir werden uns hier für längere Zeit einrichten müssen. Was wird jetzt aus den Eltern?«

»Darüber zerbrechen wir uns später den Kopf«, holte mich mein Bruder in den Alltag zurück. Heinrich hatte das Impressum aufgeblättert und verlangte, ihn über die Einzelheiten zu informieren. Die Redaktion der Zeitung war in Jerusalem. In Tel Aviv befanden sich ein Außenbüro sowie der Vertrieb für die Stadt und ihre Umgebung.

»Genau das wollte ich wissen!«, verkündete Heinrich. Er notierte sich die Adresse und wollte, dass wir auf der Stelle in das Büro eilen sollten, das sich im Geschäftsviertel in der Herzl-Straße befand. Dort sollte ich mich nach Arbeitsmöglichkeiten für uns erkundigen.

»So ein Schmarrn!«, wandte ich ein. »Du kannst kein Englisch und ich bin kein Redakteur.«

»Spielt keine Rolle! Eine Zeitung ist ein großer Betrieb, da findet sich immer was. Und wenn wir Papierballen schleppen oder als Nachtwächter arbeiten müssen. Hauptsache, wir verdienen Geld.«

Er bestand darauf, sogleich die Zeitung aufzusuchen. Wir eilten die Ben-Zion-Straße hinab. Im Westen vor uns glitzerte hellsilbern das Mittelmeer, die Sonne stand jetzt so tief, dass ihre Strahlen die weißen Häuser in gleißendes Licht tauchten.

Tel Aviv empfing uns strahlend. Heiner aber hatte jetzt keinen Sinn für die Schönheiten des Ortes. Die Existenzangst trieb ihn unverzüglich zur Arbeitsplatzsuche. Ich dagegen wollte zunächst ans Meer. Ich war überzeugt, in Israel mein Glück zu machen.

Hannah stand allein hinter der Theke des Bistros. Ich blickte mich suchend um. Wo waren die Geschäftsführerin und ihre Gehilfin? Warum blieben die Gäste aus?

»Der Betrieb ist ruiniert, Ludwig.« Hannahs Gesicht wirkte gefasst. »Du warst einen Monat lang nicht anwesend. Unterdessen hat Lily die Kundschaft vergrault. Mir hat sie Schläge angedroht. Ich habe vergeblich versucht, dich in Tel Aviv zu erreichen. Jetzt bist du Gott sei Dank endlich da. Was sollen wir tun, Ludwig?«

»Wir versuchen es noch einmal! Ich schaue mich nach einem anderen Lieferanten um, rede mit Frau Himmelfarb, lasse neue Plakate und Handzettel drucken …«

»Dafür ist es zu spät …«

»Was soll das heißen?«

»Du hast ein Einschreiben des Finanzamts erhalten, musst eine Steuervorauszahlung von achttausend Pfund leisten, die wir nicht haben. Das ist unser Ruin.«

»Wie kommen die denn auf diese Wahnsinnssumme?«

»Gemäß deinen Angaben.«

Die unerwartet hohen Umsätze der ersten Wochen hatten mich berauscht. So hatte ich gegenüber dem Steuerinspektor mit einer übertriebenen Wocheneinnahme geprahlt. »Das lässt sich bestimmt korrigieren. Ich werde mit einem Steuerberater reden …«

Hannah schüttelte den Kopf. »Ich habe dem Leiter des Finanzamts unsere Lage erklärt. Er sagte nur: ›Ich kann Ihnen beim besten Willen nicht helfen. Niemand kann es!‹«

Als ich die Tür verschloss, ahnte ich, dass ich mein Bistro nie wieder öffnen würde.

Ertrunkenes Gold

Unmittelbar jenseits der Hayarkon-Straße begann der breite Sandstrand. Frauen, Kinder, Jugendliche, aber auch Männer in Badekleidung bevölkerten das Ufer. Man schwatzte, lief herum, aalte sich in der Sonne, übte Gymnastik. Mütter ruhten auf Liegestühlen, von wo sie versuchten, ihre Kinder zu beaufsichtigen – oder sie herumtollen ließen. Dazwischen marschierten Männer mit umgehängten bunten Blechboxen. »Eskimo! Limon!«, priesen sie brüllend ihr Speiseeis an.

Ich trat ans Ufer und beobachtete, wie das Wasser in kräuselnden Wellen am Strand auslief. Im Süden erblickte ich das sich auftürmende Gebäudeensemble Yafos, an dem wir angelandet waren. Im Norden dagegen erstreckten sich die weißen niedrigen Gebäude Tel Avivs.

Wenige Schritte von mir stand eine Holzbaracke, die ein Strandcafé beherbergte. Dahin zog es mich! Ich schlüpfte aus meinen Straßenschuhen, stopfte die Strümpfe in meine Anzugtaschen und ging los. Der Sand war heiß und so feinkörnig, dass er bei jedem Schritt meine Füße umschloss.

Auf der Holzterrasse fand ich einen freien Tisch und bestellte mir sogleich einen Kaffee mit Milch sowie einen Käsekuchen mit Sahne.

Mit den ersten Schlucken hob sich meine ohnehin gute Stimmung. Mein Blick wanderte über das schuppenartig schimmernde Meer, bis er an der schnurgeraden Linie des Horizonts haften blieb. Die unendliche See ließ mich an unser grünes Flüsschen Günz in Ichenhausen denken. Zwischen dem vermeintlich beschaulichen Leben dort und dem grell-lebendig-lauten Tel Aviv lagen Welten.

Die Cafébesucher waren zumeist in meinem Alter und leger angezogen. Am Tisch mir gegenüber saß eine dunkelhaarige Frau um die dreißig. Sie trug ein schlichtes weißes Kleid mit dunklem Gürtel und lächelte mich mit vollen, hellrot geschminkten Lippen an. Wir kamen ins Gespräch. Sarah stammte, wie sie mir auf Jiddisch berichtete, aus Lodz. Seit gut einem Jahr lebte sie in Tel Aviv und arbeitete in einer Textilfabrik. »Du bist wohl erst kurz im Land?«, bemerkte sie und lachte, als ich ihr von meiner Ankunft heute Morgen berichtete. »Die Gojim hassen uns in der ganzen Welt. Sie solln sein wie a Lamp’. Brennen in der Nacht und hängen am Tag.«

Die Ostjuden machten aus ihrem Hass auf die Gojim kein Geheimnis. Wir deutschen Juden dagegen hatten in unserer Heimat ständig versucht, uns mustergültig zu verhalten. Als Belohnung liefen unsere christlichen Landsleute Hitler nach. Sarahs grünäugiger Blick ruhte wohlwollend auf mir. Woran hatte sie erkannt, dass ich erst so kurze Zeit ein Zion war?

»Kein normaler Mensch läuft hier im August herum im Anzug und schniert sich zu den Hals mit’n Binder. Schitz dich vor der Sonn’, blonder Jid’! Die Sonn’ in Israel kennt kein Rachmones, kein Erbarmen.«

»Das ist mir bekannt …«

»Dir sollt’ och bekannt sein, dass die Menschen kein Rachmones hab’n. Och nicht hier.« Sarah seufzte, ehe sie fortfuhr: »Obwohl wir alle Jidn sind.«

Unaufgefordert setzte sie sich an meinen Tisch. Ich bestellte auf ihren Wunsch Tee und Apfelkuchen für sie. Unterdessen versank die Sonne als goldene Scheibe am Horizont des Meeres, dessen Farbe von dunkelblau in türkis umschlug.

Sarah beobachtete meine sinnliche Freude. »Es gibt Gold hier in Israel. Aber bevor man es kriegt, ist es schon ertrunken im Wasser.«

Nach Einbruch der Dämmerung verließen die meisten den Strand. »Hier wird’s schnell dunkel, nicht wie in Europe. Die Menschen gehen heim.« Sie warf einen Blick auf ihre Armbanduhr. »Auch ich muss los …« Meine Frage, ob ich sie begleiten dürfte, beantwortete sie mit einem Lächeln. Ich zahlte und zog meine Schuhe an. Wir flanierten am Ufer entlang. Sarah hatte die zierliche Figur meiner Mutter und war etwa einen halben Kopf kleiner als ich. Sie war mir so nahe, dass ich meinte, die Wärme ihres Körpers zu spüren, was mein Herz bumpern ließ.

Die Dunkelheit brach in kurzer Frist herein. Vor uns funkelten die Lichter Yafos. Meine Begleiterin erzählte mir, dass sie in einem Schtetl unweit der Textilmetropole Lodz als eines von acht Kindern eines Melameds, eines orthodoxen Lehrers, aufgewachsen war. »Wir hab’n gehabt wenig essen. Mein Tate hot mech nur zwei Jahre in der Schil gelassen. Dann hab’ ich gemusst helfen meiner Mame im Haus und oif’m Markt.«

Als ihr Vater sie mit nicht mal sechzehn Jahren einem unbedarften Melamed zur Frau geben wollte, sei sie von zu Hause weggelaufen. »Ich hob nicht gewollt zehn Kinder kriegen und arbeitn von frieh bis oif die Nacht, um Parnose zu machen fir mein Mann.« In den jüdischen Textilbetrieben von Lodz habe sie nicht weniger malochen müssen als ihre Mutter daheim. Aber sie sei frei gewesen, ohne Mann und Kinder. Spätabends habe sie sogar Zeit gefunden, Polnisch schreiben und lesen zu lernen und auch Kurse in jiddischer Kultur und Literatur besucht.

»Hast du keinen Freund gehabt?«

Sarah lachte über meine Frage. »Awade!« Was, wie ich auf der Überfahrt gelernt hatte, Selbstverständlich! bedeutete. Sie warf den Kopf zurück, trotz der Dunkelheit sah ich ihre üppigen Locken fliegen. »Die jidischen Arbeiter hobn alle nur gedacht an Politik. Sie wollten Polacken oder Kommunisten sein – aber keiner wollte sie. A Weib hobn sie nur gewollt firs Bett. Aber ich bin keine Chonte«, betonte sie das jiddische Wort für Hure.

Da die Judenfeindschaft stetig zugenommen habe, sei sie nach Zion aufgebrochen. »Hier ist auch kejn Gan Eden. Man lebt unter meschuggenen Jidn«, lachte sie.

Als ich Sarah zur hiesigen Lage befragen wollte, schüttelte sie ihren Lockenkopf und blieb stehen. Sie legte mir ihren Zeigefinger auf die Lippen. Behutsam ergriff ich ihre warme Hand und küsste ihren entgegenkommenden Mund. Anders als ihre raue Sprache ahnen ließ, war alles an ihr weich. Ihre vollen Lippen, ihre anschmiegsame Zunge. Und lockend. Wir umarmten uns und pressten unsere Leiber aneinander. Ich spürte meine fordernde männliche Kraft.

Unvermittelt riss sich Sarah von mir los. »Gejn wir zu dir.«

Ich musste ihr erklären, dass mir dies als Untermieter, der gemeinsam mit seinem Bruder hauste, nicht möglich sei. Woraufhin Sarah mir die Hand zum Abschied reichte.

»Aber was kann ich tun, Sarah?«

»Nichts.«

Da sie mein Verlangen spürte und meine Verzweiflung sah, erzählte sie mir ein »Gleitwertl«, eine Parabel, aus Polen. »A junger Jid fragt einen älteren nach der Zeit. Der antwortet nicht. ›Hob ich was falsch gemacht? War ich nicht heflich?‹ ›Sogar sehr heflich. Aber wenn ich Ihnen antworten mechte, werden Sie sich bedanken. Wir werden gut rejdn und am Ende werd’ ich Sie einladen missen. Sie werden mich besuchen. Sie werden sejn, dass ich zwei wohle Techter hob, die mechtn heiraten. Sie sind a schejner, junger Mann, der kann sich gut benehmen. Eine Tochter mechte sich verlieben in Sie und will mit Ihnen Chasene hobn. Heiraten.‹ Der alte Jid guckt an den jungen und sagt: ›Aber ich will kejn Schwiegersohn, der sich nicht leisten kann a Uhr.‹«

Ich zeigte Sarah meine Armbanduhr. »Zu klein für a Zimmer«, lächelte sie traurig. Meinen Vorschlag, ein Hotelzimmer zu mieten, lehnte sie ab. So eine sei sie nicht.

»Du gefällst mir, Sarah. Ich will dich wiedersehen.«

»Ich dich och – wenn du a Zimmer hast.« Sarah hauchte mir einen Kuss auf die Lippen und eilte raschen Schritts davon. Schnell wie die goldene Sonnenscheibe im Meer versank.

Arbeit

Heinrich hatte auf dem kleinen Beistelltisch unseres Balkons ein Baumwolltuch ausgebreitet und ihn mit soeben erworbenen schlichten Tellern und Blechbesteck gedeckt. Auf eine Serviette aus Deutschland hatte er Pitabrote und Früchte gelegt, zwei Gläser waren mit Wasser gefüllt.

»Ich hab’ einen festen Arbeitsplatz bei der englischen Zeitung. Und das gleich am ersten Tag geschafft! Morgen um Mitternacht geht’s los«, rief er aus.

»Was wirst du dort tun, Heiner?«

»Vorläufig Zeitungen zustellen. Du kannst dich auch bewerben. Die suchen Leute. Der Lohn ist besch…eiden. Aber man kann damit auskommen.«

Ich war Kaufmann, kein Zeitungsbote. Doch ich wollte meinem Bruder seinen ersten Erfolg im Land nicht madig machen.

Nach unserem Mahl blätterte ich die von Heinrich mitgebrachte »Palestine Post« durch. Nur wenige Inserate waren darin geschaltet. Sprachunterricht, Musikstunden und Antiquitäten wurden angeboten. Die Einwanderer versuchten ihre Habseligkeiten zu versilbern, weil ihnen offenbar das Geld ausging. Im Lokalen aus Tel Aviv wurden durch Kleinanzeigen möblierte Zimmer und Wohnungen offeriert – wir mussten also nicht auf unserem Balkon bleiben. Ein stattliches Inserat bewarb die Firma Hefziba »High Quality Textiles«. Luftige Kleider und Anzüge, Blusen und Hemden, Unterwäsche, Kinderkleidung. »Reiche Auswahl, Verkauf en gros und en detail«.

Eine Firma, die sich ein so großformatiges Inserat leisten konnte, benötigte qualifizierte Kaufleute wie mich. Ich war überzeugt, dass meine Kenntnisse in europäischen Sprachen für die Arbeit genügen würden. Am liebsten hätte ich vor Freude aufgeschrien. Stattdessen lud ich meinen Bruder zu einem Bier ein.

Gastwirtschaften gab es in Tel Aviv keine, dafür umso mehr Cafés. Wir landeten im »Café Lentzner« gegenüber unserem Freiluftzimmer in der Sheinkin-Straße, das von einer Münchener Familie betrieben wurde.

Bier vom Fass war nicht im Angebot. »Juden sind keine Trinker. In Deutschland haben unsere Leute ein bisschen mitgeschickert, um nicht aufzufallen. Aber bei der Hitze hier trinkt man kaum Alkohol. Mal einen Aperitif vielleicht … Die Einzigen, die hier saufen, sind englische Soldaten. Für die haben wir stets einige Flaschen Ale vorrätig. Uns Deutschen schmeckt es wie Seife …«, erläuterte uns Herr Lentzner, der nüchterne Pächter. Er hatte recht, doch nach der zweiten Flasche fand ich mich damit ab, während Heinrich den Abstinenzler mimte und sich mit Tee begnügte.

Nachts kannte sein Geschnarche keine Mäßigung. Mein Bruder schlief tief und fest in der Gewissheit, seine berufliche Existenz im Exil gesichert zu haben, während ich mir Gedanken machte, um welche Position ich mich bei der Textilfirma bewerben sollte, deren hebräischer Name mir schon wieder entfallen war.

Am nächsten Tag fand ich mich um 8:30 Uhr in der Dizengoff-Straße 140 ein. Da das Kaufhaus erst in einer halben Stunde öffnen würde, besah ich mir die Schaufenster. Vorwiegend waren Damenkleider ausgestellt. Nach europäischem Muster, doch offensichtlich im Lande produziert, da die Stoffe zumeist aus Baumwolle bestanden. Zwei Modelle waren Importe aus England, wertvolle dezente Mohair- und Seidenware. Auch leichte israelische Kindermode in fröhlichen Farben wurde angeboten. Mir blieben noch zwanzig Minuten, die ich nutzte, mir den nahegelegenen Dizengoff-Platz anzusehen, der von dreistöckigen Gebäuden mit geschwungener Front und entsprechenden Balkonen eingerahmt wurde. Es herrschte reger Autobusverkehr. Das Innere des Zirkels bildete eine Rosenfläche mit Parkbänken, auf denen Mütter ihren spielenden Kindern zusahen.

Endlich war es Zeit, in das Kaufhaus eingelassen zu werden. An Konfektionsregalen vorbei fragte ich mich zur Geschäftsleitung im zweiten Stock durch. Dort erkundigte ich mich bei einer gepflegten, adrett gekleideten Dame in mittleren Jahren auf Englisch nach dem Leiter des Geschäfts. Er heiße Herr Ernst Lewinsohn, erwiderte sie mit deutschem Akzent.

Besser konnte es nicht für mich laufen. Ich wechselte in meine Muttersprache und ließ mich nicht entmutigen, als Frau Kraus, nun ebenfalls auf Deutsch, mich informierte, sie könne mir keinen Termin bei Herrn Lewinsohn einräumen. Bei der Firma Hefziba gebe es keine offenen Stellen, ich solle mein Glück woanders versuchen.

»Das kommt für mich nicht in Frage. Ich möchte nur bei dem besten Textilbetrieb arbeiten, und das ist die Firma Hefziba. Ich komme aus Deutschland und habe erstklassige Referenzen aufzuweisen.«

»Das mag sein, Herr …«

»Seligmann. Ludwig Seligmann.«

»Ich möchte Sie bitten, Herrn Lewinsohn Ihre Bewerbung samt Zeugnissen per Post zu senden. Wir werden Ihnen umgehend eine Antwort zukommen lassen, Herr Seligmann.«

»Wozu die Post unnötig in Anspruch nehmen«, flötete ich und zog ein Kuvert aus der Tasche, das meinen Gesellenbrief sowie ein Zeugnis von Herrn Bodenheimer enthielt. »Ich habe meine Papiere gleich mitgebracht. Sie werden Sie überzeugen.«

»Lassen Sie Ihre Unterlagen meinetwegen da. Aber jetzt gehen Sie bitte, mein Herr.«

»Warum sind Sie so streng mit mir? Ich bin doch höflich zu Ihnen …«

»Weil ich zu tun habe. Verlassen Sie jetzt mein Büro!«

Ihre zuletzt heftigen Worte riefen einen schlanken Mann auf den Plan, der nun in der Tür stand. Der etwa Fünfzigjährige hielt sich auffallend gerade. »Es ist unüberhörbar, dass Sie sich bei uns um eine Stelle bewerben, Herr …«, begann er ruhig.

»Seligmann – und Sie sind Herr Lewinsohn, nehme ich an.«

»So ist es.« Er bat mich in sein karg möbliertes Büro, in welchem mich ein dunkler Eichenschreibtisch an Deutschland gemahnte, und hieß mich Platz nehmen. »Herr Seligmann, verzeihen Sie bitte, dass meine Sekretärin, Frau Kraus, sehr deutlich wurde, aber wir werden von Bewerbern bestürmt, die sich nicht damit begnügen wollen, uns ihre Unterlagen schriftlich zuzusenden. Sie erscheinen persönlich und meinen, damit ihre Chancen zu verbessern. Das ist nicht der Fall.« Sein unaufgeregter Ton bewies eine selbstverständliche Autorität.

»Wichtiges erledige ich umgehend persönlich. Meine Arbeit ist mir besonders wichtig.«

Lewinsohn gab mir mit einem Augenaufschlag zu verstehen, dass er dies hinnahm.

»Ich war auf dem Gymnasium. Meine Lehre habe ich nach zwei Jahren mit Auszeichnung abgeschlossen und war mit 19 bereits Assistent der Geschäftsleitung bei Bodenheimer & Co. in Ulm. Anschließend habe ich unseren Familienbetrieb in Ichenhausen in Schwaben reorganisiert und wieder profitabel gemacht …«

Herrn Lewisohns Nicken ließ mich verstummen. »Herr Seligmann, ich habe keinen Zweifel an Ihren Fähigkeiten. Sie wirken dynamisch und sympathisch. Doch alle unsere Stellen sind besetzt. Sobald eine Position frei wird, lasse ich Sie verständigen. Bitte hinterlegen Sie Ihre Adresse.« Er machte Anstalten sich zu erheben.

»Gerne lasse ich Ihnen meine Zeugnisse da, Herr Lewinsohn. Aber eine feste Adresse habe ich noch nicht. Ich weiß, dass Ihre Textilfirma die beste des Landes ist. Und ich brauche eine Arbeit bei Ihnen. Ich nehme jede Tätigkeit an. Ich benötige das Geld dringend. Denn ich will meine Eltern ins Land bringen. Ich befürchte, es wird in Deutschland unter Hitler immer schlimmer.«

»Wenn es nur Hitler wäre! Die Krux mit Haken sind Millionen normaler, alltäglicher Menschen.« Lewinsohn sprach sehr bestimmt. »Auch die Juden tragen Mitschuld daran.«

»Wieso die Juden?«

»Ich war Abteilungsleiter im Kaufhaus Hermann Tietz in Berlin. Da wurde der Posten des Direktors frei. Ich hatte bis dahin meine gesamte Berufskarriere im Kaufhaus abgeleistet und die besten Beurteilungen erhalten. Im Weltkrieg war ich Offizier. Und wer bekommt die Stelle? Ein Goj minderer Qualifikation. Warum? Weil der jüdische Geschäftsführer Angst hatte, es würde heißen, er habe einen Juden protegiert. So verängstigt sind die Diaspora-Juden! Auf der ganzen Welt. Das wollte ich nicht länger mitmachen. So bin ich schon 1930 hierher ausgewandert. Trotz der Chuzpe hier und des harten Klimas im Lande habe ich meinen Entschluss keine Sekunde bereut.«

»Auch deshalb möchte ich bei Ihnen arbeiten, Herr Lewinsohn. Und ich weiß jetzt, dass Sie mich nicht übergehen werden, weil ich Jude bin.« Der Kaufmann lächelte. »Schlagfertig sind Sie, Herr Seligmann. Aber wir haben tatsächlich keine freie Stelle. Sobald sich etwas ergibt, werden Sie es erfahren.«

Er meinte es ehrlich. Doch ich beharrte freundlich auf meiner Bewerbung, denn ich konnte nicht zuwarten. »Irgendeine Position muss in einer so großen Firma unbesetzt sein.«

Lewinsohn ließ sich von Frau Kraus eine Liste hereinreichen, die er überflog. »Nichts. Die wirtschaftliche Lage hier ist alles andere als rosig. Diejenigen, die eine feste Stelle haben, kleben mit ihrem Toches, ihrem Allerwertesten, daran fest.«

»Ich bin bereit, alles zu tun, was anfällt. In Frankreich habe ich die erste Zeit als Knecht auf einem Bauernhof gearbeitet.«

Lewinsohn zögerte. »Eine kleine Aushilfsposition ist dieser Tage tatsächlich vakant geworden …«

»Ich nehme sie!«

»… aber die kann ich Ihnen nicht offerieren, Herr Seligmann.«

»Warum nicht?«

»Weil es sich um eine halbe Stelle als Reinigungskraft handelt. Nach Geschäftsschluss wird das Kaufhaus gesäubert. Doch diese Tätigkeit ist einem in Deutschland ausgebildeten Kaufmann wie Ihnen nicht zumutbar.«

»Doch, Herr Lewinsohn, ich putze bei Ihnen. Ich brauche das Geld.«

Lewinsohn hob die Hand. »Ich bitte Sie, Herr Seligmann, überlegen Sie sich das. Nicht nur die Tätigkeit, auch die Bezahlung ist bescheiden. Normalerweise übernehmen alte Jemenitinnen diese Arbeit, um das Familieneinkommen aufzubessern. Ein junger europäischer Mann wie Sie kann von anderteinhalb Pfund in der Woche nicht leben.«

Das stimmte. »Ich kann ja zusätzlich tagsüber arbeiten«, entgegnete ich.

Lewinsohn lächelte: »Sie vertrauen wohl auf das Pächterprinzip?« Da ich es nicht kannte, erzählte mir der Kaufmann die Geschichte.

Ein polnischer Pächter muss seinen Vertrag beim Baron erneuern. Seine Frau gibt ihm allerhand gute Ratschläge mit auf den Weg. Mitten in der Nacht kehrt der Pächter mit einem großen bissigen Hund im Schlepptau zurück. »Der Baron war betrunken, wie es sich für einen polnischen Aristokraten gehört«, erzählt er. »Als er mich nach der schönsten Sprache fragte und ich unser heiliges Hebräisch nannte, lallte der Baron: ›Bring’ es meinem Rex bei. Wenn du’s nicht schaffst, erschieß’ ich dich!‹ Um seine Worte zu unterstreichen, schießt er mir mit seinem Revolver vor die Füße. Nachdem ich meinen Schreck überwunden hatte, habe ich so lange auf den beschickerten Baron eingeredet, bis er mir eine Frist von fünf Jahren gesetzt hat, innerhalb derer ich Rex Hebräisch beibringen muss.«

»Bist du meschugge? In fünf Jahren kannst du bellen, aber das böse Tier wird kein Wort Hebräisch können«, eifert die Frau. Ihr Mann aber meint: »Was regst du dich auf, Malka? In fünf Jahren kann viel passieren. Der Hund kann sterben, der Baron kann sich zu Tode saufen, oder Gott ruft mich zu sich …«

»Ich bin überzeugt, dass ich in fünf Jahren bei Ihnen mehr kann als bellen.«

»Ganz sicher, Herr Seligmann. Ihre Hartnäckigkeit imponiert mir.« Ehe Herr Lewinsohn sich von mir verabschiedete, versprach er, sich um eine weitere Halbtagstelle für mich im Lebensmittelvertrieb zu verwenden. »Das ist die einzige Branche, die hier gegenwärtig wächst. Denn Menschen müssen essen, egal, wie wenig sie besitzen.« Er schrieb mir die Adresse auf.

Früh am nächsten Morgen machte ich mich zur Petach-Tikwa-Straße auf. Hier reihten sich Werkstätten an Lagerhallen und Bürogebäude. Tel Aviv bereitete sich auf eine prosperierende Zukunft vor.

Kurz vor acht Uhr spendete die Sonne bereits gleißendes Licht. Rasch fand ich das Haus der Tnuva-Lebensmittelkooperation. Herr Kochawi, einst Stern geheißen, begrüßte mich. »Willkommen bei den Jeckes!«

Als ich mich auf die Empfehlung von Herr Lewinsohn bezog, lachte der untersetzte Mann mit dunklem Haarkranz schallend, sodass sein mächtiger Schnauzer erzitterte. »Ein guter Zionist – auf unsere Kosten. Er will jeden Juden, vor allem jeden Jecke, im Lande unterbringen. Und wir Landwirte sollen das finanzieren!« Aus dem Papierstapel auf seinem Schreibtisch kramte er eine Liste hervor. »Besetzt, besetzt, ab November … Ich nehme an, Sie wollen eher was?«

»Ja! Ich brauche die Stelle tatsächlich dringend!«, warf ich ein.

»Unser Volk ist noch ungeduldiger als gewöhnlich, seit ihm der Adolf Hitler auf den Schwanz tritt … Da haben wir etwas für Sie: Milch austragen rund um die Nordau-Straße. Sie holen hier jeden Morgen um fünf ein Dreirad mit 240 Milchflaschen ab, radeln in die Nordau, stellen die Flaschen vor die auf der Liste angegebenen Wohnungen und bringen die leeren Flaschen, die sie dort vorfinden, wieder mit.«

Als ich gegen elf Uhr abends vom Putzen und einem Kaffee heimkehrte, machte sich mein Bruder gerade für seinen Botendienst bei der Zeitung fertig. »Wenn ich einen dieser Nazibanditen, die mir meine Heimat gestohlen haben, in die Hände kriege, dreh’ ich ihm den Hals um!«, fauchte er mir entgegen.

Da er nicht vor sieben Uhr früh von seinem Dienst zurückkehren würde, hatte ich mir einen Wecker besorgt, den ich auf halb vier stellte. Ich konnte jedoch keinen durchgehenden Schlaf finden. Immer wieder quälten mich die gleichen Gedanken. Hitler würde ebenso wie Mussolini auf unabsehbare Zeit Diktator bleiben. Und seine Nazis würden nicht ruhen, bis alle Juden vertrieben wären. Vater würde als ehemaliger Frontoffizier eine Weile Schonung genießen, doch unsere jüngeren Geschwister Thea und Kurt würden sicher bald des Landes verwiesen werden. Thea war robust, Kurt hingegen empfindlich. Die Eltern würden ihr Nesthäkchen nicht alleine in die Fremde ziehen lassen. So war zu erwarten, dass die ganze Familie nach Palästina käme. Auf Heinrichs Unterstützung durfte ich hierzulande nicht zählen. Das bedeutete, ich würde für alle aufkommen müssen. Dafür reichten ein wenig Putzen und Milch austragen nicht. Doch wo fand ich eine Arbeit, die uns alle ernähren konnte?

Je mehr ich darüber nachdachte, desto ratloser wurde ich. Ich sehnte mich nach Sarahs Sinnlichkeit. Ohne Wohnung war an eine Zweisamkeit mit ihr aber nicht zu denken. Ich musste meine Verhältnisse ändern. Doch wie sollte ich Sarah finden, wenn ich abends putzte und wie Geliebte, Wohnung, Familie unter einen Hut bekommen? Trotz Übermüdung fand ich keinen Schlaf. Mein Glaube hatte mir allzeit Hoffnung gespendet. Auch jetzt verlieh mir die Anrufung Gottes Ruhe und Zuversicht. Der Ewige würde mich beschützen und mir den richtigen Weg weisen.

Nach einem frugalen Frühstück machte ich mich um vier Uhr gestärkt in der frischen Morgenluft auf den Weg zur Tnuva. Eine gute halbe Stunde zu früh erreichte ich den Umschlagsplatz. So bekam ich mit, wie die Milchlastwagen nacheinander vorfuhren. Das gab mir Gelegenheit, mich mit den Fahrern zu unterhalten.

Es waren durchweg deutsche Juden. Joel kam aus Heidelberg, er hatte an der dortigen Universität eine Doktorarbeit über modernes europäisches Denken verfasst. Mit seiner kräftigen Statur erinnerte er mich an Vater. Joel hatte auch Hitlers »Mein Kampf« gelesen. »Der österreichische Provinzler hat von Philosophie keine Ahnung. Aber er weiß, was er will: Die Macht, Krieg führen und die Juden ausrotten. Als 1930 Millionen Deutsche für diesen pathologischen Verbrecher stimmten, wusste ich, was ich zu tun hatte. Ich habe sie mit ihrem Hitler allein gelassen und bin hierhergekommen. Meine jüdischen Kommilitonen und meine Mischpoche haben mir Verfolgungswahn bescheinigt. Selbst nach der Machtergreifung klammern sie sich an ihre Adolf-Legalité-Illusionen. Sie wollen nicht hören, was Hitler brüllt.«

Was Joel sagte, war logisch, doch so furchtbar, dass ich nicht weiter darüber nachdenken mochte. Er spürte es und meinte: »Auch wenn der Vogel Strauß seinen Kopf im Sand vergräbt, ändert er nichts.«

»Ich werde meine Familie herholen, Joel!«, sprach es aus mir.

»Tu das, Ludwig – schleunigst! Falls sie auf dich hört. Meine Leut’ halten mich leider für einen meschuggenen Philosophen.«

Ich half Joel beim Abladen der Kannen und Kisten. »Übernimm dich nicht, Chawer.«

»Keine Sorge, ich bin Fußballer.«

Joel bedankte sich mit einem Nicken. Ehe er wieder ins Führerhaus stieg, murmelte er: »Lieber bleibe ich mein Lebtag Fahrer in meinem Land, als nochmals der Nazipest zu begegnen.«

Kurz vor fünf tröpfelte noch einmal eine Handvoll Männer auf das Firmengelände. Als letztes Zwika, der Verteiler. Ich verlud zwanzig Milchkästen auf mein Dreirad, erhielt die Skizze eines Stadtplans von Nord-Tel Aviv sowie eine Lieferliste und strampelte los. Die Straßen waren noch menschenleer, die Luft war klar. Fröhlich trat ich in die Pedale und fuhr durch meine neue Stadt. Allmählich lernte ich, die unvokalisierten hebräischen Adressen zu lesen, und fand die Häuser meiner Milchkunden. Die leeren Flaschen nahm ich mit. Kurz nach sieben war meine Runde beendet, und ich lieferte Fahrrad und Leergut wieder bei der Tnuva ab.

Gegen acht setzte ich mich an einen kleinen Tisch vor dem Café Bella in der Ben-Yehuda-Straße unweit der See, deren salziges Aroma bis hierher zu spüren war. Ich bestellte mir einen Kaffee und entzündete eine Zigarette. Der Kaffee war pechschwarz und schmeckte bitter. Ein reizvoller Kontrast zur weißgetünchten Stadt, doch ähnlich ihren eigenwilligen Bewohnern. Die Menschen, mit denen ich bisher gesprochen hatte, dachten alle so wie Joel, sonst hätten sie versucht, sich mit Nazis und Antisemiten zu arrangieren, anstatt hierher auszuwandern. Auch Sarah war aus diesem Grund ins Land gekommen. Bei dem Gedanken an den dunklen Lockenkopf entflammte mein Begehren. Ich brauchte eine Wohnung.

Die Menschen hier waren rau und direkt. Die unfertige Stadt erwartete meinen Einsatz beim Aufbau. Ich hatte in Deutschland als Kaufmann meinen Weg gemacht, das würde mir auch hier gelingen, denn ich war voller Energie. Die Reinigungsarbeit bei der Hefziba würde nur der Einstieg sein. Herr Lewinsohn hegte Sympathien für mich, er würde mir weiterhelfen. Milchaustragen brachte auf Dauer zu wenig ein, ich musste mich nach zusätzlichen Verdienstmöglichkeiten umsehen. Vielleicht wusste Ricarda Rat?

Am Freitagmittag nahm ich einen Autobus nach Haifa. Die Zentrale Busstation im Südwesten von Tel Aviv glich mit ihren zahlreichen Verkaufsständen und den zwischen ihnen umherwuselnden Menschen eher einem Basar als einem geordneten deutschen Bahnhof. Immerhin fuhren die Autobusse pünktlich von den Steigen ab. Ungeduldig schoben die Menschen trotz eisernem Führungsgeländer vorwärts. Ich musste meine Körperkraft einsetzen, um nicht abgedrängt zu werden.

Die Fahrkarte nach Hadera war spottbillig. Kurz nachdem ich mir einen freien Platz erkämpft hatte, fuhr der Bus los. Mein Nachbar hieß Jossi. Wir unterhielten uns in einem englisch-französischen Kauderwelsch. Jossi, einst Joseph, arbeitete bei der Hafenbehörde in Haifa, dem größten Hafen im Land.

»Wir können immer gute Kaufleute gebrauchen, Ludwig. Aber du musst schnell und gut Iwrith lernen. Und vor allem Englisch, da die Briten das Sagen haben.« Er zwinkerte mir zu. »Noch! Denn wir werden sie aus unserem Land rauswerfen, zurück auf ihre Regeninsel.« Jossi senkte die Stimme, als er mir enthüllte, dass er neben seinem zivilen Beruf Offizier der Hagana sei. Prüfend besah er mich. »Du bist ein durchtrainierter Sportler. Wir brauchen dich in unserer Armee. Denn unseren jüdischen Staat erhalten wir nicht geschenkt. Nicht von den Briten, und schon gar nicht von unseren arabischen Vettern.«

Ich war hierhergekommen, weil ich genug hatte von der Gewalt in Deutschland. Ich wollte nicht in einen Krieg geraten. Doch Jossi mochte recht haben, einen jüdischen Staat würde man uns nicht auf einem Silberteller servieren.

Zu gerne hätte ich mit Vater gesprochen. Er war ein Mann des Friedens, hatte jedoch im gesamten Weltkrieg als Offizier gekämpft. Wenn Krieg hier auf Dauer unausweichlich war, durfte ich dann die Eltern auffordern, nach Zion auszuwandern? Und meinen jüngeren Bruder Kurt?

»Hadera!« Mit einem Händedruck verabschiedete ich mich von Jossi und machte, dass ich aus dem Autobus kam. Die etwa 60 Kilometer nördlich von Tel Aviv gelegene Ortschaft wirkte trostlos. Die kleine überdachte Busstation – offenbar auf der Hauptstraße – war von ebenerdigen, schmucklosen Bauten umgeben, in denen Geschäfte untergebracht waren. Einstöckige Häuser dienten wohl als Wohnungen, wie ich an den bunten Markisen über den Balkons zu erkennen meinte.

In einem kleinen Café mit rotierenden Ventilatorblättern erkundigte ich mich nach einer Gruppe junger Leute aus »Germania«, die sich »Werkleute« nannten. Der träge Kellner besprach mein Anliegen mit seinen Gästen, von denen einer sogleich Bescheid wusste. Die Jeckes hausten in Holzbuden am Ende der King-David-Straße. Sie seien meschugge, aber ehrlich und freundlich.

Ich machte mich auf den kurzen Weg dorthin. Das einzige massive Gebäude war eine britische Polizeistation. Wenige Wegminuten weiter entdeckte ich eine Handvoll Holzbaracken. Ihre Bewohner mühten sich, Iwrith zu sprechen, doch ich hörte die vertraute deutsche Klangfarbe durch.

Als ich mich in meiner Muttersprache nach Ricarda Bodenheimer erkundigte, reagierten alle, als hätte ich die deutsche Sprach-Schleuse für sie geöffnet. Von mehreren Seiten zugleich erhielt ich Antwort – es hörte sich an, als dürften Schulkinder endlich im Unterricht ungehemmt schwatzen. Ich erfuhr, dass Rachel, wie Ricarda hier genannt wurde, in der Pflegebaracke arbeitete.

Alte Liebe

Ricarda war gerade dabei, einem jungen Mann den Fuß zu verbinden, als ich den engen Raum betrat. »Rega!«, bedeutete sie mir reflexhaft, was wohl »Einen Moment!« heißen sollte. Als sie mich erkannte, fuhr sie zusammen, ihre Hände bebten. »Ludwig!« Spontan wollte sie mir um den Hals fallen, beherrschte sich jedoch. Sie brauchte einige Zeit, ehe sie mich bat, kurz draußen auf sie zu warten, bis sie den Chawer versorgt habe.

Im Freien brütete die Nachmittagshitze, eine schwache Brise wehte vom nahen Meer herauf. Während ich die Holzbauten umrundete, zündete ich mir eine Zigarette an und sog den warmen, scharfen Rauch ein.

Als Lehrling hatte ich bei Familie Bodenheimer gewohnt und mich in die schöne und selbstbewusste Tochter verguckt. Doch statt in unserer schwäbischen Heimat zu bleiben, war die junge Zionistin hierhergekommen. Ihre Reaktion auf mein unerwartetes Erscheinen heute bewies mir, dass Ricardas Gefühle für mich stärker waren, als sie mir je gezeigt und ich zu hoffen gewagt hatte.

»Du bist mir einer, Ludwig! Spazierst ohne Voranmeldung einfach so in meine Ambulanz«, neckte sie mich auf altvertraute Art, kaum dass sie ins Freie getreten war. Ricardas offener Blick verriet mir ihre Freude. Als ich mit einem Arm ihre Schultern umfing, legte sie mir sanft die Rechte auf die Brust, ehe sie mir ihr Gesicht zuwandte, kurz innehielt und mich dann heftig küsste. Als wir uns aus der langen Umarmung lösten, sahen wir einander begehrlich an. Ricarda streichelte meine Wange und fuhr mir mit einem Lächeln übers Haar. »Ludwig Seligmann, mein Geliebter! Du bist gekommen, um mit mir im Kibbuz zusammenzuleben …« Es war eine von Genugtuung erfüllte Feststellung, keine Frage.

»Ich bin gekommen, um dich wiederzusehen … weil ich Sehnsucht nach dir hatte, aber …«

»Ich will kein Aber hören, Ludwig«, lachte Ricarda, wobei mir erneut auffiel, dass sie ein wenig größer war als ich. Und entschlossener! »Auch ich habe mich nach dir gesehnt.«

Ich hatte Ricardas Dominanz vergessen, die mich ehedem trotz meiner Verliebtheit vor einer Verbindung mit ihr zurückschrecken ließ. »Ich bin nicht allein nach Zion gekommen, Ricarda.«

»Du hast eine Frau?«

»Eine Frau nicht. Aber mein Bruder Heiner ist mit mir hierher ausgewandert.«

»Ach so – du wolltest mir wohl einen Schrecken einjagen?«

»Nein. Aber ich will auch meine Eltern bewegen einzuwandern.«

»Das ist sehr vernünftig! Alle Juden gehören nach Zion.«

»Dass die deutschen Juden momentan in einer unguten Lage sind und besser in Palästina aufgehoben wären, ist richtig …«

»Nicht nur im Moment, und nicht nur die deutschen Juden sind bedroht, Ludwig. Alle Juden in der Diaspora sind in Gefahr! Ihre Rettung ist allein ein eigener Staat, wie andere Völker ihn haben. Das wusste ich schon in jungen Jahren. Vater hat mich verlacht. Auch du hast meinen Zionismus nicht ernst genommen. Jetzt kommst du mit deinem Bruder hierher, weil ihr nicht weiterwisst …«

»So ist es. Aber eine neue Stadt und einige Baracken sind noch kein Staat, Ricarda!«

»Immerhin sind wir schon so groß und stark, dass ihr zu uns geflüchtet seid.«

Sie war eine attraktive und kluge Frau. Ihr Zionismus war ehrlich, doch ihre Rechthaberei ärgerte mich. »Schade. Ich bin voller Freude zu dir gekommen …« »… weil du mit mir schlafen wolltest.«

»Nein, um dich wiederzusehen.«

»So ein Kompliment macht man einer alten Tante. Nicht einer jungen Frau wie mir, Ludwig.«

Ich näherte mein Gesicht dem ihren. »Ich wollte dich sehen, nicht über dich herfallen.«

»Lass uns nicht streiten, Ludwig …« Sie senkte den Kopf und berührte dabei fast meine Lippen. »Mein Ludwig …«

Wir lagen am Abhang einer Düne, Sand umschmeichelte uns wie ein warmes Bett. Nach dem Sonnenuntergang leuchtete der Himmel im Westen dunkelgelb und wechselte ins Orangene, ehe die Dämmerung einbrach. Rasch war es dunkel.

»Wenn wir noch eine Stunde hier bleiben, wirst du den schönsten Sternenhimmel der Welt sehen, Ludwig.«

»Ist der Sternenhimmel nicht überall gleich?«

»Hier kann ihn uns niemand streitig machen.«

Ich war es müde, mit Ricarda zu diskutieren. Stattdessen drückte ich sie an mich. Sogleich kam mir ihr Körper entgegen, wir liebten uns. Ungezwungener als einst. Damals war ich noch ein schüchterner Bursche gewesen. Unterdessen hatten mich die Umstände reifen lassen. Ich hatte gelernt, Verantwortung zu übernehmen.

Wir waren eng umschlungen. Doch Ricarda spürte, dass ich mit meinen Gedanken woanders war, und wollte wissen, was mich bewegte.

»Meine Familie.«

»Sei glücklich, dass sie in unser Land kommen und hier leeben können.«

»Das muss ich in die Hand nehmen. Die Eltern werden hier nicht für sich selbst sorgen können.«

»Wie gerne würde ich dir helfen, Ludwig. Aber wir werden erst im kommenden Jahr beginnen, unseren Kibbuz aufzubauen.

Vielleicht können wir deine Eltern dann bei uns aufnehmen. Die Kibbuz-Vollversammlung müsste das entscheiden …«

Vater und Mutter waren hierfür zu alt. Und Mutter bestimmt zu eigensinnig für einen Kibbuz. Von dem im Übrigen noch nichts zu sehen war. Ich wollte ohnehin mein Glück in der Stadt versuchen.

Über uns leuchtete das Firmament mit seinen vertrauten Sternbildern. Der Schleier der Milchstraße war deutlich zu sehen. Unsere Erde nahm sich dagegen unbedeutend aus.

»Wie’s ausschaut, kommen wir wieder nicht zusammen, Ludwig.«

»Dieses Mal wohl nicht. Aber das heißt nicht, dass wir es nicht wieder versuchen sollten – lieb haben wir uns ja.«

Ricarda umarmte mich. »Das war das rührendste Liebesbekenntnis, das mir je gemacht wurde!«

Mein Verdienst als Milchmann und Putzkraft reichte nicht aus, um ein eigenes Zimmer anmieten zu können. So war ich weiterhin gezwungen, mit Heiner auf dem Balkon in der Sheinkin-Straße zu hausen. Heiner war mit dem Zeitungsaustragen bereits um sieben Uhr morgens fertig und konnte sich danach ausruhen. Meine Milchrunde hingegen war erst beendet, wenn Dr. Bergman bereits praktizierte. Weshalb ich mich bis mittags in der Gluthitze außer Haus aufhalten musste.

Zwar waren die Besuche in Caféhäusern zumeist angenehm, aber der damit verbundene Konsum von Zigaretten und Süßem wurde mir bald zu teuer. Meine letzte Sechzig-Dollar-Reserve anzugreifen, verbot ich mir, da sie die Grundlage für die Einwanderung der Eltern bilden sollte. In meiner Not wandte ich mich an die Personalstelle der Tnuva, für die ich die Milch auslieferte. Man bot mir saisonale Arbeit an als Orangenpflücker in den Zitrusplantagen nahe Rishon le-Zion an. Diese Tätigkeit begann schon morgens um sechs, während ich noch die Milch verteilte. Für die nur einige Monate in Aussicht gestellte Arbeit als Pflücker mochte ich dieses Einkommen nicht aufgeben.

Ronni löste das Dilemma pragmatisch. Der stellvertretende Stützpunktleiter war ein Sabre. Die wenigen im Land geborenen Juden nannten sich nach dieser Kaktusfeige, deren stachelige Schale süßes Fruchtfleisch barg. Neben Iwrith sprach der großgewachsene Endzwanziger auch Jiddisch.

»Warum macht ihr Jeckes euch das Lebn mit eurer Starrheit a soj schwer?«, lachte er. »Du arbeitest hier bei der Tnuva von finf Uhr in der Frih. Danach gibt dir einer unserer Fahrer einen Tramp bis zur Plantage: Dort malochst du weiter bei unserer Genossenschaft.«

»Aber ich könnte doch dort nicht vor acht Uhr anfangen!«, warf ich ein.

»Was zerbrichst du dir dariber den Kop? Wir werden dir halt a bissale weniger zahlen. Hettest du Jecke den Mund gehalten, wär nix aufgefallen.«

Fortan war ich von fünf Uhr früh bis vier Uhr nachmittags in zwei Stellen bei der Tnuva beschäftigt. Im ausklingenden Sommer galt es, die ehedem noch unreifen, hängen gebliebenen Früchte zu pflücken. Was einfach aussah, war schwere körperliche Arbeit, die mich hart ankam.

Zitrusbäume sind nicht besonders hoch, dennoch hingen die Orangen und Grapefrüchte über meinem Kopf und mussten mit gereckten Armen von den Zweigen gepflückt werden. Bei größeren Bäumen wurde eine Leiter benutzt. Ich schüttelte die höheren Äste so lange, bis die Früchte zu Boden fielen. Anschließend wurden sie gesammelt und in Holzkisten gelegt, die man stapeln und zu bereitstehenden Karren schleppen musste. Nach kurzer Mittagspause, die dem Trinken von Wasser und dem Verzehr von Brot und Oliven diente, wurde die Arbeit in großer Hitze bis kurz vor vier fortgesetzt.

Als ich am Feierabend die Ladefläche des Lasters bestieg, bemerkte ich, wie sehr die Arbeit mich erschöpft hatte. Doch ich war überzeugt, mein durch Fußball trainierter Körper würde sich bald an die ungewohnte Belastung gewöhnen.