Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Verlag Herder

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

Unsere Identität als Christen nährt sich aus der Erinnerung, ist sich Erik Varden, ehemaliger Trappisten-Abt in England und Bischof von Trondheim, sicher. An wichtigen Stellen schärfen die Bibel und die Liturgie der Kirche ein, sich zu erinnern: Gedenke, dass du Staub bist! Tut dies zu meinem Gedächtnis! In seinem Buch legt Varden diese biblischen Aufforderungen aus und zieht verblüffende und beeindruckende Verbindungslinien zu Texten und Erfahrungen moderner Dichter und Musiker. So werden etwa Mahlers Auferstehungssinfonie oder die berührende Geschichte einer französischen Resistance-Kämpferin zu einem Schlüssel zum Verständnis von Vergebung, Glaube, ewigem Leben. Erfahrungsgesättigt und in einer existenziellen Tiefe erinnert Erik Varden den Leser an sein "Heimweh nach Herrlichkeit", das das Leben aus der Fülle Gottes auslöst und stillt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 206

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Erik Varden

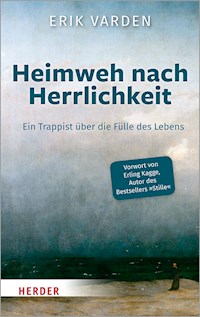

Heimweh nach Herrlichkeit

Erik Varden

Heimweh nach Herrlichkeit

Ein Trappist über die Fülle des Lebens

Mit einem Vorwort von Erling Kagge Aus dem Englischen von Bernardin Schellenberger

Vater Michael Kayal

in memoriam

© Erik Varden 2018. This translation of The Shattering of Loneliness: On Christian Remembrance is published by Verlag Herder GmbH by arrangement with Bloomsbury Publishing Plc.

Deutsche Erstausgabe

© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2021

Alle Rechte vorbehalten

www.herder.de

Die Bibeltexte sind entnommen aus:

Die Bibel. Die Heilige Schrift

des Alten und Neuen Bundes.

Vollständige deutsche Ausgabe

© Verlag Herder, Freiburg im Breisgau 2005

Satz: Röser MEDIA GmbH & Co. KG, Karlsruhe

E-Book-Konvertierung: Röser MEDIA GmbH & Co. KG, Karlsruhe

Umschlagkonzeption: Verlag Herder GmbH

Umschlagmotiv: Caspar David Friedrich: Der Mönch am Meer,

ca. 1808–1810, Öl auf Leinwand, Stiftung Preußische Schlösser und Gärten

ISBN E-Book 978-3-451-82020-5

ISBN Print 978-3-451-38688-6

Inhalt

Testimonial von Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz

Vorwort von Erling Kagge Der eigentliche Motor des Lebens ist Staunen

Zur Einführung

Gedenke, dass du Staub bist

Gedenke, dass du Sklave in Ägypten warst

Denkt an Lots Frau

Tut dies zu meinem Gedächtnis

Der Beistand wird an alles erinnern

Hüte dich davor, den Herrn zu vergessen

Nachwort: In memoriam

Anmerkungen zum Text und zu den Quellen

Bildnachweise

Über den Autor

Testimonial von Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz

Wie schön, ein Buch in die Hand zu bekommen, das über Gott und den Menschen spricht und keine theologischen Floskeln verwendet. Große Themen laufen an: Staub, der wir sind – aber doch von den göttlichen Händen durchgeknetet; die Fleischtöpfe Ägyptens, nach denen wir jammern – aber doch gelockt vom Duft eines unbekannten Festes, und neben diesem Duft wirken die Fleischtöpfe fade. Das Halbund-Halb des Lebens taucht auf – warum drehen wir uns zur zerfallenen Vergangenheit um, wenn es doch in die Zukunft geht? Und Lots Frau erstarrt zur Salzsäule beim Umdrehen, und wir mit ihr im Angesicht des Schrecklichen, das hinter uns verbrennt. Stattdessen sollten wir rückhaltlos auf den Einen, Großen zulaufen, der uns aus dem Verbrannten in die Zukunft mitnimmt.

Gibt es das Neue, wirklich? Gibt es das Aufstehen aus der Asche? Ja, das gibt es, sagt der Autor, Mönch und seit Kurzem Bischof: Heute wird das Mahl von dem wahren Herrn zubereitet, heute greift der »Anwalt«, der Tröster, nach uns und er ist nicht zu verdrängen in der Stimme der alles begleitenden menschlichen Sehnsucht, im Heimweh nach Herrlichkeit … Diese Sehnsucht ist es, die aus dem Üblichen, Überdrüssigen herauszieht – oder in den Selbstmord abstürzen lässt, wenn sie kein »Heim« sieht – oder im Alltags-Grau verdämmert … Heute können wir mit Maria von Ägypten die Bedrängnis des Fleisches und der Seele abtun; der Löwe, die überwundene Sinnlichkeit, wird uns die Füße waschen wie ihr. Dabei ist das Alte nicht einfach verloren – es gewinnt neue, tiefe Farben, wenn man es mit den Augen des Freigewordenen betrachtet. Denn dem Sklaven schmeckt die Freiheit ganz anders als dem, der nie in der Finsternis festsaß.

So gehen die Gedanken Schritt für Schritt durch die bekannte Welt und holen aus ihr Unbekanntes heraus – die Welt der Gemeinheiten: Treblinka taucht auf; die Schweizerin Maïti Girtanner, die ihrem Folterarzt zu verzeihen lernte; Vergil mit dem verlockenden Unterweltsfluss Lethe, in dem man alles vergessen kann;

dann die Welt der Musik: Gustav Mahlers Auferstehungs-Symphonie, die dem areligiösen jungen Mann das Herz öffnete;

die Benediktsregel, an der sich der Autor mit immer wachsender Freude schult;

die Welt der nordischen Dichter Hammarskjöld, Dagerman und Bull, der russischen Dichter Tolstoi, Anna Achmatowa und Makine, des Starez Serafim von Sarow am Vorabend der menschenfressenden Revolution;

dann die Welt der alten bezwingenden Lehrer Ignatius von Antiochien, Origenes, Athanasius, Johannes Chrysostomus, Bernhard von Clairvaux;

die expressive Sprachwelt Claudels und Rilkes;

die Welt der Erlösung mit der Weisheit der Rabbinen, die Welt Israels, die Welt Christi und seiner Interpreten, die Welt der Schatztruhen, die so flach Altes und Neues Testament heißen.

Das Buch macht viele Erfahrungen in ihrer Weite auf – jüdische, agnostische, irritierte, mystische, kaum deutbare, ergreifende Erfahrungen. Sie werden auf Christus hin gelesen – aber es geht nicht nur in die Weite, viel abgründiger geht es in die Tiefe.

Unaufdringlich wird klar, dass es Lösung für den Staub gibt, der die göttlichen Finger auf sich spürt, und welchen Namen der Löser hat.

Vorwort von Erling Kagge Der eigentliche Motor des Lebens ist Staunen

Ich bin Erik Varden bislang zweimal begegnet, beide Male im Spätsommer 1995: einmal auf der Straße in Cambridge und einmal beim Mittagessen, auch in Cambridge. Wir standen beide kurz vor unserem Umzug, der uns in unterschiedliche Richtungen führen sollte: Erik hatte sich entschieden, nach Westen in sein Kloster zurückzukehren, und ich wollte nach Osten, zurück nach Oslo, um mich auf das Familienleben einzurichten, denn ich war kurz davor, Vater zu werden. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich einen Großteil meines Lebens in der Natur verbracht: Ich bin alleine zum Südpol gewandert, fünfzig Tage und Nächte unter der Mitternachtssonne; bin über Ozeane gesegelt und habe Berge bestiegen. Ich habe der Stille zugehört und gespürt, wie die Welt verschwindet, wenn man in sie hineingeht. Wir alle sind geborene Entdecker. Ein Kind will klettern, bevor es laufen kann, Kinder fragen sich immer, was sich hinter dem Horizont verbirgt. Erik hat sich diesen Entdeckergeist bewahrt.

Als wir uns verabschiedeten, versprach er, dass wir uns irgendwann in der Zukunft wiedersehen würden. Manchmal habe ich mich gefragt, was Erik in seinem Kloster entdeckt hat. Das Schweigen spricht, wie jeder weiß, der schon einmal Zeit in Einsamkeit verbracht hat, und wir sollten mit ihm sprechen, um das darin verborgene Potenzial zu nutzen. Nach 24 Jahren erhielt ich das Buch Heimweh nach Herrlichkeit.

Das war ein Glücksfall. Ich habe sein Buch gerne gelesen, weil ich das Gefühl hatte, dass der Autor und der Text ein und derselbe sind. Es geht um eine Kirche, die im 21. Jahrhundert eine scheinbar fremde Sprache spricht, um Erinnerung, darum, seinen eigenen Weg zu gehen, um sein Leben zu vereinfachen, in den Abgrund des Lebens zu blicken, die Schwierigkeit zu wissen, was man will, Menschen und Ideen über Produkte zu stellen, Kreativität über Konsum und seltsamerweise im Licht verborgen zu sein. Erik erinnert uns optimistisch daran, dass wir immer wieder unseren Kurs ändern können. Und zwar mehrmals. Veränderungen, die interessanterweise nicht als Rückzug, sondern als Aufstieg gestaltet werden müssen.

Für mich geht es in diesem Buch darum, das Leben schwieriger zu machen, als nötig wäre. Darum, von Lots Frau zu lernen, einer Person, die ich glücklicherweise in diesem Buch kennengelernt habe. Es gibt ja immer noch diese leise Stimme in mir, die mir sagt, ich soll die einfachste Alternative wählen: einen Film anzuschauen, statt meine Familie zu besuchen, die Beantwortung von Nachrichten aufzuschieben, die Verantwortung für niemanden außer für mich selbst zu übernehmen. Eine »Mach es dir leicht für dich selbst«-Haltung. In Eriks Buch geht es um das Gegenteil. Ein freies Leben sollte Disziplin, Aufmerksamkeit und Bewusstsein und natürlich Großzügigkeit beinhalten. Wirkliche Freiheit ist die Fähigkeit, »andere Menschen wirklich ernst zu nehmen und Opfer für sie zu bringen, wieder und wieder, auf unendlich verschiedene Weisen, völlig unsexy, Tag für Tag«. Wenn ich diese Worte von David Foster Wallace lese, muss ich immer innehalten und nachdenken. Die Herausforderung besteht natürlich darin, wie man in diesen Erfahrungen einen Sinn findet.

Verantwortung und Belastungen geben dem Leben Substanz. Nur die einfachste Möglichkeit zu wählen, ist ein Rezept, dem Leben diese Substanz zu entziehen. Wenn Ihr Leben für andere keinen Unterschied macht, dann wird es auf lange Sicht auch für Sie keine so große Rolle spielen. Viele Menschen sagen, dass man Weisheit und Erfahrung braucht, um die richtige Entscheidung treffen zu können. Aber ich glaube manchmal, dass wir vieles schon instinktiv wissen. Es ist die Wahl, die das Schwierigste ist, egal wie alt oder weise wir werden.

Zur Einführung

Muss ich etwas persönlich erfahren haben, um mit Fug und Recht sagen zu können, dass ich mich daran erinnere? Diese Frage hat mich mein Leben lang beschäftigt. Ich führe es auf eine ganz besondere Erinnerung zurück, die ich hier als eine Art Einleitung mitteilen will, und zwar in der Hoffnung, nicht mit meiner Erfahrung zu prahlen, sondern anderen damit zu helfen.

Ich muss damals neun oder zehn Jahre alt gewesen sein. Unsere Familie saß am Tisch. Wir unterhielten uns über die Tagesereignisse. Mein Vater, ein Landtierarzt in Südnorwegen, erzählte von einer verstörenden Begegnung, die er gehabt hatte. Er war an diesem Tag zu einem bestimmten Bauernhaus gekommen und hatte den Besitzer beim Heumachen angetroffen. Es war ein heißer Tag. Der nicht mehr junge Landwirt arbeitete mit bloßem Oberkörper. Sein Rücken, so berichtete mein Vater, sei voll tiefer Narben gewesen, die von Peitschenschlägen stammten. Und weshalb? Weil er während des Kriegs in deutscher Kriegsgefangenschaft gewesen sei und dort grausame Qualen erlitten habe. Diese normalerweise nicht sichtbaren Spuren der Gefangenschaft waren zu einem unabsichtlichen Zeugnis, ja zu einer Art Bekenntnis geworden.

Niemand äußerte sich weiter zu dieser Erklärung. Man nahm es zur Kenntnis und kam dann auf andere Themen zu sprechen, an die ich mich nicht mehr erinnere. Aber das Bild dieser Narben blieb meinem Bewusstsein tief eingeätzt. Es war, als sei durch sie der Schmerz der Welt in mein geschütztes Universum eingezogen, das dadurch nachhaltig verstört wurde. Plötzlich fühlte ich mich sehr verwundbar und ausgesetzt.

Wie das bei einem Kind wohl so ist, war ich mir des Krieges, der Besatzung und der Fähigkeit des Menschen zu Grausamkeiten nur verschwommen bewusst gewesen; aber die Wahrnehmung, dass ein Mensch aus meiner Nähe, den ich zwar nicht genauer kannte, den ich aber hätte kennen können, eine solche Grausamkeit hatte erleiden müssen, entsetzte mich. Wir neigen dazu, unsere frühen Jahre zu idealisieren. Deshalb sollten wir unseren späteren Rekonstruktionen misstrauen. Aber ich glaube nicht, dass ich im Rückblick zu viel in meine kindliche Empfindung hineinlese, wenn ich sage, dass ich das Bedürfnis verspürte, den Sinn dieser Narben zu ergründen, also die Botschaft zu entziffern, für die sie standen.

Ich tat alles mir Mögliche. Ich las schon gerne und fing an, mich für den Zweiten Weltkrieg zu interessieren. Ich las begierig alles, was ich über die Gefangenenlager finden konnte. Die Bibliothekarin unserer örtlichen Bücherei wusste gar nicht mehr, was sie mit mir anfangen sollte. Ich musste ihr schließlich Bescheinigungen von zu Hause mitbringen, dass ich gegen ihre bessere Einschätzung alles ausleihen dürfe, was ich wollte. Ich las Geschichtsbücher und Biografien. Dabei stieß ich unter anderem auf das Leben von Herman Sachnowitz. Er war einer von lediglich 34 deportierten norwegischen Juden, die 1945 noch am Leben waren.

Was er in seinen Erinnerungen schilderte, weckte in mir ein Gefühl der Mitverantwortung, die zu tragen ich nicht gerüstet war. Mir ging angesichts dieses Zeugnisses auf, dass die Welt ein bedrohlicher Ort ist und das menschliche Leben ein unermessliches Potenzial an Schmerzen mit sich bringen kann, für das irgendjemand die Verantwortung übernehmen muss. Es mag verkehrt erscheinen, dass ich in so früher Jugend an derartige Tiefen rührte, aber ich bin doch froh, dass ich das getan habe. Es hat mir ein starkes Empfinden dafür verschafft, wie ernst unser Dasein ist. Wenn man leben will, so ging mir auf, muss man dem Tod ins Antlitz schauen. Noch ehe mir wirklich der Sinn des Wortes aufging, war ich bereits der Oberflächlichkeit müde.

Meine Kindheit beschränkte sich natürlich nicht auf derlei düstere Überlegungen. Ich war größtenteils glücklich. Aber trotzdem ließ mich die Botschaft dieser Narben nie ganz los. Von heute aus sehe ich, dass sie mich zuweilen fest im Griff hatte. Das Schwere, das mich bis in die Adoleszenz hinein verfolgte, war im Wesentlichen ein Ausdruck der Wahrheit und durchaus nicht, wie ich später befürchtete, das Anzeichen irgendeiner Gemütsschwäche. Es war ein verstecktes Mitleiden, das darum rang, sich aussprechen zu können. In meiner Sehnsucht nach hilfreichen Koordinaten, an denen ich mein Leben ausrichten konnte, suchte ich in der Literatur.

Bei Hesse, Undset, Blixen, später Kafka und Rilke fand ich vertraute Anklänge. Der Krieg beschäftigte mich weiterhin. Mich zogen die Zeugnisse aus diesen schrecklichen Jahren an, in denen der Mensch sozusagen bis auf seinen Kern reduziert gewesen war und sich darum hatte mühen müssen, in einer in Nacht getauchten Welt dank eines inneren Feuers weiterzuleben. Der Kanon von Schriften, in denen sich dieses Bemühen aufgezeichnet findet, wurde mir zum festen Bezugspunkt. So verdanke ich meine Prägung den Werken von Elie Wiesel und Primo Levi, Etty Hillesum und Aharon Appelfeld, Jacques Lusseyran, Ilse Weber und noch vielen anderen.

Es wäre übertrieben zu behaupten, dass das Kind, das ich damals war, oder der Mann, zu dem ich wurde, sich in derart extremen Schicksalen hätte selbst erkennen können. Was ich sagen kann, ist dies: Ich wusste schon als Junge, dass ein erwachsener Mensch zu werden bedeutet, eine große Last auf sich zu nehmen; dass man diese Last mit innerer Stärke tragen muss; dass mir eine ganz bestimmte, aber noch nicht genau umschriebene Aufgabe, eine solche Last zu tragen, zugemutet würde, und dass ich ihr gewachsen sein sollte.

Es gab Tage, an denen diese Einsicht zerschmetternd wirkte. Aber wenn sie mir nicht gekommen wäre und ich sie mir nicht angeeignet hätte – wie ich das tatsächlich fertigbrachte –, so hätte ich womöglich auch nicht das Licht wahrgenommen, das mir in einer scheinbar sternlosen Finsternis jäh aufging. Es erreichte mich auf dem Weg über die Musik. Ich war knapp sechzehn Jahre alt und entwickelte damals ein Interesse für Mahler. Nachdem ich meine Ersparnisse für einen CD-Player verschwendet hatte, lieh ich mir eine Aufnahme von Mahlers Zweiter Symphonie, der Auferstehung, aus. Mir war die christliche Bedeutung des Themas »Auferstehung« bekannt, aber sie ließ mich kalt. Ich war getauft, hatte den Glauben aber nie bekannt, ja begehrte eigentlich eher gegen ihn auf. Das Christentum kam mir vor wie der Versuch einer Flucht vor dem inneren Drama, mit dem ich mich auseinanderzusetzen versuchte und das voller Zwiespältigkeit war, weit entfernt von den gelehrten Gewissheiten der Prediger.

Insgesamt versagten die Botschafter des Glaubens mir gegenüber darin, mich zu beeindrucken. Ich war stolz darauf, mich als Agnostiker zu bezeichnen, denn dieser Begriff bedeutete für mich eine Art geistiger Unabhängigkeit, bei der einem wenig Zustimmung abverlangt wird. Mahler stand für mich für Harmonien und Instrumentation. Aber wenn ich mir seine Symphonie anhörte, konnte ich nicht unberührt bleiben. Ich hatte nicht erwartet, dass sie mich derart beeindruckte. Was die Musik zum Ausdruck brachte, bestärkten zudem noch die Texte des Komponisten, sodass mich beides doppelt ergriff. Das Solo der Altstimme im vierten Satz beschwört das Schicksal des Menschen ganz schonungslos und dennoch heiter. Es beruht auf einem Fragment aus Des Knaben Wunderhorn und verkündet, irgendwie und von irgendwoher werde ein Schimmer die nächtliche Reise desjenigen erleuchten, der entschlossen den Tag herbeisehnt.

Aus diesem Frieden heraus bricht der fünfte, abschließende Satz wie ein Donnerschlag los. Er beschwört Bilder des Chaos, einer Welt im Griff des Tohuwabohu, des »Formlosen und Leeren« nach dem ersten Vers der Heiligen Schrift. Schritt für Schritt entwickelt sich sodann in seinem Inneren ein rhythmisches Thema, das einem wie bloßer Lärm vorkommen könnte. Zunächst wird es von den tiefsten, dunkelsten Streichern angestimmt. Dann kräuselt es sich durch das ganze Orchester. Es führt Myriaden von Stimmen zusammen und entwickelt zunehmend Richtung und Sinn. Die in diesem melodischen Aufschwung enthaltenen Themen nennt sodann ausdrücklich der Chor:

Wieder aufzublühn, wirst du gesät!

Der Herr der Ernte geht

Und sammelt Garben

Uns ein, die starben.

Kann das wahr sein? Noch ehe der Unglaube Zeit hatte, sich zu formieren, wurde er von Stimmen verscheucht, die von einer Hoffnung sangen, welche insgeheim schwanger in meinen Tiefen ruhte, denn ich erkannte sie als mein eigen:

O glaube, mein Herz, o glaube: Es geht dir nichts verloren! Dein ist, ja dein, was du gesehnt, dein, was du geliebt, was du gestritten! O glaube: Du warst nicht umsonst geboren! Hast nicht umsonst gelebt, gelitten!

Bei diesen Worten brach in mir etwas auf. Die drängende Wiederholung »nicht umsonst, nicht umsonst« war unwiderstehlich. Es war nicht so, dass ich sie einfach glauben wollte, sondern ich wusste, dass sie stimmte. Auch wenn es platt klingen mag: In diesem Augenblick veränderte sich mein Bewusstsein. Mit einer Gewissheit, die weder einem übersteigerten Gefühl noch einer kühlen Analyse entstammte, wusste ich jäh, dass ich in mir etwas trug, das über meine eigenen Grenzen hinausreichte. Ich war mir bewusst, dass ich nicht allein war. Dabei empfand ich weder eine besondere Wärme noch irgendeine ekstatische innere Bewegung. Mir kamen auch keine Tränen. Aber ich konnte genauso wenig die Wahrheit dessen in Zweifel ziehen, was ich empfunden hatte, wie ich bezweifeln könnte zu existieren. Dieses Empfinden hat mich nie mehr verlassen. Dass das so ist, wundert mich immer noch.

Was war da geschehen? Ich glaube allen Ernstes sagen zu können: Mir war eine Erinnerung gekommen. Auf dem Weg einer von dieser Musik ausgelösten privilegierten Einsicht hatte ich meine tiefen Intuitionen bestätigt erhalten. Das Leiden unter Wunden, die Chronik der Überheblichkeit des Menschen über seinesgleichen – das entsprach der Welt, wie sie war, der Welt, die ich bewohnte. Diese Wirklichkeit war tief in mich eingedrungen. Mein war der Schmerz, den ich dort empfand, wo ich noch keine Seele erkannt hatte, er entsprang aber Quellen, die meiner Erfahrung vorausgingen und sie überschritten. Ich war auf eine offensichtliche Gemeinschaft mit der Menschheit aufmerksam geworden, die ich als leidende Masse vor Augen hatte, welche der Tod überschattet. Dass es meine Pflicht war, den Blick davon nicht abzuwenden, war ich mir sicher: Ich musste den Anstand haben, es zu sehen. Aber zugleich sang in mir eine Stimme: »Nicht umsonst!« Mahler vermittelte mir das Gespür, dass man sich dem Leben stellen kann, ohne sich der Verzweiflung oder Tollheit zu beugen, weil die Angst der Welt von einem grenzenlosen Wohlwollen umfangen ist, das ihr Sinn verleiht. Diesem Wohlwollen war ich begegnet. Ich hatte mich seiner erinnert und es als personale Gegenwart erkannt. Ich wollte es aufspüren, seinen Namen kennenlernen, seine Züge entdecken.

Ich griff zur Bibel, um mich von ihr leiten zu lassen. Bis dahin war sie für mich ein in jeder Hinsicht verschlossenes Buch gewesen. Ich hatte sie für eine Ansammlung von Plattheiten und abstrusen Dogmen gehalten. Manches Vokabular darin wirkte auf mich abstoßend. Aber ich stieß auch auf aufrüttelnde, anziehende Formulierungen:

In der Nacht hat meine Seele sich nach dir gesehnt: Vom Morgengrauen an will ich in den Tiefen meines Wesens auf dich warten.

Ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wieder sehen und euer Herz soll sich freuen.

Alles, was sich dem Licht aussetzt, wird Licht.

Ich kann nicht behaupten, den Sinn solcher Aussagen ganz erfasst zu haben oder dass er mir jetzt aufgeht, aber sie vermittelten mir damals das Gefühl, erkannt zu sein. Es war, als gehe es dabei um Vertrautes, um wieder aufgerufene vergessene Erinnerungen. Auf diese Weise dämmerte mir von innen die christliche Botschaft auf und fand den Einklang mit den Schwingungen meines Geistes und meiner Seele, ja sogar meines Leibes. Sie offenbarte mir meine Sehnsucht. Ich weiß, für manche Menschen ist die Bekehrung etwas Plötzliches, die Auswirkung eines jähen Aufleuchtens. Mein Zugang war anders. In gewisser Hinsicht war er nicht einmal besonders geistlicher Natur, sofern man diesen Begriff zur Bezeichnung eines spürbaren Berührtwerdens vom Transzendenten verwendet. Das Geheimnis Gottes wurde mir auf verschleierte Weise erschlossen. Ich habe auf meine ganz eigene Art meinen Weg von einer Stufe der Wahrnehmung zur anderen durchlebt. Sogar das streng akademische theologische Studium wurde (und blieb) für mich eine konkrete Disziplin, eine Form des radikalen Realismus, von dem mein Leben abhängt. Wenn die Theologie diese Dringlichkeit verliert, hört sie auf, mich zu interessieren.

Der Raum, worin sich meine Suche entfaltete, war die katholische Kirche. Zunächst betrachtete ich sie, angezogen von ihrer langen, ununterbrochenen Geschichte, aus einem gewissen Abstand. Als ich dann in sie eintrat, empfand ich sie als warmen und gastlichen Raum, in dem ich mich wohlfühlte. Ich hatte ein Umfeld entdeckt, das meine Widersprüchlichkeiten hinnahm, ohne die Wahrheit hintanzusetzen. Ich konnte sowohl meinen Kummer als auch meine Sehnsucht pflegen und läutern. Als mir der Umfang des sakramentalen Geschehens aufging, wodurch alles, was im Himmel und auf Erden ist, auf einen einzigen Augenblick konzentriert wird, und der Sinn der Dinge, die in den Händen eines gebrochenen Menschenwesens gehalten und von ihm gebrochen werden, darin besteht, dass alles dennoch gehalten und geheilt wird, wusste ich, dass ich daheim angekommen war.

Die Kirche inspirierte mich dazu, das Erinnern zu pflegen. Sie erlaubte mir, mein banales, zuweilen armseliges Leben als Heilsgeschichte zu verstehen, die nicht nur bis in die Anfänge der Zeit zurückreicht, sondern auch nach vorwärts erinnert, bis hinein in die Ewigkeit. Wenn man am Kreuzungspunkt dieser Geschichte verweilt, kann es sein, dass man zuweilen mit fürchterlicher Klarheit die trostlosen Schreie der Menschheit vernimmt oder auch die raue Stimme des Bösen hört, und das nicht verschwommen in der Umgebung, sondern unmittelbar im eigenen Herzen. Ein solches Hinhören kann man nur aushalten, wenn man gleichzeitig auf eine andere, leise, aber doch mahnende Stimme achtet, die sagt: »Es ist vollbracht!« Ihr gelingt es dank ihres harmonischen Genies, die gewalttätigen Schreie »Kreuzige ihn!« und den Engelsgesang »Hosanna!« zu einem einzigen Akkord zu verschmelzen, der sich aus der Dissonanz heraus in Richtung nie gehörter Schönheit entfaltet.

Der Henkersknecht, dessen Bild mir als Kind vor Augen stand, bleibt weiterhin der, der er ist. Er fügt echte Wunden zu, die verlangen, gesehen und beweint zu werden. Sie sind jedoch nicht unheilbar, falls auf sie ein Schimmer jenes Feuers fällt, das die Nacht verscheucht, des Feuers, das als Liebe in die Welt gekommen ist und nur entzündet werden muss, um zu brennen. Seit ich begriffen hatte, dass Mönchsein darin besteht, sein Leben als trockenes Holz diesem Zweck zu opfern, war ich mir sicher: Das war es, was ich wollte. Dank dieser Lebensweise konnte ich in Freiheit die Aufgabe übernehmen, die mir infolge einer merkwürdigen Vorsehung von Kindheit an zugewiesen war.

Es ist eine Aufgabe, die sich in alle Richtungen ausdehnt. Mönch zu sein heißt, ein grenzenloses Universum zu bewohnen. Es bedeutet, in eine Höhe und Tiefe, Länge und Breite gezogen zu werden, die an die Unendlichkeit rührt. Aufrichtig gelebt, ist das Mönchsleben ein Habitat der Verwandlung. Die Väter beschreiben, wie das Herz des Mönchs gebrochen, dann geöffnet und im weiteren Verlauf geheilt wird. Es beginnt sich zu weiten, und zwar so weit, dass es die ganze Welt umfasst, ihre Not Gott in Erinnerung ruft und sie wiederum an Gottes Barmherzigkeit erinnert. Das dem Herzen Christi angeglichene Herz des Mönchs ist ein Zelt der Begegnung. Es strebt in unbändiger Freude nach oben und ist deshalb voller Zuversicht, weil es auf die Probe gestellt wurde. Die Freude, die sich mir als jungem Menschen oft versagte, wird mir jetzt zuteil. Sie ist mir zugleich wohlbekannt und dennoch neu. Die Finsternis sehe ich immer noch – wie sollte ich sie nicht sehen? Aber sie hat ihre Faszination verloren. Ich weiß, dass sie durchbohrt ist. »So ist doch selbst Finsternis nicht dunkel für dich«, heißt es in einem Psalm (139,12). Vor allem anderen sollte man das nie vergessen.

Von Erinnerung sprechen heißt, von Identität sprechen. Wir erinnern uns daran, was wir gewesen sind und was uns zu dem gemacht hat, was wir sind. Zugleich werden wir zu dem, woran wir uns erinnern. Unsere Erinnerung ist nie einfach nur auf die Erfahrung begrenzt, mag sie eng oder breit sein. Wir entdecken – falls wir das wagen –, dass unser Gedächtnis mehr ist als ein stehendes Gewässer voll privater Erinnerungsstücke. Sich erinnern, wirklich erinnern heißt, von den Liegeplätzen aufbrechen und die Segel in Richtung offene See setzen, und das mit allem, was Gefahr und erheiternde Erlebnisse mit sich bringen können. Große Geister haben diesen Vorgang untersucht, von Platon über Augustinus bis zu Carl Gustav Jung – und auf seine eigene Weise auch Proust.

Der Zweck des vorliegenden Buchs ist bescheiden. Es bietet die Chronik einer Lehrzeit des Erinnerns. Ich habe es anhand von sechs biblischen Geboten gegliedert, an die man sich besonders erinnern sollte. Das sind Gebote, die für mich Leuchttürme waren und mir die Navigation ermöglichten. Ich habe gewagt, aus meiner eigenen Erfahrung heraus zu schreiben. Deshalb wird mein Buch viele Beschränkungen haben. Ich biete es in aller Freundschaft als Einladung zum Segeln an. Wer mich hinter sich lässt, um von sich aus viel weiter hinauszusegeln, schenkt mir die Freude, sein weißes Segel in der Ferne zu sehen. Die alten Mönche schrieben als Vorwort in ihre Schriften oft den Spruch: »Möge das von mir Geschriebene dir nützen.« Diesen Wunsch möchte auch ich hierhersetzen.