Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Stämpfli Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Ein zehn Tage alter Säugling – Sohn einer unverheirateten Tessiner Mutter – wird 1947 ins Heim abgeschoben. Dort verbringt er seine gesamte Kindheit und Jugend, betend, arbeitend, gehorchend. Der Heimbub ergreift später selbst den Erzieherberuf, wird schliesslich ein anerkannter, fortschrittlicher Heimleiter und Verbandspräsident. Aus Scham verschweigt er jedoch seine Vergangenheit. Erst bei der Pensionierung bekennt er: «Ich war ein Heimkind.» Ein schmerzhafter Prozess der Aufarbeitung beginnt. In seiner Autobiografie erzählt Sergio Devecchi von seinem ungewöhnlich langen Heimleben. Das Buch zeigt sehr anschaulich ein Stück Schweizer Sozialgeschichte – von der gewalttätigen protestantischen Armenerziehung bis zu den heutigen Herausforderungen bei Fremdplatzierungen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 268

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

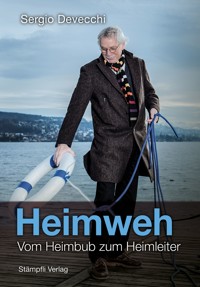

Cover

Haupttitel

Sergio Devecchi

Heimweh

Vom Heimbub zum Heimleiter

Stämpfli Verlag

Impressum

Namen von Heimkindern und -jugendlichen, die in diesem Buch vorkommen, sind geändert (mit begründeten Ausnahmen).

Impressum

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: https://www.dnb.de.

© Stämpfli Verlag AG, Bern, www.staempfliverlag.com · 2017

Redaktion Susanne Wenger, Bern, www.susannewenger.ch

Lektorat Benita Schnidrig, Stämpfli Verlag AG, Bern

Umschlagbild Sava Hlavacek, Zürich, www.bildermachen.ch

Umschlaggestaltung Nils Hertig, clicdesign ag, Bern

Inhaltsgestaltung Stephan Cuber, diaphan gestaltung, Liebefeld BE

ISBN 978-3-7272-6179-4

Widmung

«Nur wer seine Geschichte erzählen kann, existiert.»

Salman Rushdie

Für Verena, Lineo, Camillo, Carmen

Inhaltsverzeichnis

Inhalt

Der Fachmann, der sich als Betroffener entpuppte

Vorwort von Jacqueline Häusler

Heimbub

Spätes Bekenntnis

Heimleben

Kind der Schande

Hinter dem Wald

Zwangsgetauft

Wenigstens keine Kommunisten

Schreie bei den Leuchtkäfern

Beten und arbeiten

Übergriffe

«... der züchtigt ihn»

Abschied von Zizers

Am Tiefpunkt

Die Mondlandung

Zaungast bei der Heimkampagne

Revoluzzer und Gastarbeiter

Mit und ohne Bhagwan gegen Drogen

Zwischen Marienstatuen und Schlagzeilen

Kurzes Familienglück

Der Heimleiter

Vatermörder, Muttersöhne

Auf der Erziehungsintensivstation

Wir Dapplianer

Ein Zürcher wird weggewiesen

Heimweg

Vergebliche Spurensuche

Die Mutter spricht

Das Familienfoto

«Hätte es die KESB schon gegeben, wäre mir das nicht passiert»

Interview mit Sergio Devecchi

Chronologie

Informationen

Danke

Bildteil

Inhalt

Der Fachmann, der sich als Betroffener entpuppte

Vorwort von Jacqueline Häusler

Ich traf Sergio Devecchi zum ersten Mal im Oktober 2008. Wir hatten mit Integras, dem Fachverband Sozial- und Sonderpädagogik, dessen Präsident er war, Kontakt aufgenommen, denn wir suchten für unsere geplante Wanderausstellung über das Schicksal der Heim- und Verdingkinder einen Partner, der mit der ausserfamiliären Platzierung von Kindern zu tun hatte. Wir stellten unser Vorhaben vor. Die Ausstellung sollte «Verdingkinder reden» heissen, unseren Trägerverein nannten wir «Geraubte Kindheit». Ich erinnere mich an eine intensive Diskussion über den Namen der Ausstellung. Sergio Devecchi fand, «Geraubte Kindheit» sei der viel prägnantere Titel. Doch für uns war «Verdingkinder reden» Programm. Denn die Ausstellung sollte eine Plattform werden. Sie sollte ehemaligen Heim- und Verdingkindern einen geschützten Rahmen bieten, wo ihre Berichte endlich angehört und ernst genommen würden. Ihre Berichte sollten die Gesellschaft aufrütteln und für ein tabuisiertes Kapitel der Schweizer Geschichte sensibilisieren.

Für mich war Sergio Devecchi zu der Zeit einfach ein Fachmann und Vertreter des heutigen Platzierungssystems. Erst später, an einer Fachtagung zu seiner Pensionierung, gab er öffentlich bekannt, was er während seines Berufslebens als Sozialpädagoge, Heimleiter und Verbandspräsident geheim gehalten hatte: Er war selbst ein Heimbub. Nun offenbarte sich der wahre Hintergrund unserer Titeldiskussion. Er hatte damals schon spontan die Position des Betroffenen eingenommen, dem beim Rückblick auf die Geschichte der Fremdplatzierung seine geraubte Kindheit vor Augen stand. Ich dagegen war als Historikerin, die dazu beitragen will, dass die Gesellschaft sich mit den Folgen ihrer Fehler auseinandersetzt, darauf angewiesen, dass die Opfer reden.

Später sagte mir Sergio Devecchi, dass unser Treffen für ihn ein Wendepunkt gewesen sei. Die Vorstellung, dass ehemalige Heim- und Verdingkinder in einer Ausstellung mit schweizweiter Ausstrahlung über ihre Erfahrungen berichten würden, habe auch in ihm den Entschluss reifen lassen, seine Kindheit nicht länger zu verschweigen. Es folgten sein Outing, dann sein Engagement als doppelt legitimierte Stimme bei der gesellschaftlichen Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen – und nun dieses Buch.

Sergio Devecchi teilt das Schicksal von vielleicht hunderttausend Menschen im 20. Jahrhundert in der Schweiz: Von der Familie verstossen, weil sie dem Druck gesellschaftlicher Normen nicht standzuhalten vermochte, aufgewachsen in einem Umfeld mit wenig menschlicher Wärme, in einer Erwachsenenwelt, die sein Aufwachsen bestimmte, ohne seine Bedürfnisse wahrzunehmen. Beziehungsabbrüche, willkürliche Entwurzelungen, Demütigungen, Körperstrafen, harte körperliche Arbeit, Missbrauch, Einsamkeit, emotionale Kälte, fehlende Liebe, ein abruptes Ende der Heimzeit ohne Vorbereitung auf ein selbständiges Leben, ohne Schutz und Bande, sich aus dem Nichts erfinden müssen, die ersten Jahre prekär, nahe am Absturz. Wie konnte es passieren, dass die Schweizer Gesellschaft die Rechte, die sie für alle proklamierte, ihren schwächsten Mitgliedern jahrzehntelang vorenthielt? Warum wehrte sich kaum jemand für diese Kinder? Warum ging es so lange, bis wir es wahrzunehmen begannen? Was braucht es, damit historisches Unrecht anerkannt wird? Kann uns die Auseinandersetzung mit begangenem Unrecht lehren, wie wir es in Zukunft besser machen können? Dass sich die Schweiz heute mit diesen Fragen auseinandersetzt, ist nur möglich dank Menschen, die den Mut aufgebracht haben, uns an ihren schmerzhaften Erinnerungen teilhaben zu lassen.

Eine demokratische Gesellschaft ist darauf angewiesen, dass Menschen, die Opfer von gesellschaftlichen Fehlern und Unterlassungen werden, darüber reden können. Sie braucht dazu Plattformen, die leicht zugänglich und geschützt sind, damit verletzte Menschen ihre Scham überwinden und Vertrauen fassen können, so dass sie die Mauer des Schweigens zu durchbrechen wagen. Sie brauchen das Vertrauen, dass ihre Aussagen nicht auf sie zurückfallen, also unser Wohlwollen und unsere Bereitschaft zum Zuhören.

Unsere Gesellschaft hält Plattformen bereit. Zum Beispiel die Parlamente, wo in den letzten Jahren Vorstösse eingereicht wurden. Doch das genügt nicht. Es brauchte auch die Selbsthilfegruppen, sie versammelten Zeugen und machten Druck. Wir lancierten unsere Ausstellung, der Film «Der Verdingbub» schuf viel Aufmerksamkeit. In den Medien nahmen sich engagierte Journalistinnen und Journalisten des Themas an. Auch der vom Bund eingesetzte runde Tisch und die von ihm finanzierte Forschung sind Plattformen. Schliesslich die Verlage, die Bücher von Betroffenen und Fachleuten publizieren.

Diese Plattformen sind unterschiedlich zugänglich und nachhaltig. Was wird an Erkenntnis bleiben, wenn die Opfer entschädigt, die Forschungsgelder aufgebraucht sein werden und die letzten Betroffenen gestorben sind? Darum ist es so wichtig, dass Sergio Devecchi dieses Buch geschrieben hat. Bücher halten lange. Und dieses ist besonders wertvoll, weil er darin nicht nur die Geschichte seiner geraubten Kindheit erzählt, sondern auch davon, wie er später versuchte, ein besserer Heimleiter zu sein – einer, der sich in die Jugendlichen hineinfühlte und nicht selbst zum Täter wurde –, und wie er sich für Reformen im Heimwesen und eine menschenfreundliche Sozialpädagogik einsetzte. Dass er dabei die Erfahrung verschwieg, aus der er schöpfte, zeigt, wie schwer es ist, davon zu reden. Er hat es schliesslich doch getan, hat geredet und nun auch geschrieben, zum Glück für die Gesellschaft und für alle, die sein Lebenswerk fortführen werden.

Jacqueline Häusler ist Historikerin in Zürich. Sie hat die Ausstellung «Verdingkinder reden» mitinitiiert und produziert.

Heimbub

Spätes Bekenntnis

Donnerstag, 3. Dezember 2009, ein milder Winternachmittag. Es war mein letzter Arbeitstag als Leiter des Jugendheims Schenkung Dapples in der Stadt Zürich. Über zwanzig Jahre lang hatte ich diese grosse Institution für männliche Jugendliche geführt. Nun liess ich mich, 62-jährig, frühpensionieren. Zum Abschied hatte ich eine Fachtagung organisiert, es ging um die Entwicklung und Wirksamkeit der Heimerziehung in der Schweiz. Referenten aus Wissenschaft und Praxis standen bereit. Ein Schauspieler würde Zitate aus dem Buch «Anstaltsleben» von Carl Albert Loosli vorlesen. Der Journalist und Schriftsteller aus Bümpliz prangerte bereits in den 1920er-Jahren das Heimwesen an und setzte sich wortgewaltig für ein humanes Jugendstrafrecht ein. Auch aus eigener leidvoller Erfahrung in der Kindheit und Jugend: Loosli war 1877 als uneheliches Kind geboren und in Anstalten aufgewachsen. Er brachte den zornigen Mut auf, der mir selbst im Hinblick auf meine Vergangenheit lange fehlte. Kurz vor Beginn der Tagung war ich ein wenig angespannt. Referate, Folien, Technik, würde alles klappen? Ein Grossteil der Heimbranche war versammelt: Kolleginnen und Kollegen der stationären Kinder- und Jugendhilfe. Vertreter einweisender Stellen: Jugendgerichte, Jugendanwaltschaften, Vormundschaftsbehörden. Dazu Verbandsspitzen, gegenwärtige und frühere Mitarbeitende. Insgesamt über zweihundert Fachleute, die mich auf meinem langen und intensiven beruflichen Weg begleitet hatten. Aufgeräumte Stimmung, wohlwollende Blicke. Ich war gerührt, dass mir so viele die Ehre erwiesen. Nach der Tagung sollte ein Apéro stattfinden, ein Nachtessen, Musik, Kultur, geselliges Beisammensein. Mein Abschied aus dem Berufsleben. So wollte ich ihn haben. Ohne steife Ansprachen.

Was zu diesem Zeitpunkt niemand wusste: Ich selbst, der Heimleiter, war ein Heimbub. Das wollte ich an diesem Tag öffentlich machen. Endlich kundtun, dass man mich im Tessin als Säugling ins Heim verfrachtet hatte, weil meine Eltern jung und unverheiratet waren. Dass ich ein «figlio illegitimo» war, wie die Behörden festhielten, ein unehelicher Sohn, so wie Loosli. Unrechtmässig geboren. Kein Kind zum Herzeigen in der moralisch rigiden Schweiz der Nachkriegszeit. Ich wollte offenlegen, dass ich meine gesamte Kindheit und Jugend in Tessiner und Bündner Heimen verbracht hatte. Direkt aus der Wiege heraus versorgt wurde, bis ich über sechzehn Jahre alt war. Aus diesem doch so prägenden Teil meiner Biografie hatte ich immer ein Geheimnis gemacht, die belastenden Erfahrungen tief in mir drin vergraben. Nur das engste private Umfeld wusste Bescheid. Ich kenne ehemalige Heim- und Verdingkinder, die das Unsägliche nicht einmal ihren Ehepartnern gesagt haben. In meinem Fall mag die Geheimniskrämerei besonders unverständlich erscheinen. Da setzte ich mich ein Berufsleben lang für Heimkinder ein. Versuchte gemeinsam mit meinen Mitarbeitenden, den uns anvertrauten Jugendlichen Entwicklungschancen zu verschaffen. Kämpfte, wo ich konnte, gegen ihre gesellschaftliche Ausgrenzung an. Wurde Präsident von Integras, dem nationalen Fachverband für Sozial- und Sonderpädagogik. Als «Urgestein der Heimerziehung» bezeichnete man mich einmal in einer Jubiläumsbroschüre, mir wurde «Ausstrahlung auf den ganzen Berufsstand» attestiert. Doch dieses Branchenvorbild schaffte es nicht, zu seiner Vergangenheit zu stehen. Ich wollte nie, dass die Leute wissen, dass ich keinen Vater habe und im Heim aufgewachsen bin.

Warum das lange Schweigen? Darauf gibt es keine einfache Antwort. Es ist die tiefe Scham der Heimkinder, gegen die keine rationalen Argumente ankommen. Und es sind verinnerlichte Schuldzuschreibungen. Über Jahre hatte man mir zu verstehen gegeben, ich sei als uneheliches Kind weniger wert als andere. Als Kind war ich immer mehr zur Überzeugung gelangt, an meiner Situation im Heim selbst schuld zu sein. Später betrachtete ich meinerseits meine Kindheit und Jugend als minderwertig. Ich befürchtete, ein Eingeständnis könnte auf mich zurückfallen und meiner beruflichen Laufbahn schaden. Es wäre falsch, zu sagen, dass ich nicht darüber reden wollte – ich konnte es schlicht nicht. Ich brachte es einfach nicht über die Lippen, dass ich ein herumgeschubster Heimbub war. So beschönigte ich meinen Lebenslauf, stellte die Dinge dar, als ob alles ganz normal verlaufen wäre. Schrieb «Schulen in Pura TI und Zizers GR» – die Standorte der Heime – ins Curriculum, gab dem Vater, den ich nie kennengelernt habe, klangvolle italienische Namen. Sonst hätte ich Mitte der 1980er-Jahre meine erste Stelle als Heimleiter, damals noch in der Ostschweiz, vergessen können. Meine Herkunft wäre der Trägerschaft, die mich zum Bewerbungsgespräch lud, kaum geheuer gewesen. Die Crème de la Crème der Zürcher Jugendjustiz sass um den Tisch, neben honorablen St. Gallerinnen. Auch wenn niemand die Frage ausgesprochen hätte, so wäre sie doch insgeheim gestellt worden: Was, der Devecchi war so lange im Heim? Was stimmte nicht mit ihm? Ich wollte diesen Posten unbedingt, weil meine Frau ein Kind erwartete. Es war ein Glück, dass man mir die Stelle gab. Später, als ich im Berufsleben Fuss gefasst hatte, änderten sich die Beweggründe für mein Schweigen. Nicht über die Vergangenheit zu sprechen, wurde zum bewussten Entscheid. Ich wollte verhindern, dass jeder meiner Schritte als Heimleiter auf meine Biografie hin abgeklopft und interpretiert wurde.

Ich hatte Hunderte Gelegenheiten, von meinem Heimleben zu erzählen. Doch die innere Scham- und Schweigemauer hielt. Wenige Momente gab es, in denen ich am liebsten alles auf den Tisch gelegt hätte. Wenn betreute Jugendliche dem Heimleiter frustriert an den Kopf warfen, ich hätte ja keine Ahnung, was es heisse, im Heim zu leben. Doch, wollte ich ihnen zurufen, ich weiss es nur allzu gut. Oder als ich als frisch gebackener Heimleiter von linker, systemkritischer Seite angegriffen wurde. Weil mein Heim in der Ostschweiz eine geschlossene Wohngruppe erhalten sollte, nannte mich die Schriftstellerin Mariella Mehr öffentlich einen «Kerkermeister». Wir sind beide 1947 geboren. Als Kind einer jenischen Familie wurde Mehr den Eltern weggenommen und wuchs in Heimen auf, darunter auch in der Vorgängerinstitution des Heims, dessen Leitung ich zwecks Neuaufbau übernommen hatte. Als sie mich persönlich angriff, war ich kurz davor, mich als Schicksalsgenosse zu outen – und tat es dann doch nicht. Es wäre reine Notwehr gewesen, hätte als Anbiederung empfunden werden können. Der falsche Zeitpunkt. Ich schwieg weiter. Meine Jugend im Heim, sie machte mich verletzlich, misstrauisch, stumm. Ich wollte die Wahrheit mit ins Grab nehmen.

Ungefähr ein Jahr vor der Pensionierung kam mir erstmals der Gedanke, doch noch damit herauszurücken. Jetzt, wo ich mit dem langen Heimleben abschliessen würde, schien mir der Zeitpunkt gekommen. Es ging mir darum, der Fachwelt ein paar Gedankenanstösse zu hinterlassen. Vor allem die dunklen Kapitel der Schweizer Sozialgeschichte gehörten ausgeleuchtet und aufgearbeitet. Welches Unrecht fremdplatzierte Kinder und Jugendliche bis weit in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts hinein erlitten hatten, verdrängte und verharmloste die Schweiz 2009 noch stark. Gleichzeitig hatte eine neue Welle kritischer Aufarbeitung durch Medien sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eingesetzt. Seit dem Frühjahr tourte die Wanderausstellung «Verdingkinder reden» mit Erfahrungsberichten Betroffener durchs Land. Ich war 2008 als Integras-Präsident mit den Ausstellungsmachern in Kontakt gekommen. Die Erkenntnis, dass die menschenverachtende Versorgung von Kindern und Jugendlichen in Heimen, Kliniken, Gefängnissen und bei Bauern vermehrt in den öffentlichen Diskurs drang, gab auch mir die Kraft, aus meiner Lähmung hinauszutreten. Ich war mit meinen belastenden Erfahrungen nicht allein.

Gerade die Heime mit der Thematik zu konfrontieren, schien mir umso nötiger, als ich die Branche oft als geschichtsblind wahrgenommen hatte. Bis heute höre ich von Institutionsvertretern, dass die Vergangenheit doch vorbei sei und mit der heutigen Situation in den Heimen überhaupt nichts mehr zu tun habe. Eine ignorante Haltung, die ich nicht teile, geradezu fahrlässig finde. Eine weitere Botschaft betraf die Heimerziehung und ihre Wirkung. Seit sie sich professionalisiert hat, wurde und wird viel über sie geredet. Doch es sind letztlich nicht nur pädagogische Massnahmen, die etwas in einem Kind bewirken, sondern eigene Erlebnisse und Erkenntnisse. Wir Fachleute können Rahmenbedingungen setzen, aber wie das Leben herauskommt, können wir nicht bestimmen. Lediglich steuern, dass ein Jugendlicher den eigenen Willen so einsetzt, dass es ihm zugute kommt. Das hatte ich am eigenen Leib erfahren, und davon wollte ich berichten.

Ich gab der Fachtagung den etwas kryptischen Titel «60 Jahre Heimerziehung, ein Blick zurück in die Zukunft und ein Abschied». Tatsächlich habe ich zusammengezählt so viel Zeit im Heim verbracht. Das dürfte ein Rekord sein – einer, auf den ich gut verzichten könnte. Als die Gäste ihre Plätze eingenommen hatten, konnte die Veranstaltung beginnen. Sie fand in der Turnhalle auf dem Areal der Schenkung Dapples statt. Eine grosse Leinwand bedeckte die Sprossenwand. Darauf war ein Bild projiziert, die einzige Porträtaufnahme von mir als Kind. Sie zeigt mich im Alter von ungefähr sieben Jahren, genau weiss ich es nicht. Meine Kindheit ist nicht dokumentiert. Es gibt kaum Fotos, keine Schriftstücke, weder in den Heimen, in denen ich war, noch bei den Behörden, und schon gar nicht in der Herkunftsfamilie, aus der man mich entfernt hat. «Ein Heimleben geht zu Ende», stand neben dem Bild. «Der kleine Junge da», sagte ich fast beiläufig am Rednerpult, «das bin ich. Ich bin im Heim aufgewachsen.»

Heimleben

Kind der Schande

Die Hochwasserhosen enden weit über dem Knöchel, ich habe die Hände in die Taschen geschoben. Die Sonne scheint mir ins Gesicht, ich kneife die Augen zusammen, lächle schüchtern und ein wenig skeptisch. Entstand das Foto bei einem der seltenen Besuche meiner Mutter im Heim in Pura? Erhalten habe ich es jedenfalls von ihr, aber erst viele, viele Jahre später. Und noch später erfuhr ich, dass das Foto manipuliert ist. Ursprünglich standen da noch meine Grossmutter, meine Tante und zwei meiner Halbschwestern neben mir. Bevor meine Mutter mir das Bild überliess, beauftragte sie einen Verwandten, die anderen Familienmitglieder wegzuretuschieren, so dass ich am Schluss ganz allein dastand. Viel Aufwand, um mir zu signalisieren: Du gehörst nicht zu uns und wir nicht zu dir.

Ich war etwa fünf Jahre alt, als ich meine Mutter das erste Mal vor mir sah. Völlig überraschend war sie eines Tages da, sagte nichts, nahm mich nicht an die Hand. Stand einfach da, steif und gross und schön. Diese fremde Frau sollte meine Mama sein? Ich verstand es nicht. Keiner hier hatte eine Mutter oder einen Vater, die ihn besuchten. Im Heim in Pura hoch über dem Luganersee galten Eltern als Wesen von einem fremden Stern. Unerreichbar für uns. Die Frau, zu der ich Mueti sagen musste, war die Heimmutter Klärli. Ein paar Wochen später traf ein Brief ein. Ich riss den Umschlag auf. Aber da war nur ein Foto drin: «Zur Erinnerung», stand auf der Rückseite. Ein älteres Kind las mir die zwei Worte vor. Das war alles, sonst nichts. Kein Name. Ich hütete die Fotografie wie einen Schatz. Im Gegensatz zum Hochwasserhosen-Bild ist sie heute nicht mehr vorhanden. Sie muss bei einem meiner Umzüge von Heim zu Heim verloren gegangen sein, wie meine anderen wenigen Habseligkeiten auch. Wir Heimkinder besassen kaum etwas, und zu unseren Sachen wurde nicht so Sorge getragen, wie das in einer Familie der Fall gewesen wäre.

Nur zehn Tage lang lebte ich im Oktober 1947 als Neugeborener bei der Mutter in Lugano unten. Ich war ein Kind der Schande, lag in einem geliehenen Bettchen. Eine Frau mit Kind und ohne Ehemann? So etwas gehörte sich nicht. Die knapp zwanzigjährige Mutter sollte sich gar nicht erst an das kleine Wesen gewöhnen. Die Grossmutter, bei der sie noch wohnte, wollte es so. Sie hatte die junge Frau gedrängt: Es kann nicht bleiben. Es muss ins Heim. Für Uneheliche gebe es christliche Häuser, die würden sich des Buben annehmen. Die Grossmutter stammte aus Zürich, sie war reformiert. Schon bald hatte der Pfarrer der reformierten Diasporagemeinde von Lugano ein evangelisches Heim im Tessin gefunden. Das «Dio aiuta» in Pura ob Lugano, wo nur Deutsch gesprochen wurde. Dio aiuta – Gott hilft. Die Grossmutter packte ein paar Strampler zusammen, das Mützchen, das Jäckchen, das ihm jemand geschenkt hatte. Die Heimeltern aus Pura holten das Baby ab. Die Mutter war nicht da, als das Auto mit dem Kind davonfuhr. Die Grossmutter lief rasch ins Haus. Eine Sorge weniger. Und der unerwünschte Bub, dem man den Namen Sergio gegeben hatte, war nun aus ihrer aller Augen. Er war versorgt.

Das Auto brachte mich auf den Berg nach Pura, im Malcantone. Das Kinderheim befand sich in einem prachtvollen Haus mit Terrasse. Ein idyllischer Ort. Aussicht auf den Luganersee, Sonnenuntergänge, mediterranes Ambiente. Ein Haupthaus mit zwei Nebengebäuden, rund 30 000 Quadratmeter Land mit Gemüse- und Obstgarten, Feigenbäumen, Weinberg und Kastanienwald. Das Heim war ein Jahr zuvor von der Stiftung Gott hilft gegründet worden, als zwölftes dieser christlichen Trägerschaft schweizweit. «So möge dieses 12. Kinderheim Gott hilft im Tessin eine Stätte evangelischen Glaubenslebens sein, zum Zeugnis des herrlichen Gottesnamens!», schrieb Stiftungsgründer Emil Rupflin, ein ehemaliger Heilsarmist, in einer Chronik. Es war der Ort, wo ich die ersten elf Jahre meines Lebens verbringen sollte. Zunächst war ich im «Zwergenhüsli» untergebracht, bei den Kleinsten, die noch nicht in den Kindergarten gingen. Man legte mich in ein Gitterbettchen. Hob mich morgens heraus, gab mir die Flasche, legte mich wieder hinein. Und machte die Türe zu. Ich wuchs heran. Zwischen anderen Kindern, die nicht meine Geschwister, und Erwachsenen, die nicht meine Eltern waren.

Was macht so ein Kind, wenn es an einem frühen Sommermorgen aufwacht und von einem Grauen gepackt wird? Draussen war noch dunkle Nacht, aber ich schlief nicht mehr, weil ich spürte, da war etwas, was mich bedrohte. Ich sah nichts. Dann, als in der Dämmerung das erste Licht auf mein Bett fiel, erspähte ich dieses schwarze, grosse Tier an der Wand. Ich hielt den Atem an und fiel in eine Starre, genau wie das Tier. Die Zeit stand still. Ich hoffte auf baldige Tagwacht und Rettung. Dann kam sie endlich, Tante Anneli, die Erlösung: «Kinder, schnell aufstehen!» Ich flüsterte: «Da ist ein schwarzes Tier an der Wand!» Tante Anneli schaute hin, liess mich allein. Ich wusste, jetzt würde ich sterben. Doch Tante Anneli kam mit einem leeren Glas aus der Küche zurück, schob das dunkle Ungeheuer hinein und sagte: «Den Skorpion schicken wir an eine Schulklasse nach Zürich. Die werden staunen. Dort kennen sie solche Tiere nicht.»

Tante Anneli war als Kind mit einem leichten Down-Syndrom selbst in ein Gott-hilft-Heim abgeschoben worden und als Erwachsene bei der Stiftung geblieben. Sie hatte nur kurz die Schule besucht und wusste, wie es war, ohne Eltern aufzuwachsen. Sie verteilte an uns Heimkinder all ihre Liebe. Diese kleine, behinderte Frau mit dem Klumpfuss, sie gab mir ein Stück von der Zuwendung, die mir sonst allenthalben fehlte. Wir Kleinkinder im Heim kannten nicht den vertrauten Geruch oder den liebevollen Blick einer Mama. Wir hörten nicht die beruhigend gemurmelten Worte eines Papas. Tante Anneli war die einzige Person, die mich hin und wieder in den Arm nahm. Sie tröstete mich heimlich, wenn ich bestraft worden war. Wenn ich weinend die Toiletten der Heimleiterfamilie putzen musste, die ich selbst nie benutzen durfte. Sie ermunterte mich, den Kopf oben zu behalten, wenn die Heimleiterbuben mich ärgerten und auslachten oder mir befahlen, dieses oder jenes zu tun, einfach weil ich ein Heimkind war und sie nicht. Tante Anneli lehnte im Fenster des «Zwergenhüsli» und spornte mich an, wenn ich ganz allein im grossen Gemüsegarten jäten musste, mit dem das Heim sich selbst versorgte. Nur dank ihres Zuredens überstand ich die endlosen Stunden. Ohne sie wäre ich vollends verloren gewesen in dieser Heimwelt, in der ein strenger Gott im Himmel oben den Menschen auf Erden die Freude am Leben nahm. In ihrer Tasche steckte immer ein Stück Schokolade. Woher sie die wohl hatte? Im Gott-hilft-Heim waren Süssigkeiten des Teufels. Tante Anneli tat, was getan werden musste. Sie war mein Halt, die Trösterin meiner ersten Lebensjahre. Die Entwicklungspsychologie weiss, dass ein Kind in diesen frühen Jahren die prägendsten Bindungserfahrungen macht. Es war Tante Anneli, die mir die Mindestdosis Urvertrauen in die Welt und die Menschen gab, ohne die kein Kind gross werden kann.

Viele Jahre später, als sie längst ins stiftungseigene Altersheim in Zizers gezogen und ich erwachsen war, besuchte ich sie von Zeit zu Zeit. Wenn sie mich von weitem erblickte, strahlte sie, als käme ihr eigener Sohn auf Besuch. Von ihrem Tod erfuhr ich nur zufällig, als ich auf dem Weg ins Engadin wieder einmal bei ihr vorbeischauen wollte. Gerne wäre ich bei ihrer Beerdigung dabei gewesen. Ich stellte mir vor, dass ich der Trauergemeinde erzählt hätte, wie sie sich nicht an die strengen Regeln der frommen Heimleute hielt, sondern ihrem Herzen folgte. Wie sie während vieler Nachtstunden auf einem Schemel neben den Kinderbetten sass, über uns wachend, weil eines krank war oder schlecht geträumt hatte. So viel Gutes hätte ich über sie gesagt, dass den anwesenden Heimleuten die Schamröte ins Gesicht gestiegen wäre. Niemand hätte mich daran hindern können. Ich war nicht mehr das Kind, das sie einst dafür bestraft hatten, dass es geboren war. Doch der Tag der Rache fand nur in meiner Fantasie statt. In Wirklichkeit stand ich ganz allein an Tante Annelis bescheidenem Grab auf dem Friedhof von Zizers. Still dankte ich ihr für alles, was sie mir gegeben hatte.

Hinter dem Wald

Ich kannte nichts anderes als den Alltag im Heim. Und ahnte doch, dass es jenseits unserer Zwangsgemeinschaft von etwa zwanzig Kindern etwas Grosses und Schönes gab. Die ganz Kleinen mussten noch nicht auf dem Feld arbeiten, weil ihre zarten Körper zu wenig hergegeben hätten. So war der Alltag eintönig, immer derselbe Trott. Ich stand morgens auf und zog die Kleider an, jeden Tag die gleichen. Mittags assen wir am langen Tisch das Einheitsmenü: Kartoffeln mit Gemüse. Kleine Ämtchen hatten auch die Kleinen, Geschirr abtrocknen, den Tisch abwischen, im Garten jäten. Mehrmals am Tag mussten wir die Hände falten und Gott danken. Wir waren kleine Betmaschinen, dazu bestimmt, das Leben vor dem Tod auszuhalten. Der Sonntag befreite uns von jeder Pflicht, ausser jener des Betens. Manchmal gingen wir in den Rebbergen spazieren. Sonst passierte nichts.

Einmal waren wir an einem warmen Sonntag im Spätsommer uns selbst überlassen. Ich schlich mich davon, ohne dass es jemand bemerkte. Ich wusste, irgendwo hinter den Bäumen gab es eine andere Welt, in der andere Menschen lebten. Kinder mit ihren Eltern, Geschwistern und Grosseltern. Ich lief durch den Kastanienwald, einfach immer geradeaus, so wie ich es gesehen hatte, wenn sich die Schulkinder am Morgen ins Dorf aufmachten. Ich rannte, fiel, schlug mir an einer Wurzel das Knie auf. Ich wusste, ich musste mich beeilen, sonst würden sie mich zurückholen. Am Waldrand sah ich eine Strasse vor mir, die zu den ersten Häusern des Dorfs führte. Es war heiss und staubig, ich hatte Durst. Die Wunde am Knie blutete. Ein Hund schlug an, versuchte, nach mir zu schnappen. Doch das war alles nicht so schlimm, solange ich nur einen Blick auf das Leben der anderen erhaschen konnte. Ich lief weiter und kam zu einem Platz mitten im Dorf, wo es einen Brunnen gab und Kinder sich gegenseitig nassspritzten. Wie herrlich! Eltern standen im Schatten der Bäume und lachten über ihre Buben in Badehosen, die kreischend herumhüpften. Die Mädchen schauten sehnsüchtig zu. Ich schlich hin und trank, niemand beachtete mich. Nach einer Weile fiel mir ein, dass sie im Heim wohl bald mein Fehlen bemerken würden. So schnell, wie ich gekommen war, rannte ich zurück. Dorthin, wo ich nicht sein wollte, aber sein musste, weil es keinen anderen Ort für mich gab. Als ich ankam, merkte ich: Niemand hatte mich vermisst.

Eines Tages hiess es, ich komme nächste Woche in den Kindergarten in Pura. Ich freute mich. Wir waren zu zweit, Anna und ich. Was uns wohl erwartete? In der Nacht davor machte ich vor lauter Aufregung kaum ein Auge zu. Am Morgen schickte man uns ohne Begleitung auf den Weg. Hand in Hand liefen Anna und ich ins Dorf, vorbei an den Rebbergen, durch den Wald, über die lange Hauptstrasse. Vor dem Kindergarten blieben wir stehen, hielten uns immer noch an den Händen. Wir waren viel zu früh. Wir standen und staunten. Konnten uns kaum sattsehen an der dörflichen Szenerie, den Steinhäusern, der Kirche, der Schule. An den Menschen, die vor ihren Häusern standen und einen Schwatz hielten. Nach und nach trafen die anderen Kinder mit ihren Müttern ein, die oft noch ein Geschwisterchen auf dem Arm trugen. Anna und ich hielten uns etwas abseits, stumm und mit wachsender Verlegenheit. Ich schämte mich. Für die schäbigen Kleider, die wir trugen. Dafür, dass keine Mutter an unserer Seite stand.

Die Kindergärtnerin, die wir Signorina nannten, klatschte in die Hände, rief uns Kinder zusammen. Im Haus gab es Bücher, Spielzeugautos und Puppen. So etwas hatten wir im Heim nicht. Kleine rote Stühlchen standen im Kreis, über jedem lag eine hellblaue Schürze. Anna und ich zogen sie an und setzten uns. Wenigstens für einige Stunden sahen wir gleich aus wie die Dorfkinder. Nach dem Kindergarten trödelten wir die Dorfstrasse hinauf, durch den Wald, zurück ins Heim. Immer wieder blieben wir stehen, um das Gefühl dieses Tages so lange wie möglich auszukosten. Als wir die Treppe hochstapften, roch es nach Fenchel und Bohnerwachs. Wie war mir das alles zuwider. Die Heimmutter empfing uns schimpfend: «Ja wo seid ihr denn so lange geblieben?» Ich schwieg. Dann nahm ich allen Mut zusammen und fragte: «Warum kommen mich meine Eltern nicht abholen? Jetzt warte ich schon so lange.» Mueti Klärli wandte den Blick ab. «Du solltest nicht so undankbar sein, Sergio. Sei froh, ein Dach über dem Kopf zu haben.»

Drei Jahre lang besuchten Anna und ich von morgens um neun bis nachmittags um vier den Kindergarten im Dorf. So waren wir wenigstens ein Stück weit angeschlossen an die Welt jenseits des Waldes. Die Signorina behandelte uns Heimkinder nicht anders als die Dorfkinder. Im Sommer zogen wir alle zusammen singend durch die Rebberge und sammelten Schneckenhäuschen. Sie zeigte uns Schmetterlinge, Blumen und Vogelnester, in denen die Jungvögel von den Eltern gefüttert wurden. Im Winter spielten wir drinnen. Jeden Morgen freute ich mich auf das Mittagessen im Kindergarten: Pasta und Tomatensauce mit Fleisch. Es war eine schöne Zeit. Doch nachmittags, wenn die Dorfkinder ihrem Elternhaus zustrebten, mussten wir zurück ins Heim. Ich verstand es nicht, wir beteten doch mehr als alle anderen Menschen auf der Welt. Hatte Gott uns vielleicht übersehen in unserem kleinen Winkel hinter dem Wald? Ich flehte ihn an, mir eine Mutter und einen Vater zu schenken.

Ich wuchs aus meinen geflickten Kleidern heraus, hinein in andere geflickte Kleider. Auch den ersten Schultag im Dorf bestritt ich allein. Freudig lernte ich bei der Lehrerin, Signora Poretti, lesen, schreiben, rechnen. Manchmal lieh sie mir ein Buch aus, in dem ich heimlich schmökerte. Im Heim war nur fromme Erbauungsliteratur erlaubt. Ich lebte recht bindungslos in meiner Welt, hatte kaum Freunde, weder im Heim noch im Dorf. Bis auf Edgardo, der mit seiner Mutter und Grossmutter in einem ärmlichen Steinhaus mitten in Pura wohnte. Seinen Vater kannte er nicht. Jeden Morgen wartete er auf mich, und wir trabten zusammen zur Schule. Die anderen wollten nichts mit ihm zu tun haben. Sie nannten ihn «spüzzon», Stinker, weil er sich kaum wusch und seine Kleider selten wechselte. Mir war das egal. Ich roch ebenfalls nach Stall und wurde deshalb gemieden. Wir zwei Aussenseiter taten uns zusammen, er besuchte mich im Heim, aber nur heimlich, denn Kinder aus dem Dorf durften nicht dorthin kommen, da sie katholisch waren und uns der Umgang mit den Falschgläubigen verboten war. Das seien schlechte Menschen, wurde uns eingetrichtert.

Als ich später in ein anderes Heim im Bündnerland umplatziert wurde, verloren Edgardo und ich uns aus den Augen. Erst Jahrzehnte später trafen wir uns wieder, zwei inzwischen ältere Herren. Er hatte eine Sendung im Tessiner Radio gehört, in der ich zu Wort gekommen war, und mich daraufhin via Redaktion kontaktiert. Wir verabredeten uns in der Innerschweiz, wo er mit seiner Familie lebte. Edgardo war Architekt geworden. Obwohl wir uns so lange nicht gesehen hatten, erkannte ich ihn sofort, als er mich vom Bahnhof abholte. Seine einst schwarzen Locken waren weiss geworden. Er sprach von unseren gemeinsamen Tagen in Pura, darüber, dass er sehr geweint habe, als ich plötzlich weggezogen sei. Und so tauchte auch bei mir die Erinnerung wieder auf. Ich realisierte, dass ich Edgardo aus reinem Selbstschutz vergessen hatte. Die Trennung vom einzigen Kindheitsfreund hatte einfach zu wehgetan. Manchmal frage ich mich, wie ich nur leben konnte ohne schöne Erinnerungen.

Im Heim in Pura wurden wir Kinder ja angehalten, zu den Heimeltern Vati und Mueti zu sagen. «Vati» Alex und «Mueti» Klärli wurden von «Onkeln» und «Tanten» unterstützt. Alle Mitarbeitenden des Heims waren so anzusprechen, selbst unter den Erwachsenen war die Anrede üblich. Das sollte uns die Familie ersetzen. Hin und wieder – lange nicht jedes Jahr – erhielt ich echten Familienbesuch. Das war wunderbar und schrecklich zugleich. Eines Tages kreuzte die Grossmutter in Pura auf, zusammen mit ihrer jüngsten Tochter Edi, meiner Tante. Freudestrahlend flitzte ich die Treppe hinunter – bis mich eine unsichtbare Schranke abrupt stoppte. Grossmutter, eine hagere, zugeknöpfte Frau mit zurückgebundenen Haaren, hielt mich körpersprachlich auf Distanz. Sie schützte sich vor der Zuneigung ihres Enkelkinds, das sie ins Heim abgeschoben hatte. Ich bekam es mit der Angst zu tun, als ich sie dort stehen sah.

Erst später begriff ich, dass meine Grossmutter es nicht leicht gehabt hatte im Leben. Sie war der Liebe wegen von Zürich Oerlikon nach Lugano gekommen, hatte einen Schiffsführer namens Devecchi geheiratet. Mein Grossvater arbeitete als Kapitän auf dem Ceresio, dem Luganersee. Er sprach immer mehr dem Alkohol zu und starb mit fünfzig. Grossmutter stand als mittellose Witwe da, ohne Ersparnisse und – damals noch – ohne Hinterbliebenenrente. Die Stadt um Sozialhilfe zu bitten, kam für sie nicht in Frage. Dazu war sie zu stolz. Um sich und die vier Kinder über Wasser zu halten, ging sie putzen und waschen. Ein fünftes Kind war früh gestorben. Grossmutters Leben glich zwinglianischer Pflichterfüllung: Auf Erden musste man leiden, um es dereinst im Himmel oben schön zu haben. Da war keine Zeit für Zärtlichkeit.