Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Christliche Verlagsgesellschaft

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

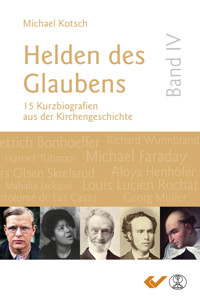

Gott ist ein Gott der Geschichte, das zeigt sich schon in der Bibel, wo zahlreiche Bücher Gottes Handeln in der Geschichte beschreiben. In diesem Buch geht es quer durch die Kirchengeschichte beginnend von den ersten Christen bis ins 20 Jahrhundert. Durch viele hingebungsvolle Menschen ist das Christentum bis heute geprägt und vorangetrieben worden. Unter ihnen sind Theologen,Missionare, Bibelübersetzer, Entdecker, Wissenschaftler, Musiker und auch ganz normale Menschen. 33 Kurzbiografien laden dazu ein, originelle Menschen kennenzulernen, und sich durch das Handeln Gottes in ihrem Leben ermutigen zu lassen, die eigene Gegenwart besser zu verstehen und sich selbst mutig und gestärkt im Glauben innerhalb der eigenen Lebensgeschichte einzubringen. In diesem Band behandelte Personen: Tertullian (150-220) Wulfila (311-383) Martin von Tours (316-397) Hieronymus (347-420) Aurelius Augustinus (354-430) Benedikt von Nursia (480-543) Anselm von Canterbury (1033-1109) Franz von Assisi (1182-1226) Elisabeth von Thüringen (1207-1231) Jan Hus (1369-1415) Martin Luther (1483-1546) Martin Bucer (1491-1551) Paul Gerhard (1607-1676) Blaise Pascal (1623-1662) John Bunyan (1628-1688) Philipp Jakob Spener (1635-1705) Johann Sebastian Bach (1685-1750) Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf (1700-1760) John Wesley (1703-1791) Matthias Claudius (1740-1815) John Newton (1725-1807) Johann Gerhard Onken (1800-1884) Georg Müller (1805-1898) Johann Hinrich Wichern (1808-1881) David Livingstone (1813-1873) William Booth (1829-1912) Charles Haddon Spurgeon (1834-1892) Dwight L.Moody (1837-1899) Amy Carmichael (1867-1951) Jakob Vetter (1872-1918) William Cameron Townsend (1896-1982) Martin Niemöller (1892-1984) Billy Graham (1918)

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 575

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

„Biografien bedeutender Persönlichkeiten bereichern, sind oft aber recht umfangreich. Michael Kotsch gelingt es, auf wenigen Seiten Leben, Denken und Wirken von Menschen darzustellen, die mit Recht Helden des Glaubens genannt werden, weil sie unerschrocken für die Weitergabe des Evangeliums von Jesus Christus eingetreten sind, obwohl einige von ihnen selbst befürchten mussten, ihr Wirken mit dem Leben zu bezahlen.“

Horst Marquardt

(Mitgründer des ERF/Vorsitzender des Kongresses christlicher Führungskräfte)

„Ein hingegebenes Leben im Dienst für Jesus ist das größte Abenteuer des 21. Jahrhunderts. Das ist aber keine neue Erfahrung – das war schon in der Apostelgeschichte so und es ist so geblieben, bis auf den heutigen Tag. Das zeigt uns in beeindruckender Weise auch dieses Buch ‚Helden des Glaubens‘ von Michael Kotsch. … ich hoffe so sehr, dass es eine große Leserschaft findet – besonders unter jungen Menschen, Bibelschülern, Studenten und Christen jeden Alters – und dass es viele Leser herausfordert und neu in Bewegung setzt für die wichtigste Aufgabe der Gemeinde, für die Evangelisierung der verlorenen Welt. … Worte lehren, aber Vorbilder reißen mit!“

Wilhelm Pahls

(Evangelist und Leiter des Missionswerks „Die Bruderhand e. V.“)

„Es ist eine großartige Aufgabe, die sich Michael Kotsch gestellt und auch erfolgreich umgesetzt hat. In großer Fleißarbeit hat er die Lebensbilder von Menschen aus der ‚Wolke der Zeugen‘ (Hebr 12,1) studiert und sie uns in spannender Weise erzählt. Einfühlsam zeigt er uns, wie jeder einzelne Zeuge von Gott behutsam auf seine große Aufgabe vorbereitet wurde und wie ihm Schwierigkeiten und zum Teil heftiger Gegenwind nicht erspart blieben.“

Dir. und Prof. a.D. Dr.-Ing. Werner Gitt

(Evangelist und Buchautor)

Bildnachweis

Sämtliche Fotos – wenn nicht anders ausgewiesen – sind gemeinfrei bzw. lizensiert unter cc-by-sa-3.0 bzw. 2.5 oder 2.0, Wikimedia Commons.

S. 334, 337, 340: FeG Riehen Schweiz, www.feg-riehen.ch, Abdruck mit freundlicher Erlaubnis.

S. 348, 349: Pressefotos der DZM; Quelle: www.dzm.de

Kotsch, Michael

Helden des Glaubens

33 Kurzbiografien aus der Kirchengeschichte – Band I

Best.-Nr. 275547 (E-Book)

ISBN 978-3-98963-547-0 (E-Book)

Soweit nicht anders angegeben, wurde folgende Bibelübersetzung verwendet: Elberfelder Bibel 2006, © 2006 by SCM R. Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH Witten/Holzgerlingen.

1. Auflage (E-Book)

© 2025 Christliche Verlagsgesellschaft mbH

Am Güterbahnhof 26 | 35683 Dillenburg

Satz und Umschlaggestaltung: Christliche Verlagsgesellschaft mbH

Wenn Sie Rechtschreib- oder Zeichensetzungsfehler entdeckt haben, können Sie uns gern kontaktieren: [email protected]

Inhalt

Vorwort

Einleitung

Geschichte lohnt sich

1Tertullian (150–220)

– Argumente für den Glauben

2Wulfila (311–383)

– Die erste „deutsche“ Bibel

3Martin von Tours (316–397)

– Apostel Frankreichs

4Hieronymus (347–420)

– Bibelübersetzer und Israelspezialist

5Augustinus von Hippo (354–430)

– Von der Prädestination bis zum Reich Gottes

6Benedikt von Nursia (480–547)

– Christliches Mönchtum

7Anselm von Canterbury (1033–1109)

– Ich glaube, um denken zu können

8Petrus Waldus (1140–1218)

– Freikirche im Mittelalter

9Franz von Assisi (1181–1226)

– Christliche Nächstenliebe und Armut

10Jan Hus (1369–1415)

– Glauben auf Tschechisch

11Martin Luther (1483–1546)

– Gnade, Bibel, Glaube und Christus allein

12Huldrych (Ulrich) Zwingli (1484–1531)

– Reformation in der Schweiz

13Paul Gerhardt (1607–1676)

– Fürst der Kirchenlieder

14Blaise Pascal (1623–1662)

– Das Denken des Herzens

15John Bunyan (1628–1688)

– Pilgerreise zur seligen Ewigkeit

16Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf (1700–1760)

– Die Herrnhuter Brüdergemeine

17John Wesley (1703–1791)

– Der Methodismus entsteht

18John Newton (1725–1807)

– Vom Sklavenhändler zum Christen

19Matthias Claudius (1740–1815)

– Der Mond ist aufgegangen

20William Carey (1761–1834)

– Bibeln für Indien

21Thomas Chalmers (1780–1847)

– Antwort auf die Verarmung der Arbeiter

22Amalie Sieveking (1794–1859)

– Frauen in christlicher Sozialarbeit

23John Nelson Darby (1800–1882)

– Brüderversammlungen

24Johann Gerhard Oncken (1800–1884)

– Baptisten in Europa

25David Livingstone (1813–1873)

– Missionar und Entdecker

26William Booth (1829–1912)

– Die Heilsarmee

27Charles Haddon Spurgeon (1834–1892)

– Predigerfürst im Londoner Tabernacle

28Dwight L. Moody (1837–1899)

– Erweckung: von Chicago bis ans Ende der Welt

29Amy Carmichael (1867–1951)

– Mutter der Tempelprostituierten

30Jakob Vetter (1872–1918)

– Die Deutsche Zeltmission

31William Cameron Townsend (1896–1982)

– Wycliff Bibelübersetzer

32Martin Niemöller (1892–1984)

– Gegen politische Ideologisierung

33Billy Graham (1918–2018)

– Evangelisation weltweit

Vorwort

Die Beschäftigung mit Gestalten der Kirchengeschichte inspiriert. Hier findet man Vorbilder und Motivation, lernt aber auch Holzwege kennen, die man besser meidet. Mir selbst hat als Abiturient ein Buch über von Gott gebrauchte Männer der Erweckungsbewegung den Weg in den geistlichen Dienst gewiesen.

Wer sich mit Gestalten der Kirchengeschichte beschäftigt, bekommt einen weiten Horizont. Er merkt, dass die Geschichte Gottes mit seinem Volk nicht erst mit der eigenen Gemeinde oder Gemeinderichtung begonnen hat. Wir alle stehen auf den Schultern von Zeugen des Glaubens, die das Bekenntnis zu Jesus jeweils in ihrer Generation und Kultur durch 2000 Jahre hindurch wie eine Fackel weitergetragen haben.

Und wer immer sich mit Gestalten der Kirchengeschichte beschäftigt, lernt dazu. Er merkt, dass wir Menschen Wahrheit immer nur stückweise erkennen, dass wir oft blind sind für die Blickverengungen der eigenen Zeit, dass Gott aber mit unvollkommenen Menschen seine Gemeinde erhält und weiter baut.

Und so kann jeder von uns bei der Beschäftigung mit der Kirchengeschichte lernen, dass sich nicht nur in der eigenen Gemeinderichtung Wahrheitserkenntnis und Liebe zu Gott finden, sondern lange vor uns, neben uns und auch einmal nach uns. Jesus Christus hat verheißen: „Ich werde meine Gemeinde bauen“. Und das tut er seit Beginn der Kirchengeschichte – durch Menschen.

Die Herausforderung wird sein, dass wir selbst in unserer Generation Treuhänder der Wahrheit sind. Dass wir das Staffelholz des apostolischen Glaubens, das Andere vor uns getragen haben, nicht fallenlassen, sondern fest ergreifen und einmal unbeschadet der nächsten Generation übergeben. In dieser Arena des Glaubens können wir gar nicht genug von denen lernen, die vor uns unterwegs waren!

Michael Kotsch hat für uns in diesem Buch ein anregendes und lehrreiches Spektrum von Helden des Glaubens porträtiert. Er ist ein zuverlässiger Kenner der Geschichte, hat als Fachlehrer für Kirchengeschichte und Konfessionskunde Generationen von jungen Leuten auf den Dienst für Gott vorbereitet. Mit diesem Buch öffnet er einem weiten Leserkreis Fenster in die Geschichte und lässt uns teilhaben am Leben und Auftrag von gesegneten Menschen. Mögen sie auch heute jedem Leser zum Segen werden.

Helge Stadelmann

Professor an der Freien Theologischen Hochschule Gießen

Einleitung

Jeder Mensch ist bewusst oder unbewusst Teil der großen Geschichte Gottes mit den Menschen. Geschichte muss nicht nur aus trockenen Daten, Fakten und Namen bestehen, sondern kann als lebendiger Bestandteil des eigenen Lebens begriffen werden.

Letztlich besteht auch die Kirchengeschichte aus konkreten Erfahrungen vieler einzelner Menschen, die auf Gott vertrauten und mit ihm lebten. Einige dieser Männer und Frauen sind uns bis heute in Erinnerung geblieben. Ihr Leben kann uns anregen, motivieren und zum Nachdenken bringen.

„Helden des Glaubens“, das ist zweifellos ein herausfordernder Titel. Mancher wird sich dabei fragen, ob es denn so etwas überhaupt gibt, ob diese Formulierung nicht auf Hochmut hindeutet oder Gottes souveränes Handeln vernachlässigt? Natürlich sollte klar sein, dass Gott letztendlich die Geschichte seiner Gemeinde schreibt. Dabei hat er sich allerdings immer wieder einzelner Menschen bedient, so wie schon in den biblischen Berichten über das Volk Israel. Um ähnlich prägende und wegweisende Personen aus den vergangenen 2000 Jahren soll es in diesem Buch gehen.

Sicher wünschen sich einige Leser durchaus zurecht noch ein Porträt dieses oder jenes wichtigen „Helden“. Solch eine Auswahl ist natürlich immer auch subjektiv. Der Blickwinkel auf die Vergangenheit ist in diesem Buch eher evangelisch geprägt. Dabei liegt ein Schwerpunkt auf der Neuzeit und der Entwicklung in Europa, wobei exemplarisch auch amerikanische, afrikanische und asiatische Christen in die Sammlung aufgenommen wurden bzw. Personen, die die Christenheit dieser Regionen stark beeinflusst haben. Es wurde versucht, in allen Bänden der „Helden des Glaubens“ Christen aus jeder Epoche der Kirchengeschichte aufzunehmen, Männer und Frauen. Ein besonderer Schwerpunkt wurde dabei auf die Zeit der Reformation, des Pietismus und der Erweckungsbewegung gelegt. In diesen Büchern finden sich Kurzbiografien von Theologen, Missionaren, Dichtern, Denkern und Musikern, die etwas Besonderes geleistet haben und für die übrige Christenheit prägend gewesen sind.

Natürlich hatte jeder der porträtierten „Helden“ und „Heldinnen“ auch seine bzw. ihre Schwachpunkte. Sie stehen aber nicht im Mittelpunkt dieser Darstellungen. Der Fokus liegt auf den vorbildlichen oder herausfordernden Aspekten ihres Lebens. Gelegentlich wurde trotzdem kurz auf problematische Punkte in ihrem Handeln und Denken eingegangen, ohne diese allerdings bis zum Ende auszudiskutieren. Vielleicht ist es auch gerade ein Kennzeichen echter „Helden des Glaubens“, dass sie keine perfekten Menschen waren, denn Gott gebraucht gewöhnlich fehlerhafte Individuen, zu biblischen Zeiten ebenso wie in der Kirchengeschichte. So wird David als „Mann nach dem Herzen Gottes“ bezeichnet (Apg 13,22), obwohl er in seiner Laufbahn fast keine Sünde ausgelassen hatte, von Lüge und Raub bis zu Ehebruch und Mord. So ist auch nicht jeder Aspekt der hier vorgestellten Personen vorbildlich oder biblisch richtig. Doch trotz ihres begrenzten Lebens und Denkens haben diese Menschen positive Spuren hinterlassen.

Dieser und gegebenenfalls die folgenden Bände sollen zuverlässig informieren, geistlich herausfordern, aber auch unterhalten. Wer sich aufgrund dieser Kurzbiografien näher für einen der „Helden des Glaubens“ interessiert, stößt im Internet ohne großen Aufwand auf Hinweise zu ausführlicheren Biografien. Sollten sich dabei Probleme ergeben, stehe ich natürlich auch gerne mit Rat und Tat zur Seite.

Auf Literaturverweise und theologische Fachbegriffe wurde so weit wie möglich verzichtet, um das Buch für ein möglichst großes Publikum lesbar zu machen. Es wird hier auch nicht jede Nuance einer vorgestellten Person beleuchtet oder jede momentan in der historischen Forschung laufende Diskussion aufgegriffen.

Die in den entsprechenden Kapiteln angeführten Zitate stammen normalerweise von der dort porträtierten Person. In einzelnen Fällen wurden Orthografie und Formulierungen an die heute übliche Ausdrucksweise angeglichen, ohne den Inhalt dabei wesentlich zu verändern.

Diese Kurzbiografien eignen sich, um einen schnellen Überblick über das Leben engagierter Christen zu gewinnen. Was die Länge angeht, so bieten die Lebensbilder genügend Material für ihre Vorstellung im Hauskreis, in einer Frauen- oder Kinderstunde. Sie informieren schnell und wecken manchmal auch Neugierde auf mehr.

Als Anregungen zum Weiterdenken wurden am Ende jeder Kurzbiografie einige Thesen formuliert, die sich aus dem Leben und Denken der vorgestellten Person ergeben. Dabei handelt es sich nicht um theologisch abgesicherte Aufsätze, sondern um den Versuch, einige geistliche Aspekte, die den Porträtierten wichtig waren, für die Situation des heute lebenden Lesers fruchtbar zu machen.

Nun wünsche ich Ihnen viel Freude und persönlichen Gewinn beim Eintauchen in das spannende Leben christlicher Männer und Frauen aus den vergangenen 20 Jahrhunderten.

Michael Kotsch

Geschichte lohnt sich

2000 Jahre Handeln Gottes mit Menschen umfasst die Kirchengeschichte. Durch die Auseinandersetzung mit dieser Zeit können wir Gott besser kennenlernen und nacherleben, wie er Geschichte gestaltet, Schritt für Schritt auf sein Ziel mit der Welt zugeht und in das Leben von einzelnen Menschen eingreift.

Durch die Kirchengeschichte lernen wir zu unterscheiden zwischen dem, was wirklich unabdingbar zum christlichen Glauben gehört, und dem, was kulturell und geschichtlich geprägt, also zeit- und ortsabhängig ist. Wir lernen Wesentliches von Unwesentlichem zu unterscheiden.

„Warum gibt es so viele Kirchen?“ – „Warum haben Christen Hexen verbrannt und Kreuzzüge durchgeführt?“ – „Was wollte Luther eigentlich?“ … Mit solchen und ähnlichen Fragen werden Christen häufig in der Gemeinde und auf der Straße konfrontiert. Kirchengeschichte will Antworten darauf geben und dadurch Orientierung vermitteln sowie Hilfen für darauf bezogene Gespräche bieten.

Lernen können wir beispielsweise von den Missionsprinzipien der Christenheit im Frühmittelalter und im 18./19. Jahrhundert. Auch Luthers reformatorische Erkenntnis von der Rechtfertigung des Sünders ist wichtig für unsere Tage, ebenso Calvins Betonung der Ethik, Wesleys Evangelisation, Fliedners Diakonie usw. Kirchengeschichte kann so zum Ansporn für eigene Aktivitäten werden.

Das Leben von Christen in der Vergangenheit kann und soll als Vorbild dienen. Wir werden herausgefordert, ihrer Bereitschaft, auf Gott zu hören, ihrer Korrekturfähigkeit, ihrer Hingabe oder ihrer Konsequenz nachzueifern. Negative Vorbilder können uns davor warnen, eigene Macht und eigenes Ansehen zu suchen, zu viele Kompromisse zu schließen oder Konflikte durch Gewalt zu lösen.

Wenn wir sehen, wie Gott über Jahrhunderte hinweg in die Geschichte eingegriffen hat, Christen geführt und bewahrt, scheinbar aussichtslose Situationen verändert, Menschen erneuert und die Welt trotz aller Bedrohungen erhalten hat, dann stärkt das unser Vertrauen in die Macht, in die Liebe und in die Zuverlässigkeit Gottes. Gott ist derselbe damals und heute; so wie er vor Jahrhunderten helfend und tröstend eingegriffen hat, tut er es auch heute noch.

Indem wir beobachten, wie Christen in anderen Zeiten und anderen Kulturen gelebt haben, müssen wir anerkennen, dass es unterschiedliche Möglichkeiten gibt, als ernsthafter Gläubiger zu leben. So gewinnen wir positiven Abstand zu unserer eigenen Tradition und Lebensweise, unserer Kleidung, unserer Musik, der Art und Weise Gottesdienst zu feiern, den Tag einzuteilen oder die Freizeit zu gestalten. Plötzlich fällt die Vielfalt möglicher Ausdrucksformen eines konsequent christlichen Lebens viel stärker ins Auge. Wenn wir bemerken, dass nicht jede unserer Überzeugungen und Handlungsweisen für Christen die einzig mögliche ist, dann können wir eher Menschen in ihrer Andersartigkeit akzeptieren und uns selbst in Fragen korrigieren lassen, die von unserer Zeit und Kultur geprägt sind, von denen wir bisher aber annahmen, dass sie unabdingbar zum Glauben gehören.

1

Tertullian

(150–220)

Argumente für den Glauben

Wer für die Wahrheit kämpft, braucht deshalb nicht zwangsläufig immer auf der richtigen Seite stehen. Das zumindest gilt wohl für den Verteidiger und Kritiker der frühen Christen, Tertullian. Der heißblütige Jurist aus Nordafrika ist ein Vorbild für christliche Apologeten bis heute.

Konsequente Christen imponieren

Quintus Septimius Florens Tertullianus wurde gegen 160 n. Chr. in Karthago nahe dem heutigen Tunis (Tunesien) geboren. Sein Vater war Offizier der Römischen Armee. Er erhielt eine solide Allgemeinbildung. Den sittlichen Ernst der Christen lehnte Tertullian als Genussmensch ab. Christliche Lehren schienen dem sehr auf Logik achtenden Mann nur wenig attraktiv. Nachdem Tertullian Rhetorik und Jura studiert hatte, lebte er einige Zeit in Rom, wo er als Anwalt praktizierte. Zeitlebens benutzte er eine juristisch prägnante und rhetorisch zugespitzte Sprache. Häufig finden sich in seinen Büchern Beispiele aus dem Militär und dem Rechtswesen. Er neigte weniger zu philosophischen Spekulationen als vielmehr zu konkreten Anwendungen und zur wirklichen Welt.

Tertullian

Trotz mancher Unklarheiten im Detail spricht vieles dafür, dass Tertullian im Alter von 30 Jahren durch den unerschütterlichen Glauben der Märtyrer für das Christentum gewonnen wurde. Immer wieder kam es zu dieser Zeit im Römischen Reich zu offenen Christenverfolgungen und grausamen Hinrichtungen. Ohne Prozess und Rechtsanwalt wurden Christen damals gezwungen, vor dem Standbild des Kaisers ein Opfer zu bringen und ihn damit als Gott zu verehren. Oftmals genügte es, ein bisschen Weihrauch in die Räucherschale vor der Statue des Herrschers zu werfen. Wer sich weigerte, wurde gefoltert und kurzerhand hingerichtet. Die Standhaftigkeit, mit der viele Christen diese Ungerechtigkeiten ertrugen, beeindruckte Tertullian tief. Auch die bei Christen beobachteten Krankenheilungen und Dämonenaustreibungen imponierten ihm sehr. Außerdem überzeugte Tertullian der Inhalt des christlichen Glaubens: Ein Schöpfer des Universums, der selbst aktiv in die Weltgeschichte eingreift, der in Jesus Christus Mensch wird, Dämonen besiegt und jeden zu einer persönlichen Entscheidung herausruft, war ihm realer und glaubwürdiger als der abstrakte Gott der Philosophen1.

Tertullian war sich seines stürmischen, heißblütigen, zuweilen sogar rücksichtslosen Charakters durchaus bewusst. So bedauerte er selbst seinen weitgehenden Mangel an Geduld. Trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb, verfasste er eine Abhandlung über die Geduld. Dort heißt es dann auch: „Ich muss vor Gott dem Herrn bekennen, dass ich recht verwegen, wenn nicht anmaßend handle, wenn ich über die Geduld schreiben will, die zu üben ich doch außerstande bin […].“ In seinen leidenschaftlichen Auseinandersetzungen verlor er jedoch nur selten den Kopf. Auch wenn er sich stark emotional engagierte, sogar persönlich werden konnte, blieben seine Argumente exakt und sachlich zutreffend.

Tertullian stand mit vielen der nordafrikanischen Gemeinden in persönlichem Kontakt und wurde Zeuge ihrer Verfolgung. Zuverlässig berichtete er über die rasche Ausbreitung des christlichen Glaubens in dieser Region: „Die Stadt, so schreit man, sei [mit Christen] erfüllt, in den kleinen Städten, auf den Inseln seien Christen. Man beklagt es als einen Nachteil, dass Leute jeden Geschlechts, jeden Alters und Standes, ja sogar Leute von Rang zu diesem [christlichen] Bekenntnis übergehen.“

Erfindung der Theologie

Im Jahr 197 kehrte Tertullian nach Karthago zurück und wurde Mitarbeiter (Presbyter) der örtlichen Gemeinde. In den folgenden Jahren verteidigte er die Christen mündlich und literarisch gegen die ungerechtfertigten Angriffe des römischen Staats, gegen die Philosophen und die Vertreter der römischen Religion. Außerdem setzte er sich intensiv mit der Bibel auseinander, übersetzte weite Teile des Neuen Testaments ins Lateinische und erfand 982 neue theologische Begriffe, oftmals abgeleitet aus Begriffen des römischen Rechts. Tertullian prägte beispielsweise den Begriff Verdammung (lat. damnatio), für die ewige Trennung des Menschen von Gott. Er erfand auch den Begriff Trinität (Dreieinigkeit) von Vater, Sohn und Heiligem Geist. Sie seien „drei Personen“ (lat. tres personae) aber von „einer Substanz (lat. una substantia), eines Wesens und einer Macht”. Christus „ist Gott und Mensch, eine Person, in der die zwei Substanzen nicht miteinander vermischt, sondern verbunden sind.“

Ausführlich erläuterte Tertullian das Wesen der Trinität: „Im Vater wird auch der Sohn angerufen, denn es heißt: ‚Ich und der Vater sind eins‘ (Joh 10,30) […].“ Zur Verdeutlichung der Dreieinigkeit benutzte Tertullian Bilder, die später immer wieder aufgegriffen wurden: Vater und Sohn verhalten sich wie Quelle und Fluss, wie Wurzel und Stamm, wie Sonne und Lichtstrahl. Jesus ist für ihn ganz Mensch und ganz Gott. „Wir sehen eine doppelte Beschaffenheit, nicht vermischt, aber verbunden in einer Person, Gott und dem Menschen Jesus.“ Gelegentlich stand die Menschlichkeit Jesu in Vordergrund, wie bei seinem Leiden oder seinem Hunger. Manchmal war seine Göttlichkeit dominierend, wie bei seinen Wundern.

Vehement votierte Tertullian für die dauerhafte Bestrafung unwilliger Sünder in einer ewigen Hölle. In seiner Schrift „Über die Auferstehung des Fleisches“ wehrte er sich gegen Interpretationen, die von einer Auslöschung des Gottlosen oder von einer letztlichen Rettung aller Menschen (Allversöhnung) sprachen. „Diejenigen, die Gott anbeten, werden für immer bei Gott leben […], aber die Gotteslästerer und diejenigen, die sich Gott nicht von ganzen Herzen hingegeben haben, werden in gleicher Weise für immer im Feuer der Strafe sein.“

Als erster formulierte Tertullian in mehreren Schriften systematisch den biblischen Heilsweg. Jeder Mensch sei sündig. Deshalb müsse er einmal vor dem göttlichen Gericht erscheinen. Dort würde er sicher verurteilt werden. Wer aber seine Sünden bereue, Buße tue, um Vergebung bitte und ein verändertes Leben mit Gott führen wolle, dem würde seine Schuld vergeben – Gott schaffe Wiedergutmachung(lat. satisfaction). Durch die Gnade Gottes könne der Mensch sein Wesen wenigstens stückweise ändern.

Im Jahr 207 schloss sich Tertullian der sektiererischen Gruppe der Montanisten2 an und kritisierte seitdem alle übrigen Christen wegen ihrer Lauheit und Inkonsequenz. Gegen Ende seines Lebens verließ er diese Sondergruppe und gründete eine eigene Kirche, die Tertullianisten.

Da von seinem Leben nur wenig überliefert wurde, ist Tertullian heute vor allem durch seine Schriften bekannt. Er hinterließ 31 Bücher. Neben Abhandlungen zum Wesen Gottes, zum Abendmahl und zur Taufe finden sich Schriften über das Alltagsleben der Christen und Argumente für die Wahrheit des christlichen Glaubens. Die meisten seiner Veröffentlichungen haben einen kämpferischen Ton. Selbst in seiner verbreiteten Auslegung des Vaterunsers („Vom Gebet“) finden sich zahlreiche angriffige Formulierungen.

Ungerechte Christenprozesse

In seiner umfangreichen Verteidigungsschrift des christlichen Glaubens („Apologeticum“) aus dem Jahr 197 beschrieb Tertullian die Vorwürfe, die gegen Christen erhoben wurden, und entkräftete sie. Gleich zu Beginn wirft er den römischen Richtern vor, es bei den Christenprozessen mit der Wahrheit nicht so genau zu nehmen: „Ihr Spitzen der römischen Regierung […] Wenn es euch nicht erlaubt ist, offen zu untersuchen und zu prüfen, was an der Sache der Christen Gewisses sei, wenn eure Würde bei diesem einen Rechtsfall zurückschreckt oder sich der Untersuchung schämt […] so möge es der Wahrheit vergönnt sein, wenigstens auf dem Weg stummer Schriften an eure Ohren zu gelangen.“

Septimius Severus, römischer Kaiser von 193 bis 211 n. Chr.

Bewusst wählte Tertullian den Begriff Wahrheit, der bei den Römern einen hohen Stellenwert einnahm. Aufgrund eigener Erfahrung beschrieb er die Wahrheit als „Fremdling auf Erden“. Überall lauere die Ungerechtigkeit. Die Realität der Christenprozesse, in denen Gläubige zum Tod verurteilt wurden, ohne dass ihnen ein konkretes Verbrechen nachgewiesen werden konnte, trieb Tertullian zu der rhetorischen Frage: „Was ist ungerechter, als etwas zu hassen, was man gar nicht kennt?“ Bei heidnischen Philosophen und Richtern diagnostizierte der Kirchenlehrer eine unredliche intellektuelle Bequemlichkeit: „Man gefällt sich darin, unwissend zu bleiben.“ Als studierter Rechtsanwalt analysierte Tertullian die Christenprozesse. Er stellte zahlreiche Unterschiede fest: Verbrecher wollen sich und ihre Tat gewöhnlich vor der Öffentlichkeit verstecken, Christen nicht. Verbrecher sollen durch Folter bewegt werden, ihre Tat zuzugeben, Christen sollen gezwungen werden, die ihnen zur Last gelegte Überzeugung zu leugnen. „Den Christen hält man für einen Menschen, der sämtlicher Verbrechen schuldig ist, für einen Feind der Götter, des Kaisers, der Gesetze, der Sitten, ja der ganzen Natur. Aber man zwingt ihn abzuleugnen, um ihn dann freizusprechen.“ Verbrechern wird ein Anwalt zugestanden, Christen nicht. Verbrecher müssen per Gesetz gesucht werden, selbst anonymen Anzeigen darf nachgegangen werden. Christen hingegen sollen auf kaiserliche Anordnung nicht aufgestöbert werden, solange sie nicht auffällig werden (Reskript an Plinius).

Die Märtyrerin Perpetua aus Karthago (gest. 203)

Detailliert setzte sich Tertullian in seinem Apologeticum mit den gegen die Gläubigen erhobenen Vorwürfen auseinander, die oftmals vollkommen aus der Luft gegriffen waren. Aufgrund einer Fehlinterpretation des Abendmahls – „Das ist mein Fleisch … Das ist mein Blut …“ – wurden Christen häufig des geheimen, rituellen Kindermords und Kannibalismus angeklagt. Solche Morde sollten bei der großen Zahl der Christen leicht nachzuweisen sein, meinte Tertullian: „Welcher Ruhm für einen Gerichtspräsidenten, einen Christen ausfindig gemacht zu haben, der schon 100 Kinder gefressen hätte.“ Kein Fall von christlichem Kindermord konnte je glaubhaft nachgewiesen werden. Den Christen seien Menschenopfer streng verboten, aber in Nordafrika würden Kinder dem Saturn und in Gallien alte Menschen dem Merkur geopfert. Außerdem würden Christen keinesfalls kleine Kinder schlachten, wenn ihnen von Gott schon die allgemein akzeptierten Abtreibungen verboten seien. Bei dem Belonakult und den Gladiatorenspielen in Rom würden Menschenblut und -fleisch gegessen, Christen verzehrten nicht einmal Tierblut, wies der Apologet die Vorwürfe der Ankläger zurück.

Auch der oft geäußerte Vorwurf illegitimer Geschwisterehen zwischen Christen sei vollkommen aus der Luft gegriffen, argumentiert Tertullian. Zwar bezeichneten sich Christen gegenseitig als Brüder und Schwestern, sie seien aber nicht wirklich leiblich miteinander verwandt. In Rom und Makedonien hingegen würden kultische Prostitution, Blutschande und Inzest im Namen des Jupiters begangen, ohne dass jemand Protest erhebe. Christen sei sogar außerehelicher Geschlechtsverkehr verboten.

Ziemlich absurd sei es, wenn Christen quasi die Schuld an allen Naturkatastrophen und Unglücksfällen gegeben würde: „Wenn die Tiber-Überschwemmung bis an die Stadtmauer kommt, wenn die Nil-Überschwemmung nicht über die Felder steigt, wenn die Witterung nicht umschlagen will, wenn die Erde erbebt, wenn es eine Hungersnot oder eine Seuche gibt, sogleich schreit man: die Christen vor den Löwen.“ Dabei seien solche Vorwürfe doch vollkommen unsinnig. Jeder könne in den staatlichen Archiven nachlesen, dass Rom schon lange vor der Geburt Jesu von Katastrophen heimgesucht worden sei. Zwischenzeitlich gäbe es nach Tertullian sogar weniger Unglücksfälle, weil die Christen für das Land beteten. Es sei doch auch schwer verständlich, dass die vorgeblich so mächtigen römischen Götter nicht einmal in der Lage seien, ihre eigenen Anhänger zu schützen, die ebenfalls von den Naturkatastrophen betroffen würden. Diese seien vielmehr eine Strafe Gottes für die römische Abgötterei, wagte Tertullian zu argumentieren.

Staatstragend auch ohne Kaiserkult

Im Apologeticum verurteilte Tertullian den damals verbreiteten Kaiserkult. Er warf den Römern vor, ihren Kaiser mehr zu verehren als die Götter. Das sei auch durchaus klug, meinte er, denn der Herrscher lebe, die Götter hingegen seien tot. Christen, so Tertullian, würden den Kaiser durchaus achten und ehren. Ihn als Gott anbeten aber könnten sie nicht. „Für das Wohl der Kaisers rufen wir den ewigen, wahren und lebendigen Gott an. […] Sie wissen, wer ihnen die Herrschaft gegeben hat. Sie wissen, wer ihnen das Leben gegeben hat – denn sie sind bloß Menschen. […] [Der Kaiser] gehört dem, dem der Himmel, die Erde und alle Geschöpfe gehören. Von ihm ist er zum Kaiser gemacht worden, von dem er zum Menschen geschaffen wurde. […] Wir bitten immer für alle, die herrschen […] um gesicherte Herrschaft, um Sicherheit ihres Hauses […] um ein tüchtiges Volk, um Frieden in der Welt, um alles, was die Menschen und der Kaiser wünschen.“

Die Gebete der Gemeinde begründete Tertullian mit der Aufforderung Jesu, selbst für die Feinde Gottes und die Verfolger der Christen zu bitten (Mt 5,44). Außerdem würden Christen regelmäßig für eine göttliche Gnadenzeit beten (2Thes 2,7), weshalb der Untergang des Römischen Reiches und das Ende der Welt von Gott vorläufig noch aufgeschoben seien.

Obwohl man den Christen unterstellte, dumm, einfältig, staatsfeindlich und menschenverachtend zu sein, sind sie, nach Tertullian, eine der wichtigsten Stützen der Gesellschaft. Die Christen arbeiteten und lebten wie alle anderen Menschen auch. „Wir leben nicht ohne Gericht, ohne Markt, ohne Bäder, ohne Geschäfte, ohne Arbeitsplätze, ohne Wirtshäuser, ohne eure Markttage und die übrigen Handelsgeschäfte. Mit euch zusammen fahren wir zur See, dienen im Heer […] Wir leben doch mit euch und von euch.“ Weitgehend lebten die Christen wie andere Menschen auch, allerdings würden sie kein Geld für die Tempel geben und sich von allem fern halten, was in der Bibel verboten wird.

Gottesdienst im 2. Jahrhundert

Im 39. Kapitel seiner Verteidigungsschrift beschreibt Tertullian das Gemeindeleben seiner Zeit: Im Mittelpunkt des Gottesdienstes standen damals das Studium der Bibel und das Gebet. „Wir kommen zur Betrachtung der göttlichen Schriften zusammen, wenn die Verhältnisse in der Gegenwart Ermahnung oder Erinnerung verlangen. Mit den heiligen Worten erhalten wir unseren Glauben, stärken die Hoffnung, festigen das Vertrauen.“ Gemeindeglieder, die unmoralisch lebten, wurden zurechtgewiesen: „Bei uns gibt es Ermahnungen, Strafen und göttliche Zucht. Mit großem Ernst wird Gericht gehalten, wie es bei denen geschieht, die sich darüber im Klaren sind, dass Gott sie ansieht.“ Wer sich nicht korrigieren lassen wollte, wurde vom Gemeindeleben ausgeschlossen. Erprobte und bewährte Älteste leiteten die Gemeinde. Im Gegensatz zur Politik konnte man ein gemeindliches Amt nicht durch Bestechung bekommen, wie Tertullian hervorhebt. Die Christen nannten sich untereinander Brüder, womit sie die Intensität ihrer Beziehung zum Ausdruck bringen wollten. Regelmäßig wurden in der Gemeinde gemeinsame Mahlzeiten angeboten, sodass auch die Ärmeren genug zu essen bekamen.

Jeden Monat wurde in der Gemeinde eine freiwillige Spende eingesammelt. Das Geld kam vor allem notleidenden Christen zugute. „Davon wird nichts für Partys3 und Fressgelage ausgegeben. Es wird verwendet zum Erhalt und Begräbnis der Armen, für elternlose Jungen und Mädchen, für Alte, die an das Haus gebunden sind, weiter für Schiffbrüchige, für die, die in den Bergwerken, auf den Verbannungsinseln oder im Gefängnis sind – sofern es der Sache Gottes wegen ist.“ Wenn ein anderer Christ sich in einer Notlage befand, teilten die anderen mit ihm, was sie hatten. „Weil wir in einem Geist verbunden sind, haben wir keine Bedenken beim gemeinsamen Gebrauch des Besitzes. Bei uns wird nichts getrennt – die Ehefrauen ausgenommen.“ In ihrer Umgebung wurden die Christen wegen ihrer ausgeprägten Anteilnahme und selbstlosen Hilfe bewundert.

Kinder brauchen keine Taufe

Tertullian hielt nichts von der sich damals durchsetzenden Praxis der Kindertaufe. Seiner Auffassung nach würden Kinder nicht durch das Taufwasser gerettet. „Die Kinder sollen [zur Taufe] kommen, wenn sie herangewachsen sind; sie sollen kommen, wenn sie gelernt haben, wenn sie belehrt wurden […]“, schrieb er in De baptismo (Von der Taufe). Die Voraussetzung für die Taufe bei Tertullian ist der bewusste Glaube und das wohlüberlegte Bekenntnis des Täuflings. Dieser müsse auch bereit sein, ein reines Leben nach den Maßstäben Gottes zu führen. Getauft werden wollen ohne die Bereitschaft, auch geistlich zu leben, hieße, „die Hand nach einer Ware ausstrecken und den Preis nicht bezahlen!“ Tertullian beklagt für seine Zeit die Suche nach einer billigen Gnade. „Denn seiner göttlichen Sündenvergebung sicher nimmt man sich lieber Zeit zum Sündigen als zur Unterweisung im Nichtsündigen.“ Tertullian ging davon aus, dass ernsthafte Christen nicht nur von Gott begnadigte, sondern auch moralisch bessere Menschen seien. Die Vergebung der Sünden sei ein Geschenk. Echte Reue aber zeige sich in einem veränderten Leben. „Ich leugne nicht, dass den Täuflingen das göttliche Geschenk, d.h. die Tilgung der Sünden, in jedem Fall sicher ist. Aber man muss sich doch Mühe geben, dahin zu gelangen.“

Warnung vor „christlichen“ Irrlehrern

In seiner Prozesseinrede gegen die Irrlehrer (De praescriptione haereticorum) warnt Tertullian vor den schmeichelnden Verführern, die die Gemeinde „mit Hilfe ihrer Tiefsinn behauptenden, allegorisierenden und umdeutenden Auslegung der Bibel“ von Gott wegzögen. Gegen die gnostischen (esoterischen) Sondergruppen seiner Zeit setzte Tertullian ein einfaches Glaubensbekenntnis, mit dem man die echte von der falschen Lehre Jesu4 unterscheiden könne: „Es gibt nur einen Gott und keinen anderen außer dem Schöpfer der Welt, welcher das Weltall aus dem Nichts erschaffen hat durch sein Wort, das zuerst vor allem ergangen ist. […] Jesus Christus […] verkündete ein neues Gesetz und eine neue Verheißung des Himmelreiches, er hat Zeichen getan; nachdem er ans Kreuz geschlagen wurde, ist er am dritten Tage wieder auferstanden; zum Himmel erhoben, sitzt er zur Rechten des Vaters […].“ Echter, rettender Glaube ist für Tertullian nicht nur eine Sache des Gefühls, sondern der Übereinstimmung mit den grundlegenden Aussagen der Bibel.

Christus mit Eselskopf – antikes Wandgraffiti zur Verspottung des Christentums

Tertullian warnte die Gemeinden davor, lange mit den Irrlehrern über den Sinn einzelner Bibelstellen zu diskutieren. Zumeist könne man diese Leute nicht wirklich belehren. Sie benutzten die Bibel lediglich, um ihre eigenen philosophischen Lebensentwürfe zu rechtfertigen. „Bei dem Bibelgezänk kommt weiter nichts heraus, als dass man sich eine Erschütterung des Magens oder des Gehirns zuzieht.“ Letztlich hätten die Irrlehrer kein Recht, die Bibel in ihrem Sinn zu interpretieren. Allein die christliche Kirche darf sich auf die Bibel berufen, falls sie noch im Einklang mit den Lehren der Apostel steht. „Wir sind mit den apostolischen Gemeinden in Gemeinschaft, was bei keinem einzigen der uns entgegenstehenden Lehrsysteme der Fall ist. Das ist das Zeugnis der Wahrheit.“ Sowohl Gemeinden als auch einzelne christliche Lehrer sollten sich auf eine ununterbrochene Traditionslinie bis zu Jesus Christus zurückführen können. Für Tertullian galt: „Waren die Lehrer rechtgläubig, sind es die Schüler zumeist auch.“ Der wahrhafte Christ müsse an den Lehren der Apostel festhalten, an dem, was von Jesus gesagt und glaubwürdig überliefert wurde. Der falsche Lehrer verändere die ursprünglichen Inhalte der Bibel in seinem eigenen Sinne.

Mode und Make-Up

Tertullian ärgerte sich darüber, dass viele Christinnen ebenso viel Wert auf ihre Kleidung und ihr Aussahen legten wie die heidnischen Frauen. In seinem Buch Vom weiblichen Putz (De cultu feminarum) forderte er die Frauen auf, „lieber in Trauer zu leben und das Äußere zu vernachlässigen, da jede Frau eine trauernde und büßende Eva in sich trägt.“ Schon Paulus habe davor gewarnt, dass Kleidung und Schmuck von der viel wichtigeren geistlichen Entwicklung ablenken könne (1Tim 2,9f). Häuslichkeit, Einfachheit, Fleiß zeichne eine Christin aus. Der Name Hausfrau ist ein Ehrenname. Statt Vergnügungen nachzugehen besuche sie den Gottesdienst oder einen Kranken. Ihre Kleidung sei einfach, nicht auffallend und anständig.

Allem Irdischen gegenüber zeigte sich Tertullian skeptisch, insbesondere gegenüber der Sexualität. Verwitweten Christen riet er, nicht wieder zu heiraten. Ledigen empfahl er, ganz auf die Ehe zu verzichten, da das von Jesus angekündigte Weltende bald bevorstünde. Deshalb sei es eigentlich auch besser, auf Kinder zu verzichten. Die kurze, verbleibende Zeit solle man im Dienst für Gott verbringen. Nebenher erwähnt er allerdings auch, dass damals die meisten Ältesten und Prediger verheiratet waren. (Erst in der mittelalterlichen Kirche wurde der totale Eheverzicht für Priester [Zölibat] durchgesetzt.)

Theater und Zirkus sind tabu

Ganz deutlich warnte Tertullian vor der billigen Unterhaltung seiner Zeit. Theater, Zirkus und Wagenrennen würden einem Christen auf Dauer eher schaden als ihm zu helfen, ein geistliches Leben zu führen, schrieb er in seinem Buch Von den Schauspielen (De spectaculis). „Sieh nur, wie aufgeregt das Volk schon in Raserei zu den Spielen kommt […].“ Jedes Schauspiel errege Gefühle wie Lust, Neid, Eifersucht. Man gehe ins Theater, damit irgendwelche Leidenschaften wachgerufen würden. Man freue sich an Betrug und Ehebruch. Bei den Wettkämpfen identifiziere man sich mit den Athleten. Schon zu Beginn höre man „die Flüche und Beschimpfungen ohne einen gerechten Anlass sowie Zeichen der Begeisterung ohne ein Verdienst der Liebe.“ Ironisch spottete Tertullian: „Wird der, der sich dort befindet, wo nichts ist, was Gott angehört, wohl während dieser Zeit an Gott denken? Vermutlich wird er, wenn er für einen Wagenlenker Partei ergreift, in seiner Seele den Frieden empfinden. Keuschheit wird er lernen, wenn er von Komödianten gefesselt wird […] Während der süßlichen Gesänge des Schauspielers wird man wohl an einen Psalm denken […].“ Schließlich beklagte Tertullian: „Wie soll ich es nennen, wenn manche von der Gemeinde Gottes zur Gemeinde des Teufels eilen?“ Er kritisierte, dass man „dieselben Hände, die man zu Gott erhebt, nachher zum Lob eines Schauspielers abmüht“ (vgl. Jak 3,10f). Statt nach schneller Vergnügung zu suchen, solle der Christ sich ernsthaft auf das Leben bei Gott vorbereiten: „Deine Zirkusspiele seien: Betrachte den Lauf der Welt, zähle die flüchtig dahineilenden Stunden, erwarte den Wendepunkt der Zeiten […] erhebe dich bei der Posaune des Engels […].“ Dann malte er aus, wie alle Könige, Statthalter, Schauspieler und Wagenlenker einmal vor dem Gericht Gottes erscheinen müssen. Dann würde man zweifelsfrei erkennen, worauf es im Leben wirklich angekommen sei.

Überreste einer altchristlichen Basilika in Nordafrika (El Kef)

Weil viele Bischöfe und Gemeindeleiter aus Tertullians Sicht zu schnell und leichtfertig Sündenvergebung zugesprochen hätten, wandte er sich von der großen Kirche ab und schloss sich zeitweilig den sektiererischen, aber sittenstrengen Montanisten an, die auf das baldige Weltende warteten. In dieser Zeit verschärfte er seine Forderungen an die Gläubigen noch einmal. So stellte er beispielsweise die These auf, Sünden wie Ehebruch, Hurerei, Mord und Abfall vom Glauben seien unvergebbare Sünden. Wer so etwas tue, könne keine Vergebung mehr bei Gott erhoffen. Auch die mangelnde Bereitschaft, anderen Menschen ihre Schuld zu verzeihen, führe zur Weigerung Gottes, diesem Hartherzigen zu vergeben (Matthäus 6,12-15).

Christen können nicht jeden Beruf ausüben

Bestimmte Berufe hielt Tertullian mit einem konsequenten Glauben für unvereinbar. Ein Christ solle nicht Soldat sein, weil er nur Gott die absolute Treue schwören könne und weil Jesus zur grundsätzlichen Friedfertigkeit aufgerufen habe (Mt 5,9; 26,52). Eigentlich müssten Gläubige jeden Staatsdienst ablehnen, weil Beamte zwei Herren dienen müssten. Als Künstler zu arbeiten, sei problematisch, weil man dann auch Götzen- oder Kaiserbilder herstellen müsse, womit man gegen das erste Gebot verstoßen würde (2Mo 20,3). Lehrer seien staatlich verpflichtet, ihren Schülern heidnische Sagen und Werte zu vermitteln. Schauspieler müssten unmoralische Szenen spielen. Solche Berufe seien deshalb mit einem ernsthaften Christsein unvereinbar.

Christlicher Glaube ist absurd

Oft zitiert wird der berühmte Ausspruch Tertullians: „Ich glaube, weil es absurd ist.“ Tatsächlich formulierte er im Liber de carne Christi (Buch über die Fleischwerdung Christi) noch schärfer: „Gottes Sohn ist gekreuzigt … sterblich ist Gottes Sohn; völlig glaubhaft ist das, weil es unpassend (abgeschmackt, töricht) ist. Der Leichnam ist auferstanden; das ist wahr, weil es unmöglich ist.“ Mit dieser Formulierung wollte Tertullian zum Ausdruck bringen, dass der christliche Glaube nicht erfunden sein kann. So etwas Unsinniges würde sich kein menschlicher Religionsgründer ausdenken. Außerdem wäre es durchaus naheliegend, dass Gottes Pläne für den Menschen weitgehend unverständlich seien, da Gottes Weisheit und Intelligenz die jedes Menschen weit übersteige. Aus der begrenzten irdischen Perspektive sei es zu erwarten, dass nicht alle Aussagen Gottes logisch klängen.

Auch wenn die übernatürlichen Einsichten Gottes für die irdische Wissenschaft nicht erfassbar seien, hielt Tertullian große Stücke auf das logische Denken. „Der Verstand ist etwas Göttliches, weil Gott der Schöpfer aller Dinge ist, weil er alles und jegliches mit Verstand versehen, eingerichtet und angeordnet hat. Er will alles mit Verstand behandelt sehen und erkannt wissen.“ Gewissheit über die Existenz Gottes, die Schuld des Menschen, die Realität des Todes und das Gericht Gottes könne jeder auch durch den Einsatz seiner Vernunft bekommen.

„Schau zurück und dann erinnere dich daran, dass du nur ein Mensch bist.“ (Tertullian)

Ausgewählte Literaturhinweise

Hanns Christof Brennecke: Tertullian von Karthago, in: Friedrich W. Graf (Hg.): Klassiker der Theologie, Bd.1, Verlag C.H. Beck, München 2005, S. 28-42

Gert Haendler: Von Tertullian bis zu Ambrosius, Kirchengeschichte in Einzeldarstellungen I/3, Evangelische Verlagsanstalt, Berlin 1978, S. 21-42

Susanne Hausammann: Alte Kirche. Zur Geschichte und Theologie in den ersten vier Jahrhunderten, Bd. 1: Frühchristliche Schriftsteller, Neukirchener Verlag, Neukirchen-Vluyn 2001, S. 220–250

Tertullian: Ausgewählte Schriften ins Deutsche übersetzt, 2 Bde., Hg. von A.H. Kellner/G. Esser (Bibliothek der Kirchenväter, Bde. 7, 24), Kempten, München 1912–1915

Ansätze zum Weiterdenken

Häufig werden Christenverfolgungen mit Unterstellungen und Missverständnissen begründet. Die gilt es aufzuklären.

Es lohnt sich, den christlichen Glauben mit vernünftigen Argumenten zu verteidigen. Dabei kann auch die gelegentliche Scheinheiligkeit der Gegner zur Sprache kommen.

Echte Christen sollten durch ihr Leben erkennbar sein. Sie verzichten auf manches, was nicht mit der Lehre der Bibel übereinstimmt. Sie machen manches, weil Jesus Christus es gefordert hat, auch wenn das nicht als ganz normal angesehen wird.

1Tertullian gehörte vor seiner Bekehrung zur gebildeten Schicht, in der philosophische Konzepte von Gott dominierten.

2Der Montanismus geht auf den ehemaligen Priester des Apollo, Montanus, zurück. Nachdem er sich zum christlichen Glauben bekehrt hatte, fühlte er sich als Sprachrohr des Parakleten berufen, den Jesus Christus angekündigt hatte (vgl. Joh 14,16). Zusammen mit den beiden Prophetinnen Priska und Maximilla gründete er gegen 160 in Ardabau in Phrygien (Kleinasien) seine eigene Kirche. Gott habe ihn berufen, auf das bald bevorstehende Weltende und das vorher stattfindende irdische Gericht Gottes hinzuweisen. Ernsthafte Christen sollten sich durch häufiges Fasten, die Reduzierung des Schlafs, den Verzicht auf Geschlechtsverkehr usw. auf die Wiederkunft Jesu Christi vorbereiten. Bis zum Tod des Montanus und seiner Prophetinnen (179) breitete sich die Gruppe rasch in Kleinasien und Nordafrika aus. Dann lösten sich die Montanisten-Gemeinden nach und nach auf. Einige ihrer Anhänger schlossen sich später den Donatisten an.

3Das Zitat wurde dem heutigen Sprachgebrauch angepasst.

4Gemeint sind vorgeblich von Jesus stammende Lehren.

2

Wulfila

(311–383)

Die erste „deutsche“ Bibel

Viele halten Luther für den Verfasser der ersten deutschen Bibelübersetzung. In gewisser Weise trifft das zu. Mit seinem hervorragenden Sprachempfinden prägte er die hochdeutsche Sprache und schuf eine Bibelübersetzung, die fast 500 Jahre beherrschend bleiben sollte. Und doch übersetzte schon mehr als 1000 Jahre vorher Wulfila die Bibel ins Gotische, eine Art Urdeutsch.

Sklaven als Eltern

Das Leben und Denken Wulfilas wurde von verschiedenen Zeitgenossen (z. B. Auxentius von Dorostorum) und auch von später lebenden Historikern (z. B. Sozomenos) überliefert.

Wulfila (got.: „kleiner Wolf“) wurde gegen 311 in Gothien (nördlich der unteren Donau) geboren. Seine christlichen Großeltern mütterlicherseits waren bei einem Raubzug der Goten durch Kleinasien (264) versklavt und verschleppt worden. In diesem Teil des Römischen Reiches (Galatien, Kappadozien) lebten damals zahlreiche Christen. Wulfilas Vater war Gote und stand dem christlichen Glauben zunächst kritisch gegenüber. Schon als Jugendlicher sah Wulfila seine Lebensaufgabe darin, den Glauben seiner Großeltern und Mutter auch unter seinen Landsleuten zu verbreiten. Dabei war er nicht der Erste. Wahrscheinlich wurde Wulfila von Bischof Theophilos aus Gothien geschult. Auch einige Gotenkrieger hatten sich nach einer verlorenen Schlacht gegen den christlichen Kaiser Konstantin dem Christentum zugewandt.

Wulfila mit dem gotischen Alphabet

Missionar unter Goten

Wulfila predigte in griechischer, lateinischer und gotischer Sprache. Er verfasste zahlreiche theologische Stellungnahmen, Predigten und Auslegungen.

Obwohl die meisten Goten dem Christentum noch kritisch gegenüberstanden, genoss Wulfila unter ihnen ein hohes Ansehen. Wahrscheinlich aufgrund seiner hervorragenden Sprachkenntnisse und auch seines Glaubens wurde Wulfila in einer Gesandtschaft an den Hof Konstantins geschickt (337). Bei dieser Gelegenheit wurde er von Euseb von Nikomedien zum Bischof der in Gothien lebenden Christen geweiht. In den nächsten sieben Jahren betreute Wulfila die verstreut unter den überwiegend heidnischen Goten lebenden Christen. 344 kam es zu einer größeren Christenverfolgung. Manchen gotischen Führern gefiel der fremde Glaube nicht. Sie sahen darin die Religion ihrer römischen Feinde und fürchteten die Strafe ihrer eifersüchtigen Götter. Trotz Drohungen blieben die meisten Christen standhaft. Einige starben durch die Hand der Goten als Märtyrer für Gott. Andere flohen auf römisches Staatsgebiet in eine relative Sicherheit, unter ihnen Wulfila. Bei diesem „Exodus der Frommen“ wurde er von den Christen mit Mose verglichen. Kaiser Konstantios wies ihnen ein Siedlungsgebiet in Mösien, südlich der Donau, zu. Später bildeten die Christen um Wulfila einen eigenen Volksstamm, die Kleingoten. Wulfila war nicht nur ihr religiöses Oberhaupt, sondern auch ein politischer Führer. Er erfand die gotischen Buchstaben und formte die gotische Sprache. In den nächsten überwiegend friedlichen Jahrzehnten wuchs die Bevölkerung deutlich. Die Kleingoten waren als ärmlich und unkriegerisch bekannt. Sie lebten vor allem von der Land- und Waldwirtschaft.

Einband zum Codex aureus

Die erste deutsche Bibel

Voraussetzung für die bedeutenden missionarischen Anstrengungen der Kleingoten war Wulfilas gotische Bibel, die erste Übersetzung in eine germanische Sprache. Mit der Bibel entwickelte Wulfila die gotische Schrift. Bis dahin gab es lediglich einige wenige Runen-Inschriften mit magischem Inhalt. Der heute in Uppsala verwahrte Codex argenteus ist eine prächtige Abschrift der Wulfila-Bibel, entstanden im Ostgotenreich Theoderichs um 500. Die Handschrift ist mit silbernen, teils mit goldenen Lettern auf purpurfarbenem Pergament geschrieben. Einiges deutet darauf hin, dass Wulfila das Alte Testament nicht vollständig übersetzt hatte. Insbesondere die kriegerischen Abschnitte aus den Könige-Büchern wollte er den kämpferischen Goten erst einmal vorenthalten, um ihre Gewaltbereitschaft nicht zusätzlich anzustacheln. Wulfila wollte sie zur Friedfertigkeit erziehen. Außer den Kleingoten erwiesen sich nämlich auch die übrigen Gotenstämme in der Völkerwanderung als recht kriegslustig, gewaltbereit und räuberisch.

Seite aus dem Codex argentus (Mk 5,27-52)

Gotisches Christentum

Mit seiner Bibelübersetzung prägte Wulfila das theologische Denken der Goten: Das später von Luther mit Heiland übersetzte griechische Wort Soter gab Wulfila mit Nasjands wieder, was so viel meint wie der zur Genesung führende, der Heilende, der Helfende. Für den zentralen biblischen Begriff Agape, heute mit Liebe übersetzt, wählte er das Wort Frijabwa, was mit dem deutschen Wort Freundschaft verwandt ist. Viele Stellen, die sich auf den geistlichen Bruder, die Gemeinde oder die Gotteskindschaft beziehen, übersetzte Wulfila mit Sippe (Sibja). Matthäus 5,24: „Versöhne dich mit deinem Bruder“, heißt bei Wulfila: „Halte Frieden mit deiner Sippe.“ Wahrscheinlich spiegelt diese Interpretation die außerordentliche Bedeutung der Gruppe wider, zumal für die Kleingoten Volkszugehörigkeit und Christsein zusammenfielen. Wulfila entwickelte außerdem eine gotische Liturgie und einen eigenen kirchlichen Kalender. Es wurde auf Gotisch gebetet, gesungen und gepredigt. Goten sollten nicht den Eindruck bekommen, Römer werden zu müssen, wenn sie sich dem christlichen Glauben zuwandten. Die gotische Bibelübersetzung wurde bald auch in anderen germanischen Völkern gelesen. Der Anfang des Vaterunsers (Mt 6,9f) klingt auf Gotisch so: „atta unsar þu ïn himinam, weihnai namo þein […].“ Ähnlichkeiten zum heutigen Hochdeutsch sind dabei unübersehbar.

Christenverfolgungen

Nachdem Wulfila sich mit seinen Anhängern unter römischen Schutz begeben hatte, verblieb nur noch eine kleine Gruppe von Christen unter den Goten. Geleitet wurde diese gotische Gemeinde von Bischof Goddas. Immer wieder wurden diese Christen verfolgt und zeitweilig auch getötet. Ein namentlich nicht bekannter gotischer Fürst wollte die Gläubigen demütigen, indem er ihre Prediger Sansalas und Sabas dazu zwingen wollte, an einem heidnischen Opferfest teilzunehmen, wodurch sie die germanischen Götter anerkannt hätten. Sabas ging auf keine Vermittlungsversuche und Kompromisse ein, weshalb er am 12. April 372 öffentlich ertränkt wurde.

Bekehrung der Westgoten

Die Behandlung gotischer Christen war abhängig von der jeweiligen Einschätzung ihrer politischen Bedeutung. Der angesehene Fürst Athanarich sah in den Gläubigen Verbündete der Römer, weshalb er hart gegen sie vorging. Sein Konkurrent Fritigern plädierte für ein gutes Verhältnis zu den Römern, weshalb er sich für eine freundliche Duldung der Christen aussprach. Unter dem Ansturm der Hunnen (ab 375) suchten auch die Westgoten Schutz auf römischem Territorium. Kaiser Valens teilte ihnen Siedlungsgebiete in Trazien und Mösien zu, dem heutigen Nord-Bulgarien. Hier öffneten sich auch die Westgoten für den christlichen Glauben ihrer Schutzherren und baten um gotischsprachige Missionare. In diesem Prozess spielte Wulfila eine nicht unbedeutende Rolle. Er setzte sich am Kaiserhof für die Aufnahme Fritigerns und seiner Goten ein. Wulfila bildete auch Lehrer aus, die den Westgoten den christlichen Glauben nahebringen sollten. Nach und nach missionierten sie auch unter anderen germanischen Stämmen. Ein Zeitzeuge berichtet: „Sie [die Kleingoten] haben sowohl den Ostgoten wie den Gepiden, ihren Verwandten, aus Liebe das Evangelium verkündet.“ Auch Westgoten, Langobarden, Burgunder, Bayern und Sachsen sollen mit der Wulfila-Bibel für den christlichen Glauben gewonnen worden sein. Die germanischen Christen ließen sich auch in anderen Teilen des Römischen Reiches nieder. In Konstantinopel beispielsweise wird ein Bischof Selenas erwähnt, der sich um die gotischen Christen in der Hauptstadt kümmerte.

Weil die Goten in ihrer neuen Heimat zu selbstständig agierten, plante Valens 378 eine militärische Strafaktion, bei deren erfolgloser Ausführung der Kaiser starb. Zu dieser Zeit war der christliche Glaube bei den Goten offensichtlich schon so sehr verwurzelt, dass sie ihn nicht mehr nur mit ihren römischen Gegnern assoziierten und deshalb ablehnten. Überhaupt verfügten die auf dem Balkan lebenden Goten über eine weitgehende religiöse und politische Autonomie, obwohl sie formal unter römischer Oberhoheit lebten. Als sie Jahre später Norditalien einnahmen und 410 sogar Rom eroberten, verschonten sie alle Kirchen und Klöster, weil sie sich zwischenzeitlich selbst als Christen verstanden. Die eigenständige Prägung gotisch-germanischer Glaubenspraxis stieß bei römischen Christen allerdings immer wieder auf Kritik. So äußerte der Mailänder Bischof Ambrosius sein Unverständnis darüber, dass die Goten mobile Karren als Kirchen benutzten und ihre Prediger in gotischer Tracht auftraten. Vielen erschien nur die römische Kleidung und Gottesdienstform als wirklich christlich. Um 400 zogen die germanischen Vandalen durch Süddeutschland und Frankreich nach Spanien und schließlich nach Nordafrika. Viele Römer waren vollkommen verblüfft, weil die gegen sie kämpfenden Soldaten der Vandalen Bibeln bei sich trugen und mit den Eroberten über theologische Fragen debattierten. Einige zitierten sogar während der Schlacht Bibelverse.

Streit um die Trinität

Die große theologische Frage jener Zeit war das Verhältnis zwischen Gottvater und Jesus Christus. Auf dem Konzil von Nicäa (325) hatte sich die Mehrheit der anwesenden Theologen auf die Formulierung geeinigt, Vater und Sohn seien wesenseins (homousios). Damit stellte man sich gegen den Ägypter Arius, der lediglich eine Ähnlichkeit zwischen Gott und seinem Sohn behauptet hatte. Da Wulfila den griechischen Begriff homousios in der Bibel nicht fand, neigte er dazu, ihn nicht zu gebrauchen und geriet dadurch in Konflikt mit der römischen Reichskirche. Nachdem Kaiser Theodosius 380 ein Edikt erließ, das alle Christen auf die Formulierung „wesensgleich“ festlegen wollte, reiste Wulfila nach Konstantinopel, um seine Bedenken vorzubringen. Zwar wurde er dort empfangen und auch angehört, dennoch blieb man bei dem gefassten Beschluss.

Anlässlich dieser Auseinandersetzungen brachte Wulfila noch einmal sein Glaubensbekenntnis zu Papier: „Ich, Wulfila, Bischof und Bekenner, habe immer so geglaubt […], dass ein Gott ist, der Vater, allein ungezeugt und unsichtbar, und an seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn und Gott, Werkmeister und Bildner der gesamten Kreatur, der seinesgleichen nicht hat; also ist einer der Gottvater aller, welcher auch der Gott unseres Gottes ist; und an den Heiligen Geist […], der weder Gott noch Herr ist, sondern der treue Diener Christi, ihm nicht gleich, sondern in allen Dingen dem Sohn untertan und gehorsam; und dass der Sohn in allen Dingen untertan und gehorsam ist seinem Gott, dem Vater […].“ Die Gottheit Jesu hielt Wulfila für biblisch, den Heiligen Geist aber betrachtete er nicht als Gott, sondern als „Diener Christi“. Wulfila ging es darum, die Unterschiede zwischen Vater, Sohn und Heiligem Geist nicht zu verwischen. In seiner Kritik an der Gottheit des Heiligen Geistes weicht er vom großen Strom christlicher Theologie ab. Einen lupenreinen Arianismus vertrat Wulfila aber nicht, auch wenn das später von seinen Gegnern behauptet wurde. Wulfilas Sicht der Beziehung zwischen Vater, Sohn und Heiligem Geist bestimmte über Jahrhunderte hinweg den Glauben der christlichen Germanen. Erst unter der Mission des Bonifatius setzte sich die Theologie von Nicäa auch hier endgültig durch. Wulfila starb kurze Zeit nach diesen theologischen Auseinandersetzungen in Konstantinopel (383).

Bischof Wulfila erklärt den Goten das Evangelium (Illustration: um 1900)

In der bayrischen Walhalla bei Donaust/Regensburg erinnert seit 1842 eine Gedenktafel an den ersten germanischen Bibelübersetzer. Die evangelische Kirche hat ihm als Gedenktag den 26. August gewidmet.

Ausgewählte Literaturhinweise

Wilhelm Bessell: Ueber das Leben des Ulfilas und die Bekehrung der Gothen zum Christenthum, Nabu Press, Charleston/USA 2010, (Nachdruck von 1923)

Gert Haendler: Wulfila, in: Martin Greschat (Hg.): Gestalten der Kirchengeschichte, Bd. 2, W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart 1984, S. 63-74

Gerhard Hultsch: Wulfila. Der Bischof d. Germanen, in: Gotteszeugen, Teil: H. 47, Verlag „Junge Gemeinde“, Stuttgart 1957

E. Stutz: Das Neue Testament in gotischer Sprache, in: Kurt Aland (Hg.): Die alten Übersetzungen des Neuen Testamentes, de Gruyter Verlag, Berlin 1972, S. 375-402

Ansätze zum Weiterdenken

Um das Evangelium in einer anderen Kultur heimisch zu machen, braucht es die Bibel in der entsprechenden Sprache.

Wer die Bibel übersetzt, prägt und interpretiert immer auch die Theologie.

Die äußeren Formen, in denen der christliche Glaube ausgedrückt und ausgelebt wird, unterscheiden sich von Volk zu Volk.

3

Martin von Tours

(316–397)

Apostel Frankreichs

Martin von Tours (316-397) ist einer der „lebendigsten“ Glaubensvorbilder aus längst vergangener Zeit. Geschichten aus seinem Leben werden vielerorts schon den kleinen Kindern erzählt. In Erinnerung an sein Leben ziehen in katholischen Regionen Kinder am Martinstag (11. November) mit selbstgebastelten Laternen singend von Haustür zu Haustür und erhalten von den Bewohnern Süßigkeiten. In evangelischen Landstrichen erinnert man sich mit dem gleichen Brauch an Martin Luthers Geburt, einen Tag zuvor. Benannt wurde der große Reformator nach dem „Apostel der Franzosen“, jenem Martin von Tours. Bekannt ist dieser auch als Soldat der römischen Reiterei, als Asket, Mönch, Pastor, Bischof von Tours, Klostergründer und Glaubensverkündiger.

Der Biograf

Martins Lebensgeschichte wurde von Sulpicius Severus (363-420) verfasst, einem Freund und Anhänger des bekannten Bischofs. Nach seiner Bekehrung verschenkte Sulpicius einen Großteil seines Reichtums an die Armen und zog sich mit einigen Freunden zu einem äußerst einfachen Leben als Privat-Mönch aufs Land zurück. Der plötzliche Tod seiner Frau hatte den erfolgreichen Rechtsanwalt dazu bewogen, seine Karriere aufzugeben und sich ganz dem Dienst Gottes zu widmen. Dermaßen beeindruckt von seinen Begegnungen mit Martin von Tours verfasst Sulpicius 396 die Lebensgeschichte des Missionars der Gallier. Schnell wurde das Buch ein Bestseller, im ganzen Römischen Reich verkauft und gelesen.

Der Soldat

Geboren wurde Martin 316 in der Garnisonsstadt Sabria (heute Szombathély/Ungarn) als Sohn nichtchristlicher Eltern. Seine Jugend verbrachte er in Ticinum (Pavia). Bereits mit zehn begann er sich für den christlichen Glauben zu interessieren. Regelmäßig besuchte er Gottesdienste und diskutierte mit Christen. Als 18-Jähriger ließ er sich schließlich taufen. Sein Vater, selbst Berufsoffizier, drängte den Sohn zu einer militärischen Laufbahn. Bis zu seinem 40. Lebensjahr (356) diente Martin als Soldat der Garde unter den römischen Kaisern Konstantin und Julian. Während dieser Zeit soll er sich durch sein vorbildliches Leben ausgezeichnet haben. Von seinem Sold behielt er lediglich ein Minimum für sich. Das übrige Geld verteilte er unter Armen, Hungrigen und Kranken.

Martin v. Tours teilt seinen Mantel

Mitten im Winter traf Martin am Stadttor von Amiens (Nordfrankreich) einen armen Bettler, der ihn um ein Kleidungsstück bat, um sich vor dem Erfrieren zu schützen. Martin, der nur die Uniform am Leib trug, nahm kurzentschlossen sein Schwert, schnitt seinen Soldatenmantel in zwei Teile und gab einen davon dem Armen. Einige der Umstehenden lachten über den Offizier mit dem halben Mantel, andere schämten sich angesichts dieser praktizierten Nächstenliebe. In der folgenden Nacht träumte Martin von Jesus, der ihm mit seinem halben Mantel erschien und an die Worte erinnerte: „Was immer ihr einem Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan“ (Mt 25, 40).

Nach langjähriger Militärkarriere beteuerte Martin seinem Dienstherrn gegenüber: „Ich bin jetzt Soldat Christi und darf nicht kämpfen.“ Aufgrund dieser Weigerung, weiter mit der Waffe in der Hand zu töten, wurde Martin ins Gefängnis geworfen und vom aufgebrachten Julian verhört. Einen vollkommen unerwarteten Rückzug der zu bekämpfenden Barbaren deutete der Kaiser als Zeichen Gottes und ließ seinen frommen Offizier laufen.

Der Bischof

Hilarius von Poitiers gewann ihn zum Dienst für Gott. Zuerst unternahm Martin eine Pilgerreise nach Ungarn und Italien. Einige Zeit verbrachte er als Einsiedler auf der einsamen Insel Gallinaria an der Küste Genuas, um allein mit Gott zu sein. Dann schloss er sich in Südfrankreich einer Gruppe von Asketen an, die in Ligugé bei Poitiers das erste Kloster des Abendlandes gründeten.

Trotz des heftigen Widerstands einiger gallischer Würdenträger wurde Martin 370 zum Bischof von Tours geweiht. Ausgesucht hatte er sich diese Karriere nicht. Überhaupt beschreibt ihn sein Biograf als einen äußerst demütigen Mann, im Gegensatz zu zahlreichen seiner machthungrigen Kollegen inner- und außerhalb der Kirche. Ein Bürger namens Rusticus lockte Martin mit der Bitte nach Tours, er solle seiner kranken Frau helfen. Die zur Bischofswahl anwesenden Kirchenvertreter kritisierten, Martin sei schlecht gekleidet, hätte wirre Haare und sei auch sonst nicht sehr beeindruckend. Die Bevölkerung allerdings wollte ihn unbedingt als ihren neuen Bischof haben. Schließlich versteckte sich Martin in einem nahegelegenen Gänsestall, weil er die Verantwortung scheute. Doch die Tiere machten durch ihr lautes Geschnatter auf den Eindringling aufmerksam. Martin wurde entdeckt und erklärte sich einverstanden, das Amt zu übernehmen.

Auch weiterhin wollte er bescheiden bleiben. Zuerst wohnte er in einem kleinen Verschlag bei der Kirche von Tours, dann richtete er drei Kilometer vor der Stadt an der Loire ein kleines Privat-Kloster ein (Marmoutier), um mehr Ruhe und Besinnung zu finden. Die Mönche lebten in einzelnen Hütten oder Grotten, die in den Felsen geschlagen waren. Zum Gebet trafen sie sich in einer zentral gelegenen kleinen Kapelle. Einmal täglich unterbrachen sie ihr Fasten für eine gemeinsame Mahlzeit. Es gab keine festgelegte Hierarchie. Die Mönche lebten von Spenden, schrieben christliche Bücher ab und beteten. Von hier aus bereiste Martin mit einer Gruppe Gleichgesinnter ganz Gallien und warb für den christlichen Glauben. Dabei ging er nicht immer zimperlich vor. Er verwüstete keltische und germanische Heiligtümer, um an ihrer Stelle Kirchen und Klöster zu errichten.

Der Wundertäter5

Viele Gallier beeindruckten Martins Heilungen und Dämonenaustreibungen. In Poitiers soll einer seiner Mönchsbrüder schwer erkrankt und im Verlauf von drei Tagen verstorben sein. Martin verwies die trauernden Mönche aus dem Raum, legte sich in Erinnerung an Elia (vgl. 2Kö 4,31-35) auf den Leichnam und betete eindringlich für den Toten. Nach zwei Stunden begann der Mann zu blinzeln, dann erhob er sich von seinem Bett und lobte Gott. Im Jenseits sei er schon vor einen Richter geführt worden, der ihn gerade aufgrund seiner Sünden verurteilen wollte, da seien zwei Engel erschienen und hätten ihn zurück auf die Erde geschickt, berichtete der Mönch später. Der Mann lebte noch jahrelang und erzählte von seinen Erlebnissen. Wenig später kam Martin auf einer seiner Reisen an das Landgut eines Lupizinus, wo die Menschen über einen Diener trauerten, der sich kurz zuvor erhängt hatte. Hier verfuhr Martin ähnlich. Erneut erhörte Gott sein Gebet und rief den Mann ins Leben zurück.

Oft war auch die Predigt Bischof Martins von außergewöhnlichen Ereignissen begleitet. In der Nähe von Tours verehrten die Menschen innig das vorgebliche Grab eines christlichen Märtyrers. Zuerst versuchte Martin durch Gespräche und Nachforschungen zu erfahren, welche Person hier bestattet war. Als er auf diese Art nicht weiterkam, bat er Gott um Hilfe. Daraufhin erschien ihm schattenhaft der Verstorbene und gestand, er sei eigentlich ein Räuber gewesen, den man aufgrund seiner Verbrechen hingerichtet habe. Daraufhin zerstörte Martin den betreffenden Altar.

Nachdem Martin während einer anderen Missionsreise durch Zentralfrankreich den heidnischen Tempel eines Dorfes zerstört hatte, wollte er auch noch die nahe dabei stehende Kiefer fällen, die den Göttern geweiht war. Seine Gegner forderten nun, der Mönch solle sich in die Fallrichtung des schief gewachsenen Baumes stellen. Sollte er überleben, würden sie die Macht des christlichen Gottes akzeptieren. Martin erklärte sich einverstanden. Die ihn begleitenden Gläubigen zitterten und erwarteten seinen Tod. Ganz wie vorherzusehen neigte die Kiefer sich zuerst in Martins Richtung, wurde dann im Fall plötzlich aufgehalten und schwang in die entgegengesetzte Richtung, sodass die erwartungsvoll wartenden Heiden fast erschlagen wurden. Nach diesem Wunder bekehrten sich nahezu alle, die dabeistanden und alles mitangesehen hatten.

St. Martin in Tours

Der Fürsprecher

Ein andermal setzte sich Martin für die leidende Bevölkerung ein. Der wegen seiner Grausamkeit bekannte Richter Claudius Avitianus wollte Gallien inspizieren. Bei seinem Einzug in die Stadt Turonen folgten dem Tross zahlreiche Gefangene, die Avitianus am nächsten Tag foltern lassen wollte. In der stürmisch-kalten Nacht legte sich Martin vor die Tür des Palastes. Mehrfach erschien dem Richter im Traum ein Engel mit den Worten: „Wie kannst du schlafen, wenn ein Diener Gottes vor deiner Schwelle liegt?“ Eingeschüchtert ließ er schließlich den Bischof holen und entschied sich auf dessen Zureden hin, gnädig die Gefangenen freizulassen.

Nur selten und ungern suchte Martin den kaiserlichen Hof in Trier auf. Zumeist ging es dann um kirchenpolitische Fragen im Zusammenhang mit Intrigen von Bischöfen. Persönliche Einladungen zu einem Besuch bei Kaiser Maximus schlug er gewöhnlich aus. Politik und insbesondere Machtgehabe innerhalb der Kirche waren ihm zutiefst zuwider. Einmal fühlte er sich aber gedrängt, in eine solche Auseinandersetzung einzugreifen. Nachdem der spanische Asketen-Bischof Priscillian und seine Anhänger auf Betreiben etablierter Theologen in Saragossa (380) verurteilt worden waren, versuchte man ihn 383 beim Kaiser in Trier auch noch wegen Zauberei anzuklagen. Der Asket forderte den Verzicht auf Fleisch, Wein und Ehe sowie die Gleichberechtigung von Männern und Frauen in der Kirche und das intensive persönliche Studium des Neuen Testaments. Wenn auch etwas eigensinnig, kann man ihn wohl nicht als Irrlehrer bezeichnen. Nach zweijährigem Tauziehen wurde Priscillian trotz intensiver Fürsprache Martins im Jahr 385 hingerichtet. Immerhin verhinderte Martins Intervention in Trier eine weitreichendere Verfolgung aller Gleichgesinnten des Asketen, wie sie von seinen Gegnern gefordert wurde.

Während eines Besuchs der Dorfgemeinde von Candes, wo er zwischen streitenden Pfarrern vermittelte, starb Martin 81-jährig am 8. November 397. Sein Vertrauen in das übernatürliche Eingreifen Gottes fordert bis heute heraus.

Ausgewählte Literaturhinweise

Andreas Drouve: Der heilige Martin. Patron der Armen – Vorbild der Nächstenliebe, Lahn-Verlag, Kevelaer 2011

Martin Drumm (Hg.): Martin von Tours – Ein Lebensbericht von Sulpicius Severus, Schwabenverlag, Ostfildern 2014

Louis Goosen: Martin von Tours, in: Martin Greschat (Hg.): Gestalten der Kirchengeschichte, Bd. 2, W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart 1984, S. 87-99

Roman Mensing: Martin von Tours, Patmos Verlag, Düsseldorf 2004

Ansätze zum Weiterdenken

Wer Menschen, die sich in schweren sozialen Notlagen befinden, wirklich helfen will, muss auch bereit sein, auf eigene Lebensqualität und Karrierepläne zu verzichten.

Gott beruft in geistliche Positionen. Man sollte sich weder nach ihnen drängen, noch der Berufung Gottes ausweichen.

In scheinbar aussichtslosen Situationen kann Gott auch heute noch übernatürlich eingreifen, wenn er will.

5Aus heutiger Sicht und im Blick auf die Frage nach dem Wahrheitsgehalt von frühchristlichen und mittelalterlichen Mirakelerzählungen ist die Grenze zwischen echter Historizität und legendarischer Ausschmückung einer Vita kaum mehr festzustellen. Jedenfalls unterstreichen sie die Bedeutung der vorgestellten Person und stehen vielleicht in irgendeinem Zusammenhang mit Umständen, die auf ein außergewöhnliches Wirken Gottes durch diese Person hinweisen. Ob sich solche Wunderberichte – an die biblische Tradition anknüpfend – einfach als „Gepflogenheit“ eingebürgert haben, kann man berechtigterweise vermuten, aber auch nicht von vorneherein unterstellen.

4

Hieronymus

(347–420)

Bibelübersetzer und Israelspezialist

Eusebius Sophronius Hieronymus ist bis in die Gegenwart als einer der wichtigsten Bibelübersetzer aller Zeiten in Erinnerung geblieben. Seine lateinische Vulgata war über Jahrhunderte hinweg die „Normalbibel“ europäischer Christen. Im Kreuzgang der römisch-katholischen Katharinenkirche in Bethlehem ist heute die Statue des Hieronymus zu bewundern, dessen Grab sich in einer Höhle unterhalb der Gebäude befindet. Hier lebte er jahrzehntelang in einem kleinen Privat-Kloster fernab der Welt und doch durch Briefe und Literatur mit aller Welt verbunden. Auf Abbildungen ist er meist mit Totenschädel und Löwe zu sehen. Der Schädel, der wohl tatsächlich auf seinem Schreibtisch stand, sollte den Bibelübersetzer stets an seine Sterblichkeit erinnern. Der Löwe entstammt einer Anekdote: Demnach kam eines Tages ein verletzter Löwe nach Bethlehem ins Kloster. Alle Mönche flohen verständlicherweise vor Angst. Nur Hieronymus nahm sich des Tieres an und zog ihm einen Dorn aus der Tatze. Aus Dankbarkeit soll die Raubkatze friedlich, als eine Art Wachhund, bei ihrem Wohltäter geblieben sein.

Vorbereitung

Geboren wurde Hieronymus irgendwann zwischen 331 und 347 in einem längst verschwundenen Städtchen Namens Stridon an der Grenze zwischen Dalmatien und Pannonien im heutigen Kroatien. Seine Eltern waren wohlhabend und schickten den Sohn als Teenager nach einer Grundausbildung zum Studium nach Rom, ins Zentrum der damaligen Welt. Wie in jener Zeit üblich widmete er sich zuerst dem lateinischen und teilweise auch griechischen Sprachstudium, ehe er sich der Rhetorik zuwandte. In dieser Zeit schloss er intensive Freundschaften mit Rufinus und Pammachius, die später zu bedeutenden