Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Christliche Verlagsgesellschaft

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

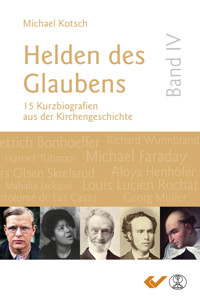

Auch im vierten Band von Helden des Glaubens kommen Christen aus verschiedenen Jahrhunderten der Kirchengeschichte in den Blick, vorgestellt durch kurze und griffige Lebensbilder und Biografien. Darunter sind Prediger, Philosophen, Naturwissenschaftler, Militärs, Sozialreformer, Professoren, Reformatoren und Missionare – aus unterschiedlichen Ländern und mit ganz verschiedenen Charakteren. Sie sind Beispiele fehlerhafter und doch begabter Menschen, die von Gott gebraucht wurden, um seine Gemeinde in dieser Welt zu bauen und zu prägen. Sie alle wollten mit ihrem Leben Gott ehren und von ihm Zeugnis geben.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 630

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

„Ich bin Michael Kotsch dankbar, dass er sich darum bemüht hat, uns im vorliegenden Buch einige ‚Helden des Glaubens‘ aus der 2000-jährigen Kirchengeschichte nahe zu bringen. Die Beschäftigung mit den im vorliegenden Buch besonderen Persönlichkeiten kann uns helfende Anregungen geben.

-Zunächst kann in uns ein noch tieferes Vertrauen in das Wort Gottes geweckt werden und dadurch die Bereitschaft, dieses Wort in unserem Alltag auch umzusetzen.

-Zudem können die Ausführungen zu diesen Persönlichkeiten uns motivieren, uns vermehrt für die Entfaltung der Gemeinde, die wir besuchen, einzusetzen.

-Weiter kann in uns der Wunsch, uns noch stärker für die Missionierung der Welt zu engagieren, geweckt werden.

-Schließlich können diese Lebensbilder auch Anregungen geben, wie wir uns noch besser im sozialen Bereich in unserer Umgebung einsetzen könnten, sei es unter Migranten, kranken und sterbenden Menschen usw.

Ja, es lohnt sich, dieses Buch der ‚Helden des Glaubens‘ im Blick auf das, was diese Ausführungen in unserem Leben auslösen können, zu lesen.“

Prof. Dr. Armin Mauerhofer

STH Basel

„Was liest man gerne? Wenn interessant über andere Leute geschrieben wird. Und genau das schafft Michael Kotsch nun zum vierten Mal in einer brillanten Weise. M. Kotsch versteht es immer wieder, den Nerv der Zeit zu treffen. Man darf gespannt sein auf besondere Lebensbilder von der frühen Kirchengeschichte bis in die Neuzeit mit interessanten Details, u. a. vom ersten Täufer aus der Schweiz, von einem mutigen Waisenhaus-Vater und dem Gründer von ‚Campus für Christus‘.

Dieser vierte Band, der von Kotsch recherchiert wurde, ist unglaublich spannend und facettenreich geschrieben. In seiner speziellen Art hat Michael Kotsch hier Lebensskizzen aufgezeigt, die es wert sind, in dieser Zeit beachtet zu werden, und die uns heute helfen können, in ähnlicher Weise Maßstäbe zu setzen – in der Welt sowie unter Christen. Gerade jetzt brauchen wir solche Vorbilder des Glaubens, der Hoffnung und der Zuversicht, die demütig, aber in aller Verantwortung, ihr Christsein leben.“

Johannes Vogel

Leiter des Bibel-Center Breckerfeld

Bildnachweis

Sämtliche Fotos – wenn nicht anders ausgewiesen – sind gemeinfrei bzw. lizenziert unter cc-by-sa-3.0 bzw. 2.5 oder 2.0, Wikimedia Commons. Nähere Angaben am Ende des Buches.

Kotsch, Michael

Helden des Glaubens

15 Kurzbiografien aus der Kirchengeschichte – Band IV

Best.-Nr. 275544 (E-Book)

ISBN 978-3-98963-544-9 (E-Book)

Soweit nicht anders angegeben, wurde folgende Bibelübersetzung verwendet: Elberfelder Bibel 2006, © 2006 by SCM R. Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH Witten/Holzgerlingen.

1. Auflage (E-Book)

© 2025 Christliche Verlagsgesellschaft mbH

Am Güterbahnhof 26 | 35683 Dillenburg

Satz und Umschlaggestaltung: Christliche Verlagsgesellschaft mbH

Wenn Sie Rechtschreib- oder Zeichensetzungsfehler entdeckt haben, können Sie uns gern kontaktieren: [email protected]

Inhalt

Vorwort und Einleitung

Geschichte lohnt sich

1Polykarp von Smyrna (70–156)

– Jesus vertrauen, auch in Verfolgung

2Johannes von Monte Corvino (1246–1328)

– Christen im mittelalterlichen China

3Bartolomé de Las Casas (1484–1566)

– Freiheit und Gleichheit für Indianer

4Hugh Latimer (1485–1555)

– Mehr Respekt vor Gott als vor dem irdischen Herrscher

5Konrad Grebel (1498–1526)

– Für Glaubenstaufe und konsequente Lebensveränderung

6Aloys Henhöfer (1789–1862)

– Katholischer Pfarrer der evangelischen Kirche

7Michael Faraday (1791–1867)

– Weltbekannter Experimentalphysiker

8Georg Müller (1805–1895)

– Fünf Waisenhäuser und großes Vertrauen auf Gottes Versorgung

9Harriet Tubman (1822–1913)

– Freiheit für Sklaven – die „U-Bahn in den Norden“

10Lars Olsen Skrefsrud (1840–1910)

– Indienmissionar und Sprachgenie

11Louis Lucien Rochat (1849–1917)

– Kampf dem Alkoholismus

12Dietrich Bonhoeffer (1906–1945)

– Verantwortung und Widerstand

13Richard Wurmbrand (1909–2001)

– Christenverfolgung im Kommunismus

14Mahalia Jackson (1911–1972)

– Internationaler Star der Gospelmusik

15Bill Bright (1921–2003)

– Campus für Christus – Studenten sollen Jesus kennenlernen

Bildnachweise

Vorwort und Einleitung

In diesem nunmehr vierten Band der Helden-des-Glaubens- Reihe finden sich erneut typische und prägende Vertreter ihrer Epoche. Insofern ist das Buch nicht nur eine Biografien-Sammlung, sondern gleichzeitig eine chronologische Darstellung der Kirchengeschichte. Hier kann man Christen aus vergangenen Jahrhunderten literarisch begegnen. Die Porträtierten stehen dabei immer auch für spezifische Fragen und Vorstellungen ihrer Zeit.

Auch in diesem Band der Reihe geht es mir nicht so sehr um eine umfassende Biografie des betreffenden „Helden“. Aufgrund der beabsichtigten Kürze müssen daher viele Aspekte ihres Wirkens unter den Tisch fallen. Das Gleiche gilt für manche problematischen Aussagen und Verhaltensweisen der beschriebenen Personen. Primär habe ich mich bei meiner Darstellung auf den Lebenslauf, die wesentlichen Glaubensüberzeugungen und darauf konzentriert, was diese Helden des Glaubens für Christen des 21. Jahrhunderts Positives und Herausforderndes hinterlassen haben.

Vielleicht ist es gerade ein Kennzeichen echter Helden des Glaubens, dass sie keine perfekten Menschen waren. Denn gewöhnlich gebraucht Gott fehlerhafte Individuen, zu biblischen Zeiten ebenso wie in der Kirchengeschichte. So ist auch nicht jeder Aspekt der hier vorgestellten Personen vorbildlich oder biblisch richtig. Doch trotz ihres begrenzten Lebens und Denkens haben diese Menschen durchaus positive Spuren hinterlassen.

Natürlich gibt es immer auch konfessionelle und zeitgeschichtliche Besonderheiten jeder Person, die von mir bei diesen Lebensbildern aber nur beiläufig erwähnt werden. Offensichtlich kann man beispielsweise von einem Menschen des Mittelalters nicht ernsthaft erwarten, dass er wie ein Christ des 21. Jahrhunderts denkt oder lebt. Vielleicht liegt hier aber auch gerade ein besonderer Reiz für die Beschäftigung mit Glaubenden vergangener Zeiten. In ihrer Andersartigkeit fordern sie heute lebende Menschen dazu heraus, sich kritisch mit dem auseinanderzusetzen, was gegenwärtig so natürlich und selbstverständlich erscheint, es mit Blick auf die Bibel aber nicht sein sollte.

Auf Literaturverweise und theologische Fachbegriffe wurde so weit wie möglich verzichtet, um das Buch für ein möglichst großes Publikum lesbar zu machen. Es wird hier auch nicht jede Nuance einer vorgestellten Person beleuchtet oder jede momentan in der historischen Forschung laufende Diskussion aufgegriffen.

Die in den entsprechenden Kapiteln angeführten Zitate stammen überwiegend von der dort porträtierten Person. In einzelnen Fällen wurden Orthografie und Formulierungen an die heute übliche Ausdrucksweise angeglichen, ohne den Inhalt dabei wesentlich zu verändern.

Diese Kurzbiografien eignen sich, um einen schnellen Überblick über das Leben engagierter Christen zu gewinnen. Von der gewählten Länge her bieten die Lebensbilder genügend Material für eine Vorstellung im Schulunterricht oder im Hauskreis, in einer Frauen- oder Jugendstunde. Sie informieren schnell und wecken manchmal auch Neugierde auf mehr. Jeweils vier Literaturhinweise bieten einen Ansatz für die intensivere Beschäftigung mit der betreffenden Person.

Als Anregungen zum Weiterdenken wurden am Ende jeder Kurzbiografie einige Thesen formuliert, die sich aus dem Leben und Denken der vorgestellten Person ergeben. Dabei handelt es sich nicht um theologisch abgesicherte Darlegungen, sondern um den Versuch, einige geistliche Aspekte, die den Porträtierten wichtig waren, für die Situation des heute lebenden Lesers fruchtbar zu machen.

Nun wünsche ich Ihnen viel Freude und persönlichen Gewinn beim Eintauchen in das spannende Leben christlicher Männer und Frauen aus den vergangenen zwanzig Jahrhunderten.

Michael Kotsch

Noch ein wichtiger Hinweis: Bei inzwischen vier Bänden dieser Reihe verliert man u. U. den Überblick, welche Person an welcher Stelle in den vier Bänden enthalten und vorgestellt ist. Dazu gibt es mittlerweile eine spezielle Webseite, auf der man sich diesbezüglich orientieren kann. Am Ende des Buches befindet sich ein QR-Code, über den man Zugriff auf diese Webseite erhält.

Geschichte lohnt sich

2000 Jahre Handeln Gottes mit Menschen umfasst die Kirchengeschichte. Durch die Auseinandersetzung mit dieser Zeit können wir Gott besser kennenlernen und nacherleben, wie er Geschichte gestaltet, Schritt für Schritt auf sein Ziel mit der Welt zugeht und in das Leben von einzelnen Menschen eingreift.

Durch die Kirchengeschichte lernen wir, zu unterscheiden zwischen dem, was wirklich unabdingbar zum christlichen Glauben gehört, und dem, was kulturell und geschichtlich geprägt, also zeit- und ortsabhängig ist. Wir lernen, Wesentliches von Unwesentlichem zu unterscheiden.

„Warum gibt es so viele Kirchen?“ – „Warum haben Christen Hexen verbrannt und Kreuzzüge durchgeführt?“ – „Was wollte Luther eigentlich?“ … Mit solchen und ähnlichen Fragen werden Christen häufig in der Gemeinde und auf der Straße konfrontiert. Kirchengeschichte will Antworten darauf geben und dadurch Orientierung vermitteln sowie Hilfen für darauf bezogene Gespräche bieten.

Lernen können wir beispielsweise von den Missionsprinzipien der Christenheit im Frühmittelalter und im 18./19. Jahrhundert. Auch Luthers reformatorische Erkenntnis von der Rechtfertigung des Sünders ist wichtig für unsere Tage, ebenso Calvins Betonung der Ethik, Wesleys Evangelisation, Fliedners Diakonie usw. Kirchengeschichte kann so zum Ansporn für eigene Aktivitäten werden.

Das Leben von Christen in der Vergangenheit kann und soll als Vorbild dienen. Wir werden herausgefordert, ihrer Bereitschaft, auf Gott zu hören und sich korrigieren zu lassen, ihrer Hingabe oder ihrer Konsequenz nachzueifern. Negative Vorbilder können uns davor warnen, eigene Macht und eigenes Ansehen zu suchen, zu viele Kompromisse zu schließen oder Konflikte durch Gewalt zu lösen.

Wenn wir sehen, wie Gott über Jahrhunderte hinweg in die Geschichte eingegriffen hat, Christen geführt und bewahrt, scheinbar aussichtslose Situationen verändert, Menschen erneuert und die Welt trotz aller Bedrohungen erhalten hat, dann stärkt das unser Vertrauen auf die Macht, auf die Liebe und auf die Zuverlässigkeit Gottes. Gott ist derselbe damals und heute; so wie er vor Jahrhunderten helfend und tröstend eingegriffen hat, tut er es auch heute noch.

Indem wir beobachten, wie Christen in anderen Zeiten und anderen Kulturen gelebt haben, müssen wir anerkennen, dass es unterschiedliche Möglichkeiten gibt, als ernsthafter Gläubiger zu leben. So gewinnen wir positiven Abstand zu unserer eigenen Tradition und Lebensweise, unserer Kleidung, unserer Musik, der Art und Weise, Gottesdienst zu feiern, den Tag einzuteilen oder die Freizeit zu gestalten. Plötzlich fällt die Vielfalt möglicher Ausdrucksformen eines konsequent christlichen Lebens viel stärker ins Auge. Wenn wir bemerken, dass nicht jede unserer Überzeugungen und Handlungsweisen die einzig mögliche für Christen ist, dann können wir eher Menschen in ihrer Andersartigkeit akzeptieren und uns selbst in Fragen korrigieren lassen, die von unserer Zeit und Kultur geprägt sind, von denen wir bisher aber annahmen, dass sie unabdingbar zum Glauben gehören.

1

Polykarp von Smyrna

(70–156)

Jesus vertrauen, auch in Verfolgung

Die Christen der ersten Generation sind aus der Bibel hinlänglich bekannt: Petrus, Jakobus, Johannes, Paulus und noch viele andere mehr. Die verantwortlichen Gläubigen der zweiten und dritten Generation hingegen sind weit weniger in Erinnerung geblieben. Doch selbstverständlich hatten auch die Apostel Schüler und Nachfolger, die an ihrer Stelle die Leitung der jungen Christengemeinde übernahmen. Zumeist waren das Männer und Frauen, die Gott und sein Wort liebten, die sich diakonisch engagierten und offensiv für ihren Glauben warben. Sie stammten aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten und waren bereit, notfalls Verfolgung und Tod zu ertragen, weil man den Christen allgemein feindlich gegenüberstand.

Ein Mann, der in Erinnerung bleibt

In seinem Brief an Florinus vom Ende des 2. Jahrhunderts erinnert sich der in Smyrna geborene Kirchenvater Irenäus (135–202) an seine prägenden Begegnungen mit Bischof Polykarp: „Ich kann dir noch den Ort angeben, wo der selige Polykarp saß, wenn er sprach, auch die Plätze, wo er aus und ein ging, auch seine Lebensweise, seine körperliche Gestalt, sein Reden vor dem Volk, die Berichte über seinen Kontakt mit Johannes und den anderen Personen, welche den Herrn noch gesehen haben. […] Alles, was Polykarp von den Augenzeugen dieser Ereignisse erfahren hatte, gab er ganz im Einklang mit der Schrift weiter. Seine Worte habe ich durch die Gnade Gottes damals mit Eifer aufgenommen; nicht auf Papier, sondern in meinem Herzen habe ich sie eingetragen. Ich erinnere mich noch immer sehr genau daran.“

Polykarp von Smyrna

Polykarp war für den Kirchenvater ganz offensichtlich ein glaubwürdiges Verbindungsglied zwischen den Jüngern Jesu und seiner eigenen Zeit. In seinem Buch Gegen die Häresien stellt Irenäus Polykarp als wichtigen Schüler der Jünger Jesu vor: „Polykarp wurde nicht nur von den Aposteln unterrichtet und pflegte nicht nur Kontakt mit vielen, die noch den Herrn gesehen hatten, sondern wurde sogar von den Aposteln in Asien als Bischof der Gemeinde in Smyrna eingesetzt. Ich selbst habe ihn in meiner Jugend gesehen. Er hatte nämlich ein sehr langes Leben […] Er lehrte immer nur die Lehre der Apostel und die Überlieferung der Kirche, die allein wahr sind, […] was bis in die Gegenwart auch zahlreiche Christen bezeugen können, die ihn noch kannten.“

Smyrna

Der Bischof von Smyrna

Geboren wurde Polykarp (griechisch: der Fruchtbare) um das Jahr 70. Von seiner Kindheit und Jugend ist nur relativ wenig bekannt. Doch schon sehr früh schloss er sich den Christen an. Bereits in seiner Jugend lernte er verschiedene Apostel persönlich kennen. In den 90er-Jahren des ersten Jahrhunderts arbeitete er in Ephesus mit Johannes, dem letzten damals noch lebenden Jünger Jesu, zusammen. Von ihm wurde Polykarp um 100 zum Bischof von Smyrna ernannt.

Bereits im 9. Jahrhundert v. Chr. siedelten Griechen an der kleinasiatischen Küste und gründeten das antike Smyrna (griechisch: Myrrhe; heute heißt die inzwischen türkische Stadt Izmir). Nach mehreren Herrschaftswechseln verbündete sich der Stadtstaat 189 v. Chr. mit den Römern, die Smyrna 43 v. Chr. ganz in ihr Reich integrierten.

In der 60 Kilometer nördlich von Ephesus gelegenen Stadt entstand schon zu neutestamentlicher Zeit eine erste christliche Gemeinde. Es ist auch durchaus wahrscheinlich, dass Paulus den wichtigen Handelsplatz während seiner Missionsreisen besuchte. In der vom Apostel Johannes verfassten Offenbarung wird Smyrna als eine der sieben Gemeinden genannt, an die Gott ein mahnendes Sendschreiben formuliert (Offb 1,11; 2,8ff.). Darin wird die Gemeinde als außerordentlich reich bezeichnet. Sie sollte sich vor judaisierenden Irrlehrern schützen, die versuchen würden, die Christen zu verführen. Für die von Gott angekündigte Zeit schwerer Verfolgung wird der Gemeinde Mut zugesprochen. Als Polykarp im Jahr 100 n. Chr. Bischof von Smyrna wurde, hatte die durch die römische Kultur geprägte Stadt rund 100 000 Einwohner; eine für die damalige Zeit beträchtliche Bevölkerung.

Nach zahlreichen Eroberungen und Rückeroberungen fiel Smyrna 1390 an die Muslime unter Sultan Bayezid I. und wurde wenig später in das Osmanische Reich integriert. Bis zu ihrer systematischen Vertreibung 1922 bekannten sich trotzdem mehr als die Hälfte der Bewohner Smyrnas/Izmirs zum christlichen Glauben.

Ein angesehener Gemeindeleiter

Tod des Ignatius von Antiochien

Im Jahr 116 begegnete Polykarp Ignatius, dem Bischof von Antiochien (35–117), der als staatlicher Gefangener nach Rom gebracht wurde, wo er ein Jahr später als Märtyrer starb. 55 Jahre lang trug Polykarp die Verantwortung für die Gemeinde von Smyrna. In ganz Kleinasien schätzte man ihn als Lehrer und Seelsorger. Seine Glaubwürdigkeit beruhte teilweise auch auf der bereits erwähnten Tatsache, dass er einige der Jünger Jesu noch persönlich gekannt hatte und von Johannes in sein Amt eingeführt worden war. Häufig konsultierte man ihn in theologischen und persönlichen Streitfragen.

Einige der von Polykarp über seine Zeit bei dem Jünger Johannes erzählten Ereignisse sind bis in die Gegenwart überliefert worden. So sei es eines Tages zu einem ungeplanten Zusammentreffen zwischen dem alten Johannes und dem gnostischen Irrlehrer Kerinth gekommen: „Als Johannes, der Jünger Jesu, einmal in Ephesus ein Badehaus besuchen wollte und bemerkte, dass Kerinth schon darin war, verließ dieser den Ort umgehend mit den Worten: ‚Lasst uns fliehen! Denn es ist zu befürchten, dass die Badeanstalt einstürzt, weil Kerinth, der Feind der Wahrheit, sich darin befindet.‘“ In Erinnerung an das Vorbild seines Lehrers Johannes mied auch Polykarp nutzlose Diskussionen mit eigenwilligen Sektierern. Bei einer Begegnung mit dem damals einflussreichen Irrlehrer Marcion wurde Polykarp von diesem aufgefordert: „Nimm uns endlich zur Kenntnis!“ Polykarp antwortete darauf wenig schmeichelhaft: „Den Erstgeborenen des Satans kenn ich bereits.“

Brief an die Philipper

In einigen Briefen, die später weite Verbreitung fanden, ermutigt und ermahnt Polykarp die Gemeinden seiner Region. Von diesen Schreiben hat sich bis heute nur sein Brief an die Philipper erhalten. In seinen Formulierungen lehnt sich Polykarp eng an die Briefe des Neuen Testaments an. Das Schreiben umfasst 14 kürzere Kapitel.

Überreste des antiken Philippi

Zuerst lobt er die Christen von Philippi, weil sie an der ursprünglichen Lehre der Apostel festhalten und weil sie ein vorbildliches Leben führen. Insbesondere kümmern sie sich um die verfolgten und die gefangenen Christen. „[Ich freue mich], weil die Wurzel eures Glaubens gefestigt ist, der seit ursprünglichen Zeiten verkündet wird, bis heute fortlebt und Früchte bringt für unseren Herrn Jesus Christus, der es auf sich nahm, für unsere Sünden bis in den Tod zu gehen, den Gott auferweckt hat.“ Die Gemeindeglieder sollten darauf achten, nicht blind den gesellschaftlichen Moden zu folgen. Stattdessen sollten sie sich am Vorbild Jesu Christi orientieren. Immer wieder nimmt Polykarp in seinem Brief Gedanken des Neuen Testaments wörtlich oder indirekt auf. „Der aber, der unseren Herrn Jesus Christus von den Toten erweckt hat, wird auch uns auferwecken, wenn wir seinen Willen tun und in seinen Geboten wandeln und lieben, was er geliebt hat; wenn wir uns fernhalten von jeder Ungerechtigkeit, von Habsucht, Geldgier, übler Rede, falschem Zeugnis; wenn wir Böses nicht mit Bösem vergelten oder Schmähung nicht mit Schmähung […].“

In Hinsicht auf Autorität und Inspiration unterscheidet Polykarp deutlich zwischen seinen eigenen Gedanken und den Schriften der Apostel: „Denn weder ich noch sonst einer meinesgleichen kann der Weisheit des seligen und berühmten Paulus gleichkommen, der persönlich unter euch weilte und die damals lebenden Christen genau und untrüglich unterrichtete im Worte der Wahrheit.“ Die Autoren des Neuen Testamentes waren für Polykarp unmittelbar von Gott inspiriert. Ihre Aussagen sind wahrhaftige „Worte Gottes“. In seinen eigenen Ausführungen orientierte sich Polykarp an ihnen und zitierte die Schriften der Apostel zur Untermauerung einer Aussage.

Auch damals schon strebten, wenig überraschend, zahlreiche Christen zu materiellem Wohlstand. „Der Anfang aller Übel ist die Geldgier. Wir wissen doch alle, dass wir nichts mitgebracht haben in diese Welt noch etwas mit hinausnehmen werden.“ Immer wieder verwies Polykarp dann in diesem Zusammenhang auf das ewige Leben und auf das Leiden armer Christen.

Die Männer werden von Polykarp in seinem Brief ermahnt, ihre Ehefrauen im Glauben zu unterrichten und sie daran zu erinnern, ihre Kinder gut zu erziehen sowie gottesfürchtig zu leben. Alle sollen sich im Reden und Leben an ihrem Herrn Jesus Christus orientieren: „Folgt dem Beispiel des Herrn. Bleibt fest und unveränderlich im Glauben, […] in gegenseitiger Liebe, in Wahrheit geeint! Dienet einander mit der Sanftmut des Herrn. Verachtet niemanden!“

Diakone sollen „untadelig leben […], als Diener Gottes und Christi, nicht als Diener der Menschen; auch nicht als Verleumder, nicht doppelzüngig, nicht geldgierig, enthaltsam in allen Dingen, wohlwollend, besorgt, wandelnd nach der Wahrheit des Herrn […]“. Dann warnt Polykarp die jungen Männer vor den „Begierden der Welt“. Unter anderem erwähnt er in diesem Zusammenhang die Gefahren praktizierter Homosexualität und die Prostitution.

Polykarp macht die Gemeinde außerdem auf rhetorisch gut argumentierende Prediger aufmerksam, „die heuchlerisch den Namen des Herrn tragen und auf diese Weise unbedachtsame Menschen verführen“. Falsche, sich fromm gebende Personen drängten damals offensichtlich in einflussreiche Leitungspositionen und versuchten, die Gemeinde mit ihren philosophischen Überlegungen zu beeindrucken.

Polykarp warnt in diesem Zusammenhang auch vor denen, die die Menschlichkeit Jesu leugnen oder die Vergebung durch seinen Tod am Kreuz. Viele selbsternannte Lehrer versuchten damals offensichtlich, die Gemeinde in Philippi zu verführen. Doch Polykarp ermutigt die Gläubigen, bei der zuverlässigen Lehre Jesu zu bleiben, wie sie durch die Apostel überliefert wurde. „Deshalb wollen wir das leere Gerede der großen Menge und die falschen Behauptungen getrost beiseitelassen und uns der von Anfang an überlieferten Lehre zuwenden.“

Polykarp

Vehement spricht sich Polykarp gegen Versuche aus, Sünde generell zu leugnen oder durch eigene Leistungen Vergebung erhalten zu wollen. Die echte Gemeinde vertraut allein auf „Jesus Christus, der unsere Sünden an seinem eigenen Leibe ans Kreuz getragen, der keine Sünde getan und in dessen Mund kein Betrug gefunden wurde. Unseretwegen hat er alles auf sich genommen, damit wir in ihm das ewige Leben haben.“

Gläubige sollen sich nicht durch äußeren Schein und große Worte beeindrucken lassen, sondern Verantwortliche auswählen, die den biblischen Kriterien der Ältestenschaft (Presbyter) entsprechen. Älteste „sollen wohlwollend sein und barmherzig gegen alle. Sie sollen die Verirrten zurückführen, alle Kranken besuchen, voll Sorge sein für die Witwen, die Waisen und die Armen; […]. Sie sollen frei sein von jedem Zorn, von Parteilichkeit, von ungerechtem Urteil. Jede Geldgier soll ihnen fremd sein. Sie sollen nicht leichtgläubig sein und nicht zu streng im Urteil gegen Sünder, weil sie wissen, dass wir alle an unserer Schuld zu tragen haben.“ Besonders spricht Polykarp den Fall des Ältesten Valens an, der einerseits zwar fromm geredet, andererseits aber nicht so gelebt hat. Unter anderem sei er der Habgier zum Opfer gefallen.

Als Vorbilder erinnert Polykarp an die Märtyrer, die selbst angesichts grausamer Verfolgung treu und geduldig an ihrem Glauben festgehalten haben. Ganz im Einklang mit der Predigt Jesu fordert er dazu auf, die Verfolger nicht etwa zu beschimpfen und zu bekämpfen, sondern mit guter Absicht für sie zu beten: „Betet auch für die Könige und alle Machthaber und Fürsten und für die, die euch verfolgen und hassen und auch für die Feinde des Kreuzes.“

Streit um Ostern

Nachdem man sich nicht über den „richtigen“ Ostertermin einigen konnte, reiste Polykarp 155 als Vertreter der kleinasiatischen Christen in die Hauptstadt, um sich dort mit Aniket (92–166), dem Bischof von Rom, zu besprechen. In Kleinasien verwies man auf die Anweisungen des Apostels Johannes und feierte Ostern nach dem jüdischen Kalender am 14. Nisan, unabhängig vom jeweiligen Wochentag. Im westlichen Teil des Römischen Reiches hingegen wollte man sich so weit wie möglich von allen jüdischen Bräuchen distanzieren und bestimmte deshalb den Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond als Termin der Auferstehungsfeier Jesu Christi. Trotz intensiver Diskussionen konnten sich die Kontrahenten damals nicht einigen, sodass vorerst jeder bei seiner eigenen Regelung blieb. 40 Jahre später griff Viktor von Rom die Differenzen um den korrekten Ostertermin erneut auf; abermals ohne eine allgemein akzeptierte Regelung. Erst auf dem Konzil von Nicäa (325) wurde offiziell die westliche Berechnung zum verpflichtenden Standard erklärt.

Christenverfolgung in Smyrna

Bei seiner Rückkehr nach Smyrna fand Polykarp seine Stadt in Aufruhr (155). Während der Herrschaft des Kaisers Antoninus Pius (86–161) kam es zu schweren, zumeist allerdings nur regionalen Christenverfolgungen. In breiter Öffentlichkeit wurde den Gläubigen unter anderem vorgeworfen, sie würden Inzest betreiben und kleine Kinder töten, um sie anschließend zu verzehren. Durch ihren Abfall von den etablierten Göttern trügen sie die Verantwortung für zahlreiche Naturkatastrophen usw. Schließlich kam es zu ersten ungeordneten Übergriffen gegen die Christen von Smyrna. Dann brach eine regelrechte Christenverfolgung los, die auch von staatlichen Stellen gedeckt wurde.1

„Die Gläubigen wurden dermaßen mit Geißeln zerfleischt, dass man bis auf die Adern und Blutgefäße und sogar in ihrem Innern den Bau ihres Körpers sehen konnte. Doch sie ertrugen diese Qualen geduldig. Selbst die Zuschauer wurden dabei von Mitleid ergriffen und weinten.“

Sogar angesichts des irdischen Flammentodes stand vielen Christen das Feuer der Hölle abschreckend vor Augen. Lieber wollten sie jetzt für ihren Glauben sterben, als ihr Leben durch die Verleugnung Jesu Christi kurzzeitig zu verlängern, um dann möglicherweise ewig von Gott getrennt zu sein (vgl. Mt 10,33).

Christen werden gefangen genommen

Manche Christen, die ihren Glauben trotz Drohungen nicht aufgeben wollten, wurden über scharfkantige Muscheln gewälzt. Andere sollten mit bloßen Händen gegen wilde Tiere kämpfen. Noch bis kurz vor dem Tod lockte die verführerische Option, Jesus zu verleugnen. Selbst wer noch im letzten Moment seinem Glauben absagte und den römischen Göttern opferte, der wurde begnadigt. Dass kaum einer der Christen während ihrer Folterungen schrie oder stöhnte, wurde auf den übernatürlichen Beistand Gottes zurückgeführt. Viele der Zuschauer konnten sich das nicht erklären und waren fasziniert von der übermenschlichen Standhaftigkeit dieser Christen.

Ein gläubiger Phrygier namens Quintus geriet angesichts der geifernden Bestien dermaßen in Panik, dass er angstvoll seinem Glauben absagte. Auch einige andere Christen, die sich zur Gemeinde von Smyrna zählten, hielten den Drohungen nicht stand. Die meisten jedoch ließen sich nicht einschüchtern und waren eher bereit zu sterben, als ihren Glauben an Jesus Christus zu verleugnen.

Ein alter Christ namens Germanicus ermutigte die verunsicherten Gläubigen durch seine Ruhe und Standhaftigkeit. „Als ihn der Statthalter überreden wollte und sagte, er habe Mitleid mit seinem Alter, reizte er das Tier vorsätzlich gegen sich, damit er umso schneller von diesem gottlosen und ungerechten Leben befreit würde.“ Von den Tieren zerfetzt starb er innerhalb weniger Minuten. Noch zehn weitere Christen wurden daraufhin in Smyrna grausam getötet.

Manche der Zuschauer waren beeindruckt, andere verunsichert. Einige fühlten sich provoziert, weil die Christen nicht vor Furcht zitterten und endlich ihrem Glauben abschworen. Man empfand die Christen als Feinde der althergebrachten Tradition. Diese Leute wollten an Polykarp, dem stadtbekannten Leiter der Gemeinde, ein Exempel statuieren. Lautstark forderte der Mob: „Weg mit den Gottlosen! Man suche den Polykarp!“

Polykarps Gefangennahme

Polykarp, den man über die Suche nach ihm informiert hatte, meinte darin den Willen Gottes zu erkennen. Erst wollte er sich sofort stellen. Dann überredeten ihn seine Glaubensgeschwister, doch noch zu fliehen, weil er lebendig der Gemeinde mehr nutzen könne als tot. Man versteckte Polykarp auf einem Landgut außerhalb der Stadt. Mit einigen Begleitern betete er Tag und Nacht für die in Smyrna auf ihren Prozess wartenden Christen. Drei Tage, bevor er schließlich aufgespürt und gefangen genommen wurde, sah Polykarp im Traum sein Kopfkissen in Flammen aufgehen. Das deutete er als Ankündigung Gottes und teilte seinen Begleitern mit: „Ich muss lebendig verbrannt werden.“ Aus seiner Sicht gewährte Gott ihm eine Zeit der inneren Vorbereitung für die kommenden Herausforderungen. In den nächsten Tagen zog die Gruppe der Christen in ein anderes Haus, um nicht so leicht entdeckt werden zu können.

Inzwischen hatte man zwei Sklaven aus dem Umfeld des Polykarp gefangen genommen und gefoltert. Schlussendlich verrieten einer von ihnen dem Irenarch (Friedensrichter) Herodes den Aufenthaltsort des Bischofs. Mit dem jungen, unglücklichen Sklaven und einer Abteilung der Reiterei zog man am nächsten Tag, einem Freitag, los, um Polykarp zu verhaften. „Sie kamen zu später Stunde an und fanden ihn im oberen Stockwerk eines kleinen Hauses. Von dort hätte er weitgehend problemlos an eine andere Stelle fliehen können, aber er wollte es nicht und sagte: ‚Der Wille Gottes geschehe!‘“

Polykarp kam aus seinem Zimmer herunter, um freundlich mit den Soldaten zu reden. Diese waren erstaunt über sein hohes Alter und beeindruckt von der inneren Ruhe, mit der er ihnen begegnete. Einige scheuten sich, einen so schwachen Greis festzunehmen. Schließlich verhandelte er mit dem Anführer der Gruppe. Polykarp ließ den Bewaffneten eine reichhaltige Mahlzeit vorsetzen und erbat für sich eine letzte Stunde, die er im Gebet verbringen wollte. In der Gemeinschaft mit Gott bat er um übernatürliche Festigkeit für die Mitglieder seiner Gemeinde, die währenddessen für ihren Glauben im Gefängnis saßen, und er bat Gott um Kraft für das Martyrium, das ihm nun unzweifelhaft bevorstehen würde.

Schlussendlich setzte man Polykarp auf einen Esel und begab sich zurück zur Stadt. Der inzwischen benachrichtigte Irenarch Herodes und dessen Vater Niketes kamen der Truppe mit einem Wagen entgegen. Die beiden luden Polykarp freundlich ein, mit ihnen in der bequemen Kutsche zu fahren. Die Beamten wollten es dem alten Bischof so leicht wie möglich machen. Außerdem befürchteten sie, die Bevölkerung könne mit dem ehrwürdigen alten Mann womöglich Mitleid bekommen, sodass sie in der Öffentlichkeit als herzlose Folterknechte dastehen könnten. Deshalb versuchten sie ihn auch mit schmeichelnden Worten zur Aufgabe seines Glaubens zu überreden: „Was ist denn so schlimm daran, ‚Kyrios Caesar‘ [‚Caesar ist Herr/Gott‘] zu sagen, zu opfern und sich dadurch das Leben zu retten?“2 Erst schwieg Polykarp, dann antwortete er: „Ich bin nicht dazu bereit, das zu tun, was ihr mir ratet.“ Der Irenarch ärgerte sich fürchterlich darüber, dass Polykarp sein Entgegenkommen so deutlich ablehnte. Er begann ihn zu beschimpfen und stieß ihn bei ihrer Ankunft in Smyrna so heftig aus der Kutsche, dass der Bischof sich dabei das Schienbein brach.

Prozess vor der Menschenmenge

Als er vor die blutlüsterne Menge und den Prokonsul Statius Quadratus zur Arena geführt wurde, meinte Polykarp eine Stimme vom Himmel zu hören, die ihm zusprach: „Nur Mut, Polykarp, sei ein Mann Gottes!“ Zuerst verstand man auf dem Platz wegen des Grölens der Menge kein Wort. Als sich der Lärm etwas gelegt hatte, wandte sich der Statthalter an den Gefangenen. Auch er versuchte, Polykarp mit logischen Gründen zu überreden, den Kaiser als Gott zu verehren. Seinen persönlichen Glauben könne er dabei durchaus behalten, wurde ihm nahegelegt. Es gehe lediglich um einen Akt staatlicher Loyalität. „Nimm Rücksicht auf dein hohes Alter!“, versuchte ihn der Richter umzustimmen. Schließlich forderte er ungeduldig: „Schwöre beim Glück des Kaisers. Ändere deine Gesinnung. Sprich: Fort mit den Gottlosen [den Christen]!“ Polykarp wandte sich an die nach Blut lechzenden Zuschauer und rief: „Fort mit den Gottlosen!“ Diese fühlten sich zu Recht weiter provoziert und begannen wieder laut zu schreien. Das hatte der Prokonsul natürlich nicht beabsichtigt. Also präzisierte er seine Forderung: „Schwöre endlich und ich werde dich freilassen! Lästere deinen Christus!“ Polykarp antwortete ihm mit fester Stimme: „Schon sechsundachtzig Jahre diene ich ihm, und er hat mir kein Leid getan. Wie kann ich meinen König, der mich erlöst hat, lästern?“

Der Statthalter wollte sich auf keine weitere Diskussion einlassen und drängte erneut: „Schwöre beim Glück des Kaisers!“ Polykarp entgegnete mutig: „Vernimm mein offenes Bekenntnis: Ich bin Christ. Willst du die christliche Lehre kennenlernen, dann machen wir einen Termin, um darüber zu sprechen.“ Der Prokonsul war nun äußerst verärgert: „Das dumme Volk kannst du vielleicht mit diesen Reden überzeugen, mich aber nicht!“ Polykarp: „Dir hätte ich gern den christlichen Glauben erklärt, um dir meine Ehrerbietung zu zeigen. Bei uns Christen lehrt man nämlich, allen von Gott eingesetzten Fürsten und Beamten die ihnen gebührende Ehre zu erweisen.“

Polykarps Verhandlung und Hinrichtung

Um das Gespräch abzukürzen, drohte der Statthalter Polykarp jetzt unzweideutig mit einem grausamen Tod. „Die wilden Tiere stehen mir zur Verfügung. Ihnen werde ich dich vorwerfen lassen, wenn du jetzt nicht nachgibst.“ Polykarp, der bereits wusste, worauf das alles letztendlich hinauslaufen würde, antwortete unbeeindruckt: „Lass sie kommen. Es ist unmöglich, wieder zum Götzendienst zurückzukehren, wenn man einmal den lebendigen Gott kennengelernt hat.“ Der Beamte versuchte es noch ein letztes Mal: „Wenn du dir aus den wilden Tieren nichts machst und uneinsichtig bleibst, dann lasse ich dich im Feuer verbrennen.“ Polykarp nutzte die Gelegenheit für eine mahnende Kurzpredigt: „Du drohst mir mit einem Feuer, das nur kurze Zeit brennt und bald wieder erlischt. Du kennst wohl nicht das Feuer des kommenden göttlichen Gerichts und der ewigen Strafe, das die Gottlosen treffen wird. Doch warum zögerst du noch? Hole herbei, was du willst!“

Damit hatte der Prokonsul nicht gerechnet. Er war davon ausgegangen, den Greis schnell zur Aufgabe bewegen zu können. Nachdem sich das nun als Trugschluss herausgestellt hatte, verurteilte er Polykarp zum Tod. Die Menge der Zuschauer, unter ihnen auch viele Juden, forderte seine sofortige Hinrichtung. Man rief: „Dieser ist der Vater der Christen in Kleinasien, der Vernichter unserer Götter, der viele Leute vom Opfern und vom Tempeldienst abhält!“ Da die Tierhetzen schon beendet waren, beschloss man, Polykarp zu verbrennen. Schnell trugen die Anwesenden Holz und Reisig auf dem Platz zusammen, das man aus den nahegelegenen Bädern und Werkstätten holte.

Polykarps Hinrichtung und Tod

Als genügend Brennmaterial beisammen war, zog sich Polykarp bis auf die Unterwäsche aus und man begann, das Holz um ihn herum aufzuschichten. Als ihn die Soldaten noch annageln wollten, damit er später nicht mehr vor Schmerzen aus den Flammen springen konnte, lehnte er ab: „Lasst mich so wie ich bin! Denn der, welcher mich für das Feuer bestimmt hat, wird mir auch die Kraft geben, ohne eine zusätzliche Sicherung unbeweglich auf dem Scheiterhaufen stehen zu bleiben.“ Schließlich verzichteten die Soldaten auf Nägel und Stricke.

Während man das Feuer schon entzündete, begann Polykarp zu beten: „O Vater deines geliebten und gepriesenen Sohnes Jesus Christus, der uns die Erkenntnis von dir vermittelt hat. […] Ich danke dir, dass du mich als würdig betrachtest für diesen Tag und diese Stunde, sodass ich in die Schar der Märtyrer aufgenommen werde […], um, wenn es so weit ist, seelisch und körperlich in der Unvergänglichkeit des Geistes zu ewigem Leben aufzuerstehen.“ Schnell breiteten sich die Flammen in dem trockenen Holz aus. Zuerst schien es so, als könnte das Feuer Polykarp nichts anhaben. Er verbrannte nicht. Statt eines Brandgeruchs duftete es, nach Auskunft der heimlich anwesenden Christen, seltsamerweise nach Weihrauch und kostbaren Gewürzen. Als der Bischof nicht schnell genug starb, erstach ihn einer der dabeistehenden Soldaten mit dem Schwert. Das herausspritzende Blut löschte einen Teil des Feuers.

Polykarp von Smyrna starb am 22. oder 23. Februar des Jahres 155 bzw. 156. Nachdem das Feuer ganz erloschen war, baten einige Christen Niketes, den Vater des Irenarchen Herodes, um die verkohlten Überreste des Bischofs. Von der Gemeinde wurden diese Ereignisse schriftlich festgehalten, um auch anderen Christen Mut zu machen, in der Verfolgung ebenfalls treu zu ihrem Herrn Jesus Christus zu stehen. „Auf diese Weise kamen wir in den Besitz seiner Gebeine, die uns wertvoller sind als Edelsteine und kostbarer als Gold. Wir bestatteten dieselben an einer geeigneten Stelle, wo wir uns regelmäßig mit Jubel und Freude versammelten, um […] den Tag seines Martyriums und seiner [geistlichen] Geburt zu feiern zur Erinnerung an die, welche uns im Kampf des Glaubens als Vorbilder vorangegangen sind.“ Das Grab des mutigen Glaubenszeugen befindet sich auf dem Berg Mustasia nahe bei Smyrna. Einige körperliche Überreste Polykarps (Reliquien) werden heute in Sant'Ambrogio della Massima in Rom aufbewahrt.

Polykarps Grab

Ausgewählte Literaturhinweise

Das Martyrium des Hl. Polykarp, in: Bibliothek der Kirchenväter, Reihe 1, Band 14: Frühchristliche Apologeten und Märtyrerakten 2, Kösel Verlag, Kempten/München 1913, S. 297-308

Gerd Buschmann, Hrsg.: Das Martyrium des Polykarp. Übersetzt und erklärt, Kommentar zu den Apostolischen Vätern (KAV), Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1998

Polykarp von Smyrna: Brief an die Gemeinde von Philippi, aus dem Griechischen übersetzt von Franz Zeller, Bibliothek der Kirchenväter, Reihe 1, Band 35: Die Apostolischen Väter, Kösel Verlag, Kempten/München 1918

Frederick W. Weidmann: Polycarp and John: The Harris Fragments and Their Challenge to the Literary Traditions, University of Notre Dame Press, Chicago/USA 2010

Ansätze zum Weiterdenken

Für Christen steht und fällt ihr Glaube mit der Zuverlässigkeit der biblischen Überlieferung. Wenn Jesus wirklich all die außerordentlichen Wunder getan hat, die im Neuen Testament berichtet werden, und wenn er tatsächlich nach drei Tagen wieder lebendig wurde, dann gibt es allen Grund, seinen Zusagen bezüglich Sündenvergebung und ewigem Leben zu vertrauen. Wenn sich all diese Berichte aber lediglich als fromme Fantasie späterer Generationen erweisen sollten, dann bleibt der Mensch mit seinen Problemen und seiner Ungewissheit letztlich alleine. Solche Geschichten können dann zwar positive Emotionen wecken, sie können aber nicht die Wirklichkeit verändern. Polykarp ist in diesem Zusammenhang eine äußerst wichtige Verbindungsperson zwischen den von Jesus berufenen Aposteln und der weiteren Kirchengeschichte. Polykarp kannte den Jünger Johannes persönlich und überlieferte dessen absolute Glaubwürdigkeit für die Nachwelt. Damit bestätigte er gleichzeitig auch die Authentizität der anderen Schriften des Neuen Testaments. Seine mit dem eigenen Tod beglaubigten Aussagen stärken bis heute das begründete Vertrauen auf die Worte Jesu und seiner Jünger.

Viele Autoritäten streiten im Leben eines Menschen um Aufmerksamkeit: die Erziehung der Eltern, die Forderungen des Staates, die Erwartungen der Freunde und die scheinbar selbstverständlichen Überzeugungen des gerade vorherrschenden Zeitgeistes. Christen wollen sich darüber hinaus an den in der Bibel festgehaltenen Worten Gottes orientieren. Oft widersprechen sich die Forderungen dieser Autoritäten und man muss entscheiden, woran man sich schlussendlich wirklich orientiert. Im Allgemeinen werden Christen in der Bibel aufgefordert, den Eltern und dem Staat zu gehorchen. Kommt es aber zu einem unüberwindlichen Konflikt, dann sollen die Gläubigen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das kann durchaus viel kosten, wie Polykarp am eigenen Leib erfahren musste. Weil er nicht bereit war, den Kaiser als Gott anzuerkennen, verlor er sein Leben. Nicht nur in solchen ultimativen Konflikten, sondern auch in vielen kleineren Fragen des Alltags muss sich der Christ immer wieder der Frage stellen, ob er wirklich bereit ist, Gottes Forderungen zu entsprechen, auch wenn das für ihn persönliche Nachteile mit sich bringt. Oft stehen auch heute Erwartungen der Freunde, der Gesellschaft oder der gerade aktuellen Lebensweise in deutlicher Spannung zu den Aussagen Gottes in der Bibel. Ohne immer gleich zwischen Leben und Tod wählen zu müssen wie Polykarp, stehen Christen häufig vor der Entscheidung, wem sie am Ende wirklich vertrauen.

Besonders beeindruckend ist es natürlich, das Eingreifen Gottes unmittelbar mitzuerleben. Viele Menschen können von aussichtslosen Situationen in ihrem Leben erzählen, in denen Gott auf ganz erstaunliche Weise eingegriffen hat. Beeindruckend sind auch die Berichte glaubwürdiger Menschen aus Vergangenheit und Gegenwart, die spektakuläre Wunder erlebt haben. So etwas ermutigt, versetzt ins Staunen und weckt spontane Dankbarkeit. Wie es im Leben aber so läuft, verblassen vergangene Erfahrungen schnell. Gewöhnlich schleichen sich mit der Zeit gewisse Zweifel ein, ob das Erlebte wirklich so wunderbar gewesen ist, wie ursprünglich angenommen. Jede Krise fordert dann wieder ganz neu zum Vertrauen heraus, weil man eben noch nicht sicher weiß, wie es diesmal ausgehen wird. Polykarp war sich sogar ziemlich sicher, dass Gott ihn nicht vor dem Tod retten würde. Wie sich dann zeigte, rechnete er vollkommen zu Recht mit seinem grausamen Tod, den Gott trotz der echten Frömmigkeit seines geistlichen Kindes bereitwillig zuließ. Wie Polykarp aber selbst bekannte, war es für ihn eine große Hilfe, sich an all die Jahre zu erinnern, in denen Gott ihm beigestanden und ihn treu begleitet hatte. Daraus schöpfte er die Kraft, auch in dieser letzten, schweren Herausforderung an seinem Erlöser festzuhalten. Diese Erinnerung an das Eingreifen Gottes im eigenen Leben kann Christen auch heute helfen, wenn sie wieder einmal mühsame oder sogar scheinbar aussichtslose Phasen durchleben. Es ist wichtig, aus der Vergangenheit mit Gott Kraft für die Herausforderungen der Gegenwart und der Zukunft zu schöpfen.

Menschen sind Gemeinschaftswesen, sie leben nicht allein und vollkommen isoliert für sich. Einerseits wird jeder von seiner Umgebung beeinflusst, indem er entweder die Vorstellungen anderer übernimmt oder sich bewusst von ihnen distanziert. Andererseits beeinflusst man selbst das Denken und Verhalten der Menschen aus seiner Umgebung, ob man das nun beabsichtigt oder nicht. In gewisser Weise ist damit jeder ein Vorbild, entweder ein gutes oder ein schlechtes. Polykarp war sich vollkommen darüber im Klaren, dass sein Verhalten vor Gericht nicht nur ihn selbst betraf, sondern auch von allen Freunden und Feinden des Glaubens aufmerksam beobachtet wurde. Wenn er nun als Leiter der Gemeinde von Smyrna seinem Glauben abgeschworen hätte, dann wäre das ein tragisches Signal für viele zweifelnde Christen gewesen, es ihrem Pastor gleichzutun. Polykarps konsequentes Auftreten und sein deutliches Bekenntnis zu Jesus Christus ermutigten die übrige Gemeinde, trotz aller Verfolgung treu am Glauben festzuhalten. Dieses Verhalten fordert Christen heute heraus, sich ihrer Verantwortung als geistliches Vorbild bewusst zu sein. Mit einem falschen Verhalten schaden sie nicht nur ihrer eigenen Beziehung zu Gott, sondern als negatives Vorbild auch anderen Gläubigen.

1In den Märtyrerakten und in der Kirchengeschichte des Eusebius von Cäsarea (260-339) finden sich Aufzeichnungen über die Ereignisse, die zum Tod Polykarps führten.

2Den griechischen Titel Kyrios (Herr, Herrscher) verwendeten die ersten Christen exklusiv für Gott und für Jesus Christus. Mit dieser Bezeichnung wurden in ihrem historischen Umfeld häufig auch Götter und eben der Kaiser angesprochen, den man als gottgleich betrachtete. Die Christen waren durchaus bereit, dem Staat gehorsam zu sein. Sie weigerten sich aber, den Kaiser mit dem Titel Kyrios zu verehren und ihn damit auf eine Stufe mit Gott zu stellen. Aus ihrer Sicht war so etwas streng verbotene Abgötterei. Das an dieser Stelle geforderte Opfer bestand zumeist in einem kleinen Stück Weihrauch, das man vor dem Bild des Kaisers in eine Schale mit glühenden Kohlen warf. Damit erkannte man ihn auch in der Praxis als Gott an.

2

Johannes von Monte Corvino

(1246–1328)

Christen im mittelalterlichen China

Kaum jemand verbindet China sofort mit dem christlichen Glauben. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts ist zwar trotz massiver kommunistischer Unterdrückung die christliche Untergrundkirche des Landes bis auf rund 60 Millionen Mitglieder gewachsen. Vorher aber, so hat man nicht ganz unbegründet den Eindruck, prägten vor allem Buddhismus, Konfuzianismus und Taoismus die Glaubenswelt der Chinesen. Das trifft allerdings nur teilweise zu. Erste nestorianische Christen kamen bereits im 5./6. Jahrhundert nach Asien.3 Im 13. Jahrhundert entstanden durch die Arbeit franziskanischer Missionare zahlreiche christliche Gemeinden im „Land der Mitte“. Ermöglicht wurde diese Entwicklung u. a. durch die erstaunliche religiöse Toleranz der damaligen mongolischen Herrscher.

Leben in Zeiten der Angst

Mitte des 13. Jahrhunderts gab es in Europa eine nicht ganz unbegründete Angst vor den Mongolen. Innerhalb weniger Jahre hatten die Kämpfer aus der asiatischen Steppe ganz Osteuropa erobert und kolonialisiert. Ab 1209 hatte der bis dahin unbedeutende Steppenfürst Temüdschin (später: Dschingis Khan) damit begonnen, die Mongolenstämme Innerasiens zu vereinen und die umliegenden Reiche zu erobern. Unter anderem besiegte er die Katai im Norden Chinas und machte deren Hauptstadt Kambaluk (heute Peking) zu seinem Regierungssitz. Nach dem Tod Dschingis-Khans wurde sein Sohn Ogedei oberster Herrscher der Mongolen. Innerhalb kürzester Zeit stürmten seine Heere in den Westen. Kein Land war in der Lage, die Truppen der Mongolen aufzuhalten. Sie eroberten die Gebiete des heutigen Russlands, der Ukraine sowie Polens und standen schließlich in Deutschland. Auch hier besiegten sie die unter der Leitung Herzog Heinrichs II. kämpfenden Ritter scheinbar ohne größere Anstrengungen.

Bogenschützen der Mongolen

Schon plante man einen Kreuzzug, in dem sich alle christlich geprägten Reiche Europas im Kampf gegen die Mongolen zusammenschließen sollten. Doch so schnell wie sie gekommen waren, zogen sich die asiatischen Eroberer 1242 auch wieder zurück, nachdem ihr Anführer, Großkhan Ogedei, plötzlich gestorben war. Vorher jedoch sandte der Papst Boten in die 5000 Kilometer entfernte Hauptstadt der Mongolen, die den Spielraum für mögliche Verhandlungen ausloten sollten. Nach viermonatiger, anstrengender Reise waren sie am beeindruckenden Hof des Khans angekommen. Aufgrund ihrer einfachen Mönchskleidung und der fehlenden Geschenke wurden sie dort allerdings nicht ganz ernst genommen. Ihrerseits waren sie überwältigt von der Pracht und Macht des mongolischen Herrschers. 1247 kehrten die Botschafter des Papstes zurück. In einem offiziellen Schreiben weigerte sich der Großkhan, Christ zu werden, verwies auf die Überlegenheit der eigenen Götter und kündigte an, Europa demnächst zu erobern und zu unterwerfen.

Berufung in die Mission

Johannes wurde 1246 im süditalienischen Corvino geboren. Die Region gehörte zu dem vom deutschen Kaiser Friedrich II. gegründeten Königreich Sizilien. Die wohlhabenden Eltern ließen ihren Sohn in der nahen Provinzhauptstadt Salerno Medizin studieren. Kurze Zeit später wechselte er an die Universität von Neapel. Neben Medizin widmete er sich hier dem Jurastudium und der Philosophie. In der multikulturellen Stadt lernte Johannes Griechen, Italiener, Normannen, Deutsche und Franzosen kennen. Hier beobachtete man auch aufmerksam die Entwicklungen in den nicht weit entfernten islamischen Reichen.

Schon kurz nach dem Tod Mohammeds (632) hatten die Heere des Propheten den ganzen Nahen Osten und Nordafrika erobert. Christen wurden erst toleriert, dann schikaniert und schließlich offen unterdrückt. Diese alarmierenden Nachrichten über die prekäre Lage der orientalischen Christen führten schließlich zum ersten Kreuzzug, der mit der Rückeroberung Jerusalems endete (1099). Doch nur wenige Jahrzehnte später etablierte sich mit den ägyptischen Mamelucken eine neue islamische Großmacht. Unter Baibars (1223–1277)4 drängten sie nicht nur die Kreuzfahrer zurück, sondern besiegten in Syrien auch die Mongolen (1260). Für die in dieser Region lebenden Christen brach erneut eine Zeit schwerer Verfolgung an. Zahllose Gläubige wurden vertrieben oder gezwungen, Muslime zu werden. Kirchen wurden zerstört und Bibeln verbrannt. Sogar Teile von Spanien waren zwischen 711 und 1492 von Muslimen beherrscht.

Johannes von Monte Corvino

Christliche Studenten in Italien debattierten zu dieser Zeit vor allem über die schwierige politische Lage. Von allen Seiten fühlte man sich durch feindliche Großmächte bedroht. Vom Osten her verwüsteten mongolische Truppen christliche Länder. Von Süden und Westen her drohten islamische Kämpfer. Angesichts der rücksichtslosen Verfolgung von Christen durch die Mamelucken sympathisierten manche sogar mit den Mongolen. Zwar eroberten diese mit brutaler Gewalt ein Land nach dem anderen. Hatten sie ihre Herrschaft aber erst einmal etabliert, gaben sie sich in religiösen Fragen zumeist recht tolerant. Unter den Studenten gab es verschiedene Fraktionen. Einige wollten mit der Waffe in der Hand für das Christentum in den Kampf ziehen. Andere befürworteten ein strategisches Bündnis mit den Mongolen. Wieder andere meinten, Christen sollten möglichst ganz von der Politik Abstand nehmen und sich vor allem auf die friedliche Predigt des Evangeliums und die praktizierte Nächstenliebe konzentrieren.

Nach Beendigung seines Studiums trat Johannes von Monte Corvino eine gut besoldete Stelle als Richter an. Die alltägliche Arbeit ermüdete ihn allerdings zunehmend. Er hatte den Eindruck, mit seiner Arbeit nicht wirklich zur Ausbreitung von Frieden und Gerechtigkeit beizutragen. Politische Führer erlaubten sich jede Form von Unmoral, Gewalt und Betrug, um ihre Interessen durchzusetzen. Währenddessen sollte Johannes im Namen Gottes kleine Diebe und Räuber hinrichten lassen.

In dieser Zeit kam Johannes in engeren Kontakt mit den damals noch jungen Franziskanern. Ihm imponierten die Berichte über den bescheidenen und authentisch wirkenden Franz von Assisi (1181–1226). Der predigte nicht nur das Evangelium, sondern lebte echte christliche Bescheidenheit. Mitten in Zeiten verbissener Kämpfe und politischer Intrigen zog Franz vollkommen friedlich nach Ägypten. Selbst die Muslime achteten seine Ehrlichkeit und Frömmigkeit. 1220 bot sich ihm dann sogar die Gelegenheit, mit dem Sultan in Ägypten über den christlichen Glauben zu sprechen. Gleichzeitig zogen fünf Franziskaner nach Marokko, um dort mit friedlichen Gesprächen auf Jesus Christus hinzuweisen. Allerdings wurden sie schon nach kurzer Zeit von fanatischen Muslimen ermordet. Trotzdem forderte Franz von Assisi: „Auf, meine Söhne! Verteilt euch über die ganze Erde und predigt das Evangelium!“

Schließlich verabschiedete sich Johannes von seinem sicheren staatlichen Amt und schloss sich dem Orden der Franziskaner an. In den folgenden Jahren studierte er Theologie und zeichnete sich unter seinen geistlichen Brüdern durch Ernsthaftigkeit sowie seine zu Herzen gehenden Predigten aus.

Missionar in Armenien und Persien

Zehn Jahre nach seinem Eintritt in den Orden der Franziskaner wurde Johannes von Monte Corvino beauftragt, als Missionar in den Orient zu ziehen. In Gebieten, die ehemals zum Byzantinischen Reich (Oströmisches Reich) gehörten, gab es zahlreiche orthodoxe Gemeinden.

Nach dem Konzil von Ephesus (431) hatten sich die Nestorianer aus dem Westen zurückgezogen und sehr erfolgreich bis nach Indien und China missioniert. Im Gegensatz zur orthodoxen Kirche sahen sie in Maria nur die Mutter des Menschen Jesus Christus, nicht die „Mutter Gottes“. Aufgrund anderer theologischer Differenzen trennten sich wenig später auch die Armenier unter ihrem Patriarchen Jakob von der westlichen Kirche. Bei ihrem Eroberungszug verbündeten sich die Mongolen mit den christlichen Armeniern, Georgiern und Alanen gegen die Muslime (ab 1258). Nach dem Sieg der Mongolen wurde diesen Völkern deshalb relative staatliche Souveränität und religiöse Freiheit zugestanden.

Johannes wurde nun in den westlichsten Staat der Mongolen ausgesandt. Das Reich von Kipschak erstreckte sich nördlich des Schwarzen und Kaspischen Meeres vom Gebiet des heutigen Ungarn bis an den Ural. Mit dem Einverständnis der Mongolen hatten die Franziskaner hier in den vergangenen Jahrzehnten 17 Missionsstationen aufgebaut. Einige kümmerten sich um die einheimische Bevölkerung, andere wollten die Mongolen vom christlichen Glauben überzeugen. Weitere Franziskaner missionierten unter den dort lebenden Muslimen.

Zuerst schloss sich Johannes von Monte Corvino fünf Franziskanern an, die zum mongolischen Ilkhan nach Persien (heute Iran) reisten. In dem von den Kreuzfahrern regierten Akkon traf er mit dem weitgereisten Wilhelm Rubruk (1215–1270) zusammen. Dieser war 1254/55 im Auftrag Ludwigs IX. in die Mongolei an den Hof des Großkhans Möngke (1209–1259) nach Karakorum gegangen. Seitdem galt er im Westen als Spezialist für die Geografie, Kultur und Religion des Fernen Ostens. Hier erfuhr Johannes vieles über die politischen Rivalitäten zwischen den einzelnen Mongolenreichen, über deren Religionspolitik und die momentanen Beziehungen zu den angrenzenden islamischen Staaten. Rubruk berichtete ebenfalls über das ausgesprochen gute Verhältnis zwischen Christen und Mongolen. Einige mongolische Herrscher hatten sogar christliche Frauen und Ratgeber. Auch ihre gemeinsame Feindschaft gegen muslimische Mächte festigte die freundschaftlichen Beziehungen. Überall, wo islamische Heere mongolisch beherrschte Gebiete erobert hatten, wie beispielsweise in Kleinarmenien, wurden die dort lebenden Christen grausam verfolgt.

Im weiteren Verlauf der Reise trennte man sich. Die franziskanischen Botschafter zogen weiter nach Täbris (Tauris) im heutigen Aserbeidschan, um dort mit dem Ilkhan, dem mongolischen Herrscher der Provinz Persien-Mesopotamien, zu verhandeln. Johannes wollte nach Sivas, der Hauptstadt Kleinarmeniens (heute Türkei). Ausgehend von den 15 Missionsstationen der Franziskaner in dieser Region durchzog er predigend ganz Armenien, Georgien und Aserbeidschan. Häufig wurde er zu Diskussionen an die lokalen Fürstenhöfe eingeladen. Selbst der armenische König Hethum (auch Hayton II.) empfing ihn gern und betrachtete ihn als Freund. Die schon bestehenden Gemeinden nahmen den auswärtigen Prediger gern auf. Die Unterschiede zwischen den Konfessionen traten hier weitgehend zurück.

Dem sprachbegabten Johannes fiel es relativ leicht, die verschiedenen Landessprachen zu lernen, sodass er sich schon bald auch ohne Übersetzer verständlich machen konnte. Seine Bescheidenheit und seine persönliche Frömmigkeit öffneten ihm die Herzen der breiten Bevölkerung. Er begnügte sich mit einer Mönchskutte, Sandalen und einfachem Essen. Auf anderen materiellen Besitz verzichtete er fast völlig. Insgesamt verbrachte er rund zehn Jahre in dieser Region. Nachdem eine kleine christliche Gemeinde in Indien ihn bat, sie in ihrer Missionsarbeit zu unterstützen, plante Johannes, sich mit einigen Brüdern auf den Weg dorthin zu machen. Da König Hethum ihn aber aufforderte, als sein persönlicher Botschafter zu Papst Nikolaus IV. (1227–1292) nach Rom zu gehen, sah er sich gezwungen, sein Vorhaben erst einmal zu verschieben.

Armenischer König Hethum bei verbündeten Mongolen

Neue Informationen aus dem Osten

In Italien berichtete Johannes von Monte Corvino von der Situation der Christen im Osten. Der zu jener Zeit über Persien, Armenien und Georgien herrschende mongolische Ilkhan Arghun gewährte den Christen weitgehende Religionsfreiheit. Sein Vater und direkter Vorgänger, Ilkhan Abaka, bekannte sich erst als Christ und konvertierte dann zum Islam. Unter dem Namen Sultan Achmed inszenierte er eine brutale Christenverfolgung und wollte den Islam zur alleinigen Religion seines Landes machen. Nach dem Herrschaftsantritt seines Sohns Arghun aber konnten Klöster und Kirchen wieder aufgebaut werden. Geflohene Christen kehrten in ihre Dörfer zurück. Inzwischen hatten sich sogar mehrere mongolische Prinzen taufen lassen. Mit den nestorianischen Christen entwickelte sich eine weitgehend harmonische Zusammenarbeit.

Papst Nikolaus IV. (1227-1292) lag die Ausbreitung des Glaubens ganz besonders am Herzen. Vor seinem Amtsantritt war er selbst in Asien tätig gewesen. Ein Viertel der von ihm erhaltenen Schriften beschäftigte sich mit Mission. Unter anderem wandte er sich mehrfach an die persischen Prinzen, um sie vom christlichen Glauben zu überzeugen. Mitte des 13. Jahrhunderts schien die Ausgangssituation der Mission in Persien (heute Iran) äußerst günstig. Viele Menschen aus der einfachen Bevölkerung hatten sich bereits der nestorianischen Kirche angeschlossen. Selbst die regionalen mongolischen Herrscher zeigten sich am christlichen Glauben interessiert.

Der Großkhan als oberster Mongolenfürst stand der christlichen Mission allerdings eher distanziert gegenüber. Die westlichen Mönche Johannes von Plano Carpini und Wilhelm Rubruk hatten 1247 und 1255 keine Genehmigung erhalten, in dessen nordchinesischem Reich zu arbeiten. Sein Nachfolger jedoch, Kublai Khan (1215–1294), lud 1266 durch die venezianischen Kaufleute Niccolò und Maffeo Polo hundert europäische Gelehrte ein, um ihn und sein Volk sachgerecht über den christlichen Glauben zu informieren. Sehr zuvorkommend waren sie nach einer einjährigen Reise am Hof von Kambaluk in Katai (China) empfangen worden.

Christlicher Mongolen-Khan Abaka

Mehr als 17 Jahre verbrachten die Polos bei den Mongolen, nur von einer kurzen Reise nach Europa unterbrochen. Eine regelrechte Freundschaft entwickelte sich zwischen Marco Polo (1254-1324), dem Sohn Niccolòs, und Kublai Khan. Mehrfach wurde der Venezianer mit wichtigen Regierungsaufgaben betraut, die eine mögliche Rückreise nach Italien immer wieder verzögerten. Insgesamt gaben sich die Mongolenherrscher in Glaubensangelegenheiten zumeist sehr tolerant. War man bereit, sich ihren staatlichen Gesetzen unterzuordnen, dann durfte man weitgehend glauben, was man wollte. Immer wieder waren führende nestorianische Christen beim Großkhan zu Gast, um ihm den Inhalt der Bibel und die Grundlagen des christlichen Glaubens vorzustellen.

Kublai Khan

Staatsbesuch beim Khan von Persien

Schon 1271 und 1279 hatte Nikolaus IV. Delegationen in den Fernen Osten auf den Weg gebracht. Beide mussten aufgrund der unsicheren politischen Lage in den zu durchquerenden Ländern aber wieder umkehren, bevor sie den Hof des Großkhans erreichten. Nun wurde unter Johannes von Monte Corvinos Leitung ein weiterer diplomatischer Versuch unternommen. Als päpstlicher Botschafter sollte er nicht nur den Kontakt zwischen West und Ost intensivieren und den Mongolenherrscher für den christlichen Glauben gewinnen. Gleichzeitig wünschte man sich ein militärisches Bündnis gegen die im Nahen Osten immer weiter vorrückenden muslimischen Heere.

Über das noch immer von den Kreuzrittern gehaltene Akkon und das christlich geprägte Armenien gelangte Johannes nach Täbris, in die Hauptstadt des damaligen Persiens (1290). Als mutmaßlicher Vertreter der europäischen Christenheit wurde er vom mongolischen Ilkhan Arghun festlich willkommen geheißen. Die offizielle Empfangshalle repräsentierte den unermesslichen Reichtum des Khans. Überall standen kostbare Gefäße aus Edelmetall, dekoriert mit Perlen und Edelsteinen. Der Boden und die Sitze waren mit Seide und wertvollen Pelzen bedeckt. Der Herrscher war auf einem Thron, umgeben von seinen Ratgebern, Frauen und Kindern. Rund ein Jahr blieb Johannes am Hof der Mongolen in Persien. Der Ilkhan versprach, für den Wiederaufbau der von Muslimen zerstörten Kirchen zu sorgen und den christlichen Predigern alle staatlichen Freiheiten zu gewähren.

Abgesehen von zahlreichen Gesprächen mit Vertretern der mongolischen Oberschicht arbeitete Johannes konsequent auf seine Weiterreise nach China hin. Über die sogenannten „Pfeilreiter“, eine Art mongolischer Expresspost, nahm er Kontakt zu den Vertretern des Großkhans auf. Mit Staffeln von Pferdeboten standen die regionalen mongolischen Fürsten mit ihrer Zentralregierung in ständigem Kontakt. Ein solcher Reiter konnte unter günstigen Bedingungen bis zu 600 Kilometer am Tag zurücklegen. Offizielle Gesandtschaften konnten auf den befestigten Wegen in fünf Monaten die Hauptstadt Kambaluk erreichen.

Lebensgefährliche Reise nach China

Aufgrund kriegerischer Auseinandersetzungen in den dazwischenliegenden Ländern war die an sich gut ausgebaute Verbindung nach Nordchina für größere Gruppen zu jener Zeit jedoch verschlossen. Deshalb entschied sich Johannes von Monte Corvino für den deutlich gefährlicheren Seeweg. Unter günstigen Umständen musste er sich auf eine rund zweijährige Reise gefasst machen. Zuerst zog Johannes 1291 mit wenigen Begleitern von Täbris zur Hafenstadt Ormuz (auch Hormuz genannt) am Persischen Golf. Dort bestieg er ein Boot, um den Indischen Ozean zu überqueren. Mit den relativ ausgereiften europäischen Schiffen waren die hier gebräuchlichen Fahrzeuge allerdings nicht zu vergleichen. Dünne Bretter wurden ohne Eisenbeschläge lediglich mit Holzpflöcken und Seilen zusammengehalten. Das einzige Segel bestand zumeist aus Stroh oder einem Patchwork von Lumpen. Der Stauraum war äußerst eng, die Nahrung mehr als bescheiden. Regelmäßig sanken diese Schiffe mit Mann und Maus oder wurden von Piraten überfallen, die unliebsame Passagiere gewöhnlich ohne große Gewissensbisse ermordeten. Im Schnitt erreichte lediglich die Hälfte der Reisenden lebend ihr Ziel in Indien.

Zitadelle von Täbris

Nach seiner Abfahrt aus Ormuz galt Johannes lange Zeit als vermisst. Fünfzehn Jahre hörte man im Westen nichts mehr von dem sizilianischen Missionar. Die meisten hielten ihn deshalb inzwischen für tot. Als sich die politischen Zustände im Mongolenreich jedoch wieder beruhigt hatten, gelangte ein Brief Corvinos nach Rom. Fünfzehn Jahre nach seiner Abfahrt aus Persien berichtete er darin, wie es ihm in der Zwischenzeit ergangen war. Nach einer abenteuerlichen Überfahrt war Johannes nach Meliapur bei Madras gelangt. Hier hatte er eine kleine Gruppe von Christen getroffen, die sich auf die Missionsarbeit des Apostels Thomas zurückführten. Dreizehn Monate predigte er in der ganzen Umgegend, zumeist mit Übersetzer. Mehr als 100 Inder bekehrten sich in dieser Zeit und ließen sich taufen. Johannes' Mitarbeiter Nikolaus von Pistoia jedoch wurde krank und starb nach wenigen Monaten. Er selbst reiste schließlich unter großen Strapazen und Gefahren weiter nach China, an den Hof des Großkhans.

Sieg des Islam in Persien

Während sich Johannes von Monte Corvino auf seiner abenteuerlichen Reise befand, änderte sich die Situation im Heiligen Land und in Persien dramatisch. Akkon, die letzte Festung der Kreuzritter, wurde von den Mamelucken erobert, womit eine lange Zeit muslimischer Herrschaft über diesen Landstrich begann. Nur wenige Wochen später starb Arghun, der mongolische Herrscher von Persien. In den Wirren um seine Nachfolge kam kurzzeitig auch der christliche Baiku (auch Baydu genannt) an die Macht. Als Zeichen seines Glaubens trug er immer ein Kreuz um den Hals, was wiederum zu Kritik anderer Mongolen führte. Ab 1295 jedoch waren alle folgenden Ilkhane muslimisch.

Mit der Zeit trat der Großteil der mongolischen Oberschicht in Persien zum Islam über. Vorerst tolerierten die Mongolen die unter ihrer Herrschaft lebenden Christen noch. Aufgrund ihrer fehlenden Verbindung nach Europa, einer tödlichen Pestepidemie und dem immer stärker werdenden Druck muslimischer Missionare ging die Zahl der Christen allerdings beständig zurück. Der islamische Mongolenfürst Tamerlan (auch Timur Lenk genannt) verfolgte die Christen offen und rottete sie in Persien fast vollkommen aus. Auch in Georgien und Armenien ermordete er rund die Hälfte der christlichen Bevölkerung. Inzwischen war im fernen China der den Christen gegenüber positiv eingestellte Kublai Khan gestorben, und niemand konnte mit Sicherheit sagen, was das für die dort lebenden Gläubigen bedeuten würde.

Erste Missionserfolge in China

Johannes von Monte Corvino jedenfalls war in der Zwischenzeit gut in Kambaluk, dem heutigen Peking, im Zentrum der mongolischen Macht angekommen und hatte mit seiner Arbeit begonnen. In zahlreichen Gesprächen bemühte er sich, den obersten Mongolenherrscher für den christlichen Glauben zu gewinnen, letztlich jedoch vergeblich. Trotzdem räumte der ihm aber das Recht ein, öffentlich in seinen Ländern zu predigen.

Kambaluk (später Peking)

Die schon seit vielen Jahren in China tätigen nestorianischen Gemeindeleiter allerdings fürchteten die unliebsame Konkurrenz und setzten ein vorläufiges Verbot zum Bau neuer Kirchen durch. Einige nestorianische Geistliche klagten Johannes sogar offiziell beim Großkhan an. Sie unterstellten ihm, in Indien einen christlichen Missionar ermordet und beraubt zu haben. Jetzt würde er betrügerisch unter dessen Namen auftreten und wolle sich unrechtmäßig staatliche Förderungen erschleichen. Aufgrund fehlender Entlastungszeugen sah es zeitweilig danach aus, dass Johannes als Verbrecher hingerichtet würde. Durch die Aussage eines am Mongolenhof wohlbekannten europäischen Kaufmanns, dem Johannes schon in Indien begegnet war, wurde er schlussendlich aber doch noch freigesprochen. Die betrügerischen Ankläger hingegen wurden zur Strafe mit ihren Familien des Landes verwiesen.

Nach neunjähriger aufopferungsvoller Missionsarbeit wurde es Johannes erlaubt, in der Hauptstadt Kambaluk eine eigene Kirche zu errichten, die er mit Bildern biblischer Geschichten ausmalte (1299). Inzwischen bestand die Gemeinde aus mehr als 6000 Personen, die sich trotz der kritischen öffentlichen Stimmung bekehrt hatten. Eine zweite Kirche ganz in der Nähe des Palastes befand sich gerade im Bau. Das Grundstück wurde Johannes von dem frommen Kaufmann Peter Lucalongo geschenkt. Auf dem Gelände entstanden mehrere Wohnungen, Wirtschaftsgebäude, eine Küche und eine Kapelle für 200 Personen. Den Gesang des Gottesdienstes konnte man bis in den Palast des Großkhans hören. Die Gottesdienste wurden zumeist in einheimischer Sprache abgehalten.

Vier Jahre später traf ein deutscher Mönch namens Arnold von Köln ein und unterstützte Johannes in seiner Arbeit (1303). Nach und nach hatte dieser 150 Kinder aus der Sklaverei losgekauft und bei sich aufgenommen. Johannes erteilte ihnen Unterricht und setzte sie zur Gestaltung der Gottesdienste ein. Mit einigen bildete er einen Chor, der seine christlichen Lieder nicht nur in der Kirche, sondern auch vor dem begeisterten Großkhan vortrug. Andere schrieben Bibelteile und Andachtsbücher ab, die in der Gemeinde gebraucht wurden. Schon bald nach seiner Ankunft hatte Johannes nicht nur Uigurisch erlernt, sondern auch den in der Region gesprochenen chinesischen Dialekt. In beide Sprachen hatte er inzwischen sowohl das Neue Testament als auch die Psalmen übersetzt.

Besonders freute sich Johannes über die Bekehrung eines lokalen Fürsten namens Georg von Tenruk. Zwar stammte er aus einer traditionell nestorianischen Familie, doch hatte er selbst bis dahin noch keinen Zugang zum christlichen Glauben gefunden. In den folgenden Jahren unterstützte er die Mission unter seinem Volk massiv und ließ in seiner Residenzstadt auf eigene Kosten eine christliche Kirche bauen.

In regelmäßigen Abständen wurde Johannes auch vom Großkhan empfangen und debattierte mit ihm angeregt über den christlichen Glauben. Bei Hof erhielt er den offiziellen Rang eines Botschafters. Auf Predigtreisen kam er bis nach Indien und taufte dort etwa 100 Personen, nachdem sie sich bekehrt hatten. Boten von äthiopischen5 Christen wandten sich mit der Bitte um Prediger und Seelsorger an Johannes.

Insgesamt gesehen waren zu dieser Zeit viele Asiaten offen für den christlichen Glauben. Die Kenntnis der Bibel war jedoch häufig gering, und es gab nur wenige qualifizierte Missionare, die den Glauben gründlich erklären konnten. „Im Orient sind nämlich sehr viele, die sich Christen nennen und auch an Christus glauben, aber von der Heiligen Schrift und der christlichen Lehre gar nichts wissen. Sie leben einfach dahin, mehr oder weniger wie die Heiden.“ In diesen Jahren eröffneten sich für Johannes weit mehr Arbeitsmöglichkeiten, als er tatsächlich nutzen konnte.

Obwohl er erst 58 Jahre alt war, fühlte sich Johannes bereits alt und ausgelaugt. Dringend bat er in seinem Brief an Papst Clemens V. (1250–1314) um geistlich motivierte und gut ausgebildete Missionare aus Europa, die ihn in seiner umfangreichen Arbeit unterstützen könnten. Die chinesische Bevölkerung war offen für den christlichen Glauben, und der Großkhan gewährte den Christen weitgehende Freiheit. Nur brauchte Johannes weitere zuverlässige Mitarbeiter, um die vielfältigen von Gott gegebenen Möglichkeiten nutzen zu können.