Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Mensch der Macht

Zum Tod von Helmut Kohl

„Das Wort Verräter muss rein“

In bislang geheimen Gesprächsprotokollen rechnet Helmut Kohl mit ehemaligen Weggefährten ab

Der Schatz von Oggersheim

Die CDU und das Ehepaar Kohl streiten um das Erbe des Kanzlers der Einheit

Der Gefangene

Der Kampf um das politische Vermächtnis von Altkanzler Helmut Kohl

In der Kältekammer

Das große Familiendrama im Hause Kohl

Der Kampfsportler

Über Helmut Kohls „Erinnerungen 1930 - 1982“

Herr und Knecht

Die politische Freundschaft zwischen Kohl und Schäuble im Schatten schwarzer Kassen

„So ein Hass wie noch nie“

Protokoll des Bruchs zwischen Kohl und Schäuble

„Sie haben die Verfassung gebrochen“

Auszug aus einer Vernehmung Kohls zum Spendenskandal

Der Bimbes-Kanzler

Das System Helmut Kohl

„Kohl kaputt“

Abschied mit Schimpf und Schande

Gute Fee im bösen Traum

Generalsekretärin Angela Merkel will die Abkehr vom System Kohl

Die verkörperte Entwarnung

Die Ära Kohl

Helmut im Glück

Kanzler Kohls Beitrag zur deutschen Einheit

Aufs Weltpodest geschleudert

Rudolf Augstein über Helmut Kohls Weg zum Staatskanzler

Kanzlers Machtkartell

Wie das System Kohl funktioniert

„Der letzte Dinosaurier“

Zehn Jahre Kanzler Kohl

Die Hoffnung heißt Germanija

Kanzler Kohls erfolgreiche Gespräche mit Sowjetpräsident Michail Gorbatschow

Kein Bismarck, kein Ribbentrop

Rudolf Augstein über Kohls Verdienste um die deutsche Einheit

„Sie mit Ihrer Arroganz da oben“

Aufruhr in der Union gegen Kanzler Kohl

„Das ist alles sehr, sehr ernst“

Des Kanzlers „Blackout“

„Der will uns das Kreuz brechen“

Machtkampf zwischen Helmut Kohl und Franz Josef Strauß

Der sprachlose Schwätzer

Wie Kohl sich als neuer Bundeskanzler um eine würdevolle Ausdrucksweise bemüht

Unions-Spaltung: „Kampf auf Leben oder Tod“

Franz Josef Strauß provoziert den Bruch zwischen CDU und CSU

„Kohl ist total unfähig zum Kanzler“

Franz Josef Strauß packt aus

Kohl: Man weiß nicht, was man wählt

Wahlkampf der Kanzlerkandidaten Schmidt und Kohl

„Mit einer Stimme Mehrheit oder weniger“

Das letzte SPIEGEL-Gespräch mit Helmut Kohl

„Whisky für meine Frau“

Briefwechsel und Gesprächskontakte zwischen Kohl und dem SPIEGEL

Helmut Kohl über den SPIEGEL

Helmut Kohl 1930 bis 2017

Impressum

Vorwort

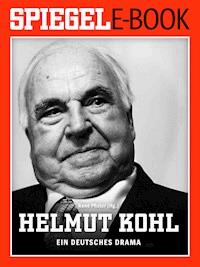

Helmut Kohl

Keinen Politiker hat der SPIEGEL so oft auf das Titelbild gehoben wie Helmut Kohl. Von 1967 bis zu seinem Tod am 16. Juni 2017 waren es 82. Das Verhältnis von Kohl zum SPIEGEL war von Anfang an kompliziert. Erst unterstützte der SPIEGEL offen Kohls Gegner Helmut Schmidt. Später, als Kohl zum Kanzler in Bonn aufgestiegen war, schlug sich das Magazin auf die Seite jener Verschwörer um den baden-württembergischen Ministerpräsidenten Lothar Späth, die den Kanzler im Spätsommer 1989 als Chef der CDU stürzen wollten. Am Ende gewann bekanntlich Kohl, und der Mann, der vom SPIEGEL gerne als Biedermann aus der pfälzischen Provinz karikiert worden war, schaffte sein politisches Meisterwerk: die deutsche Einheit. Von da an begann auch der SPIEGEL freundlicher über den schwarzen Riesen zu berichten. „Helmut Kohl ist jetzt, man scheut den Superlativ, der angesehenste noch amtierende Staatsmann der uns bekannten Welt“, schrieb der SPIEGEL-Gründer Rudolf Augstein in einem Essay im Jahr 1996. Kohl machte bis zu seinem Tod keinen Frieden mit dem Magazin. „Das war ja auch ein Teil meiner Lebensfreude, dass ich diese Subjekte beleidigen konnte“, sagte Kohl seinem Ghostwriter Heribert Schwan. SPIEGEL-Chefredakteur Klaus Brinkbäumer fand zum Tode Kohls versöhnliche Worte: „Kohl irrte sich und hatte recht, für den SPIEGEL gilt das auch. Was von heute aus betrachtet, falsch, zumindest unangemessen war, das war die Verachtung, die die Redaktion für Kohl empfand.“

René Pfister

SPIEGEL 26/2017

Mensch der Macht

Seinen Kritikern war er die Birne, der Tor, das Trampel. Doch Helmut Kohl blieb so lange im Kanzleramt, dass sich irgendwann niemand mehr an eine Zeit ohne ihn erinnern konnte. Das war keineswegs nur Glück. Von Jan Fleischhauer

Kein Trauerzug durchs Brandenburger Tor, wie es die engsten Weggefährten vor einiger Zeit im Kanzleramt vorgeschlagen hatten. Kein Staatsakt in Berlin. Und auch keine Schiffstour mit dem aufgebahrten Sarg die Elbe hinunter. Aber selbst ohne diese Ehrenbekundungen wird dem sechsten Kanzler der Bundesrepublik Deutschland in diesen Tagen ein öffentlicher Abschied bereitet, wie er ziemlich einmalig ist und er ihn selbst wohl als angemessen empfunden hätte.

Dass er ein Ausnahmekanzler gewesen sei, kann man jetzt lesen, ein zweiter Bismarck, eine Jahrhundertgestalt. Dabei war Kohl bis zuletzt ein Mann, an dem sich die Geister schieden. Auch wenn sich mit der Zeit das Urteil über ihn mäßigte, hat er doch nie die Sonne des Spätruhms erlebt, wie sie Helmut Schmidt nach dem Abschied von der Macht zuteilwurde, schon gar nicht die beinah religiöse Verehrung, die Brandt im Abend des Lebens entgegenschlug.

Kein Politiker wurde so angefeindet, ja geradezu inbrünstig verachtet wie der hoch aufragende Pfälzer. Er war die Birne, der Tor, das Trampel; ein Mann ohne jedes wirkliche Format, beachtlich nur wegen seiner Körpergröße von 1,93 Meter. Einen „Gimpel“ nannte ihn Gerhard Schröder, da waren der Juso-Vorsitzende und Helmut Kohl gerade auf dem Weg nach ganz oben. Andere äußerten sich noch abfälliger.

Im Lager seiner Gegner hielt man Kohl lange für einen Betriebsunfall der Geschichte, den schon die nächste Wahl korrigieren würde. Dass die Regierungsübernahme 1982 durch ein Misstrauensvotum zustande kam, bei dem die FDP die Seiten wechselte, gab Kohls Griff zur Macht etwas Illegitimes. Die vorgezogene Bundestagswahl ein halbes Jahr später, die Kohl eindrucksvoll im Amt bestätigte, konnte diesen Makel aus Sicht der Verächter nicht wirklich beheben.

Je länger Kohl regierte, desto mehr wuchs der Ingrimm über ihn. Es wurden Gegenspieler aufgebaut, Rochaden durchgespielt und Intrigen befördert, doch Kohl saß einfach weiter neben seinem Aquarium im zweiten Stock des Bonner Kanzleramts, trank seinen Pfälzer Riesling und telefonierte sich durch die Welt, rund und selbstzufrieden wie ein Buddha, bis man sich am Ende gar nicht mehr an die Zeit ohne ihn erinnern konnte.

Jetzt war Kohl die Machtmaschine, die alles unter sich begrub, was sich ihr in den Weg stellte; der Aussitzer, der die Probleme des Landes lieber ignorierte, statt sie zu lösen. Als ihn schließlich Ende 1999 die Spendenaffäre einholte, war er bereits nicht mehr im Amt. Aber weil diese Affäre alles zu bestätigen schien, was man über den Mann aus Oggersheim immer schon gedacht und zu Papier gebracht hatte, war sie für viele doch eine Genugtuung, die es erlaubte, das alte Kohl-Bild zu konservieren.

Kohl war ganz und gar ein Mann der Bonner Republik. In das Kanzleramt in Berlin, das er noch in Auftrag gegeben hatte, ist er selbst nicht mehr eingezogen. Im Rückblick hat sich über die Zeit im geteilten Deutschland ein Schleier der Betulichkeit gelegt, passend zur Provinzialität des provisorischen Regierungssitzes. Tatsächlich war Bonn viel mehr politischer Kampfplatz, als es Berlin je werden sollte. Nie wieder wurden Parlamentsdebatten so wortgewaltig und verletzend ausgetragen wie in der westdeutschen Republik, nie mehr war die politische Welt so eindeutig in Freund und Feind getrennt.

So wird mit Helmut Kohl auch eine Ära zu Grabe getragen, in der die politischen Lager noch Familienclans glichen. In der Konservative die „Schwarzen“ waren und Sozialdemokraten die „Sozen“ und die von vielen gerade wegen dieser Überschaubarkeit vermisst wurde, als es nach dem Hauptstadtbeschluss schließlich ins große, zugige Berlin gegangen war.

Dass seine Gegner bei ihm nur Defizite erkennen konnten, hat Kohl mehr genützt als geschadet, sosehr ihn die Dauerabwertung auch kränkte. Für den Historiker Henning Köhler gehört der Pfälzer zu den „meistunterschätzten Politikern“ der Republik. Und unterschätzt zu werden ist in der Politik, anders als im normalen Leben, durchaus von Vorteil. Kohl selbst hat dem Eindruck, nicht auf der Höhe der Zeit zu sein, nach Kräften Vorschub geleistet, zunächst, weil er nicht anders konnte, später dann, als er ganz oben angekommen war, weil er nicht mehr anders wollte.

Wer genauer hinsah, konnte hinter der Fassade des Biedermanns schon früh einen gewieften Taktiker erkennen, der gut zu kalkulieren verstand, wie weit er gehen durfte. Dazu kamen eine rasche Auffassungsgabe für politische Stimmungen und ein feines Gespür für die Gemütslage anderer Menschen, das er meisterlich einzusetzen vermochte, um sich diese gefügig zu machen.

Verglichen mit dem Proletarierkind Schröder, der bei Intellektuellen immer gut ankam, war der Beamtensohn Kohl sogar ein erstaunlich gebildeter Mensch. Schon die Wahl der Studienfächer war vergleichsweise anspruchsvoll: Geschichte im Hauptfach, dazu Jura und Politikwissenschaft. Es hätte mit Blick auf eine spätere Karriere im Wirtschaftswunderland nahegelegen, etwas Verwertbareres zu studieren als ausgerechnet Geschichte.

Wie viele Kanzler war Kohl lesefaul, was Akten anging, deren Inhalt ließ er sich lieber von seinen Zuarbeitern referieren. Ihn interessierten als Lektüre eher Biografien und historische Werke. Auf dem Nachttisch lagen statt Vorgangsmappen stets einige Bücher, in der Bundestagsbibliothek stand er auf der Ausleihliste ganz oben. Aber weil er es unterließ, sich in den entsprechenden Kreisen als Feingeist zu präsentieren, schlug dies nie zu seinem Vorteil aus.

Mensch der Macht

Das Bild, das sich das intellektuelle Deutschland von Kohl gemacht hatte, ließ kein Interesse an Literatur zu. Als der Kanzlerkandidat Kohl 1976 in einem Gespräch mit dem Schriftsteller Walter Kempowski über seine kulturellen Vorlieben den Satz fallen ließ, in Hölderlin sei er gut gewesen, provozierte das in den Feuilletonetagen homerisches Gelächter. So entging den meisten dort auch, dass Kohl kaum eine Buchmesse ausließ und im Gespräch durchaus animierend sein konnte; eine Verengung der Wahrnehmung, die bald schon auf die Einschätzung seiner politischen Kapazitäten durchschlug.

Im Rückblick auf die Kanzlerjahre vergisst man leicht, dass Kohl vor seinem Wechsel nach Bonn über das eigene Lager hinaus als Repräsentant eines modernen, zupackenden Politikstils galt. Seinen Aufstieg verdankte er nicht der Geschmeidigkeit des Funktionärs, der vorsichtig seine Optionen wägt, sondern im Gegenteil einer Lust an der Provokation, gepaart mit Wagemut in kritischen Situationen.

Schon der Beitritt zur CDU im Alter von 17 Jahren war eine Entscheidung, die auf ein gesundes Selbstbewusstsein schließen ließ. Kohls Heimatort Ludwigshafen war fest in der Hand der Sozialdemokraten. Wer dort für die Gegenseite in den Wahlkampf zog, musste damit rechnen, dass am nächsten Tag alle Plakate im Dreck lagen.

Sein selbstbewusstes Auftreten verschaffte Kohl eine treue Anhängerschaft in der Jungen Union, zumal er vor dem eigenen Parteiestablishment nicht haltmachte, wenn es darum ging, für sich und die Seinen Macht zu erstreiten. Das Wohlwollen für den jungen Mann, der seine Gefolgsleute so feurig anzuführen verstand, wich bei den Parteioberen bald der Beklemmung, dann der Verärgerung. Aber dem Vorwärtsdrang des Aufsteigers, der die Herren an der Spitze als „vereinigte Kalkwerke“ verspottete, hatten sie nicht wirklich etwas entgegenzusetzen.

Gerade mal 23 Jahre alt war Kohl, als er mit einer Kampfkandidatur für den Vorstand des Bezirksverbands Pfalz antrat – und mit einer Stimme über der erforderlichen Mehrheit gewann. Mit 29 saß er im Landtag in Mainz, mit 35 war er Parteivorsitzender der CDU in Rheinland-Pfalz, mit 39 Jahren Ministerpräsident. Immer war er der Jüngste, das änderte sich auch nicht, als er nach Bonn ging. Da war er dann, nach dem Machtwechsel 1982, der jüngste Kanzler. Diesen Titel konnte ihm nicht einmal Schröder streitig machen, als 1998 wieder die SPD ins Kanzleramt gelangte. Das schaffte, ganz knapp, sieben Jahre später erst Angela Merkel.

Von Anfang an zeigte sich bei Kohl eine Begabung, Talente zu entdecken und an sich zu binden. Wer einmal das Vertrauen des Pfälzer Riesen gewonnen hatte, konnte in seinem Bereich ziemlich frei walten. Solange sein Führungsanspruch respektiert wurde, gab es für Kohl wenig Grund, sich in fremde Zuständigkeiten einzumischen. Er war immer ein Mann der großen Linien gewesen, der sich für die Details des Alltagsgeschäfts erst interessierte, wenn Probleme auftauchten.

So fanden auch schwierige Charaktere zu Kohl, der ehemalige Henkel-Manager Kurt Biedenkopf, der für ihn einen grundlegenden Umbau des Parteiapparats organisierte, der Feuerkopf Heiner Geißler, der ihm erst als Sozialminister in Mainz diente und dann als Generalsekretär in Bonn, der Analytiker Wolfgang Schäuble. Wer sich die Liste der Minister in der ersten Bundesregierung Kohl ansieht, wird viele Namen entdecken, an die man sich auch Jahre später noch erinnerte. Das ist danach nicht mehr immer der Fall gewesen.

Natürlich gab es Misserfolge und Rückschläge. Aber mit denen wurde Kohl auf seine Art fertig. Mit Fehlersuche hielt er sich nie lange auf, jede Form der Selbstbefragung war ihm gänzlich fremd. Die Gründe für Niederlagen verlagerte er nach außen: auf die Missgunst der Umstände, auf Verräter und Quertreiber in der Partei oder einfach die Linken.

Solange Kohl noch in Mainz regierte, musste er nicht viel aushalten, er galt als ein etwas biederer, aber von den Menschen geschätzter Ministerpräsident, der die CDU dort verlässlich an der Regierung hielt. Mit dem Wechsel nach Bonn, wo er 1976 das Amt des Fraktionschefs übernahm, änderte sich das schlagartig: Hier war er der Provinzdepp, im direkten Vergleich mit dem Weltökonomen Helmut Schmidt nach Meinung der meisten Beobachter in jeder Hinsicht ungeeignet für das oberste Regierungsamt.

Auch innerhalb der Union konnte er sich nicht mehr der notwendigen Unterstützung gewiss sein. Zu den Angriffen des politischen Gegners kamen die Sticheleien und Schlechtredereien der eigenen Leute, selten mit Namen versehen, aber doch in jedem Fall ernst zu nehmen, denn wer sich eben noch im Gebüsch versteckte, konnte morgen schon ein Herausforderer sein.

Bis heute unvergessen sind die Ausfälle des bayerischen Ministerpräsidenten und Starkbierpolitikers Franz Josef Strauß, der dem Männerfreund in Bonn „die charakterlichen, die geistigen und die politischen Voraussetzungen“ für das Kanzleramt absprach. Dass diese Beschimpfung aus dem Schutz des Hinterzimmers an die Öffentlichkeit gelangte, verdankte sich einer Aufzeichnung, die den Weg zum SPIEGEL fand. Da half kein Leugnen mehr.

Strauß war die Sache ein wenig peinlich, aber so peinlich dann auch wieder nicht, dass er sich in aller Form entschuldigt hätte, und Kohl reagierte wie meist in solchen Situationen: Er zog ein säuerliches Gesicht und tat ansonsten so, als ob ihn die Sache weiter nichts anginge.

SPIEGEL-Titelbilder (Auswahl; 1976, 1979, 1986, 1994):Ab in die Mülltonne

Unter der Maske der Gleichgültigkeit war Kohl ein sehr empfindlicher Mensch, der sich noch Jahre später an eine für ihn kränkende Situation in jeder schmerzhaften Einzelheit erinnern konnte. Aber im Gegensatz zu den meisten seiner Gegner besaß er die Selbstbeherrschung, sich den Schlag einer Demütigung nie anmerken zu lassen. Dafür konnte er sich mit der Gewissheit trösten, bei den entscheidenden Kraftproben am Ende stets der Überlegene geblieben zu sein.

Das war auch so mit Strauß, der ihm wenige Tage vor seiner Brandrede die Fraktionsgemeinschaft in Bonn aufgekündigt hatte. Statt sich zu empören, ließ Kohl einfach in München nach Büroräumen für die CDU suchen. Wenig später blies Strauß die Aktion wieder ab. Eine Ausweitung der CDU nach Bayern war ein Preis, den er für seinen Separatismus lieber nicht bezahlen wollte.

„Wenn der bayerische Löwe brüllt, verbreitet er nur noch Mundgeruch“, lästerte Kohl später einmal. Aber das war schon eine Art von Spott, den er sich eigentlich nur im kleinen Kreis erlaubte. Sein größter Triumph bestand darin, einfach weiterhin den Ort besetzt zu halten, von dem seine Gegner gesagt hatten, dass er ihn nie im Leben einnehmen würde.

Ein paarmal hat er sich verrechnet. Sein Versuch, schon 1971 den Parteivorsitz an sich zu reißen, scheiterte spektakulär. Die große Mehrheit entschied sich für seinen Dauerkonkurrenten Rainer Barzel: Kohl hatte die Kräfteverhältnisse falsch eingeschätzt. Auch der Kampf um die Kanzlerkandidatur 1980 ging gegen ihn aus.

Weil Kohl wusste, dass er sich nach der Niederlage vier Jahre zuvor nicht noch einen Misserfolg leisten konnte, protegierte er den Niedersachsen Ernst Albrecht. Dabei trieb ihn die Hoffnung, dass gegen den nach wie vor populären Amtsinhaber Schmidt noch nichts auszurichten sei. In einem großen Kraftakt erzwang Strauß dann die Kandidatur für sich, gegen den ausdrücklichen Wunsch des CDU-Vorsitzenden, der danach so geschwächt schien, dass in den Zeitungen schon die Namen der Nachfolger durchgegangen wurden.

Doch am Ende brachte der erzwungene Verzicht, wie so oft in Kohls Karriere, das gewünschte Ergebnis: So wie sich Barzel einst in der Opposition gegen Willy Brandt verschlissen hatte und damit als Mitbewerber für höhere Ämter ausgeschieden war, scheiterte Strauß krachend im direkten Vergleich mit Schmidt und zog sich nach der Niederlage schmollend nach München zurück. Für Kohl war der Weg ins Kanzleramt frei. Er musste nur noch warten, bis die Fliehkräfte in der sozialliberalen Koalition die Regierung an ihr Ende brachten. Was 1980 noch gehalten hatte, war schon zwei Jahre später vorbei: Die FDP verließ das Bündnis mit den Sozialdemokraten und verhalf Kohl zur lang ersehnten Macht.

Mit welcher Entschlossenheit Kohl seine Ziele verfolgte, haben viele erst erkannt, als es dann, oft auch für sie, zu spät war. Am Bild des Aussitzers, das die Medien von ihm zeichneten, stimmte ja die Beobachtung, dass Kohl noch fröhlich am Tisch saß, wenn die anderen ihren Platz längst geräumt hatten. Was seine Verächter übersahen, war das taktische Geschick, das es ebenfalls braucht, um sich so lange auf dem Stuhl zu halten.

Der Journalist Jürgen Busche hat zu Lebzeiten des Kanzlers einmal sehr schön beschrieben, wie Kohl die Dinge einfach so lange durchsprechen ließ, bis alle anderen die Lust verloren: „Der Punkt kommt bei hochintelligenten Strategiedenkern ebenso wie bei Volkstribunen früher als bei Kohl, der es von Anfang an gewohnt ist, dass intellektuell begabtere und habituell geschmeidigere Leute seinen Weg kreuzen. Beide kann man mit viel Zeit und Geduld dahin bringen, dass sie nur noch ein Ende der Gespräche mit Kohl wollen. Am Schluss sind sie zufrieden mit dem, was nur so aussieht, als wäre es etwas wert.“

Einmal saß Kohl sogar im Wortsinn eine Krise durch. Das war im Spätsommer 1989, als sich Geißler, Rita Süssmuth und ein paar andere Aufrührer zum Kanzlersturz verabredet hatten. Die Partei war unruhig geworden. Die Umfragen deuteten auf einen Machtverlust bei der nächsten Bundestagswahl. Dazu kam der Überdruss im fortschrittsbeflissenen Teil der Union über den Mann an der Spitze, der hartnäckig von der Historie als „Gechichte“ sprach, an Parteiabenden die Hammondorgel anwerfen ließ und überhaupt alles zu sabotieren schien, was ihn moderner und weltläufiger hätte erscheinen lassen. Auch die CDU hat ihren Akademikerflügel, der sich insgeheim für Kohl schämte.

Der Plan sah vor, dem Patriarchen auf dem anstehenden Parteitag in Bremen den Vorsitz abzunehmen und an seiner Stelle den baden-württembergischen Ministerpräsidenten Lothar Späth zu installieren, der in der Presse als Hoffnungsträger identifiziert worden war. Natürlich bekam Kohl rechtzeitig Wind von der Sache, dazu waren seine Gegner bei den Vorbereitungen zum Putsch viel zu dilettantisch vorgegangen. Außerdem hatte er auf allen Ebenen seine Zuträger, die ihn über jeden Winkelzug ins Bild setzten.

Als es dann so weit war, brachte keiner den Mut auf, den Kanzler in Bremen herauszufordern. Eigentlich hätte Kohl ins Krankenhaus gehört. Drei Tage vor seinem mit Spannung erwarteten Auftritt hatten ihn solche Schmerzen im Unterleib befallen, dass er noch in der Nacht in die nächste Klinik geschafft werden musste, wo die Ärzte eine Erkrankung der Prostata feststellten. Den Verschwörern die Bühne zu überlassen erschien Kohl aber zu gefährlich. Also ließ er sich starke Medikamente verabreichen und stand den Parteitag bis zur letzten Rede durch. Wenn es sein musste, kannte Kohl auch mit sich selbst kein Mitleid, dafür war er dann umso gerührter, wenn alles vorbei war.

Kohl habe die Partei zu einem Wahlverein degradiert, lautete ein häufiger Vorwurf in der Spätphase seiner Amtszeit. Kohl duldete nicht den leisesten Anflug von Illoyalität. Anders als vielfach kolportiert, war er in internen Diskussionen durchaus zugänglich; er ließ sich auch umstimmen, wenn jemand in seiner Umgebung überzeugende Argumente fand. Aber sobald er seine Autorität infrage gestellt sah oder gar Verrat witterte, reagierte er mit eisiger Verachtung.

Verräter war man bei Kohl schnell. Es reichte aus, dass man in einem Interview einen kritischen Satz hatte fallen lassen oder sich überhaupt zu gut mit der Pressemeute in Hamburg vertrug, die aus allem gleich eine Riesengeschichte machte. Wer sich einmal aus dem Kreis des Vertrauens entfernt hatte, blieb für immer ausgeschlossen.

So teilte sich die Welt in Freund und Feind, mit wenig Raum dazwischen. Vor Flügen ins Ausland ging der Kanzler eigenhändig die Liste der Mitreisenden durch. Frechlinge mussten per Linienflug nachkommen, wenn sie ihn begleiten wollten. Das verstieß gegen die Beförderungsrichtlinien des Bundespresseamts, aber bei Klagen über diese höfische Praxis erklärte der Pressechef einfach, an Bord sei leider kein Platz mehr gewesen. Andererseits wusste Kohl genau, was er von der ihm feindlich gesinnten Begleitpresse zu erwarten hatte. Deshalb ging er auf Regierungsreisen nie in den Hotelpool. Er wollte den Fotografen nicht freiwillig dazu verhelfen, ihn in unvorteilhafter Pose abzulichten.

Selbst bei kleineren Verfehlungen konnte Kohl sehr nachtragend sein. Als der langjährige „Bild“-Kolumnist Mainhardt Graf Nayhauß einmal seinem Boulevardinstinkt nachgab und die Kanzlertoilette an Bord der „Konrad Adenauer“ vermaß, war er anschließend für einige Zeit aus der Entourage verbannt. Da kannte Kohl kein Pardon, wobei es möglicherweise weniger persönliche Eitelkeit war, die ihn so empfindlich reagieren ließ, als ein Gefühl für die Würde des Amtes, die er durch Enthüllungen über das Ausmaß des Toilettensitzes beschädigt sah.

Umgekehrt war auf Kohl aber auch Verlass, wenn jemand aus den eigenen Reihen in Schwierigkeiten geriet. Niemals wäre er auf die Idee gekommen, sich hinter einem Untergebenen zu verstecken. Im Zweifel stand er auch für Fehler ein, die andere gemacht hatten. Diesen Schutz gewährte er nicht aus Menschenliebe, dazu war er zu selbstbezogen. Aber er wusste genau, dass jeder Vertrauensbruch von oben die Loyalität von unten schwächt.

Außerdem wollte sich Kohl nicht von anderen sagen lassen, wie er mit seinem Personal zu verfahren habe. Die beste Lebensversicherung eines Ministers in Nöten waren Kommentare, die seine sofortige Absetzung verlangten. Da hielt der Kanzler schon aus Prinzip an der Person fest, deren Kopf nun allenthalben gefordert wurde. So überlebte Manfred Wörner den Kießling-Skandal, für den er als Verteidigungsminister eigentlich sofort seinen Hut hätte nehmen müssen, und Rita Süssmuth ihre Flugaffäre.

Kohl selbst hat die Partei oft mit einer großen Familie verglichen, so wie er ja überhaupt das schwierige Geschäft der Politik gern so weit vereinfachte, dass es allgemein verständlich war. Wenn er mit Funktionären der CDU zusammentraf, erkundigte er sich ausführlich nach deren Lebensumständen, und man konnte sicher sein, dass er dabei nicht nur den Namen des Gegenübers parat hatte, sondern auch Einzelheiten der Arbeit vor Ort.

Selbstverständlich spielten in dem „System Kohl“ die Vergünstigungen und Belohnungen eine wichtige Rolle, die das Parteioberhaupt über diejenigen ausschüttete, die sich als treue Gefolgsleute erwiesen. Aber mindestens so bedeutsam war die persönliche Zuwendung, so instrumentell sie in vielen Fällen auch sein mochte. Dabei kam Kohl sein phänomenales Gedächtnis zugute. Wenn es um Details der Parteigeschichte ging, konnte er noch die Umstände einer Intrige auf einem Oldenburger Kreisparteitag im Jahr 1953 samt deren Weiterungen herbeten.

Auch bei seinen Auftritten als Staatsmann bewährte sich diese Art der Beziehungspolitik. Was die Beobachter später halb spöttisch, halb bewundernd „Strickjacken-Diplomatie“ nannten, war die Übertragung des Denkens in Familienbegriffen auf die internationale Ebene. Hier zählten dann auch keine politischen Lagergrenzen mehr, was sich schon daran zeigte, dass Kohl mit dem Sozialisten François Mitterrand weit besser auskam als mit der konservativen Margaret Thatcher. Entscheidend waren in diesem Kreis eine ähnliche Herkunft, die Erfahrungen beim politischen Aufstieg, das Gefühl der Einsamkeit an der Spitze.

Kohl war der erste Kanzler, der schon ganz der Bundesrepublik zugehörte. Seine Vorgänger waren vom „Dritten Reich“ noch so oder so geprägt worden, als Beobachter, Mitläufer oder, wie im Ausnahmefall Brandt, als Gegner. Kohls Kriegsteilnahme beschränkte sich auf einen Lehrgang zum Flakhelfer in einem Wehrertüchtigungslager in Berchtesgaden, gleich unter dem Berghof des „Führers“. Bei Kriegsende war er 15 Jahre alt. Das hatte für eine Mitgliedschaft bei der Hitlerjugend gereicht, aber nicht mehr für eine Verwendung bei Volkssturm oder Wehrmacht.

Kohl hat die glücklichen Umstände, die ihn vor einer Verstrickung in den Nationalsozialismus bewahrten, später als „Gnade der späten Geburt“ bezeichnet. Es war eine dieser Formulierungen, die sofort haften blieben, auch weil sie von der Gegenseite zum Anlass genommen wurde, sein historisches Urteilsvermögen infrage zu stellen.

Eigentlich hatte Kohl nur darauf hinweisen wollen, dass er seine Unschuld dem Zufall der Geburtsstunde verdankte und nicht etwa persönlichem Verdienst, aber so einfach wollte man ihn nicht davonkommen lassen. Der Verdacht war nun in der Welt, er wolle die Deutschen insgesamt von moralischer Schuld freistellen und damit die Vergangenheitspolitik zurückdrehen, die in der Bundesrepublik nach 1968 Teil der Staatsräson geworden war.

Alles fügte sich bei diesem Kanzler ja irgendwie ins Bild: das Faible für konservative Historiker, die er auf wichtige Stellen bugsierte; die dialektal eingefärbte Sprache, in der noch Wörter wie Heimat, Volk oder Vaterland vorkamen. Und natürlich Bitburg, die verunglückte Gedenkfeier zum 40. Jahrestag der deutschen Kapitulation, bei der der damalige US-Präsident Ronald Reagan ausgerechnet auf einem Soldatenfriedhof auftreten sollte, auf dem, wie man leider übersehen hatte, auch 49 Angehörige der Waffen-SS lagen.

Schon seine Ankündigung vor der Kanzlerwahl 1982, mit dem Machtwechsel eine geistig-moralische Wende vollziehen zu wollen, hatte die kritischen Zeitgenossen alarmiert. Viel mehr als eine Steuerreform folgte dann zwar nicht, zur Enttäuschung vieler wirklich Konservativer. Aber schon das etwas prahlerische Wendeversprechen reichte aus, von Kohl das Schlimmste zu befürchten.

Dem neuen Kanzler kam die Kritik ganz recht, weil es darüber hinwegzutäuschen half, dass er in der Sache nicht vom Kurs seines Vorgängers abzuweichen beabsichtigte. Außerdem hatte Kohl immer ein Vergnügen daran, die Linken im Land zu ärgern. Da kam noch einmal die Lust an der Provokation durch, die ihn groß gemacht hatte. Wenn ihm das Feuilleton von einem Geburtstagsbesuch bei Ernst Jünger abriet, schaute er erst recht bei dem von ihm verehrten Schriftsteller vorbei, um zu gratulieren.

Es ist im Nachhinein viel diskutiert worden, inwieweit Deutschland seinem Kanzler die Wiedervereinigung verdankte – oder ob nicht umgekehrt vielmehr Kohl sein Überleben diesem schicksalhaft über den Westen gekommenen Ereignis zuschreiben durfte. Dass Kohl ohne die ostdeutsche Revolution und die ihr nachfolgende Einheit arge Mühe gehabt hätte, die Deutschen davon zu überzeugen, ihm noch einmal vier Jahre an der Macht zu gewähren, darf man mit gutem Recht annehmen. Aber ebenso wahr ist eben auch, dass ohne die außenpolitische Vorstellungsgabe des Kanzlers das Einheitswunder so nicht gelungen wäre, jedenfalls nicht so schnell und auf keinen Fall zu Konditionen, die für die Deutschen doch alles in allem erstaunlich günstig waren.

Mit geradezu traumwandlerischer Sicherheit bewegte sich der als außenpolitischer Tollpatsch belächelte Riese in den entscheidenden Wochen zwischen den Hoffnungen zu Hause und den Befürchtungen im Ausland – energisch voranschreitend und manche Widerstände einfach überrumpelnd, dann wieder sehr feinfühlig, wo es auf die Stimmungslage der Siegermächte Rücksicht zu nehmen galt.

Man muss sich nur noch einmal seine Rede am 19. Dezember 1989 vor der Ruine der Frauenkirche in Dresden anhören: Ein falsches Wort, und die Chancen wären gemindert gewesen. Wie Kohl hier den richtigen Ton traf, die Erwartungen der Menge aufnehmend, ohne den Argwohn gegenüber einem erstmals wieder in nationaler Größe denkenden Deutschland zu wecken, ist eine seiner größten rhetorischen Leistungen geblieben.

Je länger Kohl regierte, desto stärker traten seine schlechten Eigenschaften hervor: die Selbstbezogenheit, die immer öfter in jäh auftretenden Rührungsanfällen endete; das Misstrauen gegenüber allen, die er im Verdacht hatte, hinter vorgehaltener Hand schlecht über ihn zu reden; der Hang zum weitschweifigen Vortrag. Gegen die Unverträglichkeiten und Zumutungen der Welt außerhalb des Kanzleramts, in der schon bald nach dem Triumph der Wiedervereinigung erneut die Klage über den ewigen Kanzler einsetzte, richtete sich Kohl in einer heimeligen Gegenwirklichkeit ein, in der die Störungen auf ein Minimum reduziert waren. So erlahmte die Machtmaschine.

Besucher bekamen den guten Rat, ihr Anliegen in wenigen knappen Sätzen vorzutragen, weil sie danach nicht mehr zu Wort kämen. Am Abend versammelten sich die Getreuen im Kanzlerbungalow, wo sie dann den immer gleichen Geschichten und Anekdoten lauschten, bis der Chef endlich die Runde aufhob, was selten vor zwei Uhr morgens geschah. Es soll vorgekommen sein, dass sich der pflichtergebene Kanzleramtschef Friedrich Bohl unter dem Tisch eine Nadel in den Schenkel rammte, um sich vor dem Einschlafen zu bewahren. Vorzeitige Absentierungen waren möglich, wurden aber als Unartigkeit beziehungsweise Hinweis auf charakterliche Unzuverlässigkeit vermerkt.

Schon die Wiederwahl 1994 gelang nur knapp, und das auch lediglich, weil der Gegenkandidat Rudolf Scharping hieß. Vier Jahre später hätte es einen Neuanfang gebraucht oder einen Nachfolger aus den eigenen Reihen. Aber zu dem einen war Kohl nicht mehr in der Lage – und das andere konnte er nicht akzeptieren.

Wahrscheinlich hat Kohl wie alle Machtmenschen geglaubt, er könne das Blatt noch einmal wenden. Wer so lange regiert, kann sich einfach nicht vorstellen, dass es auch ohne ihn gehen könnte. Wie verloren die Aussichten waren, sah der Dauerkanzler erst ein, als ihm seine Hausdemografin, die Meinungsforscherin Elisabeth Noelle-Neumann, auf einem Spaziergang am Bodensee die Realitäten nahebrachte. Das hielt ihn allerdings nicht davon ab, bis zum Wahltag mit großer Rachsucht jeden zu verfolgen, der am Sieg zu zweifeln wagte, seinen Kronprinzen Wolfgang Schäuble eingeschlossen.

Tatsächlich liegt hier der Grund für das Zerwürfnis der beiden, nicht in der Spendenaffäre, die kam viel später. Schäuble hatte sich, motiviert von seiner Frau, bereits im Frühjahr 1997 ein Herz gefasst und seinem Parteivorsitzenden eröffnet: „Helmut, wir verlieren die Wahl mit dir.“ Schäuble hatte erwartet, dass Kohl darauf sagen würde: „Mit wem soll's denn gehen, etwa mit dir?“ Aber der antwortete nur: „Das glaube ich nicht.“ Das war's, auch für die Beziehung des schwarzen Riesen zu dem Mann, der ihm 16 Jahre lang treu gedient hatte, über den Anschlag auf das eigene Leben hinweg.

Kohl hatte, biologisch gesehen, beste Voraussetzungen für den Kanzlerberuf. Er stammte aus einer langlebigen, belastbaren Familie, der Vater starb mit 88 Jahren, die Mutter ebenfalls. Seine Widerstandsfähigkeit war nachweislich ohne Tadel. Zweimal musste er sich an der Prostata operieren lassen, einmal am Meniskus, mehr war nicht in den 16 Jahren Kanzlerschaft.

Kohl hat seinem Körper Ungeheures zugemutet, anders lässt es sich nicht sagen. Alle Kanzler leben ungesund, das bringt der Stress des Amtes mit sich. Schmidt ernährte sich in seiner Kanzlerschaft nahezu ausschließlich von Fertigsuppen und Cola, Schröder kippte große Mengen Rotwein in sich hinein, wenn er am Abend Entspannung suchte.

Kohls Leidenschaft war das Essen, da kannte er kein Maß. Aufgetischt wurde in doppelter Portion, an guten Tagen auch dreifach. Wer neben ihm saß, musste aufpassen, dass er Schritt hielt, ansonsten konnte es vorkommen, dass der große Mann mit der Bemerkung „Na, schmeckt's nicht?“ seine Gabel auf den fremden Teller streckte. Essen war für Kohl auch ein Mittel der Machtdemonstration.

Er konnte immer essen. Bevor er sich zu längeren Fahrten in den Wagen setzte, erging an den Fahrer die Frage, ob für genug Proviant gesorgt sei. Aber erst in geselliger Runde machte es ihm wirklich Spaß. Dabei bevorzugte er einfache Kost, Nudeln mit Soße, seine Lieblingsspeise, Wurstwaren in jeder Form, zum Abschluss Pudding, schalenweise. Dass er Saumagen besonders geschätzt habe, ist hingegen ein Gerücht, wie man inzwischen von Eckhard Seeber, dem treuen Fahrer, weiß.

Mit der Fettleibigkeit wurde Kohl auf die ihm eigene pragmatische Weise fertig. Um der Verlegenheit zu entgehen, über offene Schnürsenkel zu stolpern, wechselte er zu Slippern, als er sich die Schuhe nicht mehr selbst binden konnte. Seine Anzüge ließ er sich bei dem Berliner Maßschneider Arnulf so fertigen, dass sie ihm trotz des enormen Körperumfangs genug Bewegungsfreiheit ließen. Er hätte auch Stangenware gekauft, da war er ganz uneitel, aber das ging bei seiner Statur irgendwann nicht mehr.

Den Tribut für dieses Leben zahlte Kohl mit Verspätung. Solange er Kanzler war, hielt ihn das Amt aufrecht, buchstäblich. Mit dem Verlust der Macht gaben auch die Gelenke nach. „Der Politiker, seiner Macht beraubt, verändert auf dramatische Weise sein Äußeres“, hat der Fotograf Konrad Müller, von dem einige der berühmtesten Kanzlerbilder stammen, festgestellt. „Das Gesicht verliert seine Straffheit, seine Strenge. Heiterkeit und der Zorn des Mächtigen werden abgelöst von Schwermut und Resignation.“

Dazu kamen bei Kohl die Knie. In immer kürzeren Abständen musste er in die Klinik, weil die Gelenke das Gewicht nicht mehr hielten. Sein Sturz im Frühjahr 2008, bei dem er sich ein schweres Schädel-Hirn-Trauma zuzog, war möglicherweise auch eine Folge der Gelenkschwäche. Seitdem war Kohl rund um die Uhr auf fremde Hilfe angewiesen, ohne die Pflege seiner zweiten Frau Maike Kohl-Richter wäre er vermutlich schon viel früher gestorben. Kohl selbst hat später gesagt, er verdanke ihr das Leben.

Die späten Jahre waren für Helmut Kohl eine Prüfung, und das nicht erst seit seinem Sturz. Nur ein Jahr nach der Abwahl, im November 1999, ereilte den Altkanzler die Spendenaffäre, in deren Verlauf aus dem eben noch bewunderten Einheitskanzler ein Geächteter wurde, auch in der eigenen Partei.

Kohl musste im Fernsehen eingestehen, bis zu zwei Millionen Mark an Spenden gesammelt und an den Kassenbüchern der Partei vorbeigeschleust zu haben. Das war ein klarer Verstoß gegen das Parteiengesetz. Aber was den Vorgang aus Sicht vieler zum Skandal machte, war seine Weigerung, die Namen der Spender zu nennen. Er habe ihnen sein Ehrenwort gegeben, die Namen für sich zu behalten, erklärte Kohl, und davon rückte er auch nicht mehr ab, trotz Untersuchungsausschuss und Geldauflage.

Noch einmal fand sich für den Kanzler die alte Schlachtordnung zusammen: hier das kleine Lager der Verlässlichen, dort die Meute, die ihn zur Strecke bringen wollte. Dazu Verrat, Treulosigkeit, Illoyalität, wohin er blickte. Schon von der Mutter habe er gelernt, dass „die Hand, die segnet, zuerst gebissen wird“, vertraute Kohl seinem „Tagebuch“ an, das dann, mit wenig Zeitverzug, als Verteidigungsschrift lanciert wurde.

Aber so beruhigend diese Bestätigung der vertrauten Weltsicht auch war, die persönlichen Kosten waren enorm. Selbst langjährige Weggefährten wandten sich ab, dann wurde er zum Rückzug vom Ehrenvorsitz der Partei gedrängt, damit war die Ächtung komplett. „Wir müssen raus aus seinem Schatten, wir werden den Ton verschärfen, die Distanz vergrößern“, forderte Friedrich Merz, damals noch Fraktionsvize. Seinen 70. Geburtstag verbrachte Kohl geradezu auf der Flucht.

Was der Altkanzler als persönliche Tragödie erlebte, war für die CDU ein Segen. Die Spendenaffäre schien die Union endgültig ins Loch zu schubsen, tatsächlich half sie ihr, sich von ihrem Übervater zu befreien und so die Luft für einen Neubeginn zu gewinnen. Schon drei Jahre später war die Partei so weit gesundet, dass ein erneuter Regierungswechsel nur knapp scheiterte.

Wie es ohne Spendenskandal weitergegangen wäre, davon hatte jeder ein Bild, der den Abgeordneten Kohl zuvor im Plenum bonbonlutschend bei seiner Lieblingsverrichtung, dem Spott über die Nachfolger, beobachtet hatte.

Schon im Sommer 1999, da war Rot-Grün gerade acht Monate lang im Amt, hatte er Besuchern vertraulich-seufzend gesteckt, dass er wohl noch einmal antreten müsse, um dem Elend ein Ende zu bereiten. „Der Alte ist verrückt geworden, red ihm das aus“, bekamen die Vertrauten von Juliane Weber zugeraunt, bevor sie in sein Büro gelassen wurden. Es gehörte zum Ritual dieser Veranstaltungen, dass hinter verschlossener Tür sodann eifrig genickt wurde, wenn er seine Unverzichtbarkeit erklärte.

So aber war das Band mit einem Ruck gerissen, eine Rückkehr in die Politik für immer ausgeschlossen. Ein Jahrzehnt sollte vergehen, bis Kohl wieder die Fraktion besuchte, der er ein Vierteljahrhundert angehört hatte. Der Empfang, den ihm seine Partei zum 30. Jahrestag seiner Wahl zum Bundeskanzler bereitete, war auch ein Akt der Vergebung – wie es aussah, mehr für die CDU als für Kohl.

Ein Nachruf, gerade im SPIEGEL, wäre unvollständig ohne einen Blick auf das Verhältnis zu dem Blatt, das ihm so viele Titelgeschichten widmete wie keinem anderen deutschen Politiker. Nur einmal hat er die Redaktion besucht, im Herbst 1976, aber schon da interessierte ihn vor allem, wie viel man bei „dieser illustrierten Zeitschrift“ eigentlich verdiene. Ein wirklicher Austausch scheiterte, auch weil die Redakteure dem neuen Anführer der CDU den Weg an die Spitze mit allen journalistischen Mitteln zu erschweren versuchten.

Solange Kohl in Mainz regiert hatte, war man ihm mit freundlicher Neugier begegnet. Mit der Wahl zum CDU-Vorsitzenden war der Bruch besiegelt. Elisabeth Noelle-Neumann hat später einmal erzählt, wie sie an einem Sonntag Kohl in Ludwigshafen zum Briefkasten begleitete. „Jedes Wochenende bekomme ich das mit der Post“, habe Kohl gesagt und dabei den weißen Umschlag mit dem Vorabexemplar des aktuellen SPIEGEL aus dem Kasten genommen. „Und jeden Sonntag mache ich das damit“, fuhr er fort, öffnete die Mülltonne und ließ den Umschlag hineinplumpsen.

Die eigentliche Pointe an der Geschichte ist allerdings, dass schon anderthalb Stunden später der getreue Eduard Ackermann anrief, um zu rapportieren, was die aus Hamburg diese Woche wieder zu berichten hatten. Der SPIEGEL war immer auf dem Laufenden. Nach jeder Kabinettssitzung fanden sich Regierungsmitglieder im Bonner Büro ein, um zu berichten, was zuvor verhandelt worden war. Kohl war im Bilde, aber er ließ die Durchstecher gewähren. So schlau war der Alte dann doch, um zu wissen, dass er nicht alle Brücken zur Presse abbrechen sollte.

War Kohl ein Konservativer? Man kann sich diese Frage stellen. Auf viele Beobachter wirkte Kohls Innenpolitik diffus. Die Steuerreform, die er gleich am Anfang durchsetzte, trug zum Aufschwung bei, der seiner Regierung nach den düsteren Schmidt-Jahren sehr zugutekam. Aber damit erlahmte auch schon der Reformanspruch.

Unter keinem Kanzler erlebte der Sozialstaat einen vergleichbaren Ausbau, daran änderte auch die deutsche Einheit nichts, die dem produktiven Teil des Landes enorme Transferzahlungen abverlangte. Statt sich auf die veränderte Haushaltslage einzustellen, regierte die schwarz-gelbe Koalition weiter, als müsste man sich ums Geld keine Sorgen machen. Erst 1996 fand sich Kohl auf Drängen Schäubles bereit, einem umfangreichen Reformpaket zuzustimmen, aber da war es schon zu spät, um den Eindruck der Lethargie zu zerstreuen.

Kohl war ein Mann der Mitte, viel mehr, als ihm seine Kritiker zugestehen mochten. Er hatte ein genaues Gespür dafür, was er von seinen Wählern verlangen konnte, und die Wende zu mehr Markt und weniger Staat, wie sie Reagan und Thatcher ihren Bürgern zumuteten, gehörte definitiv nicht zu den Reformmanövern, die er nachahmenswert fand. Er sah sich mit Interesse an, was die beiden in ihren Ländern veranstalteten, aber er selbst wäre nie auf die Idee gekommen, so etwas auch in Deutschland zu versuchen.

Nur in der Außenpolitik verließ er den Grundsatz, sich am Wählerwillen zu orientieren. Kein Kanzler hat seinen Landsleuten in kurzer Zeit solche Veränderungen zugemutet wie Kohl: zuerst die rasche Wiedervereinigung, die eine große Mehrheit für übereilt hielt. Dann den Verzicht auf die D-Mark, den viele nur akzeptierten, weil sie seinem Versprechen trauten, alles dafür getan zu haben, dass auch die neue Währung stabil bleiben werde.

Es ist genau dieses Versprechen, das möglicherweise das Bild des Einheitskanzlers wieder verdüstern wird. Wenn sich erweisen sollte, dass der Euro die Deutschen ihren Wohlstand kostet, wird der Weg in die Gemeinschaftswährung nicht als bewundernswertes Friedenswerk gelten, sondern als große Torheit.

Wenn Kohl konservativ war, dann wohl am ehesten in der Betonung eines bewusst durchschnittlichen Lebensstils. Seine Ankündigung einer geistig-moralischen Wende hatten seine Gegner als Aufruf zur Restauration verstanden, er meinte es eher habituell. Tatsächlich war die Ankündigung eine Kampfansage an die Spättruppen der verhassten 68er, die alles als spießig denunzierten, was für die Generation Kohl Normalität war.

Noch bei dem letzten großen öffentlichen Auftritt vor seinem Unfall, einem öffentlichen Gespräch mit dem „Zeit“-Chefredakteur Giovanni di Lorenzo im Schlüterhof des Deutschen Historischen Museums, zelebrierte er jene schlichte Weisheit der Mitte, die seine Verächter verlässlich in den Wahnsinn getrieben und den Anhängern so das Herz gewärmt hatte. Noch einmal war von dem „Tornister der deutschen Geschichte“ die Rede, den das Volk auf dem Rücken trage, „den Menschen draußen im Lande“, die ihm immer näher waren als die neunmalklugen Intellektuellen, und natürlich der „Mutter“, der eigenen und jener fast mythischen Figur aus dem Bombenkeller, die noch im größten Elend „in einer kleinen Vase eine Blume aufsteckte“, um ihren Kindern ein Zuhause zu bieten.

Was für ihn das deutsche Nationalgericht sei? Da müsse er gar nicht lange nachdenken, antwortete Kohl: „Trotz allem und querüber, die Kartoffel, die ist immer dabei.“

Schon damals kamen viele, die dem Auftritt beigewohnt hatten, zu dem wehmütigen Befund, wie vertraut und gleichzeitig fremd diese Sprache im Berlin des Jahres 2007 klinge.

Am 16. Juni ist sie für immer verstummt.

Mehr zum Thema

Thema

Helmut Kohl: Der Dauerkanzler

Video

Kohls Freund-Feind-Schema

ÜBER DEN AUTOR

Jan Fleischhauer, Jahrgang 1962, studierte Literaturwissenschaft und Philosophie. Seit 1989 gehört er der Redaktion des SPIEGEL an, seine Kolumne „Der schwarze Kanal“ gehört zu den meistgelesenen Meinungsseiten in Deutschland. Als Buch erschien zuletzt von ihm der Bestseller „Unter Linken – Von einem, der aus Versehen konservativ wurde“.

SPIEGEL 41/2014

„Das Wort Verräter muss rein“

Über 600 Stunden lang hat Helmut Kohl mit dem Journalisten Heribert Schwan über sein Lebenswerk gesprochen. In den bislang geheimen Protokollen ging der Exkanzler schonungslos mit Parteifreunden wie Merkel, Wulff und Weizsäcker ins Gericht. Von René Pfister

Einmal, am Ende einer langen Wanderung in den bayerischen Alpen, musste Helmut Kohl den schweren Mann huckepack nehmen. Um Strauß' Kondition war es nicht zum Besten bestellt. Wenn sich der Bayer zusammen mit Helmut Kohl zu einer Wanderung aufmachte, steckte ihm seine Frau Marianne neben einer ordentlichen Brotzeit immer auch ein Bündel Taschentücher in den Rucksack. Strauß schwitzte stark.

Irgendwo auf der Tour kam ein Gewitter auf, die Steine wurden glatt, der Weg verengte sich. Am Ende traute Strauß seinen Beinen nicht mehr.

„Da habe ich ihn die letzten fünfzig Meter auf dem Buckel durchgeschleppt. Erst später ist mir der Gedanke gekommen, was eigentlich passiert wäre, wenn er mir runtergefallen wäre. Das hätte mir kein Mensch geglaubt. Die hätten alle geschrieben: Der hat ihn runtergeschmissen.“

Um Helmut Kohl und Franz Josef Strauß ranken sich viele Erzählungen, die Rivalität der beiden Politiker gehört zum Fundus der jüngeren deutschen Geschichte. Unvergessen ist Strauß' Rede im Münchner Tagungszentrum der Hähnchenkette Wienerwald im November 1976, in der er dem jungen designierten Fraktionschef Kohl alle Eignungen zum Kanzler absprach: „Er ist total unfähig, ihm fehlen die charakterlichen, die geistigen und die politischen Voraussetzungen. Ihm fehlt alles.“

Später, in den Achtzigerjahren, als Kohl die Kanzlermacht in den Händen hielt, weidete er sich am schwindenden Einfluss des CSU-Chefs im fernen München. „Wenn der bayerische Löwe brüllt, dann verbreitet er nur noch Mundgeruch“, lästerte Kohl damals. Die beiden haben sich nichts geschenkt.

Dass es auch eine ganz andere, fast zärtliche Seite dieser politischen Männerfreundschaft gab, erzählte Kohl dem WDR-Journalisten Heribert Schwan. Strauß stammte wie Kohl aus kleinen Verhältnissen: Kohl war Sohn eines Finanzbeamten, Strauß kam aus einer Metzgerfamilie. Das verband die beiden. Kohl bewunderte die Sprachgewalt des Bayern und seinen Mut im politischen Nahkampf. „Er war ein origineller Denker. Er war keine Reproduktionsnatur, sondern stand auf eigenen Füßen, mit eigener Statur“, sagte der Altkanzler während einer Interviewsitzung mit Schwan im Hobbykeller des kohlschen Bungalows in Oggersheim.

Schwan hat mehr als 600 Stunden Gespräche mit dem Altkanzler aufgezeichnet, zwischen dem 12. März 2001 und dem 27. Oktober 2002 trafen sich die beiden insgesamt zu 105 Sitzungen. Kohl hatte schon zu seinen Amtszeiten darüber sinniert, welchen Platz er einmal in den Geschichtsbüchern einnehmen würde. Er sieht sich dort in einer Reihe mit Bismarck, Adenauer und Brandt. Wahrscheinlich nicht zu Unrecht.

In den Gesprächen mit Schwan wollte er seine Sicht auf die Ära Kohl festhalten. Die Aufzeichnungen sind ein wertvoller Schatz für alle, die sich mit der jüngeren deutschen Geschichte beschäftigen. Die Interviews enthalten, zumindest in Teilen, „das historische Vermächtnis“ Kohls, urteilte im Dezember 2013 das Landgericht Köln, das über den Verbleib der Tonbänder zu entscheiden hatte.

Das Bild Kohls enthält durch die Schwan-Bänder neue Facetten. Er tritt dort als ein Mann auf, der nicht nur auf seine Gegner, sondern auch auf die Welt durch die Brille des kühlen Machtpolitikers blickt.

Die Einheit ist das Werk, mit dem sich Kohl in die Ewigkeit einschreiben will. In seinen öffentlichen Reden hatte Kohl immer sehr warmherzig über die Revolutionäre auf den Straßen von Berlin und Leipzig gesprochen. Bei Schwan äußert sich der Kanzler deutlich pragmatischer: Er machte klar, dass wirtschaftliche Schwäche den Ostblock zum Einsturz gebracht hat und es nicht die Chöre der Bürgerbewegung waren. „Es ist ganz falsch, so zu tun, als wäre da plötzlich der heilige Geist über die Plätze in Leipzig gekommen und hat die Welt verändert“, sagte Kohl. Die Vorstellung, die Revolutionäre im Osten hätten in erster Linie den Zusammenbruch des Regimes erkämpft, sei dem „Volkshochschulhirn von Thierse“ entsprungen. Am ehemaligen Bundestagspräsidenten Wolfgang Thierse arbeitete sich Kohl eifrig ab, was auch daran lag, dass dieser ihn in der Spendenaffäre mit besonderer Schärfe kritisiert hatte.

Für Kohl war die Wende in der DDR eine Folge der Schwäche Moskaus: „Gorbatschow ging über die Bücher und musste erkennen, dass er am Arsch des Propheten war und das Regime nicht halten konnte“, sagte Kohl. „Und wenn er den Kommunismus erhalten wollte, musste er ihn reformieren, so kam ja die Idee mit der Perestroika.“

Kohl hat häufig die Verdienste des damaligen sowjetischen Staatschefs Michail Gorbatschow um die deutsche Einheit gelobt. Hätte dieser nicht bei jenem berühmten Kaukasustreffen im Juli 1990 eingelenkt, wäre es nicht zur Wiedervereinigung gekommen. Aber im Rückblick urteilte Kohl erstaunlich nüchtern über den Mann, den er so oft als Freund betitelt hatte.

„Von Gorbatschow bleibt übrig, dass er den Kommunismus abgelöst hat, zum Teil wider Willen, aber de facto hat er ihn abgelöst. Ohne Gewalt. Ohne Blutvergießen. Sehr viel mehr, was wirklich bleibt, fällt mir nicht ein.“ Nun könnte man der Ansicht sein, dass die Abwicklung eines ganzen Imperiums keine so schlechte Lebensbilanz ist, schon gar nicht in den Augen eines Christdemokraten wie Kohl, der doch eigentlich immer gegen den Kommunismus gekämpft hatte. Aber Kohl sah die Sache so: Gorbatschow sei „gescheitert“.

Kohl redete in den Gesprächen mit Schwan völlig unverstellt, nie zuvor und danach hat er sich einem Journalisten so geöffnet. Kohl kann sehr nachtragend sein, so viel ist bekannt. Aber in den Gesprächen wird klar, dass er keine Demütigung und keine Verächtlichmachung vergessen hat, die ihm im Laufe seiner langen Karriere widerfahren ist. Er redet voller Ingrimm über die Weggefährten und Zöglinge, von denen er sich verraten fühlt.

Als die Rede auf seine Nachfolgerin Angela Merkel kommt, kann er seinen Zorn kaum zügeln. „Frau Merkel konnte ja nicht richtig mit Messer und Gabel essen. Sie lungerte sich bei den Staatsessen herum, sodass ich sie mehrfach zur Ordnung rufen musste.“ In den Augen Kohls ist Merkel eine Frau, die er erst aus dem Meer der namenlosen Nachwuchspolitiker fischen musste und die sich dann zum Dank in den dunklen Stunden der Spendenaffäre von ihm abwandte. Man könne sich „nur bekreuzigen“ angesichts der Dummheit im Umgang mit der Spendenaffäre. Vor allem ihre Europapolitik sah er kritisch, und er nahm dabei den damaligen Unionsfraktionschef Friedrich Merz nicht aus: „Die Merkel hat keine Ahnung, und der Fraktionsvorsitzende ist ein politisches Kleinkind.“

Die Gespräche mit Schwan sind für Kohl Lebensbilanz und Therapiesitzung zugleich. Kohl war nie ein Mann des geschriebenen Wortes, das unterscheidet ihn von Helmut Schmidt und Willy Brandt. Die Gespräche waren als Basis für die Memoiren des Altkanzlers gedacht, die Schwan als Ghostwriter verfassen sollte. Andererseits fanden die Gespräche genau zu jener Zeit statt, als sich Kohl von seinen Feinden an den Rand des Abgrunds gedrängt sah. Im März 2001 war er nicht mehr der gefeierte Kanzler der Einheit, sondern er war der Gesetzesbrecher, der von anonymen Spendern zwei Millionen Mark angenommen hatte.

In Berlin tagte beinahe wöchentlich ein Untersuchungsausschuss, in dem die SPD und die Grünen das Wort führten und den Kohl als Instrument zur Schmähung seines politischen Lebenswerks sah. Und wenige Monate nachdem die Interviewsitzungen begonnen hatten, nahm sich Hannelore Kohl das Leben. Der Altkanzler hat den Suizid am 5. Juli 2001 immer auch als verzweifelten Schritt seiner Frau gesehen, die die Verächtlichmachung des Namens Kohl in der Öffentlichkeit nicht mehr ertragen konnte.

Insofern ist es verständlich, dass Kohl in dieser düsteren Phase seines Lebens mit besonderer Verachtung von jenen Menschen sprach, die ihm die Treue aufgekündigt hatten. Einmal traf es den früheren saarländischen CDU-Chef Peter Müller, der von Kohl „Signale tätiger Reue“ vermisst hatte:

„Er hat sich schäbig verhalten“, schimpfte Kohl. „Mein Gott, der weiß doch, was die bei den Spendengeschichten für einen Vorteil hatten. Der war zwar nicht der Vorsitzende, das war der jetzt in den afrikanischen Höhlen lungernde Töpfer“, sagte Kohl. Erst durch Klaus Töpfer, der von 1990 bis 1995 saarländischer Landesvorsitzender war und später für die Uno nach Kenia ging, habe er Dieter Holzer kennengelernt - eine der zentralen Figuren der CDU-Spendenaffäre. Töpfer und Holzer seien wie „Kopf und Arsch“ gewesen, sagte Kohl.

Der Altkanzler sprach mit Schwan auch deshalb so ungeschminkt, weil er glaubte, dass die Bänder zu seinen Lebzeiten nicht das Licht der Öffentlichkeit erblicken würden. Schwan hatte im November 1999 mit dem Droemer Verlag, bei dem die Kohl-Memoiren erscheinen sollten, einen Autorenvertrag geschlossen. Dieser wies Kohl nicht nur das Recht zu, jederzeit seinen Ghostwriter auszutauschen. Kohl hatte auch die alleinige Befugnis über das, was am Ende in den Memoiren stehen dürfe.

Schwan akzeptiert das zunächst. Nach den Interviews machte er sich daran, die Erinnerungen des Altkanzlers zu schreiben. Schwan brachte insgesamt fast 3000 Buchseiten zu Papier, im November 2007 erschien der dritte und vorerst letzte Band der Kohl-Memoiren. Er endet mit dem knappen Sieg Kohls bei der Bundestagswahl 1994.

Für Kenner enthielt der dritte Band aber auch eine versteckte Botschaft: Im Gegensatz zu den beiden vorangegangenen war ihm keine Widmung für Kohls langjährige Gattin Hannelore vorangestellt. Die Neue an seiner Seite hieß Maike Richter, und sie machte sich bald daran, sich in die Arbeit an den Memoiren einzumischen. Schwan, der gleichfalls über ein aufbrausendes Temperament verfügt, ertrug das anfangs noch zähneknirschend. Aber der Friede währte nicht lange.

Zum Bruch kam es, als Schwan einen Begleitband zu einem Film über Kohl herausbringen wollte, den er für den WDR gedreht hatte. Als Richter ganze Interviewpassagen, die Schwan geführt hatte, für das Buch umformulieren wollte, intervenierte Schwan schriftlich beim Altkanzler in Oggersheim. Kurz darauf erhielt er einen Brief von Kohls Anwalt, in dem stand, dass der Altkanzler künftig auf seine Dienste verzichten werde.

Schwan behielt die Interviewbänder. In Oggersheim fiel zunächst gar nicht auf, dass sie fehlten. Erst als Schwan im Jahr 2012 ankündigte, sie für eine eigene Kohl-Biografie zu verwenden, klagte Kohl beim Landgericht Köln auf Herausgabe. Mitte Dezember 2013 bekam der Altkanzler recht, Schwan übergab im März 2014 die Bänder einem Gerichtsvollzieher. Zuvor allerdings hatte Schwans Schwester Abschriften gefertigt.

Der Rechtsstreit um die Bänder ist noch nicht endgültig entschieden. Wahrscheinlich wird er am Ende vor dem Bundesgerichtshof landen, Schwan hat schon Revision in Karlsruhe eingelegt. Dennoch hat er sich entschieden, schon jetzt die wichtigsten Passagen der Gespräche in einem Buch zu veröffentlichen.

Darf er das? Schwan begeht einen Vertrauensbruch, das ist keine Frage. Kohl hatte Schwan zwar die Erlaubnis gegeben, die Bänder auch jenseits der Arbeit an den Memoiren zu verwenden, so erinnert sich der Journalist zumindest. Aber das sie jetzt, noch zu Kohls Lebzeiten, so ungeschminkt den Weg an die Öffentlichkeit finden, liegt sicherlich nicht in dessen Interesse.

Die Beziehung zwischen Kohl und Schwan ist ein großes Eifersuchtsdrama. Der Mann vom „Rotfunk“, wie Kohl den WDR nannte, gewann das Vertrauen des Kanzlers, weil er 1987 ein wohlwollendes Fernsehporträt über Hannelore Kohl gedreht hatte. Schwan fand danach immer wieder Zugang zum Kanzlerbüro. Als Kohl 1998 abgewählt wurde und sich der Kanzler a. D. die Frage stellte, wie er sein Lebenswerk der Nachwelt präsentieren solle, fanden der schreibfaule Kohl und der akribische und fleißige Journalist Schwan schnell zusammen.

Das Ritual war stets das Gleiche: Schwan reiste mit dem Zug von Köln nach Mannheim, am Bahnhof wartete Ecki Seeber, der damalige Fahrer Kohls, und brachte ihn zum Bungalow in der Marbacher Straße.

Die beiden plauderten zunächst bei einer Tasse Kaffee, dann zogen sie sich in den Keller zurück, wo sich Kohl zu seinem politischen Lebenswerk befragen ließ. Zwischendurch servierte die Haushälterin Hilde Seeber deftige Hausmannskost, Rouladen, gern auch Pfälzer Bratwürste, von denen Kohl mindestens drei Stück verspeiste. Dann ging es weiter, ab halb vier Uhr mischte sich der Hausherr ein Schlückchen Riesling ins Wasserglas. Manchmal wurde der Arbeitstag mit einem Mahl im Deidesheimer Hof beschlossen, eines von Kohls Lieblingsrestaurants in der Pfalz. Die Rechnung habe er immer selbst begleichen müssen, schreibt Schwan.

Die Hierarchie zwischen den beiden war klar: Der Altkanzler duzte Schwan und nannte ihn seinen „Volksschriftsteller“, Schwan blieb beim förmlichen Sie und bezeichnete Kohl als den „Meister“. Als Schwan im Jahr 2004 seinen 60. Geburtstag beging, lud Kohl sich kurzerhand selbst zu der Feier ein. Schwan war zunächst entsetzt, von dem Memoiren-Projekt wussten außer ein paar Vertrauten nur der damalige WDR-Intendant Fritz Pleitgen. Wie sollte er seinen linken Freunden erklären, dass der schwarze Riese auf seiner Geburtstagsfeier auftauchte? Aber als Kohl dann eine kurze Rede hielt und Schwan einen „echten Patrioten“ nannte, war Schwan den Tränen nahe.

Schwans Buch ist nur zu erklären durch die Kränkung, die ihm Maike Kohl-Richter zugefügt hat. Kohls zweite Ehefrau war es, die Schwan am Ende die Tür wies, wie so vielen anderen langjährigen Weggefährten des Altkanzlers. So empfand es Schwan zumindest. Doch bei Schwan kam noch verschärfend hinzu, dass er sich in der Position desjenigen sah, der den geistigen Nachlass des Altkanzlers in den Händen hielt. Nun ist Maike Kohl-Richter die Türhüterin in Oggersheim. In einem Interview mit der Welt am Sonntag hat sie die „alleinige Entscheidungsbefugnis“ über Kohls politisches Erbe beansprucht.

Es geht um enttäuschte Gefühle, aber das Drama hat auch eine politische Dimension. Maike Kohl-Richter müht sich darum, dass das Denkmal keine Kratzer bekommt und Kohl den Bürgern als ein Staatsmann präsentiert wird, der in historischen Linien dachte und entrückt war von den Hässlichkeiten des politischen Alltags.

Auch Schwan bewundert die Leistung Kohls, im Buch macht er daraus keinen Hehl. Aber in ihm steckt auch ein Journalist, und er möchte nicht, dass dem Publikum ein porentief reiner Kohl vorgestellt wird, der sich kaum mit dem Mann in Deckung bringen lässt, der in den Kellergesprächen so herrlich unverstellt über seine Parteifreunde und die Weltläufte geurteilt hat.

Zu den großen Widersprüchen Kohls zählt, dass er gleichzeitig grob und empfindsam sein konnte. Öffentlich war er die politische Walze, die jedes Hindernis platt machte. Aber in den Interviews mit Schwan zeigte sich auch ein anderer Kohl, ein Mensch, der es nie verwunden hat, als Tölpel aus der Pfalz dargestellt zu werden.

„Die ganze Voreingenommenheit - ,der ist kulturell ein Barbar!' - wurde systematisch präpariert. Der Weltbürger Schmidt. Der Weltbürger Brandt. Und jetzt kommt dieser Pfälzer, der nicht einmal richtig Deutsch kann“, sagte er. Dabei galt Kohl am Anfang seiner Karriere als junger Reformer, er durchlüftete die vermuffte CDU von Rheinland-Pfalz. In den Gesprächen erzählte Kohl, wie er sich Mitte der Sechzigerjahre auf einem Landesparteitag der rheinland-pfälzischen CDU für öffentliche Kondomautomaten aussprach. Kohl war ein süddeutscher Katholik mit Sinn fürs Menschliche, deswegen hatte er auch kein Verständnis für das Nein aus Rom gegen die Pille. „Sie glauben doch nicht im Ernst, dass meine Großmutter 13 Kinder bekommen hätte, wenn sie die Pille gehabt hätte.“

Das Bild des biederen Provinzlers entstand erst, als Kohl 1976 von Mainz nach Bonn wechselte. Plötzlich war er nicht mehr der frische Ministerpräsident aus der Pfalz, sondern der Simpel, der es wagte, den Weltökonomen Helmut Schmidt herauszufordern. Kohl hat vor allem den SPIEGEL verantwortlich gemacht für diesen Imagewechsel, deshalb traf das Magazin auch bald der Bannstrahl: „Ich gebe dem kein Interview“, sagte Kohl in den Kellergesprächen. „Ich lese den nicht und bin übrigens nicht gegen den SPIEGEL, auch nicht gegen die Müllabfuhr in Bonn. Aber ich bleibe trotzdem nicht über Nacht in der Kläranlage.“

Mehr als 250-mal erwähnte Kohl den SPIEGEL. So hat es Tilman Jens nachgezählt, Schwans Koautor, der die Abschriften der Interviewbänder ausgewertet hat. Kohl machte keinen Hehl daraus, welche Freude es ihm bereitete, schlecht über den SPIEGEL zu reden, der so schlecht über ihn schrieb. „Das war ja auch ein Teil meiner Lebensfreude, dass ich diese Subjekte beleidigen konnte“, sagte er, um dann auf SPIEGEL-Herausgeber Rudolf Augstein zu kommen. Dieser „stieg aus dem Nichts zu einer Superfigur in Deutschland hoch, mit einer Macht und einer Gewalt, dass er Karrieren, Menschen vernichten konnte, weil er sehr frühzeitig alle Imponderabilien moderner Machtausübung wie Superarchive und so weiter zur Verfügung hatte.“

Tatsächlich war der SPIEGEL dem jungen Kanzlerkandidaten nicht wohlgesinnt. Auf dem Titelbild der Ausgabe vom 23. August 1976 erschien zum ersten Mal jene Karikatur, die inzwischen zur Legende geworden ist: Kohls Schädel in Birnenform. Allerdings war es die Zeit, die dem jungen CDU-Kanzlerkandidaten ein paar Tage zuvor den Schriftsteller Walter Kempowski ins Haus geschickt hatte, um ihn einem bildungsbürgerlichen Vokabeltest zu unterziehen.

„Was lesen Sie, Herr Kohl“, wollte Kempowski wissen, und Kohl tat ihm den Gefallen, mit ungelenken Worten durch den deutschen Literaturkanon zu tapsen. Das Interview gipfelte in dem schönen Satz: „In Hölderlin war ich gut.“ Es war ein Bonmot, das ihn fortan nicht mehr verließ. „Dieser Artikel hat mir furchtbar geschadet“, sagte Kohl. „Ich stand kurz vor der Wahl als Dorfdepp da. Die Zeit hat das gemacht im Zuge ihres von da an laufenden Vernichtungsprogramms, was sich bis zum heutigen Tag nicht geändert hat.“

Kohl machte später aus der Not eine Tugend und präsentierte sich absichtsvoll als Mann aus der deutschen Provinz. Das war nicht unklug. Kohls Strickjackengemütlichkeit wirkte beruhigend auf die Deutschen. Der Kanzler machte sich zum emotionalen Nullpunkt eines Landes, das seit dem Krieg politische Extreme verachtete und sich wohlfühlte in der weltpolitischen Nische. Auch als die Mauer fiel, kam Kohl sein Image als Biedermann zugute. Wer muss sich fürchten vor einem Politiker, der die Führer der Welt zum Saumagenessen in den Deidesheimer Hof lädt und sich nicht scheut, politische Gespräche in der Sauna zu führen? „Wenn man nackt auf der Liege liegt und sich über irgendeine Geschichte unterhält, ist das doch etwas anderes, als wenn man geschniegelt mit einer großen Entourage im Konferenzsaal hockt.“

Doch alle Erfolge haben Ärger und Zorn über die öffentlichen Schmähungen nicht gestillt. Kohl hat es nie verstanden, warum Leute wie Hans-Dietrich Genscher und Richard von Weizsäcker bei den Bürgern in einem höheren Ansehen standen. „Die Ruhe kommt erst, wenn ich in der Grube liege“, sagte Kohl bei einem Gespräch im Oktober 2001. Und später: „Wenn ich vor vier Jahren gestorben wäre, wäre heute ganz klar, dass Hans-Dietrich Genscher die deutsche Einheit gemacht hätte, unterstützt von Weizsäcker und einer ganzen Gruppe.“

Im Nachhinein betrachtet bahnte sich im Jahr 1989 Kohls größter Triumph an, die deutsche Einheit. Doch um ein Haar hätte er im Spätsommer jenes Jahres durch eine Verschwörung um den baden-württembergischen Ministerpräsidenten Lothar Späth den CDU-Vorsitz verloren. Als Mitte September 1989 der CDU-Parteitag in Bremen begann, hing Kohls Macht am seidenen Faden.

Sein Schicksal hätte womöglich eine andere Wendung genommen, wäre er nicht ein paar Tage zuvor heimlich mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Miklós Németh auf Schloss Gymnich zusammengetroffen. Kohl stellte dort Németh, in dessen Land Zehntausende DDR-Bürger auf die Ausreise in den Westen warteten, Milliardenhilfen in Aussicht. Zu Beginn des Parteitags revanchierte sich Németh bei Kohl. Auf dessen Bitte hin verlegte er die Öffnung der Grenze nach vorne, damit Kohl die Weltsensation auf dem Parteitag verkünden konnte.

„Das war natürlich ein ungeheures Ereignis auf dem Parteitag. Insofern kann man durchaus die Meinung vertreten: Der war am Arsch des Propheten und war schon gelyncht oder hatte schon den Strick um den Hals. Und jetzt ist er noch einmal vom Galgen heruntergesprungen“, sagte Kohl. Am Ende forderte Späth den CDU-Chef nicht heraus - und Kohl wurde bestätigt, wenn auch nur mit für seine Verhältnisse mageren 79 Prozent.

Für Kohl war der Bremer Parteitag ein einschneidendes Erlebnis. Für ihn hatte Loyalität schon immer die entscheidende Währung dargestellt. Aber nach dem versuchten Putsch in Bremen teilte er die Partei endgültig in Freunde und Feinde ein, in Getreue und Verräter - dazwischen gab es kaum Grautöne. Das CDU-Parteipräsidium des Jahres 1990 beschrieb er so:

„In den Machtfragen habe ich eine klare Mehrheit gehabt, aber in der Sympathiefrage habe ich keine Mehrheit gehabt. In der Sympathiefrage sauber war Rühe, hinterfotzig war Blüm. Nicht hinterfotzig war Albrecht, das muss ich ausdrücklich sagen. Hinterfotzig war Stoltenberg, aber nicht mutig. Dann ganz klar hinterfotzig waren Süssmuth, Geißler und Thoben.“

In Ungnade gefallen waren also vor allem jene Politiker, die bei dem Putschversuch vor dem Parteitag mitgewirkt hatten: die damalige Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth, der geschasste CDU-Generalsekretär Heiner Geißler und die nordrhein-westfälische CDU-Politikerin Christa Thoben, die nach dem gescheiterten Aufstand bedauernd erklärt hatte: „Es hätte in Bremen einer antreten müssen.“

Späth, den Anführer der „Bremer Stadtmusikanten“ (Kohl), hatte im letzten Moment der Mut verlassen. Am Ende verlor er alles, sogar seinen Sitz im CDU-Präsidium. Kohl weidete sich an der Niederlage, auch weil der SPIEGEL Späth bei seinem Aufbäumen unterstützt hatte: „Der Späth hat sich dieser Mischpoke angeschlossen. Sie haben ihn hochgeschrieben.“ Dann wurde Späth fallengelassen, auch vom SPIEGEL. Da hatte Kohl zur Abwechslung auch mal sein Vergnügen an dem Magazin.

In den Gesprächen wies Kohl seinen Ghostwriter an, die Verschwörer von Bremen angemessen zu würdigen. „Irgendwo muss durchschimmern, dass all diese Leute das, was sie geworden sind, nur mit meiner Unterstützung geworden sind, und dass der Satz meiner Mutter: ,Die Hand, die segnet, wird zuerst gebissen' richtig ist ... Ich finde, das kann man als Motto für das Kapitel nehmen. Das ist natürlich gemein. Aber es ist gut.“

Eine besondere Widmung wünschte sich der Altkanzler für Norbert Blüm, der ihm 16 Jahre lang als Arbeitsminister gedient hatte. „Da muss bei Blüm das Wort rein: Verräter. In irgendeiner Form.“